Кольца Лизеганга (геология)

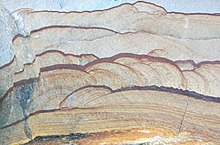

Кольца Лизеганга ( / ˈ l iː z ə ɡ ɑː ŋ / ) (также называемые кольцами Лизегангена или полосами Лизеганга ) представляют собой цветные полосы цемента, наблюдаемые в осадочных породах , которые обычно прорезают напластования . [ 1 ] [ 2 ] Эти вторичные ( диагенетические ) осадочные структуры демонстрируют полосы ( аутигенных ) минералов, которые расположены в регулярно повторяющемся порядке. [ 3 ] Кольца Лизеганга отличаются от других осадочных структур своим концентрическим или кольцеобразным внешним видом. Точный механизм образования колец Лизеганга до конца не известен и все еще исследуется. [ 4 ] но существует процесс осаждения, который считается катализатором образования кольца Лизеганга, называемый циклом пересыщения-зародышеобразования-истощения Оствальда-Лизеганга. [ 5 ] Хотя кольца Лизеганга считаются частым явлением в осадочных породах , [ 6 ] Кольца, состоящие из оксида железа, могут также встречаться в проницаемых магматических и метаморфических породах , подвергшихся химическому выветриванию . [ 7 ]

История

[ редактировать ]В 1896 году немецкий химик Рафаэль Э. Лизеганг впервые описал полосы Лизеганга в своих наблюдениях по результатам эксперимента, а Вильгельм Оствальд дал самое раннее объяснение этого явления. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] Целью эксперимента Лизеганга было наблюдение образования осадка в результате химической реакции, возникающей при помещении капли раствора нитрата серебра на поверхность геля дихромата калия. Образовавшийся осадок дихромата серебра образовал концентрический узор из колец. Лизеганг и другие исследователи наблюдали за поведением осадков, образующих кольца в осадочных породах, поэтому эти особенности стали известны как кольца Лизеганга . [ 3 ]

Механизм развития

[ редактировать ]

Процесс образования колец Лизеганга до конца не изучен. [ 4 ] Кольца Лизеганга могут образовываться в результате химического разделения оксидов железа и других минералов во время выветривания. [ 2 ] Один популярный механизм, предложенный геохимиками, заключается в том, что кольца Лизеганга образуются при отсутствии конвекции (адвекции) и связаны с взаимной диффузией реагирующих частиц, таких как кислород и двухвалентное железо, которые осаждаются отдельными дискретными полосами, которые становятся разнесенными друг от друга в пространстве. геометрический узор. [ 10 ] Процесс осаждения, известный как цикл пересыщения-зародышеобразования-истощения Оствальда-Лизеганга, известен геологическому сообществу как вероятный механизм образования колец Лизеганга в осадочных породах. [ 5 ] В этом процессе «...диффузия реагентов приводит к пересыщению и зародышеобразованию; это осаждение приводит к образованию локализованных полос и истощению реагентов в соседних зонах». [ 5 ] Как предполагает Оствальд, при достижении нужного уровня пересыщения происходит локальное образование кристаллических зародышей, и как только кристаллические зародыши образуются, считается, что рост кристаллов снижает уровень пересыщения жидкостей в поровом пространстве, окружающем кристаллы. Таким образом, минерализация, возникающая после первоначального роста кристаллов в окружающих областях, развивается в виде полос или колец . [ 10 ] Один классический пример, основанный на гипотезе Оствальда-Лизеганга, наблюдается во взаимодействии воды и горных пород, когда гидроксид железа осаждается в песчанике через поровое пространство. [ 10 ]

Встречаемость в окружающей среде

[ редактировать ]Кольцевые узоры Лизеганга считаются вторичными (диагенетическими) осадочными структурами, хотя они также встречаются в проницаемых магматических и метаморфических породах, подвергшихся химическому выветриванию. [ 7 ] Химическое выветривание горных пород, приводящее к образованию колец Лизеганга, обычно включает диффузию кислорода из подземных вод в поровое пространство, содержащее растворимое двухвалентное железо. [ 7 ] Кольца Лизеганга обычно прорезают слои стратификации и встречаются во многих типах горных пород, некоторые из которых чаще всего включают песчаник и кремень . [ 3 ] Хотя в осадочных породах часто встречаются кольца Лизеганга. [ 6 ] относительно немногие ученые изучили их минералогию и текстуру достаточно подробно, чтобы написать о них больше. [ 12 ] Кольца Лизеганга называют примерами геохимической самоорганизации, а это означает, что их распределение в породе, по-видимому, не связано напрямую с особенностями, которые были установлены до образования колец Лизеганга. [ 13 ] Например, в некоторых типах осадочных пород, таких как карбонатные алевролиты ( кальцисилтиты ), кольцевые узоры Лизеганга могут быть ошибочно приняты за разломы ; кольца могут выглядеть «смещенными», однако пластинки в породе имеют непрерывный рисунок, поэтому наблюдаемое смещение приписывается псевдоразломам. [ 7 ] Псевдоразломы являются результатом образования колец Лизеганга на участках породы, примыкающих друг к другу, но на разных стратиграфических уровнях. [ 7 ] Кольца Лизеганга могут иметь вид тонкой пластинчатости и могут быть ошибочно приняты за пластинки, если они параллельны или субпараллельны плоскости напластования, и их легче отличить от пластинок, если наблюдать, как кольца разрезают слои или пластинки. [ 2 ]

Ссылки

[ редактировать ]- ^ Джексон, Джулия А., 1997. «Глоссарий геологии». Американский геологический институт, Александрия, Вирджиния. 4-е издание. стр. 366

- ^ Jump up to: а б с Стоу А.В., 2009, Осадочные породы в полевых условиях. Справочник по цветам (3-е изд.), Стр. 103, 107.

- ^ Jump up to: а б с Миддлтон, Джерард В.; Черч, Майкл Дж.; Конильо, Марио; Харди, Лоуренс А.; Лонгстафф, Фредерик Дж.; 2003. «Энциклопедия отложений и осадочных пород». Kluwer Academic Publishers, Дордрехт. Стр. 221, 224.

- ^ Jump up to: а б Круг, Х.-Ю. Брандштадтер Х. и Джейкоб К.Х., 1996. Морфологическая нестабильность в формировании узоров в результате процессов осаждения и кристаллизации. Geologische Rundschau , 85 : 19–28.

- ^ Jump up to: а б с Деселлес, П.Г. и Гутчик, Р.К., 1983. Миссисипский древесный кремень и его значение во внутренних районах западной части Соединенных Штатов. Журнал осадочной петрологии , 53 : 1175-1191.

- ^ Jump up to: а б Мерино, Э., 1984. Обзор геохимических явлений самоструктурирования. Николис Г. и Барас Ф. (ред.), Химическая нестабильность. Дордрехт: Издательство Д. Рейделя, стр. 305–328.

- ^ Jump up to: а б с д и МакБрайд, Э.Ф. (2003), Псевдоразломы, возникающие в результате разделения полос Лизеганга: обновление. Седиментология, 50: 725–730. два : 10.1046/j.1365-3091.2003.00572.x

- ^ Лизеганг, Р.Эд. (1896). «Линии А» [Линии А]. Фотоархив (на немецком языке). 37 : 321–326.

- См. также: Лизеганг, Р.Эд. (1896). «О некоторых свойствах желатина» . Еженедельник естествознания (на немецком языке). 11 (30): 353–362. См. особенно стр. 357–359.

- ^ Оствальд, Вильгельм (1897). «Строки Р.Э. Лизеганга» [Строки Р.Э. Лизеганга]. Журнал физической химии, стехиометрии и родства (на немецком языке). 23 :365.

- См. особенно: Оствальд, Вильгельм (1896–1902). «§151. Экспериментальное доказательство предела пересыщения.]». Учебник общей химии на ( немецком языке). Том 2, часть 2 (2-е изд.). Лейпциг, Германия: Вильгельм Энгельманн. стр. 777–780.

- ^ Jump up to: а б с д Стифел, Карл И., 2008, Геохимическая кинетика и транспорт: в Брантли, Сьюзан Л.; Кубицки, Джеймс Д; Уайт, Арт Ф. (ред.), Кинетика взаимодействия воды и горных пород, Springer New York, стр. 545-589.

- ^ Английский физико-химик Дж. Р. И. Хепберн отметил, что исследователи, предшествовавшие Лизегангу, наблюдали периодическое осаждение в гелях. Видеть:

- Хепберн, JRI (1923). «Феномен Лизеганга — историческая справка». Природа . 112 : 439.

- Периодическое осаждение солей меди в силикате калия: Луптон, Сидней (1892 г.). «Дендритные формы» . Природа . 47 (1201): 13–14.

- Периодическое осаждение оксалата кальция в геле изингласса: Орд, Уильям Миллер (1879). Влияние коллоидов на кристаллическую форму и когезию . Лондон, Англия: Эдвард Стэнфорд. стр. 107–108.

- ^ Фу, Л., Милликен, К.Л., и Шарп, Дж. М. младший, 1994. Изменения пористости и проницаемости в трещиноватых и полосчатых песчаниках Бретитта (средний Пенсильвания), восточный Кентукки: диагенетический контроль и значение для моделирования систем с двойной пористостью. Журнал гидрологии , 154 : 351–381.

- ^ Чен В., Парк А. и Ортолева П., 1990. Диагенез через связанные процессы: подход к моделированию, самоорганизация и значение для исследований. Мемуар 49 Американской ассоциации геологов-нефтяников, Прогноз качества посредством химического моделирования . стр. 103-130.