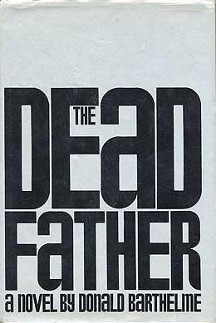

Мертвый отец

Первое издание | |

| Автор | Дональд Бартельм |

|---|---|

| Художник обложки | Рут Ансель [ 1 ] |

| Язык | Английский |

| Жанр | научная фантастика Постмодернизм |

| Издатель | Фаррар, Штраус и Жиру |

Дата публикации | 1975 |

| Тип носителя | Распечатать |

| Страницы | 192 |

| ISBN | 978-0-374-52925-3 |

«Мертвый отец» — постмодернистский роман автора опубликованный Дональда Бартельма, в 1975 году Фарраром , Штраусом и Жиру . В книге рассказывается о путешествии смутно определенной сущности, символизирующей отцовство , которую тянет небольшая группа людей по мере того, как сюжет разворачивается через повествования, анекдоты, диалоги, размышления и аллегории, представленные читателю с помощью инструментов и конструкций постмодернистской литературы , в которой автор преуспел как автор рассказов . Глава 17 включает адаптированную версию ранее опубликованного рассказа «Руководство для сыновей», который во многом соответствует стилю и характеру романа.

Персонажи

[ редактировать ]- Мертвый Отец — одноименный персонаж, богоподобный, воплощенный образ Отцовства, которого тянут к месту искупления.

- Томас – архетип сына, руководителя экспедиции.

- Жюли — соруководитель экспедиции, любовница Томаса, сына женского пола .

- Эмма – другая женщина и другая возлюбленная, во многом другая Джули.

- Эдмунд — один из таскателей детей, пьяный.

- Венды - многочисленное население самоотцовских аборигенов, по земле которых проходят Мертвый Отец и его сыновья. Они чужды идее отцовства и предвзято относятся к ней.

Сюжет

[ редактировать ]«Мертвого отца» некоторые из его детей тянут на тросе через земли и при любых погодных условиях к цели освободительного характера, но на протяжении большей части истории эта цель остается загадкой, которая будет раскрыта в конце. романа, чтобы стать местом его захоронения.

Рассказ в типичном для автора жанре не следует традиционной сюжетной структуре, а развивается через серию откровений, внешне не связанных между собой историй, анекдотов, диалогов, описательных вымыслов, сюрреалистических снимков действительности, личной передачи персонажей. впечатления или записи. Вся глава 22 представляет собой поток причудливых, деконструированных предложений, словно пробормотанных рассказчиком, слишком проникнутым настойчивостью своих мыслей, чтобы уделить внимание правильной грамматике, создавая впечатление глубокого проникновения в сознание персонажа. Таким образом, сюжет в большей степени, чем в других романах, поддерживает исследуемые темы. Текст отличается также игрой слов, иронией, абсурдистским юмором, которыми изобилуют рассказы автора.

Темы

[ редактировать ]Мертвый Отец представляет собой синтез концепций, определяющих отцовство, причем последнее само по себе призвано относиться к другим, смутно определенным понятиям, таким как сотворение и деторождение , в их самом широком смысле. Он также принимает более конкретный человеческий облик, как по своей природе (рассуждающий и испытывающий человеческие чувства, такие как ревность, ненависть, удовольствие, гордость и т. д.), так и в более приземленных формах (имеющий брови и седые волосы, ношение одежды, пояса и т. д.). , меч и т. д.) Это при этом явно не человеческая фигура (имеющая гигантские размеры, таскаемая, это благодаря сочленению, имеющая механическую ногу и т. д.). Этот баланс противоречий достигает кульминации в представлении о том, что он/оно жив и мертв одновременно. Книга открывается загадочным предложением:

Голова Мертвого Отца. Главное, глаза открыты.

Другое риторическое сопоставление состоит в том, чтобы представить эту сущность внешним исследователям иногда как « Мертвого Отца» (для детей), иногда как « Мертвого Отца» (для Вендов). Эта непрерывная игра о подлинной природе Мертвого Отца является одной из нитей романа. Когда различные персонажи ставят под сомнение его личность и быстро удовлетворяются неуловимыми ответами, читатель в равной степени приходит к принятию Мертвого Отца как воплощенной метафоры представлений об отцовстве, частично укорененных в подсознании, частично в непосредственном понимании биологического отца. Он явно также вызывает в памяти Бога и для некоторых аналитиков рассматривается как аллегория языка . [ 2 ]

В романе дается подход к теме отношений отца и сына, вероятно, отражающий во многом собственное отношение автора к собственному отцу, выражающий разочарование творческого сына в глазах требовательного отца:

Сын никогда не сможет стать отцом в полном смысле этого слова.

Он также затрагивает более общий вопрос творческого или репродуктивного процесса. Он улавливает глубокие истины, обводя их противоположными утверждениями:

«Неправильно», — весело сказал Мертвый Отец. Неправильно, но близко. Даже старше этого, но и моложе. Мне нравится, когда это происходит в обоих направлениях.

Таким образом, они глубоко поражают читателя, чье собственное понимание вынуждено резонировать с той точкой зрения, которую лучше уловить его собственное настроение или личная история. Противоречие, которое пронизывает всю историю, - это энергетические способности Мертвого Отца, с одной стороны, который свободен от собственных движений и является мастером разрушения, способным убивать живых животных в одном случае или нематериальные концепции - в другом, и его потребность с другой стороны, его тянут, а именно к той цели, которую он ожидает сам, хотя и не способен ясно определить, что это такое. Другая параллельная концепция — это трепет и уважение, которые Мертвый Отец оказывает своим детям, одновременно с его жалкой капитуляцией перед их требованиями лишить его собственности и отвращением, которое он у них вызывает. Это дает еще одно образное описание чувств созданных к своему создателю. Этот метод неоднократно применяется в различных других случаях, обеспечивая понимание сложных вопросов человеческих отношений. [ 3 ]

Ссылки

[ редактировать ]- ^ Современные первые издания - набор на Flickr.

- ^ Хуан-Наварро, Сантьяго (1990). «О бессмысленности отцеубийства: лакановское прочтение « Мертвого отца » Дональда Бартельма » (PDF) . Англо-американские студенты (14): 88.

- ^ Маквикер, Жанетт (1989). «Мертвый отец Дональда Бартельма: «Девичьи разговоры» и смещение логотипов». граница 2 . 16 (2/3): 363–390. JSTOR 303333 .