Аниконизм в буддизме

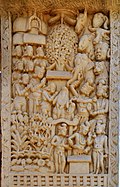

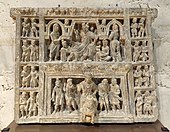

С началом серьезного изучения истории буддийского искусства в 1890-х годах самая ранняя фаза, продолжавшаяся до I века нашей эры, описывалась как аниконическая ; Будда был представлен только через такие символы , как пустой трон , дерево Бодхи , лошадь без всадника с зонтиком, парящим над пустым пространством (в Санчи ), следы Будды и колесо Дхармы . [2]

Этот аниконизм по отношению к образу Будды мог соответствовать древнему буддийскому запрету изображать самого Будду в человеческом обличье, известному из Сарвастивада винаи (правил ранней буддийской школы Сарвастивады ) :

«Поскольку не разрешено делать изображение тела Будды, я молюсь, чтобы Будда позволил мне сделать изображение сопутствующего Бодхисаттвы . Это приемлемо?» Будда ответил: «Вы можете сделать изображение Бодхисаттвы». [3]

Хотя до сих пор ведутся споры, первые антропоморфные изображения самого Будды часто считаются результатом греко-буддийского взаимодействия, в частности, в «Гандхаре» , теории, впервые полностью изложенной Альфредом А. Фуше , но с самого начала подвергшейся критике со стороны Ананды. Кумарасвами . Фуше также объяснил происхождение самих аниконических символов в небольших сувенирах, которые были увезены из основных мест паломничества и, таким образом, стали признаны и популяризированы как символы событий, связанных с этим местом. Другие объяснения заключались в том, что неуместно изображать человека, достигшего нирваны . [4]

Однако в 1990 году понятие аниконизма в буддизме было оспорено Сьюзан Хантингтон , положив начало бурной дискуссии среди специалистов, которая продолжается до сих пор. [5] Она видит многие ранние сцены, которые, как утверждается, являются аниконическими, поскольку на самом деле они изображают не сцены из жизни Будды, а поклонение четии (реликвиям) или реконструкции преданных в местах, где происходили эти сцены. Таким образом, изображение пустого трона показывает настоящий реликтовый трон в Бодхгае или где-то еще. Она указывает, что можно найти только одну косвенную ссылку на конкретную аниконическую доктрину в буддизме, и она относится только к одной секте. [6]

Что касается археологических свидетельств, то они показывают некоторые антропоморфные скульптуры Будды, действительно существовавшие в предположительно аниконический период, который закончился в I веке нашей эры. [ нужна ссылка ] Хантингтон также отвергает ассоциацию «аниконического» и «культового» искусства с возникающим разделением между буддизмом Тхеравады и Махаяны . Взгляды Хантингтона были оспорены Видья Дехеджиа и другими. [7] Хотя в последние годы были найдены некоторые более ранние примеры, общеизвестно, что большие отдельно стоящие знаковые изображения Будды, столь заметные в более позднем буддийском искусстве, не встречаются в самый ранний период; обсуждение сосредоточено на более мелких фигурах на рельефных панелях, которые традиционно считаются изображениями сцен из жизни Будды, а теперь интерпретируются по-новому Хантингтон и ее сторонниками.

-

Столб с Нагой Мукалиндой, защищающий трон Будды. Столб перил из Джаганнатха Текри, Пауни (район Бхандара). II–I века до нашей эры. Национальный музей Индии . [8]

-

Поклонение пустому трону Будды, Канаганахалли , I–III века н.э.

Аниконизм и антропоморфизм

[ редактировать ]В зависимости от школы искусства или периода Будда может появляться только через свои символы или в антропоморфологической форме в подобных произведениях искусства. [10] [11]

| Санчи и греко-буддийское искусство Гандхары | |||||

| мечта Майи | Великое отъезд | Атака Мары | Просвещение | Проповедь Будды | |

| Санчи (1-е против ЕЦБ/ЕС) |

Мечта Майи о белом слоне. |

Будда под зонтиком на колеснице не изображен. |

Будду символизирует пустой трон. |

Будду символизирует пустой трон. |

Будду символизирует пустой трон. |

| Греко-буддийское Гандхары искусство (1-4 вв. н.э.) |

Очень похожая иллюстрация из Гандхары. |

Будда лично покидает город. |

Будда изображен в центре. |

Будда изображен в центре. |

Будда изображен в центре. |

Более поздние периоды

[ редактировать ]В более поздние периоды обе основные школы буддизма широко использовали изобразительное искусство, хотя храмы Тхеравады и другие места обычно концентрируются на одной большой скульптуре Будды, тогда как храмы Махаяны содержат большее количество изображений большего разнообразия фигур с различными степени духовного значения. Однако некоторые школы, такие как дзен-буддизм в Японии , также продемонстрировали общую тенденцию к аниконизму, хотя и без конкретного запрета на образные изображения.

См. также

[ редактировать ]Примечания

[ редактировать ]- ^ Маршалл стр.58 Третья панель

- ^ Хантингтон, первые страницы

- ^ Ри, Джу Хён (1994). «От Бодхисаттвы к Будде: начало иконического изображения в буддийском искусстве». Артибус Азия . 54 (3/4): 220–221. дои : 10.2307/3250056 . JSTOR 3250056 .

- ^ Кришан, 9

- ^ См . примечание 7 здесь, где представлена обновленная информация о разногласиях по состоянию на 2007 год, а здесь - еще одна информация от 2001 года.

- ^ (Хантингтон 1990) [1] и здесь

- ^ (Хантингтон 1990) [2] и здесь

- ^ «Барельеф в Пауни или Бхархуте в Индии, датируемый примерно вторым веком до нашей эры, представляет собой свободный трон, защищенный многоголовой нагой. На нем также есть надпись Наги Мукалинды (рис. 3)» Дайджест SPAFA: Журнал проекта SEAMEO в области археологии и изобразительного искусства (SPAFA) . Координационная группа SPAFA. 1987. с. 4.

- ^ Кришан, стр. 1 и 5, подпись на рис. 4a.

- ^ Кришан, Юврадж; Тадиконда, Калпана К. (1996). Образ Будды: его происхождение и развитие . Бхаратия Видья Бхаван. ISBN 978-81-215-0565-9 .

- ^ Дехеджия, Видья (1991). «Аниконизм и многозначность эмблем». Арс Ориенталис . 21 : 45–66. ISSN 0571-1371 . JSTOR 4629413 .

Ссылки

[ редактировать ]- С. Л. Хантингтон, Раннее буддийское искусство и теория аниконизма , Art Journal , 49:4 (1990): 401–8. ]

- Кришан, Юврадж, Образ Будды: его происхождение и развитие , 1996, Бхаратия Видья Бхаван, ISBN 81-215-0565-8 , ISBN 978-81-215-0565-9 . - четкое и хорошо иллюстрированное изложение традиционной точки зрения

- Роб Линрот, Исследования о происхождении изображения Будды: обзор . В: Восток и Запад , 43 (1993): 241–256.

![Столб с Нагой Мукалиндой, защищающий трон Будды. Столб перил из Джаганнатха Текри, Пауни (район Бхандара). II–I века до нашей эры. Национальный музей Индии.[8]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Pillar_with_Naga_Muchalinda_over_the_throne_of_the_Buddha._Pauni_%28Bhandara_District%29._Railing_pillar_from_Jagannath_Tekri._2nd-1st_century_BCE.jpg/133px-Pillar_with_Naga_Muchalinda_over_the_throne_of_the_Buddha._Pauni_%28Bhandara_District%29._Railing_pillar_from_Jagannath_Tekri._2nd-1st_century_BCE.jpg)

![Аниконическое изображение нападения Мары на Будду с пустым троном, II век, Амаравати, Индия.[9]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/MaraAssault.jpg/135px-MaraAssault.jpg)