Воздушные бомбардировки и международное право

Воздушная война должна соответствовать законам и обычаям войны , включая международное гуманитарное право , защищая жертв конфликта и воздерживаясь от нападений на покровительствуемых лиц . [1]

Эти ограничения на ведение воздушной войны подпадают под общие законы войны, поскольку в отличие от войны на суше и на море, которые конкретно регулируются такими правилами, как Гаагская конвенция 1907 года и Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям , которые содержат соответствующие ограничения, запреты и руководящие принципы - не существует договоров, конкретно касающихся воздушной войны. [1]

Чтобы быть законными, воздушные операции должны соответствовать принципам гуманитарного права: военной необходимости , различения и соразмерности : [1] Атака или действие должны быть направлены на содействие военному разгрому противника; это должно быть нападение на военный объект, и ущерб, причиненный защищаемым гражданским лицам или гражданской собственности, должен быть пропорциональным, а не чрезмерным по отношению к конкретному и прямому ожидаемому военному преимуществу.

Международное право до 1945 г.

[ редактировать ]До и во время Второй мировой войны (1939–1945 гг.) международное право, касающееся воздушных бомбардировок, основывалось на договорах 1864, 1899 и 1907 годов, которые представляли собой определение большинства законов войны того времени, которые, несмотря на неоднократные дипломатические попыток, не обновлялся непосредственно в преддверии Второй мировой войны. Наиболее важным из этих договоров является Гаагская конвенция 1907 года, поскольку это был последний договор, ратифицированный до 1939 года, который определял законы войны в отношении использования бомбардировок . В Гаагской конвенции 1907 года два договора имеют прямое отношение к вопросу бомбардировок. Это «Законы войны: законы и обычаи сухопутной войны (Гаага IV); 18 октября 1907 г.». [2] и «Законы войны: Бомбардировка военно-морскими силами во время войны (Гаага IX); 18 октября 1907 г.». [3] Примечательно, что существует другой договор, на который следует ссылаться при бомбардировке суши по суше (Гаага IV) и по суше на море (Гаага IX). [4] Гаага IV, которая подтвердила и обновила Гаагу II (1899 г.), [5] содержит следующие положения:

Статья 25. Запрещается нападение или бомбардировка любыми средствами незащищенных городов, деревень, жилищ или зданий.

Статья 26. Офицер, командующий атакующими силами, должен перед началом бомбардировки, за исключением случаев нападения, сделать все возможное, чтобы предупредить власти.

Статья 27. При осадах и бомбардировках необходимо принимать все необходимые меры для того, чтобы, насколько это возможно, щадить здания, предназначенные для религиозных, художественных, научных или благотворительных целей, исторические памятники, больницы и места, где собираются больные и раненые, при условии, что в настоящее время они не используются в военных целях.Осаждённый обязан указать наличие таких зданий или мест отличительными и видимыми знаками, о чём должен быть заранее уведомлён противник. [2]

Хотя IV Гаагские конвенции 1907 года – «Законы и обычаи сухопутной войны» и IX – Бомбардировки военно-морскими силами во время войны – запрещали бомбардировки незащищенных мест, международного запрета на неизбирательные бомбардировки некомбатантов в защищаемых местах не существовало. недостатки в правилах, которые значительно усугублялись воздушными бомбардировками.

Участники Второй Гаагской конференции 1907 года приняли «Декларацию, запрещающую сброс снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров» 18 октября 1907 года. В ней говорилось: «Договаривающиеся державы соглашаются запретить на период, продолжающийся до конца Третьей Гаагской конференции, Мирная конференция, сброс снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров или другими новыми методами аналогичного характера». [6] Предначертанная «Третья мирная конференция» так и не состоялась, и Декларация остается в силе. Великобритания и США ратифицировали Декларацию. [7]

С развитием воздушной войны мирное население стало чрезвычайно уязвимым и неизбежно стало сопутствующие цели в такой войне – потенциально в гораздо большем масштабе, чем раньше. [8] [9]

Первая мировая война (1914-1918) стала свидетелем первого применения стратегических бомбардировок , когда немецкие дирижабли и самолеты без разбора сбросили бомбы на города Великобритании и Франции. Эти страны, сражавшиеся против Германии и ее союзников в войне, ответили собственными воздушными налетами. [10] (см. Стратегические бомбардировки во время Первой мировой войны ). Через несколько лет после Первой мировой войны в 1923 году был предложен проект конвенции: Гаагские правила воздушной войны . [11] Проект содержал ряд статей, которые напрямую влияли бы на то, как военные применяли воздушные бомбардировки и защищались от них: статьи 18, 22 и 24. Однако закон так и не был принят в юридически обязательной форме. [12] поскольку все крупные державы критиковали его как нереалистичный. [13]

Греко -германский арбитражный суд 1927–1930 годов, возможно, установил подчинение права воздушной войны праву наземной войны. Было установлено, что Гаагская конвенция 1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны» применялась к нападениям Германии на Грецию во время Первой мировой войны: [14] Это касалось как статьи 25, так и статьи 26.

Джефферсон Рейнольдс в статье в The Air Force Law Review утверждает, что «если международное право не соблюдается, постоянные нарушения, вероятно, могут быть приняты как обычная практика, допускающая поведение, которое когда-то было запрещено». [15] [ не удалось пройти проверку ] Даже если решения греко-германского арбитражного суда установили правила воздушных бомбардировок, к 1945 году воюющие стороны Второй мировой войны проигнорировали предварительные процедуры бомбардировки, признанные греко-германским арбитражным трибуналом. [1]

Немецкие бомбардировки Герники и Дуранго в Испании в 1937 году во время гражданской войны в Испании 1936–1939 годов и воздушные атаки Японии на многолюдные китайские города во время Второй китайско-японской войны в 1937–38 годах вызвали осуждение во всем мире, что побудило Наций Лигу принять резолюцию [16] это призывало к защите гражданского населения от бомбардировок с воздуха. [17] [18] В ответ на резолюцию, принятую Лигой Наций, [16] проект конвенции в Амстердаме 1938 года [19] содержало бы конкретные определения того, что представляет собой «незащищенный» город, чрезмерные жертвы среди гражданского населения и соответствующее предупреждение. Этот проект конвенции устанавливает довольно высокий стандарт незащищенности: любые военные подразделения или средства ПВО в радиусе действия квалифицируют город как защищенный. Эта конвенция, как и проект 1923 года, не была ратифицирована – и даже не была близка к ратификации – когда в 1939 году в Европе вспыхнули военные действия. иметь юридическую силу.

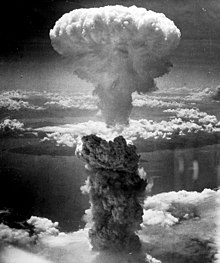

В начале Второй мировой войны в 1939 году, после призыва Франклина Д. Рузвельта , президента тогда нейтральных Соединенных Штатов, основные европейские державы, включая Великобританию и Германию, согласились не бомбить гражданские объекты за пределами зон боевых действий. что другие державы также воздержались. (см. политику стратегических бомбардировок в начале Второй мировой войны ). Однако это не было выполнено, поскольку воюющие стороны обеих сторон в войне приняли политику неизбирательных бомбардировок вражеских городов. На протяжении Второй мировой войны такие города, как Чунцин , Варшава , Роттердам , Лондон , Ковентри , Сталинград , Гамбург , Дрезден , Токио , Хиросима и Нагасаки, подвергались воздушным бомбардировкам, в результате которых было разрушено неисчислимое количество зданий и погибли десятки тысяч мирных жителей. [20]

После Второй мировой войны массовые разрушения небоевых объектов, нанесенные во время войны, побудили союзников- победительниц обратиться к этому вопросу при разработке Нюрнбергской хартии от августа 1945 года, устанавливающей процедуры и законы проведения Нюрнбергского процесса (1945–1946). Таким образом, статья 6(b) Устава осуждает «бессмысленное разрушение городов, поселков или деревень или опустошение, не оправданное военной необходимостью» и квалифицирует это как нарушение законов или обычаев войны, тем самым квалифицируя это как военное преступление. . Это положение аналогичным образом использовалось на Токийском процессе 1946–1948 годов для суда над японскими военными и гражданскими лидерами в соответствии с Токийской хартией (январь 1946 года) за незаконные действия, совершенные во время Тихоокеанской войны 1941–1945 годов. Однако из-за отсутствия позитивного или конкретного обычного международного гуманитарного права, запрещающего незаконное ведение боевых действий в воздухе во время Второй мировой войны, неизбирательные бомбардировки вражеских городов были исключены из категории военных преступлений на Нюрнбергском и Токийском процессах, поэтому нет Офицеры и лидеры Оси были привлечены к ответственности за разрешение этой практики. Более того, Комиссия ООН по военным преступлениям не получила никаких уведомлений о протоколах судебного разбирательства по делу о незаконном ведении боевых действий в воздухе. [21] Крис Йохник и Роджер Норманд в своей статье «Легитимация насилия 1: Критическая история законов войны» объясняют, что: «Оставив без внимания моральные бомбардировки и другие нападения на мирных жителей, Трибунал придал такой практике юридическую легитимность». [22] [23]

В 1963 году атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали предметом японского судебного разбирательства по делу Рюичи Симода и др. против Государства . В своем obiter dictum решении [24] Суд провел несколько различий, касающихся как обычных, так и атомных воздушных бомбардировок . Опираясь на IV Гаагскую конвенцию 1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны» и IX «Бомбардировку военно-морских сил во время войны» , а также Гаагский проект правил воздушной войны 1922–1923 годов, Суд провел различие между Бомбардировка» и неизбирательная бомбардировка территории (которую суд назвал «слепой воздушной бомбардировкой»), а также различие между защищенным и незащищенным городом. [25] Суд постановил, что слепая воздушная бомбардировка разрешена только в непосредственной близости от действий сухопутных войск и что дальше от линии фронта разрешена только целенаправленная воздушная бомбардировка военных объектов. Он также постановил, что случайная гибель мирных жителей и уничтожение гражданского имущества во время целенаправленных воздушных бомбардировок не являются противозаконными. [26] Суд признал, что понятие военной цели было расширено в условиях тотальной войны , но заявил, что различие между ними не исчезло. [27] Суд также постановил, что, когда военные объекты сосредоточены на сравнительно небольшой территории и когда объекты защиты от воздушных налетов очень сильны, когда разрушение невоенных объектов невелико по сравнению с крупными военными интересами или необходимостью, такие уничтожение было законным. [26] Таким образом, из-за огромной мощности атомных бомб и удаленности от наземных сил противника атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «были незаконным военным актом согласно международному праву, существовавшему в то время, как неизбирательная бомбардировка незащищенные города». [28]

Не все правительства и исследователи международного права согласны с анализом и выводами обзора Симоды, поскольку он не основан на позитивном международном гуманитарном праве . Полковник Хавьер Гисандес Гомес из Международного института гуманитарного права в Сан-Ремо отмечает:

При рассмотрении этих событий [Антигородская стратегия/блиц] в свете международного гуманитарного права следует иметь в виду, что во время Второй мировой войны не существовало соглашения, договора, конвенции или любого другого документа, регулирующего защиту гражданского населения. населения или гражданского имущества, поскольку действовавшие тогда конвенции касались только защиты раненых и больных на поле боя и в морской войне , госпитальных кораблей , законов и обычаев войны и защиты военнопленных . [1]

Джон Р. Болтон ( заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности (2001–2005 гг.) и Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (2005–2006 гг.)), объяснил в 2001 году, почему США не должны придерживаться Римского статута. Международного уголовного суда :

Например, честное прочтение [Римского статута] не позволяет объективному наблюдателю с уверенностью ответить, виновны ли Соединенные Штаты в военных преступлениях за свои воздушные бомбардировки Германии и Японии во Второй мировой войне. Действительно, прямое прочтение формулировок, вероятно, указывает на то, что суд признает Соединенные Штаты виновными. Тем более , эти положения, похоже, подразумевают, что Соединенные Штаты были бы виновны в военном преступлении за сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. Это нетерпимо и неприемлемо. [29]

Международное право с 1945 года.

[ редактировать ]Эту статью необходимо обновить . ( декабрь 2020 г. ) |

ряд договоров, регулирующих законы войны. В послевоенной обстановке, начиная с 1949 года, был принят Эти Женевские конвенции вступят в силу, в немалой степени, из-за общей реакции на практику Второй мировой войны. Хотя Четвертая Женевская конвенция попыталась создать некоторую правовую защиту гражданского населения во время войны, основная часть Четвертой конвенции посвящена разъяснению гражданских прав на оккупированных территориях, и проблемам бомбардировок не уделяется явного внимания. [30]

В 1977 году Протокол I был принят в качестве поправки к Женевским конвенциям, запрещающей преднамеренные или неизбирательные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, даже если в этом районе находятся военные объекты, и атакующие силы должны принимать меры предосторожности и шаги, чтобы сохранить жизни гражданских лиц. и гражданские объекты, насколько это возможно. Однако силы, оккупирующие вблизи густонаселенных районов, должны избегать размещения военных объектов вблизи или в густонаселенных районах и стараться вывести гражданское население из окрестностей военных объектов. Невыполнение этого требования приведет к увеличению числа погибших среди гражданского населения в результате бомбардировок со стороны атакующих сил, и защитники будут нести ответственность, даже уголовную ответственность, за эти смерти. Этот вопрос был рассмотрен, поскольку составители Протокола I указали на исторические примеры, такие как Япония во время Второй мировой войны, которая часто рассредоточила законные военные и промышленные объекты (почти две трети продукции производилось на небольших фабриках с населением в тридцать или менее человек или в деревянных домах, которые были сгруппированы вокруг заводов) повсюду городские районы во многих своих городах либо с единственной целью — не дать вражеским силам бомбить эти цели, либо использовать жертвы среди гражданского населения, вызванные бомбардировками противника, в качестве пропагандистской ценности против врага. Этот шаг сделал Японию уязвимой для бомбардировок по площади , и ВВС США (USAAF) приняли политику ковровых бомбардировок , в результате которой 69 японских городов были разрушены либо зажигательными , либо атомными бомбами, в результате чего погибло 381 000–500 000 японцев. [31] [32] [33] [34]

Однако Протокол I также гласит, что размещение военных объектов рядом с гражданскими лицами «не освобождает стороны, находящиеся в конфликте, от их юридических обязательств в отношении гражданского населения и гражданских лиц». (статья 51, пункт 8) [35]

законности угрозы или применения В июле 1996 года Международный Суд вынес консультативное заключение по поводу ядерного оружия . Суд постановил, что «ни в обычном, ни в международном праве нет какого-либо всеобъемлющего и универсального запрета на угрозу или применение ядерного оружия». Однако раздельным голосованием было также установлено, что «угроза или применение ядерного оружия, как правило, противоречит нормам международного права, применимым в вооруженном конфликте». Суд заявил, что он не может сделать окончательный вывод о том, будет ли угроза или применение ядерного оружия законными или незаконными в крайних обстоятельствах самообороны, когда на карту будет поставлено само выживание государства. [36]

См. также

[ редактировать ]- Воздушные бомбардировки городов

- Бомбардировка территории

- Ковровая бомбардировка

- Жертвы среди гражданского населения в результате стратегических бомбардировок

- Пакт Рериха

- Стратегические бомбардировки

- Тактическая бомбардировка

- Террористические бомбардировки

Примечания

[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и Гомес, Хавьер Гисандес (20 июня 1998 г.). «Закон воздушной войны» . Международное обозрение Красного Креста . 38 (323): 347–63. дои : 10.1017/S0020860400091075 . Архивировано из оригинала 25 апреля 2013 года.

- ^ Jump up to: а б Законы войны: законы и обычаи сухопутной войны (Гаага IV); 18 октября 1907 г. Доступен в рамках проекта «Авалон» Йельской юридической школы , вступил в силу: 26 января 1910 г.

- ^ Законы войны: Бомбардировки военно-морских сил во время войны (Гаага IX); 18 октября 1907 года , доступно в проекте «Авалон» Йельской юридической школы .

- ^ Международное обозрение Красного Креста № 323 цитирует: Шарль Руссо, Ссылки, стр. 360. «Аналогия между наземными и воздушными бомбардировками».

- ^ Законы войны: Законы и обычаи сухопутной войны (Гаага II); 29 июля 1899 г. , доступно в рамках проекта «Авалон» Йельской юридической школы , вступает в силу 4 сентября 1900 г.

- ^ Декларация (XIV) о запрете сброса снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров. Гаага, 18 октября 1907 г.

- ^ «Декларация (XIV) о запрещении сброса снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров. Гаага, 18 октября 1907 г.» . Договоры, государства-участники и комментарии. Международный комитет Красного Креста . Проверено 23 февраля 2021 г.

Эта конференция так и не собралась, поэтому Декларация 1907 года формально остается в силе и сегодня. [...] Из великих держав только Великобритания и Соединенные Штаты ратифицировали Декларацию.

- ^ Международные измерения гуманитарного права, Том 1 . Издательство «Брилл» . 1988. с. 115.

- ^ Джудит Гейл Гардам (8 апреля 1993 г.). Невоенный иммунитет как норма международного гуманитарного права . Издательство Спрингер . п. 21. ISBN 0-7923-2245-2 .

- ^ Такер С. Спенсер, Присцилла Мэри Робертс. «Первая мировая война: Студенческая энциклопедия». стр. 45. Рутледж .

- ^ принята Гаагские правила воздушной войны с 1922–12 по 1923–02 годы, эта конвенция так и не была .

- ↑ Правила, касающиеся контроля над беспроводной телеграфией во время войны и воздушной войны , из Международного комитета Красного Креста, проверено секции международного гуманитарного права 26 февраля 2005 г.

- ^ Ховард М. Хенсель (19 февраля 2008 г.). Законное использование военной силы (правосудие, международное право и глобальная безопасность) . Эшгейт . п. 194. ИСБН 978-92-3-102371-2 .

- ^ Законы войны: Законы и обычаи сухопутной войны (Гаага IV); 18 октября 1907 г. Доступно в рамках проекта «Авалон» Йельской юридической школы , вступило в силу: 26 января 1910 г.

- ^ Джефферсон Д. Рейнольдс. «Сопутствующий ущерб на поле боя 21 века: использование противником права вооруженных конфликтов и борьба за высокие моральные принципы». Обзор законодательства ВВС «ПОБОЧНЫЙ УЩЕРБ НА ПОЛЕ БОЯ 21-ГО ВЕКА: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВРАГАМИ ПРАВА ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И БОРЬБА ЗА ВЫСОКИЕ МОРАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ», том 56, 2005 г. (PDF), стр. 57/58.

- ^ Jump up to: а б Защита гражданского населения от бомбардировок с воздуха в случае войны , единогласная резолюция Ассамблеи Лиги Наций от 30 сентября 1938 г., подтверждена 26 февраля 2005 г.

- ^ Роджер О'Киф (15 января 2007 г.). Защита культурных ценностей во время вооруженного конфликта . Издательство Кембриджского университета . п. 50. ISBN 978-0-521-86797-9 .

- ^ АПВ Роджерс (1996). Закон на поле боя . Издательство Манчестерского университета . п. 53. ИСБН 0-7190-4785-4 .

- ^ Проект конвенции о защите гражданского населения от новых механизмов войны. Амстердам, 1938 г. , проверено 26 февраля 2005 г.

- ^ Роберт П. Ньюман (2011). Трумэн и культ Хиросимы . МГУ Пресс. стр. 121–125. ISBN 978-0-87013-940-6 .

- ^ Джудит Гардам (21 июля 2011 г.). Необходимость, пропорциональность и применение силы государствами . Издательство Кембриджского университета . п. 130. ИСБН 978-0-521-17349-0 .

- ^ Государственная преступность: современные перспективы (критические проблемы преступности и общества) . Издательство Университета Рутгерса . 28 сентября 2010 г. с. 90. ИСБН 978-0-8135-4901-9 .

- ^ Майрес МакДуглас (18 августа 1994 г.). Международное право войны: транснациональное принуждение и мировой общественный порядок . Спрингер . п. 641. ИСБН 0-7923-2584-2 .

- ^ Японский ежегодник международного права: Том 36 . Ассоциация международного права Японии. 1994. с. 147.

- ^ Wikisource: Рюичи Симода и др. против Государства I. Оценка акта бомбардировки согласно международному праву : Параграф 6

- ^ Jump up to: а б Wikisource: Рюичи Симода и др. против Государства I. Оценка акта бомбардировки согласно международному праву : Параграф 10

- ^ Wikisource: Рюичи Симода и др. против Государства I. Оценка акта бомбардировки согласно международному праву : Параграф 9

- ^ Wikisource: Рюичи Симода и др. против Государства I. Оценка акта бомбардировки согласно международному праву : Параграф 8.

- ^ Джон Болтон: « Риски и слабости Международного уголовного суда с точки зрения Америки. Архивировано 3 июня 2016 года в Wayback Machine », опубликовано, когда он был заместителем государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, зима 2001 года.

- ^ Дуглас П. Лэки (1 января 1984 г.). Моральные принципы и ядерное оружие . Роуман и Литтлфилд . п. 213 . ISBN 978-0-8476-7116-8 .

- ^ Билл Ван Эсвельд (17 августа 2009 г.). Ракеты из сектора Газа: ущерб гражданскому населению от ракетных обстрелов палестинских вооруженных группировок . Хьюман Райтс Вотч . п. 26. ISBN 978-1-56432-523-5 .

- ^ Библиотека Конгресса (2 октября 2007 г.). Библиотека Конгресса США «Спутник Второй мировой войны» . Саймон и Шустер . п. 335 . ISBN 978-0-7432-5219-5 .

- ^ История Второй мировой войны: Победа и последствия . Корпорация Маршалл Кавендиш . 2005. с. 817 . ISBN 0-7614-7482-Х .

- ^ Право воздушной войны – современные проблемы . Одиннадцать международных издательств. 2006. с. 72. ИСБН 90-77596-14-3 .

- ^ «Договоры, государства-участники и комментарии – Дополнительный протокол (I) к Женевским конвенциям 1977 г. – 51 – Защита гражданского населения» .

- ^ ICJ: Законность угрозы или применения ядерного оружия. Архивировано 22 мая 2014 г. в Wayback Machine.

Ссылки

[ редактировать ]- Франсиско Хавьер Гисандес Гомес (полковник ВВС Испании) МККК: «Закон воздушной войны», Международное обозрение Красного Креста № 323, стр. 347–363

- Джоан Т. Филлипс. Список документов и веб-ссылок, касающихся права вооруженных конфликтов в воздушных и космических операциях , май 2006 г. Библиограф, Исследовательский информационный центр Мьюира С. Фэйрчайлда Максвелл (США), База ВВС, Алабама.

- Джефферсон Д. Рейнольдс. «Сопутствующий ущерб на поле боя 21 века: использование противником права вооруженных конфликтов и борьба за высокие моральные принципы». Обзор законодательства ВВС, том 56, 2005 г. (PDF), стр. 4–108.

- Шарль Руссо, Закон вооруженных конфликтов, Editions Pedone, Париж, (1983).

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]- МККК (27 июня 2012 г.), Комментарий к Декларации (XIV) о запрете сброса снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров. Гаага, 18 октября 1907 г. , получено 25 октября 2016 г. - Комментарии к ранним конвенциям, включая подробности, которых еще нет в этой статье.