Самопознание (психология)

| Часть серии о |

| Самость |

|---|

| Конструкции |

| Теории |

| Процессы |

| Ценностное суждение |

| Применительно к деятельности |

| Межличностный |

| Социальные |

| Политика |

Самопознание — это термин, используемый в психологии для описания информации, которую человек использует при поиске ответов на вопросы «Какой я?» и «Кто я?».

Стремясь найти ответ на этот вопрос, самопознание требует постоянного самосознания и самосознания (которое не следует путать с сознанием ). Младенцы и шимпанзе демонстрируют некоторые черты самосознания. [1] и агентство /непредвиденный случай, [2] однако не считается, что они также обладают самосознанием. Однако на более высоком уровне познания в дополнение к возросшему компоненту самосознания появляется компонент самосознания, и тогда становится возможным спросить: «Какой я?» -знание имеет пределы, поскольку самоанализ считается ограниченным и сложным. [ нужна ссылка ]

Самопознание — это компонент Я или , точнее, Я-концепции . Именно знание себя и своих свойств, а также желание искать такие знания направляют развитие Я-концепции, даже если эта концепция ошибочна. Самопознание информирует нас о наших мысленных представлениях о самих себе, которые содержат атрибуты, которые мы уникально сочетаем с самими собой, а также о теориях о том, являются ли эти атрибуты стабильными или динамичными, насколько мы можем оценить себя.

Считается, что самооценка имеет три основных аспекта:

Аффективное и исполнительное Я также известны как ощущаемое и активное Я соответственно, поскольку они относятся к эмоциональным и поведенческим компонентам Я-концепции.Самопознание связано с когнитивным «я» тем, что его мотивы направляют наш поиск, направленный на достижение большей ясности и уверенности в том, что наша собственная Я-концепция является точным представлением нашего истинного «Я» ; [ нужна ссылка ] по этой причине когнитивное «я» также называют известным «я» . Когнитивное «я» состоит из всего, что мы знаем (или думаем, что знаем ) о себе. Это подразумевает физиологические свойства, такие как цвет волос, раса, рост и т. д.; и психологические свойства, такие как убеждения, ценности и антипатии, и это лишь некоторые из них.Самопознание просто означает самоанализ своего поведения и действий с точки зрения третьего лица на различные жизненные ситуации, а затем попытку определить причины этих проблем в жизни.

Связь с памятью

[ редактировать ]Самопознание и его структура влияют на то, как кодируются события, которые мы переживаем , как они выборочно извлекаются/вспоминаются и какие выводы мы делаем из того, как интерпретируем воспоминания . Аналитическая интерпретация нашей собственной памяти также может быть названа метапамятью и является важным фактором метапознания .

Связь между нашей памятью и нашим самопознанием уже много лет признавалась ведущими умами как в философии, так и в философии. [6] и психология, [7] [8] однако точная спецификация этого отношения остается предметом споров. [9]

Специализированная память

[ редактировать ]- Исследования показали, что информация, закодированная относительно самого себя, имеет преимущество в памяти. [10]

- Соматические маркеры, то есть воспоминания, связанные с эмоциональным зарядом, могут быть полезными или дисфункциональными — существует корреляция, но не причинно-следственная связь, и поэтому на них нельзя полагаться. [11]

- Пациенты с болезнью Альцгеймера , которым трудно узнать свою семью, не продемонстрировали признаков самопознания. [12]

Разделение памяти

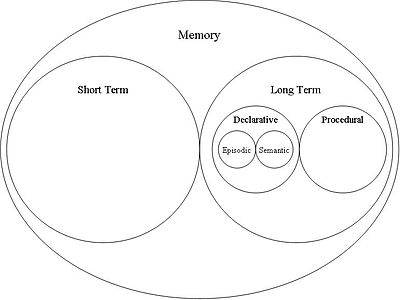

[ редактировать ]Само-теории традиционно не различают различные источники самопознания: эпизодическую память и семантическую память . И эпизодическая, и семантическая память являются аспектами декларативной памяти , которая содержит память о фактах. Декларативная память — это явный аналог процедурной памяти , которая неявно применяется к приобретенным нами навыкам; это не факты , которые можно констатировать .

Эпизодическая память

[ редактировать ]Эпизодическая память — это автобиографическая память, которой обладают люди, которая содержит события, эмоции и знания, связанные с данным контекстом.

Семантическая память

[ редактировать ]Семантическая память не относится к концептуальным знаниям, хранящимся о конкретном опыте, таким как эпизодическая память. Вместо этого оно включает память значений, понятий, общих знаний о мире, фактической информации и т. д. Это делает семантические знания независимыми от контекста и личной информации. Семантическая память позволяет человеку узнавать информацию, в том числе информацию о себе, без необходимости сознательно вспоминать опыт, который научил его такому знанию.

Семантическое Я как источник

[ редактировать ]Люди способны сохранять ощущение себя, подкрепленное семантическим знанием личных фактов, при отсутствии прямого доступа к воспоминаниям, описывающим эпизоды, на которых основано это знание.

- Было показано, что люди сохраняют чувство собственного достоинства, несмотря на катастрофические нарушения эпизодических воспоминаний. Например, субъект WJ, страдавшая тяжелой ретроградной амнезией , из-за которой она не могла вспомнить какие-либо события, произошедшие до развития амнезии. Однако память на общие факты из ее жизни в период амнезии осталась нетронутой.

- Это говорит о том, что в самооценку вносит вклад отдельный тип знаний, поскольку знания У.Дж. не могли возникнуть из ее эпизодической памяти. [13]

- Также существуют данные, показывающие, как пациенты с тяжелой амнезией могут иметь точные и подробные семантические знания о том, кем они являются как личности, например, какими конкретными личностными чертами и характеристиками они обладают. [16] [17]

Это свидетельство разграничения между эпизодическим и семантическим самопознанием прояснило несколько вещей:

- Эпизодическая память — не единственный источник самопознания, вопреки устоявшимся убеждениям. Поэтому самопознание необходимо расширить, включив в него семантический компонент памяти. [18] [19]

- Доступ к самопознанию о чертах, которыми человек обладает, можно получить без необходимости эпизодического извлечения. Это показано в ходе изучения людей с неврологическими нарушениями, из-за которых невозможно вспомнить опыт, связанный с чертами характера, но которые все же могут составлять надежные и точные оценки своих черт и даже пересматривать свои суждения на основе нового опыта, который они даже не могут вспомнить. [20]

Мотивы, которые направляют наш поиск

[ редактировать ]У людей есть цели, которые заставляют их искать, замечать и интерпретировать информацию о себе. Эти цели начинают поиск самопознания.Есть три основных мотива, которые ведут нас в поисках самопознания:

- Самосовершенствование

- Точность

- Последовательность

Самосовершенствование

[ редактировать ]Самосовершенствование означает тот факт, что люди кажутся мотивированными испытывать положительные эмоциональные состояния и избегать отрицательных эмоциональных состояний. Люди мотивированы чувствовать себя хорошо, чтобы максимизировать чувство собственного достоинства, тем самым повышая свою самооценку .

Акцент на чувствах немного отличается от того, как другие теории ранее определяли потребности в самосовершенствовании, например, Модель непредвиденных обстоятельств самооценки . [21]

Другие теоретики считают, что этот термин означает, что люди мотивированы думать о себе весьма благоприятно, а не чувствовать себя «хорошими». [22] [23]

Во многих ситуациях и культурах чувству собственного достоинства способствует представление о себе как о более способном человеке или лучшем , чем его сверстники. Однако в некоторых ситуациях и культурах чувству собственного достоинства способствует представление о себе как о среднем или даже худшем , чем другие. В обоих случаях мысли о себе по-прежнему служат повышению чувства собственного достоинства.Универсальная потребность — это не потребность думать о себе каким-то конкретным образом, а потребность максимизировать чувство собственного достоинства. В этом смысл мотива самосовершенствования по отношению к самопознанию.

Аргументы

[ редактировать ]В западных обществах чувство собственного достоинства на самом деле стимулируется благоприятным отношением к себе.

- В этом случае потребности в самосовершенствовании заставляют людей искать информацию о себе таким образом, что они, скорее всего, придут к выводу, что действительно обладают тем, что они считают положительным определяющим качеством.

См. раздел « Теория самопроверки ».

Точность

[ редактировать ]Потребность в точности влияет на то, как люди ищут самопознание. Люди часто желают узнать правду о себе, независимо от того, узнают ли они что-то положительное или отрицательное. [24] В основе этой необходимости лежат три соображения: [25]

- Иногда люди просто хотят уменьшить неопределенность. Возможно, они хотят знать это просто ради внутреннего удовольствия узнать, какие они на самом деле.

- Некоторые люди считают, что у них есть моральное обязательство знать, какие они на самом деле. Эта точка зрения особенно сильна в теологии и философии , особенно в экзистенциализме .

- Знание того, какой человек на самом деле, иногда может помочь человеку достичь своих целей. Основной фундаментальной целью любого живого существа является выживание, поэтому точное самопознание может быть адаптивным к выживанию. [26]

Точное самопознание также может сыграть важную роль в повышении чувства собственного достоинства. [27] Успех — одна из многих вещей, которые заставляют людей чувствовать себя хорошо, и знание того, кем мы являемся, может сделать успех более вероятным, поэтому самопознание снова может быть адаптивным. Это связано с тем, что потребности в самосовершенствовании можно удовлетворить, зная, что человек не может сделать что-то особенно хорошо, тем самым защищая человека от преследования тупиковой мечты, которая, скорее всего, закончится неудачей.

Последовательность

[ редактировать ]Многие теоретики полагают, что у нас есть мотив защитить самооценку (и, следовательно, наше самопознание) от изменений. [28] [29] Этот мотив иметь последовательность заставляет людей искать и приветствовать информацию, которая соответствует тому, что они считают правдой о себе; аналогичным образом они будут избегать и отвергать информацию, которая противоречит их убеждениям. Это явление также известно как теория самопроверки .Было показано, что не все преследуют мотив самосогласованности; [30] но оно сыграло важную роль в ряде других влиятельных теорий, таких как теория когнитивного диссонанса . [31]

Теория самопроверки

[ редактировать ]Эта теория была выдвинута Уильямом Сванном из Техасского университета в Остине в 1983 году, чтобы дать название вышеупомянутым явлениям. Теория утверждает, что как только у человека появится представление о том, кем он является, он будет стремиться проверить сопутствующие представления о себе. [32]

Считается, что поиск самопроверяемой обратной связи обусловлен двумя соображениями: [33]

- Мы чувствуем себя более комфортно и безопасно, когда верим, что другие видят нас так же, как мы видим себя. Активный поиск обратной связи для самопроверки помогает людям избежать осознания того, что они ошибаются в своих взглядах на себя.

- Теория самопроверки предполагает, что социальные взаимодействия будут протекать более гладко и прибыльно, когда другие люди будут смотреть на нас так же, как мы смотрим на себя. Это дает вторую причину для выборочного поиска самопроверяемой обратной связи.

Эти факторы теории самопроверки создают противоречия, когда во внимание принимаются люди, страдающие низкой самооценкой. Люди, которые придерживаются негативного мнения о себе, избирательно ищут отрицательные отзывы , чтобы подтвердить свое мнение о себе. Это резко контрастирует с мотивами самосовершенствования, которые предполагают, что людьми движет желание чувствовать себя хорошо.

Источники

[ редактировать ]Человеку доступны три источника информации, с помощью которых он может искать знания о себе:

- Физический мир

- Социальный мир

- Психологический мир

Физический мир

[ редактировать ]Физический мир, как правило, является хорошо видимым и легко измеримым источником информации о себе. Информация, которую можно получить из физического мира, может включать:

- Вес – путем взвешивания.

- Сила – измерение того, сколько человек может поднять.

- Рост - путем измерения себя.

Ограничения

[ редактировать ]- Многие качества, такие как доброта, ум и искренность, невозможно измерить в физическом мире.

- Даже когда атрибуты можно оценить по отношению к физическому миру, знания, которые мы получаем, не обязательно являются теми знаниями, которые мы ищем. Каждая мера — это просто относительная мера уровня этого атрибута, скажем, у населения в целом или у другого конкретного человека.

- Это означает, что любое измерение имеет смысл только тогда, когда оно выражается в отношении измерений других.

- Таким образом, большая часть нашей личной идентичности изолирована от социального мира в сравнительном плане.

Социальный мир

[ редактировать ]Сравнительный характер самооценки означает, что люди в значительной степени полагаются на социальный мир в поисках информации о себе. Важны два конкретных процесса:

- Теория социального сравнения [26]

- Отраженные оценки

Социальное сравнение

[ редактировать ]Люди сравнивают качества с другими и делают выводы о том, каковы они сами. Однако выводы, которые в конечном итоге делает человек, зависят от того, с кем конкретно он себя сравнивает. Первоначально считалось, что потребность в точном самопознании определяет процесс социального сравнения, и исследователи предположили, что сравнение с другими людьми, которые во многом похожи на нас, более информативно. [34]

Сложности теории социального сравнения

[ редактировать ]Известно также, что люди сравнивают себя с людьми, которые живут немного лучше, чем они сами (так называемое сравнение вверх ); [35] и с людьми, которые находятся в немного худшем положении или находятся в невыгодном положении (так называемое сравнение с понижением ). [36] Имеются также существенные доказательства того, что потребность в точном самопознании не является ни единственным, ни наиболее важным фактором, определяющим процесс социального сравнения. [37] потребность чувствовать себя хорошо влияет на процесс социального сравнения.

Отраженные оценки

[ редактировать ]Отраженные оценки возникают, когда человек наблюдает, как на них реагируют другие. Этот процесс был впервые объяснен социологом Чарльзом Х. Кули в 1902 году в рамках его обсуждения «зеркального Я », которое описывает то, как мы видим себя отраженными в глазах других людей. [38] Он утверждал, что чувства человека по отношению к себе социально детерминируются посредством трехэтапного процесса:

«Подобное представление о себе, по-видимому, состоит из трех принципиальных элементов: воображения нашего внешнего вида перед другим человеком; воображения его суждения об этом внешнем виде; и некоторого рода самоощущения, такого как гордость или унижение. Сравнение с зеркалом вряд ли предполагает второй элемент, воображаемое суждение, которое весьма существенно. То, что приводит нас к гордости или стыду, - это не просто механическое отражение самих себя, но приписываемое чувство, воображаемое воздействие этого размышления на других. разум." (Кули, 1902, стр. 153)

Упрощенно говоря, три стадии Кули таковы: [38]

- Мы представляем, какими мы представляемся в глазах другого человека.

- Затем мы представляем, как этот человек нас оценивает.

- Воображаемая оценка заставляет нас чувствовать себя хорошо или плохо в соответствии с вынесенным нами суждением.

Отметим, что эта модель имеет феноменологическую природу.

человека В 1963 году Джон В. Кинч адаптировал модель Кули, чтобы объяснить, как развиваются мысли о себе, а не его чувства . [39]

Три этапа Кинч были:

- Реальные оценки – что на самом деле думают о нас другие люди.

- Воспринимаемые оценки – наше восприятие этих оценок.

- Самооценка – наши представления о том, какие мы есть, основанные на воспринимаемых оценках.

Эта модель также относится к феноменологическому подходу.

Аргументы против моделей отраженной оценки

[ редактировать ]Исследования выявили лишь ограниченную поддержку этих моделей, и возникают различные аргументы:

- Люди, как правило, плохо понимают, что о них думает человек. [40]

- Фелсон считает, что это связано с коммуникационными барьерами и навязанными социальными нормами, которые ограничивают информацию, которую люди получают от других. Это особенно верно, когда обратная связь будет отрицательной; люди редко дают друг другу отрицательные отзывы, поэтому люди редко приходят к выводу, что другой человек не любит их или оценивает их негативно.

- Несмотря на то, что люди в значительной степени не осознают, как их оценивает один конкретный человек, люди лучше знают, что думают другие люди в целом . [41]

- Модель отраженной оценки предполагает, что фактические оценки определяют воспринимаемые оценки . Хотя на самом деле это может произойти, влияние общей третьей переменной также может вызвать связь между ними.

Последовательность отраженных оценок может точно характеризовать закономерности в раннем детстве из-за большого количества обратной связи, которую младенцы получают от своих родителей, но в более позднем возрасте она оказывается менее актуальной. Это происходит потому, что люди не пассивны, как предполагает модель. Люди активно и избирательно обрабатывают информацию из социального мира. Как только представления человека о себе обретают форму, они также влияют на способ сбора и интерпретации новой информации, и, таким образом, цикл продолжается.

Психологический мир

[ редактировать ]Психологический мир описывает наш «внутренний мир». Есть три процесса, которые влияют на то, как люди приобретают знания о себе:

Самоанализ

[ редактировать ]Самоанализ включает в себя взгляд внутрь себя и непосредственный поиск смысла в наших отношениях, чувствах и мыслях.Анализ собственных мыслей и чувств иногда может привести к значимому самопознанию. Однако точность самоанализа подвергается сомнению с 1970-х годов. Как правило, самоанализ опирается на объяснительные теории людей о себе и своем мире, точность которых не обязательно связана с формой самопознания, которую они пытаются оценить. [42]

- Оценки незнакомца об участнике больше соответствуют рейтингам самооценки участника, когда незнакомец был подвержен мыслям и чувствам участника, чем когда незнакомец подвергался только поведению участника или их комбинации. [43]

Сравнение источников самоанализа. Люди верят, что спонтанные формы мышления обеспечивают более значимое самопознание, чем более осознанные формы мышления. Морведж, Гиблин и Нортон (2014) обнаружили, что чем более спонтанной является мысль, чем более спонтанной является конкретная мысль, и чем более спонтанной мыслью воспринимается конкретная мысль, тем большее понимание себя ей приписывают. Кроме того, чем большее значение придавалось мысли, тем больше конкретная мысль влияла на их суждения и принятие решений. Люди, которых просили позволить своим мыслям блуждать до тех пор, пока они случайно не подумали о человеке, который им нравился, например, сообщили, что человек, которого они идентифицировали, дал им больше самопознания, чем люди, которых просили просто подумать о человеке, к которому они были привязаны. привлекает. Более того, большее самопонимание, приписываемое человеку, идентифицированному с помощью (первого) случайного мыслительного процесса, чем с помощью второго преднамеренного мыслительного процесса, привело к тому, что люди в случайном состоянии сообщили, что чувствуют большее влечение к человеку, которого они идентифицировали. [44]

Аргументы против самоанализа

[ редактировать ]Всегда ли самоанализ способствует самопониманию, не совсем ясно. Слишком много размышлений о том, почему мы чувствуем то или иное отношение к чему-либо, иногда может сбить нас с толку и подорвать истинное самопознание. [45] Участники, находящиеся в состоянии самоанализа, менее точны в прогнозировании своего будущего поведения, чем контрольная группа. [46] и менее удовлетворены своим выбором и решениями. [47] Кроме того, важно отметить, что интроспекция позволяет исследовать только сознательное мышление и не принимает во внимание бессознательные мотивы и процессы, обнаруженные и сформулированные Фрейдом.

Процессы самовосприятия

[ редактировать ]Работа Уилсона основана на предположении, что люди не всегда осознают, почему они чувствуют то или иное. Бема Теория самовосприятия [48] делает аналогичное предположение.Теория касается того, как люди объясняют свое поведение. Он утверждает, что люди не всегда знают , почему они делают то, что делают. Когда это происходит, они делают выводы о причинах своего поведения, анализируя свое поведение в контексте, в котором оно произошло. Сторонние наблюдатели за поведением пришли бы к такому же выводу, что и человек, его совершающий. Затем люди делают логические выводы о том, почему они вели себя именно так.

«Люди начинают «знать» свои собственные установки, эмоции и другие внутренние состояния, частично делая выводы из наблюдений за своим собственным явным поведением и/или обстоятельствами, в которых это поведение происходит. Таким образом, в той степени, в которой внутренние сигналы слабы, неоднозначный или неинтерпретируемый, человек функционально находится в том же положении, что и внешний наблюдатель, наблюдатель, который обязательно должен полагаться на те же самые внешние сигналы, чтобы сделать вывод о внутреннем состоянии человека». (Бем, 1972, стр.2)

Теория была применена к широкому кругу явлений. Было показано, что в определенных условиях люди делают выводы о своем отношении, [49] эмоции, [50] и мотивы, [51] так же, как описано в теории.

Похож на самоанализ, но с важным отличием: при самоанализе мы непосредственно изучаем свои установки, чувства и мотивы. С помощью процессов самовосприятия мы косвенно делаем выводы о наших отношениях, чувствах и мотивах, анализируя свое поведение .

Причинно-следственные связи

[ редактировать ]Причинные атрибуции являются важным источником самопознания, особенно когда люди приписывают положительные и отрицательные события. Ключевыми элементами теории самовосприятия являются объяснения, которые люди дают своим действиям. Эти объяснения известны как причинные атрибуции.

Причинные атрибуции дают ответы на вопрос «Почему?» вопросы, приписывая поведение человека (в том числе и наше собственное) какой-либо причине. [52]

Люди также приобретают самопознание, приписывая поведение других людей ; например: «Если никто не хочет проводить со мной время, то это потому, что я скучный».

Активация

[ редактировать ]Люди думают о себе по-разному, но только некоторые из этих идей активны в любой момент времени. Идея, которая особенно активна в данный момент, известна как Текущая Саморепрезентация . Другие теоретики говорили об одном и том же по-разному:

- Феноменальное Я [53]

- Спонтанная самооценка [54]

- Самоидентификация [55]

- Аспекты рабочей Я-концепции [56]

Текущая саморепрезентация влияет на обработку информации, эмоции и поведение и находится под влиянием как личных , так и ситуативных факторов.

Личностные факторы, влияющие на текущую самопрезентацию

[ редактировать ]Я-концепция

[ редактировать ]Я-концепция , или то, как люди обычно думают о себе, является наиболее важным личностным фактором, влияющим на текущую саморепрезентацию. Это особенно верно для атрибутов, которые важны и самоопределяются.

Я-концепция также известна как Я-схема, состоящая из бесчисленного множества более мелких Я-схем, которые «хронически доступны». [56]

Самооценка

[ редактировать ]Самооценка влияет на то, как люди относятся к себе. Люди с высокой самооценкой с большей вероятностью будут думать о себе в позитивном ключе в данный момент времени, чем люди с низкой самооценкой. [57]

Состояние настроения

[ редактировать ]Состояние настроения влияет на доступность позитивных и негативных представлений о себе.

Когда мы счастливы, мы склонны больше думать о наших положительных качествах и качествах, тогда как когда нам грустно, наши отрицательные качества и качества становятся более доступными. [58]

Эта связь особенно сильна для людей, страдающих низкой самооценкой.

Цели

[ редактировать ]Люди могут сознательно активировать определенные представления о себе. Мы подбираем соответствующие образы себя в зависимости от того, какую роль хотим играть в той или иной ситуации. [59]

Одной из конкретных целей, влияющих на активацию представлений о себе, является желание чувствовать себя хорошо. [60]

Ситуационные факторы, влияющие на текущую самопрезентацию

[ редактировать ]Социальные роли

[ редактировать ]То, как человек думает о себе, во многом зависит от социальной роли, которую он играет. Социальные роли влияют на нашу личность. [61]

Социальный контекст и самоописание

[ редактировать ]Люди склонны думать о себе так, чтобы отличать их от социального окружения. [62]

- Чем более отличительным является атрибут, тем больше вероятность того, что он будет использован для описания самого себя.

Отличительность также влияет на выраженность групповой идентичности .

- Теория самокатегоризации [63] предполагает, что то, думают ли люди о себе с точки зрения своих социальных групп или различных личных идентичностей, частично зависит от социального контекста.

- Групповая идентичность более заметна в межгрупповом контексте.

Размер группы

[ редактировать ]Размер группы влияет на выраженность групповой идентичности. Группы меньшинств более самобытны, поэтому групповая идентичность должна быть более заметной среди членов группы меньшинства, чем среди членов группы большинства.

Статус группы

[ редактировать ]Групповой статус взаимодействует с размером группы, влияя на выраженность социальной идентичности.

Социальный контекст и самооценка

[ редактировать ]Социальная среда оказывает влияние на то, как люди оценивают себя в результате процессов социального сравнения.

Контрастный эффект

[ редактировать ]Люди считают себя находящимися на противоположном конце спектра данной черты по сравнению с людьми в их компании. [64] Однако этот эффект подвергся критике относительно того, является ли он первичным эффектом, поскольку, по-видимому, он разделяет пространство с эффектом ассимиляции, который гласит, что люди оценивают себя более позитивно, когда они находятся в компании других, которые являются образцовыми в каком-то аспекте. .

- Преобладает ли эффект ассимиляции или контраста, зависит от психологической близости: люди, чувствующие себя психологически оторванными от своего социального окружения, с большей вероятностью будут проявлять эффекты контраста. Эффекты ассимиляции возникают, когда субъект чувствует психологическую связь со своим социальным окружением. [65]

Значимые другие и самооценка

[ редактировать ]Представление о том, как человек выглядит в глазах других, влияет на то, как он думает о себе. [66]

Недавние события

[ редактировать ]Недавние события могут повлиять на определенные взгляды на себя либо как прямой результат неудачи, либо через настроение.

- Степень эффекта зависит от личных переменных. Например, люди с высокой самооценкой не проявляют этого эффекта, а иногда и наоборот. [67]

Память о предыдущих событиях влияет на то, как люди думают о себе. [68]

- Фацио и др. обнаружили, что избирательная память на предыдущие события может временно активировать саморепрезентации, которые, будучи активированы, направляют наше поведение. [69]

Недостатки

[ редактировать ]Конкретные типы

[ редактировать ]Неправильное восприятие

[ редактировать ]- Недостаток знания настоящего себя .

- Объяснение причин, но не чувств, разрушает самопонимание.

Неправильное запоминание

[ редактировать ]- Дефицит знания прошлого себя .

- Знания настоящего переоценивают знания прошлого.

- Ложные теории формируют автобиографическую память.

Неправильный прогноз

[ редактировать ]- Дефицит знаний о себе будущем .

- Знания о настоящем перевешивают прогнозы о будущих знаниях.

- На аффективное прогнозирование может повлиять предвзятость долговечности .

Нежелание

[ редактировать ]См. также

[ редактировать ]Ссылки

[ редактировать ]- ^ Гэллап, Г.Г. младший (1979). Самопознание у шимпанзе и человека: взгляд на развитие и сравнительная перспектива . Нью-Йорк: Пленум Пресс.

- ^ Финкельштейн, Северо-Запад, и Рэми, Коннектикут (1977). Обучение управлению окружающей средой в младенчестве. Развитие ребенка, 48, 806–819.

- ^ Стангор, доктор Чарльз (26 сентября 2014 г.). «Когнитивное Я: Я-концепция – Принципы социальной психологии – 1-е международное издание» . opentextbc.ca . Архивировано из оригинала 15 июля 2019 г. Проверено 16 октября 2019 г.

- ^ Бандура, Альберт; Капрара, Джан Витторио; Барбаранелли, Клаудио; Гербино, Мария; Пасторелли, Кончетта (2003). «Роль эффективности аффективной саморегуляции в различных сферах психосоциального функционирования» (PDF) . Развитие ребенка . 74 (3): 769–782. дои : 10.1111/1467-8624.00567 . ПМИД 12795389 . S2CID 6671293 . Архивировано из оригинала 01 декабря 2020 г. Проверено 4 июня 2018 г.

- ^ https://ac.els-cdn.com/S0010027715000256/1-s2.0-S0010027715000256-main.pdf?_tid=710543c7-e98f-4484-85e2-acf02e7076cc&acdnat=1528121667_89562 a04b60eba34b74c91685e1508c9 [ постоянная мертвая ссылка ]

- ^ Локк, Дж. (1731). Эссе о человеческом понимании. Лондон: Эдмунд Паркер. (Оригинальная работа опубликована в 1690 г.)

- ^ Джеймс, В. (1890). Основы психологии (Том 1). Нью-Йорк: Холт.

- ^ Килстром, Дж. Ф., и Кляйн, С.Б. (1994). Самость как познающая структура. (Цитируется по Седикедесу К. и Брюэру М.Б. (ред.), «Индивидуальное я, реляционное я, коллективное я» (стр. 35–36). Филадельфия, Пенсильвания: Psychology Press)

- ^ Килстром, Дж. Ф., и Кляйн, С.Б. (1997). Самопознание и самосознание. (Цитируется по Седикедесу К. и Брюэру М.Б. (ред.), «Индивидуальное я, реляционное я, коллективное я» (стр. 35–36). Филадельфия, Пенсильвания: Psychology Press)

- ^ Роджерс, ТБ, Койпер, Н.А., и Киркер, WS (1977). Самореференция и кодирование личной информации. Журнал личности и социальной психологии, 35 (9), 677–688.

- ^ Дамасио, Антонио Р., (2005). Ошибка Декарта: эмоции, разум и человеческий мозг. Книги Пингвинов; Репринтное издание

- ^ Кляйн С., Космидес Л. и Костабиле К. (2003). Сохраненное знание о себе в случае деменции Альцгеймера. Социальное познание, 21 (2), 157–165.

- ^ Кляйн, С.Б., Лофтус, Дж., и Килстром, Дж.Ф. (1996). Самопознание пациента с амнезией: к нейропсихологии личности и социальной психологии. Журнал экспериментальной психологии, 125, 250–160.

- ^ Тулвинг, Э. (1989). Вспоминая и познавая прошлое. Американский учёный, 77, 361–367.

- ^ Талвинг, Э., Шактер, Д.Л., Маклахлан, Д.Р., и Москович, М. (1988). Подготовка семантических автобиографических знаний: исследование ретроградной амнезии. Мозг и познание, 8, 3–20.

- ^ Кляйн, С.Б., и Лофтус, Дж. (1993). Ментальное представление черт и автобиографические знания о себе. (Цитируется по Седикедесу К. и Брюэру М.Б. (ред.), « Индивидуальное я, реляционное я, коллективное я» (стр. 36). Филадельфия, Пенсильвания: Psychology Press)

- ^ Кляйн, С.Б., Чан, Р.Л., и Лофтус, Дж. (1999). Независимость эпизодического и смыслового самопознания: Случай аутизма. Социальное познание, 17, 413–436.

- ^ Чермак, Л.С., и О'Коннор, М. (1983). Переднеградная восстанавливающая способность пациента с амнезией вследствие энцефалита. Нейропсихология, 21, 213–234.

- ^ Эванс Дж., Уилсон Б., Райт Э.П. и Ходжес Младший (1993). Результаты нейропсихологического исследования и ОФЭКТ во время и после преходящей глобальной амнезии: свидетельства дифференциального нарушения отдаленной эпизодической памяти. Журнал неврологии, нейрохирургии и психиатрии, 56, 1227–1230.

- ^ Кляйн, С.Б., Килстром, Дж.Ф., 7 Лофтус, Дж. (2000). Сохраненное и нарушенное самопознание при амнезии: тематическое исследование . Неопубликованная рукопись.

- ^ Крокер, Дж., и Вулф, Коннектикут (2001). Контингенты самооценки. Психологическое обозрение, 108, 593–623.

- ^ Суонн, ВБ-младший (1990). Чтобы тебя обожали или чтобы тебя знали? Взаимодействие самосовершенствования и самопроверки. (Цит. по книге Brown, JD (1998). Самостоятельно. США: McGraw-Hill)

- ^ Розенбург, М. (1979). Представление о себе. Нью-Йорк: основные книги

- ^ Тропе, Ю. (1986). Самосовершенствование, самооценка и поведение достижения. (Цит. по книге Brown, JD (1998). Самостоятельно. США: McGraw-Hill)

- ^ Браун, JD (1991). Точность и предвзятость в самопознании. (Цит. по книге Brown, JD (1998). Самостоятельно. США: McGraw-Hill)

- ^ Jump up to: а б Фестингер, Л. (1954). Теория процессов социального сравнения. Человеческие отношения, 7, 117–140.

- ^ Седикедес, К., и Струбе, MJ (1997). Самооценка: Чтобы самому себе быть хорошим, самому себе быть уверенным, самому себе быть правдивым и самому себе быть лучше. Достижения экспериментальной социальной психологии, 29.

- ^ Эпштейн, С. (1980). Я-концепция: обзор и предложение комплексной теории личности. (Цит. по книге Brown, JD (1998). Самостоятельно. США: McGraw-Hill)

- ^ Леки, П. (1945). Самосогласованность: теория личности. Нью-Йорк: Island Press

- ^ Стил, CM, и Спенсер, SJ (1992). Примат самоцелостности. Психологическое исследование, 3, 345–346.

- ^ Фестингер, Л. (1957). Теория когнитивного диссонанса. Эванстон, Иллинойс: Роу Петерсон

- ^ Суонн, ВБ-младший (1983). Самопроверка: Приведение социальной реальности в гармонию с самим собой. (Цитируется по Сулсу Дж. и Гринвальду А.Г. (ред.), Социально-психологические взгляды на себя, 2, 33–66. Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум)

- ^ Суонн, ВБ-младший, Стейн-Серусси, А., и Гислер, РБ (1992). Почему люди самопроверяются. Журнал личности и социальной психологии, 62, 392–401.

- ^ Вуд, СП (1989). Теория и исследования, касающиеся социальных сравнений личных качеств. Психологический вестник, 106 , 231–248.

- ^ Коллинз, Р.Л. (1996). К лучшему или к худшему: влияние восходящих социальных сравнений на самооценку. Психологический вестник, 119, 51–69.

- ^ Уиллс, Т.А. (1981). Принципы нисходящего сравнения в социальной психологии. Психологический вестник, 90, 245–271.

- ^ Хельгесон, В.С., и Микельсон, К.Д. (1995). Мотивы социального сравнения. Бюллетень личности и социальной психологии, 21, 1200–1209.

- ^ Jump up to: а б Кули, CH (1902). Человеческая природа и социальный порядок. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера

- ^ Кинч, JW (1963). Формализованная теория Я-концепции. Американский журнал социологии, 68, 481–486.

- ^ Фелсон, РБ (1993). (В некоторой степени) социальное «я»: как другие влияют на самооценку. (Цит. по книге Brown, JD (1998). Самостоятельно. США: McGraw-Hill)

- ^ Кенни, Д.А., и ДеПауло, Б.М. (1993). Знают ли люди, как на них смотрят другие? Эмпирический и теоретический отчет. Психологический вестник, 114, 145–161.

- ^ Нисбетт, Ричард Э.; Уилсон, Тимоти Д. (1977). «Рассказывая больше, чем мы можем знать: устные отчеты о психических процессах» (PDF) . Психологический обзор . 84 (3): 231–259. дои : 10.1037/0033-295X.84.3.231 . hdl : 2027.42/92167 .

- ^ Андерсен, С.М. (1984). Самопознание и социальный вывод: II. Диагностика когнитивных/аффективных и поведенческих данных. Журнал личности и социальной психологии, 46, 280–293.

- ^ Морведж, Кэри К.; Гиблин, Коллин Э.; Нортон, Майкл И. (2014). «(Предполагаемое) значение спонтанных мыслей». Журнал экспериментальной психологии: Общие сведения . 143 (4): 1742–1754. CiteSeerX 10.1.1.567.6997 . дои : 10.1037/a0036775 . ПМИД 24820251 . S2CID 36154815 .

- ^ Уилсон, Т.Д., и Ходжес, С.Д. (1992). Отношения как временные конструкции. (Цит. по книге Brown, JD (1998). Самостоятельно. США: McGraw-Hill)

- ^ Уилсон, Т.Д., и ЛаФлер, С.Дж. (1995). Знание того, что вы будете делать: влияние анализа причин на самопрогнозирование. Журнал личности и социальной психологии, 68, 21–35.

- ^ Уилсон, Т.Д., Лайл, Д., Скулер, Дж., Ходжес, С.Д., Клаарен, К.Дж., и ЛаФлер, С.Дж. (1993). Самоанализ причин может снизить удовлетворенность после выбора. Бюллетень личности и социальной психологии, 19, 331–339.

- ^ Бем, ди-джей (1972). Теория самовосприятия. (Цит. по книге Brown, JD (1998). Самостоятельно. США: McGraw-Hill)

- ^ Олсон, Дж. М. и Хафер, CL (1990). Процессы самовывода: взгляд назад и вперед. (Цит. по книге Brown, JD (1998). Самостоятельно. США: McGraw-Hill)

- ^ Лэрд, JD (1974). Самоатрибуция и эмоции: влияние экспрессивного поведения на качество эмоционального опыта. Журнал личности и социальной психологии, 29, 475–486.

- ^ Леппер, М.Р., Грин, Д., и Нисбетт, Р.Э. (1973). Подрыв внутреннего интереса детей внешними наградами: проверка гипотезы «чрезмерного оправдания». Журнал личности и социальной психологии, 28, 129–137.

- ^ Вайнер, Б. (1985). Атрибутивная теория мотивации достижения и эмоций. Психологическое обозрение, 92, 548–573.

- ^ Джонс, Э.Э., и Джерард, Х.Б. (1967). Основы социальной психологии. Нью-Йорк: Уайли

- ^ Макгуайр, WJ, и Макгуайр, CV (1981). Спонтанная самооценка, на которую влияют личные особенности. (Цит. по книге Brown, JD (1998). Самостоятельно. США: McGraw-Hill)

- ^ Шленкер, Б.Р., и Вейгольд, М.Ф. (1989). Цели и процесс самоидентификации: Построение желаемой идентичности. (Цит. по книге Brown, JD (1998). Самостоятельно. США: McGraw-Hill)

- ^ Jump up to: а б Маркус Х. и Кунда З. (1986). Стабильность и пластичность Я-концепции. Журнал личности и социальной психологии, 51, 858–866.

- ^ Браун, JD, и Манковски, Т.А. (1993). Самооценка и уверенность в себе – это не одно и то же. Самооценка, настроение и самооценка: изменения настроения и того, как вы себя видите. Журнал личности и социальной психологии, 64, 421–430.

- ^ Седикидес, К. (1995). Настроение по-разному влияет на центральную и периферическую самооценку: тесты гипотез различной чувствительности. Журнал личности и социальной психологии, 69, 759–777.

- ^ Снайдер, М. (1979). Процессы самоконтроля (цитируется по Brown, JD (1998). The self. США: McGraw-Hill)

- ^ Кунда З. и Сантиозо Р. (1989). Мотивированные изменения в Я-концепции. Журнал экспериментальной социальной психологии, 25, 272–285.

- ^ Робертс, Б.В., и Донахью, Э.М. (1994). Одна личность, несколько «я»: интеграция личности и социальных ролей. Журналы личности, 62, 199–218.

- ^ Нельсон, LJ, и Миллер, DT (1995). Эффект отличительности в социальной категоризации: вы — то, что делает вас необычным. Психологическая наука, 6, 246–249.

- ^ Тернер, Дж. К., Хогг, Массачусетс, Оукс, П. Дж., Райхер, С. Д., и Уэтерелл, М. С. (1987). Новое открытие социальной группы: теория самокатегоризации. Оксфорд, Англия: Бэзил Блэквелл

- ^ Морс, С., и Герген, К.Дж. (1970). Социальное сравнение, самосогласованность и концепция самости. Журнал личности и социальной психологии, 16, 148–156.

- ^ Брюэр, М.Б., и Вебер, Дж.Г. (1994). Эффекты самооценки межличностного и межгруппового социального сравнения. Журнал личности и социальной психологии, 66, 268–275.

- ^ Болдуин, MW (1994). Подготовленные реляционные схемы как источник самооценочных реакций. Журнал социальной и клинической психологии, 13, 380–403.

- ^ Браун, JD, и Смарт, SA (1991). Личность и социальное поведение: связь саморепрезентации с просоциальным поведением. Журнал личности и социальной психологии, 60, 368–375.

- ^ Кунда, З. (1990). Дело в мотивированном рассуждении. Психологический вестник, 108, 480–498.

- ^ Фацио, Р.Х., Эффрейн, Э.А., и Фалендер, В.Дж. (1981). Самовосприятие после социального взаимодействия. Журнал личности и социальной психологии, 41, 232–242.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]- Браун, доктор юридических наук (1998). Я. Нью-Йорк: МакГроу Хилл. ISBN 0-07-008306-1

- Седикидес К. и Брюэр МБ (2001). Индивидуальное «я», реляционное «я», коллективное «я». Филадельфия, Пенсильвания: Psychology Press. ISBN 1-84169-043-0

- Сулс, Дж. (1982). Психологические взгляды на себя (Том 1). Хиллсдейл, Нью-Джерси: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN 0-89859-197-X

- Седикидес К. и Спенсер С.Дж. (ред.) (2007). Я. Нью-Йорк: Psychology Press. ISBN 1-84169-439-8

- Мышление и действие: когнитивный взгляд на саморегуляцию во время тренировок на выносливость

Внешние ссылки

[ редактировать ]- Самопознание (психология) в PhilPapers

- Залта, Эдвард Н. (ред.). «Самопознание» . Стэнфордская энциклопедия философии .

- Домашняя страница Уильяма Суонна, включая многие его работы.

- Международное общество самости и идентичности

- Журнал «Я и идентичность»

- Познай самого себя: ценность и пределы самопознания: изученная жизнь — это курс, предлагаемый Coursera и созданный в результате партнерства Эдинбургского университета и проекта Humility & Conviction and Public Life Project , исследовательского проекта, базирующегося в Университете Коннектикут .