Улегирия

Улегирия — это диагноз , используемый для описания определенного типа коркового рубцевания в глубоких областях борозды , которое приводит к деформации извилин . Улегирия отличается характерными «грибовидными» извилинами, при которых рубцевание вызывает сморщивание и атрофию в глубоких областях борозд, в то время как поверхностные извилины сохраняются. [1] Данное состояние чаще всего обусловлено гипоксически-ишемическим поражением головного мозга в перинатальном периоде . [2] Последствия улегирии могут различаться по степени тяжести, хотя чаще всего она связана с церебральным параличом , умственной отсталостью и эпилепсией . Н. К. Бреслер был первым, кто увидел улегирию в 1899 году и описал эту аномальную морфологию мозга как «грибовидные извилины». [1] Хотя улегирия была впервые выявлена в 1899 году, до сих пор имеется ограниченная информация об этом состоянии.

Анатомия

[ редактировать ]

Физические особенности улегирии состоят из небольших радиальных рубцов, занимающих кортикальные борозды . [3] В целом физическая структура пораженных участков головного мозга описывается как «грибовидная» форма, при которой извилины необычайно велики, а борозды становятся шире в глубине коры. Н. К. Бреслер, первый человек, наблюдавший в 1899 году мозг с улегирией, придумал термин «грибовидные извилины». Он также назвал это заболевание, взяв за основу латинский корень ule , что означает шрам. [1] Эта грибовидная структура является результатом того, что нижние части пораженной улегирией области более склонны к ухудшению состояния, в то время как верхние извилины обычно сохраняются. [4] Однако в результате улегирии вся пораженная область сморщивается и приобретает коричневую окраску. Кроме того, между нейронами, пораженными улегирией, могут существовать «островки» нейронов, которые относительно не поражены. [5] Улегирия может развиваться двусторонне или односторонне, хотя первая диагностируется чаще. [6]

Улегирия может поражать многие части головного мозга, включая кору головного мозга , парасагиттальные области и задние области мозга, такие как теменные и затылочные доли . [1] Эти области расположены либо вблизи областей, богатых артериями, либо вблизи крупной мозговой артерии . [5] Например, особенно у новорожденных детей, участки, пораженные улегирией, обнаруживаются вблизи задней мозговой артерии или рядом с богатой артериями областью между средними и задними областями мозга, часто называемыми водораздельными областями. [1] [4] [7]

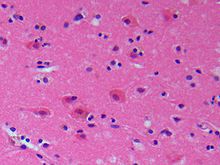

Нейроны, пораженные улегирией, проявляют свойства, отличающиеся от нормально функционирующих нейронов. Например, нейроны, пораженные улегирией, испытывают глиоз , при котором глиальные клетки , особенно астроциты , накапливаются рядом и вокруг нейронов. Нейроны, пораженные улегирией, также демонстрируют снижение содержания белого вещества , проявляя признаки склероза , который характеризуется ухудшением состояния миелина в нейронах. Однако в участках серого вещества присутствуют крупные плотные агрегаты миелина. [4] В нейронах, пораженных улегирией, также наблюдаются метаболические нарушения, которые могут быть связаны с заболеванием фенилкетонурией и нарушениями цикла мочевины . [8] Считается, что гипогликемия и гипоксия также сопровождают симптомы нейронов, пораженных улегирией. [2] [9]

Причины

[ редактировать ]

Улегирия развивается в результате травмы головного мозга, называемой церебральной ишемией , во время рождения ребенка. Часто гипоксически-ишемические поражения головного мозга плода возникают в результате осложнений беременности, таких как отслойка плаценты, повреждение пуповины или сердечно-сосудистый стресс из-за тяжелых родов. [10] Недостаток кислорода в головном мозге способствует образованию очагов поражения обычно вблизи трех основных мозговых артерий , расположенных вблизи теменной и затылочной долей головного мозга . [4] К причинам перинатальных повреждений головного мозга относятся:

- 1. ишемия головного мозга

- 2. кровоизлияние в мозг

- 3. восходящие внутриутробные инфекции . [11]

Некоторые факторы риска перинатальных травм головного мозга включают: низкий вес при рождении, преждевременные роды , плохую перинатальную кардиореспираторную подготовку и искусственную вентиляцию легких . [12]

Церебральная ишемия

[ редактировать ]Церебральная ишемия возникает, когда мозг не получает достаточного количества кислорода для продолжения нормальных функций. Когда это происходит, организм ставит восстановление притока насыщенной кислородом крови к органам жизнеобеспечения приоритетной задачей. Мозг изменяет диаметр основных кровеносных сосудов, чтобы перераспределить кровь к ключевым органам, таким как мозг, сердце и надпочечники . Если активация симпатической нервной системы не приводит к улучшению, уровень кислорода будет продолжать падать, что приведет к нарушению метаболизма , других клеточных процессов и общего функционирования.

Другим серьезным результатом неэффективного кровотока является то, что клетки не получают достаточного количества глюкозы . Непосредственным эффектом низкого внутриклеточного уровня глюкозы является снижение выработки АТФ в клетке. Это эффективно инактивирует насос Na-K , что приводит к поглощению ионов кальция клеткой. Продолжающийся приток кальция служит для конститутивной активации нижестоящих эффекторов, включая липазы , протеазы и эндонуклеазы , действие которых в конечном итоге разрушает клеточный скелет . [11] Внутриклеточная концентрация кальция дополнительно увеличивается из-за открытия глутаматом регулируемых ионных каналов, . Ишемия вызывает аноксическую клеток деполяризацию , и именно это увеличение мембранного потенциала в пресинаптических клетках запускает высвобождение глутамата , возбуждающего нейромедиатора. [13]

Депривация глюкозы в мозге в течение любого периода времени может иметь серьезные последствия, а количество времени, которое мозг проводит в этих бескислородных условиях, напрямую связано с накоплением необратимого повреждения путей биосинтеза белка. Синтез белка во всем организме сильно тормозится и практически останавливается, пока мозг страдает от острого кислородного голодания . [13] Как только кислород снова насыщает ткани в достаточной степени, биосинтез белка возвращается к норме в неуязвимых областях, но остается на уровне ниже нормального в других областях. Недостаточный синтез белка в головном мозге особенно беспокоит мозг плода, учитывая темпы роста и развития, которые обычно происходят. Области, особенно уязвимые для повреждающего воздействия эпизодов гипоксии, включают: верхний ствол мозга , мозжечок , белое вещество и подкорковые структуры, снабжаемые ветвями глубоких и поверхностных проникающих кровеносных сосудов. [10] Уязвимые области, где синтез белка прерывается, обычно указывают на надвигающуюся гибель клеток в нейронах . Когда уровень кислорода восстанавливается, радикалы кислорода , оксид азота и дисбаланс нейротрансмиттеров вызывают дальнейшее повреждение и приводят к гибели клеток в результате апоптоза . Гибель нейронов ответственна за глиоз и приводит к появлению грибовидных участков, что характерно для улегирии. [13]

Кровоизлияние в мозг

[ редактировать ]Кровоизлияние в мозг является результатом разрыва незрелых кровеносных сосудов в результате поражения головного мозга . Зародышевый матрикс — это часть мозга, которая обычно исчезает по мере развития мозга плода, но во время этого процесса изменения объема сосудов нередко приводят к их разрыву. Согласно недавним микроскопическим исследованиям, наиболее частым местом кровоизлияния в мозг является место, где медуллярные вены впадают в терминальную вену в субэпендимальной области . Было высказано предположение, что, поскольку у недоношенных детей не полностью развита симпатическая нервная система, они не могут так хорошо реагировать на низкий уровень насыщения кислородом, вызванный кровоизлиянием в мозг. [11] Хотя дети, рожденные в срок, все еще восприимчивы к этому, они, вероятно, будут лучше реагировать и, таким образом, иметь лучшие результаты в ответ на события с низким содержанием кислорода.

Восходящие внутриутробные инфекции.

[ редактировать ]Недавние исследования обнаружили связь между внутриутробными инфекциями и воспалением у матери и повышенной вероятностью перинатального повреждения головного мозга у плода. Это исследование показало, что внутриутробные инфекции у матери могут влиять на глиальные клетки и толл-подобные рецепторы (TLR), которые играют важную роль в сдерживании воспалительной реакции в мозге плода. [14] Когда глиальные клетки и TLR подвергаются негативному воздействию, они также не могут реагировать на развивающееся воспаление в мозге. Связь между восходящим внутриутробным инфицированием и перинатальным повреждением головного мозга является развивающейся исследовательской теорией, но более подробное объяснение этой связи пока не известно.

Признаки и симптомы

[ редактировать ]Улегирия обнаруживалась примерно у 1/3 больных с пороками кровообращения, обусловленными заболеванием кровообращения в перинатальном периоде . [15] Большинство клинических наблюдений за этим заболеванием указывают на умственную отсталость, церебральный паралич и судороги как на основные дефекты. [1] [6] [8] [10] [16] Однако сообщалось о более легких случаях, когда пациенты с улегирией развиваются относительно нормально. [1] [2] Основными двигательными нарушениями при улегирии, относимыми к детскому церебральному параличу, являются хореоатетоз , дистония и атаксия . [10] Предполагается, что улегирия приводит к эпилепсии , поскольку пороки развития коры препятствуют дифференцировке нейронов, глиальных клеток и синапсов . [15] Теменно - затылочная эпилепсии эпилепсия , которая часто является синонимом задней коры (ЗКЭ), [16] Это форма заболевания, наблюдаемая в большинстве случаев с улегирией. [2] Этот тип эпилепсии встречается очень редко, составляя около 5% всех сообщений об эпилепсии. Эта форма заболевания сопровождается симптомами, которые можно было бы ожидать при поражении теменных и затылочных долей: судорогами со зрительными галлюцинациями, зрительно-пространственной дисфункцией , покалыванием, онемением, болью и ощущением жжения. [17] Помимо улегирии, опухоли и кортикальная дисплазия . основными причинами ПКЭ являются [13] В большинстве случаев эпилепсия, наблюдаемая в сочетании с улегирией, классифицируется как медикаментозно резистентная, то есть не поддающаяся лечению. [7] Пациенты обычно проявляют симптомы эпилепсии в раннем возрасте. [1] Было показано, что тяжесть эпилепсии зависит от возраста начала, а также от количества корковых поражений; более раннее начало эпилепсии и большая степень поражения обычно означают более тяжелые приступы. [1] [7]

Похожие условия

[ редактировать ]

Улегирию часто путают с аналогичным искажением коры головного мозга, известным как полимикрогирия . [7] Полимикрогирия характеризуется чрезмерной складчатостью поверхностных извилин и утолщением коры головного мозга . [18] а не рубцевание бороздки, типичное для улегирии. Помимо морфологических различий, различен и период возникновения полмикрогирии и улегирии. эмбриона центральной нервной системы Полимикрогирия обычно формируется во время созревания . Улегирия приобретается на более позднем этапе развития, в перинатальном периоде , после того как миграция нейронов уже произошла . Также предполагается, что полимикрогира генетически связана, тогда как улегирия вызвана факторами окружающей среды, а именно недостатком кислорода. [1]

Полимикрогирия может привести к состояниям, сходным с улегирией, таким как умственная отсталость , церебральный паралич и эпилепсия . Было замечено, что пациенты с полимикрогирией невосприимчивы к хирургическому вмешательству при эпилепсии . Однако реакция больных улегирией на подобные операции до сих пор полностью не изучена, что делает различие этих двух заболеваний значимым. Методы нейровизуализации in vivo, а именно МРТ , сыграли важную роль в установлении этого различия. На МРТ-изображении улегирии выявляются грибовидные извилины, деформации белого вещества, локализация преимущественно в заднемозговой области. [1] Полимикрогирию обычно можно распознать по зубчатому виду на границе между серым и белым веществом. [18] Хотя эти различия были проведены у многих пациентов, все еще существуют некоторые трудности с определением четких границ между этими двумя схожими состояниями. [7]

Обнаружение

[ редактировать ]В первую очередь основным методом выявления улегирии является использование МРТ- скрининга эпилепсии. Обычно МРТ пораженной улегирией области выявляет группы поврежденных нейронов с наличием глиоза. Кроме того, непораженные извилины также присутствуют в особенно двусторонних водораздельных областях, что указывает на отсроченные последствия перинатального гипоксического повреждения. [4] Однако, помимо упомянутых выше признаков, существуют три основных критерия диагностики улегирии с помощью МРТ: [4]

- 1. Наличие плохо отграниченного очага поражения.

- 2. Атрофия и истончение коры головного мозга, приводящие к характерной «грибовидной» форме улегирии.

- 3. Наличие аномалий сигнала белого вещества в результате передачи сигналов FLAIR (восстановление инверсии, ослабленное жидкостью).

Еще одним признаком улегирии, видимым на МРТ, является наличие расширенного субарахноидального пространства , что указывает на атрофию коры головного мозга. Передача сигналов FLAIR может помочь визуализировать глубину теменно-затылочных бороздок, что также позволяет идентифицировать извилины, пораженные улегирией. [6] Хотя до сих пор существует путаница в дифференциации улегирии и полимикрогирии у пациентов, МРТ позволяет правильно идентифицировать их в большинстве случаев. Кроме того, большая часть текущих исследований улегирии сосредоточена на улучшении этой идентификации. Кроме того, с помощью МРТ можно диагностировать, является ли наличие улегирии односторонним или двусторонним. [1] Электроэнцефалография ( ЭЭГ ) также может использоваться для выявления улегирии, хотя МРТ по-прежнему предпочтительнее. В основном это делается для пациентов с эпилепсией, поскольку отклонения в записях ЭЭГ указывают на наличие улегирии в исследуемой области мозга. [7] Например, когда ЭЭГ-тесты у больных эпилепсией показывают отклонения в лобной и центрально-теменной областях, можно считать, что в этой области присутствует улегирия. [7]

Уход

[ редактировать ]В настоящее время не существует четко определенного лечения улегирии, главным образом из-за необратимого ишемического повреждения нейронов пораженной области. Однако состояния, связанные с улегирией, такие как эпилепсия и церебральный паралич , можно лечить с помощью соответствующего лечения. Например, судороги, вызванные эпилепсией, из-за наличия улегирии в затылочной доле можно контролировать с помощью противоэпилептических препаратов. , у некоторых пациентов [1] У других пациентов, например тех, кто страдает улегирией задней коры , лекарства неэффективны и требуется хирургическое вмешательство в области, вызывающей эпилепсию. [1] [16] Эти методы лечения лечат только заболевания, но не влияют на состояние самой улегирии.

Ссылки

[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н Гиль-Нагель, А; Гарсиа Моралес, я; Хименес Уэте, А; Альварес Линера, Дж; Дель Баррио, А; Руис Оканья, центровой; Муньос, генеральный директор (2005). «Затылочная эпилепсия, вторичная по отношению к улегирии». Журнал неврологии . 252 (10): 1178–1185. дои : 10.1007/s00415-005-0829-5 . PMID 15806340 . S2CID 28080071 .

- ^ Jump up to: а б с д Монтассир, Х; Маэгаки, Ю; Оно, К; Огура, К. (2010). «Долгосрочный прогноз симптоматической затылочной эпилепсии, вторичной по отношению к неонатальной гипогликемии». Исследования эпилепсии . 88 (2–3): 93–99. doi : 10.1016/j.eplepsyres.2009.10.001 . ПМИД 19914803 . S2CID 20982129 .

- ^ Христос, Пантелиадис (2004). Церебральный паралич: принципы и лечение . Нью-Йорк: Тиме. п. 53. ИСБН 978-3131400215 .

- ^ Jump up to: а б с д и ж Сингх, П; Кавита, С; Парамбир, С; Муниш, Г. «Улегирия-Грибной Гири». Дж. К. Наука . 13 (1).

- ^ Jump up to: а б Морис, Дж; Наркевич, О; Вишневский, Х (1993). «Потеря нейронов в Клауструме человека после улегирии» . Исследования мозга . 616 (1–2): 176–180. дои : 10.1016/0006-8993(93)90207-4 . ПМИД 8358611 . S2CID 27261722 .

- ^ Jump up to: а б с Урбах, Х (2005). «Визуализация эпилепсии». Европейская радиология . 15 (3): 494–500. дои : 10.1007/s00330-004-2629-1 . ПМИД 15678321 . S2CID 5622991 .

- ^ Jump up to: а б с д и ж г Виллани, Ф; д'Инсерти, Л; Граната, Т; Батталья, Г; Виталий, П; Кьяппарини, Л; Аванзини, Дж. (2003). «Эпилептические и визуализирующие данные при перинатальной гипоксически-ишемической энцефалопатии с улегирией». Эпилепсия Рез . 55 (3): 235–43. дои : 10.1016/S0920-1211(03)00121-9 . ПМИД 12972177 . S2CID 41128348 .

- ^ Jump up to: а б Ким, Х.-И.; Ли, М.-К.; Ли, Дж.-С.; Ким, Х.-С.; Ким, М.-К.; Ву, Ю.-Дж.; Ким, Ж.-Х.; Юнг, С; Пальмини, А; Ким, Сын Ю. (2006). «Двусторонняя перисильвиева улегирия: клинико-патологическое исследование пациентов с псевдобульбарным параличом и эпилепсией» . Невропатология . 26 (3): 236–242. дои : 10.1111/j.1440-1789.2006.00659.x . ПМИД 16771181 . S2CID 41661153 .

- ^ Армстронг, Дауна (2007). Детская невропатология: текстовый атлас . Нью-Йорк: Спрингер. п. 92 126. ISBN 978-4431702467 .

- ^ Jump up to: а б с д Никас, я; Дерментзоглу, В; Теофанопулу, М; Теодоропулос, В. (2008). «Парасагиттальные поражения и улегирия при гипоксически-ишемической энцефалопатии: данные нейровизуализации и обзор патогенеза». Журнал детской неврологии . 23 (1): 51–58. дои : 10.1177/0883073807308694 . ПМИД 18160553 . S2CID 11346668 .

- ^ Jump up to: а б с Гарнье, Дж; Гарнье, Ив; Мидделанис, Йоханнес; Бергер, Ричард (2003). «Перинатальное повреждение головного мозга - от патофизиологии к профилактике». Европейский журнал акушерства, гинекологии и репродуктивной биологии . 110 : S70–S79. дои : 10.1016/S0301-2115(03)00175-1 . ПМИД 12965093 .

- ^ С любовью, С (2004). «Острые геморрагические и гипоксически-ишемические поражения головного мозга у новорожденных». Текущая диагностическая патология . 10 (2): 106–115. дои : 10.1016/j.cdip.2004.01.003 .

- ^ Jump up to: а б с д Бергер, Ричард; Гарнье, Ив (2005). «Перинатальная черепно-мозговая травма». Журнал перинатальной медицины . 28 (4): 261–285. дои : 10.1515/JPM.2000.034 . ПМИД 11031697 . S2CID 17726402 .

- ^ Юань, Тянь Мин; Сунь, Йи; Чжан, Цань-Ян; Ю, Хуэй-Мин (2010). «Внутриутробная инфекция/воспаление и перинатальное повреждение головного мозга: роль глиальных клеток и передача сигналов толл-подобных рецепторов». Журнал нейроиммунологии . 229 (1–2): 16–25. дои : 10.1016/j.jneuroim.2010.08.008 . ПМИД 20826013 . S2CID 37038841 .

- ^ Jump up to: а б Менкес, Дж. Х.; Сарнат, HB; Мария, Б.Л. (2006). Детская неврология . Филадельфия: Липпинкотт. стр. 381–383. ISBN 978-0781751049 .

- ^ Jump up to: а б с Усуи, Н.; Михара, Т; Баба, К; Мацуда, К; Тоттори, Т; Умеока, С; Накамура, Ф; Терада, К; Усуи, К; Иноуэ, Юши (2008). «Эпилепсия задней коры головного мозга, вторичная по отношению к улегирии: это синдром, излечимый хирургическим путем?» . Эпилепсия . 49 (12): 1998–2007. дои : 10.1111/j.1528-1167.2008.01697.x . ПМИД 18557774 . S2CID 25979880 .

- ^ де Тизи, Джейн; Белл, Гейл С; Пикок, Джанет Л; МакЭвой, Эндрю В.; Харкнесс, Уильям Ф.Дж.; Сандер, Хосемир В; Дункан, Джон С. (2011). «Долгосрочные результаты хирургического лечения эпилепсии у взрослых, закономерности ремиссии приступов и рецидивов: когортное исследование» . Ланцет . 378 (9800): 1388–1395. дои : 10.1016/S0140-6736(11)60890-8 . ПМИД 22000136 . S2CID 498402 .

- ^ Jump up to: а б Чанг, Б; Уолш, Калифорния; Апсида, К; Боделл, А; Пагон, РА; Адам, ТД; Берд, ЧР; Долан, К; Фонг, член парламента; Стивенс, К. (1993). «Обзор полимикрогирии». Джин Обзоры . ПМИД 20301504 .