Теория двойного процесса (моральная психология)

Теория двойного процесса в моральной психологии — это влиятельная теория человеческого морального суждения , которая утверждает, что люди обладают двумя различными когнитивными подсистемами, которые конкурируют в процессах морального рассуждения : одна быстрая, интуитивная и эмоционально управляемая , другая медленная, требующая сознательного обдумывания и более высокого уровня. когнитивная нагрузка . Первоначально предложенный Джошуа Грином вместе с Брайаном Соммервиллем, Ли Нистром, Джоном Дарли , Джонатаном Дэвидом Коэном и другими, [1] [2] [3] эту теорию можно рассматривать как специфичный для предметной области пример более общих подходов к двойному процессу в психологии , таких как различие «система 1» и «система 2» Дэниела Канемана, популяризированное в его книге « Думай, быстро и медленно » . Грин часто подчеркивал нормативные последствия теории: [4] [5] [6] что положило начало обширным дебатам по этике . [7] [8] [9] [10]

Теория двойного процесса оказала значительное влияние на исследования в области моральной психологии . Оригинальное исследование фМРТ [1] Предложение концепции двойного процесса было процитировано более чем в 2000 научных статьях, что вызвало широкое использование подобной методологии, а также критику.

Основные обязательства

[ редактировать ]Теория двойного процесса морального суждения утверждает, что моральные решения являются продуктом одного из двух различных психических процессов.

- Автоматически -эмоциональный процесс протекает быстро и бессознательно, что уступает место интуитивному поведению и суждениям. Факторы, влияющие на моральные суждения этого типа, могут быть сознательно недоступными. [11]

- Сознательно контролируемый процесс предполагает медленное и обдуманное рассуждение. Моральные суждения этого типа в меньшей степени подвержены влиянию непосредственных эмоциональных особенностей принятия решений. Вместо этого они могут опираться на общие знания и абстрактные моральные концепции в сочетании с более контролируемым анализом особенностей ситуации.

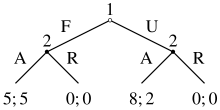

После нейробиологических экспериментов, в которых испытуемые сталкивались с этическими дилеммами, следуя логике Филиппы Фут знаменитого случая с троллейбусом (см. рисунок 1), Джошуа Грин утверждает, что эти два процесса могут быть связаны с двумя классами этических теорий соответственно. [6]

Он называет это « проблемой центрального напряжения»: моральные суждения, которые можно охарактеризовать как деонтологические, преимущественно поддерживаются автоматически-эмоциональными процессами и интуицией. С другой стороны, характерно утилитарные суждения, похоже, подкрепляются сознательными контролируемыми процессами и совещательными рассуждениями. [6]

Аналогия с камерой

[ редактировать ]В качестве иллюстрации своей теории двойного процесса морального рассуждения Грин сравнивает двойной процесс в человеческом мозге с цифровой зеркальной камерой, которая работает в двух взаимодополняющих друг друга режимах: автоматическом и ручном. [6] Фотограф может либо использовать автоматическую настройку «наведи и снимай», которая является быстрой и высокоэффективной, либо регулировать и уточнять настройки в ручном режиме, что дает фотографу большую гибкость.

Двойное моральное рассуждение является эффективным ответом на аналогичный компромисс между эффективностью и гибкостью . Мы часто полагаемся на наши «автоматические настройки» и позволяем интуиции управлять нашим поведением и суждениями. В «ручном режиме» суждения основываются как на общих знаниях о том, «как устроен мир», так и на явном понимании особых особенностей ситуации. Работа этой системы «ручного режима» требует усилий и сознательного обдумывания. [6]

Грин признает, что его аналогия имеет ограниченную силу. Хотя фотограф может переключаться между автоматическим и ручным режимом, автоматически-интуитивные процессы человеческого рассуждения всегда активны: сознательные размышления должны «преодолеть» нашу интуицию. Вдобавок к этому, автоматические настройки нашего мозга не обязательно «запрограммированы», но могут быть изменены посредством (культурного) обучения. [6]

Взаимодействие между системами

[ редактировать ]Нет согласия относительно того, взаимодействуют ли эти два процесса друг с другом и если да, то каким образом. [12] [13] [14] [15] Неясно, например, слепо ли деонтологи-респонденты полагаются на интуитивно заданную реакцию, не задумываясь о утилитарных соображениях, или же они признают альтернативную утилитарную реакцию, но, поразмыслив, решают против нее. Эти альтернативные интерпретации указывают на разные модели взаимодействия: серийную модель (или модель «интервенционизма по умолчанию») и параллельную модель. [16]

Серийные модели предполагают, что изначально внимание уделяется исключительно интуитивной системе вынесения суждений, но за этой обработкой по умолчанию может последовать совещательная обработка на более позднем этапе. Модель Грина и др. обычно относят к этой категории. [14] [15] Напротив, в параллельной модели предполагается, что оба процесса с самого начала задействованы одновременно. [16]

Модели первой категории подтверждают точку зрения, что люди, стремясь минимизировать когнитивные усилия, предпочтут воздерживаться от более требовательной совещательной системы, где это возможно. Только утилитарные респонденты согласятся на это. Это также означает, что лица, отвечающие за деонтологическую реакцию, не будут испытывать никакого конфликта из-за «утилитарного притяжения» дилеммы: они вообще не участвовали в обработке, которая порождает эти соображения. Напротив, в параллельной модели и утилитарные , и деонтологические ответчики будут задействовать обе системы обработки. Специалисты по деонтологическому реагированию осознают , что сталкиваются с противоречивыми реакциями, но они не участвуют в совещательной обработке в достаточной степени, чтобы иметь возможность преодолеть интуитивную (деонтологическую) реакцию. [16]

В рамках общих исследований двойного процесса некоторые ученые утверждают, что последовательные и параллельные модели не могут отразить истинную природу взаимодействия между системами двойного процесса. [17] [18] Они утверждают, что некоторые операции, о которых обычно говорят, что они относятся к совещательной системе, на самом деле могут также управляться интуитивной системой. [19] и нам нужно подумать о гибридных моделях в свете этих данных. [15] Гибридные модели поддержали бы идею «утилитарной интуиции» — утилитарной реакции, управляемой автоматической, «управляемой эмоциями» когнитивной системой. [15]

Научные доказательства

[ редактировать ]Нейровизуализация

[ редактировать ]

Грин использует фМРТ для оценки активности мозга и реакций людей, сталкивающихся с различными вариантами знаменитой проблемы «Троллейбуса этической ».

Есть 2 версии проблемы с троллейбусом. Это дилемма водителя троллейбуса и дилемма пешеходного моста, представленная следующим образом.

Случай с переключателем «Вы находитесь за рулем сбежавшего троллейбуса, быстро приближающегося к развилке путей. На путях, идущих влево, стоит группа из пяти железнодорожников. На путях, идущих вправо, стоит одинокий железнодорожный рабочий. Если вы ничего не предпримете, троллейбус поедет влево, в результате чего погибнут пять рабочих. Единственный способ избежать гибели этих рабочих — нажать переключатель на приборной панели, который заставит троллейбус двинуться вправо, что приведет к гибели одного рабочего. Уместно ли вам нажать на выключатель, чтобы избежать гибели пятерых рабочих? [9] (Большинство людей считают, что в этом случае уместно нажать на переключатель.)

Дело о пешеходном мосту: «Сбежавший троллейбус движется по путям к пяти рабочим, которые погибнут, если троллейбус продолжит двигаться своим нынешним курсом. Вы находитесь на пешеходном мосту над путями, между приближающимся троллейбусом и пятью рабочими. Рядом с вами на этом пешеходном мосту находится незнакомец, который оказался очень большим. Единственный способ спасти жизни пяти рабочих — столкнуть этого незнакомца с моста на рельсы внизу, где его большое тело остановит троллейбус. Если вы это сделаете, незнакомец умрет, но пятеро рабочих будут спасены. Уместно ли вам столкнуть незнакомца на рельсы, чтобы спасти пятерых рабочих? [9] (Большинство людей считают, что неуместно толкать незнакомца на рельсы.)

Грин [21] и его коллеги провели эксперименты с помощью фМРТ, чтобы выяснить, какие области мозга активируются у испытуемых при реагировании на «личные дилеммы», такие как дилемма пешеходного моста, и «безличные дилеммы», такие как дилемма переключателя. «Личные дилеммы» определялись как любые, удовлетворяющие трем условиям: а) можно разумно ожидать, что рассматриваемое действие приведет к телесным повреждениям, б) вред причинен конкретным лицам или членам определенной группы и в) вред не причинен. результат перенаправления ранее существовавшей угрозы на другую сторону. Все остальные дилеммы были классифицированы как «безличные». Было замечено, что при ответе на личные дилеммы испытуемые проявляли повышенную активность в областях мозга, связанных с эмоциями (медиальная префронтальная кора , задняя поясная кора / предклинье , задняя верхняя височная борозда / нижняя теменная долька и миндалевидное тело ), в то время как, когда они отвечали на безличные дилеммы, они демонстрировали повышенную активность в областях мозга, связанных с рабочая память ( дорсолатеральная префронтальная кора и теменная доля ). В недавней работе Грин заявил, что миндалевидное тело в первую очередь отвечает за эмоциональную реакцию, в то время как вентромедиальная префронтальная кора отвечает за сопоставление консеквенциалистской реакции с эмоциональной реакцией. Таким образом, в выработке моральных суждений в первую очередь участвуют три отдела мозга. [20] Это уступает место тому, что Грин [6] называет принцип центрального напряжения : «Характерно деонтологические суждения преимущественно поддерживаются автоматическими эмоциональными реакциями, в то время как характерно консеквенциалистские суждения преимущественно поддерживаются сознательными рассуждениями и родственными процессами когнитивного контроля».

Грин указывает на большое количество данных когнитивной науки, предполагающих, что склонность к деонтологическим или консеквенциалистским суждениям зависит от того, были ли в процессе принятия суждений задействованы эмоционально-интуитивные реакции или более расчетливые. [6] Например, поощрение обсуждения или устранение нехватки времени приводит к усилению консеквенциалистской реакции. Нахождение под когнитивной нагрузкой при вынесении моральных суждений снижает консеквенциалистские реакции. [22] Напротив, решение сложной математической задачи перед вынесением морального суждения (чтобы заставить участников более скептически относиться к своей интуиции) увеличивает количество консеквенциалистских ответов. Когда испытуемых просили объяснить или оправдать свои ответы, они преимущественно выбирали консеквенциалистские принципы – даже для объяснения характерных деонтологических ответов. Дальнейшие данные показывают, что консеквенциалистские ответы на дилеммы, подобные проблемам с троллейбусом, связаны с дефицитом эмоционального осознания у людей с алекситимией или психопатическими тенденциями. [22] С другой стороны, субъекты, настроенные на более эмоциональную или чуткую реакцию, дают более характерные деонтологические ответы.

Кроме того, результаты Грина показывают, что некоторые области мозга, такие как медиальная префронтальная кора, задняя поясная извилина/предклинье, задняя верхняя височная борозда/нижняя теменная доля и миндалевидное тело, связаны с эмоциональными процессами. У испытуемых наблюдалась повышенная активность в этих областях мозга, когда им оказывались ситуации, связанные с применением личной силы (например, случай с «пешеходным мостом»). Дорсолатеральная префронтальная кора и теменная доля являются «когнитивными» областями мозга; испытуемые проявляют повышенную активность в этих двух регионах, когда сталкиваются с безличными моральными дилеммами. [6]

Аргументы в пользу теории двойного процесса, основанные на данных нейровизуализации, подвергались критике за их уверенность в обратном выводе . [23] [24]

Поражения головного мозга

[ редактировать ]Нейропсихологические данные исследований повреждений, сосредоточенных на пациентах с повреждением вентромедиальной префронтальной коры, также указывают на возможную диссоциацию между эмоциональными и рациональными процессами принятия решений. Повреждение этой области обычно связано с антисоциальными чертами личности и нарушениями принятия моральных решений. [25] Пациенты с этими поражениями, как правило, чаще склоняются к «утилитарному» пути решения проблем с троллейбусом. [26] Грин и др. утверждают, что это показывает, что когда эмоциональная информация удаляется из-за контекста или повреждается области мозга, необходимые для передачи такой информации, процесс, связанный с рациональным, контролируемым рассуждением, доминирует в принятии решений. [27]

Популярный медицинский случай, изученный, в частности, нейробиологом Антонио Дамасио . [28] Это был американский железнодорожник Финеас Гейдж . 13 сентября 1848 года, работая на железнодорожных путях в Вермонте , он попал в аварию: «железный стержень, которым загоняли взрывчатый порох в щеку Гейджа, прошел через переднюю часть его мозга и вышел через макушку его головы». [29] Удивительно, но не только Гейдж выжил, но и вернулся к нормальной жизни менее чем за два месяца. [28] Хотя его физические возможности и были восстановлены, однако его личность и характер радикально изменились. Он стал вульгарным и антиобщественным: «Там, где раньше он был ответственным и выдержанным, теперь он был импульсивным, капризным и ненадежным». [29] Дамасио написал: «Гейдж больше не был Гейджем». [28] Более того, изменились и его моральные интуиции. Дальнейшие исследования методами нейровизуализации показали корреляцию между такими «моральными» и характерными трансформациями и повреждениями вентромедиальной префронтальной коры. [30]

В своей книге «Ошибка Декарта» , комментируя случай Финеаса Гейджа, Дамасио сказал, что после аварии железнодорожник смог «Знать, но не чувствовать». [28] Как объяснил Дэвид Эдмондс , Джошуа Грин считал, что это могло бы объяснить разницу в моральных интуициях в разных вариантах проблемы с троллейбусом: «Мы считаем , что не следует толкать толстяка. Но мы думаем, что лучше спасти пятерых, чем одного» . жизнь, а чувство и мысль различны». [29]

Время реакции

[ редактировать ]Еще одно важное доказательство, подтверждающее теорию двойного процесса, — это данные о времени реакции, связанные с экспериментами с моральными дилеммами. У испытуемых, выбравших «утилитарный» путь в моральных дилеммах, наблюдалось увеличение времени реакции при высокой когнитивной нагрузке в «личных» дилеммах, в то время как у тех, кто выбирал «деонтологический» путь, это не повлияло. [31] Когнитивная нагрузка в целом также увеличивает вероятность «деонтологических» суждений. [32] Эти лабораторные результаты дополняются работой, в которой изучаются процессы принятия решений реальными альтруистами в ситуациях жизни и смерти. [33] Эти герои описывали свои действия как быстрые, интуитивные и практически никогда не столь тщательно продуманные.

Эволюционное обоснование

[ редактировать ]Теории двойного процесса часто дают эволюционное обоснование (в этом базовом смысле теория является примером эволюционной психологии ).

В додарвиновском мышлении , таком как » Юма « Трактат о человеческой природе , мы находим предположения о происхождении морали как происходящей из природных явлений, общих для всех людей. Например, он упоминает «общую или естественную причину наших страстей» и возникновение любви к другим, представленной через самопожертвование ради общего блага группы. Работу Юма иногда называют источником вдохновения для современных теорий двойного процесса. [8]

Дарвина Эволюционная теория лучше описывает процесс происхождения этих моральных норм из эволюционных процессов и естественного отбора. [8] Например, избирательное давление благоприятствует самопожертвованию ради блага группы и наказывает тех, кто этого не делает. Это дает лучшее объяснение соотношения затрат и выгод для возникновения любви к другим, как первоначально упоминалось Юмом .

Еще одним примером эволюционно возникшей нормы является справедливость , которая рождается из способности выявлять тех, кто обманывает. Питер Сингер объясняет справедливость с эволюционной точки зрения, заявляя, что инстинкт взаимности повышает приспособленность к выживанию, поэтому тех, кто не отвечал взаимностью, считали обманщиками и изгнанниками из группы. [8]

Питер Сингер согласен с Грином в том, что консеквенциалистские суждения должны отдаваться предпочтение перед деонтологическими суждениями. По его мнению, моральный конструктивизм ищет разумные основания, тогда как деонтологические суждения опираются на поспешные и эмоциональные реакции. [8] [ не удалось пройти проверку ] Сингер утверждает, что наши самые непосредственные моральные интуиции должны быть подвергнуты сомнению. Нормативная этика не должна оцениваться по тому, насколько она соответствует этим моральным интуициям. Он приводит пример брата и сестры, которые тайно решили заняться сексом друг с другом, используя противозачаточные средства . Наша первая интуитивная реакция — твердое осуждение инцеста как морально неправильного. Однако консеквенциалистское суждение приводит к другому выводу. Поскольку брат и сестра никому ничего не сказали и использовали противозачаточные средства, никаких вредных последствий инцест не имел. Таким образом, в этом случае инцест не обязательно является чем-то неправильным. [8]

Сингер полагается на эволюционные теории, чтобы обосновать свое утверждение. На протяжении большей части нашей эволюционной истории люди жили небольшими группами, где насилие было повсеместным. Деонтологические суждения, связанные с эмоциональными и интуитивными реакциями, были выработаны людьми, когда они сталкивались с личным и тесным взаимодействием с другими. В прошлом столетии наши социальные организации изменились, и поэтому такого рода взаимодействия стали менее частыми. Поэтому Сингер утверждает, что нам следует полагаться на более сложные консеквенциалистские суждения, которые лучше подходят для нашего времени, чем на деонтологические суждения, которые были полезны для более элементарных взаимодействий. [8]

Научная критика

[ редактировать ]

В адрес теории двойного процесса было высказано несколько научных критических замечаний. Один утверждает, что двойная эмоционально-рациональная модель игнорирует мотивационный аспект принятия решений в социальных контекстах человека. [34] [35] Более конкретный пример этой критики сосредоточен на данных о повреждении вентромедиальной префронтальной коры. Хотя пациенты с этим повреждением демонстрируют характерное «хладнокровное» поведение в задаче о троллейбусе, они демонстрируют большую вероятность одобрения эмоционально насыщенного выбора в игре «Ультиматум» . [36] Утверждается, что моральные решения лучше понимать как интеграцию эмоциональной, рациональной и мотивационной информации, последняя из которых, как было показано, задействует области мозга в лимбической системе и стволе мозга . [37]

Методологические опасения

[ редактировать ]Другая критика сосредоточена на методологии использования моральных дилемм, таких как проблема с троллейбусом. Эта критика отмечает отсутствие аффективного реализма в надуманных моральных дилеммах и их склонность использовать действия незнакомцев, чтобы предложить взгляд на человеческие моральные чувства. Пол Блум , в частности, утверждал, что множество отношений к участвующим агентам важно для оценки моральной позиции человека, а также для оценки мотивов, которые могут влиять на эти решения. [38] Кахане и Шакель тщательно изучают вопросы и дилеммы Грина и др. и утверждают, что методология, используемая в нейробиологических исследованиях интуиции, нуждается в улучшении. [39] Однако после того, как Кахане и его коллеги разработали набор моральных дилемм, специально предназначенных для фальсификации теории Грина, их моральные дилеммы вместо этого подтвердили ее. [6]

Беркер высказал три методологических опасения по поводу эмпирических выводов Грина. [9] Во-первых, это не тот случай, когда с когнитивными процессами связаны только деонтологические суждения. Фактически, одна область мозга, традиционно связанная с эмоциями – задняя поясная извилина – по-видимому, активируется для характерных консеквенциалистских суждений. Хотя неясно, насколько важную роль этот регион играет в моральных суждениях, можно утверждать, что все моральные суждения, похоже, включают в себя по крайней мере некоторую эмоциональную обработку. Это опровергло бы простейшую версию гипотезы двойного процесса. Грин ответил на этот аргумент, предположив, что эмоции, которые приводят к деонтологическим суждениям, «подобны тревоге», тогда как те, которые присутствуют во время консеквенциалистских суждений, «больше похожи на валюту». [40] Ответ, который Беркер считает не имеющим эмпирической поддержки. [9]

Второе методологическое беспокойство Беркера заключается в том, что Greene et al. представил данные о времени реакции на моральные дилеммы статистически неверным образом. Вместо того, чтобы рассчитывать среднюю разницу во времени ответа между «подходящими» и «неподходящими ответами» для каждой моральной дилеммы, Грин и др. рассчитали среднее время ответа для комбинированных «подходящих» и комбинированных «неуместных» ответов. Из-за такого способа расчета различия между вопросами значительно искажали результаты, отмечает Беркер, что некоторые вопросы включали «легкие» случаи, которые не следует классифицировать как дилеммы. Это связано с тем, как были оформлены эти дела, люди сочли один из вариантов явно неподходящим.

В-третьих, Беркер утверждает, что критерии Грина для классификации безличных и личных моральных дилемм не соответствуют различию деонтологических и консеквенциалистских моральных суждений. Это не тот случай, когда консеквенциалистские суждения возникают только в том случае, если дела связаны с безличными факторами. Беркнер особо выделяет «Дело Ленивой Сьюзен», где единственный способ спасти пять человек, сидящих на Ленивой Сьюзен, — это столкнуть ленивую Сьюзен с невинным прохожим, убив его. так что это служит контрпримером. Хотя этот мысленный эксперимент предполагает причинение личного вреда, философ Фрэнсис Камм приходит к интуитивному консеквенциалистскому суждению, полагая, что допустимо убить одного, чтобы спасти пятерых.

Несмотря на вышесказанное, более поздняя критика была учтена Грином .

Более поздние методологические проблемы возникают из-за новых данных, свидетельствующих о том, что деонтологические наклонности не обязательно более эмоциональны или менее рациональны, чем утилитарные наклонности. Например, когнитивная рефлексия предсказывает как утилитарные, так и деонтологические склонности, [41] но только путем отделения этих моральных склонностей от более продвинутого протокола, который не использовался в ранних теоретических исследованиях двойного процесса. [42] Кроме того, есть свидетельства того, что утилитарные решения связаны с большим эмоциональным сожалением, чем деонтологические решения. [43] Подобные доказательства усложняют заявления теоретиков двойного процесса о том, что утилитарное мышление более рационально или что деонтологическое мышление более эмоционально.

Провал гипотезы необоротности

[ редактировать ]Гусман, Барбато, Шныцер и Космидес указали, что моральные дилеммы были повторяющейся адаптивной проблемой для древних людей, чья социальная жизнь создавала множество обязанностей перед другими (братьями и сестрами, родителями и потомками, партнерами по сотрудничеству, союзниками по коалиции и т. д.). Промежуточные решения, которые находят баланс между конфликтующими моральными ценностями, часто лучше способствуют приспособленности, чем пренебрежение одной ценностью для полного удовлетворения других. Естественный отбор благоприятствовал бы способности выносить промежуточные или «компромиссные» суждения. [44]

Однако модель двойного процесса исключает возможность моральных компромиссов. По мнению Грина и его коллег, люди воспринимают проблему пешеходного моста как дилемму, потому что «два [диссоциируемых психологических] процесса дают разные ответы на один и тот же вопрос». [45] С одной стороны, Система 2 выдаёт утилитарное суждение: «толкни прохожего». С другой стороны, Система 1 активирует эмоцию «тревожного звонка»: «не причиняй вреда наблюдателю». Грин и его коллеги утверждают, что запрет на причинение вреда «не подлежит обсуждению»: его нельзя сравнивать с другими ценностями, включая утилитарные соображения. [5] [45] Они утверждают, что «[не]разрешимые дилеммы возникают, когда психологические системы производят результаты, которые… не подлежат обсуждению, поскольку их результаты обрабатываются как абсолютные требования, а не как взаимозаменяемые предпочтения». [45] Модель двойного процесса предсказывает, что тонкие изменения в контексте заставят людей переключаться между крайними суждениями: деонтическим и утилитарным. Моральные компромиссы будут нечастыми «ошибками дрожащей руки». [44]

Проблемы с тележкой нельзя использовать для проверки необоротности, поскольку они требуют крайних реакций (например, толкать или не толкать). [44] Итак, чтобы проверить предсказание, Гусман и его коллеги разработали моральную дилемму жертвования, допускающую компромиссные суждения, в форме «пожертвовать x людей, чтобы спасти y », где N > 1 человек спасается за каждого принесенного в жертву. Их экспериментальные результаты показывают, что люди делают много компромиссных суждений, которые соответствуют аксиомам рационального выбора. Эти результаты противоречат модели двойного процесса, которая утверждает, что только деонтические суждения являются продуктом моральной рациональности. Результаты указывают на существование системы морального компромисса, которая взвешивает конкурирующие моральные соображения и находит наиболее правильное решение, которое может быть компромиссным суждением.

Предполагаемые этические последствия

[ редактировать ]Грин связывает эти два процесса с двумя существующими классами этических теорий в философии морали. [5] Он утверждает, что существующее противоречие между деонтологическими теориями этики, ориентированными на «правильные действия», и утилитарными теориями , ориентированными на «наилучшие результаты», можно объяснить двойственной организацией человеческого разума. Этические решения, подпадающие под категорию «правильных действий», соответствуют автоматически-эмоциональной (система 1) обработке, тогда как «лучшие результаты» соответствуют сознательно-контролируемому рассуждению (система 2).

Одной из иллюстраций этого напряжения являются интуитивные представления о чемоданах с тележками , которые различаются по измерениям личной силы. [6] Когда людей спрашивают, правильно или неправильно было бы щелкнуть выключателем, чтобы отвлечь троллейбус от убийства пяти человек, их интуиция обычно подсказывает, что щелчок выключателя является морально правильным выбором. Однако когда людям предлагается тот же сценарий, но вместо того, чтобы щелкнуть выключателем, испытуемых спрашивают, толкнут ли они толстяка на рельсы, чтобы остановить троллейбус, интуиция обычно подсказывает, что толкать толстяка неправильно. выбор. Учитывая, что оба действия приводят к спасению пяти человек, почему одно считается правильным, а другое – нет? По мнению Грина, нет никакого морального оправдания этой разнице в интуиции между «выключателем» и корпусом троллейбуса «толстяка». Вместо этого к такому различию приводит тот морально нерелевантный факт, что случай «толстяка» предполагает использование личной силы (что приводит большинство людей к выводу, что толкать толстяка — неправильное действие), тогда как случай «переключения» не делает этого. 't (таким образом, большинство людей приходят к выводу, что нажатие выключателя - правильное действие).

Грин берет такие наблюдения за отправную точку, чтобы доказать, что суждения, вырабатываемые автоматически-эмоциональными процессами, лишены нормативной силы по сравнению с суждениями, производимыми процессами, контролируемыми сознанием. Полагаться на автоматические, эмоциональные реакции при решении незнакомых моральных дилемм означало бы рассчитывать на « когнитивные чудеса» . [6] Впоследствии Грин предполагает, что это оправдывает консеквенциализм. Он отвергает деонтологию как моральную основу, поскольку считает, что деонтологические теории могут быть сведены к «апостериорному» рационализации произвольных эмоциональных реакций. [5]

«Прямой путь» Грина

[ редактировать ]Грин, во-первых, утверждает, что научные открытия могут помочь нам прийти к интересным нормативным выводам, не преодолевая при этом разрыв между «должен-должен» . Например, он считает нормативным заявлением «присяжные по смертной казни выносят правильные решения». Научные данные могли бы заставить нас пересмотреть это решение, если бы было обнаружено, что присяжные по смертной казни на самом деле чувствительны к расе, если мы примем бесспорную нормативную предпосылку о том, что присяжные по смертной казни не должны быть чувствительны к расе. [6]

Затем Грин заявляет, что доказательства теории двойного процесса могут дать нам повод подвергнуть сомнению суждения, основанные на моральной интуиции, в тех случаях, когда эти моральные интуиции могут быть основаны на морально нерелевантных факторах. Он приводит пример кровосмесительных братьев и сестер. Интуиция могла бы подсказать нам, что это морально неправильно, но Грин предполагает, что эта интуиция является результатом того, что инцест исторически был невыгоден с точки зрения эволюции. Однако если братья и сестры примут крайние меры предосторожности, такие как вазэктомия, чтобы избежать риска генетической мутации у своего потомства, причина моральной интуиции перестанет иметь значение. В таких случаях научные открытия дают нам повод игнорировать некоторые из наших моральных интуиций и, в свою очередь, пересматривать моральные суждения, основанные на этих интуициях. [6]

«Косвенный маршрут» Грина

[ редактировать ]Грин не утверждает, что моральные суждения, основанные на эмоциях, категорически плохи. Его позиция заключается в том, что разные «настройки» подходят для разных сценариев.

Что касается автоматических настроек, Грин говорит, что мы должны полагаться на них только тогда, когда сталкиваемся с моральной проблемой, которая нам достаточно «знакома». Знакомство, по концепции Грина, может возникать из трех источников — эволюционной истории, культуры и личного опыта. Возможно, страх перед змеями, например, обусловлен генетической предрасположенностью, тогда как нежелание положить руку на плиту вызвано предыдущим опытом обжигания руки на горячей плите. [6]

Таким образом, уместность применения нашего интуитивного и автоматического способа рассуждения к данной моральной проблеме зависит в первую очередь от того, как этот процесс был сформирован в первую очередь. Автоматические настройки, созданные методом проб и ошибок, будут работать хорошо только в том случае, если у вас есть достаточный опыт конкретной ситуации.

В свете этих соображений Грин формулирует « Принцип отсутствия когнитивных чудес »: [6]

Когда мы имеем дело с незнакомыми* моральными проблемами, нам следует меньше полагаться на автоматические настройки (автоматические эмоциональные реакции) и больше на ручной режим (сознательное, контролируемое рассуждение), чтобы не полагаться на когнитивные чудеса.

Это имеет значение для философского обсуждения того, что Грин называет «незнакомыми проблемами» или этическими проблемами, с которыми у нас недостаточно эволюционного, культурного или личного опыта. Возможно, нам придется внимательно пересмотреть свои интуиции по таким темам, как изменение климата , генная инженерия , глобальный терроризм, глобальная бедность и т. д. Как утверждает Грин, это не означает, что наша интуиция всегда будет ошибочной, но это означает, что нам нужно обратить внимание относительно того, откуда они берутся и каковы их результаты по сравнению с более рациональными аргументами. [6]

Философская критика

[ редактировать ]Статья Грина 2008 года «Тайная шутка души Канта» [46] утверждает, что кантианская/деонтологическая этика, как правило, руководствуется эмоциональными реакциями и лучше всего понимается как рационализация, а не рационализм — попытка оправдать интуитивные моральные суждения post-hoc, хотя автор заявляет, что его аргумент является спекулятивным и не будет убедительным. Некоторые философы написали критические ответы, в основном критикуя необходимую связь между процессом, автоматическим или контролируемым, интуитивным или контринтуитивным/рациональным, с содержанием, соответственно, деонтологическим или утилитарным. [47] [48] [49] [50] [51] [52]

Томас Нагель утверждал, что Джошуа Грин в своей книге «Моральные племена» слишком поспешно делает вывод об утилитаризме именно из общей цели построения беспристрастной морали; например, говорит он, Иммануил Кант и Джон Ролз предлагают другие беспристрастные подходы к этическим вопросам. [53] [ неуместная цитата ]

Роберт Райт назвал предложение Джошуа Грина о глобальной гармонии амбициозным, добавив: «Мне нравятся амбиции!» [54] Но он также утверждает, что люди склонны рассматривать факты так, чтобы это служило их внутренней группе , даже если нет разногласий по поводу основных моральных принципов, которые регулируют споры. «Если мы действительно склонны к трайбализму, — объясняет Райт, — то, возможно, большая часть проблемы связана не столько с разными моральными взглядами, сколько с тем простым фактом, что мое племя — это мое племя, а ваше племя — ваше племя. И Грин, и Пол Блум цитирует исследования, в которых люди были случайным образом разделены на две группы и сразу же отдавали предпочтение членам своей группы при распределении ресурсов, даже если они знали, что распределение было случайным». [54] Вместо этого Райт предполагает, что «питание семян просвещения, присущих племенам мира, является лучшим вариантом, чем попытки обратить все племена к утилитаризму. [54]

Критика Беркера

[ редактировать ]В широко цитируемой критике работы Грина и философских последствий теории двойного процесса из Гарварда профессор философии Селим Беркер критически проанализировал четыре аргумента, которые можно вывести из заключения Грина и Сингера. [9] Три из них он называет просто риторикой или «плохими аргументами», а последний — «аргументом, основанным на несущественных факторах». [9] По мнению Беркера, все они ошибочны .

Три плохих аргумента

[ редактировать ]Хотя три плохих аргумента, выявленные Беркером, не были явно выдвинуты Грином и Сингером, Беркер считает их неявными в своих рассуждениях.

Первый — это аргумент «Эмоции плохи, рассуждения хороши» . Согласно ему, наша деонтологическая интуиция движима эмоциями, тогда как консеквенциалистская интуиция предполагает абстрактное рассуждение. Следовательно, деонтологические интуиции не имеют нормативной силы, тогда как консеквенциалистские интуиции имеют. Беркер утверждает, что этот вопрос напрашивается по двум причинам. Во-первых, потому что нет никаких оснований утверждать, что интуиция, движимая эмоциями, менее надежна, чем интуиция, руководствующаяся разумом. Во-вторых, потому что этот аргумент, по-видимому, основан на предположении, что деонтологическая интуиция включает в себя только эмоциональные процессы, тогда как консеквенциалистская интуиция предполагает только абстрактное рассуждение. По мнению Беркера, этому предположению также не хватает эмпирических доказательств . На самом деле исследования Грина [2] сам по себе показывает, что консеквенциалистские ответы на личные моральные дилеммы задействуют по крайней мере одну область мозга — заднюю поясную извилину , — которая связана с эмоциональными процессами. Следовательно, утверждение о том, что деонтологические суждения менее надежны, чем консеквенциалистские суждения, поскольку на них влияют эмоции, не может быть оправдано.

Второй плохой аргумент, представленный Беркером, — это аргумент « Эвристический » , который представляет собой улучшенную версию аргумента «Эмоции плохие, рассуждения хорошие». Утверждается, что процессы, управляемые эмоциями, обычно требуют быстрой эвристики, что делает их ненадежными. Отсюда следует, что деонтологическим интуициям, являющимся эмоциональной формой или рассуждением, не следует доверять. По мнению Беркера, такая точка зрения также ошибочна. Это так, потому что формы рассуждений, состоящие из эвристики, обычно представляют собой те, в которых мы имеем четкое представление о том, что правильно, а что неправильно. Следовательно, в моральной сфере, где эти понятия весьма спорны, «напрашивается предположение, что эмоциональные процессы, лежащие в основе деонтологических интуиций, состоят из эвристики». [9] Беркер также оспаривает само предположение о том, что эвристика приводит к ненадежным суждениям. Кроме того, он утверждает, что, насколько нам известно, консеквенциалистские суждения также могут опираться на эвристику, учитывая, что крайне маловероятно, что они всегда могут быть продуктом точных и всесторонних мысленных расчетов всех возможных результатов.

Третий плохой аргумент — «Аргумент из эволюционной истории». Он основан на идее о том, что наши разные моральные реакции на личный и безличный вред основаны на эволюции. Фактически, поскольку насилие над личностью известно с древних времен, у человека развились эмоциональные реакции как врожденные системы сигнализации , позволяющие адаптироваться, справляться и оперативно реагировать на такие ситуации насилия внутри своих групп. Напротив, случаи безличного насилия не вызывают такой же врожденной тревоги и, следовательно, оставляют место для более точного и аналитического суждения о ситуации. Таким образом, согласно этому аргументу, в отличие от консеквенциалистской интуиции, деонтологическая интуиция, основанная на эмоциях, является побочным эффектом этой эволюционной адаптации к ранее существовавшей среде. Следовательно, «деонтологические интуиции, в отличие от консеквенциалистских интуиций, не имеют никакой нормативной силы». [9] Беркер утверждает, что это неверный вывод, поскольку нет оснований думать, что консеквенциалистская интуиция не является также побочным продуктом эволюции. [9] Более того, он утверждает, что приглашение, выдвинутое Сингером, [8] отделять основанные на эволюции моральные суждения (якобы ненадежные) от тех, которые основаны на разуме, вводит в заблуждение, поскольку основано на ложной дихотомии .

Аргумент, основанный на морально нерелевантных факторах

[ редактировать ]Беркер утверждал, что наиболее многообещающим аргументом от нейронного «есть» к моральному «должно» является следующий. [9]

«П1. Эмоциональная обработка, которая порождает деонтологические интуиции, реагирует на факторы, которые делают дилемму личной, а не безличной.

П2. Факторы, которые делают дилемму личной, а не безличной, не имеют морального значения.

С1. Итак, эмоциональная обработка, порождающая деонтологические интуиции, реагирует на факторы, которые не имеют морального значения.

С2. Таким образом, деонтологические интуиции, в отличие от консеквенциалистских интуиций, не обладают какой-либо подлинной нормативной силой».

Беркер критикует обе предпосылки и переход от C1 к C2. Что касается P1, Беркер не убежден, что деонтологические суждения правильно характеризуются как просто обращение к факторам, которые делают дилемму личной. Например, Камм [55] Случай с тележкой «Ленивая Сьюзен» является примером «личной» дилеммы, которая вызывает характерный консеквенциалистский ответ. Что касается P2, он утверждает, что факторы, которые делают дилемму личной или безличной, не обязательно являются морально нерелевантными. Более того, добавляет он, P2 — это «кабинетное философствование»: из результатов нейробиологии нельзя вывести, что близость дилеммы влияет на ее моральную значимость. [9] В конце концов Беркер приходит к выводу, что даже если мы примем P1 и P2, C1 не обязательно влечет за собой C2. Это связано с тем, что консеквенциалистская интуиция может также реагировать на морально нерелевантные факторы. Если мы не сможем доказать, что это не так, вывод от C1 к C2 недействителен.

Интуиция как мудрость

[ редактировать ]Многие философы апеллируют к тому, что в просторечии известно как фактор отвращения , или убеждению, что широко распространенное негативное интуитивное представление о чем-то является свидетельством того, что в этом есть что-то морально неправильное. Это противоречит выводу Грина о том, что не следует ожидать, что интуиция «работает хорошо» или дает нам хорошее этическое обоснование для некоторых этических проблем. Книга Леона Касса « Мудрость отвращения» представляет собой яркий пример основанного на чувствах ответа на этическую дилемму . Касс пытается обосновать доводы против клонирования человека на основании широко распространенного сильного отвращения к клонированию. Он перечисляет примеры различных неприятных последствий клонирования и обращается к понятиям человеческой природы и достоинства, чтобы показать, что наше отвращение является эмоциональным выражением глубокой мудрости, которую невозможно полностью выразить. [56]

Существует широко распространенная дискуссия о роли моральных эмоций, таких как вина или сочувствие , их роли в философии и отношении к ним интуиции. [57]

Роль эмпатии

[ редактировать ]В частности, роль сочувствия в морали недавно подверглась резкой критике со стороны таких комментаторов, как Джесс Принц , который описывает ее как «склонность к предубеждениям, которые делают моральные суждения потенциально вредными». [58] Точно так же Пол Блум , автор книги «Против эмпатии : аргументы в пользу рационального сострадания », называет эмпатию «ограниченной, ограниченной и неисчислимой». [59] прежде всего из-за пагубных последствий, которые могут возникнуть, если доверить эмоциональным, неаргументированным ответам решение сложных этических проблем, которые можно адекватно решить только посредством рациональности и размышления.

Примером этого является «эффект идентифицируемой жертвы» , когда субъекты демонстрируют гораздо более сильную эмоциональную реакцию на страдания известной жертвы, в отличие от более слабой эмоциональной реакции, испытываемой при реагировании на страдания крупномасштабной анонимной группы ( даже несмотря на то, что польза, предоставляемая субъектом, будет иметь одинаковую полезность в обоих случаях).

Это иллюстрирует возможность «осечки» эмпатии и мотивирует широко разделяемый консенсус в дебатах о моральном повышении , что требуется нечто большее, чем просто усиление определенных эмоций. Повышение эмпатии агента путем искусственного повышения уровня окситоцина , вероятно, будет неэффективным для улучшения его общей моральной свободы действий, поскольку такая предрасположенность во многом зависит от психологического, социального и ситуационного контекста, а также от его глубоко укоренившихся убеждений и убеждений. [60] Скорее,

«Вполне вероятно, что увеличение способностей более высокого порядка модулировать свои моральные реакции гибким, разумно-чувствительным и контекстно-зависимым способом было бы более надежным и в большинстве случаев более желательным средством агентного морального повышения». [60]

Ссылки

[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Грин Дж.Д., Соммервилл Р.Б., Нистром Л.Е., Дарли Дж.М., Коэн Дж.Д. (сентябрь 2001 г.). «ФМРТ-исследование эмоциональной вовлеченности в моральные суждения». Наука . 293 (5537): 2105–8. Бибкод : 2001Sci...293.2105G . дои : 10.1126/science.1062872 . ПМИД 11557895 . S2CID 1437941 .

- ^ Jump up to: а б Грин Дж.Д., Нистром Л.Е., Энгелл А.Д., Дарли Дж.М., Коэн Дж.Д. (октябрь 2004 г.). «Нейронные основы когнитивного конфликта и контроля в моральных суждениях». Нейрон . 44 (2): 389–400. дои : 10.1016/j.neuron.2004.09.027 . hdl : 10983/15961 . ПМИД 15473975 . S2CID 9061712 .

- ^ Грин Джей Ди (октябрь 2017 г.). «Крысиногорический императив: моральная интуиция и пределы аффективного обучения». Познание . 167 : 66–77. дои : 10.1016/j.cognition.2017.03.004 . ПМИД 28343626 . S2CID 13948078 .

- ^ Грин Дж. (октябрь 2003 г.). «От нейронного «есть» к моральному «долженству»: каковы моральные последствия нейробиологической моральной психологии?». Обзоры природы. Нейронаука . 4 (10): 846–9. дои : 10.1038/nrn1224 . ПМИД 14523384 . S2CID 14438498 .

- ^ Jump up to: а б с д Грин Джей Ди (2008). Синнотт-Армстронг В. (ред.). «Тайная шутка души Канта». Моральная психология: нейронаука морали . Кембридж, Массачусетс: MIT Press: 35–79.

- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д Грин Джей Ди (01 июля 2014 г.). «За пределами морали типа «наведи и стреляй»: почему когнитивная (нейро)наука имеет значение для этики». Этика . 124 (4): 695–726. дои : 10.1086/675875 . ISSN 0014-1704 . S2CID 9063016 .

- ^ Рейлтон П. (июль 2014 г.). «Аффективная собака и ее рациональная история: интуиция и настройка». Этика . 124 (4): 813–859. дои : 10.1086/675876 . ISSN 0014-1704 . S2CID 143579026 .

- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Певица П. (октябрь 2005 г.). «Этика и интуиция». Журнал этики . 9 (3–4): 331–352. дои : 10.1007/s10892-005-3508-y . S2CID 49914215 .

- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Беркер С. (сентябрь 2009 г.). «Нормативная незначительность нейронауки» . Философия и связи с общественностью . 37 (4): 293–329. дои : 10.1111/j.1088-4963.2009.01164.x . ISSN 0048-3915 . S2CID 5952062 .

- ^ Бруни Т., Мамели М., Рини Р.А. (25 августа 2013 г.). «Наука о морали и ее нормативные последствия» (PDF) . Нейроэтика . 7 (2): 159–172. дои : 10.1007/s12152-013-9191-y . S2CID 55999301 .

- ^ Кушман Ф., Янг Л., Хаузер М. (декабрь 2006 г.). «Роль сознательного рассуждения и интуиции в моральном суждении: проверка трех принципов вреда». Психологическая наука . 17 (12): 1082–9. дои : 10.1111/j.1467-9280.2006.01834.x . ПМИД 17201791 . S2CID 17294896 .

- ^ Гюрчай, Бурку; Барон, Джонатан (2 января 2017 г.). «Проблемы последовательной двухсистемной модели морального суждения». Мышление и рассуждение . 23 (1): 49–80. дои : 10.1080/13546783.2016.1216011 . ISSN 1354-6783 . S2CID 148524895 .

- ^ Бялек, Михал; Нейс, Вим Де (3 июля 2016 г.). «Обнаружение конфликтов во время принятия моральных решений: свидетельства утилитарной чувствительности деонтических рассуждений». Журнал когнитивной психологии . 28 (5): 631–639. дои : 10.1080/20445911.2016.1156118 . ISSN 2044-5911 . S2CID 13751886 .

- ^ Jump up to: а б Куп, Грегори. Дж (2013). «Оценка временной динамики моральных решений» . Суждение и принятие решений . 8 (5): 527–539. дои : 10.1017/S1930297500003636 . S2CID 17148259 .

- ^ Jump up to: а б с д Де Нейс, В., Бялек, М. (2017). «Двойные процессы и моральный конфликт: свидетельства интуитивной утилитарной чувствительности деонтологических мыслителей» . Суждение и принятие решений . 12 (2): 148–167. дои : 10.1017/S1930297500005696 . S2CID 13744641 .

{{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Jump up to: а б с Бялек, Михал; Де Нейс, Вим (2 марта 2016 г.). «Обнаружение конфликтов во время принятия моральных решений: свидетельства утилитарной чувствительности деонтических рассуждений». Журнал когнитивной психологии . 28 (5): 631–639. дои : 10.1080/20445911.2016.1156118 . ISSN 2044-5911 . S2CID 13751886 .

- ^ Хэндли, Саймон Дж.; Триппас, Дрис (2015), «Двойные процессы и взаимодействие между знаниями и структурой: новая модель параллельной обработки», Психология обучения и мотивации , Elsevier, стр. 33–58, doi : 10.1016/bs.plm.2014.09.002 , ISBN 9780128022733

- ^ Де Нейс, Вим (январь 2012 г.). «Предвзятость и конфликт». Перспективы психологической науки . 7 (1): 28–38. дои : 10.1177/1745691611429354 . ISSN 1745-6916 . ПМИД 26168420 . S2CID 32261626 .

- ^ Берд, Ник; Джозеф, Брианна; Гонгора, Габриэла; Сирота, Мирослав (2023). «Расскажите нам, что вы на самом деле думаете: анализ протокола мышления вслух вербального теста на когнитивную рефлексию» . Журнал разведки . 11 (4): 76. doi : 10.3390/jintelligence11040076 . ПМЦ 10146599 . ПМИД 37103261 .

- ^ Jump up to: а б с Грин, Джошуа (2014). Моральные племена: эмоции, разум и пропасть между нами и ними . Пингвин.

- ^ Грин, доктор юридических наук (14 сентября 2001 г.). «ФМРТ-исследование эмоциональной вовлеченности в моральные суждения». Наука . 293 (5537): 2105–2108. Бибкод : 2001Sci...293.2105G . дои : 10.1126/science.1062872 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 11557895 . S2CID 1437941 .

- ^ Jump up to: а б Грин Джей Ди (ноябрь 2015 г.). «За пределами прямолинейной морали: почему когнитивная (нейро) наука важна для этики». Закон и этика прав человека . 9 (2): 141–72. doi : 10.1515/lehr-2015-0011 . S2CID 199486714 .

- ^ Полдрак, Р. (февраль 2006 г.). «Можно ли вывести когнитивные процессы на основе данных нейровизуализации?» (PDF) . Тенденции в когнитивных науках . 10 (2): 59–63. дои : 10.1016/j.tics.2005.12.004 . ПМИД 16406760 . S2CID 13498984 .

- ^ Кляйн, Колин (5 июня 2010 г.). «Двойная теория принятия моральных решений: критика данных нейровизуализации». Нейроэтика . 4 (2): 143–162. дои : 10.1007/s12152-010-9077-1 . S2CID 143640307 .

- ^ Боес А.Д., Граффт А.Х., Джоши С., Чуанг Н.А., Нопулос П., Андерсон С.В. (декабрь 2011 г.). «Поведенческие эффекты врожденных вентромедиальных пороков развития префронтальной коры» . БМК Неврология . 11 : 151. дои : 10.1186/1471-2377-11-151 . ПМЦ 3265436 . ПМИД 22136635 .

- ^ Кенигс М., Янг Л., Адольфс Р., Транел Д., Кушман Ф., Хаузер М., Дамасио А. (апрель 2007 г.). «Повреждение префронтальной коры усиливает утилитарные моральные суждения» . Природа . 446 (7138): 908–11. Бибкод : 2007Natur.446..908K . дои : 10.1038/nature05631 . ПМК 2244801 . ПМИД 17377536 .

- ^ Грин Джей Ди (август 2007 г.). «Почему пациенты VMPFC более утилитарны? Объясняет теория двойного процесса морального суждения». Тенденции в когнитивных науках . 11 (8): 322–3, ответ автора 323–4. дои : 10.1016/j.tics.2007.06.004 . ПМИД 17625951 . S2CID 7035116 .

- ^ Jump up to: а б с д Дамасио А (1994). Ошибка Декарта: эмоции, разум и человеческий мозг . Нью-Йорк: Гроссет/Патнэм. ISBN 9780399138942 .

- ^ Jump up to: а б с Эдмондс Д. (2014). Вы бы убили Толстяка? Проблема с троллейбусом и что ваш ответ говорит нам о добре и зле . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. стр. 137–139.

- ^ Певица П. (2005). «Этика и интуиция». Журнал этики . 9 (3–4): 331–352. дои : 10.1007/s10892-005-3508-y . S2CID 49914215 .

- ^ Грин Дж.Д., Морелли С.А., Ловенберг К., Нистром Л.Е., Коэн Дж.Д. (июнь 2008 г.). «Когнитивная нагрузка выборочно мешает утилитарному моральному суждению» . Познание . 107 (3): 1144–54. дои : 10.1016/j.cognition.2007.11.004 . ПМК 2429958 . ПМИД 18158145 .

- ^ Тремольер Б., Нейс В.Д., Боннефон Ж.Ф. (сентябрь 2012 г.). «Особенность смертности и мораль: размышления о смерти делают людей менее утилитарными». Познание . 124 (3): 379–84. дои : 10.1016/j.cognition.2012.05.011 . ПМИД 22698994 . S2CID 41664054 .

- ^ Рэнд Д.Г., Эпштейн З.Г. (2014). «Рискуя жизнью, не задумываясь: интуитивное принятие решений и крайний альтруизм» . ПЛОС ОДИН . 9 (10): e109687. Бибкод : 2014PLoSO...9j9687R . дои : 10.1371/journal.pone.0109687 . ПМК 4198114 . ПМИД 25333876 .

- ^ Молл Дж., Де Оливейра-Соуза Р., Зан Р. (март 2008 г.). «Нейронная основа морального познания: чувства, концепции и ценности». Анналы Нью-Йоркской академии наук . 1124 (1): 161–80. Бибкод : 2008NYASA1124..161M . дои : 10.1196/анналы.1440.005 . ПМИД 18400930 . S2CID 44258054 .

- ^ Сан Р. (декабрь 2013 г.). «Моральное суждение, человеческая мотивация и нейронные сети». Когнитивные вычисления . 5 (4): 566–79. дои : 10.1007/s12559-012-9181-0 . S2CID 18746213 .

- ^ Кенигс М., Транел Д. (январь 2007 г.). «Иррациональное принятие экономических решений после вентромедиального префронтального повреждения: данные игры «Ультиматум» . Журнал неврологии . 27 (4): 951–6. doi : 10.1523/JNEUROSCI.4606-06.2007 . ПМК 2490711 . ПМИД 17251437 .

- ^ Молл Дж., де Оливейра-Соуза Р. (август 2007 г.). «Ответ Грину: Моральные чувства и разум: друзья или враги?». Тенденции в когнитивных науках . 11 (8): 323–4. дои : 10.1016/j.tics.2007.06.011 . S2CID 54374285 .

- ^ Блум П. (2011). «Семья, сообщество, проблемы троллейбуса и кризис моральной психологии». Йельский обзор . 99 (2): 26–43. дои : 10.1111/j.1467-9736.2011.00701.x .

- ^ Кахане Г., Шакель Н. (ноябрь 2010 г.). «Методологические проблемы нейробиологии моральных суждений» . Разум и язык . 25 (5): 561–582. дои : 10.1111/j.1468-0017.2010.01401.x . ПМК 3303120 . ПМИД 22427714 .

- ^ Грин, Джошуа (2007). «Тайная шутка души Канта». В Синнотт-Амстронг, Уолтер (ред.). Большая моральная психология . МТИ Пресс. стр. 35–80.

- ^ Берд, Н., и Конвей, П. (2019). Не все, кто размышляет, подсчитывают затраты: арифметическое размышление предсказывает утилитарные тенденции, а логическое размышление предсказывает как деонтологические, так и утилитарные тенденции. Познание, 192, 103995. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2019.06.007.

- ^ Конвей, П., и Гавронски, Б. (2013). Деонтологические и утилитарные наклонности в принятии моральных решений: подход к диссоциации процесса. Журнал личности и социальной психологии, 104 (2), 216–235. https://doi.org/10.1037/a0031021

- ^ Гольдштейн-Гринвуд Дж., Конвей П., Саммервилл А. и Джонсон Б.Н. (2020). (Как) Вы сожалеете, что убили одного, чтобы спасти пятерых? Аффективное и когнитивное сожаление различаются в зависимости от утилитарных и деонтологических решений. Бюллетень личности и социальной психологии. https://doi.org/10.1177/0146167219897662

- ^ Jump up to: а б с Гусман, Рикардо Андрес; Барбато, Мария Тереза; Шницер, Даниэль; Космидес, Леда (18 октября 2022 г.). «Система морального компромисса производит интуитивные суждения, которые являются рациональными и последовательными и обеспечивают баланс между противоречивыми моральными ценностями» . Труды Национальной академии наук . 119 (42): e2214005119. Бибкод : 2022PNAS..11914005G . дои : 10.1073/pnas.2214005119 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 9586309 . ПМИД 36215511 .

- ^ Jump up to: а б с Кушман, Огненный; Грин, Джошуа Д. (май 2012 г.). «Нахождение ошибок: как моральные дилеммы освещают когнитивную структуру» . Социальная нейронаука . 7 (3): 269–279. дои : 10.1080/17470919.2011.614000 . ISSN 1747-0919 . ПМИД 21942995 . S2CID 9947014 .

- ^ https://psycnet.apa.org/record/2007-14534-005.

- ^ Лотт, Мика (октябрь 2016 г.). «Моральные последствия когнитивной (нейро)науки? Нет четкого пути» . Этика . 127 (1): 241–256. дои : 10.1086/687337 . S2CID 151940241 .

- ^ Кенигс, Питер (3 апреля 2018 г.). «Два типа разоблачающих аргументов». Философская психология . 31 (3): 383–402. дои : 10.1080/09515089.2018.1426100 . S2CID 148678250 .

- ^ Мейерс, CD (19 мая 2015 г.). «Мозги, тележки и интуиция: защита деонтологии от аргумента Грина и Сингера». Философская психология . 28 (4): 466–486. дои : 10.1080/09515089.2013.849381 . S2CID 146547149 .

- ^ Кахане, Гай (2012). «На неправильном пути: процесс и содержание в моральной психологии» . Разум и язык . 27 (5): 519–545. дои : 10.1111/мила.12001 . ПМЦ 3546390 . ПМИД 23335831 .

- ^ Фиала, Брайан. «Тайная пустота аргумента Грина» .

- ^ Кляйнгельд, Полина (2014). «Разоблачение конфабуляции: эмоции и значение эмпирической психологии для кантовской этики». Кант об эмоциях и ценности . стр. 146–165. дои : 10.1057/9781137276650_8 . ISBN 978-1-349-44676-6 .

- ^ Нагель Т (2 ноября 2013 г.). «Вы не можете узнать о морали по сканированию мозга: проблема моральной психологии» . Новая Республика . Проверено 24 ноября 2013 г.

- ^ Jump up to: а б с Райт Р. (23 октября 2013 г.). «Почему мы все не можем просто ладить друг с другом? Неопределенная биологическая основа морали» . Атлантика . Проверено 24 ноября 2013 г.

- ^ Камм FM (сентябрь 2009 г.). «Нейронаука и моральное мышление: заметка о недавних исследованиях». Философия и связи с общественностью . 37 (4): 330–345. дои : 10.1111/j.1088-4963.2009.01165.x . ISSN 0048-3915 .

- ^ Касс Л. (1998). Этика клонирования человека . АЭИ Пресс. ISBN 978-0844740508 . OCLC 38989719 .

- ^ Скарантино А., де Соуза Р. (25 сентября 2018 г.). «Эмоция» . В Залте EN (ред.). Стэнфордская энциклопедия философии .

- ^ Принц, Джесси (2011). «Против эмпатии». Южный философский журнал . 49 (с1): 214–233. дои : 10.1111/j.2041-6962.2011.00069.x .

- ^ Камминс, Дениз (20 октября 2013 г.). «Почему Пол Блум ошибается насчет сочувствия и морали» . Психология сегодня . Проверено 24 апреля 2019 г.

- ^ Jump up to: а б Эрп, Брайан (2017). Моральное нейроусовершенствование . Рутледж. OCLC 1027761018 . ПМИД 29630194 .