Постмаурьевская чеканка

Чеканка постмаурьев относится к периоду чеканки монет в Индии после распада Империи Маурьев (321–185 гг. До н.э.).

Централизованная власть Маурьев закончилась во время государственного переворота в 185 г. до н. э., что привело к основанию Империи Сюнга . Обширная и централизованная Империя Маурьев распалась на множество новых государств. На востоке недавно сформированная Империя Сунга использовала промышленность, заранее созданную в Паталипутре .

Короли Йоны , которые когда-то были включены в состав Империи Маурьев или были ее союзниками, поселились в Инде, образовав Индо-греческие королевства , принеся с собой новые методы чеканки монет. [ 2 ] Эти приемы использовали Индо-Скифские царства и Кушанская империя .

На юге возникла империя Сатавахана , все со своей специфической чеканкой. Единая чеканка монет с перфорацией также распалась. На северо-западе образовалось несколько небольших независимых образований, которые начали чеканить собственные монеты.

Технология

[ редактировать ]Чеканка монет с перфорацией

[ редактировать ]

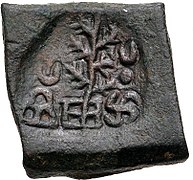

Эти политические изменения сопровождались технологическими изменениями в методах производства монет. До распада Империи Маурьев основным видом чеканки были монеты с перфорацией . После изготовления листа серебра или серебряных сплавов монеты вырезались до нужного веса, а затем штамповались небольшими штампами. Обычно на одной монете можно отчеканить от 5 до 10 штампов. [ 3 ] Монеты с перфорацией продолжали использоваться еще около трех столетий на юге, но на севере они исчезли, уступив место чеканке литыми штампами. [ 4 ]

Литые чеканные монеты

[ редактировать ]После падения Империи Маурья эти типы монет были заменены литыми монетами, отчеканенными штампом. [ 5 ] Каждую отдельную монету сначала отливали путем заливки расплавленного металла, обычно меди или серебра, в полость, образованную двумя формами. Обычно их штамповали, пока они еще горячие, сначала только с одной стороны, а позже - с двух сторон. Монетные устройства индийские, но считается, что эта технология монет была завезена с Запада, возможно, из соседнего Греко-Бактрийского царства.

Литая чеканка северо-западных монет

[ редактировать ]Монеты с одним штампом

[ редактировать ]Самыми древними монетами являются те, которые были отлиты под давлением только с одной стороны, а другая сторона оставалась пустой. [ 3 ] Судя по всему, они начались в начале 220 г. до н. э., то есть уже в последние десятилетия существования Империи Маурьев. [ 6 ] Некоторые из этих монет были созданы до индо-греческих вторжений (датированы примерно 185 годом до нашей эры, началом эры Яваны ), тогда как большинство других были созданы позже. Эти монеты содержат ряд символов, что очень напоминает предыдущие монеты с перфорацией, за исключением того, что на этот раз использовалась технология литья монет с одинарным штампом. [ 7 ]

Монеты с одним штампом (220–185 гг. До н.э.)

[ редактировать ]| Монеты с одним штампом до индо-греческих вторжений (220–185 гг. До н.э.) |

|

Монеты с одним штампом после греко-бактрийского вторжения (185 г. до н. э.)

[ редактировать ]185 год до нашей эры — приблизительная дата вторжения греко-бактрийцев в Индию. Эта дата знаменует собой эволюцию в дизайне монет, отлитых в один штамп, поскольку были представлены божества и реалистичные животные. [ 7 ] В то же время развивалась и технология чеканки монет: начали появляться монеты с двумя штампами (с гравировкой на обеих сторонах, аверсе и реверсе). [ 7 ] Археологические раскопки монет показали, что эти монеты, а также новые монеты с двойным штампом были современниками монет индо-греков . [ 7 ]

| Чеканка одноштамповочных монет после индо-греческого вторжения (185 г. до н.э.) |

|

Монеты с двойным штампом (с 185 г. до н.э.)

[ редактировать ]

Постепенно, после 185 г. до н.э. и греческого вторжения, монеты стали отливать с обеих сторон. [ 3 ] Эти монеты, как правило, анонимны и могут содержать Брахми или Харошти легенды . Эти монеты имеют вполне конкретные типы, зависящие главным образом от региона, где они были отчеканены. Монеты с изображением льва в основном известны из Таксилы , тогда как монеты с другими символами, такими как свастика или дерево Бодхи, относят к региону Гандхара . [ 3 ] Эти монеты были отлиты во время правления индо-греческих царей Панталеона и Агафокла в районе Гандхары и, как правило, являются современниками монет индо-греческих правителей. [ 7 ] [ 9 ]

Основные конструкции

[ редактировать ]| Основные конструкции |

|

Позднее изображения горбатых или слонов известны из Айодхьи , Каусамби , Панчалы и Матхуры . На реверсе монет Айодхии обычно изображен горбатый бык, а на монетах Каусамби изображено дерево с перилами. [ 3 ]

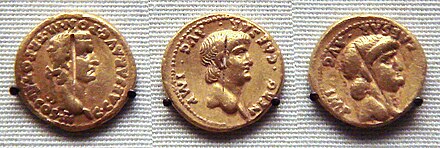

Чеканка греческих монет индийского стандарта (185 г. до н.э.)

[ редактировать ]Индо -греки , после вторжения на Индийский субконтинент около 185 г. до н. э., в свою очередь, начали чеканить свои собственные монеты индийского стандарта (индийского веса, квадратной формы и реже круглой формы) с двуязычными надписями времен правления Агафокла. (190–180 до н. э.).

Символизм

[ редактировать ]Таким образом , в дополнение к своим собственным аттическим монетам греческие короли начали выпускать двуязычные греко- пракритские монеты индийского стандарта, часто перенимая многочисленные символы монет постмаурьевской Гандхары, такие как символ арочного холма и дерево в перила или богиня Лакшми вначале, а позже изображения быка и слона.

Легенды

[ редактировать ]На некоторых монетах царя Агафокла используется Харошти легенда Акатукреяса « Агафокл » на лицевой стороне и Хираньясаме на реверсе (как одна из известных монет Таксилы, упомянутых выше). Хираньясаме будет означать «Золотой Эрмитаж», область Таксилы (предпочтительная интерпретация), или, если читать « Хитаджасаме», это будет означать «Обладающий доброй славой», прямой перевод слова «Агафокл». [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

-

Чеканка Панталеона с танцующей женщиной ( Лакшми ?) и львом.

-

Монета Агафокла с индуистскими божествами: Васудева — Кришна и Баларама — Самкаршана (найдена в Ай-Хануме )

Нормализация

[ редактировать ]

Аверс: Бюст короля в диадеме. Греческая легенда: БАСИЛЕОС ДИКАИУ ГЕЛИОКЛЕУС «О царе Гелиокле Справедливом».

Реверс: перевод Харошти (индийский), слон держит победный венок.

Позже, со второй половины правления Аполлодота I (годы правления 180–160 гг. До н.э.), легенды стали стандартизированными: на аверсе было просто имя и атрибут короля на греческом языке, а Харошти Пракрит на реверсе - . Использование индийских символов станет гораздо более сдержанным, обычно ограничиваясь изображением слона и быка зебу . Однако есть два основных исключения: Менандр I и Менандр II использовали Индийское Колесо Закона на некоторых своих монетах, что предполагает принадлежность к буддизму , что также описано в литературных источниках.

Однако использование двуязычия сохранилось, сначала сосуществуя с монетами аттического стандарта, а затем став эксклюзивным. Последние индо-греческие цари даже дошли до выпуска монет, предназначенных только для пракритов. Период индо-греческой чеканки на северо-западе Индии продлится до начала нашей эры. [ 3 ]

-

Монета Аполлодота I (180–160 гг. до н. э.)

-

Серебряная драхма Менандра II (95–80 гг. до н. э.) с Зевсом и Никой, передающими победный венок Колесу Закона. [ 13 ]

-

Монета Артемидора (85–80 гг. до н. э.).

-

Монета последнего индо-греческого царя Стратона II (25 г. до н.э. – 10 г. н.э.)

Чеканка северо-западных племен

[ редактировать ]

Под влиянием индо-греков на северо-западе местные индийские племена начали чеканить свои собственные монеты, часто в стиле, напоминающем индо-греки. [ 14 ] Серебряные монеты этих племен особенно соответствовали индо-греческой гемидрахме, а также общему дизайну монет (круглые легенды, окружающие центральные фигуры). [ 14 ] Чеканка монет началась во 2 веке до нашей эры и увеличилась в 1 веке с ослаблением индо-греческой власти в этом районе. Наиболее значимыми племенами в этом отношении во II веке были агрея , радженья , сиби , яудхеи и ксудраки . В I веке до нашей эры это Аудумбары , Кунинды , Вришни , Раджанья и Вемаки . В I веке н. э. малавы и калута. [ 14 ]

Правители Матхуры в I веке до нашей эры, известные как династия Митра , также выпустили несколько важных монет.

Чеканка Куниндов (I век до н.э.)

[ редактировать ]-

Серебряная монета Королевства Кунинда , ок. 1 век до нашей эры

-

Еще одна монета Кунинды

-

Монета Куниндов

Чеканка Аудумбаров (I век до н.э.)

[ редактировать ]-

Монета Дхарагоши, царя Аудумбаров, в индо-греческом стиле, около 100 г. до н.э. [ 15 ]

Чеканка Яудхеев (1 век до н.э. - 2 век н.э.)

[ редактировать ]-

Шестиголовая Карттикея на монете Яудхейя. Британский музей .

-

Монета Яудхеев с изображением Кумары Карттикеи (I в. до н.э.)

-

Храм Карттикея с антилопой. Яудхейя, Пенджаб, II век н.э.

Индоскифы, индопарфяне и кушаны

[ редактировать ]

Индо-греческая чеканка в Гандхаре продолжалась почти два столетия, пока ее не сменила чеканка индо-скифов , индо-парфян и юэчжей (будущих кушанов ).

Их чеканка была почти полностью заимствована из чеканки индо-греков, включая использование греческого языка на аверсе вплоть до II века нашей эры при кушанском царе Канишке или даже западных сатрапах до IV века.

-

Монета индо-скифского правителя Азеса II.

-

Монета индо-парфянского правителя Гондофара.

-

Монета кушанского правителя Вимы Кадфиса с греческой легендой

Восточная Индия: чеканка шунгасов

[ редактировать ]Империя Шунга была новой индийской династией, которая свергла Империю Маурьев и заменила ее на востоке Индийского субконтинента примерно с 185 по 78 год до нашей эры. Династию основал Пушьямитра Шунга , узурпировавший трон Маурьев. Ее столицей была Паталипутра , но более поздние императоры, такие как Бхагабхадра, также держали двор в Беснагаре (современная Видиша ) на востоке малва . [ 18 ]

Сценарий, используемый шунгами, был вариантом брахми и использовался для написания санскрита. Считается, что этот сценарий является промежуточным звеном между сценариями Маурья и Калинга Брахми. [ 19 ]

-

Бронзовая монета периода Сунга, Восточная Индия. II–I века до нашей эры.

-

Еще одна монета Сунга

-

Монета Сунга около 150 г. до н.э. – 100 г. н.э.

Центральная Индия: чеканка Сатаваханов

[ редактировать ]

Сатаваханы . сначала выпускали относительно простые конструкции На их монетах также изображены различные традиционные символы, такие как слоны, львы, лошади и чайтьи ( ступы ), а также « символ Удджайна » — крест с четырьмя кругами на конце.

Позже, в I или II веке нашей эры, Сатаваханы стали одними из первых правителей, которые выпустили свои собственные монеты с портретами своих правителей, начиная с царя Гаутамипутры Сатакарни , практика, заимствованная из практики западных сатрапов, которых он победил, сама берущая свое начало от индо -греческие цари на северо-западе.

Монеты Сатаваханы дают уникальные сведения об их хронологии, языке и даже чертах лица (кудрявые волосы, длинные уши и сильные губы). Выпускали преимущественно свинцовые и медные монеты; их серебряные монеты в портретном стиле часто чеканились поверх монет царей западных кшатрап .

В легендах о Сатаваханах на монетах во всех регионах и во все периоды использовался пракритский без исключения диалект. Некоторые легенды на реверсах монет написаны на тамильском языке . [ 20 ] и язык телугу , [ 21 ] который, кажется, использовался в их сердце, примыкающем к Годавари , Котилингале , Каримнагару в Телангане , Кришне , Амаравати , Гунтуру в Андхра-Прадеше . [ 22 ] [ нужна полная цитата ]

-

Монета Гаутамипутры Яджны Сатакарни ( годы правления 167–196 гг. Н. Э. )

-

Индийский корабль на свинцовой монете Васистипутры Шри Пуламави , свидетельство военно-морских, мореходных и торговых способностей Сатаваханов в I-II веках нашей эры.

Южная Индия

[ редактировать ]Римская чеканка

[ редактировать ]

Многочисленные клады римских золотых монет времен Августа и императоров I и II веков нашей эры были обнаружены в Индии, преимущественно, но не исключительно, на юге Индии. Большое количество римских ауреев и денариев от Августа до Нерона, охватывающих примерно 120 лет, обнаружено на всем протяжении маршрута от Мангалора через район Музириса и вокруг южной оконечности Индии до юго-восточных индийских портов. Эти римские монеты долгое время находились в обращении на юге Индии. [ 23 ]

См. также

[ редактировать ]Ссылки

[ редактировать ]- ^ «Махараджа по имени Амогабхути, который был раджей Куниндов, известен по монетам индо-греческого модуля с легендами иногда как на Брахми, так и на Харошти, но в некоторых случаях только на Брахми». в книге «История и культура индийского народа» - Том 2, Рамеш Чандра Маджумдар - 1951 г. - стр. 161

- ^ Монеты Индии, Браун, CJ, стр. 13-20.

- ^ Jump up to: а б с д и ж Монеты Индии, Браун, CJ, стр. 13-20.

- ^ Древние индийские монеты, Рекха Джайн, DK Printworld Ltd. стр.137

- ^ Недавние перспективы фонда рецензирования книг по ранней истории Индии, Нью-Дели, Popular Prakashan, 1995, стр.151 [1]

- ^ Уведомление о монетах CNG

- ^ Jump up to: а б с д и Древние индийские монеты, Рекха Джайн, DKPrintworld Ltd, стр.114

- ^ Уведомление о монетах CNG Coins

- ^ Уведомление о СПГ

- ^ Jump up to: а б с Таксила, Аманда Гош, с.835, №№ 46-48

- ^ Jump up to: а б Греко-бактрийские и индо-греческие монеты, Бопеарачи, стр.176.

- ^ География по древним индийским монетам и печатям, Пармананд Гупта, Concept Publishing Company, 1989, стр.126 [2]

- ^ Бопеараччи 4А и примечание 4; Бопеараччи и Рахман -; СНГ АНС

- ^ Jump up to: а б с Древние индийские монеты, Рекха Джайн, DK Printworld Ltd. стр.119-124

- ^ Древняя Индия, с древнейших времен до первого века нашей эры, Рэпсон, EJ, стр. 154 [3]

- ^ Монеты Древней Индии Александра Каннингема : с древнейших времен до седьмого века (1891), стр.70 [4]

- ^ Jump up to: а б Династические искусства кушанов, Джон М. Розенфилд, Калифорнийский университет Press, 1967, стр. 135 [5]

- ^ Штадтнер, Дональд (1975). «Столица Шунга из Видиши». Искусство Азии 37 (1/2): 101–104. дои : 10.2307/3250214 . JSTOR 3250214 .

- ^ «Роговая программа» . proel.org .

- ^ Кейт Э. Янделл Кейт Э. Янделл; Джон Дж. Пол (2013). Религия и общественная культура: встречи и идентичности в современной Южной Индии . Тейлор и Фрэнсис. п. 253. ИСБН 978-1-136-81808-0 .

- ^ Поллок, Шелдон (2003). Язык богов в мире людей: санскрит, культура и власть в досовременной Индии . Издательство Калифорнийского университета. п. 290. ИСБН 0-5202-4500-8 .

- ^ Рэпсон, CLXXXVII

- ^ Древние индийские монеты, Рекха Джайн, стр.88.

![Монета Агафокла. Аверс: символ шестиарочного холма со звездой на вершине, легенда Харошти Акатукреяса «Агафокл». Преподобное Дерево в перилах и легенда Хираньясаме.[10][11]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Agatocles_Chaitya.jpg/120px-Agatocles_Chaitya.jpg)

![Серебряная монета с изображением «царя Вришни» Аудумбара[16]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Vrishni_coin.png/120px-Vrishni_coin.png)