Kushan Empire

Kushan Empire | |

|---|---|

| 30–375 | |

![Карта Индии II века нашей эры, показывающая размеры Кушанской империи (зеленым цветом) во время правления Канишки. Большинство историков считают, что империя по-разному простиралась на восток до равнины среднего Ганга,[1] до Варанаси на восточной равнине Ганга,[2][3] или, возможно, даже до Паталипутры.[4][5]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Joppen_1907_India_in_the_2nd_Century_A.D.jpg/270px-Joppen_1907_India_in_the_2nd_Century_A.D.jpg) Карта Индии II века нашей эры, показывающая размеры Кушанской империи (зеленым цветом) во время правления Канишки . Большинство историков считают, что империя в разной степени простиралась на восток до равнины среднего Ганга. [1] в Варанаси на восточной Гангской равнине , [2] [3] или, возможно, даже Паталипутра . [4] [5] | |

| Капитал | Пурушапура В Такшашиле Матхура |

| Общие языки | Греческий (официальный до г. 127 ) [примечание 1] бактрийский [примечание 1] (официальный с г. 127 ) [примечание 2] Гандхари Пракрит [8] Гибридный санскрит [8] |

| Религия | индуизм [9] буддизм [10] Зороастризм [11] |

| Демон(ы) | Кушаны ( Юэчжи ) |

| Правительство | Монархия |

| Император | |

• 30–80 | Прыгающие кадфизы (первые) |

• 350–375 | Кипунада (ребенок) |

| Историческая эпоха | Классическая античность |

• Куджула Кадфис объединяет племена юэчжи в конфедерацию | 30 |

| 375 | |

| Область | |

| 200 (нижняя оценка площади пика) [13] | 2 000 000 км 2 (770 000 квадратных миль) |

| 200 (максимальная оценка площади пика) [14] | 3,5–4 000 000 км. 2 (1,4–1 544 408,6 квадратных миль) |

| Валюта | Kushan drachma |

Кушанская империя ( ок. 30 – ок. 375 н.э.) [а] была синкретической империей, образованной юэчжи на бактрийских территориях в начале I века. Оно распространилось и охватило большую часть территории нынешнего Таджикистана , Узбекистана , Афганистана , Пакистана , Восточного Ирана и Северной Индии . [16] [17] [18] по крайней мере до Сакеты и Сарнатха , близ Варанаси , где были найдены надписи, относящиеся к эпохе кушанского императора Канишки Великого . [примечание 3]

Кушаны, скорее всего, были одной из пяти ветвей конфедерации юэчжи . [22] [23] индоевропейский происхождения кочевой народ возможного тохарского , [24] [25] [26] [27] [28] которые мигрировали из северо-западного Китая (Синьцзян и Ганьсу) и поселились в древней Бактрии. [23] Основатель династии Куджула Кадфизес следовал греческим культурным идеям и иконографии после греко-бактрийской традиции и был последователем шиваитской секты индуизма . [29] Два более поздних кушанских царя, Вима Кадфис и Васудева II , также были покровителями индуизма. Кушаны вообще были также великими покровителями буддизма и, начиная с императора Канишки, использовали в своем пантеоне элементы зороастризма . [30] Они сыграли важную роль в распространении буддизма в Центральной Азии и Китае, положив начало периоду относительного мира на протяжении 200 лет, который иногда называют « Пакс Кушана ». [31]

Кушаны, возможно, первоначально использовали греческий язык в административных целях, но вскоре стали использовать бактрийский язык . Канишка отправил свои войска к северу от гор Каракорума . Прямая дорога из Гандхары в Китай оставалась под контролем Кушанов более века, поощряла путешествия через Каракорум и способствовала распространению буддизма Махаяны в Китай. Кушанская династия имела дипломатические контакты с Римской империей , Сасанидской Персией , Аксумской империей , династией Хань в Китае. Кушанская империя была в центре торговых отношений между Римской империей и Китаем: по словам Алена Даниэлу , «какое-то время Кушанская империя была центром основных цивилизаций». [32] Хотя большая часть философии, искусства и науки была создана в ее границах, единственные текстовые записи истории империи сегодня происходят из надписей и отчетов на других языках, особенно на китайском. [33]

Кушанская империя распалась на полунезависимые царства в III веке нашей эры, которые пали под натиском сасанидов, вторгшихся с запада и основавших Кушано-Сасанидское царство на территориях Согдианы , Бактрии и Гандхары. В IV веке Гупты , еще одна индийская династия, также наступали с востока. Последнее из Кушанского и Кушано-Сасанидского царств в конечном итоге было разгромлено захватчиками с севера, известными как кидариты , а позднее эфталиты . [12]

Происхождение

[ редактировать ]

Китайские источники описывают Гуйшуан ( 貴霜 , древнекитайский : *kuj-s [s]raŋ ), то есть кушанов, как одно из пяти аристократических племен юэчжи . [36] Многие учёные полагают, что юэчжи были народом индоевропейского происхождения. [24] [37] Часто предполагается специфическое тохарское происхождение юэчжи. [24] [25] [26] [27] [28] [38] иранское сакское , особенно происхождение . Некоторые ученые также предполагают [39]

The Yuezhi were described in the Records of the Great Historian and the Book of Han as living in the grasslands of eastern Xinjiang and northwestern part of Gansu, in the northwest of modern-day China, until their King was beheaded by the Xiongnu (匈奴) who were also at war with China, which eventually forced them to migrate west in 176–160 BC.[40] The five tribes constituting the Yuezhi are known in Chinese history as Xiūmì (休密), Guìshuāng (貴霜), Shuāngmǐ (雙靡), Xìdùn (肸頓), and Dūmì (都密).

The Yuezhi reached the Hellenic kingdom of Greco-Bactria (in northern Afghanistan and Uzbekistan) around 135 BC. The displaced Greek dynasties resettled to the southeast in areas of the Hindu Kush (in present-day Afghanistan and Pakistan) and the Indus basin (in present-day Pakistan and India), occupying the western part of the Indo-Greek Kingdom.

In South Asia, Kushan emperors regularly used the dynastic name ΚΟϷΑΝΟ ("Koshano") on their coinage.[15] Several inscriptions in Sanskrit in the Brahmi script, such as the Mathura inscription of the statue of Vima Kadphises, refer to the Kushan Emperor as ![]()

![]()

![]() , Ku-ṣā-ṇa ("Kushana").[15][41] Some later Indian literary sources referred to the Kushans as Turushka, a name which in later Sanskrit sources[note 4] was confused with Turk, "probably due to the fact that Tukharistan passed into the hands of the western Turks in the seventh century".[42][43] According to John M. Rosenfield, Turushka, Tukhāra or Tukhāra are variations of the word Tokhari in Indian writings.[44] Yet, according to Wink, "nowadays no historian considers them to be Turkish-Mongoloid or "Hun", although there is no doubt about their Central-Asian origin."[42]

, Ku-ṣā-ṇa ("Kushana").[15][41] Some later Indian literary sources referred to the Kushans as Turushka, a name which in later Sanskrit sources[note 4] was confused with Turk, "probably due to the fact that Tukharistan passed into the hands of the western Turks in the seventh century".[42][43] According to John M. Rosenfield, Turushka, Tukhāra or Tukhāra are variations of the word Tokhari in Indian writings.[44] Yet, according to Wink, "nowadays no historian considers them to be Turkish-Mongoloid or "Hun", although there is no doubt about their Central-Asian origin."[42]

Early Kushans

[edit]Some traces remain of the presence of the Kushans in the area of Bactria and Sogdiana in the 2nd-1st century BC, where they had displaced the Sakas, who moved further south.[46] Archaeological structures are known in Takht-i Sangin, Surkh Kotal (a monumental temple), and in the palace of Khalchayan. On the ruins of ancient Hellenistic cities such as Ai-Khanoum, the Kushans are known to have built fortresses. Various sculptures and friezes from this period are known, representing horse-riding archers,[47] and, significantly, men such as the Kushan prince of Khalchayan with artificially deformed skulls, a practice well attested in nomadic Central Asia.[48][49] Some of the Khalchayan sculptural scenes are also thought to depict the Kushans fighting against the Sakas.[50] In these portrayals, the Yuezhis are shown with a majestic demeanour, whereas the Sakas are typically represented with side-whiskers, and more or less grotesque facial expressions.[50]

The Chinese first referred to these people as the Yuezhi and said they established the Kushan Empire, although the relationship between the Yuezhi and the Kushans is still unclear. Ban Gu's Book of Han tells us the Kushans (Kuei-shuang) divided up Bactria in 128 BC. Fan Ye's Book of Later Han "relates how the chief of the Kushans, Ch'iu-shiu-ch'ueh (the Kujula Kadphises of coins), founded by means of the submission of the other Yueh-chih clans the Kushan Empire."[46]

The earliest documented ruler, and the first one to proclaim himself as a Kushan ruler, was Heraios. He calls himself a "tyrant" in Greek on his coins, and also exhibits skull deformation. He may have been an ally of the Greeks, and he shared the same style of coinage. Heraios may have been the father of the first Kushan emperor Kujula Kadphises.[citation needed]

The Chinese Book of Later Han chronicles then gives an account of the formation of the Kushan empire based on a report made by the Chinese general Ban Yong to the Chinese Emperor c. AD 125:

More than a hundred years later [than the conquest of Bactria by the Yuezhi], the prince [xihou] of Guishuang (Badakhshan) established himself as king, and his dynasty was called that of the Guishuang (Kushan) King. He invaded Anxi (Indo-Parthia), and took the Gaofu (Kabul) region. He also defeated the whole of the kingdoms of Puda (Paktiya) and Jibin (Kapisha and Gandhara). Qiujiuque (Kujula Kadphises) was more than eighty years old when he died. His son, Yangaozhen [probably Vema Tahk (tu) or, possibly, his brother Sadaṣkaṇa ], became king in his place. He defeated Tianzhu [North-western India] and installed Generals to supervise and lead it. The Yuezhi then became extremely rich. All the kingdoms call [their king] the Guishuang [Kushan] king, but the Han call them by their original name, Da Yuezhi.

Diverse cultural influences

[edit]In the 1st century BC, the Guishuang (Ch: 貴霜) gained prominence over the other Yuezhi tribes, and welded them into a tight confederation under commander Kujula Kadphises.[53] The name Guishuang was adopted in the West and modified into Kushan to designate the confederation, although the Chinese continued to call them Yuezhi.

Gradually wresting control of the area from the Scythian tribes, the Kushans expanded south into the region traditionally known as Gandhara (an area primarily in Pakistan's Pothowar and Khyber Pakhtunkhwa region) and established twin capitals in Begram[54] and Charsadda, then known as Kapisa and Pushklavati respectively.[53]

The Kushans adopted elements of the Hellenistic culture of Bactria. They adopted the Greek alphabet to suit their own language (with the additional development of the letter Þ "sh", as in "Kushan") and soon began minting coinage on the Greek model. On their coins they used Greek language legends combined with Pali legends (in the Kharoshthi script), until the first few years of the reign of Kanishka. After the middle of Kanishka's reign, they used Kushan language legends (in an adapted Greek script), combined with legends in Greek (Greek script) and legends in Prakrit (Kharoshthi script).

Interestingly there is evidence for the collaboration between Greek populations and the Kushans in the 2nd century AD. Apparently the main architect of the Kushan temple at Surkh Kotal was a Greek named Palamedes. A Greek inscription has been found which could be read as: ΔΙΑ ΠΑΛΑΜΕΔΟΥΣ, i.e. dia Palamedous, meaning "through or by Palamedes". This proves that Hellenistic populations still remained in Bactria up into the Kushan era, and also explains how the Greek alphabet could have been applied to the Bactrian language.[55]

Obverse: Kanishka standing, clad in heavy Kushan coat and long boots, flames emanating from shoulders, holding a standard in his left hand, and making a sacrifice over an altar. Greek legend:

Basileus Basileon Kanishkoy

"[Coin] of Kanishka, king of kings".

The Kushans "adopted many local beliefs and customs, including Zoroastrianism and the two rising religions in the region, the Greek cults and Buddhism".[54] From the time of Vima Takto, many Kushans started adopting aspects of Buddhist culture, and like the Egyptians, they absorbed the strong remnants of the Greek culture of the Hellenistic Kingdoms, becoming at least partly Hellenised. The great Kushan emperor Vima Kadphises, father of Kanishka, embraced Shaivism, a sect of Hinduism, as surmised by coins minted during the period.[9] The following Kushan emperors represented a wide variety of faiths including Buddhism, Zoroastrianism and Hindu Shaivism.

The rule of the Kushans linked the seagoing trade of the Indian Ocean with the commerce of the Silk Road through the long-civilized Indus Valley. At the height of the dynasty, the Kushans loosely ruled a territory that extended to the Aral Sea through present-day Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan and northern India.[53]

The loose unity and comparative peace of such a vast expanse encouraged long-distance trade, brought Chinese silks to Rome, and created strings of flourishing urban centers.[53]

Territorial expansion

[edit]

Rosenfield notes that archaeological evidence of a Kushan rule of long duration is present in an area stretching from Surkh Kotal, Begram, the summer capital of the Kushans, Peshawar, the capital under Kanishka I, Taxila, and Mathura, the winter capital of the Kushans.[61] The Kushans introduced for the first time a form of governance which consisted of Kshatrapas (Brahmi:![]()

![]()

![]() , Kṣatrapa, "Satraps") and Mahakshatrapa (Brahmi:

, Kṣatrapa, "Satraps") and Mahakshatrapa (Brahmi:![]()

![]()

![]()

![]()

![]() , Mahakṣatrapa, "Great Satraps").[62]

, Mahakṣatrapa, "Great Satraps").[62]

Other areas of probable rule include Khwarezm and its capital city of Toprak-Kala,[61][63] Kausambi (excavations of Allahabad University),[61] Sanchi and Sarnath (inscriptions with names and dates of Kushan kings),[61] Malwa and Maharashtra,[64] and Odisha (imitation of Kushan coins, and large Kushan hoards).[61]

Kushan invasions in the 1st century AD had been given as an explanation for the migration of Indians from the Indian Subcontinent toward Southeast Asia according to proponents of a Greater India theory by 20th-century Indian nationalists. However, there is no evidence to support this hypothesis.[65]

The Rabatak inscription, discovered in 1993, confirms the account of the Hou Hanshu, Weilüe, and inscriptions dated early in the Kanishka era (incept probably AD 127), that large Kushan dominions expanded into the heartland of northern India in the early 2nd century AD.[clarify] Lines 4 to 7 of the inscription describe the cities which were under the rule of Kanishka,[note 6] among which six names are identifiable: Ujjain, Kundina, Saketa, Kausambi, Pataliputra, and Champa (although the text is not clear whether Champa was a possession of Kanishka or just beyond it).[66][note 5][67][68] The Buddhist text Śrīdharmapiṭakanidānasūtra—known via a Chinese translation made in AD 472—refers to the conquest of Pataliputra by Kanishka.[69] A 2nd century stone inscription by a Great Satrap named Rupiamma was discovered in Pauni, south of the Narmada river, suggesting that Kushan control extended this far south, although this could alternatively have been controlled by the Western Satraps.[70]

In the East, as late as the 3rd century AD, decorated coins of Huvishka were dedicated at Bodh Gaya together with other gold offerings under the "Enlightenment Throne" of the Buddha, suggesting direct Kushan influence in the area during that period.[72] Coins of the Kushans are found in abundance as far as Bengal, and the ancient Bengali state of Samatata issued coins copied from the coinage of Kanishka I, although probably only as a result of commercial influence.[73][71][74] Coins in imitation of Kushan coinage have also been found abundantly in the eastern state of Orissa.[75]

In the West, the Kushan state covered the Pārata state of Balochistan, western Pakistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, and Turkmenistan. Turkmenistan was known for the Kushan Buddhist city of Merv.[61]

Northward, in the 1st century AD, the Kujula Kadphises sent an army to the Tarim Basin to support the city-state of Kucha, which had been resisting the Chinese invasion of the region, but they retreated after minor encounters.[76] In the 2nd century AD, the Kushans under Kanishka made various forays into the Tarim Basin, where they had various contacts with the Chinese. Kanishka held areas of the Tarim Basin apparently corresponding to the ancient regions held by the Yüeh-zhi, the possible ancestors of the Kushan. There was Kushan influence on coinage in Kashgar, Yarkand, and Khotan.[59] According to Chinese chronicles, the Kushans (referred to as Da Yuezhi in Chinese sources) requested, but were denied, a Han princess, even though they had sent presents to the Chinese court. In retaliation, they marched on Ban Chao in AD 90 with a force of 70,000 but were defeated by the smaller Chinese force. Chinese chronicles relate battles between the Kushans and the Chinese general Ban Chao.[68] The Yuezhi retreated and paid tribute to the Chinese Empire. The regions of the Tarim Basin were all ultimately conquered by Ban Chao. Later, during the Yuánchū period (AD 114–120), the Kushans sent a military force to install Chenpan, who had been a hostage among them, as king of Kashgar.[77]

Kushan fortresses

[edit]Several Kushan fortresses are known, particularly in Bactria, which were often rebuilt on top of Hellenistic fortifications, as in Kampir Tepe.[78][79] They are often characterised by arrow-shaped loopholes for archers.[78]

- The Kushan fortress of Kampir Tepe

- The fortress of Ayaz Kala

- The fortress of Shahr-e Zuhak.[80]

- The temple and fortress of Surkh Kotal

History

[edit]Kushan rulers are recorded for a period of about three centuries, from circa 30 CE to circa 375 CE, until the invasions of the Kidarites. They ruled around the same time as the Western Satraps, the Satavahanas, and the first Gupta Empire rulers.[citation needed]

Kujula Kadphises (c. 30 – c. 80)

[edit]| Kushan emperors 30 CE–350 CE | ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||

...the prince [elavoor] of Guishuang, named thilac [Kujula Kadphises], attacked and exterminated the four other xihou. He established himself as king, and his dynasty was called that of the Guishuang [Kushan] King. He invaded Anxi [Indo-Parthia] and took the Gaofu [Kabul] region. He also defeated the whole of the kingdoms of Puda [Paktiya] and Jibin [Kapisha and Gandhara]. Qiujiuque [Kujula Kadphises] was more than eighty years old when he died."

These conquests by Kujula Kadphises probably took place sometime between AD 45 and 60 and laid the basis for the Kushan Empire which was rapidly expanded by his descendants.[citation needed]

Kujula issued an extensive series of coins and fathered at least two sons, Sadaṣkaṇa (who is known from only two inscriptions, especially the Rabatak inscription, and apparently never ruled), and seemingly Vima Takto.[citation needed]

Kujula Kadphises was the great-grandfather of Kanishka.[citation needed]

Vima Taktu or Sadashkana (c. 80 – c. 95)

[edit]Vima Takto (Ancient Chinese: 閻膏珍 Yangaozhen) is mentioned in the Rabatak inscription (another son, Sadashkana, is mentioned in an inscription of Senavarman, the King of Odi). He was the predecessor of Vima Kadphises, and Kanishka I. He expanded the Kushan Empire into the northwest of South Asia. The Hou Hanshu says:

"His son, Yangaozhen [probably Vema Tahk (tu) or, possibly, his brother Sadaṣkaṇa], became king in his place. He defeated Tianzhu [North-western India] and installed Generals to supervise and lead it. The Yuezhi then became extremely rich. All the kingdoms call [their king] the Guishuang [Kushan] king, but the Han call them by their original name, Da Yuezhi."

— Hou Hanshu[51]

Vima Kadphises (c. 95 – c. 127)

[edit]Vima Kadphises (Kushan language: Οοημο Καδφισης) was a Kushan emperor from around AD 95–127, the son of Sadashkana and the grandson of Kujula Kadphises, and the father of Kanishka I, as detailed by the Rabatak inscription.[citation needed]

Vima Kadphises added to the Kushan territory by his conquests in Bactria. He issued an extensive series of coins and inscriptions. He issued gold coins in addition to the existing copper and silver coinage.[citation needed]

Kanishka I (c. 127 – c. 150)

[edit]Mahārāja Rājadhirāja Devaputra Kāṇiṣka

"The Great King, King of Kings, Son of God, Kanishka".[81]

Mathura art, Mathura Museum

The rule of Kanishka the Great, fourth Kushan king, lasted for about 23 years from c. AD 127.[82] Upon his accession, Kanishka ruled a huge territory (virtually all of northern India), south to Ujjain and Kundina and east beyond Pataliputra, according to the Rabatak inscription:

In the year one, it has been proclaimed unto India, unto the whole realm of the governing class, including Koonadeano (Kaundiny, Kundina) and the city of Ozeno (Ozene, Ujjain) and the city of Zageda (Saketa) and the city of Kozambo (Kausambi) and the city of Palabotro (Pataliputra) and as far as the city of Ziri-tambo (Sri-Champa), whatever rulers and other important persons (they might have) he had submitted to (his) will, and he had submitted all India to (his) will.

— Rabatak inscription, Lines 4–8

His territory was administered from two capitals: Purushapura (now Peshawar in northwestern Pakistan) and Mathura, in northern India. He is also credited (along with Raja Dab) for building the massive, ancient Fort at Bathinda (Qila Mubarak), in the modern city of Bathinda, Indian Punjab.[citation needed]

The Kushans also had a summer capital in Bagram (then known as Kapisa), where the "Begram Treasure", comprising works of art from Greece to China, has been found. According to the Rabatak inscription, Kanishka was the son of Vima Kadphises, the grandson of Sadashkana, and the great-grandson of Kujula Kadphises. Kanishka's era is now generally accepted to have begun in 127 on the basis of Harry Falk's ground-breaking research.[19][20] Kanishka's era was used as a calendar reference by the Kushans for about a century, until the decline of the Kushan realm.[citation needed]

Huvishka (c. 150 – c. 180)

[edit]Huvishka (Kushan: Οοηϸκι, "Ooishki") was a Kushan emperor from the death of Kanishka (assumed on the best evidence available to be in 150) until the succession of Vasudeva I about thirty years later. His rule was a period of retrenchment and consolidation for the Empire. In particular he devoted time and effort early in his reign to the exertion of greater control over the city of Mathura.[citation needed]

Vasudeva I (c. 190 – c. 230)

[edit]Vasudeva I (Kushan: Βαζοδηο "Bazodeo", Chinese: 波調 "Bodiao") was the last of the "Great Kushans". Named inscriptions dating from year 64 to 98 of Kanishka's era suggest his reign extended from at least AD 191 to 225. He was the last great Kushan emperor, and the end of his rule coincides with the invasion of the Sasanians as far as northwestern India, and the establishment of the Indo-Sasanians or Kushanshahs in what is nowadays Afghanistan, Pakistan and northwestern India from around AD 240.[citation needed]

Vāsishka (c. 247 – c. 267)

[edit]Vāsishka was a Kushan emperor who seems to have had a 20-year reign following Kanishka II. His rule is recorded at Mathura, in Gandhara and as far south as Sanchi (near Vidisa), where several inscriptions in his name have been found, dated to the year 22 (the Sanchi inscription of "Vaksushana" – i.e., Vasishka Kushana) and year 28 (the Sanchi inscription of Vasaska – i.e., Vasishka) of a possible second Kanishka era.[84][85]

Little Kushans (AD 270 – 350)

[edit]Following territory losses in the west (Bactria lost to the Kushano-Sasanians), and in the east (loss of Mathura to the Gupta Empire), several "Little Kushans" are known, who ruled locally in the area of Punjab with their capital at Taxila: Vasudeva II (270 – 300), Mahi (300 – 305), Shaka (305 – 335) and Kipunada (335 – 350).[84] They probably were vassals of the Gupta Empire, until the invasion of the Kidarites destroyed the last remains of Kushan rule.[84]

Kushan deities

[edit]

The Kushan religious pantheon is extremely varied, as revealed by their coins that were made in gold, silver, and copper. These coins contained more than thirty different gods, belonging mainly to their own Iranian, as well as Greek and Indian worlds as well. Kushan coins had images of Kushan Kings, Buddha, and figures from the Indo-Aryan and Iranian pantheons.[87] Greek deities, with Greek names are represented on early coins. During Kanishka's reign, the language of the coinage changes to Bactrian (though it remained in Greek script for all kings). After Huvishka, only two divinities appear on the coins: Ardoxsho and Oesho (see details below).[88][89]

The Iranian entities depicted on coinage include:

- Ardoxsho (Αρδοχþο): Ashi Vanghuhi

- Ashaeixsho (Aþαειχþo, "Best righteousness"): Asha Vahishta

- Athsho (Αθþο, "The Royal fire"): Atar[88]

- Pharro (Φαρρο, "Royal splendour"): Khwarenah

- Lrooaspa (Λροοασπο): Drvaspa

- Manaobago (Μαναοβαγο): Vohu Manah[90]

- Mao (Μαο, the Lunar deity): Mah

- Mithro and variants (Μιθρο, Μιιρο, Μιορο, Μιυρο): Mithra

- Mozdooano (Μοζδοοανο, "Mazda the victorious?"): Mazda *vana[88][91]

- Nana (Νανα, Ναναια, Ναναϸαο): variations of pan-Asiatic Nana, Sogdian Nny, Anahita[88]

- Oado (Οαδο): Vata

- Oaxsho (Oαxþo): "Oxus"

- Ooromozdo (Οορομοζδο): Ahura Mazda

- Ořlagno (Οραλαγνο): Verethragna, the Iranian god of war

- Rishti (Ριϸτι, "Uprightness"): Arshtat[88]

- Shaoreoro (Ϸαορηορο, "Best royal power", Archetypal ruler): Khshathra Vairya[88]

- Tiero (Τιερο): Tir

Representation of entities from Greek mythology and Hellenistic syncretism are:

- Zaoou (Ζαοου):[92] Zeus

- Ēlios (Ηλιος): Helios

- Ēphaēstos (Ηφαηστος): Hephaistos

- Oa nēndo (Οα νηνδο): Nike

- Salēnē (Ϲαληνη):[93][94][95][96] Selene

- Anēmos (Ανημος): Anemos

- Ērakilo (Ηρακιλο): Heracles

- Sarapo (Ϲαραπο): the Greco-Egyptian god Sarapis

The Indic entities represented on coinage include:[97]

- Boddo (Βοδδο): the Buddha

- Shakamano Boddho (Ϸακαμανο Βοδδο): Shakyamuni Buddha

- Metrago Boddo (Μετραγο Βοδδο): the bodhisattava Maitreya

- Maaseno (Μαασηνο): Mahāsena

- Skando-Komaro (Σκανδο-kομαρο): Skanda-Kumara

- Bizago: Viśākha[97]

- Ommo: Umā, the consort of Siva.[97]

- Oesho (Οηϸο): long considered to represent Indic Shiva,[98][99][100] but also identified as Avestan Vayu conflated with Shiva.[101][102]

- Two copper coins of Huvishka bear a "Ganesa" legend, but instead of depicting the typical theriomorphic figure of Ganesha, have a figure of an archer holding a full-length bow with string inwards and an arrow. This is typically a depiction of Rudra, but in the case of these two coins is generally assumed to represent Shiva.

- Deities on Kushan coinage and seals

- Mahasena on a coin of Huvishka

- Four-faced Oesho

- Manaobago

- Pharro

- Ardochsho

- Oesho or Shiva

- Oesho or Shiva with bull

- Skanda and Visakha

- Coin of Kanishka I, with a depiction of the Buddha and legend "Boddo" in Greek script

- Herakles.

- Buddha

Kushans and Buddhism

[edit]

The Kushans inherited the Greco-Buddhist traditions of the Indo-Greek Kingdom they replaced, and their patronage of Buddhist institutions allowed them to grow as a commercial power.[110] Between the mid-1st century and the mid-3rd century, Buddhism, patronised by the Kushans, extended to China and other Asian countries through the Silk Road.[citation needed]

Kanishka is renowned in Buddhist tradition for having convened a great Buddhist council in Kashmir. Along with his predecessors in the region, the Indo-Greek king Menander I (Milinda) and the Indian emperors Ashoka and Harsha Vardhana, Kanishka is considered by Buddhism as one of its greatest benefactors.[citation needed]

During the 1st century AD, Buddhist books were being produced and carried by monks, and their trader patrons. Also, monasteries were being established along these land routes that went from China and other parts of Asia. With the development of Buddhist books, it caused a new written language called Gandhara. Gandhara consists of eastern Afghanistan and northern Pakistan. Scholars are said to have found many Buddhist scrolls that contained the Gandhari language.[111]

The reign of Huvishka corresponds to the first known epigraphic evidence of the Buddha Amitabha, on the bottom part of a 2nd-century statue which has been found in Govindo-Nagar, and now at the Mathura Museum. The statue is dated to "the 28th year of the reign of Huvishka", and dedicated to "Amitabha Buddha" by a family of merchants. There is also some evidence that Huvishka himself was a follower of Mahayana Buddhism. A Sanskrit manuscript fragment in the Schøyen Collection describes Huvishka as one who has "set forth in the Mahāyāna."[112]

The 12th century historical chronicle Rajatarangini mentions in detail the rule of the Kushan kings and their benevolence towards Buddhism:[113][114]

Then there ruled in this very land the founders of cities called after their own appellations the three kings named Huska, Juska and Kaniska (...) These kings albeit belonging to the Turkish race found refuge in acts of piety; they constructed in Suskaletra and other places monasteries, Caityas and similar edificies. During the glorious period of their regime the kingdom of Kashmir was for the most part an appanage of the Buddhists who had acquired lustre by renunciation. At this time since the Nirvana of the blessed Sakya Simha in this terrestrial world one hundred fifty years, it is said, had elapsed. And a Bodhisattva was in this country the sole supreme ruler of the land; he was the illustrious Nagarjuna who dwelt in Sadarhadvana.

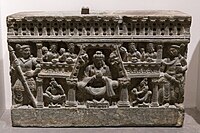

Kushan art

[edit]The art and culture of Gandhara, at the crossroads of the Kushan hegemony, developed the traditions of Greco-Buddhist art and are the best known expressions of Kushan influences to Westerners. Several direct depictions of Kushans are known from Gandhara, where they are represented with a tunic, belt and trousers and play the role of devotees to the Buddha, as well as the Bodhisattva and future Buddha Maitreya.[116]

According to Benjamin Rowland, the first expression of Kushan art appears at Khalchayan at the end of the 2nd century BC.[116] It is derived from Hellenistic art, and possibly from the art of the cities of Ai-Khanoum and Nysa, and clearly has similarities with the later Art of Gandhara, and may even have been at the origin of its development.[116] Rowland particularly draws attention to the similarity of the ethnic types represented at Khalchayan and in the art of Gandhara, and also in the style of portraiture itself.[116] For example, Rowland find a great proximity between the famous head of a Yuezhi prince from Khalchayan, and the head of Gandharan Bodhisattvas, giving the example of the Gandharan head of a Bodhisattva in the Philadelphia Museum of Art.[116] The similarity of the Gandhara Bodhisattva with the portrait of the Kushan ruler Heraios is also striking.[116] According to Rowland the Bactrian art of Khalchayan thus survived for several centuries through its influence in the art of Gandhara, thanks to the patronage of the Kushans.[116]

During the Kushan Empire, many images of Gandhara share a strong resemblance to the features of Greek, Syrian, Persian and Indian figures. These Western-looking stylistic signatures often include heavy drapery and curly hair,[117] representing a composite (the Greeks, for example, often possessed curly hair).[citation needed]

As the Kushans took control of the area of Mathura as well, the Art of Mathura developed considerably, and free-standing statues of the Buddha came to be mass-produced around this time, possibly encouraged by doctrinal changes in Buddhism allowing to depart from the aniconism that had prevailed in the Buddhist sculptures at Mathura, Bharhut or Sanchi from the end of the 2nd century BC.[118] The artistic cultural influence of kushans declined slowly due to Hellenistic Greek and Indian influences.[119]

- Dated Buddhist statuary under the Kushans

- Kanishka I:

Kimbell seated Bodhisattva, with inscription "Year 4 of Kanishka" (AD 131).[note 7][122][123] Another similar statue has "Year 32 of Kanishka".[124] - Kanishka I:

Buddha from Loriyan Tangai with inscription mentioning the "year 318" of the Yavana era (AD 143).[125] - Vasudeva I:

Hashtnagar Buddha and its piedestal, inscribed with "year 384" of the Yavana era (c. AD 209).[125] - Vasudeva I:

Mamane Dheri Buddha, inscribed with "Year 89", probably of the Kanishka era (AD 216).[125] - Kanishka II:

Statue of Hariti from Skarah Dheri, Gandhara, "Year 399" of the Yavana era (AD 244).[125]

Kushan monetary system

[edit]

The Kushans used gold ingots as part of their monetary system, as shown by the gold treasure discovered in 1972 in Dalverzin Tepe.[126] The main objects from the treasure were circular and parallelepipedic ingots, followed by various decorative objects and jewellery items.[126] The circular ingots used to be progressively cut up as needed, depending on the amount required for a transaction.[126] On the contrary, the parallelepipedic ingots were used to stock wealth in a not-divisible form; these ingots bear inscriptions in Kharoshthi mentioning their weight and the god Mitra (protector of contractual relations)[126] These ingots are all attributed to the monetary system of the Kushan Empire.[126]

The coinage of the Kushans was abundant and an important tool of propaganda in promoting each Kushan ruler.[127] One of the names for Kushan coins was Dinara, which ultimately came from the Roman name Denarius aureus.[127][128][129] The coinage of the Kushans was copied as far as the Kushano-Sasanians in the west, and the kingdom of Samatata in Bengal to the east. The coinage of the Gupta Empire was also initially derived from the coinage of the Kushan Empire, adopting its weight standard, techniques and designs, following the conquests of Samudragupta in the northwest.[130][131][132] The imagery on Gupta coins then became more Indian in both style and subject matter compared to earlier dynasties, where Greco-Roman and Persian styles were mostly followed.[131][133]

It has long been suggested that the gold contained in Kushan coins was ultimately of Roman origin, and that Roman coins were imported as a consequence of trade and melted in India to mint Kushan coins. However, a recent archaeometallurgical study of trace elements through proton activation analysis has shown that Kushan gold contains high concentrations of platinum and palladium, which rules out the hypothesis of a Roman provenance. To this day, the origin of Kushan gold remains unknown.[134]

Contacts with Rome

[edit]Several Roman sources describe the visit of ambassadors from the Kings of Bactria and India during the 2nd century, probably referring to the Kushans.[135]

Historia Augusta, speaking of Emperor Hadrian (117–138) tells:[135]

Цари бактрийцев прислали к нему послов просить дружбы. «Цари бактрийцев послали к нему послов-просителей, чтобы просить его дружбы». [135]

Также в 138 г., согласно Аврелию Виктору ( Epitome ‚ XV, 4) и Аппиану ( Praef. , 7), Антонин Пий , преемник Адриана, принял некоторых индийских, бактрийских и гирканских послов. [135]

На некоторых кушанских монетах есть изображение «рома», что указывает на высокий уровень осведомленности и определенный уровень дипломатических отношений. [135]

Летняя столица Кушанской империи Беграм дала значительное количество импортируемых из Римской империи товаров, в частности, различные виды стеклянной посуды. Китайцы описывали наличие римских товаров в Кушанском царстве:

«Там [в Тяньчжу или северо-западной Индии] можно найти драгоценные вещи из Да Циня [Римской империи], а также прекрасные хлопчатобумажные ткани, тонкие шерстяные ковры, всевозможные духи, леденцы , перец , имбирь и черную соль. "

— Хоу Ханьшу [136]

Партамаспат Парфянский царства , клиент Рима и правитель Осроенского Известно, что , торговал с Кушанской империей, товары отправлялись по морю и через реку Инд . [137]

Контакты с Китаем

[ редактировать ]В I и II веках нашей эры Кушанская империя расширилась в военном отношении на север, поставив ее в центр прибыльной торговли Центральной Азии. Говорят, что они сотрудничали в военном отношении с китайцами против вторжений кочевников, особенно когда они объединились с династии Хань генералом Бань Чао против согдийцев в 84 году, когда последние пытались поддержать восстание царя Кашгара. [138] Около 85 года они также оказали помощь китайскому генералу в нападении на Турфан , к востоку от Таримской котловины.

В знак признания своей поддержки китайцев кушаны просили ханьскую принцессу, но получили отказ. [138] [141] даже после того, как они отправили подарки китайскому двору. В ответ они двинулись на Бан Чао в 86 г. с силой в 70 000 человек, но были разбиты меньшими китайскими силами. [138] [141] Юэчжи отступили и отдали дань Китайской империи во время правления императора Хэ Хань (89–106).

Снова зафиксировано, что кушаны посылали подарки китайскому двору в 158–159 годах, во время правления ханьского императора Хуаня .

После этих взаимодействий культурный обмен еще больше увеличился, и кушанские буддийские миссионеры, такие как Локаксема , стали активными в китайских столицах Лояне , а иногда и в Нанкине , где они особенно отличились своей переводческой работой. Они были первыми зарегистрированными пропагандистами писаний Хинаяны и Махаяны в Китае, внося большой вклад в передачу буддизма по Шелковому пути .

Отклонить

[ редактировать ]Кушано-Сасаниды

[ редактировать ]После смерти Васудевы I в 225 году Кушанская империя распалась на западную и восточную половины. Западные кушаны (в Афганистане) вскоре были покорены Персидской Сасанидской империей и уступили Согдиану , Бактрию и Гандхару им . Сасанидский царь Шапур I (240–270) утверждает в своей надписи Накш-э Ростам, что владеет территорией кушанов (Кушан шар) до «Пурушапура» ( Пешавар ), предполагая, что он контролировал Бактрию и территории вплоть до индуистской Индии. -Куш или даже южнее его: [142]

Я, господин, поклоняющийся Мазде, Шапур, царь царей Ирана и Ан-Ирана... (Я) являюсь Хозяином владений Ирана (Эраншахр) и владею территорией Персиса, Парфянского... Индестана, Владения Кушана до пределов Пашкабура и до Каша, Согде и Чечестана.

Это подтверждается и надписью Раг-и-Биби в современном Афганистане . [142]

Сасаниды свергли Западную династию и заменили их персидскими вассалами, известными как кушанши (на бактрийском языке на их монетах: KΟÞANΟ ÞAΟ Кошано Шао ). [143] также называемые индо-сасанидами или кушано-сасанидами . Кушано-сасаниды в конечном итоге стали очень могущественными при Хормизде I Кушаншахе (277–286) и восстали против Сасанидской империи, продолжая при этом многие аспекты кушанской культуры, заметные, в частности, в их титулатуре и чеканке монет. [144]

«Маленькие кушаны» и сюзеренитет Гуптов

[ редактировать ]Выражение Девапутра Шахи Шахану Шахи в Среднем Брахми в Аллахабадском столбе (строка 23), которое, по утверждению Самудрагупты , находится под его властью. [145]

Восточно-Кушанское царство, также известное как «Маленькие Кушаны», располагалось в Пенджабе. Около 270 их территорий на равнине Ганг стали независимыми под властью местных династий, таких как Яудхеи . Затем в середине IV века они были порабощены империей Гуптов под властью Самудрагупты . [148] В своей надписи на Аллахабадском столбе Самудрагупта провозглашает, что Девапутра-Шахи-Шаханушахи (имеется в виду последние кушанские правители, что является искажением кушанских царственных титулов Девапутра , Шао и Шаонаношао : «Сын Божий, Царь, Царь царей») теперь находятся под его властью, и что они были вынуждены «сдаться, предлагая (своих) дочерей замуж и прося об управлении своими округами и провинциями». [149] [148] [150] Это говорит о том, что ко времени Аллахабадской надписи кушаны все еще правили в Пенджабе , но под сюзеренитетом императора Гупта. [148]

Нумимастика свидетельствует о том, что чеканка восточных кушанов была значительно ослаблена: чеканка серебра вообще прекратилась, а чеканка золота обесценилась. Это говорит о том, что восточные кушаны утратили свою центральную торговую роль на торговых путях, поставляющих предметы роскоши и золото . [148] Тем не менее, буддийское искусство Гандхары продолжало процветать, и такие города, как Сирсух возле Таксилы . были основаны [148]

Сасанидские, кидаритские и алхонские вторжения

[ редактировать ]На востоке около 350 г. Шапур II вновь одержал верх над Кушано-Сасанидским царством и взял под свой контроль большие территории в областях, ныне известных как Афганистан и Пакистан , возможно, вследствие уничтожения кушано-сасанидов хионитами . [151] На севере по-прежнему господствовали кушано-сасаниды. Важные находки сасанидских монет за рекой Инд в городе Таксила начинаются только во времена правления Шапура II (годы правления 309–379) и Шапура III (годы правления 383–388), что позволяет предположить, что расширение сасанидского контроля за пределами Инда явился результатом войн Шапура II «с хионитами и кушанами» в 350-358 годах по описанию Аммиана Марцеллина . [152] Вероятно, они сохраняли контроль до прихода кидаритов под руководством их правителя Кидары . [152]

В 360 году кидаритский гунн по имени Кидара сверг кушано-сасанидов и остатки старой кушанской династии и основал Кидаритское царство . Кушанский стиль кидаритских монет указывает на то, что они претендовали на кушанское наследие. Кидариты, похоже, были довольно процветающими, хотя и в меньших масштабах, чем их кушанские предшественники. К востоку от Пенджаба бывшие восточные территории кушанов контролировались могущественной империей Гуптов . [ нужна ссылка ]

Остатки кушанской культуры под кидаритами на северо-западе были окончательно уничтожены в конце V века вторжениями алчонских гуннов (иногда считавшихся ветвью эфталитов ) , а позднее гуннов-незаков . [ нужна ссылка ]

Правители

[ редактировать ]Один из последних списков правителей с датами выглядит следующим образом: [153]

- Герайос ( ок. 1–30 ), первый царь, назвавший себя на своих монетах «Кушан».

- «Великие кушаны»;

- Суд Кадфиза ( ок. 50 – ок. 90 )

- Вима Такто ( ок. 90 – ок. 113 ), псевдоним Сотер Мегас или «Великий Спаситель».

- Вима Кадфис ( ок. 113 – ок. 127 ) Первый великий кушанский император.

- Канишка Великий (127 – ок. 151 )

- Гувишка ( ок. 151 – ок. 190 )

- Васудева I ( ок. 190 – ок. 230 ) Последний великий кушанский император.

- Канишка II ( ок. 230 – 247)

- Vashishka ( c. 247 – 267)

- «Маленькие кушаны»;

- Канишка III ( ок. 267 – 270)

- Васудева II ( ок. 270 – 300)

- Произведения ( ок. 300 – 305 ) [154]

- Шака ( ок. 305 – 335) [154]

- Кипунада ( ок. 335–350 ) [154]

См. также

[ редактировать ]- История Афганистана

- История Пакистана

- История Индии

- Матхура

- Таксила

- Куча , другое тохароязычное царство (с родственной этимологией )

- Иранцы в Китае

- Кушанский сценарий

Примечания

[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Кушаны сначала сохранили греческий язык для административных целей, но вскоре стали использовать бактрийский язык. Бактрийская надпись Рабатак (обнаруженная в 1993 году и расшифрованная в 2000 году) свидетельствует о том, что кушанский царь Канишка Великий ( ок. 127 г. н.э. ) отказался от греческого (ионийского) языка управления и принял бактрийский («арийский язык»). [6]

- ^ Палийское слово вамша (династия), прикрепленное к Гушане (Кушана), то есть Гушана-вамша (Кушанская династия), появляется в посвятительной надписи на ступе Маникиала . [7]

- ^ Это началось около 127 г. н.э. [19] [20] [21]

- ^ Например, историческая хроника XII века из Кашмира « Раджатарангини » описывает среднеазиатских кушанов как Турушку (Турушка).

- ^ Jump up to: а б См. также анализ Симса-Уильямса и Крибба (1995–1996) , специалистов в этой области, сыгравших центральную роль в расшифровке.

- ↑ Перевод полного текста надписи Рабатак см.: Мукерджи (1995) . Этот перевод цитируется по: Goyal (2005) , с. 88.

- ^ Сидящий Будда с надписью, начинающейся с

𑁕 Махараджасья Канишкасья Сэм 4 «4-й год великого короля Канишки».

𑁕 Махараджасья Канишкасья Сэм 4 «4-й год великого короля Канишки».

- ^ Древнегреческий : Василея Коссану , бактрийский : Κοϸανο , Кошано , санскрит : कुषाण , IAST : Кушана ; Брахми : 𑀓𑀼𑀱𑀸𑀡, Кушана ; BHS : Guṣāṇa Vaṃśa , парфянский : 𐭊𐭅𐭔𐭍 𐭇𐭔𐭕𐭓 , кушан Xšaθr , китайский : 貴霜 ; Пиньинь : Гуйшуан [15]

Ссылки

[ редактировать ]- ^ Ромила Тапар (2004). Ранняя Индия: от истоков до 1300 года нашей эры . Издательство Калифорнийского университета. п. 221. ИСБН 978-0-520-24225-8 .

- ^ Бертон Стейн (2010). История Индии . Джон Уайли и сыновья. п. 86. ИСБН 978-1-4443-2351-1 .

- ^ Питер Робб (2011). История Индии . Международное высшее образование Макмиллана. п. 55. ИСБН 978-0-230-34549-2 . [ постоянная мертвая ссылка ]

- ^ Герман Кульке; Дитмар Ротермунд (2016). История Индии . Тейлор и Фрэнсис. ISBN 978-1-317-24212-3 .

- ^ Jump up to: а б Ди Кастро, Анджело Андреа; Надежда, Колин А. (2005). «Варваризация Бактрии». Культурное взаимодействие в Афганистане с 300 г. до н.э. по 300 г. н.э. Мельбурн: Издательство Университета Монаша. стр. 1–18, карта доступна в Интернете, страница 2 Гестии, Табулы Илиаки и трезубца Посейдона . ISBN 978-1876924393 .

- ^ Фальк 2001 , с. 133.

- ^ Розенфилд 1967 , стр. 7 и 8 .

- ^ Jump up to: а б Вурм, Стивен А.; Мюльхойслер, Питер; Трайон, Даррелл Т. (11 февраля 2011 г.). Атлас языков межкультурного общения в Тихоокеанском регионе, Азии и Америке: Том I: Карты. Том II: Тексты . Вальтер де Грюйтер. ISBN 978-3-11-081972-4 .

- ^ Jump up to: а б Бопеараччи 2007 , с. 45.

- ^ Лю 2010 , стр. 61.

- ^ Золотой 1992 , с. 56.

- ^ Jump up to: а б «Афганистан: Центральная Азия и Сасанидское правление, ок. 150 г. до н.э. – 700 г. н.э.» Страноведение Библиотеки Конгресса . 1997. Архивировано из оригинала 15 февраля 2013 года . Проверено 16 августа 2012 г.

- ^ Турчин, Петр; Адамс, Джонатан М.; Холл, Томас Д. (декабрь 2006 г.). «Ориентация исторических империй Восток-Запад» . Журнал исследований мировых систем . 12 (2): 222. ISSN 1076-156X . Проверено 12 сентября 2016 г.

- ^ Таагепера, Рейн (1979). «Размер и продолжительность империй: кривые роста-упадка, с 600 г. до н.э. по 600 г. н.э.». История социальных наук . 3 (3/4): 132. дои : 10.2307/1170959 . JSTOR 1170959 .

- ^ Jump up to: а б с Розенфилд 1967 , с. 7

- ^ Аноним. «История Пакистана: Кушаны» . Архивировано из оригинала 7 июля 2015 года . Проверено 17 мая 2015 г.

- ^ Ю-Ки: буддийские записи западного мира. [Сюань-чжи Ян] Та-Тан си-ю-ки. Книги 1–5 . Перевод Сэмюэля Била. Лондон: Кеган Пол, Тренч, Трубнер и Ко. 1906.

- ^ Hill 2009 , стр. 29, 318–350.

- ^ Jump up to: а б Фальк 2001 , стр. 121–136.

- ^ Jump up to: а б Фальк 2004 , стр. 167–176.

- ^ Хилл 2009 , стр. 29, 33, 368–371.

- ^ Рунион, Мередит Л. (2007). История Афганистана . Вестпорт: Гринвуд Пресс. п. 46. ИСБН 978-0-313-33798-7 .

Народ юэчжи завоевал Бактрию во втором веке до нашей эры. и разделил страну на пять вождеств, одним из которых стала Кушанская империя. Осознавая важность объединения, эти пять племен объединились под властью одного доминирующего кушанского племени, а основные правители произошли от юэчжи.

- ^ Jump up to: а б Лю, Синьру (2001). «Шелковый путь: сухопутная торговля и культурные взаимодействия в Евразии». В Адас, Майкл (ред.). Земледельческие и скотоводческие общества в древней и классической истории . Филадельфия: Издательство Университета Темпл. п. 156. ИСБН 978-1-56639-832-9 .

- ^ Jump up to: а б с Нараин 1990 , стр. 152–155 «[Мы] должны отождествить их [тохарцев] с Юэ-чи из китайских источников... [C] консенсус ученых отождествляет Юэ-чи с тохарцами... [ Общепризнанным является индоевропейское этническое происхождение юэчых = тохарцев... Юэчжи = тохарский народ... Юэчжи = тохарцы..."

- ^ Jump up to: а б Беквит 2009 , с. 380 «Тождественность народов Тохарой и Юэ-чжи вполне определена и ясна на протяжении, по крайней мере, полувека, хотя это не стало широко известно за пределами небольшого числа филологов, которые работают над ранней историей Центральной Евразии и ранней китайской историей. и лингвистика».

- ^ Jump up to: а б Pulleyblank 1966 , стр. 9–39.

- ^ Jump up to: а б Мэллори 1997 , стр. 591–593 «[Т] тохарцы часто идентифицируются в китайских исторических источниках как народ, известный как юэчжи...»

- ^ Jump up to: а б Loewe & Shaughnessy 1999 , стр. 87–88 «Pulleyblank идентифицировал юэчжи... усуней... даюаней... канджу... и народ Яньци... все имена встречаются в китайских исторических источниках для династия Хань, как говорящие на тохарском языке».

- ^ Дэни, Ахмад Хасан; Массон, В.М.; Харматта, Дж.; Пури, Байдж Натх; Этемади, Г.Ф.; Литвинский Б.А. (1992–2005). История цивилизаций Центральной Азии Париж: ЮНЕСКО. стр. 100-1 310 . ISBN 92-3-102719-0 . OCLC 28186754 .

Вопреки прежним предположениям, которые на основании этого эпитета считали Куджулу Кадфиса буддистом [дхармасхита — «стойкий в Законе»], теперь из формулировки надписи в Матхуре становится ясно, что Хувишка носит тот же эпитет сатьядхармастхита, что и царство было даровано ему Сарвой и Счамдавирой (Чандавирой), то есть он был преданным Шивы.

Надпись в Матхуре, о которой идет речь, задокументирована у Людерса 1961, стр. 138ff. - ^ Грене, Франц (2015). «Зороастризм у кушанов». В Фальке, Гарри (ред.). Кушанские истории. Литературные источники и избранные статьи с симпозиума в Берлине, 5–7 декабря 2013 г. Бремен: Хемпен Верлаг.

- ^ Альдрованди, Сибеле; Хирата, Элейн (июнь 2005 г.). «Буддизм, Пакс Кушана и греко-римские мотивы: образец и цель в иконографии Гандхары» . Античность . 79 (304): 306–315. дои : 10.1017/S0003598X00114103 . ISSN 0003-598X . S2CID 161505956 .

- ^ Jump up to: а б Даниэлу, Ален (2003). Краткая история Индии . Саймон и Шустер. п. 111. ИСБН 9781594777943 .

- ^ Хилл 2009 , с. 36 и примечания.

- ^ Яценко, Сергей А. (2012). «Юэчжи о бактрийской вышивке на текстиле, найденном в Нойон-ууле, Монголия» (PDF) . Шелковый путь . 10 .

- ^ Франкфурт, Анри-Поль (1 января 2020 г.). «О некоторых пережитках и новых проявлениях эллинизма в искусстве между Бактрией и Гандхарой (примерно 130 г. до н. э. — 100 г. н. э.)» . Журнал ученых : 26–27.

- ^ «Кушанская империя (ок. 2 век до н.э. – 3 век нашей эры) | Тематический очерк | Хронология истории искусств Хайльбрунна» . Метрополитен-музей . Проверено 23 октября 2015 г.

- ^ Ру 1997 , с. 90 «Они, по почти единодушному мнению, индоевропейцы, вероятно, самые восточные из населявших степи».

- ^ Мэллори и Мэйр 2008 , стр. 270–297.

- ^ Енох, Кошеленко и Хайдари 1994 , стр. 171–183

- ^ Лоу, Майкл А.Н. (1979). "Введение". В Хулсеве, Энтони Франсуа Паулюс (ред.). Китай в Центральной Азии: ранний этап: 125 г. до н.э. – 23 г. н.э.; Аннотированный перевод глав 61 и 96 «Истории бывшей династии Хань» . Брилл. стр. 1–70. ISBN 978-90-04-05884-2 . стр. 23–24.

- ^ Банерджи, Гауранга Натх (1920). Эллинизм в древней Индии . Калькутта: Опубликовано автором; Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. п. 92 .

- ^ Jump up to: а б Винк 2002 , с. 57.

- ^ Раджатарангини Пандит, Ранджит Ситарам (1935). Река королей (раджатарангини) . стр. I168–I173.

Тогда в этой самой земле правили основатели городов, названных своими именами, три короля по имени Хуска , Юска и Каниска (...) Эти короли, хотя и принадлежали к турецкой расе, находили убежище в делах благочестия; они построили в Сускалетре и других местах монастыри , Чайтьи и подобные сооружения.

- ^ Розенфилд 1967 , с. 8

- ^ ХАЛЧАЯН — Энциклопедия Ираника . Рисунок 1.

- ^ Jump up to: а б Груссе 1970 , стр. 31-32

- ^ Лебединский 2006 , с. 62.

- ^ Лебединский 2006 , с. 15.

- ^ Федоров, Михаил (2004). «О происхождении кушанов со ссылкой на нумизматические и антропологические данные» (PDF) . Восточное нумизматическое общество . 181 (Осень): 32. Архивировано из оригинала (PDF) 6 октября 2019 года . Проверено 6 октября 2019 г.

- ^ Jump up to: а б Абдуллаев, Казим (2007). «Миграция кочевников в Центральной Азии (в книге «После Александра: Центральная Азия до ислама»)» . Труды Британской академии . 133 : 89.

Рыцари в кольчужных доспехах имеют аналогии в халчаянских рельефах, изображающих битву юэчжей с сакским племенем (вероятно, сакараулами). Помимо кольчужных доспехов, которые носила тяжелая конница врагов юэчжи, еще одним характерным признаком этих воинов являются длинные бакенбарды (...) Мы думаем, что всех этих гротескных персонажей можно идентифицировать с длинными боками. -бакенбарды как врагов юэчжи и относят их к сакараулам (...) Действительно, эти выразительные фигуры с бакенбардами сильно отличаются от спокойных и величественных лиц и поз юэчжиских изображений.

- ^ Jump up to: а б с Хилл 2009 , с. 29.

- ^ Шаванн 1907 , стр. 190–192.

- ^ Jump up to: а б с д Бенджамин, Крейг (16 апреля 2015 г.). Кембриджская всемирная история: Том 4, Мир с государствами, империями и сетями, 1200 г. до н.э. – 900 г. н.э. Издательство Кембриджского университета. п. 477 и далее. ISBN 978-1-316-29830-5 .

Принято считать, что кушаны были одним из пяти племен юэчжи...

- ^ Jump up to: а б Старр, С. Фредерик (2013). Утерянное Просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до Тамерлана . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. п. 53.

- ^ Сучандра Гош. (2012). Повторное посещение династических святилищ Кушан. Материалы Конгресса истории Индии , 72-я сессия, Патиала, Дели. 212-219.

- ^ О'Брайен, Патрик Карл; Пресс, Оксфордский университет (2002). Атлас всемирной истории . Издательство Оксфордского университета. п. 46. ИСБН 978-0-19-521921-0 .

- ^ Гоял 2005 , с. 93. "Надпись Рабатак утверждает, что в 1 году власть Канишки I была провозглашена в Индии, во всех сатрапиях и в разных городах, как Кунадано (Кундина), Озено ( Удджайн ), Козамбо (Каусамби), Загедо ( Сакета ), Палаботро ( Паталипутра ) и Зири-Тамбо (Джанджгир-Чампа) Эти города лежали к востоку и югу от Матхуры, до которой Вима уже донес свою победоносную руку. Следовательно, они, должно быть, были захвачены или покорены самим Канишкой I. "

- ^ Мукерджи, Б.Н. (1995). «Великое Кушанское завещание». Вестник Индийского музея . Калькутта.

- ^ Jump up to: а б Крибб, Джо (1984). «Сино-харостийские монеты Хотана часть 2» . Нумизматическая хроника . стр. 129–152.

- ^ Шварцберг, Джозеф Э. (1978). Исторический атлас Южной Азии . Чикаго: Издательство Чикагского университета. п. 145, карта XIV.1(ж). ISBN 0226742210 .

- ^ Jump up to: а б с д и ж Розенфилд 1993 , с. 41.

- ^ Сайлендра Нат Сен 1999 , с. 188 .

- ^ Бэшам, Артур Ллевеллин (1968). Документы о дате Канишки: представлены на конференции по дате Канишки, Лондон, 20-22 апреля 1960 г. Архив Брилла. п. 414.

- ^ Розенфилд 1993 , с. 41. «Малва и Махараштра, в отношении которых предполагается, что кушаны имели союз с западными кшатрапами ».

- ^ Холл, DGE (1981). История Юго-Восточной Азии, четвертое издание . Гонконг: Macmillan Education Ltd., с. 17. ISBN 0-333-24163-0 .

- ^ Гоял 2005 , с. 93. "Надпись Рабатак утверждает, что в 1 году власть Канишки I была провозглашена в Индии, во всех сатрапиях и в разных городах, как Кунадано (Кундина), Озено (Удджайн), Козамбо (Каусамби), Загедо (Сакета), Палаботро (Паталипутра) и Зири-Тамбо (Джанджгир-Чампа). Эти города лежали к востоку и югу от Матхуры, до которой Вима уже донес свою победоносную руку. Следовательно, они, должно быть, были захвачены или покорены самим Канишкой I».

- ^ Симс-Уильямс, Николас . «Бактрийские документы из Древнего Афганистана» . Архивировано из оригинала 10 июня 2007 года . Проверено 24 мая 2007 г.

- ^ Jump up to: а б Резахани 2017б , с. 201.

- ^ Пури 1999 , стр. 258 .

- ^ Мукерджи, Братиндра Нат (1988). Взлет и падение Кушанского царства . Фирма КЛМ. п. 269. ИСБН 9780836423938 .

- ^ Jump up to: а б «Монета Саматата» . Британский музей .

- ^ Экспозиция Британского музея, Зал азиатского искусства. [ нужна полная цитата ]

- ^ Сенгупта, Нитиш (2011). Земля двух рек: история Бенгалии от Махабхараты до Муджиба . Пингвин Великобритания. п. 39. ИСБН 978-81-8475-530-5 .

- ^ Нумизматический дайджест . Нумизматическое общество Бомбея. 2012. с. 29.

Что касается золотых монет в Бенгалии, то Саматата, или Юго-Восточная Бенгалия, выпускала золотые монеты... Эта тенденция подражания кушанскому золоту продолжалась и оказала серьезное влияние на структуру валюты этой юго-восточной зоны.

- ^ Рэй, NR (1982). Источники по истории Индии: Бихар, Орисса, Бенгалия, Манипур и Трипура . Институт исторических исследований. п. 194.

Большое количество кушанских и пури-кушанских монет было обнаружено в разных частях Ориссы. Ученые обозначили монеты Пури Кушан как монеты Ория Кушан. Хотя монеты являются имитацией кушанских монет, они были найдены в большом количестве в разных частях Ориссы.

- ^ Груссе 1970 , стр. 45–46.

- ^ Хилл 2009 , с. 43.

- ^ Jump up to: а б РУСАНОВ, Д.В. (1994). «Укрепление Кампир-Тепе: реконструкция» . Бюллетень Азиатского института . 8 : 155–160. ISSN 0890-4464 . JSTOR 24048772 .

- ^ Ртвеладзе, Э (2019). Александрия на берегу Окса — Кампир-Тепе: город-крепость на берегу Окса . Ташкент.

{{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ) - ^ Ли, Джонатан Л. (8 марта 2022 г.). Афганистан: история с 1260 года по настоящее время . Книги реакции. ISBN 978-1-78914-019-4 .

- ^ Пури, Байдж Натх (1965). Индия под властью Кушанов . Бхаратия Видья Бхаван.

- ^ Брейси, Роберт (2017). «Свидание Канишки с 1960 года» . Индийский исторический обзор . 44 (1): 21–61. дои : 10.1177/0376983617694717 . S2CID 149016806 .

- ^ Шварцберг, Джозеф Э. (1978). Исторический атлас Южной Азии . Чикаго: Издательство Чикагского университета. стр. 25, 145. ISBN. 0226742210 .

- ^ Jump up to: а б с Резахани 2017б , с. 203.

- ^ Розенфилд 1967 , с. 57

- ^ Маршак, Борис; Грене, Франц (2006). «Кушанская картина на холсте». Отчеты сессий Академии надписей и изящной словесности . 150 (2): 957. doi : 10.3406/crai.2006.87101 .

- ^ Лю 2010 , стр. 47.

- ^ Jump up to: а б с д и ж Харматта 1999 , стр. 327–328

- ^ Бойс, Мэри (2001). Зороастрийцы: их религиозные верования и практики . Психология Пресс. п. 83. ИСБН 978-0-415-23902-8 .

- ^ Харматта 1999 , стр. 324 .

- ^ Джонгевард, Дэвид; Крибб, Джо (2014). Кушанские, кушано-сасанидские и кидаритовые монеты Каталог монет Американского нумизматического общества (PDF) . Нью-Йорк: АМЕРИКАНСКОЕ НУМИЗМАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. п. Иллюстрация на первой странице. Архивировано из оригинала (PDF) 17 августа 2021 года . Проверено 7 марта 2021 г.

- ^ «Монета Куджулы Кадфисеса» . Британский музей .

- ^ Дэни, АХ; Азимов, М.С.; Литвинский, Б.А.; Чжан, Гуанда; Самхабади, Р. Шабани; Босворт, CE (1 января 1994 г.). История цивилизаций Центральной Азии: развитие оседлых и кочевых цивилизаций, 700 г. до н.э. до нашей эры . ЮНЕСКО. п. 321. ИСБН 978-92-3-102846-5 .

- ^ Кембриджская краткая история Индии . Архив Кубка. п. 77.

- ^ Сен, Сайлендра Нат (1999). Древняя индийская история и цивилизация . Нью Эйдж Интернэшнл. п. 199. ИСБН 978-81-224-1198-0 .

- ^ Сингх, Упиндер (2008). История древней и раннесредневековой Индии: от каменного века до XII века . Пирсон Образовательная Индия. п. 377. ИСБН 978-81-317-1120-0 .

- ^ Jump up to: а б с Харматта 1999 , с. 326 . «Также опущен древнеиранский бог войны Орлагно, место и функции которого занимают группа индийских богов войны, Скандо (древнеиндийский Сканда), Комаро (древнеиндийский Кумара), Маасено (древнеиндийский Махасена), Бизаго (древнеиндийский Кумара). Вишакха) и даже Оммо (древнеиндийская Ума), супруга Шивы. Использование их в качестве обратных типов Хувишки I является ярким свидетельством новых тенденций в религиозной политике кушанского царя, возможно, вызванных вербовкой в армию индийских воинов. Кушанская армия во время похода на Паталипутру».

- ^ Шиварамамурти 1976 , с. 56-59.

- ^ Jump up to: а б Лешнер, Ганс (июль 2012 г.). «Ступа кушанского императора Канишки Великого» (PDF) . Китайско-платонические статьи . 227 :11.

- ^ Jump up to: а б Бопеараччи 2007 , стр. 41–53.

- ^ Симс-Уильямс, Николас. «Бактрийский язык». Энциклопедия Ираника . Том. 3. Лондон: Рутледж и Кеган Пол.

- ^ Бопеараччи 2003 . Цитирует Х. Хумбаха, 1975, стр. 402-408. К.Танабе, 1997, с.277, М.Картер, 1995, с.152. Дж.Крибб, 1997, стр.40.

- ^ Jump up to: а б с Выставка Метрополитен-музея. [ нужна полная цитата ]

- ^ "Фрагмент панно с богом Шивой/Оешо" . Метрополитен-музей.

- ^ Флит, JF (1908). «Внедрение греческого унциала и скорописи в Индию». Журнал Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии . 1908 : 179, примечание 1. JSTOR 25210545 .

Чтение имени божества на этой монете весьма неопределенно и спорно (Риом, Риддхи, Ришти, Рисе...).

- ^ Шрава, Сатья (1985). Кушанская нумизматика . Пранава Пракашан. п. 29.

Имя Риом, прочитанное Гарднером, было прочитано Каннингемом как Райд, который приравнял его к Риддхи, индийской богине удачи. Ф.В. Томас прочитал имя как Рея.

- ^ Перкинс, Дж. (2007). Трехглавый Шива на реверсе медной монеты Вимы Кадфисеса. Исследования Южной Азии, 23 (1), 31–37.

- ^ Музей Фицуильяма (1992). Эррингтон, Элизабет (ред.). Перекресток Азии: трансформация образа и символа в искусстве древнего Афганистана и Пакистана . Древняя Индия и Иранский трест. п. 87. ИСБН 9780951839911 .

- ^ Розенфилд 1967 , с. 451, рис. 105 : «Рис. 105: Пьедестал с изображением Шакьямуни в окружении бодхисаттв и преданных. Шоторак».

- ^ Лю 2010 , стр. 42.

- ^ Лю 2010 , стр. 58.

- ^ Нилис, Джейсон. Ранние буддийские сети передачи и торговли. 2010. с. 141

- ^ Саилендра Нат Сен 1999 , стр. 199–200 .

- ^ Jump up to: а б Махаджан, В.Д. (2016). Древняя Индия . Издательство С. Чанд. п. 330. ИСБН 978-93-5253-132-5 .

- ^ Пандит, Ранджит Ситарам (1935). Река королей (раджатарангини) . п. И168–И173.

- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Роуленд, Бенджамин (1971). «Греко-бактрийское искусство и Гандхара: Халчаян и гандхарские бодхисаттвы». Архивы азиатского искусства . 25 : 29–35. ISSN 0066-6637 . JSTOR 20111029 .

- ^ Бирмингемский художественный музей (2010). Бирмингемский художественный музей: путеводитель по коллекции . [Бирмингем, Алабама]: Художественный музей Бирмингема. п. 51. ИСБН 978-1-904832-77-5 .

- ^ Стоунман, Ричард (2019). Греческий опыт Индии: от Александра до индо-греков . Издательство Принстонского университета. стр. 439–440. ISBN 9780691185385 .

- ^ Сайлендра Нат Сен 1999 , с. 202 .

- ^ Гош, Н.Н. (1935). Ранняя история Каусамби . Аллахабадский юридический журнал Press. п. XXI .

- ^ Индийская эпиграфия 8 стр.179

- ^ « Сидящий Будда с двумя слугами , 82 год нашей эры» . Художественный музей Кимбелла.

- ^ Музей азиатских цивилизаций (Сингапур) (2007 г.). Кришнан, Гаури Паримоо (ред.). Божественное внутри: искусство и живая культура Индии и Южной Азии . Мировой научный паб. п. 113. ИСБН 9789810567057 .

Буддийская Триада из Харьяны или Матхуры, 4-й год Каниски (82 г. н.э.). Художественный музей Кимбелла, Форт-Уэрт.

- ^ Берендт, Курт А. (2007). Искусство Гандхары в Метрополитен-музее . Метрополитен-музей. п. 48, рис. 18. ISBN 9781588392244 .

- ^ Jump up to: а б с д Ри, Джухён (2017). Проблемы хронологии в Гандхаране. Позиционирование гандхарских будд в хронологии (PDF) . Оксфорд: Археопресс Археология. стр. 35–51.

- ^ Jump up to: а б с д и Ильясов, Джангар (2022). Великолепие оазисов Узбекистана . Париж: Издания Лувра. стр. 68–70. ISBN 978-8412527858 .

- ^ Jump up to: а б Сен, Судипта (2019). Ганг: многообразие прошлого индийской реки . Издательство Йельского университета. п. 205. ИСБН 9780300119169 .

- ^ Ваная, Р. (1983). Индийская чеканка . Национальный музей.

Известные под термином «динары» в ранних надписях Гуптов, их золотые монеты были основаны на весовом стандарте кушанов, то есть 8 граммов/120 гран. Во времена Скандагупты он был заменен стандартом в 80 рати или 144 грана.

- ^ Мукерджи, Радхакумуд (1997). Империя Гуптов . Мотилал Банарсидасс Publ. п. 31. ISBN 9788120804401 .

- ^ Надписи Гуптов с использованием термина «Динара» для обозначения денег: № 5-9, 62, 64 в Флит, Джон Фейтфулл (1960). Надписи ранних царей Гуптов и их преемников .

- ^ Jump up to: а б Мукерджи, Радхакумуд (1997). Империя Гуптов . Мотилал Банарсидасс Publ. п. 30. ISBN 9788120804401 .

- ^ Хайэм, Чарльз (2014). Энциклопедия древних азиатских цивилизаций . Издательство информационной базы. п. 82. ИСБН 9781438109961 .

- ^ Пал, Пратападитья (1986). Индийская скульптура. Том I: Около 500 г. до н. э. – 700 г. н. э . Музей искусств округа Лос-Анджелес совместно с издательством Калифорнийского университета. стр. 73 , 78. ISBN. 9780520059917 .

- ^ Реден, Ситта (2 декабря 2019 г.). Справочник по древним афро-евразийским экономикам: Том 1: Контексты . Вальтер де Грюйтер ГмбХ & Ко КГ. п. 505. ИСБН 978-3-11-060494-8 .

- ^ Jump up to: а б с д и Маклафлин, Рауль (2010). Рим и Дальний Восток: торговые пути в древние земли Аравии, Индии и Китая . А&С Черный. п. 131. ИСБН 9781847252357 .

- ^ Хилл 2009 , с. 31.

- ^ Эллерброк, Уве (2021). Парфяне: Забытая империя . Рутледж. п. 61. ИСБН 978-1-000-35848-3 .

- ^ Jump up to: а б с де Креспиньи, Рэйф. (2007). Биографический словарь от Поздней Хань до Трех Королевств (23–220 гг. Н.э.) . Лейден: Koninklijke Brill. стр. 5-6. ISBN 90-04-15605-4 .

- ^

Джо Крибб, 1974, «Китайские свинцовые слитки с варварскими греческими надписями в кладах монет», стр. 76–8 [1]

Джо Крибб, 1974, «Китайские свинцовые слитки с варварскими греческими надписями в кладах монет», стр. 76–8 [1] - ^ «Свинцовая монета «Мир мира» (лицевая и оборотная стороны)» www.gansumuseum.com Музей Ганьсу.

- ^ Jump up to: а б Сегодня, Ласло. (1997). Конные лучники: начало истории Центральной Азии . Дарем: Даремская академическая пресса. страница 393. ISBN 1-900838-03-6 .

- ^ Jump up to: а б с Резахани 2017б , стр. 202–203.

- ^ Резахани 2017b , с. 204.

- ^ Резахани 2017b , стр. 200–210.

- ^ Эрали, Авраам (2011). Первая весна: Золотой век Индии . Книги Пингвинов Индия. п. 38. ISBN 9780670084784 .

- ^ Эррингтон, Элизабет; Кертис, Веста Сархош (2007). От Персеполя до Пенджаба: исследование Древнего Ирана, Афганистана и Пакистана . Издательство Британского музея. п. 88. ИСБН 9780714111650 .

В Пенджабе очевидна стилистическая прогрессия золотой серии от Кушана до Кидарита: имитационные статеры выпускались сначала на имя Самудрагупты, затем Кирады, «Пероза» и, наконец, Кидары.

- ^ Крибб, Джо (январь 2010 г.). «Кидариты, нумизматические свидетельства» . Монеты, искусство и хронология II : 101.

- ^ Jump up to: а б с д и Дэни, Литвинский и Замир Сафи 1996 , стр. –165-166

- ↑ Строки 23-24 надписи Самудрагупты на Аллахабадском столбе : «Самоотдача, предложение (своих) дочерей замуж и просьба об управлении своими районами и провинциями через значок Гаруда, со стороны Девапутры-Шахи-Шаханушахи. и правители шаков, и (правители) оккупировали все островные страны, такие как Симхала и другие».

- ^ Крибб, Джо; Сингх, Каран (зима 2017 г.). «Два любопытных типа кидаритовых монет из Кашмира III века» . ДЖОНС . 230 : 3.

- ^ Резахани 2017a , с. 85.

- ^ Jump up to: а б Гош, Амалананда (1965). Таксила . Архив Кубка. стр. 790–791.

- ^ Джонгевард, Дэвид; Крибб, Джо (2014). Кушанские, кушано-сасанидские и кидаритовые монеты Каталог монет Американского нумизматического общества Дэвида Джонгеварда и Джо Крибба с Питером Донованом . п. 4.

- ^ Jump up to: а б с Славная история Кушанской империи, Адеш Катария, 2012, стр.69.

Источники

[ редактировать ]| История Индии |

|---|

|

| Хронология |

| История Афганистана |

|---|

|

| Хронология |

- Авари, Бурджор (2007). Индия: Древнее прошлое . Лондон: Рутледж. ISBN 978-0-415-35616-9 .

- Беквит, Кристофер И. (2009). Империи Шелкового пути: История Центральной Евразии от бронзового века до наших дней . Издательство Принстонского университета . ISBN 978-1-4008-2994-1 .

- Бенджамин, Крейг (2007). Юэчжи: происхождение, миграция и завоевание Северной Бактрии . ИСД. ISBN 978-2-503-52429-0 .

- Бопеараччи, Осмунд (2003). От Инда до Окса, Археология Центральной Азии (на французском языке). Латте: Ассоциация имаго-музеев латте. ISBN 2-9516679-2-2 .

- Бопеараччи, Осмунд (2007). «Некоторые наблюдения по хронологии ранних кушанов». В Гиселене, Рика (ред.). От индо-греков до Сасанидов: данные для истории и исторической географии . Полет. XVII. Группа по изучению ближневосточной цивилизации.

- Шаванн, Эдуард (1906). Три китайских генерала династии Восточная Хань. Пань Чао (32–102 шт.); – его сын Пан Ён; – Леанг К’ин (112 шт.). Глава LXXVII Хоу Хань Чжоу . Тунг Пао 7.

- Шаванн, Эдуард (1907). Западные страны по мнению Хоу Хань Чжоу . Тун Пао 8. стр. 149–244.

- Дэни, Ахмад Хасан; Литвинский Борис Абрамович; Замир Сафи, М.Х. « Восточные кушаны, кидарины в Гандхаре и Кашмире и поздние эфталиты ». Литвинский (1996) , стр. 163–184.

- Дорнейх, Крис М. (2008). Китайские источники по истории Нюси-Уси-Аси(ой)-Риши(ка)-Арси-Арши-Ружжи и их Гуйшуан-Кушанской династии. Шиджи 110/Ханьшу 94А: Сюнну: краткий обзор китайского оригинального текста и нескольких западных переводов с дошедшими до нас аннотациями . Берлин. Чтобы прочитать или скачать перейдите по ссылке: [2]

- Эноки, К.; Кошеленко Г.А.; Хайдари, З. «Юэ-чжи и их миграции». В Harmatta, Puri & Etemadi (1994) , стр. 165–183.

- Фачценна, Доменико (1980). Буткара I (Сват, Пакистан) 1956–1962, Том III 1 (на английском языке). Рим: IsMEO (Итальянский институт Ближнего и Дальнего Востока).

- Фальк, Гарри (1995–1996). Искусство и археология Шелкового пути IV .

- Фальк, Гарри (2001). «Юга Схуджиддхваджи и эпоха Кушанов » . Искусство и археология Шелкового пути VII . стр. 121–136.

- Фальк, Гарри (2004). « Эпоха Канишки в записях Гупта». Искусство и археология Шелкового пути X . стр. 167–176.

- Фуше, Массачусетс, 1901. «Заметки по древней географии Гандхары (комментарий к главе Хиуэн-Цанга)». BEFEO № 4, октябрь 1901 г., стр. 322–369.

- Голден, Питер Б. (1992). Введение в историю тюркских народов . Харрасовиц Верлаг.

- Гоял, СР (2005). Древние индийские надписи . Джодхпур, Индия: Книжный мир Кусуманджали.

- Груссе, Рене (1970). Степная империя: История Центральной Азии . Издательство Университета Рутгерса. ISBN 978-0-8135-1304-1 .

- Харгривз, Х. (1910–11). «Раскопки в Шахджи-ки Дери»; Археологическая служба Индии . стр. 25–32.

- Харматта, Янош. «Религии в Кушанской империи». В Харматте, Пури и Этемади (1999) , стр. 313–330.

- Харматта, Янош ; Пури, Б.Н.; Этемади, Г. Ф., ред. (1994). История цивилизаций Центральной Азии. Том II Развитие оседлых и кочевых цивилизаций, 700 г. до н.э. - 250 г. н.э. Париж: ЮНЕСКО . ISBN 978-92-3-102846-5 . Проверено 29 мая 2015 г.

- Харматта, Джон ; Пури, Б.Н.; Этемади, Г. Ф., ред. (1999) [1994]. История цивилизаций Центральной Азии. Том II Развитие оседлых и кочевых цивилизаций, 700 г. до н.э. - 250 г. н.э. Дели: Мотилал Банарсидасс. ISBN 978-8-1208-1408-0 . Проверено 31 июля 2021 г.

- Хилл, Джон Э. 2004. Народы Запада из Weilüe 魏略, автор Ю Хуан 魚豢 : Китайский отчет третьего века, составленный между 239 и 265 годами нашей эры. Черновой вариант аннотированного перевода на английский язык. [3]

- Хилл, Джон Э. (2009). Через Нефритовые ворота в Рим: исследование Шелкового пути во времена поздней династии Хань, с первого по второй века нашей эры . КнигаВсплеск. ISBN 978-1-4392-2134-1 .

- Хоуи, В. «Слово Козола в значении кадфисов на монетах Кусхан». Журнал Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии , 1902 г., стр. 428–429. JSTOR 25208419 .

- Илолиев А. «Царь людей: Али ибн Аби Талиб в памирских народных сказках». Журнал шиитских исламских исследований, том. 8 нет. 3, 2015, стр. 307–323. Проект MUSE, doi:10.1353/isl.2015.0036.

- Кеннеди, Дж. «Поздние кушаны». Журнал Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии , 1913, стр. 1054–1064. JSTOR 25189078 .

- Конов, Стен, изд. 1929. Надписи Харошти, за исключением надписей Ашоки . Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. II, Часть I. Перепечатка: Дом индологической книги, Варанаси, 1969.

- Лебединский, Ярослав (2006). Сумки . Париж: Издания Errance. ISBN 2-87772-337-2 .

- Лернер, Мартин (1984). Пламя и лотос: искусство Индии и Юго-Восточной Азии из коллекций Кроноса . Нью-Йорк: Метрополитен-музей. ISBN 0-87099-374-7 .

- Литвинский, Борис Абрамович, изд. (1996). История цивилизаций Центральной Азии. Том III Перекресток цивилизаций: 250–750 годы нашей эры . Париж: ЮНЕСКО. ISBN 9789231032110 .

- Лю, Синьжу (осень 2001 г.). «Миграция и расселение юэжи-кушанов: взаимодействие и взаимозависимость кочевых и оседлых обществ» . Журнал всемирной истории . 12 (2). Издательство Гавайского университета: 261–292. дои : 10.1353/jwh.2001.0034 . S2CID 162211306 .

- Лю, Синьру (2010). Шелковый путь в мировой истории . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

- Лоу, Майкл ; Шонесси, Эдвард Л. (1999). Кембриджская история древнего Китая: от истоков цивилизации до 221 г. до н.э. Издательство Кембриджского университета . дои : 10.1017/CHOL9780521470308 . ISBN 0-521-47030-7 .

- Мэллори, JP (1997). Энциклопедия индоевропейской культуры . Тейлор и Фрэнсис . ISBN 1-884964-98-2 .

- Мэллори, Япония ; Майр, Виктор Х. (2008). Таримские мумии: Древний Китай и тайна древнейших народов Запада . Темза и Гудзон . ISBN 978-0-500-28372-1 .

- Массон В.М. «Забытая Кушанская империя: Новые открытия в Зар-Тепе». Археология , вып. 37, нет. 1, 1984, стр. 32–37. JSTOR 41728802 .

- Нараин, АК (1990). «Индоевропейцы в Средней Азии». В Синоре, Денис (ред.). Кембриджская история ранней Внутренней Азии . Том. 1. Издательство Кембриджского университета . стр. 151–177. дои : 10.1017/CHOL9780521243049.007 . ISBN 978-1-139-05489-8 .

- Пуллибланк, Эдвин Г. (1966). «Китайцы и индоевропейцы». Журнал Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии . 98 (1/2): 9–39. дои : 10.1017/S0035869X00124566 . JSTOR 25202896 . S2CID 144332029 .

- Пури, Байдж Натх . «Саки и индопарфяне». В Харматте, Пури и Этемади (1994) , стр. 184–201.

- Пури, Байдж Натх . «Кушаны». В Харматте, Пури и Этемади (1999) , стр. 247–264.

- «Столб перил из красного песчаника». Ежеквартальный журнал Британского музея , том. 30, нет. 1/2, 1965, стр. 64–64. JSTOR 4422925 .

- Резахани, Ходадад (2017a). «Восточный Иран в поздней античности». Переориентация сасанидов: Восточный Иран в поздней античности . Издательство Эдинбургского университета. стр. 1–256. ISBN 978-1-4744-0030-5 . JSTOR 10.3366/j.ctt1g04zr8 . ( требуется регистрация )

- Резахани, Ходадад (2017b). «От кушанов до западных тюрков». В Дарьяи, Турадж (ред.). Царь семи стран: история древнего иранского мира (3000 г. до н.э. – 651 г. н.э.) . UCI Иорданский центр персидских исследований. стр. 1–236. ISBN 978-0-692-86440-1 .

- Райф, Дж. Л. «Создание Римской Индии Грантом Паркером (обзор)». Американский журнал филологии, том. 135 нет. 4, 2014, стр. 672–675. Проект MUSE, doi:10.1353/ajp.2014.0046.

- Розенфилд, Джон М. (1967). Династические искусства кушанов . Издательство Калифорнийского университета.

- Розенфилд, Джон М. (1993). Династическое искусство кушан . Нью-Дели: Мунширам Манохарлал. ISBN 81-215-0579-8 .

- Ру, Жан-Поль (1997). Центральная Азия, история и цивилизация [ Центральная Азия: история и цивилизация ] (на французском языке). Файярд . ISBN 978-2-213-59894-9 .

- Сайлендра Нат Сен (1999). Древняя индийская история и цивилизация . Нью Эйдж Интернэшнл. ISBN 978-81-224-1198-0 .

- Сарианиди, Виктор . 1985. Золотой клад Бактрии: Из раскопок Тилля-Тепе в Северном Афганистане . Гарри Н. Абрамс, Инк. Нью-Йорк.

- Симс-Уильямс, Николас ; Крибб, Джо. «Новая бактрийская надпись Канишки Великого». В Фальке (1995–1996) , стр. 75–142.

- Симс-Уильямс, Николас. 1998. «Дополнительные примечания к бактрийской надписи Рабатак с приложением об именах Куджулы Кадфисеса и Вима Такту на китайском языке». Материалы Третьей европейской конференции иранистов. Часть 1: Древние и средние иранские исследования . Под редакцией Николаса Симса-Уильямса. Висбаден. стр. 79–93.

- Шиварамамурти, К. (1976). Шатарудрия: Вибхути иконографии Шивы . Дели: Публикации Абхинава.

- Спунер, Д.Б. (1908–09). «Раскопки в Шахджи-ки Дери»; Археологическая служба Индии . стр. 38–59.

- Уотсон, Бертон. Пер. 1993. Записи великого историка Китая: Вторая династия Хань. В переводе с Шиджи Сыма Цяня . Глава 123: «Отчет о Даюане », издательство Колумбийского университета. Пересмотренное издание. ISBN 0-231-08166-9 ; ISBN 0-231-08167-7 (pbk.)

- Подмигните, Андре (2002). Аль-Хинд: Славянские цари и исламское завоевание, 11-13 века . БРИЛЛ.

- Цюрхер, Э. (1968). «Юэ-чжи и Канишка в китайских источниках». В Бэшаме, Алабама (ред.). Записки о дате Канишки . Лейден: Э. Дж. Брилл. стр. 346–393.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]- Бонманн, Свенья; Хафманн, Якоб; Коробцов, Натали; Бобомуллоев, Бобомулло (12 июля 2023 г.). «Частичная расшифровка неизвестного кушанского письма» . Труды Филологического общества . 121 (2): 293–329. дои : 10.1111/1467-968X.12269 . S2CID 259851498 .

Внешние ссылки

[ редактировать ]- Кушанская династия в Британской энциклопедии

- История капсулы Метрополитен-музея

- Новые документы помогают исправить спорные кушанские датировки на Wayback Machine (архивировано 4 февраля 2005 г.)

- Монеты Кушан на wildwinds.com