Среднеазиатское искусство

| История искусства |

|---|

Центральноазиатское искусство — это изобразительное искусство, созданное в Центральной Азии , на территориях, соответствующих современному Кыргызстану , Казахстану , Узбекистану , Туркменистану , Таджикистану , Афганистану и частям современной Монголии, Китая и России. [3] [4] Искусство древней и средневековой Центральной Азии отражает богатую историю этой обширной территории, где проживает огромное разнообразие народов, религий и образов жизни. Художественные остатки региона демонстрируют замечательное сочетание влияний, которые иллюстрируют мультикультурную природу среднеазиатского общества. Передача искусства по Шелковому пути , скифское искусство , греко-буддийское искусство , сериндское искусство и, в последнее время, персидская культура — все это часть этой сложной истории.

С конца второго тысячелетия до нашей эры и до самого недавнего времени луга Центральной Азии – простирающиеся от Каспийского моря до центрального Китая и от юга России до северной Индии – были домом для мигрирующих скотоводов, которые вели смешанную экономику на окраинах оседлых обществ. Доисторическое «звериное» искусство этих кочевников-скотоводов демонстрирует не только их зооморфную мифологию и шаманские традиции, но и их гибкость в включении символов оседлого общества в их собственные произведения искусства.

Центральная Азия всегда была перекрестком культурного обмена, центром так называемого Шелкового пути – сложной системы торговых путей, простирающихся от Китая до Средиземноморья. Уже в бронзовом веке (3-е и 2-е тысячелетия до н. э.) растущие поселения составляли часть обширной торговой сети, связывавшей Среднюю Азию с долиной Инда , Месопотамией и Египтом. [5]

Искусство последних столетий находится в основном под влиянием исламского искусства , но разнообразные более ранние культуры находились под влиянием искусства Китая, Персии и Греции, а также Звериного стиля , развившегося среди кочевых народов степей . [4] [6]

Верхний палеолит

[ редактировать ]

Первое заселение современного человека в суровом климате Северной и Центральной Азии датируется примерно 40 000 лет назад, а ранняя янская культура северной Сибири датируется примерно 31 000 годом до нашей эры. Примерно к 21 000 г. до н.э. сложились две основные культуры: мальтийская культура и чуть позже Афонтова горо-ошурковская культура . [7]

Культура Мальты , сосредоточенная вокруг Мальты , на реке Ангаре , вблизи озера Байкал в Иркутской области , Южной Сибири и расположенная на северо-восточной периферии Средней Азии, создала одни из первых произведений искусства в Верхней Азии. Период палеолита , с такими предметами, как фигурки Венеры с Мальты . Эти фигурки состоят чаще всего из бивня мамонта . Фигурам около 23 000 лет, они относятся к граветтскому периоду . Большинство этих статуэток изображают стилизованную одежду. Довольно часто изображается лицо. [8] Традиция портативных статуэток верхнего палеолита была почти исключительно европейской. Было высказано предположение, что Мальта имела какую-то культурную и культовую связь с Европой в тот период, но это остается нерешенным. [7] [9]

Бронзовый век

[ редактировать ]Бактрийско -Маргианский археологический комплекс (BMAC, также известный как «цивилизация Окса») — современное археологическое обозначение бронзового века археологической культуры Центральной Азии , датируемой ок. 2200–1700 гг. до н.э., расположен на территории современного восточного Туркменистана , северного Афганистана, южного Узбекистана и западного Таджикистана , с центром в верховьях Амударьи (известной древним грекам как река Окс), территории, охватывающей древнюю Бактрию. Его памятники были обнаружены и названы советским археологом Виктором Сарианиди (1976 г.). Бактрия была греческим названием древнеперсидского Бактриша (от родного * Bāxciš ). [10] (названа в честь ее столицы Бактры, современного , столицей которой был Мерв , Балха), на территории современного северного Афганистана, а Маргиана была греческим названием персидской сатрапии Маргу на территории сегодняшнего Туркменистана.

Богини плодородия, называемые «Бактрийскими принцессами», изготовленные из известняка, хлорита и глины, отражают аграрное общество бронзового века , а обширный корпус металлических предметов указывает на сложную традицию обработки металлов. [11] В больших стилизованных платьях, а также в головных уборах, сливающихся с волосами, «бактрийские царевны» олицетворяют высокопоставленную богиню, персонаж среднеазиатской мифологии, играющий регулирующую роль, усмиряющую необузданные силы. [ нужна ссылка ]

- Женская статуэтка типа «Бактрийская царевна»; между 3-м и 2-м тысячелетиями до нашей эры; группа минералов хлорита (платье и головные уборы) и известняка (лицо и шея); высота: 17,3 см, ширина: 16,1 см; Лувр

- Древняя чаша с животными, Бактрия, 3–2 тыс. до н.э.

- Топор с орлиным демоном и животными; конец 3-го – начало 2-го тысячелетия до н. э.; позолоченное серебро ; длина: 15 см; Метрополитен-музей (Нью-Йорк)

- Фигурка верблюда; конец III – начало II тысячелетия до н.э.; медный сплав; 8,89 см; Метрополитен-музей

- Выдерживаемый вес; конец III – начало II тысячелетия до н.э.; хлорит; 25,08 х 19,69 х 4,45 см; Музей искусств округа Лос-Анджелес (США)

- Женская статуэтка типа «Бактрийская царевна»; 2500–1500; хлорит (платье и головные уборы) и известняк (голова, руки и ноги); высота: 13,33 см; Музей искусств округа Лос-Анджелес (США)

- Стакан с птицами по краю; конец III – начало II тысячелетия до н.э.; электрум ; высота: 12 см, ширина: 13,3 см, глубина: 4,5 см; Метрополитен-музей

Скифские культуры

[ редактировать ]Пазырикская культура (6–3 вв. до н. э.)

[ редактировать ]

Пазырыкская культура – скифская. [12] кочевая железного века археологическая культура (иранского происхождения; ок. 6-3 вв. до н.э.), идентифицированная по раскопанным артефактам и мумифицированным людям, найденным в вечной Сибири мерзлоте , в Горном Алтае , Казахстане и близлежащей Монголии . Мумии захоронены в длинных курганах ( курганах ), подобных курганам скифской культуры на Украине . Типовым памятником являются Пазырыкские могильники плато Укок . [13] В этом месте было найдено множество артефактов и человеческих останков, в том числе Сибирская Ледяная Принцесса , что указывает на процветающую культуру в этом месте, которая извлекала выгоду из множества торговых путей и караванов торговцев, проходящих через этот район. [14] Считается, что пазырыкцы вели военную жизнь. [15]

Другие курганные могильники, связанные с этой культурой, включают кладбища Башадара, Туекты, Уландрыка, Полосьмака и Береля . Места поселений, связанных с захоронениями, пока неизвестны, что позволяет предположить чисто кочевой образ жизни.

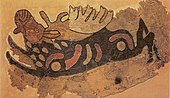

Среди замечательных тканей, обнаруженных в Пазырыкских захоронениях, - древнейший известный шерстяной ковер с узловатым ворсом , древнейший вышитый китайский шелк и два куска тканой персидской ткани (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург). В ковре преобладают красный цвет и охра, основной рисунок которого — всадники, олени и грифоны. Многие пазырыкские войлочные драпировки, чепуха и подушки были покрыты сложными узорами, выполненными войлочными аппликациями, крашеными мехами и вышивкой. Исключительный интерес представляют композиции с фигурными композициями животных и людей, наиболее примечательными из которых являются повторение сцены вступления в должность на фетровой завесе и получеловеческого-полуптичьего существа на другой (оба находятся в Государственном Эрмитаже). , Санкт-Петербург ). Одежда из войлока, кожи или меха также была богато украшена.

На поводьях либо вырезали изображения животных, либо украшали деревянные поводья, покрытые золотой фольгой. Их хвостовые ножны были украшены орнаментом, как и головные уборы и нагрудники. Некоторым лошадям надевали кожаные или фетровые маски, напоминающие животных, с часто вкрапленными в них оленьими или бараньими рогами. Многие атрибуты имели форму мотивов животных из железа, бронзы и позолоченного дерева, либо нанесенных, либо подвешенных к ним; а биты имели концевые украшения в форме животных. У алтае-саянских животных мышцы часто обозначаются точками и запятыми - формальная условность, которая, возможно, возникла из аппликационного рукоделия. Такие отметины иногда включаются в ассирийские , ахеменидские и даже урартские изображения животных древнего Ближнего Востока . Опознавательные знаки с точкой служат той же цели на изображениях оленя и других животных, выполненных современными мастерами по металлу из Шаки . Шествия животных ассиро-ахеменидского типа также нравились многим среднеазиатским народам. соплеменников и представлены в их искусстве.

Определенные геометрические узоры и символы солнца , такие как круг и розетка , повторяются в Пазырыке, но их число полностью превосходит животные мотивы. Олень и его сородичи занимают столь же заметное место, как и в Алтае-Саянах. сцен боя между хищниками и травоядными В пазырыкском творчестве чрезвычайно много ; пазырыкские звери завязываются в таких ожесточенных схватках, что задние конечности жертвы выворачиваются. [16]

- Это ковер

- Седельная ткань.

Искусство степей

[ редактировать ]Племена европеоидного типа, по-видимому, действовали в Монголии и Южной Сибири с древних времен. Они были в контакте с Китаем , и их часто описывали по их иностранным особенностям. [18]

- Бронзовая доска с изображением жителя плато Ордос , позже принадлежавшего хунну . III–I века до нашей эры, Британский музей . Отто Менхен-Хельфен отмечает, что статуэтка демонстрирует европеоидные черты. [19]

- Пряжка ремня, Монголия или Южная Сибирь, II–I вв. до н.э. [20]

Они говорят

[ редактировать ]

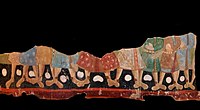

Искусство саков было того же стиля, что и искусство других иранских народов степей, что в совокупности называется скифским искусством . [26] [27] В 2001 году открытие нетронутого царского скифского кургана-кургана проиллюстрировало скифское золото в зверином стиле, в котором отсутствует прямое влияние греческих стилей. Сорок четыре фунта золота отягощали царскую чету в этом захоронении, обнаруженном недалеко от Кызыла , столицы сибирской республики Тыва .

Древние влияния из Центральной Азии стали заметными в Китае после контактов метрополии Китая с кочевыми западными и северо-западными приграничными территориями с 8 века до нашей эры. Китайцы переняли скифское анималистическое искусство степей ( описания животных, сражающихся в бою), особенно прямоугольные поясные бляшки из золота или бронзы, и создали свои собственные версии из нефрита и стеатита . [28] [ нужна страница ]

После изгнания юэчжи некоторые саки, возможно, также мигрировали в район Юньнани на юге Китая. Сакские воины также могли служить наемниками в различных королевствах древнего Китая. Раскопки предметов доисторического искусства дяньской цивилизации Юньнани выявили сцены охоты европеоидных всадников в среднеазиатской одежде. [29]

Влияние саков было выявлено даже в Корее и Японии. Говорят, что различные корейские артефакты, такие как царские короны царства Силла , имеют «скифский» дизайн. [30] Подобные короны, привезенные в результате контактов с континентом, также можно найти в эпохи Кофун . Японии [31]

- «Короли с драконами», Тилля Тепе

- Батальные сцены на бляшках Орлата . 1 век нашей эры.

- Корона из гробницы VI Тилля-Тепе (владелец-женщина)

Ахеменидский период

[ редактировать ]

Маргиана и Бактрия принадлежали Мидянам , какое-то время а затем были присоединены к Империи Ахеменидов Киром Великим в шестом веке до нашей эры , образовав двенадцатую сатрапию Персии. [33] [34]

При персидском правлении многие греки были депортированы в Бактрию, так что их общины и язык стали распространены в этом районе. Во время правления Дария I жители греческого города Барка , что в Киренаике , были депортированы в Бактрию за отказ выдать убийц. [35] Кроме того, Ксеркс расселил в Бактрии и «бранхидов»; они были потомками греческих жрецов, некогда живших близ Дидимы (запад Малой Азии) и предавших ему храм. [36] Геродот также записывает, как персидский полководец угрожал поработить дочерей восставших ионийцев и отправить их в Бактрию. [37] Впоследствии Персия призвала греков из этих поселений в Бактрии в свою армию, как это сделал позже Александр. [38]

Эллинистическое и греко-бактрийское искусство (265–145 до н. э.)

[ редактировать ]Греко -бактрийцы правили южной частью Средней Азии с III по II век до нашей эры со столицей в Ай-Хануме . [39] [40] [41]

Основными известными находками этого периода являются руины и артефакты города Ай-Ханум , греко-бактрийского города, основанного около 280 г. до н. э., который продолжал процветать в течение первых 55 лет индо-греческого периода до его разрушения кочевыми захватчиками. в 145 г. до н.э., и их чеканка, которая часто была двуязычной, сочетая греческий язык с индийским письмом брахми или харошти . [42] Помимо Ай-Ханума, индо-греческие руины были точно идентифицированы в нескольких городах, таких как Барикот или Таксила , причем, как правило, известно гораздо меньше художественных остатков. [40] [43]

Архитектура в Бактрии

[ редактировать ]

Были обнаружены многочисленные артефакты и сооружения, особенно в Ай-Хануме, указывающие на высокую эллинистическую культуру в сочетании с восточными влияниями, начиная с периода 280–250 гг. до н.э. [44] [45] [46] В целом Ай-Ханум был чрезвычайно важным греческим городом (1,5 кв. км), характерным для Империи Селевкидов , а затем Греко-Бактрийского царства , оставаясь одним из крупнейших городов в то время, когда греческие короли начали оккупировать часть Индии. с 200 по 145 г. до н.э. Кажется, город был разрушен и никогда не был восстановлен примерно во время смерти царя Евкратида около 145 г. до н.э. [46]

Археологические миссии обнаружили различные сооружения, некоторые из них были совершенно эллинистическими, некоторые другие интегрировали элементы персидской архитектуры , в том числе цитадель, Классический театр, огромный дворец в греко-бактрийской архитектуре, чем-то напоминающий формальную персидскую дворцовую архитектуру, гимназию ( 100 × 100 м), один из крупнейших в древности, различные храмы, мозаика с изображением македонского солнца, листьев аканта и различных животных (крабов, дельфинов и т. д.), многочисленные остатки классических коринфских колонн. [46] Многие артефакты датируются II веком до нашей эры, что соответствует раннему индо-греческому периоду.

- Мозаика Ай-Ханум (центральная деталь в цвете).

- Архитектурные антефиксы с эллинистическим рисунком « Пламенная пальметта », Ай-Ханум.

- Солнечные циферблаты внутри двух скульптурных львиных лап.

- Крылатый антефикс , тип, известный только из Ай-Ханума.

Скульптура

[ редактировать ]

также были найдены различные скульптурные фрагменты В Ай-Хануме , выполненные в довольно традиционном, классическом стиле, довольно невосприимчивом к эллинизированным новациям, происходящим в то же время в средиземноморском мире. Особого внимания заслуживает огромный фрагмент стопы в превосходном эллинистическом стиле, который, по оценкам, принадлежал статуе высотой 5–6 метров (которую нужно было поставить на место, чтобы она соответствовала высоте колонн, поддерживающих Храм). Поскольку на сандалии фрагмента стопы изображено символическое изображение Зевса молнии , считается , что статуя была уменьшенной версией статуи Зевса в Олимпии . [47] [48]

Из-за отсутствия подходящих камней для скульптурных работ в районе Ай-Ханума часто использовались необожженная глина и лепнина по деревянному каркасу - техника, получившая распространение в Средней Азии и на Востоке, особенно в буддийском искусстве . В некоторых случаях из мрамора делали только руки и ноги.

В Индии найдено всего несколько эллинистических скульптурных остатков, в основном небольших предметов при раскопках Сиркапа.

- Скульптура старика. Ай-Ханум, II век до н. э.

- Та же статуя крупным планом.

- Фриз обнаженного мужчины в хламиде . Ай-Ханум, II век до н. э.

- Эллинистическая горгулья. Ай-Ханум, II век до н. э.

Артефакты

[ редактировать ]

В Ай-Хануме также были раскопаны различные артефакты эллинистического стиля, часто с персидским влиянием, такие как круглая пластина-медальон с изображением богини Кибелы на колеснице, перед огненным алтарем и под изображением Гелиоса , полностью сохранившаяся бронзовая статуя Геракла , различные золотые украшения и серьги из змеевика на руку, туалетный поднос с изображением сидящей Афродиты , форма с изображением бородатого мужчины средних лет в диадеме. Явно эллинистическими являются и различные предметы быта: солнечные часы , чернильницы, посуда. почти в натуральную величину темно-зеленый стеклянный фаллос Говорят, что в Ай-Хануме был обнаружен с маленькой совой на обратной стороне и другие сокровища, возможно, вместе с камнем с надписью, который не был обнаружен. Артефакты были возвращены Кабульскому музею после нескольких лет пребывания в Швейцарии Паулем Бухерером-Дитчи, директором Швейцарского института Афганистана. [49]

- Бронзовая статуэтка Геракла. Ай-Ханум. 2 век до нашей эры.

- Браслет с рогатыми женскими бюстами. Ай-Ханум, II век до н. э.

- Получатели камней из Ай-Ханума. III-II века до нашей эры.

- Отпечаток формы, найденной в Ай-Хануме. III-II века до нашей эры.

Юэчжи и кушанское искусство

[ редактировать ]Некоторые следы присутствия кушанов сохранились в областях Бактрии и Согдианы . Археологические сооружения известны в Тахт-и-Сангине , Сурх-Котале (монументальный храм), во дворце Халчаяна . Известны различные скульптуры и фризы, изображающие конных лучников и, что немаловажно, людей с искусственно деформированными черепами , например, кушанского князя Халчаяна (практика, хорошо засвидетельствованная в кочевой Средней Азии). [50]

Халчаян (1 век до н.э.)

[ редактировать ](1 век до н. э.)

Искусство Халчаяна конца II–I веков до нашей эры, вероятно, является одним из первых известных проявлений кушанского искусства. [56] В конечном итоге оно происходит от эллинистического искусства и, возможно, от искусства городов Ай-Ханум и Ниса . [56] В Халчаяне ряды круглых терракотовых статуй изображали кушанских князей в достойных позах, а некоторые скульптурные сцены, как полагают, изображают кушанов, сражающихся против саков . [57] Юэзи изображены с величественной манерой поведения, тогда как саки обычно изображаются с бакенбардами , демонстрирующими выразительные, а иногда и гротескные черты лица. [57]

По словам Бенджамина Роуленда, стили и этнический тип, видимые в Калчаяне, уже предвосхищают характеристики более позднего искусства Гандхары и, возможно, даже стояли у истоков его развития. [56] Роуленд особо обращает внимание на сходство этнических типов, представленных у Халчаяна и в искусстве Гандхары, а также на сам стиль портретной живописи. [56] Например, Роуленд находит большую близость между знаменитой главой юэчжи-принца из Халчаяна и главой гандхарских бодхисаттв , приводя пример гандхарской головы бодхисаттвы в Художественном музее Филадельфии . [56] сходство Гандхарского Бодхисаттвы с портретом кушанского правителя Герая . Поразительно и [56] По мнению Роуленда, бактрийское искусство Халчаяна, таким образом, сохранилось на несколько столетий благодаря своему влиянию на искусство Гандхары, благодаря покровительству кушанов . [56]

Бактрия (I–III века нашей эры)

[ редактировать ]Кушаны, по-видимому, предпочитали царскую портретную живопись, о чем свидетельствуют их монеты и династические скульптуры. [58] монументальная скульптура короля Канишки I на севере Индии была найдена В Матхуре , которая характеризуется своей фронтальностью и боевой позой, когда он крепко держит свой меч и булаву. [58] Его тяжелое пальто и ботинки для верховой езды типичны для кочевников из Центральной Азии и слишком тяжелы для теплого климата Индии. [58] Его пальто украшено сотнями жемчужин, которые, вероятно, символизируют его богатство. [58] Его грандиозный царственный титул вписан шрифтом Брахми : «Великий царь, Царь царей, Сын Божий, Канишка». [59] [58]

По мере того как кушаны постепенно адаптировались к жизни в Индии, их одежда постепенно становилась легче, а образ менее фронтальным и более естественным, хотя они сохраняли характерные элементы своей кочевой одежды, такие как брюки и ботинки, тяжелые туники и тяжелые пояса.

- Ранний кушанский правитель Герайос (1–30 гг. н.э.), судя по его чеканке.

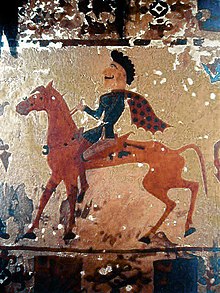

- Фигуры на вышитых коврах могильника Ноин-Ула , изготовленные в Бактрии и предположительно изображающие юэжи (I в. до н. э. – I в. н. э.). [60] [61] [62]

- Кушанские мужчины в кафтанах и сапогах в Фаяз-Тепе.

- Буддийская фреска в Кара-Тепе , II–IV века нашей эры.

- Буддийская капитель колонны из Сурх-Котала с центральной фигурой Будды.

Кушано-сасанидское искусство (3–4 вв. н. э.)

[ редактировать ]Кушано -Сасанидское царство (также называемое «Кушанши» KΟÞANΟ ÞAΟ Кошано Шао по- бактрийски [65] ) — историографический термин, используемый современными учёными. [66] для обозначения ветви сасанидских персов, которые установили свое правление в Бактрии и на северо-западе Индийского субконтинента (современный Пакистан ) в III и IV веках нашей эры за счет приходящих в упадок кушанов . провинции Согдиана , Бактрия и Гандхара В 225 году нашей эры они захватили у кушанов . [67] Кушано-Сасаниды торговали такими товарами, как серебро и ткани, изображающие императоров Сасанидов, занимающихся охотой или отправлением правосудия. Пример искусства Сасанидов оказал влияние на кушанское искусство, и это влияние оставалось активным в течение нескольких столетий на северо-западе Южной Азии.

- Кушано-Сасанидская чаша на ножке с медальоном, III-IV века нашей эры, Бактрия, Метрополитен-музей . [68]

- Возможная Кушано-Сасанидская плита, раскопанная в Равалпинди , Пакистан , 350–400 гг. н.э. [69] Британский музей 124093. [70] [71]

- Терракотовая голова мужской фигуры, кушано-сасанидский период, регион Гандхара, IV – V века нашей эры.

гунны

[ редактировать ]Гунны , были кочевым народом жившим в Центральной Азии , на Кавказе и в Восточной Европе между 4 и 6 веками нашей эры. Кочевой характер общества гуннов означает, что они оставили очень мало археологических свидетельств. [72] Археологические находки привели к появлению большого количества котлов, которые после работы Пауля Рейнеке в 1896 году были идентифицированы как изготовленные гуннами. [73] Хотя котлы обычно называют «бронзовыми котлами», они часто изготавливаются из меди, которая, как правило, низкого качества. [74] Менхен-Хельфен перечисляет 19 известных находок гуннских котлов со всей Центральной и Восточной Европы и Западной Сибири. [75] Они бывают различной формы и иногда встречаются вместе с сосудами другого происхождения. [76]

Как древние источники, так и археологические находки из могил подтверждают, что гунны носили искусно украшенные золотые или позолоченные диадемы . [77] Менхен-Хельфен перечисляет в общей сложности шесть известных гуннских диадем. [78] Женщины-гунны, по-видимому, также носили ожерелья и браслеты, в основном из импортных бус из различных материалов. [79] Более поздняя распространенная в раннем средневековье практика украшения украшений и оружия драгоценными камнями, по-видимому, возникла у гуннов. [80] Также известно, что они делали маленькие зеркала первоначально китайского типа, которые часто, кажется, были намеренно разбиты, когда их помещали в могилу. [81]

Археологические находки свидетельствуют о том, что гунны носили в качестве украшений на одежде золотые бляшки, а также привозные стеклянные бусы. [82] Аммиан сообщает, что они носили одежду из льна или мехов сурков и поножи из козьей шкуры. [83]

- A Hunnish cauldron

- Detail of Hunnish gold and garnet bracelet, 5th century, Walters Art Museum

- A Hunnish oval openwork fibula set with a carnelian and decorated with a geometric pattern of gold wire, 4th century, Walters Art Museum

Kidarites

[edit]

The Kidarites, or "Kidara Huns",[86] were a dynasty that ruled Bactria and adjoining parts of Central Asia and South Asia in the 4th and 5th centuries. The Kidarites belonged to a complex of peoples known collectively in India as the Huna, and in Europe as the Chionites (from the Iranian names Xwn/Xyon), and may even be considered as identical to the Chionites.[87] The 5th century Byzantine historian Priscus called them Kidarites Huns, or "Huns who are Kidarites".[88][89] The Huna/ Xionite tribes are often linked, albeit controversially, to the Huns who invaded Eastern Europe during a similar period. They are entirely different from the Hephthalites, who replaced them about a century later.[89]

- Silver bowl, showing an Alchon horseman

- Two Kidarite princes on the Hephthalite bowl

Hephthalite art (4th–6th century AD)

[edit]The Hephthalites (Bactrian: ηβοδαλο, romanized: Ebodalo),[95] sometimes called the "White Huns",[96][97] were a people who lived in Central Asia during the 5th to 8th centuries. They existed as an Empire, the "Imperial Hephthalites", and were militarily important from 450 AD, when they defeated the Kidarites, to 560 AD, date of their defeat to combined First Turkic Khaganate and Sasanian Empire forces.[98][99]

The Hepthalites appears in several mural paintings in the area of Tokharistan, especially in banquet scenes at Balalyk tepe and as donors to the Buddha in the ceiling painting of the 35-meter Buddha at the Buddhas of Bamiyan.[100] Several of the figures in these paintings have a characteristic appearance, with belted jackets with a unique lapel of their tunic being folded on the right side, a style which became popular under the Hephthalites,[101] the cropped hair, the hair accessories, their distinctive physionomy and their round beardless faces.[102][103] The figures at Bamiyan must represent the donors and potentates who supported the building of the monumental giant Buddha.[102] These remarkable paintings participate "to the artistic tradition of the Hephthalite ruling classes of Tukharistan".[100][104]

The paintings related to the Hephthalites have often been grouped under the appellation of "Tokharistan school of art",[105] or the "Hephthalite stage in the History of Central Asia Art".[106] The paintings of Tavka Kurgan, of very high quality, also belong to this school of art, and are closely related to other paintings of the Tokharistan school such as Balalyk tepe, in the depiction of clothes, and especially in the treatment of the faces.[107]

This "Hephthalite period" in art, with the caftans with a triangular collar folded on the right, the particular cropped hairstyle, the crowns with crescents, have been found in many of the areas historically occupied and ruled by the Hephthalites, in Sogdia, Bamiyan (modern Afghanistan), or in Kucha in the Tarim Basin (modern Xinjiang, China). This points to a "political and cultural unification of Central Asia" with similar artistic styles and iconography, under the rule of the Hephthalites.[108]

- The banquet scenes in the murals of Balalyk Tepe show the life of the Hephthalite ruling class of Tokharistan.[109][103][104][100]

- Banquet scene, Balalyk Tepe

- Probable Hephthalite royal couple in the murals of the Buddhas of Bamiyan circa 600 AD (the 38-meter Buddha they decorate is carbon dated to 544–595 AD).[110]

- Stamp seal with a bearded figure in Sasanian dress, wearing the kulāf denoting nobility and officials; and a figure with radiate crown,[111] both with royal ribbons. Attributed to the Hephthalites,[112] and recently dated to the 5th–6th century AD.[113] Stamp seal (BM 119999), British Museum.

Buddhist art of Bamiyan

[edit]The Buddhist art of Bamiyan covers a period from the early centuries of the Common Era, culminating with the building of the Buddhas of Bamiyan in the 6th-century AD.[116] monumental statues of Gautama Buddha carved into the side of a cliff in the Bamyan valley of central Afghanistan, 130 kilometres (81 mi) northwest of Kabul at an elevation of 2,500 metres (8,200 ft). Carbon dating of the structural components of the Buddhas has determined that the smaller 38 m (125 ft) "Eastern Buddha" was built around 570 AD, and the larger 55 m (180 ft) "Western Buddha" was built around 618 AD.[110][115]

The statues represented a later evolution of the classic blended style of Gandhara art.[117] The statues consisted of the male Salsal ("light shines through the universe") and the (smaller) female Shamama ("Queen Mother"), as they were called by the locals.[118] The main bodies were hewn directly from the sandstone cliffs, but details were modeled in mud mixed with straw, coated with stucco. This coating, practically all of which wore away long ago, was painted to enhance the expressions of the faces, hands, and folds of the robes; the larger one was painted carmine red and the smaller one was painted multiple colors.[119] The lower parts of the statues' arms were constructed from the same mud-straw mix supported on wooden armatures. It is believed that the upper parts of their faces were made from great wooden masks or casts. The rows of holes that can be seen in photographs held wooden pegs that stabilized the outer stucco.

The Buddhas are surrounded by numerous caves and surfaces decorated with paintings.[120] It is thought that the period of florescence was from the 6th to 8th century AD, until the onset of Islamic invasions.[120] These works of art are considered as an artistic synthesis of Buddhist art and Gupta art from India, with influences from the Sasanian Empire and the Byzantine Empire, as well as the country of Tokharistan.[120]

- Buddha, Cave 404 in Bamiyan.

- Sun-God Surya on his chariot

- Western Buddha, Niche, ceiling, east section E1 and E2.[123]

Tarim Basin

[edit]

From the 3rd century AD, the Tarim Basin became a centre for the development of Buddhist art, and a major relay for the Silk Road transmission of Buddhism. Buddhist texts were translated into Chinese by Kuchean monks, the most famous of whom was Kumārajīva (344–412/5).[124][125]

Indian and Central Asian influences

[edit]Numerous Buddhist caves cover the northern side of the Tarim Basin, such as the Kizil Caves consisting in over 236 such temples. Their murals date from the 3rd to the 8th century.[126] The caves of Kizil are the earlier of their type in China, and their model was later adopted in the construction of Buddhist caves further east.[127] Other famous sites nearby are the Kizilgaha caves, the Kumtura Caves, Subashi Temple or the Simsim caves.[128][129]

In the Kizil Caves appear portraits of Royal families, composed of the King, Queen and young Prince. They are accompanied by monks, and men in caftan.[130]

Interaction with Chinese art

[edit]The influence of Chinese art started to appear in the eastern part of the Tarim Basin, as Buddhist art was spreading eastward. These Chinese characteristics appear in the art of the Bezeklik Caves or the Dunhuang Caves.

- Details from Praṇidhi scene No. 5. Central Asian and Asian Buddhist monks.[133]

- Bodhisattva leading a lady donor towards the Pure Lands. Painting on silk (Library Cave), Late Tang. Mogao Caves

- Figure of Maitreya Buddha in cave 275 from Northern Liang (397–439), one of the earliest caves. The crossed ankle figure with a three-disk crown shows influence from Kushan art. Mogao Caves

Sogdian art

[edit]The Afrasiab paintings of the 6th to 7th centuries in Samarkand, Uzbekistan offer a rare surviving example of Sogdian art. The paintings, showing scenes of daily life and events such as the arrival of foreign ambassadors, are located within the ruins of aristocratic homes. It is unclear if any of these palatial residences served as the official palace of the rulers of Samarkand.[134] The oldest surviving Sogdian monumental wall murals date to the 5th century and are the Penjikent murals, Tajikistan.[135] In addition to revealing aspects of their social and political lives, Sogdian art has also been instrumental in aiding historians' understanding of their religious beliefs. For instance, it is clear that Buddhist Sogdians incorporated some of their own Iranian deities into their version of the Buddhist Pantheon. At Zhetysu, Sogdian gilded bronze plaques on a Buddhist temple show a pairing of a male and female deity with outstretched hands holding a miniature camel, a common non-Buddhist image similarly found in the paintings of Samarkand and Panjakent.[136]

- Afrasyab Chinese Embassy (left), carrying silk and a string of silkworm cocoons, and Turkish delegates (right), recognizable by their long plaits.[137][138]

- Rostam, with an elongated skull, Penjikent murals

- The Anikova dish: a Nestorian Christian plate with decoration of a besieged Jericho, by Sogdian artists under Karluk dominion, Semirechye. 9th-10th century, derived form 8th century material related to Penjikent.[143][144][145]

Central Asian art in ancient China

[edit]From the 4th to the 6th centuries AD, the Northern dynasties (389–589 AD) of China, ruled by the nomadic Xianbei, engaged in trade with Central Asia, often through the intermediary of Sogdian traders. Northern Wei art came under influence of Indian and Central Asian traditions through the mean of these trade routes. This included the influence of Buddhism, which flourished under the Northern dynasties.[148] Numerous Central Asian works of art, especially decorated silverware and jewelry, have been found in the tombs of the Northern Wei, the Northern Qi or the Northern Zhou.[149][150][151]

Turkic art

[edit]The Gokturks destroyed the Rouran Khaganate and overran the Hephthalite Empire to became the main power in Central Asia from the time of the First Turkic Khaganate and the Western Turks, circa 560 to 742 AD. Several later Turkic-speaking empires would later develop, founded by unrelated tribes.

- Silver artifacts from Khakassia, associated wjth the Yenisei Kyrgyz people.[155]

- Warrior statue; 8th–10th century; from the Kosh-Agach region (Altai); Hermitage (Sankt Petersburg, Russia)

- An early Turk Shahi ruler named Sri Ranasrikari "The Lord who brings excellence through war" (Brahmi script). In this realistic portrait, he wears the Turkic double-lapel caftan. Late 7th to early 8th century AD.[160][161][162]

Islamic Golden Age in Central Asia

[edit]The Muslim conquest of Transoxiana was the 7th and 8th century conquests, by Umayyad and Abbasid Arabs, of Transoxiana, the land between the Oxus (Amu Darya) and Jaxartes (Syr Darya) rivers, a part of Central Asia that today includes all or parts of Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan. This started a period of prosperity, from the 8th to the 14th century, known as the Islamic Golden Age, which also affected the arts of Central Asia.

Arab period (7–8th centuries)

[edit]Islamic art diffused in Central Asia with the rule of Umayyad and Abbasid Arabs. Buildings following Islamic standard were built throughout the land, such as the Abbasid mosque of Afrasiab in Samarkand circa 750–825 CE.[163]

- Folio sheet from a Qur'an, found in the sanctuary of Katta Langar, south of Samarkand, first half of the 8th century.

- Coran from Katta Langar, decorative band (detail)

Iranian Intermezzo (9–10th centuries)

[edit]Abbasid power finally waned, and local Iranian dynasties were established, creating an Iranian Intermezzo, blending Islamic art with Persian culture, during the 9th and 10th centuries. The Iranian dynasties corresponding to the Iranian Intermezzo are the Tahirids, Saffarids, Sajids, Samanids, Ziyarids, Buyids and Sallarids.[164]

Samanids (819–999)

[edit]Artistic florescence occurred especially during the period of the Samanid Empire (819–999). The empire was centred in Khorasan and Transoxiana; at its greatest extent encompassing modern-day Afghanistan, large parts of Iran, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, parts of Kazakhstan and Pakistan.

- "Simurgh platter", from Iran, Samanids dynasty. 9th-10th century. Islamic Art Museum (Museum für Islamische Kunst), Berlin

Buyids (932–1062)

[edit]The Būyids, also an Iranian dynasty, became great patrons of art and architecture, as a way to enhance their prestige and to compensate for their humble origins. Through art, they endeavoured to present themselves as the heirs to the pre-Islamic tradition of kingship in Iran.[166]

- Medallion of Buyid amir 'Adud al-Dawla (r.936–983).

- Gold ewer of the Buyid Period, mentioning Buyid ruler Izz al-Dawla Bakhtiyar ibn Mu'izz al-Dawla, 966-977 CE, Iran.[167]

- Buyid silk in pseudo-Sasanian style.

- Rosewater bottle, Buyid art, early 12th century, Iran. Freer Gallery of Art.[168]

Turkic dynasties (9–13th centuries)

[edit]With the rise of Turkic dynasties in Central Asia, Persian art started to evolve to adapt to the tastes of the new Turkic ruling class: in paintings, the composition of narrative scenes remains unchanged, but nomadic clothing, physical traits and power symbols (such as the bow and arrow) are now depicted. From the mid-12th century, beauty standards too evolve, with round and serene faces with almond-shaped eyes becoming uniquitous in artistic representations.[169]

Kara-Khanid Khanate (840-1212)

[edit]

A palatial structure dating to the Kara-Khanid Khanate (840–1212) was recently discovered in Afrasiab, complete with numerous decorative paintings dating to circa 1200.[171] This period of artistic florescence would end in 1212, when the Kara-Khanids in Samarkand were conquered by the Kwarazmians. Soon however, Khwarezmia was invaded by the early Mongol Empire and its ruler Genghis Khan destroyed the once vibrant cities of Bukhara and Samarkand.[173] However, in 1370, Samarkand saw a revival as the capital of the Timurid Empire.[174]

- Kara-Khanid bands of inscription with running animals, Afrasiab, circa 1200 CE.[175]

Ghaznavids (977–1186)

[edit]The Ghaznavid dynasty was a Persianate[178] Muslim dynasty of Turkic mamluk origin,[179][a][180] at their greatest extent ruling large parts of Iran, Afghanistan, much of Transoxiana and the northwest Indian subcontinent from 977 to 1186.[181]

- Ghaznavid portrait of a characteristically Turkic individual, Palace of Lashkari Bazar.[182]

- Ghaznavid sculpted architecture, marble, Ghazni, 12th century AD

- Vessel with bull's head spout, Ghaznavid dynasty, late 11th to early 12th century

- Ghaznavid sculpted architecture, marble, Ghazni, 12–13th century AD

Seljuks (1037–1194)

[edit]The Seljuk Empire (1037–1194 AD) was a high medieval Turko-Persian Sunni Muslim empire, originating from the Qiniq branch of Oghuz Turks. At its greatest extent, the Seljuk Empire controlled a vast area stretching from western Anatolia and the Levant to the Hindu Kush in the east, and from Central Asia to the Persian Gulf in the south.

- Мавзолей Султана Санджара в Мерве , Туркменистан.

- Искусство эпохи сельджуков: Гурид Эвер из Герата , Афганистан , датированное 1180–1210 гг. н.э. Латунь обработана репуссой и инкрустирована серебром и битумом . Британский музей .

Хорезмийцы (1077–1231)

[ редактировать ]

Хорезмийская империя была последней тюрко-персидской империей перед монгольским вторжением в Среднюю Азию . Изысканно украшенная керамика Минаи производилась в основном в Кашане в течение десятилетий, предшествовавших вторжению монголов в Персию в 1219 году, в то время, когда Хорезмийская империя управляла этой территорией, первоначально находившейся под сюзеренитетом Империи Сельджуков , и независимо с 1190 года. . [187] Некоторые из «самых знаковых» изделий из каменной пасты можно отнести к хорезмийским правителям после окончания господства Сельджуков (сама Сельджукская империя прекратила свое существование в 1194 году). [188] В целом считается, что изделия Минаи производились в конце 12 - начале 13 веков, а датировка изделий Минаи варьируется от 1186 до 1224 года. [189]

- Всадники, посуда Минаи , начало 13 века, Иран. [190]

- Чаша Минаи с изображением всадника, начало 13 века, Иран. [191]

- Лопастная чаша Минаи, начало XIII века, Иран. [192]

Монгольское нашествие

[ редактировать ]

Монголы под предводительством Чингисхана вторглись в Среднюю Азию в начале 13 века. На смену единой Монгольской империи пришло Чагатайское ханство . [194] Монгольское , а затем тюркизированное ханство . [195] [196] в него входили земли, которыми правил Чагатай-хан , второй сын Чингисхана , а также его потомки и преемники. На пике своего развития в конце 13 века ханство простиралось от Амударьи к югу от Аральского моря до Алтайских гор на границе современной Монголии и Китая, что примерно соответствовало несуществующей Кара-Китайской империи. [197] Первоначально правители Чагатайского ханства признали верховенство Великого хана. [198] но во время правления хана Хубилай - Гияс-уд-дин Барак больше не подчинялся приказам императора.

Тимуридский ренессанс

[ редактировать ]В середине 14 века чагатаи уступили Трансоксанию Тимуридам примерно в 1370 году . После монгольского нашествия начался новый период процветания - Тимуридский ренессанс . После завоевания города Тимуриды обычно сохраняли жизнь местным ремесленникам и депортировали их в столицу Тимуридов Самарканд . После того, как Тимуриды завоевали Персию в начале 15 века, многие персидские художественные черты стали переплетаться с существующим монгольским искусством. Тимур сделал Самарканд одним из центров исламского искусства и оставался предметом интереса Ибн Халдуна . [199] В середине 15 века империя перенесла свою столицу в Герат , который стал центром искусства Тимуридов. Как и в случае с Самаркандом, персидские ремесленники и интеллектуалы вскоре сделали Герат центром искусства и культуры. Вскоре многие Тимуриды приняли персидскую культуру как свою собственную. [200]

- Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Хазрати-Туркестане, Казахстан . Архитектура Тимуридов состояла из персидского искусства .

- Могила Ахангана, где Гавхара Шада похоронена сестра Гохартадж. Архитектура является прекрасным примером эпохи Тимуридов в Персии.

- Фасад мечети Биби Ханым , Самарканд.

Бухарское ханство и Хивинское ханство

[ редактировать ]было Бухарское ханство государством с центром в Узбекистане со второй четверти 16 века до конца 18 века. Бухара стала столицей недолговечной империи Шейбанидов во время правления Убайдалла-хана (1533–1540). Наибольшего размера и влияния ханство достигло при предпоследнем правителе Шейбанидов , ученом Абдулле-хане II (годы правления 1557–1598). В 17-18 веках ханством правила династия Джанидов (Астраханиды или Токай Тимуриды). Они были последними потомками Чингизидов, правившими Бухарой.

- Имамкули-хан

- Регистан и три его медресе . Слева направо: медресе Улугбека ( Тимурид , построено 1417–1421), медресе Тиля-Кори (построено 1646–1660) и медресе Шер-Дор (построено 1619–1636).

- Сузани (торжественное подвешивание); конец 1700-х годов; хлопок; 92×63; из Узбекистана ; Художественный музей Индианаполиса (США)

Русский Туркестан (1867–1917)

[ редактировать ]

Центральная Азия в значительной степени попала под контроль России в 19 веке, после российского завоевания Средней Азии . Русский Туркестан (1867–1917) — западная часть Туркестана в пределах империи территорий Российской среднеазиатских и управлялся как край или генерал-губернаторство . В его состав входила оазисная область к югу от Казахской степи , но не протектораты Бухарского эмирата и Хивинского ханства . В результате русской колонизации в Центральной Азии развилось европейское изобразительное искусство – живопись, скульптура и графика.

- Эмир Бухары и знатные люди города наблюдают, как на шестах насаживают головы русских солдат. Самарканд

- Русские войска берут Самарканд в 1868 году.

- Они атакуют неосознанно

Советская Средняя Азия (1918–1991)

[ редактировать ]Советская Средняя Азия — это часть Центральной Азии, ранее контролировавшаяся Советским Союзом , а также период советской администрации (1918–1991). Среднеазиатские ССР провозгласили независимость в 1991 году. По площади это почти синоним Русского Туркестана , названия региона во времена Российской империи . В первые годы советской власти появился модернизм, вдохновленный движением русского авангарда. До 1980-х годов искусство Центральной Азии развивалось вместе с общими тенденциями советского искусства.

- Призываем крестьян ускорить производство хлопка – русские и узбеки, Ташкент, 1920-е гг.

- «Мусульманки – Царь, беи и ханы отобрали у вас права» – Азербайджан, Баку, 1921 г. (Марджани).

- Плакат с изображением трех разных мужчин и надписью «дружба» внизу. Центральная Азия

- Герб Туркменской ССР .

Современный период

[ редактировать ]

В 90-е годы искусство региона претерпело существенные изменения. С институциональной точки зрения, некоторые области искусства регулировались с момента зарождения арт-рынка, некоторые оставались представителями официальных взглядов, а многие спонсировались международными организациями. 1990–2000 годы были временем становления современного искусства. В регионе проходит множество важных международных выставок, искусство Центральной Азии представлено в европейских и американских музеях, с 2005 года организуется Центральноазиатский павильон на Венецианской биеннале.

См. также

[ редактировать ]Ссылки

[ редактировать ]- ^ Инагаки, Хадзиме. Галереи и работы МУЗЕЯ МИХО . Музей Михо. п. 45.

- ^ Тарзи, Земарялай (2009). «Портреты мирян-доноров в буддийских образах» . КТЕМА . 34 (1): 290. doi : 10.3406/ktema.2009.1754 .

- ^ Тамара Талбот Райс (июль 2011 г.). Визуальные искусства . Оксфорд. [ нужна полная цитата ]

- ^ Jump up to: а б Британская энциклопедия, Искусство Центральной Азии . 2012. Проверено 17 мая 2012 года. Британская энциклопедия.

- ^ Фортенберри, Дайан (2017). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ . Файдон. п. 66. ИСБН 978-0-7148-7502-6 .

- ^ Андреева, Петя (14 июля 2022 г.). «Переделка тел животных в искусстве раннего Китая и Северной Азии: перспективы из Степи» . Ранний Китай . 45 : 413–465. дои : 10.1017/eac.2022.7 . ISSN 0362-5028 . S2CID 252909244 .

- ^ Jump up to: а б Тедеско, Лаура Энн. «Мальта (ок. 20 000 до н.э.)» . Хронология истории искусств Метрополитен-Хайльбрунна . Метрополитен-музей.

- ^ Коэн, Клодин (2003). Женщина истоков: образы женщин в предыстории Запада . Белин-Гершер. п. 113. ИСБН 978-2733503362 .

- ^ Карен Дайан Дженнетт (май 2008 г.). «Женские фигурки верхнего палеолита» (PDF) . Техасский государственный университет . стр. 32–34 . Проверено 26 мая 2016 г.

- ^ Дэвид Тестен, «Древнеперсидская и авестийская фонология», Фонологии Азии и Африки , том. II (Вайнона Лейк, Индиана: Айзенбраунс, 1997), 583.

- ^ Фортенберри, Дайан (2017). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ . Файдон. п. 66. ИСБН 978-0-7148-7502-6 .

- ^ Хаарманн, Харальд (26 января 2021 г.). По следам индоевропейцев: от неолитических степных кочевников к ранним цивилизациям . мариксверлаг. п. 196. ИСБН 978-3-8438-0656-5 .

- ^ ( НОВА 2007 )

- ^ ( Государственный Эрмитаж, 2007 г. )

- ^ ( Джордана 2009 )

- ^ «Алтайские племена» . Британская онлайн-энциклопедия . Британская энциклопедия . Проверено 5 декабря 2016 г.

- ^ Этвуд, Кристофер П.; Андреева, Петя (2018). «Сцены лагеря и зрителей на наскальных рисунках позднего железного века из Хавцгаита, Монголия» . Археологические исследования в Азии . 15 :4.

- ^ Итак, Дженни Ф.; Банкер, Эмма К. (1995). Торговцы и рейдеры на северной границе Китая . Сиэтл: Галерея Артура М. Саклера, Смитсоновский институт, совместно с University of Washington Press. стр. 21–22. ISBN 978-0-295-97473-6 .

- ^ Помощь- Менхен,-Хельфен, Отто (1973). Мир гуннов: Исследования их истории и культуры, стр.371 . Беркли, Калифорния: Издательство Калифорнийского университета. п. 371 . ISBN 9780520015968 .

- ^ Jump up to: а б Итак, Дженни Ф.; Банкер, Эмма К. (1995). Торговцы и рейдеры на северной границе Китая . Сиэтл: Галерея Артура М. Саклера, Смитсоновский институт, совместно с University of Washington Press. п. 91. ИСБН 978-0-295-97473-6 .

- ^ Прайор, Дэниел (2016). «Застегивание пряжки: нить повествования эпохи хунну в новейшей киргизской эпической поэме» (PDF) . Шелковый путь . 14 : 191.

- ^ Панькова Светлана; Симпсон, Сент-Джон (21 января 2021 г.). Хозяева степи: влияние скифов и более поздних кочевнических обществ Евразии: материалы конференции, состоявшейся в Британском музее, 27-29 октября 2017 г. Archaeopress Publishing Ltd., стр. 218–219. ISBN 978-1-78969-648-6 .

Инв. номер Си. 1727- 1/69, 1/70

- ^ Франкфурт, Анри-Поль (1 января 2020 г.). «О некоторых пережитках и новых проявлениях эллинизма в искусстве между Бактрией и Гандхарой (примерно 130 г. до н. э. — 100 г. н. э.)» . Журнал ученых : 37.

- ^ Оллерманн, Ганс (22 августа 2019 г.). "Поясная бляшка с изображением медвежьей охоты. Из России (Сибири). Золото. 220-180 гг. до н.э. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия" .

- ^ Чанг, Клаудия (2017). Переосмысление доисторической Центральной Азии: пастухи, земледельцы и кочевники . Рутледж. п. 72. ИСБН 9781351701587 .

- ^ Джейкобсон, Эстер (1995-01-01), «Культурный авторитет в искусстве скифов» , «Искусство скифов » , BRILL, стр. 65–80, doi : 10.1163/9789004491519_007 , ISBN 978-90-04-49151-9 , получено 3 января 2024 г.

- ^ Андреева, Петя В. (28 октября 2021 г.). «Сверкающие тела: политика погребального самооформления в евразийских кочевых культурах (700–200 гг. до н. э.)» . Теория моды . 27 (2): 175–204. дои : 10.1080/1362704x.2021.1991133 . ISSN 1362-704X . S2CID 240162003 .

- ^ Мэллори и Мэйр 2000 .

- ^ "Les Saces", Iaroslav Lebedynsky, p.73 ISBN 2-87772-337-2

- ^ Короны, подобные скифским, обнаруженным в Тилля-Тепе , «появляются позже, в V и VI веках на восточной окраине Азиатского континента, в курганных гробницах царства Силла, в Юго-Восточной Корее». Афганистан, ле trésors Retrouvés», 2006, стр. 282, ISBN 978-2-7118-5218-5

- ^ "Konkanzuka Tumulus - Sgkohun.world.coocan.jp" Архивировано из оригинала 22 июля 2011 г. Проверено 14 декабря 2010 г. .

- ^ Хартли, Чарльз В.; Язичиоглу, Г. Бике; Смит, Адам Т. (2012). Археология власти и политики в Евразии: режимы и революции . Издательство Кембриджского университета. п. 83. ИСБН 978-1-107-01652-1 .

- ^ Херцфельд, Эрнст (1968). Персидская империя: Исследования по географии и этнографии древнего Ближнего Востока . Ф. Штайнер. п. 344.

- ^ «БАКТРИЯ – Иранская энциклопедия» . www.iranicaonline.org . Проверено 7 августа 2019 г.

После присоединения Кира к Персидской империи в VI веке Бактрия вместе с Маргианой образовала Двенадцатую сатрапию.

- ^ Геродот, 4.200–204.

- ^ Страбон, 11.11.4

- ^ Геродот 6.9

- ^ «Греко-Бактрийское царство» . Архивировано из оригинала 23 декабря 2020 г. Проверено 15 февраля 2021 г.

- ^ " Бопеараччи приписывает разрушение Ай-Ханума юэчжи, а не альтернативным "завоевателям" и разрушителям последних остатков греческой власти в Бактрии, сакам..." Бенджамин, Крейг (2007). Юэчжи: происхождение, миграция и завоевание Северной Бактрии . Исд. п. 180. ИСБН 9782503524290 .

- ^ Jump up to: а б Сингх, Апиндер (2008). История древней и раннесредневековой Индии: от каменного века до XII века . Пирсон Образовательная Индия. п. 373. ИСБН 9788131716779 .

- ^ Холт, Фрэнк Ли (1999). Громовой Зевс: становление эллинистической Бактрии . Издательство Калифорнийского университета. стр. 135–136. ISBN 9780520920095 .

- ^ Сингх, Апиндер (2008). История древней и раннесредневековой Индии: от каменного века до XII века . Пирсон Образовательная Индия. п. 374. ИСБН 9788131716779 .

- ^ Берендт, Курт А. (2007). Искусство Гандхары в Метрополитен-музее . Метрополитен-музей. п. 7. ISBN 9781588392244 .

- ^ «Он имеет все признаки эллинистического города с греческим театром, гимназией и некоторыми греческими домами с внутренними дворами с колоннами» (Бордман).

- ^ Сингх, Апиндер (2008). История древней и раннесредневековой Индии: от каменного века до XII века . Пирсон Образовательная Индия. п. 375. ИСБН 9788131716779 .

- ^ Jump up to: а б с Холт, Фрэнк Ли (1999). Громовой Зевс: Создание эллинистической Бактрии . Издательство Калифорнийского университета. стр. 43–44. ISBN 9780520920095 .

- ^ Тапар, Ромила (2004). Ранняя Индия: от истоков до 1300 года нашей эры . Издательство Калифорнийского университета. стр. 215–216. ISBN 9780520242258 .

- ^ Бернар, Пол (1967). «Второй поход раскопок Ай-Ханума в Бактрии» . Отчеты сессий Академии надписей и изящной словесности . 111 (2): 306–324. дои : 10.3406/crai.1967.12124 .

- ^ Источник, BBC News , Другая статья . Немецкий рассказ с фотографиями здесь (перевод здесь ).

- ^ Федоров, Михаил (2004). «О происхождении кушанов со ссылкой на нумизматические и антропологические данные» (PDF) . Восточное нумизматическое общество . 181 (Осень): 32. Архивировано из оригинала (PDF) 6 октября 2019 г. Проверено 15 февраля 2021 г.

- ^ ХАЛЧАЯН — Энциклопедия Ираника . п. Рисунок 1.

- ^ «Просмотр в реальных цветах» .

- ^ Абдуллаев, Казим (2007). «Миграция кочевников в Центральной Азии (в книге «После Александра: Центральная Азия до ислама»)» . Труды Британской академии . 133 : 87–98.

- ^ Фонд, Энциклопедия Ираника. Греческое искусство в Центральной Азии, Афганистане – Энциклопедия Ираника .

- ↑ Согласно этому источнику, также сака.

- ^ Jump up to: а б с д и ж г Роуленд, Бенджамин (1971). «Греко-бактрийское искусство и Гандхара: Халчаян и гандхарские бодхисаттвы» Архивы азиатского искусства 25 : 29–3 ISSN 0066-6637 . JSTOR 20111029 .

- ^ Jump up to: а б "Рыцари в кольчужных доспехах имеют аналогии в халчаянских рельефах, изображающих битву юэчжи против сакского племени (вероятно, сакараулов). Помимо кольчужных доспехов, которые носила тяжелая конница врагов юэчжи, другим характерным признаком этих воинов являются длинные бакенбарды (...) Мы думаем, что можно идентифицировать всех этих гротескных персонажей с длинными бакенбардами как врагов юэчжи и отнести их к сакараулам (...) Действительно, эти выразительные фигуры с бакенбардами сильно отличаются от спокойных и величественных лиц и поз юэчжиских изображений». Абдуллаев, Казим (2007). «Миграция кочевников в Центральной Азии (в книге «После Александра: Центральная Азия до ислама»)» . Труды Британской академии . 133 :89.

- ^ Jump up to: а б с д и Стокстад, Мэрилин; Котрен, Майкл В. (2014). История искусств. 5-е издание. Глава 10. Искусство Южной и Юго-Восточной Азии до 1200 года . Пирсон. стр. 306–308 . ISBN 978-0205873470 .

- ^ Пури, Байдж Натх (1965). Индия под властью Кушанов . Бхаратия Видья Бхаван.

- ^ Яценко, Сергей А. (2012). «Юэчжи о бактрийской вышивке на текстиле, найденном в Нойон-ууле, Монголия» (PDF) . Шелковый путь . 10 .

- ^ Полосьмак, Наталья Васильевна (2012). «История, вышитая шерстью» . НАУКА из первых рук . 31 (Н1).

- ^ Полосьмак, Наталья Васильевна (2010). «Мы выпили сому, мы стали бессмертными…» . НАУКА из первых рук . 26 (Н2).

- ^ "Панель с богом Зевсом/Сераписом/Ормаздом и поклоняющимся" . www.metmuseum.org . Метрополитен-музей.

- ^ Маршак, Борис; Грене, Франц (2006). «Кушанская картина на холсте» . Отчеты сессий Академии надписей и изящной словесности . 150 (2): 947–963. дои : 10.3406/crai.2006.87101 . ISSN 0065-0536 .

- ^ Резахани, Ходадад (2021). «От кушанов до западных тюрков» . Царь семи стран : 204.

- ^ Резахани 2017 , с. 72.

- ^ Кембриджская история Ирана, Том 3, Э. Яршатер, стр. 209 и далее.

- ^ «Метрополитен-музей» . www.metmuseum.org .

- ^ Точная дата: Сундерманн, Вернер; Хинтце, Альмут; Блуа, Франсуа де (2009). Exegisti Monumenta: Festschrift в честь Николаса Симса-Уильямса . Отто Харрасовиц Верлаг. п. 284, примечание 14. ISBN 978-3-447-05937-4 .

- ^ «Тарелка Британского музея» . Британский музей .

- ^ Симс, вице-президент Элеонора Г.; Симс, Элеонора; Маршак, Борис Ильич; Грубе, Эрнст Дж.; Я, Борис Маршак (январь 2002 г.). Бесподобные изображения: персидская живопись и ее источники . Издательство Йельского университета. п. 13. ISBN 978-0-300-09038-3 .

- ^ Томпсон 1996 , стр. 6–7.

- ^ Менхен-Хельфен 1973 , с. 306.

- ^ Менхен-Хельфен 1973 , стр. 321–322.

- ^ Менхен-Хельфен 1973 , с. 307-318.

- ^ Менхен-Хельфен 1973 , с. 323.

- ^ Менхен-Хельфен 1973 , с. 297.

- ^ Менхен-Хельфен 1973 , стр. 299–306.

- ^ Менхен-Хельфен 1973 , с. 357.

- ^ Ким 2015 , с. 170.

- ^ Менхен-Хельфен 1973 , стр. 352–354.

- ^ Менхен-Хельфен 1973 , стр. 354–356.

- ^ Томпсон 1996 , стр. 47.

- ^ Кембриджский спутник эпохи Аттилы, Майкл Маас, Cambridge University Press, 2014, стр. 284 и далее.

- ^ Энциклопедия Ираника

- ^ Баккер, Ханс Т. (12 марта 2020 г.). Алхан: гунны в Южной Азии . Бархуис. п. 17. ISBN 978-94-93194-00-7 .

- ^ Баккер, Ханс Т. (12 марта 2020 г.). Алхан: гунны в Южной Азии . Бархуис. п. 10. ISBN 978-94-93194-00-7 .

- ^ Крибб 2010 , с. 91.

- ^ Jump up to: а б Дэни, Ахмад Хасан; Литвинский, Б.А. (1996). История цивилизаций Центральной Азии: Перекресток цивилизаций, 250–750 гг . н.э. ЮНЕСКО. стр. 119–120. ISBN 9789231032110 .

- ^ КУРБАНОВ, АЙДОГДЫ (2010). Эфталиты: археологический и исторический анализ (PDF) . Берлин: Берлинский свободный университет. стр. 135–136.

- ^ «ДелбарджинЭЛЬБАРЖЕН – Иранская энциклопедия» . www.iranicaonline.org .

- ^ Ильясов, Джангар. «Эфталитовая терракота // Искусство и археология Шелкового пути. Том 7. Камакура, 2001, 187–200» : 187–197.

{{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется|journal=( помощь ) - ^ Дэни, Ахмад Хасан; Литвинский, Б.А. (январь 1996 г.). История цивилизаций Центральной Азии: Перекресток цивилизаций, 250–750 гг . н.э. ЮНЕСКО. п. 183. ИСБН 978-92-3-103211-0 .

- ^ Лернер, Джудит А.; Симс-Уильямс, Николас (2011). Печати, печати и жетоны от Бактрии до Гандхары: IV-VIII века н.э. Вена: Издательство Австрийской академии наук . п. 36. ISBN 978-3700168973 .

- ^ Дэни, Ахмад Хасан; Литвинский, Б.А. (январь 1996 г.). История цивилизаций Центральной Азии: Перекресток цивилизаций, 250–750 гг . н.э. ЮНЕСКО. п. 177. ИСБН 978-92-3-103211-0 .

- ^ Дигнас, доцент кафедры истории Беате; Дигнас, Беате; Зима, Энгельберт (2007). Рим и Персия в поздней античности: соседи и соперники . Издательство Кембриджского университета. п. 97. ИСБН 978-0-521-84925-8 .

- ^ Голсуорси, Адриан (2009). Падение Запада: смерть римской сверхдержавы . Орион. ISBN 978-0-297-85760-0 .

- ^ Резахани, Ходадад (2021). «От кушанов до западных тюрков» . Царь семи стран : 208.

- ^ Бенджамин, Крейг (16 апреля 2015 г.). Кембриджская всемирная история: Том 4, Мир с государствами, империями и сетями, 1200 г. до н.э. – 900 г. н.э. Издательство Кембриджского университета. п. 484. ИСБН 978-1-316-29830-5 .

- ^ Jump up to: а б с Азарпай, Гитти; Беленицкий, Александр М.; Маршак, Борис Ильич; Дрезден, Марк Дж. (январь 1981 г.). Согдийская живопись: живописный эпос в восточном искусстве . Издательство Калифорнийского университета. стр. 92–93. ISBN 978-0-520-03765-6 .

- ^ "В статье Ильясова упоминаются фигурки в кафтанах с треугольным воротником на правой стороне. Считается, что это стиль одежды, ставший популярным в Средней Азии во времена правления эфталитов" в Кагеяма, Эцуко (2016). «Изменение систем подвески кинжалов и мечей в Восточной Евразии: его связь с эфталитской оккупацией Средней Азии» (PDF) . ЗИНБУН . 46 :200.

- ^ Jump up to: а б с Марготтини, Клаудио (20 сентября 2013 г.). После разрушения гигантских статуй Будды в Бамиане (Афганистан) в 2001 году: Чрезвычайная деятельность ЮНЕСКО по восстановлению и реабилитации скал и ниш . Springer Science & Business Media. стр. 12–13. ISBN 978-3-642-30051-6 .

- ^ Jump up to: а б Азарпай, Гитти; Беленицкий, Александр М.; Маршак, Борис Ильич; Дрезден, Марк Дж. (январь 1981 г.). Согдийская живопись: живописный эпос в восточном искусстве . Издательство Калифорнийского университета. стр. 92–93. ISBN 978-0-520-03765-6 .

- ^ Jump up to: а б Курбанов, Айдогды (2010). Эфталиты: археологический и исторический анализ (PDF) (кандидатская диссертация). Свободный университет, Берлин. п. 67.

- ^ Курбанов, Айдогды (2014). «ЭФТАЛИТЫ: ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ» (PDF) . Тирагетия . VIII : 322.

- ^ Ильясов, Джангар Я. (2001). «Эфталитовая терракота // Искусство и археология Шелкового пути» . Журнал Института исследований Шелкового пути . 7 . Камакура: 187.

- ^ Грене, Франц (15 мая 2004 г.). «Тавка (к истории древних таможенных сооружений Узбекистана). Ташкент-Самарканд, Изд. А. Кадыри / Институт археологии АН Узб, 141 с., 68 ил. + 13 пл. колеров ч.-т. (Текст двуязычный узбекско-русский, резюме на английском языке [Тавка (Вклад в исторические достижения Узбекистана)] » Abstracta Ираника (на французском языке). 25 . doi : 10.4000/abstractairanica.4213 . ISSN 0240-8910 .

- ^ Кагеяма (Университет иностранных языков города Кобе, Кобе, Япония), Эцуко (2007). «Крылатая корона и корона в виде тройного полумесяца в согдийских погребальных памятниках из Китая: их связь с гефталитской оккупацией Центральной Азии» (PDF) . Журнал искусства и археологии Внутренней Азии . 2 : 12. дои : 10.1484/J.JIAAA.2.302540 . S2CID 130640638 . Архивировано из оригинала (PDF) 11 ноября 2020 г.

{{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Хайэм, Чарльз (14 мая 2014 г.). Энциклопедия древних азиатских цивилизаций . Издательство информационной базы. стр. 141–142. ISBN 978-1-4381-0996-1 .

- ^ Jump up to: а б Восточный Будда: 549–579 гг. н.э. (диапазон 1 σ, вероятность 68,2%) 544–595 гг. н.э. (диапазон 2 σ, вероятность 95,4%). Западный Будда: 605–633 гг. н.э. (диапазон 1 σ, 68,2%) 591–644 гг. н.э. (диапазон 2 σ, вероятность 95,4%). в Бленсдорф, Катарина (2015). «Датировка статуй Будды - Датирование органических материалов AMS 14C» .

{{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется|journal=( помощь ) - ^ Лучевая корона сравнима с короной царя на печати « Ябгу эфталитов » . Видеть: Лернер, Джудит А.; Симс-Уильямс, Николас (2011). Печати, печати и жетоны от Бактрии до Гандхары: IV-VIII века н.э. Вена: Издательство Австрийской академии наук . стр. 35–36. ISBN 978-3700168973 .

- ^ КУРБАНОВ, АЙДОГДЫ (2010). ЭФТАЛИТЫ: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (PDF) . Берлин: Берлинский свободный университет. п. 69, пункт 1).

- ^ Последняя дата V-VI веков нашей эры в Лившице (2000 г.) ЛИВШИЦ, В.А. (2000). «Согдийский Санак, епископ-манихей V – начала VI веков» (PDF) . Бюллетень Азиатского института . 14:48 . ISSN 0890-4464 . JSTOR 24049013 . . Согласно более ранним источникам (Бивар (1969) и Лившиц (1969), повторенным Британским музеем, печать датируется 300-350 гг. н.э.: в Наймарк, Александр. «СОГДИАНА, ЕГО ХРИСТИАНЕ И ВИЗАНТИЯ: ИЗУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ И РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» (PDF) : 167. Архивировано из оригинала (PDF) 27 февраля 2021 г. Проверено 15 февраля 2021 г.

{{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется|journal=( помощь ) , «Штамп-печать; ободок Британского музея» . Британский музей . - ^ Бленсдорф, Катарина (2015). «Датировка статуй Будды - Датирование органических материалов AMS 14C» .

{{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется|journal=( помощь ) - ^ Jump up to: а б Петцет, Майкл, изд. (2009). Гигантские Будды Бамиана. Охрана останков (PDF) . ИКОМОС. стр. 18–19. Архивировано из оригинала (PDF) 4 февраля 2023 г. Проверено 16 февраля 2021 г.

- ^ Галл, Карлотта (5 декабря 2006 г.). «Афганцы рассматривают возможность восстановления Бамианских Будд» . Интернэшнл Геральд Трибьюн/Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 марта 2014 г.

- ^ Морган, Кеннет В. (1956). Путь Будды . Издательство Мотилал Банарсидасс. п. 43. ИСБН 978-8120800304 . Проверено 2 июня 2009 г. - через Google Книги.

- ^ "буклет веб-E.indd" (PDF) . Проверено 9 октября 2013 г.

- ^ Галл, Карлотта (6 декабря 2006 г.). «Из руин афганских Будд вырастает история» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 6 января 2008 г.

- ^ Jump up to: а б с Хигучи, Такаясу; Барнс, Джина (1995). «Бамиан: буддийские пещерные храмы в Афганистане» . Мировая археология . 27 (2): 299. дои : 10.1080/00438243.1995.9980308 . ISSN 0043-8243 . JSTOR 125086 .

- ^ Альрам, Майкл; Филигенци, Анна; Кинбергер, Микаэла; Нелл, Дэниел; Пфистерер, Матиас; Вондровец, Клаус. «Лик другого (Монеты гуннов и западных тюрков Средней Азии и Индии) 2012-2013 гг. Экспонат: 14. КАБУЛИСТАН И БАКТРИЯ ВО ВРЕМЯ «ХОРАСАН-ТЕГИН-ШАХА» » . Pro.geo.univie.ac.at . Музей истории искусств, Вена. Архивировано из оригинала 25 января 2021 года . Проверено 16 июля 2017 г.

- ^ «Глобусовидная корона княжеского дарителя имеет параллели на сасанидских монетных портретах. И этот даритель, и Будда слева украшены лентами для волос или кусти , снова заимствованными сасанидскими королевскими регалиями» в Роуленд, Бенджамин (1975). Искусство Средней Азии . Нью-Йорк, Краун. п. 88.

- ^ «Утерянные, украденные и поврежденные изображения: буддийские пещеры Бамиана» . Huntingtonarchive.org .

- ^ Уолтер (1998) , стр. 5–9.

- ^ Хансен (2012) , стр. 66.

- ^ Уолтер (1998) , стр. 21–17.

- ^ Жуан, Ронг Чун (май 2015 г.), Том 3 «Классики буддийского искусства» (на китайском языке), Beijing Book Co. Inc., стр. 184. ISBN. 978-7-5314-6376-4 .

- ^ (Кроме Кизила) ... «На близлежащем участке Кумтура находится более сотни пещер, сорок из которых содержат нарисованные фрески или надписи. Другие пещерные места возле Кучи включают Субаши, Кизилгаха и Симсим». в Басвелл, Роберт Э.; Лопес, Дональд С. (24 ноября 2013 г.). Принстонский словарь буддизма . Издательство Принстонского университета. п. 438. ИСБН 978-1-4008-4805-8 .

- ^ Виньято, Джузеппе (2006). «Археологическое обследование Кызыла: его группы пещер, районы, хронология и буддийские школы» . Восток и Запад . 56 (4): 359–416. ISSN 0012-8376 . JSTOR 29757697 .

- ^ Литература BDce-888、889, MIK III 8875, сейчас находится в Эрмитаже. «Коллекция фресок Грота Кизил в Государственном Эрмитаже» . www.sohu.com (на китайском языке)

- ^ Ри, Мэрилин Мартин (15 июля 2019 г.). Раннее буддийское искусство Китая и Центральной Азии, том 2 Период Восточного Чина и Шестнадцати царств в Китае и Тумшук, Куча и Карашар в Центральной Азии (2 тома) . БРИЛЛ. стр. 651 и далее. ISBN 978-90-04-39186-4 .

- ^ Во, Дэниел (историк, Вашингтонский университет). «Кизил» . depts.washington.edu . Вашингтонский университет . Проверено 30 декабря 2020 г.

{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Jump up to: а б Ле Кок, Альберт. (1913). Чочо: факсимильные репродукции наиболее важных находок Первой королевской прусской экспедиции в Турфан в Восточном Туркестане.

- ^ А. М. Беленицкий и Б. И. Маршак (1981), «Часть первая: картины Согдианы» в Гитти Азарпае, Согдийская живопись: живописный эпос в восточном искусстве , Беркли, Лос-Анджелес, Лондон: University of California Press, стр. 47, ISBN 0-520-03765-0 .

- ^ А. М. Беленицкий и Б. И. Маршак (1981), «Часть первая: картины Согдианы» в Гитти Азарпае, Согдийская живопись: живописный эпос в восточном искусстве , Беркли, Лос-Анджелес, Лондон: University of California Press, стр. 13, ISBN 0-520-03765-0 .

- ^ А. М. Беленицкий и Б. И. Маршак (1981), «Часть первая: картины Согдианы» в Гитти Азарпае, Согдийская живопись: живописный эпос в восточном искусстве , Беркли, Лос-Анджелес, Лондон: University of California Press, стр. 34–35, ISBN 0-520-03765-0 .

- ^ Уитфилд, Сьюзен (2004). Шелковый путь: торговля, путешествия, война и вера . Британская библиотека. Serindia Publications, Inc. с. 110. ИСБН 978-1-932476-13-2 .

- ^ Компарети (Калифорнийский университет, Беркли), Маттео (2007). «Китайская сцена в Афрасиабе» . Евразия .

- ^ Баумер, Кристоф (18 апреля 2018 г.). История Средней Азии, The: 4-х томник . Издательство Блумсбери. п. 243. ИСБН 978-1-83860-868-2 .

- ^ Уитфилд, Сьюзен (2004). Шелковый путь: торговля, путешествия, война и вера . Британская библиотека. Serindia Publications, Inc. с. 110. ИСБН 978-1-932476-13-2 .

- ^ Грене, Франц (2004). «Мараканда/Самарканд, домонгольский мегаполис» . Анналы. История, Общественные науки . 5/6 : Рис. Д.

- ^ Компарети (Калифорнийский университет, Беркли), Маттео (2015). «Древний иранский декоративный текстиль» . Шелковый путь . 13:38 .

- ^ «Эрмитаж» .

- ^ Горелик, Михаил (1979). «Восточные доспехи Ближнего и Среднего Востока с восьмого по пятнадцатый века, как показано в произведениях искусства», Майкл Горелик, в: Исламское оружие и доспехи, изд. Роберт Элгуд, Лондон, 1979 год . Роберт Элгуд.

- ^ Симс, Элеонора (2002). Бесподобные образы: персидская живопись и ее истоки . Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета. стр. 293–294. ISBN 978-0-300-09038-3 .

- ^ Картер, М.Л. «Иранская энциклопедия» . iranicaonline.org .

Позолоченная серебряная пластина с изображением княжеской охоты на кабана, раскопанная в гробнице близ Датуна и датируемая 504 годом н.э., близка к ранним сасанидским царским охотничьим пластинам по стилю и техническим аспектам, но отличается настолько, что позволяет предположить бактрийское происхождение, датируемое эпохой Кушано. -Сасанидское правление (ок. 275–350 гг. н.э.)

- ^ ХАРПЕР, ПРУДЕНС О. (1990). «Иранский серебряный сосуд из гробницы Фэн Хэту» . Бюллетень Азиатского института . 4 : 51–59. ISSN 0890-4464 . JSTOR 24048350 .

- ^ «Архивная копия» . Архивировано из оригинала 26 марта 2023 г. Проверено 2 июня 2022 г.

{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка ) - ^ Jump up to: а б Ву, Мэнди Джуйман (2004). «Экзотические товары как погребальная экспозиция в гробницах династии Суй — пример гробницы Ли Цзинсюня» . Китайско-платонические статьи . 142 .

- ^ Jump up to: а б КАРПИНО, АЛЕКСАНДРА; ДЖЕЙМС, ЖАН М. (1989). «Комментарий к серебряному кувшину Ли Сяня» . Бюллетень Азиатского института . 3 : 71–75. ISSN 0890-4464 . JSTOR 24048167 .

- ^ Jump up to: а б Уитфилд, Сьюзен (13 марта 2018 г.). Шелк, рабы и ступы: материальная культура Шелкового пути . Университет Калифорнии Пресс. п. 174. ИСБН 978-0-520-95766-4 .

- ^ Ватт, Джеймс Сай (2004). Китай: рассвет золотого века, 200–750 гг . н.э. Метрополитен-музей. п. 154. ИСБН 978-1-58839-126-1 .

- ^ Отани, Икуэ (январь 2015 г.). «Инкрустированные кольца и взаимодействие Востока и Запада в эпоху Хань-Тан» Древние культуры северного Китая и Монголии, Байкала и Сибири . Получено 9 февраля 2021 г.

- ^ Лингли, Кейт А. (2014). «ПЛАТЬЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ В КИТАЙСКОЙ ГРОБНИЦЕ: СЮЙ СЯНЬСЮ И КОСМОПОЛИТАНИЗМ ШЕСТОГО ВЕКА» (PDF) . Шелковый путь . 12 :2.

- ^ Худяков, Юлий (15 May 2022). Археология степной евразии. Искусство кочевников южной сибири и центральной азии. Учебное пособие для вузов (in Russian). Litres. p. 50. ISBN 978-5-04-141329-3 .

- ^ АЛТИНКИЛИЧ, доктор. Арзу Эмель (2020). «Оценка одежды Göktürk в пластическом искусстве» (PDF) . Журнал исследований социальных и гуманитарных наук : 1101–1110. Архивировано из оригинала (PDF) 24 октября 2020 г. Проверено 2 июня 2022 г.

- ^ Наранцацарал, Д. «КУЛЬТУРА ШЕЛКОВОГО ПУТИ И ДРЕВНЕТУРЕЦКАЯ НАСТЕННАЯ ГРОБНИЦА» (PDF) . Журнал исследований международной цивилизации .

- ^ Космо, Никола Ди; Маас, Майкл (26 апреля 2018 г.). Империи и обмены в Евразии поздней античности: Рим, Китай, Иран и Степь, ок. 250–750 . Издательство Кембриджского университета. стр. 350–354. ISBN 978-1-108-54810-6 .

- ^ Баумер, Кристоф (18 апреля 2018 г.). История Средней Азии, The: 4-х томник . Издательство Блумсбери. стр. 185–186. ISBN 978-1-83860-868-2 .

- ^ Гёбл 1967, 254; Шина Вондровец 254

- ^ Альрам, Майкл; Филигенци, Анна; Кинбергер, Микаэла; Нелл, Дэниел; Пфистерер, Матиас; Вондровец, Клаус. «Лицо другого» . Pro.geo.univie.ac.at . Музей истории искусств, Вена . Проверено 16 июля 2017 г.

- ^ Альрам, Майкл; Филигенци, Анна; Кинбергер, Микаэла; Нелл, Дэниел; Пфистерер, Матиас; Вондровец, Клаус. «Лик другого (Монеты гуннов и западных тюрков Средней Азии и Индии) 2012-2013 гг. Экспонат: 13. ТЮРКСКИЕ ШАХИ В КАБУЛИСТАНЕ» . Pro.geo.univie.ac.at . Музей истории искусств, Вена. Архивировано из оригинала 27 октября 2020 года . Проверено 16 июля 2017 г.

- ^ Jump up to: а б Аллегранци, Виола; Рассвет, Сандра (2022). Великолепие оазисов Узбекистана . Париж: Издания Лувра. п. 181. ИСБН 978-8412527858 .

- ^ Вакка, Элисон (2017). Немусульманские провинции в эпоху раннего ислама: исламское правление и иранская легитимность в Армении и Кавказской Албании . Издательство Кембриджского университета. стр. 5–7. ISBN 978-1107188518 .

- ^ Ранте, Рокко (2022). Великолепие оазисов Узбекистана . Париж: Издания Лувра. п. 178. ИСБН 978-8412527858 .

- ^ Блэр, Шейла С. (2009). «Буидское искусство и архитектура» . Во флоте, Кейт; Кремер, Гудрун ; Матринг, Денис; Навас, Джон; Роусон, Эверетт (ред.). Энциклопедия ислама (3-е изд.). Брилл Онлайн. ISSN 1873-9830 .

- ^ «Эвер» . Смитсоновский национальный музей азиатского искусства .

- ^ «Бутылка розовой воды» . Смитсоновский национальный музей азиатского искусства .

- ^ Карев, Юрий (2022). Великолепие оазисов Узбекистана . Париж: Издания Лувра. п. 222. ИСБН 978-8412527858 .

- ^ Карев, Юрий (2013). Тюрко-монгольские правители, города и городская жизнь . Лейден: Брилл. стр. 114–115. ISBN 9789004257009 .

Керамика и денежные находки в павильоне могут быть датированы не ранее второй половины XII века, а более правдоподобно — его концом. Это единственный из раскопанных павильонов, украшенный росписями, не оставляющими сомнений в хозяине этого места. (...) Весь художественный проект был направлен на возвеличение царской фигуры и великолепия его двора. (...) основные сцены северной стены изображают правителя, сидящего на троне, скрестив ноги (см. рис. 13, 14) (...) Это, несомненно, была частная резиденция караханидского правителя и его семьи, а не место для торжественных приемов.

- ^ Jump up to: а б Франц, Грене (2022). Великолепие оазисов Узбекистана . Париж: Издания Лувра. стр. 221–222. ISBN 978-8412527858 .

Росписи, украшавшие (...) частную резиденцию последних караханидских государей Самарканда (конец XII - начало XIII века (...) государь сидит, скрестив ноги на троне, держит стрелу, символ мощность (рис.171).

- ^ Карев, Юрий (2013). Тюрко-монгольские правители, города и городская жизнь . Лейден: Брилл. п. 120. ИСБН 9789004257009 .

Нельзя исключить возможность того, что эта акция была связана с драматическими событиями 1212 года, когда Самарканд был взят хорезмшахом Мухаммадом б. Текиш.

- ^ Софи Ибботсон и Макс Ловелл-Хоар (2016), Узбекистан , 2-е издание, Bradt Travel Guides Ltd, стр. 12–13, ISBN 978-1-78477-017-4 .

- ^ Софи Ибботсон и Макс Ловелл-Хоар (2016), Узбекистан , 2-е издание, Bradt Travel Guides Ltd, стр. 14–15, ISBN 978-1-78477-017-4 .

- ^ Карев, Юрий (2013). Тюрко-монгольские правители, города и городская жизнь . Лейден: Брилл. стр. 115–120. ISBN 9789004257009 .

Керамика и денежные находки в павильоне могут быть датированы не ранее второй половины XII века, а более правдоподобно — его концом. Это единственный из раскопанных павильонов, украшенный росписями, не оставляющими сомнений в хозяине этого места. (...) Весь художественный проект был направлен на возвеличение царской фигуры и великолепия его двора. (...) Это, несомненно, была частная резиденция караханидского правителя и его семьи, а не место для торжественных приемов.

- ^ Коллине, Анабель (2022). Великолепие оазисов Узбекистана . Париж: Издания Лувра. п. 234. ИСБН 978-8412527858 .

- ^ Коллине, Анабель (2022). Великолепие оазисов Узбекистана . Париж: Издания Лувра. п. 231. ИСБН 978-8412527858 .

- ^ Арджоманд 2012 , с. 410-411.

- ^ Jump up to: а б Леви и Села 2010 , с. 83.

- ^ Босворт 1963 , с. 4.

- ^ Босворт 2006 .

- ^ Шлюмберже, Дэниел (1952). «Дворец газневида Лашкари Базара» . Сирия . 29 (3/4): 263 и 267. doi : 10.3406/syria.1952.4789 . ISSN 0039-7946 . JSTOR 4390312 .

- ^ «Метрополитен-музей» . metmuseum.org .

- ^ ХАЙДЕМАН, СТЕФАН; ДЕ ЛАПЕРУЗ, ЖАН-ФРАНСУА; ПАРРИ, ВИККИ (2014). «Большая аудитория: лепные фигуры королевских принцев периода сельджуков в натуральную величину» . Мукарнас . 31 : 35–71. дои : 10.1163/22118993-00311P03 . ISSN 0732-2992 . JSTOR 44657297 .

- ^ «Метрополитен-музей» . www.metmuseum.org .

- ^ «Метрополитен-музей» . www.metmuseum.org .

- ^ Комарофф, 4; Михельсен и Олафсдоттер, 76 лет; Музей Фитцуильяма: «Минаи, что означает «эмалированная» посуда, является одним из величайших произведений исламской керамики и был фирменным блюдом известного керамического центра Кашан в Иране в течение десятилетий конца XII и начала XIII веков, предшествовавших монгольской эпохе. вторжения» .

- ^ «Хотя сосуды из каменной пасты часто относят к периоду Сельджуков, некоторые из наиболее знаковых произведений в этой среде произошли после того, как эта династия потеряла контроль над своими восточными территориями в пользу других среднеазиатских тюркских групп, таких как хорезм-шахи» в Руджади, Мартина. «Керамическая технология в период сельджуков: каменная паста в Сирии и Иране в двенадцатом и начале тринадцатого веков» . www.metmuseum.org . Метрополитен-музей (2021) . Проверено 1 февраля 2023 г.

- ^ Энциклопедия декоративного искусства Grove: изделия Минаи . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. 2006. ISBN 9780195189483 .

- ^ «Метрополитен-музей» . www.metmuseum.org .

- ^ «Метрополитен-музей» . www.metmuseum.org .

- ^ «Метрополитен-музей» . www.metmuseum.org .

- ^ Карбони, Стефано (1994). Иллюстрированные стихи и эпические образы. Персидские картины 1330-х и 1340-х годов (PDF) . Нью-Йорк: Метрополитен-музей.

- ^ Фредерик Коэн (2009). Кавказ – Введение . Рутледж. п. 114 . ISBN 978-1135203023 .

- ^ Блэк, Сирил Э.; Дюпри, Луи ; Эндикотт-Уэст, Элизабет; Матушевски, Дэниел К.; Наби, Иден ; Уолдрон, Артур Н. (1991). Модернизация Внутренней Азии . Армонк, Нью-Йорк: М. Е. Шарп. п. 57. ИСБН 978-1-315-48899-8 . Проверено 20 ноября 2016 г. .

- ^ Апшур, Джиу-Хва Л.; Терри, Дженис Дж.; Холока, Джим; Кассар, Джордж Х.; Гофф, Ричард Д. (2011). Книги Cengage Advantage: Всемирная история (5-е изд.). Cengage Обучение. п. 433. ИСБН 978-1-133-38707-7 . Проверено 20 ноября 2016 г. .

- ^ См. Барнс, Парех и Хадсон, с. 87; Барракло, с. 127; Исторические карты в файле , с. 2,27; и LACMA для разных версий границ ханства.

- ^ Дай Мацуи - Монгольский указ Чагатаидского ханства, обнаруженный в Дуньхуане. Аспекты исследования среднеазиатского буддизма, 2008, стр. 159–178.

- ^ Мароцци, Джастин (2004). Тамерлан: Меч ислама, покоритель мира . ХарперКоллинз.