Марбургский коллоквиум

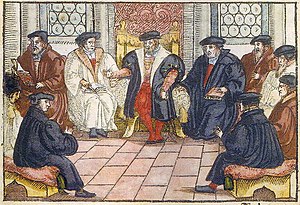

Марбургский коллоквиум представлял собой встречу в замке Марбург в Марбурге , Гессен , Германия , на которой пытались разрешить спор между Мартином Лютером и Ульрихом Цвингли по поводу реального присутствия Христа в Евхаристии . Оно проходило с 1 по 4 октября 1529 года. Ведущие протестантские реформаторы того времени присутствовали на нем по приказу Филиппа I Гессенского . Основная мотивация Филиппа для этой конференции была политической; он хотел объединить протестантские государства в политический союз, и для этой цели важным соображением была религиозная гармония.

После того, как сейер Шпейера подтвердил указ Вормса , Филипп I почувствовал необходимость примирить разные взгляды Мартина Лютера и Ульриха Цвингли , чтобы разработать единое протестантское богословие. реформаторы Стефан Агрикола , Иоганнес Бренц , Мартин Буцер , Каспар Хедио , Юстус Йонас , Филип Меланхтон , Иоганнес Эколампадиус , Андреас Осиандер и Бернхард Ротманн Помимо Лютера и Цвингли, во встрече приняли участие .

Если Филип хотел, чтобы эта встреча стала символом протестантского единства, он был разочарован. Лютер и Цвингли поссорились из-за таинства Евхаристии .

Фон

[ редактировать ]У Филиппа Гессенского была политическая мотивация объединить всех ведущих протестантов, поскольку он считал, что как разделенное образование они уязвимы перед Карлом V. Как единая сила они казались более могущественными. Религиозная гармония была жизненно важна для протестантов для объединения. [1]

Участники

[ редактировать ]

|

| ||

Коллоквиум

[ редактировать ]

Хотя два выдающихся реформатора , Лютер и Цвингли, пришли к единому мнению по четырнадцати богословским вопросам, [1] они не смогли прийти к согласию по пятнадцатому пункту, касающемуся Евхаристии . Тимоти Джордж , автор и профессор церковной истории, резюмировал несовместимые взгляды: «По этому вопросу они разошлись, не достигнув соглашения. И Лютер, и Цвингли согласились, что хлеб на Вечере был знаком. Однако для Лютера это Однако для Цвингли знак и обозначаемая вещь были разделены расстоянием — шириной между небом и землей». [2]

В основе этого разногласия лежало их богословие Христа. Лютер считал, что человеческое тело Христа было вездесущим (присутствовало повсюду) и поэтому присутствовало в хлебе и вине. Это стало возможным, потому что качества Бога наполнили человеческую природу Христа. Лютер подчеркивал единство личности Христа. Цвингли, подчеркивавший различие природ, считал, что хотя Христос в Своем Божестве был вездесущ, человеческое тело Христа могло присутствовать только в одном месте, то есть по правую руку Отца. [3] Исполнительный редактор журнала «Христианство сегодня» тщательно подробно описал два взгляда, которые навсегда разделят лютеранский и реформатский взгляд на Вечерю:

Лютер утверждал, что тело Христа было съедено не грубым, материальным способом, а каким-то таинственным образом, выходящим за пределы человеческого понимания. Однако, ответил Цвингли, если понимать эти слова в буквальном смысле, тело нужно было съесть самым грубым и материальным способом. «Ибо вот смысл, который они несут: этот хлеб есть то мое тело, которое дано за вас. Оно было дано нам в грубо материальной форме, подверженной ранам, ударам и смерти. Следовательно, как таковое оно должно быть материальным». об ужине». Действительно, если углубить буквальное значение текста, из этого следует, что Христу снова пришлось бы страдать от боли, поскольку его тело снова было сокрушено – на этот раз зубами причастников. Еще более абсурдно то, что тело Христа пришлось бы проглотить, переварить и даже вывести через кишечник! Подобные мысли были противны Цвингли. От них попахивало каннибализмом, с одной стороны, и языческими мистериальными религиями, с другой. Однако главной проблемой для Цвингли была не иррациональность или экзегетическая ошибочность взглядов Лютера. Скорее, Лютер считал «главным моментом спасения физическое поедание тела Христова», поскольку он связывал это с прощением грехов. Тот же мотив, который так сильно побудил Цвингли противостоять образам, призыванию святых и возрождению через крещение, присутствовал и в борьбе за Вечерю: страх перед идолопоклонством. Спасение было только благодаря Христу, только через веру, а не через веру и хлеб. Предметом веры было то, что невидимо (Евр. 11:1) и что, следовательно, нельзя есть, кроме, опять-таки, в небуквальном, переносном смысле. «Credere est edere», — сказал Цвингли: «Верить — значит есть». В таком случае есть тело и пить кровь Христа на Вечере означало просто иметь тело и кровь Христа в уме. [4]

Ближе к концу беседы, когда стало ясно, что соглашение не будет достигнуто, Филипп попросил Лютера составить список доктрин, с которыми согласились обе стороны. [1] Марбургские статьи , основанные на том, что впоследствии стало Швабахскими статьями , содержали 15 пунктов, и каждый участник коллоквиума мог прийти к согласию по первым 14 пунктам. [1] 15-я статья Марбургских статей гласит: [5]

Пятнадцатое, что касается Тайной Вечери нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа, мы верим и придерживаемся того, что следует практиковать использование обоих видов, как это делал Сам Христос, и что таинство у алтаря является таинством истинного тела и крови Иисуса Христа. и духовное наслаждение этим самым телом и кровью подобает и необходимо каждому христианину. Более того, что практика причастия дается и предписывается Богом Всемогущим, как Слово, чтобы наша слабая совесть могла быть побуждена к вере через Святого Духа. И хотя в настоящее время мы не смогли прийти к единому мнению, присутствуют ли истинные Тело и Кровь Христовы телесно в хлебе и вине [причастия], каждая сторона должна проявлять по отношению к другой христианскую любовь, насколько совесть каждой соответствующая. позволяет, и оба должны настойчиво просить Бога Всемогущего о руководстве, чтобы через Своего Духа Он мог привести нас к правильному пониманию.

Неспособность найти согласие вызвала сильные эмоции с обеих сторон. «Когда обе стороны разошлись, Цвингли в слезах воскликнул: «Нет на земле народа, с которым я предпочел бы быть в одном союзе, чем [лютеране] Виттенбергеры». [6] Из-за разногласий Лютер первоначально отказался признать Цвингли и его последователей христианами. [7] хотя после беседы два реформатора проявили в своих трудах относительно больше взаимного уважения. [8]

Последствия

[ редактировать ]На более позднем Аугсбургском сейме цвинглианцы и лютеране снова исследовали ту же территорию, что и Марбургский коллоквиум, и представили отдельные заявления, которые показали различия во мнениях.

См. также

[ редактировать ]- Первая Каппельская война (1529 г.)

Ссылки

[ редактировать ]- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д «Марбургский разговор» . Британская энциклопедия . Проверено 25 декабря 2016 г.

- ^ Джордж, Тимоти. Богословие реформаторов (с. 156). Издательская группа B&H. [ ISBN отсутствует ]

- ^ Филлип Кэри , Лютер: Евангелие, закон и реформация , [звукозапись], Лекция 14

- ^ Джордж, Тимоти. Богословие реформаторов (стр. 157–58). Издательская группа B&H. [ ISBN отсутствует ]

- ^ Марбургские статьи (1529 г.) , Немецкая история в документах и изображениях, перевод Эллен Юци Глебе, из немецкого источника: Работы Д. Мартина Лютера , Критическое полное издание, Том 30, Часть 3. Веймар, 1910, стр. 160– 71

- ^ Джордж, Тимоти. Богословие реформаторов (с. 155). Издательская группа B&H.

- ^ Хульдрейх Цвингли, реформатор немецкой Швейцарии под редакцией Сэмюэля Маколи Джексона и др., 1903, стр. 316

- ^ Г. Р. Поттер , Цвингли , издательство Кембриджского университета, 1976. [ нужна страница ] [ ISBN отсутствует ]

Внешние ссылки

[ редактировать ]- Марбургские статьи (1529 г.) (Текст 15 Марбургских статей), Немецкая история в документах и изображениях, перевод Эллен Юци Глебе, из немецкого источника: Д. Мартин Лютерс Верке , Kritische Gesamtausgabe, Band 30, Teil 3. Веймар, 1910, стр. 160–71.

- Хульдрейх Цвингли, реформатор немецкой Швейцарии, под редакцией Сэмюэля Маколи Джексона и др., 1903. Интернет из Google Книги.

- Филипп Кэри. Лютер: Евангелие, закон и реформация , [звукозапись], лекция 14. 2004 г., The Teaching Company Limited Partnership.

- Мирбт, Карл Теодор (1911). . В Чисхолме, Хью (ред.). Британская энциклопедия . Том. 17 (11-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 681.