Александр II Забинас

| Александр II Забинас | |

|---|---|

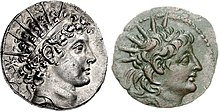

Портрет Александра II на аверсе тетрадрахмы. | |

| Король Сирии | |

| Царствование | 128–123 гг. до н.э. |

| Предшественник | Деметрий II |

| Преемник | Клеопатра Тея , Антиох VIII |

| Рожденный | в. 150 г. до н.э. |

| Умер | 123 г. до н.э. |

| Династия | Селевкид |

| Отец | Вероятно, Александр I |

Александр II Теос Епифан Никефор ( древнегреческий : Ἀλέξανδρος Θεός Ἐπιφανής Νικηφόρος Áléxandros Theós Épiphanḗs Nikēphoros , по прозвищу Забинас ; ок. 150 г. до н. э.) — 123 г. до н. э.) — эллинистический монарх Селевкидов , правивший Сирией между 128 и 123 гг. до н. э. Его истинное происхождение обсуждается; в зависимости от того, какой древний историк утверждал, что он либо сын Александра I , либо приемный сын Антиоха VII . Большинство древних историков и современное научное сообщество утверждают, что утверждение Александра II о том, что он был Селевкидом, было ложным. Его фамилия «Забинас» (Ζαβίνας) — семитское имя, которое обычно переводится как «купленный». Однако возможно, что Александр II был естественным сыном Александра I, поскольку фамилия также может означать «купленный у бога». Иконография чеканки Александра II указывает на то, что он основывал свои претензии на престол на своем происхождении от Антиоха IV , отца Александра I.

Возвышение Александра II связано с династическими распрями Империи Селевкидов. И у царя Селевка IV (ум. 175 г. до н. э.), и у его брата Антиоха IV (ум. 164 г. до н. э.) были потомки, боровшиеся за трон, что привело к тому, что страна пережила множество гражданских войн. Ситуация осложнялась вмешательством Птолемеев египетским , чему способствовали династические браки между двумя царскими домами. В 128 г. до н.э. сирийский царь Деметрий II , представитель линии Селевка IV, вторгся в Египет, чтобы помочь своей теще Клеопатре II, которая вела гражданскую войну против своего брата и мужа, царя Птолемея VIII . Возмущенный сирийским вторжением, египетский царь спровоцировал восстания в городах Сирии против Деметрия II и выбрал в качестве антицаря Александра II, предполагаемого представителя линии Антиоха IV . С помощью египетских войск Александр II захватил сирийскую столицу Антиохию в 128 г. до н.э. и воевал против Деметрия II, решительно разгромив его в 125 г. до н.э. Избитый король сбежал к своей жене Клеопатре Тее. в городе Птолемаиде , но она изгнала его. Он был убит при попытке найти убежище в городе Тире .

После смерти Деметрия II Александр II стал хозяином королевства, контролируя царство, за исключением небольшого кармана вокруг Птолемаиды, где правила Клеопатра Тея. Александр II был любимым королем, известным своей добротой и всепрощающим характером. Он поддерживал дружеские отношения с Иоанном I Гирканом Иудейским, признавшим сирийского царя своим сюзереном . Успехи Александра II не приветствовал египетский Птолемей VIII, который не хотел сильного царя на сирийском троне. Таким образом, в 124 г. до н.э. был заключен союз между Египтом и Клеопатрой Теей, правившей теперь совместно с Антиохом VIII , ее сыном от Деметрия II. Александр II потерпел поражение и бежал в Антиохию, где разграбил храм Зевса , чтобы заплатить своим солдатам; население восстало против него, он бежал и в конце концов был схвачен. Александр II, вероятно, был казнен Антиохом VIII в 123 г. до н.э., положив конец линии Антиоха IV.

Фон

[ редактировать ]

Смерть селевкидского царя Селевка IV в 175 г. до н.э. создала династический кризис из-за незаконного наследования его брата Антиоха IV . Законный наследник Селевка IV Деметрий I был заложником в Риме. [ примечание 1 ] и его младший сын Антиох был объявлен царем. Однако вскоре после восшествия на престол молодого Антиоха Антиох IV вступил на престол в качестве соправителя. [ 2 ] Возможно, он приказал убить своего племянника в 170/169 г. до н. э. (145 г. SE (год Селевкидов) ). [ примечание 2 ] [ 4 ] После смерти Антиоха IV в 164 г. до н.э. его его сын Антиох V. наследником стал Три года спустя Деметрию I удалось бежать из Рима и занять трон, убив Антиоха V в 161 г. до н.э. [ 5 ] Династию Селевкидов раздирала гражданская война между линиями Селевка IV и Антиоха IV. [ 6 ]

В 150 году до нашей эры Александр I , внебрачный сын Антиоха IV, [ 7 ] сумел свергнуть и убить Деметрия I. Он женился на Тее , дочери Птолемея VI Птолемеевского Клеопатре Египта , которая стала его союзницей и сторонницей. [ 8 ] Египетский царь изменил свою политику и поддержал сына Деметрия I Деметрия II , женив его на Клеопатре Тее после развода с ней от Александра I, который потерпел поражение от своего бывшего тестя и в конце концов был убит в 145 г. до н. э. Египетский царь был ранен во время боя и умер вскоре после Александра I. [ 9 ] Его сестра-жена и соправительница, мать Клеопатры Теи, Клеопатра II , затем вышла замуж за другого своего брата, Птолемея VIII, который стал ее новым соправителем. [ 10 ]

Диодот Трифон , чиновник Александра I, провозгласил царем сына последнего Антиоха VI в 144 г. до н.э. Затем Трифон убил его и сам занял трон в 142 г. до н.э. [ 11 ] Узурпатор контролировал земли в западных частях империи Селевкидов, включая Антиохию, [ 9 ] но Деметрий II сохранил за собой большую часть царства, включая Вавилонию , которая была захвачена Парфянской империей в 141 г. до н.э. [ 12 ] Это побудило Деметрия II начать кампанию против Парфии, которая закончилась его поражением и пленением в 138 г. до н.э. [ 13 ] Его младший брат Антиох VII взошел на престол и женился на жене Деметрия II. Он смог победить Трифона и парфян, вернув утраченные провинции Селевкидов. [ 14 ]

В Египте, не разводясь с Клеопатрой II, Птолемей VIII женился на ее дочери от Птолемея VI, Клеопатре III , и объявил ее соправителем. [ примечание 3 ] [ 17 ] Клеопатра II восстала и взяла под свой контроль сельскую местность. К сентябрю 131 г. до н. э. Птолемей VIII потерял признание в столице Александрии и бежал на Кипр . [ 18 ] Парфяне освободили Деметрия II, чтобы оказать давление на Антиоха VII, погибшего в 129 г. до н. э. во время битвы в Мидии . [ 19 ] Это открыло Деметрию II возможность вернуть себе трон и жену Клеопатру Тею в том же году. [ 20 ] Птолемей VIII вернулся в Египет через два года после изгнания; [ 21 ] он воевал против своей сестры Клеопатры II и в конце концов осадил ее в Александрии; Затем она обратилась за помощью к своему зятю Деметрию II, предложив ему египетский трон. [ 20 ] Сирийский царь выступил против Египта и к весне 128 г. до н. э. достиг Пелусия . [ 22 ]

В ответ на кампанию Деметрия II Птолемей VIII спровоцировал восстание в Сирии. [ 22 ] Сирийская столица Антиохия провозгласила царем маленького сына Антиоха VII по имени Антиох Эпифан, но город был готов перейти из рук в руки в таких нестабильных политических обстоятельствах. [ 23 ] Птолемей VIII послал Александра II в качестве антицаря в Сирию, вынудив Деметрия II уйти из Египта. [ 22 ] По словам историка третьего века Порфирия , в его истории сохранившегося в труде его современника Евсевия , а также историка третьего века Юстина в его кратком изложении « Филиппийских историй» , труде, написанном историком первого века до нашей эры Трогом Александром II. был протеже Птолемея VIII. [ примечание 4 ] [ 27 ] Историк первого века Иосиф Флавий писал, что сами сирийцы просили Птолемея VIII прислать им принца Селевкидов в качестве своего царя, и он выбрал Александра II. [ 28 ] Согласно Прологам «Филиппических историй» , египетский царь подкупил Александра II, чтобы тот выступил против Деметрия II. [ примечание 5 ] [ 31 ]

Отцовство и имя

[ редактировать ]

Александр II, вероятно, родился в ок. 150 г. до н.э. [ примечание 6 ] [ 33 ] Его имя греческое , что означает «защитник людей». [ 34 ] По словам Юстина, Александр II был сыном египетского торговца по имени Протарх. [ 35 ] Юстин также добавил, что «Александр» — это царственное имя, данное царю сирийцами. [ 36 ] Юстин далее заявил, что Александр II представил сфабрикованную историю, утверждающую, что он был приемным сыном Антиоха VII. [ 37 ] Порфирий представил другую версию, в которой Александр II назывался сыном Александра I. [ 38 ]

Современные исторические исследования отдают предпочтение подробному описанию Юстина относительно заявлений Александра II об отцовстве и его связи с Антиохом VII. [ 37 ] Однако серия золотых статеров 125 г. до н.э. , отчеканенных Александром II, имела его эпитеты : [ 39 ] те же, что использовались царем Антиохом IV, отцом Александра I, и расположены в том же порядке, что и на монетах Антиоха IV. Зевс с Никой На реверсе статера изображен ; Ника несет венок , который венчает эпитет Эпифан , элемент, представленный на монетах Антиоха IV. [ 40 ] Многие темы линии Антиоха IV появились на монетах Александра II, например, бог Дионис , которого использовал Александр I в 150 г. до н. э., [ 41 ] Помимо львиного скальпа, еще одна тема в чеканке Александра I. [ 42 ] Кроме того, Александр II был изображен в лучистой короне ; шесть лучей выступают из головы и не прикреплены к диадеме, что является темой, характерной для всех портретов Антиоха VI, когда они изображены в лучистой короне. [ 43 ] Основываясь на этих аргументах, рассказ Порфирия о заявлении Александра II о происхождении от Александра I следует предпочесть рассказу Юстина. [ 36 ] [ 42 ] [ 40 ]

Фамилия и легитимность

[ редактировать ]Популярные фамилии царей Селевкидов никогда не встречаются на монетах, а передаются только через древнюю литературу. [ 44 ] Фамилия Александра II имеет различное написание; это «Забиней» в прологе к « на латинском языке Истории Филиппов» , книга XXXIX. «Зебинас» использовался Иосифом Флавием. Греческая версия Забины использовалась многими историками, такими как Диодор Сицилийский и Порфирий. [ 45 ] Забинас — семитское имя собственное. [ 35 ] происходит от арамейского глагола זבן (произносится как Забн), что означает «покупать» или «приобретать». [ 23 ] [ 46 ] Значение Забинас как фамилии Александра II — «раб, проданный на рынке», по мнению филолога Пьера Жуге . [ 47 ] Это основано на высказывании Порфирия. Он писал, что сирийцы назвали Александра II Забинасом, потому что он был «купленным рабом». [ 27 ] По мнению археолога Жана-Антуана Летрона , который согласился с тем, что Александр II был самозванцем, на монете, предназначенной для публики, не могло быть написано «Забинас», поскольку это смехотворно. [ примечание 7 ] [ 46 ] С другой стороны, историк Филип Кхури Хитти отметил, что « Зебина », еще один перевод имени Забинас, встречается у Ездры (10:43), указывая на то, что первоначально оно означало «купленный у бога». [ 48 ] Нумизмат Николас Л. Райт также считал , что Забинас означает «купленный у бога». [ 49 ]

Хотя академический консенсус считает Александра II самозванцем неселевкидского происхождения, [ 50 ] Иосиф Флавий признал царя представителем династии Селевкидов, но не уточнил его связь с более ранними царями. [ 51 ] Историк Кей Элинг приписал принятие Иосифа Флавия успешной пропаганде Александра II. [ 52 ] Райт, однако, утверждает, что Александра II следует считать законным Селевкидом и потомком Антиоха IV, используя следующие аргументы: [ 53 ]

- Рассказ Порфирия об усыновлении Антиохом VII мог быть основан на фактах. [ 51 ] Юстин назвал Антиоха VI пасынком Деметрия II. [ 54 ] По мнению Райта, эта связь между Антиохом VI и врагом его отца могла быть признаком того, что Деметрий II усыновил Антиоха VI в попытке закрыть раскол в королевской семье. Точно так же возможно, что Александр II действительно был сыном Александра I, усыновленным Антиохом VII. Историк второго века Арриан говорил об Александре, сыне Александра I, которого Трифон возвел на царство в 145 г. до н. э.; этот отрывок вызывает недоумение, поскольку нумизматически доказано, что именно Антиоха VI Трифон возвел на трон. По мнению Райта, язык Арриана указывает на то, что он, вероятно, имел доступ к источникам, в которых Александр II упоминается как сын Александра I. [ 51 ]

- Рассказ Юстина о Протархе, предполагаемом египетском отце Александра II, нелогичен. [ 35 ] Райт предположил, что Александр II был внебрачным сыном Александра I; [ 55 ] вполне вероятно, что Александр II мог быть младшим сыном Александра I, которому суждено было стать священником, поэтому его звали Забинас — купленный у бога. [ 35 ] Сомнительно, что Александр II был египтянином низкого происхождения, чьи притязания на престол были основаны на общеизвестных фальсификациях, однако сирийцы признали его своим царем. [ 53 ] История о египетском происхождении Александра II, вероятно, была выдумана двором Деметрия II, поддерживается двором его сына Антиоха VIII и поддерживается древними историками из-за ее скандального характера. [ 35 ]

Король Сирии

[ редактировать ]Восхождение на трон

[ редактировать ]Молодой Антиох Эпифан, вероятно, умер от болезни. [ 56 ] Александр II, чьи самые ранние монеты из столицы датируются 184 г. SE (129/128 г. до н. э.), вероятно, высадился в северной Сирии при поддержке Птолемеев и объявил себя царем, захватив при этом Антиохию; [ 23 ] падение столицы, вероятно, произошло весной 128 г. до н. э. [ 57 ] Согласно описанию Юстина, сирийцы были готовы принять любого царя, кроме Деметрия II. [ 36 ] Вероятно, вскоре после захвата Антиохии Александр II включил в свои владения Лаодикию и Тарс . [ примечание 8 ] Другие города, такие как Апамея , уже освободились от Деметрия II во время его египетского похода и не перешли сразу под власть Александра II. [ 57 ]

Эпитеты и королевский образ

[ редактировать ]Эллинистические короли не использовали номера царствования , что является современной практикой; вместо этого они использовали эпитеты, чтобы отличить себя от монархов с таким же именем. [ 59 ] [ 60 ] На большинстве монет Александра II эпитета не было. [ 61 ] но серия золотых статеров 125 г. до н.э. носила эпитеты Теос Эпифан (проявление бога) и Никифор (носитель победы). В трех бронзовых выпусках, один из которых отчеканен в Селевкии Пиерии , отсутствует эпитет Теос, но сохранены Епифан и Никифор . [ 62 ] Эти эпитеты, отголоски эпитетов Антиоха IV, подчеркивали легитимность Александра II как царя Селевкидов. [ 38 ]

Александр Македонский (ум. 323 г. до н.э.), основатель Македонской империи , был важной фигурой в эллинистическом мире; его преемники использовали его наследие, чтобы утвердить свою легитимность. Александр Македонский никогда не чеканил свое изображение на собственных монетах. [ 63 ] но его преемники, такие как Птолемеи, стремились присоединиться к нему; его именем были названы города, а его изображение появилось на монетах. [ 64 ] Напротив, память об Александре Великом не имела значения для царской идеологии Селевкидов. [ примечание 9 ] [ 69 ] [ 70 ] Однако Александр I и Александр II, оба пользовавшиеся поддержкой Египта, были единственными царями Селевкидов, которые обратили особое внимание на Александра Великого, изобразив себя носящими львиный скальп - мотив, тесно связанный с македонским царем. [ 71 ] Ассоциируя себя с Александром Великим, Александр II продолжил практику Александра I, который использовал тему Александра Великого для укрепления своей легитимности. [ примечание 10 ] [ 73 ]

Родной сиро-финикийский религиозный комплекс основывался на триадах, включавших верховного бога, верховную богиню и их сына; божества, исполнявшие эти роли, были разнообразны. Не исключено, что к 145 г. до н.э. роль сына взял на себя Дионис. [ 74 ] Левант . был многоэтническим и многокультурным регионом, но объединяющей силой был религиозный комплекс Монархи Селевкидов понимали возможность использования этого комплекса для расширения своей базы поддержки среди местного населения за счет интеграции в триады. [ 75 ] Использование лучистой короны, знака божественности, царями Селевкидов, вероятно, несло в себе послание: что царь был супругом Атаргатис , верховной богини Сирии. [ примечание 11 ] [ 77 ] Лучевая корона была впервые использована в неизвестную дату Антиохом IV, который выбрал Иераполис-Бамбис , самое важное святилище Атаргатиса, для ритуального бракосочетания с Дианой , считавшейся проявлением сирийской богини в Леванте. [ 78 ] Прозвище Александра I, Балас, вероятно, использовал сам царь. Это греческое изображение Баала , верховного бога Леванта. Используя такой эпитет, Александр I объявлял себя воплощением Баала. Александр I также использовал лучистую корону, чтобы указать на свой ритуальный брак с верховной богиней. [ 49 ] Александр II широко использовал мотивы Диониса в своих монетах. [ 42 ] Возможно, что, используя Диониса, сына верховного бога, Александр II представил себя не только политическим наследником, но и духовным преемником своего крестного отца. [ 49 ]

Политика

[ редактировать ]Одним из первых действий Александра II было захоронение останков Антиоха VII, возвращенных парфянами. Похороны павшего короля принесли Александру II признание граждан Антиохии; [ примечание 12 ] [ 36 ] Вероятно, это был рассчитанный шаг, направленный на то, чтобы заручиться поддержкой верных людей Антиоха VII. [ 80 ] Летописец седьмого века Иоанн Антиохийский писал, что после смерти Антиоха VII на престол взошел его сын Селевк, который был быстро свергнут Деметрием II и бежал в Парфию. Историк Огюст Буше-Леклер раскритиковал этот рассказ, который является проблематичным и может быть версией парфянского плена Деметрия II, искаженной Иоанном Антиохийским. Однако возможно, что сын Антиоха VII по имени Селевк был захвачен парфянами вместе со своим отцом и позже был отправлен с останками Антиоха VII, чтобы занять трон Сирии в качестве парфянского протеже. Если бы такой сценарий произошел, то Селевк столкнулся бы с Александром II и был бы вынужден вернуться в Парфию. [ 36 ]

Вступив на престол с помощью египтян, Александр II находился под влиянием Птолемея, что проявилось в появлении в египетском стиле с двойной окантовкой . рога изобилия на сирийских монетах [ примечание 13 ] [ 83 ] В Египте двойные рога изобилия на монетах могли быть отсылкой к союзу между царем и его супругой. [ 84 ] Если появление рога изобилия на монетах Александра II было связано с птолемеевскими практиками, то можно понять, что Александр II мог жениться на птолемеевской принцессе, хотя такой брак не зафиксирован в древней литературе. [ 45 ]

По словам Диодора Сицилийского, Александр II был «добрым и снисходительным человеком, и, кроме того, был мягок в речи и манерах, поэтому был глубоко любим простым народом». [ 85 ] Диодор Сицилийский писал, что трое офицеров Александра II, Антипатр, Клоний и Аэропос, восстали и укрепились в Лаодикии. Александр II разгромил восставших и отбил город; он простил виновных. [ 86 ] Буше-Леклерк предположил, что это восстание произошло в 128 г. до н. э. и что офицеры либо перешли на сторону Деметрия II, работали на сына Антиоха VII, либо были спровоцированы своим восстанием Клеопатрой Теей. [ примечание 14 ] [ 90 ]

Война против Деметрия II

[ редактировать ]

Между августом 127 г. до н. э. и августом 126 г. до н. э. Птолемей VIII вернул себе Александрию; [ 91 ] Клеопатра II бежала к Деметрию II с казной Египта. [ 92 ] Несмотря на успех Александра II во взятии столицы, Деметрий II сохранил за собой Киликию . [ 93 ] и Селевкия Пиерия осталась ему верна, так же поступили и многие города в Келе-Сирии ; это побудило Александра II начать кампанию в регионе. [ 94 ] Армии двух царей прошли через Иудею, устроив тяжелое положение жителям. Это побудило евреев отправить посольство в Рим с требованием «запретить марши королевских солдат через еврейскую территорию 'и территорию их подданных ' »; [ примечание 15 ] [ 96 ] посольство находилось между ок. 127–125 гг. до н.э. [ 97 ] К октябрю 126 г. до н.э. Ашкелон попал в руки Александра II. Нумизматические данные свидетельствуют о том, что Самария попала под контроль Александра II. [ 97 ] В начале 125 года до нашей эры Деметрий II потерпел поражение под Дамаском и бежал в Птолемаиду . [ 94 ] Клеопатра Тея отказалась позволить мужу остаться в городе, поэтому он направился в Тир на корабле. [ 98 ] Деметрий II попросил храмового убежища в Тире, но был убит городским полководцем ( префектом ) весной или летом 125 г. до н.э. [ 99 ]

Александр II чеканил бронзовые монеты, изображая его в головном уборе из слоновьего черепа на аверсе. [ 94 ] а афластон на реверсе появляется ; это может означать, что Александр II заявил о морской победе. [ примечание 16 ] [ 99 ] Морское сражение между Александром II и Деметрием II, не задокументированное в античной литературе, возможно, произошло только во время путешествия Деметрия II из Птолемаиды в Тир. [ 99 ] Головной убор из черепа слона был темой посмертных монет Александра Великого, отчеканенных его преемниками. [ примечание 17 ] [ 63 ] По мнению Элинга, появившись со скальпом слона, Александр II намекнул на завоевание Александром Великим Тира, которое произошло в 332 г. до н. э. после семи месяцев осады. [ примечание 18 ] [ 99 ] Золотые статеры 125 г. до н.э. с эпитетами Александра II, вероятно, были отчеканены в честь его победы над Деметрием II. [ примечание 19 ] [ 62 ]

Отношения с Иудеей

[ редактировать ]При Антиохе VII иудейский первосвященник и правитель Иоанн Гиркан I приобрел статус вассального князя, платя дань и чеканя свою монету от имени сирийского монарха. [ 103 ] После смерти Антиоха VII Иоанн Гиркан I прекратил платить дань и начал чеканить монеты со своим именем. [ 104 ] но связи с царством Селевкидов поддерживались посредством монограмм , изображающих царей Селевкидов, которые появлялись на ранних монетах. [ 105 ] Датировка этого события является предположительной: самая ранняя возможная дата - 129 г. до н.э., но более вероятная - 128 г. до н.э. [ 106 ] Деметрий II, очевидно, планировал вторжение в Иудею, которое было остановлено из-за неудавшегося вторжения царя в Египет и восстания, вспыхнувшего в Сирии. [ 107 ] По словам Иосифа Флавия, Иоанн Гиркан I «очень процветал» при правлении Александра II; [ 108 ] по-видимому, иудейский лидер стремился к союзу с Александром II, чтобы защититься от Деметрия II. [ 107 ]

отправленное Посольство , . Рим в году н до в Иудеей 127 Царь Антиох VII. Римский сенатский совет (сенаторский указ), сохранившийся в труде Иосифа Флавия «Иудейские древности» (книга XIV, 250), удовлетворил просьбу евреев относительно городов, но не упомянул город Газару. [ 109 ] В сенаторском указе царствующим сирийским царем упоминается Антиох, сын Антиоха, что может означать только Антиоха IX , вступившего на престол в 199 г. Ю.Э. (114/113 до н. э.). [ 110 ] Указ может указывать на то, что сирийцы уже покинули Газару в ок. 187 г. Ю.В. (126/125 г. до н. э.). Это подтверждает мнение о том, что соглашение между Александром II и Иоанном Гирканом I было подписано в начале правления сирийского царя. [ примечание 20 ] Такой договор установил бы союз между Александром II и Иудеей и предусматривал территориальное соглашение, по которому Иоанн Гиркан I получил земли к югу от Газары, включая этот город, в то время как Александр II сохранял контроль над регионом к северу от Газары, включая Самарию. [ 109 ]

Иоанн Гиркан I признал Александра II своим государем. [ примечание 21 ] [ 113 ] Самая ранняя серия монет, отчеканенных первосвященником, имела греческую букву Α (альфа), расположенную на видном месте над именем Иоанна Гиркана I. Альфа, должно быть, была первой буквой имени царя Селевкидов, и многие ученые, такие как Дэн Бараг, предположили, что она представляет собой Александра II. [ примечание 22 ] [ 106 ] Еще одна подсказка, указывающая на родство между Александром II и Иоанном Гирканом I, - это использование последним мотива двойного рога изобилия на своих монетах; В центре рога изобилия появился мотив граната, подчеркивающий авторитет еврейского лидера. [ 108 ] Эти изображения, по-видимому, были осторожной политикой Иоанна Гиркана I. В случае поражения Александра II мотивы иудейских монет были достаточно нейтральными, чтобы успокоить возможного преемника, в то время как, если бы Александр II вышел победителем и решил вмешаться в Иудею, монеты из рога изобилия могли бы быть показывал царю, что Иоанн Гиркан I уже принял сюзеренитет Александра II. [ 116 ] Позже, во время правления Александра II, первосвященник в конечном итоге добился независимости Иудеи; [ 113 ] как только Иоанн Гиркан I разорвал свои связи с Селевкидами, альфа был удален. [ 106 ]

Пик власти и разрыв с Египтом

[ редактировать ]

После смерти Деметрия II Александр II, командующий войском в сорок тысяч солдат, взял под свой контроль Селевкию Пиерию. [ 117 ] Киликия также была завоевана в 125 г. до н.э. вместе с другими регионами. [ 118 ] Чеканка Александра II чеканилась в: Антиохии, Селевкидской Пиерии, Апамее, Дамаске, Бейруте , Ашкелоне и Тарсе, кроме неизвестных центров чеканки в северной Сирии, южной Келе-Сирии и Киликии (113, 114). [ 119 ] В Птолемаиде Клеопатра Тея отказалась признать Александра II царем; уже в 187 г. (126/125 г. до н. э.), в год поражения мужа, она чеканила тетрадрахмы от своего имени как единоличный монарх Сирии. Ее сын от Деметрия II, Селевк V , объявил себя царем, но она приказала его убить. Народ Сирии не признал женщину единственным монархом. Это побудило Клеопатру Тею выбрать своего младшего сына от Деметрия II, Антиоха VIII, соправителем в 186 г. SE (125/124 г. до н. э.). [ 120 ]

По мнению Юстина, Птолемей VIII покинул Александра II после смерти Деметрия II и примирился с Клеопатрой II, которая вернулась в Египет в качестве соправительницы. [ 121 ] Юстин заявил, что причиной отказа Птолемея VIII от Александра II было возросшее высокомерие последнего, раздутое его успехами, которое заставило его относиться к своему благодетелю с дерзостью. [ 122 ] Изменение политики Птолемеев, вероятно, было связано не столько с гордыней Птолемея VIII, сколько с победами Александра II; сильный сосед в Сирии не был желанной ситуацией для Египта. [ 123 ] Также вероятно, что Клеопатра Тея заключила союз со своим дядей. [ 124 ] Вскоре после возвращения Клеопатры II дочь Птолемея VIII от Клеопатры III, Трифена , вышла замуж за Антиоха VIII. Египетская армия была послана для поддержки фракции Антиоха VIII против Александра II. [ примечание 23 ] [ 121 ] Возвращение Клеопатры II и свадьба Антиоха VIII произошли в 124 г. до н.э. [ 127 ]

Война с Антиохом VIII, поражение и смерть

[ редактировать ]

При поддержке египетских войск Антиох VIII повёл войну против Александра II, потерявшего большую часть своих земель. [ 128 ] Он потерял Ашкелон в 189 г. Ю.В. (124/123 г. до н.э.). [ 129 ] Финальная битва произошла в неизвестном месте в первой половине 123 г. до н. э. и закончилась поражением Александра II. [ 128 ] [ 125 ] Разные древние историки представили разные версии кончины Александра II. Иосиф Флавий просто заявил, что царь потерпел поражение и был убит. [ 28 ] в то время как Евсевий упомянул, что Александр II покончил жизнь самоубийством с помощью яда, потому что не мог жить со своим поражением. [ 130 ] Большинство подробностей можно найти в отчетах Диодора Сицилийского и Юстина: [ 126 ]

- По сообщению Диодора Сицилийского, Александр II решил избежать битвы с Антиохом VIII, поскольку не доверял своим подданным. [ 131 ] стремление к политическим переменам или их терпимость к трудностям, которые принесет война. Вместо боя Александр II решил захватить царские сокровища, украсть ценности храмов и ночью отплыть в Грецию. Во время грабежа храма Зевса вместе с некоторыми из его иностранных подчинённых он был обнаружен населением и едва сумел спастись. В сопровождении нескольких человек он отправился в Селевкию Пиерию, но известие о его святотатстве прибыло раньше него. Город закрыл свои ворота, заставив его искать убежища в Посидиуме . Через два дня после разграбления храма Александр II был схвачен и в цепях доставлен к Антиоху VIII в его лагерь, терпя оскорбления и унижения со стороны врагов. Люди, ставшие свидетелями возмущения Александра II, были потрясены сценой, которая, по их мнению, никогда не могла произойти. Приняв то, что произошло перед ними, было реальностью, они с удивлением отвернулись. [ 132 ]

- По словам Юстина, Александр II бежал в Антиохию после своего поражения от Антиоха VIII. Не имея средств для оплаты своих войск, царь приказал убрать золотую Нику из храма Юпитера (Зевса), шутя, что «победу одолжил ему Юпитер». Через несколько дней сам Александр II приказал под покровом ночи вынести золотую статую Юпитера. Население города восстало против короля, и он был вынужден бежать. Позже его покинули люди и поймали бандиты; они доставили его Антиоху VIII, который приказал казнить его. [ 121 ]

Александр II выпустил две серии золотых статеров. Один носит его эпитеты и датируется 125 г. до н.э. по мнению многих нумизматов, таких как Оливер Гувер и Артур Хоутон, а другой носит только титул короля ( басилевс ). Более ранние нумизматы, такие как Эдвард Теодор Ньюэлл и Эрнест Бабелон , которые знали только о статере 125 г. до н. э., предположили, что он был отчеканен из золота, украденного из храма. Однако иконография этого статера не соответствует иконографии поздней чеканки Александра II, поскольку завязки диадемы прямо ниспадают на шею. С другой стороны, расположение диадемных завязок на статере, лишенном царских эпитетов, более соответствует поздней тетрадрахме Александра II, что позволяет связать этот статер с кражей Ники. [ примечание 24 ] [ 62 ]

Хотя его последние монеты были выпущены в 190 г. SE (123/122 г. до н. э.), древние историки не указывают точную дату смерти Александра II. [ 133 ] Вероятно, он умер к октябрю 123 г. до н.э., поскольку первые антиохийские монеты Антиоха VIII были выпущены в 190 г. Ю.В. (123/122 г. до н.э.). [ 134 ] [ 126 ] Дамаск продолжал чеканить монеты во имя Александра II до 191 г. SE (122/121 г. до н.э.), когда его взяли войска Антиоха VIII. [ 126 ] По словам Диодора Сицилийского, многие из тех, кто был свидетелем кончины короля, «по-разному отмечали непостоянство судьбы, перемены в человеческой судьбе, внезапные повороты событий и то, насколько изменчивой может быть жизнь, намного превосходящей все ожидания». [ 135 ] Ни жена, ни дети Александра II, если они у него были, неизвестны; [ 27 ] с его смертью линия Антиоха IV вымерла. [ 53 ]

См. также

[ редактировать ]Примечания

[ редактировать ]- ↑ Согласно Апамейскому договору 188 г. до н.э. , царь Антиох III , проигравший войну против Рима , согласился отправить своего сына Антиоха IV в качестве заложника. После смерти Антиоха III в 187 г. до н.э. его старший сын Селевк IV заменил Антиоха IV своим собственным сыном Деметрием I, поскольку сын правящего царя считался Римом лучшей гарантией лояльности. Обмен произошел до 178 г. до н.э. [ 1 ]

- ↑ Некоторые даты в статье даны в соответствии с эпохой Селевкидов , которая обозначается, когда два года разделяются косой чертой. Каждый год Селевкидов начинался поздней осенью григорианского года ; таким образом, год Селевкидов перекрывает два года по григорианскому календарю. [ 3 ]

- ↑ Клеопатра III не упоминается как царица или жена Птолемея VIII в документе, датированном 8 мая 141 г. до н.э. Первое свидетельство Клеопатры III как жены Птолемея VIII датируется 14 января 140 г. до н. э. ( dem P. . Amherst 51), таким образом, брак состоялся в период с мая 141 г. до н. э. по январь 140 г. до н. э. Слово, обозначающее королеву, « Pr-ʿş.t », трудно прочитать на P. dem. Амхерст 51, поскольку остались только следы чернил; египтолог Питер Пестман выразил сомнение в его существовании, [ 15 ] в то время как египтолог Джузеппина Ленцо, изучив оригинал документа, счел наличие названия правдоподобным. [ 16 ]

- ^ Оригинальные «Филиппийские истории Трога» состояли из сорока четырех книг и утеряны. [ 24 ] Джастин подготовил трехсотстраничное изложение сорока четырех книг Трогуса, которое на самом деле было отрывком из оригинального произведения. [ 25 ] Не похоже, что Джастин добавил к воплощению свой собственный материал, но его книга не была точным воспроизведением оригинальной работы. [ 26 ] Воплощение Джастина, обобщенная версия оригинальной работы, полная пропусков, затмило популярность Трогуса и привело к его исчезновению. [ 24 ]

- ↑ Фрагменты первоначальной истории Трога сохранились в трудах нескольких древних историков. Прологи Трога представляют собой краткое изложение каждой из сорока четырех книг, автор и дата которых неизвестны, дошедших до современной эпохи и добавленных к некоторым рукописям, содержащим воплощение Джастином оригинального произведения Трога. [ 29 ] Возможно, в прологах сохранились некоторые оригинальные формулировки Трога. [ 30 ]

- ↑ Историк Кей Элинг предположил, основываясь на портрете короля, известном по его монетам, что Александру II было не больше двадцати лет, когда его правление началось в 128 году до нашей эры. Если он был сыном Александра I, умершего в 145 г. до н.э., то он не мог быть моложе шестнадцати лет, когда взошел на престол. [ 32 ]

- ^ Хубертус Гольциус выковал медаль Александра II с фамилией «Зебинас» на основе работы Иосифа Флавия; эта медаль была единогласно отвергнута нумизматами . [ 46 ]

- ↑ Элинг предположил, что Тарс попал под власть Александра II в начале его правления. [ 57 ] Другие, такие как нумизматы Артур Хоутон и Оливер Гувер, утверждали, что в городе было произведено достаточно монет во имя Деметрия II, чтобы было правдоподобно, что он сохранял их на протяжении всего своего правления, закончившегося в 125 году до нашей эры. [ 58 ]

- ↑ Изображение Александра Великого появилось на монетах первого селевкидского царя Селевка I , который использовал память своего предшественника для узаконивания своего правления. [ 65 ] С другой стороны, преемники Селевка I, начиная с его сына Антиоха I , исключили изображение Александра Великого из своих монет и получили свою легитимность от обожествленного Селевка I. [ 66 ] Однако «портретный тип Александра», основанный на образе Александра, созданном его непосредственными преемниками, стал основой для царского портретного типа, использовавшегося монархами Селевкидов. «Портретный тип Александра» характеризуется взглядом короля вверх и анастолическими волосами (стрижка, при которой волосы поднимаются не по центру лба, позволяя им падать на него, образуя бахрому, а оставшиеся волосы ниспадают на него). на плечах, образуя гриву или корону). [ 67 ] [ 68 ]

- ↑ Александр I, в отличие от всех предыдущих царей, вероятно, родился вне брака с Антиохом IV и наложницей, а бастардом его назвал историк второго века Аппиан . [ 7 ] Поскольку Антиох IV был обожествленным царем, Александр I использовал эпитет теопатор (сын бога), подчеркивавший его божественное происхождение, и не обращал внимания на свою мать, статус которой был незначителен для сына бога. Используя иконографию Александра Великого, Александр I намекал на тот факт, что сыну божества не нужна традиционная легитимность, поскольку Александр Великий считался сыном Зевса-Амона , а не своего настоящего отца Филиппа II. . [ 72 ]

- ↑ Райт предложил гипотезу о связи между лучистыми коронами Селевкидов и Атаргатисом. Он считал вероятным, но труднодоказуемым, что лучистая корона указывает на ритуальный брак между богиней и королем. [ 76 ]

- ↑ Этот эпизод может объяснить рассказ Юстина об усыновлении Александра II Антиохом VII. [ 36 ] Историк Томас Фишер утверждал, что Селевк, сын Антиоха VII, фактически сменил своего отца в Антиохии после неудачной парфянской кампании, а затем бежал в Парфию, когда Деметрий II достиг столицы. [ 79 ]

- ^ Самое раннее появление рога изобилия на монетах Ближнего Востока произошло в Птолемеевском Египте. [ 81 ] Птолемей II чеканил монеты с изображением рога изобилия в честь своей сестры и царицы Арсинои II после ее смерти в ок. 268 г. до н.э. [ 45 ] Деметрий I был первым сирийским царем, который представил мотив рога изобилия в сирийских монетах, но Александр II был первым сирийским царем, который использовал этот мотив в египетском стиле. Он также представил свой собственный стиль изображения симметричных рогов изобилия с переплетенными концами. [ 82 ]

- ^ Под Лаодикией, скорее всего, подразумевается Лаодикия ad mare, идея, поддерживаемая несколькими историками, такими как Буше-Леклерк, Гетцель М. Коэн и Джон Д. Грейнджер. [ 87 ] Историк Эдвин Беван предположил, что Лаодикия в Финикии (современный Бейрут ) и что восстание произошло после смерти Деметрия II. [ 88 ] Историк Адольф Кун связал этот эпизод с битвой между Александром II и сыном Деметрия II, Антиохом VIII, датируя его 123 годом до нашей эры. [ 89 ] Буше-Леклерк считал предложение Куна возможным, но отверг гипотезу Бевана. [ 90 ]

- ↑ Еврейскую делегацию возглавляли Симон, сын Досифея, Аполлоний, сын Александра, и Диодор, сын Иасона. [ 95 ]

- ^ Надпись Антигона, сына Менофила , селевкидского адмирала ( науарха ), обнаружена в городе Милете . Антигон называл себя «адмиралом Александра, царя Сирии»; Упомянутым царем мог быть Александр II. [ 100 ] Археолог Петер Херрман считал возможным, что рассматриваемым царем был Александр II, но утверждал, что лучшим кандидатом был бы Александр I, известный своими связями с Милетом. [ 101 ]

- ↑ В Птолемеевском Египте Александр Великий был изображен со слоновьим черепом - мотив, который сам македонский царь не использовал. выпущенных Птолемеем I. Впервые он появился на посмертных монетах , [ 102 ]

- ↑ По мнению Гувера, хотя Александр II появился в слоновьем скальпе, Александр Великий, вероятно, не упоминался. По мнению Гувера, в контексте Селевкидов использование королем скальпа слона, вероятно, означало победу на Востоке. [ 69 ] Эта точка зрения оспаривается многими учеными, такими как Райт, который утверждал, что использование Александром II мотива скальпа слона было связано с Александром Великим. [ 35 ]

- ↑ Золотые статеры Александра II не имели магистратских клейм, что указывало на то, что они представляли собой особый выпуск, а не часть регулярного производства. Следовательно, золотые статеры должны были быть выпущены при особых обстоятельствах. [ 62 ]

- ↑ Кун утверждал, что союз был скреплен только после смерти Деметрия II и до восшествия на престол его преемника Антиоха VIII . [ 111 ]

- ↑ Иоанн Гиркан I был практически независим, и его жесты в отношении Александра II были лишь фасадом. [ 112 ]

- ↑ Французский нумизмат Луи Фелисьен де Солси в 1854 году предположил, что альфа представляет собой начальную букву имени Антиоха VII или Александра II. Нумизматы Дэн Бараг и Шрага Кедар предложили вместо этого Александра II или Антиоха VIII. [ 106 ] Историк Барух Канаэль считал неправдоподобным, что альфа обозначал короля, поскольку неизвестно, чтобы ни один король Селевкидов не соглашался на появление своих инициалов вместо своего полного имени на монетах вассальных государств. [ 114 ] Некоторые ученые приписывают монеты серии альфа Иоанну Гиркану II , и для объяснения этой буквы было предложено множество интерпретаций. [ 115 ] Например, нумизмат Арье Киндлер предположил, что это могло быть изображение Саломеи Александры , матери Иоанна Гиркана II, или, по мнению нумизмата Яакова Мешорера , могло быть отсылкой к Антипатру Идумеянину , советнику Иоанна Гиркана II и властителю. за троном. [ 105 ]

- ↑ Договор между Клеопатрой Теей и Птолемеем VIII не упоминается в древних источниках, но некоторые историки, такие как Альфред Беллинджер и Джон Уайтхорн, считают его существование вероятным. [ 125 ] [ 124 ] Возведение на трон Антиоха VIII также могло быть частью сделки; учитывая тот факт, что Клеопатра Тея убила своего старшего сына, чтобы остаться единоличным монархом, ее согласие разделить свою власть с Антиохом VIII можно понять, если это было частью сделки, которую она заключила под давлением побед Александра II. [ 126 ]

По мнению Буше-Леклерка, именно Клеопатра II, вероятно, настаивала на отказе Египта от Александра II и установлении союза между Птолемеем VIII и Антиохом VIII, который включал династический брак сирийского царя и Трифены. [ 122 ] - ^ Ассоциация золотого статера с актом святотатства может быть принята только в том случае, если рассказ Юстина предпочтительнее рассказа Диодора Сицилийского, поскольку он заявил, что Александр II был пойман всего через два дня после разграбления храма, не давая королю времени монетная валюта. [ 62 ]

Ссылки

[ редактировать ]Цитаты

[ редактировать ]- ^ Аллен 2019 , с. 137 .

- ^ Сартр 2009 , с. 243 .

- ^ Бирс 1992 , с. 13.

- ^ Райт 2005 , с. 78.

- ^ Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , стр. 127.

- ^ Косьмин 2014 , стр. 133 .

- ^ Jump up to: а б Райт 2011 , с. 43.

- ^ Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , стр. 209.

- ^ Jump up to: а б Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , с. 261.

- ^ Лензо 2015 , стр. 226, 227.

- ^ Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , стр. 315.

- ^ Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , стр. 262.

- ^ Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , стр. 263.

- ^ Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , стр. 349, 350.

- ^ Пестман 1993 , с. 86.

- ^ Лензо 2015 , с. 228.

- ^ Уайтхорн 2002 , с. 206 .

- ^ Мёркхольм 1975 , с. 11.

- ^ Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , стр. 350.

- ^ Jump up to: а б Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , с. 409.

- ^ Митфорд 1959 , с. 103.

- ^ Jump up to: а б с Гувер и Иосиф 2009 , с. 48.

- ^ Jump up to: а б с Чрубасик 2016 , с. 143 .

- ^ Jump up to: а б Джастин 1997 , с. 1 .

- ^ Уинтерботтом 2006 , с. 463.

- ^ Энсон 2015 , с. 39 .

- ^ Jump up to: а б с Огден 1999 , с. 152.

- ^ Jump up to: а б Иосиф Флавий 1833 , с. 413 .

- ^ Джастин 1997 , с. 2 .

- ^ Ярдли 2003 , с. 92 .

- ^ Джастин 1994 , с. 284.

- ^ Элинг 2008 , с. 208.

- ^ Грейнджер 1997 , с. 7 .

- ^ Ромм 2005 , с. 55 .

- ^ Jump up to: а б с д и ж Райт 2011 , с. 45.

- ^ Jump up to: а б с д и ж Шайеган 2003 , с. 96.

- ^ Jump up to: а б Элинг 1995 , с. 2.

- ^ Jump up to: а б Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , с. 444.

- ^ Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , стр. 442.

- ^ Jump up to: а б Мёркхольм 1983 , с. 62.

- ^ Элинг 1995 , с. 3.

- ^ Jump up to: а б с Элинг 1995 , с. 5.

- ^ Элинг 1995 , с. 4.

- ^ Элинг 2008 , с. 97.

- ^ Jump up to: а б с Джейкобсон 2013а , с. 53.

- ^ Jump up to: а б с Летронн 1842 , с. 63 .

- ^ Жуге 1928 , с. 380 .

- ^ Встреча 1951 , с. 256 .

- ^ Jump up to: а б с Райт 2005 , с. 81.

- ^ Райт 2008 , с. 536.

- ^ Jump up to: а б с Райт 2008 , с. 537.

- ^ Элинг 2008 , с. 209.

- ^ Jump up to: а б с Райт 2008 , с. 538.

- ^ Юстин, Корнелий Непос и Евтропий 1853 , с. 244 .

- ^ Райт 2012 , с. 10.

- ^ Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , стр. 436.

- ^ Jump up to: а б с Элинг 1998 , с. 145.

- ^ Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , стр. 447.

- ^ МакГинг 2010 , с. 247 .

- ^ Привет 1996 , с. 142 .

- ^ Флейшер 1991 , с. 75.

- ^ Jump up to: а б с д и Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , с. 449.

- ^ Jump up to: а б Райс 2010 , с. 33 .

- ^ Уоллес 2018 , с. 164.

- ^ Эриксон 2013 , стр. 110 , 112 .

- ^ Райт 2005 , с. 71.

- ^ Планцос 1999 , с. 54.

- ^ Смит 2001 , с. 196.

- ^ Jump up to: а б Гувер 2002 , с. 54.

- ^ Дамен 2007 , с. 15 .

- ^ Гувер 2002 , стр. 54, 56.

- ^ Райт 2011 , с. 44.

- ^ Райт 2011 , стр. 44–45.

- ^ Райт 2005 , стр. 77, 78.

- ^ Райт 2005 , с. 77.

- ^ Райт 2005 , с. 79.

- ^ Райт 2005 , стр. 79, 80.

- ^ Райт 2005 , стр. 74, 78.

- ^ Колледж 1972 , с. 426.

- ^ Чрубасик 2016 , с. 171.

- ^ Эяль 2013 , с. 203 .

- ^ Бараг и Кедар 1980 , с. 16.

- ^ Джейкобсон 2013a , с. 50.

- ^ Фулинска 2010 , стр. 82.

- ^ Диодор Сицилийский 1984 , с. 111

- ^ Коэн 2006 , с. 112 .

- ^ Коэн 2006 , с. 114 .

- ^ Беван 1902 , с. 251.

- ^ Кун 1891 , с. 17 .

- ^ Jump up to: а б Буше-Леклерк 1913 , с. 393.

- ^ Митфорд 1959 , стр. 103, 104.

- ^ Грин 1990 , с. 540 .

- ^ Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , стр. 441.

- ^ Jump up to: а б с Элинг 1998 , с. 146.

- ^ Шацман 2012 , с. 61.

- ^ Шацман 2012 , стр. 62, 64.

- ^ Jump up to: а б Финкельштейн 1998 , с. 45.

- ^ Элинг 1996 , с. 88.

- ^ Jump up to: а б с д Элинг 1998 , с. 147.

- ^ Косьмин 2014 , с. 112 .

- ^ Херрманн 1987 , с. 185.

- ^ Мариц 2016 , с. 41.

- ^ Гувер 1994 , с. 43.

- ^ Гувер 1994 , с. 47.

- ^ Jump up to: а б Хендин 2013 , с. 265.

- ^ Jump up to: а б с д Бараг и Кедар 1980 , с. 18.

- ^ Jump up to: а б Шацман 2012 , с. 51.

- ^ Jump up to: а б Гувер 1994 , с. 50.

- ^ Jump up to: а б Финкельштейн 1998 , с. 46.

- ^ Зееман 2013 , с. 196.

- ^ Кун 1891 , с. 16 .

- ^ Элинг 1998 , с. 51.

- ^ Jump up to: а б Джейкобсон 2013b , с. 21.

- ^ Канаэль 1952 , с. 191.

- ^ Используйте 1981 , с. 109.

- ^ Гувер 1994 , с. 51.

- ^ Элинг 1998 , с. 148.

- ^ Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , стр. 441, 442.

- ^ Хоутон, Лорбер и Гувер 2008 , стр. 445.

- ^ Элинг 1998 , стр. 148, 149.

- ^ Jump up to: а б с Джастин 1742 , с. 279 .

- ^ Jump up to: а б Буше-Леклерк 1913 , с. 398.

- ^ Чрубасик 2016 , с. 172.

- ^ Jump up to: а б Уайтхорн 2002 , с. 161 .

- ^ Jump up to: а б Беллинджер 1949 , с. 64.

- ^ Jump up to: а б с д Беллинджер 1949 , с. 65.

- ^ Отто и Бенгтсон 1938 , стр. 103, 104.

- ^ Jump up to: а б Элинг 1998 , с. 149.

- ^ Спаер 1984 , с. 230.

- ^ Евсевий 1875 , с. 257 .

- ^ Стронк 2016 , с. 521 .

- ^ Стронк 2016 , с. 522 .

- ^ Шюрер 1973 , с. 132 .

- ^ Элинг 1998 , с. 150.

- ^ Стронк 2016 , с. 523.

Источники

[ редактировать ]- Аллен, Джоэл (2019). Римская республика в эллинистическом Средиземноморье: от Александра до Цезаря . Джон Уайли и сыновья . ISBN 978-1-118-95933-6 .

- Энсон, Эдвард М. (2015). Эвмен из Кардии: грек среди македонцев . Мнемозина, Дополнения, история и археология классической древности. Том. 383 (второе изд.). Брилл . ISBN 978-9-004-29717-3 . ISSN 2352-8656 .

- Бараг, Дэн; Кедар, Шрага (1980). «Начало чеканки Хасмонеев» . Израильский нумизматический журнал . 4 . Израильское нумизматическое общество. ISSN 0021-2288 .

- Беллинджер, Альфред Р. (1949). «Конец Селевкидов». Труды Академии искусств и наук Коннектикута . 38 . Академия искусств и наук Коннектикута . OCLC 4520682 .

- Беван, Эдвин Роберт (1902). Дом Селевка . Том. II. Эдвард Арнольд . OCLC 499314408 .

- Бирс, Уильям Р. (1992). Искусство, артефакты и хронология в классической археологии . Приближение к Древнему миру. Том. 2. Рутледж . ISBN 978-0-415-06319-7 .

- Буше-Леклерк, Огюст (1913). История Селевкидов (323–64 до н. э.) (на французском языке). Эрнест Леру. OCLC 558064110 .

- Бруг, Джон Ф. (1981). «Междисциплинарное исследование монет «А» Иоханана» . Авгур: Журнал Библейского нумизматического общества . 31/32. Библейское нумизматическое общество. Архивировано из оригинала 4 июня 2020 года . Проверено 30 апреля 2019 г.

- Хрубасик, Борис (2016). Короли и узурпаторы в империи Селевкидов: люди, которые хотели стать королем . Оксфордские классические монографии. Издательство Оксфордского университета . ISBN 978-0-198-78692-4 .

- Коэн, Гетцель М. (2006). Эллинистические поселения в Сирии, бассейне Красного моря и Северной Африке . Эллинистическая культура и общество. Том. 46. Издательство Калифорнийского университета . ISBN 978-0-520-93102-2 .

- Колледж, Малкольм А.Р. (1972). «Томас Фишер: Исследования парфянской войны Антиоха VII в контексте истории Селевкидов. (Мюнхенская диссертация) Стр. ix + 125: 1 Карта. Тюбинген: частное издание, 1970 (можно получить у автора, Heinleinstrasse 28, 74 Tübingen) -Дерендинген) Бумага, ДМ.12" . Классический обзор . 22 (3). Издательство Кембриджского университета Классической ассоциации: 426–427. дои : 10.1017/S0009840X00997439 . ISSN 0009-840X . S2CID 163004316 .

- Дамен, Карстен (2007). Сказание об Александре Македонском на греческих и римских монетах . Рутледж. ISBN 978-1-134-15971-0 .

- Диодор Сицилийский (1984) [ок. 20 г. до н. э.]. Диодор Сицилийский в двенадцати томах . Классическая библиотека Леба. Том. 423. Перевод Уолтона, издательство Фрэнсиса Р. Гарвардского университета . ISBN 978-0-434-99423-6 .

- Элинг, Кей (1995). «Александр II Забинас - предполагаемый (приемный) сын Антиоха VII или Александра I Баласа?» . Листы швейцарских монет (на немецком языке). 45 (177). Швейцарский журнал по нумизматике. ISSN 0016-5565 .

- Элинг, Кей (1996). «На бронзовой монете Александра II Забинаса» . Листы швейцарских монет (на немецком языке). 46 (183). Швейцарский журнал по нумизматике. ISSN 0016-5565 .

- Элинг, Кей (1998). «История Селевкидов между 130 и 121 гг. до н.э.». Historia: Журнал древней истории (на немецком языке). 47 (2). Франц Штайнер Верлаг : 141–151. ISSN 0018-2311 . JSTOR 4436499 .

- Элинг, Кей (2008). Исследования по истории поздних Селевкидов (164–63 до н.э.) от смерти Антиоха IV до основания провинции Сирии при Помпее . Historia - отдельные сочинения (на немецком языке). Том 196. Франц Штайнер Верлаг. ISBN 978-3-515-09035-3 . ISSN 0071-7665 .

- Эриксон, Кайл (2013). «Селевк I, Зевс и Александр». В Митчелле, Линетт; Мелвилл, Чарльз (ред.). Каждый дюйм — король: сравнительные исследования королей и королевской власти в древнем и средневековом мире . Правители и элиты. Том. 2. Брилл. ISBN 978-9-004-22897-9 . ISSN 2211-4610 .

- Евсевий (1875) [ок. 325]. Шене, Альфред (ред.). Две хроники Евсевия (на латыни). Том. 1. Перевод Петерманна Юлиуса Генриха. С Вайдманами. OCLC 312568526 .

- Эяль, Регев (2013). Хасмонеи: идеология, археология, идентичность . Журнал древнего иудаизма. Дополнения. Том. 10. Ванденхук и Рупрехт. ISBN 978-3-525-55043-4 . ISSN 2198-1361 .

- Финкельштейн, Джеральд (1998). «Больше свидетельств о завоеваниях Иоанна Гиркана I: свинцовые гири и марки родианских амфор». Страта: Бюллетень Англо-израильского археологического общества . 16 . Англо-израильское археологическое общество. ISSN 0266-2442 .

- Флейшер, Роберт (1991). Исследования искусства Селевкидов (на немецком языке). Том I: Портреты правителей. Издатель Филипп фон Заберн. ISBN 978-3-805-31221-9 .

- Фулинская, Агнешка (2010). «Иконография цариц Птолемеев на монетах: греческий стиль, египетские идеи?» . Исследования древнего искусства и цивилизации . 14 . Институт археологии Ягеллонского университета. ISSN 1899-1548 .

- Грейнджер, Джон Д. (1997). Селевкидская просопография и географический справочник . Мнемозина, Классическая Батава. Дополнение. Том. 172. Брилл. ISBN 978-9-004-10799-1 . ISSN 0169-8958 .

- Грин, Питер (1990). Александр Акцию: историческая эволюция эллинистической эпохи . Эллинистическая культура и общество. Том. 1. Издательство Калифорнийского университета. ISBN 978-0-520-08349-3 . ISSN 1054-0857 .

- Привет, Уильям В. (1996). Происхождение. Древняя ближневосточная история некоторых современных западных институтов . Исследования по истории и культуре Древнего Ближнего Востока. Том. 6. Брилл. ISBN 978-90-04-10328-3 . ISSN 0169-9024 .

- Хендин, Дэвид (2013). «Современные точки зрения на древнюю еврейскую чеканку: библиографический очерк». Течения в библейских исследованиях . 11 (2). Издательство SAGE : 246–301. дои : 10.1177/1476993X12459634 . ISSN 1476-993X . S2CID 161300543 .

- Херрманн, Питер (1987). «Милетийцы при дворе Селевкидов. Просопографический вклад в историю Милета во II веке до нашей эры». Хирон: Сообщения Комиссии древней истории и эпиграфики Немецкого археологического института (на немецком языке). 17 . Издательство Ч. Бек. ISSN 0069-3715 .

- Хитти, Филип Хури (1951). История Сирии: включая Ливан и Палестину . Макмиллан . ОСЛК 5510718 .

- Гувер, Оливер (1994). «Принимая позу: типы Селевкидов и политика махт на монетах Иоанна Гиркана I» . Пикус . 3 . Классическое и средневековое нумизматическое общество. ISSN 1188-519X .

- Гувер, Оливер (2002). «Идентичность головы в шлеме на монетах «Победы» в Сузах» . Швейцарский нумизматический обзор . 81 . Швейцарское нумизматическое общество. ISSN 0035-4163 .

- Гувер, Оливер Д.; Иосиф, Панайотис (2009). «Свинцовая тетрадрахма Тира времен второго правления Деметрия II». Нумизматическая хроника . 169 . Королевское нумизматическое общество . ISSN 0078-2696 .

- Хоутон, Артур; Лорбер, Кэтрин; Гувер, Оливер Д. (2008). Монеты Селевкидов, Подробное руководство: Часть 2, от Селевка IV до Антиоха XIII . Том. 1. Американское нумизматическое общество . ISBN 978-0-980-23872-3 . OCLC 920225687 .

- Джейкобсон, Дэвид М. (2013a). «Военная символика на монетах Иоанна Гиркана I». Страта: Бюллетень Англо-израильского археологического общества . 31 . Англо-израильское археологическое общество. ISSN 0266-2442 .

- Джейкобсон, Дэвид М. (2013b). «Лилия и роза: обзор некоторых типов хасмонейских монет». Ближневосточная археология . 76 (1). Американские школы восточных исследований : 16–27. дои : 10.5615/neareastarch.76.1.0016 . ISSN 2325-5404 . S2CID 163858022 .

- Иосиф Флавий (1833) [ок. 94]. Бердер, Сэмюэл (ред.). Подлинные труды Иосифа Флавия, еврейского историка . Перевод Уистона, Уильяма. Кимбер и Шарплесс. OCLC 970897884 .

- Жуге, Пьер (1928). Македонский империализм и эллинизация Востока . История цивилизации. Перевод Доби, Марриэт Росс. Кеган Пол, Trench, Trubner & Co., Ltd. OCLC 834204719 .

- Джастин (1742) [ок. 200 г. н.э.]. Всемирная история Джастина. Переведено на английский. С вступительной беседой о преимуществах, которые, по их мнению, главным образом должны иметь мастера в чтении и историке древности, в частности Джастине, со своими учеными. Джентльмен из Оксфордского университета . Перевод Тернбулла, Джорджа. Т. Харрис. ОСЛК 27943964 .

- Джастин; Корнелий Непос; Евтропий (1853) [ок. 200 г. н.э. (Джастин), ок. 25 г. до н.э. (Непот), ок. 390 г. н.э. (Евтропий)]. Юстин, Корнелий Непот и Евтропий, дословный перевод, с примечаниями и общим указателем . Классическая библиотека Бона. Том. 44. Перевод Уотсона, Джона Селби. Генри Дж. Бон ОСЛК 20906149 .

- Джастин (1994) [ок. 200 г. н.э.]. Девелин, Роберт (ред.). Юстин: Краткое изложение филиппийской истории Помпея Трога. С введением и пояснительными примечаниями . Серия классических ресурсов Американской филологической ассоциации. Том. 3. Перевод Ярдли, John C. Scholars Press . ISBN 978-1-555-40950-0 .

- Джастин (1997) [ок. 200 г. н. э.]. Хекель, Вальдемар (ред.). Краткое изложение филиппической истории Помпея Трога . Серия Кларендона по древней истории. Том. I. Книги 11-12, Александр Македонский. Перевод Ярдли, Джон К. Кларендон Пресс . ISBN 978-0-198-14907-1 .

- Канаэль, Барух (1952). «Греческие буквы и монограммы на монетах Первосвященника Иоханана». Израильский журнал исследований . 2 (3). Израильское исследовательское общество : 190–194. ISSN 0021-2059 . JSTOR 27924485 .

- Космин, Пол Дж. (2014). Земля королей слонов: пространство, территория и идеология в империи Селевкидов . Издательство Гарвардского университета. ISBN 978-0-674-72882-0 .

- Кун, Адольф (1891). Вклад в историю Селевкидов от смерти Антиоха VII Сидета до Антиоха XIII. Азиатик 129–64 гг. До н.э. (на немецком языке). Типография Альткирх и Э. Э. Массон. OCLC 890979237 .

- Ленцо, Джузеппина (2015). «Ксоитская стела Птолемея VIII Эвергета II с Клеопатрой II и Клеопатрой III (Британский музей EA 612)». Журнал египетской археологии . 101 (1). Издательство Sage совместно с Обществом исследования Египта: 217–237. дои : 10.1177/030751331510100111 . ISSN 0307-5133 . S2CID 193697314 .

- Летронн, Жан-Антуан (1842). Коллекция греческих и латинских надписей Египта (на французском языке). Полет. Второй. Королевская полиграфическая компания. OCLC 83866272 .

- Мариц, Джесси (2016) [2004]. «Лик Александрии – Лицо Африки?». В Херсте, Энтони; Силк, Майкл (ред.). Александрия реальная и воображаемая . Публикации Центра эллинистических исследований Королевского колледжа Лондона. Рутледж. ISBN 978-1-351-95959-9 .

- МакГинг, Брайан С. (2010). Истории Полибия . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-199-71867-2 .

- Митфорд, Теренс Брюс (1959). «Хеленос, губернатор Кипра». Журнал эллинистических исследований . 79 . Общество содействия эллинистическим исследованиям: 94–131. дои : 10.2307/627925 . ISSN 0075-4269 . JSTOR 627925 . S2CID 163636693 .

- Мёркхольм, Отто (1975). «Птолемеевские монеты и хронология: датированная серебряная чеканка Александрии». Заметки музея . 20 . Американское нумизматическое общество . ISSN 0145-1413 .

- Мёркхольм, Отто (1983). «Посмертный выпуск Антиоха IV Сирийского». Нумизматическая хроника . 143 . Королевское нумизматическое общество: 62. ISSN 0078-2696 . JSTOR 42665167 .

- Огден, Дэниел (1999). Полигамия, проститутки и смерть: эллинистические династии . Дакворт из классической прессы Уэльса. ISBN 978-0-715-62930-7 .

- Отто, Вальтер Густав Альбрехт; Бенгтсон, Герман (1938). К истории упадка империи Птолемеев: вклад в правление 8-го и 9-го Птолемеев . Трактаты (Баварская академия наук. Философско-исторический класс) (на немецком языке). Том 17. Издательство Баварской академии наук. OCLC 470076298 .

- Пестман, Питер Виллем (1993). Архив фиванских чоахитов (второй век до н.э.): обзор демотических и греческих папирусов, содержащихся в архиве . Студия Демотика. Том. 2. Издательство Питерс . ISBN 978-9-068-31489-2 . ISSN 1781-8575 .

- Планцос, Димитрис (1999). Эллинистические гравированные драгоценные камни . Оксфордские монографии по классической археологии. Том. 16. Кларендон Пресс. ISBN 978-0-198-15037-4 .

- Райс, Эллен Э (2010) [2006]. «Александр III Великий 356-323 гг. до н.э.». В Уилсоне, Найджеле (ред.). Энциклопедия Древней Греции . Рутледж. ISBN 978-1-136-78800-0 .

- Ромм, Джеймс, изд. (2005). Александр Великий: Отрывки из Арриана, Диодора, Плутарха и Квинта Курция . Перевод Ромма, Джеймса; Менш, Памела. Издательство Хакетт . ISBN 978-1-603-84062-0 .

- Сартр, Морис (2009) [2006]. Histoires Grecques: Снимки из античности . Раскрытие античности. Том. 17. Перевод Портера, Кэтрин. Издательство Гарвардского университета. ISBN 978-0-674-03212-5 .

- Шюрер, Эмиль (1973) [1874]. Вермес, Геза; Миллар, Фергюс; Блэк, Мэтью (ред.). История еврейского народа в эпоху Иисуса Христа . Том. Я (изд. 2014 г.). Блумсбери Т&Т Кларк . ISBN 978-1-472-55827-5 .

- Симан, Крис (2013). Рим и Иудея в переходный период: хасмонейские отношения с Римской республикой и эволюция первосвященства . Американские университетские исследования: теология и религия. Том. 325. Издательство Питер Лэнг . ISBN 978-1-433-12103-6 . ISSN 0740-0446 .

- Шацман, Израиль (2012). «Экспансионистская политика Иоанна Гиркана и его отношения с Римом». В Урсо, Джанпаоло (ред.). Judaea Socia, Judaea Capta: Материалы международной конференции, Cividale del Friuli, 22–24 сентября 2011 г. Съезды Фонда Никколо Кануссио. Полет. 11. Издание ETS. ISBN 978-8-846-73390-0 . ISSN 2036-9387 .

- Шайеган, М. Рахим (2003). «О пленении Аршакида Деметрия II Никатора и втором правлении». Бюллетень Азиатского института . Новый. 17 . Азиатский институт: 83–103. ISSN 0890-4464 . JSTOR 24049307 .

- Смит, Роланд Ральф Редферн (2001) [1993]. «Элинистический период». В Бордмане, Джон (ред.). Оксфордская история классического искусства . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-198-14386-4 .

- Спаер, Арнольд (1984). «Аскалон: от Королевского монетного двора к автономии». В Хоутоне, Артур; Хёртер, Сильвия; Моттахеде, Патрисия Эрхарт; Скотт, Джейн Эйер (ред.). Фестиваль Лео Мильденберга: нумизматика, история искусства, археология . Издание №. ISBN 978-9-071-16501-6 .

- Стронк, Ян (2016). Наследие Семирамиды: История Персии согласно Диодору Сицилийскому . Эдинбургские исследования в Древней Персии. Том. 3. Издательство Эдинбургского университета . ISBN 978-1-474-41426-5 .

- Уоллес, Шейн (2018). «Металександрон: Рецепции Александра в эллинистическом и римском мирах» . В Муре, Кеннет Ройс (ред.). Спутник Брилла на приеме у Александра Македонского . Товарищи Брилла по классической рецепции. Том. 14. Брилл. ISBN 978-9-004-35993-2 .

- Уайтхорн, Джон (2002) [1994]. Клеопатра . Рутледж. ISBN 978-0-415-05806-3 .

- Уинтерботтом, Майкл (2006). «Дж. К. Ярдли, Джастин и Помпей Трогу: исследование языка Джастина, воплощения Трога , Феникс: дополнительный том XLI (Торонто, Буффало и Лондон: University of Toronto Press, 2003), XVII + 284 стр.». Международный журнал классической традиции . 12 (3). Спрингер. ISSN 1073-0508 . JSTOR 30222069 .

- Райт, Николас Л. (2005). «Королевский культ Селевкидов, религиозные традиции коренных народов и лучистые короны: нумизматические свидетельства». Средиземноморская археология . 18 . Издательство Сиднейского университета : 81. ISSN 1030-8482 .

- Райт, Николас Л. (2008). «От Зевса к Аполлону и обратно: заметка об изменении облика чеканки западных Селевкидов». Журнал Восточного общества Австралии . 39–40 (часть 2). Восточное общество Австралии: 537–538. ISSN 0030-5340 .

- Райт, Николас Л. (2011). «Иконография престолонаследия при поздних Селевкидах» . В Райте, Николас Л. (ред.). Монеты Малой Азии и Востока: избранное из коллекции Колина Э. Вил . Нумизматическая ассоциация Австралии. ISBN 978-0-646-55051-0 .

- Райт, Николас Л. (2012). Божественные цари и священные места: власть и религия в эллинистической Сирии (301–64 до н.э.) . Международная серия Британских археологических отчетов (BAR). Том. 2450. Археопресс . ISBN 978-1-407-31054-1 .

- Ярдли, Джон К. (2003). Юстин и Помпей Трог: исследование языка Юстинового воплощения Трога . Том. 41. Дополнительный том. Университет Торонто Пресс. ISBN 978-0-802-08766-9 . ISSN 0079-1784 .

{{cite book}}:|journal=игнорируется ( помогите )

Внешние ссылки

[ редактировать ]- Биография Александра II на сайте нумизмата Петра Веселого.