Новгородская земля

| История России |

|---|

|

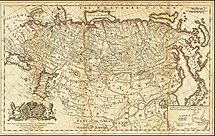

Новгородская земля ( рус . Новгородская земля ) — одно из крупнейших исторических территориально-государственных образований России, охватывающее ее северо-запад и север . Новгородская земля с центром в Великом Новгороде находилась в колыбели Киевской Руси под властью династии Рюриковичей и имела один из важнейших княжеских престолов той эпохи. В период распада Киевской Руси и в последующие века Новгородская земля развивалась как Новгородская республика : автономное государство с республиканскими формами правления под сюзеренитетом великих князей Владимиро-Суздальского (позже – Москвы/Московского государства ). [1] [2] В период наибольшего развития он доходил на север до Белого моря , а на востоке, как утверждается, распространялся за пределы Уральских гор . Она имела обширные торговые связи в рамках Ганзейского союза и с остальной Русью. Московия завоевала Новгородскую республику в 1478 году и присоединила ее в 1578 году. [3] хотя Новгородская земля продолжала существовать как административная единица до 1708 года.

Население [ править ]

Заселение территории Новгородской земли началось на Валдайской возвышенности с палеолита и мезолита , по границе Валдайского (Осташковского) оледенения и на северо-западе Приильменья, в районе будущего территориального центра, со времен Неолит . [ нужна ссылка ]

Археологически [4] и посредством изучения топонимики, [5] здесь предполагается наличие кочевых так называемых ностратических сообществ , замененных индоевропейскими группами (будущими балтами и славянами), пришедшими с юго-запада и предками балто-финских народов, пришедшими с востока. [6]

Традиционно считается, что в VI веке сюда пришли племена кривичей , а в VIII веке, в процессе заселения славянами Восточно- Европейской равнины , пришло племя ильменских словенцев . На этой же территории проживали финские племена, оставившие память о себе в названиях многочисленных рек и озер. Трактовка праславянской топонимии как исключительно финно-угорской ставится под сомнение некоторыми исследователями. [7] Даты славянского поселения опираются на курганы, причем длинные курганы связаны с кривичами, а курганы в форме холмов - со словенцами. [8]

Археологические исследования в Старой Ладоге и Рюриковиче Городище скандинавов, традиционно называемых в древнерусских (средневековых) литературных источниках варягами . показывают наличие среди жителей этих первых крупных поселений [9] [10] [11]

Помимо славянского населения, значительная часть Новгородской земли была заселена. [12] различными финскими народами . [13] [14] Водскую пятину наряду со славянами населяли вотяне и ижоры , издавна тесно связанные с Новгородом. Емцы, жившие на юге Финляндии, обычно враждовали с новгородцами и больше склонялись на сторону шведов, тогда как соседние карелы обычно держались новгородцев. [12] Новгородцы часто воевали с чудью , населявшей Ливонию и Эстонию . Заволочье населяли финские племена, которое часто называли Заволоцкой Чудью; позже в этом регионе поселились новгородские колонисты. [12] Терский берег был населен саамами . Далее пермяки и зыряне . на северо-востоке жили [ нужна ссылка ]

Центром славянских поселений были окрестности озера Ильмень и реки Волхов , здесь жили ильменские словенцы . [12]

История [ править ]

период (до 882 Самый древний г. )

Археологические данные показывают, что в 9 веке Новгород уже был крупным поселением (точнее цепочкой поселений из истоков Волхова и Рюрика Городища). [11] [15] до города Холопий, [16] opposite of Krechevitsy ). Other settlements included Ladoga , [9] Изборск и, возможно, Белоозеро . Эту территорию населяли славянские и финские племена, а к 9 веку здесь также присутствовали скандинавы. [17] Скандинавы, вероятно, называли эту территорию Гардарики . [18]

По традиции Новгородская земля была одним из центров формирования Киевской Руси . « Первая летопись» называет ее «землей великой и обильной» и записывает легенду о приглашении варягов (традиционно датируемую 862 годом): ее жители хотели «искать князя, который мог бы править нами и судить нас по закону» и поэтому пригласил Рюрика (основателя династии Рюриковичей ), Синеуса и Трувора , чтобы править ими. [19]

Киевской Руси ( 882–1136 В составе )

В конце IX – начале X веков (по летописям 882 г.) центр государства Рюриковичей переместился из Новгорода в Киев. В X веке Ладога подверглась нападению норвежского ярла Эрика . В 980 году новгородский князь Владимир Святославич (Креститель) во главе варяжской дружины сверг киевского князя Ярополка . В 990-х годах Новгород отказался принять христианство и вступился за свою веру перед верховным священником Богумилом Соловеем и тысяцким Угоняем. Новгород был крещен силой «огнем и мечом»: многие новгородцы были убиты, а весь город сожжен. В 1015–1019 годах новгородский князь Ярослав Владимирович Мудрый сверг киевского князя Святополка Окаянного . Новгородцы поддержали Ярослава во время войны, а после победы в войне Ярослав наградил их и даровал Новгороду «Закон Ярослава» и «Устав». Эти документы стали прообразом и упоминались в грамотах, на которых приносили присягу приглашенные новгородцами князья. Также при Ярославе, Были построены Детинец и первый Софийский собор . [20] [21]

Среди русов новгородцы первыми достигли областей между Северным Ледовитым океаном и Онежским озером . Экспедиция под руководством воеводы Улеба. [22] были разбиты югорцами у Железных ворот (которые отождествлялись с долиной реки Печоры или, возможно, районами восточнее) в 1036 году. Торговля с югорским племенем была налажена уже в 1096 году. [23] [24] В 1020 и 1067 годах Новгородская земля подверглась нападению полоцких Изяславичей.

В XI веке наместник – сын киевского князя – еще обладал большими полномочиями. В этот же период появился институт посадников , правивших в Новгороде в то время, когда там не было его князя (как Остромир ) или князь был несовершеннолетним, как в 1088 году, когда Всеволод Ярославич послал своего внука Мстислава (сына Владимира Мономах ) на княжение в Новгороде . В 1095 году новгородцы, недовольные отсутствием своего князя Давыда Святославича , вернули Мстислава, а через семь лет выступили против попытки киевского князя заменить Мстислава своим сыном. Ключевые республиканские власти ( вече , князь, посадник ) возникли в Новгороде в XI веке. [20] [21]

Во втором десятилетии XII века Владимир Мономах укрепил центральную власть в Новгородской земле. Летописи сообщают, что новгородцы платили ему дань в 1113 году. [23] В 1117 году, не приняв во внимание мнение новгородской общины, Мстислав был отозван на юг своим отцом, а князь Всеволод Мстиславич на новгородский престол был посажен . Некоторые бояре воспротивились этому решению князя, в связи с чем были вызваны в Киев и брошены в темницу.

После смерти Мстислава Великого в 1132 году и углубления тенденций политического раздробления новгородский князь потерял поддержку центральной власти. В 1134 году Всеволод был изгнан из города. Вернувшись в Новгород, он был вынужден заключить «ссору» с новгородцами, ограничив его власть. 26 января 1135 года новгородское войско под предводительством Всеволода и Изяслава Мстиславичей проиграло битву у Жданой горы войску суздальского князя Юрия Долгорукого . 28 мая 1136 года в связи с недовольством новгородцев действиями князя Всеволода он был взят под стражу, а затем изгнан из Новгорода.

период ( 1136–1478 ) Республиканский

Vladimir–Suzdal influence [ edit ]

С конца XI века новгородцы утвердили больший контроль над определением своих правил и отвергли политически зависимое отношение к Киеву. [25] В 1136 году изгнали князя Всеволода Мстиславича, обвинив его в нелюбви к смердам , в попытке переселиться на Переславль и в трусости и нерешительности в военных делах. [26] Святослав Ольгович , младший брат Всеволода Черниговского Первым князем , , главного союзника Мстиславичей и соперника тогдашнего киевского князя Ярополка из Дома Мономаха самостоятельно призванным новгородцами, стал . Впоследствии новгородцам удалось пригласить и уволить ряд князей. Часто эти приглашения или увольнения основывались на том, кто был доминирующим князем на Руси в то время. [27] при этом иногда новгородцы помогали своим союзникам занять эти позиции, как, например, в 1212 году.

Новгород привозил большую часть своих запасов продовольствия из Приокского региона, который контролировался владимирскими князьями , разгромившими в 1174–1175 годах старых ростово-суздальских бояр и укрепившими власть в своих руках. Они могли и действительно блокировали движение зерна, вызвав его дефицит или даже голод в Новгороде. Взяв под свой контроль долину Шексны и город Белоозеро, расположенный недалеко от дороги из Новгорода на Северную Двину, Владимир мог угрожать и владениям Новгорода на востоке и часто перехватывал доставляемую оттуда дань. Иногда Новгород силой сопротивлялся экспансионистской политике Юрия Долгорукого , начав в 1134 году вторжение под предводительством Всеволода Мстиславича, которое потерпело поражение у Жданой горы. В 1149 году вместе со Святополком Мстиславичем новгородцы разорили окрестности Ярославля и ушли из-за весеннего паводка, уведшего в плен семь тысяч человек. Чаще Новгороду приходилось ублажать могущественного владимирского князя, в том числе принимая в новгородские князья двух сыновей Юрия. [23]

В 1170 году, сразу после взятия Киева войсками Андрея Боголюбского и его союзников, они предприняли поход на Новгород, в котором находился Роман Мстиславич , сын изгнанного из Киева князя. Новгородцам удалось выиграть оборонительную битву и отстоять свою независимость, неся большие потери противнику.

С 1181 по 1209 год, с перерывами 1184–1187 и 1196–1197 годы, в Новгороде у власти находилась Владимиро-Суздальская династия, с 1197 года ее правление было непрерывным. [28]

К середине XII века новгородские чиновники назначали бояр из города для сбора и управления принадлежащими ему территориями на северо-востоке («за волоком»). В грамоте 1130-х годов упоминалось 30 административных должностей на Новгородской земле, доходы от которых регулярно собирались и отправлялись в качестве десятины новгородскому епископу. На протяжении XII века Новгород использовал торговый путь Балтийско-Волго-Каспий не только для торговли, но и для доставки продуктов питания из плодородного Приокья в свой город. [23]

Victories of Mstislav Udatny [ edit ]

Ранней весной 1209 года торопецкий князь Мстислав Мстиславич Удатный взял Торжок, взяв в плен не только местного посадника и нескольких купцов, но и группу дворян новгородского князя Святослава Всеволодовича , младшего сына владимирского князя Всеволода Большое Гнездо . После этого он отправил письмо в Новгород с предложением помощи:

«Поклоняюсь святой Софии, и могиле отца моего, и всем новгородцам; я пришел к вам, услышав о насилии от князя, и жалею вотчину свою».

Узнав о взятии Торжка, Всеволод Большое Гнездо послал против него своего старшего сына Константина. Однако, судя по всему, Мстислав имел поддержку внутри города, поскольку новгородцы арестовали своего нынешнего князя Святослава (брата Константина) и выразили поддержку новому избраннику, подтвердив право на «свободу в князьях». Таким образом была гарантирована безопасность Мстислава, после чего Константин был вынужден остановиться в Твери, а его отец, избежавший в старости военных конфликтов, признал Мстислава законным правителем Новгорода.

Когда Мстислав прибыл в Новгород, у него не было ни влиятельных покровителей, ни большого богатства, но он проявил себя как способный военачальник. Новгородская летопись отзывается о нем исключительно положительно: справедливый в суде и наказании, успешный полководец, внимательный к заботам людей, благородный и самоотверженный.

В Новгороде Мстислав проявил решительность и инициативу во внутренних делах: сменил посадников и архиепископа, развернул активное строительство в городе и посаде , предпринял реконструкцию оборонительных сооружений на южных подступах к своей земле: крепостных стен Великих Лук. были реконструированы, и город перешел под контроль брата Мстислава Владимира, проживавшего во Пскове.

После этого Псков стал отвечать за южную (Полоцк, Литва) и западную (Эстония, Латгалия) границы Новгородской земли, а также контролировал приграничные области Южной Эстонии ( Уганди , Вайга и частично Сакала ) и Северной Латгалии (Талава, Очела). . Под влиянием Новгорода остались земли Северной Эстонии (Вирония), Вод, Ижоры и Карелии.

Таким образом, административно-политическое, оборонительное и торговое значение Пскова стало возрастать по мере превращения Прибалтики из отсталой языческой провинции в важный регион западноевропейской торговой, церковной и военной экспансии. Это привело к выдвижению отдельного князя для Пскова во время правления Мстислава в Новгороде. [28]

Сведения о контроле и влиянии в стране Чудес оспариваются Ливонской хроникой Генриха . Правители Новгородской республики и Псковского княжества в XII веке совершали частые набеги на угаунцев, но так и не сумели их подчинить. Форт Медвежья Голова был завоеван в 1116 и 1193 годах, Тарбату - в 1134 и 1192 годах. Однако неизвестно, привели ли эти временные захваты к каким-либо устойчивым территориальным изменениям. Сами угаунцы совершили несколько набегов на Псков. Однако примечательно, что в 1224 г. Тарбату имел гарнизон из местных войск и около 200 наемников из Новгорода против тевтонских рыцарей. Город был захвачен крестоносцами в августе 1224 года, и все его защитники были убиты. Сведения о связях Виронии с Новгородом более ограничены. Утверждение о том, что они находились под Новгородом, не было подтверждено, поскольку они воевали против Новгорода, например, во время новгородского набега 1209 года на Виронию, тевтонских крестоносцев и независимо заключали дипломатические соглашения. Их лидер Табелин (Табеллинус) был крещен немцами в Остров Готланд до того, как крестоносцы достигли нынешней Эстонии, и , земли были востребованы датской короной во время Ливонского крестового похода согласно Датской книге переписи населения . [ нужна ссылка ]

Отец Мстислава Мстислав Храбрый , княживший в Новгороде менее года и похороненный в Софийском соборе (1180 г.), запомнился победоносным походом на чудь во главе 20-тысячного войска в 1179 г. Поэтому Мстислав Удатный начал свою военные кампании с подобной операцией.

В конце 1209 года он совершил краткий набег на Эстонскую Виронию, вернувшись с богатой добычей, а в 1210 году совершил большой поход против чуди, захватив Медвежью Голову . Он взял с чудес не только дань, но и обещание креститься в православие. Сначала он использовал христианство как дополнительную меру для укрепления своей власти, что раньше делали только католики. Однако православные священники не были столь мобильны, как католические, и инициатива князя не получила продолжения: вместо этого к эстонцам пришли священники из Риги и, таким образом, Медвежья Голова (Оденпе) впоследствии стала одной из земель Рижского епископства . [ нужна ссылка ] Была установлена новая граница раскола Восток-Запад , линия, проходящая через реку Нарва , Чудское озеро и реку Пиуса , являющаяся границей между восточным православием на восточной стороне и доминионом католической церкви на западной стороне. Разделение имеет значительное влияние и на современность, поскольку река Пиуза является границей между Выросом , находящимся под большим влиянием протестантизма на западе, и сету , находящимся под влиянием восточного православия на востоке. [ нужна ссылка ]

Недовольный пассивностью церкви Мстислав добился отстранения от службы архиепископа Митрофана в январе 1211 года и предложил назначить Добрыню Ядрейковича, монаха Хутынского монастыря и члена влиятельного боярского рода. Он стал архиепископом под именем Антония и был горячим сторонником проповеднической и миссионерской деятельности на российских границах. [28]

К 1210 году немцы начали завоевание эстонцев и подписали с Полоцком мирный договор, обещая платить «ливонскую» дань. Отношения между Альбертом и Псковом - и, как следствие, Новгородом - укрепились браком дочери псковского князя Владимира Мстиславича (брата Мстислава) и Теодорика, младшего брата епископа Альберта. По мнению некоторых историков, сотрудничество Альберта и Владимира было равносильно разделу между ними Эстонии. [29]

В то же время признание прав Риги на земли по Даугаве (возможно, также Кукенойса и Герзике ) улучшило положение Новгорода и Пскова за счет полоцкого князя Владимира, потерявшего поддержку соотечественников. [28]

Между Москвой, Литвой и Ливонским орденом [ править ]

В 1216 году, когда брат владимирского князя Ярослав организовал экономическую блокаду Новгорода, новгородцы с помощью смоленских князей вмешались в борьбу за власть между суздальскими князьями, в результате которой владимирский князь был свергнут. Однако в начале 13 века немецко-католические ордена ( Орден меченосцев и Тевтонский орден ) завершили подчинение балтийских племен, ранее плативших дань Новгороду и Полоцку , и дошли до границ русских земель. сами по себе подготовили почву для конфликта между Новгородом и орденами крестоносцев в первой половине XIII в. Псков и Новгород для успешной борьбы с ними стали нуждаться в союзнике, готовом оказать военную помощь в случае необходимости. Но помощь не всегда приходила вовремя, как из-за удаленности Владимира от северо-западных границ Руси, так и из-за разногласий между новгородским дворянством и владимирскими князьями. Более опасное положение Пскова породило разногласия между Псковом и Новгородом. Псковитяне требовали от новгородцев и владимирцев либо решительных успехов в прибалтийских походах, либо мира с Орденом. Псков часто принимал изгнанных новгородцами князей.

Во время нашествия монголов на Киевскую Русь южные части Новгородской земли были опустошены; Волок Ламский, Вологда, Бежецк, Торжок — все были захвачены оккупантами. Для объяснения отказа монголов идти на Новгород после взятия Торжка 5 марта историки предлагали несколько версий: предстоящая весенняя распутица, недостаток фуража и большие потери в борьбе с Рязанским и Владимирским княжествами. [30] [31] Разрушение монголами могущественного Владимирского княжества устранило опасность для Новгорода и его колоний и сделало его бесспорным лидером русской экспансии на восток. [23]

15 июля 1240 года Александр Ярославич разгромил шведов на Неве и 5 апреля 1242 года выиграл битву на льду Чудского озера у Ливонского ордена. В 1257–1259 годах он утвердил свое влияние в Новгороде, угрожая ему монгольским погромом. В 1268 году Ливонский орден вновь потерпел поражение в жестокой Раковорской битве .

В начале XIV века тверские и московские за влияние на Новгород боролись князья. Золотая Орда поддерживала Москву в этой борьбе, стремясь не допустить заметного преимущества одного русского князя над другим, а новгородское дворянство сочувствовало московским князьям, поскольку Москва находилась дальше Твери и считалась менее опасной. Таким образом, попытка Михаила Тверского подчинить Новгород силой была сорвана. Независимость Пскова была признана Новгородом в 1348 году Болотовским договором . Согласно некоторым первоисточникам, новгородцы участвовали в Куликовской битве в 1380 году , однако некоторые историки подвергают эти сведения сомнению. [32]

В 1326 году в Новгороде епископ Моисей, посадник Олфромей и Тысяцкий Остафий подписали договор с послом короля Швеции и Норвегии Магнусом IV, определявший сферы влияния в Лапландии . Вместо того, чтобы устанавливать фиксированную границу, договор предусматривал, какая часть аборигенов саамов будет платить дань Норвегии, а какая — Новгороду. [33]

Новгород торговал с городами Балтии на протяжении большей части своей истории по первому известному договору с Готландом и немецкими городами, датированному концом 12 века. После того как прибалтийские города образовали Ганзу, возник конфликт между Новгородом и Ганзой. Новгородцы жаловались на условия торговли мехом и солью, и обе стороны арестовывали купцов и конфисковывали товары, принадлежавшие другой стороне. Договор 1392 года, известный как Нибуров мир, разрешил большую часть вопросов и стал основой отношений Новгорода и Ганзы, несмотря на несколько конфликтов, произошедших в XV веке. [34] [35] Торговля с ливонскими городами была нарушена войнами Новгорода с Ливонским орденом. Последний запретил продажу лошадей Новгороду в 1439 и 1440 годах, а между 1443 и 1450 годами Ганзейский контор был закрыт. Значение торговли с Ганзой уменьшилось в 15 веке, тогда как торговля с Нарвой , Стокгольмом и Выборгом росла. [35]

Каменные стены Кремля и многочисленные новые церкви были построены в 14 веке, который считается золотым веком новгородской архитектуры. Если летопись существовала в Новгороде со времен Киевской Руси, то новые жанры литературы, такие как путевые заметки, романы и жития в 14-15 веках появились . Новгородцы начали чеканить собственные новгородские монеты в 1420 году. [36] а в 1440 г. была издана Судебная хартия , кодифицировавшая судебную практику.

Великие княжества Московское и Литовское После 1330-х годов на русских землях стали господствовать , и впоследствии новгородцы пригласили князей из обоих великих княжеств. В 1449 году Москва заключила договор о вечном мире с Великим княжеством Литовским, разграничив зоны влияния в России. В последующие несколько лет Василий Слепой разгромил своего соперника Дмитрия Шемяку и одержал победу в Московской гражданской войне . Дмитрий Шемяка умер (вероятно, от отравления) в Новгороде в 1453 году. Василий Слепой напал на Новгород в 1456 году и после поражения новгородцев в битве при Старой Руссе они были вынуждены заключить Яжельбицкий договор с Москвой, по которому державы дела московского князя в Новгороде были значительно расширены.

Новгород подписал договор с Казимиром IV Польско-Литовским и предложил ему править как князь. Договор охранял православную церковь в Новгороде: посадник должен был быть православным, а царю не разрешалось строить католические храмы в Новгородской земле. Несмотря на это, Иван III начал свой первый поход на Новгород в 1471 году, утверждая, что они перешли в католицизм. После поражения новгородского войска в битве под Шелони и осады города был подписан Коростинский мирный договор, по которому Новгород признавал его вотчиной Ивана III, подчинял свою внешнюю политику Москве, признавал великого князя своим высшую судебную власть и уступил некоторые периферийные земли Великому княжеству Московскому. В 1478 году Новгородская земля была присоединена полностью, а вечевой колокол перенесен в Москву. [37]

В составе Московии (с 1478 г.) [ править ]

Завоевав в 1478 году Новгород, Москва унаследовала прежние политические отношения с соседями. Наследием периода независимости стало сохранение дипломатической практики, при которой северо-западные соседи Новгорода – Швеция и Ливония – поддерживали дипломатические отношения с Москвой через новгородских наместников великого князя.

В территориальном отношении Новгородская земля в эпоху Русского царства (XVI–XVII вв.) делилась на 5 пятен (пятин): Водскую, Шелонскую, Обонежскую, Деревскую и Бежецкую. Наименьшими единицами административного деления в то время были погосты .

Земли, конфискованные у прежних владельцев, были либо объявлены государственными, либо переданы московским военнослужащим в имения . Нагрузка на крестьян, проживающих на государственных землях, значительно снизилась по сравнению с республиканским периодом за счет замены натуральной ренты денежной. С другой стороны, арендная плата, выплачиваемая крестьянами, проживающими в служилых усадьбах, изменилась мало, а иногда даже увеличилась. В конце XV века после присоединения Новгородской земли к Московии в Новгородской земле были произведены две переписи, которые представляют собой самые ранние из сохранившихся записей о населении России . Между двумя переписями население увеличилось на 14%. [38]

21 марта 1499 года сын царя Ивана III Василий был объявлен великим князем Новгородским и Псковским. В апреле 1502 года он был провозглашен великим князем Московским и Владимирским и самодержцем всея Руси и, таким образом, стал соправителем Ивана III. После смерти Ивана III 27 октября 1505 г. он стал единоличным монархом Великого княжества Московского.

Правление Ивана Грозного [ править ]

В 1565 году, после того как царь Иван Грозный разделил Российское государство на опричнину и земщину , город вошел в состав последней. [39] [40] Огромный ущерб Новгороду нанес опричный погром , учиненный зимой 1569/1570 года войском лично под предводительством Ивана Грозного. Поводом для погрома стал донос и подозрения в измене (как предполагают современные историки, новгородский заговор придумали фавориты Ивана Грозного Василий Грязный и Малюта Скуратов ). Все города на пути из Москвы в Новгород были разграблены, а Малюта Скуратов лично задушил митрополита Филиппа в Твери. Число жертв в Новгороде оценивается от 3000 до 27 000 при общей численности населения в 35 тысяч человек. Погром длился шесть недель, тысячи людей были замучены и утоплены в Волхове. Город был разграблен, имущество церквей, монастырей и купечества конфисковано.

Население Новгородской земли на рубеже XVI в. оценивалось от 500 до 800 тыс. человек и в первой половине века было в основном стабильным или несколько увеличивалось. По мнению Турчина и Нефедова, в этот период Новгородская земля пережила перенаселение, что привело к ухудшению качества обрабатываемых почв, увеличению использования удобрений, эпидемиям и снижению потребления на душу населения. Новгородская земля особенно серьезно пострадала от кризиса конца 16 века . Из-за тяжелой эпидемии, поразившей Новгород в 1552 году, резни Ивана Грозного, неоднократных неурожаев и увеличения налогового бремени, население к концу века сократилось в пять раз. [41] [42]

Смутное время. Шведская оккупация [ править ]

В 1609 году правительство Василия Шуйского Выборгский договор заключило со Швецией , по которому Корела передавалась шведской короне в обмен на военную помощь.

Иван Одоевский был назначен губернатором Новгорода в 1610 году. В том же году был свергнут царь Василий Шуйский и Москва присягнула князю Владиславу . В Москве было сформировано новое правительство, которое стало приносить присягу в царских и других городах Российского государства. Ивана Салтыкова послали принести присягу новгородцам. [43] и для защиты от шведов и от банд разбойников.

Летом 1611 года шведский генерал Якоб Делагарди со своим войском подошел к Новгороду. Он вступил в переговоры с новгородскими властями. Он спросил воеводу, являются ли они врагами шведам или друзьями и хотят ли они соблюдать Выборгский договор, заключенный со Швецией при царе Василии Шуйском. Правители могли только ответить, что это зависит от будущего короля и что они не имеют права отвечать на этот вопрос.

и другими были сформированы антипольское ополчение и временное правительство К этому времени Прокопием Ляпуновым . Ляпунов отправил Василия Бутурлина губернатором в Новгород. Бутурлин, приехав в Новгород, стал вести себя иначе: немедленно начал переговоры с Делагарди, предложив российскую корону одному из сыновей короля Карла IX . Начались переговоры, которые затянулись, а тем временем Бутурлин и Одоевский поссорились: Бутурлин не позволил осторожному Одоевскому принять меры по защите города. Бутурлин позволил Делагарди переправиться через Волхов и подойти к подмосковному Колмовскому монастырю под предлогом переговоров и даже разрешил новгородским купцам снабжать шведов припасами.

Шведы поняли, что это кажется им очень удобной возможностью захватить Новгород, и 8 июля предприняли атаку, которая была отбита лишь потому, что новгородцы успели сжечь окружающие Новгород посады. Однако новгородцы продержались в осаде недолго: в ночь на 16 июля шведам удалось прорваться в Новгород. Сопротивление было слабым, так как все воины находились под командованием Бутурлина, отступившего из города после непродолжительного боя и ограбившего новгородских купцов. Одоевский и митрополит Исидор заперлись в Кремле, но, не имея в своем распоряжении военных материалов и людей, им пришлось вступить в переговоры с Делагарди. Был заключен договор, по которому новгородцы признали шведского короля своим покровителем, а Делагарди был допущен в Кремль.

К середине 1612 года шведы заняли всю Новгородскую землю, кроме Пскова и Гдова . После неудачной попытки взять Псков шведы прекратили боевые действия.

Князю Пожарскому не хватило войск, чтобы сражаться одновременно с поляками и шведами, поэтому он начал переговоры с последними. В мае 1612 года Степан Татищев, посол земского правительства, был отправлен из Ярославля в Новгород с письмами к новгородскому митрополиту Исидору, князю Ивану Одоевскому и командующему шведскими войсками Якобу Делагарди. Правительство спросило митрополита Исидора и боярина Одоевского, как у них дела со шведами? Правительство писало Делагарди, что если король Швеции отдаст своего брата государству и окрестит его в православной вере, то они рады быть на одном совете с новгородцами. Одоевский и Делагарди ответили, что скоро отправят своих послов в Ярославль. Вернувшись в Ярославль, Татищев заявил, что от шведов ждать нечего. Переговоры со шведами о кандидатуре Карла-Филиппа в московские короли стали для Пожарского и Минина поводом созвать Государственный совет . [44] В июле в Ярославль прибыли обещанные послы: игумен Вяжищинского монастыря Геннадий, князь Федор Оболенский, причем из всех пятин, от дворян и от горожан – по отдельности. 26 июля новгородцы предстали перед Пожарским и заявили, что «князь теперь в дороге и скоро будет в Новгороде». Речь послов завершилась фразой «быть с нами в любви и единении под рукой одного государя».

Тогда из Ярославля в Новгород было отправлено новое посольство Перфилия Секерина. Ему было поручено при содействии новгородского митрополита Исидора заключить договор со шведами, «чтобы крестьянству было тихо и мирно». Возможно, в связи с этим в Ярославле был поднят вопрос об избрании короля шведской королевской семьи, признанной Новгородом. Однако царские выборы в Ярославле не состоялись.

В октябре 1612 г. Москва была освобождена и возникла необходимость выбора нового государя. Из Москвы во многие города России, в том числе в Новгород, были разосланы письма от имени освободителей Москвы – Пожарского и Трубецкого. В начале 1613 года Земский собор в Москве состоялся , на котором был избран новый царь Михаил Романов .

25 мая 1613 года началось восстание против шведского гарнизона в Тихвине . Восставшие посадские люди отбили у шведов укрепления Тихвинского монастыря и выдержали в них осаду до середины сентября, заставив войска Делагарди отступить. С успехом Тихвинского восстания началась борьба за освобождение Северо-Западной Руси и Новгорода. Шведы покинули Новгород только в 1617 году, когда в разрушенном городе осталось всего несколько сотен жителей. Границы Новгородской земли были значительно сокращены в связи с потерей земель, граничащих со Швецией по условиям Столбовского договора 1617 года.

17–18 века [ править ]

Новгород оправился от разрушений во время Смуты и оставался важным городом до конца 17 века. Торговлю со Швецией продолжали осуществлять новгородские купцы, а в 1627 году в городе была открыта шведская фактория. Новгород был одним из крупнейших центров ремесел Руси, с более чем 200 различными профессиями и широким ассортиментом товаров. производятся в городе. В Новгороде были восстановлены стены и валы, построено множество новых зданий, в том числе Знаменский собор , каменный мост через Волхов , торговые ряды и воеводский двор. [45] был построен Воскресенский собор Еще в Старой Руссе .

стала одним из оплотов старообрядчества Новгородская земля после Раскола . [46]

Значение Новгорода уменьшилось после того, как побережье Балтийского моря было отвоевано Петром I у Швеции и здесь была основана новая столица. В 1708 году Новгородская земля вошла в состав Ингерманландской ( с 1710 года – Санкт-Петербургской) и Архангельской губерний, а в 1726 году была создана Новгородская губерния , в составе которой было 5 губерний: Новгородская, Псковская, Тверская, Белозерская и Великолуцкая.

Административное деление [ править ]

В административном отношении к концу Средневековья оно было разделено на пятины , которые, в свою очередь, со второй половины XVI века делились на половины. Пятикратное деление наложилось на прежнее — на волости , уезды (присуды), погосты и станы, и, согласно летописям, основы этого административного деления были заложены в X веке княгиней Ольгой , учредившей места погостов и размеры дани в Новгородской земле.

После вхождения Новгородской земли в состав Российского государства территориальное деление сохранилось, и территории с конца XV века назывались пятинами, до этого Новгородская земля была разделена на земли, а в XII веке на ряды – носящие одноимённые с пятинами – Вотская земля, Обонежский и Бежецкий ряд, Шелонь, Дерева. В каждой пятине было несколько присудов (уездов), в каждом присуде (уезде) — несколько погостов и волостей .

Некоторые территории сравнительно поздней новгородской колонизации не вошли в пятикратное деление и образовали ряд волостей, находившихся в особом положении: Заволочье или Двинская земля — по Северной Двине от Онеги до Мезени . Эта волость называлась так потому, что располагалась за волоком – водоразделом, отделявшим бассейны Онеги и Северной Двины от бассейна Волги, и располагалась за Обонежской и Бежецкой пятинами, откуда начинались волоки на реку Онегу (Поонежье). Пермь — в бассейне реки Вычегда и верхней Каме . Печора – за Двинской землей и Пермью на северо-восток по обоим берегам реки Печоры до Уральского хребта. Югра – на восточном склоне Уральского хребта. [12] Тре или Терский берег [47] – на побережье Белого моря.

Первоначально Псков принадлежал Новгородской земле, однако его значение и автономия возросли в конце 13 и 14 веках, кульминацией которых стало признание политической независимости Пскова Болотовским договором 1348 года.

В понятие «Новгородская земля» иногда входит территория новгородской колонизации в Северной Двине , в Карелии. [48] и Арктика .

Ссылки [ править ]

- ^ Антон Горский. Русские земли в XIII–XIV веках: пути политического развития – СПб: Наука, 2016 – С. 63–67

- ^ Александр Филюшкин. Титулы Российских Государей – Москва; Санкт-Петербург: Альянс Архео, 2006 – С. 39–40.

- ^ «Новгород». Encarta Энциклопедия Winkler Prins (на голландском языке). Корпорация Microsoft/Het Spectrum. 2002.

- ^ Майя Зимина. Неолитический бассейн реки Мста. Москва: Наука, 1981. 205 страниц, 22 иллюстрации.

- ^ Рут Агеева. Гидронимия Северо-Запада России как источник культурно-исторической информации. Редакция УРСС, 2004 г.

- ^ Владимир Петрухин, Дмитрий Раевский. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. Учебник. Серия: Студия Историка. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Москва: Знак, 2004 – 416 страниц Георгий Вернадский. Древняя Русь. Тверь – Москва: Бережливый; Аграф, 1996. (2000) – 447 с.

- ^ Валерий Васильев. Древнеевропейская гидронимия в Приильменье // Вестник Новгородского государственного университета. 2002. № 21.

- ^ "Псковская губерния № 29(49)" (in Russian). Archived from the original on 2015-07-01 . Retrieved 2015-06-27 .

- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Институт истории материальной культуры РАН. Старая Ладога Статьи о Новгороде

- ^ Татьяна Джексон. Альдейгуборг: археология и топонимика

- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Институт истории материальной культуры РАН. Рюриково поселение

- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и Новгород Великий // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) – Санкт-Петербург, 1890–1907

- ^ Александр Сакс. Новгород, Карелия и Ижорская земля в средние века // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Великий Новгород. 2005 г.

- ^ Александр Сакс. Средневековая Корела. Формирование этнического и культурного сообщества

- ^ Евгений Носов. Типология городов Поволжья. «Новгород и Новгородская земля. История и археология». Материалы научной конференции

- ^ Evgeny Nosov, Alexey Plohov. Kholopiy Gorodok. Antiquities of the Volga Region – Pages 129–152

- ^ Сиксмит, Мартин. «Глава 1». Россия: 1000-летняя летопись Дикого Востока . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Overlook Pr., 2012 г.

- ^ Янин, В.Л., ed. (2007). Великий Новгород. История и культура IX-XVII веков. Энциклопедический словарь (in Russian). Нестор-История. p. 133. ISBN 978-5981872365 .

- ^ Каччановский и др. 2013 , с. хххв.

- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Игорь Яковлевич Фроянов (1992). Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политической борьбы конца IX — начала XIII вв . Издательство СПбГУ.

- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Nikolai Ivanovich Kostomarov (1994). Russian Republic . Charley. ISBN 5-86859-020-1 .

- ^ Алексей Гиппиус. Скандинавский след в истории новгородского дворянства // Славика Хелсингенсия, 27, 2006, стр. 93–108.

- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и Ланцев, Джордж В. (1947). «Русская экспансия на Восток перед монгольским нашествием» . Американское славянское и восточноевропейское обозрение . 6 (3/4): 1–5. дои : 10.2307/2491696 . ISSN 1049-7544 . JSTOR 2491696 .

- ^ Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири. 1032-1882 гг .

- ^ Мартин, Джанет (2007). Средневековая Россия, 980-1584 (2-е изд.). Издательство Кембриджского университета. стр. 112–115. ISBN 9780521859165 .

- ^ Тихомиров, М. Н. (1955). "Глава XIII. Новгородское восстание 1136 г.". Крестьянские и городские восстания на Руси (XI-XIII вв.) (in Russian). Государственное издательство политической литературы.

- ^ Майкл К. Пол, «Был ли новгородский князь «третьесортным бюрократом» после 1136 года?» Ежегодники по истории Восточной Европы 56, вып. 1 (весна 2008 г.): 72–113.

- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Хрусталёв Денис Григорьевич (2018). «Новгород и его держава в Прибалтике в XII – первой четверти XIII века». Северные крестоносцы. Россия в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII веков (3-е изд.). Санкт-Петербург: Евразия. стр. 68–138. ISBN 978-5-91852-183-0 .

{{cite book}}: Неизвестный параметр|agency=игнорируется ( помогите ) - ^ Селарт, Анти (2015). Ливония, Русь и Балтийские крестовые походы в XIII веке . Брилл. стр. 116–117. ISBN 9789004284753 .

- ^ Каргалов В. В. (2008). Русь и кочевники . Вече. п. 66. ИСБН 978-5-9533-2921-7 .

- ^ Vladimir Yanin (2013). Очерки истории средневекового Новгорода (in Russian). Изд-во «Русскій Міръ»; ИПЦ «Жизнь и мысль». pp. 117–130. ISBN 978-5-8455-0176-9 .

- ^ Каргалов В. В. (1984). Конец ордынского ига (in Russian). Наука. p. 45.

- ^ Кристиансен, Эрик (1997). «Оформление русско-шведской границы, 1295-1326». Северные крестовые походы . Пингвин Великобритания. ISBN 9780140266535 .

- ^ Игорь Лагунин. Изборск и Ганза. Мир Нибура. 1391

- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Рыбина Е. А. (2009). "Новгород и Ганза в XIV—XV вв.". Новгород и Ганза . Рукописные памятники Древней Руси.

- ^ Зварич В.В., ed. (1980). "Новгородская денга, новгородка". Нумизматический словарь . Львов: Высшая школа.

- ^ В. Л. Янин (2013). "Падение Новгорода". Очерки истории средневекового Новгорода (in Russian). Изд-во «Русскій Міръ»; ИПЦ «Жизнь и мысль». pp. 322, 323, 327. ISBN 978-5-8455-0176-9 .

- ^ Шапиро, Александр Львович. Аграрная история Северо-Запада России: Вторая половина XV-начало XVI в (in Russian). 1971: Наука. pp. 48–50, 173, 373.

{{cite book}}: CS1 maint: location (link) (cited via Турчин, Петр ; Нефедов, Сергей (2009). Светские циклы . Издательство Принстонского университета. стр. 243–244. ISBN 978-0-691-13696-7 . ) - ^ Василий Сторожев. Земщина // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) – СПб., 1890–1907

- ^ Земщина // Большая Российская энциклопедия : в 35 томах / Главный редактор Юрий Осипов – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004–2017

- ^ Горская, Наталья Александровна (1994). Историческая демография России эпохи феодализма: итоги и проблемы изучения (in Russian). Москва: Наука. pp. 94–97. ISBN 9785020097506 .

- ^ Турчин, Петр ; Нефедов, Сергей (2009). Светские циклы . Издательство Принстонского университета. стр. 244–245, 251–252. ISBN 978-0-691-13696-7 . )

- ^ Селин, Адриан Александрович (2009). Новгородское общество в эпоху Смуты (in Russian). Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ». p. 339. ISBN 9785867891688 .

- ^ «Скрытые факты из истории династии Романовых» . Архивировано из оригинала 22 июля 2011 г.

- ^ Варенцов, В. А.; Коваленко, Г. М. (1999). В составе Московского государства: очерки истории Великого Новгорода конца XV-начала XVIII в (in Russian). Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ. pp. 46–51. ISBN 9785867891008 .

- ^ Kovalenko, Guennadi (2010). Великий Новгород. Взгляд из Европы XV-XIX centuries (in Russian). Европейский Дом. pp. 48, 72, 73. ISBN 9785801502373 .

- ^ Василий Ключевский. «Курс русской истории»: Очерки в 9 томах. Том 1. Лекция 23 См. Василий Ключевский

- ^ Saksa Alexander Ivanovich, the Dissertation

Источники [ править ]

- Полное собрание русских летописей. Ономастика Новгорода в приметах / Владимир Буров. Древнее городище Варварина Гора. Поселение I–V и XI–XIV веков на юге Новгородской земли. Издательство: Наука, 2003 г. – 488 страниц.

- Виктор Бернадский. Новгород и Новгородская земля в XV веке. Издательство Академии наук Советского Союза, 1961 г. – 399 страниц.

- Валерий Васильев (2005). Архаическая топонимика Новгородской земли (старославянские деантропонимы) ((Серия «Монографии»; Выпуск 4) изд.). Великий Новгород: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. п. 468. ИСБН 5-98769-006-4 . Архивировано из оригинала 25 апреля 2009 г.

- Качановский, Иван ; Кохут, Зенон Э .; Несебио, Богдан Ю.; Юркевич, Мирослав (2013). Исторический словарь Украины . Ланхем, Мэриленд ; Торонто ; Плимут : Scarecrow Press. п. 992. ИСБН 9780810878471 . Проверено 24 января 2023 г.

- Алиса Гордиенко. Культ святых целителей в Новгороде в XI–XII веках // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2010. №1 (39). Страницы 16–25

- Игорь Фроянов. Древняя Русь IX–XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть. Москва: Российский издательский центр, 2012.

- Константин Неволин . О пятинах и погостах Новгорода XVI века с приложением карты. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук, 1853 г.

- Профессор Василий Ключевский. «Краткий справочник по истории России. Новгородская земля»

Внешние ссылки [ править ]

- Новгородская земля в XII – начале XIII вв. // Сайт Натальи Гавриловой

- Русские княжества в первой половине XIV века. Карта с Портала "Новый Геродот"