Основание Валахии

| История Румынии |

|---|

|

|

|

Основание Валахии ( румынский : descălecatul tsării Româneşti ), то есть создание первого независимого румынского княжества, было достигнуто в начале 14 века путем объединения более мелких политических единиц, существовавших между Карпатскими горами и Реки Дунай , Сирет и Мильцов . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

До объединения Валахии волны кочевых народов , последними из которых были половцы и монголы . по территории прокатывались [ 4 ] [ 5 ] эта территория стала пограничной зоной между Золотой Ордой (самая западная часть Монгольской империи ) и Венгерским королевством . После 1242 года [ 6 ] Румыны в Мунтении , к востоку от реки Олт , должны были платить дань монголам; а к западу от реки, в Олтении , их притесняли баны Северина , назначенные королями Венгрии . [ 7 ] В конце 13 века господство Золотой Орды в регионе уменьшилось, и в это время Венгерское королевство также переживало сильный политический кризис. [ 8 ] Эти события позволили зарождающимся государствам территории укрепить свою автономию. [ 8 ]

Одна румынская традиция гласит, что Валахия была основана, когда некий Раду Негру («Раду Черный») прибыл из региона Фэгэраш в 1290-х годах после того, как пересек Трансильванские Альпы , и «многие следовали за ним». [ 5 ] [ 9 ] Жан В. Седлар писал, что «более правдоподобным» является сообщение о том, что некоторые румынские лорды в долинах Олт и Аргеш выбрали лидером одного из своих людей, некоего Басараба . [ 5 ]

Именно воевода Басараб I (ок. 1310–1352) порвал с Венгерским королевством и отказался принять сюзеренитет короля. [ 1 ] Басараб I получил международную поддержку и признание автономии Валахии благодаря своей великой военной победе над королем Венгрии Карлом I (1301–1342) при Посаде 12 ноября 1330 года. [ 1 ] [ 10 ] Митрополия Валахии, непосредственно подчинявшаяся Константинопольскому Вселенскому Патриархату , была создана во время правления сына Басараба I, Николае Александру (1352–1364). [ 11 ] [ 12 ] Первые серебряные и бронзовые монеты были отчеканены в Валахии в 1365 году. [ 13 ]

Последние века раннего средневековья

[ редактировать ]Среди древнейших свидетельств о странах валахов ( ранних румын) на левом берегу Дуная имеется цитата из отрывка из армянской книги по географии. [ 14 ] Этот отрывок представляет собой вставку , вероятно, из первых веков второго тысячелетия, которая относится к «неизвестной стране под названием Балак », расположенной по соседству со « страной сарматов » и «Загурой» ( Болгарией ). [ 15 ] Еще одним упоминанием страны влахов в XI веке, по-видимому, является раздел древнетюркской хроники Огузнаме ( «Сказание Огуз-хана»), сохранившийся в тексте 17 века, в котором повествуются битвы половцев с несколькими народами, в том числе с Влахи (Улак) . [ 16 ] [ 17 ]

Половцы подошли , тюркское племя, к дельте Дуная вскоре после 1064–1065 годов, а с 1068 года вся территория между Аральским морем и нижним Дунаем находилась под их контролем. [ 18 ] Но эта огромная территория никогда не была политически объединена сильной центральной властью. [ 19 ] Различные группы половцев находились под властью независимых правителей или ханов, которые вмешивались в политическую жизнь прилегающих территорий, таких как княжества Руси и Византийская империя . [ 19 ] В нападении на Византийскую империю половцам также помогли влахи, жившие в Балканских горах (ныне в Болгарии), которые показали им горные тропы, где не было выставлено императорской гвардии. [ 20 ]

В 1185 году балканские валахи вместе с болгарами восстали против Византийской империи. [ 21 ] Они создали с помощью половцев и валахов, живших на левом берегу Дуная, новое государство — Второе Болгарское царство между Балканскими горами и Дунаем (к югу от будущей Валахии). [ 21 ] Новое государство в западных источниках называлось «Болгария и Влахия». [ 22 ] Например, в 1204 году папа возвел главу Болгарской церкви в сан « примаса » ( предстоятеля ) «всей Болгарии и Влахии ». [ 23 ] Влахия как экзоним северной Болгарии исчезла из источников только после середины 13 века. [ 24 ]

король В 1211 году венгерский Андрей II (1205–1235) поселил тевтонских рыцарей в районе Брашова , чтобы положить конец частым вторжениям половцев в Трансильванию . [ 25 ] [ 26 ] Рыцарям была предоставлена вся территория, которую они могли завоевать за Карпатами, в качестве феодального владения от короля Венгрии. [ 27 ] Согласно царской грамоте 1222 года, военная мощь рыцарей простиралась через Карпаты до самого Дуная. [ 28 ] То, что тевтонские рыцари одержали несколько побед «за снежными горами» (ultra montes nivium) , то есть южнее и восточнее Карпат, подтверждается и папскими грамотами. [ 28 ] Однако в 1225 году Тевтонские рыцари были изгнаны с территории короля Андрея II, который утверждал, что они проигнорировали его власть. [ 29 ]

Монголы вошли в Европу в 1223 году, когда разгромили объединенную русско-куманскую армию у реки Калка (ныне Украина ). [ 30 ] Некоторые группы половцев после победы над монголами захотели принять христианство. [ 31 ] [ 32 ] Еще в 1227 году один из половецких вождей Бориций подчинил себя и свой народ будущему королю Венгрии Беле IV , обратился в христианство и согласился платить ежегодный налог и десятину . [ 31 ] [ 33 ] Римско -католическая епархия Кумании , расположенная на северо-востоке Валахии и юго-западе Молдавии , была основана в 1228 году. [ 34 ] Значительное присутствие валахов в составе недавно созданного епископства задокументировано в переписке между венгерским наследным принцем и папой Григорием IX (1227–1241), поскольку папа жаловался на православных прелатов, действующих среди местных валахов. [ 35 ]

Куманская епархия де-юре входила в состав Венгерского королевства, а король Андрей II принял титул «короля Кумании» в 1233 году. [ 27 ] [ 36 ] Не может быть сомнения, что король также разместил гарнизоны в ключевых точках на южных склонах Карпат в северо-восточной Валахии. [ 36 ] [ 37 ] Но военные аванпосты в районе епископства впервые упоминаются в связи с монгольским нашествием в 1241 году . Роджером Торре-Маджоре [ 36 ]

Параллельно с возникновением Второй Болгарской империи Венгерское королевство также проводило активную экспансионистскую политику на Балканском полуострове . с конца XII века [ 38 ] С этой целью Олтению отдали под контроль венгерского губернатора, получившего титул бана . [ 31 ] [ 39 ] [ 40 ] Центром новой провинции (Банате Северин) был форт Северин (ныне Дробета-Турну Северин , Румыния ), на Дунае, в районе Железных ворот . [ 7 ] Его первый запрет, Лука, упоминается в 1233 году. [ 40 ]

В 1236 году большая монгольская армия была собрана под верховным предводительством хана Батыя и двинулась на запад, совершив одно из величайших вторжений в мировой истории. [ 41 ] [ 42 ] Наиболее разрушительные нападения монголов на западные территории Дешт-и Кипчака (« степь ») произошли в 1237–1238 гг. половецкая [ 41 ] [ 43 ] Развитие сражений в источниках не зафиксировано, но последующая миграция половцев в Венгрию, Болгарию и другие соседние территории достаточно красноречива. [ 44 ] Хотя некоторые группы половцев пережили монгольское вторжение, половецкая аристократия была убита. [ 45 ] Степи Восточной Европы были завоеваны армией хана Батыя и вошли в состав Золотой Орды. [ 44 ]

Но монголы не оставили в нижнем Подунавье гарнизонов и воинских отрядов и не взяли его под прямой политический контроль. [ 46 ] Хотя теоретически степной коридор между Днепром и нижним Дунаем входил в состав Золотой Орды, он был лишь «регионом гегемонии», а не прямого контроля. [ 46 ]

Самый ранний воеводат в средневековых документах

[ редактировать ]

После монгольского нашествия значительная часть (если не большая часть) половецкого населения покинула Валашскую равнину , но влахское (румынское) население осталось там под руководством своих местных вождей, называемых князьями и воеводами . [ 47 ] В 1247 году король Бела IV попытался привести в этот регион рыцарей-госпитальеров и пожаловал им ряд территорий в «земле Северина». [ 48 ] [ 49 ] Миссия рыцарей, однако, оказалась полным провалом (нет даже сведений о том, заняли ли они свои посты), но в царской грамоте о рыцарях от 2 июня 1247 г. перечислены четыре автономные территориально-административные единицы ( кенезате с ) в Олтении и западной Мунтении. [ 50 ]

Два из них, кенезаты Йоханнеса были и Фаркаша, переданы рыцарям-госпитальерам. [ 49 ] [ 50 ] Но кенезаты Литового . и Сенеслава были освобождены от пожалования, и в королевской грамоте прямо оговаривалось, что они должны были быть оставлены «влахам, как они владели им до сих пор» [ 49 ] С другой стороны, в королевской грамоте также описывается, что правление воеводы Литового распространилось на северную сторону Трансильванских Альп до региона Хунедоара , но король исключил эту территорию из-под власти Литового в 1247 году; Литового с этого времени кенезат ограничивался олтенской частью долины Жиу . [ 48 ] [ 51 ] Воевода Сенеслав владел территориями центральной и южной Мунтении на берегах рек Аргеш и Дымбовица . [ 48 ] [ 52 ]

После провала и исчезновения госпитальеров история региона на десятилетия окутана мраком. [ 50 ] Но тенденция к объединению румынских государств, похоже, началась с воеводы Литового. [ 2 ] Он (или его сын-тезка) воевал с венграми и погиб в бою где-то между 1270 и 1280 годами. [ 2 ] [ 48 ] В бою его брат Барбат попал в плен. [ 2 ] Барбат был вынужден не только заплатить выкуп, но и признать венгерское правление. [ 2 ]

«Спешивание», Раду Негру

[ редактировать ]Румынские хроники, написанные в 17 веке, повествуют, что герцег или герцог Фэгараша и Алмаша по имени Раду Негру («Раду Черный») или Негру Водэ («Черный воевода») был первым воеводой Валахии. [ 1 ] [ 9 ] [ 53 ] В этих текстах говорится, что Раду Негру вместе с некоторыми колонистами («румынами, католиками и саксами ») прибыл из региона Фэгэраш в Трансильвании. [ 54 ] Первым документальным свидетельством существования terra Blacorum («земля влахов») на территории, позже названной Фэгараш, является реестр собственности начала XIII века, в котором упоминается приказ венгерского короля Андрея II о передаче поместий, ранее находившихся в руках влахов, в собственность Влахов. Цистерцианское аббатство в Карце . [ 55 ] [ 56 ] Раду Негру и его последователи переправились через Карпаты в Мунтению и основали Валахию со столицами в Кымпулунге и Куртя-де-Арджеш . [ 9 ] [ 54 ] Летописи повествуют об этих событиях под 1290 или 1292 годом. [ 9 ]

Румынский термин «основание» ( descălecat , буквально «спешивающийся») относится к этому предполагаемому поселению в Валахии. [ 57 ] Но точное значение этого слова является спорным, поскольку до прибытия Раду Негру в Валахии жили румыны; таким образом, этот термин, вероятно, относится просто к объединению земель под одним правителем. [ 57 ] Более того, этот рассказ о «спешении» Раду Негру может быть просто легендой, впоследствии придуманной для сравнения с обстоятельствами основания , другого румынского княжества, Молдавии согласно самым ранним хроникам. [ 5 ] [ 58 ]

Происхождение Олтении в некоторых хрониках дано по-разному: согласно этим хроникам, Олтения была колонизирована румынами из Турну-Северина, которые основали две другие столицы, в Стрехайе и Крайове . [ 59 ] После прибытия Раду Негру и его дескалеката эти румыны присягнули ему на верность. [ 59 ]

Личность Раду Негру окружена легендами; никакие подробности о нем не могут быть подтверждены другими историческими источниками. [ 1 ] [ 60 ] Некоторые хроники отождествляют его с основателем различных церквей, таких как монастырь Куртя-де-Арджеш, но они ошибочно принимают его за более поздних воевод в Валахии, таких как Раду I (ок. 1377–ок. 1383) и Неагое Басараб (1512–1383). 1521). [ 53 ] [ 61 ]

Из-за отсутствия каких-либо фактических свидетельств того времени римский историк Николае Йорга усомнился в существовании такого воеводы , считая, что «Негру Водэ» — это просто прозвище, которое могло быть дано Басарабу I, настоящему основателю Валахии. [ 60 ] Другую точку зрения представляет Неагу Джувара , который отождествляет Негру Водэ с Токомериусом , отцом Басараба, объясняя свое прозвище его предполагаемым половецким происхождением: для румын у него был темный цвет кожи. [ 62 ] В интервью историк Иоанн-Аурел Поп заявил, что Джувара «не является специалистом в области средневековой истории», и его «куманская теория» сомнительна. [ 63 ]

закарпатского пограничного знака со столицей в Кымпулунге, вероятно, в последнем десятилетии XIII века. Легендарные традиции также могут быть связаны с установлением венгерской монархией [ 8 ] Надгробный камень, принадлежащий одному из лидеров этого формирования, графу Лоуренсу Кампулунгскому (происходит Лаврентий де Лонго Кампо) , датируемый 1300 годом, может служить надежным хронологическим ориентиром. [ 8 ] С другой стороны, Лаврентий , возможно, был бывшим лидером саксонской общины в Кымпулунге. [ 64 ]

История Валахии со времён спешивания там православных христиан

Но раньше прибыли румыны, отделившиеся от римлян и кочевавшие на север. С их предводителями Траяном и его зятем Сиверием. Переправившись через воды Дуная, они спешились у Турну-Северина, другие в Венгрии, по водам Олта, по водам Муреша и по водам Тисы , дойдя до Марамуреша . Те, кто спешился в Турну-Северине, рассредоточились вдоль подножья гор к водам Олта; другие пошли вниз по всему Дунаю. Заполнив таким образом все места, они достигли окраин Никополя . Тогда собрались бояре , которые были знатными родами. Чтобы иметь своих вождей (то есть великие запреты), в изгнание была назначена семья по имени Басараб. Первое место было решено разместить в Турну-Северине, второе место — дальше, в Стрехайе, а третье место — еще дальше, в Крайове; и это произошло так. Прошло много времени, и они управляли этим регионом. . [ 65 ]

В 6798 году в Венгрии жил воевода по имени Раду Черный, великий герцог Алмаша и Фэгэраша. Он отправился оттуда вместе со всем своим домом и со многими другими людьми, румынами, папистами, саксами и всякого рода людьми. Они спустились к водам Дымбовицы, начав таким образом путь к основанию новой страны. Сначала они основали город Кампулунг, где была построена большая, красивая и высокая церковь. После этого они поселились в Аргеше, где был основан еще один крупный город. Построив каменные замки, княжеские дома и большую и красивую церковь, там же была основана и княжеская резиденция. Некоторые из людей, спустившихся вместе с ним, пошли дальше по предгорьям до вод Сирета и к Брэиле . Другие пошли вниз, основывая города и деревни, и достигли всех мест до берегов Дуная и по всему Олту.

- Хроники Кантакузино [ 66 ]

В 6798 году жил воевода по имени Воевода Раду Черный, резиденция которого находилась в Фэгараше от отцов и предков румын, пришедших из Рима, во времена императора Траяна решил перенести свою резиденцию на другую сторону [ Карпат] – Хроника Раду Попеску (Cronica Balenilor) [ 67 ]

Басараб I Основатель

[ редактировать ]

Басараб был сыном Токомерия, статус которого не может быть указан. [ 8 ] В источниках нет прямых указаний на дату, когда Басараб вступил в должность воеводы . [ 68 ] Но Иоанн Кантакузенос в своей «Истории» повествует, что в 1323 году армии Басараба участвовали в борьбе между Болгарией и Византией и поддержали царя Болгарии Михаила Шишмана (1323–1330) против византийцев. [ 2 ] [ 69 ] В дипломе от 26 июля 1324 года король Венгрии Карл I называет Басараба «нашим воеводой Валахии» (woiuodam nostrum Transalpinum), что указывает на то, что в то время Басараб был вассалом короля Венгрии. [ 68 ]

Однако вскоре Басараб отказался признать сюзеренитет короля, поскольку ни растущая мощь Басараба, ни активная внешняя политика, которую он проводил на юге, не могли быть приемлемы в Венгрии. [ 1 ] [ 2 ] В новой грамоте, датированной 18 июня 1325 года, король Карл I упоминает его как «Басараб Валахии, неверный королевской Священной Короне » (Bazarab Transalpinum regie corone infidelem) . [ 69 ]

Надеясь наказать Басараба, король Карл I организовал против него военную кампанию в 1330 году. [ 1 ] Король двинулся на Северин и забрал его у Басараба. [ 70 ] Воевода марок попросил перемирия, предложив возместить 7000 серебряных на расходы на армию, и показал готовность продолжать платить дань королю и отправить сына в качестве заложника к королевскому двору. [ 1 ] [ 70 ] Но король отказался и двинулся со своим войском в Валахию, где, казалось, все было опустошено. [ 11 ]

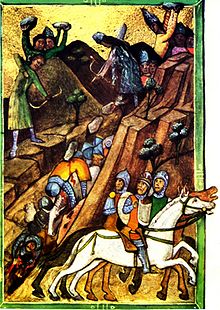

Не сумев подчинить Басараба, царь приказал отступать через горы. [ 11 ] Но в длинной и узкой долине венгерская армия была атакована румынами, занявшими позиции на высотах. [ 11 ] Сражение, получившее название « Битва при Посаде» , длилось четыре дня (9–12 ноября 1330 г.) и стало катастрофой для венгров, поражение которых было сокрушительным. [ 11 ] Король смог спастись, только обменяв свой королевский герб с одним из своих вассалов. [ 70 ]

Битва при Посаде стала поворотным моментом в венгерско-валахских отношениях: хотя на протяжении XIV века короли Венгрии еще не пытались регулировать воеводство Валахии, но добиться успеха им удавалось лишь временно. раз [ 70 ] Таким образом, победа Басараба безвозвратно открыла путь к независимости Валахского княжества. [ 70 ]

Последствия битвы при Посаде

[ редактировать ]Международный престиж Валахии значительно возрос после победы Басараба над королем Карлом I. [ 11 ] Всего через несколько месяцев после своей великой победы, в феврале 1331 года, Басараб способствовал утверждению своего зятя Ивана Александра (1331–1371) на престоле царей Болгарии в Тырново . [ 71 ]

Чтобы отметить свой выход из Венгерского королевства, сын Басараба Николае Александру также искал у Византии одобрения на создание православной кафедры на своих территориях. [ 72 ] В 1359 году Византия удовлетворила его просьбу о том, чтобы перемещенный митрополит Вичина Гиакинф, которого Николай Александр некоторое время принимал при своем дворе, стал «законным пастырем всей Унгровлахии для благословения и духовного руководства его самого, его детей и все его светлость». [ 72 ] В то же время Византия также согласилась на создание после смерти Гиакинфа митрополии для «всей Унгровлахии ». [ 72 ]

Новое государство в византийских источниках обозначалось как Унгровлахия ( Οὐγγροβλαχία ), что свидетельствует о том, что оно граничило с Венгерским королевством. [ 73 ] Это имя впервые встречается в греческом дипломе, выданном синодом Константинопольского Патриархата в 1370 году. [ 72 ] [ 73 ] В грамоте правитель Валахии Николае Александру назван «великим воеводой и хозяином всей Унгровлахии ». [ 72 ] [ 73 ]

В латинских документах использовался термин Валахия или Wallachia maior («Великая Валахия») для Мунтении (которая впервые появилась в 1373 году) и Валахия минор («Малая Валахия») для Олтении (впервые записано в 1377 году). [ 73 ] новая страна называлась terra transalpina («земля за горами») или partes transalpinae («части за горами») . В документах, выпущенных Королевской канцелярией Венгрии на протяжении всего XIV века, [ 74 ] [ 75 ] Терминология венгерской канцелярии использовалась и в латинских документах валашских воевод . [ 75 ]

Румынские правители выбрали византийскую модель правления, и Валахия с самого начала была абсолютной монархией . [ 76 ] Считалось, что абсолютная власть князей была предопределена Богом . [ 77 ] В их переписке и записях использовалось выражение « Божьей милостью » XIV века. [ 77 ] Валашские государи были полководцами и верховными судьями, они покровительствовали церкви и принимали решения, ставшие законами. [ 78 ] Теоретически воеводы считались собственниками всех земель страны, но фактически они были лишены обширных личных земельных владений. [ 78 ] [ 79 ]

Монархия также была династической: князья должны были избираться боярами из числа членов правящего рода — басарабов . [ 77 ] Бояре были представителями привилегированной земельной аристократии. [ 80 ] Однако происхождение румынского класса бояр проблематично: возможно, он произошел естественным путем от глав валахских деревень и общин, но также возможно, что князья создали его путем предоставления привилегий определенным привилегированным лицам. [ 81 ]

Множественное вассальное положение стало важным аспектом румынской дипломатии после того, как христианские балканские государства ( Болгария , Сербия ) одно за другим перешли к Османской империи в течение второй половины 14 века. [ 82 ] Например, Мирча Старший (1386–1418) принял сюзеренитет Польши в 1387 году и Венгрии в 1395 году, а Валахия платила дань Османской империи с 1417 года. [ 83 ] [ 84 ] Принимая венгерский сюзеренитет, князья Валахии обычно также получали район Фэгараш в Трансильвании от венгерских монархов, например, в 1366 году король Венгрии Людовик I (1342–1382) даровал этот регион принцу Валахии Владиславу I (1364–1377). ), с титулом герцога, а принц Мирча Старший получил его от короля Сигизмунда (1387–1437). [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ]

Во время правления Мирчи Старшего Добруджа также вошла в состав Валахии, прежде чем была присоединена к Османской империи. [ 84 ]

См. также

[ редактировать ]Сноски

[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Поп 1999, с. 45.

- ^ Jump up to: а б с д и ж г Джорджеску 1991, стр. 17.

- ^ Трептов, Попа 1996, с. 218.

- ^ Поп 1999, с. 30.

- ^ Jump up to: а б с д Банкноты 1994 года, стр. 24.

- ^ Ярмарка 2005, стр. 144, 148.

- ^ Jump up to: а б Ярмарка 2005, с. 148.

- ^ Jump up to: а б с д и Сэлэгян 2006, стр. 193.

- ^ Jump up to: а б с д Радван 2009, стр. 48.

- ^ Энгель 2001, с. 434.

- ^ Jump up to: а б с д и ж Поп 1999, с. 46.

- ^ Джорджеску 1991, стр. 33.

- ^ Джорджеску 1991, стр. 27.

- ^ Спиней 2009, стр. 50.

- ^ Spinei 2009, стр. 50–51.

- ^ Спиней 2009, стр. 81.

- ^ Короткое 2006, с. 306.

- ^ Spinei 2009, стр. 114, 116–117.

- ^ Jump up to: а б Ярмарка 2005, с. 7.

- ^ Ярмарка 2005, с. 21.

- ^ Jump up to: а б Поп 1999, с. 40.

- ^ Ярмарка 2005, стр. 29–30.

- ^ Димитров 2007, с. 52.

- ^ Ярмарка 2005, с. 31.

- ^ Энгель 2001, стр. 90, 431.

- ^ Спиней 2009, стр. 146.

- ^ Jump up to: а б Энгель 2001, с. 90.

- ^ Jump up to: а б Спинеи 2005, стр. 417.

- ^ Спиней 2005, стр. 418.

- ^ Коробейников 2005, с. 388.

- ^ Jump up to: а б с Энгель 2001, с. 95.

- ^ Спиней 2005, стр. 427.

- ^ Спинеи 2005, стр. 423.

- ^ Spinei 2005, стр. 426., 436.

- ^ Короткое 2006, с. 352.

- ^ Jump up to: а б с Спинеи 2005, стр. 432.

- ^ Ярмарка 2005, с. 138.

- ^ Ярмарка 2005, с. 136.

- ^ Спинеи 2005, стр. 421.

- ^ Jump up to: а б Ярмарка 2005, с. 146.

- ^ Jump up to: а б Коробейников 2005, с. 390.

- ^ Спиней 2009, стр. 166.

- ^ Спиней 2009, стр. 38.

- ^ Jump up to: а б Спинеи 2009, стр. 167.

- ^ Коробейников 2005, с. 406.

- ^ Jump up to: а б Короткий 2006, с. 413.

- ^ Ярмарка 2005, с. 144.

- ^ Jump up to: а б с д Поп 1999, с. 44.

- ^ Jump up to: а б с Короткое 2006, с. 407.

- ^ Jump up to: а б с Ярмарка 2005, с. 147.

- ^ Курта 2006, стр. 407–408.

- ^ Джорджеску 1991, стр. 16.

- ^ Jump up to: а б Брэтиану 1980, стр. 87.

- ^ Jump up to: а б Брэтиану 1980, стр. 93, 102.

- ^ Короткое 2006, с. 354.

- ^ Энгель 2001, с. 119.

- ^ Jump up to: а б Брэтиану 1980, стр. 93.

- ^ Трептов, Попа 1996, с. 135.

- ^ Jump up to: а б Брэтиану 1980, стр. 102–103.

- ^ Jump up to: а б Брэтиану 1980, стр. 90.

- ^ Трептов, Попа 1996, стр. XVIII–XVIII.

- ^ Февраль 2007 г.

- ^ Поп, Флорина (29 августа 2015 г.). «Иоан Аурел Поп о «Черном принце» Куртя-де-Арджеш: «Имя не гарантирует чью-либо этническую принадлежность» [Иоан Аурел Поп о «Черном принце» Куртя-де-Арджеш: «Имя не гарантирует чью-либо этническую принадлежность»]» . www.historia.ro (на румынском языке) . Проверено 29 августа 2015 г.

- ^ Радван 2009, стр. 50.

- ^ Гречесу, К.; Симионеску, Д. «(PDF) История румынской страны 1290 1690 Letopisetul Cantacuzinesc» . dokumen.tips (на румынском языке). Издательство «Академия РСР». п. 4 . Проверено 25 ноября 2023 г.

- ^ Стоик Лудеску (?). «История Валахии со времён спешивания там православных христиан» . Letopiseěul Cantacuzinesc . www.bmb-on-line.ro. Архивировано из оригинала 27 июля 2011 г. Проверено 25 апреля 2010 г.

- ^ Попеску 1975, стр. 13.

- ^ Jump up to: а б Ярмарка 2005, с. 149.

- ^ Jump up to: а б Ярмарка 2005, с. 150.

- ^ Jump up to: а б с д и Ярмарка 2005, с. 154.

- ^ Сэлэгян 2006, стр. 195.

- ^ Jump up to: а б с д и Анголд 2006, с. 26.

- ^ Jump up to: а б с д Ярмарка 2005, с. 142.

- ^ Радван 2009, стр. 47.

- ^ Jump up to: а б Ярмарка 2005, с. 143.

- ^ Джорджеску 1991, стр. 33–34.

- ^ Jump up to: а б с Георгеску 1991, стр. 34.

- ^ Jump up to: а б Поп 1999, с. 51.

- ^ Примечания 1994, стр. 260.

- ^ Трептов, Попа 1996, с. 46.

- ^ Примечания 1994 г., стр. 59.

- ^ Джорджеску 1991, стр. 47.

- ^ Джорджеску 1991, стр. 48.

- ^ Jump up to: а б с Трептов, Попа 1996, с. 89.

- ^ Трептов, Попа 1996, стр. xvii.

- ^ Энгель 2001, стр. 165, 232, 442.

Ссылки

[ редактировать ]- Анголд, Майкл (2006). Восточное христианство (Кембриджская история христианства, том 5) . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-81113-2 .

- Брэтиану, Георгий И. (1980). Историческая традиция основания румынских государств (Историческая традиция основания румынских государств). Издательство Эминеску.

- Курта, Флорин (2006). Юго-Восточная Европа в средние века, 500–1250 гг . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-89452-4 .

- Димитров, Иван Желев (2007). Болгарское христианство . В: Парри, Кен (2007); Блэквеллский спутник восточного христианства ; Блэквелл Паблишинг; ISBN 978-0-631-23423-4 .

- Джувара, Неагу (2007). Токомериус – Черная водка. Воевода половецкого происхождения на истоках Валахии (Токомериус - Негру Водэ: воевода половецкого происхождения на истоках Валахии). Гуманитас.

- Энгель, Пал (2001). Царство святого Стефана: история средневековой Венгрии, 895–1526 гг . Издательство ИБ Таурис. ISBN 1-86064-061-3 .

- Георгеску, Влад (1991). Румыны: История . Издательство Университета штата Огайо. ISBN 0-8142-0511-9 .

- Гюзелев, Василий (1981). Латинские источники болгарской истории, IV. В здании Болгарской академии литературы Сердики (Латинские источники по истории Болгарии, IV, Болгарская академия наук, София).

- Коробейников, Дмитрий (2005). Разбитое зеркало: мир кипчаков в тринадцатом веке . В: Курта, Флорин (2005); Восточно-Центральная и Восточная Европа в раннем средневековье ; Издательство Мичиганского университета. ISBN 978-0-472-11498-6 .

- Поп, Иоан Аурел (1999). Румыны и Румыния: Краткая история . Издательство Колумбийского университета. ISBN 0-88033-440-1 .

- Попеску, Петру Деметре. Басараб I , Военное издание, Бухарест, 1975.

- Примов, Боян (1965). Создание Второго Болгарского государства и участие валахов . В: Болгарско-румынские связи и отношения на протяжении веков . Исследования, т. I (XII-XIX вв.) [=Примов, Боян (1965). Создание Второго Болгарского царства и участие валахов. В: Болгаро-румынские отношения и отношения на протяжении веков, т. 1, с. I (13-19 вв.)]

- Рэдван, Лаурентиу (2009). Соображения относительно процесса урбанизации в Валахии (13–15 вв.) . В: Средневековые и ранние современные исследования для Центральной и Восточной Европы I. (2009), № 1-4 ; Университетское издательство "Александру Иоан Куза".

- Сэлэгян, Тюдор (2006): Румынское общество в раннем средневековье (9–14 века) . В: Поп, Иоан-Аурел; Болован, Иоан (2005); История Румынии: Сборник ; Румынский институт культуры (Центр трансильванских исследований). ISBN 978-973-7784-12-4 .

- Седлар, Джин В. (1994). Восточно-Центральная Европа в средние века, 1000–1500 гг . Вашингтонский университет Press. ISBN 0-295-97290-4 .

- Спинеи, Виктор (2005). Куманское епископство: Бытие и эволюция . В: Курта, Флорин (2005); Восточно-Центральная и Восточная Европа в раннем средневековье ; Издательство Мичиганского университета. ISBN 978-0-472-11498-6 .

- Спинеи, Виктор (2009). Румыны и тюркские кочевники севера дельты Дуная с десятого по середину тринадцатого века . Конинклийке Брилл Н.В. ISBN 978-90-04-17536-5 .

- Трептов, Курт В.; Попа, Марсель (1996). Исторический словарь Румынии . Пугало Пресс, Inc. ISBN 0-8108-3179-1 .

- Васари, Иштван (2005). Половцы и татары: Восточная армия на доосманских Балканах, 1185–1365 гг . Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-83756-1 .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]- Кастелян, Жорж (1989). История румын . Восточноевропейские монографии. ISBN 0-88033-154-2

- Дюрандин, Кэтрин (1995). Historie des Roumains (История румын). Библиотека Артема Файарда. ISBN 978-2-213-59425-5 .

- Клеппер, Николае (2005). Румыния: Иллюстрированная история . Гиппокрен Букс, Инк. ISBN 0-7818-0935-5 .

- Коледаров, Петр (1989). Политическая география средневекового Болгарского государства, часть вторая (1186–1396) [=Коледаров, Петр. Политическая география средневекового Болгарского государства. Часть II: 1186–1396. бакалавр

- Петров, Петр (1985). Восстановление Болгарского государства, 1185–1197 [=Петров, Петр. Восстановление Болгарского государства: 1185–1197].

- Трептов, Курт В.; Болован, Иоан (1996). История Румынии . Восточноевропейские монографии. ISBN 0-88033-345-6 .

Внешние ссылки

[ редактировать ]- Ламбру, Стелиу (2007). «Половцы в истории Румынии (10.09.2007)»

- Самуэльсон, Джеймс (1882). «От основания княжеств, между серединой тринадцатого и четырнадцатого веков до воцарения Михаила Храброго, 1593 год нашей эры».