Позднеримская армия

| Позднеримская армия | |

|---|---|

| |

| Активный | 284–480 гг. н. э. (Запад) и до 640 ок. (Восток) |

| Расформирован | Армия Западной Римской империи распалась в 425–470 годах нашей эры, в то время как армия Восточной Римской империи просуществовала до мусульманских завоеваний , после чего была создана система тем . |

| Страна | Римская империя |

| Ветвь | Армия |

| Размер | Диапазон: ок. 400 000–600 000 |

| Старшинство и тип подразделения | Школы , Палатины , Графства , Лимитаны , Федераты |

| Помолвки | Сатала (298), Страсбург (357), Ктесифон (363), Адрианополь (378) и Каталонские равнины (Шалон) (451) |

В современной науке «поздний» период римской армии начинается с воцарения императора Диоклетиана в 284 году нашей эры и заканчивается в 480 году смертью Юлия Непота , примерно совпадающей с Доминатом . В период 395–476 годов армия Римской империи постепенно западной половины распалась, в то время как ее аналог на Востоке , известный как Восточно-римская армия (или ранняя византийская армия ), оставался в основном нетронутым по размеру и структуре до правления Юстиниана I (527–565 гг. н.э.). [1]

Имперская римская армия Принципата (30 г. до н. э. — 284 г. н. э . ) претерпела значительную трансформацию в результате хаотичного III века . В отличие от армии принципата, армия IV века сильно зависела от воинской повинности и ее солдатам платили гораздо меньше, чем во II веке. Варвары из-за пределов империи, вероятно, поставляли гораздо большую долю новобранцев в позднюю армию, чем в армию I и II веков, но мало свидетельств того, что это отрицательно повлияло на боевые качества армии.

Научные оценки численности армии IV века сильно расходятся: от ок. От 400 000 до более миллиона эффективных бойцов (т.е. от примерно такого же размера, как армия 2-го века, до в 2 или 3 раза большего). [2] Это связано с фрагментарными свидетельствами, в отличие от гораздо лучше документированной армии II века.

При Тетрархии военные командования были впервые отделены от административных губернаторств, в отличие от принципата, где губернаторы провинций также были главнокомандующими всех вооруженных сил, дислоцированных в своих провинциях.

Основным изменением в структуре армии 2-го века стало создание больших эскортных армий ( comitatus praesentales ), обычно состоящих из 20 000–30 000 высокопоставленных палатини . Обычно они базировались недалеко от имперских столиц: ( Константинополя на востоке, Милана на западе), вдали от границ империи. Основная функция этих армий заключалась в сдерживании узурпаторов , и они обычно проводили кампании под личным командованием своих императоров. Легионы были разделены на более мелкие части , сопоставимые по размеру со вспомогательными полками принципата. Пехота Принципата переняла более защитное снаряжение кавалерии .

Роль кавалерии в поздней армии, похоже, не сильно возросла по сравнению с армией Принципата. Факты свидетельствуют о том, что кавалерия составляла примерно такую же долю в общей численности армии, как и во II веке, и что ее тактическая роль и престиж оставались такими же. Однако кавалерия позднеримской армии была наделена большим количеством специализированных подразделений, таких как сверхтяжелая ударная кавалерия ( катафрактии и клибанарии ) и конные лучники . [3] В конце IV века кавалерия приобрела репутацию некомпетентности и трусости за свою роль в трех крупных сражениях. Напротив, пехота сохранила свою традиционную репутацию превосходной армии.

В III и IV веках многие существующие пограничные форты были модернизированы, чтобы сделать их более защищенными, а также были построены новые форты с более мощной защитой. Интерпретация этой тенденции вызвала продолжающиеся споры о том, приняла ли армия стратегию глубокоэшелонированной обороны или продолжила ту же позицию «передовой обороны», что и в раннем Принципате. Многие элементы оборонительной позиции поздней армии были аналогичны тем, которые были связаны с передовой обороной, например, передовое расположение фортов, частые трансграничные операции и внешние буферные зоны союзных варварских племен. Какой бы ни была стратегия защиты, она, очевидно, была менее успешной в предотвращении вторжений варваров, чем в I и II веках. Возможно, это произошло из-за более сильного давления варваров или из-за практики держать большие армии лучших войск во внутренних районах, лишая пограничные войска достаточной поддержки.

Источники

[ редактировать ]Большая часть наших свидетельств о развертывании армейских частей 4-го века содержится в одном документе, Notitia Dignitatum , составленном ок. 395–420, руководство по всем позднеримским государственным должностям, военным и гражданским. Главный недостаток Notitia заключается в том, что в ней отсутствуют какие-либо данные о личном составе, что делает невозможным оценку численности армии. Также он был составлен в самом конце IV века; поэтому трудно восстановить положение ранее. Однако Notitia остается центральным источником информации о структуре поздней армии из-за отсутствия других доказательств. [4] Notitia и многочисленных ошибок , также страдает от значительных пробелов накопленных за столетия копирования.

Основными литературными источниками для армии IV века являются Res Gestae (История) Аммиана Марцеллина , чьи сохранившиеся книги охватывают период с 353 по 378 год. Марцеллин, сам бывший солдат, рассматривается учеными как надежный и ценный источник, но ему в значительной степени не удается исправить недостатки Notitia в отношении численности армии и подразделений или существующих подразделений, поскольку он редко дает конкретную информацию ни о том, ни о другом. Третьим основным источником информации о поздней армии является свод императорских указов, опубликованных в Восточной Римской империи в V и VI веках: Кодекс Феодосия (438 г.) и Corpus Juris Civilis (528–39). Эти сборники римских законов IV века содержат многочисленные императорские указы, касающиеся всех аспектов регулирования и управления поздней армией.

De re militari — это трактат о римском военном деле, написанный Вегецием , писателем конца 4-го или начала 5-го века, и содержит значительную информацию о поздней армии, хотя основное внимание в нем уделяется армии Республики и Принципата. Однако Вегетиус (у которого совершенно не было военного опыта) часто ненадежен. Например, он заявил, что армия отказалась от доспехов и шлемов в конце IV века (предлагая абсурдное объяснение, что это снаряжение было слишком тяжелым), что противоречит скульптурным и художественным свидетельствам. [5] В общем, небезопасно принимать заявление Вегеция, если оно не подтверждено другими доказательствами.

Исследователям поздней армии приходится сталкиваться с резким сокращением эпиграфических записей в III и IV веках по сравнению с I и II веками. Дипломы больше не выдавались уходящим в отставку помощникам после 203 г. (скорее всего, потому, что почти все к тому времени уже были римскими гражданами). Кроме того, произошло огромное сокращение количества надгробий , алтарей и других посвящений римских военнослужащих. Официальные клейма воинских частей на строительных материалах (например, на черепице) встречаются гораздо реже, но эту тенденцию, вероятно, не следует рассматривать как свидетельство упадка административной сложности армии. Свидетельства папируса из Египта показывают, что военные части продолжали вести подробные письменные записи в IV веке (большая часть которых утеряна из-за органического разложения). Скорее всего, сокращение количества надписей связано с изменением моды, отчасти под влиянием увеличения числа рекрутов-варваров и возникновения христианства. [6] Недостаток надписей оставляет серьезные пробелы в нашем понимании поздней армии и делает многие выводы предварительными.

Основополагающее современное исследование поздней армии содержится в книге «Поздняя Римская империя, 284–602» (LRE), написанной «первосвященником» позднеримских исследований А. М. Джонсом . Благодаря обилию деталей и документальных ссылок эта публикация 1964 года остается важным инструментом для всех ученых того периода. Однако его основной слабостью является его возраст, поскольку за десятилетия, прошедшие с момента его публикации, был проведен значительный объем археологических работ и других соответствующих научных исследований.

Эволюция армии IV века

[ редактировать ]Предыстория: армия принципата.

[ редактировать ]Регулярная армия принципата была создана основателем-императором Августом (правил в 30 г. до н. э. – 14 г. н. э.) и просуществовала до конца III века. Регулярная армия состояла из двух отдельных корпусов, каждый из которых состоял в основном из профессиональных добровольцев.

Элитные легионы представляли собой крупные пехотные формирования численностью от 25 до 33 человек, численностью ок. По 5500 человек каждый (вся пехота, за исключением небольшой кавалерии численностью 120 человек), куда допускались только римские граждане . [7] Ауксилия состояла примерно из 400 гораздо меньших единиц ок. По 500 человек каждый (меньшинство насчитывало до 1000 человек), которые были разделены примерно на 100 кавалерийских крыльев , 100 пехотных когорт и 200 смешанных кавалерийско-пехотных подразделений или когорт equitatae . [8] Некоторые вспомогательные полки получили обозначение sagittariorum , что означало, что они специализировались на стрельбе из лука. содержала Таким образом , ауксилия почти всю кавалерию и лучников римской армии, а также (начиная с конца I века) примерно такое же количество пехотинцев, что и легионы. [9] Ауксилии варбары в основном набирались из перегринов : провинциальных подданных империи, не имевших римского гражданства, но в ауксилии также допускались римские граждане и, возможно, , римский термин для обозначения народов, живущих за пределами границ империи. [10] В то время почти все легионы и вспомогательные войска базировались в приграничных провинциях. [11] Единственной существенной военной силой, находившейся в непосредственном распоряжении императора, была элитная преторианская гвардия ок. 10 000 человек, базировавшаяся в Риме. [12]

Старшие офицеры армии до III века в основном принадлежали к итальянской аристократии. Он был разделен на два ордена: сенаторский орден ( ordo senatorius ), состоящий из ок. 600 действующих членов римского сената , их сыновья и внуки, а также более многочисленные (несколько тысяч человек) всадники или «рыцари».

Потомственные сенаторы и всадники совмещали военную службу с гражданскими должностями, карьерный путь, известный как cursus Honorum , обычно начинается с периода младших административных должностей в Риме, за которым следуют 5–10 лет военной службы и последний период старших должностей в любом из них. провинции или Рим. [13] Эта крошечная, сплоченная правящая олигархия численностью менее 10 000 человек монополизировала политическую, военную и экономическую власть в империи ок. 80 миллионов жителей и достигли замечательной степени политической стабильности. За первые 200 лет своего существования (30 г. до н. э. — 180 г. н. э.) империя пережила лишь один крупный эпизод междоусобиц ( Гражданская война 68–9 ). В остальном попытки узурпации со стороны губернаторов провинций были немногочисленны и быстро пресекались.

Что касается военных, то члены сенаторского ордена ( senatorii ) занимали исключительно следующие должности:

- (a) legatus Augusti pro praetore (губернатор приграничной провинции, который был главнокомандующим развернутыми там вооруженными силами, а также возглавлял гражданскую администрацию)

- (б) командир легиона

- (c) tribune militum laticlavius (заместитель командующего легионом). [14]

Акции обеспечили :

- (а) губернаторы ( прокураторы ) Египта и нескольких мелких провинций

- (b) два префекта преторио (командиры преторианской гвардии)

- легиона (c) командир лагеря (третий командир) и оставшиеся пять военных трибунов (старшие штабные офицеры)

- (г) префекты (командиры) вспомогательных полков. [15]

К концу I века сформировалась отдельная конная группа неитальянского и военного характера. Это было результатом установившегося обычая, согласно которому император повышал примуспилуса (главного центуриона) каждого легиона до всаднического звания по завершении года его пребывания в должности. В результате каждый год к аристократии присоединялись около 30 кадровых солдат, в основном неитальянцев, вышедших из рядов. [16] Гораздо менее богатые, чем их итальянские коллеги, многие из таких всадников принадлежали семьям, которые на протяжении поколений обеспечивали кадровых солдат. Выдающимися среди них были романизированные иллирийцы , потомки иллирийскоязычных племен, населявших римские провинции Паннония (Западная Венгрия/Хорватия/Словения), Далмация (Хорватия/Босния) и Верхняя Мезия (Сербия), вместе с соседними фракийцами из Нижняя Мезия (Северная Болгария) и Македония Провинции . Со времен Домициана ( годы правления 81–96), когда более половины римской армии было развернуто в районах Дуная, иллирийские и фракийские провинции стали важнейшим местом вербовки ауксилий, а затем и легионов. [17]

События 3-го века

[ редактировать ]

Основополагающим событием для армии в начале III века стал Constitutio Antoniniana (Указ Антонина) 212 года, изданный императором Каракаллой ( годы правления 211–217). Это предоставило римское гражданство всем свободным жителям империи, положив конец второсортному статусу перегринов . [19] Это привело к стиранию различий между гражданскими легионами и вспомогательными полками. В I и II веках легионы были символом (и гарантами) господства итальянской «господин-нации» над подвластными ей народами. В III веке они больше не имели социального превосходства над своими вспомогательными коллегами (хотя они, возможно, сохранили свой элитный статус в военном отношении), и специальная броня и снаряжение легионов ( например, lorica сегментата ) были постепенно прекращены. [20]

Традиционное чередование старших гражданских и военных должностей вышло из употребления во 2-м и 3-м веках, поскольку итальянская потомственная аристократия постепенно заменялась в высших эшелонах армии примипиларами ( бывшими главными центурионами). [21] В III веке только 10% вспомогательных префектов, происхождение которых известно, были итальянскими наездниками по сравнению с большинством в предыдущие два столетия. [22] В то же время всадники все чаще заменяли сенаторский порядок в высших командованиях. Септимий Север ( годы правления 193–211) поставил всадников -примипилеров во главе трех новых легионов, которые он собрал, а Галлиен ( годы правления 260–268) сделал то же самое для всех остальных легионов, дав им титул praefectus pro legato («исполняющий обязанности префекта»). как легат»). [23] [24] Возвышение примипилеров, возможно , обеспечило армию более профессиональным руководством, но оно увеличило военные восстания амбициозных генералов. Третий век стал свидетелем многочисленных государственных переворотов и гражданских войн. Лишь немногие императоры III века правили долго или умерли естественной смертью. [21]

Императоры отреагировали на возросшую нестабильность постоянным наращиванием сил, находящихся в их непосредственном распоряжении. Они стали известны как comitatus («эскорт», от которого происходит английское слово «комитет»). К 10 000 человек преторианской гвардии Септимий Север добавил II Парфийский легион . Базировавшийся в Альбано-Лациале недалеко от Рима, это был первый легион, дислоцированный в Италии со времен Августа. Он удвоил численность императорской эскортной кавалерии, equites uniquees Augusti , до 2000 человек, набрав избранные отряды из алэ на границах. [25] Таким образом, его комитатус насчитывал около 17 000 человек, что эквивалентно 31 пехотной когорте и 11 алаэ кавалерии. [26] Тенденция к тому, чтобы император собирал вокруг себя все большие силы, достигла своего пика в IV веке при Константине I Великом ( годы правления 306–337), чья комитатус могла достигать 100 000 человек, что, возможно, составляло четверть общей эффективной численности армии. [27]

Во время правления Галлиена был назначен старший офицер с титулом герцога (форма множественного числа: duces , происхождение средневекового дворянского звания герцога ), который командовал всей кавалерией comitatus . В состав этих сил входили equites promoti (кавалерийские контингенты, выделенные из легионов), а также иллирийская легкая кавалерия ( equites Dalmatarum ) и союзная варварская конница ( equites foederati ). [24] При Константине I главе кавалерии comitatus был присвоен титул magister equitum («мастер конницы»), который в республиканские времена носил заместитель римского диктатора . [28] Но ни одно из названий не подразумевает существования независимой «кавалерийской армии», как предполагали некоторые более устаревшие ученые. Кавалерия обоих офицеров была неотъемлемой частью смешанной пехоты и кавалерийского комитатуса , при этом пехота оставалась преобладающим элементом. [26]

В III веке произошло постепенное сокращение размера легионов и даже некоторых вспомогательных подразделений. Легионы были разбиты на более мелкие подразделения, о чем свидетельствует сокращение и, в конечном итоге, отказ от их традиционных крупных баз, что зарегистрировано, например, в Великобритании. [29] Кроме того, начиная со II века, отделение некоторых отрядов от их родительских отрядов в некоторых случаях становилось постоянным, создавая новые типы отрядов, например, vexillatio equitum Illyricorum, базировавшийся в Дакии в начале II века. [30] и рыцари получили повышение [24] и numerus Hnaufridi в Британии. [31] Это привело к распространению типов единиц в IV веке, как правило, меньшего размера, чем у Принципата. Например, во II веке vexillatio (от vexillum = «штандарт») называлось любое подразделение легиона или вспомогательного полка, кавалерийское или пехотное. В IV веке оно обозначало элитный кавалерийский полк. [32]

К III веку относятся первые упоминания о небольшом количестве регулярных частей, носящих названия варварских племен (в отличие от племенных названий перегринов ). Это были федераты (союзные войска, находящиеся под военным обязательством перед Римом), преобразованные в регулярные части, и эта тенденция усилилась в IV веке. [33] Ала I Сарматарум , базирующийся в Британии, вероятно, состоял из некоторых из 5500 захваченных в плен сарматских всадников, отправленных в гарнизон Адриановой стены императором Марком Аврелием в ок. 175. [34] Нет никаких свидетельств того, что иррегулярные варварские отряды становились частью регулярной армии принципата до III века. [35]

Кризис третьего века

[ редактировать ]

В середине III века империя погрузилась в военный и экономический кризис , который едва не привел к ее распаду. Оно состояло из серии военных катастроф 251–271 гг., когда Галлия, Альпийские регионы и Италия, Балканы и Восток были захвачены аламаннами, сарматами, готами и персами. [36] В то же время римская армия боролась с последствиями разрушительной пандемии , которая теперь считается оспой , чумы Киприана , которая началась в 251 году и все еще свирепствовала в 270 году, когда она унесла жизнь императора Клавдия II Готского. ( р. 268–270). [37] Свидетельства более ранней пандемии Антонина в конце II века, вероятно, также оспы, указывают на уровень смертности в 15–30% по империи в целом. [38] Зосим описывает киприанскую вспышку как еще худшую. [39] Армии и, как следствие, приграничные провинции, где они базировались (и в основном набирались), вероятно, понесли бы потери в верхней части диапазона из-за тесной концентрации людей и частых перемещений по империи. [40]

Кризис III века положил начало цепной реакции социально-экономических последствий, которая оказалась решающей для развития поздней армии. Сочетание варварского опустошения и сокращения налоговой базы из-за чумы привело к банкротству имперского правительства, которое прибегло к выпуску все более обесцененных монет, например, антониниан , серебряная монета, используемая для оплаты войск в этот период, потеряла 95% своего содержания серебра между его запуск в 215 году и упадок в 260-х годах. Таким образом, с тем же количеством драгоценного металла можно было бы распределить в двадцать раз больше денег. [41] Это привело к безудержной инфляции цен: например, цена на пшеницу при Диоклетиане была в 67 раз выше типичной цены при Принципате. [42] Денежная экономика рухнула, и армия была вынуждена полагаться на невыплачиваемые продовольственные сборы для получения припасов. [43] Продовольственные сборы были подняты без учета справедливости, что привело к разорению приграничных провинций, где в основном базировались военные. [44] Заработная плата солдат обесценилась, что привело к тому, что новобранцы в армию оказались на прожиточном минимуме . [45] Это, в свою очередь, обескуражило добровольцев и вынудило правительство полагаться на воинскую повинность. [46] и массовый набор варваров в регулярную армию из-за нехватки, вызванной чумой. К середине IV века мужчины варварского происхождения, вероятно, составляли около четверти всех новобранцев (и более трети в элитных полках), что, вероятно, гораздо выше, чем в I и II веках. [47]

Дунайская военная хунта

[ редактировать ]

К III веку романизированные иллирийцы и фракийцы , в основном примипилеры и их потомки, стали доминировать в высших офицерских эшелонах армии. [48] Наконец, дунайское офицерство захватило контроль над самим государством. В 268 г. император Галлиен (годы правления 260–68) был свергнут в результате государственного переворота, организованного кликой дунайских старших офицеров, включая его преемников Клавдия II Готика и Аврелиана (270–75). [49] Они и их преемники Проб (276–82), Диоклетиан (годы правления 284–305) и его коллеги по Тетрархии образовали своего рода самовоспроизводящуюся военную хунту из дунайских офицеров, родившихся в одних и тех же провинциях (несколько в одном городе, Сирмиум , крупная легионерская база в Верхней Мезии) и/или служили в тех же полках. [17]

Хунта отменила военные катастрофы 251–71 гг., одержав ряд побед, в первую очередь поражение при Найссе огромной готской армии Клавдием II , которое было настолько сокрушительным, что готы снова серьезно угрожали империи лишь столетие спустя, когда Адрианополь (378 г.). [50]

Иллирийские императоры или дунайские императоры были особенно обеспокоены депопуляцией приграничных провинций из-за чумы и вторжений варваров во время кризиса. Проблема была особенно острой в их собственных дунайских провинциях, где большая часть пахотных земель выпала из обработки из-за нехватки рабочей силы. [51] Таким образом, депопуляция представляла собой серьезную угрозу набору и снабжению армии. В ответ Дунайская хунта проводила агрессивную политику переселения побеждённых варварских соплеменников на имперскую территорию в массовых масштабах. В 272 году Аврелиан переселил большое количество карпов в Паннонию. [52] (Кроме того, к 275 году он эвакуировал провинцию Дакия , переселив все население провинции в Мезию, что во многом было мотивировано той же проблемой). [53] его преемник Проб Записано, что перевез в Мезию 100 000 бастарнов в 279/80 году, а позже и эквивалентное количество гепидов , готов и сарматов. [54] Диоклетиан продолжил эту политику, переселив в 297 году огромное количество бастарнов, сарматов и карпов (все последнее племя, по словам Виктора ). [52] [55] Хотя точные условия, на которых эти люди были расселены в империи, неизвестны (и, возможно, различались), общей чертой было предоставление земли в обмен на обязанность военной службы, намного более тяжелую, чем обычная квота призыва. С точки зрения римского правительства, эта политика имела тройную выгоду: ослабление враждебного племени, заселение опустошенных чумой приграничных провинций (и возвращение их заброшенных полей в обработку) и обеспечение первоклассных рекрутов для армии. . Но оно также могло быть популярным среди пленных варваров, которые часто были в восторге от перспективы предоставления земли в пределах империи. В IV веке такие общины были известны как лаэти . [33]

Дунайские императоры правили империей более века, до 379 года. Действительно, до 363 года власть принадлежала потомкам одного из первоначальных членов хунты. Отец Константина I, Констанций Хлор , был цезарем (заместителем императора) в Тетрархии Диоклетиана. [56] Внук Константина Юлиан правил до 363 года. Эти императоры восстановили прежнюю силу и эффективность армии, но заботились исключительно о нуждах и интересах армии. Они также были отделены от богатых римских сенаторских семей, которые доминировали в Сенате и владели большей частью земель империи. Это, в свою очередь, породило чувство отчуждения от армии среди римской аристократии, которая в конце IV века начала сопротивляться непомерным требованиям военных в рекрутах и снабжении. [57]

Диоклетиан

[ редактировать ]

Диоклетиан провел широкомасштабные административные, экономические и военные реформы, которые были направлены на обеспечение армии достаточной рабочей силой, припасами и военной инфраструктурой. [58] По словам одного историка, «Диоклетиан... превратил всю империю в регламентированную тыловую базу» (для снабжения армии). [58]

Структура военного управления

[ редактировать ]Административные реформы Диоклетиана преследовали двойную цель: обеспечить политическую стабильность и создать бюрократическую инфраструктуру, необходимую для набора рекрутов и снабжения, необходимых армии. Наверху Диоклетиан учредил Тетрархию . Это разделило империю на две половины, Восточную и Западную, каждой из которых правил Август (император). Каждый Август , в свою очередь, назначал заместителя, называемого Цезарем , который действовал как его правящий партнер (каждому Цезарю была назначена четверть империи), так и назначенный преемник. Таким образом, эта команда из четырех человек будет обладать гибкостью, позволяющей решать многочисленные и одновременные задачи, а также обеспечивать законную преемственность. [59] Последний не смог достичь своей главной цели — предотвратить катастрофические гражданские войны, вызванные многочисленными узурпациями III века. Действительно, ситуация могла быть еще хуже, если предоставить каждому претенденту существенный комитатус для обеспечения соблюдения его требований. Сам Диоклетиан жил (в отставке), чтобы увидеть, как его преемники сражаются друг с другом за власть. Но разделение империи на восточную и западную половины, учитывающее как географические, так и культурные реалии, оказалось прочным: оно в основном сохранилось в IV веке и стало постоянным после 395 года.

Диоклетиан реформировал провинциальную администрацию, установив трехуровневую провинциальную иерархию вместо прежней одноуровневой структуры. Число первоначальных 42 провинций принципата увеличилось почти в три раза до ок. 120. [ нужна ссылка ] Они были сгруппированы в 12 дивизий, называемых епархиями , каждая под управлением викария , которые, в свою очередь, были сгруппированы в 4 преторианские префектуры , чтобы соответствовать областям командования, закрепленным за четырьмя тетрархами, каждому из которых помогал начальник штаба, называемый преторианскими префектурами. (не путать с командирами преторианской гвардии, носившими такое же звание). Целью этой фрагментации провинциальной администрации, вероятно, было уменьшить вероятность военного восстания губернаторов (путем сокращения сил, которые каждый из них контролировал). [60]

Также с этой целью и для обеспечения более профессионального военного руководства Диоклетиан отделил военное командование от гражданского командования на самом низком, провинциальном уровне. Губернаторы приграничных провинций были лишены командования расквартированными там войсками в пользу чисто военных офицеров, называемых дуче лимитис («пограничники»). около 20 дуцей . При Диоклетиане могло быть создано [51] Большинству герцогов было дано командование войсками в одной провинции, но некоторые контролировали более чем одну провинцию, например, герцог Паннонии I и Норичи . [61] Однако на высших эшелонах военное и административное командование оставалось объединенным в викарии и префекти преторио . [60] Кроме того, Диоклетиан завершил исключение сенаторского класса, в котором все еще доминировала итальянская аристократия, от всех высших военных командований и от всех высших административных постов, кроме Италии. [62]

Рабочая сила

[ редактировать ]Чтобы гарантировать, что армия получит достаточное количество рекрутов, Диоклетиан, похоже, впервые со времен Римской республики ввел систематический ежегодный призыв римских граждан . Кроме того, он, вероятно, был ответственен за указ, впервые зафиксированный в 313 году, обязывающий вступать в армию сыновей служилых солдат и ветеранов. [46]

При Диоклетиане численность легионов, а возможно и других частей, увеличилась более чем вдвое. [63] Но маловероятно, что общий размер армии увеличился почти настолько же, поскольку численность отрядов, по-видимому, сократилась, а в некоторых случаях резко, например, новые легионы, созданные Диоклетианом, по-видимому, насчитывали всего 1000 человек по сравнению с созданием ок. 5500 в Принципате, т. е. новые легионы могли увеличить общую численность легионеров всего на ок. 15%. [64] [65] Несмотря на это, ученые в целом согласны с тем, что Диоклетиан существенно увеличил численность армии, по крайней мере, на 33%. [66]

Запасы

[ редактировать ]Главной задачей Диоклетиана было поставить снабжение армии продовольствием на рациональную и устойчивую основу. С этой целью император положил конец произвольному взиманию продовольственных поборов ( индиктий ) с армии, бремя которых ложилось главным образом на пограничные провинции и разоряло их экономически. Он ввел систему регулярных ежегодных индиктов («налоговых сборов»), при этом требуемый налог был установлен заранее на 5 лет и зависел от количества обрабатываемых земель в каждой провинции, подкрепленный тщательной общеимперской переписью земли, крестьян и скота. . [67] Чтобы решить проблему депопуляции сельских районов в некоторых районах (и, как следствие, потери производства продуктов питания), он постановил, что крестьяне, которые всегда имели право покидать свою землю во время принципата, никогда не должны покидать местность, в которой они были зарегистрированы перепись (юридический термин - «ориго»). Эта мера юридически привязала фермеров-арендаторов ( колони ) и их потомков к поместьям их помещиков. [68]

Военная инфраструктура

[ редактировать ]Параллельно с восстановлением численности армии усилия и ресурсы Диоклетиана были сосредоточены на масштабной модернизации оборонительной инфраструктуры вдоль всех границ империи, включая новые форты и стратегические военные дороги. [69]

Константин

[ редактировать ]

После победы над Максенцием в 312 году Константин распустил преторианскую гвардию, положив конец 300-летнему существованию последней. [70] Хотя непосредственной причиной была поддержка Гвардией его соперника Максенция, силы, базирующиеся в Риме, также устарели, поскольку императоры теперь редко проживали там. Роль императорского эскорта гвардейской кавалерии, equites Singles Augusti , теперь выполняли схолы . Эти элитные кавалерийские полки существовали ко времени Константина и, возможно, были основаны Диоклетианом. [71]

Константин расширил свой комитатус до крупной и постоянной силы. Это было достигнуто за счет добавления частей, выведенных из приграничных провинций, и создания новых частей: большего количества кавалерийских vexillationes и пехотных частей нового типа, называемых auxilia . Расширенный comitatus теперь был передан под командование двух новых офицеров: magister peditum для командования пехотой и magister equitum для кавалерии. Войска Comitatus теперь формально обозначались как comitatenses, чтобы отличать их от пограничных войск ( limitanei ). [60] Размер Константиновского комитата неизвестен. Но, по словам Зосима, Константин мобилизовал 98 000 солдат для войны против Максенция. [27] Вполне вероятно, что большая часть из них была сохранена для его comitatus . [28] Это составляло около четверти всей регулярной армии, если принять, что армия Константина насчитывала около 400 000 человек. [72] Обоснование такого большого комитата обсуждается среди ученых. Традиционная точка зрения рассматривает комитатус как стратегический резерв, который можно было бы использовать против крупных вторжений варваров, которым удалось проникнуть вглубь империи, или как ядро крупных экспедиционных сил, пересылаемых через границы. Но в более поздних исследованиях его основная функция рассматривалась как страхование от потенциальных узурпаторов. [26] (См. Стратегию позднеримской армии ниже).

Константин I завершил отделение военного командования от административной структуры. Викарии потеряли свои полевые командования и стали и префекты преторио чисто административными чиновниками. Однако они сохранили центральную роль в военном деле, поскольку по-прежнему отвечали за набор военных, оплату труда и, прежде всего, снабжение. [73] Неясно, подчинялись ли на границе теперь непосредственно императору или одному из двух магистров комитатуса дуче .

Кроме того, Константин, похоже, реорганизовал пограничные войска вдоль Дуная, заменив алаи и когорты старого образца новыми частями куней (кавалерии) и ауксилий (пехоты) соответственно. [60] Неясно, чем части нового образца отличались от частей старого образца, но дислоцированные на границе (в отличие от тех, что находились в комитатусе ), возможно, были меньше, возможно, вдвое меньше. [74] На других участках, кроме Дуная, сохранились вспомогательные полки старого образца. [75]

Историк V века Зосим резко критиковал создание большого комитата , обвиняя Константина в срыве работы его предшественника Диоклетиана по укреплению пограничной обороны: «По предусмотрительности Диоклетиана границы Римской империи были повсюду усеяны городами и фортами и башни... и вся армия располагалась вдоль них, так что прорваться варварам было невозможно... Но Константин разрушил эту оборонительную систему, отведя большую часть войск от границ и разместив их в городах, которые не требуют защиты». [76] Критика Зосима, вероятно, чрезмерна как потому, что комитат уже существовал во времена Диоклетиана, так и потому, что Константин создал несколько новых полков для своего расширенного комитата , а также включил в него существующие подразделения. [77] Тем не менее, большая часть его комитата была составлена из существующих пограничных частей. [64] Это сокращение большого количества лучших частей неизбежно увеличивало риск успешных крупномасштабных варварских прорывов пограничной обороны. [78]

Позже 4 век

[ редактировать ]После смерти Константина в 337 году три его сына Константин II , Констант и Констанций II , разделили империю между собой, управляя Западом (Галлией, Британией и Испанией), Центром (Италией, Африкой и Балканами) и Востоком соответственно. Каждый из них также получил долю комитатуса своего отца . К 353 году, когда выжил только Констанций, похоже, что три комитата стали постоянно базироваться в этих регионах, по одному в Галлии, Иллирике и на Востоке. К 360-м годам пограничные дуцы отчитывались перед командующим своим региональным комитетом . [70] Однако, помимо регионального комитата , Констанций сохранил сопровождавшую его повсюду силу, которая с тех пор называлась comitatus praesentalis (императорская эскортная армия). [79] Три региональные армии становились все более многочисленными, пока ко времени Нотиции ( ок. 400 г.) их не было 6 на Западе и 3 на Востоке. [60] Они соответствовали приграничным епархиям на Западе: Британии, Трес Галлии, Иллирику (Запад), Африке и Испании; а на Востоке: Иллирик (Восток), Фракии и Ориенс соответственно. Таким образом, командующий региональным комитатом стал военным аналогом главы епархиальной администрации, викария , контролирующего все вооруженные силы епархии, включая дуцей . [1] [80] Таким образом, на данный момент параллельную военную/гражданскую административную структуру можно резюмировать следующим образом:

| Уровень | Военный командир | Гражданский администратор |

|---|---|---|

| Провинция | Лидер границы | Корректор |

| епархия | Военный магистр (Восток)/ Военный граф (Запад) | викарий |

| Преторианец префектура | Август/Цезарь | Главнокомандующий |

Эволюция региональных комитатусов была частичным изменением политики Константина и, по сути, подтверждением критики Зосима о том, что лимитаны остались без недостаточной поддержки. [81]

Несмотря на распространение региональных комитатов , имперские эскортные армии продолжали существовать, и в период Notitia ( ок. 400 г.) три comitatus praesentales , каждый по 20–30 000 человек, все еще содержали в общей сложности ок. 75 000 человек. [82] Если принять, что армия в то время насчитывала около 350 000 человек, то в армиях сопровождения все еще насчитывалось 20–25% общего состава. Полки, оставшиеся в составе конвойных армий, не позднее 365 г. обозначались палатини (букв. «дворцовый», от palatium ), более высокой степени comitatenses . [79] Полки теперь были разделены на четыре класса, которые обозначали качество, престиж и оплату. В порядке убывания это были ученые , палатини , комитатенсы и лимитанеи . [83]

Размер армии

[ редактировать ]Благодаря довольно подробным доказательствам среди современных ученых существует широкий консенсус относительно размера римской армии в I и II веках нашей эры. Однако этот консенсус в отношении размера армии в 4 веке нарушается. Отсутствие данных о численности подразделений привело к весьма разным оценкам численности Поздней армии: от ок. От 400 000 (почти так же, как во 2 веке) до более одного миллиона. Тем не менее, основная стипендия разделена на «небольшое количество» ок. 400 000 и более высокое количество ок. 600 000. [ нужна ссылка ]

Большая поздняя армия

[ редактировать ]Традиционное мнение ученых состоит в том, что армия IV века была намного больше, чем армия II века, примерно в два раза больше. Писатель конца VI века Агафий приводит общую численность армии в 645 000 человек «в старые времена», что, предположительно, означает пик ее расцвета при Константине I. [84] Эта цифра, вероятно, включает в себя флоты, всего ок. 600 000 только для армии. Цифры Зосимы по армиям соперничающих императоров (включая императора Константина) в 312 году в сумме составляют примерно 581 000 солдат. Джонс А.Х.М. в книге «Поздняя Римская империя » (1964), в которой содержится фундаментальное исследование позднеримской армии, подсчитал аналогичную общую численность в 600 000 человек (исключая флот), применив свои собственные оценки численности отрядов к отрядам, перечисленным в Notitia Dignitatum . [85]

Однако цифра Джонса в 600 000 основана на предположениях о предельной численности подразделений, которая может быть слишком высокой. Джонс рассчитал численность подразделений в Египте при Диоклетиане, используя папирусные свидетельства о заработной плате подразделений. Но строгая переоценка этих данных, проведенная Р. Дунканом-Джонсом, пришла к выводу, что Джонс переоценил размеры единиц в 2–6 раз. [86] Например, Джонс оценил легионы на границах в ок. 3000 человек и другие подразделения в гр. 500. [87] Но поправки Дункана-Джонса выявили, что приграничные легионы насчитывали около 500 человек, аля - всего 160 человек, а отряд всадников - 80 человек. были гораздо ниже, чем раньше. [88]

Совсем недавно Тредголд (1995) поддержал позицию «Большой поздней армии» в подробном исследовании силы византийской армии (1995). Тредголд утверждает, что цифра Джона Лидуса в 389 704 солдата отражает численность армии в 285 человек. [89] тогда как цифры Зосима, насчитывающие 581 000 солдат, составляют армию в 312 году. [90] По оценкам Тредголда, размер армии был примерно постоянным в период 235–285 гг., за которым последовал быстрый рост более чем на 50% в период 285–305 гг., И снова оставался примерно постоянным в 305–395 гг. [91]

Но анализ Тредголда можно подвергнуть критике по ряду причин:

- Вывод о том, что численность армии оставалась постоянной между 235 и 285 людьми, кажется неправдоподобным, поскольку в этот период произошел кризис третьего века, во время которого возможности пополнения армии были серьезно уменьшены из-за воздействия Киприановой чумы , многочисленных гражданских войн и разрушительных вторжений варваров.

- Предположение о том, что цифра Иоанна Лидского в 390 000 человек для армии Диоклетиана относится к началу правления этого императора, сомнительна, поскольку для летописца было бы более естественным сообщить о пиковой численности армии при этом императоре.

- Утверждение Тредголда о том, что Диоклетиан увеличил численность армии более чем на 50%, Хизер считает неправдоподобным, отмечая, что даже 33% потребовали бы титанических усилий. [92]

- Оценки Тредголда основаны на данных об армии Константина, предоставленных Зосимой, которого ученые критиковали как ненадежного летописца. [93] [94] как в целом, так и в отношении цифр в частности: например, он сообщает, что 60 000 аламаннов были убиты в битве при Страсбурге в 357 году, абсурдное завышение цифр в 6 000, о которых сообщает современный и надежный Аммиан Марцеллин . [95]

Меньшая поздняя армия

[ редактировать ]Традиционный взгляд на гораздо более крупную армию 4-го века в последнее время потерял популярность у некоторых историков, поскольку существующие доказательства были переоценены и обнаружены новые доказательства. Ревизионистская точка зрения состоит в том, что армия IV века на пике своего развития была примерно того же размера, что и армия II века, и значительно меньше в конце IV века.

- Цифры Агафия и Зосима, если они вообще имеют какую-либо достоверность, могут отражать официальную, а не реальную численность армии Константина. В действительности, мало что свидетельствует о том, что поздние подразделения часто были сильно недоукомплектованы, возможно, лишь около двух третей от официальной численности. [96] Таким образом, 600 000 Агафия на бумаге могли составлять не более ок. Реально 400 000. Последняя цифра хорошо согласуется с другой глобальной цифрой из древних источников, написанной писателем VI века Иоанном Лидом , о 389 704 (исключая флот) армии Диоклетиана. Ученые вызывают большее доверие к фигуре Лида, чем к фигуре Агафия, из-за ее точности (подразумевается, что она была найдена в официальном документе) и того факта, что она отнесена к определенному периоду времени. [97]

- Свидетельства раскопок на всех имперских границах позволяют предположить, что поздние форты были спроектированы для размещения гораздо меньших гарнизонов, чем их предшественники из принципата. Если такие места можно отождествить с фортами, перечисленными в Notitia , это означает, что резидентные подразделения также были меньше. Примеры включают Легио II Геркулия , созданный Диоклетианом, который занимал форт, составлявший всего одну седьмую размера типичной легионерской базы Принципата, что подразумевает численность ок. 750 человек. В Абусине на Дунае Когор III Бриттонум размещался в форте, размер которого составлял всего лишь 10% от размера его старого форта Траяна, что позволяет предположить, что в нем насчитывалось всего около 50 человек. К доказательствам следует относиться с осторожностью, поскольку идентификация археологических памятников с топонимами в Notitia часто является предварительной, и опять же, рассматриваемые подразделения могут быть отрядами ( Notitia часто показывает одну и ту же единицу в двух или трех разных местах одновременно). Тем не менее, масса археологических свидетельств говорит в пользу небольших размеров приграничных отрядов. [98] Археологические данные свидетельствуют о том, что армия в Британии ок. 400 составляет всего одну треть от размера из 200 (17 500 эффективных против 55 000). [74]

В то же время более поздние работы показали, что регулярная армия 2-го века была значительно больше, чем ок. Традиционно предполагается 300 000. Это связано с тем, что ауксилии 2-го века были не просто равны по численности легионам, как в начале 1-го века, но примерно на 50% больше. [8] Армия принципата, вероятно, достигла пика в почти 450 000 человек (без учета флотов и федератов ) в конце 2-го века. [99] Более того, имеются данные о том, что фактическая численность отрядов 2-го века обычно была намного ближе к официальной (около 85%), чем численность отрядов 4-го века. [100]

Оценки численности армии в имперский период можно резюмировать следующим образом:

| Армейский корпус | Тиберий 24 | Адриан в. 130 | С. Северус 211 | Диоклетиан начало правила 284 | Диоклетиан Конец правила 305 | Константин I закончить правило 337 | Информация (Восток около 395 г.; Запад около 420 г.) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ЛЕГИОНЫ | 125,000 [101] | 155,000 [102] | 182,000 [103] | ||||

| ПОМОЩЬ | 125,000 [104] | 218,000 [8] | 250,000 [105] | ||||

| ПРЕТОРИАНСКАЯ Гвардия | ~~5,000 [106] | ~~8,000 [107] | ~15,000 [107] | ||||

| Всего римская армия | 255,000 [108] | 381,000 [109] | 447,000 [110] | Низкое количество: 260 000? [111] Тредголд: 389 704 [112] | Низкое количество: 389 704 [113] Тредголд: 581 000 [114] | Элтон: 410 000 [72] Тредголд: 581 000 [114] | Низкое количество: 350 000? [115] Тредголд: 514 500 [116] |

ПРИМЕЧАНИЕ. Только регулярные сухопутные войска: исключаются иррегулярные подразделения варварских федератов и военнослужащие римского флота (40–50 000 во время Принципата).

Структура армии

[ редактировать ]Армия более позднего IV века состояла из трех типов групп армий: (а) Имперские эскортные армии ( comitatus praesentales ). Обычно они базировались недалеко от имперских столиц (Милан на западе, Константинополь на востоке), но обычно сопровождали императоров в кампаниях. (б) Епархиальные полевые армии ( comitatus ). Они базировались в стратегических регионах, на границах или вблизи них. (c) Пограничные армии ( exercitus limitanei ). [117]

Оба типа (а) и (б) часто определяются как «мобильные полевые армии». Это связано с тем, что, в отличие от подразделений лимитаней , их действия не ограничивались одной провинцией. Но их стратегическая роль была совершенно иной. Основная роль армий сопровождения, вероятно, заключалась в обеспечении окончательной страховки императора от узурпаторов: само существование такой мощной силы сдерживало бы многих потенциальных соперников, а если этого не происходило, одной армии сопровождения часто было достаточно, чтобы победить их. [26] Их второстепенная роль заключалась в сопровождении императора в крупных кампаниях, таких как внешняя война, или в отражении крупного вторжения варваров. [118] епархиальный комитатус имел задачу поддержки пограничных войск своей епархии в крупных операциях. Напротив, [119]

Структура высшего командования

[ редактировать ]Восток

[ редактировать ]

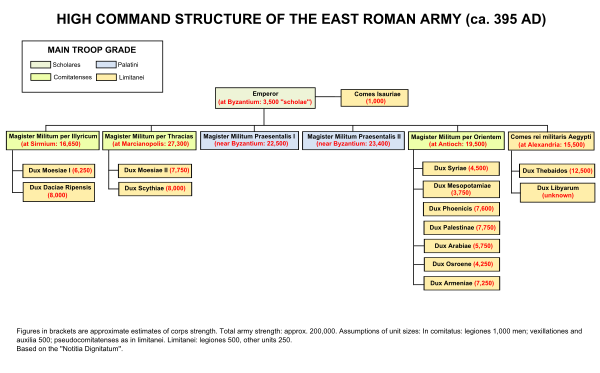

Восточная часть Notitia датируется ок. , после смерти Феодосия I. 395 г. В это время, согласно Notitia , на Востоке существовало 2 императорские конвойные армии ( comitatus praesentales ), каждой из которых командовал magister militum praesentalis — высшее воинское звание, подчинявшееся непосредственно императору. В них содержались единицы преимущественно палатини . Кроме того, существовало 3 епархиальных комитата в епархиях Восточного Иллирика, Фракии и Ориенса, состоящие в основном из комитатенсов войск уровня . Каждым командовал magister militum , который также подчинялся непосредственно императору. [122]

13 восточных пограничных лидеров отчитывались перед военным магистром своей епархии: (Восток) Иллирик (2 лидера ), Фракия (2), Понтика (1), Ориенс (6) и Египет (2). [80] [122] [123] [124]

Восточная структура, представленная в Notitia, оставалась практически нетронутой до правления Юстиниана I (525-65). [1]

Запад

[ редактировать ]Западная часть была завершена значительно позже, чем ее восточный аналог, ок. 425 г., после того как Запад был захвачен германскими народами. [125] Однако похоже, что западная часть несколько раз пересматривалась в период ок. 400-25: например, расположение Британии должно быть датировано ранее 410 г., поскольку считается, что именно тогда римские войска окончательно покинули Британию. [121] Это отражает смятение времени. Диспозиция армий и командований постоянно менялась с учетом потребностей момента. Масштаб хаоса в этот период иллюстрирует анализ Хизер подразделений армии Запада. Из 181 комитатусного полка, насчитывающего 425, до 395 существовало только 84; и многие полки в комитатусе были просто модернизированными подразделениями лимитаней , что подразумевало уничтожение или расформирование около 76 полков комитатуса в период 395–425 гг. [126] К 460 году западная армия в значительной степени распалась.

Как следствие, западная часть Нотиции неточно представляет структуру западной армии в том виде, в котором она существовала в 395 году (для которой, вероятно, лучшим ориентиром является восточная структура).

Западная структура существенно отличается от восточной. На Западе, после 395 года, император больше не находился под непосредственным командованием своих епархиальных руководителей comitatus доиндустриальной эпохи , которые вместо этого подчинялись военному генералиссимусу (позднеримский эквивалент японского сёгуна ). Эта аномальная структура возникла благодаря господству полувандалского военного диктатора Стилихона (395–408), который был назначен Феодосием I опекуном своего маленького сына Гонория , сменившего его на Западе. После смерти Стилихона в 408 году череда слабых императоров гарантировала, что это положение сохранится под руководством преемников Стилихона (особенно Аэция и Рицимера ) до распада Западной империи в 476 году. [127] Генералиссимус был широко известен как magister utriusque militiae (аббревиатура: MVM, буквально «мастер обеих служб», то есть как кавалерии, так и пехоты). Этот офицер непосредственно командовал единственной, но большой западной имперской эскортной армией, базирующейся недалеко от Милана.

В подчинении МВМ находились все епархиальные комитаты на Западе: Галлия, Британия, Иллирик (Запад), Африка, Тингитания и Испания. В отличие от своих восточных коллег, которые все имели звание magister militum , все командиры западных региональных комитетов имели более низкое звание rei militaris («военный граф»), за исключением magister equitum per Gallias . Вероятно, это произошло потому, что все, кроме Gaul comitatus, были меньше, чем 20–30 000 человек, которыми обычно командовал magister militum .

Согласно Notitia , все из 12 западных дуц, кроме двух, также подчинялись непосредственно МВМ, а не своим епархиальным приходам . [121] [128] Однако это не соответствует ситуации на Востоке и, вероятно, не отражает ситуацию в 395 году.

Школы

[ редактировать ]И на Востоке, и на Западе схолы , личный кавалерийский эскорт императоров, находились за пределами обычной военной цепочки командования. Согласно Notitia , трибуны (командиры) школ подчинялись magister officiorum , старшему гражданскому чиновнику. [129] Однако, вероятно, это было сделано только в административных целях. Во время кампании трибуны школ, вероятно, подчинялись непосредственно самому императору. [71]

Базы

[ редактировать ]Войска полевых и пограничных армий имели различную схему размещения. Войска полевых армий зачастую расквартировывались среди гражданского населения, а войска пограничных армий имели постоянные базы.

Большинство пограничных подразделений базировались в фортах, как и их предшественники, легионы и вспомогательные подразделения принципата; во многих случаях они базировались в одних и тех же фортах. [130] Некоторые из более крупных подразделений лимитаней ( legiones и vexillationes ) базировались в городах, вероятно, в постоянных казармах. [131] Поскольку отряды лимитаней действовали в одном районе, имели свои собственные лагеря и часто набирались из одного и того же района, они, как правило, поддерживали лучшие отношения с местными жителями, чем комитатенсы и палатини, которых часто переводили в другие районы и часто расквартировывали. в гражданских домах. [132] [133]

Подразделения полевых армий, в том числе палатини , комитатенсы , а иногда и псевдокомитатенсы , базировались в городах, когда они не участвовали в кампании, и могли базироваться во временных лагерях во время кампании. Но, похоже, они обычно не занимали специально построенные помещения, такие как городские лимитаны . Судя по юридическим данным, их обычно принудительно размещали в частных домах ( госпиталитас ). [134] Это связано с тем, что они часто зимовали в разных губерниях. Comitatus praesentales сопровождали своих императоров в походах, в то время как даже региональные комитеты меняли свои зимние квартиры в соответствии с оперативными потребностями. Однако в V веке императоры редко участвовали в кампаниях лично, поэтому пресенталес стали более статичными на своих зимних базах. [135] Западный комитатус прэсенталис обычно базировался в Медиолане ( Милан ) и его окрестностях, а два восточных комитата - в окрестностях Константинополя. [135]

полки

[ редактировать ]Изменения в структуре отрядов в IV веке заключались в уменьшении размеров отрядов и увеличении их количества, создании новых типов отрядов и установлении иерархии отрядов, более сложной, чем старая иерархия легионов и вспомогательных войск. [136]

Размеры устройства

[ редактировать ]

Данные о численности поздних армейских частей очень разрозненны и двусмысленны. [137] В таблице ниже приведены некоторые недавние оценки численности подразделений по типам и классам подразделений:

| Кавалерия тип устройства | Округа (включая небный) | Ограничения | ХХХХХ | Пехота тип устройства | Округа (включая небный) | Ограничения |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Земля | 120–500 | Помощь | 400–1,200 | |||

| Клин | 200–300 | когоры | 160–500 | |||

| Эквиты | 80–300 | Легион | 800–1,200 | 500–1,000 | ||

| школа* | 500 | Солдаты | 200–300 | |||

| флаг** | 400–600 | Число | 200–300 |

* Ученые не были технически comitatenses.

** Юниты Vexillatio могут называться «Equites», например Equites Stablesiani.

Остается большая неопределенность, особенно в отношении размера полков лимитаней , о чем свидетельствует широкий диапазон оценок численности. Также возможно, хотя и маловероятно, что численность отрядов изменилась в течение IV века. Например, оказывается, что Валентиниан I разделил около 150 комитатов со своим братом и соправителем Валентом. Образовавшиеся подразделения могли иметь лишь половину численности родительских подразделений (если только не была проведена крупная кампания по набору персонала, чтобы довести их все до первоначальной численности). [137]

схолы Считается, что насчитывали ок. 500 на основе справки VI века. [65]

В comitatus существует согласие, что vexillationes были c. 500 и легионы ок. 1000 сильных. Наибольшая неопределенность касается численности вспомогательных палатинских пехотных полков, первоначально сформированных Константином. Данные противоречивы, предполагая, что эти единицы могли быть либо c. 500 или ок. 1000 человек или где-то посередине. [139] [140] Если бы более высокая цифра была верной, то было бы мало что отличало бы auxilia от legiones , что является самым сильным аргументом в пользу c. 500.

По поводу размера единиц лимитаней мнения разделились. Джонс и Элтон на основе скудных и двусмысленных литературных свидетельств предполагают, что пограничные легионы насчитывали ок. 1000 человек, а в остальных частях было около 500 человек каждая. [87] [141] Другие опираются на папирус и более поздние археологические данные, чтобы утверждать, что отряды лимитаней , вероятно, насчитывали в среднем около половины численности Джонса / Элтона, то есть 500 для легионеров и около 250 для других отрядов. [74] [142]

Типы юнитов

[ редактировать ]Школы

[ редактировать ]Несмотря на то, что они существовали с начала 4-го века, единственный доступный полный список схол находится в Notitia , который показывает положение в конце 4-го века / начале 5-го века. В то время существовало 12 схол , из которых 5 были закреплены за Западным императором и 7 — за Восточным. Общая численность этих полков императорской эскортной кавалерии составляла ок. 6000 человек по сравнению с 2000 всадников-огагустов в конце 2-го века. [12] Подавляющее большинство (10) схол были «обычной» кавалерией, вооруженной аналогично алаэ Принципата и носившей титулы scutarii («люди со щитами»), Armaturae («доспехи» или «сбруя») или неевреи («туземцы»). Эти термины, судя по всему, стали чисто почетными, хотя изначально они, возможно, обозначали специальное снаряжение или этнический состав ( неевреями были варварские соплеменники, допущенные в империю на условиях военной службы). Лишь две схолы , обе на Востоке, представляли собой специализированные подразделения: схола клибанариев , или тяжелобронированной кавалерии) и ( катафрактов отряд конных лучников ( сагиттариев ). [143] [144] 40 избранных солдат из схол , называемых кандидатами из-за их белой формы, действовали как личные телохранители императора. [71]

Палатины и графства

[ редактировать ]В полевых армиях кавалерийские части назывались vexillationes palatini и vex. комитатенсы ; пехотные подразделения, такие как палатинские легионы , вспомогательные палатины , легионы. comitatenses и псевдокомитатенсы . [96] [145] Ауксилии оценивались только как палатини , что подчеркивало их элитный статус, в то время как легионы оценивались либо как палатини , либо как комитатенсы . [121]

Большинство римских кавалерийских полков в комитате (61%) остались традиционного полубронированного типа, схожего по оснащению и тактической роли с алэ Принципата и пригодного для рукопашного боя. Эти полки носят различные титулы: комиты , всадники скутарии , всадники конюшни или всадники промоти . Опять же, эти названия, вероятно, чисто традиционные и не указывают на различные типы или функции юнитов. [20] 24% полков представляли собой небронированную легкую кавалерию, обозначаемую всадниками Далматами , всадниками Маури или всадниками-стрелками (конными лучниками), подходящими для преследования и преследования. Легкая кавалерия Маури служила Риму в качестве вспомогательных войск со времен Второй Пунической войны 500 лет назад. С другой стороны, всадники Далматы , похоже, были полками, впервые сформированными в III веке. 15% кавалерийских полков comitatus представляли собой тяжелобронированные катафрактарии или клибанарии , пригодные для ударной атаки (все такие эскадрильи, кроме одного, перечислены comitatus как полки Notitia ). [146]

Пехотные части в основном сражались в тесном строю, как и их предшественники из Принципата. Пехотное снаряжение во многом было похоже на снаряжение вспомогательных войск II века, с некоторыми модификациями (см. «Оборудование » ниже). [20]

Ограничения

[ редактировать ]В лимитане присутствовало большинство типов юнитов. Пехотные подразделения включают милиты , нумеры и ауксилии, а также легионы и когорты старого образца . Кавалерийские подразделения включают всадников , куней старого образца и алаэ . [141]

Факты свидетельствуют о том, что единицы comitatenses считались более качественными, чем limitanei . Но не следует преувеличивать разницу. Высказывались предположения, что лимитаны представляли собой по совместительству ополчение местных фермеров, плохо боеспособное. [147] Эта точка зрения отвергается многими современными учеными. [141] [148] [149] Есть свидетельства того, что лимитаны были штатными профессионалами. [150] Им было поручено бороться с непрекращающимися мелкомасштабными набегами варваров, которые были постоянной проблемой безопасности империи. [151] Поэтому вполне вероятно, что их боеготовность и опыт были высокими. Это было продемонстрировано при осаде Амиды (359 г.), где осажденные пограничные легионы сопротивлялись персам с большим умением и упорством. [152] Элтон предполагает, что отсутствие упоминаний в источниках о вторжениях варваров численностью менее 400 человек означает, что с ними обычно справлялись пограничные войска без необходимости помощи со стороны комитатуса . [153] Limitanei Полки часто присоединялись к комитату для конкретных кампаний и иногда сохранялись комитатом на длительный срок под названием псевдокомитатенсес , что подразумевало адекватную боеспособность. [150]

Специалисты

[ редактировать ]

| Внешний образ | |

|---|---|

Позднеримская армия содержала значительное количество тяжелобронированной кавалерии, называемой катафрактариями (от греческого kataphraktos , что означает «покрытый повсюду»). Они были покрыты от шеи до ног комбинацией чешуйчатых и/или ламеллярных доспехов для туловища и многослойной защиты конечностей (см. Manica ), а их лошади также часто были в доспехах. Катафракты несли длинное и тяжелое копье, называемое контусом , c. Длина 3,65 м (12 футов), держался обеими руками. Некоторые также несли луки. [155] Центральной тактикой катафрактов была ударная атака, целью которой было прорвать линию противника путем концентрации подавляющих сил на определенном ее участке. тип катафракта, называемый клибанариусом В записях IV века также упоминается . Этот термин может происходить от греческого klibanos (печь для хлеба) или от персидского слова. Вполне вероятно, что клибанарий — это просто термин, альтернативный катафракту, или это мог быть особый тип катафракта. [20] Этот тип конницы был развит иранскими конными кочевыми племенами евразийских степей , начиная с VI века до нашей эры: скифами и их родственниками сарматами . Этот тип был принят парфянами в I веке до нашей эры, а затем римлянами, которым он понадобился для противодействия парфянам на Востоке и сарматам вдоль Дуная. [156] Первый полк римских катафрактов, появившийся в археологических записях, — это ala I Gallorum et Pannoniorum cataphractaria , засвидетельствованный в Паннонии в начале 2 века. [157] Хотя римские катафракты не были чем-то новым, в поздней армии их было гораздо больше, причем большинство полков дислоцировалось на Востоке. [158] Однако некоторые полки, входящие в состав Восточной армии, имели галльские названия, что указывает на их преимущественно западное происхождение. [146]

Подразделения лучников обозначаются в Notitia терминами equites sagittarii (конные лучники) и sagittarii (пешие лучники, от sagitta = «стрела»). Как и в Принципате, вполне вероятно, что во многих полках несагиттариев также было некоторое количество лучников. Конные лучники, судя по всему, состояли исключительно в частях легкой кавалерии. [20] присутствовали отряды лучников, как пешие, так и конные В комитатусе . [159] указаны только конные лучники В пограничных войсках в Notitia , что может указывать на то, что многие пехотные полки лимитаней имели собственных лучников. [160]

Отличительной особенностью поздней армии является появление самостоятельных артиллерийских частей, которые во времена принципата, по-видимому, были неотъемлемой частью легионов. Названные баллистариями (от ballista перечислено 7 таких подразделений = «катапульта»), в Notitia , все, кроме одного, принадлежат comitatus . Но некоторые из них обозначены псевдокомитатенсами , подразумевая, что изначально они принадлежали пограничным войскам. Целью отдельных артиллерийских частей, по-видимому, было обеспечение сильной концентрации огневой мощи, особенно полезной при осаде. Однако вполне вероятно, что многие рядовые полки продолжали обладать штатной артиллерией, особенно в пограничных войсках. [161]

В Notitia перечислено несколько подразделений предположительно легкой пехоты с названиями, обозначающими специальные функции: superventores и praventores («перехватчики») exculcatores («следопыты»), exploratores («разведчики»). [162] В то же время Аммиан описывает легковооруженные войска различными терминами: velites , leves Armaturae , exculcatores , expediti . Из контекста неясно, были ли это отдельные подразделения, специализированные подразделения или просто отряды обычных войск, специально вооруженные для конкретной операции. [163] Свидетельства Notitia подразумевают, что, по крайней мере, в некоторых случаях Аммиан мог иметь в виду независимые единицы.

Буцелларии

[ редактировать ]Bucellarii (латинское множественное число от bucellarius ; буквально «едок печенья», [164] Греческий : βουκελλάριοι ) — термин для профессиональных солдат в поздней Римской и Византийской империи , которые получали поддержку не напрямую от государства, а от отдельных лиц, хотя они также приносили клятву повиновения правящему императору. Нанимателями этих «домашних войск» обычно были видные генералы или высокопоставленные гражданские бюрократы. Подразделения этих войск, как правило, были довольно небольшими, но, особенно во время многочисленных гражданских войн, они могли вырасти до нескольких тысяч человек. По сути, букелларии представляли собой небольшие частные армии, оснащенные и оплачиваемые богатыми и влиятельными людьми. Таким образом, они зачастую были лучше обучены и экипированы, не говоря уже о мотивации, чем регулярные солдаты того времени. Возникнув в конце четвертого века, их значение возросло до тех пор, пока в ранней византийской армии они не стали основными элементами экспедиционных армий. Среди известных работодателей bucellarii были магистры милиции Стилихон и Аэций , а также преторианский префект Руфин . [165]

Соединенные Штаты

[ редактировать ]За пределами регулярной армии находилось значительное количество союзных войск, обычно известных как федерати (от foedus = «договор») или симмахи на Востоке. Последние представляли собой силы, поставляемые либо вождями варваров по союзному договору с Римом, либо по дедициям . [166] Такие силы использовались римлянами на протяжении всей имперской истории, например, батальные сцены на Колонне Траяна в Риме показывают, что войска федератов играли важную роль в Дакийских войнах (101–106 гг.). [167]

В IV веке, как и во времена Принципата, эти силы были организованы в нечетко определенные подразделения, основанные на одной этнической группе, называемой нумери («войска», хотя нумерус также было названием регулярного пехотного подразделения). [168] Они служили вместе с регулярной армией на протяжении определенных кампаний или в течение определенного периода. Обычно их служба ограничивалась регионом проживания племени, но иногда могла быть развернута и в другом месте. [169] Им командовали их собственные лидеры. Неясно, использовали ли они собственное оружие и доспехи или стандартное снаряжение римской армии. В поздней армии более полезные и долго служившие нумери , похоже, были поглощены регулярной поздней армией, быстро становясь неотличимыми от других частей. [170]

Набор персонала

[ редактировать ]римляне

[ редактировать ]Похоже, что во время принципата большинство рекрутов, как легионеров, так и вспомогательных сил, были добровольцами ( voluntarii ). Обязательная воинская повинность ( dilectus ) никогда полностью не отказывалась, но обычно использовалась только в чрезвычайных ситуациях или перед крупными кампаниями, когда требовалось большое количество дополнительных войск. [171] В противоположность этому, поздняя армия полагалась главным образом на принуждение при вербовке римских граждан. Во-первых, сыновья военнослужащих или ветеранов по закону обязаны были записаться на военную службу. проводился регулярный ежегодный сбор Во-вторых, на основании indictio (оценки земельного налога) . В зависимости от суммы поземельного налога, причитающегося со своих имений, помещик (или группа помещиков) должен был предоставить в армию соразмерное количество рекрутов. Естественно, у землевладельцев был сильный стимул оставлять лучших молодых людей для работы в своих имениях, отправляя на военную службу менее годных и надежных. Есть также свидетельства того, что они пытались обмануть призыв, предлагая сыновьям солдат (которые в любом случае должны были служить) и бродягам ( ваги ) выполнить свою норму. [46]

Однако на практике призыв не был всеобщим. Во-первых, поземельный сбор означал, что рекрутами были исключительно сыновья крестьян, а не горожан. [46] Таким образом, около 20% населения империи было исключено. [172] Кроме того, как и во времена принципата, рабство не допускалось. Не были также вольноотпущенники и люди определенных профессий, такие как пекари и трактирщики. Кроме того, не могли записаться на службу провинциальные чиновники и куриалы (члены городского совета). Эти правила смягчались только в чрезвычайных ситуациях, как, например, во время военного кризиса 405–406 годов ( вторжение Радагайса в Италию и великое вторжение варваров в Галлию). [173] Самое главное, что призыв в армию часто заменялся денежным сбором по фиксированной ставке за каждого призывника. Это делалось для определенных провинций и в определенные годы, хотя конкретные детали во многом неизвестны. Судя по очень скудным имеющимся данным, воинская повинность не применялась равномерно по провинциям, а была сосредоточена в основном в традиционных регионах набора армии в Галлии (включая две провинции Германии вдоль Рейна) и дунайских провинциях, при этом в других регионах, по-видимому, часто применялись другие регионы. Анализ известного происхождения comitatenses в период 350–476 гг. показывает, что в Западной армии Иллирикская и Галльская епархии вместе обеспечивали 52% общего числа рекрутов. В целом дунайские регионы обеспечили почти половину новобранцев всей армии, несмотря на то, что в них находились только три из 12 епархий. [174] Эта картина во многом соответствует позиции II века. [175]

Потенциальные призывники должны были пройти обследование. Новобранцы должны были быть в возрасте 20–25 лет, а в конце IV века этот диапазон был расширен до 19–35 лет. Новобранцы должны были быть физически здоровыми и соответствовать традиционным минимальным требованиям к росту в 6 римских футов (5 футов 10 дюймов, 178 см) до 367 года, когда он был уменьшен до 5 римских футов и 3 римских ладоней (5 футов 7 дюймов, 170 см). [176] Вегеций намекает, что в очень поздней Империи (ок. 400 г. н. э.) даже это требование к росту могло быть смягчено, поскольку «... если того требует необходимость, правильно принимать во внимание не столько рост, сколько силу. Даже сам Гомер не нужен в качестве свидетеля, поскольку он пишет, что Тидей был маленьким телом, но сильным воином». [177]

Как только новобранец был принят, его «помечали» на руке, предположительно татуировкой или клеймом, чтобы облегчить его узнавание, если он попытается дезертировать. [178] Затем новобранцу выдавался идентификационный диск (который носили на шее) и свидетельство о призыве ( probatoria ). Затем его направили в часть. назначались лица с более высокой физической подготовкой Закон 375 г. требовал, чтобы в комитатенсы . [179] В IV веке минимальный стаж службы составлял 20 лет (24 года в некоторых лимитанейских подразделениях). [180] Это сопоставимо с 25 годами службы как в легионах, так и в ауксилиях во время принципата.

Широкое использование воинской повинности, обязательный набор солдатских сыновей, смягчение требований к возрасту и росту, а также клеймение новобранцев - все это создает картину армии, которая испытывала серьезные трудности с поиском и удержанием достаточного количества рекрутов. [181] Трудности с вербовкой подтверждаются данными юридического кодекса: существуют меры по борьбе со случаями членовредительства во избежание военной службы (например, отрезание большого пальца), включая крайний указ № 386, требующий сжигания таких лиц заживо. [180] Дезертирство было явно серьезной проблемой и, вероятно, было намного хуже, чем в армии принципата, поскольку последняя была в основном добровольческой армией. В пользу этого говорит тот факт, что предоставление отпуска ( commeatus ) регулировалось более строго. Если во II веке отпуск солдату предоставлялся по усмотрению командира его полка, то в IV веке отпуск мог быть предоставлен только высокопоставленным офицером ( dux , Comes или magister militum ). [182] [183] Кроме того, похоже, что подразделения комитатус обычно были недоукомплектованы на одну треть. [96] Огромное несоответствие между официальной и фактической численностью является убедительным свидетельством проблем с набором кадров. Напротив, Элтон утверждает, что в покойной армии не было серьезных проблем с набором персонала, поскольку было предоставлено большое количество освобождений от призыва на военную службу. [184]

Варвары

[ редактировать ]

Барбари (« варвары ») был общим термином, использовавшимся римлянами для обозначения народов, проживающих за пределами империи, и лучше всего переводится как «иностранцы» (это слово происходит от греческого слова, означающего «болтать»: ссылка на их непонятные языки).

Большинство ученых полагают, что значительное количество варваров было рекрутировано по всему принципату ауксилиями (легионы были закрыты для неграждан). [180] [185] Однако до III века об этом мало свидетельств. Скудные данные свидетельствуют о том, что подавляющее большинство, если не все, ауксилий были римскими перегринами (гражданами второго сорта) или римскими гражданами. [186] В любом случае армия IV века, вероятно, гораздо больше зависела от набора варваров, чем ее предшественница I/II веков. Доказательства этого можно резюмировать следующим образом:

- В Notitia перечислен ряд варварских военных поселений на территории империи. Известные как лаэти или неевреи («туземцы»), они были важным источником рекрутов для армии. Группам германских или сарматских племен была предоставлена земля для поселения в Империи в обмен на военную службу. Скорее всего, каждая община имела договорное обязательство ежегодно поставлять в армию определенное количество солдат. [180] Переселение внутри империи варварских соплеменников в обмен на военную службу не было новым явлением в IV веке: оно восходит ко временам Августа. [187] Но похоже, что создание военных поселений в IV веке носило более систематический и гораздо больший масштаб. [188]

- В Notitia перечислено большое количество подразделений с варварскими названиями. Вероятно, это было результатом преобразования иррегулярных союзных подразделений, служивших под командованием местных офицеров (известных как socii или федераты ), в регулярные формирования. Во времена Принципата регулярные подразделения с варварскими названиями не засвидетельствованы до III века, и даже тогда они встречаются редко, например, ala I Sarmatarum, засвидетельствованный в Британии III века, несомненно, ответвление сарматских всадников, дислоцированных там в 175 году. [189]

- Появление значительного количества старших офицеров с варварскими именами в регулярной армии, а со временем и в самом высшем командовании. В начале V века западно-римские войска часто контролировались генералами варварского происхождения или генералами с некоторым варварским происхождением, такими как Арбогаст , Стилихон и Рицимер . [190]

- Принятие армией 4-го века варварской (особенно германской) одежды, обычаев и культуры, что предполагает усиление варварского влияния. Например, подразделения римской армии приняли псевдоварварские имена, например, Корнути («рогатые»), что является отсылкой к немецкому обычаю прикреплять рога к своим шлемам, и барритус — немецкий боевой клич. Длинные волосы вошли в моду, особенно в палатинских полках, где было много рекрутов варварского происхождения. [191]

Количественная оценка доли войск варварского происхождения в армии IV века весьма умозрительна. Элтон предпринял самый детальный анализ скудных доказательств. Согласно этому анализу, около четверти выборки армейских офицеров были варварами по рождению в период 350–400 гг. Анализ по десятилетиям показывает, что эта доля не увеличилась за этот период или даже в начале V века. Последняя тенденция подразумевает, что доля варваров в нижних чинах была не намного больше, иначе доля варварских офицеров со временем увеличилась бы, чтобы отразить это. [192]

Если доля варваров была в районе 25%, то она, вероятно, значительно выше, чем в регулярной армии II в. Если бы такая же пропорция была набрана в вспомогательные войска армии II века, то более 40% новобранцев были бы варварами по рождению, поскольку вспомогательные войска составляли 60% регулярной сухопутной армии. [11] Нет никаких свидетельств того, что вербовка варваров была в таких масштабах во II веке. [35] Анализ имен солдат неримского происхождения показывает, что 75% из них были германцами: франки , аламанны , саксы , готы и вандалы засвидетельствованы в названиях подразделений Notitia . [193] Другими важными источниками рекрутов были сарматы из дунайских земель; и армяне и иберийцы из Кавказского региона. [194]

В отличие от римских рекрутов, подавляющее большинство рекрутов-варваров, вероятно, были добровольцами, привлеченными условиями службы и карьерными перспективами, которые, вероятно, казались им желательными, в отличие от условий их жизни дома. Меньшая часть варварских рекрутов была набрана принудительно, а именно дедитики (варвары, которые сдавались римским властям, часто чтобы избежать распрей с соседними племенами) и племена, которые были побеждены римлянами и обязаны, в качестве условия мира, взять на себя обязательство ежегодно обеспечивать определенное количество рекрутов. Варваров можно было набирать напрямую, как отдельных лиц, зачисленных в регулярные полки, или косвенно, как членов иррегулярных федеративных частей, преобразованных в регулярные полки. [195]

Звания, зарплата и льготы

[ редактировать ]Обычные солдаты

[ редактировать ]В основании пирамиды рангов находились рядовые солдаты: педес (пехотинец) и конники (кавалерист). В отличие от своего коллеги II века, еда и снаряжение солдата IV века не вычитались из его зарплаты ( стипендии ), а предоставлялись бесплатно. [196] Это связано с тем, что стипендий , выплачиваемый в обесцененных серебряных денариях , при Диоклетиане стоил гораздо меньше, чем во II веке. Он потерял свою остаточную стоимость при Константине и перестал регулярно выплачиваться в середине IV века. [197]

Единственным существенным располагаемым доходом солдата были донативы , или денежные премии, периодически раздаваемые императорами, поскольку они выплачивались золотыми солидами (которые никогда не обесценивались) или чистым серебром. производилось регулярное пожертвование в размере 5 солидов Каждые пять лет правления Августа (т.е. один солид в год). Кроме того, при вступлении на престол нового Августа 5 солидов плюс фунт серебра (стоимостью 4 солида , всего 9 солидов выплачивались ). 12 августов , правивших Западом между 284 и 395 годами, в среднем правили около девяти лет за время. Таким образом, пожертвования при вступлении в армию составляли в среднем около 1 солида в год. Таким образом, располагаемый доход покойного солдата составлял в среднем не менее 2 солидов в год. Также возможно, но недокументировано, что бонус за присоединение был выплачен за каждого Августа и/или бонус за каждого Цезаря . [198] Документально подтвержденный доход в 2 солида составлял лишь четверть располагаемого дохода легионера 2-го века (что было эквивалентно примерно 8 солидам ). [199] Пакет увольнения покойного солдата (который включал небольшой участок земли) также был ничтожным по сравнению с пакетом легионера II века и стоил всего лишь десятую часть от пакета последнего. [200] [201]

Несмотря на несоответствие с Принципатом, Джонс и Элтон утверждают, что вознаграждение в IV веке было привлекательным по сравнению с суровой реальностью существования на уровне прожиточного минимума , который приходилось терпеть большинству крестьянских семей новобранцев. [202] Этому следует противопоставить явную непопулярность военной службы.