Субвентрикулярная зона

Эта статья может быть слишком технической для понимания большинства читателей . ( Август 2022 г. ) |

| Субвентрикулярная зона | |

|---|---|

| Идентификаторы | |

| НейроЛекс ID | nlx_144262 |

| Анатомические термины нейроанатомии | |

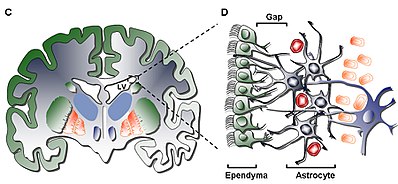

Субвентрикулярная зона ( СВЗ ) — это область, расположенная на внешней стенке каждого бокового желудочка мозга позвоночных головного . [2] Он присутствует как в эмбриональном, так и в головном мозге взрослого человека. В эмбриональной жизни СВЗ относится к вторичной пролиферативной зоне, содержащей нейральные клетки-предшественники , которые делятся с образованием нейронов в процессе нейрогенеза . [3] Первичные нейральные стволовые клетки головного и спинного мозга, называемые радиальными глиальными клетками , вместо этого находятся в желудочковой зоне (VZ) (так называемой, потому что VZ выстилает внутреннюю часть развивающихся желудочков ). [4]

В развивающейся коре головного мозга , расположенной в дорсальном отделе конечного мозга , СВЗ и ВЗ являются временными тканями, которые не существуют у взрослых. [4] Однако СВЗ вентрального конечного мозга сохраняется на протяжении всей жизни. Взрослая СВЗ состоит из четырех отдельных слоев. [5] различной толщины и плотности клеток, а также клеточного состава. Наряду с зубчатой извилиной гиппокампа как , СВЗ является одним из двух мест, где, нейрогенез в мозге взрослых млекопитающих. было обнаружено, происходит [6] Нейрогенез взрослых СВЗ принимает форму нейробластов- предшественников интернейронов , которые мигрируют в обонятельную луковицу через ростральный миграционный поток . SVZ также, по-видимому, участвует в образовании астроцитов после травмы головного мозга. [7]

Структура

[ редактировать ]Слой I

[ редактировать ]Самый внутренний слой (слой I) содержит один слой (монослой) эпендимальных клеток, выстилающих полость желудочка; эти клетки обладают апикальными ресничками и несколькими базальными расширениями, которые могут располагаться параллельно или перпендикулярно поверхности желудочка. Эти расширения могут тесно взаимодействовать с астроцитарными процессами, которые связаны с гипоцеллюлярным слоем (слой II). [5]

Слой II

[ редактировать ]Вторичный слой (слой II) обеспечивает гипоцеллюлярную щель, примыкающую к первому, и, как было показано, содержит сеть функционально коррелированных глиальных фибриллярных кислых белков ( GFAP )-положительных астроцитарных отростков, которые связаны с соединительными комплексами, но лишены клеточных тел, за исключением редкие нейрональные соматы. Хотя функция этого слоя у людей пока неизвестна, была выдвинута гипотеза, что астроцитарные и эпендимальные связи слоев I и II могут регулировать функции нейронов, устанавливать метаболический гомеостаз и/или контролировать пролиферацию и дифференцировку стволовых клеток нейронов во время развития. . Потенциально, такие характеристики слоя могут действовать как остаток раннего развития или путь клеточной миграции, учитывая сходство с гомологичным слоем в SVZ крупного рогатого скота, который, как показано, имеет мигрирующие клетки, общие только для млекопитающих более высокого порядка. [5]

Слой III

[ редактировать ]Третий слой (слой III) образует ленту тел астроцитов , которые, как полагают, поддерживают субпопуляцию астроцитов, способных пролиферировать in vivo и формировать мультипотентные нейросферы со способностями к самообновлению in vitro. Хотя внутри ленты были обнаружены некоторые олигодендроциты и эпендимальные клетки, они не только выполняют неизвестную функцию, но и необычны по сравнению с популяцией астроцитов , находящихся в этом слое. Астроциты, присутствующие можно разделить на три популяции в слое III, с помощью электронной микроскопии , уникальные функции которых еще не выявлены; первый тип представляет собой небольшой астроцит с длинными горизонтальными тангенциальными выступами, чаще всего встречающийся в слое II; второй тип обнаруживается между слоями II и III, а также внутри ленты астроцитов, характеризуется большими размерами и множеством органелл; третий тип обычно обнаруживается в боковых желудочках чуть выше гиппокампа и по размеру подобен второму типу, но содержит мало органелл. [5]

Слой IV

[ редактировать ]Четвертый и последний слой (слой IV) служит переходной зоной между слоем III с лентой астроцитов мозга и паренхимой . Это определяется высоким присутствием миелина в этой области. [5]

Типы ячеек

[ редактировать ]В СВЗ описаны четыре типа клеток: [8]

1. Ресничные эпендимальные клетки (тип E): расположены лицом к просвету желудочка и выполняют функцию циркуляции спинномозговой жидкости .

2. Пролиферирующие нейробласты (тип А): экспрессируют PSA-NCAM ( NCAM1 ), Tuj1 ( TUBB3 ) и Hu и мигрируют в обонятельной луковице в линейном порядке.

3. Медленно пролиферирующие клетки (тип B): экспрессируют нестин и GFAP и выполняют функцию оболочки мигрирующих нейробластов типа A. [9]

4. Активно пролиферирующие клетки или транзитные амплифицирующие предшественники (тип C): экспрессируют нестин и образуют кластеры, расположенные между цепями по всей области. [10]

Функция

[ редактировать ]СВЗ — известный участок нейрогенеза и самообновляющихся нейронов во взрослом мозге . [11] служит таковым благодаря взаимодействующим типам клеток, внеклеточным молекулам и локализованной эпигенетической регуляции, способствующей такой клеточной пролиферации. Наряду с субгранулярной зоной зубчатой извилины субвентрикулярная зона служит источником нейральных стволовых клеток (НСК) в процессе взрослого нейрогенеза . Он содержит самую большую популяцию пролиферирующих клеток во взрослом мозге грызунов, обезьян и людей. [12] В 2010 году было показано, что баланс между нейральными стволовыми клетками и нервными клетками-предшественниками (NPCs) поддерживается за счет взаимодействия между сигнальным путем рецептора эпидермального фактора роста и сигнальным путем Notch . [13]

Хотя его еще предстоит глубоко изучить в человеческом мозге, функция SVZ в мозге грызунов в определенной степени исследована и определена на предмет ее способностей. В результате таких исследований было обнаружено, что астроцит с двойной функцией является доминирующей клеткой в СВЗ грызунов; этот астроцит действует не только как нейрональная стволовая клетка, но и как поддерживающая клетка, которая способствует нейрогенезу посредством взаимодействия с другими клетками. [8] Эта функция также индуцируется микроглией и эндотелиальными клетками, которые взаимодействуют совместно с нейрональными стволовыми клетками, способствуя нейрогенезу in vitro, а также компонентами внеклеточного матрикса, такими как тенасцин-C (помогает определить границы взаимодействия) и Льюис X (связывает факторы роста и передачи сигналов). нейронным предшественникам). [14] Однако СВЗ человека отличается от СВЗ грызунов двумя разными способами; во-первых, астроциты человека не прилегают близко к эпендимальному слою, а скорее разделены слоем, лишенным клеточных тел; во-вторых, в СВЗ человека отсутствуют цепочки мигрирующих нейробластов, наблюдаемые в СВЗ грызунов, что, в свою очередь, обеспечивает меньшее количество нейрональных клеток у человека, чем у грызунов. [2] По этой причине, хотя СВЗ грызунов оказывается ценным источником информации о СВЗ и ее взаимосвязи между структурой и функцией, человеческая модель окажется существенно иной.

Эпигенетические модификации ДНК играют центральную роль в регуляции экспрессии генов во время дифференцировки нейральных стволовых клеток . Превращение цитозина в 5-метилцитозин (5mC) в ДНК с помощью ДНК-метилтрансферазы DNMT3A, по-видимому, является важным типом эпигенетической модификации, происходящей в СВЗ. [15]

Кроме того, некоторые современные теории предполагают, что SVZ может также служить местом пролиферации стволовых клеток опухоли головного мозга (BTSC). [16] которые по своей структуре и способности дифференцироваться в нейроны , астроциты и олигодендроциты сходны с нейральными стволовыми клетками . Исследования подтвердили, что небольшая популяция BTSC может не только производить опухоли, но и поддерживать их за счет врожденного самообновления и мультипотентных способностей. Хотя это и не позволяет сделать вывод о том, что BTSC возникают из нервных стволовых клеток, возникает интересный вопрос о связи, существующей между нашими собственными клетками и теми, которые могут нанести такой большой ущерб. [ нужна ссылка ]

Текущие исследования

[ редактировать ]В настоящее время многие различные аспекты СВЗ исследуются представителями государственного и частного секторов. Такие исследовательские интересы варьируются от роли СВЗ в нейрогенезе , направленной миграции нейронов, до ранее упомянутого онкогенеза , а также многих других. Ниже приведены краткие сведения о работе трех различных лабораторных групп, сосредоточенных в первую очередь на одном аспекте SVZ; к ним относятся роль SVZ в замене клеток после травмы головного мозга, моделирование пролиферации НСК и роль в различных онкогенных раковых заболеваниях.

Роль в замене клеток после травмы головного мозга

[ редактировать ]В своем обзоре Романко и др. охарактеризовано влияние острой черепно-мозговой травмы на СВЗ. В целом авторы определили, что умеренные повреждения СВЗ позволяют восстановиться, тогда как более серьезные травмы наносят необратимый ущерб региону. Кроме того, за эту реакцию на повреждение, вероятно, ответственна популяция нервных стволовых клеток в СВЗ. [17]

Влияние облучения на СВЗ при условии распознавания количества или дозы радиации, которая может быть введена, определяется главным образом толерантностью нормальных клеток вблизи опухоли . Как описано, увеличение дозы радиации и возраста привело к уменьшению трех типов клеток СВЗ, однако способность к восстановлению СВЗ наблюдалась, несмотря на отсутствие белого вещества некроза ; Вероятно, это произошло потому, что СВЗ смогла постепенно заменить нейроглию головного мозга. Химиотерапевтические препараты также были проверены на предмет их воздействия на СВЗ, поскольку в настоящее время они используются при многих заболеваниях, но приводят к осложнениям в центральной нервной системе . Для этого метотрексат (МТХ) использовался отдельно и в сочетании с облучением, и было обнаружено, что примерно 70% общей ядерной плотности СВЗ было истощено, однако, учитывая потерю клеток нейробластов ( клеток- предшественников ), было удивительно обнаружить что НСК СВЗ по-прежнему будут генерировать нейросферы, аналогичные тем, которые наблюдаются у субъектов, не получавших такого лечения. В связи с нарушением кровоснабжения головного мозга, церебральная Было обнаружено, что гипоксия / ишемия (H/I) также снижает количество клеток СВЗ на 20%, при этом 50% нейронов в стриатуме и неокортексе разрушаются, но типы клеток убитой СВЗ были столь же неоднородны, как и сам регион. При последующем тестировании было обнаружено, что разные части каждой клетки были уничтожены, однако популяция медиальных клеток SVZ осталась в основном живой. Это может обеспечить определенную устойчивость таких клеток, при этом незафиксированные клетки-предшественники действуют как пролиферирующая популяция после ишемии . Механическое повреждение головного мозга также вызывает миграцию и пролиферацию клеток, как это наблюдалось у грызунов, а также может увеличивать количество клеток, опровергая ранее существовавшее представление о том, что новые нейрональные клетки не могут образовываться. [ нужна ссылка ]

В заключение, эта группа смогла определить, что клетки СВЗ способны производить новые нейроны и глию на протяжении всей жизни, при условии, что они не подвергаются повреждениям и чувствительны к любым вредным воздействиям. Таким образом, СВЗ может восстановиться после легкой травмы и потенциально обеспечить заместительную клеточную терапию в других пораженных участках мозга. [ нужна ссылка ]

Роль нейропептида Y в нейрогенезе

[ редактировать ]Пытаясь охарактеризовать и проанализировать механизм пролиферации нейрональных клеток в субвентрикулярной зоне, Decressac et al. наблюдали пролиферацию нейрональных предшественников в субвентрикулярной зоне мышей посредством инъекции нейропептида Y (NPY). [18] NPY является широко экспрессируемым белком центральной нервной системы, который, как ранее было показано, стимулирует пролиферацию нейрональных клеток в обонятельном эпителии и гиппокампе . Эффекты пептида ( наблюдались посредством мечения BrdU и клеточного фенотипирования , что предоставило доказательства миграции нейробластов через ростральный миграционный поток в обонятельную луковицу подтверждая предыдущие эксперименты) и в полосатое тело . Такие данные подтверждают гипотезу автора о том, что будет стимулировать нейрогенез введение такого пептида . [ нужна ссылка ]

Поскольку NPY представляет собой из 36 аминокислот пептид , связанный со многими физиологическими и патологическими состояниями, он имеет множество рецепторов , которые широко экспрессируются в развивающемся и зрелом мозге грызунов. Однако, согласно исследованиям in vivo, проведенным этой группой, рецептор Y1 проявлял специфически опосредованные нейропролиферативные эффекты посредством индукции NPY с повышенной экспрессией в субвентрикулярной зоне. Идентификация рецептора Y1 также проливает свет на тот факт, что фенотип экспрессируемых клеток в результате таких митотических событий на самом деле представляет собой клетки типа DCX + ( нейробласты , которые мигрируют непосредственно в полосатое тело ). Наряду с влиянием инъекции NPY на параметры стриарного дофамина , ГАМК и глутамата для регуляции нейрогенеза в субвентрикулярной зоне (предыдущее исследование), это открытие все еще находится на рассмотрении, поскольку оно может быть вторичным модулятором вышеупомянутых нейротрансмиттеров . [ нужна ссылка ]

Как и необходимо для всех исследований, эта группа проводила свои эксперименты с широкой перспективой применения своих результатов, которые, по их утверждению, потенциально могут принести пользу потенциальным кандидатам на эндогенное восстановление мозга посредством стимуляции пролиферации нервных стволовых клеток субвентрикулярной зоны. Эта естественная молекулярная регуляция нейрогенеза у взрослых будет дополняться терапией соответствующими молекулами, такими как тестируемые рецепторы NPY и Y1, в дополнение к фармакологическим производным, обеспечивая управляемые формы нейродегенеративных заболеваний стриарной области. [ нужна ссылка ]

Как потенциальный источник опухолей головного мозга

[ редактировать ]Пытаясь охарактеризовать роль субвентрикулярной зоны в потенциальном онкогенезе , Quinones-Hinojosa et al. обнаружили, что стволовые клетки опухоли головного мозга (BTSC) представляют собой стволовые клетки , которые можно выделить из опухолей головного мозга с помощью аналогичных анализов, используемых для нейрональных стволовых клеток. [5] Формируя клональные сферы, подобные нейросферам нейрональных стволовых клеток, эти BTSC были способны дифференцироваться в нейроны , астроциты и олигодендроциты in vitro , но, что еще более важно, способны инициировать опухоли при низких концентрациях клеток, обеспечивая способность к самообновлению. Поэтому было высказано предположение, что небольшая популяция BTSC с такими способностями к самообновлению поддерживает опухоли при таких заболеваниях, как лейкемия и рак молочной железы . [ нужна ссылка ]

Несколько характеристических факторов приводят к предложенной идее о том, что нейрональные стволовые клетки (НСК) являются источником BTSC, поскольку они имеют несколько общих особенностей. Эти особенности показаны на рисунке.

Эта группа предоставляет доказательства очевидной роли SVZ в онкогенезе , о чем свидетельствует наличие митогенных рецепторов и их реакция на митогенную стимуляцию, особенно клеток типа C, которые экспрессируют рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), что делает их высокопролиферативными и инвазивными. Кроме того, было обнаружено, что наличие микроглии и эндотелиальных клеток в СВЗ усиливает нейрогенез , а также обеспечивает некоторую направленную миграцию нейробластов из СВЗ. [ нужна ссылка ]

Недавно человеческий СВЗ был охарактеризован у пациентов с опухолями головного мозга на фенотипическом и генетическом уровне. Эти данные показывают, что у половины пациентов СВЗ является точным местом онкогенеза, тогда как у остальных пациентов она представляет собой инфильтрированную область. [19] Таким образом, вполне возможно, что у людей существует связь между генерацией НСК этой области и последовательно самообновляющимися клетками первичных опухолей, которые уступают место вторичным опухолям после удаления или облучения. [ нужна ссылка ]

Хотя еще предстоит определенно доказать, являются ли стволовые клетки СВЗ клеткой происхождения опухолей головного мозга, таких как глиомы, существуют убедительные доказательства, свидетельствующие о повышенной агрессивности опухоли и смертности у тех пациентов, у которых глиомы высокой степени злокачественности инфильтрируют СВЗ или контактируют с ней. [20] [21]

При раке предстательной железы нейрогенез, индуцированный опухолью, характеризуется рекрутированием нейральных клеток-предшественников (NPC) из СВЗ. NPC инфильтрируют опухоль, где дифференцируются в вегетативные нейроны (в основном адренергические нейроны), которые стимулируют рост опухоли. [22]

См. также

[ редактировать ]Ссылки

[ редактировать ]- ^ Попп А., Урбах А., Витте О.В., Фрам С. (2009). Рех Т.А. (ред.). «Транскрипты GAD взрослых и эмбрионов регулируются пространственно-временно во время постнатального развития мозга крысы» . ПЛОС ОДИН . 4 (2): e4371. Бибкод : 2009PLoSO...4.4371P . дои : 10.1371/journal.pone.0004371 . ПМЦ 2629816 . ПМИД 19190758 .

- ^ Перейти обратно: а б Киньонес-Инохоса, А; Санаи, Н.; Сориано-Наварро, М; Гонсалес-Перес, О; Мирзаде, З; Гиль-Перотин, С; Ромеро-Родригес, Р; Бергер, М.С.; Гарсиа-Вердуго, Ж.М.; Альварес-Буйя, А. (20 января 2006 г.). «Клеточный состав и цитоархитектура субвентрикулярной зоны взрослого человека: ниша нервных стволовых клеток». Журнал сравнительной неврологии . 494 (3): 415–34. дои : 10.1002/cne.20798 . ПМИД 16320258 . S2CID 11713373 .

- ^ Ноктор, Южная Каролина; Мартинес-Серденьо, В.; Ивич, Л; Кригштейн, Арканзас (февраль 2004 г.). «Корковые нейроны возникают в зонах симметричного и асимметричного деления и мигрируют через определенные фазы». Природная неврология . 7 (2): 136–44. дои : 10.1038/nn1172 . ПМИД 14703572 . S2CID 15946842 .

- ^ Перейти обратно: а б Ракич, П. (октябрь 2009 г.). «Эволюция неокортекса: взгляд из биологии развития» . Обзоры природы. Нейронаука . 10 (10): 724–35. дои : 10.1038/nrn2719 . ПМЦ 2913577 . ПМИД 19763105 .

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Киньонес-Инохоса, А; Чайчана, К. (июнь 2007 г.). «Субвентрикулярная зона человека: источник новых клеток и потенциальный источник опухолей головного мозга». Экспериментальная неврология . 205 (2): 313–24. doi : 10.1016/j.expneurol.2007.03.016 . ПМИД 17459377 . S2CID 20491538 .

- ^ Мин, Г.Л.; Сонг, Х (26 мая 2011 г.). «Взрослый нейрогенез в мозге млекопитающих: важные ответы и важные вопросы» . Нейрон . 70 (4): 687–702. дои : 10.1016/j.neuron.2011.05.001 . ПМК 3106107 . ПМИД 21609825 .

- ^ Лим, Дэниел А.; Альварес-Буйя, Артуро (май 2016 г.). «Желудочково-субвентрикулярная зона взрослых (V-SVZ) и обонятельная луковица (OB) Нейрогенез» . Перспективы Колд-Спринг-Харбор в биологии . 8 (5): а018820. doi : 10.1101/cshperspect.a018820 . ISSN 1943-0264 . ПМЦ 4852803 . ПМИД 27048191 .

- ^ Перейти обратно: а б Дётч, Ф; Гарсиа-Вердуго, Ж.М.; Альварес-Буйя, А. (1 июля 1997 г.). «Клеточный состав и трехмерная организация субвентрикулярной зародышевой зоны головного мозга взрослых млекопитающих» . Журнал неврологии . 17 (13): 5046–61. doi : 10.1523/JNEUROSCI.17-13-05046.1997 . ПМК 6573289 . ПМИД 9185542 .

- ^ Лускин, М.Б. (июль 1993 г.). «Ограниченная пролиферация и миграция постнатально генерируемых нейронов, происходящих из субвентрикулярной зоны переднего мозга». Нейрон . 11 (1): 173–89. дои : 10.1016/0896-6273(93)90281-У . ПМИД 8338665 . S2CID 23349579 .

- ^ Дётч, Ф; Кайле, я; Лим, Д.А.; Гарсиа-Вердуго, Ж.М.; Альварес-Буйя, А. (11 июня 1999 г.). «Астроциты субвентрикулярной зоны представляют собой нервные стволовые клетки головного мозга взрослых млекопитающих» . Клетка . 97 (6): 703–16. дои : 10.1016/S0092-8674(00)80783-7 . ПМИД 10380923 .

- ^ Лим, Д.А.; Альварес-Буйя, А. (22 июня 1999 г.). «Взаимодействие между астроцитами и предшественниками субвентрикулярной зоны взрослых стимулирует нейрогенез» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 96 (13): 7526–31. Бибкод : 1999PNAS...96.7526L . дои : 10.1073/pnas.96.13.7526 . ПМК 22119 . ПМИД 10377448 .

- ^ Гейтс, Массачусетс; Томас, LB; Ховард, EM; Лейвелл, Эд; Саджин, Б; Файснер, А; Гетц, Б; Сильвер, Дж; Штайндлер, Д.А. (16 октября 1995 г.). «Клеточный и молекулярный анализ субвентрикулярной зоны развивающихся и взрослых мышей полушарий головного мозга». Журнал сравнительной неврологии . 361 (2): 249–66. дои : 10.1002/cne.903610205 . ПМИД 8543661 . S2CID 12720709 .

- ^ Агирре А., Рубио М.Э., Галло В. (сентябрь 1998 г.). «Взаимодействие путей Notch и EGFR регулирует количество и самообновление нервных стволовых клеток» . Природа . 467 (7313): 323–7. дои : 10.1038/nature09347 . ПМК 2941915 . ПМИД 20844536 .

- ^ Бернье, П.Дж.; Вине, Дж; Коссетт, М; Родитель, А. (май 2000 г.). «Характеристика субвентрикулярной зоны мозга взрослого человека: доказательства участия Bcl-2». Неврологические исследования . 37 (1): 67–78. дои : 10.1016/S0168-0102(00)00102-4 . ПМИД 10802345 . S2CID 45832289 .

- ^ Ван З, Тан Б, Хэ Ю, Джин П. Динамика метилирования ДНК в нейрогенезе. Эпигеномика. Март 2016 г.;8(3):401-14. дои: 10.2217/эпи.15.119. Epub, 7 марта 2016 г. Обзор. ПМИД 26950681

- ^ Родитель Дж. М., фон дем Буше Н., Ловенштейн Д. Х. (2006). «Длительные припадки привлекают глиальные предшественники каудальной субвентрикулярной зоны в поврежденный гиппокамп» (PDF) . Гиппокамп . 16 (3): 321–8. дои : 10.1002/hipo.20166 . hdl : 2027.42/49285 . ПМИД 16435310 . S2CID 17643839 .

- ^ Романко, МЮ; Рола, Р; Фике, младший; Селе, ФГ; Дизон, МЛ; Феллинг, Р.Дж.; Бразел, Калифорния; Левисон, SW (октябрь 2004 г.). «Роль субвентрикулярной зоны млекопитающих в замене клеток после травмы головного мозга». Прогресс нейробиологии . 74 (2): 77–99. doi : 10.1016/j.pneurobio.2004.07.001 . ПМИД 15518954 . S2CID 44399750 .

- ^ Декрессак, М; Престоз, Л; Веран, Дж; Кантеро, А; Джабер, М; Гайяр, А. (июнь 2009 г.). «Нейропептид Y стимулирует пролиферацию, миграцию и дифференцировку нейрональных предшественников из субвентрикулярной зоны у взрослых мышей». Нейробиология болезней . 34 (3): 441–9. дои : 10.1016/j.nbd.2009.02.017 . ПМИД 19285132 . S2CID 24661524 .

- ^ Пиччирильо, Сара ГМ; Спитери, Инмакулада; Сотторива, Андреа; Тулумис, Анестис; Бер, Сьюзен; Прайс, Стивен Дж.; Хейвуд, Ричард; Фрэнсис, Никола-Джейн; Ховарт, Карен Д. (1 января 2015 г.). «Вклад в лекарственную устойчивость глиобластомы, происходящей из злокачественных клеток субэпендимальной зоны» . Исследования рака . 75 (1): 194–202. дои : 10.1158/0008-5472.CAN-13-3131 . ISSN 0008-5472 . ПМЦ 4286248 . ПМИД 25406193 .

- ^ Мистри, А.; и др. (2016). «Влияние контакта глиобластомы с боковым желудочком на выживаемость: метаанализ» . Журнал нейроонкологии . 131 (1): 125–133. дои : 10.1007/s11060-016-2278-7 . ПМК 5262526 . ПМИД 27644688 .

- ^ Мистри, А.; и др. (2017). «Снижение выживаемости при глиобластомах характерно для контакта с желудочково-субвентрикулярной зоной, а не с субгранулярной зоной или мозолистым телом» . Журнал нейроонкологии . 132 (2): 341–349. дои : 10.1007/s11060-017-2374-3 . ПМЦ 5771712 . ПМИД 28074322 .

- ^ Сервантес-Вильяграна РД, Альборес-Гарсия Д, Сервантес-Вильяграна АР, Гарсиа-Асевес СХ (18 июня 2020 г.). «Вызванный опухолью нейрогенез и уклонение от иммунитета как цели инновационных противораковых методов лечения» . Цель передачи сигнала Ther . 5 (1): 99. дои : 10.1038/s41392-020-0205-z . ПМК 7303203 . ПМИД 32555170 .