Койнофилия

| Часть серии о |

| Эволюционная биология |

|---|

|

Койнофилия — это эволюционная гипотеза, предполагающая, что в ходе полового отбора животные преимущественно ищут партнёров с минимумом необычных или мутантных особенностей, включая функциональность, внешний вид и поведение. [1] [2] [3] [4] [5] [6] Койнофилия призвана объяснить группировку половых организмов в виды и другие проблемы, описанные дилеммой Дарвина . [3] [4] [5] Этот термин происходит от греческого слова koinos, означающего «общий» или «то, что является общим», и philia , что означает «любовь».

Естественный отбор приводит к тому, что полезные наследственные признаки становятся более распространенными за счет их невыгодных аналогов. Гипотеза койнофилии предполагает, что животное, размножающееся половым путем, будет избегать особей с редкими или необычными чертами и предпочитать спариваться с особями, демонстрирующими преобладание общих или средних черт. [2] [3] Мутантов со странными, странными или своеобразными особенностями следует избегать, поскольку большинство мутаций, которые проявляются в виде изменений во внешности, функциональности или поведении, невыгодны. [7] Поскольку невозможно судить, является ли новая мутация полезной (или может быть полезной в необозримом будущем) или нет, койнофильные животные избегают их всех, ценой избегания очень случайных потенциально полезных мутаций. [8] Таким образом, койнофилия, хотя и не безошибочна в своей способности отличать подходящего партнера от непригодного, является хорошей стратегией при выборе партнера . Коинофильный выбор гарантирует, что потомство, скорее всего, унаследует набор особенностей и атрибутов, которые в прошлом хорошо служили всем членам вида. [3]

Койнофилия отличается от модели спаривания «подобное предпочитает подобное» при ассортативном спаривании . [9] [10] Если бы подобное предпочитало подобное, лейцистические животные (такие как белые павлины) испытывали бы сексуальное влечение друг к другу, и возник бы лейцистический подвид. Койнофилия предсказывает, что это маловероятно, поскольку лейцистических животных привлекает средний уровень так же, как и всех других представителей этого вида. Поскольку лейцистических животных не привлекает лейцизм, немногие лейцистические особи находят себе пару, и лейцистические линии образуются редко.

Койнофилия дает простое объяснение почти повсеместному превращению половых существ в виды. [3] [4] [5] редкость переходных форм между видами (как между современными, так и ископаемыми видами), [3] [4] эволюционный застой , прерывистые равновесия , [3] [4] [5] и эволюция сотрудничества . [11] [12] Койнофилия может также способствовать поддержанию полового , размножения предотвращая его возврат к гораздо более простой бесполой форме размножения . [13] [14]

Гипотеза койнофилии подтверждается открытиями Джудит Ланглуа и ее коллег. [2] [15] [16] [17] Они обнаружили, что среднее значение двух человеческих лиц было более привлекательным, чем любое из лиц, на основе которых было получено это среднее значение. [18] Чем больше лиц (одного пола и возраста) использовалось в процессе усреднения, тем более привлекательным становилось среднее лицо. [19] Эта работа в среднем [2] [15] [16] [20] поддерживает койнофилию как объяснение того, что представляет собой красивое лицо. [17] [21] [22]

Видообразование и прерывистое равновесие

[ редактировать ]Биологи от Дарвина и далее [23] ломали голову над тем, как эволюция создала виды , взрослые особи которых чрезвычайно похожи и заметно отличаются от представителей других видов. львы и леопарды Например, — крупные хищники, обитающие в одной и той же среде обитания и охотящиеся практически на одну и ту же добычу, но выглядят совершенно по-разному. Вопрос в том, почему промежуточных продуктов не существует. [7] [24]

Это «горизонтальное» измерение двумерной задачи. [28] [29] имея в виду почти полное отсутствие переходных или промежуточных форм между современными видами (например, между львами, леопардами и гепардами). [24] [30] [31]

«Вертикальное» измерение касается летописи окаменелостей. Ископаемые виды часто удивительно стабильны в течение чрезвычайно длительных периодов геологического времени, несмотря на дрейф континентов, серьезные изменения климата и массовое вымирание. [32] [33] [34] Когда происходит изменение формы, оно имеет тенденцию быть резким с геологической точки зрения, снова создавая фенотипические разрывы (т.е. отсутствие промежуточных форм), но теперь между последовательными видами, которые затем часто сосуществуют в течение длительных периодов времени. Таким образом, летопись окаменелостей предполагает, что эволюция происходит всплесками, перемежающимися длительными периодами эволюционного застоя в так называемых прерывистых равновесиях . [32] Почему это так, было эволюционной загадкой с тех пор, как Дарвин впервые осознал эту проблему . [23] [34] [35]

Койнофилия могла бы объяснить как горизонтальные, так и вертикальные проявления видообразования , а также то, почему оно, как правило, охватывает весь внешний облик рассматриваемых животных. [3] [4] [5] Поскольку койнофилия влияет на весь внешний облик, члены межпородной группы вынуждены быть похожими во всех деталях. [25] [36] Каждая группа скрещивания быстро приобретет свой характерный внешний вид. [5] Особь из одной группы, которая попадает в другую группу, следовательно, будет признана другой и подвергнется дискриминации во время брачного сезона. Таким образом, репродуктивная изоляция, вызванная койнофилией, может стать первым решающим шагом на пути развития, в конечном счете, физиологических, анатомических и поведенческих барьеров на пути гибридизации и, таким образом, в конечном итоге к полной видовой принадлежности. После этого койнофилия будет защищать внешний вид и поведение этого вида от вторжения необычных или незнакомых форм (которые могут возникнуть в результате иммиграции или мутации) и, таким образом, станет парадигмой прерывистого равновесия (или «вертикальным» аспектом проблемы видообразования). [3] [4]

Эволюция в койнофильных условиях

[ редактировать ]

Фон

[ редактировать ]Эволюция может быть чрезвычайно быстрой, о чем свидетельствует создание одомашненных животных и растений за очень короткий геологический период времени, охватывающий всего несколько десятков тысяч лет, людьми с небольшими знаниями в области генетики или вообще без них. кукуруза , Zea mays Например возникла в Мексике всего за несколько тысяч лет, примерно от 7 000 до 12 000 лет назад. [37] Это поднимает вопрос о том, почему долгосрочная скорость эволюции намного медленнее, чем теоретически возможно. [7] [32] [34] [38]

Эволюция навязывается видам или группам. Это не планируется и не стремится к чему-то ламаркистскому . [39] [40] Мутации, от которых зависит этот процесс, являются случайными событиями и, за исключением « тихих мутаций », не влияющих на функциональность или внешний вид носителя, таким образом, обычно невыгодны, и шансы на то, что они окажутся полезными в будущем, исчезают. маленький. Таким образом, хотя вид или группа могут получить выгоду от способности адаптироваться к новой среде посредством накопления широкого спектра генетических вариаций, это наносит ущерб особям , которые должны нести эти мутации до тех пор, пока не появится небольшое, непредсказуемое меньшинство особей. в конечном итоге способствует такой адаптации. Таким образом, способность к развитию является групповой адаптацией , которую дискредитировал, в частности, Джордж К. Уильямс . [41] Джон Мейнард Смит [42] и Ричард Докинз . [43] [44] [45] [46] потому что это не в интересах человека.

Следовательно, ожидается, что половые особи будут избегать передачи мутаций своему потомству, избегая партнеров со странными или необычными характеристиками. [1] [2] [3] [5] Мутации, влияющие поэтому на внешний вид и повадки их носителей, редко передаются следующему и последующим поколениям. Поэтому они редко подвергаются проверке естественным отбором. Таким образом, эволюционные изменения в большой популяции с широким выбором партнеров практически зайдут в тупик. Единственные мутации, которые могут накапливаться в популяции, — это те, которые не оказывают заметного влияния на внешний вид и функциональность их носителей (поэтому их называют « тихими » или « нейтральными мутациями »).

Эволюционный процесс

[ редактировать ]Ограничение фенотипических изменений, которое оказывает койнофилия , предполагает, что эволюция может произойти только в том случае, если нельзя избежать мутантных партнеров из-за серьезной нехватки потенциальных партнеров. Чаще всего это происходит в небольших ограниченных сообществах , например, на небольших островах, в отдаленных долинах, озерах, речных системах, пещерах, [9] или в периоды оледенения , [47] или после массового вымирания , когда можно ожидать внезапных всплесков эволюции. [48] В этих обстоятельствах не только выбор партнёров строго ограничен, но и узкие места в популяции , эффекты основателя , генетический дрейф и инбридинг вызывают быстрые, случайные изменения в генетическом составе изолированной популяции. [9] Более того, гибридизация с родственными видами, попавшими в один и тот же изолят, может привести к дополнительным генетическим изменениям. [49] [50] Если изолированная популяция, такая как эта, переживет свои генетические потрясения и впоследствии расширится в незанятую нишу или в нишу, в которой она имеет преимущество перед своими конкурентами, возникнет новый вид или подвид. С геологической точки зрения это будет внезапное событие. После этого возобновление избегания партнеров-мутантов снова приведет к эволюционному застою.

Таким образом, летопись окаменелостей эволюционного прогресса обычно состоит из видов, которые внезапно появляются и в конечном итоге исчезают через сотни тысяч или миллионы лет без каких-либо изменений во внешнем виде. [33] [35] [48] [51] Графически эти ископаемые виды представлены горизонтальными линиями, длина которых показывает, как долго существовал каждый из них. Горизонтальность линий иллюстрирует неизменный внешний вид каждого из ископаемых видов, изображенных на графике. В ходе существования каждого вида новые виды появляются через случайные промежутки времени, каждый из которых также существует в течение многих сотен тысяч лет, прежде чем исчезнуть без изменения внешнего вида. Степень родства и линии происхождения этих конкурирующих видов обычно определить невозможно. Это проиллюстрировано на следующей диаграмме, изображающей эволюцию современного человека с момента отделения гомининов от линии, которая привела к эволюции наших ближайших ныне живущих родственников-приматов, шимпанзе . [51]

Фенотипические последствия

[ редактировать ]Это предположение о том, что узкие места в популяциях , возможно, являются основными генераторами вариаций, которые питают эволюцию, предсказывает, что эволюция обычно будет происходить в виде прерывистых, относительно крупномасштабных морфологических этапов, перемежающихся длительными периодами эволюционного застоя. [52] а не в непрерывной серии мелко постепенных изменений. [53] Однако он делает дальнейший прогноз. [4] Дарвин подчеркивал, что общие биологически бесполезные странности и несоответствия, характеризующие вид, являются признаками эволюционной истории – чего нельзя было бы ожидать, если бы, например, птичье крыло было создано de novo , как утверждают его недоброжелатели. [54] Настоящая модель предсказывает, что в дополнение к пережиткам, отражающим эволюционное наследие организма, все представители данного вида также будут нести на себе печать своего изолированного прошлого – произвольные, случайные особенности, накопленные в результате эффектов основателя , генетического дрейфа и других генетических факторов. последствия полового размножения в небольших изолированных сообществах . [4] [55] Таким образом, все львы, как африканские, так и азиатские, имеют весьма характерный черный пучок меха на конце хвоста, который трудно объяснить с точки зрения адаптации или как пережиток раннего кошачьего или более древнего предка. Уникальное, часто богатое по цвету и узору оперение каждого из современных видов птиц представляет собой аналогичную эволюционную загадку. Этот богатый разнообразный набор фенотипов легче объяснить как продукты изолятов, впоследствии защищенных койнофилией, чем как совокупность очень разнообразных эволюционных реликтов или как наборы уникально развившихся адаптаций.

- Черный пучок меха на конце хвоста этого азиатского льва трудно объяснить эволюционным пережитком или адаптацией. Однако это происходит у всех львов.

- «Очки» буревестника очкового Procellaria conspicillata представляют собой необъяснимую особенность этого вида.

- Уникальное оперение зяблика обыкновенного Fringilla coelebs безошибочно идентифицирует вид, но его адаптивная роль загадочна.

Эволюция сотрудничества

[ редактировать ]Сотрудничество – это любое групповое поведение, которое приносит индивидам больше пользы, чем если бы они действовали как независимые агенты.

Однако эгоистичные люди могут эксплуатировать сотрудничество других, не принимая участия в групповой деятельности, но все же наслаждаясь ее преимуществами. Например, эгоистичная особь, которая не присоединяется к охотничьей стае и не участвует в ее рисках, но, тем не менее, делится добычей, имеет преимущество в приспособленности перед другими членами стаи. Таким образом, хотя группа сотрудничающих индивидуумов более приспособлена, чем эквивалентная группа эгоистичных индивидуумов, эгоистичные индивидуумы, вкрапленные в сообщество кооператоров, всегда более приспособлены, чем их хозяева. В среднем они вырастят больше потомства, чем их хозяева, и в конечном итоге заменят их. [43] [44] [45] [46]

Однако если эгоистичные особи подвергаются остракизму и отвергаются в качестве партнеров из-за их девиантного и необычного поведения, то их эволюционное преимущество становится эволюционным препятствием. [3] Тогда сотрудничество становится эволюционно стабильным . [11] [12]

Влияние диеты и условий окружающей среды

[ редактировать ]

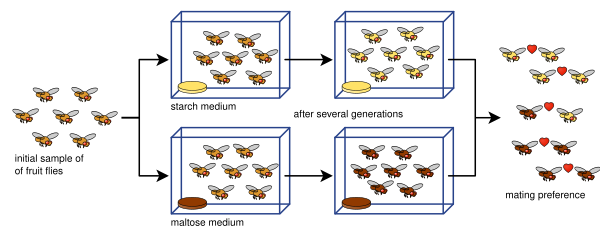

Наиболее задокументированные создания новых видов в лаборатории были осуществлены в конце 1980-х годов. Уильям Райс и Дж. У. Солт разводили плодовых мух Drosophila melanogaster , используя лабиринт с тремя различными вариантами среды обитания, такими как свет/темнота и влажный/сухой. Каждое поколение было помещено в лабиринт, и группы мух, вышедшие из двух из восьми выходов, были разделены для размножения друг с другом в соответствующих группах. Через тридцать пять поколений эти две группы и их потомство были репродуктивно изолированы из-за их сильных предпочтений в среде обитания: они спаривались только в пределах предпочитаемых ими территорий и поэтому не спаривались с мухами, предпочитавшими другие территории. [56] История таких попыток описана в работе Райс и Хостерт (1993). [57] [58]

Дайан Додд использовала лабораторный эксперимент, чтобы показать, как репродуктивная изоляция может развиваться у плодовых мух Drosophila pseudoobscura после нескольких поколений, помещая их в разные среды, на основе крахмала или мальтозы. [59]

Эксперимент Додда было легко повторить многим другим, в том числе с другими видами плодовых мух и пищевыми продуктами. [60]

Ворона -падальщик ( Corvus corone ) и серая ворона ( Corvus cornix ) — два близкородственных вида, географическое распространение которых по Европе показано на прилагаемой диаграмме. Считается, что такое распределение могло быть результатом циклов оледенения во время плейстоцена , которые привели к разделению родительской популяции на изоляты, которые впоследствии вновь расширили свои ареалы, когда климат потеплел, вызвав вторичный контакт. [47] [61] Джелмер В. Поэльстра и его коллеги секвенировали почти все геномы обоих видов в популяциях на разном расстоянии от зоны контакта и обнаружили, что эти два вида генетически идентичны как по ДНК, так и по ее экспрессии (в форме РНК), за исключением из-за отсутствия экспрессии небольшой части (<0,28%) генома (расположенной на хромосоме 18 птицы) у серой вороны, что придает более светлую окраску оперения ее туловищу. [47] Таким образом, эти два вида могут жизнеспособно гибридизироваться, и иногда это происходит в зоне контакта, но полностью черные вороны-падальщики на одной стороне зоны контакта спариваются почти исключительно с другими полностью черными воронами-падальщиками, в то время как то же самое происходит среди хохлатых ворон. вороны по другую сторону зоны контакта. Таким образом, ясно, что только внешний вид этих двух видов препятствует гибридизации. [47] [61] Авторы связывают это с ассортативным спариванием , преимущество которого неясно и которое привело бы к быстрому появлению потоков новых линий и, возможно, даже видов за счет взаимного притяжения между мутантами. Унникришнан и Ахила [62] вместо этого предполагают, что койнофилия является более точным объяснением устойчивости к гибридизации в зоне контакта, несмотря на отсутствие физиологических, анатомических или генетических барьеров для такой гибридизации.

Прием

[ редактировать ]Уильям Б. Миллер, [5] в недавнем обширном обзоре теории койнофилии (2013 г.) отмечает, что, хотя она и дает точные объяснения группировки половых животных в виды, их неизменное сохранение в летописи окаменелостей в течение длительных периодов времени и фенотипические различия между видами, как ископаемые, так и и дошедший до нас, он представляет собой серьезное отклонение от широко распространенного мнения о том, что полезные мутации распространяются, в конечном итоге, на всю популяцию или на ее некоторую часть (заставляя ее эволюционировать ген за геном). [63] [64] Дарвин признавал, что этот процесс не имеет врожденной или неизбежной склонности к образованию видов. [24] [23] Вместо этого население будет находиться в состоянии постоянного перехода как во времени, так и в пространстве . [24] [23] В любой момент времени они будут состоять из особей с разным количеством полезных характеристик, которые могут или не могут достичь их из разных точек происхождения в популяции, а нейтральные характеристики будут иметь разброс, определяемый случайными механизмами, такими как генетический дрейф. . [65] [66] [67]

Он также отмечает, что койнофилия не дает объяснения тому, как возникают физиологические, анатомические и генетические причины репродуктивной изоляции. только поведенческой репродуктивной изоляцией Койнофилия занимается . Кроме того, трудно понять, как койнофилия может применяться к растениям и некоторым морским существам, которые выбрасывают свои гаметы в окружающую среду, чтобы встретиться и слиться, по-видимому, совершенно случайно (в пределах конспецифических границ). Однако когда для опыления стигматов используется пыльца нескольких совместимых доноров, доноры обычно не дают равное количество семян. [68] Маршалл и Диггл утверждают, что существование какого-то неслучайного происхождения семян у цветковых растений фактически не подвергается сомнению. Как это происходит, остается неизвестным. Выбор пыльцы – одна из возможностей, [68] принимая во внимание, что 50% гаплоидного генома пыльцевого зерна экспрессируется во время роста его трубки по направлению к семязачатку. [69]

Очевидное предпочтение самок некоторых видов, особенно птиц, преувеличенным мужским украшениям , таким как хвост павлина, [7] [70] [71] нелегко согласовать с концепцией койнофилии.

Ссылки

[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б Саймонс, Дональд (1979). Эволюция человеческой сексуальности . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-502535-4 . LCCN 78023361 . OCLC 4494283 .

- ^ Перейти обратно: а б с д и Ланглуа, Джудит Х.; Роггман, Лори А. (1990). «Привлекательные лица бывают только средними». Психологическая наука . 1 (2): 115–121. дои : 10.1111/j.1467-9280.1990.tb00079.x . ISSN 0956-7976 . S2CID 18557871 .

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к Коэслаг, Йохан Х. (1990). «Койнофилия группирует сексуальные существа в виды, способствует застою и стабилизирует социальное поведение». Журнал теоретической биологии . 144 (1): 15–35. Бибкод : 1990JThBi.144...15K . дои : 10.1016/s0022-5193(05)80297-8 . ISSN 0022-5193 . ПМИД 2200930 .

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Коэслаг, Йохан Х. (1995). «О двигателе видообразования». Журнал теоретической биологии . 177 (4): 401–409. Бибкод : 1995JThBi.177..401K . дои : 10.1006/jtbi.1995.0256 . ISSN 0022-5193 .

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Миллер, Уильям Б. (2013). «Что такого особенного в эволюционных разрывах?». В: Микрокосм внутри: эволюция и вымирание в гологеноме . Бока-Ратон, Флорида: Universal Publishers. стр. 177, 395–396. ISBN 978-1-61233-2772 .

- ^ Унникришнан, МК (2012). «Возвращение к койнофилии: эволюционная связь между выбором партнера и распознаванием лиц». Современная наука . 102 (4): 563–570.

- ^ Перейти обратно: а б с д и Мейнард Смит, Джон (1989). Эволюционная генетика . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. стр. 55, 267, 273, 281. ISBN. 978-0-19-854215-5 .

- ^ Уильямс, Джордж К. (1992). «Оптимизация и родственные понятия». В: Естественный отбор: области, уровни и проблемы . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. стр. 60–61. ISBN 978-0-19-506933-4 .

- ^ Перейти обратно: а б с Аяла, Франсиско Дж. (1982). Популяционная и эволюционная генетика . Менло-Парк, Калифорния: Бенджамин/Каммингс. стр. 60, 73–83, 182–190, 198–215 . ISBN 978-0-8053-0315-5 . LCCN 81021623 . OCLC 8034790 .

- ^ Басс, DM (1985). «Выбор партнера». Американский учёный . 37 (1): 47–51. Бибкод : 1985AmSci..73...47B .

- ^ Перейти обратно: а б Коэслаг, Дж. Х. (1997). «Секс, игра-дилемма заключённого и эволюционная неизбежность сотрудничества». Журнал теоретической биологии . 189 (1): 53–61. Бибкод : 1997JThBi.189...53K . дои : 10.1006/jtbi.1997.0496 . ПМИД 9398503 .

- ^ Перейти обратно: а б Коэслаг, Дж. Х. (2003). «Эволюция сотрудничества: сотрудничество побеждает отступничество в модели кукурузного поля». Журнал теоретической биологии . 224 (3): 399–410. Бибкод : 2003JThBi.224..399K . дои : 10.1016/s0022-5193(03)00188-7 . ПМИД 12941597 .

- ^ Коэслаг, Дж. Х.; Коэслаг, П.Д. (1993). «Эволюционно стабильный мейотический пол». Журнал наследственности . 84 (5): 396–399. doi : 10.1093/oxfordjournals.jhered.a111360 .

- ^ Коэслаг, ПД; Коэслаг, Дж. Х. (1994). «Коинофилия стабилизирует бигендерное половое размножение против асексуального в неизменной среде». Журнал теоретической биологии . 166 (3): 251–260. Бибкод : 1994JThBi.166..251K . дои : 10.1006/jtbi.1994.1023 . ПМИД 8159013 .

- ^ Перейти обратно: а б Ланглуа, Дж. Х.; Роггман, Луизиана; Массельман, Л.; Актон, С. (1991). «Картинка стоит тысячи слов: Ответ на «О сложности усреднения лиц» ». Психологическая наука . 2 (5): 354–357. дои : 10.1111/j.1467-9280.1991.tb00165.x . S2CID 143993972 .

- ^ Перейти обратно: а б Ланглуа, Дж. Х.; Массельман, Л. (1995). «Мифы и тайны красоты». В Калхауне, Демократическая Республика Корея (ред.). Ежегодник науки и будущего, 1996 год . Чикаго: Британская энциклопедия, Inc., стр. 40–61.

- ^ Перейти обратно: а б Рубинштейн, AJ; Ланглуа, Дж. Х.; Роггман, Дж. Х. (2002). «Что делает лицо привлекательным и почему: роль усреднённости в определении красоты лица». На Родосе, Г.; Зебровиц, Луизиана (ред.). Привлекательность лица: эволюционные, когнитивные и социальные перспективы . Вестпорт, Коннектикут: Ablex. стр. 1–33.

- ^ Мартин Грюндль. «среднее значение двух человеческих лиц» . Uni-regensburg.de . Проверено 4 июня 2018 г.

- ^ «Процесс усреднения тем более привлекательным и привлекательным становилось среднестатистическое лицо» . Домашняя страница.psy.utexas.edu. Архивировано из оригинала 4 февраля 2015 г. Проверено 4 июня 2018 г.

- ^ Ланглуа, Дж. Х.; Роггман, Луизиана; Массельман, Л. (1994). «Что среднее и что не среднее в привлекательных лицах?». Психологическая наука . 5 (4): 214–220. дои : 10.1111/j.1467-9280.1994.tb00503.x . S2CID 145147905 .

- ^ Калик, С.М.; Зебровиц, Луизиана; Ланглуа, Дж. Х.; Джонсон, РМ (1998). «Является ли привлекательность человеческого лица честной рекламой здоровья? Продольные данные по эволюционному вопросу». Психологическая наука . 9 :8–13. дои : 10.1111/1467-9280.00002 . S2CID 9134500 .

- ^ Хосс, РА; Ланглуа, Дж. Х. (2003). «Младенцы предпочитают красивые лица». В Паскалисе, О.; Слейтер, А. (ред.). Развитие обработки лица в младенчестве и раннем детстве: современные перспективы . Нью-Йорк: Издательство Nova Science. стр. 27–38.

- ^ Перейти обратно: а б с д Дарвин, Чарльз (1859). «Глава 6, «Трудности теории»». О происхождении видов путем естественного отбора, или о сохранении избранных рас в борьбе за жизнь (1-е изд.). Лондон: Джон Мюррей . LCCN 06017473 . OCLC 741260650 .

- ^ Перейти обратно: а б с д и Гулд, Стивен Джей (1980). «Куахог есть Куахог» . В: Большой палец панды: больше размышлений о естествознании . Нью-Йорк: WW Norton & Company. стр. 204–213 . ISBN 978-0-393-30023-9 .

- ^ Перейти обратно: а б Хоккей, ПАР; Дин, WRJ; Райан, П.Г., ред. (2003). Робертс – Птицы Южной Африки, VII изд . Кейптаун: Книжный фонд Джона Воелкера. стр. 14, 60–1138. ISBN 978-0620340519 .

- ^ Уайт, GC; Бернхэм, КП (1999). «Программа МАРК. Оценка выживаемости меченых животных». Исследование птиц . 46 : S120–S139. дои : 10.1080/00063659909477239 .

- ^ Рейнольдс, Ричард Т.; Джой, Сюзанна М.; Лесли, Дуглас Г. (1994). «Продуктивность гнезд, верность и расстояние между ястребами-тетеревятниками в Аризоне». Исследования в области птичьей биологии . 16 : 106–113.

- ^ Бернштейн, Харрис; Байерли, Генри К.; Хопф, Фредерик А.; и др. (1985). «Секс и возникновение видов». Журнал теоретической биологии . 117 (4): 665–690. Бибкод : 1985JThBi.117..665B . дои : 10.1016/S0022-5193(85)80246-0 . ISSN 0022-5193 . ПМИД 4094459 .

- ^ Хопф, Фредерик А. (1990). «Дилемма Дарвина переходных форм: сравнение модели с данными». В Мейнарде Смите, Дж.; Вида, Г. (ред.). Организационные ограничения динамики эволюции . Манчестер: Издательство Манчестерского университета. стр. 357–372.

- ^ Гулд, Стивен Джей (1985). Улыбка фламинго: размышления о естествознании . Лондон: Книги Пингвина. стр. 160, 169. ISBN. 978-0-14-013554-1 .

- ^ Мейнард Смит, Джон (1983). «Генетика стаза и пунктуации». Ежегодный обзор генетики . 17 :11–25. дои : 10.1146/annurev.ge.17.120183.000303 . ISSN 0066-4197 . ПМИД 6364957 .

- ^ Перейти обратно: а б с Элдридж, Найлз; Гулд, Стивен Джей (1972). «Периодическое равновесие: альтернатива филетическому градуализму». В Шопфе, TJM (ред.). Модели в палеобиологии . Сан-Франциско: Фриман Купер. стр. 82–115.

- ^ Перейти обратно: а б Гулд, Стивен Джей; Элдридж, Найлз (1977). «Периодическое равновесие: пересмотренный темп и способ эволюции». Палеобиология . 3 (2): 115–151. Бибкод : 1977Pbio....3..115G . дои : 10.1017/S0094837300005224 . S2CID 83492071 .

- ^ Перейти обратно: а б с Уильямс, Джордж К. (1992). «Стазис». В: Естественный отбор: области, уровни и проблемы . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. стр. 127–142. ISBN 978-0-19-506933-4 .

- ^ Перейти обратно: а б Гулд, Стивен Джей (1980). «Эпизодический характер эволюционных изменений» . В: Большой палец панды: больше размышлений о естествознании . Нью-Йорк: WW Norton & Company. стр. 179–185 . ISBN 978-0-393-30023-9 .

- ^ Стюарт, Крис; Стюарт, Тильда (2007). Полевой справочник по млекопитающим Южной Африки (Четвертое изд.). Кейптаун: Струик. стр. 30–285. ISBN 978-1-77007-404-0 .

- ^ Законы, Билл (2010). Пятьдесят растений, изменивших ход истории . Буффало, Нью-Йорк: Firefly Books. стр. 210–215. ISBN 978-1-55407-798-4 . LCCN 2011414731 . OCLC 711609823 .

- ^ Майр, Эрнст (1954). «Изменение генетической среды и эволюция». В Хаксли, Джулиан ; Харди, Алистер С .; Форд, Эдмунд Б. (ред.). Эволюция как процесс . Лондон: Аллен и Анвин . LCCN 54001781 . OCLC 974739 .

- ^ Гулд, Стивен Джей (1980). «Возвращение обнадеживающего монстра» . В: Большой палец панды: больше размышлений о естествознании . Нью-Йорк: WW Norton & Company. стр. 186–193 . ISBN 978-0-393-30023-9 .

- ^ Докинз, Ричард (1988). Слепой часовщик . Лондон: Книги Пингвина. стр. 5, 21. ISBN. 978-0-14-014481-9 .

- ^ Уильямс, Джордж К. (1972). Адаптация и естественный отбор: критика некоторых современных эволюционных идей . Принстон: Издательство Принстонского университета. ISBN 978-0-691-02357-1 .

- ^ Мейнард Смит, Джон (1964). «Групповой отбор и родственный отбор». Природа . 201 (4924): 1145–1147. Бибкод : 1964Natur.201.1145S . дои : 10.1038/2011145a0 . S2CID 4177102 .

- ^ Перейти обратно: а б Докинз, Ричард (1995). Река из Эдема: дарвиновский взгляд на жизнь . Серия «Мастера естественных наук». Нью-Йорк: Основные книги . ISBN 978-0-465-01606-8 . LCCN 94037146 . OCLC 31376584 .

- ^ Перейти обратно: а б Докинз, Р. (1994). «Комментарий к книге «Уилсон и Трезвый: выбор группы»» . Поведенческие и мозговые науки . 17 (4): 616–617. дои : 10.1017/S0140525X00036207 . S2CID 143378724 . Архивировано из оригинала 15 сентября 2006 г.

- ^ Перейти обратно: а б Деннетт, Дэниел К. (1994). «E Pluribus Unum? Комментарий к книге Wilson & Sober: Group Selection» . Поведенческие и мозговые науки . 17 (4): 617–618. дои : 10.1017/s0140525x00036219 . S2CID 146359497 . Архивировано из оригинала 27 декабря 2007 г.

- ^ Перейти обратно: а б Пинкер, С. (2012). Ложная привлекательность группового отбора . Эдж, 19 июня 2012 г. http://edge.org/conversation/the-false-allure-of-group-selection.

- ^ Перейти обратно: а б с д Поэльстра, Джелмер В.; Виджай, Нагарджун; Боссу, Кристен М.; и др. (2014). «Геномный ландшафт, лежащий в основе фенотипической целостности перед лицом потока генов у ворон» . Наука . 344 (6190): 1410–1414. Бибкод : 2014Sci...344.1410P . дои : 10.1126/science.1253226 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 24948738 . S2CID 14431499 .

- ^ Перейти обратно: а б Кэмпбелл, Нил А. (1990). Биология (2-е изд.). Редвуд-Сити, Калифорния: Паб Benjamin/Cummings. Co., стр. 450–451, 487–490, 499–501. ISBN 978-0-8053-1800-5 . LCCN 89017952 . OCLC 20352649 .

- ^ Арнольд, МЛ (1996). Естественная гибридизация и эволюция . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. п. 232. ИСБН 978-0-19-509975-1 .

- ^ Вендел, Дж. Ф.; Дойл, Джей-Джей (1998). «Секвенирование ДНК». В Солтисе, Делавэр; Солтис, PS ; Дойл, Джей-Джей (ред.). Молекулярная систематика растений II . Бостон: Клювер. стр. 265–296.

- ^ Перейти обратно: а б Маккарти, Теренс; Рубидж, Брюс (2005). История Земли и жизни: взгляд на путешествие длиной в 4,6 миллиарда лет из Южной Африки . Кейптаун, Южная Африка: Struik Publishers. ISBN 978-1-77007-148-3 . LCCN 2006376206 . OCLC 62098231 .

- ^ Гулд, Стивен Джей (1980). «Эпизодический характер эволюционных изменений» . В: Большой палец панды: больше размышлений о естествознании . Нью-Йорк: WW Norton & Company. стр. 179–185 . ISBN 978-0-393-30023-9 .

- ^ Докинз, Ричард (1988). «Прокладывая следы в животном пространстве». В: Слепой часовщик . Лондон: Книги Пингвина. стр. 77–109. ISBN 978-0-14-014481-9 .

- ^ Гулд, Стивен Джей (1980). «Бессмысленные знаки истории» . В: Большой палец панды: больше размышлений о естествознании . Нью-Йорк: WW Norton & Company. стр. 27–34 . ISBN 978-0-393-30023-9 .

- ^ Циммер, Карл (2001). Эволюция: Триумф идеи . Введение Стивена Джея Гулда ; предисловие Ричарда Хаттона (1-е изд.). Нью-Йорк: ХарперКоллинз . ISBN 978-0-06-019906-7 . LCCN 2001024077 . OCLC 46359440 .

- ^ Райс, Уильям Р.; Солт, Джордж В. (1988). «Видообразование посредством разрушительного отбора в зависимости от предпочтений среды обитания: экспериментальные данные». Американский натуралист . 131 (6): 911–917. дои : 10.1086/284831 . ISSN 0003-0147 . S2CID 84876223 .

- ^ Райс, Уильям Р.; Хостерт, Эллен Э. (1993). «Лабораторные эксперименты по видообразованию: чему мы научились за 40 лет?». Эволюция . 47 (6): 1637–1653. дои : 10.2307/2410209 . ISSN 0014-3820 . JSTOR 2410209 . ПМИД 28568007 .

- ^ Гаврилец, Сергей (2003). «Перспектива: модели видообразования: чему мы научились за 40 лет?». Эволюция . 57 (10): 2197–2215. дои : 10.1554/02-727 . ISSN 0014-3820 . ПМИД 14628909 . S2CID 198158082 .

- ^ Додд, Дайан МБ (1989). «Репродуктивная изоляция как следствие адаптивной дивергенции Drosophila pseudoobscura ». Эволюция . 43 (6): 1308–1311. дои : 10.2307/2409365 . ISSN 0014-3820 . JSTOR 2409365 . ПМИД 28564510 .

- ^ Киркпатрик, Марк; Равинье, Вирджиния (2002). «Видообразование путем естественного и полового отбора: модели и эксперименты». Американский натуралист . 159 (С3): С22–С35. дои : 10.1086/338370 . ISSN 0003-0147 . ПМИД 18707367 . S2CID 16516804 .

- ^ Перейти обратно: а б де Книф, Питер (2014). «Как падаль и серые вороны побеждают проклятие Линнея». Наука . 344 (6190): 1345–1346. Бибкод : 2014Sci...344.1345D . дои : 10.1126/science.1255744 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 24948724 . S2CID 207790306 .

- ^ Поэльстра, Джелмер В.; Виджай, Нагарджун; Боссу, Кристен М.; и др. (2014). «Геномный ландшафт, лежащий в основе фенотипической целостности перед лицом потока генов у ворон» (PDF) . Наука . 344 (6190): 1410–1414. Бибкод : 2014Sci...344.1410P . дои : 10.1126/science.1253226 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 24948738 . S2CID 14431499 .

Фенотипические различия между воронами-падальщиками и серыми воронами в зоне гибридизации в Европе вряд ли обусловлены ассортативным спариванием.

- Комментарий Мажуванчерри К. Унникришнана и Х.С. Ахилы. - ^ Докинз, Ричард (1988). «Накопление мелочи». В: Слепой часовщик . Лондон: Книги Пингвина. стр. 43–74. ISBN 978-0-14-014481-9 .

- ^ Докинз, Ричард (1996). Восхождение на гору Невероятного . Лондон: Книги Пингвина. стр. 97–179. ISBN 978-0-670-85018-1 .

- ^ Гулд, С.Дж.; Левонтин, RC (сентябрь 1979 г.). «Перемычки Сан-Марко и панглосская парадигма: критика адаптационистской программы». Труды Лондонского королевского общества Б. 205 (1161) (опубликовано в 1979 г.): 581–598. Бибкод : 1979РСПСБ.205..581Г . дои : 10.1098/rspb.1979.0086 . ПМИД 42062 . S2CID 2129408 .

- ^ Гулд, Стивен Джей (1983). «Гиена мифы и реальность» . В: Куриные зубы и конские пальцы. Дальнейшие размышления по естествознанию . Хармондсворт, Миддлсекс, Англия: Penguin Books. стр. 147–157 . ISBN 978-0-14-022533-4 .

- ^ Гулд, Стивен Джей (1980). Большой палец панды. Еще размышления о естествознании . Нью-Йорк: WW Norton & Company. стр. 129–130 . ISBN 978-0-393-30023-9 .

- ^ Перейти обратно: а б Маршалл, Дайан Л.; Диггл, Памела К. (2001). «Механизмы дифференциальной эффективности донора пыльцы у дикого редиса Raphanus sativus (Brassicaceae)» . Американский журнал ботаники . 88 (2): 242–257. дои : 10.2307/2657015 . ISSN 1537-2197 . JSTOR 2657015 . ПМИД 11222247 .

- ^ Триверс, Роберт (1988). «Половые различия в скорости рекомбинации и полового отбора» . В Мишо, Ричард Э.; Левин, Брюс Р. (ред.). Эволюция секса . Сандерленд, Массачусетс: Sinauer Associates Inc., с. 279 . ISBN 978-0-87893-459-1 .

- ^ Докинз, Ричард (1988). «Взрывы и спирали». В: Слепой часовщик . Лондон: Книги Пингвина. стр. 195–220. ISBN 978-0-14-014481-9 .

- ^ Ланде, Р. (1981). «Модели видообразования путем полового отбора по полигенным признакам» . Труды Национальной академии наук США . 78 (6): 3721–3725. Бибкод : 1981PNAS...78.3721L . дои : 10.1073/pnas.78.6.3721 . ПМК 319643 . ПМИД 16593036 .