История Индо-Греческого царства

| Часть серии о |

| Индо-Греческое царство |

|---|

|

История Индо-Греческого царства охватывает период со II века до нашей эры до начала I века нашей эры на севере и северо-западе Индийского субконтинента . Было более 30 индо-греческих царей, часто соперничавших на разных территориях. Многие из них известны только по своим монетам. [ нужна ссылка ]

Многие даты, территории и отношения между индо-греческими царями являются предварительными и в основном основаны на нумизматическом анализе (найти места, надпечатки, монограммы, металлургия, стили), нескольких классических сочинениях, а также индийских сочинениях и эпиграфических свидетельствах. Следующий список царей, дат и территорий после правления Деметрия основан на последнем и наиболее обширном анализе по этому вопросу, проведенном Осмундом Бопеарачи и Р. К. Старшим.

Вторжение в северную Индию и создание так называемого «Индо-греческого царства» началось около 200 г. до н.э., когда Деметрий , сын греко-бактрийского царя Евтидема I , повел свои войска через Гиндукуш . Аполлодот , возможно, добился успехов на юге, а Менандр возглавил более поздние вторжения дальше на восток. После своих завоеваний Деметрий получил титул ανικητος («Аникетус», букв. Непобедимый ), титул, который раньше никогда не давался ни одному царю. [ 1 ]

Письменные свидетельства первоначального греческого вторжения сохранились в греческих трудах Страбона и Юстина , а также на санскрите в записях Патанджали , Калидасы и в Юга-пуране , среди других. Монеты и архитектурные свидетельства также свидетельствуют о масштабах первоначальной греческой кампании.

Доказательства первоначального вторжения

[ редактировать ]Греко-римские источники

[ редактировать ]Греко-бактрийцы перешли Гиндукуш , а также начали повторно оккупировать территорию Арахозии , где греческое население проживало еще до приобретения этой территории Чандрагуптой у Селевка . Исидор Харакский описывает там греческие города, один из них назывался Деметриадой, вероятно, в честь завоевателя Деметрия . [ 2 ]

По словам Страбона , греческое наступление временно дошло до столицы Шунга Паталипутры (сегодня Патна ) в восточной Индии:

«Из восточных частей Индии нам стали известны все те части, которые лежат по эту сторону Гипаниса , а также любые части за Гипанисом, о которых добавлено описание теми, кто после Александра вышел за пределы Гипаниса. Гипани — к Гангу и Паталипутре ».

Греческий историк I века до нашей эры Аполлодор , цитируемый Страбоном, утверждает, что бактрийские греки во главе с Деметрием I и Менандром завоевали Индию и заняли большую территорию, чем греки при Александре Великом , выходя за пределы Гипаниса в сторону Гималаев : [ 5 ]

«Греки стали хозяевами Индии, и они покорили больше племен, чем Александр , в частности Менандр , ибо одни были покорены им лично, а другие — Деметрием , сыном Евтидема , царя бактрийцев».

- Аполлодор, цитируется у Страбона 11.11.1. [ 6 ]

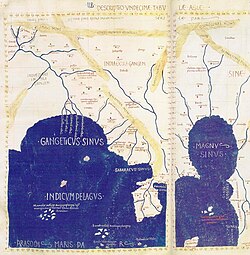

Римский историк Юстин также упоминал Индо-греческое царство, описывая «Деметрия, царя индейцев» (« Regis Indorum ») и объясняя, что после победы над ним Евкратид, в свою очередь, «подчинил Индию своей власти» (« Индиам в потестатеме »). переделегировать ") [ 7 ] (со времен посольств Мегасфена в III веке до нашей эры под «Индией» понимался весь субконтинент, и она была нанесена на карту такими географами, как Эратосфен ). Юстин также упоминает Аполлодота и Менандра как индийских царей. [ 8 ]

Греческие и индийские источники склонны указывать, что греки дошли до Паталипутры, пока не были вынуждены отступить. Это наступление, вероятно, произошло во время правления Менандра, самого важного индо-греческого царя (AK Narain and Keay 2000), и, вероятно, носило лишь военный характер временного характера, возможно, в союзе с коренными индийскими государствами. Постоянные индо-греческие владения простирались только от Кабульской долины до восточного Пенджаба или немного дальше на восток.

На юге греки оккупировали территории Синда и Гуджарата вплоть до района Сурат (греч. Сараостус ) возле Мумбаи (Бомбей), включая стратегическую гавань Баригаза ( Бхарух ), [ 9 ] как засвидетельствовано несколькими авторами (Страбон 11; Перипл Эритрейского моря, гл. 41/47) и о чем свидетельствуют монеты, датированные индо-греческим правителем Аполлодотом I :

«Греки... овладели не только Паталеной , но и на остальной части побережья так называемым царством Сараоста и Сигердиса ».

- Страбон 11.11.1 [ 10 ]

I века н. э. Перипл Эритрейского моря описывает многочисленные греческие постройки и укрепления в Баригазе , хотя и ошибочно приписывает их Александру, и свидетельствует об обращении индо-греческих монет в регионе:

«Метрополь этой страны — Миннагара, откуда в Баригазу привозят много хлопчатобумажной ткани. В этих местах даже до настоящего времени сохранились следы экспедиции Александра, такие как древние святыни, стены фортов и большие колодцы».

— Перипл, гл. 41

«До сих пор в Баригазе распространены древние драхмы, пришедшие из этой страны, с надписями греческими буквами и изображениями тех, кто царствовал после Александра, Аполлодора (так в оригинале) и Менандра».

- Перипл Глава. 47 [ 11 ]

У древних авторов (Плиния, Арриана, Птолемея и Страбона) можно найти список провинций, сатрапий или простых региональных обозначений, а также греческих городов Индо-Греческого царства (хотя другие были утеряны), начиная от Инда бассейна до верхней долины Ганга. [ 12 ]

Индийские источники

[ редактировать ]Различные индийские записи описывают нападения яванов на Матхуру , Панчалу , Сакету и Паталипутру . Термин «Явана » считается транслитерацией слова «ионийцы» и, как известно, обозначал эллинистических греков (начиная с « Эдиктов Ашоки» , где Ашока пишет о « Яваны царе Антиохе »), но, возможно, иногда относился к другим иностранцам как к ну, особенно в последующие века.

Патанджали , грамматист и комментатор Панини , живший около 150 г. до н. э., описывает в « Махабхасье» : [ 13 ] вторжение в двух примерах с использованием несовершенного времени санскрита , обозначающего недавнее событие:

- « Арунад Яванах Сакетам » (« Яваны (греки) осадили Сакету»)

- « Арунад Явано Мадхьямикам » («Яваны осаждали Мадхьямику» («Срединную страну»)).

Анушасанапарава , Махабхараты подтверждает что страна Матхура, сердце Индии, находилась под совместным контролем яванов и камбоджи . [ 14 ] Ваюпурана утверждает , что Матхурой правили семь греческих царей в течение 82 лет. [ 15 ]

Отчеты о битвах между греками и шунгами в Центральной Индии также можно найти в Малавикагнимитраме , пьесе Калидасы , в которой описывается встреча греческих войск с Васумитрой, внуком Пушьямитры , во время правления последнего. [ 16 ]

Также брахманический текст « Юга Пурана» , описывающий индийские исторические события в форме пророчества, [ 17 ] повествует о нападении индо-греков на столицу Паталипутру, великолепный город-крепость с 570 башнями и 64 воротами, согласно Мегасфену , [ 18 ] и описывает окончательное разрушение городских стен:

«Тогда, подойдя к Сакете вместе с панчалами и матхурами , доблестные в бою яваны достигнут Кусумадхваджи («Города цветка-знамени», Паталипутры ). Тогда однажды Пуспапура (другое имя Паталипутры) достигнет будет достигнуто и его знаменитые глинобитные [стены] разрушены, все царство будет в беспорядке».

- Юга Пурана , параграфы 47–48, издание 2002 г.

Согласно «Юга-пуране», следует ситуация полного социального беспорядка, в которой яваны правят и смешиваются с людьми, а положение брахманов и шудр переворачивается :

« Шудры также будут произносить бхо (форму обращения к равному или низшему), а брахманы будут произносить арью (форму обращения к вышестоящему), а старейшины, наиболее боящиеся дхармы , будут бесстрашно И в городе яваны, князья, познакомят этот народ с ними: но яваны, увлеченные войной, не останутся в Мадхьядеше».

- Юга Пурана , параграфы 55–56, издание 2002 г.

Эпиграфические останки

[ редактировать ]Известно несколько изображений греков в Центральной Индии, датированных II-I веками до нашей эры, например, греческий солдат в Бхархуте или фриз в Санчи , на котором изображены иностранцы греческой внешности, почитающие ступу Санчи дарами, молитвами и музыкой (изображение выше). ). они носят Накидку -хламиду поверх коротких хитоновых туник без брюк и имеют сандалии с высокой шнуровкой . Они безбородые, с короткими вьющимися волосами и повязками на голове, а двое мужчин носят конические шляпы -пилосы . Они играют на различных инструментах, в том числе на двух карниксах и одном авлосе с двойной флейтой. [ 19 ] Это недалеко от Видисы индо-греческий памятник — столб Гелиодора , где известен .

Столб, обнаруженный в Рехе, в долине Ганга, в 350 км к юго-востоку от Матхуры, упоминает Менандра:

«Великий царь царей, великий царь Менандр, спаситель, стойкий в Законе ( дхарме ), победоносный и непобедимый...»

— Надпись Рех. [ 20 ]

Другая надпись в 17 км от Матхуры, надпись Магера, содержит фразу «В 116-м году правления греческих царей...», предполагающую греческое правление в этом районе примерно до 70 г. до н.э., поскольку считается, что «греческая эра» началась около 186 г. до н.э. [ 21 ]

Археологические останки

[ редактировать ]Городские останки

[ редактировать ]Город Сиркап , расположенный сегодня на северо-западе Пакистана недалеко от Таксилы , был построен в соответствии с « гипподамианским » планом, характерным для греческих городов, и представлял собой эллинистическую крепость значительных размеров с 6000-метровой стеной по окружности и высотой около 10 метров. Дома индо-греческого уровня «лучше всего спланированы из всех шести слоев, а бутовая кладка, из которой построены его стены, также самая прочная и компактная». [ 22 ] Считается, что город построил Деметрий.

Артефакты

[ редактировать ]

Было найдено несколько эллинистических артефактов, в частности монеты индо-греческих царей, каменные палитры с изображением греческих мифологических сцен и небольшие статуэтки. Некоторые из них являются чисто эллинистическими, другие указывают на эволюцию греко -бактрийских стилей, обнаруженных в Ай-Хануме, в сторону более индийских стилей. Например, такие аксессуары, как индийские браслеты на лодыжке, можно найти на некоторых изображениях греческих мифологических персонажей, таких как Артемида .

Однако раскопки греческих уровней в Сиркапе были очень ограниченными и проводились в периферийных областях из уважения к более поздним археологическим слоям (индо -скифским и особенно индо-парфянским уровням) и сохранившимся религиозным постройкам, а также из-за сложность проведения обширных раскопок на глубину около 6 метров. Результаты хотя и интересны, но частичны и не могут считаться исчерпывающими. [ 23 ] Помимо этого, никаких масштабных археологических раскопок индо-греческого города по сути никогда не проводилось.

Множество эллинистических артефактов и керамики также можно найти по всей Северной Индии. [ 24 ] были найдены глиняные печати с изображением греческих божеств и изображение индо-греческого царя, предположительно Деметрия В Бенаресе . [ 25 ]

Ступы

[ редактировать ]

Когда индо-греки поселились в районе Таксилы, здесь уже присутствовали крупные буддийские сооружения, такие как ступа Дхармараджика, построенная Ашокой в III веке до нашей эры. В последующие столетия эти сооружения были усилены путем возведения колец из ступ меньшего размера и построек вокруг первоначальных. Многочисленные монеты индо-греческого царя Зойла II были найдены под фундаментом прямоугольной часовни I века до нашей эры возле ступы Дхармараджика. [ 28 ]

Кроме того, различные буддийские сооружения, такие как ступа Буткара в районе Свата, были расширены и украшены эллинистическими архитектурными элементами во 2 веке до нашей эры, особенно во время правления Менандра . [ 29 ] Когда индо-греки поселились в Индии, ступы представляли собой просто круглые курганы, возможно, с некоторыми верхними украшениями, но вскоре они добавили различные структурные и декоративные элементы, такие как армирующие пояса, ниши, архитектурные украшения, такие как плинтусы , торы и каветто , штукатурку, расписанную декоративные свитки. Ниши, вероятно, были предназначены для размещения статуй или фризов, что является признаком раннего буддийского описательного искусства во времена индо-греков. [ 30 ] Внутри этих построек были найдены монеты Менандра, датируемые примерно 150 годом до нашей эры. К концу индо-греческого правления и в индо-скифский период (I век до н. э.) ступы были богато украшены лестничными маршами с колоннами и эллинистическими свитками из аканта листьев .

Консолидация

[ редактировать ]Конец первых завоеваний

[ редактировать ]Вернувшись в Бактрию, царю по имени Евкратид удалось свергнуть династию Евтидемидов около 170 г. до н.э., а несколько лет спустя он стал правителем и самых западных индийских территорий, тем самым ослабив Индо-греческое царство и положив конец их экспансии.

Возможно, на востоке также были неудачи. Надпись Хатигумфа , написанная царем Калинга Кхаравелой , имя которого было идентифицировано как «Деметрий», со своей армией в восточной Индии, по-видимому , , также описывает присутствие царя Яваны до города Раджагриха примерно в 70 км к юго-востоку от Паталипутра и один из главных буддийских священных городов, но утверждает, что этот Деметрий в конечном итоге отступил в Матхуру, узнав о военных успехах Кхаравелы дальше на юг:

«Затем, на восьмом году, ( Кхаравела ) с большой армией, разграбившей Горадхагири, оказывает давление на Раджагаху ( Раджагриху ). Из-за громкого слуха об этом подвиге яванский (греческий) царь Дими[та] отступил в Матхуру. высвободив свою деморализованную армию и транспорт».

- Надпись Хатигумфа в Epigraphia Indica , Vol. ХХ. [ 31 ]

Интерпретация была оспорена, и кажется, что присутствие Деметрия I на этом Дальнем Востоке трудно подтвердить, который вообще не выпускал индийских монет.

В любом случае, Евкратид, похоже, оккупировал территорию вплоть до реки Инд , между ок. 170 г. до н.э. и 150 г. до н.э. Его продвижение в конечном итоге было остановлено индо-греческим царем Менандром I, который утвердился в индийской части империи и начал последнюю экспансию на восток.

Укрепление и возвышение Менандра I

[ редактировать ]

Менандр считается, вероятно, самым успешным индо-греческим царем и завоевателем самой обширной территории. [ 32 ] Находки его монет — самые многочисленные и самые распространенные из всех индо-греческих царей. В древности, по крайней мере, с I века н. э., «Менандра Монса», [ нужна ссылка ] или «Горы Менандра», стали обозначать горную цепь на крайнем востоке Индийского субконтинента, сегодняшние холмы Нага и Аракан , как указано на карте мира Птолемея, составленной географом I века нашей эры Птолемеем . описывается Менандра также помнят в буддийской литературе, где он назывался Милиндой, а в Милинда Панха как обращенный в буддизм : он стал архатом, чьи мощи хранились в манере, напоминающей Будду. Он также провел нумизматические реформы, такие как выпуск монет с портретами, которые до сих пор были неизвестны в Индии. Его самая распространенная реверс монеты Афина Алкидем («Защитница народа») стала обычным типом для его преемников на Востоке.

Завоевания к востоку от региона Пенджаба, скорее всего, были совершены во второй половине века королем Менандром I , но его восточные завоевания были краткими. Следующий отрывок может намекать на возвращение Менандра на свои родные территории, возможно, из-за гражданской войны с конкурирующим царем Зойлом I или вторжения кочевников в Бактрию:

«Яваны, увлеченные войной, не останутся в Мадхадесе ( Срединной стране ). Между ними будет взаимное согласие уйти из-за ужасной и очень ужасной войны, разразившейся в их собственном царстве».

- Юга Пурана , абзацы 56–57, издание 2002 г.

Известно, что после правления Менандра около двадцати индо-греческих царей последовательно правили восточными частями индо-греческой территории. После его смерти Менандру наследовал его маленький сын Трасо , но он, очевидно, был убит, и последовали дальнейшие гражданские войны. Судя по их монетам, многие из более поздних царей заявляли о своем происхождении либо от Евтидемидов, либо от Менандра, но детали остаются неопределенными из-за отсутствия источников.

Падение Бактрии

[ редактировать ]С 130 г. до н. э. скифы , а затем юэчжи , после долгой миграции от границы Китая, начали вторгаться в Бактрию с севера. Около 125 г. до н. э. греко-бактрийский царь Гелиокл , вероятно, был убит во время вторжения, и само Греко-бактрийское царство прекратило свое существование. Индо-греческое царство, ныне полностью изолированное от эллинистического мира, [ 33 ] тем не менее, сохранился, если судить по огромному количеству монет, выпущенных следующими царями, такими как Лисий и Антиалкид .

За это время индо-греческая территория, по-видимому, простиралась от Паропамисад и Арахозии на западе до восточного Пенджаба, возможно, даже с дальнейшими восточными опорными пунктами, такими как Матхура (см. Ниже). Неизвестно, когда были потеряны прибрежные провинции вдоль устья Инда и дальше на восток и насколько тесно они когда-либо были интегрированы с королевством.

Более поздняя история

[ редактировать ]На протяжении I века до нашей эры индо-греки постепенно уступали позиции индийцам на востоке и скифам , юэчжи и парфянам на западе. В этот период известно около 20 индо-греческих царей, вплоть до последнего известного индо-греческого царя Стратона II , который правил в регионе Пенджаба примерно до 10 г. н.э.

Потеря Матхуры и восточных территорий (после 100 г. до н. э.)

[ редактировать ]

Индо-греки, возможно, правили территорией Матхуры где-то в I веке до нашей эры: надпись Маггера из деревни недалеко от Матхуры записывает открытие колодца «в сто шестнадцатом году правления Яваны», что могло произойти около 70 г. до н.э. [ 34 ] Однако вскоре индийские короли вернули себе территорию Матхуры и юго-восточный Пенджаб, к западу от реки Ямуна , и начали чеканить свои собственные монеты. Арджунаяны . (район Матхуры) и Яудхеи упоминают на своих монетах военные победы («Победа Арджунаянов», «Победа Яудхеев») В I веке до нашей эры тригарты, аудумбары и, наконец, кунинды (ближайшие к Пенджабу) также начали чеканить свои собственные монеты, обычно в стиле, очень напоминающем индо-греческую чеканку.

Западный царь Филоксен на короткое время оккупировал большую часть оставшейся греческой территории от Паропамисад до Западного Пенджаба ок. 100 г. до н.э., после чего территории снова раздробились. В последующие десятилетия произошли ожесточенные внутренние столкновения между несколькими царями, такими как Гелиокл II , Стратон I и Гермей , которые способствовали падению, возможно, напоминающему то, как государства Селевкидов и Птолемеев были разлучены династическими войнами в тот же период.

Расширение Юэчжи (70 г. до н.э.–)

[ редактировать ]На западе Филоксена сменил Диомед , вероятно, его сын или младший брат, но его правление было недолгим, и ему наследовал Гермей , царь, женатый на принцессе Каллиопе, которая, вероятно, была дочерью Филоксена. [ 35 ] После не менее десяти лет правления Гермеус был свергнут кочевыми племенами, юэчжи или саками. [ 36 ] Когда Гермей изображается на своих монетах верхом на коне, он вооружен рекурсивным луком и степным луком-футляром.

В любом случае, эти кочевники стали новыми правителями Паропамисадов и чеканили огромное количество посмертных выпусков Гермея примерно до 40 г. н. э., когда они смешивались с монетами кушанского царя Куджулы Кадфиза . Первый задокументированный принц юэчжи, Сапалбизис , правил около 20 г. до н. э. и чеканил монеты на греческом языке в том же стиле, что и западные индо-греческие цари, вероятно, в зависимости от греческих монетных дворов и целаторов .

Скифские нашествия (80 г. до н.э. – 50 г. н.э.)

[ редактировать ]

Около 80 г. до н. э. индо-скифский царь по имени Мауэс , возможно, союзник некоторых индо-греческих царей, захватил Таксилу и несколько лет правил Гандхарой. Царем, которого он свергнул, вероятно, был Архебий . После смерти Мауэса индо-греки смогли восстановить контроль над Таксилой, но в то время грань между греками и саками, возможно, не была такой четкой. Среди царей, появившихся в Гандхаре после смерти Мауэса, Артемидор, который, по-видимому, был обычным индо-греческим царем, изображен на бронзе как «сын Мауэса». Это открытие вызвало небольшую сенсацию и побудило таких ученых, как Сеньор [ 37 ] предположить, что и Гермей мог быть частично сакского происхождения.

Другим важным царем этого периода был Аминт, который выпустил последние аттические монеты, найденные в Бактрии, и, возможно, пытался воссоединить индо-греческие территории. Однако именно царю Аполлодоту II , по-видимому, потомку Менандра, удалось вернуть Гандхару из оставшихся греческих крепостей в восточном Пенджабе. После смерти Аполлодота II царство снова распалось.

На западе его сменил Гиппострат правителем, но он был последним западным правителем: около 55–50 гг. который первоначально был успешным ,

Хотя индоскифы явно правили в военном и политическом отношении, они сохраняли уважение к греческой и индийской культурам. Их монеты чеканились на греческих монетных дворах, продолжали использовать греческое письмо и письмо Харошти и включали изображения греческих божеств, особенно Зевса. свидетельствует Львиная надпись в Матхуре о том, что они приняли буддийскую веру, как и изображения божеств, образующих витарка мудру на их монетах. Греческие общины не были истреблены, а, вероятно, продолжали существовать под властью индо-скифов. изображают Рельефы Бунера индо-греков и индо-скифов, наслаждающихся буддийским контекстом.

Последнее восточное царство (50 г. до н.э. – 10 г. н.э.)

[ редактировать ]Индо-греки продолжали удерживаться в восточном Пенджабе в течение нескольких десятилетий, пока царство последнего индо-греческого царя Стратона II не было захвачено индо-скифским правителем Раджувулой около 10 г. н.э. . Монеты этих индо-греческих правителей постоянно ухудшались как по художественному качеству (из-за длительной изоляции), так и по содержанию серебра. Тем не менее, последний Стратон имел честь управлять последним очагом независимого эллинистического государства; когда он исчез, Клеопатры , которую обычно считают последней из правителей, последовавших за Александром Великим , уже не было.

Индо-парфянское правление (10–60 гг. н.э.)

[ редактировать ]

Парфяне, представленные Суренами , знатным парфянским родом аршакидского происхождения, начали вторгаться на территории, которые были заняты индо -скифами и юэчами , вплоть до кончины последнего индо-скифского императора Азеса II около 12 г. до нашей эры. В конечном итоге парфяне контролировали всю Бактрию и обширные территории в Северной Индии после борьбы со многими местными правителями, такими как Кушанской империи правитель Куджула Кадфизес в регионе Гандхара . Около 20 лет Гондофар , один из парфянских завоевателей, заявил о своей независимости от Парфянской империи и основал на завоеванных территориях Индо-Парфянское царство со столицей в древней Таксиле .

Кушанское господство

[ редактировать ]

Юэчжи расширились на восток в I веке нашей эры и основали Кушанскую империю . Первый кушанский император Куджула Кадфиз на своих монетах якобы ассоциировал себя с Гермеем , предполагая, что он, возможно, был одним из его потомков по союзу или, по крайней мере, хотел претендовать на его наследие. Юэчжи (будущие кушаны ) во многом были культурными и политическими наследниками индо-греков, о чем свидетельствует принятие ими греческой культуры (система письменности, греко-буддийское искусство ) и их претензии на родословную с последними западными индо-греками. -Греческий царь Гермей.

Последнее известное упоминание об индо-греческом правителе предполагает надпись на перстне-печатке I века нашей эры от имени царя Теодамаса из области Баджаур в Гандхаре , в современном Пакистане. Никакие его монеты не известны, но на печатке письмом харошти имеется надпись «Су Теодамаса» , причем «Су» объясняется как греческая транслитерация вездесущего кушанского царского титула «Шау» (« Шах », «Царь»).

Индо-греческие правители

[ редактировать ]«Индо-греческие» цари отличаются от «бактрийских» царей тем, что они выпускали преимущественно двуязычные монеты, предназначенные для обращения за пределами Гиндукуша. Однако обычно сюда включают Деметрия I (хотя он не выпускал таких монет) и некоторых, в основном бактрийских царей, которые также владели индийскими территориями. Хронология ориентировочная, как и территории. В этом обзоре в основном представлена хронология Сениора (2004 г.), тогда как большинство территорий адаптировано из Бопеарачи (1991 г.). Мнения обоих авторов, а также другие альтернативы приведены под каждым королем.

Бактрийский период (ок. 200–130 до н. Э.)

[ редактировать ]Территории Арахосии, Паропамисады, Гандхары?

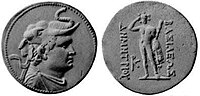

Евтидема I и Деметрия I (ок. 200–175 до н.э.) Монеты . Деметрий был первым индо-греческим царем, получившим территории в Индии. Вполне возможно, что свои первые завоевания он совершил в качестве полководца своего отца, и эта точка зрения подтверждается надписью Гелиодора.

Территории Паропамисаде, Гандхара

- Панталеон

- Агафокла Монеты . Эти два бактрийских царя, вероятно, отец и сын, правили между ок. 190–175 гг. до н.э.

Территории Гандхары, западный Пенджаб

- Аполлодот I (ок. 180–160 до н. Э.)

- Антимах II (ок. 174–165 до н.э. или 160–155 до н.э.). Coins RC Senior (2004) предположил, что этот царь, возможно, был идентичен Антимаху I, но Антимах, который был соправителем (и предположительно сыном) Антимаха I, известен по сохранившейся налоговой квитанции.

Территории Гандхары, западного и восточного Пенджаба

- Менандр I (правил ок. 165/155 – 135/130 гг. до н. э.), хотя и с некоторыми перерывами на западных территориях. Легендарный из-за размеров своего королевства и поддержки буддийской веры. Монеты

Территории Арахозия, Паропамисады, Гандхара

- Евкратиду удалось искоренить династию Евтидемидов и занять территорию вплоть до Инда , между ок. 160–145 гг. до н.э. Затем Евкратид был убит своим сыном, после чего Менандр I, кажется, вернул себе всю территорию вплоть до Гиндукуша .

- Зойлос I. Этот царь, возможно, сражался против Менандра I около 150–140 гг. до н.э.

- ( Деметрий III, возможно, около 150 г. до н. Э.). Этот эфемерный правитель, возможно, был идентичен Деметрию, царю индейцев, сражавшемуся с Евкратидом. [ 38 ]

Гражданские войны и вторжения кочевников (ок. 130 г. до н.э. – 50 г. н.э.)

[ редактировать ]Территории Гандхары или западного Пенджаба

Меньшее королевство, похоже, возникло в долине Кабула между ок. 130–115/110 г. до н.э.

Территории Арахозия, Паропамисаде, Гандхара, западный и восточный Пенджаб.

- Лисия Монеты и

- Антиалкида Монеты были наиболее важными преемниками Менандра. Они правили большей частью Индо-греческого царства, хотя, возможно, и в качестве соправителей, ок. 130–110 гг. до н.э.

- Филоксена (ок. 115–105 или 100–95 до н. э.) Монеты . Филоксен временно объединил большое королевство с меньшим государством в долине Кабула.

Территории Арахосии и Паропамисадов

- Диомеда (ок. 105–95 до н. э.) Монета

- Гермей (правил ок. 95–80 до н. Э.).

- ( правители юэчжи или саков )

Территории Гандхары, западного и восточного Пенджаба Ряд царей боролись за гегемонию в период после смерти Филоксена до прихода Мауэса.

- Агафоклея (ок. 110–105 до н. э.), вероятно, вдова другого царя, предположительно была регентом при своем сыне Стратоне I. Монеты

- Stratum I (ок. 110–85 до н.э.) Монета

Территория Матхуры и восточного Пенджаба могла быть потеряна после смерти Стратона.

- Гелиокл II (ок. 95–80 до н. э.) Монеты

- Архебиос (ок. 90–80 до н. э.) Монеты

- Аминтас Никатор (ок. 80–65 до н.э.) Монеты

Следующие второстепенные короли правили частями королевства:

- Поликсен (ок. 80 г. до н.э. - возможно, в Гандхаре)

- Колосс (ок. 90 г. до н. э.)

- Деметрий III Аникет (возможно, ок. 75 г. до н.э.)

- Эпандера (ок. 95–90 до н. э.) Монеты

Территории Паропамисады и Гандхара В I веке до нашей эры индо-греки постепенно теряли позиции в борьбе с вторжением индо-скифов . После вторжения в ( Мауэс ) следующие цари удержались в Паропамисадах или Гандхаре:

- Менандр II (ок. 70–65 до н. э.) Монеты

- Артемидора (ок. 75–65 до н.э.) Монеты .

- Телефоса (ок. 65–60 до н.э.) Монеты

Несмотря на свое греческое имя, Артемидор был сыном Мауэса и, следовательно, формально скифским царем, а этническая принадлежность Телефа также неизвестна.

Территории Гандхары, западного и восточного Пенджаба

- Аполлодот II (ок. 65–55 до н.э.) Монеты

Аполлодот II временно объединил большую часть Индо-греческого царства, но после его смерти оно вновь распалось.

Территории Гандхары и западного Пенджаба

- Гиппострата (ок. 60–50 до н. э.) Монеты , потерпевшего поражение от индо-скифского царя I. Азеса

- ( Азес I ). Индо-скифский царь.

Последнее восточное королевство

[ редактировать ]Территории восточного Пенджаба

Последние индо-греческие цари правили восточным Пенджабом примерно с 55 г. до н.э. по 10 г. н.э.

- Дионисий

- Зойлос II

- Аполлофан

- Страто II Монета со Стратоном III, свергнутым

- ( Раджувула ), индо-скифский царь.

Индо-греческие князья (Гандхара)

[ редактировать ]После того, как индо-скифские цари стали правителями северной Индии, оставшиеся греческие общины, вероятно, управлялись меньшими греческими правителями без права чеканки монет в I веке нашей эры в районах Паропамисад и Гандхара:

- Феодамас (ок. I века н. э.) Индо-греческий правитель области Баджаур, северная Гандхара.

Индо-греки, возможно, сохраняли значительную военную роль вплоть до II века нашей эры, о чем свидетельствуют надписи царей Сатаваханы .

Ссылки

[ редактировать ]- ↑ Титул «Аникетус» Деметрия можно увидеть на родословных монетах, отчеканенных Агафоклом .

- ↑ В I веке до нашей эры географ Исидор из Харакса упоминает парфян, правящих греческим населением и городами в Арахозии : «За пределами Арахозии находится Арахозия. И парфяне называют это Белой Индией; есть город Бийт, город Фарсана и город от Хорохоада и города Деметриады, затем Александрополя, столицы Арахосии; он греческий, и по нему течет река Арахот, до этого места земля находится под властью парфян». «Парфянские станции», I век до н.э. Упоминается в Бопеарачи, «Monnaies Greco-Bactriennes et Indo-Grecques», стр. 52. Оригинальный текст в пункте 19 Парфянских станций .

- ^ Слово «наступление» — «προελθοντες», что означает военную экспедицию. Страбон 15-1-27

- ^ Источник

- ^ Страбон цитирует Аполлодора о масштабах греческих завоеваний:

- «Аполлодор, например, автор «Парфянской истории», когда он упоминает греков, вызвавших восстание Бактрианы против сирийских царей, которые были преемниками Селевка Никатора , говорит, что, когда они стали могущественными, они вторглись в Индию. Он не добавляет: открывает то, что было известно ранее, и даже утверждает, вопреки другим, что бактрийцы подчинили своему владычеству большую часть Индии, чем македонцы; Евкратид (один из этих царей) имел в своем подчинении тысячу городов». Страбон 15-1-3 Полный текст

- «Греки, вызвавшие восстание в Бактрии, стали настолько могущественными благодаря плодородию страны, что стали хозяевами не только Арианы, но и Индии, как говорит Аполлодор Артемитский : и ими было покорено больше племен, чем Александром . - в особенности Менандром (по крайней мере, если он действительно пересек Гипанис на восток и продвинулся до Имауса ), ибо одни были покорены им лично, а другие - Деметрием , сыном Евтидем, царь бактрийцев». (Страбон 11.11.1 Полный текст )

- ^ Страбон 11.11.1

- ^ Юстин о Деметрии, «царе индейцев»: «Тем не менее, Евкратид с великой доблестью вел множество войн, и когда он был измотан осадой Деметрия, короля индейцев , он пострадал, с 300 солдатами он убил 60 000 врага постоянными набегами, так что, освободившись на пятом месяце, он привел Индию к власти». («Евкратид с большим мужеством вел множество войн и, хотя и был ослаблен ими, был подвергнут осаде Деметрием, царем индейцев. Он совершил многочисленные вылазки и сумел победить 60 000 врагов с 300 солдатами и, таким образом, через четыре месяца был освобожден. , он подчинил себе Индию") Джастин 41,6 [узурпировал]

- ^ «Также добавлены индийские дела, совершенные Аполлодотом и Менандром, их королями»: «Также включены подвиги в Индии Аполлодота и Менандра, их королей» Юстин, цитируется в E.Seldeslachts, стр. 284

- ^ «Менандер стал правителем королевства, простирающегося вдоль побережья западной Индии, включая всю Саураштру и гавань Барукачча . Его территория также включала Матхуру, Пенджаб, Гандхару и долину Кабула», Буссагли, стр. 101)

- ^ Страбон о масштабах завоеваний греко-бактрийцев/индо-греков: «Они овладели не только Паталеной , но и на остальной части побережья тем, что называется царством Сараоста и Сигердиса . короче говоря, Аполлодор говорит, что Бактриана является украшением Арианы в целом и, более того, они простирали свою империю даже до Серов и Фриний ». Страбон 11.11.1 ( Страбон 11.11.1 )

- ^ Перипл

- ^ Греческие провинции в Индии согласно классическим источникам:

- Паталена - весь регион дельты Инда со столицей в Деметриаде-ин-Паталене; предположительно основан Деметрием (Птолемей, География, VII 1, 55/ Страбон 11.11.1)

- Абирия - к северу от дельты Инда и, по-видимому, названа в честь народа ахбира, предположительно проживавшего в этом регионе. (Птолемей, География, VII 1, 55).

- Прасиана — к северу от Абирии и к востоку от главного русла Инда. (Плиний, Естественная история, VI 71)

- Сурастрена — к юго-востоку от Паталены, включает полуостров Катхиавар и части от Гуджарата до Бхаруха (современные Саураштра и Сурат ), с городом «Теофила». (Птолемей, География, VII 1, 55/ Страбон 11.11.1/ Перипл , гл. 41–47).

- Сигердис — прибрежный регион за Паталеной и Сурастреной, предположительно соответствующий Синду . (Страбон 11.11.1)

- Суастена — подразделение Гандхары , включающее долину Сват (Птолемей, География, VII 1, 42).

- Гория — меньший район, расположенный между нижним течением реки Сват и Кунаром ( Баджаур ), с городом «Нагара», также называемым Дионисополисом. (Птолемей, География, VII 1, 42).

- Пеуселаитас - обозначает ближайший район вокруг Пушкалавати (греч. Peucela). (Арриан, Об Индии, IV 11)

- Каспирия — включает верхние долины рек Ченаб , Рави и Джелум (т. е. южный Кашмир ). (Птолемей, География, VII 1, 42).

- Пандуорум — область Пенджаба вдоль реки Гидасп , с «городом Сагала, также называемым Евтидемией» и другим городом под названием «Буцефала» (Птолемей, География, VII 1) или «Буцефал Александрийский» (Перипл, 47).

- Кулиндрен — по сообщению Птолемея, регион, включающий верхние долины рек Сатледж , Джамна , Беас и Ганга . Этот отчет может быть неточным, а содержание региона несколько меньшим. (Птолемей, География, VII 1, 42).

- ^ «Индо-греческие, индо-скифские и индо-парфянские монеты в Смитсоновском институте», Bopearachchi , стр. 16.

- ^ "татха Явана Камбоджа Матхурам.абхиташ ча йе./ эте ашава.йуддха.кушаладасинатьяси чарминах."//5 - (MBH 12/105/5, Кумбхаконам Эд)

- ^ «Асуи двеве ча варшани бхоктаро Явана махим / Матхурам ча пурим рамьям Яуна бхокшьанти сапта ваи» Ваюпурана 99.362 и 383, цитируется Мортоном Смитом 1973: 370. Мортон Смит считает, что оккупация длилась с 175 по 93 год до нашей эры.

- ^ «Индо-греческие, индо-скифские и индо-парфянские монеты в Смитсоновском институте», Bopearachchi , стр. 16. Также: «Калидас рассказывает в своей Малавикагнимитре (5.15.14–24), что Пуспамитра поручил своему внуку Васумитре охранять свою жертвенную лошадь, которая бродила по правому берегу реки Синдху и была схвачена кавалеристами Яваны, причем последний впоследствии был побежден Васумитра, упомянутая в этом контексте, может относиться к реке Инд : но такое расширение власти Шунги кажется маловероятным, и более вероятно, что оно обозначает одну из двух рек в центральной Индии - либо реку Синдху, которая является рекой. приток Ямуны или реки Кали-Синдху, которая является притоком Чамбала » . Юга Пурана, Митченер, 2002 г.

- ^ «Для любого ученого, занимающегося изучением присутствия индо-греков или индо-скифов до христианской эры, Юга Пурана является важным исходным материалом» Дилип Кумер Гхош, генеральный секретарь Азиатского общества , Калькутта , 2002 г.

- ^ «Величайший город в Индии - это тот, который называется Палимботра, во владениях Прасайцев [...] Мегасфен сообщает нам, что этот город простирался в населенных кварталах на огромную длину с каждой стороны на восемьдесят стадий, и что его ширина была пятнадцать стадий, и что кругом ее окружал ров, который имел ширину шестьсот футов и глубину тридцать локтей, и что стена была увенчана 570 башнями и имела шестьдесят четыре врата». Приб. Индийский 10. «О Паталипутре и нравах индейцев», цитирует текст Мегасфена , заархивированный 10 декабря 2008 г. в Wayback Machine.

- ^ Источник: «Путеводитель по Санчи» Джона Маршалла. Эти «иностранцы, похожие на греков», также описаны в книге Сьюзен Хантингтон «Искусство древней Индии», стр. 100.

- ^ «Оригинальный пракрит: «Махараджаса Раджараджаса / Махамтаса Тратараса Дхамми / каша Джаямтаса ча Апра / [джитаса] Минада [де?] Раса ....», в RC Senior, 2004, стр.xiv

- ^ RC Senior, 2006, стр.xv

- ^ Маршалл, «Археологический отчет Сиркапа», стр. 15–16.

- ^ Раскопки Джона Маршалла в Таксиле - единственные когда-либо значительные раскопки, но только небольшая и периферийная часть города Сиркап была раскопана до греческого уровня («Основная область, в которой раскопки велись до греческого уровня»). Strata находится немного к западу от главной улицы, недалеко от северных ворот (...) Если бы это было практически возможно, я бы предпочел выбрать район ближе к центру города, где можно ожидать более интересных построек, чем на окраине. кварталы у городской стены» («Таксила», стр. 120). В целом греческие раскопки представляли лишь малую часть раскопок: «И позвольте мне сказать, что семь восьмых раскопок в этой области было посвящено сакско-парфянским структуры второго слоя; один-восемь только до более ранних сакских и греческих остатков» («Таксила», стр. 119)

- ^ Нараин "Индо-греки"

- ^ «Древняя ссылка на вторжение Менандра» The Indian Historical Quarterly XXIX/1 Agrawala 1953, стр. 180–182.

- ^ Ссылка: Доменико Фачценна, «Буткара I, Сват Пакистан, 1956–1962), Часть I, IsMEO, РИМ, 1980.

- ^ Маршалл, «Таксила», стр.120.

- ^ Часовня H, около 50 метров возле ступы Дхармараджика, в Маршалле, «Раскопки в Таксиле», «Единственными незначительными предметами старины, представляющими интерес, найденными в этом здании, были двадцать пять испорченных серебряных монет греческого царя Зоила II, которые были привезены в свет под фундаментом самой ранней часовни», стр. 248.

- ^ «Из Буткары I мы знаем, что строительные работы никогда не прекращались. Ступа была расширена на втором этапе при Менандре, а затем снова, когда в обращении находились монеты Азеса II». Гарри Фальк «Афганистан, древний автомобильный транспорт между Востоком и Западом», стр.347. «Распространение эллинистических влияний в архитектуре Свата, начиная со второго века до н. из эллинистической архитектуры», в «De l'Indus a l'Oxus: археология Центральной Азии» 2003 г., Пьерфранческо Кальери, стр. 212

- ^ «Они предназначались для хранения фигурного панно, барельефа или чего-то в этом роде» Доменико Фасенна, «Буткара I»

- ↑ Полный текст надписи Хатигумпты. Архивировано 17 ноября 2006 г. в Wayback Machine.

- ^ «Нумизматы и историки единодушны во мнении, что Менандр был одним из величайших, если не величайшим, и самым знаменитым из индо-греческих царей. Монеты с именем Менандра несравненно более многочисленны, чем монеты любого другого индо-греческого царя. -Греческий царь" Бопеарачи , "Monnaies Greco-Bactriennes et Indo-Grecques", стр.76.

- ^ Якобссон, Йенс (2009). «Кто основал индо-греческую эпоху 186/5 г. до н.э.?» . Классический ежеквартальный журнал . 59 (2): 505–510. дои : 10.1017/S0009838809990140 . ISSN 0009-8388 . JSTOR 20616702 .

- ↑ Надпись на санскрите гласит: «Yavanarajyasya sodasuttare varsasate 100 10 6». Р. Саломон, «Индо-греческая эпоха 186/5 г. до н. э. в надписи на буддийском реликварии», в «Афганистане, ancien carrefour entre l'est et l'ouest», стр. 373

- ^ Старший, 2004 г.

- ^ Мнения Бопеарачи и Сеньора соответственно. См., например, Bopearachchi, 1998 и Senior, 1998,

- ^ RC Senior, 2004 [1] и 1998. См. также этот источник. Архивировано 15 октября 2007 г. на Wayback Machine .

- ^ Якобссон, Дж. Отношения между индо-греческими королями после Менандра I, часть 1, Журнал Восточного нумизматического общества 191, 2007 г.

Источники

[ редактировать ]- Бопеараччи, Осмунд (1991). Греко-бактрийские и индо-греческие монеты, Каталог Raisonné (на французском языке). Национальная библиотека Франции. ISBN 2-7177-1825-7 .

- Бопеараччи, Осмунд (1998). СНГ 9 . Нью-Йорк: Американское нумизматическое общество. ISBN 0-89722-273-3 .

- Старший, Р.К., Новые индо-греческие монеты , Журнал Восточного нумизматического общества, 186.

- Старший, Р.К. и Макдональд, Д., Упадок индо-греков , Монографии Греческого нумизматического общества, Афины, 1998 г.

- Старший, RC, Индо-греко-индо-греческие и индо-скифские последовательности царей во втором и первом веках до нашей эры , 2004, Приложение к информационному бюллетеню Восточного нумизматического общества, вып. 179