История Киклад

Киклады острова , ( греч . Κυκλάδες Kykládes ) — греческие расположенные в южной части Эгейского моря . Архипелаг ; включает около 2200 островов, островков и скал всего 33 острова населены. У древних они образовывали круг (κύκλος/киклос по- гречески ) вокруг священного острова Делос , отсюда и название архипелага. Наиболее известны с севера на юг и с востока на запад: Андрос , Тинос , Миконос , Наксос , Аморгос , Сирос , Парос и Антипарос , Иос , Санторини , Анафи , Кеа , Кифнос , Серифос , Сифнос , Фолегандрос и Сикинос . Милос и Кимолос ; к ним можно добавить маленькие Киклады: Ираклею , Схойнусу , Куфониси , Керос и Донуссу , а также Макронисос между Кеей и Аттикой , Гьярос , лежащий перед Андросом, и Полиайгос к востоку от Кимолоса и Тирасии, перед Санторини. Иногда их называли также родовым названием Архипелага .

Острова расположены на перекрестке между Европой и Малой Азией и Ближним Востоком , а также между Европой и Африкой . В древности, когда судоходство состояло только из каботажа и моряки стремились никогда не терять из виду землю, они играли важную роль в качестве остановки в пути. В 20 веке эта ситуация принесла им удачу (торговля была одним из их основных занятий) и несчастье (контроль над Кикладами позволил контролировать коммерческие и стратегические маршруты в Эгейском море).

Многие авторы считали или до сих пор считают их единым целым, единицей. Островная группа действительно довольно однородна с геоморфологической точки зрения; более того, острова видны с берегов друг друга, но при этом они четко отделены от окружающих их континентов. [1] Сухость климата и почвы также предполагает единство. [2] Хотя эти физические факты неоспоримы, другие компоненты этого единства более субъективны. Так, можно прочитать у некоторых авторов, которые говорят, что население островов является из всех областей Греции единственным самобытным и не подвергшимся внешним примесям. [3] [4] Однако у Киклад очень часто были разные судьбы.

Их природные ресурсы и их потенциальная роль в качестве остановок на торговых путях позволили им быть заселенными со времен неолита . Благодаря этим активам они пережили блестящий культурный расцвет в 3-м тысячелетии до нашей эры: Кикладская цивилизация . Протоисторические державы, минойцы, а затем микенцы, заявили о своем влиянии здесь. Новый зенит Киклады пришелся на архаический период (8-6 века до н.э.). Персы пытались захватить их во время своих попыток завоевать Грецию. Затем они вошли в орбиту Афин вместе с Делосскими лигами . Эллинистические королевства оспаривали свой статус, а Делос стал великой торговой державой.

Коммерческая деятельность велась во времена Римской и Византийской империй, однако она была достаточно процветающей, чтобы привлечь внимание пиратов. Участники Четвертого крестового похода разделили между собой Византийскую империю и Киклады вышли на венецианскую орбиту. Западные феодалы создали определенное количество феодальных владений, из которых самым важным было герцогство Наксос. Герцогство было завоевано Османской империей, которая предоставила островам определенную административную и финансовую автономию. Экономическое процветание продолжалось, несмотря на пиратов. На архипелаге сложилось неоднозначное отношение к войне за независимость. Став греческими в 1830-х годах, Киклады с тех пор разделяют историю Греции. Сначала они пережили период коммерческого процветания, все еще благодаря своему географическому положению, прежде чем торговые пути и виды транспорта изменились. После массового исхода из сельской местности восстановление началось с притоком туристов. Однако сегодня туризм – не единственный ресурс Киклад.

Предыстория

[ редактировать ]Неолитическая эпоха

[ редактировать ]

Древнейшие следы деятельности (но не обязательно проживания) на Кикладах были обнаружены не на самих островах, а на континенте, у Арголиды , в пещере Франхти . Исследования там обнаружили в слое, датируемом 11 тысячелетием до нашей эры, обсидиан, происходящий из Милоса . [5] Таким образом, вулканический остров эксплуатировался и был заселен, причем не обязательно на постоянной основе, а его жители были способны плавать и торговать на расстоянии не менее 150 км.

Постоянное поселение на островах могло быть основано только оседлым населением, имевшим в своем распоряжении методы земледелия и животноводства, позволяющие эксплуатировать немногочисленные плодородные равнины. У охотников-собирателей были бы гораздо большие трудности. [5] На стоянке Марула на Кифносе был обнаружен фрагмент кости, датированный с помощью углерода-14 7500–6500 годами до нашей эры. [6] Древнейшими населенными пунктами являются остров Салиагос между Паросом и Антипаросом. [5] [7] Кефала, Кеа и, возможно, самые древние слои — это те, что находятся в Гротте на Наксосе . [5] Они датируются V тысячелетием до нашей эры.

На Салиагосе (в то время связанном с двумя его соседями, Паросом и Антипаросом) были найдены каменные дома без известкового раствора, а также кикладские статуэтки. По оценкам, основанным на раскопках на кладбище Кефалы, число жителей составляет от сорока пяти до восьмидесяти человек. [5] Исследования черепов выявили деформации костей, особенно позвонков. Их связывают с артритными состояниями, от которых страдают малоподвижные общества. Остеопороз , еще один признак малоподвижного образа жизни, присутствует, но реже, чем на континенте в тот же период. Ожидаемая продолжительность жизни оценивается в двадцать лет, максимальный возраст достигает двадцати восьми-тридцати лет. Женщины, как правило, жили меньше, чем мужчины. [8]

Половое разделение труда, по-видимому, существовало. Женщины занимались воспитанием детей, сбором урожая, «легкими» сельскохозяйственными работами, «мелким» домашним скотом, прядением (веретена найдены в женских погребениях), плетением корзин и гончарным делом. [8] Мужчины занимались «мужскими» делами: более серьезными сельскохозяйственными работами, охотой, рыбной ловлей, работой с камнем, костями, деревом и металлом. [8] Такое разделение труда по половому признаку привело к первой социальной дифференциации: самые богатые гробницы из найденных в склепах принадлежат мужчинам. [8] Керамика изготавливалась без токарного станка, судя по лепным вручную глиняным шарам; рисунки на керамику наносились кистью, а надрезы делались ногтями. Затем вазы обжигали в яме или на шлифовальном круге — печи не использовались, и достигались только низкие температуры 700–800 °C. [9] На Наксосе были найдены металлические предметы небольшого размера. К этому же периоду может относиться и эксплуатация серебряных рудников на Сифносе. [5]

Кикладская цивилизация

[ редактировать ]

В конце XIX века, после более ранних работ антикваров, таких как Теодор Бент об Антипаросе в 1884 году, [10] греческий археолог Христос Цунтас , собрав различные находки с многочисленных островов, предположил, что Киклады были частью культурной единицы в течение 3-го тысячелетия до нашей эры: Кикладской цивилизации, [7] относящийся к бронзовому веку . Он славится своими мраморными идолами, найденными вплоть до Португалии и устья Дуная . [7] что доказывает его динамичность.

старше минойской цивилизации Крита Она немного . На зарождение Минойской цивилизации повлияла Кикладская цивилизация: кикладские статуэтки были импортированы на Крит, а местные ремесленники имитировали кикладские техники; археологические свидетельства, подтверждающие это мнение, были найдены в Агиа Фотии , Кноссе и Арханесе. [11] В то же время в ходе раскопок на кладбище Агиос Косма в Аттике были обнаружены предметы, свидетельствующие о сильном кикладском влиянии, обусловленном либо высоким процентом населения Киклад, либо фактической колонией, возникшей на островах. [12]

Традиционно выделяются три великих периода (эквивалентных тем, что разделяют элладов на континенте и минойцев на Крите): [13]

- Ранний Кикладский период I (EC I; 3200–2800 до н.э.), также называемый культурой Гротта-Пелос .

- Ранний Кикладский период II (EC II; 2800–2300 до н.э.), также называемый культурой Керос-Сирос и часто считающийся апогеем Кикладской цивилизации.

- Ранний Кикладский период III (EC III; 2300–2000 до н.э.), также называемый культурой Филакопи .

Изучение скелетов, найденных в гробницах, всегда в ящиках, показывает эволюцию от неолита. Остеопороз был менее распространен, хотя артритные заболевания продолжали присутствовать. Таким образом, диета улучшилась. Продолжительность жизни увеличивалась: мужчины доживали до сорока-сорока пяти лет, а женщины - только до тридцати. [14] Половое разделение труда осталось таким же, как и в раннем неолите: женщины занимались мелкими домашними и сельскохозяйственными работами, а мужчины выполняли более крупные обязанности и ремесла. [14] Сельское хозяйство, как и везде в Средиземноморском бассейне, основывалось на зерне (в основном ячмене, которому требуется меньше воды, чем пшеница), виноградной лозе и оливковых деревьях. Животноводство уже занималось преимущественно козами и овцами, а также небольшим количеством свиней и очень немногим крупным рогатым скотом, разведение которого на островах еще слабо развито. Рыбная ловля дополнила основу рациона, например, благодаря регулярной миграции тунца . [15] В то время древесины было больше, чем сегодня, что позволяло строить каркасы домов и лодки. [15]

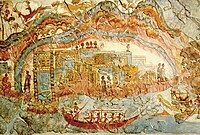

Жители этих островов, жившие в основном вблизи берега, благодаря географическому положению своих островов были замечательными мореплавателями и торговцами. Похоже, что в то время Киклады экспортировали больше товаров, чем импортировали. [16] довольно необычное обстоятельство в их истории. Керамика, найденная в различных кикладских памятниках ( Филакопи на Милосе, Агия Ирини на Кеа и Акротири на Санторини), доказывает существование торговых путей, идущих из континентальной Греции на Крит, в основном проходивших через Западные Киклады, вплоть до позднего кикладского периода. В результате раскопок на этих трех объектах были обнаружены вазы, изготовленные на континенте или на Крите и завезенные на острова. [17]

Известно, что существовали специализированные ремесленники: литейщики, кузнецы, гончары и скульпторы, но невозможно сказать, зарабатывали ли они на жизнь своим трудом. [14] Обсидиан с Милоса оставался доминирующим материалом для производства инструментов даже после развития металлургии, поскольку был менее дорогим. Были найдены инструменты, изготовленные из примитивной бронзы, сплава меди и мышьяка. Медь прибыла с Кифноса и уже содержала большое количество мышьяка. Олово, происхождение которого не установлено, было завезено на острова лишь позже, после падения Кикладской цивилизации. Самое старое олово, содержащее бронзу, было найдено в Кастри на Тиносе (время культуры Филакопи), и их состав доказывает, что они пришли из Троады либо в качестве сырья, либо в виде готовой продукции. [18] Таким образом, существовал коммерческий обмен между Троадой и Кикладами.

Эти инструменты использовались для обработки мрамора, прежде всего привезенного с Наксоса и Пароса, либо для изготовления знаменитых кикладских идолов, либо для изготовления мраморных ваз. Похоже, что мрамор тогда не добывали, как сегодня, в рудниках, а добывали в больших количествах. [18] Наждак Наксоса также давал материал для полировки. Наконец, пемза Санторини позволила добиться идеальной отделки. [18]

Пигменты, которые можно найти на статуэтках, а также в гробницах, также возникли на островах, как и азурит для синего цвета и железная руда для красного цвета. [18]

В конце концов жители покинули берег моря и двинулись к вершинам островов внутри укрепленных ограждений, закругленных круглыми башнями по углам. Именно в это время на архипелаге могло впервые появиться пиратство. [13]

Минойцы и микенцы

[ редактировать ]

Критяне оккупировали Киклады во 2-м тысячелетии до нашей эры, затем микенцы с 1450 года до нашей эры и дорийцы с 1100 года до нашей эры. Острова из-за своего относительно небольшого размера не могли бороться с этими высокоцентрализованными державами. [12]

Литературные источники

[ редактировать ]Фукидид пишет, что Минос изгнал первых жителей архипелага, карийцев . [19] чьи гробницы были многочисленными на Делосе. [20] Геродот уточняет, что карийцы были подданными царя Миноса носили имя Лелег . и в то время [21] Они были совершенно независимы («дани не платили»), но поставляли моряков для кораблей Миноса.

По словам Геродота, карийцы были лучшими воинами своего времени и научили греков размещать перья на своих шлемах, изображать знаки отличия на своих щитах и использовать ремни для их удержания.

Позже дорийцы изгонят карийцев с Киклад; за первыми последовали ионийцы, превратившие остров Делос в великий религиозный центр. [22]

Критское влияние

[ редактировать ]

Известны пятнадцать поселений Средней Киклады (ок. 2000–1600 гг. До н.э.). Три наиболее изученных — это Агиа Ирини (IV и V) на Кеа, Парикия на Паросе и Филакопи (II) на Милосе. Отсутствие реального разрыва (несмотря на слой руин) между Филакопи I и Филакопи II позволяет предположить, что переход между ними не был жестоким. [23] Главным доказательством эволюции от одной стадии к другой является исчезновение кикладских идолов из гробниц. [23] который, напротив, изменился очень мало, оставаясь в ящиках со времен неолита. [24]

Киклады также претерпели культурную дифференциацию. Одна группа на севере вокруг Кеа и Сироса имела тенденцию приближаться к северо-восточному Эгейскому морю с культурной точки зрения, в то время как Южные Киклады, похоже, были ближе к критской цивилизации. [23] Древняя традиция говорит о Минойской морской империи, обширном образе, требующем некоторых нюансов, но, тем не менее, нельзя отрицать, что Крит в конечном итоге оказал влияние на все Эгейское море. Сильнее это начало ощущаться начиная с позднекикладского, или позднеминойского (с 1700/1600 гг. до н.э.), особенно в отношении влияния Кносса и Кидонии . [25] [26] В позднеминойскую эпоху важные контакты засвидетельствованы на Кеа, Милосе и Санторини; минойская керамика и архитектурные элементы (политира, световые люки, фрески), а также знаки линейного письма А. Найдены [25] Осколки, найденные на других Кикладах, судя по всему, прибыли туда косвенно с этих трех островов. [25] Трудно определить характер минойского присутствия на Кикладах: колонии поселенцев, протекторат или торговая фактория. [25] Какое-то время предполагалось, что огромные здания в Акротири на Санторини (Западный дом) или в Филакопи могут быть дворцами иностранных губернаторов, но не существует официальных доказательств, подтверждающих эту гипотезу. Точно так же существует слишком мало археологических доказательств существования исключительно критского района, что было бы типично для колонии поселенцев. Похоже, Крит защищал свои интересы в регионе через агентов, которые могли сыграть более или менее важную политическую роль. Таким образом минойская цивилизация защищала свои торговые пути. [25] Это также объясняет, почему критское влияние было сильнее на трех островах: Кеа, Милос и Санторини. Киклады были очень активной торговой зоной. Западная ось этих трех имела первостепенное значение. Кеа был первой остановкой за пределами континента, ближайшей к рудникам Лаурия ; Милос перераспределился на остальную часть архипелага и остался основным источником обсидиана; и Санторини сыграл для Крита ту же роль, которую Кеа сыграл для Аттики. [27]

Подавляющее большинство бронзы по-прежнему изготавливалось из мышьяка; олово очень медленно распространялось на Кикладах, начиная с северо-востока архипелага. [28]

Поселения представляли собой небольшие деревни моряков и фермеров. [13] часто сильно укреплены. [24] Дома прямоугольной формы, от одной до трех комнат, были пристроенными, скромных размеров и конструкции, иногда с верхним этажом, более или менее регулярно организованным в блоки, разделенные мощеными переулками. [24] Не было дворцов, подобных тем, которые были найдены на Крите или на материке. [13] «Царских гробниц» на островах также не обнаружено. Хотя они более или менее сохранили свою политическую и коммерческую независимость, похоже, что с религиозной точки зрения критское влияние было очень сильным. Объекты поклонения (зооморфные риты , столы для возлияний и т. д.), религиозные приспособления, такие как полированные ванны, и темы, встречающиеся на фресках, схожи на Санторини или Филакопи и в критских дворцах. [29]

Взрыв на Санторини (между позднеминойским IA и позднеминойским IB) похоронил и сохранил образец среды обитания: Акротири.

Раскопки, начавшиеся в 1967 году, выявили застроенную территорию площадью один гектар, не считая оборонительной стены. [30] Планировка имела прямую линию с более или менее ортогональной сетью мощеных улиц с водостоками. Здания имели два-три этажа, не имели мансардных окон и дворов; отверстия на улицу давали воздух и свет. На первом этаже находились лестница и помещения, служившие складами или мастерскими; комнаты второго этажа, несколько большего размера, имели центральную колонну и были украшены фресками. Дома имели террасные крыши, положенные на необработанные балки, покрытые растительным слоем (водорослями или листьями), а затем несколькими слоями глинистой почвы. [30] практика, которая продолжается в традиционных обществах и по сей день.

С начала раскопок в 1967 году греческий археолог Спиридон Маринатос отметил, что город претерпел первое разрушение из-за землетрясения еще до извержения, поскольку некоторые из погребенных объектов представляли собой руины, тогда как только вулкан мог оставить их нетронутыми. . [31] Почти в то же время землетрясением было разрушено и городище Агиа Ирини на Кеа. [25] Одно можно сказать наверняка: после извержения минойский импорт перестал поступать в Агиа-Ирини (VIII) и был заменен микенским импортом. [25]

Поздний Кикладский период: микенское господство

[ редактировать ]

Между серединой 15 века до нашей эры и серединой 11 века до нашей эры отношения между Кикладами и континентом прошли три фазы. [32] Около 1250 г. до н.э. (поздний элладский период III A-B1 или начало позднего кикладского периода III ) микенское влияние ощущалось только на Делосе, [33] в Агиа Ирини (на Кеа ), в Филакопи (на Милосе ) и, возможно, в Гротте (на Наксосе ). Некоторые здания напоминают континентальные дворцы без определенных доказательств, но типично микенские элементы были обнаружены в религиозных святилищах. [32] В смутное время, сопровождавшееся разрушением, которое переживали континентальные царства (Поздняя Эллада III Б), отношения охладились, доходя до полной остановки (о чем свидетельствует исчезновение микенских предметов из соответствующих слоев на островах). Более того, на некоторых островных участках были построены укрепления или улучшена их защита (например, Филакопи, а также Агиос Андреас на Сифносе и Кукунариес на Паросе ). [32] Отношения были возобновлены в позднем элладском периоде III в . К ввозу предметов (банки с ручками, украшенными кальмарами) добавилось еще и перемещение народов с миграций, пришедших с континента. [32] гробниц . На Миконосе была найдена гробница-улей, характерная для континентальных микенских [33] Киклады постоянно были оккупированы, пока микенская цивилизация не начала приходить в упадок.

Геометрическая, архаичная и классическая эпохи

[ редактировать ]Ионическое прибытие

[ редактировать ]Ионийцы пришли с континента примерно в 10 веке до нашей эры и примерно три столетия спустя основали великое религиозное святилище Делос. Гомеровский гимн Аполлону панегирикам (первая часть которого, возможно, относится к VII веку до н. э.) отсылает к ионическим ( которые включали спортивные состязания, песни и танцы). [34] Археологические раскопки показали, что религиозный центр был построен на руинах поселения Среднего Кикладского периода. [34]

Между 12 и 8 веками до нашей эры были построены первые кикладские города, в том числе четыре на Кеа (Иулис, Кориссия, Пьесса и Картая) и Загора на Андросе, дома которых были окружены стеной, датируемой археологами 850 г. до нашей эры. [35] Керамика свидетельствует о разнообразии местного производства. [36] отсюда и различия между островами. Следовательно, кажется, что Наксос, остров Донуса и, прежде всего, Андрос имели связи с Эвбеей , в то время как Милос и Санторини находились в сфере влияния Дорического региона. [37]

Загора, одно из самых важных городских поселений той эпохи, которое удалось изучить, показывает, что тип традиционных зданий, найденных там, мало изменился между 9 веком до нашей эры и 19 веком. Дома имели плоские крыши из сланцевых плит, обмазанных глиной, и усеченные углы, предназначенные для облегчения прохода вьючных животных. [38]

Новый апогей

[ редактировать ]С 8-го века до нашей эры Киклады пережили апогей, во многом связанный с их природными богатствами (обсидиан с Милоса и Сифноса, серебро с Сироса, пемза с Санторини и мрамор, главным образом с Пароса). [36] Это процветание также можно увидеть из относительно слабого участия островов в движении греческой колонизации на Санторини , за исключением создания Кирены . [39] Кикладские города праздновали свое процветание через великие святилища: сокровищницу Сифноса, наксийскую колонну в Дельфах или террасу львов, подаренную Наксосом Делосу.

Классическая эпоха

[ редактировать ]Таким образом, богатство кикладских городов привлекло интерес их соседей. Вскоре после того, как сокровищница Сифноса в Дельфах была построена, войска Самоса разграбили остров в 524 году до нашей эры. [40] В конце VI века до нашей эры Лигдамис , тиран Наксоса, какое-то время правил некоторыми другими островами. [40]

Персы пытались захватить Киклады примерно в начале V века до нашей эры. Аристагор , племянник Гистиея, тирана Милета , организовал экспедицию , вместе с Артаферном, сатрапом Лидии против Наксоса. Он надеялся получить контроль над всем архипелагом после захвата этого острова. По пути Аристагор поссорился с адмиралом Мегабетом, который предал войска, сообщив Наксосу о приближении флота. Персы временно отказались от своих амбиций на Кикладах из-за Ионического восстания. [41]

Срединные войны

[ редактировать ]Когда Дарий начал свой поход против Греции , он приказал Датису и Артаферну взять Киклады. [41] Они разграбили Наксос, [40] Делос был пощажен по религиозным соображениям, в то время как Сифнос, Серифос и Милос предпочли подчиниться и выдать заложников. [41] Таким образом, острова перешли под контроль Персии. После Марафона Мильтиад . намеревался отвоевать архипелаг, но перед Паросом ему это не удалось [41] Островитяне предоставили персидскому флоту шестьдесят семь кораблей. [42] но накануне Саламинского сражения шесть или семь кикладских кораблей (с Наксоса, Кеи, Китноса, Серифоса, Сифноса и Милоса) прошли бы с греческой стороны. [41] Таким образом острова завоевали право появиться на треножнике, освященном в Дельфах.

Фемистокл , преследуя персидский флот через архипелаг, также стремился наказать острова, наиболее скомпрометированные в отношении персов, что было прелюдией к афинскому господству. [41]

В 479 г. до н.э. некоторые кикладские города (на Кеа, Милосе, Тиносе, Наксосе и Китносе) присутствовали рядом с другими греками в битве при Платеях , о чем свидетельствует постамент статуи, посвященной Зевсу Олимпийскому, описанному Павсанием . [43]

Делосские лиги

[ редактировать ]Когда мидийская опасность была отбита с территории континентальной Греции и боевые действия шли на островах и в Ионии ( Малая Азия ), Киклады заключили союз, который должен был отомстить Греции и возместить ущерб, причиненный персами. грабежи их имущества. Этот союз был организован Афинами и обычно называется первым Делосским союзом . города коалиции предоставляли либо корабли (например, Наксос), либо особенно дань серебра. Сумма долга была установлена в четыреста талантов и помещена в святилище Аполлона на священном острове Делос. [44]

Довольно быстро Афины начали вести себя авторитарно по отношению к своим союзникам, прежде чем поставить их под свое полное господство. Наксос восстал в 469 г. до н. э. [45] и стал первым союзным городом, который был преобразован в подвластное Афинам государство после осады. [46] Сокровищница была перенесена с Делоса в Афинский Акрополь около 454 г. до н.э. [45] Таким образом, Киклады вошли в «округ» островов (наряду с Имбросом , Лесбосом и Скиросом ) и больше не вносили свой вклад в Лигу, кроме как посредством взносов серебра, размер которых был установлен Афинским собранием . Дань не была слишком обременительной, за исключением случаев восстания, когда она была увеличена в качестве наказания. По-видимому, афинское господство иногда принимало форму клерухий (например, на Наксосе и Андросе). [45]

В начале Пелопоннесской войны все Киклады, кроме Милоса, [47] и Санторини были подданными Афин. [48] участвовали воины с Кеи, Андроса и Тиноса Так, Фукидид пишет, что в Сицилийской экспедиции и что эти острова были «подданными-данниками». [49]

Киклады платили дань до 404 г. до н.э. После этого они пережили относительный период автономии, прежде чем войти во вторую Делосскую лигу и снова перейти под контроль Афин.

По словам Квинта Курция Руфа , после (или одновременно с) битвы при Иссе персидская контратака под предводительством Фарнабаза привела к оккупации Андроса и Сифноса. [50]

Эллинистическая эпоха

[ редактировать ]

Архипелаг, оспариваемый эллинистическими королевствами.

[ редактировать ]По словам Демосфена [51] и Диодор Сицилийский, [52] фессалийский тиран Александр Ферский руководил пиратскими экспедициями на Киклады около 362-360 гг. до н.э. Его корабли, по-видимому, захватили несколько кораблей с островов, в том числе Тинос, и привезли обратно большое количество рабов. Киклады восстали во время Третьей Священной войны выступил (357–355 до н.э.), в ходе которой Филипп II Македонский против Фокиды , союзной Фере. Таким образом они начали переходить в орбиту Македонии .

В борьбе за влияние вожди эллинистических королевств часто заявляли о желании сохранить «свободу» греческих городов, в действительности контролируемых ими и часто занимаемых гарнизонами.

Таким образом, в 314 г. до н. э. Антигон I Монофтальм создал Незиотическую лигу вокруг Тиноса и его знаменитого святилища Посейдона и Амфитриты , менее затронутого политикой, чем святилище Аполлона на Делосе. [53] Около 308 г. до н. э. египетский флот Птолемея I Сотера во время экспедиции на Пелопоннес обогнул архипелаг и «освободил» Андрос. [54] Незиотский союз постепенно поднимется до уровня федерального государства на службе Антигонидов , и Деметрий I полагался на него во время своих морских кампаний. [55]

Затем острова перешли под власть Птолемеев . Во время Хремонидской войны на некоторых островах, в том числе на Санторини, Андросе и Кеа, были созданы гарнизоны наемников. [56] Но, потерпев поражение в битве при Андросе где-то между 258 и 245 годами до нашей эры, [57] Птолемеи уступили их Македонии, которой тогда правил Антигон II Гонат . Однако из-за восстания Александра , сына Кратера , македоняне не смогли осуществлять полный контроль над архипелагом, который вступил в период нестабильности. Антигон III Досон снова взял острова под контроль, когда напал на Карию или когда уничтожил спартанские войска в Селласии в 222 г. до н.э. Затем Деметрий Фаросский опустошил архипелаг. [58] и был изгнан оттуда родосцами. [53]

Филипп V Македонский после Второй Пунической войны обратил свое внимание на Киклады, которые приказал разорить этолийскому пирату Дикеарху. [59] прежде чем взять под свой контроль и разместить гарнизоны на Андросе, Паросе и Кифносе. [60]

После битвы при Киноскефалах острова перешли к Родосу. [60] а затем к римлянам. Родос придал новый импульс Незиотской лиге. [53]

Эллинистическое общество

[ редактировать ]В своей работе о Тиносе Ролан Этьен описывает общество, в котором доминирует аграрная и патриархальная «аристократия», характеризующаяся сильной эндогамией . Эти немногие семьи были многодетными и получали часть своих средств за счет финансовой эксплуатации земли (продажи, аренды и т. д.), которую Этьен охарактеризовал как «сельский рэкет». [53] Этот «рынок недвижимости» был динамичным из-за количества наследников и раздела наследства в момент его передачи. Только покупка и продажа земли могли создать целостные владения. Часть этих финансовых ресурсов также можно было бы инвестировать в коммерческую деятельность. [53]

Эта эндогамия может иметь место не только на уровне социального класса, но и на уровне всего общества граждан. Известно, что жители Делоса, хотя и жили в городе с многочисленными иностранцами, которых иногда было больше, чем горожан, на протяжении всего эллинистического периода практиковали очень сильную форму гражданской эндогамии. [61] Хотя невозможно сказать, происходило ли это явление систематически на всех Кикладах, Делос остается хорошим индикатором того, как общество могло функционировать на других островах. Фактически, в эллинистический период население перемещалось более широко, чем в предыдущие эпохи: из 128 солдат, расквартированных в гарнизоне Санторини Птолемеями, подавляющее большинство было выходцами из Малой Азии; [62] в конце I века до нашей эры на Милосе проживало большое еврейское население. [63] Обсуждался вопрос о том, следует ли сохранять статус гражданина. [61]

Эллинистическая эпоха оставила впечатляющее наследие некоторым Кикладам: большое количество башен — на Аморгосе; [64] на Сифносе, где в 1991 году насчитывалось 66 человек; [65] и на Кеа, где в 1956 году было идентифицировано 27 особей. [66] Не все могли быть смотровыми башнями, [66] как часто предполагают. [64] Тогда большое их количество на Сифносе ассоциировалось с минеральными богатствами острова, но на Кеа этого качества не существовало. [66] или Аморгос, у которого вместо этого были другие ресурсы, такие как сельскохозяйственная продукция. Таким образом, башни, по-видимому, отражали процветание островов в эллинистическую эпоху. [66]

Коммерческая мощь Делоса

[ редактировать ]

Когда Делос контролировали Афины, он был исключительно религиозным святилищем. Существовала местная торговля, и «банк Аполлона» уже выдавал кредиты, в основном городам Киклад. [67] В 314 г. до н.э. остров получил независимость, хотя его институты были копией афинских. Его членство в Незиотской лиге помещало его в орбиту Птолемеев до 245 г. до н.э. [67] Банковская и коммерческая деятельность (в хранилищах пшеницы и рабов) развивалась бурно. В 167 г. до н.э. Делос стал свободным портом (таможня больше не взималась) и снова перешел под контроль Афин. [68] Тогда остров пережил настоящий коммерческий взрыв. [67] особенно после 146 г. до н.э., когда римляне, защитники Делоса, разрушили одного из его главных торговых конкурентов, Коринф . [69] Иностранные купцы со всего Средиземноморья открывали здесь дела, о чем свидетельствует терраса иностранных богов. Кроме того, на Делосе засвидетельствована синагога середины II века до нашей эры. [70] Подсчитано, что во II веке до нашей эры население Делоса составляло около 25 000 человек. [71]

Пресловутая «агора итальянцев» представляла собой огромный невольничий рынок. Войны между эллинистическими королевствами были основным источником рабов, а также пиратов (принимавших статус торговцев при входе в порт Делос). Когда Страбон (XIV, 5, 2) говорит о десяти тысячах рабов, продаваемых каждый день, необходимо добавить нюанс к этому утверждению, поскольку число могло быть способом автора сказать «много». Более того, некоторые из этих «рабов» иногда были военнопленными (или людьми, похищенными пиратами), выкуп которых выплачивался сразу же после высадки. [72]

Это процветание вызвало ревность и новые формы «экономических обменов»: в 298 г. до н.э. Делос перевел на Родос не менее 5000 драхм для «защиты от пиратов»; В середине II века до нашей эры этолийские пираты обратились к Эгейскому миру с призывом предложить цену, которая должна быть уплачена в обмен на защиту от их поборов. [73]

Римская и Византийская империи

[ редактировать ]Киклады на орбите Рима

[ редактировать ]Причин для вторжения Рима в Грецию начиная с III века до нашей эры много: призыв о помощи из городов Иллирии ; борьба против Филиппа V Македонского , чья военно-морская политика беспокоила Рим и который был союзником Ганнибала ; или помощь противникам Македонии в регионе ( Пергам , Родос и Ахейский союз ). После победы в битве при Киносцефалах Фламиний . провозгласил «освобождение» Греции Не отсутствовали и коммерческие интересы как фактор участия Рима. Делос стал свободным портом под защитой Римской республики в 167 г. до н.э. Таким образом, итальянские купцы становились богаче, более или менее за счет Родоса и Коринфа (которые окончательно были разрушены в том же году, что и Карфаген, в 146 г. до н. э.). [74] Политическая система греческого города на континенте и на островах сохранялась и даже развивалась в течение первых веков Римской империи . [75]

По мнению некоторых историков, Киклады были включены в состав римской провинции Азия около 133–129 гг. до н. э.; [53] [76] другие помещают их в провинцию Ахея ; [77] по крайней мере, они не были разделены между этими двумя провинциями. [78] Точные доказательства не относят Киклады к провинции Азии до времен Веспасиана и Домициана .

В 88 году до нашей эры Митридат VI Понтийский , после изгнания римлян из Малой Азии , заинтересовался Эгейским морем. Его полководец Архелай взял Делос и большую часть Киклад, которые он доверил Афинам из-за их заявления о благосклонности Митридата. Делосу удалось вернуться в лоно римлян. В наказание остров был опустошен войсками Митридата. Двадцать лет спустя он был снова разрушен в результате нападения пиратов, воспользовавшихся региональной нестабильностью. [79] Киклады тогда пережили трудный период. Поражение Митридата от Суллы , Лукулла , а затем и Помпея вернуло архипелаг Риму. В 67 г. до н.э. Помпей добился исчезновения из региона пиратства, возникавшего во время различных конфликтов. Он разделил Средиземное море на разные сектора, возглавляемые лейтенантами. Марк Теренций Варрон Лукулл был назначен командующим Кикладами. [80] Таким образом, Помпей вернул архипелагу возможность процветающей торговли. [81] Однако похоже, что высокая стоимость жизни, социальное неравенство и концентрация богатства (и власти) были правилом для Киклад в римскую эпоху, с их потоком злоупотреблений и недовольства. [53]

Август , решив, что те, кого он сослал, могут проживать только на островах, удаленных более чем на 400 стадий (50 км) от континента, [82] Киклады стали местами ссылки, главным образом Гьярос, Аморгос и Серифос. [83]

Веспасиан превратил Кикладский архипелаг в римскую провинцию. [81] При Диоклетиане существовала «провинция островов», включавшая Киклады. [84]

Христианизация , по-видимому, произошла на Кикладах очень рано. Катакомбы в Трипити на Милосе, уникальные в Эгейском море и в Греции, очень простой работы, а также очень близкие купели для крещения подтверждают, что христианская община существовала на острове, по крайней мере, с III или IV века. [85]

С IV века Киклады снова испытали на себе разрушительные последствия войны. В 376 году готы разграбили архипелаг. [81]

Византийский период

[ редактировать ]Административная организация

[ редактировать ]Когда Римская империя была разделена, контроль над Кикладами перешёл к Византийской империи , которая сохраняла их до 13 века.

Сначала административная организация базировалась на небольших провинциях. Во время правления Юстиниана I Киклады, Кипр и Кария вместе с Мезией Секундой (современная северная Болгария ) и Малой Скифией ( Добруя ) были объединены под властью квестуры exercitus, созданной в Одессе (ныне Варна ). . Постепенно темы были поставлены на свои места, начиная с правления Ираклия в начале VII века. В 10 веке тема Эгейского моря утвердилась ; в него входили Киклады, Спорады , Хиос , Лесбос и Лемнос . Фактически Эгейская тема, а не армия, поставляла моряков в императорский флот . Похоже, что позже контроль центрального правительства над маленькими изолированными образованиями, которыми были острова, постепенно ослабел: оборона и сбор налогов становились все более трудными. В начале XII века они стали невозможны; Таким образом, Константинополь отказался от их сохранения. [86]

Конфликты и миграции между островами

[ редактировать ]В 727 году острова восстали против иконоборческого императора Льва Исавра . Косма, поставленный во главе восстания, был провозглашен императором, но погиб при осаде Константинополя. Лев жестоко восстановил свою власть над Кикладами, отправив флот, использовавший греческий огонь . [87]

В 769 году острова были опустошены славянами .

В начале 9 века сарацины , контролировавшие Крит с 829 года, [88] угрожал Кикладам и совершал туда набеги более века. Наксосу пришлось заплатить им дань. [89] Таким образом, острова были частично обезлюдевшими: в Житии святого Феоктиста Лесбосского говорится, что Парос в 9 веке опустел и там можно было встретить только охотников. [84] Сарацинские пираты с Крита, захватившие его во время набега на Лесбос в 837 году, на обратном пути остановились на Паросе и попытались там ограбить церковь Панагия Экатонтопилиани; Никита, находившийся на службе у Льва VI Мудрого , зафиксировал ущерб. [88] В 904 году Андрос, Наксос и другие Киклады были разграблены арабским флотом, возвращавшимся из Салоник , которые он только что разграбил . [88]

Именно в этот период Византийской империи деревни покинули край моря и перешли на возвышенность в горах: Лефкес, а не Парикия на Паросе или плато Трагея на Наксосе. [90] Это движение из-за опасности на базе имело и положительные последствия. На крупнейших островах внутренние равнины были плодородными и пригодными для нового развития. Таким образом, именно в 11 веке, когда Палеополи был заброшен в пользу равнины Мессариа на Андросе, было введено разведение тутового шелкопряда , которое обеспечивало богатство острова до 19 века. [91]

Герцогство Наксос

[ редактировать ]

В 1204 году Четвертый крестовый поход взял Константинополь, и завоеватели разделили Византийскую империю между собой. Номинальный суверенитет над Кикладами перешел к венецианцам , которые объявили, что оставят управление островами тому, кто способен управлять им от их имени. По сути, Светлейшая Республика не смогла покрыть расходы на новую экспедицию. [92] Эта новость вызвала волнение. Многочисленные авантюристы вооружали флоты за свой счет, в их числе проживавший в Константинополе богатый венецианец Марко Санудо , племянник дожа Энрико Дандоло . Без каких-либо затруднений он взял Наксос в 1205 году и к 1207 году контролировал Киклады вместе со своими товарищами и родственниками. [92] Его двоюродный брат Марино Дандоло стал лордом Андроса; другие родственники, братья Андреа и Геремия Гизи (или Гиззи), стали хозяевами Тиноса и Миконоса и имели феодальные владения на Кеа и Серифосе; семья Пизани взяла Кеа; Санторини достался Яккопо Бароцци; Леонардо Фосколо принял Анафи; [92] [93] Пьетро Гуистианини и Доменико Микьели делили Серифос и владели феодальными владениями на Кеа; Семья Квирини управляла Аморгосом. [93] [94] Марко Санудо основал герцогство Наксос с основными островами, такими как Наксос, Парос, Антипарос, Милос, Сифнос, Кифнос и Сирос. [92] Герцоги Наксоса стали вассалами латинского императора Константинополя в 1210 году и установили западную феодальную систему на островах, которыми они правили. На Кикладах Санудо был сюзереном, а остальные — его вассалами. Таким образом, Венеция больше не получала прямой выгоды от этого завоевания, даже если герцогство номинально зависело от нее и было оговорено, что оно не могло быть передано только венецианцу. Однако республика нашла здесь преимущества: архипелаг был избавлен от пиратов, а также от генуэзцев, а торговый путь в Константинополь стал более безопасным. [92] Населенные пункты начали спускаться обратно к побережью и, оказавшись там, были укреплены своими латинскими лордами; примеры включают Парикию на Паросе и порты на Наксосе и Антипаросе.

Обычное право Княжества Ахайя , ассизов Румынии , быстро стало основой законодательства островов. [95] Фактически с 1248 года герцог Наксосский стал вассалом Вильгельма II Виллардуэна и, таким образом, с 1278 года — Карла I Неаполитанского . [89] Феодальная система применялась даже к самым мелким владениям, что привело к созданию важной местной элиты. «Франкская» знать воспроизводила оставленный ими сеньорский образ жизни; они строили «замки», где содержали дворы. К связям вассалитета добавлялись брачные узы. Феодальные владения обращались и фрагментировались в ходе последовательных приданых и наследств. Так, в 1350 году пятнадцать сеньоров, из которых одиннадцать были из рода Микьели, владели Кеа (120 км). 2 по площади и насчитывавшей в то время несколько десятков семей). [93]

Однако эта «франкская» феодальная система (греческий термин со времен крестовых походов для обозначения всего, что приходило с Запада) была наложена на византийскую административную систему, сохраненную новыми сеньорами; налоги и феодальные барщины применялись на основе византийского административного деления, а земледелие в феодальных владениях продолжалось в соответствии с византийскими методами. [95] Византийское право собственности и брака также оставалось в силе для местного населения греческого происхождения. [89] Та же ситуация существовала и в религиозной сфере: хотя католическая иерархия доминировала, православная иерархия сохранялась, и иногда, когда католический священник был недоступен, мессу служил его православный коллега. [95] Две культуры тесно переплелись. Это можно увидеть в мотивах популярной на Кикладах вышивки; Здесь заметно присутствуют итальянские и венецианские влияния. [96]

В 1260-х и 1270-х годах адмиралы Алексиос Дукас Филантропенос и Ликарио предприняли попытку отвоевать Эгейское море от имени Михаила VIII Палеолога , византийского императора. Взять Парос и Наксос не удалось. [84] [89] но некоторые острова были завоеваны и удержаны византийцами между 1263 и 1278 годами. [97] [98] В 1292 году Роджер Лаурийский опустошил Андрос, Тинос, Миконос и Кифнос. [97] возможно, в результате войны, бушевавшей тогда между Венецией и Генуей. [98] В начале 14 века каталонцы . на островах, незадолго до турок, появились [98] По сути, упадок сельджуков оставил поле в Малой Азии открытым для определенного числа туркменских княжеств, те из которых, которые были ближе всего к морю, начали совершать набеги на архипелаг с 1330 года, в ходе которых острова регулярно грабили, а их жителей захватывали. в рабство. [98] Таким образом, на Кикладах произошел демографический спад. Даже когда османы начали навязывать свою позицию и объединять Анатолию, экспедиции продолжались до середины 15 века, отчасти из-за конфликта между венецианцами и османами. [98]

Герцогство Наксос временно перешло под защиту Венеции в 1499–1500 и 1511–1517 годах. [89] Около 1520 года древние феодальные владения Гизи (Тинос и Миконос) перешли под прямой контроль Венецианской республики. [98]

Османский период

[ редактировать ]Завоевание и управление островами

[ редактировать ]

Хайреддин Барбаросса , гросс-адмирал османского флота, захватил острова туркам в двух набегах, в 1537 и 1538 годах. Последним подчинился Тинос, находившийся в руках венецианцев с 1390 года, в 1715 году. [95]

Это завоевание проблему поставило перед Блистательной Портой . Не было возможности ни в финансовом, ни в военном отношении оставить на каждом острове по гарнизону. [99] Более того, война, которую она вела, велась против Венеции, а не против других западных держав. Таким образом, поскольку Сифнос принадлежал к болонской семье Гоццадини, а Порта не вела войну с Болоньей, это позволило этой семье управлять островом. [99] Точно так же у Соммарипы был Андрос. Они утверждали, что на самом деле они были французами, родом с берегов Соммы (Соммарипа — итальянская форма Соммерива), чтобы перейти под защиту капитулянтов . [99] В других местах также было проще, используя эту модель, оставить правящие семьи, перешедшие под сюзеренитет Османской империи. Крупнейшие из Киклад сохранили своих латинских сеньоров, но платили Порте ежегодный налог в знак своей новой вассальной зависимости. Четыре самых маленьких острова оказались под прямым управлением Османской империи. [95] Между тем, Иоанн IV Криспо, который управлял герцогством Наксосским между 1518 и 1564 годами, поддерживал роскошный двор, пытаясь имитировать Западное Возрождение. [100] Джованфранческо Соммарипа, сеньор Андроса, вызвал ненависть своих подданных. [100] коалиция между Папой, венецианцами и испанцами (будущая Священная лига , которая одержит победу при Лепанто Более того, в 1560-х годах создавалась ), а латинские сеньоры Киклад разыскивались и, казалось, были готовы присоединиться к ним. усилия (финансовые и военные). [100] Наконец, берберийские пираты также продолжали время от времени грабить острова. В конце концов островитяне отправили делегацию в Константинополь, чтобы заявить, что они больше не могут служить двум господам. [100] Герцогство Наксос, к которому был присоединен Андрос, в 1566 году перешло к Джозефу Наси , доверенному лицу султана. Он никогда не посещал «свои» острова, оставив управление ими местному дворянину Коронелло. [100] Однако, поскольку острова находились в его непосредственном и личном владении, османская администрация там никогда не устанавливалась. [95] Земельная собственность осталась нетронутой, в отличие от других христианских земель, завоеванных османами. Действительно, они остались в руках своих древних феодалов-владельцев, сохранивших свои традиционные обычаи и привилегии. [100]

После смерти Наси последовали несколько сеньоров Наксоса, все более и более виртуальных по своей природе, и мало-помалу острова перешли под нормальное османское управление. Они были пожалованы Капудан-паше (великому адмиралу Османского флота), то есть их доходы достались ему. [100] Он ходил туда только один раз в год со всем своим флотом, чтобы получить причитающуюся ему сумму налогов. Он бросил якорь в заливе Дриос, к юго-востоку от Пароса.

В то же время Диван очень редко посылал офицеров и губернаторов управлять Кикладами от своего имени. Были попытки разместить кади и беев на каждом крупном острове, но пираты-христиане похищали их в таком большом количестве, чтобы продать на Мальту , что Порте пришлось отказаться от таких планов. После этого островами управляли только издалека. Местные магистраты, часто называемые эпитропами , управляли на местном уровне; их основная роль заключалась в сборе налогов. [95] В 1580 году Порта посредством ахднаме (соглашения) предоставила привилегии самому крупному из Киклад (герцогству Жозефа Наси). В обмен на ежегодную дань, которая включала подушный налог и военную защиту, землевладельцы-христиане (католики и православные) сохраняли свои земли и свое доминирующее положение, договариваясь о налогах для своей общины. [95]

Таким образом, возник особый местный закон, представляющий собой смесь феодальных обычаев, византийских традиций, православного канонического права и османских требований, адаптированных к ситуации на конкретном острове. Эта юридическая особенность означала, что только местные власти могли распутывать дела. Даже язык выдаваемых документов представлял собой смесь итальянского, греческого и турецкого языков. [101] Это было дополнительной причиной отсутствия османской администрации. [102]

Население и экономика

[ редактировать ]

В экономическом и демографическом отношении Киклады сильно пострадали от поборов сначала туркменских и берберийских пиратов, а затем (в 17 веке) христианских пиратов. После поражения при Лепанто Улуч Али Рейс , новый Капудан-паша , начал политику заселения островов. Например, в 1579 году православному священнику Аморгосу Потету было разрешено расселить колонистов на Иосе, почти безлюдном острове. [103] Кимолос, разграбленный христианскими пиратами в 1638 году, был заселен сифниотскими колонистами в 1646 году. [104] Албанцы-христиане, которые уже мигрировали на Пелопоннес во время периода Морейского деспотата или были переселены на Кифнос венецианцами, были приглашены Османской империей поселиться на Андросе. [91]

Регулярный проход пиратов любого происхождения имел еще одно последствие: карантины явно не соблюдались, и острова опустошали эпидемии. Так, чума обрушивалась на Милос в 1687, 1688 и 1689 годах, каждый раз продолжительностью более трёх месяцев. Эпидемия 1689 года унесла жизни 700 человек из общей численности населения в 4000 человек. Чума вернулась в 1704 году, сопровождаемая сибирской язвой , и убила почти всех детей острова. [105]

Отсутствие распределения земель среди мусульманских поселенцев, а также отсутствие интереса турок к морю, не говоря уже об опасности, которую представляли христианские пираты, означало, что очень немногие турки переселились на острова. Только Наксос принял несколько турецких семей. [106]

Киклады имели ограниченные ресурсы и зависели от импорта продовольствия. [107] Крупные острова (главным образом Наксос и Парос), естественно, были наиболее плодородными из-за своих гор, удерживавших воду, и прибрежных равнин. [108]

То немногое, что производилось на островах, шло, как и в доисторические времена, на интенсивную торговлю, которая позволяла совместно использовать ресурсы. Вино Санторини , лес Фолегандроса, соль Милоса или пшеница Сикиноса циркулировали на архипелаге. Шелкопряды выращивались на Андросе, а сырье пряли на Тиносе и Кеа. Не вся продукция предназначалась для местного рынка: Милос отправлял свой жернов аж во Францию, а соломенные шляпы Сифноса (производство которых наладили франкские сеньоры) также уходили на Запад. [109] В 1700 году, очень неурожайном году, порт Марселя принял одиннадцать лодок и тридцать семь шлюпок, пришедших с Киклад. В том же году в город поступило 231 000 фунтов пшеницы; 150 000 фунтов нефти; 58 660 фунтов шелка с Тиноса; 14 400 фунтов сыра; 7635 фунтов шерсти; 5019 фунтов риса; 2833 фунта овчины; 2235 фунтов хлопка; 1881 фунт воска; 1065 фунтов губки. [110]

Киклады также были центром контрабандной торговли пшеницей на Запад. В годы хороших урожаев прибыли были большими, но в годы неурожаев деятельность зависела от доброй воли османских властей, которые желали либо большей доли богатства, либо карьерного роста, заметив себя в борьбе с это контрабанда. Эти колебания были достаточно важны для Венеции, чтобы внимательно следить за назначениями османских «офицеров» на архипелаге. [111]

Таким образом, коммерческая деятельность сохранила свое значение для Киклад. Часть этой деятельности была связана с пиратством, не считая контрабанды. Некоторые торговцы специализировались на закупке добычи и поставках продовольствия. Другие развили экономику услуг, ориентированную на этих пиратов: она включала таверны и проституток. В конце 17 века острова, где они зимовали, зарабатывали на жизнь только своим присутствием: Милос, Миконос и прежде всего Кимолос, [112] Латинское название Арджентьери было обязано как цвету пляжей или мифическим серебряным рудникам, так и суммам, потраченным пиратами. Такая ситуация вызвала дифференциацию между самими островами: с одной стороны пиратские острова (в основном эти три), а с другой - законопослушные, возглавляемые набожным православным Сифносом, где открылась первая на Кикладах греческая школа. в 1687 году и где женщины даже закрывали лица. [105]

Во время войн, в которых Венеция противостояла Османской империи за владение Критом , в 1656 году венецианцы провели крупную контратаку, которая позволила им эффективно перекрыть Дарданеллы . Таким образом, османский флот не смог защитить Киклады, которые в течение десяти лет систематически эксплуатировались венецианцами. Кикладская пословица: «Лучше быть убитым турком, чем отданным на корм венецианцу», по-видимому, относится к периоду этих поборов. Когда османскому флоту удалось прорвать венецианскую блокаду и жители Запада были вынуждены отступить, последние опустошили острова; леса и оливковые рощи были уничтожены, а весь скот украден. [113] Экономика Киклад снова начала страдать.

Киклады: поле битвы между православными и католиками

[ редактировать ]

Султан, как и везде на своих греческих территориях, отдавал предпочтение Греческой православной церкви . Он считал Вселенского Патриарха лидером греков внутри Империи. Последний отвечал за хорошее поведение греков, а взамен ему была предоставлена обширная власть над греческой общиной, а также привилегии, которые он получил в Византийской империи. [114] Во всей Империи православные были организованы в просо , но не католики. [115] Более того, на Кикладах католицизм был религией венецианского врага. Таким образом, православие воспользовалось этой защитой, чтобы попытаться отвоевать территории, утраченные во время латинской оккупации . [102] В остальной части Империи сельскохозяйственное освоение незанятых земель (собственности султана) часто поручалось религиозным орденам и мусульманским религиозным фондам. Поскольку последних на островах не было, эта функция перешла к православным монастырям. [102] Турнефор , посещавший Киклады в 1701 году, подсчитал эти православные монастыри: тринадцать на Милосе, шесть на Сифносе, минимум один на Серифосе, шестнадцать на Паросе, минимум семь на Наксосе, один на Аморгосе, несколько на Миконосе, пять на Кеа и как минимум три на Андросе (по остальным островам информация отсутствует). [116] В византийскую эпоху было основано только три: Панагия Хозовиотисса на Аморгосе (11 век), Панагия Панахрантос на Андросе (10 век). [117] и Профитис Элиас (1154 г.) [118] на Сифносе, все остальные принадлежали к волне православных завоеваний под защитой Османской империи. [102] Многочисленные монастыри, основанные в период Османской империи, были основаны отдельными лицами на их собственных землях. Эти заведения являются доказательством социальной эволюции на островах. Конечно, в целом великие католические семьи мало-помалу обращались в христианство, но этого недостаточно, чтобы объяснить количество новых монастырей. Следует сделать вывод, что возникла новая греко-православная элита, которая воспользовалась ослаблением общества во время османского завоевания для приобретения земельной собственности. Позже их богатство было закреплено за счет прибылей от коммерческих и военно-морских предприятий. [119] В начале 17 века обращение в православие было практически завершено. Именно в этом контексте и происходит контрнаступление католиков. [119]

Католические миссионеры, например, мечтали о начале крестового похода. Отец Солжер, настоятель ордена иезуитов на Наксосе, был личным другом Людовика XIV духовника , отца Лашеза . Напрасно он использовал это влияние, чтобы подтолкнуть французского короля к началу крестового похода. [95]

На Кикладах было шесть католических епископств: на Санторини, Сиросе, Наксосе, Тиносе, Андросе и Милосе. Они были частью политики католического присутствия, поскольку количество прихожан не оправдывало такого большого количества епископов. В середине 17 века в Андросской епархии насчитывалось пятьдесят католиков; Милошу — тринадцать. [120] Действительно, католическая церковь проявила себя очень активно на островах в 17 веке, пользуясь тем фактом, что она находилась под защитой французских и венецианских послов в Константинополе, а также войнами между Венецией и Османской империей. что ослабило позиции турок на архипелаге. Конгрегация по распространению веры , католические епископы, а также миссионеры-иезуиты и капуцины — все пытались привлечь греческих православных жителей к католической вере и в то же время навязать Тридентскую мессу существующей католической общине, которой она была необходима. никогда не был представлен. [95]

Капуцины были членами Парижской миссии и, таким образом , находились под защитой Людовика XIV, который видел в этом способ подтвердить престиж христианнейшего короля, а также создать торговые и дипломатические плацдармы. [119] Заведения капуцинов были основаны на Сиросе в 1627 году, на Андросе в 1638 году (откуда они были изгнаны венецианцами в 1645 году и куда они вернулись в 1700 году), на Наксосе в 1652 году, на Милосе в 1661 году и на Паросе, сначала на севере в Науса в 1675 году, затем в Парикии в 1680 году. [120] Вместо этого иезуиты были инструментом Рима , даже если они тоже пользовались французской защитой и часто были французского происхождения. [120] Дом иезуитов был основан на Наксосе в 1627 году, отчасти благодаря финансированию со стороны купцов Руана . [121] Они организовали миссии на Санторини (1642 г.) и на Тиносе (1670 г.). миссия Францисканская была также основана в 16 веке на Наксосе, а доминиканский монастырь был основан на Санторини в 1595 году. [120]

Помимо своей прозелитской деятельности, иезуиты ставили пьесы, в которых выступали священники-иезуиты и члены католического высшего общества острова. Эти пьесы ставились на Наксосе, а также на Паросе и Санторини более века. Темы были религиозными и связаны с местной культурой: [121] «чтобы легче завоевать сердце греков и для этого мы представили действие на их просторечии и в тот же день, когда греки празднуют праздник св. Златоуста ». [122]

К 18 веку большинство католических миссий исчезло. Католическим миссионерам не удалось достичь своих целей, за исключением Сироса, где по сей день проживает сильная католическая община. На Санторини им лишь удалось сохранить численность католиков. На Наксосе, несмотря на сокращение числа верующих, сохранилось небольшое католическое ядро. Конечно, Тинос, венецианский до 1715 года, оставался особым случаем с важным католическим присутствием. [120] [123] Там, где они существовали, католические общины жили отдельно, хорошо отделенные от православных: полностью католические деревни на Наксосе или район в центре главной деревни острова. Таким образом, они тоже пользовались определенной административной автономией, поскольку имели дело непосредственно с османскими властями, минуя православных представителей своего острова. У католиков эта ситуация также создавала ощущение осады «православного врага». В 1800 и 1801 годах известные католики-наксиоты подверглись нападению со стороны части православного населения во главе с Маркосом Политисом. [115]

Франкское пиратство

[ редактировать ]Когда Северная Африка была окончательно интегрирована в состав Османской империи и, прежде всего, когда Киклады перешли к Капудан-паше, больше не могло быть и речи о том, чтобы берберийские пираты продолжали там свои набеги. Таким образом, они действовали в западном Средиземноморье. Напротив, христиане были изгнаны из Эгейского моря после венецианских поражений. В результате они захватили ретрансляционные станции мусульманских пиратов на архипелаге. [124]

Основной целью был торговый путь между Египтом, его пшеницей и пошлинами ( данью мамлюков ) и Константинополем. [124] Зиму (декабрь-март) пираты провели на Паросе, Антипаросе, Иосе или Милосе. Весной они расположились в окрестностях Самоса; затем, в начале лета, в кипрских водах; и в конце лета на побережье Сирии. На Самосе и на Кипре они атаковали корабли, а в Сирии высадились на берег и похитили богатых мусульман, которых освободили с целью получения выкупа. Таким образом они максимально увеличили свою добычу, которую затем потратили на Кикладах, куда вернулись на зимовку. [124]

Двумя самыми известными пиратами были братья Темерикур, родом из Вексина . Младший, Темерикур-Бенинвиль, был мальтийским рыцарем. Весной 1668 года они с четырьмя фрегатами вошли в гавань Иоса. Когда османский флот, направлявшийся тогда к Криту в рамках войны против Венеции, попытался выбросить их 2 мая, они отбились, нанеся ему серьезный ущерб и тем самым завоевав себе репутацию. [124] Хьюг Кревелье, прозванный «Морским Геркулесом», начал свою карьеру несколько раньше, при помощи Мальтийских рыцарей . Он быстро разбогател и организовал христианское пиратство на Кикладах. Он имел от двенадцати до пятнадцати кораблей под своим непосредственным командованием и передал свою виллу двадцати судовладельцам, которые воспользовались его защитой и передали ему часть своих доходов. Он держал острова в страхе перед ним. [125]

Их карьера оборвалась довольно внезапно: Темерикур-Бенинвиль был обезглавлен в возрасте 22 лет в 1673 году во время празднования обрезания одного из сыновей султана; Кревелье и его товарищи по кораблю прыгнули в бухту Астипалеи в 1678 году. [124]

Эти пираты считали себя корсарами , но их положение было более неоднозначным. Подавляющее большинство из них были ливорнцами , корсиканцами или французами по происхождению, но были католиками и действовали под более или менее неофициальной защитой либо религиозного ордена (Мальтийских рыцарей или ордена Святого Стефана Ливорно), либо западных держав, которые стремились либо сохранить, либо инициировать присутствие в регионе (Венеция, Франция, Тоскана, Савойя или Генуя). Таким образом, они были почти корсарами, но в любой момент подвергаясь отвержению со стороны своих тайных покровителей, они могли снова стать пиратами. [124] Следовательно, когда Венеция сдалась на Крите, ей пришлось договориться о борьбе с пиратством в Эгейском море.

Жан Шарден так описывает прибытие на Миконос двух венецианских кораблей в 1672 году:

«Они вошли туда ночью. Адмирал, бросая якорь, выпустил сигнальные ракеты. […] Это было сделано для того, чтобы предупредить христианских корсаров, которые могли находиться в порту, о необходимости уйти до рассвета. На тот момент их было двое. На следующее утро они отправились в плавание. договору […] Республика взяла на себя обязательство по Кандскому изгнать христианских корсаров вместе с Великим сеньором , […] используя это внимание, чтобы удовлетворить Порту, не действуя вообще против корсаров». [126]

Шевалье д'Арвье также сообщает о двойственном отношении Франции к Темерикур-Бененвилю, свидетелем которого он стал в 1671 году. Это отношение, разделяемое несколько лет спустя маркизом де Нуантелем, послом Франции в Константинополе, было средством применения квази- вопрос о пересмотре капитуляций . дипломатическое давление, когда встал [124] Точно так же маркиз де Флери, считавшийся пиратом, поселился на Кикладах при финансовой поддержке Торговой палаты Марселя в тот момент, когда велись переговоры о возобновлении капитуляции. Некоторые западные торговцы (прежде всего те, кто избежал банкротства) также служили пиратам на островах, которые они часто посещали, скупая их добычу и снабжая их оборудованием и припасами. [124]

Между католическим пиратством и католическими миссиями также существовали очень тесные связи. Капуцины Пароса защищали Кревелье и совершали мессы за упокой его души. Во многих случаях они также получали щедрую милостыню от корсиканских пиратов, таких как Анджело Мария Витали или Джованни Демарки, которые давали им 3000 пиастров на строительство церкви. [124] Похоже, между пиратами и католическими миссионерами существовал своего рода симбиоз. Первый защищал миссии от посягательств турок и прогресс Православной Церкви. Монахи доставляли провизию, а иногда и убежище. [124] Таким образом, присутствие этих пиратов-каперов на Кикладах в конце 17 века не было случайным и являлось частью более широкого движения, направленного на возвращение жителей Запада на Архипелаг.

В начале 18 века облик пиратства на Кикладах изменился. Окончательная потеря Крита Венецией уменьшила интерес Республики к региону и, следовательно, ее вмешательство. Людовик XIV также изменил свое отношение. [127] Западные корсары мало-помалу исчезли и были заменены туземцами, которые принимали участие в пиратстве так же, как в контрабанде или торговле. Затем постепенно возникли огромные состояния судовладельцев. [128]

Упадок Османской империи

[ редактировать ]Жизнь под османским господством стала трудной. Со временем преимущества османского, а не латинского сюзеренитета исчезли. Когда старые мастера были забыты, недостатки новых стали еще яснее. Аднам . 1580 года предоставил административные и финансовые свободы, а также широкую религиозную свободу: греческие православные могли строить и ремонтировать свои церкви и, прежде всего, они имели право звонить в колокола своих церквей - привилегия, которой не пользовались другие греки земли под властью Османской империи. [129] На Киклады коснулись и идеи Просвещения , привезенные торговцами, соприкоснувшимися с западными идеями во время своих путешествий. Иногда некоторые из них отправляли своих сыновей учиться в западные университеты. [130] Более того, в 17-18 веках циркулировал ряд популярных легенд об освобождении греков и завоевании Константинополя.

В этих историях рассказывалось о Боге, его святых воинах и последнем императоре Константине XI Палеологе , который проснулся и покинул пещеру, куда его перенесли ангелы, и превратил его в мрамор. Эти небесные силы привели греческих солдат в Константинополь. В этой битве их также будет сопровождать xanthos genos , белокурая раса освободителей, пришедшая с Севера. [131] Именно по этой причине греки обратились к русским, единственным православным, не завоеванным турками, с просьбой помочь им вернуть свободу.

Россия, которая искала порт с теплой водой, регулярно противостояла Османской империи в ее попытках получить доступ к Черному морю , а через него – к Средиземному; он знал, как найти хорошее применение этим греческим легендам. Таким образом, Екатерина назвала своего внука, который должен был стать ее преемником, Константином .

Киклады принимали участие в различных важных восстаниях, таких как восстание 1770-74 годов во время Орловского восстания , которое привело к кратковременному проходу русских Екатерины II через острова. Операции проходили преимущественно на Пелопоннесе, а бойцы-уроженцы Киклад покинули свои острова, чтобы вступить в бой. [132] В 1770 году русский флот преследовал османский флот через Эгейское море и разгромил его при Чесме . Затем он перезимовал в бухте Науса в северной части Пароса. Однако, пораженная эпидемией, она покинула своих союзников и в 1771 году покинула материковую Грецию. [133] Тем не менее, похоже, русские какое-то время оставались на Кикладах: «в 1774 году [русские] захватили острова Архипелага, которые они занимали частично в течение четырех или пяти лет»; [134] Миконос оставался под российской оккупацией с 1770 по 1774 год; [135] а русские корабли останутся в Науссе до 1777 года. [136]

Новая русско-турецкая война ( 1787–1792 ), завершившаяся Ясским мирным договором, вновь привела к боевым действиям на Кикладах. Ламброс Кацонис, греческий офицер российского флота, действовал в составе греко-российской флотилии с острова Кеа, откуда он атаковал османские корабли. [137] Турецко-алжирский флот разгромил его у Андроса 18 мая 1790 г. ( ст. ст. ). Катсонису удалось бежать всего на двух кораблях в сторону Милоса. Он потерял 565 человек; турки - более 3000. [138]

Однако не все было потеряно для греков: Кучук-Кайнарджинский договор (1774 г.) позволил островам развивать свою торговлю под защитой России. Более того, острова относительно не пострадали от карательных поборов османов.

Киклады в Греции XIX и XX веков.

[ редактировать ]Киклады во время войны за независимость

[ редактировать ]

Кючук-Кайнарджский договор 1774 года обеспечил общее процветание греческих островов, намного превосходящее такие острова, как Гидра или Спецес, связанные со знаменитыми судовладельцами. Андрос воспользовался этой ситуацией, создав собственный торговый флот. [91] Это процветание имело два противоречивых последствия, также связанных с административным абсентеизмом османов на Кикладах. С одной стороны, турецкое «правительство» уже не казалось таким невыносимым. С другой стороны, делиться плодами этого процветания с турком, а не оставлять все себе в независимом государстве, становилось все менее приемлемым. [134]

Для католиков архипелага ситуация была довольно похожей. В начале войны за независимость на Кикладах проживало около 16 000 католиков (особенно на Наксосе, Сиросе, Тиносе и Санторини). [139] Далекое османское господство не было невыносимым, но османов считали врагами христианства в целом. Если революция потерпит неудачу, турецкие репрессии будут жестокими, как после перехода русских в 1770-х годах. Однако в случае успеха революции перспектива жить в принципиально православном государстве не обрадовала островитян-католиков. Более того, на островах, «освобожденных» от Османской империи, поставленные на место греческие комиссары заставляли католиков платить им пошлины, до сих пор достававшиеся туркам. [115] Католики не участвовали в конфликте, особенно после того, как Папа заявил о своем нейтралитете; [139] это Австрия Меттерниха вынуждала его поддерживать, несмотря на дипломатическую миссию Германа . [115]

восстание началось в марте 1821 года по мифическому призыву Германа, митрополита Патры Национальное . Капетанойи (полководцы, военачальники) распространили восстание по всей Греции, главным образом на Пелопоннесе и в Эпире .

Эта двойственность объясняет различия во взглядах на архипелаге в момент Войны за независимость. Эта ситуация усугублялась последствиями войны: возобновлением пиратства под патриотическим предлогом, « революционным налогом », которого требовали военачальники, исчезновением местных институтов, сведением старых счетов теми, кто воспользовался анархией для своих целей. вызвать социальные (бедные против богатых) или религиозные (греческий против латыни) потрясения. [134] Французский флаг развевался над католическими церквями Наксоса на протяжении всего конфликта; это защищало их от негодования православных, называвших католиков «турколюбивыми». [115]

Следовательно, Киклады принимали участие в конфликте лишь спорадически. Как Гидра или Спецес, Андрос, [91] Тинос [140] и Анафи [141] поставили свой флот на службу национальному делу. Мадо Маврогенис, дочь фанариота , использовала свое состояние, чтобы снабдить «адмирала» Эммануила Томбазиса 22 кораблями и 132 пушками с Миконоса. [142] Православные греки Наксоса собрали отряд из восьмисот человек, который сражался с османами. [143] Парос направил на Пелопоннес отличившийся при осаде Триполицы контингент под командованием Теодора Колокотрониса . [144]

Перипетии конфликта на континенте отразились на Кикладах. Резня Хиоса и Псары (совершенная в июле 1824 года войсками Ибрагим-паши ) привела к притоку людей на Киклады, выжившие фактически стали там беженцами. [145] В 1825 году, когда Ибрагим-паша со своими египетскими войсками высадился на Пелопоннесе, на Сирос хлынуло большое количество беженцев. В результате полностью изменился этнорелигиозный состав острова и его городская структура. Католический остров становился все более православным. Греки, придерживавшиеся греческого обряда, двинулись на побережье в место, которое позже стало очень оживленным портом Эрмуполис , в то время как греки латинского обряда остались на высотах средневекового города. [115]

С началом восстания Милос был оккупирован русскими и французами, желавшими наблюдать за происходящим на Пелопоннесе. [146]

По окончании Войны за независимость в 1832 году Киклады были переданы молодому греческому королевству Оттона . Однако их передача Греции не была автоматической. Османская империя не имела особого желания их удерживать (они никогда особо их не привозили), но Франция проявляла большой интерес к их приобретению во имя защиты католиков. [146]

Экономика и общество

[ редактировать ]Неустойчивое благосостояние в 19 веке

[ редактировать ]Мраморные карьеры Пароса, заброшенные на несколько столетий, были снова введены в эксплуатацию в 1844 году по весьма конкретному заказу: гробнице Наполеона в Доме Инвалидов . [147] Позже, в 1878 году, было создано «Общество мраморщиков Пароса».

Сирос играл фундаментальную роль в торговле, транспорте и экономике Греции во второй половине XIX века. В конце Войны за независимость остров имел ряд преимуществ. Он был защищен относительным нейтралитетом Киклад и французами, которые взяли под свое крыло католиков Сироса (и, следовательно, остров в целом). Более того, у него больше не было конкурентов: острова судовладельцев, такие как Гидра и Спецес, были настолько глубоко вовлечены в конфликт, что он их разорил. [148] Эрмуполис долгое время был крупнейшим портом Греции ( Салоники еще находились в составе Османской империи). Это был также важный промышленный центр. [145] первые паровые машины В 1872 г. в Греции стали появляться ; в Пирее и Эрмуполисе также были построены газовые электростанции. [149] В Эрмуполисе разразилась первая забастовка в социальной истории Греции: 400 служащих кожевенных заводов и военно-морских верфей прекратили работу в 1879 году, потребовав повышения заработной платы. [150]

Когда в 1893 году был открыт Коринфский канал , Сирос и Киклады в целом начали разрушаться. Появление пароходов сделало их еще менее незаменимыми в качестве морской остановки. Железная дорога, вектор промышленной революции, по сути, не смогла до них добраться, что также оказалось фатальным. [145] Похожая ситуация произошла с триумфом автомобиля и дорожного транспорта в ХХ веке.

Болезнь, которая уничтожила шелковичных червей в 19 веке, также нанесла очень тяжелый удар по экономике Андроса, соседнего с Тиносом. [91]

Между тем, начиная с этого периода, на некоторых островах произошел массовый исход сельского населения. Жители Анафи в таком большом количестве уехали в Афины во время и после правления Оттона, что построенный ими район с традиционной архитектурой у подножия Акрополя до сих пор носит название Анафиотика. [151]

Движение населения

[ редактировать ]Меняющаяся судьба идеи Мегали в XIX веке продолжала изменять этнический и социальный состав островов. Поражение критского восстания 1866–1867 годов привело на Милос множество беженцев, которые, как и пелопоннесцы на Сиросе несколькими годами ранее, переселились на побережье и создали там у подножия старой средневековой деревни франкских сеньоров новый порт Адамас. [145]

Переписи 1889 и 1896 годов показывают эволюцию населения Киклад. Общее количество жителей выросло на 2,4%, со 131 500 до 134 750 человек. Этот рост был самым слабым во всей Греции (в среднем +11%, +21% для Аттики). В то же время город Эрмуполис потерял 8 000 человек (-27%), сократившись с более чем 30 000 до 22 000 жителей. Он уже страдал от последствий открытия Коринфского канала и развития Пирея. [152]

В 1922 году, после поражения Греции в Малой Азии и, прежде всего, захвата, резни и пожара в Смирне , греческое население региона бежало на самодельных ремеслах. Значительная их часть сначала нашла убежище на Кикладах, а затем была направлена в Македонию и Фракию. [153] Таким образом, острова тоже почувствовали, хотя и в меньшей степени, воздействие «Великой катастрофы».

1950-е годы были периодом больших перемен для Греции. Доля городского населения выросла с 37% до 56% в период с 1951 по 1961 год, при этом Афины поглотили 62% общего роста городов. С 1956 по 1961 год 220 000 человек уехали из сельской местности в Афины, а еще 600 000 мигрировали за границу. [154] В период с 1951 по 1962 год 417 париотов покинули свой остров и перебрались в Афины из-за, по их мнению, плачевных условий жизни и в надежде найти работу в Афинах. [155]

Экономические трансформации ХХ века (помимо туризма)

[ редактировать ]В середине 1930-х годов плотность населения Киклад составляла от 40 до 50 человек на км. 2 , что соответствует среднему показателю по стране (47). [156]

В обзорной статье по греческой экономике, написанной в середине 1930-х годов, автор, американский экономист, привел очень мало данных о Кикладах. Что касается сельского хозяйства, он отметил производство вина на Санторини, но ничего не сказал о рыбной промышленности. В его главе, посвященной промышленности, упоминаются мастерские по плетению плетеных изделий на Санторини и Сиросе, а также деятельность в области плетения плетений и кожевенного производства. Однако Киклады все-таки появились из-за своих минеральных ресурсов. Наждак Наксоса, который постоянно добывали с доисторических времен, эксплуатировали главным образом на экспорт. Сифнос, Серифос, Кифнос и Милос доставляли железную руду. Санторини предоставил пуццолану ( вулканический пепел ); Милош, сера; и Антипарос и Сифнос, цинк в форме каламина . Сирос оставался одним из экспортно-ориентированных портов страны. [156]

Важные месторождения бокситов были обнаружены в известняковых слоях субстрата островов, главным образом на Аморгосе, Наксосе, Милосе, Кимолосе и Серифосе. Ресурсы Аморгоса разрабатывались уже в 1940 году. В 1946 году запасы Греции оценивались в 60 миллионов тонн. [157]

Истощение железной руды на Кифносе было одной из причин значительной эмиграции, начавшейся в 1950-х годах. [158]

Андрос был одним из редких островов судовладельцев, на которых удавалось эксплуатировать паровые машины (например, источник состояния Гуландриса), и до 1960-1970-х годов он снабжал греческий флот многочисленными моряками. [91]

По сей день определенное количество природных ресурсов предлагает Кикладам занятия помимо туризма. На некоторых островах сельское хозяйство по-прежнему имеет первостепенное значение, причем оно настолько развито, что остров может обходиться без присутствия туристов (как в случае с Наксосом). Киклады производят, но прежде всего экспортное вино (Андрос, Тинос, Миконос, Парос, Наксос, Сикинос и Санторини), инжир (Сирос, Андрос, Тинос, Миконос, Наксос и Сикинос), оливковое масло (Сирос, Сифнос, Наксос и Иос). , цитрусовые (Андрос, Сифнос и Наксос), овощи (Сирос, Тинос, Сифнос, Иос и Санторини), среди которых знаменитый наксосский картофель. Разводят овец, коз и несколько коров (Сифнос, Парос и Наксос). Также присутствуют минеральные ресурсы: мрамор (Парос, Тинос и Наксос) и мраморная пыль для цемента (Парос), наждак (Наксос), марганец (Миконос) и железо, а также бокситы (Серифос). Милос усеян огромными открытыми шахтами, добывающими серу, квасцы, барий, перлит , каолин , бентонит и, как это было на протяжении всей его истории, обсидиан. На Сиросе все еще есть военно-морские верфи, металлургическая промышленность и кожевенные заводы. [159]

Вторая мировая война: голод и партизанская война.

[ редактировать ]

Нападению Италии на Грецию предшествовало торпедирование крейсера «Элли» , символического корабля Греции. [160] в бухте Тинос 15 августа 1940 года. [161] После окончания войны итальянцы хотели создать итальянскую «Провинцию делле Чиклади». [162] Летом 1941 года начался процесс «итальянизации», главным образом в католических районах: частично он увенчался успехом в городе Ано-Сирос . [163]

Немецкое нападение в апреле 1941 года привело к полному поражению и оккупации Греции с конца того же месяца. Однако Киклады были оккупированы поздно и больше итальянскими, чем немецкими войсками. Первые оккупационные силы появились 9 мая 1941 года: Сирос, Андрос, Тинос и Китнос были оккупированы итальянцами, а немцы взяли Милос. [164] Эта задержка позволила островам служить остановкой для политиков, направлявшихся в Египет для продолжения борьбы. Таким образом, Георгий Папандреу и Константинос Караманлис остановились на Тиносе перед встречей в Александрии . [165]

После капитуляции Италии 8 сентября 1943 года ОКВ приказало командирам частей средиземноморского сектора нейтрализовать, при необходимости силой, итальянские части. 1 октября 1943 года Гитлер приказал своей армии занять все острова в Эгейском море, контролируемые итальянцами. [166]