Дворец Советов

| Дворец Советов | |

|---|---|

Дворец Советов Dvorec Sovetov | |

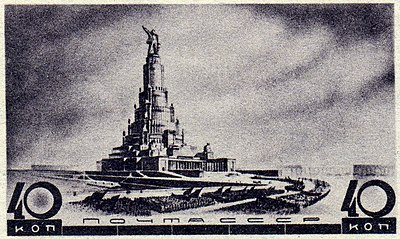

Классический дизайн почтовой марки 1937 года. Первоначальные спецификации проекта требовали, чтобы дворец служил гигантской триумфальной аркой для масс демонстрантов, марширующих по арене большого зала. К 1937 году это требование было отменено. | |

| General information | |

| Status | Never built |

| Type | Administrative and convention center |

| Architectural style | Art Deco, Neoclassicism, Stalinist architecture |

| Location | Moscow, site of the Cathedral of Christ the Saviour |

| Coordinates | 55°44′40″N 37°36′20″E / 55.74444°N 37.60556°E |

| Groundbreaking | 1933[1] |

| Construction stopped | 1941[2][3] |

| Height | 416 m (1,365 ft) (1937 variant)[4][5] |

| Dimensions | |

| Diameter | 130 m (430 ft) (grand hall, internal) 160 m (520 ft) (central core, external)[6][7] |

| Weight | 1.5 million metric tons[8] |

| Technical details | |

| Lifts/elevators | 187[9] |

| Design and construction | |

| Architect(s) | Boris Iofan, Vladimir Shchuko and Vladimir Helfreich |

Дворец Советов ( русский : Дворец Советов , Дворец Советов ) представлял собой проект строительства политического конгресс-центра в Москве на месте снесенного Храма Христа Спасителя . Основная функция дворца заключалась в проведении заседаний Верховного Совета в большом зале шириной 130 метров (430 футов) и высотой 100 метров (330 футов), вмещающем более 20 000 человек. Если бы дворец высотой 416 метров (1365 футов) был построен, он стал бы самым высоким сооружением в мире, а внутренний объем превзошел бы совокупные объемы шести самых высоких американских небоскребов. Это было особенно важно для советского государства в пропагандистских целях . [10]

Победа Бориса Иофана в серии из четырех архитектурных конкурсов, проведенных между 1931 и 1933 годами, ознаменовала резкий поворот в советской архитектуре: от радикального модернизма к монументальному историзму , который стал характерной чертой сталинской архитектуры . Окончательный проект Иофана, Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха был задуман в 1933–1934 годах и принял окончательную форму в 1937 году. Ступенчатая стопка ребристых цилиндров, увенчанная 100-метровой (330 футов) статуей Владимира Ленина, сочетает в себе ар-деко и неоклассику. влияние современной американской технологии небоскребов .

Work on the site commenced in 1933; the foundation was completed in January 1939. The German invasion in June 1941 ended the project. Engineers and workers were diverted to defense projects or pressed into the army; the installed structural steel was disassembled in 1942 for fortifications and bridges. After World War II, Joseph Stalin lost interest in the palace. Iofan produced several revised, scaled-down designs but failed to reanimate the project. The alternative Palace of the Soviets in Sparrow Hills, which was proposed after Stalin's death, did not proceed beyond the architectural competition stage.

The beginning (1922–31)

[edit]On 30 December 1922 the First All-Union Congress of Soviets announced the creation of the Soviet Union. On the same day Sergei Kirov proposed construction of a new national convention center, which was duly approved by the congress.[11] This, according to the official Soviet narrative, was the beginning of the story of the Palace of the Soviets.[12] Before the congress, in January–May 1919, Petrograd had held an architectural competition for the "Palace of Labor";[13] in October 1922 the Moscow Architectural Society launched a competition for a different "Palace of Labor", endorsed by the same Sergei Kirov.[14] Both projects were large enough to seat any conceivable convention,[a] and none of them could materialize in a country devastated by wars and revolutions.[15][16]

In post-revolution Russian language the word palace (Russian: дворец) denoted a multi-role public building that shared entertainment and administrative functions; as time went by, the administrative side predominated.[15] The word was never applied to residences of political leaders: their private affairs remained a closely guarded secret.[15] During the 1920s, modest "palaces of labor" or "palaces of culture" were actually built.[17] The coveted national palace had to be exceptionally large, impressive and technologically advanced to stand above the crowd.[17] The idea of placing a giant statue of Lenin on top of the national administrative center (originally, the Comintern building) goes back to a 1924 proposal by Viktor Balikhin, then a graduate student at Vkhutemas: "Arc lamps will flood the villages, towns, parks and squares, calling everyone to honor Lenin even at night ...".[18] The proposal was later popularized by Balikhin's rationalist movement, the ASNOVA, but gained little recognition.[19]

The decision to build the "House of Congresses" (Russian: Дом съездов)[20] was made at the end of 1930 or in early 1931, and announced in February 1931.[21] The influences behind the decision cannot be reliably ascertained. Dmitrij Chmelnizki claims Stalin was the project's sole initiator;[21] Sergey Kuznetsov counters that the idea was pitched by Alexei Rykov.[22] The "House of Congresses" was, chronologically, the first of the three megaprojects launched in Moscow in 1931, months before the Moscow Canal and the Moscow Metro.[23] Its initial scope was modest; the architects and the politicians believed that building could be topped out in 1933.[24][25] However, the unchecked ambitions of both groups soon caused a multifold increase in size, scope and cost.[24] In the summer of 1931, the already bloated project was renamed the "Palace of the Soviets".[20]

The architect

[edit]

In February 1931, the government set up a three-tier project management structure. The Construction Council was a decorative[26] political committee chaired by Kliment Voroshilov and later Vyacheslav Molotov;[27][22][28] it served as a proxy for announcing decisions made by Stalin and the Politburo.[26] The subordinate Construction Directorate (USDS) was the actual project management team of Mikhail Kryukov (chair), Boris Iofan (chief architect), Hermann Krasin,[b] Arthur Loleyt and Ivan Mashkov.[21][22] The USDS appointed and supervised the Technical Council, that included dozens of experienced architects, artists and engineers.[27]

Boris Iofan, the second in command in the USDS, immediately assumed the title and role of chief architect.[29][30][31][32] A recent repatriant from Italy and a long-time student of Italian architect Armando Brasini, Iofan was a maverick within the Soviet architectural community and had no obligations to any group.[29][33] He was also a trusted insider of the party elite, with particularly strong ties to Alexei Rykov and Avel Yenukidze.[29] His career with Soviet state clients began in 1922 in Rome[c] and proceeded through the 1920s at an unprecedented and so far unexplained pace.[35] By 1931 he had a proven record of completing high-profile projects, including the enormous[d] House on the Embankment with its cinema hall—the largest modern auditorium in Moscow.[36][22][e] Stalin certainly endorsed Iofan's appointment, probably on Yenukidze's recommendation.[22]

Iofan was difficult to work with soon forcing Kryukov to resign.[37] In the autumn of 1931 the chair of the USDS passed to party apparatchik Vasily Mikhailov, the architect's former superior at the House on the Embankment project.[37] Kryukov, Mikhailov, Rykov, Yenukidze and Iofan's colleagues at the Jewish Anti-Fascist Committee would be killed in Stalin's purges, but the unsinkable architect would survive unharmed and retain his office, despite the incriminating connections.[38][f]

Iofan prepared the terms of architectural competitions and controlled all the USDS's paperwork, giving him an advantage over any potential competitor.[31] This obvious conflict of interest provoked speculation that the competitions were rigged in Iofan's favor,[40] or that he was the chosen architect from the very start and the competitions were merely a ruse.[41][42] In the 2010s archival research confirmed this hypothesis, which was afterwards supported by Iofan's biographers Maria Kostyuk, Dmitrij Chmelnizki and Sergey Kuznetsov. As early as 6 February 1931, Iofan devised a three-step, nine-month consultation schedule with a predetermined outcome.[43] The plan was soon implemented in a series of architectural competitions, where Iofan acted as primus inter pares (first among equals) in public and the éminence grise (powerful decision maker) behind the scenes.[43][31] According to Kuznetsov, Iofan initiated and managed the competitions for his own benefit, to harvest free ideas from his unsuspecting colleagues.[41] He never agreed to be a temporary placeholder and did not intend to give up his lead to anyone.[41]

Choice of a site

[edit]In March 1931, the Construction Council chose a compact site in the former Okhotny Ryad Street market, just a few hundred meters (yards) north-west from the Kremlin and Red Square.[20] There were no large or otherwise valuable buildings to raze; demolition of existing low-rise buildings and the relocation of their inhabitants required little time or effort.[20] Left-wing architectural factions immediately disputed this economically sound choice. In April–May the Technical Council reviewed various alternatives and confirmed the selection of the Okhotny Ryad site.[44]

Molotov and Voroshilov thought differently.[45] On 25 May, the Politburo, advised by Molotov and Voroshilov, voted in favor of the Cathedral of Christ the Saviour site.[45] Hannes Meyer and the ASNOVA supported this option. Iofan had secretly studied all the alternatives beforehand and was quite comfortable with the cathedral site.[46] It required extensive demolition and presented so far unknown technical challenges,[47][19] but it was the largest site and it formed a tight visual ensemble with Iofan's House on the Embankment.[46] Most of the Technical Council disagreed. On 30 May, they recommended the sites in Zaryadye or Bolotnaya Square as second-best alternatives; the cathedral site was ranked least acceptable.[48][49][19] Tired of insubordination, Voroshilov invited the stubborn professionals to a meeting with Stalin.[48] On 2 June 1931, Stalin, Molotov, Kaganovich, Voroshilov, Meyer and eight selected architects from the Technical Council convened in the Kremlin, where Stalin presented his arguments in favor of the cathedral site.[45] Kaganovich feared the destruction of an Orthodox shrine would spark an antisemitic backlash and suggested a site in Sparrow Hills, but Stalin's viewpoint prevailed.[5]

Historians disagree over the interpretation of this meeting. According to Kuznetsov, the decision had not yet been finalized, and the architects could still propose other sites.[45] According to Sona Hoisington, the decision was final, but its main objective was not the palace but the destruction of the cathedral,[50] with the project being a purely political statement, made without prior feasibility studies and completely disregarding the economics.[50] According to Chmelnizki, the decision was final; it was the first step in the development of Stalinist architecture.[48] On 5 June 1931, the outcome was sealed by the Politburo.[51] In December the stripped hulk of the cathedral was publicly blown up. The Okhotny Ryad site was also demolished for the construction of the STO Building (1932–1935) and Arkady Mordvinov's residential block on Tverskaya Street (1937–1939).[19]

The idea of destroying cultural heritage was not a novelty to the Soviet regime, as in the period between 1927 and 1940, the number of Orthodox Churches in the Soviet Union fell from 29,584 to less than 500 (1.7%) as a result of demolitions or conversions into secular buildings.[52][page needed]

The four competitions (1931–1933)

[edit]Preliminary round (February–July 1931)

[edit]In April 1931, the chosen architects and architectural groups received terms of the first, preliminary competition. The brief, prepared by Iofan and signed by Kryukov, reiterated the monumentality and emphasizing the uniqueness of the future palace: it should be radically different from any existing public building.[53] It sent a clear message that the entries would be judged not by professionals but by politicians, who do not and would not align with any existing professional faction.[53]

By the end of June, the USDS had collected 15 entries representing all active movements, as well as Iofan and his brother Dmitry.[53] Most, including the Iofans, leaned toward modernist architecture.[54] Iofan had considered various alternatives, and ruled out compact centric floor plans in favor of a sprawling group of buildings aligned along the north–south axis of the cathedral site.[55] The two halls were placed at the ends of the axis, with spacious inner courtyards and a lean, tall tower in between.[56][19] The draft did not impress contemporary observers.[56] The USDS did not name a clear winner but cautiously praised an entry by Heinrich Ludwig,[g] an enormous pentagonal enlargement of Lenin's Mausoleum devoid of any stylistic cues.[58]

International competition (July 1931 – February 1932)

[edit]| Original drafts and modern renderings from the Shchusev Museum of Architecture | |

On 18 July 1931, the USDS announced a public, open, international competition, with entries due by 20 October (later extended to 1 December 1931).[59] In September, the USDS amended the terms and explained the design of the palace would not be awarded to a single architect or a group or firm.[60] The USS claimed no single group could overcome the project's unprecedented challenges; it requires a joint effort of "all living creative forces of the Soviet society".[60] The message foreshadowed the imminent nationalization of the formerly independent professional community, but no one, even the party insiders like Iofan, Alabyan or Shchusev, could predict the outcome.[61] Another covert purpose of the competition—suppression of undesirable architecture in a manner similar to the "Degenerate art" campaign in Germany—would be revealed by Alexey Tolstoy (another party insider) later, just before the announcement of the winners.[62] Tolstoy clearly warned the architects that Gothic architecture, "American skyscraperism" and "corbusianism" had become distinctly unwanted.[63]

The expert jury chaired by Molotov received 112 brief proposals and 160 proper drafts, including 24[h] by foreign architects.[65][66] Dignitaries like Le Corbusier, Walter Gropius or Erich Mendelsohn were preselected and invited by Iofan for a fixed fee.[67][i] Armando Brasini agreed to submit a proposal at no cost.[67] From a professional standpoint the best proposal came from Le Corbusier.[62][j] The Soviet press praised his innovative, logical and convenient floor plan as late as 1940, but the jury felt the high-rise exoskeleton supporting the saddle roof was inappropriate for downtown Moscow.[70]

Most of the sixteen drafts selected by the jury were modernist in inspiration,[20] but the choice of the top three winners surprised and embarrassed everyone involved.[62] The Politburo made the decision secretly, and the Construction Council announced it publicly five days later on 28 February 1931.[51] The three prizes were awarded to Boris Iofan, Ivan Zholtovsky and the virtually unknown British-American autodidact Hector Hamilton.[62][71] Iofan presented a revised version of his earlier proposal, re-aligned along the Moskva River. The draft disposed with former Constructivist novelty[72] The shape of the main hall changed from a parabolic dome to a stack of flat cylinders and, according to Katherine Zubovich, acquired "more italianate form".[71] Le Corbusier despised it as "childish megalomania".[73] Ivan Zholtovsky bizarrely combined Italian Renaissance with the Pharos lighthouse and the Colosseum.[72][71][74] Hamilton's Art Deco draft was uninspiring but the most cohesive of the three.[72] Hamilton, who had never been to Moscow, deliberately avoided any references to both modernist and historical styles.[71] The symmetrical array of staggered rectangular shapes and semicylinders, facing the river, was adorned only with uniform rows of white vertical pylons.[75][62] The "ribbed style" of Hamilton's drafts is strangely reminiscent of almost all Soviet public buildings of the Brezhnev era.[72] It was certainly not unique to Hamilton's entry: similar ribbed facades, a staple of American Art Deco, were also used by Alexey Dushkin, Iosif Langbard, Dmitry Chechulin and Iofan himself.[76]

European left-wing architects could not accept the fact and appealed directly to Stalin.[77] The leaders of the Congrès Internationaux d'Architecture Moderne (CIAM) realized very well that the competition was a matter of politics, rather than art, and that Stalin had the final say.[78] They were willing to cooperate with the dictator and felt betrayed when it turned out he had his own plans.[79] Their message amounted to an ultimatum, threatening to retract all support to the Soviet Union.[80] It is not known if Stalin ever read these letters, but the withdrawal of unwanted "allies" certainly suited him well.[80]

Third and fourth rounds (March 1932 – February 1933)

[edit]

The third, closed, competition among 12 invited teams of architects was held in March–July 1932.[82] In addition to the nine prize-winners of the open competition, at Mikhailov's request the USDS also invited notable constructivists and rationalists.[83] Two future co-authors of the palace, Vladimir Shchuko and Vladimir Helfreich were invited as a reward for their work on the Lenin Library.[84] The USDS required all architects to abandon a sprawling, squat design in favor of a single tall, compact, and monumental structure, avoiding any resemblance to church architecture.[85] The main hall, seating 15,000 people, had to face the Kremlin.[86]

The Ginzburg and Ladovsky teams remained true to modernist ideas.[87] Karo Alabyan and company produced an impressive and novel modernist design—"a ship of state" with three lean "funnels" flanking the river.[87][88] The other architects followed the instructions and presented compact, monumental but uninspiring proposals.[87] Iofan settled for a tall stack of four cylinders, wrapped in rows of white "ribbed style" pylons.[89] The jury declined to appoint a winner and announced yet another round of competition.[89] Stalin, on the contrary, privately notified Kaganovich, Molotov and Voroshilov[m] that "Iofan's plan is unconditionally the best..." and compiled a list of necessary changes.[91][92] Stalin expressly ruled out the alternative designs by Zholtovsky ("...smacks of Noah's ark"), and particularly by Shchusev ("the same cathedral, but without a cross. Possibly, Shchusev hopes to add a cross at a later day").[93]

The fourth and final competition between five selected teams was held in August 1932 – February 1933.[89] This time, all proposals were very similar in composition, although still different stylistically.[94] On 10 May 1933 the Politburo announced the final decision in favor of Iofan.[95][94] The winning design closely followed Iofan's earlier proposal — a compact, ziggurat-like stack of three cylinders perched on a massive stylobate and flanked with colonnades, ramps and grand staircases.[96] Total height of the core structure reached 220 meters (720'),[97] but there was no office tower and no statue of Lenin yet. The proposed statue of the "freed proletarian" was merely 18 meter (60') tall. Structural engineering issues had not been addressed at all.[76] The Politburo was not completely impressed with the result, and instructed Iofan to install a giant statue of Lenin, 50 to 75 meter (160 to 250') tall, on top of the palace.[95] The official narrative published in 1940 presented this proposal as Stalin's personal initiative.[98][94] Molotov hesitated, arguing that the face of Lenin would not be seen from the main plaza, but had to bow to Stalin and Voroshilov.[5]

According to Andrey Barkhin, the true purpose of the fourth stage was to narrow down stylistic choice to one of two alternatives: either following an existing, historical model, or creating something completely new.[74] Iofan managed to suit both sides: although his proposal looked novel, it was in fact a blend of various identifiable prototypes.[74] Iofan himself said the two main inspirations behind his design were the Pergamon Altar and the Victor Emmanuel II Monument which was, in turn, inspired by the Pergamon Altar.[99] The choice was natural for Iofan, because he had often seen the Vittoriano while living in Rome, and because he studied under one of its creators, Manfredo Manfredi.[99] The other identifiable and undisputed design cue is the Art Deco "ribbed style" of exterior walls, which had already been used by other Soviet architects.[74] The dome of the grand hall was inspired by the Centennial Hall in Breslau.[74] Less obvious, speculative sources range from Fritz Lang's Metropolis[74] to Athanasius Kircher's Turris Babel.[100]

Influences and interpretations

[edit]

During the competition period, the state dissolved formerly independent architectural movements and de facto nationalized all architects under the umbrella of state-owned design companies and the Union of Soviet Architects. By the end of 1932, modernist architecture in general, and its constructivist, rationalist and formalist movements in particular, came to a halt, giving way to the emerging Stalinist architecture. Modernist projects laid down earlier were gradually completed and often "improved" to suit the new policy. Architects kept on producing and publishing modernist drafts until at least 1935,[101] but such proposals had no chance to be built.[102] Rudolf Wolters, who came to Novosibirsk in the summer of 1932, reported that by the time of his arrival the provincial party executives had already received orders from Moscow to build "in classical style" only.[103] On the national level, no such orders were formally published; the change appeared to be a natural development within the professional community.[102]

The overwhelming majority of Soviet, Russian and foreign authors, with the notable exception of Antonia Cunliffe, agree the competitions represented a deliberate rejection of modernism in favor of monumental historicism.[104] The connection has always been public but subject to different interpretations. Soviet authors of the 1930s usually appealed to the "improved welfare of the masses".[105] Constructivism was presented as a temporary, low-cost ersatz architecture.[105] Once the nation had overcome the bitter poverty of the 1920s, "the people" (i.e. the communist state) disposed with stopgap solutions and rightfully embraced "quality" architecture.[105] After World War II the "welfare of the masses" fell to an all-time low and Soviet critics adjusted accordingly.[106] They painted modernism as a hostile, subversive influence of the capitalist West that was promptly revealed and suppressed by the party.[106] The reform was effected through the party decrees of the 1930s, starting with the USDS review of the international competition.[107]

In the late 1950s and 1960s modernism became the official style of the Soviet state, and recent history was rewritten again to exonerate the party.[108] Soviet theorists argued that the architects of the 1930s abandoned constructivism voluntarily and then forged the new monumental style on their own.[108] The "excesses" of Stalinist architecture were the architects' fault only.[108] The party, which carefully advised the professionals, bears no responsibility for what was actually built.[108] A toned-down version of the same narrative persisted until the 2000s, notably in the works of Selim Khan-Magomedov.[109] Western authors, likewise, did not produce a plausible explanation until the 2000s publications by Harald Bodenschatz and Christiane Post.[110]

In the late 1990s Dmitry Chmelnizki advanced a different explanation. The competitions were set up by Stalin personally as a complex political provocation.[111] In the opening, self-educational phase, Stalin familiarized himself with all active architectural schools and selected the general direction that would soon become the official style.[111] Then, he artfully degraded the social status and self-esteem of the architectural profession—which was a prerequisite to nationalization.[111] Finally, he destroyed the ties that united the architects into firms, groups and movements. In the end, the former diverse and independent professional community was reduced to a homogenous mass of obedient individuals.[111] Anna Selivanova later published a similar theory.[112]

Opponents like Sergey Kuznetsov argue the existing evidence of Stalin's personal involvement is too scarce to make far-reaching conclusions.[22] There are very few transcripts and quotations reproduced in the Soviet media. The protocols of the Politburo and the journals of Stalin's office in the Kremlin contain very few records related to the palace.[22] Chmelnizki, on the contrary, rates the same Politburo evidence as substantial.[113] Kuznetsov says mundane issues like deliveries of firewood mattered more than architectural follies.[22] Apart from a few publicized meetings, there is no evidence that Stalin ever invited architects to the Kremlin.[22] The only architect who had spoken to Stalin regularly was his personal contractor Miron Merzhanov, who remained modernist throughout the 1930s.[22]

Еще одна гипотеза, выдвинутая Соной Хойсингтон в 2003 году, рассматривает стилистическое изменение как прямое и непреднамеренное последствие разрушения Храма Христа Спасителя. [114] Снос самого большого здания в Москве оставил в городской структуре пустоту, которая потребовала, как минимум, столь же монументальной замены. [114] [49] Модернистские проекты, полученные в 1931 году, не смогли восполнить утрату. Им не хватало «центра тяжести, чувства иерархии» и какой-либо связи с существующим городом; ничего явно «советского» тоже не было. [115] Государство требовало «супермонументальности» и нашло это в предложении Иофана в стиле ар-деко, которое затем было воспроизведено в меньших проектах по всей стране. [114] [49]

Окончательный дизайн (1934–1939)

[ редактировать ]Принудительное сотрудничество

[ редактировать ]Указ от 10 мая 1933 года прямо предупреждал Иофана, что политики могут «помогать» ему, привлекая к процессу проектирования других архитекторов. [95] Угроза материализовалась 4 июня, когда Политбюро кооптировало Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха . [116] [117] Иофан остался главным архитектором, но теперь ему пришлось иметь дело с двумя опытными и влиятельными соавторами. [116] [н] Театральная, драматическая, дальновидная архитектура , возникшая в результате этого сотрудничества, была одобрена и с большой помпой обнародована в феврале 1934 года, несмотря на полное отсутствие технической и экономической оценки. [118]

Официальная версия представляла результат как совместные усилия трех коллег, но реальность была сложнее. [116] Во второй половине 1933 года команда Иофана в Москве и команда Щуко-Гельфрейха в Ленинграде действовали раздельно. [116] Иофан не хотел радикально менять свою конструкцию 1933 года или увеличивать и без того значительную высоту. [118] Вопреки инструкциям, полученным в мае, он предпочел разместить статую Ленина на отдельно стоящем постаменте или башне, чтобы сохранить баланс между статуей и зданием. [118] Щуко и Хелфрих думали иначе и без колебаний водрузили гигантскую статую на вершину здания, увеличив ее высоту на 100 метров (330 футов). [119] Первоначально их базовая конструкция представляла собой прямоугольный блок с плитами, а не стопку цилиндров Иофана. [119] Иофан возражал, но Щуко обратился напрямую в Строительный совет. [119] Политики вызвали Иофана и заставили его принять предложение Щуко-Гельфрейха или быть отстраненным от проекта. [119] Он подчинился, и дизайн развивался по среднему пути между двумя крайностями. [119]

Размещение гигантской статуи на вершине и без того огромной конструкции вызвало непропорциональное, нелинейное увеличение высоты здания. Чтобы статую можно было увидеть с земли, архитекторам пришлось установить ее на высокий, но узкий, сужающийся постамент — «небоскреб», стоящий на вершине большого зала. Из-за увеличенной высоты постамента статуя казалась меньше, и цикл повторился. Согласно официальной версии, эксперименты с масштабными моделями привели к выводу, что подходящая высота статуи составляет ровно 100 метров (330 футов). [120] Одна только голова Ленина должна была быть почти такой же большой, как Колонный зал Дома Союзов . [121] Местоположение статуи и дизайн Сергея Меркурова оставались спорными на протяжении 1930-х годов и подвергались публичной критике со стороны Бориса Королева , Николая Томского , Мартироса Сарьяна и других причастных художников. [122]

Американский опыт

[ редактировать ]Важной функцией проекта дворца была передача современных технологий отсталой советской промышленности. [123] В конце 1934 года Иофан, Щуко, Хелфрейх и их соратники отправились в длительное турне по городам Европы и Америки. [124] Их основными целями были переоценка проекта 1934 года в сравнении с лучшими американскими практиками , а также исследование и приобретение современных строительных технологий. [125] Moran & Proctor , ведущая фирма по проектированию фундаментов , стала первой американской компанией, нанятой для этого проекта, и помогала USDS на протяжении 1930-х годов. [126] новые визиты и новые контракты, заключенные через сеть Амторга . В последующие годы последуют [127] [128] С чисто архитектурной точки зрения наиболее важный опыт был получен на месте частично достроенного Рокфеллеровского центра . Иофан использовал мотив ступенчатых плит дома 30 по Рокфеллер Плаза в более поздних проектах и непосредственно вдохновил на тщательную перестройку шахматных слоев дворца. [129] [130] Эти и другие тонкие внешние изменения продолжались на протяжении оставшейся части десятилетия, наряду с выполнением вспомогательных задач по дизайну интерьера и городскому планированию, а также созданием фабрик и мастерских.

Окончательный внешний вид принял окончательную форму к 1937 году. [131] Количество сложенных друг на друга цилиндров было уменьшено с пяти до четырех с постепенно уменьшающимся, а не равномерным расстоянием между пилонами. [131] Молдинги из нержавеющей стали, прикрепленные к пилонам, постепенно расширялись с высотой, обеспечивая плавный переход от гранитной башни к цельнометаллической статуе. [132] Изменились также поза и пропорции статуи. [133] Этот доработанный проект был представлен и обсужден на конференции Союза советских архитекторов в июле 1939 года. книга Николая Атарова Год спустя была опубликована [134]

Размер

[ редактировать ]Общая высота дворца, включая статую, составила 416 метров (1365 футов), что выше, чем недавно построенное Эмпайр-стейт-билдинг . [4] [5] [the] Будучи гораздо более широким сооружением, дворец, по оценкам, весил более 1,5 миллиона тонн. [8] и иметь общий объем более 7,5 миллионов кубических метров (9,8 миллионов кубических ярдов). [7] Его чистый внутренний объем превзошел бы совокупный объем шести крупнейших американских небоскребов того периода. [10] Для строительства дворца потребуется 350 000 тонн конструкционной стали , что в шесть раз больше, чем для Эмпайр-стейт-билдинг, и почти в два раза больше, чем для моста через залив Сан-Франциско-Окленд. [10] [135] ).

Большой зал, вмещающий 21 тысячу человек, должен был иметь внутренний диаметр 130 метров (430 футов), внешний диаметр 160 метров (520 футов), высоту 100 метров (330 футов) метров и внутренний объем 970 000 кубических метров ( 1,3 млн куб. ярдов). [6] [7] «Малый» зал имел 5000 мест и высоту 30 метров (98 футов). [136] [п] «Еще меньшие» Зал Конституции и Зал приемов в стилобате имели размеры 70 на 36 метров (230 на 118 футов) и 122 на 20 метров (400 на 66 футов). [137] Планировалось, что этажи в офисной башне будут иметь полезную высоту от 10 до 12 метров (от 33 до 39 футов) для еще большего количества сессионных залов различных ветвей власти. [138] Точное количество этажей не разглашается.

Каким бы огромным ни был большой зал дворца, он был намного меньше, чем Альберта Шпеера , Фолькхалле рассчитанный на 180 тысяч человек. [139] но русский дворец по общей высоте превосходил Фолькхалле. [140]

Структура

[ редактировать ]

Завершенный дворец должен был состоять из двух частей, опирающихся на два независимых фундамента: круглое ядро с большим залом, офисную башню и статую Ленина; и прямоугольный стилобат, примыкающий к ядру. [142] Бетонный фундамент ядра покоился на известняковой скале на глубине 20 метров (66 футов) ниже уровня Москвы-реки . [142] Гораздо более легкий стилобат высотой 90 метров (300 футов) мог безопасно опираться на самый верхний известняковый подоконник , на глубине 3–5 метров (9,8–16,4 футов) под землей. [142]

В конструкции стилобата использовался традиционный стальной каркас; напротив, структура ядра была радикально нетрадиционной. [143] Вместо того, чтобы занимать всю вертикальную высоту здания, несущим колоннам дворца пришлось огибать большой зал. [143] Таким образом, кадр был разделен на три отдельных сегмента. [143] Нижний сегмент высотой 60 метров (200 футов) состоял из 32 пар вертикальных колонн, расположенных вокруг большого зала и соединенных с фундаментной плитой массивными клепаными «башмаками». [144] Эти «башмаки» опирались на массивные стальные пластины, вживленные в бетонную плиту. [145] Колонны второго сегмента были расположены под углом 22 °, образуя шатер над большим залом до отметки 140 метров (460 футов). [146] Над ним будет использоваться традиционная вертикальная рамка. [147] Палатку удерживали два массивных стальных кольца, похожих на обручи, которые скрепляют брусья бочки. [147] Эти кольца весом около 28 тысяч тонн были самыми большими, тяжелыми и дорогими элементами каркаса. [147] Статуя Ленина весом около 6000 тонн должна была быть построена на собственном стальном каркасе и покрыта листами монеля , срок службы которых оценивался в две тысячи лет. [148] [д]

Внешние стены выполнены по американскому образцу с заполнением из полого кирпича и внешней гранитной облицовкой. [149] Согласно официальной версии, Сталин поручил дизайнерам избегать ненужного визуального беспорядка и использовать простую двухцветную цветовую схему. [150] дизайнеры выбрали серовато-голубой украинский лабрадорит Для цоколя серый гранит из долины реки Даут . части конструкции — [151]

Инженерные системы

[ редактировать ]Внутренняя транспортная инфраструктура дворца была рассчитана на ежедневную пропускную способность 50 000 человек. [152] Пути к большому залу и к офисной башне были физически разделены; первый полагался в основном на лестницы и эскалаторы , второй на лифты . [9] Всего должно было быть 130 пассажирских лифтов по 25 человек каждый, 27 служебных и 20 лифтов с противопожарным оборудованием. [9] Поскольку ни один лифт не мог преодолеть всю высоту здания, посетителям верхних этажей приходилось совершать два или три переезда, иногда по эскалаторам или лестницам. [9]

Потребление электроэнергии во дворце было указано на уровне 90 МВт в пике и 90 миллионов кВтч в год. [153] Для бесперебойного и резервного электроснабжения потребовалось строительство трех новых тепловых электростанций . [153]

Внутренние системы очистки и удаления мусора включали в себя двенадцать центральных вакуумных очистных станций по 750 кВт каждая и тридцать установок по вывозу промышленного мусора общей производительностью семь тонн/сутки. [154] Тяжелое оборудование для кондиционирования воздуха должно было располагаться ниже уровня земли. [155] Кондиционированный воздух будет подаваться к каждому месту в большом зале через сеть воздуховодов, проходящих под каждым рядом сидений. [156] Размещение воздухозаборников потребовало дальнейших исследований распределения загрязняющих веществ в воздухе; Проектировщики знали, что водозаборы должны были быть подняты как минимум на 40 метров (130 футов), но точная высота еще не была известна. [157] Очевидно, предотвращение образования пыли и ее очистка были первостепенными задачами. Дизайнеры даже предусмотрели виброщетки, установленные в полах вестибюлей, для чистки подошв обуви посетителей. [158]

Редевелопмент города

[ редактировать ]

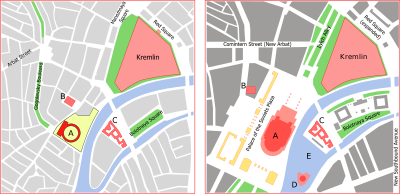

2 на 2 километра (1,2 × 1,2 мили). Легенда: А: Дворец Советов (фундамент ядра и северное крыло стилобата), Б: Пушкинский музей (подле переноса), В: Дом на набережной, Г: Мемориал авиаторам, Е: Светоотражающий бассейн. Обратите внимание на отсутствие на плане Мавзолея Ленина.

Московские проектировщики рассматривали дворец как центр Аллеи Ильича , новой оси с юго-запада на северо-восток, проходящей вдоль современного Комсомольского проспекта , улицы Волхонка , Манежной площади и проспекта Сахарова . Концепция, разработанная братьями Весниными и Иваном Леонидовым в 1920-е годы, заложена в план реконструкции города 1935 года базовом виде [160] и впоследствии был пересмотрен в многочисленных проектах и предложениях. [161] Реальная строительная практика часто противоречила планам: возведенные в центре Москвы новостройки зачастую перекрывали или сужали запланированный проспект. [162]

В 1940 году город утвердил пересмотренный план. Все здания между дворцом и Кремлем, включая Московский Манеж , пришлось снести. [160] Александровский сад будет превращен в ровный и прямой бульвар. Здание Пушкинского музея , частично закрывавшее ход Аллеи, перенесли бы на север, к Гоголевскому бульвару . [163] Большая часть его будет поглощена дворцовой площадью. [163] Площадь простиралась далеко на юго-запад по оси Аллеи и на северо-запад до современного района Арбата . Остров Замоскворечье к западу от Дома на набережной исчезнет, уступив место широкому отражающему бассейну . [159] На оконечности острова будет установлен мемориал Челюскина и проектируемый Пантеон авиаторов. [159] [р]

После Великой Отечественной войны мастерская Ивана Жолтовского предложила еще более масштабный и, конечно, нереальный план перепланировки центральных площадей. [164] Из этих фантазий ничего не вышло, кроме строительства Нового Арбата в 1960-е годы. [164]

Строительство и снос (1933–1942)

[ редактировать ]Геологическое исследование этого места началось в 1933 году. [1] и продолжалось до 1934 г. [165] Бурение на глубину 110 метров (360 футов) подтвердило осуществимость строительства. [1] Самый верхний из известняка подоконник был слишком тонким, чтобы выдержать вес главного здания. [1] но второй, находившийся на 20 метров (66 футов) ниже уровня воды, был достаточно прочным. [165] Грунтовые воды в этом районе содержали очень мало сульфатов и хлоридов и почти всегда были неподвижными, поэтому разрушение бетона не представляло серьезной проблемы. [166]

Во второй половине 1934 года строители пробурили по периметру участка сотни скважин и закачали горячий битум . в землю [167] Это образовало водонепроницаемую вертикальную завесу, простирающуюся от поверхности до несущего подоконника, что позволило безопасно вести раскопки ниже уровня реки. [167] Взрывы и раскопки начались в январе 1935 года и продолжались более трех лет. [168] Чтобы расчистить яму до коренной породы, рабочие удалили 160 000 кубических метров (5 700 000 куб. Футов) камня и 620 000 кубических метров (22 000 000 куб. Футов) мягкой почвы. [168] Бетонный фундамент ядра, состоящий из двух концентрических колец внешним диаметром 160 метров (520 футов), был завершен в январе 1938 года. [169] Близкий, но независимый проект - близлежащая станция метро « Дворец Советов» («Дворец Советов»), расположенная сразу за водонепроницаемым периметром, была построена менее чем за год, в 1934–1935 годах. [170]

Специально для дворца были разработаны два типа конструкционной коррозионностойкой легированной стали : высокопрочная ДС (ДС), содержащая медь и хром , и обычная 3М. [171] Стальные балки прокатывали, резали и фрезеровали на Верхнесалдинском заводе и транспортировали по железной дороге на изготовленных на заказ платформах на перевалочную станцию в Лужниках . [172] После осмотра и сборки наземные тракторы и баржи доставили сталь на строительную площадку. [145]

В 1939 году, когда каркас дворца поднялся над уровнем земли, пропагандистская кампания вокруг него достигла своего апогея. [173] Очертания дворца были настолько вездесущи в советских СМИ, что, по словам Шейлы Фицпатрик , он стал более знаком среднестатистическому гражданину, чем любое существующее здание. [174] Дворец появился на открытках, канцелярских товарах и обертках конфет. [175] Кинематографисты регулярно использовали спецэффекты , чтобы совместить модель дворца с уличными сценами, как если бы это сооружение существовало на самом деле. [173]

Летом 1940 года, когда были частично установлены нижние несущие колонны, срок завершения всего каркаса оценивался в 30 месяцев. [176] Газетная фотография от 26 июня 1941 года свидетельствует, что к тому времени каркас северного крыла был в основном готов. По мнению биографа Иофана Марии Костюк, дворец непременно был бы построен, если бы не немецкое вторжение . [177]

Сразу после начала войны строительство было приостановлено на неопределенный срок; [2] [3] многие из 3600 строителей были вынуждены пойти на военную службу. [178] Заводы и мастерские USDS были мобилизованы для военных действий; [3] Запас конструкционной стали использовался для противотанковой обороны Москвы. Ближайшие ученики Иофана пошли добровольцами в армию и погибли в боях. [179] В августе-сентябре 1941 года руководитель проекта Андрей Прокофьев и его инженерный состав вместе с 560 вагонами оборудования УСДС были эвакуированы на строительство Уральского алюминиевого завода . [179] [180] [с] Иофан и Меркуров покинули Москву в октябре по прямому приказу Молотова. [178]

В конце 1941 года оставшиеся рабочие должным образом огнезащитили и замаскировали стальной каркас и уехали из Москвы на Урал. [3] В 1942 году каркас разобрали, чтобы получить сталь для строительства железнодорожных мостов. [2] Поскольку не осталось рабочих для поддержания водонепроницаемой завесы, речная вода просачивалась сквозь нее и в конечном итоге затопила фундамент. [182] В 1958–1960 годах участок был осушён и преобразован в открытый бассейн . [183]

После сноса (1941–1956)

[ редактировать ]

Иофан и остатки его команды большую часть войны провели в Свердловске, работая над оборонными проектами. [3] Позже он вспоминал, что в декабре 1941 года, в разгар битвы под Москвой , неназванные власти поручили ему возобновить работы над дворцом. [184] Однако существует множество свидетельств того, что у него не было для этого ресурсов. [185] В свободное от Иофана время работа над дворцом шла медленно. Следующая итерация конструкции, так называемый свердловский вариант , появилась лишь в конце 1943 года. [185] [184] Внешне он был похож на дизайн 1937 года, но выглядел более плоским, тяжелее и лишен динамики оригинала. [184] [186] Иофан удалил ребристые пилоны из верхних слоев и добавил множество огромных, роскошных скульптур. [184] « Свердловский вариант» был представлен в Кремле в 1944 и 1945 годах и стал новым каноном, пришедшим на смену довоенным образцам в средствах массовой информации. [187]

Однако к этому времени Сталин потерял интерес к дворцу. [188] [189] Вместо этого в январе 1947 года государство сконцентрировало ресурсы на восьми небоскребах поменьше в Москве. [190] Первые официальные заявления представляли новый проект как созвездие башен, сосредоточенных вокруг доминирующего Дворца Советов. [191] Очень скоро новым башням был отдан приоритет над любыми довоенными планами, и они фактически заменили Дворец в качестве нового пропагандистского символа. [191] [192] [т] Незавершенные проекты, начатые до войны, были потихоньку списаны или перепрофилированы под нужды новых арендаторов. [192] К 1953 году семь из восьми запланированных башен были фактически построены, а дворец превратился в фантом, бесплодное упражнение в «бумажной архитектуре» . [191] [192] [194]

Из трех титульных архитекторов дворца Владимир Щуко умер в 1939 году, и Владимир Гельфрейх перешел к другим проектам, в которых участвовала одна из «сестер» . Борис Иофан пытался добиться контракта на строительство главного корпуса МГУ , но попал в немилость. [195] Контракт с университетом вместе со всеми предварительными работами команды Иофана был передан Льву Рудневу . [195] Иофан остался руководить недостроенным дворцом, и ему было приказано уменьшить его размер и стоимость. [184] С 1947 по 1956 год он представил шесть новых предложений. [184] Вариант 1947–1948 годов уменьшился до 320 метров (1050 футов) в высоту и 5,3 миллиона кубических метров (7 миллионов кубических ярдов) в объеме. [184] Вариант 1949 года сохранил прежнюю высоту с дальнейшим уменьшением объема. [184] В 1952–1953 годах завершение строительства «семи сестер» высвободило ресурсы, и дворец расширился до 411 метров (1348 футов); в 1953 году она снова уменьшилась до 353 метров (1158 футов). [184] [в]

30 ноября 1954 года Никита Хрущев начал общественную кампанию за массовое строительство доступного жилья и против «излишеств» сталинской архитектуры. [197] Хрущев не отдавал предпочтение определенному стилю, но его спичрайтеры и консультанты тщательно направляли его в сторону модернистских взглядов. [197] Бывшие старейшины сталинской архитектуры не посмели возражать и приняли новую реальность. Год спустя «перегибы» были осуждены в совместном постановлении партии и Советов. [198] а в 1956 году правительство распустило последнее прибежище сталинского искусства — Академию архитектуры. [v] Почти забытый Дворец Советов не упоминался ни в каких дебатах и постановлениях. [199] Иофан еще не хотел сдаваться. С помощью Хелфриха и его нового партнера он уменьшил конструкцию до 246 метров (807 футов) в 1954 году и до 270 метров (890 футов) в 1956 году. [199] [200]

Другой Дворец Советов (1956–1962).

[ редактировать ]

Осенью 1956 года работа Иофана окончательно остановилась после объявления нового конкурса на новый Дворец Советов. [201] Объем нового сооружения был ограничен 500 000 кубических метров (700 000 куб. ярдов), что в 15 раз меньше, чем проект Иофана. Главный зал должен был вместить 4600 человек (в пять раз меньше), два меньших зала — по 1500 человек каждый. [201]

Первоначальное предложение предусматривало строительство на старом месте (снесенного собора), которое к 1956 году было затоплено и требовало масштабных спасательных работ. [182] В декабре 1956 года правительство предложило два альтернативных места для дворца: оба возле здания Рудневского университета . [201] [202] Близость к университетской башне исключала возможность строительства высотных зданий; новый дворец должен был представлять собой обширное горизонтальное плоское сооружение. [201] Однако та же близость наводила на мысль, что полный разрыв со сталинским искусством еще не завершен. [203] Самое важное правительственное здание в Москве должно было быть уникальным; его нельзя было построить дешево, и он мог терпеть хоть какие-то «эксцессы». [203] Неоклассики считали, что им дан шанс искупить сталинское искусство в глазах Хрущева. [203] Набирающие силу модернисты чувствовали молчаливую поддержку Хрущева и видели шанс навязать свою точку зрения всей советской промышленности. [204]

Первый тур конкурса был разделен на две параллельные лиги: открытый конкурс со 115 участниками, представляющими как сталинистов, так и модернистов, и конкурс по частному контракту с 21 участником. [201] Победившим и, пожалуй, самым художественно ценным предложением Александра Власова стал откровенно модернистский стеклянный ящик — огромный зимний сад с тремя овальными залами, плавающими в море зелени. [205] Вопреки ожиданиям, формальную премию Власов получил не сразу, а был награжден позднее. [205] [206] Похожий, но менее радикальный проект Леонида Павлова избавил от зимнего сада и добавил ряды узких белых пилонов. [207] Второй тур конкурса состоялся в 1959 году. [208] и присутствовал сам Хрущев. [202] На этот раз все записи следовали шаблону, установленному Власовым и Павловым, с поверхностными различиями. [208] Новый канон советской государственной архитектуры, который впервые принял осязаемую форму в советском павильоне на «Экспо-58» , теперь был завершен. [208] Власов стал руководителем нового строительного агентства Дворца Советов. [209] О его работе, прекратившейся после смерти Власова в 1962 году, известно очень мало. [В] [209] Идея Дворца Советов была похоронена. [209] Его предполагаемую роль взял на себя Дворец съездов в Московском Кремле, построенный в 1961 году. Здание заменило несколько исторических зданий, в том числе старое неоклассическое здание Государственной оружейной палаты и некоторые задние корпуса Большого Кремлевского дворца. . Это, а также то, что архитектура проектируемого здания контрастировала с исторической средой, вызвало настоящий резонанс, особенно после того, как другие исторические здания Кремля, такие как Чудов и Вознесенский монастыри, уже были снесены в сталинскую эпоху, и были приняты законы, которые Были введены в середине 1950-х годов запреты на снос исторических сооружений, что сделало строительство в некотором роде незаконным. [209] [206]

См. также

[ редактировать ]- Федеральное военно-мемориальное кладбище

- Архитектурный конкурс Наркомтяжпрома (1934 г.)

- ВВЦ (1936–1939, 1951–1954).

- Семь сестер (Москва) (1947–1954) и Восьмая сестра.

- Латвийская академия наук

- Варшавский дворец культуры и науки

- Дом свободной прессы в Бухаресте

- Символика куполов

Примечания

[ редактировать ]- ^ 8000 мест в главном зале Московского Дворца Труда, а также в различных меньших залах.

- ↑ Герман (Герман) Красин (1871–1947), младший брат большевистского политика Леонида Красина , был инженером-электриком, спроектировавшим и построившим первую электрораспределительную сеть вокруг Москвы. Будучи урбанистом, Красин разработал политику общественного транспорта Москвы, основанную на высокоцентрализованной модели «ступицы и спицы».

- ↑ Первый контракт заключался на проектирование советского консульства в Риме. Менее известен тот факт, что Иофан и его жена Ольга, оба члены Итальянской коммунистической партии , были вовлечены в подрывную подпольную деятельность «Русской ячейки» в Риме. [34]

- ↑ Иван Жолтовский и Алексей Щусев также имели множество госконтрактов. Но ни один из их проектов не был столь масштабным и заметным, как Дом на набережной , который располагался в «краеугольном месте» напротив Кремля . [19]

- ↑ К февралю 1931 года жилые корпуса Дома на набережной были почти готовы; первые арендаторы переехали в том же месяце. Кинотеатр был открыт в ноябре 1931 года.

- ↑ В список компрометирующих обвинений, составленный НКВД против Иофана, вошли также контакты с Николаем Бухариным и Карлом Радеком . Ни Иофан, ни его номинальный начальник Андрей Прокофьев никогда не предстанут перед уголовным преследованием. [39]

- ↑ Генрих (Генрих) Маврикиевич Людвиг (1893–1973) — инженер-строитель, побочно занимался философией, лингвистикой, оккультными «науками» и теориями авангардного искусства . Директор Московского архитектурного института с 1928 года, Людвиг был арестован в 1938 году. Он быстро продвигался по системе ГУЛАГа в качестве руководителя строительства, но был снова осужден, а затем получил еще одну руководящую должность. Он пережил два десятилетия заключения и в конце концов вернулся к преподаванию в Строгановском училище . [57]

- ^ 11 из США, пять из Германии, трое из Франции, двое из Голландии, по одному из Эстонии, Италии и Швейцарии. [64]

- ^ Особый статус нанятых иностранцев не был секретом. [68] Что не было очевидным, так это тот факт, что их контракты на проектирование исключали дальнейшее участие в проекте. [62]

- ↑ В 1933 году, уже после завершения конкурса, Алексей Щусев и Григорий Бархин независимо друг от друга опубликовали рецензии на работы. Оба автора (сами по себе успешные архитекторы-модернисты) восхищались предложением Корбюзье: [69] хотя к настоящему времени «корбузианство» было объявлено нежелательным. [63]

- ^ Изображение зеркально отражено слева направо. Статуя была обращена к Кремлю, поэтому река и набережная должны быть слева, а не справа.

- ↑ Источник неверно датирует его 1931 годом. Нет абсолютно никаких доказательств того, что эта конструкция, представленная во второй половине 1932 года и объявленная победителем в 1933 году, могла существовать в 1931 году.

- ↑ Сталин провел май – август 1931 года в Сочи, а Каганович, Молотов и Ворошилов занимались делами в Москве. Авель Енукидзе выполнял функции курьера по самым секретным делам, в том числе и во Дворце Советов. [90]

- ↑ Два других соавтора по правовым вопросам, Георгий Красин и Сергей Меркуров , отвечали за инженерное дело и скульптуру соответственно. Они не занимались архитектурным проектированием как таковым. [117]

- ↑ В книге 1961 года указана высота 420 метров (1380 футов), что, вероятно, относится к какому-то пересмотренному варианту. [7]

- ^ 6000 мест по книге 1961 года. [7]

- ↑ Многие источники сообщают, что для изготовления статуи были использованы листы нержавеющей стали . В отчете Меркурова, опубликованном в 1939 году, поясняется, что имеющаяся нержавеющая сталь не была достаточно податливой для скульптурных работ, поэтому скульпторы использовали гораздо более дорогой монель . [148]

- ↑ В 1990-е годы идея материализовалась в памятнике Петру I. 98-метровая (320 футов) статуя стоит на небольшом искусственном острове к югу от оконечности исторического острова Замоскворечье .

- ↑ Прокофьев сохранял ядро УСДС на протяжении всей войны, надеясь однажды вернуться с ними во дворец. Во время войны Иофан и Прокофьев работали в одном районе (Свердловск и Каменск-Уральский) и непременно встречались друг с другом. В 1947 году Прокофьев сотрудничал с Иофаном в его безуспешных попытках возродить заброшенный проект или добиться контракта с университетом. [181]

- ^ Тем не менее, концепция Дворца как центра «созвездия» сохранилась. Главный архитектор Москвы Александр Власов продолжал продвигать эту идею вплоть до сентября 1952 года. [193]

- ^ Популярная литература часто отставала от изменений в дизайне. Например, в сентябре 1952 года «Техника молодежи» все же представила минимальную 320-метровую (1050 футов) версию, которая выглядит удивительно компактной по сравнению с уже построенными «сестрами». [196]

- ^ В 1956 году Академия архитектуры была реорганизована в Академию строительства и архитектуры с упором на технологии, а не на искусство. В 1963 году реформированная Академия была вообще расформирована. На его месте ничего не возникало вплоть до создания архитектуры .

- ↑ Колтон писал в 1990-х, что «последнее слово о проекте прозвучало в середине 1960-х», [206] но последующие исследования показали, что проект продолжался черепашьими темпами до 1962 года. [209]

Цитаты

[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д Атаров 1940 , с. 72.

- ^ Перейти обратно: а б с Хмельницкий 2007 , стр. 286.

- ^ Перейти обратно: а б с д и Зубович 2020 , с. 55.

- ^ Перейти обратно: а б Атаров 1940 , с. 17.

- ^ Перейти обратно: а б с д Колтон 1995 , с. 260.

- ^ Перейти обратно: а б Атаров 1940 , с. 109 ,

- ^ Перейти обратно: а б с д и Академия строительства и архитектуры 1961 , с. 11.

- ^ Перейти обратно: а б Атаров 1940 , с. 70.

- ^ Перейти обратно: а б с д Атаров 1940 , с. 138.

- ^ Перейти обратно: а б с Колтон 1995 , с. 332.

- ^ Атаров 1940 , с. 23-2

- ^ Атаров 1940 , с. 24.

- ^ Судзуки 2013 , с. 183.

- ^ Судзуки 2013 , с. 191.

- ^ Перейти обратно: а б с Судзуки 2013 , с. 201.

- ↑ Kostyuk 2019 , p. 35.

- ^ Перейти обратно: а б Kostyuk 2019 , p. 36.

- ↑ Русский: Отрывок из статьи Балихина, www.artchronica.ru, май 2002 г. Архивировано 20 января 2007 г. в Wayback Machine.

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Kostyuk 2019 , p. 62.

- ^ Перейти обратно: а б с д и Хойсингтон 2003 , с. 45.

- ^ Перейти обратно: а б с Хмельницкий 2007 , с.78.

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж Кузнецов 2019 , с. 53.

- ^ Колтон 1995 , стр. 255, 257, 259.

- ^ Перейти обратно: а б Кузнецов 2019 , с. 55.

- ^ Хмельницки 2021 , с. 47, со ссылкой на письмо Молотова Енукидзе от 5 сентября 1931 г..

- ^ Перейти обратно: а б Хмельницки 2021 , стр. 42.

- ^ Перейти обратно: а б Хмельницкий 2007 , с. 78–79.

- ↑ Kostyuk 2019 , p. 37.

- ^ Перейти обратно: а б с Хойсингтон 2003 , с. 57.

- ^ Зубович 2020 , с. 35.

- ^ Перейти обратно: а б с Кузнецов 2019 , с. 53–54.

- ↑ Kostyuk 2019 , p. 60.

- ↑ Kostyuk 2019 , pp. 13, 19, 61.

- ↑ Kostyuk 2019 , p. 20.

- ↑ Kostyuk 2019 , pp. 19, 61-62.

- ^ Хойсингтон 2003 , стр. 45–46, 57.

- ^ Перейти обратно: а б Зубович 2020 , с. 37.

- ↑ Kostyuk 2019 , p. 19.

- ^ Зубович 2020 , стр. 54–55.

- ^ Хойсингтон 2003 , с. 58.

- ^ Перейти обратно: а б с Кузнецов 2019 , с. 54.

- ^ Хмельницки 2021 , с. 48: «Издевательство... служило для сокрытия работы, которая велась по построению новой и единой архитектурной иерархии».

- ^ Перейти обратно: а б Kostyuk 2019 , pp. 60–61.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 79–80.

- ^ Перейти обратно: а б с д Кузнецов 2019 , с. 58.

- ^ Перейти обратно: а б Kostyuk 2019 , p. 63.

- ^ Хойсингтон 2003 , стр. 45–46.

- ^ Перейти обратно: а б с Хмельницкий 2007 , стр. 80.

- ^ Перейти обратно: а б с Хойсингтон 2003 , с. 47.

- ^ Перейти обратно: а б Хойсингтон 2003 , с. 46.

- ^ Перейти обратно: а б Хмельницки 2021 , стр. 47.

- ^ Дмитрий В. Поспеловский. История советского атеизма в теории и практике и верующий, том 2: Советские антирелигиозные кампании и преследования, St Martin's Press, Нью-Йорк (1988)

- ^ Перейти обратно: а б с Хмельницкий 2007 , стр. 81.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 82–83.

- ↑ Kostyuk 2019 , pp. 38–39.

- ^ Перейти обратно: а б Судзуки 2014 , с. 128.

- ^ "Людвиг Генрих Маврикиевич (1893–1973)" . Sakharov Center .

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 83.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 84.

- ^ Перейти обратно: а б Хмельницкий 2007 , стр. 85.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 86.

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Хмельницкий 2007 , стр. 87.

- ^ Перейти обратно: а б Хмельницкий 2007 , с.91.

- ↑ Kostyuk 2019 , p. 42.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 83, 86.

- ↑ Kostyuk 2019 , pp. 41-42.

- ^ Перейти обратно: а б Kostyuk 2019 , p. 64.

- ^ Союз советских архитекторов 1933 , стр. 42, 44, 48.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 89.

- ^ Атаров 1940 , с. 37.

- ^ Перейти обратно: а б с д Зубович 2020 , с. 33.

- ^ Перейти обратно: а б с д Хмельницкий 2007 , стр. 88.

- ↑ Kostyuk 2019 , p. 44.

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Бархин 2016 , с. 58.

- ^ Бархин 2016 , стр. 56, 60.

- ^ Перейти обратно: а б с Бархин 2016 , с. 57.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 99.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 101.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 102.

- ^ Перейти обратно: а б Хмельницкий 2007 , стр. 103.

- ^ Хойсингтон 2003 , стр. 56.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 113.

- ^ Хойсингтон 2003 , стр. 52–53.

- ^ Хойсингтон 2003 , с. 53.

- ^ Хойсингтон 2003 , с. 51.

- ^ Хойсингтон 2003 , стр. 51–52.

- ^ Перейти обратно: а б с Хмельницкий 2007 , стр. 114.

- ^ Хойсингтон 2003 , стр. 54.

- ^ Перейти обратно: а б с Хмельницкий 2007 , стр. 115.

- ^ Хмельницки 2021 , стр. 50.

- ^ Хмельницки 2021 , стр. 51.

- ^ Кузнецов 2019 , с. 54, цитируется письмо Сталина Кагановичу от 7 июля 1932 года, опубликованное в 2001 году.

- ^ Хмельницки 2021 , с. 51, цитируется письмо Сталина Кагановичу от 7 июля 1932 г., опубликованное в 2001 г.

- ^ Перейти обратно: а б с Хмельницкий 2007 , стр. 116.

- ^ Перейти обратно: а б с "Протокол № 137 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10 мая 1933 года (Protocol of the Politburo, 10 May 1933, paragraph 56/43" (in Russian). 10 May 1933. Archived from the original on 30 July 2021 . Retrieved 15 June 2021 .

- ^ Хойсингтон 2003 , стр. 57–58.

- ^ Хойсингтон 2003 , с. 59.

- ^ Атаров 1940 , с. 43.

- ^ Перейти обратно: а б Хойсингтон 2003 , стр. 58–59.

- ^ Бархин 2016 , с. 59.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 133.

- ^ Перейти обратно: а б Хмельницкий 2007 , стр. 11.

- ^ Chmelnizki 2007 , стр. 130, цитирует Уолтерса Р. (1933) Специалист по Сибири , стр. 83.

- ^ Хойсингтон 2003 , стр. 41–42.

- ^ Перейти обратно: а б с Хмельницкий 2007 , стр. 13.

- ^ Перейти обратно: а б Хмельницкий 2007 , с. 13–14.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 14.

- ^ Перейти обратно: а б с д Хмельницкий 2007 , стр. 16.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 20–21.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 25.

- ^ Перейти обратно: а б с д Хмельницкий 2007 , с. 122–125.

- ^ Кузнецов 2019 , с. 52.

- ^ Хмельницки 2021 , с. 42: «Начиная с декабря 1930 года тема Дворца неоднократно обсуждалась в Политбюро...».

- ^ Перейти обратно: а б с Кузнецов 2019 , стр. 55–56.

- ^ Хойсингтон 2003 , стр. 48–49.

- ^ Перейти обратно: а б с д Хойсингтон 2003 , с. 60.

- ^ Перейти обратно: а б Атаров 1940 , с. 45.

- ^ Перейти обратно: а б с Хойсингтон 2003 , стр. 60–61.

- ^ Перейти обратно: а б с д и Хойсингтон 2003 , с. 61.

- ^ Атаров 1940 , с. 55.

- ^ Атаров 1940 , с. 56.

- ^ Академия архитектуры 1939 , стр. 40, 43, 70, 77, 78.

- ^ Зубович 2020 , с. 40.

- ^ Зубович 2020 , стр. 40–41, 44.

- ^ Зубович 2020 , с. 44.

- ^ Зубович 2020 , с. 41.

- ^ Зубович 2020 , стр. 42–43.

- ^ Судзуки 2014 , с. 134.

- ^ Бархин 2016 , с. 60.

- ^ Зубович 2020 , с. 53.

- ^ Перейти обратно: а б Судзуки 2014 , с. 132.

- ^ Атаров 1940 , с. 47.

- ^ Судзуки 2014 , стр. 132, 138.

- ^ Атаров 1940 , с. 67.

- ^ Атаров 1940 , с. 121.

- ^ Атаров 1940 , с. 123.

- ^ Перейти обратно: а б Атаров 1940 , с. 109.

- ^ Макклоски, Б. (2005). Художники Второй мировой войны . Гринвуд . п. 63. ИСБН 9780313321535 .

- ^ Хмельницкий 2007 , с. 82 цитирует мемуары Альберта Шпеера .

- ^ Атаров 1940 , с. 57, 85.

- ^ Перейти обратно: а б с д Атаров 1940 , с. 77.

- ^ Перейти обратно: а б с Атаров 1940 , с. 86–87.

- ^ Атаров 1940 , с. 89–90.

- ^ Перейти обратно: а б Атаров 1940 , с. 90.

- ^ Атаров 1940 , с. 90–91.

- ^ Перейти обратно: а б с Атаров 1940 , с. 91.

- ^ Перейти обратно: а б Академия архитектуры 1939 , с. 35.

- ^ Атаров 1940 , с. 99.

- ^ Атаров 1940 , с. 104.

- ^ Атаров 1940 , с. 105.

- ^ Атаров 1940 , с. 137.

- ^ Перейти обратно: а б Атаров 1940 , с. 139.

- ^ Атаров 1940 , с. 143.

- ^ Атаров 1940 , с. 133.

- ^ Атаров 1940 , с. 135.

- ^ Атаров 1940 , с. 134.

- ^ Атаров 1940 , с. 136.

- ^ Перейти обратно: а б с Tkachenko 2020 , p. 51.

- ^ Перейти обратно: а б Tkachenko 2020 , p. 50.

- ^ Tkachenko 2020 , p. 85.

- ^ Tkachenko 2020 , p. 89.

- ^ Перейти обратно: а б Tkachenko 2020 , pp. 50–51.

- ^ Перейти обратно: а б Tkachenko 2020 , pp. 51–53.

- ^ Перейти обратно: а б Атаров 1940 , с. 73.

- ^ Атаров 1940 , с. 80.

- ^ Перейти обратно: а б Атаров 1940 , с. 73–75.

- ^ Перейти обратно: а б Атаров 1940 , с. 76–77.

- ^ Атаров 1940 , с. 77–78.

- ^ Kavtaradze, Sergey (2005). "Московскому метро 70 лет" [70 years of Moscow Metro]. World Art Музей (in Russian). 14 . ISSN 1726-3050 .

- ^ Атаров 1940 , с. 69.

- ^ Атаров 1940 , с. 90, 93.

- ^ Перейти обратно: а б Хойсингтон 2003 , стр. 64–65.

- ^ Хойсингтон 2003 , с. 64 цитата из книги Фитцпатрика « Повседневный сталинизм» 1999 года ..

- ^ Зубович 2020 , с. 28.

- ^ Атаров 1940 , с. 95.

- ^ " "Дворец Советов не был утопией" " [The Palace of the Soviets was not a utopia] (in Russian). gazeta.ru. 19 December 2011.

- ^ Перейти обратно: а б Зубович 2020 , с. 64.

- ^ Перейти обратно: а б Kostyuk 2019 , p. 52.

- ^ Зубович 2020 , стр. 55, 64, 78.

- ^ Зубович 2020 , стр. 55, 78.

- ^ Перейти обратно: а б Колтон 1995 , стр. 365–366.

- ^ Зубович 2020 , с. 107.

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Хмельницкий 2007 , стр. 287.

- ^ Перейти обратно: а б Зубович 2020 , с. 66.

- ↑ Kostyuk 2019 , p. 53.

- ^ Kruzhkov, N. (2014). Высотки сталинской Москвы. Наследие эпохи [ The high-rise of Stalin's Moscow. Heritage of an epoch ] (in Russian). Центрполиграф. ISBN 9785227045423 .

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 260.

- ^ Хойсингтон 2003 , с. 65.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 291.

- ^ Перейти обратно: а б с Хмельницкий 2007 , стр. 293.

- ^ Перейти обратно: а б с Колтон 1995 , с. 329.

- ^ Власов А. В. (Vlasov A.) (1952). "Москва завтра" [Moscow tomorrow]. Техника — молодёжи (5): 5.

- ^ Tkachenko 2020 , p. 54.

- ^ Перейти обратно: а б Хмельницкий 2007 , стр. 261.

- ^ Трофимов В. (Trofimov V.); Эривански А. (Erivansky A.) (1952). "Восемь вершин" [Eight summits]. Техника — молодёжи (5): 14–15.

- ^ Перейти обратно: а б Хмельницкий 2007 , стр. 319.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 328–329.

- ^ Перейти обратно: а б Хмельницкий 2007 , с. 287, 288.

- ^ Tkachenko 2020 , p. 52.

- ^ Перейти обратно: а б с д и Хмельницкий 2007 , стр. 335.

- ^ Перейти обратно: а б Колтон 1995 , с. 336.

- ^ Перейти обратно: а б с Хмельницкий 2007 , стр. 336.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 336–337.

- ^ Перейти обратно: а б Хмельницкий 2007 , стр. 340.

- ^ Перейти обратно: а б с Колтон 1995 , с. 366.

- ^ Хмельницкий 2007 , стр. 342.

- ^ Перейти обратно: а б с Хмельницки 2007 , с. 344-345.

- ^ Перейти обратно: а б с д и Хмельницкий 2007 , стр. 345.

Ссылки

[ редактировать ]Исторические источники

[ редактировать ]- Union of Soviet Architects (1933). Дворец Советов. Всесоюзный конкурс 1932 г. / Palast der Sowjets. Allunions-Preisbewerbund 1932 (in Russian and German). Всекохудожник.

- Academy of Architecture (1939). Архитектура дворца Советов [ Architecture of the Palace of the Soviets ]. Издательство Академии Архитектуры СССР. ISBN 9785446072521 . (перепечатка 2013 г.)

- Академия строительства и архитектуры (1961). Л.И. Кириллова; ГБ Минервин; Г. А. Шемякин (ред.). Дворец Советов. Материалы конкурса 1957-1959 [ Дворец Советов. Материалы конкурса 1957-1959 годов . Госстройиздат.

- Атаров, Н ( 1940). Дворец Советов [ Дворец Советов ] (на русском языке). Московский рабочий. Окончательное официальное описание окончательной конфигурации, построенной в 1940 году, и планируемых механических систем.

Современные исследования

[ редактировать ]- Barkhin, A. (2016). "Ребристый стиль высотных зданий и неоархаизм в архитектуре 1920-1930-х" [Ribbed style of high-rise buildings and neoarchaism in the architecture of 1920-1930-s]. Academia. Архитектура и строительство (in Russian) (3): 56–65.

- Chmelnizki, D. (2007). Архитектура Сталина [ Stalin's Architecture ] (in Russian). Прогресс-Традиция. ISBN 978-5898262716 . Примечание. В печатном русском издании 2007 года указан недействительный ISBN-10. Здесь действительный код относится к переизданию 2013 года.

- Хмельницкий, Д. (2021). Алексей Щусев. Архитектор сталинского ампира . Издательство ДОМ , Берлин. ISBN 9783869224749 .

- Колтон, Т. (1995). Москва: Управление социалистической метрополией . Издательство Гарвардского университета . ISBN 9780674587496 .

- Хойсингтон, С. (2003). «Все выше: Эволюция проекта Дворца Советов» . Славянское обозрение . 62 (1). Издательство Кембриджского университета : 41–68. дои : 10.2307/3090466 . JSTOR 3090466 . S2CID 164057296 .

- Костюк, М. (2019). Борис Иофан. Архитектор Дворца Советов . Теория и история, том 86. Перевод Николсона, издательство J. DOM , Берлин / Музей архитектуры Щусева . ISBN 9783869223124 .

- Kuznetsov, S. (2019). "Роль Сталина в организации конкурса на проектирование Дворца Советов (1931-1932 гг.)" [The role of Stalin in the organization of the Palace of Soviets competition (1931-1932)] (PDF) . Architecture and Modern Information Technologies (in Russian) (3): 51–60.

- Sudzuki, Yu. (2013). "Советские дворцы. Архитектурные конкурсы на крупнейшие общественные здания конца 1910-х – первой половины 1920-х годов как предшественники конкурса на Дворец Советов" [Soviet Palaces. Competitions for the largest public buildings of the late 1910s and first half of the 1920s as the predecessors of the Palace of Soviets competition]. Искусствознание (in Russian): 181–205.

- Sudzuki, Yu. (2014). "Формирование "нового стиля" в процессе окончательного проектирования Дворца Советов" [The formation of the "new style" in the process of final planning of the Palace of Soviets]. Вестник СПБГУ (in Russian) (4): 126–139.

- Tkachenko, S. [in Russian] (2020). "1922–1956 годы. Нереализованные проекты развития центрального композиционного ядра Москвы на примере Аллеи Ильича" [Unrealized Projects of 1922–1956 for the Development of the Central Compositional Core of Moscow on the Example of Ilich Alley]. Academia. Архитектура и строительство (in Russian) (3, 4): 82–91, 50–55.

- Зубович, Кэтрин (2020). Московский монументал: советские небоскребы и городская жизнь сталинской столицы . Издательство Принстонского университета . ISBN 9780691205298 .

Внешние ссылки

[ редактировать ] СМИ, связанные с Дворцом Советов, на Викискладе?

СМИ, связанные с Дворцом Советов, на Викискладе?