Веймарская республика

Германский Рейх Германская империя ( Германия ) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1918–1933 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] | |||||||||

| Девиз: Единство, справедливость и свобода. («Единство, справедливость и свобода») | |||||||||

| Гимн: Песня немцев. «Песня немцев» (с 1922 г.) [ 4 ] | |||||||||

| Капитал и крупнейший город | Берлин 52 ° 31' с.ш., 13 ° 23' в.д. / 52,517 ° с.ш., 13,383 ° в.д. | ||||||||

| Официальные языки | немецкий | ||||||||

| Общие языки | Неофициально: | ||||||||

| Религия | Перепись 1925 года: [ 5 ]

| ||||||||

| Демон(ы) | немецкий | ||||||||

| Правительство | Федеральная представительная полупрезидентская республика

| ||||||||

| Президент | |||||||||

• 1919–1925 | Фридрих Эберт | ||||||||

• 1925–1933 | Пауль фон Гинденбург | ||||||||

| Chancellor | |||||||||

• 1919 (first) | Friedrich Ebert | ||||||||

• 1933 (last) | Adolf Hitler | ||||||||

| Legislature | Bicameral | ||||||||

| Reichsrat (de facto) | |||||||||

| Reichstag | |||||||||

| Historical era | Interwar period | ||||||||

• Established | 9 November 1918 | ||||||||

| 11 August 1919 | |||||||||

• Admitted to the League of Nations | 8 September 1926 | ||||||||

• Rule by decree begins | 29 March 1930[6] | ||||||||

• Hitler inaugurated Chancellor | 30 January 1933 | ||||||||

| 27 February 1933 | |||||||||

| 23 March 1933[1][2][3] | |||||||||

| Area | |||||||||

| 1925[7] | 468,787 km2 (181,000 sq mi) | ||||||||

| Population | |||||||||

• 1925[7] | 62,411,000 | ||||||||

• Density | 133.129/km2 (344.8/sq mi) | ||||||||

| Currency |

| ||||||||

| |||||||||

| Today part of | |||||||||

| History of Germany |

|---|

|

Веймарская республика , [ д ] официально известный как Германский Рейх , [ и ] исторический период Германии с 9 ноября 1918 года по 23 марта 1933 года, в течение которого она стала конституционной федеративной республикой впервые в истории ; поэтому ее также называют и неофициально провозглашают себя Германской Республикой . [ ж ] Неофициальное название периода происходит от города Веймар , где проходило учредительное собрание , установившее правительство. На английском языке республику обычно называли просто «Германия», а «Веймарская республика» (термин, введенный Адольфом Гитлером в 1929 году) широко не использовалась до 1930-х годов.

После окончания Первой мировой войны (1914–1918) Германия была истощена и в отчаянных обстоятельствах потребовала мира . Осознание неминуемого поражения вызвало революцию , отречение кайзера Вильгельма II , формальную капитуляцию перед союзниками и провозглашение Веймарской республики 9 ноября 1918 года. [ 8 ]

В первые годы существования республику преследовали серьезные проблемы, такие как гиперинфляция и политический экстремизм , включая политические убийства и две попытки захвата власти соперничающими военизированными формированиями ; на международном уровне она пострадала от изоляции, снижения дипломатического статуса и спорных отношений с великими державами. К 1924 году значительная часть денежно-кредитной и политической стабильности была восстановлена, и в течение следующих пяти лет республика наслаждалась относительным процветанием; этот период, иногда известный как « Золотые двадцатые» , характеризовался значительным культурным расцветом, социальным прогрессом и постепенным улучшением международных отношений. В соответствии с Локарнскими договорами 1925 года Германия продвинулась к нормализации отношений со своими соседями, признав большинство территориальных изменений в соответствии с Версальским договором 1919 года и взяв на себя обязательство никогда не начинать войну. В следующем году она вступила в Лигу Наций , что ознаменовало ее реинтеграцию в международное сообщество. [ г ] [ 9 ] Тем не менее, особенно среди правых политических сил, сохранялось сильное и широко распространенное недовольство договором и теми, кто его подписал и поддержал.

Великая депрессия октября 1929 года серьезно повлияла на скромный прогресс Германии; Высокий уровень безработицы и последующие социальные и политические волнения привели к краху большой коалиции канцлера Германа Мюллера и началу формирования президентского кабинета . С марта 1930 года президент Пауль фон Гинденбург использовал чрезвычайные полномочия, чтобы поддержать канцлера Генриха Брюнинга , Франца фон Папена и генерала Курта фон Шлейхера . Брюнинга Великая депрессия, усугубленная политикой дефляции , привела к росту безработицы . [ 10 ] 30 января 1933 года Гинденбург назначил Адольфа Гитлера канцлером, чтобы возглавить коалиционное правительство; Крайне правая нацистская партия Гитлера занимала два из десяти мест в кабинете министров. Фон Папен, как вице-канцлер и доверенное лицо Гинденбурга, должен был выполнять функции серого преосвященства , который будет держать Гитлера под контролем; эти намерения сильно недооценивали политические способности Гитлера. К концу марта 1933 года Указ о пожаре Рейхстага и Закон о разрешении 1933 года были использованы в предполагаемом чрезвычайном положении, чтобы фактически предоставить новому канцлеру широкие полномочия действовать вне парламентского контроля. Гитлер быстро использовал эти полномочия, чтобы помешать конституционному управлению и приостановить гражданские свободы, что привело к быстрому краху демократии на федеральном уровне и уровне штатов и созданию однопартийной диктатуры под его руководством.

Until the end of World War II in Europe in 1945, the Nazis governed Germany under the pretense that all the extraordinary measures and laws they implemented were constitutional; notably, there was never an attempt to replace or substantially amend the Weimar constitution. Nevertheless, Hitler's seizure of power (Machtergreifung) had effectively ended the republic, replacing its constitutional framework with Führerprinzip, the principle that "the Führer's word is above all written law".

Name and symbols

[edit]The Weimar Republic is so called because the Weimar National Assembly that adopted its constitution met in Weimar from 6 February to 11 August 1919,[11] but the name only became mainstream after 1933.

Terminology

[edit]Even though the National Assembly chose to retain the old name Deutsches Reich (Art. 1 of the Constitution),[12] hardly anyone used it during the Weimar period, and no single name for the new state gained widespread acceptance.[13] To the right of the spectrum, the politically engaged rejected the new democratic model and were appalled to see the honour of the traditional word Reich associated with it.[14] The Catholic Centre Party favoured the term Deutscher Volksstaat (German People's State),[h] while on the moderate left, Chancellor Friedrich Ebert's Social Democratic Party of Germany preferred Deutsche Republik (German Republic).[14] By the mid-1920s, most Germans referred to their government informally as the Deutsche Republik, but for many, especially on the right, the word "Republik" was a painful reminder of a government structure that they believed had been imposed by foreign statesmen and of the expulsion of Emperor Wilhelm II in the wake of a massive national humiliation.[14]

The first recorded mention of the term Republik von Weimar (Republic of Weimar) came during a speech delivered by Adolf Hitler at a Nazi Party rally in Munich on 24 February 1929. A few weeks later, the term Weimarer Republik was first used again by Hitler in a newspaper article.[13] Only during the 1930s did the term become mainstream, both within and outside Germany.

According to historian Richard J. Evans:[15]

The continued use of the term 'German Empire', Deutsches Reich, by the Weimar Republic ... conjured up an image among educated Germans that resonated far beyond the institutional structures Bismarck created: the successor to the Roman Empire; the vision of God's Empire here on earth; the universality of its claim to suzerainty; and a more prosaic but no less powerful sense, the concept of a German state that would include all German speakers in Central Europe – 'one People, one Reich, one Leader', as the Nazi slogan was to put it.

Flag and coat of arms

[edit]

The black-red-gold tricolour of the 1848 German revolutions was named as the national flag in the Weimar Constitution.[16] It was abolished after the entry into force of the Enabling Act of 1933, when the Nazi Party gained total power, in favour of two co-official national flags: the old black-white-red imperial tricolour and the flag of the Nazi Party. From 1935, the Nazi flag became the sole national flag of the Third Reich, and after World War II, both the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic readopted the Weimar-era flag. The coat of arms was initially based on the Reichsadler ("imperial eagle") introduced by the Paulskirche Constitution of 1849, and announced in November 1919. In 1928, a new design by Karl-Tobias Schwab was adopted as national coat of arms, which was used until being replaced by the Nazi Reichsadler in 1935, and readopted by the Federal Republic of Germany in 1950.

Armed forces

[edit]

Following Germany's defeat in World War I, several million soldiers of the Imperial German Army either simply dispersed on their own or were formally demobilized. The provisional civilian government and the Supreme Army Command (OHL) planned to transfer the remaining units to a peacetime army. Under the terms of the Treaty of Versailles, the new army, the Reichswehr, was limited to 100,000 men and the Reichsmarine (navy), to 15,000. The treaty prohibited an air force, submarines, large warships and armoured vehicles.[17]

The official formation of the Reichswehr took place on 1 January 1921, after the limitations had been met. The soldiers of the Reichswehr took their oath to the Weimar Constitution. The commander-in-chief was the Reich president, while the Reich minister of the armed forces exercised command authority. Military right of command (Kommandogewalt) was in the hands of the OHL. The resulting dualism between civilian power and military command was to become a heavy burden on the Republic. Whereas Reichswehr Minister Otto Gessler was content with limited political and administrative duties during his tenure (1920–1928), Colonel General Hans von Seeckt, Chief of Army Command from 1920 to 1926, succeeded in largely removing the Reichswehr from the control of the Reichstag. Under Seeckt the Reichswehr developed into what many historians consider a "state within the state".[18][19]

During the 1920 Kapp Putsch, Seeckt refused to deploy the Reichswehr against the Freikorps involved in the putsch[20] but immediately afterwards had the Ruhr Red Army brutally suppressed during the Ruhr uprising. In 1921 the Reichswehr organized the Black Reichswehr, a secret reserve networked within the Reichswehr and organised as labour battalions (Arbeitskommandos) to circumvent the Treaty of Versailles' 100,000 man limit on the German army.[21] The Black Reichswehr was never involved in direct military action and was dissolved in 1923 after a group of its members attempted to overthrow the government in the Küstrin Putsch.[22] The Reichswehr also developed far-reaching cooperation with the Soviet Red Army, leading among other things to the secret training of German military pilots in clear violation of the Treaty of Versailles.[23]

With Seeckt's fall in 1926, the Reichswehr made a change in course for which Colonel (later General) Kurt von Schleicher was primarily responsible. The goal was to arouse broad social support for rearmament and to militarize society itself for the purpose of future warfare.[24] Under Paul von Hindenburg's Reich presidency, Reichswehr leadership gained increasing political influence and eventually helped determine the composition of the Reich governments. As a result, the Reichswehr contributed significantly to the development of an authoritarian presidential system during the final phase of the Weimar Republic.[25]

After Adolf Hitler announced the "regaining of military sovereignty" (reintroduction of conscription etc.) in 1935, two years after his rise to power, the Reichswehr was absorbed into the new Wehrmacht. It was the unified armed forces of the Nazi regime.

History

[edit]Background

[edit]Germany and the Central Powers fought the Allies of WWI between 28 July 1914 and 11 November 1918. The war ended with 20 million military and civilian deaths,[26] including 2,037,000 German soldiers[27] and from 424,000[28] to 763,000[29][30] civilians, many of them from disease and starvation as a result of the Allied blockade of Germany.

After four years of war on multiple fronts in Europe and around the world, the final Allied offensive began in August 1918, and the position of Germany and the Central Powers deteriorated,[31][32] leading them to sue for peace. After initial offers were rejected by the Allied Powers, the hunger and privation of the war years came together with the awareness of an impending military defeat[33] to help spark the German Revolution. On 9 November 1918, a republic was proclaimed,[34] and the abdication of Kaiser Wilhelm II was announced,[35][36] marking the end of Imperial Germany and the beginning of the Weimar Republic. The armistice that ended the fighting was signed on 11 November.

Germany lost the war because its allies were facing defeat and its economic resources were running out, while by late summer 1918 fresh American troops were arriving in France at the rate of 10,000 per day. Support among the population had begun to crumble in 1916, and by mid-1918 many Germans wanted an end to the war. Increasing numbers of them began to associate with the political left, such as the Social Democratic Party and the more radical Independent Social Democratic Party, which demanded an end to the war. When it became obvious to the generals that defeat was at hand, General Erich Ludendorff convinced the Kaiser that Germany needed to pursue an armistice and that the majority parties in the Reichstag, not the OHL, had to take responsibility for it.[37] Although in retreat, the German armies were still on French and Belgian territory when the war ended on 11 November. Ludendorf and Paul von Hindenburg then began proclaiming that it was the defeatism of the civilian population – especially the socialists – that had made defeat inevitable. The stab-in-the-back myth was spread by the Right throughout the 1920s and ensured that many monarchists and conservatives would refuse to support the government of what they called the "November criminals".[38] The destabilising effect of the stab-in-the-back myth on the Weimar democracy was an important factor in the rise of National Socialism.[39]

November Revolution (1918-1919)

[edit]

On 29 October 1918, a rebellion broke out among sailors at Wilhelmshaven; similar unrest then spread to become the Kiel mutiny on 3 November. Sailors, soldiers and workers began electing workers' and soldiers' councils (Arbeiter- und Soldatenräte) modelled after the soviets of the 1917 Russian Revolution. The revolution spread throughout Germany, and participants seized military and civil power in individual cities.[40] The power takeovers were achieved everywhere without loss of life.[citation needed]

At the time, the socialist movement, which represented mostly labourers, was split among two major left-wing parties: the Independent Social Democratic Party of Germany (USPD), which called for immediate peace negotiations and favoured a soviet-style command economy, and the Social Democratic Party of Germany (SPD), also known as the Majority Social Democratic Party of Germany (MSPD), which had supported the war and favoured a parliamentary system. The rebellion caused great fear among supporters of the monarchy and in the middle classes because of the soviet-style aspirations of the councils. To centrist and conservative citizens, the country looked to be on the verge of a communist revolution.[41]

By 7 November the revolution had reached Munich, resulting in the flight of King Ludwig III of Bavaria.[42] The MSPD decided to make use of their support at the grassroots level and put themselves at the front of the movement. They joined the calls for Kaiser Wilhelm II abdicate, and when he refused, Chancellor Maximilian of Baden made a public announcement that the Kaiser and Crown Prince Wilhelm had already done so.[43] Gustav Noske (MSPD) was sent to Kiel to prevent any further unrest and took on the task of controlling the mutinous sailors and their supporters in the Kiel barracks. The sailors and soldiers welcomed him, and he was able to defuse the situation.[44]

On 9 November 1918, the German Republic was proclaimed by MSPD member Philipp Scheidemann at the Reichstag building in Berlin, angering Friedrich Ebert, the leader of the MSPD, who thought that the question of monarchy or republic should be answered by a national assembly.[45] Two hours later, a Free Socialist Republic was proclaimed at the Berlin Palace. The proclamation was issued by Karl Liebknecht, co-leader with Rosa Luxemburg of the communist Spartakusbund (Spartacus League), a group of a few hundred supporters of the Russian Revolution that had allied itself with the USPD in 1917.[46] On the same day, in a move that was contrary to the constitution because only the Kaiser could appoint a chancellor, Prince Max of Baden, at Ebert's request, transferred his powers as chancellor to him.[47] In view of the mass support for more radical reforms among the workers' councils, a coalition government called the Council of the People's Deputies (Rat der Volksbeauftragten) was established, consisting of three MSPD and three USPD members. Led by Ebert for the MSPD and Hugo Haase for the USPD, it governed Germany from November 1918 to January 1919.[48] Although the new government was confirmed by the Berlin Workers' and Soldiers' Council, it was opposed by the Spartacus League.

On 11 November 1918, an armistice was signed at Compiègne by German representatives. It effectively ended military operations between the Allies and Germany. It amounted to a German capitulation, without any concessions by the Allies; the naval blockade was to continue until complete peace terms were agreed on.[49]

The Executive Council of the Workers' and Soldiers' Council of Greater Berlin called for a National Congress of Councils (Reichsrätekongress) which took place from 16 to 21 December 1918. Against the opposition of the more radical members who demanded a socialist republic, Ebert, backed by the large MSPD majority at the Congress, was able to schedule the election for a provisional National Assembly that would act as an interim parliament and be given the task of writing a democratic constitution for a parliamentary government.[50]

To ensure that the fledgling government maintained control over the country, Ebert and General Wilhelm Groener, Ludendorff's successor as leader of the Supreme Army Command (OHL), concluded the secret Ebert–Groener pact on 10 November. Over the telephone, Ebert promised that he would allow sole command of the troops to remain with the officer corps, while Groener pledged that the military would be loyal to the government and that it would help it in its fight against left-wing revolutionaries.[51] The agreement marked the acceptance of the new government by the military, but the new Reichswehr armed forces, limited by the Treaty of Versailles to 100,000 army soldiers and 15,000 sailors, remained fully under the control of the German officer class.[52]

A rift developed between the MSPD and USPD after Ebert called upon the OHL for troops to put down a mutiny by a leftist military unit on 23/24 December 1918 in which members of the Volksmarinedivision (People's Navy Division) captured the city's garrison commander Otto Wels of the MSPD and occupied the Reich Chancellery where the Council of the People's Deputies had its offices. The ensuing street fighting left 11 Volksmarinedivision members and 56 members of the regular army dead.[53] The USPD leaders were angered by what they believed was treachery by the MSPD, which in their view had joined with the anti-communist military to suppress the revolution. As a result, the USPD left the Council of the People's Deputies after only seven weeks. On 30 December, the split deepened when the Communist Party of Germany (KPD) was formed out of a number of radical left-wing groups, including the Spartacus League and the left wing of the USPD.[46]

In January, the Spartacus League, in what was known as the Spartacist uprising, took advantage of a large strike in Berlin and attempted to establish a communist government. The uprising was put down by paramilitary Freikorps units consisting of volunteer soldiers. Following bloody street fights, Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht were summarily killed after their arrests on 15 January.[54] With the affirmation of Ebert, those responsible were not tried before a court-martial, leading to lenient sentences, which made Ebert unpopular among radical leftists.[citation needed]

The National Assembly election, in which women were allowed to vote for the first time, took place on 19 January 1919.[55] The MSPD won the largest share of the votes at 37.9%, with the USPD fifth at 7.6%.[56] To avoid the ongoing fights in Berlin, the National Assembly convened in the city of Weimar, giving the future Republic its unofficial name. The Weimar Constitution created a parliamentary republic with the Reichstag elected by proportional representation.[57]

During the debates in Weimar, fighting continued sporadically across Germany. On 7 April 1919 the Bavarian Soviet Republic was declared in Munich but quickly put down by Freikorps and remnants of the regular army. The fall of the Munich Soviet Republic to these units, many of which were on the extreme right, resulted in the growth of far-right, antisemitic movements and organisations in Bavaria, including Organisation Consul, the Nazi Party, and societies of exiled Russian monarchists.[58] Revolutionary sentiment also arose in the eastern states where interethnic discontent between Germans and minority Poles led to the Silesian Uprisings and the Greater Poland uprising in the German Province of Posen, which became part of the Second Polish Republic under the terms of the Treaty of Versailles.[59]

Years of crisis (1919–1923)

[edit]Burden from the First World War

[edit]In the four years following the First World War, the situation of most German civilians remained dire. The post-war economic crisis was a result of lost pre-war industrial exports, the loss of imported raw materials and foodstuffs due to the continental blockade, the loss of Germany's overseas colonies and the worsening debt balances that had been exacerbated by Germany's heavy reliance on bonds to pay for the war. The economic losses can be attributed in part to the extension of the Allied blockade of Germany until the Treaty of Versailles was signed on 28 June 1919. It is estimated that between 100,000[60] and 250,000[61]: 166 German civilians died of disease or starvation between the end of the war and the signing of the treaty. Many German civilians expected life to return to pre-war normality after it was lifted, but the severe food shortages continued. In 1922, for example, meat consumption had not increased since the war years. At 22 kilograms per person per year, it was less than half of the 52 kilograms consumed in 1913. German citizens felt the food shortages more deeply than during the war because the reality contrasted so starkly with their expectations.[62]

Immediate post-war industrial production fell to the levels of the 1880s, or 57 percent of its value in 1913. The 1919 per capita GDP was only 73 percent of the comparable 1913 figure.[63] Controlled demobilisation kept unemployment initially at around one million. By January 1922 the unemployment rate had sunk to just 0.9%,[64] but inflation caused most workers' real wages to be significantly lower than they were in 1913.[65] The hyperinflation that peaked in late 1923 had its worst effects on government workers, whose wages did not keep pace with private sector workers, and on middle class Germans who had invested in war bonds[66] or who relied on savings, investments or pensions for their living. What had once been substantial savings became essentially worthless due to the enormous fall in the Papiermark's value.[67]

After four years of war and famine, many German workers were disenchanted with the capitalist system and hoped for a new era under socialism or communism. Socialists dominated the new revolutionary government in Berlin, and numerous short-lived council republics were set up in cities across Germany.[68] Even after they were suppressed, ideological conflicts between the Left and supporters of the former empire led to political violence and extremism. The young republic found itself in a nearly constant economic and political crisis until 1924.

Treaty of Versailles

[edit]The Treaty of Versailles ended the state of war between Germany and most of the Allied powers and set the conditions for peace. It was signed 28 June 1919 and can be divided into four main categories: territorial issues, disarmament, reparations and assignment of guilt.

Territorially, Germany had to renounce sovereignty over its colonies[69] and in Europe lost 65,000 sq km (25,000 sq mi) or about 13% of its former territory – including 48% of its iron and 10% of its coal resources – along with 7 million people, or 12% of its population.[70] The Saarland was put under the control of the League of Nations for 15 years, and the output of the area's coal mines went to France.[71] Alsace–Lorraine, which Prussia had annexed following the Franco-Prussian War of 1870/71, once again became French.[72] The northern part of Schleswig-Holstein went to Denmark following a plebiscite.[73] In the east, a significant amount of territory was lost to a restored Poland.[74] The Memel Territory was ceded to the Allied powers,[75] and Danzig went to the League of Nations as the Free City of Danzig.[76] The Polish Corridor left East Prussia physically separated from the rest of Germany.

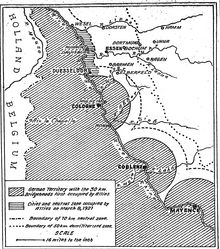

Under the terms of both the Armistice of 1918 and of the Treaty of Versailles, French, British, Belgian and American troops occupied the Rhineland, the area of Germany on the west bank of the Rhine river, together with bridgeheads on the east bank near Cologne, Mainz and Koblenz. In addition, the Rhineland and an area stretching 50 kilometers east of the Rhine was to be demilitarized.[77] France had demanded the occupation both to protect itself from a renewed German attack and as collateral for German reparations. The occupation was to last 5 years in the British zone, 10 in the American and 15 years in the French and Belgian zones, until 1934, but the last foreign troops evacuated the Rhineland on 30 June 1930.[78]

The treaty's disarmament provisions were intended to make the future German army incapable of offensive action. It was limited to no more than 100,000 men with only 4,000 officers and no general staff; the navy could have at most 15,000 men and 1,500 officers. The Rhineland was to be demilitarized and occupied and all fortifications in the Rhineland and 50 kilometres (31 miles) east of the river demolished. Germany was prohibited from having an air force, tanks, poison gas, heavy artillery, submarines or dreadnoughts. A large number of its ships and all of its air-related armaments were to be surrendered.[73][17]

Germany had to compensate the Allied Powers for the losses and damages of the war, with the exact amount left to be determined at a later date (Article 233).[79] In the short term it was required to pay the equivalent of 20 billion gold marks in installments through April 1921 (Article 235).[79]

The most contentious article of the treaty, the so-called War Guilt Clause, did not use the word "guilt". It stated that Germany accepted full responsibility for all the loss and damage from a war that was imposed on the Allies by the aggression of Germany and its allies (Article 231).[79]

The implications of Article 231 and the territorial losses especially angered the Germans. The treaty was reviled as a dictated rather than a negotiated peace. Philipp Scheidemann, then minister president of Germany, said to the Weimar National Assembly on 12 May 1919, "What hand should not wither that puts this fetter on itself and on us?"[80] He resigned rather than accept the terms, but after the Allies threatened to resume hostilities, the National Assembly voted to approve the treaty on 23 June.[81] It was signed in Paris five days later.

Explaining the rise of extreme nationalist movements in Germany shortly after the war, British historian Ian Kershaw pointed to the "national disgrace" that was "felt throughout Germany at the humiliating terms imposed by the victorious Allies and reflected in the Versailles Treaty...with its confiscation of territory on the eastern border and even more so its 'guilt clause'."[82] Adolf Hitler repeatedly blamed the Republic and its democracy for accepting the oppressive terms of the treaty.[83]

War guilt

[edit]Article 231 of the Versailles Treaty was widely perceived not only as a legal legitimisation of reparations but also as a moral condemnation of Germany, and it triggered a storm of indignation among the German public.[84] The hostility towards it came from across the political spectrum, from the far right to the moderate governing parties to the KPD.

After the treaty came into force, the Foreign Office continued the state's control of the debate over war guilt. The War Guilt Department financed and directed the Centre for the Study of the Causes of the War, which was to provide "scientific" support for the "campaign of innocence" abroad. For war-innocence propaganda at home, a "Working Committee of German Associations" was founded with representatives of many groups considered "fit for good society".[85] In 1919 the Weimar National Assembly established a parliamentary committee to inquire into the events that had led to the "outbreak, prolongation and loss of the First World War". Its results were of questionable value due to a lack of cooperation from the civil service and military and to increasing interference from the government, which wanted to prevent a German admission of guilt before the world public.[86] The committee met until 1932.

During the course of World War I, war reporting was the responsibility of the German General Staff and after 1918 of the Potsdam Reich Archives founded by General Hans von Seeckt,[87] which dedicated itself to the task of "disproving" German war guilt and war crimes. As a result it was the leadership of the Reichswehr with its largely anti-democratic civil service personnel that, along with the Foreign Office, determined the portrayal of the war in the Weimar Republic.

All in all, there was little objective and critical questioning of the causes of the war or of Germany's responsibility for it in academia, politics or the media during the Weimar period. The official view of history continued to follow the argument issued by the OHL in 1914 that Germany had been threatened by invasion and encirclement. Revising the conditions of the Versailles Treaty became the main goal of German foreign policy.[88]

The consensus opposing the "war guilt clause" did much to promote agitation against foreign countries and the Weimar Constitution. Both the DNVP and, in particular, the NSDAP questioned the entire post-war order and propagated a "war guilt lie". In line with national conservative and bourgeois right-wing parties, they accused the governing parties of having contributed to Germany's humiliation by signing the treaty and of denying it the right to self-determination.[89]

Political turmoil: Kapp Putsch and Ruhr uprising

[edit]The young republic was exposed from the beginning to attacks from both the extreme right and extreme left. The Left accused the Social Democrats of betraying the ideals of the labour movement because of their alliance with the old elites; the Right held the supporters of the Republic responsible for Germany's defeat in the First World War, denigrating them as "November criminals" and insinuating that the German army, which was still fighting on enemy soil when the war ended, had been stabbed in the back by them and the revolution (the stab-in-the-back myth).[90]

In the March 1920 Kapp Putsch, Freikorps units under General von Lüttwitz occupied the government quarter in Berlin. In an attempt to reverse the revolution and install an autocratic government, the former Prussian civil servant Wolfgang Kapp appointed himself Reich chancellor and Lüttwitz Reichswehr minister and commander-in-chief of the Reichswehr. The legal government fled Berlin and called for a general strike. The putsch quickly failed due in large part to the refusal of the ministerial bureaucracy to obey Kapp's orders.[91] The Reichswehr, however, proved itself to be unreliable. It adopted a wait-and-see attitude under General von Seeckt, the head of the Troop Office, who said that "Reichswehr do not fire on Reichswehr".[92]

Some among the working class did not limit themselves to passive resistance to the Kapp Putsch. Especially in the Ruhr, where dissatisfaction with the lack of nationalisation of key industries was particularly high, councils were formed that sought to seize local power. In the Ruhr uprising, civil war-like fighting broke when the Ruhr Red Army, made up of some 50,000 armed workers, mostly adherents of the KPD and USPD, used the disruption caused by the general strike to take control of the industrial district. After bloody battles in which an estimated 1,000 insurgents and 200 soldiers died, Reichswehr and Freikorps units suppressed the revolt in early April.[93]

In Bavaria the Kapp Putsch led to an anti-republican government reshuffle that made the Free State a so-called "cell of order" (Ordnungszelle) within the Weimar state and a rallying point for right-wing conservative and reactionary forces.[94] The unstable political conditions in the early phase of the Weimar Republic were also evident in the Reichstag election of 1920, in which the centre-left Weimar Coalition, which until then had had a three-quarters majority, lost 125 seats to parties on both the left and right.[95]

Political assassinations

[edit]

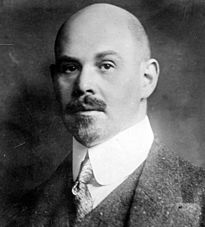

The sharp political polarisation that had occurred was visible in the assassinations of important representatives of the Republic by members of the right-wing extremist Organisation Consul. Finance Minister Matthias Erzberger was assassinated in August 1921 and Foreign Minister Walther Rathenau in June 1922. Both men had been defamed as compliant to Germany's former enemies in the matter of reparations payments. Erzberger was also attacked for signing the armistice agreement in 1918, and Rathenau had sought to break Germany's external isolation after the First World War through the Treaty of Rapallo, which opened diplomatic relations with the new Soviet Union, renounced all war claims and mutually cancelled pre-war debts. Rathenau also attracted right-wing extremist hatred because he was a Jew. The passing of the Law for the Protection of the Republic, which increased the punishments for politically motivated acts of violence, established a special court for the protection of the Republic and prohibited organizations, printed material and rallies that opposed the constitutional republican form of government, was intended to put a stop to the Republic's right-wing enemies. The conservative judiciary from the imperial era that still remained in place and passed lenient sentences against right-wing state criminals contributed to the fact that their activities could not be permanently deterred.[96]

Reparations and the occupation of the Ruhr

[edit]After a series of international conferences to determine the reparations for which Germany was liable, an amount of 132 billion Reichsmarks was presented in May 1921, to be paid either in gold or commodities such as iron, steel and coal.[97] Chancellor Joseph Wirth had no choice other than to accept, but in an attempt to have the amount lowered, he began the German policy of "fulfilment" (Erfüllungspolitik). By attempting to meet the payments, it intended to show the Allies that the demands were beyond Germany's economic means.[98] In May 1922, when the Reichsmark was rapidly losing value, Germany was granted a payment moratorium over strong French objections.[97]

In January 1923 France declared Germany in default. The French minister president Raymond Poincaré saw Germany's failure to pay reparations as a lever that he could use to achieve the separation of the Rhineland from the German Reich, a French demand that had been refused by the British at Versailles.[99] After the Reparation Commission determined that German coal deliveries were short, French and Belgian troops on 11 January 1923 marched into the Rhineland,[98] Germany's most productive industrial region, and took control of most of its mining and manufacturing companies. The German government under Chancellor Wilhelm Cuno responded with a policy of non-violent passive resistance to the occupation. It underwrote the costs of idled factories and mines and paid the workers who were on strike. Unable to meet the enormous costs by any other means, it resorted to printing money. Along with the debts the state had incurred during the war, it was one of the major causes of the hyperinflation that followed.[100]

Realizing that continuing the course was untenable, the new Reich Chancellor Gustav Stresemann called off the passive resistance in September 1923.[101] The French and Belgian occupation ended in August 1925, following an agreement (the Dawes Plan) to restructure Germany's payments. The total reparations payout from 1920 to 1931 (when payments were suspended indefinitely) was 20 billion marks. 12.5 billion was cash that came mostly from loans provided by New York bankers. The rest was goods such as coal and chemicals, or from assets like railway equipment.

Hyperinflation

[edit]

The hyperinflation fueled by the government's response to the occupation of the Ruhr caused the cost of a loaf of bread to rise from 3 Reichsmarks in 1922 to 80 billion Reichsmarks in November 1923. Prices were rising so rapidly that people rushed to spend their pay at lunch breaks before it lost any more of its value. Foreign trade became all but impossible, as did German ability to pay reparations.[102] While personal savings became virtually worthless, so did fixed debts. Middle class owners of land or houses often came out ahead because their debts lost value along with the currency. Large industrial concerns profited in the same manner, and wealth concentrated in fewer hands.[66] The classic example was Hugo Stinnes, who earned the title of Inflation King by taking advantage of its effects on debt to amass controlling interests in 1,535 businesses with 2,890 different plants by 1924.[103] Stinnes' empire collapsed after the government-sponsored inflation was stopped by the introduction of the Rentenmark on 15 November 1923. One U.S. dollar was equivalent to 4.20 Rentenmarks; the exchange rate was 1 Rentenmark to one trillion paper marks. The new money was backed by the Reich's gold reserves along with a 3.2 billion Rentenmark mortgage on the land holdings of agriculture, industry and trade. The introduction of the Rentenmark was successful at stabilizing German currency and the economy.[104]

Additional political violence and the Hitler putsch

[edit]With the proclamation on 21 October 1923 of the Rhenish Republic came a short-lived secessionist movement in the wake of which sections of the labour force became increasingly radicalized. In Saxony and Thuringia, Communists won enough seats to participate in governments under Social Democratic minister presidents. In both states the Communists were expelled by Reich executions (Reichsexekutionen) using Article 48 of the Weimar Constitution. In the Reichstag, the Social Democrats withdrew their support from Cuno's government and entered a grand coalition under DVP Chancellor Gustav Stresemann.[105]

The nationalist right, especially in Bavaria, branded the breaking off of the Ruhr resistance as treason. In a breach of the Weimar constitution, Bavaria declared a state of emergency, and executive power was transferred to Gustav Ritter von Kahr as state commissioner general. The Reichswehr under the Chief of Army Command, General Hans von Seeckt, who had his own governmental ambitions directed against left-wing parties and Weimar parliamentarism,[106] behaved loyally towards the Stresemann government only with respect to his own interests. In spite of the moves against the governments in Saxony and Thuringia, no action was taken against Bavaria, where Kahr was preparing a military coup aimed at overthrowing the Reich government in cooperation with the Bavarian military under district commander Otto von Lossow.[107]

In 1920 the German Workers' Party had become the National Socialist German Workers' Party (NSDAP), or Nazi Party, which would eventually become a driving force in the collapse of the Weimar Republic. Adolf Hitler named himself chairman of the party in July 1921. On 8 November 1923, in a pact with Erich Ludendorff, a league of nationalist fighting societies called the Kampfbund, took over a meeting that Kahr and Lossow were holding at a beer hall in Munich. Ludendorff and Hitler declared that the Weimar government was deposed and that they were planning to take control of Munich the following day. Kahr and Lossow organized the resistance to Hitler, with the result that the coup attempt was easily stopped.[108] Hitler was arrested and sentenced to five years in prison for high treason, the minimum sentence for the charge. He served less than eight months in a comfortable cell, receiving a daily stream of visitors until his release on 20 December 1924. While in jail Hitler dictated Mein Kampf, which laid out his ideas and future policies. Hitler decided to focus in the future on legal methods of gaining power.[109]

Golden Era (1924–1929)

[edit]From 1924 to 1929, the Weimar Republic was relatively stable. Known in Germany as the "Goldene Zwanziger" (Golden Twenties), its prominent features were internal consolidation and rapprochement in foreign affairs, along with a growing economy and a consequent decrease in civil unrest, although the improvements came about without establishing a sustainable foundation for the parliamentary democracy. While Germany's recognition of its reparations obligations promoted reintegration into the contemporary state system and world markets, it also developed a strong dependence on American capital. The stability was partly borrowed and, in the end, only superficial.[110]

Framework for economic policy

[edit]An essential basis for the relative stabilisation was the restructuring of reparations through the Dawes Plan.[111] Without fixing a final total sum, the plan regulated the scope, composition and the security of transfers for future annual reparations payments. The latter was to be guaranteed by the American financial expert Parker Gilbert who, as reparations agent, could directly influence German fiscal and financial policy in order to secure monetary stability. The acceptance of the Dawes Plan in the Reichstag had long been uncertain – parts of the Right spoke of a "new enslavement of the German people" and the KPD of the enslavement of the German proletariat.[99] Once the plan had been passed, it brought the Weimar Republic a significant inflow of American loans from state funds as well as private investors. The money served as both start-up financing for reparations and as aid for an economic revival. German railways, the National Bank and many industries were mortgaged as security for the loans.[112]

The economic consolidation that occurred after the period of hyperinflation was largely at the expense of wage earners and the economic middle class. The eight-hour day, one of the main social achievements of the 1918/19 revolution, was in many cases watered down or abandoned; the civil service was affected by massive job cuts and salary reductions; and rationalisation and concentration in large industries continued and deprived many small and medium-sized enterprises of their livelihoods. Savers and creditors who had been hurt by inflation were effectively left without any significant compensation.[113]

The declarations of social guarantees contained in the Weimar Constitution[114] had only a limited effect and stood in striking contrast to the many experiences of social decline. From 1924 onwards, small savers who had been impoverished or economically ruined by inflation were at least able to take advantage of the state-organised social welfare system, which replaced the former poor relief. The new system, however, was characterised by "petty means tests under an anonymous social bureaucracy" and by benefits that only secured existence at a subsistence level.[115] In the brief peak phase of overall economic recovery and economic optimism, unemployment insurance was introduced in 1927. In some respects it was the "high point of the Republic's social expansion", although it benefitted only a portion of the workforce and did not cover permanent unemployment.[116] In the meantime, the state had also introduced a new system of social security.

The parliamentary system of Weimar democracy was the expression of a party landscape that was strongly characterised and fragmented by class and social milieus. Reichstag members as representatives of the interests of their respective electorates often had narrow limits to their willingness to compromise. Such class and status consciousness was part of the legacy of the imperial era and continued to have an effect, although it was also partly reshaped by a consumer and leisure-oriented mass culture that emerged in the 1920s and was driven by the new media forms of records, film and radio. People of all classes and strata went to the cinema or sat in front of the radio. Mass culture pointed in the direction of democratisation and was interpreted by conservatives as intellectual flattening and a decline in values. The class fronts were gradually softened by mass culture, marking a "class society in transition".[117]

Unstable political system

[edit]After Reich President Ebert died at the beginning of 1925 at the age of 54, the candidate of the parties that supported the Republic, Wilhelm Marx of the Centre Party, was defeated in the second round of the 1925 Reich presidential election by the candidate of the nationalist right, Paul von Hindenburg, 48.3% to 45.3%. Despite the fact that Hindenburg had declared in advance that he intended to hold office in accordance with the Weimar Constitution,[118] his electoral success showed how far the country had shifted to the right since Weimar's beginnings with a socialist president.

The Reichstag elections in May 1924 and December 1924 were once again failures for the Weimar Coalition (SDP, DDP and Centre), which had started so comfortably in 1919 and which maintained its position as a "bulwark of democracy" only in Prussia.[119] In the May election, the Coalition partners lost a total of 13 seats, while the right wing DNVP and left wing KPD picked up 82 seats. After the SPD left Gustav Stresemann's cabinet in November 1923 in protest of the Reich executions against Saxony and Thuringia, it did not take part in a government again until June 1928. From 1924 to 1928, there were three chancellors: Wilhelm Marx of the Centre party (twice), the non-partisan Hans Luther and Hermann Müller of the SPD. Altogether there were seven cabinets under the three men.

Foreign policy

[edit]

Несмотря на частые смены кадров в рейхсканцелярии и правительственных кабинетах в период с 1923 по 1928 год, тем не менее, в лице министра иностранных дел Густава Штреземана из Немецкой народной партии существовала эффективная константа . С его превращением из «монархиста сердца» в «республиканца разума» [ 120 ] as he himself expressed it, Stresemann exercised a stabilising influence on the political development of the Republic not only as Reich chancellor in 1923 but throughout the entire period of his participation in government.

Он стремился к освобождению от ограничений Версальского договора исключительно мирными средствами и посредством взаимопонимания, хотя и не отказывался от долгосрочных ревизионистских намерений, таких как возвращение территории, отошедшей к Польше. Он выступил с инициативой заключения Локарнских договоров 1925 года , которые урегулировали западные границы Германии, но оставили открытым вопрос о восточных. Достигнув взаимопонимания с Францией и обеспечив Германии равное положение в Лиге Наций в 1926 году, он вывел Веймарскую республику из изоляции. Германия подписала арбитражные конвенции с Францией и Бельгией и арбитражные договоры с Польшей и Чехословакией , обязуясь передавать любые будущие споры в арбитражный суд или в Постоянную палату международного правосудия . [ 121 ] В результате плана Дауэса иностранные войска покинули Рур в 1925 году. [ 122 ] Кроме того, Берлинский договор 1926 года гарантировал, что отношения с Советским Союзом останутся незатрудненными. С 1925 года существовало тайное и нелегальное сотрудничество между Рейхсвером и Красной Армией . Германия испытала в Советском Союзе оружие, запрещенное Версальским договором, включая самолеты, танки и отравляющий газ. [ 123 ]

Благоприятные последствия, ожидаемые от Локарнских договоров, в определенной степени были реализованы. Первая Рейнская зона была освобождена в 1925 году, франко-германские экономические отношения были расширены посредством соглашений, а Военная межсоюзная контрольная комиссия , которая следила за разоружением Германии, покинула Германию в 1927 году. В 1928 году Штреземан сыграл важную посредническую роль между США. и Франция в переговорах по Пакту Келлога-Бриана , международному соглашению о мире. [ 124 ]

После того, как в 1928/29 году был составлен полный график репараций по плану Дауэса, состоялись новые переговоры. В получившемся в результате «Плане Янга» вопрос о возможной помощи был объединен с планом окончательного урегулирования вопроса о репарациях. Вместо ежегодных выплат в 2,5 миллиарда рейхсмарок, предусмотренных планом Дауэса, в среднем 2 миллиарда – первоначально 1,7 миллиарда – должны были выплачиваться в течение 59 лет. Учитывая перспективу того, что считалось окончательным планом репараций, и учитывая готовность Германии принять на себя ответственность до 1988 года, Франция в ходе параллельных переговоров согласилась на вывод войск из оккупированной Рейнской области на пять лет раньше, чем в соответствии с Версальским договором. Для правых националистов в Германии пропагандистское топливо для их агитации против Веймарской республики было, прежде всего, бременем репараций, распространявшимся на поколения. ДНВП и нацистская партия провели референдум против плана Янга , который провалился с большим перевесом из-за низкой явки, но благодаря ему национал-социалисты смогли использовать свою пропаганду, чтобы привлечь к себе внимание всей страны и оставить свой след в стране. правая часть партийного спектра. [ 125 ]

Культура

[ редактировать ]В 1920-е годы в Германии произошел замечательный культурный ренессанс. Во время худшей фазы гиперинфляции в 1923 году клубы и бары были полны спекулянтов, которые тратили свою ежедневную прибыль, чтобы она не потеряла свою стоимость на следующий день. Берлинские интеллектуалы в ответ осудили крайности того, что они считали капитализмом, и потребовали революционных изменений в культурной среде.

Под влиянием культурного взрыва в Советском Союзе немецкая литература, кино, театр и музыкальные произведения вступили в фазу большого творчества. Инновационный уличный театр принес публике пьесы, а сцена кабаре и джаз-бэнды стали очень популярными. Согласно клише, современные молодые женщины американизировались , красились, носили короткие волосы, курили и нарушали традиционные нравы . Например, эйфория вокруг Жозефины Бейкер в мегаполисе Берлине, где она была объявлена «эротической богиней » и во многих отношениях ею восхищались и уважали, разожгла дальнейшие «ультрасовременные» ощущения в умах немецкой публики. [ 126 ] Искусство и новый тип архитектуры, преподаваемые в школах « Баухаус », отражали новые идеи того времени: такие художники, как Джордж Гросс, были оштрафованы за клевету на армию и за богохульство .

Художники в Берлине находились под влиянием других современных прогрессивных культурных движений, таких как художники-импрессионисты и экспрессионисты в Париже, а также кубисты. Точно так же вызывали восхищение американские прогрессивные архитекторы. Многие из новых зданий, построенных в эту эпоху, имели прямой геометрический стиль. Примеры новой архитектуры включают здание Баухауза Гропиуса Эйнштейна , Grosses Schauspielhaus и Башню . [ 127 ]

Однако не все были довольны переменами, происходящими в веймарской культуре . Консерваторы и реакционеры опасались, что Германия предает свои традиционные ценности, перенимая популярные стили из-за границы, особенно те, которые Голливуд популяризировал в американских фильмах, в то время как Нью-Йорк стал мировой столицей моды.

В 1929 году, через три года после получения Нобелевской премии мира 1926 года , Штреземан умер от сердечного приступа в возрасте 51 года. Когда в октябре 1929 года Нью-Йоркская фондовая биржа рухнула, американские кредиты иссякли, а резкий спад немецкой экономики принес «Золотую премию мира». Двадцатые годы» внезапно закончились.

Социальная политика в Веймаре

[ редактировать ]В революционный период и после него был проведен широкий спектр прогрессивных социальных реформ. Исполнительный совет рабочих и солдатских советов – коалиция, в которую вошли социал-демократы большинства, независимые социал-демократы, рабочие и солдаты – ввел восьмичасовой рабочий день, восстановил в должности демобилизованных рабочих, освободил политических заключенных, отменил цензуру прессы, увеличил число рабочих пособия по старости, болезни и безработице, а также предоставило профсоюзам неограниченное право объединяться в профсоюзы. [ 128 ] Сословиям стало сложнее увольнять рабочих и препятствовать их выезду, когда они этого захотят. В соответствии с Временным законом о сельскохозяйственном труде от 23 ноября 1918 года обычный период уведомления для руководства и большинства местных рабочих был установлен в шесть недель. Кроме того, в дополнительной директиве от декабря 1918 г. указывалось, что работающие женщины и дети имели право на пятнадцатиминутный перерыв, если они работали от четырех до шести часов, тридцать минут для рабочих дней продолжительностью от шести до восьми часов и один час для более длительных дней. [ 129 ] Декретом от 23 декабря 1918 г. были созданы комитеты (состоящие из представителей рабочих «по отношению к работодателю») для защиты прав рабочих. Было установлено также право на коллективные переговоры, при этом было установлено обязательное «избрание рабочих комитетов по сословиям и учреждение согласительных комиссий». Указ от 3 февраля 1919 г. лишил работодателей права на освобождение от налога домашней прислуги и сельскохозяйственных рабочих. [ 130 ] В 1919 году законодательством были предусмотрены максимальная продолжительность рабочей недели — 48 часов, ограничение работы в ночное время, полувыходной в субботу и перерыв в 36 часов непрерывного отдыха в течение недели. [ 131 ]

Декретом от 3 февраля 1919 года правительство Эберта восстановило первоначальную структуру советов по медицинскому страхованию в соответствии с законом 1883 года, в которой одна треть состояла из работодателей и две трети из рабочих. [ 132 ] С 28 июня 1919 г. комитеты медицинского страхования избирались самими рабочими. [ 133 ] В том же году медицинское страхование было распространено на жен и дочерей, не имеющих собственного дохода, людей, лишь частично способных к оплачиваемой работе, людей, работающих в частных кооперативах, и людей, работающих в государственных кооперативах. [ 134 ]

Временный приказ от января 1919 года об условиях труда в сельском хозяйстве установил максимальную продолжительность 2900 часов в год, распределенную на восемь, десять и одиннадцать часов в день в течение четырехмесячных периодов. [ 135 ] Кодекс января 1919 года наделял земледельцев теми же законными правами, которыми пользовались промышленные рабочие, а ратифицированный в том же году законопроект обязывал штаты создавать ассоциации сельскохозяйственных поселений, которые «были наделены преимущественным правом покупки ферм сверх установленного размера». ". [ 136 ]

Под эгидой Матиаса Эрцбергера был проведен ряд прогрессивных налоговых реформ, включая повышение налогов на капитал. [ 137 ] и увеличение максимальной ставки подоходного налога с 4% до 60%. [ 138 ] Постановлением правительства от 3 февраля 1919 года правительство Германии удовлетворило требование ассоциаций ветеранов о том, чтобы вся помощь инвалидам и их иждивенцам была передана центральному правительству. [ 139 ] (таким образом, взяв на себя ответственность за эту помощь) и расширил в мирное время общенациональную сеть государственных и районных бюро социального обеспечения, которая была создана во время войны для координации социальных услуг для вдов и сирот войны. [ 140 ]

Закон о благосостоянии молодежи 1922 года обязал все муниципалитеты и штаты создать молодежные отделы, отвечающие за защиту детей, а также закрепил право на образование для всех детей. [ 141 ] в то время как в 1922 и 1923 годах были приняты законы, регулирующие арендную плату и усиливающие защиту арендаторов. [ 142 ] Во время существования Веймарской республики медицинское страхование было распространено на другие категории населения, включая моряков, людей, занятых в сфере образования и социального обеспечения, а также всех основных иждивенцев. [ 134 ] Различные улучшения были также сделаны в сфере пособий по безработице, хотя в июне 1920 года максимальная сумма пособия по безработице, которую могла получить семья из четырех человек в Берлине, составлявшая 90 марок, была значительно ниже минимального прожиточного минимума в 304 марки. [ 143 ]

В 1923 году помощь по безработице была объединена в регулярную программу помощи после экономических проблем того года. В 1924 г. была введена современная программа государственной помощи, а в 1925 г. была реформирована программа страхования от несчастных случаев, позволившая болезням, связанным с определенными видами работ, стать страховыми рисками. Кроме того, в 1927 году была введена национальная программа страхования по безработице. [ 144 ] Жилищное строительство также значительно ускорилось в Веймарский период: в период с 1924 по 1931 год было построено более 2 миллионов новых домов и еще 195 000 модернизировано. [ 145 ]

Возобновление кризиса и упадка (1930–1933 гг.)

[ редактировать ]Начало Великой депрессии

[ редактировать ]

В 1929 году начало Великой депрессии вызвало в Германии серьезный экономический шок, который усугубился европейским банковским кризисом 1931 года . Хрупкая экономика Германии поддерживалась за счет предоставления кредитов в рамках плана Дауэса (1924 г.) и плана Янга (1929 г.). [ 97 ] Когда американские банки закрыли свою кредитную линию немецким компаниям, быстрый рост безработицы невозможно было остановить обычными экономическими мерами. [ 146 ] После этого безработица резко выросла до 4 миллионов в 1930 году. [ 147 ] а на выборах в Рейхстаг в сентябре 1930 года Национал -социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП, нацистская партия), до этого второстепенная крайне правая партия, увеличила свою долю голосов до 19%, став второй по величине партией Германии, в то время как Коммунистическая партия Германии (КПГ) получила 23 места. [ 148 ] Переход к политическим крайностям сделал нестабильную коалиционную систему, с помощью которой правил каждый канцлер Веймара, все более неработоспособной. Последние годы Веймарской республики были омрачены еще большей системной политической нестабильностью, чем предыдущие годы, а политическое насилие возросло. Четыре канцлера ( Генрих Брюнинг , Франц фон Папен , Курт фон Шлейхер и с 30 января по 23 марта 1933 года Адольф Гитлер ) управляли страной посредством президентского указа, а не парламентских консультаций. [ 97 ] Это фактически сделало парламент бессильным как средство обеспечения конституционных сдержек и противовесов .

Брюнинг и первый президентский кабинет (1930–1932)

[ редактировать ]29 марта 1930 года по настоянию генерала Курта фон Шлейхера президент Пауль фон Гинденбург назначил финансового эксперта Генриха Брюнинга преемником Германа Мюллера (СДПГ). [ 149 ] чья пятипартийная коалиция распалась 27 марта из-за вопроса о том, как финансировать возросшие расходы на пособия по безработице. [ 150 ] Ожидалось, что новое правительство приведет к политическому сдвигу в сторону консерватизма.

Поскольку Брюнинг не имел поддержки большинства в рейхстаге, он стал, благодаря использованию чрезвычайных полномочий, предоставленных президенту рейха статьей 48 конституции , первым канцлером Веймара , действовавшим независимо от парламента. [ 6 ] После того как законопроект о реформировании финансов Германии был отвергнут Рейхстагом, Гинденбург превратил его в чрезвычайный указ. 18 июля в результате противодействия со стороны СДПГ, КПГ , ДНВП и небольшого контингента членов НСДАП Рейхстаг снова отклонил законопроект с небольшим перевесом. Сразу после этого Брюнинг представил указ президента о роспуске рейхстага. [ 151 ] Последующие всеобщие выборы 14 сентября привели к огромному политическому сдвигу в Рейхстаге: НСДАП получила 18,3% голосов, что в пять раз превышает процент, полученный ею в 1928 году. [ 152 ] В результате стало невозможно, даже при наличии большой коалиции , сформировать прореспубликанское большинство, исключающее КПГ, ДНВП и НСДАП. Ситуация привела к увеличению числа публичных демонстраций и случаев военизированного насилия, организованных НСДАП.

Между 1930 и 1932 годами Брюнинг проводил политику дефляции и резкого сокращения государственных расходов. [ 6 ] Среди других мер он полностью прекратил все обязательные государственные выплаты по программе страхования по безработице, введенной в 1927 году, что привело к увеличению взносов рабочих и уменьшению пособий для безработных. Также резко сократились пособия больным, инвалидам и пенсионерам. [ 153 ] Поскольку план Янга не допускал рейхсмарки девальвации , он спровоцировал дефляционную внутреннюю девальвацию , вынудив экономику снизить цены, арендную плату, зарплаты и заработную плату на 20%. [ 10 ]

К концу 1931 года Гинденбург и Шлейхер начали подумывать об отказе от Брюнинга в пользу Альфреда Гугенберга из ДНВП и Адольфа Гитлера. 30 мая 1932 года Брюнинг окончательно потерял поддержку Гинденбурга по вопросу о помощи Востоку и ушел с поста канцлера. [ 154 ]

Сегодня все согласны с тем, что политика Брюнинга усугубила экономический кризис в Германии и растущее разочарование населения в демократии, что в значительной степени способствовало увеличению поддержки гитлеровской НСДАП. [ 6 ]

Papen cabinet

[ редактировать ]

Затем Гинденбург назначил Франца фон Папена новым канцлером. Он был тесно связан с промышленниками, землевладельцами и военными. Генерал Курт фон Шлейхер , ставший министром рейхсвера, лично отбирал членов кабинета Папена , который стал известен как «Кабинет баронов». [ 155 ] Он продолжал управлять на основании президентского указа, как и кабинеты Брюнинга.

16 июня Папен снял запрет на нацистские штурмовые отряды (СА) и Шуцстаффель (СС). [ 156 ] это было введено 13 апреля правительством Брюнинга. [ 157 ] Используя политическое насилие, имевшее место во время избирательной кампании в Рейхстаг, в качестве предлога, он сверг возглавляемое СДПГ коалиционное правительство Пруссии в результате прусского государственного переворота ( Preußenschlag ) 20 июля. Чрезвычайным декретом он объявил себя рейхскомиссаром ( рейхскомиссаром ) Пруссии, что еще больше ослабило демократию Веймарской республики. [ 158 ]

Выборы июля 1932 г.

[ редактировать ]

Согласно предварительному соглашению с Гинденбургом и Гитлером, Папен распустил Рейхстаг 4 июня 1932 года и призвал к новым выборам в надежде, что нацистская партия получит большинство мест и позволит ему создать авторитарное правительство. [ 159 ] Всеобщие выборы 31 июля 1932 года принесли значительные успехи Коммунистической партии и нацистам, которые набрали 37,3% голосов, что является их высшей точкой на свободных выборах . Нацистская партия вытеснила социал-демократов как крупнейшую партию в рейхстаге, хотя и не получила большинства.

Непосредственным вопросом было то, какую роль будет играть нацистская партия в управлении страной. Гитлер отказался от министерства под руководством Папена и потребовал пост канцлера для себя, но был отвергнут Гинденбургом 13 августа 1932 года. Поскольку в рейхстаге все еще не было большинства для какого-либо правительства, рейхстаг снова был распущен, и были назначены выборы в надежде, что в результате возникнет стабильное большинство. [ 97 ] [ 160 ]

Шлейхер кабинет

[ редактировать ]

На выборах 6 ноября 1932 года нацисты получили на два миллиона голосов меньше, чем на предыдущих выборах. [ 161 ] Курт фон Шлейхер, армейский генерал в отставке, который в течение многих лет работал за кулисами политической деятельности, продвигая интересы немецкой армии, [ 162 ] отстранил Папена от должности и 3 декабря Гинденбург назначил его канцлером. [ 163 ] Он пытался вызвать раскол внутри нацистской партии, который заставил бы Гитлера поддержать его правительство, но эта попытка потерпела неудачу. [ 164 ]

Одной из главных инициатив правительства Шлейхера была программа общественных работ, призванная противостоять последствиям Великой депрессии . Различные проекты, которые часто ошибочно приписывают Гитлеру, к июлю 1933 года создали 2 миллиона рабочих мест для безработных немцев. [ 165 ] Во внешней политике основным интересом Шлейхера было добиться Gleichberechtigung («равенства статуса») для Германии на Всемирной конференции по разоружению путем отмены Части V Версальского договора , который разоружил Германию. [ 166 ]

Отношения Шлейхера с его кабинетом были плохими из-за его скрытности и открытого презрения к своим министрам. [ 167 ] Папен стал заклятым врагом Шлейхера, когда тот был вынужден покинуть свой пост, но сохранил доверие Гинденбурга. Он посоветовал ему уволить Шлейхера и назначить Гитлера канцлером в коалиции с Немецкой национальной народной партией (ДНВП), которая вместе с Папеном будет работать над тем, чтобы обуздать Гитлера. 28 января 1933 года Шлейхер сообщил своему кабинету министров, что ему нужен указ президента о роспуске Рейхстага, чтобы не допустить поражения его правительства в результате вотума недоверия, но Гинденбург отклонил эту просьбу. [ 168 ]

Зная, что его правительство вот-вот рухнет, и опасаясь, что Папен получит пост канцлера, Шлейхер начал отдавать предпочтение Гитлеру. [ 169 ] Первоначально Гитлер был готов поддержать Шлейхера на посту своего министра обороны, но соратник Шлейхера убедил его, что он собирался начать путч, чтобы удержать Гитлера от власти. На фоне слухов о том, что Шлейхер вводит войска в Берлин, чтобы свергнуть Гинденбурга, Папен убедил его назначить Гитлера канцлером. 30 января 1933 года президент уволил Шлейхера и назначил Гитлера. [ 170 ]

Конец Веймарской республики

[ редактировать ]Канцлерство Гитлера (1933)

[ редактировать ]Гитлер был приведен к присяге в качестве канцлера утром 30 января 1933 года. К началу февраля правительство начало подавлять оппозицию. Собрания левых партий были запрещены, и даже некоторые умеренные партии столкнулись с угрозами и нападениями на своих членов. Меры с видимостью законности подавили Коммунистическую партию в середине февраля. [ 171 ] [ 172 ] и включали явно незаконные аресты депутатов рейхстага.

27 февраля 1933 года Рейхстаг был уничтожен пожаром , вину за который возложил на поджог Маринус ван дер Люббе , голландский советский коммунист . Гитлер обвинил в пожаре КПГ (хотя Ван дер Люббе не был членом партии) и убедил Гинденбурга издать указ о поджоге Рейхстага на следующий день . Указ ссылался на статью 48 Веймарской конституции и «приостановил до дальнейшего уведомления» ряд конституционных гарантий гражданских свобод, что позволило нацистскому правительству принимать быстрые меры против политических собраний и арестовывать как социалистов, так и коммунистов. [ 173 ]

На выборах в Рейхстаг, состоявшихся 5 марта 1933 года, НСДАП получила 17 миллионов голосов и незначительное большинство в 16 мест для коалиции НСДАП-ДНВП. Голоса коммунистов, социал-демократов и католического центра мало изменились. [ 174 ] Это были последние многопартийные выборы в Веймарской республике и последние в объединенной Германии за 57 лет.

Разрешающий закон

[ редактировать ]В марте Гитлер представил в рейхстаг предложение о принятии закона , который предоставил бы все законодательные полномочия кабинету министров и, как следствие, Гитлеру. Фактически это позволило правительству Гитлера действовать без учета конституции. [ 175 ] Поскольку он официально внес поправки в Веймарскую конституцию, для его принятия потребовалось большинство в две трети голосов, которое оно получило (68%) 23 марта, при этом только СДПГ проголосовала против (КППГ была запрещена). [ 176 ] Совокупный эффект Закона о разрешении и Указа о поджоге Рейхстага превратил правительство Гитлера в законную диктатуру и заложил основу для его тоталитарного режима. С июля 1933 года НСДАП была единственной легально разрешенной партией в Германии. Рейхстаг с 1933 года фактически стал парламентом, которого желал Гитлер. [ 177 ]

Многие считают, что принятие Закона о разрешении 1933 года ознаменовало конец Веймарской республики и начало нацистской Германии . Оно фактически разрушило сдержки и противовесы демократической системы, сосредоточив всю власть в руках Гитлера и его ближайшего окружения. Закон о полномочиях сыграл значительную роль в установлении диктатуры Гитлера и последующих событиях, развернувшихся в эпоху нацизма.

Нацификация

[ редактировать ]В течение нескольких месяцев после принятия Закона о полномочиях все немецкие партии, кроме НСДАП, были запрещены или вынуждены распуститься, все профсоюзы были распущены. [ 176 ] и все средства массовой информации были взяты под контроль имперского министерства народного просвещения и пропаганды . [ 178 ] Затем Гинденбург распустил Рейхстаг, и в ноябре 1933 года были назначены досрочные однопартийные выборы. Они дали НСДАП 100% мест в палате. [ 179 ] В феврале 1934 года Закон о реконструкции Рейха упразднил все парламенты штатов и передал государственный суверенитет правительству Рейха. [ 176 ]

Конституция 1919 года официально не была отменена. [ 180 ] но Закон о полномочиях означал, что это была мертвая буква. Рейхстаг был фактически ликвидирован как активный игрок немецкой политики. До конца Второй мировой войны он собирался лишь спорадически , не проводил дебатов и принял лишь несколько законов; по сути, оно было сведено к простой сцене для речей Гитлера. [ 181 ] Другая палата немецкого парламента ( Рейхсрат ) была официально упразднена 14 февраля 1934 года Законом об упразднении рейхсрата . [ 182 ] Это было явным нарушением Закона о полномочиях, который предусматривал (статья 2), что любые законы, принятые под его руководством, не могли повлиять на институты любой палаты. [ 183 ] Однако к тому времени нацисты стали сами себе законом, и их действия никогда не оспаривались в суде.

Смерть Гинденбурга 2 августа 1934 года устранила все оставшиеся препятствия на пути к полному доминированию нацистов. За день до его смерти кабинет Гитлера принял Закон о главе государства Германского рейха , заключительную важную часть процесса нацификации, получившего название Gleichschaltung («координация»). Оно передало полномочия президента после его смерти, в том числе как Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами, на новый пост « фюрера и рейхсканцлера». [ 184 ] предоставление Гитлеру полной власти над всем Рейхом без всякой возможности сдержек и противовесов. Позже это решение было ратифицировано крайне недемократическим референдумом. [ 185 ] который сбросил последние остатки Веймарской республики.

Причины неудач

[ редактировать ]Этот раздел нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( июнь 2021 г. ) |

Причины распада Веймарской республики являются предметом продолжающихся дискуссий. Возможно, она была обречена с самого начала, поскольку даже некоторым умеренным она не нравилась, а экстремисты как левые, так и правые ненавидели ее, и эту ситуацию часто называют «демократией без демократов». [ 186 ] В Германии были ограниченные демократические традиции, а веймарская демократия считалась хаотичной. Поскольку первых левоцентристских политиков Веймара обвиняли в Dolchstoß (« ударе в спину »), широко распространенной теории о том, что капитуляция Германии в Первой мировой войне была ненужной, а действия предателей, народная легитимность Правительство с самого начала находилось в шатком положении. Когда нормальная парламентская законотворческая деятельность прекратилась и была заменена примерно в 1930 году серией чрезвычайных указов , снижение народной легитимности правительства еще больше подтолкнуло избирателей к экстремистским партиям. [ 187 ]

Ни одна причина не может объяснить провал Веймарской республики. Наиболее часто утверждаемые причины можно сгруппировать в три категории: экономические проблемы, институциональные проблемы и роль конкретных людей. [ 188 ]

Экономические проблемы

[ редактировать ]Веймарская республика столкнулась с одними из самых серьезных экономических проблем, с которыми когда-либо сталкивалась западная демократия. Страна пережила период безудержной гиперинфляции , иногда высокого уровня безработицы и значительного падения уровня жизни. С 1923 по 1929 год был период экономического подъема, но Великая депрессия 1930-х годов привела к мировой рецессии. Особенно пострадала Германия, поскольку она сильно зависела от американских кредитов.

Веймарская республика серьезно пострадала от Великой депрессии. В 1926 году около двух миллионов немцев были безработными, а в 1932 году эта цифра выросла примерно до шести миллионов, причем многие обвиняли Веймарскую республику. Поскольку Веймарская республика на протяжении всего своего существования была очень хрупкой, депрессия была разрушительной и сыграла важную роль в захвате власти нацистами .

Большинство немцев считали Версальский договор карательным и унизительным документом, поскольку он вынуждал их отказаться от богатых ресурсами территорий и выплатить огромные суммы компенсаций. Карательные репарации вызвали ужас и негодование, но реальный экономический ущерб, нанесенный Версальским договором, определить трудно. Хотя официальные репарации были значительными, Германия в конечном итоге выплатила лишь часть из них. Однако репарации нанесли ущерб экономике Германии, препятствуя рыночным кредитам. В 1923 году совокупность ряда факторов, в том числе печатание валюты для финансирования расходов на пассивное сопротивление оккупации Рура , вызвала безудержную гиперинфляцию. В начале 1920 года один доллар США был равен пятидесяти маркам. К концу 1923 года один доллар США был равен 4 200 000 000 000 марок. [ 189 ] из Принстона Историк Гарольд Джеймс утверждает, что существует четкая связь между экономическим спадом и обращением людей к экстремистской политике. [ 190 ] Это стало очевидным, когда политические партии как крайне правого, так и крайне левого толка захотели полностью распустить Республику, сделав невозможным создание демократического большинства в парламенте. [ 188 ]

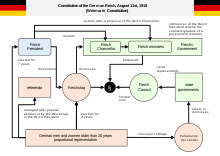

Институциональные проблемы

[ редактировать ]Широко распространено мнение, что конституция 1919 года имела несколько недостатков, что делало вероятным установление диктатуры, но невозможно знать, могла ли другая конституция предотвратить подъем нацистской партии. [ 187 ] Конституция Западной Германии 1949 года ( Основной закон Федеративной Республики Германия ) обычно рассматривается как решительный ответ на эти недостатки.

- Президентство Веймара часто считалось эрзацкайзером ( «заместителем императора»), попыткой заменить императоров столь же сильным институтом, призванным уменьшить партийную политику. Статья 48 Конституции наделяла президента полномочиями «принимать все необходимые меры», если «общественный порядок и безопасность серьезно нарушены или находятся под угрозой». Хотя он был задуман как чрезвычайное положение, до 1933 года он часто использовался для издания декретов без поддержки парламента, а также облегчал гитлеровское Gleichschaltung .

- Во времена Веймарской республики было признано, что закон не обязательно должен соответствовать конституции, если он пользуется поддержкой двух третей парламента; такое же большинство необходимо для изменения конституции. Это стало прецедентом для Закона о разрешении 1933 года . Основной закон 1949 года требует явного изменения формулировки и запрещает отмену основных прав или федерального устройства республики.

- Использование пропорционального представительства без большого порога означало, что партия с небольшой поддержкой могла пройти в Рейхстаг. Это привело к тому, что множество мелких партий, некоторые из которых являются экстремистскими, начали создавать политическую базу внутри системы, а также затруднило формирование и поддержание стабильного коалиционного правительства , что еще больше способствовало нестабильности. Чтобы решить эту проблему, современный немецкий Бундестаг ввел порог в 5% для того, чтобы партия могла получить представительство в парламенте. Однако Рейхстаг монархии был фракционирован в такой же степени, даже если он избирался большинством голосов (по двухтуровой системе ).

- Рейхстаг мог отстранить канцлера от должности, даже если не смог договориться о преемнике. Поскольку Рейхстаг все больше раскалывался, президент Гинденбург, а не Рейхстаг, выбрал четырех последних канцлеров республики (Брюнинга, Папена, Шлейхера и Гитлера). Все они управляются указом президента. Основной закон 1949 года предусматривает, что канцлер не может быть отстранен от должности парламентом, если в то же время не будет избран его преемник - процедура, известная как « конструктивный вотум недоверия ».

- Основные права хабеас корпус , неприкосновенность жилища, неприкосновенность почты, свобода слова и печати , свобода собраний , свобода объединений (включая религиозные объединения) и неприкосновенность собственности – статьи 114, 115, 117, 118. , 123, 124 и 153 Веймарской конституции – может быть приостановлено в соответствии со статьей 48. [ 191 ] Основной закон перечисляет их как основные права, которые не могут быть аннулированы по закону, а в статье 20 (4) включено право сопротивляться попыткам отмены конституционного строя. [ 192 ]