Расследование Рейхстага о виновности в Первой мировой войне

Расследование Рейхстага о виновности в Первой мировой войне [а] был парламентским комитетом в Веймарской Германии , которому было поручено расследовать события, которые привели к «началу, продолжению и проигрышу Первой мировой войны ». Он был учрежден Рейхстагом 21 августа 1919 года, после того как статья 231 Версальского договора возложила исключительную ответственность за войну на Германию и ее союзников .

Четырем ее подкомитетам было поручено изучить причины начала войны ; какие возможности для мира представились во время войны и почему они потерпели неудачу; действия Германии, противоречащие международному праву ; и причины поражения Германии. За тринадцать лет своего существования (1919–1932) комитет страдал от растущего вмешательства со стороны правительства, которое хотело предотвратить признание Германии вины перед мировой общественностью. Комитет также столкнулся с пассивным сопротивлением со стороны государственных служащих и военных. Во многих случаях оно поддавалось давлению и не предпринимало решительных действий, требуя от них сотрудничества. Большинство немцев также все больше переходило на сторону политических сил, не заинтересованных в публичном разъяснении. Таким образом, результаты работы отдельных подкомитетов имели ограниченную ценность.

Сама работа, насколько свидетельствуют записи, в основном была выполнена расчетливо и добросовестно. Соответственно, файлы, содержащие ход разбирательства и заключения экспертов, имеют высокую ценность в качестве исходного материала. Следственный комитет не был воссоздан после того, как нацистская партия получила наибольшее количество мест на выборах в Рейхстаг в июле 1932 года . Некоторые из его работ остались незавершенными, а многое из того, что было закончено, было либо подавлено, либо уничтожено во время Второй мировой войны .

Фон

[ редактировать ]

Сразу после поражения Германской империи в Первой мировой войне ряд ключевых военных и политических деятелей, в том числе генерал Эрих Людендорф , гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц и бывший канцлер Куно фон Вестарп , бежали из Германии. Когда беглецы поняли, что им не нужно бояться ни мести, ни наказания, они вернулись и выдвинули серьезные обвинения не только против участников немецкой революции 1918–1919 годов , обрушившей Империю и монархию Гогенцоллернов , но и против ведущих власти молодой Веймарской республики . Весной 1919 года министр-президент СДПГ) Филипп Шейдеман ( Социал-демократической партии назвал Людендорфа «гениальным игроком». Последний тогда ответил в открытом письме требованием создать уголовный суд для рассмотрения выдвинутых против него обвинений. [1] [2]

12 марта 1919 года министр юстиции Отто Ландсберг из СДПГ представил законопроект о создании уголовного суда Веймарскому национальному собранию , временному парламенту также было поручено написать новую конституцию Германии. Хотя Людендорф, генерал в отставке Эрих фон Фалькенхайн и другие призывали к созданию такого суда, консервативные партии в Национальном собрании выступили против этого. Правящая Веймарская коалиция, состоящая из СДПГ, Католической центристской партии и либеральной Немецкой демократической партии (ДДП), также почувствовала себя вынужденной занять более оборонительную роль и в конце концов больше не считала такой подход целесообразным. Утверждалось, что установить факты важнее, чем осуществлять судебное преследование, и что здравое общественное мнение тогда «отсеет реакционную ложь». [3] В ноябре 1918 года новые революционные лидеры, особенно представители Независимой социал-демократической партии (НСДПГ) – более левой и резко антивоенной организации, отколовшейся от первоначально единой СДПГ – попытались возложить вину за войну на немецкую сторону. чтобы продемонстрировать Германии и всему миру, что они полностью порвали с милитаризмом. Однако со временем лидеры социал-демократов большинства (МСДПГ) увидели в первую очередь недостатки такой точки зрения для предстоящих мирных переговоров. [4]

Версальский договор, подписанный 28 июня 1919 года, изменил дискуссию, установив так называемую статью о виновности в войне в качестве основы для репараций, предусмотренных договором. Без использования слова «вина» в статье 231 говорилось:

Союзные и объединившиеся правительства подтверждают, а Германия принимает ответственность Германии и ее союзников за причинение всех потерь и ущерба, которым подверглись Союзные и объединившиеся правительства и их граждане вследствие войны, навязанной им агрессией Германии. и ее союзники . [5]

Пытаясь уклониться от бремени и оспорить договор, правительство Германии представило статью как фактически неверную. Это привело к «продвижению государства и институционализации на высоком уровне». [6] пропаганды относительно ответственности Германии за войну, а также возможности пересмотра договора. Министерство иностранных дел основало и финансировало Центр изучения причин войны и Рабочий комитет немецких ассоциаций , группу из 2000 организаций, в которую входили католическая Каритас Интернационалис , Ассоциация немецких городов ( Deutscher Städtetag ) и Рабочий комитет. Патриотических ассоциаций. Возник национальный консенсус против любого признания Германии вины.

Первоначальное внимание к войне и ее виновникам расширилось и включило вопрос ответственности за поражение Германии. Вместо того, чтобы поручить государственному суду прояснить этот вопрос, 20 августа 1919 года на 84-й сессии Веймарского национального собрания, принявшей новую Веймарскую конституцию , всего девятью днями ранее было принято решение о создании комитета. Процедуры следственной комиссии регулировались не Регламентом рейхстага, а Планом работы следственной комиссии от 16 октября 1919 года. [7]

В постановлении Национального собрания комитету была поставлена задача «путем сбора всех доказательств определить:

- какие события привели к началу войны, вызвали ее затягивание и повлекли за собой ее проигрыш, в частности:

- какие возможности представились в ходе войны для достижения мирных переговоров и были ли такие возможности использованы без должной осмотрительности;

- соблюдались ли верность и добросовестность в общении между политическими органами руководства рейха, между политическим и военным руководством, а также с народными представителями или их доверенными лицами;

- независимо от того, были ли в военном и экономическом ведении войны приняты меры или допускались меры, которые нарушали положения международного права или были жестокими и суровыми, выходящими за пределы военной и экономической необходимости». [8] [9]

Следственная комиссия была создана через день, 21 августа 1919 года. Она имела право вызвать на допрос любого немца и проверить все официальные дела. Вызванных обычно называли ответчиками; они стояли где-то между подсудимыми и свидетелями. Защитники не были назначены. [10] Процедура в следственном комитете должна была быть аналогична процедуре уголовного процесса. [3]

Первым председателем был гамбургский сенатор Карл Вильгельм Петерсен от левоцентристской Немецкой демократической партии (ДДП), позже Вальтер Шюкинг , также ДДП, а на заключительном этапе Йоханнес Белл от консервативной католической центристской партии. Людвиг Герц первоначально был назначен управляющим директором, но вскоре после этого его заменил Ойген Фишер-Балинг , также какое-то время член ДДП.

Комитет был укомплектован в соответствии с распределением мест в Национальном собрании, а затем, после его создания в июне 1920 года, в Веймарском рейхстаге. Таким образом, члены и их состав менялись в отдельные периоды выборов. [11]

Задачи и структура

[ редактировать ]14 октября 1919 года председатель Карл Петерсен представил парламенту цели, предварительный обзор материалов и соответствующий план работы как первоначальный результат обсуждений следственного комитета. [12] Акцент был сделан на вопросах, которые были предметом споров в Германии с осени 1918 года: [13]

- выяснение событий, приведших к началу войны в июле 1914 года в результате убийства эрцгерцога Франца Фердинанда , наследника престола Австро-Венгрии ;

- выяснение всех возможностей мирных переговоров и причин, которые привели к неудаче таких возможностей, или планов и решений на этот счет со стороны Германии или, если переговоры действительно имели место, по каким причинам такие переговоры оказались неудачными;

- разъяснение военных действий, которые были запрещены международным правом или, если и не запрещены международным правом, тем не менее были непропорционально жестокими или суровыми;

- разъяснение мер экономической войны на оккупированных территориях, которые были незаконными по международному праву или реализация которых, не обещая какого-либо особого военного преимущества, повлекла за собой неоправданные трудности для соответствующего населения и для их страны.

Интересно, что вопрос о вине Германии в войне, который был частью первоначальной парламентской резолюции, в предложении Петерсена не фигурировал, хотя вскоре после начала работы этот вопрос взял на себя четвертый подкомитет, а третий занимался всеми вопросами международное право.

Для выполнения этой работы были сформированы четыре подкомитета, каждый из которых состоял из шести-восьми членов. [14] Председательство в комитете в целом и подкомитетах было поручено различным партиям в соответствии с формулой распределения, принятой Советом старейшин рейхстага . [15] Председателем комитета в полном составе стала Демократическая партия Германии (ДДП). Первый подкомитет возглавлялся Социал-демократической партией (СДПГ), второй - ДДП, СДПГ и либеральной Немецкой народной партией (ДВП), третий - Центристской партией, а четвертый - главным образом националистически-консервативной Немецкой национальной народной партией. (ДНВП).

Трудности в работе подкомитетов

[ редактировать ]Под руководством генерального секретаря комитета Ойгена Фишер-Бейлинга был создан офис с четырьмя секретарями с академическим образованием. Секретари, которые были государственными служащими, прошедшими обучение в Империи, получили значительное влияние на расследования, которые они курировали. Они отбирали литературу и экспертов, разрабатывали методы расследования, готовили допрос свидетелей, контролировали заготовку и использование материалов. [16] Их права приравнивали их к членам комитета, и они могли осуществлять предварительный отбор файлов, задерживать их выпуск или классифицировать их как секретные материалы и тем самым препятствовать их публикации комитетом. [17]

Министерства предоставили комитету государственных служащих и офицеров армии, которые помогали парламентариям ориентироваться в архивах и предоставляли справочную информацию. Со временем министерская помощь переросла в пункты цензуры, пресекавшие публикацию неприятных подробностей. Историк Ульрих Хайнеманн пришел к выводу, что «еще до начала расследования комитет столкнулся с серьезными письменными заявлениями и опасениями со стороны исполнительной власти», которые усиливались по мере продвижения работы. [16]

Свидетельства Гинденбурга и Людендорфа

[ редактировать ]

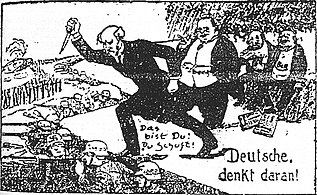

Воздействие смеси ревизионистской пропаганды, иногда неадекватной подготовки свидетелей, допросов секретарями, цензуры или затруднения при просмотре файлов и т. д. стало очевидным на первых публичных заседаниях подкомитетов, которые начались 21 октября 1919 года с сильным присутствием национальная и международная пресса. Это было заседание второго подкомитета, который должен был прояснить неудавшиеся мирные варианты, под председательством Фрица Вармута из Немецкой национальной народной партии. Одним из приглашенных был бывший вице-канцлер Карл Хельферих (ДНВП), которому была предоставлена возможность заявить, что республиканцы были настоящими виновниками поражения Германии в войне. В ноябре 1919 года Пауль фон Гинденбург и Эрих Людендорф перед комитетом предстали . В частности, Гинденбург был принят раболепно.

Он отказался принести присягу до тех пор, пока Людендорфу не разрешили зачитать заявление, в котором говорилось, что они не обязаны давать показания, поскольку их ответы могут подвергнуть их уголовному преследованию, но они отказывались от своего права на отказ. На трибуне Гинденбург зачитал подготовленное заявление, игнорируя неоднократные требования председателя ответить на вопросы. Он показал, что немецкая армия была на грани победы в войне осенью 1918 года и что поражение было спровоцировано непатриотичными политиками и нелояльными элементами в тылу. Он вспомнил об ужине, который Людендорф имел с сэром Нилом Малькольмом , который был начальником штаба Пятой британской армии во время Первой мировой войны. Сообщается, что в ответ на многословную тираду Людендорфа о предательстве армии Малькольм спросил его:

— Вы имеете в виду, генерал, что вас ударили ножом в спину? Глаза Людендорфа загорелись, и он набросился на эту фразу, как собака на кость. — Удар в спину? — повторил он. «Да, именно так, нас ударили в спину». [18]

Когда Гинденбург закончил читать заявление, он покинул слушания, несмотря на угрозы неуважения. Хайнеманн назвал свое появление громким открытием мифа об ударе в спину . [19]

Обращаясь к председателю комитета ДНВП, Ойген Фишер-Бейлинг отметил, что худшей ошибки, чем назначение противника революции первым представителем революционного квазитрибунала, невозможно себе представить. [20] В результате заседаний под руководством Хельфериха комитеты перестали собираться публично и привлекали все меньше и меньше внимания немецкого народа.

Исследования и результаты

[ редактировать ]Ожидалось, что те в Империи, кто нес ответственность, попытаются скрыть и отрицать свои ошибки. Таким образом, комитет также пытался дать возможность своим оппонентам из имперской эпохи высказать свое мнение и дать оценку спорным заявлениям на основе материалов, часто подкрепленных мнениями экспертов.

Хотя опубликованные результаты расследований иногда были результатом сомнительных компромиссов между членами комитета, расследования, экспертные заключения и споры в подкомитетах выявили важные выводы. Их всесторонний анализ еще не проведен.

Первый подкомитет: начало войны

[ редактировать ]Первый подкомитет первоначально обратился к непосредственной подоплеке войны, но вскоре решил включить и ее более широкую подоплеку, сосредоточив внимание на общих политических линиях великих держав, начиная с 1870 года. [21] Амбициозная цель представить «первую авторитетную работу на фоне войны с немецкой стороны» [21] однако не мог быть решен, в частности, вопрос о том, навязали ли Германия и другие центральные державы войну союзникам .

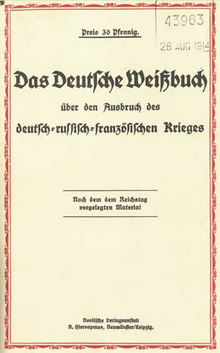

Прежде всего, это было «продолжающееся вмешательство Министерства иностранных дел». [22] это существенно задержало работу комитета. Управление предотвратило публикацию четырех докладов известных экспертов, в том числе историка права Германа Канторовича . После тщательного изучения документов Канторович пришел к выводу, что Германия была соучастником развязывания войны. Он отметил, что три четверти документов, цитируемых в «Белой книге Германии» , опубликованной правительством в 1914 году в подтверждение своих утверждений относительно того, что стало началом войны, были сфальсифицированы. [23] Экспертное заключение Канторовича не публиковалось до 1967 года. [23]

После победы национал-социалистов на выборах в июле 1932 года нацисты воспрепятствовали восстановлению всего комитета и запретили публикацию его работы. Большая часть документации первого подкомитета сгорела во время Второй мировой войны. [24]

Второй подкомитет: упущенные возможности достижения мира

[ редактировать ]После заключения Версальского договора вопрос об упущенных возможностях мира во время войны горячо обсуждался во всей Веймарской республике. Во втором подкомитете министерству иностранных дел также «удалось превратить работу комитета в бюрократически управляемое квазисекретное расследование». [22] чему парламентарии не оказали большого сопротивления. В результате, только отчеты о президента США Вудро Вильсона мирной кампании 1916/17 года, посреднических усилиях Папы Бенедикта XV летом 1917 года, призывах к миру во Франции и Бельгии и немецко-американских мирных переговорах в Весна 1918 года была завершена. Возможности мира с Россией и Японией не рассматривались.

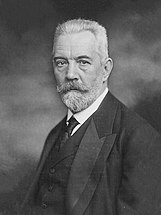

Председатель комитета Фишер-Бейлинг считал, что обращение с сторонниками мира Вильсона в 1916/17 году было второй по важности темой расследования. бывший рейхсканцлер Теобальд фон Бетман-Хольвег , бывший государственный секретарь иностранных дел Артур Циммерман Были вызваны вместе с Гинденбургом и Людендорфом. По словам Фишера-Бейлинга, стало очевидным, что ответственные политики признали, что мир, для которого Вильсон хотел расчистить путь, был избавлением для Германии, но им не было позволено достичь его, потому что руководство армии под руководством Гинденбурга и Людендорфа не пусть они. Вместо этого, возобновив неограниченную подводную войну, военные гарантировали, что США вступили в войну на стороне союзников, и помогли гарантировать поражение Германии. Несмотря на свои далеко идущие выводы, подкомитет просто согласился с тем, что «важная возможность установления мира не была рассмотрена с должной осмотрительностью». [25] Поскольку комитеты больше не собирались публично, результаты привлекли мало внимания общественности.

Единственным вопросом, который был воспринят несколько иначе, был папский призыв Бенедикта XV к миру летом 1917 года. Однако государственный секретарь министерства иностранных дел Германии Рихард фон Кюльман действовал медленно. Он находился под давлением со стороны Верховного командования армии (ВГЛ), которое не хотело соглашаться на предварительное условие отказа от аннексии Бельгии. [26] Подкомитет пришел к выводу, опять же сильно смягченному, что ошибки были допущены при формальном рассмотрении попытки посредничества, но не были решающим фактором ее провала. Отчет был опубликован во всех крупных газетах 3 сентября 1922 года и вызвал серьезные общественные дебаты. Социал-демократические издания, в частности, рассматривали попытку Папы посредничества как прекрасную упущенную возможность для достижения мира. Министерство иностранных дел в очередной раз позаботилось о том, чтобы файлы и протоколы переговоров не были опубликованы, и тем самым помешало конструктивному общественному обсуждению.

После Брест-Литовского мира между Центральными державами и Россией большое количество немецких войск было переброшено на Западный фронт. В ходе зондирования, проведенного Гансом фон Хафтеном, ведущим военным связным министерства иностранных дел, вместе с членами американской миссии в Гааге , выяснилось, что под угрозой крупного нападения Германии союзники были бы готовы заключить мир при условии, что Бельгия будет освобождена, а часть Эльзаса-Лотарингии возвращена Франции. Хафтен сообщил об ответе Людендорфу, но Людендорф, не проинформировав правительство о предложении союзников, приказал атаковать. Вероятно, он держал в секрете возможность заключения благоприятного мира, чтобы не ставить под угрозу запланированное весеннее наступление. Подкомитет пришел к выводу, что вина лежит не на немецкой стороне, а что требования Америки были неприемлемы. [27]

Третий подкомитет: нарушения международного права

[ редактировать ]При первоначальной разбивке задач каждого комитета третьему и четвертому подкомитетам оказалось сложно разделить военные и экономические нарушения международного права. 8 марта 1920 года два подкомитета договорились, что третий будет «заниматься всеми нарушениями международного права, ожидающими расследования», а четвертый будет уточнять «ответственность за военный и политический крах осенью 1918 года». [28]

Третий комитет надеялся прояснить такие вопросы, как нарушение бельгийского нейтралитета (« Изнасилование Бельгии» ), «карательные действия» немецкой армии при Левене (Лёвене) и Динане , обращение с экипажами торпедированных кораблей, депортация Бельгийские рабочие в Германию, использование ядовитого газа , экономическая война, нарушение нейтралитета Греции [29] и разрушения, причиненные немецкой армией во время ее отступления. [30] С целью «дать пищу для размышлений для разработки новых современных правил международного права», [29] члены комитета также пожелали рассмотреть карательные положения Версальского договора. [31] который призвал к публичному обвинению бывшего немецкого императора Вильгельма II перед специальным трибуналом союзников и выдаче союзникам других предполагаемых военных преступников. [31] (см. также процесс над военными преступниками в Лейпциге ). Как и другим, третьему подкомитету пришлось бороться с властями, которые опасались, что множество секретных подробностей может стать достоянием гласности и привести к возобновлению ослабевающего давления со стороны союзников в отношении экстрадиции военных преступников. [32]

Вопрос о нарушении бельгийского нейтралитета затягивался и в конечном итоге не был доведен до решения. Большинство членов комитета интерпретировали неограниченную подводную войну , нарушавшую законы о призах за захваченные корабли, как законный ответ на блокаду Германии со стороны Англии в нарушение международного права. Они также увидели, что принудительная пересылка бельгийских рабочих в Германию подпадает под действие Гаагских правил сухопутной войны , в то время как они обнаружили явные нарушения международного права в аналогичной депортации немецких жителей Эльзаса-Лотарингии во Францию. [33]

В своей оценке разрушений, причиненных немецкой армией при ее выводе из Франции и Бельгии, парламентарии пришли к выводу, что это были меры, принятые с чисто военной точки зрения и подпадающие под действие статьи 23 Гаагского устава сухопутной войны. Вывод был сделан несмотря на то, что комитет получил экспертное заключение, подготовленное министерством иностранных дел, в котором говорилось, что такое разрушение «было совершенно бессмысленным и бесполезным». [34]

Четвертая подкомиссия: причины поражения

[ редактировать ]Начиная с ноября 1920 года, четвертая подкомиссия работала над вопросами возникновения, проведения и краха немецкого весеннего наступления 1918 года, недовольства в армии, а также экономических, социальных и моральных недовольств на родине и их последствий для армия и флот. Месяц спустя программа работы была расширена и включила вопрос о подрывном влиянии внутриполитических событий и пропагандистских влияниях, как революционных, так и аннексионистских. [35]

После второго подкомитета наибольшее внимание общественности привлек четвертый. Перед ней стояла самая трудная задача: она могла разоблачить миф об ударе в спину как корыстную пропаганду, но и здесь веймарская правительственная коалиция пыталась лавировать между реальным расследованием и недопущением признания вины перед бывшими оппонентами. Военные власти оказались еще более неохотными к раскрытию документов, чем министерство иностранных дел. Они не скрывали, что принципиально выступают против парламентского расследования. [36]

По словам Фишера-Бейлинга, из документов, полученных комитетом, было ясно, что в октябре 1918 года командование Верховной армии под командованием Гинденбурга и Людендорфа повторило свой призыв к перемирию с настойчивостью, которая осталась глухой к рейхсканцлера Максимилиана фон Бадена возражениям против условия, на которых ОХЛ была готова вести переговоры. [37] После того, как конституционные реформы октября 1918 года сделали канцлера ответственным перед Рейхстагом, а не перед императором, а новое полностью парламентское правительство потребовало перемирия, Людендорф призвал к возобновлению боевых действий и обвинил в капитуляции новое правительство и демократические партии. В то же время военно-морское командование с разрешения Людендорфа, но не спрашивая правительства, планировало морское сражение против Англии , вызвавшее Кильский мятеж , ставший первой искрой немецкой революции 1918–1919 годов .

генерал Герман фон Куль Главным специалистом по военным вопросам был назначен , один из ведущих офицеров генерального штаба в годы Первой мировой войны. В качестве коллеги военному историку Гансу Дельбрюку было поручено предоставить еще одно экспертное заключение. Фишер-Бейлинг счел сюрпризом тот факт, что экспертные отчеты показали, что не существует другой власти, охватывающей как гражданские, так и военные власти, кроме императора. Более того, стало бы очевидно, что ни один государственный деятель не одобрил бы весеннее наступление Германии в марте 1918 года, если бы «Людендорф представил канцлеру перспективы с той искренностью, которую фон Куль продемонстрировал перед подкомитетом». [38] Когда Куль закончил свой отчет о главном наступлении и последующих атаках весной и летом 1918 года, он безоговорочно заявил, что война проиграна. По словам Фишера-Бейлинга, его ответ ответил на главный вопрос подкомитета: революция положила конец войне, которая фактически была проиграна и была признана армейским руководством проигранной. Тот факт, что в поражении позже были обвинены революция и демократические силы, был всего лишь попыткой постфактум переложить ответственность на политических оппонентов. [39]

Выводы оспаривались членами подкомиссии, но поскольку они хотели завершить свою работу в продолжающийся законодательный период, весной 1924 года они согласовали проект резолюции, который по существу одобрял тезисы эксперта Дельбрюка, но в котором все высказывались против Людендорфа. были удалены. В недавно сформированном рейхстаге националистическая ДНВП, которая до этого пыталась подорвать работу комитета, выступала за продолжение расследований четвертого подкомитета. Альбрехт Филипп из ДНВП и председатель четвертого подкомитета обосновал запрос тем, что результат был предвзятым и его необходимо исправить. Возражение подало и рейхсминистерство вооруженных сил. Канцлер Вильгельм Маркс (Центристская партия) прибегнул к юридическому аргументу: решение о публикации всех материалов было принято подкомитетом после роспуска Рейхстага в марте 1924 года и поэтому было недействительным. Подкомитет принял решение без апелляции. [40]

В 1925 году Гинденбург стал президентом Рейха. Людендорф смог резко отказаться от вызова в подкомитет, не опасаясь быть наказанным или предстать перед ним. В мае 1925 г. депутаты подкомиссии представили существенно дополненный доклад большинства и два доклада меньшинства. Большинство депутатов подчинились растущему давлению и смягчили результаты, полученные ранее. После военного краха 1918 года они сформулировали, что «не может быть сделано никаких выводов, которые оправдывали бы вынесение приговора о виновности какой-либо стороны». В 1928 году по делу комплекса расследований «Отечественная политика и подрывное движение (Вопрос об ударе в спину)» депутаты пришли к выводу, что «вина в развале Германии может быть найдена только во взаимном взаимодействие многочисленных причин». [41] Вопреки голосам членов Социал-демократической и Коммунистической партии подкомиссия выступила за оправдание Верховного командования армии.

Что касается действий ВМФ, то в итоговом отчете не содержалось никакой критики в адрес военно-морского командования. Военные скрыли от депутатов боевой дневник военно-морского командования и меморандум Адольфа фон Троты (тогда начальника штаба Флота открытого моря), которые ясно доказывали их намерения. [41]

Конец следственной комиссии

[ редактировать ]После победы нацистской партии на выборах в июле 1932 года Следственный комитет не был восстановлен. Таким образом, нацисты помешали представителям народа завершить работу первой подкомиссии. Вопрос об ответственности за военную эскалацию июльского кризиса 1914 года, который привел к началу Первой мировой войны, не мог быть решен окончательно. Однако общественность на это практически не обратила внимания. В глазах парламентариев работа комитета тоже изжила себя. Хайнеманн обвинил в сложившейся ситуации главным образом продолжающееся вмешательство министерства иностранных дел. [42]

См. также

[ редактировать ]- Комиссия по ответственности Парижской мирной конференции (1919–1920)

- Историография причин Первой мировой войны.

Примечания

[ редактировать ]Ссылки

[ редактировать ]- ^ Хайнеманн, Ульрих (1983). Подавленное поражение. Политическая гласность и вопрос о вине войны в Веймарской республике [ Подавленное поражение. Политическая публичная сфера и вопрос вины за войну в Веймарской республике (на немецком языке). Геттинген: Ванденхук и Рупрехт. п. 23.

- ^ Фишер-Балинг, Ойген (1954). «Комитет по расследованию виновности Первой мировой войны». В Херрманне, Альфред (ред.). Из истории и политики. Festschrift для Людвига Бергштрассера [ Из истории и политики. В память о Людвиге Бергштрассере ] (на немецком языке). Дюссельдорф: Дросте Верлаг. п. 118.

- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Фишер-Белинг 1954 , с. 118.

- ^ Дрейер, Майкл; Лембке, Оливер (1993). Немецкая дискуссия по вопросу о вине в войне 1918/19 [ Немецкая дискуссия по вопросу о вине за войну 1918/19 ] (на немецком языке). Берлин: Данкер и Хамблот. п. 223. ИСБН 9783428079049 .

- ^ – через Wikisource .

- ^ Хайнеманн 1983 , с. 155.

- ^ Аншюц, Герхард. Конституция Германского рейха от 11 августа 1919 г. Комментарий [ Конституция Германского рейха от 11 августа 1919 г. Комментарий ] (на немецком языке) (12 изд.). Берлин: Г. Штильке. п. 199.

- ^ Хейлфрон, Эдуард, изд. Национальное собрание Германии в 1919 году в своей работе по созданию нового немецкого народного государства на ( немецком языке). Берлин: Северогерманская типография и издательство. стр. 150–153.

- ^ «Протоколы немецкого рейхстага: 84-я сессия Национального собрания, 20 августа 1919 года ». Переговоры немецкого рейхстага . п. 2798.

- ^ Фишер-Белинг 1954 , с. 123.

- ^ Хайнеманн 1983 , стр. 260–267.

- ^ «Переговоры Германского рейхстага, Учредительного национального собрания, дело № 1187: устный отчет 15-го комитета от 14 октября 1919 года» [Протоколы немецкого рейхстага, Учредительного национального собрания, дело № 1187: Устный отчет 15-го комитета от 14 октября 1919 г.]. Переговоры немецкого рейхстага . п. 1218.

- ^ Хайнеманн 1983 , стр. 156 f.

- ^ Халвег, Вернер, изд. Брест-Литовский мир. Неопубликованный том из работы Следственного комитета Германского Учредительного национального собрания и немецкого рейхстага [ Брест-Литовский мир. Неопубликованный том о работе следственной комиссии Учредительного национального собрания Германии и рейхстага Германии ] (на немецком языке). Дюссельдорф: Дросте. стр. XV.

- ^ Фишер-Белинг 1954 , с. 119.

- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Хайнеманн 1983 , с. 158.

- ^ Халвег 1971 , с. XXVI.

- ^ Уиллер-Беннетт, Джон В. (весна 1938 г.). «Людендорф: Солдат и политик» . Ежеквартальный обзор Вирджинии . 14 (2): 187–202.

- ^ Хайнеманн 1983 , с. 160–165.

- ^ Фишер-Белинг 1954 , с. 124.

- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Хайнеманн 1983 , с. 204.

- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Хайнеманн 1983 , с. 217.

- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Канторович, Герман; Гейсс, Имануэль (1967). ( 1914 г. Отчет по вопросу о вине в войне на немецком языке). Франкфурт: Франкфуртское европейское издательство.

- ^ Фишер-Белинг 1954 , с. 136.

- ^ Фишер-Белинг 1954 , стр. 124 f.

- ^ Фишер-Белинг 1954 , стр. 27 f.

- ^ Хайнеманн 1983 , с. 173.

- ^ Хайнеманн 1983 , с. 177.

- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Хайнеманн 1983 , с. 192.

- ^ Фишер-Белинг 1954 , с. 133.

- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б « Часть VII. Штрафы ». Версальский договор . 1919 г. - через Wikisource.

- ^ Хайнеманн 1983 , с. 193.

- ^ Хайнеманн 1983 , стр. 194 f.

- ^ Хайнеманн 1983 , с. 199.

- ^ Филипп, Альбрехт, изд. Причины краха Германии в 1918 году. (= Работа следственной комиссии Учредительного национального собрания Германии и немецкого рейхстага 1919–1928 годов. Серия четвертая [ Причины краха Германии в 1918 году. (= Работа Комитет по расследованию Национального Учредительного собрания Германии и Рейхстага Германии, 1919–1928 гг., Четвертая серия ] (на немецком языке).

- ^ Хайнеманн 1983 , с. 178.

- ^ Фишер-Белинг 1954 , с. 129.

- ^ Фишер-Белинг 1954 , с. 130.

- ^ Фишер-Белинг 1954 , с. 131.

- ^ Хайнеманн 1983 , стр. 182 и далее.

- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Хайнеманн 1983 , с. 189.

- ^ Хайнеманн 1983 , с. 190.