Историография Второй мировой войны

Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( август 2023 г. ) |

Историография Второй мировой войны — это исследование того, как историки изображают причины, ход и результаты Второй мировой войны .

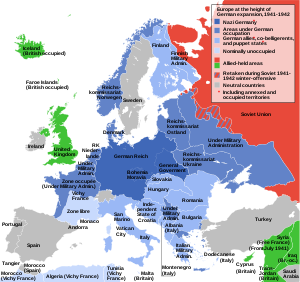

Существуют разные точки зрения на причины войны; трое наиболее известных — это православные 1950-х годов, ревизионисты 1970-х годов и постревизионизм, предлагающий наиболее современную перспективу. Ортодоксальная точка зрения возникла после войны. Главным историком, придерживающимся этой точки зрения, является Хью Тревор-Ропер . Ортодоксальные историки утверждают, что Гитлер был гениальным планировщиком, который намеренно начал Вторую мировую войну из-за своих твердых убеждений в фашизме , экспансионизме и превосходстве немецкого государства. [1] Историки-ревизионисты утверждают, что это была обычная война по мировым стандартам и что Гитлер был оппортунистом того типа, который обычно появляется в мировой истории; он просто воспользовался предоставленными ему возможностями. Эта точка зрения стала популярной в 1970-х годах, особенно в ревизионизме А. Дж. П. Тейлора . Ортодоксальные историки утверждают, что на протяжении всей войны державы Оси были злом, поглощающим мир своим мощным посланием и вредоносной идеологией, в то время как союзные державы пытались защитить демократию и свободу. Постревизионистские историки причин, такие как Алан Баллок , утверждают, что причиной войны было как зло, так и банальность. По сути, Гитлер был стратегом с четкими целями и задачами, которых было бы невозможно достичь, если бы он не воспользовался предоставленными ему возможностями. [2] Каждая точка зрения на Вторую мировую войну предлагает свой анализ и предлагает разные точки зрения на вину, поведение и причины войны.

В результате войны историки в странах, оккупированных нацистами, разработали поразительно схожие интерпретации, прославляющие победу вопреки всем трудностям и национальное освобождение, основанное на национальном единстве. Это единство неоднократно описывается как величайший источник будущей силы. Историки в целом прославляли движение сопротивления (несколько пренебрегая оккупантами, которые фактически свергли нацистов). Огромное напряжение приходится на героев, включая таких знаменитостей, как Шарль де Голль, Уинстон Черчилль и Иосип Броз Тито, а также на бесчисленное количество храбрых партизан и членов сопротивления. Женщины редко играли роль в знаменитостях или исторических событиях, хотя с 1990-х годов социальные историки стали собирать по кусочкам информацию о роли женщин в тылу. В последние годы большое внимание ученых было сосредоточено на том, как посредством отбора создавались популярные воспоминания и как проводятся поминки.

Причины и мотивы

[ редактировать ]Самоуважение и слава

[ редактировать ]Р. Дж. Босворт утверждает, что крупные державы столкнулись с интеллектуальным конфликтом при интерпретации своих историй военного времени. Некоторые игнорируют центральные проблемы. Германия и, в гораздо меньшей степени, Япония пережили коллективный самоанализ. Но эти двое, а также Великобритания, Франция, Россия и Италия в значительной степени игнорировали многие роли и вместо этого искали славы, даже когда ее не хватало. Во многих случаях страны отрицают свою причастность к военным преступлениям или предосудительным историческим событиям. [3]

Обвинять

[ редактировать ]Вина как движущая сила во время Второй мировой войны — это широко известная ортодоксальная точка зрения. Особенно сразу после Второй мировой войны нацистскую Германию считали виновной в развязывании войны. Православные историки называли этому несколько причин. Германия была той, кто первоначально вторглась в Польшу вопреки рекомендациям союзников , а также напала на Советский Союз . [4] Кроме того, система союзов между державами Оси была предназначена только для войны. В Трехстороннем пакте говорилось, что если какая-либо страна объявит войну одной из стран Оси, две другие также объявят войну этим странам. Другая причина, как видели историки, заключается в том, что политика Гитлера была чрезмерно агрессивной; Гитлер не только проповедовал войну Франции и Советскому Союзу, но и следовал тщательному плану экспансии . События, произошедшие перед войной, такие как ремилитаризация Рейнской области , аншлюс и участие Германии во время гражданской войны в Испании , показали, что Гитлер предвидел возможность войны и готовился к ней. [5]

Тейлор Истоки Второй мировой войны (1961)

[ редактировать ]В 1961 году английский историк А. Дж. П. Тейлор опубликовал свою самую противоречивую книгу « Истоки Второй мировой войны », которая принесла ему репутацию ревизиониста , то есть историка, который резко меняет, какая сторона «виновна». Книга оказала быстрое и глубокое влияние, расстроив многих читателей. [6] Тейлор выступал против стандартного тезиса о том, что начало Второй мировой войны – под которым Тейлор конкретно имел в виду войну, разразившуюся в сентябре 1939 года – было результатом преднамеренного плана виновного Адольфа Гитлера . Он начал свою книгу с заявления о том, что слишком много людей некритически приняли то, что он назвал «Нюрнбергским тезисом», о том, что Вторая мировая война была результатом преступного заговора небольшой банды, состоящей из Гитлера и его соратников. Он считал «Нюрнбергский тезис» слишком удобным для слишком многих людей и утверждал, что он защищает вину за войну от лидеров других государств, позволяет немецкому народу избежать любой ответственности за войну и создает ситуацию, в которой Западная Германия является респектабельный союзник в холодной войне против Советов. [ нужна ссылка ]

Тезис Тейлора заключался в том, что Гитлер был не демонической фигурой в народном воображении, а во внешней политике обычным немецким лидером. Цитируя Фрица Фишера , он утверждал, что внешняя политика нацистской Германии была такой же, как и у Веймарской республики и Германской империи . Более того, частично отходя от своего взгляда на историю Германии, отстаиваемого в «Курсе немецкой истории» , он утверждал, что Гитлер был не просто нормальным немецким лидером, но и нормальным западным лидером. Как нормальный западный лидер Гитлер был не лучше и не хуже Штреземана , Чемберлена или Даладье . Его аргумент заключался в том, что Гитлер хотел сделать Германию сильнейшей державой в Европе, но он не хотел и не планировал войны. Начало войны в 1939 году было несчастным случаем, вызванным ошибками всех. [ нужна ссылка ]

Примечательно, что Тейлор изобразил Гитлера как жадного оппортуниста, не имеющего никаких убеждений, кроме стремления к власти и антисемитизма . Он утверждал, что у Гитлера не было какой-либо программы, а его внешняя политика заключалась в дрейфе и использовании возможностей, которые они предлагали. Он даже не считал антисемитизм Гитлера уникальным: он утверждал, что миллионы немцев были такими же яростными антисемитами, как и Гитлер, и не было никаких оснований выделять Гитлера за то, что он разделял убеждения миллионов других людей. [ нужна ссылка ]

Тейлор утверждал, что основной проблемой межвоенной Европы был ошибочный Версальский договор , который был достаточно обременительным, чтобы гарантировать, что подавляющее большинство немцев всегда будет его ненавидеть, но недостаточно обременительным, поскольку он не смог разрушить потенциал Германии стать великой державой однажды. более. Таким образом, Тейлор утверждал, что Версальский договор дестабилизировал ситуацию, поскольку рано или поздно врожденная мощь Германии, которую союзники отказались уничтожить в 1918–1919 годах, неизбежно вновь заявит о себе вопреки Версальскому договору и международной системе, созданной Версалем, согласно которой Немцы считали это несправедливым и поэтому не были заинтересованы в сохранении. Хотя Тейлор утверждал, что Вторая мировая война не была неизбежной и что Версальский договор был далеко не таким суровым, как считали современники, такие как Джон Мейнард Кейнс , то, что он считал ошибочным мирным урегулированием, сделало войну более вероятной, чем нет. [7]

По географии

[ редактировать ]

Нацисты усовершенствовали искусство воровства, истощая местную экономику до максимума или даже выше, так что общий объем производства упал. [8] Во всех оккупированных странах возникли движения сопротивления. [9] Немцы пытались проникнуть в них и подавить их, но после войны они стали политическими игроками. Особенно активно продвигали движения сопротивления местные коммунисты, а также Управление специальных операций Великобритании (SOE). [10] [11]

Канада

[ редактировать ]Во время войны Канада включила профессиональных историков в канадский военный штаб в Соединенном Королевстве и уделяла много внимания хронике конфликта со слов официальных историков Исторического отдела армии, а также с помощью искусства и обученных художников. Официальная история канадской армии была написана после войны: промежуточный проект был опубликован в 1948 году, а три тома - в 1950-х годах. Это было по сравнению с официальной историей Первой мировой войны, только один том которой был завершен к 1939 году, а полный текст был опубликован только после смены авторов примерно через 40 лет после этого. Официальная история RCAF и RCN во Второй мировой войне также появилась давно, и книга Чарльза Стейси «Оружие, люди и правительство» (одного из основных авторов истории армии) была опубликована в 1980-х годах как «официальное издание». «История военной политики канадского правительства. Действия канадских войск в некоторых сражениях, таких как Гонконг и Дьепп, остаются спорными, и о них написано множество книг с разных точек зрения. Серьезные историки, в основном ученые, появились в годы после Второй мировой войны, прежде всего Терри Копп (ученый) и Денис Уитакер (бывший солдат). [12]

Восточный фронт

[ редактировать ]Обычно говорят, что историю пишут победители, но в хронике Восточного фронта , особенно на Западе, произошло обратное. Советская секретность и нежелание признавать события, которые могли бы дискредитировать режим, привели к тому, что они раскрывали мало информации, всегда сильно отредактированной, в результате чего западные историки в основном полагались на немецкие источники. Хотя они являются ценными источниками, они, как правило, действовали только в корыстных целях; Немецкие генералы, в частности, пытались дистанцироваться и « Хир» от нацистской партии, в то же время обвиняя ее в своем поражении (лиц, поддерживающих эти аргументы, обычно называют частью группы «Гитлер проиграл нам войну»). Хотя этот корыстный подход был замечен в то время, он по-прежнему считался наиболее близким к истине. [13] Результатом стало широко распространенное представление о том, что Хеер является превосходящей армией, уничтоженной огромной численностью «большевистской орды» и преданной глупостью Гитлера. Это не только игнорировало талант Гитлера как военачальника, беспорядочный талант, который был иногда блестяще проницательным, а иногда и грубо ошибочным, но также сильно недооценивало замечательное преобразование советских вооруженных сил, особенно Красной Армии , из робкой, консервативной силы. 1941 года в эффективную организацию, победившую в войне. [ нужна ссылка ]

После падения Берлинской стены западные историки внезапно столкнулись с огромным количеством советских документов того времени. Это привело к взрывному росту числа работ по этой теме, особенно Дэвида Гланца , Эрла Зиемке и Ричарда Овери . Эти историки раскрыли жестокость сталинского режима, восстановление СССР и Красной Армии в 1942 году, а также мужество и способности среднего советского солдата, опираясь при этом на советские архивные материалы. [ нужна ссылка ] Филлипс Пейсон О'Брайен утверждает, что утверждение, что война была выиграна на Восточном фронте, является ошибкой. Вместо этого он утверждает, что победа была достигнута в результате воздушно-морского сражения, которое обездвижило немецкие и японские войска. Они потеряли подвижность, не смогли перевезти боеприпасы с завода на поле боя, у них кончилось топливо для самолетов и кораблей. Они стали очень уязвимыми и беспомощными. [14]

Тем более здесь предоставленные данные интерпретируются по-разному. Когда дело доходит до жертв, существуют огромные различия, на которые часто влияет политическая или социальная структура страны. Однако на самом деле это невозможно доказать, поскольку предоставленные данные того времени уже подтасованы и могут не соответствовать действительности или быть сфабрикованными. [ нужна ссылка ]

Европа в войне 1939–1945: непростая победа (2006) валлийского историка Нормана Дэвиса стремилась исправить распространенные заблуждения о войне, например, что, вопреки распространенному на Западе мнению, доминирующая часть конфликта происходила в Восточной Европе между две тоталитарные системы века, коммунизм и нацизм; что сталинский СССР был так же плох, как и гитлеровская Германия. [15] Таким образом, подзаголовок « Нет простой победы» относится не только к потерям и страданиям, которые пришлось пережить союзникам, чтобы победить «Ось», но и к трудному моральному выбору, который пришлось сделать западным демократиям, объединившись с одним преступным режимом, чтобы победить другой. [16]

Франция

[ редактировать ]Битва за Францию, 1940 год.

[ редактировать ]Победа Германии над французскими и британскими войсками в битве за Францию (10 мая – 22 июня 1940 г.) была одним из самых неожиданных и удивительных событий 20-го века и породила большое количество популярной и научной литературы. [17]

Наблюдатели 1940 года сочли эти события неожиданными и потрясающими. Историк Мартин Александер отмечает, что Бельгия и Нидерланды пали перед немецкой армией за считанные дни, а британцы вскоре были отброшены на свои родные острова:

- Но именно падение Франции ошеломило наблюдающий мир. Шок был тем более сильным, что травма не ограничилась катастрофическим и глубоко постыдным поражением ее вооруженных сил – она также повлекла за собой развязывание консервативной политической революции, которая 10 июля 1940 года похоронила Третью республику и заменила ее авторитарный, коллаборационистский Etat Français в Виши. Все это так глубоко дезориентировало, потому что Франция считалась великой державой... Однако крах Франции был другим случаем (« странным поражением », как его назвал в запоминающейся фразе великий сорбоннский историк Средневековья). и мученик Сопротивления Марк Блох ). [18]

Одна из самых влиятельных книг о войне была написана летом 1940 года французским историком Марком Блохом : L'Étrange Défaite («Странное поражение»). Он поднял большинство вопросов, которые с тех пор обсуждают историки. Он обвинил руководство Франции:

- Наши армии к катастрофе привел совокупный эффект множества различных ошибок. Однако одна яркая черта является общей для всех них. Наши лидеры... были неспособны мыслить категориями новой войны. [19]

Вина была широко распространена. Кэрол Финк утверждает, что Блох:

- обвинял правящий класс, военных и политиков, прессу и учителей в ошибочной национальной политике и слабой защите от нацистской угрозы, в предательстве настоящей Франции и отказе от ее детей. Германия победила, потому что ее лидеры лучше понимали методы и психологию современного боя. [20]

Сопротивление

[ редактировать ]Героизм французского Сопротивления всегда был излюбленной темой во Франции и Великобритании, регулярно появлялись новые книги на английском языке. [21] [22]

Виши Франция

[ редактировать ]После 1945 года французы игнорировали или преуменьшали роль маршала Петэна марионеточного правительства . С конца 20 века это стало основной темой исследований. [23]

Сотрудничество

[ редактировать ]Французы долгое время отрицали сотрудничество с немцами, но с конца 20 века породили большую литературу. [24] [25]

Гражданские условия

[ редактировать ]Роли гражданских лиц, [26] подневольных рабочих и военнопленных имеется большая литература. [ нужна ссылка ]

Существуют многочисленные исследования женщин. [27] [28] [29] [30] [31]

Эльзас-Лотарингия

[ редактировать ]Германия интегрировала Эльзас-Лотарингию в свою Германскую империю в 1871 году, Франция вернула ее в 1918 году , она снова находилась в оккупации в 1940–45 годах . Был нанесен обширный материальный ущерб. Первая волна разрушений в 1940 году была нанесена немецкими войсками , вторая была вызвана бомбардировщиками союзников в 1944 году, а последняя волна сопровождала ожесточенные бои между немецкими оккупантами и американскими освободителями в 1944–1945 годах. [32]

Дания

[ редактировать ]Начиная с немецкой оккупации Дании в 1940 году и продолжавшейся до 1943 года, датское правительство проводило «Политику сотрудничества» ( да ) с нацистской Германией. Это означало, что датское правительство пыталось найти баланс: официально сотрудничать с нацистами, одновременно работая против них и помогая датскому сопротивлению . Благодаря этому сотрудничеству Адольф Гитлер назвал Данию «образцовым протекторатом ». Когда в 1943 году политика сотрудничества рухнула, сопротивление помогло около 7000 евреев (и около 500 евреев-неевреев супругов ) бежать через Эресунн в нейтральную Швецию . Эта операция известна как спасение датских евреев и стала большим источником разочарования для нацистов. [33] [34] [35]

В Дании имеется большое количество популярной литературы о годах войны, которая помогла сформировать национальную идентичность и политику. Ученые также проявили активность, но оказали гораздо меньшее влияние на эту тему. После освобождения возникли две противоречивые версии. В консенсусной версии рассказывалось, как датчане объединились в сопротивлении. Однако существовала и ревизионистская интерпретация, которая обращала внимание на сопротивление большинства датчан, но представляла датский истеблишмент как сообщающегося врага датских ценностей. Ревизионистская версия 1960-х годов была успешно принята политическими левыми с двумя конкретными целями: бросить тень на истеблишмент, который теперь является союзником «империалистических» Соединенных Штатов, и выступить против членства Дании в Европейском сообществе. С 1980-х годов правые начали использовать ревизионизм для нападок на законодательство о предоставлении убежища. Наконец, примерно в 2003 году либеральный премьер-министр Андерс Фог Расмуссен начал использовать его в качестве основного повествования о годах войны (частично для того, чтобы узаконить решение своего правительства присоединиться к войне против Ирака в 2003 году). Таким образом, оккупация играла центральную роль в датской политической культуре с 1945 года, хотя роль профессиональных ученых была маргинальной. [36]

Нидерланды

[ редактировать ]Голландская историография Второй мировой войны сосредоточилась на правительстве в изгнании, немецких репрессиях, голландском сопротивлении, голодной зиме 1944-45 годов и, прежде всего, Холокосте . Экономика в значительной степени игнорировалась; оно было крепким в 1940-41 годах, а затем быстро ухудшилось, поскольку эксплуатация привела к низкой производительности, обнищанию и голоду. [37]

Норвегия

[ редактировать ]Память о войне обожгла норвежцев и сформировала национальную политику. [38] Экономические вопросы остаются важной темой. [39] [40] [41]

Польша

[ редактировать ]1 августа 1944 года подпольная Польская Армия Крайовой , будучи верной изгнанному правительству в Лондоне, инициировала восстание в Варшаве против немцев-оккупантов. Существует большая литература на нескольких языках. В память об этом в 2004 году в Варшаве открылся Музей Варшавского восстания (МВРМ). [42]

Польские евреи составили около половины жертв Холокоста. В Польше существует большая литература о Холокосте, его памяти и мемориалах. [43] а также еврейское восстание в Варшавском гетто в 1943 году . [44]

Советский Союз

[ редактировать ]Поведение народа изучалось в Белоруссии при немцах с использованием устных историй, писем-жалоб, мемуаров и отчетов советской тайной полиции и Коммунистической партии. [45]

По теме

[ редактировать ]Общие темы: героическое освобождение от нацистов.

[ редактировать ]Почти все национальные повествования о Второй мировой войне — от историографии либеральных демократий до коммунистической диктатуры — соответствуют одному и тому же европейскому образцу. Французско-немецкий историк Этьен Франсуа определил общие темы, перефразированные Йоханом Эстлингом:

- Фундаментальным для них всех была победа над нацистской Германией. В описаниях окончания войны и освобождения часто подчеркивалось национальное единство. Эта недавно завоеванная свобода открыла дверь в будущее и ознаменовала начало новой, яркой главы в истории. Общей чертой большинства национальных повествований было прославление движения сопротивления, в то время как в странах, освобожденных иностранными войсками, внутренние усилия, как правило, высоко оценивались. Кроме того, «героизация» войны была еще одним общим знаменателем в повествованиях: героями назывались не только харизматические победители, такие как Шарль де Голль, Уинстон Черчилль и Иосип Броз Тито, но также храбрые партизаны и члены сопротивления. [46]

Спор историков

[ редактировать ]Историкерштрейт . (англ Немецкий: [hɪsˈtoːʁɪkɐˌʃtʁaɪt] , «спор историков») [47] Это был спор, имевший место в конце 1980-х годов в Западной Германии между консервативными и левоцентристскими учёными и другими интеллектуалами о том, как включить нацистскую Германию и Холокост в немецкую историографию и, в более общем смысле, во взгляды немецкого народа на себя. [48] Спор был инициирован спором о Битбурге , который касался поминальной службы на немецком военном кладбище, где были похоронены члены Ваффен-СС . На службе присутствовал президент США Рональд Рейган , приглашенный канцлером Западной Германии Гельмутом Колем . Церемония в Битбурге широко интерпретировалась в Германии как начало «нормализации» нацистского прошлого страны и вызвала множество критических замечаний и защит, которые легли в основу аргументов Historikerstreit . Однако спор быстро перерос первоначальный контекст спора о Битбурге и превратился в серию более широких историографических, политических и критических дебатов о том, как эпизод Холокоста следует понимать в истории и идентичности Германии.

Позиция консервативных интеллектуалов, в первую очередь Эрнста Нольте , заключалась в том, что Холокост не был уникальным, и поэтому немцы не должны нести какое-либо особое бремя вины за « окончательное решение еврейского вопроса ». [49] [50] Нольте утверждал, что не было никакой моральной разницы между преступлениями Советского Союза и преступлениями нацистской Германии и что нацисты действовали так из страха перед тем, что Советский Союз может сделать с Германией. [51] Другие утверждали, что память о нацистской эпохе не может быть «нормализована» и быть источником национальной гордости. [52] и что это отражало нацистскую пропаганду . [53] Другие центральные вопросы и темы, обсуждавшиеся в рамках спора, включали уникальность Холокоста, функционалистскую и интенционалистскую модели Холокоста, методологические подходы к историографии, политическую полезность истории, вопрос о том, следует ли изучать Холокост сравнительно, а также этику. публичных воспоминаний истории.

Дебаты привлекли большое внимание средств массовой информации в Западной Германии: их участники часто давали телевизионные интервью и писали статьи в газетах. Она вновь ненадолго вспыхнула в 2000 году, когда Нольте, один из ее ведущих деятелей, был награжден премией Конрада Аденауэра в области науки. [54]Отрицание Холокоста

[ редактировать ]Возникла область псевдоистории , которая пытается отрицать существование Холокоста и массового истребления евреев в оккупированной немцами Европе . Сторонники этой веры, известные как отрицатели Холокоста или «негационисты», [55] обычно ассоциируются с неонацизмом , и их взгляды отвергаются профессиональными историками. [56]

Военные преступления Вермахта

[ редактировать ]На Нюрнбергском процессе Шуцстаффель ( СС ) была объявлена преступной организацией , а регулярные вооруженные силы (Вермахт) — нет. Хотя некоторые высокопоставленные фельдмаршалы и генералы были осуждены за военные преступления за отдачу преступных приказов , в военных преступлениях нацистов в основном обвиняли SS-Totenkopfverbände (охранники концентрационных лагерей) и айнзацгруппы (эскадроны смерти), игнорируя участие солдат Вермахта в Холокост . Более поздние исследования поставили под сомнение эту точку зрения. Выставка , посвященная военным преступлениям Вермахта, вызвала демонстрации. [57]

Женщины

[ редактировать ]Ссылки

[ редактировать ]- ^ Тревор-Ропер, Хью (2011). Журналы военного времени . Лондон: IBTauris. ISBN 978-1848859906 .

- ^ Буллок, Алан (1992). Гитлер и Сталин: параллельные жизни . Нью-Йорк: Кнопф. ISBN 9780771017742 .

- ^ Р.Дж.Б. Босворт, «Нации изучают свое прошлое: сравнительный анализ историографии «долгой» Второй мировой войны». Учитель истории 29.4 (1996): 499-523. в JSTOR

- ^ Ригг, Брайан Марк (2005). Раввин, спасенный гитлеровскими солдатами: Ребе Йозеф Исаак Шнеерсон и его удивительное спасение . Университетское издательство Канзаса. стр. 11–35.

- ^ Улдрикс, Тедди Дж. (2009). История и память . Индианаполис: Издательство Университета Индианы. стр. 60–82.

- ^ Гордон Мартел, изд. Новый взгляд на истоки Второй мировой войны (2-е изд. 2002 г.), стр. 1.

- ^ Джеймс С. Вуд, «Исторические дебаты 1960-х годов: историография Второй мировой войны - Истоки войны, AJP Тейлор и его критики». Австралийский журнал политики и истории 26.3 (1980): 403–410.

- ^ Ханс Отто Фрёланд, Матс Ингулстад и Йонас Шернер. «Совершенствование искусства воровства: нацистская эксплуатация и промышленное сотрудничество в оккупированной Западной Европе». в области промышленного сотрудничества в оккупированной нацистами Европе (Palgrave Macmillan UK, 2016). 1–34.

- ^ Бен Х. Шеперд и Джульетт Паттинсон. «Партизанская и антипартизанская война в оккупированной немцами Европе, 1939–1945: взгляды сверху и уроки для настоящего». Журнал стратегических исследований 31.5 (2008): 675–693.

- ^ Тони Джадт, Сопротивление и революция в Средиземноморской Европе, 1939–1948 (1989).

- ^ MRD Foot, SOE: Руководитель специальных операций, 1940–1946 (Лондон: Pimlico, 1999).

- ^ Тим Кук, Воины Клио: канадские историки и написание мировых войн (UBC Press, 2011).

- ^ Кларк, Алан. Барбаросса . Компания Penguin Group (США), 1966 г. ISBN 0-451-02848-1

- ^ Филлипс Пейсон О'Брайен, Как была выиграна война: мощь воздуха и моря и победа союзников во Второй мировой войне (2015). Отрывок . См. подробный обзор Марка Харрисона «Вторая мировая война: выиграна американскими самолетами и кораблями или бедной кровавой русской пехотой?». Журнал стратегических исследований 39.4 (2016): 592–598. Онлайн .

- ^ Гордон, Филип Х. (2007). «Обзор Европы в войне, 1939–1945: непростая победа; Европа Восток и Запад» . Иностранные дела .

- ^ Дэвис, Норман (2006). Европа в войне 1939–1945 годов: непростая победа . Лондон: Макмиллан . стр. 63–67. ISBN 9780333692851 .

- ^ Историографические обзоры см. в Мартине С. Александре, «Падение Франции, 1940 год». Журнал стратегических исследований 13 № 1 (1990): 10–44; Джоэл Блатт, изд. Французское поражение 1940 года: переоценка (1997); Джон К. Кэрнс, «По дороге обратно во Францию, 1940», American Historical Review 64 № 3 (1959), стр. 583–603; Джон К. Кэрнс, «Некоторые современные историки и «странное поражение» 1940 года». Журнал современной истории 46 № 1 (1974): 60–85; Питер Джексон, «Возвращение к падению Франции: недавние работы о причинах и последствиях «странного поражения» 1940 года». Современная и современная Франция 12 № 4 (2004): 513–536; и Морис Вайс, Май-Жюэн, 1940: Французская ошибка, победа в аллеманде sous l'oeil des historiens Étrangers (2000).

- ^ Мартин С. Александр (2012). «Падение Франции, 1940 год» . В Джоне Гуч (ред.). Решающие кампании Второй мировой войны . Рутледж. п. 10. ISBN 9781136288883 .

- ^ Марк Блох, Странное поражение: изложение доказательств, написанное в 1940 году (Оксфорд, UP, 1949), стр. 36

- ↑ Кэрол Финк, «Марк Блох и военная драма. Прелюдия к «странному поражению»», стр. 46.

- ^ Роберт Гилдеа, Бойцы в тени: новая история французского сопротивления (2015).

- ^ Оливье Вивиорка, Французское сопротивление (Гарвардский университет, 2016).

- ^ Генри Руссо и Артур Голдхаммер, Синдром Виши: история и память во Франции с 1944 года (Harvard Univ Press, 1994).

- ^ Филипп Буррен, Франция под властью немцев: сотрудничество и компромисс, 1996).

- ^ Бертрам М. Гордон, Коллаборационизм во Франции во время Второй мировой войны (Cornell UP, 1980).

- ^ Ричард Винен, Несвободные французы: Жизнь под оккупацией (2006)

- ^ Ханна Даймонд, Женщины и Вторая мировая война во Франции, 1939–1948: выбор и ограничения (2015).

- ^ Сара Фишман, Мы будем ждать: жены французских военнопленных, 1940–1945 (Йельский университет, (1991).

- ^ Миранда Поллард, Царство добродетели: мобилизация гендера в Виши, Франция (U of Chicago Press, 1998).

- ^ Франсин Мюэль-Дрейфус, Кэтлин А. Джонсон, ред., Виши и вечная женственность: вклад в политическую социологию гендера (Duke UP, 2001).

- ^ Паула Шварц, «Партизаны и гендерная политика в Виши, Франция». Французские исторические исследования (1989). 16 № 1: 126–151. дои : 10.2307/286436 . JSTOR 286436 .

- ^ Хью Клаут, «Эльзас-Лотарингия/Эльзас-Лотринген: разрушение, возрождение и реконструкция на оспариваемой территории, 1939–1960». Журнал исторической географии 37.1 (2011): 95-112.

- ^ Татьяна Брустин-Беренштейн, «Историографическое описание неудавшейся попытки депортировать датских евреев». Исследования Яд Вашем 17 (1986): 181–218.

- ^ Гуннар С. Паулссон, «Мост через Эресунн: историография изгнания евреев из оккупированной нацистами Дании». Журнал современной истории 30.3 (1995): 431–464. в JSTOR

- ^ Ханс Кирхгоф, «Дания: Свет во тьме Холокоста? Ответ Гуннару С. Паулссону», Журнал современной истории 30 № 3 (1995), стр. 465-479 в JSTOR

- ^ Нильс Арне Соренсен, «Рассказывая о Второй мировой войне в Дании с 1945 года». Современная европейская история 14.03 (2005): 295–315.

- ^ Хайн А. М. Клеманн, «Разрушила ли немецкая оккупация (1940–1945) голландскую промышленность?». Современная европейская история 17 № 4 (2008): 457-481.

- ^ Клеменс Майер, «Создание воспоминаний: политика памяти в послевоенной Норвегии и Дании». (Докторская диссертация Европейского университетского института, 2007 г.) Онлайн- библиография, стр. 413–34.

- ^ Харальд Эспели, «Экономические последствия немецкой оккупации Норвегии, 1940–1945». Скандинавский исторический журнал 38.4 (2013): 502-524.

- ^ Родни Аллан Рэдфорд, «Обыкновенность добра: Миртл Райт и норвежское ненасильственное сопротивление немецкой оккупации, 1940–1945» (Дисс. Университета Тасмании, 2015). онлайн

- ^ Ханс Отто Фрёланд, Матс Ингулстад, Йонас Шернер, ред. Промышленное сотрудничество в оккупированной нацистами Европе: Норвегия в контексте (Palgrave Macmillan UK, 2016).

- ^ Моника Жихлинская и Эрика Фонтана, «Музейные игры и эмоциональные истины: создание польской национальной идентичности в Музее Варшавского восстания». Восточноевропейская политика и общества 30.2 (2016): 235-269. онлайн [ мертвая ссылка ]

- ^ Майкл К. Штайнлауф, Рабство мертвых: Польша и память о Холокосте (Сиракузы, UP, 1997).

- ^ Маркус Мекль, «Память о восстании в Варшавском гетто». Европейское наследие 13.7 (2008): 815–824.

- ^ Франциска Экселер, «Что вы делали во время войны?» Критика: Исследования в истории России и Евразии (осень 2016 г.) 17 № 4, стр. 805–835.

- ^ Йохан Эстлинг, «Шведские рассказы о Второй мировой войне: европейская перспектива» Современная европейская история . Май 2008 г., 17 № 2, стр. 197–211, цитата, стр. 199–200.

- ^ Немецкое слово Streit переводится по-разному как «ссора», «спор» или «конфликт». Наиболее распространенным переводом Historikerstreit в англоязычном академическом дискурсе является «спор историков», хотя часто используется немецкий термин.

- ^ Каттаго, Шивон. Неоднозначная память: нацистское прошлое и немецкая национальная идентичность , Вестпорт: Praeger, 2001, стр. 56–58.

- ^ Каттаго 2001, стр. 61–62.

- ^ Пакиер, Малгожата; Страт, Бо (2010). Европейская память?: Оспариваемые истории и политика памяти . Книги Бергана. п. 264.

- ^ Каттаго 2001, с. 62.

- ^ Стерн, Фриц. Пять Германии, которые я знал , Нью-Йорк: Фаррар, Штраус и Жиру, 2006, стр. 430–432.

- ^ Каплан, Джейн (2008). Нацистская Германия . ОУП Оксфорд. п. 10. ISBN 978-0-19-164774-1 .

- ^ Коэн 2000 .

- ^ Розенфельд, Элвин Х. (2015). Расшифровка нового антисемитизма . Блумингтон и Индианаполис: Издательство Университета Индианы. стр. 250, 350. ISBN. 9780253018694 .

В 1970-х годах отрицание Холокоста приняло более изощренные псевдонаучные методы и начало изображать себя как движение исторических ревизионистов...

- ^ Стивен Э. Аткинс (2009). Отрицание Холокоста как международное движение . АВС-КЛИО. ISBN 978-0-313-34538-8 .

Отрицание Холокоста сыграло важную роль в возрождении неонацистского движения. Меньшее, но, тем не менее, активное число сторонников было в других странах Западной Европы и США. Эти неонацисты осознали, что гитлеровский режим невозможен, но разумное его копирование возможно в будущем. Эти неонацисты и их союзники осознали, что любая реабилитация нацизма может быть достигнута только путем дискредитации Холокоста.

- ^ Беорн, Уэйтман Уэйд (6 января 2014 г.). Марш во Тьму . Издательство Гарвардского университета. стр. 14–16. ISBN 978-0-674-72660-4 .

Цитируемые работы

[ редактировать ]- Коэн, Роджер (21 июня 2000 г.). «Апологет Гитлера завоевал немецкую честь, и разразилась буря» . Нью-Йорк Таймс .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]- Баллинджер, Памела. «Невозможное возвращение, непреходящее наследие: новейшая историография перемещения и реконструкция Европы после Второй мировой войны». Современная европейская история 22 № 1 (2013): 127–138.

- Боднар, Джон. «Хорошая война» в американской истории (издательство Университета Джонса Хопкинса, 2010 г.)

- Босворт, RJB «Нации изучают свое прошлое: сравнительный анализ историографии «долгой» Второй мировой войны». Учитель истории 29.4 (1996): 499–523. в JSTOR

- Босворт, RJB, объясняющий Освенцим и Хиросиму: написание истории и Вторая мировая война 1945–1990 годов (Routledge, 1994) онлайн

- Букур, Мария. Герои и жертвы: вспоминая войну в Румынии двадцатого века (Indiana UP, 2009).

- Широ, Даниэль, изд. Противостояние воспоминаниям о Второй мировой войне: европейское и азиатское наследие (Университет Вашингтона, 2014).

- Кук, Тим. Воины Клио: канадские историки и написание мировых войн (UBC Press, 2011).

- Драйцигер, Нандор Ф., изд. Венгрия в эпоху тотальной войны (1938-1948) (Восточноевропейские монографии, 1998).

- Эделе, Марк. «К социокультурной истории советской Второй мировой войны». Критика: Исследования по истории России и Евразии 15.4 (2014): 829–835.

- Эдвардс, Сэм. Союзники в памяти: Вторая мировая война и политика трансатлантического поминовения, c. 1941–2001 (Кембриджский университет, 2015).

- Эли, Джефф. «В поисках народной войны: фильм, коллективные воспоминания британцев и Вторая мировая война», American Historical Review 106 № 3 (2001), 818–38,

- Эванс, Мартин и Кенн Ланн, ред. Война и память в ХХ веке (1997).

- Фуджитани Т., Джеффри М. Уайт и Лиза Йонеяма, ред. Опасные воспоминания: Азиатско-Тихоокеанская война (2001)

- Гейер, Майкл и Адам Туз, ред. Кембриджская история Второй мировой войны: Том 3, Тотальная война: экономика, общество и культура (2015), глава 23–27, стр. 625–810.

- Херф, Джеффри. Разделенная память: нацистское прошлое в двух Германии (1997).

- Хортон, Тодд А. и Курт Клаузен. «Расширение учебной программы по истории: изучение победителей, побежденных и оккупированных во Второй мировой войне с использованием европейского фильма». Учитель истории 48,2 (2015). онлайн

- Джагер, С.М. и Р. Миттер, ред. Разорванные истории: война, память и период после холодной войны в Азии (2007).

- Кешен, Джеффри А. Святые, грешники и солдаты: Вторая мировая война Канады (UBC Press, 2007).

- Киллинрей, Дэвид и Ричард Рэтбоун, ред. Африка и Вторая мировая война (Спрингер, 1986).

- Кивимяки, Вилле. «Между поражением и победой: финская культура памяти о Второй мировой войне». Скандинавский исторический журнал 37.4 (2012): 482–504.

- Кочанский, Халик. Орел непоклонился: Польша и поляки во Второй мировой войне (Harvard UP, 2012).

- Кон, Ричард Х. «Стипендия по Второй мировой войне: ее нынешнее состояние и будущие возможности». Журнал военной истории 55.3 (1991): 365.

- Кушнер, Тони. «Британия, Америка и Холокост: историографии прошлого, настоящего и будущего». Исследования Холокоста 18 № 2-3 (2012): 35–48.

- Лагру, Питер. Наследие нацистской оккупации: патриотическая память и национальное восстановление в Западной Европе, 1945–1965 (1999). сосредоточить внимание на Франции, Бельгии и Нидерландах.

- Лебоу, Ричард Нед и др. ред. Политика памяти в послевоенной Европе (2006).

- Ли, Лойд Э. и Робин Хайэм, ред. Вторая мировая война в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ее последствия, с «Общими темами: справочник по литературе и исследованиям» (Greenwood Press, 1998) онлайн.

- Ли, Лойд Э. и Робин Хайэм, ред. Вторая мировая война в Европе, Африке и Америке, с общими источниками: Справочник по литературе и исследованиям (Greenwood Press, 1997) онлайн

- Мэддокс, Роберт Джеймс. Хиросима в истории: мифы ревизионизма (University of Missouri Press, 2007) онлайн

- Мартель, Гордон изд. Пересмотр истоков Второй мировой войны (2-е изд. 2002 г.) онлайн

- Миттер, Рана. «Старые призраки, новые воспоминания: меняющаяся военная история Китая в эпоху политики после Мао». Журнал современной истории (2003): 117–131. в JSTOR

- Мёллер, Роберт Г. Военные истории: В поисках полезного прошлого в Федеративной Республике Германия (2001).

- Мосс, Джордж Л. Павшие солдаты: изменение памяти о мировых войнах (1990).

- Нивен, Билл. ред. Немцы как жертвы: вспоминая прошлое в современной Германии (2006)

- Морган, Филип. Падение Муссолини: Италия, итальянцы и Вторая мировая война (Oxford UP, 2007).

- Ноукс, Люси и Джульетта Паттинсон, ред. Британская культурная память и Вторая мировая война (2013)

- О'Брайен, Филлипс Пейсон. Как была выиграна война: мощь воздуха и моря и победа союзников во Второй мировой войне (2015). Отрывок .

- Подробный обзор Марка Харрисона «Вторая мировая война: выиграна американскими самолетами и кораблями или бедной кровавой русской пехотой?». Журнал стратегических исследований 39.4 (2016): 592–598. Онлайн .

- Эстлинг, Йохан. «Шведские рассказы о Второй мировой войне: европейская перспектива» Современная европейская история (2008), 17 № 2, стр. 197–211.

- Овери, Ричард Джеймс. Истоки Второй мировой войны (Routledge, 2014).

- Пэрриш, Майкл. «Советская историография Великой Отечественной войны 1970-1985 годов: Обзор». Советские исследования по истории 23.3 (1984)

- Расор, Юджин. Кампания Китая, Бирмы и Индии, 1931–1945: историография и аннотированная библиография (Greenwood Press, 1998) онлайн

- Расор, Юджин. Кампания в юго-западной части Тихого океана, 1941–1945: историография и аннотированная библиография (Greenwood Press, 1996) онлайн

- Рейнольдс, Дэвид. В команде истории: Черчилль сражается и пишет Вторую мировую войну (2004)

- Руссо, Анри . Синдром Виши: история и память во Франции с 1944 года (1991)

- Шумахер, Даниэль. «Азиатский бум трудных воспоминаний: воспоминания о Второй мировой войне в Восточной и Юго-Восточной Азии». Компас истории 13.11 (2015): 560–577.

- Шаффер, Роберт. «Г. Курт Пиелер, Сидни Паш, ред. Соединенные Штаты и Вторая мировая война: новые перспективы дипломатии, войны и внутреннего фронта (Fordham University Press, 2010).

- Стениус, Хенрик, Мирья Остерберг и Йохан Эстлинг, ред. Северные нарративы Второй мировой войны: пересмотр национальной историографии (2012).

- Стоун, Дэн. Историография Холокоста (2004) 573 стр.

- Саммерфилд, Пенни. Реконструкция жизни женщин во время войны: дискурс и субъективность в устных рассказах о Второй мировой войне (Manchester University Press, 1998); акцент на Британию.

- Тонфельд, Кристоф. «Воспоминания бывших подневольных рабочих времен Второй мировой войны – международное сравнение». Устная история (2011): 33–48. в JSTOR

- Вайнберг, Герхард Л. Мир в оружии: глобальная история Второй мировой войны (Кембриджский университет, 1995).

- Вайнберг, Герхард Л. «Стипендия Второй мировой войны сейчас и в будущем». Журнал военной истории 61.2 (1997): 335+.

- Вольфграм, Марк А. Правильное понимание истории»: Коллективные воспоминания Восточной и Западной Германии о Холокосте и войне (Bucknell University Press, 2010).

- Вуд, Джеймс С. «Исторические дебаты 1960-х годов: историография Второй мировой войны - Истоки войны, AJP Тейлор и его критики». Австралийский журнал политики и истории 26.3 (1980): 403–410.