Теория международных отношений

| Теория международных отношений |

|---|

| Из серии «Политика». |

| Политика |

|---|

Теория международных отношений — это изучение международных отношений (МО) с теоретической точки зрения. Он стремится объяснить поведение и результаты в международной политике. Четырьмя наиболее известными школами мысли являются реализм , либерализм , конструктивизм и рациональный выбор . [1] В то время как реализм и либерализм делают широкие и конкретные прогнозы о международных отношениях, конструктивизм и рациональный выбор представляют собой методологические подходы, которые фокусируются на определенных типах социального объяснения явлений. [2]

Считается, что международные отношения как дисциплина возникли после Первой мировой войны с созданием кафедры международных отношений, кафедры Вудро Вильсона, которую возглавил Альфред Экхард Циммерн. [3] в Уэльском университете в Аберистуите . [4] Современное исследование международных отношений как теории иногда восходит к реалистическим работам, таким как « Э. Х. Карра ( Двадцатилетний кризис» 1939) и » Ганса Моргентау « Политика среди наций (1948). [5] [6]

Самой влиятельной работой по теории международных отношений после Второй мировой войны была Кеннета Вальца ( «Теория международной политики» 1979). [ нужна ссылка ] , который стал пионером неореализма . Неолиберализм (или либеральный институционализм) стал заметной основой конкуренции с неореализмом, у которого были такие выдающиеся сторонники, как Роберт Кеохейн и Джозеф Най . [ нужна ссылка ] В конце 1980-х и 1990-х годах конструктивизм стал заметной третьей теоретической основой международных отношений в дополнение к существующим реалистическим и либеральным подходам. Теоретики международных отношений, такие как Александр Вендт , Джон Рагги , Марта Финнемор и Майкл Н. Барнетт , стали пионерами конструктивизма . Подходы рационального выбора к мировой политике становились все более влиятельными в 1990-е годы, в частности, благодаря работам Джеймса Фирона , таким как переговорная модель войны . [ нужна ссылка ]

Существуют также « постпозитивистские / рефлексивистские » теории международных отношений (которые противостоят вышеупомянутым « позитивистским / рационалистическим » теориям), такие как критическая теория .

Ранняя история области

[ редактировать ]Ранние исследования международных отношений в межвоенные годы были сосредоточены на необходимости баланса сил замены системы системой коллективной безопасности. Эти мыслители позже были названы «идеалистами». [6] Ведущей критикой этой школы мышления был «реалистический» анализ, предложенный Карром.

Однако более позднее исследование, проведенное Дэвидом Лонгом и Брайаном Шмидтом в 2005 году, предлагает ревизионистский взгляд на происхождение области международных отношений. Они утверждают, что историю этой области можно проследить до империализма и интернационализма конца XIX века. Тот факт, что история этой области представлена в виде « великих дебатов », таких как дебаты реалистов и идеалистов, не соответствует историческим свидетельствам, обнаруженным в более ранних работах: «Мы должны раз и навсегда отказаться от устаревшей анахронической уловки дебаты между идеалистами и реалистами как доминирующая основа и понимание истории этой области». В их ревизионистском подходе утверждается, что вплоть до 1918 года международные отношения уже существовали в форме колониальной администрации, расовой науки и расового развития. [7]

Реализм

[ редактировать ]

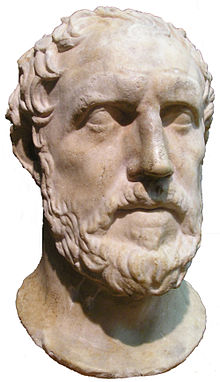

Реализм или политический реализм [9] была доминирующей теорией международных отношений с момента зарождения этой дисциплины. [10] Теория утверждает, что опирается на древнюю традицию мысли, в которую входят такие писатели, как Фукидид , Никколо Макиавелли и Томас Гоббс . Ранний реализм можно охарактеризовать как реакцию на идеалистическое мышление межвоенного периода. Начало Второй мировой войны рассматривалось реалистами как свидетельство недостатков идеалистического мышления. Существуют различные направления современного реалистического мышления. Однако основными постулатами теории были названы этатизм, выживание и самопомощь.

- Этатизм: Реалисты полагают, что национальные государства являются главными игроками в международной политике. [11] По существу, это государственно-ориентированная теория международных отношений. Это контрастирует с либеральными теориями международных отношений, которые учитывают роль негосударственных субъектов и международных институтов. Эту разницу иногда выражают, описывая реалистическое мировоззрение как такое, которое рассматривает национальные государства как бильярдные шары ; либералы считают отношения между государствами скорее паутиной .

- Выживание: Реалисты считают, что международная система управляется анархией , а это означает, что нет центральной власти. [9] Таким образом, международная политика – это борьба за власть между корыстными государствами. [12]

- Самопомощь: Реалисты считают, что ни на одно другое государство нельзя положиться, чтобы гарантировать его выживание.

Реализм делает несколько ключевых предположений. Он предполагает, что национальные государства являются унитарными, географически базирующимися субъектами в анархической международной системе, не имеющими власти выше, способной регулировать взаимодействие между государствами, поскольку не существует настоящего авторитетного мирового правительства . Во-вторых, он предполагает, что суверенные государства , а не межправительственные организации , неправительственные организации или транснациональные корпорации , являются основными действующими лицами в международных делах. Таким образом, государства, как высший порядок, конкурируют друг с другом. Таким образом, государство действует как рациональный автономный субъект, преследующий свои собственные интересы с основной целью поддержания и обеспечения собственной безопасности – и, следовательно, своего суверенитета и выживания. Реализм утверждает, что, преследуя свои интересы, государства будут пытаться накопить ресурсы и что отношения между государствами определяются их относительным уровнем власти . Этот уровень власти, в свою очередь, определяется военными, экономическими и политическими возможностями государства.

Некоторые реалисты, известные как реалисты человеческой природы или классические реалисты , [13] считают, что государства по своей сути агрессивны, что территориальная экспансия сдерживается только противоборствующими державами, в то время как другие, известные как наступательные / оборонительные реалисты , [13] считают, что государства одержимы безопасностью и продолжением своего существования. Оборонительная позиция может привести к дилемме безопасности , когда повышение собственной безопасности может привести к большей нестабильности, поскольку противник(и) наращивает собственное вооружение, превращая безопасность в игру с нулевой суммой, в которой только относительный выигрыш можно получить .

Неореализм

[ редактировать ]Неореализм или структурный реализм [14] представляет собой развитие реализма, выдвинутое Кеннетом Вальцем в «Теории международной политики» . Однако это лишь одно из направлений неореализма. Джозеф Грико объединил неореалистическое мышление с более традиционными реалистами. Это направление теории иногда называют «современным реализмом». [15]

Неореализм Вальца утверждает, что при объяснении поведения государства необходимо учитывать эффект структуры. Оно определяет весь внешнеполитический выбор государств на международной арене. Например, любые разногласия между государствами возникают из-за отсутствия общей власти (центральной власти), которая бы обеспечивала соблюдение правил и постоянно их поддерживала. Таким образом, в международной системе существует постоянная анархия, которая заставляет государства приобретать сильное оружие, чтобы гарантировать свое выживание. Кроме того, в анархической системе государства, обладающие большей властью, имеют тенденцию к дальнейшему увеличению своего влияния. [16] По мнению неореалистов, структура считается чрезвычайно важным элементом в международных отношениях и определяется двояко как: 1) принцип упорядочивания международной системы, то есть анархия , и 2) распределение возможностей между единицами. Вальц также бросает вызов акценту традиционного реализма на традиционной военной мощи, вместо этого характеризуя власть с точки зрения совокупных возможностей государства. [17]

Версия неореализм Вальца часто характеризуется как « оборонительный реализм », тогда как Джон Миршаймер является сторонником другой версии неореализм, характеризуемой как « наступательный реализм ». [18]

Либерализм

[ редактировать ]

Предшественником либеральной теории международных отношений был « идеализм ». Идеализм (или утопизм) критически рассматривался теми, кто считал себя «реалистами», например Э. Х. Карром . [20] В международных отношениях идеализм (также называемый «вилсонианством» из-за его связи с Вудро Вильсоном ) утверждает, что государство должно сделать свою внутреннюю политическую философию целью своей внешней политики. Например, идеалист может полагать, что искоренение бедности внутри страны должно сочетаться с борьбой с бедностью за рубежом. Идеализм Вильсона был предшественником либеральной теории международных отношений, которая возникла среди «строителей институтов» после Первой мировой войны. [ нужна ссылка ]

Либерализм считает, что предпочтения государства, а не его возможности, являются основным фактором, определяющим поведение государства. В отличие от реализма, где государство рассматривается как единый субъект, либерализм допускает плюрализм в действиях государства. Таким образом, предпочтения будут варьироваться от штата к штату в зависимости от таких факторов, как культура, экономическая система или тип правительства . Либерализм также считает, что взаимодействие между государствами не ограничивается вопросами политики/безопасности (« высокая политика »), но также экономическими/культурными (« низкая политика »), будь то через коммерческие фирмы, организации или отдельных лиц. Таким образом, вместо анархической международной системы существует множество возможностей для сотрудничества и более широких понятий власти, таких как культурный капитал (например, влияние фильмов, ведущих к популярности культуры страны и создающих рынок для ее экспорта по всему миру). ). Другое предположение состоит в том, что абсолютные выгоды могут быть достигнуты посредством сотрудничества и взаимозависимости — таким образом, может быть достигнут мир. [ нужна ссылка ]

Теория демократического мира и интерактивная модель демократического мира [21] утверждают, что демократические страны имеют меньше конфликтов между собой. Это рассматривается как противоречащее, особенно реалистическим теориям, и это эмпирическое утверждение сейчас является одним из величайших споров в политической науке. Было предложено множество объяснений демократического мира. Также утверждается, как и в книге « Никогда не на войне» , что демократические страны в целом ведут дипломатию совсем иначе, чем недемократические страны. (Нео)реалисты не согласны с либералами по поводу этой теории, часто ссылаясь на структурные причины мира, а не на правительство штата. Себастьян Розато , критик теории демократического мира, указывает на поведение Америки по отношению к левым демократиям в Латинской Америке во время холодной войны, чтобы бросить вызов демократическому миру. [22] Один из аргументов заключается в том, что экономическая взаимозависимость снижает вероятность войны между торговыми партнерами. [23] Напротив, реалисты утверждают, что экономическая взаимозависимость скорее увеличивает, чем уменьшает вероятность конфликта. В то время как теория демократического мира утверждает, что демократия приводит к миру, теория территориального мира утверждает, что направление причинно-следственной связи противоположно. Другими словами, мир ведет к демократии. Последняя теория подтверждается историческим наблюдением, согласно которому мир почти всегда предшествует демократии. [24]

Неолиберализм

[ редактировать ]Неолиберализм, либеральный институционализм или неолиберальный институционализм [25] является более поздней ветвью либеральной теории международных отношений. В отличие от традиционных либеральных теорий международной политики, которые фокусируются на объяснениях на индивидуальном или внутреннем уровне, либеральный институционализм подчеркивает влияние системных факторов. Его сторонники сосредотачивают внимание на роли международных институтов в предоставлении странам возможности успешно сотрудничать в анархической международной системе. [ нужна ссылка ]

Сложная взаимозависимость

[ редактировать ]Роберт О. Кеохейн и Джозеф С. Най в ответ на неореализм разработали противоположную теорию, которую они назвали « сложной взаимозависимостью ». Они объясняют, что «…сложная взаимозависимость иногда ближе к реальности, чем реализм». [26] Объясняя это, они охватывают три основных положения реалистической мысли: во-первых, государства представляют собой целостные единицы и являются доминирующими участниками международных отношений; во-вторых, сила – это полезный и эффективный инструмент политики; и в-третьих, в международной политике существует иерархия.

Суть аргумента Кеохейна и Ная заключается в том, что в международной политике фактически существует множество каналов, соединяющих общества, выходящие за рамки традиционной Вестфальской системы государств. Это проявляется во многих формах: от неформальных правительственных связей до транснациональных корпораций и организаций. Здесь они определяют свою терминологию: межгосударственные отношения — это те каналы, которые берут на себя реалисты; трансправительственные отношения возникают, когда кто-то ослабляет реалистическое предположение о том, что государства действуют согласованно как единицы; транснациональный применим, если исключить предположение о том, что государства являются единственными единицами. Именно через эти каналы происходит политический обмен, а не через ограниченные межгосударственные каналы, которые находятся в центре внимания реалистической теории.

Более того, Кеохейн и Най утверждают, что на самом деле не существует иерархии среди вопросов, а это означает, что военная сила внешней политики не только не является высшим инструментом для реализации государственной повестки дня, но и что существует множество различные повестки дня, которые выходят на первый план. В этом случае грань между внутренней и внешней политикой становится размытой, поскольку четкой повестки дня в межгосударственных отношениях реально не существует.

Наконец, использование военной силы не применяется, когда преобладает сложная взаимозависимость. Другими словами, для стран, между которыми существует сложная взаимозависимость, роль военных в разрешении споров сводится на нет. Однако Кеохейн и Най далее заявляют, что роль военных на самом деле важна в отношении «политических и военных отношений альянса с конкурирующим блоком». [27]

Постлиберализм

[ редактировать ]Одна из версий постлиберальной теории утверждает, что в современном глобализированном мире государства фактически вынуждены сотрудничать ради обеспечения безопасности и суверенных интересов. Отход от классической либеральной теории наиболее заметно ощущается в новой интерпретации концепций суверенитета и автономии . Автономия становится проблематичной концепцией при переходе от понятия свободы, самоопределения и свободы действий к концепции высокой ответственности и обязанностей. [ нужна ссылка ] Важно отметить, что автономия связана со способностью к хорошему управлению. Аналогичным образом, суверенитет также претерпевает переход от права к обязанности. В глобальной экономике международные организации привлекают суверенные государства к ответственности, что приводит к ситуации, когда суверенитет создается совместно «суверенными» государствами. Эта концепция становится изменяемой способностью надлежащего управления и больше не может восприниматься как абсолютное право. Одним из возможных способов интерпретации этой теории является идея о том, что для поддержания глобальной стабильности и безопасности и решения проблемы анархической мировой системы в международных отношениях не создается всеобъемлющей, глобальной, суверенной власти. Вместо этого государства коллективно отказываются от некоторых прав в пользу полной автономии и суверенитета. [28] Другая версия постлиберализма, опирающаяся на работы в области политической философии после окончания Холодной войны, а также на демократические переходы, в частности в Латинской Америке, утверждает, что социальные силы снизу играют важную роль в понимании природы государства и международная система. Без понимания их вклада в политический порядок и его прогрессивные возможности, особенно в области мира на местном и международном уровне, слабость государства, недостатки либерального мира и проблемы глобального управления не могут быть осознаны или должным образом поняты. Более того, влияние социальных сил на политическую и экономическую власть, структуры и институты предоставляет некоторые эмпирические доказательства сложных сдвигов, происходящих в настоящее время в международных отношениях. [29]

Конструктивизм

[ редактировать ]

Конструктивизм или социальный конструктивизм [32] был описан как вызов господству неолиберальных и неореалистических теорий международных отношений. [33] Майкл Барнетт описывает конструктивистские теории международных отношений как связанные с тем, как идеи определяют международную структуру, как эта структура определяет интересы и идентичности государств и как государства и негосударственные субъекты воспроизводят эту структуру. [34] Ключевым элементом конструктивизма является убеждение в том, что «международная политика формируется убедительными идеями, коллективными ценностями, культурой и социальной идентичностью». Конструктивизм утверждает, что международная реальность социально конструируется когнитивными структурами, которые придают смысл материальному миру. [35] В то время как подходы рационального выбора предполагают, что действующие лица следуют «логике последствий», конструктивистские подходы предполагают, что они придерживаются « логики целесообразности ». Теория возникла в результате дебатов о научном методе теорий международных отношений и роли теорий в создании международной мощи. [36] Эмануэль Адлер утверждает, что конструктивизм занимает золотую середину между рационалистическими и интерпретативными теориями международных отношений. [35]

Теория конструктивизма критикует статические предположения традиционной теории международных отношений и подчеркивает, что международные отношения — это социальная конструкция. А конструктивизм критикует онтологическую основу рационалистических теорий международных отношений. [37] В то время как реализм имеет дело главным образом с безопасностью и материальной властью, а либерализм смотрит прежде всего на экономическую взаимозависимость и факторы внутреннего уровня, конструктивизм занимается прежде всего ролью идей в формировании международной системы; действительно, возможно, что между конструктивизмом и реализмом или либерализмом есть некоторое совпадение, но они остаются отдельными школами мысли. Под «идеями» конструктивисты понимают цели, угрозы, страхи, идентичности и другие элементы воспринимаемой реальности, которые влияют на государства и негосударственных субъектов в международной системе. Конструктивисты полагают, что эти идеологические факторы часто могут иметь далеко идущие последствия и могут превзойти материалистические соображения власти.

Например, конструктивисты отмечают, что к увеличению численности вооруженных сил США, скорее всего, будут относиться с гораздо большей озабоченностью на Кубе, традиционном антагонисте Соединенных Штатов, чем в Канаде, близком союзнике США. Следовательно, в формировании международных результатов должно действовать определенное восприятие. По существу, конструктивисты не рассматривают анархию как неизменную основу международной системы. [38] а скорее утверждать, по словам Александра Вендта , что «анархия — это то, что делают из нее государства». [39] Конструктивисты также считают, что социальные нормы формируют и меняют внешнюю политику с течением времени, а не безопасность, на которую ссылаются реалисты.

марксизм

[ редактировать ]

Марксистские и неомарксистские теории международных отношений представляют собой структуралистские парадигмы, отвергающие реалистический / либеральный взгляд на государственный конфликт или сотрудничество; вместо этого сосредоточив внимание на экономических и материальных аспектах. Марксистские подходы аргументируют позицию исторического материализма и исходят из предположения, что экономические проблемы выходят за рамки других; что позволяет сделать класс центром обучения. Марксисты рассматривают международную систему как интегрированную капиталистическую систему, стремящуюся к накоплению капитала . Поддисциплиной марксистских международных отношений являются критические исследования безопасности . Подходы Грамши опираются на идеи итальянца Антонио Грамши, чьи работы касались гегемонии капитализма как идеологии. Марксистские подходы также вдохновили критических теоретиков, таких как Роберт В. Кокс , который утверждает, что «Теория всегда предназначена для кого-то и для какой-то цели». [40]

Одним из примечательных марксистских подходов к теории международных отношений является Иммануила Валлерстайна теория мировой системы , восходящая к идеям, высказанным Лениным в книге «Империализм: высшая стадия капитализма» . Теория мировой системы утверждает, что глобализированный капитализм создал ядро современных промышленно развитых стран, которые эксплуатируют периферию эксплуатируемых стран «третьего мира». Эти идеи были развиты Латиноамериканской школой зависимости . «Неомарксистские» или «новомарксистские» подходы в вернулись к трудам Карла Маркса поисках вдохновения . Ключевые «новые марксисты» включают Джастина Розенберга и Бенно Тешке . Марксистские подходы пережили возрождение после краха коммунизма в Восточной Европе.

Критика марксистских подходов к теории международных отношений включает узкую ориентацию на материальные и экономические аспекты жизни, а также предположение, что интересы, преследуемые акторами, проистекают из класса.

английская школа

[ редактировать ]« Английская школа » теории международных отношений, также известная как международное общество, либеральный реализм, рационализм или британские институционалисты, утверждает, что на международном уровне существует «общество государств», несмотря на состояние «анархии», т.е. отсутствие правителя или мирового государства. Несмотря на то, что ее называли английской школой, многие преподаватели этой школы не были ни англичанами, ни выходцами из Соединенного Королевства.

Большая часть работы Английской школы связана с изучением традиций прошлой международной теории, разделив ее, как это сделал Мартин Уайт в 1950-е годы в своих лекциях в Лондонской школе экономики , на три отдела:

- Реалист (или Гоббсиан, в честь Томаса Гоббса ), который рассматривает государства как независимые конкурирующие единицы.

- Рационалист (или Гроциан, в честь Гуго Гроция ), который смотрит на то, как государства могут работать вместе и сотрудничать ради взаимной выгоды.

- Революционист (или кантианец, в честь Иммануила Канта ), который смотрит на человеческое общество как на выходящее за пределы границ или национальной идентичности.

В широком смысле, сама английская школа поддерживала рационалистическую или гротианскую традицию, ища средний путь (или через средства массовой информации) между силовой политикой реализма и «утопизмом» революционизма. Английская школа отвергает бихевиористские подходы к теории международных отношений.

Один из способов думать об английской школе состоит в том, что, хотя некоторые теории отождествляют себя только с одной из трех исторических традиций (классический реализм и неореализм обязаны реалистической или гоббсианской традиции; марксизм, например, революционной традиции), английская школа стремится объединить все из них. Несмотря на большое разнообразие внутри «школы», большая часть ее предполагает либо изучение того, когда и как различные традиции сочетаются или доминируют, либо сосредоточение внимания на рационалистической традиции, особенно на концепции международного общества (которая больше всего ассоциируется с английской школой). мышление). Английская школа утверждает, что «наиболее выдающиеся теории международной политики можно разделить на три основные категории: реализм, который подчеркивает концепцию «международной анархии»; революционизм, который концентрируется на аспекте «морального единства» международного общества. и рационализм, основанный на аспекте «международного диалога и общения». [41] Таким образом, английская школа подчеркивает активное взаимодействие основных направлений теории международных отношений в понимании межгосударственных отношений.

В работе Хедли Булла «Анархическое общество», плодотворной работе школы, он начинает с рассмотрения концепции порядка, утверждая, что государства во времени и пространстве объединились, чтобы преодолеть некоторую опасность и неопределенность гоббсовской международной системы, чтобы создать международное сообщество государств, которые разделяют определенные интересы и взгляды на мир. Поступая таким образом, они делают мир более упорядоченным и в конечном итоге могут изменить международные отношения, сделав их значительно более мирными и полезными для их общих интересов.

Функционализм

[ редактировать ]Функционализм — теория международных отношений, возникшая главным образом на основе опыта европейской интеграции . Вместо личных интересов, которые реалисты считают мотивирующим фактором, функционалисты сосредотачиваются на общих интересах, разделяемых государствами. Интеграция развивает свою собственную внутреннюю динамику: по мере того, как государства интегрируются в ограниченных функциональных или технических областях, они все чаще находят импульс для дальнейших раундов интеграции в смежных областях. Эту « невидимую руку » явления интеграции называют «побочным эффектом». Хотя интеграции можно сопротивляться, по мере ее продвижения становится все труднее остановить ее распространение. Это использование, а также использование функционализма в международных отношениях , является менее распространенным значением функционализма .

Однако чаще всего функционализм представляет собой аргумент, объясняющий явления как функции системы, а не действующего лица или действующих лиц. Иммануил Валлерстайн использовал функционалистскую теорию, когда утверждал, что Вестфальская международная политическая система возникла для обеспечения безопасности и защиты развивающейся международной капиталистической системы. Его теория называется «функционалистской», потому что она утверждает, что событие является функцией предпочтений системы, а не предпочтений агента. Функционализм отличается от структурных или реалистических аргументов тем, что, хотя оба они обращают внимание на более широкие, структурные причины, реалисты (и структуралисты в более широком смысле) говорят, что структура дает стимулы агентам, в то время как функционалисты приписывают причинную силу самой системе, полностью игнорируя агентов.

Постструктурализм

[ редактировать ]Постструктурализм отличается от большинства других подходов к международной политике, потому что он не рассматривает себя как теорию, школу или парадигму, которая дает единое объяснение предмета. Напротив, постструктурализм — это подход, отношение или этос, который преследует критику определенным образом. Постструктурализм рассматривает критику как по своей сути позитивное упражнение, которое устанавливает условия возможности для поиска альтернатив. В нем говорится, что «любое понимание международной политики зависит от абстракции, представления и интерпретации». Среди ученых, связанных с постструктурализмом в международных отношениях, - Ричард К. Эшли , Джеймс Дер Дериан , Майкл Дж. Шапиро , Р.Б.Дж. Уокер , [42] и Лене Хансен .

Постмодернизм

[ редактировать ]Постмодернистские подходы к международным отношениям критикуют метанарративы и осуждают традиционные претензии международных отношений на истину и нейтралитет. [43]

Постколониализм

[ редактировать ]Постколониальные исследования международных отношений постулируют критический теоретический подход к международным отношениям (МО) и являются неосновной областью исследований международных отношений. Постколониализм фокусируется на сохранении колониальных форм власти и продолжающемся существовании расизма в мировой политике. [44]

Феминистская теория международных отношений

[ редактировать ]Феминистская теория международных отношений применяет гендерную перспективу к темам и темам международных отношений, таким как война, мир, безопасность и торговля. В частности, феминистские ученые-международники используют гендер для анализа того, как власть существует в различных международных политических системах. Исторически феминистские теоретики международных отношений изо всех сил пытались найти место в теории международных отношений, их работы либо игнорировались, либо дискредитировались. [45] Феминистские международные отношения также анализируют, как взаимодействуют социальное и политическое, часто указывая на то, как международные отношения влияют на людей и наоборот. В целом феминистские ученые-международники склонны критиковать реалистическую школу мысли за их сильный позитивистский и государственно-ориентированный подход к международным отношениям, хотя существуют феминистские ученые-международники, которые также являются реалистами. [45] Феминистские международные отношения заимствуют ряд методологий и теорий, таких как постпозитивизм , конструктивизм , постмодернизм и постколониализм .

Жан Бетке Эльштайн — ключевой разработчик феминистской теории международных отношений. В своей плодотворной книге « Женщины и война » Эльштайн критикует гендерные роли, присущие основной теории международных отношений. В частности, Эльштайн осуждает международные отношения за увековечивание традиции вооруженной гражданской культуры, которая автоматически исключает женщин/жен. [46] Вместо этого Эльшатин бросает вызов стереотипу о женщинах как исключительно пассивных миротворцах, проводя параллели между опытом военного времени и ее личным опытом из детства, а затем как матери. [46] Таким образом, некоторые феминистские теоретики международных отношений хвалили Эльштайн как одну из первых теоретиков, которые объединили личный опыт с международными отношениями, тем самым бросив вызов традиционному предпочтению международных отношений позитивизму . [46]

Синтия Энло — еще один влиятельный ученый в области феминистских международных отношений. Ее влиятельный феминистский труд по международным отношениям « Бананы, пляжи и базы » рассматривает вопрос о том, какое место женщины вписываются в международную политическую систему. [46] Подобно Жану Бетке Эльштайну , Энло смотрит на то, как международные отношения влияют на повседневную жизнь женщин. [46] Например, Энлоэ использует банановые плантации, чтобы проиллюстрировать, как международная политика влияет на разных женщин в зависимости от их географического положения, расы или этнической принадлежности. [46] Женщины, утверждает Энло, играют роль в международных отношениях, независимо от того, признана эта работа или нет, работая чернорабочими, женами, секс-работницами и матерями, иногда на армейских базах. [46]

Дж. Энн Тикнер — выдающийся феминистский теоретик международных отношений, написавшая множество известных письменных работ. Например, в ее статье «Вы просто не понимаете: сложные взаимоотношения между феминистками и теоретиками международных отношений» исследуются недопонимания, возникающие между учеными-феминистками и теоретиками международных отношений. В частности, Тикнер утверждает, что феминистская теория международных отношений иногда работает за пределами традиционных онтологических и эпистемологических структур международных отношений, вместо этого анализируя международные отношения с более гуманистической точки зрения. [45] Таким образом, Тикнер критически относился к тому, как само изучение международных отношений исключает женщин из участия в теоретизировании международных отношений. Эта статья Тикнера была встречена критикой со стороны многих ученых, таких как Роберт Кеохейн , написавший «За пределами дихотомии: беседы между международными отношениями и феминистской теорией». [47] и Марианна Маршан , которая раскритиковала предположение Тикнера о том, что феминистские ученые-международники работали в одной и той же онтологической реальности и эпистемологической традиции в своей статье «Различные сообщества/Разные реальности/Разные встречи». [48]

Психологические подходы к международным отношениям

[ редактировать ]Психологические подходы к международным отношениям сосредоточены на влиянии познания и эмоций на мировую политику. Посредством анализа принятия политических решений ученые изучили широкий спектр вопросов, начиная от ядерной стратегии и распространения ядерного оружия до сдерживания, заверения, подачи сигналов и переговоров, а также управления конфликтами и их разрешения. [49]

В 1970-х годах исследователи мировой политики начали использовать новые исследования в области когнитивной психологии, чтобы объяснить решения о сотрудничестве или конкуренции в международных отношениях. Когнитивная психология отвела познанию центральную роль в объяснении процесса принятия решений человеком. Было обнаружено, что поведение людей часто отклоняется от ожиданий традиционной модели рационального выбора. Чтобы объяснить эти отклонения, когнитивные психологи разработали несколько концепций и теорий. К ним относятся, среди прочего, теории неправильного восприятия, важность убеждений и схем в обработке информации, а также использование аналогий и эвристики при интерпретации информации.

Ученые-международники восприняли эти идеи и применили их к вопросам мировой политики. Например, Роберт Джервис выявил закономерности неправильного восприятия лидеров в исторических случаях, которые привели к нежелательной эскалации, провалам сдерживания и началу войны. [50] Дебора Уэлч Ларсон и Роуз МакДермотт назвали системы убеждений и схемы центральными движущими силами обработки информации и принятия внешнеполитических решений. [51] Керен Ярхи-Мило исследовала, как политики полагаются на когнитивные методы, называемые «эвристикой», когда оценивают намерения своих противников. [52]

Помимо когнитивной психологии, социальная психология уже давно вдохновляет исследования в области международных отношений. Социальные психологи определили фундаментальную человеческую потребность в идентичности – в том, как человек или группа известны или хотят, чтобы их знали другие. Возникающая в результате динамика формирования идентичности может способствовать конфликтам между группами. Ученые-международники использовали идеи социальной психологии для изучения динамики конфликтов между группами, а также процессов управления и разрешения конфликтов. [53]

Совсем недавно исследователи международных отношений начали использовать исследования эмоций в психологии, чтобы пролить свет на проблемы мировой политики. Исследования в области психологии показывают, что аффект и эмоции являются основными факторами принятия решений и поведения. Это имеет серьезные последствия для нашего понимания внешней политики, эскалации войны, разрешения конфликтов и многих других проблем мировой политики. Например, Роуз МакДермотт и Джонатан Мерсер были одними из первых, кто использовал эти новые открытия, чтобы доказать, что аффективный опыт может иметь адаптивные функции, способствуя быстрому и эффективному принятию решений. [54] Томас Долан использовал теорию аффективного интеллекта, чтобы показать, что некоторые эмоциональные реакции, которые могут возникнуть у лидеров на новые события во время войны, такие как радость или тревога, имеют тенденцию вызывать изменения в их подходах к войне, в то время как другие, такие как удовлетворение или разочарование, склонны к изменению их подходов к войне. вызвать сопротивление переменам. [55] Объединив идеи экспериментальной психологии и социологии эмоций, Робин Марквица разработал « теорию эмоционального выбора » как модель, альтернативную теории рационального выбора и конструктивистским взглядам. [56]

эволюционные точки зрения, например, эволюционной психологии , помогают объяснить многие особенности международных отношений. Утверждалось, что [57] Люди в среде предков не жили в государствах и, вероятно, редко взаимодействовали с группами за пределами очень локальной территории. Однако утверждается, что на современные международные отношения влияют различные развившиеся психологические механизмы, в частности механизмы межгруппового взаимодействия. К ним относятся развитые механизмы социального обмена, мошенничество и его обнаружение, статусные конфликты, лидерство, различия и предубеждения внутри и вне групп , коалиции и насилие.

Стипендия теории международных отношений

[ редактировать ]В статье 1955 года Кеннет В. Томпсон охарактеризовал теорию международных отношений как недавнее явление в политической науке. [58] Томпсон различал «нормативную» теорию международных отношений, «общую» теорию международных отношений и теорию международных отношений как «основу действия». [58]

В последние годы несколько ученых в области международных отношений отметили, по их мнению, тенденцию отхода от теории международных отношений в науке о международных отношениях. [59] [60] [61] [62] [63] В сентябрьском выпуске European Journal of International Relations за 2013 год и в июньском выпуске журнала Perspectives on Politics за 2015 год обсуждалось состояние теории международных отношений. [64] [65] Исследование 2016 года показало, что, хотя теоретические инновации и качественный анализ составляют значительную часть подготовки выпускников, журналы отдают предпочтение теории среднего уровня, количественной проверке гипотез и методологии публикации. [66]

Альтернативные подходы

[ редактировать ]Этот раздел нуждается в расширении . Вы можете помочь, добавив к нему . ( ноябрь 2015 г. ) |

Было разработано несколько альтернативных подходов, основанных на фундаментализме , антифундационализме , бихевиорализме , структурализме и постструктурализме .

Поведенческая теория международных отношений — это подход к теории международных отношений, который верит в идею о том, что социальные науки могут адаптировать методологии естественных наук. [67] Соответственно, ученые-бихевиористы отвергают измы (идеологические подходы), потому что их приверженцы считают, что максимы их измов самоочевидны. Вместо систематической проверки максим для определения их истинности бихевиористы считают, что сторонники идеологических измов распространяют пропаганду под видом научных исследований, чтобы направлять политиков.

Последняя формулировка поведенческого подхода включает макротеории или парадигмы . То есть теории, которые можно применять на нескольких уровнях анализа. [68] Теории, ранее разработанные в экономике и социологии, применяются к международным делам, в то время как основные измы, такие как реализм, преобразуются в форму, которую можно систематически проверять с помощью обширных баз данных. Основные парадигмы международных отношений определяются как марксистская (не идеологический марксизм ), парадигма массового общества , построения сообщества и парадигма рационального действующего лица , каждая из которых является домом для альтернативных вариантов. Ученые-бихевиористы стремятся модернизировать идентифицированные выше подходы в варианты существующих парадигм , которые можно будет проверить эмпирически, после чего будущее теории международных отношений выйдет за рамки непроверенных максим к прочному фундаменту знаний.

См. также

[ редактировать ]- Дипломатическая история

- Внешняя политика

- Международно-правовые теории

- Список журналов по международным отношениям

- Философия войны

Ссылки

[ редактировать ]- ^ Снайдер, Джек (2004). «Один мир, конкурирующие теории», Foreign Policy , 145 (ноябрь/декабрь), стр.52.

- ^ Фирон, Джеймс; Вендт, Александр (2002), «Рационализм против конструктивизма: скептический взгляд» , Справочник по международным отношениям , SAGE, стр. 52–72, doi : 10.4135/9781848608290.n3 , ISBN 9780761963059

- ^ Абадия, Адольфо А. (2015). «От либерализма к неореализму. Споры вокруг классического реализма» [От либерализма к неореализму. Дискуссия вокруг классического реализма] (PDF) . Телос. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales (на испанском языке). 17 (3): 438–459. дои : 10.36390/telos173.05 . ISSN 1317-0570 . S2CID 147564996 . ССНР 2810410 .

- ^ Берчилл, Скотт и Эндрю Линклейтер (2005). «Введение» в книге «Теории международных отношений » под ред. Скотт Берчилль и др., Нью-Йорк: Пэлгрейв Макмиллан, стр.6.

- ^ Берчилл, Скотт и Эндрю Линклейтер (2005). «Введение» в книге «Теории международных отношений » под ред. Скотт Берчилл и др., Нью-Йорк: Пэлгрейв Макмиллан, стр.1.

- ^ Перейти обратно: а б Берчилл, Скотт и Эндрю Линклейтер (2005). «Введение» в книге «Теории международных отношений » под ред. Скотт Берчилл и др., Нью-Йорк: Пэлгрейв Макмиллан, стр.7.

- ^ Шмидт, Брайан; Лонг, Дэвид (2005). Империализм и интернационализм в дисциплине международных отношений . Нью-Йорк: Издательство Государственного университета Нью-Йорка. ISBN 9780791463239 .

- ^ См. Форд, Стивен (1995). «Международный реализм и политическая наука: Фукидид, Макиавелли и неореализм», International Studies Quarterly 39 (2), стр. 141–160.

- ^ Перейти обратно: а б «Политический реализм | Интернет-энциклопедия философии» . Iep.utm.edu . Проверено 4 апреля 2017 г.

- ^ Данн, Тим и Брайан К. Шмидт (2004). «Реализм» в книге «Глобализация мировой политики » под редакцией Джона Бэйлиса, Стива Смита и Патрисии Оуэнс, Нью-Йорк: Oxford University Press, 4-е изд.

- ^ Снайдер, Джек (2004). «Один мир, конкурирующие теории», Foreign Policy , Vol. 145 (ноябрь/декабрь), стр.59

- ^ Снайдер, Джек (2004). «Один мир, конкурирующие теории», Foreign Policy , Vol. 145 (ноябрь/декабрь), стр.55

- ^ Перейти обратно: а б Миршаймер, Джон (2001). Трагедия политики великих держав . Нью-Йорк: WW Norton & Company. стр. 25–26 . ISBN 978-0-393-07624-0 .

- ^ «Структурный реализм» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 17 марта 2009 г. Проверено 18 октября 2009 г.

- ^ Лами, Стивен (2008). «Современные подходы: неореализм и неолиберализм», в книге «Глобализация мировой политики: введение в международные отношения » под редакцией Джона Бэйлиса, Стива Смита и Патрисии Оуэнс, 4-е издание, Нью-Йорк: Oxford University Press, стр. 127

- ^ Глобализация мировой политики: введение в международные отношения . Издательство Оксфордского университета. 2008. ISBN 978-0-19-929777-1 .

- ^ Лами, Стивен (2008). «Современные подходы: неореализм и неолиберализм», в книге «Глобализация мировой политики: введение в международные отношения » под редакцией Джона Бэйлиса, Стива Смита и Патрисии Оуэнс, 4-е издание, Нью-Йорк: Oxford University Press, стр. 127–128

- ^ Снайдер, Гленн Х. (2002). «Наступательный реализм Миршаймера и борьба за безопасность: обзорное эссе» . Международная безопасность . 27 (1): 149–173. дои : 10.1162/016228802320231253 . ISSN 0162-2889 . JSTOR 3092155 . S2CID 57569322 .

- ^ Гарцке, Эрик (1998). «Кант, мы все просто ладим? Возможности, желание и истоки демократического мира», Американский журнал политической науки, том. 42, нет. 1, стр. 1-27.

- ^ Шмидт, Брайан К. (1998). Политический дискурс анархии: дисциплинарная история международных отношений , Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, стр. 219.

- ^ Альтман Д., Рохас-де-Галаррета Ф. и Урдинес Ф. (2021). Интерактивная модель демократического мира. Журнал исследований мира, 58 (3), 384–398.

- ^ Розато, Себастьян (2003). «Ошибочная логика теории демократического мира», American Political Science Review , Vol. 97, № 4, ноябрь, стр. 585–602.

- ^ Коупленд, Дейл (1996). «Экономическая взаимозависимость и война: теория торговых ожиданий», Международная безопасность , Том. 20, № 4, Весна, стр. 5–41.

- ^ Хатчисон, Марк Л.; Старр, Дэниел Г. (2017). «Территориальный мир: теория, доказательства и последствия». В Томпсоне, Уильям Р. (ред.). Оксфордская исследовательская энциклопедия политики . Издательство Оксфордского университета. дои : 10.1093/акр/9780190228637.013.285 . ISBN 978-0-19-022863-7 .

- ^ Сатч, Питер и Хуанита Элиас (2006). Международные отношения: основы , Нью-Йорк: Routledge, с. 11

- ^ Кеохейн, Роберт О.; Най, Джозеф С. (1997). «Реализм и сложная взаимозависимость» . В Крейн, Джордж Т.; Амави, Абла (ред.). Теоретическая эволюция международной политической экономии: читатель . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. п. 133. ИСБН 978-0-19-509443-5 .

- ^ Кеохан и Най 1997 , стр. 134.

- ^ Чендлер, Дэвид (2010). Международное государственное строительство – подъем постлиберальной парадигмы . Абингдон, Оксон: Рутледж. стр. 43–90. ISBN 978-0-415-42118-8 .

- ^ Ричмонд, Оливер (2011). Постлиберальный мир . Абингдон, Оксон: Рутледж. ISBN 978-0-415-66784-5 .

- ^ Уолт, Стивен М. (1998). Внешняя политика , № 110, Специальное издание: Границы знаний. (Весна 1998 г.), с. 41: «Окончание холодной войны сыграло важную роль в легитимизации конструктивизма. Реализм и либерализм не смогли предвидеть это событие и не смогли его объяснить.

- ^ Хэй, Колин (2002). Политический анализ: критическое введение , Бейзингсток: Пэлгрейв, с. 198

- ^ Ричард Джексон (21 ноября 2008 г.). «Глава 6: Социальный конструктивизм». Введение в международные отношения 3e (PDF) . Издательство Оксфордского университета. Архивировано из оригинала (PDF) 23 апреля 2007 г.

- ^ Хопф, Тед (1998). «Обещания конструктивизма в теории международных отношений», Международная безопасность , Том. 23, № 1, Лето, с. 171

- ^ Барнетт, Майкл (2008). «Социальный конструктивизм» в книге «Глобализация мировой политики » под редакцией Джона Бейлиса, Стива Смита и Патрисии Оуэнс, Нью-Йорк: Oxford University Press, 4-е изд., стр. 162

- ^ Перейти обратно: а б Адлер, Эммануэль, «Выбирая золотую середину», Европейский журнал международных отношений, том 3, 1997, стр. 319.

- ^ Фиерке, К.М. (2016). «Конструктивизм», в книге «Теории международных отношений: дисциплина и разнообразие » под редакцией Тима Данна, Мили Курки и Стива Смита, Оксфорд: Oxford University Press, стр. 167.

- ^ В онтологии международных отношений относится к базовой единице анализа, которую использует теория международных отношений. Например, для неореалистов человек является основной единицей анализа.

- ^ «База знаний по теории IR» . Irtheory.com . 03.04.2015 . Проверено 4 апреля 2017 г.

- ^ Вендт, Александр (1992). «Анархия — это то, что делают из нее государства: социальная конструкция силовой политики», в International Organization , vol. 46, нет. 2.

- ^ Кокс, Роберт (1981). «Социальные силы, государства и мировые порядки: за пределами теории международных отношений», Millennium - Journal of International Studies, Vol. 10, стр. 126–155.

- ^ Левкович, Николас (2010). Немецкий вопрос и международный порядок, 1943–48 . Бейзингсток и Нью-Йорк: Пэлгрейв Макмиллан. стр. 8–9. ISBN 978-1-349-32035-6 .

- ^ «Данн, Курки и Смит: Теории международных отношений 4e: Глава 11: Руководство по пересмотру» . Центр онлайн-ресурсов издательства Оксфордского университета . Издательство Оксфордского университета. 2016 . Проверено 19 ноября 2020 г. .

- ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 28 марта 2012 г. Проверено 21 июля 2011 г.

{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка ) - ^ Бэйлис, Джон, Стив Смит и Патрисия Оуэнс, Глобализация мировой политики , Нью-Йорк: Oxford University Press, 4-е изд., стр. 187-189.

- ^ Перейти обратно: а б с Тикнер, Дж. Энн (декабрь 1997 г.). «Вы просто не понимаете: сложные отношения между феминистками и теоретиками международных отношений» . Ежеквартальный журнал международных исследований . 41 (4): 611–632. дои : 10.1111/1468-2478.00060 . hdl : 1885/41080 . ISSN 0020-8833 .

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г «Представляем Эльштейн, Энло и Тикнер: взгляд на ключевые усилия феминисток, прежде чем двигаться дальше» , Feminist International Relations , Cambridge University Press, стр. 18–50, 20 декабря 2001 г., doi : 10.1017/cbo9780511491719.002 , ISBN 978-0-521-79627-9 , получено 4 февраля 2021 г.

- ^ Кеохейн, Роберт О. (март 1998 г.). «За пределами дихотомии: беседы между международными отношениями и феминистской теорией» . Ежеквартальный журнал международных исследований . 42 (1): 193–197. дои : 10.1111/0020-8833.00076 . ISSN 0020-8833 .

- ^ Маршан, Марианна (1998). «Разные сообщества / разные реальности / разные встречи: ответ Дж. Энн Тикнер». Ежеквартальный журнал по международным отношениям . 42 : 199–204 – через JSTOR.

- ^ Обзоры см., например, Goldgeier, JM и PE Tetlock (2001). «Психология и международные отношения», Ежегодный обзор политической науки , том. 4, стр. 67-92; Дженис Гросс Штейн (2013). «Психологические объяснения международного принятия решений и коллективного поведения», в Справочнике по международным отношениям под редакцией Уолтера Карлснаса, Томаса Рисса и Бет Симмонс, 2-е изд. Нью-Йорк: Сейдж, стр. 195–219.

- ^ Джервис, Роберт (1976). Восприятие и заблуждение в международной политике . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета.

- ^ Ларсон, Дебора Уэлч (1994). «Роль систем и схем убеждений в принятии внешнеполитических решений». Политическая психология , 15 (1), стр. 17–33; Роуз МакДермотт (2002). «Контроль над вооружениями и первая администрация Рейгана: системы убеждений и политический выбор», Журнал исследований холодной войны , 4 (4), стр. 29–59.

- ^ Ярхи-Мило, Керен (2014). Знание противника: лидеры, разведка и оценка намерений в международных отношениях . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета.

- ^ См., например, Харфф, Барбара и Тед Роберт Гурр (1988). «К эмпирической теории геноцидов и политических убийств: выявление и измерение случаев с 1945 года», International Studies Quarterly , 32, стр. 359–371; т'Харт, Пол, Эрик К. Стерн и Бенгт Санделиус (1997). «Разработка внешней политики наверху: динамика политических групп», в книге Пола Т'Харта, Эрика К. Штерна и Бенгта Санделиуса, ред., « За пределами группового мышления: динамика политических групп и разработка внешней политики» . Мичиган: Издательство Мичиганского университета, стр. 3–34.

- ^ Макдермотт, Роуз, «Чувство рациональности: значение нейробиологических достижений для политической науки», Перспективы политики 2 (4) (2004), стр. 691–706; Джонатан Мерсер (2005). «Рациональность и психология в международной политике», Международная организация 59 (1), стр. 77–106.

- ^ Долан, Томас М. (2016). «Идти по-крупному или идти домой? Положительные эмоции и реакция на успех во время войны», International Studies Quarterly , 60 (2), стр. 230–42; Томас М. Долан (2016). «Эмоции и стратегическое обучение на войне», Анализ внешней политики , 12 (4), стр. 571–90.

- ^ Марквица, Робин (2018). Эмоциональный выбор: как логика аффекта формирует принудительную дипломатию . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

- ^ Макдермотт, Роуз; Давенпорт, Кристиан (25 января 2017 г.). «К эволюционной теории международных отношений» . Оксфордская исследовательская энциклопедия политики . doi : 10.1093/acrefore/9780190228637.013.294 . ISBN 9780190228637 .

- ^ Перейти обратно: а б Томпсон, Кеннет В. (1955). «К теории международной политики» . Американский обзор политической науки . 49 (3): 733–746. дои : 10.2307/1951435 . ISSN 0003-0554 . JSTOR 1951435 . S2CID 147041418 .

- ^ Миршаймер, Джон Дж.; Уолт, Стивен М. (1 сентября 2013 г.). «Оставляя теорию позади: почему упрощенная проверка гипотез вредна для международных отношений». Европейский журнал международных отношений . 19 (3): 427–457. дои : 10.1177/1354066113494320 . ISSN 1354-0661 . S2CID 52247884 .

- ^ Аггарвал, Винод К. (01 сентября 2010 г.). «Я не получаю никакого уважения: 1 Трудности IPE2» . Ежеквартальный журнал международных исследований . 54 (3): 893–895. дои : 10.1111/j.1468-2478.2010.00615.x . ISSN 1468-2478 .

- ^ Кеохейн, Роберт О. (16 февраля 2009 г.). «Старый ИПЭ и новый». Обзор международной политической экономии . 16 (1): 34–46. дои : 10.1080/09692290802524059 . ISSN 0969-2290 . S2CID 155053518 .

- ^ Деш, Майкл (01 июня 2015 г.). «Техника превосходит актуальность: профессионализация политической науки и маргинализация исследований безопасности». Перспективы политики . 13 (2): 377–393. дои : 10.1017/S1537592714004022 . ISSN 1541-0986 . S2CID 147194910 .

- ^ Исаак, Джеффри К. (01 июня 2015 г.). «За более публичную политологию» . Перспективы политики . 13 (2): 269–283. дои : 10.1017/S1537592715000031 . ISSN 1541-0986 .

- ^ «Содержание — Сентябрь 2013, 19 (3)» . Журналы мудрецов . Проверено 17 февраля 2016 г.

- ^ «Перспективы политики, том 13, выпуск 02» . Journals.cambridge.org . Проверено 17 февраля 2016 г.

- ^ Колган, Джефф Д. (12 февраля 2016 г.). «Куда идут международные отношения? Данные аспирантуры». Ежеквартальный журнал международных исследований . 60 (3): 486–498. дои : 10.1093/isq/sqv017 . ISSN 0020-8833 .

- ^ Джексон, Роберт и Георг Соренсен (2015). Введение в международные отношения: теории и подходы , Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 3-е изд., стр. 305.

- ^ Майкл Хаас (2017). Теория международных отношений: конкурирующие эмпирические парадигмы >Лэнхэм, Мэриленд: Лексингтон.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]- Бейлис, Джон; Стив Смит; и Патрисия Оуэнс. (2008) Глобализация мировой политики , ОУП, 4-е издание.

- Браумёллер, Медведь. (2013) Великие державы и международная система: системная теория в эмпирической перспективе. Издательство Кембриджского университета.

- Берчилль и др. ред. (2005) Теории международных отношений , 3-е издание, Пэлгрейв, ISBN 1-4039-4866-6

- Чернофф, Фред. Теория и метатеория в международных отношениях: концепции и противоречивые мнения , Пэлгрейв Макмиллан.

- Гийо Николя, изд. (2011) Изобретение теории международных отношений: реализм, Фонд Рокфеллера и конференция по теории 1954 года .

- Хаас, Майкл (2017). Теория международных отношений: конкурирующие эмпирические парадигмы , Лексингтон, ISBN 9781498544993

- Хедли Булл, Анархическое общество , издательство Колумбийского университета.

- Джексон, Роберт Х. и Георг Соренсен (2013) Введение в международные отношения: теории и подходы , Оксфорд, OUP, 5-е изд.

- Лавель, Кэтрин К., (2020) Проблемы многонационализма, Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета. ISBN 9780300230451

- Ван дер Пейл, Кес, Дисциплина превосходства Запада: способы международных отношений и политической экономии, Том III , Pluto Press, 2014, ISBN 9780745323183

- Моргентау, Ганс. Политика среди наций

- Петтман, Ральф (2010) Мировые дела: аналитический обзор . Мировая научная пресса.

- Вальс, Кеннет. Теория международной политики

- Вальс, Кеннет. Человек, государство и война , издательство Колумбийского университета.

- Вебер, Синтия. (2004) Теория международных отношений. Критическое введение , 2-е издание, Тейлор и Фрэнсис, ISBN 0-415-34208-2

- Вендт, Александр. Социальная теория международной политики , Издательство Кембриджского университета.

- Джек Снайдер «Один мир, конкурирующие теории» во внешней политике

- Стивен Уолт « Один мир, много теорий» во внешней политике

Внешние ссылки

[ редактировать ]- Theory Talks Интервью с ключевыми теоретиками международных отношений