Россия в Первой мировой войне

Россия была одной из главных воюющих сторон в Первой мировой войне : с августа 1914 по декабрь 1917 года она воевала на центральных стороне Антанты против держав .

В начале 20 века Российская империя была великой державой по своей огромной территории, населению и сельскохозяйственным ресурсам. Ее железнодорожная сеть и промышленность быстро развивались, но она еще не догнала западные державы, особенно Германскую империю . Русско -японская война 1904–1905 годов, за которой последовала революция 1905 года , выявила слабости российского военного аппарата и выявила глубокие политические и социальные разногласия, усугубив вопрос о национальных меньшинствах .

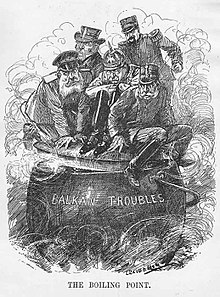

Соперничество России с Германией и Австро-Венгрией привело к союзу с Францией и участию в балканских делах. Июльский кризис положил начало общему конфликту, в котором Россия выступила в союзе с Францией и Великобританией .

Император Николай II верил, что сможет восстановить свою самодержавную власть и воссоединить свой народ посредством победоносной войны. Однако плохо оснащенная и плохо подготовленная к длительному бою армия потерпела в 1914 и 1915 годах ряд поражений: Империя понесла тяжелые людские и территориальные потери. Несмотря на ограничения международной торговли , Россия создала военную экономику и одержала частичные победы в 1916 году.

Однако дискредитация правящего класса, инфляция и дефицит в городах, неудовлетворенные требования крестьян и национальных меньшинств привели к распаду страны: революция февраля-марта 1917 г. смела царский режим. . Временное правительство с демократическими устремлениями попыталось возобновить военные действия, но армия, подорванная дезертирством и мятежами , развалилась.

Октябрьско -ноябрьская революция 1917 года привела к роспуску армии, а также экономической и социальной структуры. Германией , отказавшись от 3 марта 1918 года большевистский режим подписал Брест-Литовский мирный договор с Украины , Прибалтики и Кавказа . Раздираемая Россия вскоре перешла от международной войны к гражданской войне .

Контекст

[ редактировать ]Великая сила и ее пределы

[ редактировать ]Накануне Великой войны.. [ 1 ] Россия была самым густонаселенным государством Европы: при 175 миллионах жителей она имела почти в 3 раза больше населения Германии , армию в 1,3 миллиона человек и почти 5 миллионов резервистов . Ее промышленный рост, составлявший порядка 5% в год в период с 1860 по 1913 год, а также обширность территории и природных ресурсов делают ее стратегическим гигантом. Российская железнодорожная сеть выросла с 50 000 км в 1900 году до 75 000 в 1914 году. Добыча угля выросла с 6 миллионов тонн в 1890 году до 36 миллионов в 1914 году. Добыча нефти, благодаря бакинским месторождениям, была второй по величине в мире. В Германии начальник штаба Мольтке предсказал, что в результате быстрого роста России военная мощь Германии будет превзойдена мощью ее противников в 1916–1917 годах, в то время как Франция, усиленная франко-российским союзом 1892 года, ожидала, что « Русский «паровой каток» разгромит Германию при первом же неприятельском движении. [ 2 ]

Однако эта власть покоится на нестабильном фундаменте. Промышленное производство России, занимавшей 4-е место в мире, превосходило производство Франции и Австро-Венгрии , но сильно отставало от производства тройки крупнейших стран — США , Великобритании и Германии . Развитие армии, железных дорог и промышленности во многом зависело от государственных займов , особенно из Франции, а также от импорта иностранного капитала и технологий. Проценты по долгу, самые высокие в мире, обычно превышали торговый профицит. В 1914 90% горнодобывающей промышленности, 100% нефти, 40% металлургии и 50% химической промышленности принадлежали иностранным фирмам. Несмотря на высокие тарифы, российская промышленность была не очень конкурентоспособна, и страна была вынуждена импортировать большую часть машин, а экспорт в основном был представлен сельскохозяйственной продукцией (63% в 1913 г.) и древесиной (11%). [ 3 ]

В 1914 году в сельскохозяйственном секторе все еще было занято 80% работающего населения, и темпы его роста около 2% в год были едва достаточными, чтобы компенсировать прирост населения на 1,5% в год, особенно потому, что большая часть сельскохозяйственной продукции экспортировалась в покрыть промышленный импорт и долг. Урожайность пшеницы низкая: около трети от уровня Англии или Германии по пшенице и вдвое по картофелю. Страна страдала от голода, подобного голоду 1891 года , и даже в обычные годы русские районы расселения с их суровым климатом и бедными почвами зависели от более плодородных нерусских регионов. [ 4 ]

Промышленность с 3 миллионами рабочих в 1914 году представляла лишь 1,75% населения, но ее быстрый рост создавал огромные социальные проблемы: рабочие, плохо размещенные в нездоровых городах, были восприимчивы к революционной пропаганде большевиков или меньшевиков -социалистов, эсеров-народников. и анархисты . [ 5 ] Крестьянство было плохо кормлено и образовано; хотя взимаемый налог на душу населения был выше, чем в Великобритании, в 1913 году государство потратило 970 миллионов рублей на армию и только 154 миллиона рублей на здравоохранение и образование. [ 6 ] В 1913 году 70% населения было еще неграмотным. [ 7 ] Однако начальное образование быстро прогрессировало, особенно в крупных городах: уровень грамотности среди молодых призывников в 1914 году в Московской и Санкт-Петербургской губерниях достиг 90% . Образованные молодые крестьяне, лучше знакомые с новыми методами и процедурами, стали более напористыми и стремились вырваться из-под власти крестьянской общины и крупных землевладельцев. [ 8 ]

Интеллигенция . также быстро росла: число студентов выросло с 5 000 в 1860 году до 79 000 (45% из них женщины) в 1914 году, но ей не удалось преодолеть культурный разрыв между массами и элитой [ 8 ]

- Экономика и общество в Российской империи до 1914 г.

-

Промышленный взлет в разгаре: паровоз «Паровоз Н» производства Коломны , 1913 год.

-

Баржа, перевозящая повозки, запряженные лошадьми, по реке Енисей , 1913 год.

-

Крестьяне Вологодской губернии (север России), 1890 год.

-

Бакинская нефтяная скважина, гр. 1890.

-

Класс в земской школе, гр. 1908–1912.

Разделенная страна

[ редактировать ]

Самодержавие , которая в XIX веке, казалось , династии Романовых пользовалась абсолютной властью, все чаще ставилось под сомнение. Русский голод 1891–1892 годов в Поволжской и Уральской губерниях, сопровождавшийся эпидемиями холеры и тифа , плохо управлялся властями, запретившими распространение «паникёрской» информации и сосредоточившимися на сохранении экспорта зерна. Земства мобилизовались в ассоциации на помощь крестьянам и, как только кризис закончился, потребовали политических прав (губернские союзы) и интеллигенция : именно в это время многие интеллектуалы под влиянием Толстого обратились к революционным идеям. [ 9 ]

Русско -японская война 1904–1905 годов обнажила структурные слабости русской военной машины и некомпетентность значительной части высшего командования. На Маньчжурском фронте армейские генералы отправили войска, плохо оснащенные, плохо обученные современному вооружению и плохо снабженные бесконечной Транссибирской магистралью , на смерть в штыковых атаках, в то время как Балтийский флот , отправленный на Тихий океан , был уничтожен. японцами . в Цусимском сражении (27–28 мая 1905 г.) Либеральная земская буржуазия, поддержавшая военные действия, возмутилась; промышленник Александр Гучков возглавил кампанию по осуждению халатности бюрократии и военачальников, которой способствовала благосклонность Суда. [ 10 ]

Дискредитация власти и экономический кризис, вызванный войной против Японии , привели к русской революции 1905 года , которая сначала вспыхнула в Санкт-Петербурге в январе, а затем распространилась на деревню: [ 11 ] около 3000 усадеб крупных помещиков (15% от общего числа) были разрушены крестьянами в 1905–1906 гг. Во многих деревнях крестьяне организовались в автономные коммуны, требуя всеобщего избирательного права и аграрной реформы посредством распределения земли. С января по октябрь 1905 г. армия направлялась не менее 2700 раз для подавления восстаний; в некоторых случаях солдаты, сами крестьянского происхождения, отказывались подчиняться и поднимали мятеж . [ 12 ] Сельские волнения были повсеместными на протяжении всего десятилетия, и для их подавления посылали армию в 1901, 1902, 1903, 1909 и снова в 1913 году. [ 13 ]

Чтобы сохранить свой престол, Николаю II пришлось подписать Манифест от 17 октября 1905 года (30 октября по григорианскому календарю ), устанавливавший парламент, Государственную Думу , свободу печати и собраний. [ 14 ] Петр Столыпин , назначенный министром внутренних дел в апреле 1906 года и премьер-министром в июле 1907 года, продвигал ряд реформ: обязательное образование, гражданские права для евреев и старообрядцев , продвижение класса мелких землевладельцев посредством демонтажа крестьянской общины, реформа управления и статуса рабочих. Эта программа могла бы избежать революции, но потребовала бы, как выразился Столыпин, «двадцати лет мира». Сам он был убит в 1911 году эсером . [ 15 ]

- Восстание и репрессии, 1905–1908 гг.

Народы и национальности

[ редактировать ]

В Европе, где принцип национального государства набирал силу, Российская империя все чаще рассматривалась как « тюрьма для народа », даже если Ленин придумал эту фразу только в 1914 году. Хотя Великое княжество Финляндское , аннексированное Россией, В 1809 г., сохраняя относительную автономию, имперское государство ничего не делало для удовлетворения автономистских и культурных требований других периферийных народов. С развитием городского среднего класса чувство идентичности выступило против российского государства, а также против бывших немецко-балтийских элит в Эстонии и Латвии и поляков в Литве . В русской Польше национальное чувство, пришедшее из городской культуры, распространилось среди рабочих и крестьян, тогда как на Украине , под влиянием русинов Австро - Венгрии , культурные права которых были гораздо более напористыми, оно затронуло главным образом крестьянство, городское население. население в большей степени русское (или русифицированное), польское, немецкое или еврейское. [ 16 ]

Для противодействия революционным течениям реакционные круги поощряли создание монархических, антисоциалистических и антисемитских партий, важнейшей из которых является Союз русского народа ; эти группы, известные под общим названием « Черные сотни организовали серию погромов », начиная с 1905 года, . Их поддержал сам царь. [ 17 ]

Панславизм и немецкая угроза

[ редактировать ]

Большая свобода выражения мнений после 1905 года в политике и прессе также позволила свободно выражать великорусский национализм, панславизм и антигерманизм. Последнее подогревалось выгодным социальным положением немцев в России , среди которых было много богатых помещиков, высокопоставленных государственных служащих и придворных сановников (императрица Александра Федоровна была немкой), а также превосходством экономики Германской империи , наводнившей Россия с ее капиталом и промышленной продукцией. В 1914 году передовик газеты «Новое время» писал: «В последние двадцать лет наш западный сосед [Германия] крепко держала в своих клыках жизненно важные источники нашего процветания и, как вампир , сосала кровь русских». крестьянин». [ 18 ] Накануне войны на долю Германии приходилось 47% международной торговли России. [ 19 ] В 1915 году русский офицер объяснил американскому журналисту Джону Риду, почему русские крестьяне были «полны патриотизма» в борьбе с немцами: «Они ненавидят немцев. Видите ли, большая часть сельскохозяйственной техники поступает из Германии, и эти машины лишили многих крестьян свою работу, отправляя их на заводы в Петроград , Москву , Ригу и Одессу , не говоря уже о том, что немцы наводняют Россию дешевой продукцией, заставляя наши заводы закрываться и выгонять тысячи рабочих . работа ." Однако скептически настроенный Джон Рид отмечает, что у русских крестьян даже больше причин негодовать на своих повелителей, чем у немцев. [ 20 ]

Однако образованные круги России были обеспокоены также глобальной политикой Вильгельма II , направленной на распространение немецкой военной и колониальной мощи по всему миру, а также политикой Австро-Венгрии , союзницы Германии , с ее амбициями на Балканах . Во время боснийского кризиса 1908 года Александр Гучков , лидер умеренной октябристской партии, осудил отсутствие реакции России на аннексию Боснии и Герцеговины двойной монархией как «дипломатическую Цусиму». Умеренные, либеральные и правые партии призвали к твердости перед лицом австро-германского союза. Угроза пангерманизма усилила панславизм среди некоторых российских элит. [ 21 ] На Панславянском конгрессе в Праге в июле 1908 года делегаты Российской Думы предложили славянам Австро-Венгрии и Балкан образовать федерацию с Россией. Сторонники панславизма сформировали общества для поддержки славянских «братских народов» против Османской империи во время Балканских войн 1912–1913 годов. [ 22 ] В 1912 году князь Григорий Трубецкой , отвечавший за вопросы Османской империи и Балкан в Министерстве иностранных дел, выступал за распространение российской гегемонии на Балканы и Константинополь . Великий князь Николай Николаевич , дядя царя и зять короля Черногории Николая , также был склонен на сторону панрабов. [ 21 ]

Александр Гучков, ставший председателем думского комитета по обороне, поддержал масштабную программу перевооружения, но поставил ее в зависимость от реформы высшего командования: он потребовал передать штаб Императорского российского флота под контроль правительства, а не армии. Суд, и что продвижение по службе должно основываться на заслугах, а не на предпочтениях. Николай II лишь неохотно согласился на эту реформу по настоянию своего премьер-министра Столыпина и после парламентского подтверждения его титула Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами. [ 23 ]

Однако российское руководство осознавало опасность войны с Германией. Генеральный штаб и министр иностранных дел Сергей Сазонов считали, что армия не будет готова до 1917 года. В феврале 1914 года министр внутренних дел Петр Дурново написал царю докладную записку, в которой говорилось, что война может лишь усугубить политическую и социальную напряженность в России и привести к разрушительная революция. Напротив, Ленин , находившийся тогда в изгнании, писал Максиму Горькому в 1913 году : «Война между Австрией и Россией была бы очень благоприятна для революции, но маловероятно, чтобы Франц Иосиф и Николача [Николай II] доставили нам это удовольствие». [ 24 ]

Россия в войне

[ редактировать ]Вступление в войну

[ редактировать ]

Бомбардировка 28 июня 1914 года побудили Россию своего и австро-венгерский ультиматум Сербии 23 июля поддержать сербского союзника в борьбе против двойной монархии. Массовые демонстрации собрались перед посольством Австро-Венгрии в Санкт-Петербурге. 24 июля на Совете министров министр сельского хозяйства Александр Кривочейн заявил: «Общественное мнение не могло понять, почему в критический момент, затрагивающий интересы России, имперское правительство не захотело действовать смело». Министр иностранных дел Сергей Сазонов предупредил царя, что «если он не уступит требованиям народа о войне и не обнажит меч во имя Сербии, он рискует совершить революцию и даже потерять свой трон». 30 июля Николай II смирился с объявлением всеобщей мобилизации : Германия, сделавшая то же самое объявила войну России , 1 августа . [ 25 ] Оппозиционные партии сплотились вокруг дела национальной обороны, забастовки, многочисленные с 1912 года, прекратились, толпы разграбили посольство Германии в Санкт-Петербурге . 2 августа перед Зимним дворцом собралась большая толпа , чтобы приветствовать императора, преклонив колени и распевая гимн «Боже, царя храни» . Большинство демонстрантов составляли люди среднего класса или служащие, пришедшие по приказу, но Николай II считал, что воссоединил свой народ, и признался наставнику своих детей: «Я уверен, что в России теперь будет движение, подобное к Великой войне 1812 года ». 8 августа Дума решила самороспуститься до окончания военных действий, чтобы не ставить правительство в неловкое положение. [ 26 ]

Война призвана быть определена

[ редактировать ]14 августа 1914 года великий князь Николай Николаевич , глава русской армии, обратился к славянским народам Австро-Венгрии с призывом присоединиться к России. Чтобы пресечь австро-германские попытки поднять русскую Польшу, он призвал к «возрождению под этим [российским] скипетром Польши, свободной от своей веры, своего языка и с правом самоуправления». Эта прокламация, тайно одобренная царем и Советом министров, вскоре оказалась в противоречии с реальностью российской оккупации Польши. [ 27 ] Русские, оккупировавшие Восточную Галицию после разгрома австро-венгерской армии в битве при Лемберге , проводили политику русификации, назначая русских государственных служащих и закрывая 3000 польских и русинских школ. [ 28 ]

Османские ворота закрываются

[ редактировать ]Османская империя, которая оставалась в стороне во время июльского кризиса, не спешила переходить на ту или иную сторону. Однако оно думало взять реванш за договоры 1878 года и 2 августа подписало секретный германо-османский союзный договор. Прибытие немецких крейсеров «Гебен» и «Бреслау» , укрывшихся в турецких проливах от Королевского флота , изменило соотношение сил на Черном море: Вильгельм II продал их, их экипажи и командиров султану. 27 августа Османская империя денонсировала Конвенцию о проливах и закрыла Дарданеллы для внешней торговли; несколько дней спустя он отменил капитуляцию и закрыл все иностранные юрисдикции и почтовые отделения. Поскольку Балтийское море уже находилось под контролем Германии, блокада Черного моря прервала морские отношения между Россией и ее союзниками . октября . 29 по приказу военного министра Энвер-паши немецко-османский флот обстрелял Одессу , Севастополь и Новороссийск : Россия отреагировала объявлением войны Османской империи 2 ноября, а 5 ноября последовали Франция и Великобритания [ 29 ]

На Кавказском фронте османское наступление на Сарыкамыш в декабре 1914 — январе 1915 года обернулось полной катастрофой: плохо оснащенная османская армия потеряла два корпуса больше из-за холода и болезней, чем из-за боевых действий. Однако британское наступление в Дарданеллах , сначала по морю в феврале 1915 года , а затем по суше на полуострове Галлиполи с марта 1915 по январь 1916 года , зашло в тупик. [ 30 ] В 1915 и 1916 годах русский флот провел несколько операций на Черном море, не сумев взорвать плотину Пролива. [ 31 ]

- Новые фронты конфликта

-

«С нашими русскими союзниками»: Императорский флот России в Черном море бомбит Варну в Болгарии , которая только что присоединилась к Центральным империям (вверху); генерала Альбера д'Амаде прибытие в Петроград французской военной миссии (внизу). Кадры из французского журнала L'Illustration , октября 30 1915 года.

-

«С русскими армиями на Кавказе», строительство дороги армянскими добровольцами во время битвы при Эрзуруме , Ле Мируар , мая 14 1916 года.

Испытание войны

[ редактировать ]

Первоначальный энтузиазм властей народ почти не разделял: некоторые иностранные наблюдатели отмечали, что на станциях не было толп или оркестров, приветствовавших войска, и что крестьяне-рекруты отправились в путь с покорным видом. [ 32 ] С первых же недель войны некоторые солдаты не скрывали своего плохого настроения: «Кто, черт возьми, навел на нас эту войну? Мы вмешиваемся в чужие дела», «Мы из Тамбова , немцы победили». Не заходите так далеко», «Пусть идут и сражаются сами. Еще немного, и мы с вами сведем счеты. Большинство имело лишь смутное представление о причинах войны и не знало, что такое Сербия. или даже Германии. [ 33 ]

Под опекой генерала Сухомлинова , военного министра с 1909 года, Россия приобрела большое количество вооружения, но в военном командовании по-прежнему доминировали генералы придворного дворянства и гвардейской кавалерии, мало владевшие современной военной техникой. Великий князь Николаевич, номинальный глава вооруженных сил, не является военным специалистом. Координация между министерством, Генеральным штабом ( Ставкой ), базирующимся в Барановичах , и командующими фронтами была плохой. [ 34 ]

В 1914 году вся армия имела всего 679 моторизованных транспортных средств, и большая часть транспорта осуществлялась на повозках. 2- я армия , которой предстояло сыграть решающую роль в наступлении в провинции Восточная Пруссия , имела всего 25 полевых телефонов и телеграф, который часто выходил из строя, что вынуждало ее посылать курьеров для сбора телеграмм с Варшавского почтамта. Русский генеральный штаб, как и другие воюющие стороны, рассчитывал на короткую войну: запас боеприпасов, составлявший в начале конфликта 7 миллионов снарядов, вскоре оказался недостаточным, а министерство не разработало план военного производства. С начала 1915 года новобранцам приходилось проходить обучение без винтовок, а когда они отправлялись на фронт, им приходилось ждать, чтобы забрать оружие у убитых ими людей. Никто не предполагал, что война продлится дольше осени, и не было достаточных запасов даже зимней одежды для Карпатской битвы . Солдатам не хватало обуви и сбруи, поскольку почти весь танин для кожи импортировался из Германии. Оборудование, импортированное из стран-союзников и Соединенные Штаты приходили медленно; оно было очень неоднородным и к концу войны пехота использовала 10 разных калибров. [ 35 ] Большинство генералов неправильно понимали логику войны на истощение и пренебрегали рытьем траншей или довольствовались одной поверхностной линией. Алексей Брусилов , командующий 8-й армией , был одним из немногих командиров, предписавших тройную линию обороны, но обнаружил, что его подчиненные пренебрегли его указаниями. [ 36 ]

Русская армия, плохо снабженная и зачастую плохо управляемая, была разбита в результате крупного наступления центральных держав в 1915 году: австро-венгров и немцев в Галиции , только немцев в центральной Польше . Великие русские крепости Ивангород , Новогеоргиевск , Гродно , Осовец и Ковно , окруженные и обстреливаемые немецкой тяжелой артиллерией , были вынуждены капитулировать со своими кропотливо пополняемыми запасами боеприпасов. Стратегия « выжженной земли », предложенная российским генеральным штабом, привела к разрушению заводов, складов и бункеров, а сотни тысяч мирных жителей были в панике эвакуированы на восток. [ 37 ] Потеря русской Польши лишила Империю 10% производства железа и стали и 50% химической промышленности . [ 38 ]

- Время катастрофы, 1914–1915 гг.

-

Поезд, везущий русских солдат на фронт. Фотография Чарльза Морриса, август 1914 года.

-

Русские военнопленные во главе с немецкими солдатами после капитуляции Новогеоргиевской крепости , август 1915 года .

-

Русские крестьяне, эвакуированные во время Великого отступления , ноябрь 1915 года .

Постоянный поток мужчин

[ редактировать ]

К началу войны дворянство составляло подавляющее большинство офицеров: 90% генералов, 80% офицеров среднего звена и 65% младших офицеров. [ 39 ] Кадровый состав понес значительные потери: за первые 12 месяцев войны было убито и ранено 60 000 офицеров, а в период с 1914 по 1917 год погибло или пропало 72 000, в том числе 208 генералов и 1076 офицеров-медиков . [ 39 ] [ 40 ] В 1914 г. в военных училищах за полтора года было подготовлено 30 222 офицера; в 1916 г. 38 училищ отправили на фронт 50 350 офицеров; Всего за войну армия получила 227 000 новых офицеров, из которых только 5% были дворянами, 27,5% мещанами и 58,4% крестьянами. [ 39 ] Новым офицерам и унтер-офицерам, большинство из которых были выходцами из рабочего класса, становилось все труднее справляться с высокомерием и некомпетентностью своего начальства: когда в армии начали давать о себе знать революционные волнения, многие из них проявили солидарность со своими мужчинами. [ 40 ]

Смертность от боевых действий, заражение ран, эпидемии превысили все прогнозы, а медицинская служба была быстро перегружена: в одном полевом госпитале генерал Брусилов нашел 4 врачей, работавших день и ночь, на 3000 раненых и больных. Только в 1914 году армия потеряла 1,8 миллиона человек. [ 41 ] Эвакуация раненых по перегруженной железнодорожной сети создавала непреодолимые проблемы: во время Нарочанской наступательной операции в марте — апреле 1916 года на доставку эшелона с ранеными в Москву уходило 5 дней, а во время Брусиловской наступательной операции в июне 1916 года — 12 дней . Московский эвакуационный округ, включавший в себя 6 центральных русских правительств ( Московское , Ярославское , Казанское , Самарское , Тамбовское и Костромское ) с 196 000 больничными койками, принимал с августа 1914 по 1914 год в среднем 90 000 раненых и больных, а всего — 2 427 288 Июнь 1917 года. [ 42 ] Несмотря на усилия таких опытных хирургов, как Николай Богораз (ru) и Николай Бурденко , уровень выздоровления был низким: из 1,5 миллиона солдат, госпитализированных в период с сентября 1914 по сентябрь 1915 года , 468 000 были отправлены обратно на фронт, а из тех, кто этого не сделал, умирают от инфекций или эпидемий, многие остаются инвалидами . [ 43 ]

Смена войск была такой же быстрой, как и кадров: практически каждая часть за время войны меняла свой состав десять-двенадцать раз, что мешало формированию корпусной сплочённости. Генерал Антон Деникин говорил о «постоянном потоке людей». [ 39 ] Мобилизованные крестьяне жаловались, что их лидеры жили роскошной жизнью вдали от войск и обращались со своими солдатами как с крепостными . Один из них пишет, что в его части офицеры « избили пятерых человек на глазах у 28 тысяч солдат за то, что они самовольно покинули казармы и пошли за хлебом». [ 44 ]

- Испытания войны, 1914–1915 гг.

-

Сибирские солдаты в Варшаве , 1914 год.

-

Эвакуация раненого по железной дороге, Москва, 1914 год.

-

Русские солдаты, погибшие во время Наревской наступательной операции , немецкая открытка, 1915 год.

-

Военный госпиталь , созданный при школе Карла К. Мазинга в Москве, 1914 год.

Дискредитированная держава

[ редактировать ]

1915 года июля 19 Николай II согласился вновь открыть Думу. Это решение приветствовалось либеральной буржуазией, особенно московскими промышленниками, группировавшимися в Комитете военной промышленности, которые надеялись на реформы, более эффективное правительство и лучшее распределение заказов на вооружение. Депутаты от центра и левых объединили свои силы, чтобы сформировать «Прогрессивный блок», состоящий из двух третей депутатов, но царь быстро увидел в этом угрозу самодержавию. [ 45 ]

августа 1915 года 22 , когда положение на фронте превратилось в катастрофу, Николай II решил уволить Великого Князя Николая Николаевича, переведенного на Кавказский фронт , и самому принять командование вооруженными силами. Это решение вызвало такой ужас среди министров, что некоторые заявили о своем несогласии с императорским решением. Царь зафиксировал свое пребывание в штабе Ставки, переведенном в Могилев в Белоруссии , и теперь лишь дистанционно контролировал политические решения. [ 46 ] Императрица Александра, ставшая крайне непопулярной из-за своего немецкого происхождения и компрометирующей благосклонности, которую она оказала целителю Григорию Распутину , утверждала, что осуществляет власть в самодержавном смысле: сентября 2 1915 года она добилась приостановки деятельности Думы, недавно восстановленной. , что привело к двухдневной всеобщей забастовке в Петрограде. Министры, не одобрявшие ведение дел ее или ее фаворита, были уволены. С сентября 1915 по февраль 1917 года в России было 4 премьер-министра, 5 министров внутренних дел, 3 министра иностранных дел, 3 министра транспорта и 4 министра сельского хозяйства. [ 47 ] В марте 1916 года царь отправил в отставку генерала Алексея Поливанова , военного министра, прекрасного организатора, сумевшего возродить армию после катастроф 1915 года, но которого императрица упрекала в связях с либеральной оппозицией. [ 48 ]

К концу 1916 года парламентская оппозиция сформировала несколько заговоров с целью свергнуть царя и поручить регентство либо его дяде Николаю Николаевичу, либо его младшему брату Михаилу Александровичу , но ни один из двух великих князей не имел никакого желания осуществлять власть. Единственным успешным заговором было убийство Распутина группой аристократов декабря 16 1916 года, но это послужило лишь дальнейшей изоляции царя. [ 49 ]

Последние победы

[ редактировать ]

В начале 1916 года, когда британская операция в Дарданеллах потерпела фиаско, русские при поддержке армянских добровольцев решили начать крупное наступление на Кавказском фронте : предпринятое в середине зимы в глубоком снегу, оно привело к при взятии Эрзурума , Трапезунда и Эрзинджана . Трудность транспорта в гористой местности, прибытие османских подкреплений и истощение русской армии, занятой наступлением в Галиции , привели к стабилизации фронта. Обе империи были на пределе своих сил, когда русская революция февраля – марта 1917 года привела к дислокации русской армии, позволив османам вернуть утраченные провинции. [ 50 ]

Галицкая наступательная операция 1916 года была одной из крупнейших операций войны. Юго -Западный фронт под командованием генерала Алексея Брусилова выставил на вооружение 4 армии ( 8-ю , 11-ю , 7-ю и 9-ю ) общей численностью 600 тыс. человек. Он извлек выгоду из усилий, предпринятых с 1915 года по обновлению своего вооружения за счет улучшения пулеметов , артиллерии и боеприпасов, подготовки нескольких классов новых офицеров и адаптации своей тактики на основе опыта, полученного союзниками на Западном фронте : поддержка точки и подходные траншеи позволяли десантным войскам продвинуться как можно ближе к линиям противника. Русская авиация разведывала австро-венгерские позиции, которые с начала наступления 4 июня подвергались артиллерийскому обстрелу. Русские атаковали на фронте длиной 80 км и продвинулись на 45 км. Другая операция — Барановичское наступление в Белоруссии — должна была проводиться против немцев на северном участке фронта: из-за погодных и других факторов она не началась до июля и завершилась полным провалом. Главное наступление Юго-Западного фронта заглохло на болотах вокруг крепости Ковель . Однако это имело значительные стратегические последствия: немцам пришлось уменьшить свое давление в битве при Вердене ; австро-венгры, потерявшие 567 000 убитыми и ранеными и 408 000 пленными, отменили запланированное наступление на Итальянском фронте ; а вступление Румынии в Первую мировую войну на стороне Антанты 27 августа открыло новый фронт на фланге Центральных империй. [ 51 ]

Однако румынское обязательство появилось слишком поздно и было плохо скоординировано с русским наступлением: именно России, напротив, пришлось развернуть свой фронт на юг, чтобы не допустить разгрома Румынии после падения Бухареста . В январе 1917 года три русские армии ( 9-я , 4-я и 6-я ) удерживали Молдавский фронт между Карпатами и дельтой Дуная , в то время как в тылу были переформированы находившиеся в тяжелом положении румынские дивизии. [ 52 ]

Частичных успехов 1916 года было недостаточно, чтобы исправить падение морального духа, как показала почтовая цензура : в конце 1916 года 93% солдат были безразличны или пессимистичны в отношении исхода конфликта. [ 53 ]

Усилие сзади

[ редактировать ]Финансы отстают

[ редактировать ]Уровень мобилизации в России был низким: 10% по сравнению с 20% во Франции и Германии. Однако экономика отставала. Помощь семьям мобилизованных солдат выросла со 191 миллиона рублей в 1914 году до 624 миллионов в 1915 году плюс пенсии вдовам, сиротам и инвалидам . [ 54 ] Госбанку Российской империи пришлось в первые месяцы конфликта напечатать 1,5 миллиарда рублей, а к декабрю 1915 года рубль потерял уже 20% своей стоимости. [ 55 ] России пришлось брать взаймы у союзников: в октябре 1915 года она получила 500 миллионов рублей от французов и 3 миллиарда от англичан. Взамен часть российского золотого запаса стоимостью 464 миллиона рублей была отправлена в Великобританию в качестве залога. [ 55 ]

Финансирование военных действий привело к увеличению государственного долга . Всего за время войны российское государство потратило 38,65 млрд рублей, из которых 62% было покрыто внутренним долгом и печатанием денег, 24% - налогами, а остальная часть - внешним долгом. [ 55 ]

- Российские финансы в 1914–1917 гг.

-

Плакат с кредитом на национальную оборону под 5,5% , 1916 год.

-

Развитие денежной массы и инфляции в России в 1914-1917 гг.

Транспортное затруднение

[ редактировать ]

Транспорт был одним из слабых мест огромной Российской империи. Когда Черное море было закрыто османами, импорт направлялся в порт Архангельск на Белом море , недостаток которого заключался в том, что он замерзал зимой , а затем в незамерзающий порт Мурманск . Они обеспечивали ограниченное движение под угрозой немецких подводных лодок . Но строительство Беломорской железной дороги к началу войны было еще незаконченным: новая линия, наспех построенная чернорабочими, была однопутной, частично сделанной из деревянных рельсов и ослабленной неустойчивостью мерзлого грунта ; он требовал постоянного ремонта, а поезда ходили со скоростью 10 или 20 км/ч. [ 56 ] На объекте работали 70 000 военнопленных и 10 000 русских рабочих, условия жизни которых предвосхищали условия ГУЛАГа . [ 57 ] Архангельская железная дорога, которая в 1914 году пропускала всего лишь дюжину небольших поездов в день, в 1916 году сумела перевалить 2,7 миллиона тонн материала. [ 58 ] К 1917 году теоретическая пропускная способность трёх основных путей поставок — Архангельского, Мурманского и Транссибирской магистрали — возросла до 3,5 млн тонн в год. [ 58 ]

Для облегчения доступа к арктическим портам Россия в октябре 1914 года приобрела два ледокола : канадский «Эрл Грей» (англ.) и американский SSJL Horne . [ 59 ]

Добыча угля увеличилась во время войны с открытием новых месторождений на Урале и в Сибири , но угольные месторождения Донбасса ; и Востока находились вдали от основных промышленных центров одни только железные дороги потребляли 30% угля в 1914 году и 50% в 1917 году. Из-за отсутствия поездов уголь накапливался в доках: в октябре 1915 года ждали 1,5 миллиона тонн, а в марте 1916 года - 3,5 миллиона. [ 60 ]

Основной единицей железнодорожного транспорта была теплюшка ( вагон-отопитель) — простой грузовой вагон с центральной печкой , вмещавший 28 солдат и до 45 пленных. [ 61 ] Приоритет, отдаваемый военным конвоям, направлявшимся на фронт, приводил к значительным задержкам гражданского транспорта для снабжения крупных городов севера России: продукты питания часто гнили в пути из-за отсутствия локомотивов. [ 62 ]

- Русский транспорт в 1914–1917 гг.

-

Канадский ледокол «Эрл Грей» становится русским «Фёдором Лютке» (en) в 1914 году.

Вторая волна для российской промышленности

[ редактировать ]

Несмотря на длительную первоначальную задержку, России удалось запустить военную промышленность . Лишь в апреле 1915 года директор Брянского арсенала Ваньков добился разрешения объединить десяток предприятий по производству снарядов . [ 58 ] [ 63 ] артиллерийских взрывателей Во многом причиной поражений 1915 года стал кризис боеприпасов, который усугублялся плохой организацией, особенно в первые дни: один арсенал произвел 900 000 неисправных , прежде чем кто-либо заметил дефект. Генерал Алексей Маниковский , впоследствии ставший министром Временного правительства , а затем директором артиллерии Красной Армии , писал: «В этой области в полной мере проявились все отрицательные качества русской промышленности: бюрократизм, умственная инертность со стороны менеджеров, невежество до безграмотности со стороны рабочей силы ». [ 58 ]

За период с 1914 по 1916 год производство винтовок выросло в четыре раза, а производство 3-дюймовых снарядов выросло со 150 000 в месяц в августе 1914 года до 1,9 миллиона в 1916 году. За всю войну Россия произвела 3,5 миллиона винтовок, 24 500 пулеметов, 4 миллиарда пуль и 5,8 миллиона 4,8-дюймовых снарядов. [ 64 ] Основная часть продукции приходилась на государственные арсеналы с их 310 000 рабочих, за ними следовали крупные петроградские промышленники, такие как Путилов , но промышленники Москвы и провинции претендовали на свою долю производства и прибылей: всего Государственный совет обороны контролировал 4900 предприятий. Для активизации своей деятельности Путилов, «Коломенская инженерия» , Сормовский машиностроительный завод , Брянский арсенал, Тульский оружейный завод призвали британских техников из «Виккерса» и французских техников из «Шнейдер-Ле Крезо» . [ 65 ] Приток иностранных специалистов и оборудования, особенно из США, позволил расширить производство в таких областях, как локомотивы, автомобильная промышленность и радио. России также пришлось импортировать определенное сырье, например медь. [ 58 ]

Победы над австро-венгерской армией обеспечили достаточно оружия и боеприпасов для оснащения двух армейских корпусов : русские даже создали заводы по производству боеприпасов для поставок оружия австро-венгерского калибра; в 1916 году они произвели 37 миллионов патронов. [ 66 ] Блокировка импорта заставила искать заменители химикатов, до этого в основном импортируемых из Германии, и разрабатывать отечественные месторождения. Нехватка угля привела к исследованиям в области нефтепереработки и гидроэнергетики , которые должны были быть полностью развиты в соответствии с советскими промышленными планами . [ 67 ]

Общественные слухи критиковали коррупцию , черный рынок и военных спекулянтов ; в 1917 году, по оценкам, от 3 до 5 тысяч предпринимателей и крупных землевладельцев обладали совокупным состоянием в 500 миллиардов рублей. Однако это широко распространенное недовольство не находило особого политического выражения до революции февраля – марта 1917 года . [ 68 ]

Спасательные службы

[ редактировать ]

В императорской России уже давно существовали структуры по оказанию помощи жертвам войны. Александровский комитет раненых на войне был основан в 1814 году, сразу после наполеоновских войн , а Скобелевский комитет инвалидов войны — в 1904 году, во время войны с Японией. [ 69 ] Продолжение конфликта создало новые потребности, которые государству было очень трудно удовлетворить. Пенсии для солдатских семей, вдов , сирот и инвалидов представляли собой растущую стоимость и, хотя и увеличивались в несколько раз, не могли идти в ногу с инфляцией. Число бенефициаров выросло с 7,8 миллиона в сентябре 1914 года до 10,3 миллиона в 1915 году и 35 миллионов в 1917 году. [ 70 ]

Гражданское общество организовалось для поддержки армии и нуждающихся. Союз земств , созданный 12 августа 1914 года под председательством князя Георгия Львова , объединил губернские собрания и сельских землевладельцев, организовал сбор продовольствия и снаряжения и создал центры ухода за ранеными. В сотрудничестве с Союзом городов под председательством мэра Москвы М. В. Чеснокова и Николая Кишкина оно создало сеть техников, геодезистов и статистиков и во время разгрома лета 1915 г. внесло крупный вклад в расселение переселенцев. [ 71 ] В июне 1915 года Союз земств и Союз городов объединили свои силы и образовали Земгор . Два союза начали сбор и производство военной техники либо на небольших местных предприятиях, либо в специально созданных мастерских: первый земский снаряд был выпущен в июле 1915 года. В ноябре 1915 года только Московское муниципалитет поставило в армию 800 тысяч шинелей, 220 тысяч пар валенков. (валенки) и 2,1 млн противогазов . [ 72 ] К 1916 году Союз земств насчитывал 8000 дочерних компаний с несколькими сотнями тысяч сотрудников. В 1916 году министр внутренних дел Николай Маклаков приказал Львову расформировать свою 80-тысячную бригаду гражданских добровольцев, отправлявшихся на фронт рыть окопы и могилы. [ 73 ]

Российский Красный Крест (РОКК) благодаря своему международному влиянию и поддержке среди правящего класса завоевал большее уважение властей и способствовал оказанию медицинской помощи и предотвращению эпидемий ; 28 августа 1914 года было создано Центральное бюро информации о военнопленных , что позволило семьям восстановить контакт со своими пропавшими без вести близкими. [ 74 ] В нем работало 105 000 человек по всей Франции. [ 75 ] Начиная с 1915 года, императрица, принцессы императорской семьи , придворные дамы и актрисы с удовольствием фотографировались в униформе медсестер с ранеными; только великая княгиня Ольга , старшая дочь царя, по-видимому, была убедительна в этой роли и пользовалась известной популярностью. [ 76 ]

Более традиционные формы благотворительности спонсировались православной церковью или торговыми ассоциациями, особенно в Москве. [ 77 ]

- Русские гуманитарные образы 1914–1917 гг.

-

Nurse and wounded soldier, poster by Sergei Vinogradov , 1916.

-

Военный госпиталь в Петрограде, 1916 год.

В поисках врага внутри

[ редактировать ]

Антисемитизм, который накануне конфликта, казалось, пошел на убыль, резко возрос. Поскольку в армии служило почти 500 000 евреев, их обвиняли в прогерманской ориентации и стали жертвами жестокости со стороны войск, особенно казаков . В конце 1914 года генерал Николай Роузский командующий Северным фронтом приказал изгнать их из Плоцкой губернии , а губернатор Бобринский изгнал их из оккупированной Галиции . Во время разгрома 1915 года они были среди населения, массово переселенного в центральные регионы Империи. Парадоксально, но эта депортация позволила евреям избежать заключения в Зоне проживания , в которой они находились после раздела Польши . Подобное насилие коснулось и цыган . [ 78 ] [ 79 ]

Антигерманизм также нашел благодатную почву. 1914 года 6 сентября газета «Новое время» сообщила, что крупные немецко-балтийские землевладельцы строят посадочные площадки для немецких самолетов и порты высадки для своего флота. Расследование быстро развеяло слухи о «промывании мозгов» , но немцы в России остались под подозрением. [ 80 ] Правительство предприняло конфискацию немецкой собственности с двойной целью: удовлетворить антигерманские националистические течения и частично удовлетворить крестьян в отсутствие более общей аграрной реформы . Закон от 15 февраля 1915 года экспроприировал не только немцев, но и граждан Австро-Венгрии, Османской империи, а затем и Болгарии. Эта мера распространялась на всех иностранцев, натурализовавшихся после 1 января 1880 г., и их наследников; оно в принципе не затронуло ни поволжских немцев , установившихся с XVIII века , ни прибалтийских немцев , часто богатых землевладельцев, поселение которых восходит к средневековью. 2805 иностранных владельцев и 41 480 иностранцев были лишены собственности, иногда просто за то, что у них было немецкозвучное имя. Было экспроприировано 34 компании, полностью принадлежащие Германии, и 600 компаний, принадлежащих частично Германии. Эта мера привела к остановке производства в нескольких секторах, а сотням компаний удалось получить льготы. [ 81 ] В июне 1915 года в Москве вспыхнул антинемецкий бунт: толпы грабили немецкие предприятия и даже производители фортепиано . [ 82 ] фабрике «Зингер» швейных машин Подольской , которая, несмотря на германское название, была американской, пришлось уволить 125 немецких сотрудников. [ 83 ]

Солдатам и офицерам была роздана обширная пропагандистская литература, объясняющая смысл войны, под такими заголовками, как «Наш верный союзник Франция» , «Мужество Бельгии» , «О значении нынешней войны и обязанности довести ее до победного завершения» , осуждая немцев. зверства и амбиции пангерманизма , целью которого было расчленить Россию и поработить славянские народы. [ 84 ] Но по мере того, как поражения нарастали, распространялись слухи о существовании «Черного блока», в который вошли императрица, Распутин и министры немецкого происхождения, такие как Борис Штюрмер , глава правительства в 1916 году, действующий с целью продать Россию и заключить сепаратный мир с Германией. . [ 85 ]

Взлеты и падения крестьянства

[ редактировать ]

В преимущественно сельском и аграрном обществе последствия войны широко ощущались в сельской местности. В 1913 году, рекордном, Российская империя экспортировала 13 миллионов тонн зерна . В 1914 году урожай был поставлен под угрозу из-за мобилизации 800 000 фермеров, но остался на среднем уровне. Он снова вырос в 1915 г., упал в 1916 г. (до 79,6% от среднего показателя за 1909–1913 гг.) и снова вырос в 1917 г. (до 94,7% от среднего показателя). За этими цифрами скрываются серьезные региональные различия: Украина , юг России и Сибирь с их избытком должны были кормить менее плодородную северную Россию и армию, массово развернутую в западных регионах. Помимо мобилизации людей, армия реквизировала лошадей (2,1 млн. в 1914—1917 гг.), а заводы, мобилизованные для нужд армии, прекратили выпуск сельскохозяйственных машин . [ 86 ]

Нехватка продовольствия была вызвана не неурожаями, а нарушением торговли: Великое отступление 1915 года привело к потере плодородных провинций и перемещению нескольких миллионов жителей (5,5 миллионов по данным Николя Верта ). [ 87 ] в центральные и северные провинции, а закупки армии привели к быстрой инфляции . Правительство создало систему закупок для армии в 1915 году и центральное управление мукой в июне 1916 года, но не рассматривало возможность введения нормирования до сентября 1917 года. [ 86 ]

Прекращение экспорта и нехватка промышленных товаров, а также переориентация промышленности на военную технику оставили у фермеров большие излишки зерна, которые они не могли ни продать, ни обменять. Они вернулись к самодостаточной экономике, сократив долю товарных культур (пшеница, ячмень , сахарная свекла ) в пользу продовольственных культур ( рожь , овес , картофель ) для своего потребления и потребления скота, а также развивая местное мастерство по производству шерсти. , кожа и хлопок. В то время как крупные имения приходили в упадок из-за нехватки техники и наемной рабочей силы, многие средние фермеры богатели на продаже мяса и водки : их положение зачастую было лучше, чем до войны. [ 88 ]

Чтобы восполнить нехватку рабочей силы, к работе были привлечены военнопленные , в основном австро-венгерцы: в 1916 году из них 460 000 были заняты в сельском хозяйстве, а 140 000 — в дорожном строительстве. [ 86 ] Перемещенные лица из западных провинций также составляли важный резерв рабочей силы: после первоначального сопротивления в октябре 1916 года 354 000 человек были заняты на полях, где их знания ценились. [ 89 ]

Война изменила и роль женщин , которым пришлось заменить мобилизованных мужчин. 91,6% солдатских жен проживали в деревнях. [ 70 ] В 1916 году женщины составляли 60% сельскохозяйственной рабочей силы, и им приходилось выполнять обязанности подневольных рабочих и управляющих фермой. [ 90 ] Они старались поддерживать переписку со своими мобилизованными мужьями и отдавать детей в земские школы. вспыхнули «бунты добрых женщин» («бэби баунти») Они выражали свои требования более открыто: в ответ на дефицит и инфляцию на рынках . Хотя им не удалось сформировать политическое движение, письма и петиции солдатских жен отражали растущее недовольство богатыми, спекулянтами и императорской семьей. [ 91 ]

Недовольство рабочих

[ редактировать ]

Развитие военной промышленности отразилось в быстром росте числа рабочих: в период с 1913 по 1916 год на 20% больше, благодаря вкладу женщин, доля которых увеличилась с 30% до 40% работающего населения. [ 92 ] и перемещенных лиц из западных губерний, по крайней мере, когда они находили работу по душе: в Екатеринославе (сегодняшний Днепр) только тысяча согласилась работать на угольных шахтах , когда нужно было заполнить 22 000 вакансий. [ 93 ] Китайцев и корейцев также завезли в Россию из Европы. [ 94 ] Однако именно российское крестьянство является величайшим резервом рабочей силы, создав миллион рабочих мест в промышленности и строительстве. [ 95 ]

Условия жизни рабочих ухудшились из-за инфляции и нехватки продовольствия. Квалифицированные рабочие-металлисты , необходимые для усилий по вооружению, выиграли от повышения заработной платы, а неквалифицированные рабочие и служащие - нет. С осени 1915 года очереди перед магазинами в крупных городах северной России стали длиннее, и к началу 1917 года работница в Петрограде проводила в очередях в среднем 40 часов в неделю. Продовольственные пайки для неквалифицированных рабочих сократились на четверть, детская смертность выросла вдвое, а количество проституток увеличилось в 4–5 раз. [ 96 ] Женщины-работницы в провинции, в основном в текстильной промышленности , были многочисленными, но неквалифицированными, поэтому уязвимыми для увольнений, плохо организованными и неспособными развивать общественное движение до 1917 года. [ 97 ]

Забастовки рабочих, имевшие значительные масштабы с 1912 по июль 1914 г., в первые месяцы войны стали редкими: они с новой силой возобновились в августе — сентябре 1915 г. [ 97 ] С 10 000 в период с августа по декабрь 1914 года число забастовщиков выросло до 540 000 в 1915 году и 880 000 в 1916 году. [ 98 ] Наиболее политизированными были рабочие Петрограда, особенно в Выборгском районе , где было сосредоточено несколько крупных металлургических и электротехнических заводов. [ 99 ] Их требования не ограничивались заработной платой, рабочим временем и условиями: они протестовали против жестоких репрессий промышленных забастовок в Иваново и Костроме , роспуска Думы, организации Военно-промышленного комитета, в котором были представлены только начальство. рабочих не было, и поражения в Галичине являются доказательством беспечности властей. В феврале-марте 1916 г. рабочие Выборгского района вновь оказались в авангарде против мер по реквизиции рабочей силы, а в ноябре 1916 г. - против приговоров матросам Балтийского флота и солдатам 18-го резервного стрелкового полка. [ 97 ] Забастовки также отмечали годовщины Октябрьского манифеста и Кровавого воскресенья 1905 года. [ 98 ] На николаевских военных верфях в январе-феврале 1916 года забастовщики приводили цифры, свидетельствующие о том, что предприятие получало большие прибыли за счет рабочих: правительство отказывалось от диалога, посылало казаков, угрожало бастующим депортацией в Сибирь . [ 100 ]

Политические партии играли небольшую роль в этих социальных движениях. Большинство лидеров меньшевиков и эсеров сплотились в Священном Союзе , а немногие идеологи- интернационалисты находились в изгнании, такие как левые меньшевики Троцкий и Александра Коллонтай , а также большевики Ленин, Бухарин и Зиновьев . Некоторые из этих ссыльных приняли участие в конференции в Циммервальде , швейцарской деревне, ставшей местом встречи противников войны в Европе, но их аудитория в России была невелика: у большевиков, истребленных арестами и эмиграцией, осталось всего 500 боевиков. Петрограде в конце 1914 года и еще меньше в других городах. [ 101 ] В начале 1917 года их партия, все еще нелегальная, насчитывала около 10 000 членов по всей России, в том числе 3 000 в Петрограде. [ 102 ] Лидерами забастовки, как правило, были молодые грамотные рабочие, большинство из которых не были членами партии. Одно из наиболее жестких движений вспыхнуло 17 октября 1916 года в Выборгском районе Петрограда, на заводах Лесснера ( «Подводная лодка» ) и «Рено» , а затем распространилось и на другие предприятия столицы. Солдаты гарнизона, в основном пожилые резервисты или выздоравливающие раненые, как правило, сочувствовали бастующим и выступали против полиции. [ 103 ]

От войны к революции

[ редактировать ]Февраль – март 1917 г.: Петроград в революции.

[ редактировать ]

Февраль 1917 года был особенно холодным месяцем в Петрограде (-15 ° C): морозы парализовали железнодорожный и речной транспорт и прервали поставки. Очереди перед пекарнями удлинились, что усилило народное недовольство.

23 февраля/8 марта, в Международный женский день , большие толпы демонстрантов собираются в центре города, требуя равных прав; В Выборгском районе работницы сигнализируют о своей забастовке криками «Хлеба!» и «Долой царя!».

В последующие дни забастовка распространилась, поскольку рабочие обходили милицейские блокпосты, пересекая замерзшие каналы, и пытались добраться до Невского проспекта . Нерешительные казаки в конце концов посочувствовали демонстрантам. [ 104 ] 25 февраля и 10 марта Николай II, находившийся в своей могилевской ставке, телеграфировал генералу Сергею Хабалову губернатору Петроградского военного округа с приказом «подавить мятеж завтра».

Утром 26 февраля/11 марта по приказу царя Семеновский, Павловский и Волынский полки открыли огонь по толпе. Демонстранты ворвались в Волынские казармы. Сержанты, такие как сержант Сергей Кирпичников и сержант Федор Линде, убеждали солдат своих полков брататься с рабочими и поднимать мятеж своих офицеров. [ 105 ]

27 февраля/12 марта военный гарнизон выступил на восстании, но столкновения с полицией продолжались. Толпа подожгла полицейские участки и здание суда и освободила 8000 заключенных, большинство из которых были обычными преступниками, что немедленно привело к грабежам. Статуи, гербы и другие имперские символы подверглись вандализму. [ 106 ] Повстанцы создали призывную организацию — Совет рабочих и солдат, который стал Петроградским Советом : солдаты, часто крестьянские рекруты, составляли явное большинство. Тем временем группа депутатов Думы вернулась в Таврический дворец и попыталась сформировать демократическое временное правительство. [ 107 ] Военные силы столицы были полностью дезорганизованы, и генерал Николай Иванов , которому было поручено подавить восстание войсками с фронта, понял, что восстание распространяется на его людей. Царь, не зная, что делать, попытался вернуться в Царское Цело , где жила его семья, но обнаружил, что железная дорога заблокирована бастующими железнодорожниками. Наконец, начальник Генерального штаба генерал Михаил Алексеев и другие генералы пришли к выводу, что нет другого способа восстановить спокойствие, как свергнуть царя и передать власть Думе. Николай II отрекся от престола 2/15 марта 1917 года. [ 108 ]

«Самая свободная страна в мире»

[ редактировать ]

В то время как в последних боях повстанческие солдаты сталкивались с офицерами, окопавшимися в Генеральном штабе, Адмиралтействе и Зимнем дворце , временный комитет Думы стремился восстановить подобие порядка. Он приказал арестовать министров и высокопоставленных чиновников, отчасти для того, чтобы защитить их от народного насилия. [ 109 ] 15 марта, в день отречения царя, временное правительство было сформировано : князь Львов был одновременно главой правительства и министром внутренних дел, Александр Гучков - военным и морским министром, а Павел Милюков - министром иностранных дел. Большинство министров были выходцами из Земгора, Военно-промышленного комитета и либеральных партий в Думе. Александр Керенский , представитель Петроградского Совета, был назначен министром юстиции и быстро стал самой популярной фигурой в правительстве. [ 110 ]

Петроградский Совет, располагавшийся в другом крыле Таврического дворца и единственный, имевший определенное господство над толпой, образовал вторую власть, противостоящую Думе. 14 марта среди шумной толпы солдат он составил Приказ № 1, призывающий все части избрать комитеты и направить своих представителей в Совет; в то же время он отменил внешние знаки уважения, считавшиеся пережитком крепостного права. К офицерам больше не обращались «Ваше Высокое Дворянство», а «Сэр Генерал», и от них больше не требовалось обращаться к своим людям «Сэр», а также они не обязаны были приветствовать их в свободное от службы время. [ 111 ] Советы попросили временное правительство принять ряд условий: амнистию всем политическим заключенным; свобода слова, собраний и печати; прекращение всякой дискриминации по признаку класса , религии или национальности; немедленный роспуск полиции и ее замена народной милицией с выборными офицерами; всеобщие выборы путем всеобщего избирательного права; гарантия того, что солдаты, принимавшие участие в революции, не будут разоружены или отправлены на фронт; полные гражданские права для солдат вне службы. [ 112 ]

Весть о революции быстро распространилась по стране и на фронт. Солдаты носили красные ленточки, формировали комитеты, издевались, а иногда и убивали командиров, отказывавшихся принять новые правила. Члены комитетов, политизированные солдаты и унтер-офицеры в целом выступали за продолжение войны и соглашались на восстановление дисциплины при условии, что офицеры будут проявлять уважение к своим людям. Съезды солдатских делегатов проводились на фронтах и в армиях , часто с участием делегатов от гражданских советов: съезд Западного фронта , прошедший в Минске в апреле, собрал 850 делегатов, 15% из которых были гражданскими лицами. [ 113 ]

Мнения россиян после революции зафиксированы в тысячах писем, адресованных Думе, Петроградскому Совету или Керенскому. Рабочие были наиболее политизированы, призывая к созыву учредительного собрания ; в целом они были уверены в новом режиме и выдвигали в основном умеренные требования: повышение заработной платы, 40-часовая рабочая неделя, гарантия занятости, контроль рабочих над руководством компании, но без экспроприации. Многие крестьяне требовали немедленного мира и раздела крупных имений: их горизонтом была мелкая семейная собственность, достаточная для обеспечения равного существования для всех. Солдаты и матросы тоже хотели мира, но более размеренно, путем переговоров по соглашению с союзниками; прежде всего, они требовали реформы военной дисциплины и того, чтобы их офицеры относились к ним как к равным. Национальные меньшинства требовали либо независимости (финны, поляки, литовцы , латыши ), либо автономии и признания их прав в российских рамках ( украинцы , евреи). Татары и другие мусульмане также требовали мира с Османской империей. [ 114 ]

Временное правительство выступало за продолжение войны вместе с Антантой, но не без противоречий: Петроградский Совет ставил задачу мира без аннексий и контрибуций, а Милюков, руководивший иностранными делами, хотел утвердить старые претензии Российской империи на Константинополь и проливы для союзников. 27 марта Временное правительство опубликовало декларацию о целях войны в соответствии с советской программой. Тысячи рабочих вышли на демонстрацию с требованием отставки Милюкова и других «буржуазных» министров и прекращения « империалистической войны». [ 115 ] . Наряду с Францией и Великобританией Россия могла рассчитывать на нового союзника — США , которые стали для нее основным поставщиком денег и оборудования. [ 114 ]

Распад наций

[ редактировать ]Временное правительство вскоре оказалось перед требованиями национальностей. В своем манифесте от 7/20 марта она провозгласила себя полной преемницей российского имперского суверенитета. Великое княжество Финляндское занимало особое положение в составе Империи: его демократические институты были приостановлены после революции 1905 года. Во время войны финны не были мобилизованы, но российская администрация потребовала от них крупного финансового вклада, затруднив при этом их торговлю со Швецией и, косвенно, с Германией. Немецкий генеральный штаб поощрял создание небольшой антироссийской армии независимости — финских егерей . [ 116 ] Финские националисты утверждают, что отречение царя положит конец личной унии с Россией и что власть вернется к финскому сейму: Столкнувшись с непримиримостью временного правительства, финны, поддержанные большевиками и частью российской оппозиции, провозгласили свою независимость 23 июня 1917 года. Керенский нанес ответный удар 21 июля 1917 года, когда русская армия заняла Гельсингфорс. [ 117 ]

Украинцы, как и поляки, были разделены между империями: 3 миллиона служили в русской армии и 250 тысяч — в армии Габсбургов. Россия апеллировала к панславизму, в то время как Австро-Венгрия рассматривала возможность поощрения украинского национализма против русских: этот проект ни к чему не привел, поскольку он противоречил попыткам Австро-Венгрии и Германии сплотить поляков. [ 118 ] После февральско-мартовской революции 1917 года украинские требования были возрождены, и была сформирована ассамблея — Центральная Рада в Киеве , объединившая политические партии, а также культурные и профессиональные ассоциации. Он провел свою первую сессию 17 марта и созвал Всеукраинский национальный конгресс с 17 по 21 апреля. Украинцы требуют демократического и федеративного режима, широкой автономии Украины и представительства на будущей мирной конференции. 1917 года первый Всеукраинский военный съезд Политизировались и военные, проведя в Киеве с 18 по 25 мая под председательством Симона Петлюры . [ 119 ] Однако авторитет Рады вступил в конкуренцию с авторитетом Временного правительства, которое назначало новых губернаторов, в большинстве своем русских, а также с авторитетом солдатских и рабочих Советов, опиравшихся прежде всего на неукраинские меньшинства - Русские, евреи и поляки. В конце мая 1917 года Временное правительство отклонило требования украинцев, которые вступили в логику разделения, сформировали Генеральный секретариат, выполнявший функции регионального правительства, и созвали Украинское Учредительное собрание. [ 120 ]

Мусульмане европейских провинций, волжские татары , башкиры и крымские татары , долгое время бывшие подданными России, были лояльны к Империи и приняли мобилизацию, видя в ней возможность потребовать равных прав. Чего нельзя было сказать о русском Туркестане , где введение воинской повинности в 1916 году спровоцировало восстание мусульман против русских поселенцев. В конечном итоге мусульмане Туркестана были разоружены, и 100 000 из них были призваны в трудовые батальоны, пока правительство Керенского не предоставило им амнистию в 1917 году. [ 121 ]

- Национальности Российской империи от войны до революции.

-

Татарские солдаты со своим капелланом празднуют Курбан-байрам под Брест-Литовском в 1914 году.

-

Демонстрация эстонцев в Петрограде в марте 1917 года.

-

Солдатский митинг на Украине в 1917 году.

-

Демонстрация в Тбилиси , столице Кавказского наместничества , в феврале 1917 года.

Сельская революция

[ редактировать ]

Падение имперской власти привело к волне восстаний в деревне. Однако их форма и масштаб сильно различались в зависимости от населенного пункта: от мирных протестов до кровавых грабежей. [ 122 ] В целом, на первом этапе демонстрации носили относительно мирный характер. Жители деревни, вооруженные оружием и инструментами, собираются при звуке колокола и маршируют к поместью. Помещик или его управляющий, если они еще не бежали, обязаны были подписать акт об уступке требованиям: понижение арендной платы, обязательная продажа зерна, орудий и скота по цене, установленной крестьянами. [ 123 ] Сельская община вернула себе статус, утраченный в результате столыпинских реформ, и присвоила себе власть прежних панов; согласно крестьянской пословице: «Наш был господин, наша земля». Крестьянам-«сепараторам», отгородившим свои земли, пришлось вольно или невольно вернуться на коллективную землю. [ 124 ]

С приближением лета крестьяне завладели землей, чтобы собрать урожай и засеять ее. Возвращение мобилизованных солдат, будь то в пасхальные отпуска или дезертиров , помогло радикализировать движение. Усадьбы были сожжены или разграблены. [ 123 ] В мае 1917 года назначение эсера Виктора в Чернова Министерство земледелия, казалось, оправдало требования крестьян. [ 123 ] Однако у правительства не было законных средств для восстановления спокойствия или официального перераспределения земли. Крестьяне, не предвидя грядущих ожидаемых реформ, приступили к «черному дележу» (нелегальному), часто сопровождавшемуся насилием над помещиками, «сепараторами» и духовенством, а также уничтожением сельскохозяйственной техники , что сокращало занятость. Летом в движении наступило затишье, тяжелые сельскохозяйственные работы и правительство Керенского взяло на себя относительный контроль над армией и судами, но осенью произошла новая вспышка насилия, которую большевики позже истолковали как предвестник пролетарской революции. революция . [ 125 ] [ 126 ] Сотни усадеб были сожжены или разрушены крестьянами в Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Саратовской, Казанской, Орловской, Тульской, Рязанской губерниях. [ 127 ]

Выборы кантональных земств в августе, а затем выборы Учредительного собрания в ноябре привели к противоположным результатам в сельской местности: низкая явка в Новгородской области , высокая явка в Черных землях , драки и поджоги избирательных урн в киевском правительстве . В целом именно эсеры и, на региональном уровне, украинские социалисты набрали наибольшее количество очков и завоевали расположение сельских общин. Однако большевикам удалось вторгнуться в сельские кантоны, расположенные вблизи городов, железных дорог и гарнизонов. [ 128 ]

Солдаты крестьянского происхождения внимательно следили за событиями в своих родных деревнях, часто выдвигая свои требования. В сентябре 1917 года солдаты 10-й армии писали министру земледелия Семену Маслову : «Нам обещали землю, но теперь видно, что нам ее не хотят давать (...) Если вы хотите, чтобы армия победа, надо дать больше льгот солдатам, находившимся на фронте с первых дней мобилизации (...) бедняк без имущества, не имеющий в собственности участка земли, сидит в холодном, сыром траншея, и взамен он получает только слова». [ 129 ]

Военный тупик

[ редактировать ]Союзники ждали, пока Россия продолжит свои военные действия. В марте 1917 года французы призвали к крупному наступлению на востоке, чтобы поддержать собственное наступление на Шмен-де-Дам , но генерал Алексеев ответил, что это невозможно: оттепель сделала дороги непроходимыми, лошадей и фуража не хватало, а войска потеряли всякую дисциплину. Напротив, командующий Юго-Западным фронтом Брусилов утверждал, что весеннее наступление возможно и что его солдаты «горят в бою». Алексеев окончательно убедился в том, что исправить ситуацию можно только наступлением. 30 марта он писал министру Гучкову : [ 130 ]

Если мы не пойдём в наступление, мы не избавимся от обязанности сражаться, а просто обрекём себя на бой в удобное для противника время и в месте. И если мы не будем сотрудничать с нашими союзниками, мы не можем ожидать, что они придут нам на помощь, когда они нам понадобятся. Беспорядок в армии не менее вреден для обороны, чем наступление. Даже если мы не вполне уверены в успехе, мы должны перейти в наступление. [ 130 ]

Боевой дух солдата – самый непредсказуемый элемент. Дезертирство было постоянной проблемой в армии с начала войны, наряду с членовредительством и психическими расстройствами, такими как контузия , но до начала 1917 года оно оставалось в контролируемых масштабах: официальная статистика, хотя и неполная, не указывает на отсутствие более 100 000–150 000 незаконных отлучений одновременно, и многие пропавшие без вести мужчины после посещения своих семей или некоторого времени блуждания по городам и железнодорожным вокзалам, в конечном итоге вернуться на фронт. Наказания за дезертирство были поэтапными: порка с первой попытки, каторга со второй; смертная казнь применялась только за третий повторный проступок и весьма редко, так как требовалось много времени для выяснения исходной части дезертира и организации военного трибунала . [ 131 ] Картина изменилась с революцией февраля-марта 1917 г.: массово ставилась под сомнение дисциплина, солдаты критиковали своих офицеров, ставили под сомнение качество лагеря или актуальность приказов, а иногда отказывались идти в поход. [ 132 ] Весной фронт был на удивление спокойным. Австро-венгерский солдат писал в письме: «Русские сидят на бруствере средь бела дня, снимают рубашки и ищут вшей . С нашей стороны никто не стреляет [...] Только русская артиллерия ведет огонь время от времени». Командующим [их] артиллерией является француз. Русские заявили, что хотят его убить». [ 133 ] Во время пасхального перемирия на фронте 7-й русской армии немцы поощряли братание русских солдат, стоящих перед ними, говоря им, что им не обязательно вести войну исключительно ради интересов Франции и Соединенного Королевства. [ 134 ]

Александр Керенский 1917 года военным и морским министром , назначенный 18 мая , посетил Брусилова на фронте под Тернополем и поддержал идею крупного весеннего наступления: 22 мая он назначил Брусилова главнокомандующим армией, несмотря на опасения Ставки . Брусилов считал, что демократизация армии укрепит ее патриотизм. [ 135 ] а 24 мая он добился восстановления иерархии и наказаний. [ 136 ] Оптимизм Керенского подкреплялся вступлением Соединенных Штатов в Первую мировую войну , сплочением Петроградского Совета в пользу национальной обороны, патриотическими кампаниями конституционных демократов (правых либералов) и многочисленными поклонниками, которые видели в он — спаситель России, призванный сыграть решающую роль в победе демократий. [ 137 ] Однако, путешествуя по фронту, Брусилов понял, что пораженческие идеи набирают силу: все больше и больше солдат хотели немедленного мира, возвращения в свои деревни и получения выгоды от раздачи земель. [ 138 ] Антивоенная пропаганда большевиков в форме подпольных газет, таких как «Солдатская правда» и «Правда из окопов» , имела лишь ограниченный тираж, но в мае и июне 1917 года вспыхнули мятежи в частях Юго-Западного фронта, в отсутствие какой-либо большевистской организации. [ 139 ]

С весны была проведена значительная работа по перевооружению и оснащению войск. По крайней мере, некоторые части имели высокий моральный дух и считали, что сражаются за свою свободу: 8-я армия (генерал Лавр Корнилов ), относительно не затронутая революционными волнениями, Чехословацкий легион , составленный из чешских и словацких дезертиров из австро-венгерской армии , и « Батальоны смерти » состояли из русских женщин-добровольцев. Начатое 30 июня 1917 года 11-й , 7-й и 8-й армиями в Галиции и Буковине увенчалось частичным успехом против австро-венгров: 8-я армия прорвала 2-ю австро-венгерскую армию , где часть 19-я дивизия, состоящая из чехов, перешла на российскую сторону. [ 140 ]

Однако первоначальный импульс наступления вскоре иссяк. Один командир корпуса рассказал, как в первый день его люди захватили три линии траншей, захватив 1400 немцев и большое количество пулеметов, а его артиллерия уничтожила большую часть батарей противника. Однако, как только наступила ночь, его солдаты покинули завоеванную территорию, оставив позади только своих предводителей и горстку людей. [ 141 ] Через несколько дней русское наступление выдохлось, солдаты все чаще отказывались идти на фронт, в то время как немецкие подкрепления хлынули для укрепления австро-венгерских позиций. Немецко-австро-венгерское контрнаступление, проходившее с 19 июля по 2 августа, отбросило русских к Волыни . [ 142 ] [ 143 ] Во многих местах немцы и австро-венгры обнаружили русские позиции уже заброшенными. [ 144 ] Полным провалом оказалось и одновременное наступление Северного фронта, направленное на оттеснение немцев от Риги. [ 145 ] Боевой дух русской армии упал, и по меньшей мере 170 000 человек дезертировали, захватив поезда под предлогом сбора урожая. [ 146 ] Смертная казнь в России , отмененная 12 марта 1917 года одним из первых решений Временного правительства, была восстановлена 12 июля: военный трибунал в составе 3-х офицеров и 3-х солдат немедленно признал солдат виновными в убийстве. , изнасилования, грабежи и призывы к неповиновению на месте преступления без возможности обжалования или промежуточного наказания. [ 132 ]

- Россия в состоянии войны глазами французской прессы в 1917 году.

-

Французский министр Альбер Тома и русский генерал Лавр Корнилов посещают фронт в лесистых Карпатах , Ле Мируар , 8 июля 1917 года.

-

Генерал Алексей Брусилов , главнокомандующий, и военный министр Александр Керенский на Юго-Западном фронте, Ле Мируар , 8 июля 1917 года.

-

Александр Керенский выступает с речью перед солдатами в Одессе , Ле Мируар , 19 августа 1917 года.

Последние дни Временного правительства

[ редактировать ]

Разногласия внутри Временного правительства углублялись. Министр сельского хозяйства Виктор Чернов временно принял оккупацию земель крестьянами, вызвав возмущение среди «буржуазных» членов правительства, а открытие переговоров с Киевской Радой вызвало недовольство русских националистов, опасавшихся отделения от Украины. Георгий Львов подал в отставку 15 июля, его сменил на посту главы правительства Керенский. 17 июля петроградский гарнизон и матросы Кронштадтского флота , опасаясь отправки на фронт, присоединяются к бастующим рабочим Путиловских заводов и восстают против Временного правительства: окружают Думу, но, не имея указаний Ленина, терпят неудачу. захватить власть. Павлу Переверзеву, преемнику Керенского в Министерстве юстиции, удалось настроить общественное мнение против большевиков, изображая их агентами Германии. [ 147 ]

18 июля, после бурного совещания в Могилеве, Керенский потребовал отставки генерала Брусилова и поручил главнокомандование Лавру Корнилову . Корнилов просил Керенского установить диктаторский режим, объявить военное положение , восстановить смертную казнь в тылу, запретить забастовки и распустить Петроградский Совет . В контрреволюционных кругах распространялась идея военной диктатуры, призванной положить конец большевистской агитации, но Керенский не был готов порвать с советами. [ 148 ]

11 августа Корнилов приказал генерала Александра Крымова , 3-му кавалерийскому корпусу включая Кавказскую племенную дивизию , быть готовым занять Петроград для восстановления порядка в случае большевистского переворота. [ 149 ] 27 августа, после ряда недоразумений, Корнилов убедился, что правительство Керенского пало перед большевиками, и приказал 3-му корпусу двинуться на Петроград. Керенский провозгласил себя главнокомандующим, а Петроградский Совет при участии большевиков организовал оборону города и блокаду железных дорог. Эмиссары Рабочих Советов, Петроградского гарнизона и Союза мусульманских Советов, собиравшегося в это время в городе, беседовали с солдатами и убеждали их сохранять верность Временному правительству. Дело Корнилова закончилось его арестом и самоубийством Крымова. [ 150 ]

Дело Корнилова оставило глубокие расколы в армии и обществе. Восставшие солдаты арестовывали, а иногда и расстреливали несколько сотен офицеров, подозреваемых в том, что они «корниловцы». Керенского покинули как правые, поддержавшие осужденных генералов, так и левые, потерявшие к нему всякое доверие. Он осуществлял «диктатуру», практически не имея полномочий. 40 000 кронштадтских матросов и рабочих, вооружённых для противостояния путчу, вероятно, сохранили своё оружие и составили основу большевистской Красной гвардии . [ 151 ]

Взятие Риги немцами (1–5 сентября 1917 г.) — последняя крупная операция на фронте — усилило дискредитацию Временного правительства. Немецкая 8-я армия атаковала, используя превосходные технические средства, включая отравляющие газы , огнеметы и бомбардировки с воздуха. После нескольких дней боев 12-я российская армия в беспорядке отошла к северу от Даугавы , бросив артиллерию из-за отсутствия фуража для тяжеловозов , в то время как XLIII корпус, и в особенности латышские стрелки , пожертвовали собой, чтобы прикрыть отступление армии. [ 152 ]

Распад Империи продолжался. прошел Съезд народов Империи С 21 по 28 сентября в Киеве по инициативе Центральной Рады , объединивший представителей 10 национальностей, призывавших к преобразованию Империи в федерацию свободных народов. Делегаты избрали Народный совет Временного правительства. [ 153 ]

Керенский потерял всякое доверие, даже среди союзников, которые считали, что он вот-вот подпишет сепаратное мирное соглашение. [ 154 ] 2 ноября, за пять дней до падения Временного правительства, генерал Александр Верховский военный министр заявил, что армия более не пригодна для боевых действий. Сам Керенский позже признал, что единственным способом избежать прихода к власти большевиков было бы немедленно подписать мир с Германией: «Мы были слишком наивны». [ 155 ]

Большевики у власти и конец войны

[ редактировать ]Ленин, живший в подполье в Петрограде после краткой ссылки в Финляндии, был полон решимости воспользоваться слабостью Временного правительства: он убедил своих товарищей Зиновьева, Каменева и Троцкого, что власть необходимо захватить путем государственного переворота до Второй Всероссийской конференции. -Российский съезд рабочих и солдатских Советов , назначенный на начало ноября, и выборы Учредительного собрания в том же месяце, которые должны были создать новый правовой порядок. [ 156 ] Троцкий был назначен главой Петроградского военно-революционного комитета, включавшего около 40 полков, 200 заводов и 15 райкомов общей численностью 20–30 тысяч человек. [ 124 ] И снова угроза отправки на фронт спровоцировала солдатский бунт. Военно-революционный комитет, выдававший себя за эманацию Петроградского Совета, взял на себя инициативу. В период с 21 октября/3 ноября по 26 октября/8 ноября большевики взяли под свой контроль гарнизоны и Петроградский Совет. Зимний дворец , последнее прибежище Временного правительства, обороняемый несколькими курсантами и женщинами-солдатами, сдался через несколько часов: в боях, казалось, участвовало лишь небольшое количество людей, а рестораны, театры и трамваи работали в обычном режиме. [ 157 ] Всероссийский съезд Советов, прошедший свою первую сессию 8 ноября, успел как раз утвердить первые два декрета, продиктованные Лениным: Декрет о земле , признававший крестьянскую собственность на землю, и Декрет о мире , который «призывает все народы и правительства безотлагательно начать переговоры о справедливом демократическом мире». [ 158 ]

Новое правительство не имело большинства в стране. Генерал Владимир Черемисов, командующий Северным фронтом, отказался вводить свои войска в политическую борьбу. Только генерал Петр Краснов согласился идти на Петроград с несколькими тысячами казаков императорской гвардии ; они были отброшены на Пулковских холмах латвийскими матросами и стрелками, поддерживавшими лагерь большевиков. [ 159 ] В Москве в течение нескольких дней уличные бои сталкивали сторонников и противников большевиков друг с другом. [ 160 ] В Киеве произошла короткая трехсторонняя битва между сторонниками Временного правительства, сгруппировавшимися вокруг штаба военного округа , против сторонников большевиков и сторонников Центральной Рады. 20 ноября 1917 года провозгласить Украинскую Народную Республику «не разрывая федеративных связей с Россией». [ 153 ] Саратовское правительство , несколько недель восставшее против Керенского, было свергнуто большевиками 10 ноября. [ 161 ] В других местах большевики заручились поддержкой крупных гарнизонов Ревеля , Пскова , Минска и Гомеля , но в ноябре они имели большинство только в 5-м армейском комитете. [ 159 ] Другие левые партии, эсеры и меньшевики, отреагировали медленно, рассчитывая на то, что выборы в Учредительное собрание восстановят демократию без кровопролития. Голосование дало относительное большинство эсерам с 40,4% голосов гражданских лиц и 40,7% голосов военных, в то время как меньшевики получили только 2,9% голосов гражданских лиц и 3,2% голосов военных. [ 162 ]