русская орфография

Эта статья включает список общих ссылок , но в ней отсутствуют достаточные соответствующие встроенные цитаты . ( февраль 2023 г. ) |

Russian orthography ( Russian : правописа́ние , romanized : pravopisaniye , IPA: [prəvəpʲɪˈsanʲɪjə] ) — орфографическая традиция , формально считающаяся охватывающей правописание (русский: орфография , латинизированный : орфография , IPA: [ɐrfɐˈɡrafʲɪjə] ) и пунктуация (русский: пунктуа́ция , латинизированный : пунктуация , IPA: [pʊnktʊˈat͡sɨjə] ). Русское правописание, которое на практике в основном фонематическое, представляет собой смесь морфологических и фонетических принципов с несколькими этимологическими или историческими формами и случайными грамматическими дифференциациями. Пунктуация, первоначально основанная на византийском греческом языке , в семнадцатом и восемнадцатом веках была переформулирована по моделям французской и немецкой орфографии.

Транскрипция IPA пытается отразить сокращение гласных , когда они не находятся в состоянии стресса . Представленные звуки соответствуют стандартному языку; в других диалектах произношение гласных может заметно отличаться.

Написание

[ редактировать ]написан современным вариантом кириллицы Русский язык . Русское правописание обычно избегает произвольных орграфов . За исключением использования твёрдых и мягких знаков, которые сами по себе не имеют фонетического значения, но могут следовать за согласной буквой, ни одна фонема никогда не представлена более чем одной буквой.

Морфологический принцип

[ редактировать ]По морфологическому принципу морфемы (корни, суффиксы, инфиксы и флексивные окончания) присоединяются без изменений; соединения могут подвергаться дальнейшей агглютинации. Например, длинное прилагательное шарикоподшипниковый, шарикоподшипниковый [ʂa.rʲɪ.kə.pɐtˈʂɨ.pnʲɪ.kə.vɨj] («относящийся к шарикоподшипникам») можно разложить следующим образом (слова, имеющие самостоятельное существование, выделены жирным шрифтом ):

| желтый /ˈʂар/ | ик /Я/ | тот /the/ | под /pod/ | шип /ˈʂip/ | ник /ник/ | ов /ов/ | ый /ij/ |

| 'сфера' | уменьшительный суффикс | соединительный интерфикс | 'под' (предлог или префикс) | 'приколоть' | суффикс, обозначающий подлежащее, предназначенный для того, что называется основой (таким образом, «что-то, что можно положить под булавку») | суффикс прилагательного свойства или врожденности | флексивное окончание, именительный падеж мужского рода единственного числа прилагательных |

| шарик [ˈʂa.rʲɪk] «маленькая сфера», «шар» | о | подшипник [pɐtˈʂɨ.pnʲɪk] 'несущий' | ов | ый | |||

| шарикоподшипник [ʂa.rʲɪ.kə.pɐtˈʂɨ.pnʲɪk] 'шарикоподшипник' | овый | ||||||

| шарикоподшипниковый [ʂa.rʲɪ.kə.pɐtˈʂɨ.pnʲɪ.kə.vɨj] «относительно шарикоподшипников» | |||||||

Еще раз обратите внимание, что каждый компонент в конечном произведении сохраняет свою основную форму, несмотря на сокращение гласных.

Фонетическая ассимиляция групп согласных также обычно не нарушает морфологического принципа написания. Например, разложение счастья [ˈɕːa.sʲtʲjɪ] («счастье, удача») выглядит следующим образом:

| с | часть | является |

| /с/ | /t͡ɕasʲtʲ/ | /идти/ |

| 'хороший' (< *sъ- (хорошо), как в А.-индийском su – хорошо) | «часть» (здесь в соответствующем значении «судьба») | (окончание абстрактного существительного государства - Нейтральное пение. Ном.) |

Обратите внимание на ассимиляцию с ⟨сч⟩ - так, чтобы он представлял тот же звук (или группу), что и ⟨щ⟩ -. Написание <щастие> было довольно распространено среди литераторов в восемнадцатом веке, но сегодня оно обычно не одобряется.

Фонетический принцип

[ редактировать ]Фонетический принцип подразумевает, что:

- все морфемы пишутся так, как они произносятся изолированно, без редукции гласных , церковнославянского стиля или, точнее, с учетом флексии (это в сочетании с описанной выше морфологической агглютинацией иногда называют морфемным принципом);

- в некоторых префиксах, оканчивающихся на звонкую согласную (на практике только в - ⟨з⟩ /z/ ), эта согласная оглушается (становится [s] ) для звонкой ассимиляции. Это может быть отражено орфографически. Например, для префикса/предлога без [bʲez] 'без':

| без умный | [bʲɪˈzu.mnɨj] | 'безмозглый', 'еда' (ум [um] 'разум') |

| бес смертный | [bʲɪsˈsmʲe.rtnɨj] | 'immortal' (смерть [smʲertʲ] 'death') |

- у некоторых корней и приставок гласная иногда изменяется в отдельных случаях, чтобы отразить исторические изменения в произношении, обычно в результате отсутствия ударения или, наоборот, ударения. На практике это обычно относится к изменению - ⟨o⟩ - /o/ на - ⟨a⟩ - [ɐ] или [ə] ( akanye ), а также к чередованию аллофонических гласных [ɨ] и [i] (представленных ⟨ ы⟩ и ⟨и⟩ соответственно):

| рост | [rost] | 'рост' |

| расти | [rɐˈsʲtʲi] | 'расти' |

| история | [ɪˈsto.rʲɪ.jə] | 'история' |

| предыстория | [prʲɪ.dɨˈsto.rʲɪ.jə] | 'предыстория' |

- заимствованные слова и иностранные имена обычно пишутся как орфографические транскрипции , или, точнее, смешанные транскрипции-транслитерации, основанные преимущественно на оригинальном произношении ( Жак-Ив Кусто переводится на русский язык как Жак-Ив Кусто; английское имя Поль переводится как Пол, французское имя Пауль как Поль, немецкое имя Пауль как Пауль), но и по оригинальному написанию (немецкие фамилии Шмид, Шмидт, Шмитт передаются в русский язык как Шмид, Шмидт, Шмитт). В частности, двойные согласные обычно сохраняются из исходного написания, если их произношение обычно не является удвоенным. Кроме того, за непалатализованными согласными обычно следует ⟨е⟩, а не ⟨э⟩ (например, кафе [kɐˈfɛ] , 'кафе'); Лингвисты XIX века, такие как Яков Карлович Грот , считали непалатализованное произношение согласных перед / е / чуждым русскому языку, хотя сейчас это стало стандартом для многих заимствованных слов.

Произношение также может отклоняться от обычных фонологических правил. Например, безударное /o/ (пишется ⟨о⟩ ) обычно произносится [ɐ] или [ə] , но радио («радио») произносится как [ˈra.dʲɪ.o] с безударным окончанием [o] .

Этимологический принцип

[ редактировать ]Тот факт, что русский язык сохранил большую часть своей древней фонологии, сделал исторический или этимологический принцип (доминирующий в таких языках, как английский, французский и ирландский) менее актуальным. Поскольку написание было скорректировано с учетом изменений в произношении yers и исключения букв с идентичным произношением, единственные систематические примеры встречаются в некоторых иностранных словах и в некоторых флективных окончаниях, как именных, так и глагольных, которые не всегда являются пишутся так, как произносятся. Например:

| русского | [ˈru.skə.ve] не *[ˈru.sko.ɡo] | 'из русских' (прил. мужской/средний родительный падеж единственного числа) |

Грамматический принцип

[ редактировать ]. В современном русском языке укрепился грамматический принцип Он определяет обычные орфографические формы для обозначения грамматических различий (род, причастие и прилагательное и т. д.). Некоторые из этих правил древние и, возможно, их можно считать этимологическими; некоторые частично основаны на тонких и не обязательно универсальных различиях в произношении; а некоторые практически произвольны. Ниже приведены некоторые характерные примеры.

К существительным, оканчивающимся на шипящий - ⟨ж⟩ /ʐ/ , - ⟨ш⟩ /ʂ/ , - ⟨щ⟩ /ɕː/ , - ⟨ч⟩ /t͡ɕ/ , мягкий знак ⟨ь⟩ в именительном падеже единственного числа присоединяется если пол женский, и не добавляется, если мужской:

| дочь | [точка] | дочь Ф | - |

| меч | [mʲet͡ɕ] | меч М | - |

| грач | [ɡrat͡ɕ] | грач ( Corvus frugilegus ) M | современная нивелировка; Ломоносов (1755) дает грачь |

- Ни один из вышеупомянутых согласных не имеет фонематически отличных палатализованных и непалатализованных вариантов. Следовательно, использование ⟨ь⟩ в этих примерах предназначено не для обозначения разного произношения, а для того, чтобы помочь различать разные грамматические роды. Имя нарицательное, оканчивающееся на согласную без - ⟨ь⟩, является мужским, а существительное, оканчивающееся на - ⟨ь⟩ , часто женского рода (хотя есть некоторые существительные мужского рода, оканчивающиеся на «мягкую» согласную, при этом - ⟨ь⟩ обозначают другое произношение).

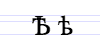

- Хотя современное правило основано на общепринятой древней этимологии, согласно которой твердый знак ъ добавлялся к существительным мужского рода до 1918 года, причем оба символа когда-то произносились как ультракороткие («редуцированные») гласные ( называемые «йерс в славистике »), современное правило, тем не менее, грамматическим, потому что его применение стало почти универсальным.

Пассивное причастие прошедшего времени имеет двойное - ⟨ нн ⟩ - /nn/ , тогда как то же слово, используемое как прилагательное, имеет одинарное - ⟨ н ⟩ - /n/ :

| варёный | [vɐˈrʲɵ.nɨj] | 'приготовленный/вареный' |

| варенный | [ˈva.rʲɪn.nɨj] | '(что-то) было приготовлено/варено' |

| жареный | [ˈʐa.rʲɪ.nɨj] | 'жареный' |

| жаренный | [ˈʐa.rʲɪn.nɨj] | '(что-то) было поджарено' |

- Это правило частично определяется произношением, но удвоенное произношение не является универсальным. Поэтому правило считается одним из сложных моментов русского правописания, поскольку различие между прилагательным (подразумевающим состояние) и причастием (подразумевающим действие) не всегда четкое. Предложение конца 1990-х годов упростить это правило, основывая различие на том, является ли глагол переходным, не было официально принято.

Предложные словосочетания, в которых сохраняется буквальное значение, пишутся через разделенные слова; при наречном употреблении, особенно если значение изменилось, обычно пишутся одним словом:

| во время (чего-либо) | [vɐ ˈvrʲe.mʲə] | 'во время (чего-то)' |

| (он пришёл) вовремя | [ˈvovrʲɪmʲə] | '(он прибыл) вовремя' |

- (Это извлечено из целого набора чрезвычайно подробных правил, касающихся соединения, переноса через дефис или разделения компонентов. Такие правила по сути произвольны. Существует достаточно подслучаев, исключений, неразрешимых моментов и несоответствий, что даже хорошо образованные носители языка иногда приходится заглядывать в словарь. Споры по этому поводу ведутся непрерывно уже 150 лет.)

Пунктуация

[ редактировать ]Основные символы

[ редактировать ]Точка ( точка ) (.), двоеточие (:), точка с запятой (;), запятая (,), вопросительный знак (?), восклицательный знак (!) и многоточие (…) по форме эквивалентны основным символам. знаков препинания (знаки препинания [ˈznakʲɪ prʲɪpʲɪˈnanʲɪjə] ), используемых в общеевропейских языках , и следуют тем же общим принципам использования.

Двоеточие используется исключительно как средство введения и никогда, как в несколько архаичном английском языке, для обозначения периодической паузы, промежуточной по силе между точкой с запятой и точкой (точкой) (ср. HW Fowler, The Kingˈs English , 1908). .

Использование запятой

[ редактировать ]Запятая очень широко используется для обозначения окончания вводных фаз по обе стороны от простых предложений и для введения всех придаточных предложений . В английском языке различия между ограничительными и неограничительными положениями не существует :

| Итак, царя свергли! | Итак, царь свергнут! |

| Мужчина, которого вы вчера сбили, умер. | Человек, которого вы сбили вчера, умер. |

| Это странное явление, о котором так часто пишут в газетах, так и остаётся без научного объяснения. | Это странное явление, о котором так часто сообщается в прессе, остается необъяснимым наукой. |

Расстановка переносов

[ редактировать ]Дефис ( (-) и длинное тире —) используются для обозначения возрастающего уровня разделения. Дефис ставится между компонентами слова, а длинное тире — для разделения слов в предложении, в частности, для обозначения более длинных дополнений или уточнений, которые в английском языке обычно заключаются в круглые скобки, а также в качестве замены связки :

| Наш телефон: 242-01-42. | Наш телефон: 242-0142. или Наш телефон: 242-0142. |

| Без сильной команды — такой, которую в прошлом собирал и тренировал Тихонов — Россия не взяла золотую медаль на Олимпиаде-2002. | Без сильной команды, подобной той, которую в прошлом подбирал и тренировал Тихонов, Россия не выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2002 года. |

В коротких предложениях, описывающих существительное (но обычно не местоимение, если не требуется особого поэтического акцента) в настоящем времени (в качестве замены модального глагола «быть/есть» (быть)):

| Мой брат — инженер, его начальник — негодяй. Этот дом — памятник архитектуры ( but: Я студент, он водитель. ). | Мой брат инженер, его начальник негодяй. Это здание является памятником архитектуры. («Я студент, он водитель».) |

Прямая речь

[ редактировать ]Кавычки не используются для обозначения прямой цитаты в абзаце, вместо этого она отделяется длинным тире (—):

| — Я Вас обожаю! — сказал мишка лисе. | 'Я тебя обожаю!' — сказал медведь лисе. |

Цитата

[ редактировать ]Встроенная прямая речь и другие цитаты отмечаются на первом уровне кавычками «», а на втором — опущенными и поднятыми обратными двойными кавычками («»):

| Гончаров начинает «Фрегат „Паллада“» словами: «Меня удивляет». | «Гончаров начинает свой «Фрегат «Паллада » словами: «Я удивлен». |

В отличие от американского английского , точка или другой конечный знак препинания ставится за пределами кавычки. Как показывает приведенный выше пример, кавычки часто используются для обозначения имен сущностей, представленных общим словом.

Выражения в скобках

[ редактировать ]Они обозначаются международным символом круглых скобок (). Однако их использование обычно ограничивается чистыми отступлениями , а не, как в английском языке, для обозначения приложения .

Споры

[ редактировать ]Написание

[ редактировать ]Как и во многих языках, раньше написание было более фонематичным и менее последовательным. Однако влияние крупнейших грамматистов, от Мелетия Смотрицкого (1620-е гг.) до Ломоносова (1750-е гг.) и Грота (1880-е гг.), обеспечило более тщательное применение морфологии и этимологии.

Сегодня баланс между морфологическим и фонетическим принципами прочно утвердился. Этимологические флексии сохраняются традицией и привычкой, хотя их нефонетическое написание иногда вызывало спорные призывы к реформе (как в периоды 1900–1910, 1960–1964). Основная область, где написание совершенно непоследовательно и, следовательно, спорно:

- сложность (или даже правильность) некоторых грамматических принципов, особенно в отношении связного, дефисного или разрозненного написания составляющих морфем.

Эти два пункта были темой научных дискуссий, по крайней мере, с середины девятнадцатого века.

В прошлом существовала неопределенность относительно того, какой из обычных или йотированных/палатализирующих рядов гласных допускать после шипящих согласных ⟨ж⟩ [ʐ] , ⟨ш⟩ [ʂ] , ⟨щ⟩ [ɕ:] , ⟨ц⟩ [ ts] , ⟨ч⟩ [tɕ] , которые, как упоминалось выше , не являются стандартными в своих парах «жесткий/мягкий» . Однако эта проблема, по-видимому, была решена путем применения фонетических и грамматических принципов (и, в меньшей степени, этимологических) для определения сложного, хотя и внутренне последовательного набора правил правописания .

В 2000–2001 гг. был предложен незначительный пересмотр кодификации 1956 г. Он встретил общественный протест и официально не был принят.

Большевистская реформа 1918 г.

[ редактировать ]

Русская орфография была упрощена путем объединения нескольких прилагательных и местоимений, объединения буквы ѣ ( Ять ) с е , ѳ с ф , а і и ѵ с и . Кроме того, архаическое немое йер устарело, включая ъ (« твердый знак ») в конечном положении после согласных (таким образом устранив практически последний графический остаток старославянской системы открытого слога ). Например, Рыбинскъ стал Рыбинск (« Рыбинск »).

Примеры:

- Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты to Северо-Американские Соединённые Штаты – The United States of America ( lit. ' North American United States ' , popular pre-revolutionary name of the United States in Russia)

- Россія to Россия

- Петроградъ to Петроград ( Petrograd )

- регион в район

- мараѳонъ to марафон (marathon)

- дѣти to дети (children)

- Христос Иисусу Христу Иисус

Практическая реализация

[ редактировать ]

В декабре 1917 года Наркомат просвещения во главе с А. В. Луначарским издал декрет, в котором говорилось: «Всем без исключения государственным и правительственным учреждениям и школам осуществить переход на новую орфографию безотлагательно. С 1 января 1918 года все государственные и государственные учреждения и школы государственные издания, как периодические, так и непериодические, должны были печататься в новом стиле». [1] [2] Декрет был почти идентичен предложениям, выдвинутым Майским собранием, и с другими незначительными изменениями составил суть декрета, изданного Советом Народных Комиссаров в октябре 1918 года. [1] [2]

Хотя реформа иногда хвалилась российским рабочим классом , она была непопулярна среди образованных людей, религиозных лидеров и многих выдающихся писателей, многие из которых были оппозиционерами новому государству . [3] Более того, даже рабочие поначалу высмеивали реформу орфографии, утверждая, что она сделала русский язык беднее и менее элегантным. [4]

Таким образом, частные издания формально могли печататься с использованием старой (или вообще любой удобной) орфографии. Указ запрещал переподготовку лиц, ранее обучавшихся по старой норме. Данное написание считалось орфографической ошибкой только в том случае, если оно нарушало как старые, так и новые нормы.

Однако на практике советское правительство быстро установило монополию на печатную продукцию и очень внимательно следило за выполнением указа. не только букв І , Ѳ и Ѣ Распространенной практикой было принудительное удаление из типографий но и Ъ. , Из-за этого употребление апострофа как разделительного знака получило широкое распространение вместо ъ (например, подьём , адъютант вместо подъём , адъютант ) и стало восприниматься как часть реформы (даже если , с точки зрения буквы декрета Совнаркома такое использование было ошибкой). Людей, сопротивлявшихся внедрению новой орфографии, считали врагами народа и казнили. Тем не менее, некоторые академические издания (связанные с публикацией старых произведений, документов или печатных изданий, наборы которых предшествовали революции) выходили в старой орфографии (кроме титульных листов и зачастую предисловий ) вплоть до 1929 года. [5]

Упрощение

[ редактировать ]Реформа сократила количество орфографических правил, не имеющих поддержки в произношении — например, различие родов во множественном числе и необходимость заучивания длинного списка слов, написанных ятами (состав этого списка вызвал споры среди лингвистов). , и разные руководства по правописанию противоречили друг другу).

Реформа привела к некоторой экономии в написании и наборе текста за счет исключения буквы Ъ в конце слов — по подсчетам Льва Успенского , текст в новой орфографии был короче на одну тридцатую. [6]

Реформа удалила пары полностью гомофонных графем из русского алфавита (т. е. Ѣ и Е ; Ѳ и Ф ; и трио И , І и Ѵ ), приблизив алфавит к реальной фонологической системе русского языка . [7]

Критика

[ редактировать ]

По мнению критиков, выбор Ии в качестве единственной буквы, обозначающей эту сторону, и удаление Іі противоречили цели «упрощения» языка, поскольку Ии занимает больше места и, кроме того, иногда неотличим от Шш . [5]

Реформа также создала множество омографов и омонимов , которые раньше писались по-разному. Примеры: есть/ѣсть (быть/есть) и миръ/міръ (мир/Мир) в обоих случаях стали есть и мир .

In a complex system of cases, -аго was replaced with -его (лучшаго → лучшего), in other instances -аго was replaced with -ого, -яго with -его (e.g., новаго → нового, ранняго → раннего), feminine cases moved from -ыя, -ія — to -ые, -ие (новыя (книги, изданія) → новые);Feminine pronouns онѣ, однѣ, однѣхъ, однѣмъ, однѣми were replaced with они, одни, одних, одним, одними; ея (нея) was replaced with на её (неё). [8]

Последнее было особенно спорным, поскольку эти местоимения женского рода глубоко укоренились в языке и широко использовались писателями и поэтами. [9]

Префиксы, оканчивающиеся на -з/с, претерпели изменение: теперь все они (кроме с- ) оканчиваются на -с перед глухими согласными и на -з перед звонкими согласными или гласными ( разбить, сломаться , но расступиться ). Раньше в приставках наблюдалось совпадение фонетического (как сейчас) и морфологического (всегда з ) написания; в конце 19 - начале 20 века общепринятым правилом было: с-, без-, ч(е)рез- всегда писались именно так; другие приставки заканчивались на с перед глухими согласными, за исключением с и на з в противном случае ( разбить, сломаться, разступиться , но распасться ). В более ранних произведениях XIX века также иногда использовалось з перед ц, ч, ш, щ .

См. также

[ редактировать ]- Русский язык

- Русский алфавит

- Кириллица

- Кириллические алфавиты

- Правила русской орфографии и пунктуации

- Йофикатор

Ссылки

[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Комри, Бернард; Стоун, Джеральд; Полинский, Мария (1996). Русский язык в ХХ веке (2-е изд.). Уоттон-андер-Эдж, Англия: Clarendon Press. ISBN 978-0198240662 .

- ^ Jump up to: а б Чернышев, В.И. (1947). Ф.Ф. фортунатов и А.А. Шахматов – Реформаторы русского правописания [F.F. Fortunatov and A.A. Shakhmatov — Reformers of Russian Spelling]. In Oborskogo, S.P. (ed.). А.А. Шахматов (1864–1920): Сборник статей и материалов [ А. А. Шахматов (1864–1920): Сборник статей и материалов . Москва: Академия наук СССР. стр. 167–252. Архивировано из оригинала 9 ноября 2017 года . Проверено 8 января 2017 г.

- ^ Мии, Мии (6 декабря 2019 г.). «Русская орфографическая реформа 1917/18 года — Часть II (Алфавит I)» . Ютуб . Архивировано из оригинала 13 августа 2020 года . Проверено 27 июля 2020 г.

- ^ Как большевики свергли правила орфографии.

- ^ Jump up to: а б "Грамматический террор: Как большевики свергли правила орфографии" .

- ^ Успенский, Лев Васильевич (1962). Слово о словах [ Слово о словах ]. Москва: Рипол Классик.

- ^ Пиши пропало. Сто лет реформе русской орфографии [Прошло: Сто лет реформы русской орфографии]. Год Литературы [ Год литературы ].

- ^ "Отношение творческой интеллигенции к реформе русского языка 1918 года" .

- ^ " ""Адъ" без знака твeрдого". Русские сатирики о реформе русского языка" .

Внешние ссылки

[ редактировать ]- ГРАМОТА.ру Справочно-учебный сайт по русской грамотности, спонсируемый правительством России.

- Полный текст Русской орфографической кодификации 1956 года.

- Ж. К. Грот, Русское правописание (стандартное руководство по дореформенным правилам), 1894 г. (DJVU-файл, орфография до 1918 г.)

- Большой словарь современного русского языка. Самый большой русский словарь с орфографией

- Русская орфографическая кодификация 1956 г.

- Критика реформы 1918 года (на русском языке)

- CyrAcademisator Двунаправленная онлайн-транслитерация для ALA-LC (диакритических знаков), научных, ISO/R 9, ISO 9, ГОСТ 7.79B и других. Поддерживает дореформенных персонажей

- Надпись на стене: Русская орфографическая реформа 1918 года.

- Славеница (Славеница): онлайн-конвертер с русского языка после 1918 года на язык до 1918 года.