Тактика римской пехоты

|

| Часть серии о |

| Военные Древнего Рима |

|---|

|

|

Тактика римской пехоты — это теоретическое и историческое развертывание, построение и маневры римской пехоты от начала Римской республики до падения Западной Римской империи . Ниже основное внимание уделяется римской тактике: «как» их подхода к бою и тому, как он с течением времени проявлялся в борьбе с различными противниками. Он не пытается подробно осветить такие вещи, как структура или оснащение армии. Различные сражения суммируются для иллюстрации римских методов со ссылками на подробные статьи об отдельных столкновениях.

Первоначальная римская армия состояла из гоплитов , чья основная стратегия заключалась в формировании фаланги . К началу третьего века до нашей эры римская армия перешла на манипальную систему, которая разделила римскую армию на три части: гастаты , принципы и триарии . Позже, в 107 г. до н.э., Марий провёл так называемые Марианские реформы , создав римские легионы . Эта система развилась в Позднеримскую армию , которая использовала подразделения comitatenses и limitanei для защиты Империи .

Римские легионеры имели доспехи , гладиус , щит , две пилы и продовольственный паек . Они носили с собой такие инструменты, как долабра , деревянная посох и неглубокая плетеная корзина. Эти инструменты будут использоваться для строительства кастр (лагерей). Иногда у римских солдат были мулы с снаряжением. Легионеры имели при себе онагров , баллист и скорпионов .

Римские солдаты тренировались четыре месяца. Сначала они освоили маршевые навыки, а затем научились пользоваться оружием. Затем они начали драться с другими солдатами. Во время учений солдат также будут учить подчиняться своим командирам, а также Республике или Императору .

Легионы делились на отряды, называемые когортами . Каждая когорта была разделена на три манипулы. Каждый манипул делился на столетия . Несколько легионов составляли полевые армии .

Во время республики консулы , проконсулы , преторы , пропреторы и диктаторы были единственными должностными лицами, которые могли командовать армией. Легат . помогал магистрату командовать легионом Трибуны курировали логистику армии. Центурионы командовали центуриями (группы около 100 воинов). Римскую армию будут снабжать агенты по закупкам, которые будут закупать продовольствие. У местных крестьян или фермеров могли отобрать припасы для снабжения римского легиона. Римские солдаты во время марша строили инфраструктуру, например дороги или склады с припасами. Некоторое оборудование перевозилось на вьючных животных и телегах. Торговцы, барыги, проститутки и другие поставщики различных услуг также следовали за марширующим легионом.

Во время марша легион разворачивался в несколько колонн с авангардом перед ними. Это формирование будет окружено солдатами с флангов . После этого солдаты построят укрепленный лагерь. Пробыв в лагере некоторое время, армия разрушила лагерь, чтобы не допустить его использования противником, а затем продолжила движение. Командиры римской армии могли попытаться собрать сведения о противнике. Во время марша командир старался поднять боевой дух своих солдат.

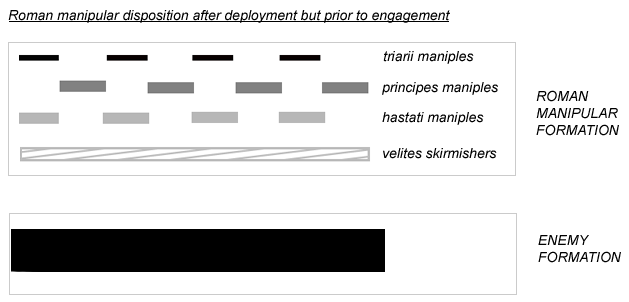

Перед битвой командир пытался маневрировать своей армией таким образом, чтобы получить преимущество. Если бы битва велась при наличии манипулной системы, в армии были бы хастаты спереди, принципы посередине и триарии сзади. застрельщики, называемые велитами, Перед армией ставились чтобы метать копья во врага. После того как были приняты так называемые Марианские реформы, продолжали использоваться те же формации и стратегии. Однако вместо хастатов , принципов и триариев они использовали когорты.

При проведении осады армия начинала со строительства военного лагеря. Затем они использовали осадные орудия и солдат, чтобы штурмовать город и взять его. При защите города они строили частоколы, штурмовые дороги, молы, волнорезы и двойные стены. Легионы также построят лагерь.

Эволюция

[ редактировать ]Римская военная тактика эволюционировала от типа небольшого племени, стремящегося к местной гегемонии, до масштабных операций, охватывающих мировую империю. На это продвижение повлияли изменяющиеся тенденции в политической, социальной и экономической жизни Рима и всего Средиземноморского мира, но оно также было подкреплено своеобразным «римским способом» войны. Этот подход включал в себя тенденцию к стандартизации и систематизации, практическое заимствование, копирование и адаптацию у чужаков, гибкость в тактике и методах, сильное чувство дисциплины, безжалостную настойчивость в стремлении к всеобъемлющей победе и сплоченность, вызванную идеей римского гражданства. под оружием – воплощенный в легионе . [ 1 ] Эти элементы со временем то усиливались, то ослабевали, но они составляют четкую основу, лежащую в основе подъема Рима.

Некоторые ключевые этапы этой эволюции на протяжении всей военной истории Рима включают: [ 2 ]

- Военные действия были не тактикой силы, а, скорее, игрой в терпение.

- Военные силы, основанные в основном на гражданской тяжелой пехоте с племенным началом и ранним использованием элементов типа фаланги (см. Военное устройство Римского королевства ).

- Растущая изощренность по мере расширения римской гегемонии за пределы Италии в Северную Африку, Западную Европу, Грецию, Анатолию и Юго-Западную Азию (см. Военное учреждение Римской республики ).

- Продолжающееся совершенствование, стандартизация и рационализация в период, связанный с Гаем Марием , включая более широкое включение плебейских граждан в армию, а также больший профессионализм и постоянство на армейской службе.

- Продолжающееся расширение, гибкость и изощренность с конца республики до времен цезарей ( см. Военное учреждение Римской империи ).

- Нарастание варваризации, смуты и ослабление частей тяжелой пехоты в пользу конницы и более легких войск (см. Федераты ).

- Распад Западной Империи и распад на более мелкие и слабые местные силы. Это включало изменение статуса кавалерии и пехоты в Восточной Империи . Войска катафрактов сформировали элиту и стали основными ударными войсками Империи, а пехота была сведена к вспомогательным войскам, выполняющим вспомогательные функции.

Римская пехота Королевства и ранней республики

[ редактировать ]

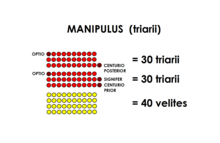

Первыми солдатами римской армии были гоплиты . Данные переписи населения Римского королевства показывают, что солдаты были гоплитами, которые сражались фалангой, подобно тому, как сражались греческие солдаты того периода. Кавалеристы шли в бой с обнаженным торсом. [ 3 ] Легион Ранней Римской республики был разделен на тридцать групп по 120–160 человек, организованных в три линии по десять манипул. Обычно перед основными пехотинцами располагались застрельщики, называемые велитами . Велиты будут сражаться стаей разрозненных солдат. Согласно стандартной практике, у них не было прямого командира, как у других манипул. Целью велитов на поле боя было использование копий , чтобы разрушить строй противника и нанести предварительные потери. Первая структурированная единица состояла из хастатов , вторая - принципов и третьей - триариев . Каждым манипулом непосредственно командовали два центуриона , а всем легионом - шесть трибунов . У каждой манипулы был энеатор , который использовал акустическую сигнализацию для передачи приказов между манипулами. [ 4 ]

Солдаты манипулярных легионов будут сильно разнесены друг от друга, что обеспечит большую гибкость на поле боя. Отряды манипул располагались на расстоянии двадцати ярдов друг от друга и в ста ярдах от следующей линии солдат-манипул. Помимо повышения гибкости легиона, пространство между каждым отрядом манипулы означало, что, если линия была разбита, они могли отступить через бреши. Следующая линия могла тогда атаковать врага. Этот маневр можно было повторять бесконечно, чтобы противник всегда столкнулся со свежими отрядами римлян. Манипулы в армии могли действовать совершенно независимо друг от друга, что давало командирам больше ситуативной свободы действий и позволяло им использовать элемент внезапности с максимальным эффектом. [ 5 ] [ 6 ] Ливи утверждает, что солдаты «открывают» манипулу, чтобы солдаты могли хорошо сражаться. Неизвестно, как солдаты открыли манипулу, но, вероятно, приказав одному солдату в каждой второй линии сделать шаг вперед. В результате этого маневра солдаты будут располагаться в шахматном порядке. Кассий Дион и другие историки утверждали, что манипулы будут расширяться вбок, поскольку это движение заполнит пробелы в построении и расширит пространство между каждым солдатом. Такой маневр может быть осуществим во время затишья в боях во время боя, однако в разгар боя такой маневр будет затруднен в осуществлении и потребует много времени.

Полибий описал искусство фехтования римской армии следующим образом:

Однако в их манере боя каждый движется самостоятельно, защищая свое тело длинным щитом, парируя удары и сражаясь врукопашную, используя рубящие и колющие удары мечом. Поэтому они явно требуют пространства и гибкости между собой, так что каждый солдат должен иметь расстояние в три фута от солдат до фланга и тыла, чтобы они были эффективными.

Неясно, имел ли Полибий в виду, что «три фута» обозначают пространство, занимаемое римским солдатом и его снаряжением. Если бы Полибий имел в виду это, то между каждым римским солдатом и другими солдатами было бы девять футов. Также возможно, что Полибий включил территорию, которую занимал солдат, а это означало, что между солдатом и другими солдатами было шесть футов пространства. Вегеций говорил о том, что между римскими солдатами было три фута. Изображения римских солдат в искусстве позволяют предположить, что расстояние между солдатами составляет 65–75 сантиметров (25–30 дюймов). Современные ученые, такие как Майкл Дж. Тейлор, утверждают, что промежутки между манипулами составляли 10–20 метров (от 33 до 66 футов). [ 6 ]

Римская пехота Поздней республики и Ранней Империи

[ редактировать ]

Легионы после так называемых Марианских реформ смогли сформироваться в плотный оборонительный строй, чтобы противостоять шквалу стрел или атаке противника. Это образование называлось тестудо . римских легионеров Когорты продолжали использовать формирование тестудо на протяжении всей своей истории, вплоть до распада Западной Римской империи. В бою легионы разделялись на соответствующие когорты. Четыре когорты выстроятся на линии боя и возглавят бой. Остальные шестеро последуют за первыми четырьмя в качестве резерва на случай, если в бою погибнет много людей. Если была задействована римская кавалерия , ее размещали по бокам от основных когорт. Как и в армиях ранних республиканцев, когорты легионов по-прежнему были организованы в ту же шахматную структуру. Солдаты шли вперед, пока не встретили врага и не перешли в атаку. Первоначальное построение солдат диктовалось строем противника, местностью поля боя, [ 5 ] и виды войск, из которых состоял рассматриваемый легион. Чтобы размягчить противника перед основной пехотой, солдаты бросали пилу ; кроме того, они стреляли из лука, если среди них были лучники. Иногда легион использовал баллисты или орудия полевой артиллерии, которые метали большие стрелообразные снаряды, которые наносили урон, пугали врагов и разрушали их порядки. Чтобы вселить страх во врага, солдаты легиона маршировали на врага совершенно бесшумно, пока не подходили достаточно близко для атаки. В этот момент вся армия издавала боевой клич, чтобы напугать врага. Когда их тактика изначально не работала, командиры часто приспосабливали свою тактику к тому, что было необходимо. [ 7 ]

Римская пехота Поздней империи

[ редактировать ]Армия Поздней Римской империи состояла из армий limitanei и comitatenses . Германские племена предоставили военизированные формирования, называемые федератами в состав римской армии . Лимитаны германских защищали границы Империи от мелких набегов и набегов народов . Они также будут удерживать границу от более крупного вторжения достаточно долго, чтобы комитатенсов прибыли легионы . Лимитаны будут размещены в своих фортах по всей Империи. Обычно эти форты располагались в городах и деревнях или вблизи них. Это означало, что солдаты находились в постоянном взаимодействии с мирным населением. Часто семьи солдат жили в городах или деревнях недалеко от форта. Иногда вокруг этих фортов вырастали деревни и города, чтобы удовлетворить потребности лимитаней . [ 8 ]

Эту стратегию называют глубокоэшелонированной защитой . Комитатенсы полевые были сгруппированы в армии . У Императора будет своя личная армия comitatenses, которая поможет бороться с восстаниями. Римские генералы поздней Империи старались избегать решительных сражений , чтобы сохранить рабочую силу . Во время битвы легионы comitatenses выстраивались в оборонительный строй, выполняя стену из щитов . Затем римляне попытаются использовать свою превосходную координацию, чтобы отразить атаку врага. Застрельщики будут размещены перед римской линией, чтобы нанести урон противнику и уменьшить количество комитатенсов, убитых в бою. После вторжения Аттилы в Римскую империю римляне начали использовать конных лучников . [ 8 ]

Рабочая сила

[ редактировать ]В многочисленных научных исследованиях римской военной машины отмечается огромное количество людей, которые могли быть мобилизованы, больше, чем любая другая средиземноморская держава того периода. Такое изобилие военных ресурсов позволило Риму оказывать сокрушительное давление на своих врагов, оставаться в поле боя и возмещать потери даже после неудач. Один историк Второй Пунической войны утверждает:

По данным Полибия (2.24), общая численность римлян и союзных мужчин, способных носить оружие, в 225 г. до н. э. превышала 700 000 пехотинцев и 70 000 кавалеристов. Брант скорректировал цифры Полибия и подсчитал, что население Италии, не считая греков и бруттийцев, превышало 875 000 свободных взрослых мужчин, из которых римляне могли набирать войска. Рим не только имел возможность набрать огромное количество войск, но и фактически выставил большие армии на начальных этапах войны. По оценкам Бранта, Рим мобилизовал 108 000 человек для службы в легионах между 218 и 215 годами до нашей эры, в то время как в разгар военных действий (214–212 годы до нашей эры) [против Ганнибала] Рим смог мобилизовать около 230 000 человек. Против этих мощных ресурсов Ганнибал повел из Испании армию численностью около 50 000 пехотинцев и 9 000 кавалеристов ... Людские резервы Рима позволили ему понести ошеломляющие потери, но при этом продолжать выставлять большие армии. погибло до 50 000 человек. Например, по данным Бранта, между 218 г. до н. э. и 215 г. э., но Рим продолжал размещать на поле боя от 14 до 25 легионов на протяжении всей войны. Более того, как будет обсуждаться ниже, римская рабочая сила позволила принять так называемую «фабианскую стратегию», которая оказалась эффективным ответом на очевидное превосходство Ганнибала на поле боя. Проще говоря, относительное неравенство в численности имеющихся войск в начале конфликта означало, что у Ганнибала было гораздо меньше права на ошибку, чем у римлян. [ 9 ]

Оборудование и обучение

[ редактировать ]Оборудование

[ редактировать ]Индивидуальное оружие, личное снаряжение и транспортные средства

[ редактировать ]Легионер обычно носил с собой около 27 килограммов (60 фунтов) доспехов, оружия и снаряжения. Этот груз состоял из доспехов, меча, называемого гладиусом , щита, двух пил (одного тяжелого, другого легкого) и пятидневного продовольственного пайка. Были также инструменты для рытья и строительства каструма , укрепленного базового лагеря легионов. Один писатель воссоздает следующее относительно армии Цезаря в Галлии: [ 10 ] Каждый солдат располагал свой тяжелый рюкзак на Т- или Y-образном стержне ( фурка ), который носил на левом плече. Щиты на марше защищались шкурным чехлом. У каждого легионера был запас пшеницы, бобовых или нута примерно на пять дней, фляга с маслом и набор для столовой с блюдом, чашкой и посудой. Личные вещи могут включать крашеный гребень из конского волоса для шлема, полуводостойкий промасленный шерстяной плащ, носки и бриджи для холодной погоды, а также одеяло. Оборудование для окопов включало неглубокую плетеную корзину для перемещения земли, лопату и/или кирку, например долабру или газонокосилку, а также две деревянные шесты для строительства следующего частокола лагеря. Все это было уложено в походный ранец, который носил каждый пехотинец.

Истребители путешествовали группами по восемь человек, и каждому октету иногда придавали мула. Мул перевозил разнообразное оборудование и припасы, например, мельницу для помола зерна, небольшую глиняную печь для выпечки хлеба, кастрюли, запасное оружие, бурдюки с водой и палатки. Римская центурия имела в своем составе десять мулов, каждого из которых сопровождали два мирных человека, которые занимались добычей пищи и водоснабжением. Его могли поддерживать повозки в тылу, каждая из которых запряжена шестью мулами и везла инструменты, гвозди, бочки с водой, дополнительную еду, а также палатку и имущество центуриона ( командира подразделения).

Артиллерийский пакет

[ редактировать ]

Легион также имел артиллерийский отряд с тридцатью артиллерийскими орудиями. В его состав входили десять онагров , бросающих камни , и двадцать стреляющих болтами баллист ; кроме того, каждая центурия легиона имела свой собственный «Скорпион» болтомет (всего шестьдесят), а также вспомогательные повозки для перевозки боеприпасов и запасных частей. Болты использовались для прицельного огня по противникам-людям, а камни использовались против укреплений или в качестве оружия для захвата территории. Катапульты . приводились в движение веревкой и сухожилиями, затягивались храповым механизмом и отпускались за счет накопленной энергии кручения Согласно его писаниям, Цезарь должен был устанавливать их на лодках во время некоторых операций в Британии, вселяя страх в сердца местных противников. Его размещение осадных машин и болтометов в башнях и вдоль стен ограждающих укреплений в Алезии имело решающее значение для отражения огромного потока галлов. Эти оборонительные меры, использованные в сочетании с кавалерийской атакой под предводительством самого Цезаря, сломили галлов и навсегда выиграли битву – а, следовательно, и войну. Болтометы, подобные Скорпионы были мобильны и могли быть развернуты для защиты лагерей, полевых окопов и даже в открытом поле не более чем двумя-тремя людьми. [ 11 ]

Обучение

[ редактировать ]

По словам Вегеция , во время четырехмесячного первоначального обучения римского легионера навыкам марша обучали еще до того, как рекруты когда-либо брали в руки оружие, поскольку любое формирование могло быть разбито отставшими сзади или солдатами, идущими вперед с разной скоростью. [ 12 ] Стандарты менялись со временем, но обычно новобранцам сначала требовалось преодолеть 20 римских миль (29,62 км или 18 405 современных миль) с весом 20,5 кг за пять летних часов (римский день делился на 12 часов независимо от сезона, как и ночь). который был известен как «обычный шаг» или «военный темп». [ 13 ] Затем они перешли к «быстрому шагу» или «полному темпу». [ 13 ] и должны были преодолеть 24 римские мили (35,544 км или 22,086 современных миль) за пять летних часов с грузом 20,5 кг (45 фунтов). Типичный режим подготовки также включал гимнастику и плавание для укрепления физической силы и физической формы. [ 14 ]

После подготовки новобранцы прошли обучение обращению с оружием; это считалось настолько важным, что инструкторы по оружию обычно получали двойные пайки. [ 12 ] Легионеров обучали наносить удары гладиусами, потому что они могли защищаться своими большими щитами ( скутами ), нанося удары врагу. Эти тренировочные упражнения начинались с уколов деревянного гладиуса и метания деревянного пила в квинтайн (деревянный манекен или кол) в полном вооружении. Их деревянные мечи и пилы были вдвое тяжелее металлических аналогов, чтобы солдаты могли владеть настоящим гладиусом с легкостью . Затем солдаты перешли к арматуре — термину, обозначающему спарринги, который также использовался для описания аналогичных тренировок гладиаторов один на один . В отличие от предыдущих тренировок, деревянное оружие, используемое в качестве арматуры, имело тот же вес, что и оружие, которое они имитировали. Вегетиус отмечает, что крытые залы были построены для того, чтобы эти учения могли продолжаться всю зиму. [ 12 ]

Другие тренировочные упражнения учили легионера подчиняться командам и принимать боевые порядки. [ 15 ] По окончании обучения легионер должен был принести присягу на верность SPQR ( Senatus Populusque Romanus , Сенату и римскому народу) или позже императору . Затем солдату выдали военный диплом и отправили сражаться за свое существование, за славу и честь Рима. [ 15 ]

Организация, лидерство и логистика

[ редактировать ]Командование, контроль и структура

[ редактировать ]После того как солдат заканчивал обучение, его обычно направляли в легион — основную массовую боевую силу. Легион был разделен на десять подразделений, называемых когортами , что примерно соответствовало современному пехотному батальону. Когорты были далее разделены на три манипулы , которые, в свою очередь, были разделены на две центурии примерно по восемьдесят человек в каждой. Первая когорта легиона обычно была самой сильной, с самым полным личным составом и с самыми умелыми и опытными людьми. Несколько легионов, сгруппированных вместе, составляли особые полевые силы или «армию». [ 15 ] Боевая численность могла варьироваться, но обычно легион состоял из 4800 солдат, 60 центурионов, 300 артиллеристов, 100 инженеров и ремесленников и 1200 мирных жителей. Каждый легион поддерживал отряд из 300 кавалеристов, всадников .

Верховное командование легионом или армией осуществлялось консулом , проконсулом или претором , а в чрезвычайных случаях в республиканскую эпоху - диктатором . Претор . или пропретор мог командовать только одним легионом, а не консульской армией, которая обычно состояла из двух легионов плюс союзников В ранний республиканский период в армии было принято иметь двойное командование, при этом разные консулы занимали свои должности попеременно. В последующие столетия это было постепенно отменено в пользу одного командующего армией. Легатами были офицеры сенаторского ранга , которые помогали верховному главнокомандующему. Трибуны были молодыми людьми аристократического ранга, которые часто руководили административными задачами, такими как строительство лагерей. Центурионы (примерно эквивалентные по званию сегодняшним унтер-офицерам или младшим офицерам, но выполняющие функции современных капитанов в полевых операциях) командовали когортами, манипулами и центуриями. группы специалистов, такие как инженеры и ремесленники Также использовались .

Военная структура и звания

[ редактировать ]Для углубленного анализа рангов, типов и исторических единиц см. Структурная история римской армии и римского легиона» Подробную разбивку в разделе « . Ниже приводится очень простое описание структуры и рангов легиона. [ 16 ]

Структура сил

[ редактировать ]

- Контуберниум : «палаточный блок» из восьми человек.

- Центурия : 80 человек под командованием центуриона.

- Когорта : шесть веков или всего 480 бойцов. К ним добавились офицеры. Первая когорта была двойной силы [ нужна ссылка ] по численности и в целом содержали лучших бойцов.

- Легион : состоит из десяти когорт.

- Полевая армия: группировка из нескольких легионов и вспомогательных когорт.

- Всадники : каждый легион поддерживали 300 кавалеристов ( всадников ), разделенных на десять турм .

- Ауксилии и велиты : союзные контингенты, часто предоставляющие легкую пехоту и специальные боевые услуги, такие как лучники, пращники или метатели копья. Обычно их формировали в легкую пехоту или велитов . Ауксилия в республиканский период также формировала союзные тяжелые легионы в дополнение к формированиям римских граждан.

- Небоевая поддержка: обычно люди, которые ухаживали за мулами, кормом, поением и всем необходимым в обозном поезде.

- 4500–5200 человек в легионе.

Сводка рейтингов

[ редактировать ]- Консул – выборное должностное лицо, выполняющее военные и гражданские обязанности; как сопредседатель (их было два), но и крупный военачальник.

- Претор – назначенный военачальник легиона или группы легионов, также государственный чиновник.

- Легат - легат или командующий легионом, обычно назначаемый сенатором.

- Трибун – молодой офицер, второй командир легиона. Другие меньшие трибуны выполняли функции младших офицеров.

- Префект - третий командир легиона. Были разные виды. Префект эквитариус командовал кавалерийским отрядом.

- Primus pilus – командующий центурион первой когорты – старший центурион всего легиона.

- Центурион – основной полководец века. Престиж варьировался в зависимости от когорты, которой они руководили.

- Декурион – командир турмы ( кавалерийского отряда).

- Оптио - эквивалент сержанта, заместителя центуриона.

- Декан - эквивалент капрала, командовал около восьми человек.

- Мунифекс – простой (но хорошо обученный) солдат.

- Джеркс – новобранец, новичок.

Логистика

[ редактировать ]Римская логистика на протяжении веков была одной из лучших в древнем мире: от использования закупочных агентов для систематической закупки продовольствия во время кампании до строительства дорог и складов с припасами и аренды судов, если войскам приходилось двигаться. по воде. Тяжелое оборудование и материалы (палатки, артиллерия, дополнительное вооружение и снаряжение, жернова и т. д.) перевозились на вьючных животных и повозках, а войска везли с собой увесистые индивидуальные вьюки, в том числе шесты и лопаты для строительства укрепленных лагерей. Типично для всех армий, местные возможности также использовались войсками на месте, а поля крестьян-фермеров, находившихся вблизи зоны конфликта, могли быть разграблены для нужд армии. Как и в случае с большинством вооруженных сил, вслед за римскими воинами следовали разнообразные торговцы, барыги, проститутки и другие поставщики различных услуг. [ 17 ]

Боевой

[ редактировать ]Начальная подготовка и движение к бою

[ редактировать ]Подходной марш. Как только легион был задействован в операции, марш начался. Подход к месту боя производился несколькими колоннами, что повышало маневренность. Обычно сильный авангард предшествовал основным силам и включал разведчиков, кавалерию и легкие войска. Трибун или другой офицер часто сопровождал авангард, чтобы осмотреть местность в поисках возможных мест расположения лагеря. Для обеспечения обычного прикрытия также были развернуты фланговые и разведывательные элементы. За авангардом шли основные силы тяжелой пехоты . Каждый легион маршировал как отдельное формирование и сопровождался своим отдельным обозом. Последний легион обычно обеспечивал тыл, хотя несколько недавно сформированных подразделений могли занимать этот последний эшелон.

Строительство укреплённых лагерей. Легионы во время кампании обычно разбивали сильный полевой лагерь с частоколом и глубоким рвом, служивший основой для хранения припасов, формирования войск и защиты. Лагеря воссоздавались каждый раз при движении армии и строились с учетом как военной необходимости, так и религиозной символики. Всегда было четыре ворот, соединенных двумя главными пересекающимися улицами, с пересечением в центре скопления командных палаток. Также было выделено место для алтаря и места религиозных собраний. Все было стандартизировано: от расстановки багажа, техники и конкретных армейских частей до обязанностей офицеров, которые должны были выставлять часовые, пикеты и распорядиться о марше следующего дня. Строительство могло занять от двух до пяти часов, при этом часть армии работала, а остальные стояли на страже, в зависимости от тактической ситуации и оперативной обстановки. Форма лагеря обычно была прямоугольной, но могла меняться в зависимости от местности или тактической ситуации. Между окопами и первым рядом военных палаток было оставлено свободное расстояние около 60 метров (197 футов). Этот разрыв обеспечивал пространство для выстраивания легионеров для боя и удерживал территорию войск вне досягаемости ракет противника. [ 18 ] Ни одна другая древняя армия не упорствовала в систематическом строительстве лагерей в течение столь длительного периода, как римляне, даже если армия отдыхала всего один день. [ 19 ]

Сворачиваем лагерь и маршируем . После регламентированного завтрака в назначенное время прозвучали трубы, разобрали палатки и хижины лагеря и начали подготовку к отъезду. Затем снова прозвучала труба, подав сигнал «готовность к маршу». Мулы и вагоны обозного поезда были загружены и построены части. Затем лагерь был сожжен дотла, чтобы предотвратить его дальнейшее занятие и использование противником. Затем в последний раз прозвучали трубы, после чего войска трижды спрашивали, готовы ли они, на что они должны были вместе кричать «Готово!» прежде чем отправиться в путь. [ 20 ]

Интеллект. Хорошие римские командиры без колебаний использовали полезную информацию , особенно когда развивалась ситуация осады или надвигающееся столкновение на поле боя. Информация была собрана от шпионов, коллаборационистов, дипломатов и посланников, а также союзников. Перехваченные сообщения во время Второй Пунической войны , например, были разведывательным переворотом для римлян и позволили им послать две армии, чтобы найти и уничтожить карфагенские силы Гасдрубала , предотвращая его усиление Ганнибала. Командиры также следили за ситуацией в Риме, поскольку политические враги и соперники могли использовать неудачную кампанию, чтобы нанести болезненный карьерный и личный ущерб. На этом начальном этапе также проводилась обычная полевая разведка : могли отправляться патрули, организовываться рейды с целью выявления слабых мест, захватываться пленные и запугиваться местные жители. [ 17 ]

Мораль. Если поле потенциального сражения было близко, движение становилось более осторожным и осторожным. Несколько дней можно было провести в месте, изучающем местность и сопротивление, пока войска морально и физически готовились к бою. бодрящие беседы, жертвоприношения богам и объявления добрых предзнаменований Могут проводиться . Можно также провести ряд практических демонстраций для проверки реакции противника, а также для поднятия боевого духа войск. Часть армии могла быть выведена из лагеря и выстроена в боевой порядок навстречу врагу. Если противник отказывался выйти и хотя бы провести демонстрацию, командир мог требовать морального преимущества для своих людей, противопоставляя робость оппозиции решительности своих боевых сил. [ 17 ]

Историк Адриан Голдсуорси отмечает, что такое предварительное маневрирование перед битвой было типично для древних армий, поскольку каждая сторона стремилась получить максимальное преимущество перед столкновением. [ 21 ] В этот период некоторые древние писатели рисуют картину встреч между противоборствующими полководцами для переговоров или общего обсуждения, как, например, знаменитый разговор перед столкновением между Ганнибалом и Сципионом при Заме . Неизвестно, являются ли записанные цветистые речи документальной литературой или приукрашиванием древних историков, но эти встречи не свидетельствуют о разрешении конфликта иными средствами, кроме ожидаемой битвы.

Развертывание в бою

[ редактировать ]Предбоевой маневр дал конкурирующим командирам почувствовать предстоящее столкновение, однако окончательный исход мог оказаться непредсказуемым даже после начала боевых действий. Перестрелка могла выйти из-под контроля, и обе основные силы были брошены навстречу друг другу. Политические соображения, истощение запасов или даже соперничество между командирами за славу также могли спровоцировать наступление, как в битве при Требии . [ 17 ] Римская армия после так называемых Марианских реформ была уникальной в древнем мире еще и тем, что, выстроившись против готовящегося к бою врага, она хранила полную тишину, если не считать приказов офицеров и звуков труб, сигнализирующих приказы. Причина этого заключалась в том, что солдаты должны были иметь возможность услышать такие инструкции. Оптионы легионов патрулировали столетие, и любого , кто разговаривал или не подчинялся приказам, немедленно били палкой опциона . Это молчание также имело непредвиденные последствия: оно очень устрашало врагов, поскольку они понимали, что для достижения этого перед битвой требуется огромная дисциплина.

Схема тройной линии

[ редактировать ]Однако, как только техника приводилась в движение, римская пехота обычно развертывалась в качестве основных сил лицом к врагу. Во время развертывания в республиканскую эпоху манипулы обычно располагались в тройных ациях (тройной боевой порядок), то есть в три шеренги, с хастатами в первой шеренге (ближайшей к врагу), принципами во второй шеренге и ветераны триарии- в третьем и последнем ранге в качестве барьерных войск , а иногда и еще дальше в качестве стратегического резерва. Когда возникла опасность неминуемого поражения, первая и вторая линии, хастаты и принципы, обычно отступали от триариев , чтобы реформировать линию, чтобы обеспечить либо контратаку, либо организованный отход. Поскольку обращение к триариям было актом отчаяния, упоминание о «возвращении к триариям» ( ad triarios redisse ) стало обычной римской фразой, указывающей на то, что человек находится в отчаянной ситуации. [ 22 ]

Современные римские писатели говорят о том, что в рамках этой тройной системы асий манипулы принимают клетчатую структуру, называемую квинконкс, когда они развернуты в бой, но еще не вступили в бой. В первой линии хастати оставляли скромные промежутки между каждым манипулом. Вторая линия, состоящая из принципов, следовала аналогичным образом, выстраиваясь за промежутками, оставленными первой линией. [ 23 ] Это сделала и третья линия, стоящая за просветами во второй линии. Велиты были развернуты перед этой линией сплошной, рыхлой линией. [ 24 ]

Маневр римской армии был сложным, наполненным пылью тысяч солдат, катившихся на места, и криками офицеров, передвигающихся туда и обратно, пытаясь поддерживать порядок. Несколько тысяч человек пришлось расположить из колонны в линию, причем каждое подразделение заняло отведенное ему место вместе с легкими войсками и кавалерией. Укрепленные лагеря были разбиты и организованы так, чтобы облегчить развертывание. Часто требовалось некоторое время для окончательного построения войска, но после этого группировка легионов армии представляла собой грозную боевую силу, обычно выстроенную в три линии с фронтом длиной до одной мили (около 1,5 км). [ 25 ]

Общее трехлинейное развертывание должно было сохраниться на протяжении веков, хотя так называемые Марианские реформы постепенно упразднили большинство дивизий в зависимости от возраста и класса, стандартизировали вооружение и реорганизовали легионы в более крупные маневренные подразделения, такие как когорты. Общая численность легиона и продолжительность солдатской службы также увеличивались на более постоянной основе. [ 26 ]

Маневрирование

[ редактировать ]

Когда армия приближалась к врагу, велиты впереди бросали во врага свои дротики, а затем отступали через бреши в линиях. Это было важным нововведением, поскольку в других армиях того периода стрелкам приходилось либо отступать через ряды своей армии, вызывая замешательство, либо бежать вокруг любого фланга своей армии. После того как велиты отступили через хастати , «задний» век двинулся влево, а затем вперед, образовав сплошную линию солдат. Та же самая процедура будет использоваться, когда они пройдут через вторую и третью шеренги или повернутся в сторону, чтобы преодолеть разрыв между первым и вторым рядами на пути, чтобы помочь защитить фланги легиона. [ 27 ]

В этот момент легион представил врагу сплошную линию и был в правильном построении для боя. Когда враг приближался, хастати атаковали. Если они проигрывали битву, «заднее» столетие возвращалось на свое место, снова создавая бреши. Затем манипулы отступили через бреши в принципах , которые последовали той же процедуре, чтобы сформировать боевую линию и атаковать. Если бы принципы не смогли сломить врага, они отступили бы за триарии , и вся армия покинула бы поле боя в целости и сохранности. По мнению некоторых авторов, триарии при развертывании образовывали непрерывную линию, а их движение вперед позволяло разрозненным или находящимся в замешательстве подразделениям отдохнуть и реформироваться, чтобы позже снова присоединиться к борьбе. [ 28 ]

Манипулярная система позволяла бороться с любым противником, даже на пересеченной местности, поскольку легион обладал как гибкостью, так и выносливостью в зависимости от развертывания своих линий. Однако отсутствие сильного кавалерийского корпуса было главной тактической уязвимостью римских войск.

В более поздней императорской римской армии общее развертывание было очень похожим: когорты располагались по образцу квинконса. В результате более раннего размещения триариев- ветеранов в тылу менее опытные когорты (обычно 2-я, 3-я, 4-я, 6-я и 8-я) находились впереди; более опытные когорты (1-я, 5-я, 7-я, 9-я и 10-я) остались позади. [ 29 ]

Формации

[ редактировать ]Вышеописанная процедура является лишь стандартной процедурой, и она часто менялась по мере необходимости в зависимости от различных обстоятельств; например, при Заме Сципион развернул весь свой легион в одну линию, чтобы окружить армию Ганнибала так же, как это сделал Ганнибал в битве при Каннах . Краткое описание альтернативных формирований, которые, как известно, использовались, показано ниже:

Бой

[ редактировать ]Рукопашный бой после применения метательного оружия : как только произошли описанные выше развертывание и первоначальная перестрелка, основные силы тяжелой пехоты закрыли брешь и атаковали дублера. Передние шеренги обычно бросали свои пилы , а следующие шеренги — над головами бойцов передовой. После того, как пила была отлита, солдаты обнажили мечи и вступили в бой с врагом. Особое внимание уделялось использованию щита для обеспечения максимального покрытия тела и для отталкивания врагов, одновременно атакуя гладиусом уколами и короткими ударами в клинче , сводя к минимуму воздействие на врага. В последовавшем бою римская дисциплина, тяжелый щит, доспехи и выучка должны были дать им важные преимущества в бою.

Острый шок в бою : некоторые исследователи римской пехоты утверждают, что сильные физические травмы и стресс рукопашного боя означали, что соперники не просто непрерывно рубили друг друга, пока один из них не упал. Вместо этого были короткие периоды интенсивных и жестоких боев. В случае нерешительности соперники могут отступить на небольшое расстояние, чтобы восстановить силы, а затем броситься вперед, чтобы возобновить борьбу. Тем временем другие, стоящие за ними, вступят в бой, вступая в бой с новыми врагами или прикрывая своих коллег. Таким образом, отдельный воин мог рассчитывать на временное облегчение, а не на бесконечные сражения до смерти или тяжелых ранений. По мере развития боя сильное физическое и психическое напряжение усиливалось. Выносливость и сила воли, необходимые для того, чтобы совершить еще один рывок, сделать еще один рывок, возросли еще больше. [ 21 ] В конце концов одна сторона начала распадаться, и тогда началась величайшая бойня.

Использование боевых машин и прикрытие огня . Многие римские сражения, особенно во времена поздней Империи, велись с применением предварительного огня катапульт , баллист и онагров . Эти боевые машины, разновидность древней артиллерии , стреляли в противника стрелами и большими камнями (хотя многие историки подвергают сомнению эффективность такого оружия на поле боя). После этого обстрела римская пехота продвигалась четырьмя линиями, пока не подошла к противнику на расстояние 30 метров (98 футов), затем остановилась, швырнула пилу и атаковала. Если первая линия была отбита противником, другая линия быстро возобновила атаку. Часто эта быстрая последовательность смертельных атак оказывалась ключом к победе. Другая распространенная тактика заключалась в том, чтобы насмехаться над противником ложными атаками и быстрым огнем стрел со стороны auxiliares equites (вспомогательной кавалерии), вынуждать врага преследовать их, а затем вести врага в засаду, где они будут контратакованы римской тяжелой пехотой. и кавалерия.

Преимущества трехлинейной системы

[ редактировать ]Гибкость

[ редактировать ]Некоторые древние источники, такие как Полибий, похоже, предполагают, что легионы могли сражаться, имея бреши в своих линиях. Тем не менее, большинство источников, похоже, признают, что чаще всего линия превращается в сплошной фронт. Были предприняты различные подходы, чтобы согласовать эти возможности с древними писаниями. [ 30 ] Преимущества промежутков очевидны, когда строй находится в движении: он может легче обходить препятствия, а маневренность и контроль улучшаются, и, как это делали римляне в период до Мариуса, багаж размещается между линиями, что означает, что груз не может быть легко захвачен и что армия может быстро подготовиться к бою, используя его в качестве прикрытия. После того, как наступательный марш был завершен, было чрезвычайно трудно без каких-либо перерывов развернуть непрерывную армию людей для боя на какой-либо местности, кроме самой ровной. Многие древние армии использовали какие-то промежутки, даже карфагеняне , которые обычно отводили свои первоначальные боевые войска между пространствами перед главным событием. Даже более слабо организованные враги, такие как германские войска, обычно атаковали отдельными группами с небольшими промежутками между ними, а не маршировали ровной линией. [ 31 ]

Таким образом, борьба с пробелами тактически осуществима, что повышает доверие к таким писателям, как Полибий, которые утверждают, что их использовали. По мнению тех, кто поддерживает точку зрения на формирование квинкунса, римский подход выделялся тем, что их интервалы, как правило, были больше и более систематически организованы, чем у других древних армий. Каждую брешь прикрывали манипулы или когорты из более дальних линий. Проникновение любого значения не могло просто так проскользнуть беспрепятственно. Он не только будет изуродован, когда прорвется сквозь строй первой линии, но и столкнется с агрессивными подразделениями, продвигающимися вперед, чтобы заткнуть пространство. [ 32 ] С более широкой точки зрения, по мере того как битва нарастала и ослабевала, в промежутки времени можно было развертывать свежие подразделения, чтобы сменить солдат первой линии, позволяя оказывать постоянное давление вперед.

Смешение непрерывного фронта с интервальными боями

[ редактировать ]Одним из сценариев отсутствия использования пробелов является развертывание на ограниченном пространстве, например, на вершине холма или в ущелье, где широкое распространение невозможно. Другой вариант — это особый атакующий порядок, такой как клин, о котором говорилось выше, или окружение, как в битве при Илипе . Еще один маневр — это маневр завершающей фазы, когда строится сплошная линия для последнего, заключительного рывка, как в битве при Заме . В водовороте боя также возможно, что по мере слияния частей в линию общий интервал шахматной доски станет более сжатым или даже исчезнет, и в бою будет более или менее сплошная линия, сражающаяся с противником. Таким образом, пробелы в начале борьбы могут иметь тенденцию исчезать на завершающих этапах. [ 33 ]

Некоторые историки считают, что интервалы полезны в первую очередь для маневрирования. Прежде чем легионеры сблизятся с противником, каждый эшелон выстроится в сплошную линию для боя. Если дела первой линии шли плохо, она отступала через бреши, а второй эшелон продвигался вверх, снова образуя сплошной фронт. Даже если они окажутся в замешательстве, у них все равно останутся ветераны триариев , которые позволят выжившим отступить через заданные бреши. Ветераны тогда образовывали сплошной фронт для поражения противника или прикрывали отступление армии в целом. Та же процедура применялась и при триариев – интервалы для маневра, реформирования и восстановления – твердая линия для участия. постепенном прекращении существования [ 34 ] Некоторые авторы утверждают, что в армиях Цезаря использование квинкунса и его промежутков, по-видимому, уменьшилось, и его легионы обычно располагались в три непрерывные линии, как показано выше, с четырьмя когортами впереди и по три в каждой в эшелонированном порядке. Облегчение было обеспечено тем, что вторая и третья линии «просачивались» вперед, чтобы помочь своим товарищам небольшими группами, в то время как измученные и раненые отступали с фронта. [ 35 ] Однако римляне по-прежнему оставались гибкими, используя бреши и развертывая четыре, а иногда и две линии в зависимости от тактической ситуации. [ 36 ]

Межстрочный интервал и боевая выносливость

[ редактировать ]Еще одной уникальной особенностью римской пехоты была глубина ее расстановки. Большинство древних армий располагались более мелкими формированиями, которые могли сильно углубить их ряды, чтобы добавить как выносливости, так и ударной мощи, но их общий подход по-прежнему отдавал предпочтение одной массивной линии, в отличие от глубокой римской организации. Преимущество римской системы состоит в том, что она позволяла непрерывно направлять или дозировать боевую мощь вперед в течение более длительного периода – массовое, постоянно возобновляющееся давление на фронт – до тех пор, пока противник не сломается. Развертывание второй и третьей линий требовало тщательного рассмотрения со стороны римского полководца. Если их развернуть слишком рано, они могут запутаться в лобовом бою и истощиться. Развернутые слишком поздно, они могут быть сметены в бегство, если первая линия начнет прорываться. Необходимо было поддерживать жесткий контроль, поэтому триариев третьей линии иногда заставляли приседать или становиться на колени , что эффективно предотвращало преждевременное движение вперед. Таким образом, римский командующий, как правило, был мобильным, постоянно перемещался с места на место и часто возвращался лично за резервами, если у него не было времени на стандартную курьерскую службу. Большое количество офицеров в типичной римской армии и гибкое разделение на подразделения, такие как когорты или манипулы, во многом способствовали координации таких действий. [ 37 ]

Однако какую бы структуру ни приняло фактическое формирование, зловещее направление или прилив боевой мощи к фронту оставался постоянным:

- Когда первая линия в целом отработала все силы и ослабела и истощилась от потерь, она сменилась сменой первокурсников второй линии, которые, проходя через нее постепенно, продвигались вперед поодиночке или гуськом, и таким же образом вступали в бой. Тем временем уставшие бойцы первоначальной первой линии, достаточно отдохнув, переформировались и снова вступили в бой. Это продолжалось до тех пор, пока не были задействованы все бойцы первой и второй линий. Это предполагает не фактическое удаление первой линии, а скорее слияние, смешение или объединение обеих линий. Таким образом, врагу не давали покоя, и ему постоянно противостояли свежие войска, пока, измученный и деморализованный, он не уступил повторным атакам. [ 38 ]

Команды после развертывания

[ редактировать ]Каким бы ни было развертывание, римская армия отличалась гибкостью, строгой дисциплиной и сплоченностью. В зависимости от тактической ситуации предполагались разные порядки.

- Repellere equites («отражать всадников / рыцарей») - это формация, используемая для сопротивления кавалерии. Легионеры выстроились в квадрат , держа свои пилы как копья в пространстве между щитами и сцепив их плечом к плечу.

- По команде «iacite Pila» легионеры швырнули свой пила в противника.

- По команде cuneum formate пехота сформировала клин , чтобы атаковать и прорвать линию противника. Это построение использовалось в качестве ударной тактики.

- По команде contendite Vestra Sponte легионеры заняли агрессивную позицию и атаковали каждого противника, с которым они столкнулись.

- По команде orbem formate легионеры выстроились в форме круга, при этом лучники располагались посередине и позади легионеров, обеспечивая огневую поддержку ракетами. Эта тактика применялась в основном тогда, когда небольшому количеству легионеров приходилось удерживать позицию и они были окружены врагами.

- На командном фронте цирингита легионеры удерживали свои позиции.

- На командном фронте Алларгате было принято рассредоточенное построение.

- По команде testudinem formate легионеры приняли testudinem построение . Он был медленным, но почти неуязвимым для вражеского огня и, следовательно, очень эффективным во время осады и/или при столкновении с вражескими лучниками. Однако построение тестудо не позволяло вести эффективный ближний бой – поэтому его использовали только тогда, когда противник находился на достаточном расстоянии.

- По команде tecombre легионеры разорвут строй тестудо и вернутся в прежний строй.

- По команде Агменского формата легионеры приняли квадратное построение , которое также было типичной формой столетия в бою.

Осадное дело и укрепления

[ редактировать ]Осада городов

[ редактировать ]

Oppidum expugnare — римское название осады города. Оно было разделено на три этапа:

- На первом этапе инженеры ( cohors fabrorum ) построили линию укреплений с обходными стенами и по команде turres extruere построили сторожевые башни, чтобы не дать противнику подтянуть подкрепление. Были построены осадные башни, вырыты траншеи и расставлены ловушки по всему городу. Вторая, внешняя линия ( контравалляция ) была построена лицом к противнику, как это сделал Цезарь в битве при Алезии . Иногда римляне минировали стены противника.

- Вторая фаза началась с огня онагров и баллист для прикрытия подхода осадных башен, полных легионеров, готовых атаковать защитников стены. Тем временем другие когорты подошли к городской стене в тестудо строю , поднимая тараны и лестницы, чтобы пробить ворота и взобраться на стены.

- Третий этап включал открытие главных ворот города когортами, сумевшими прорваться или перелезть через стены, при условии, что тараны не выбили ворота. Как только главные ворота были открыты или стены прорваны, кавалерия и другие когорты вошли в город, чтобы прикончить оставшихся защитников.

Полевые укрепления

[ редактировать ]В то время как сильные города/форты и тщательно продуманные осады для их захвата были обычным явлением во всем древнем мире, римляне были уникальными среди древних армий в их широком использовании полевых укреплений. В кампании за кампанией на раскопки затрачивались огромные усилия – работу, которую выполнял обычный легионер. В его полевой рюкзак входили лопата, долабра или кирка и плетеная корзина для перевозки земли. Некоторые солдаты также имели при себе газонокосилки. С их помощью они рыли траншеи, строили стены и частоколы и строили штурмовые дороги. Операции Юлия Цезаря при Алезии хорошо известны. Галльский город был окружен массивными двойными стенами, запиравшими защитников и не допускавшими нападавших. В эти работы была включена сеть лагерей и фортов. Только внутренняя траншея имела глубину 20 футов (6,1 м), и Цезарь изменил направление реки, чтобы наполнить ее водой. Земля также была усеяна шипами железных шипов в разных местах, чтобы препятствовать нападению. Удивительно, но для такого сражения, сосредоточенного на пехоте, Цезарь в значительной степени полагался на кавалерийские силы для отражения галльских вылазок. По иронии судьбы, многие из них были выходцами из германских племен, пришедших к соглашению ранее. [ 39 ]

Мощь римских полевых лагерей отмечалась и ранее, но в других действиях римляне иногда использовали траншеи для защиты своих флангов от окружения, когда они были в меньшинстве, как это делал Цезарь во время операций в Белгайской Галлии . В регионе Бретани во Франции ценой огромных усилий были построены молы и волнорезы для нападения на устьевые опорные пункты галлов. Внутренние римские бои между Цезарем и Помпеем также сопровождались частым использованием траншей, контртраншей, окопов и других сооружений, когда соперники маневрировали друг против друга в полевых боях. [ 39 ] На последних этапах существования империи широкое использование таких полевых укреплений сократилось, поскольку сама тяжелая пехота была сокращена. Тем не менее, они были неотъемлемой частью неустанного стремления римлян к господству над значительной частью древнего мира. [ 40 ]

Эффективность пехоты

[ редактировать ]Римская пехота против македонской фаланги

[ редактировать ]Сильные стороны македонской фаланги. До возвышения Рима македонская фаланга была главной пехотной силой в западном мире. Он зарекомендовал себя на полях сражений в средиземноморской Европе, от Спарты до Македонии , а также встретил и победил несколько сильных неевропейских армий от Персии до Северо-Западной Индии. Фаланга, собранная в плотную бронированную массу и оснащенная массивными пиками длиной от 12 до 21 фута (6,4 м), представляла собой грозную силу. Хотя иногда использовались оборонительные схемы, фаланга была наиболее эффективна, когда она продвигалась вперед в атаке, либо в лобовой атаке, либо в «наклонном» или эшелонированном порядке против противостоящего фланга, о чем победы Александра Македонского и фиванского новатора Эпаминонда. свидетельствуют . В работе с другими соединениями (легкой пехотой и кавалерией) при Александре он был на пике своего развития и не имел себе равных. [ 41 ]

Слабые стороны македонской фаланги. Тем не менее, македонская фаланга имела ключевые слабости. У него была некоторая маневренность, но при столкновении она уменьшалась, особенно на пересеченной местности. Его подход «плотной упаковки» также сделал его жестким. Сжатые в пылу боя, его войска могли сражаться только лицом вперед. Разнообразие войск давало фаланге большую гибкость, но это разнообразие было палкой о двух концах, поскольку оно опиралось на сочетание отрядов, которыми было сложно управлять и располагать их. В их число входили не только обычные тяжелые пехотинцы, кавалерия и легкая пехота, но и различные элитные подразделения, средние вооруженные группы, иностранные контингенты со своим стилем и ударные подразделения боевых слонов . [ 42 ] Такие «смешанные» силы создавали дополнительные проблемы командования и управления. Если бы они были правильно организованы и долгое время сражались вместе под руководством способных лидеров, они могли бы стать очень опытными. Походы Александра и Пирра (формирование смешанных отрядов в эллинском стиле) показывают это. Однако без такой долгосрочной сплоченности и лидерства их деятельность была неравномерной. К тому времени, когда римляне вступили в бой против эллинистических армий, греки перестали использовать сильную фланговую гвардию и конницу, и их система выродилась в простое столкновение фаланг. Это был строй, преодоленный римлянами в битве при Киноскефалах .

Преимущества римской пехоты. Сами римляне сохранили некоторые аспекты классической фаланги (не путать с македонской фалангой) в своих ранних легионах, в первую очередь последнюю линию бойцов классической «тройной линии», копейщиков триариев . Длинные пики триариев в конечном итоге должны были исчезнуть, и все руки были одинаково оснащены короткими мечами, щитами и пилумами и использовались в характерной римской тактической системе, которая обеспечивала большую стандартизацию и сплоченность в долгосрочной перспективе по сравнению с формациями эллинского типа.

Фаланги, обращенные к легиону, были уязвимы для более гибкого римского расположения в виде «шахматной доски», которое предоставляло каждому бойцу хороший кусок личного пространства для ведения боя в тесном строю. Манипулярная система также позволяла целым римским подразделениям более широко маневрировать, освобождая от необходимости всегда оставаться плотно упакованными в жесткий строй. Глубокое трехлинейное развертывание римлян позволяло неуклонно оказывать боевое давление вперед. Большинство фаланг предпочитало одну огромную линию в несколько рядов глубиной. На начальных этапах это могло бы принести пользу, но по мере того, как в битву вовлекалось все больше и больше людей, сгруппированные римские порядки позволяли оказывать новое давление в течение более длительного времени. По мере того, как бой удлинялся, а поле боя сжималось, фаланга могла, таким образом, истощиться или стать неподвижной, в то время как у римлян еще оставалось достаточно сил не только для маневра, но и для совершения последних рывков вперед. [ 25 ] Развертывание Ганнибала в Заме, похоже, учитывает это – поэтому карфагенянин также использовал глубокий трехуровневый подход, пожертвовав своими первыми двумя линиями более низкого качества и сдерживая своих закаленных в боях ветеранов Италии для финальной битвы. Расположение Ганнибала имело много преимуществ, учитывая его слабость в кавалерии и пехоте, но он не предусмотрел, чтобы одна линия сменяла другую, как это делали римляне. Каждая линия вела свою собственную одинокую битву, и последняя в конечном итоге погибла, когда римляне реорганизовались для последнего натиска.

Легионы также тренировались и тренировались вместе в течение более длительного времени и были более единообразными и упорядоченными (в отличие от последних сил Ганнибала и других), что позволяло даже не самым блестящим армейским командирам умело маневрировать и размещать свои силы. Эти качества, среди прочего, делали их более чем достойными соперниками фаланги в бою. [ 31 ]

По словам Полибия, в его сравнении фаланги с римской системой:

- ... Тогда как фаланге требуется одно время и один тип грунта. Для его использования требуется плоская и ровная площадка, свободная от каких-либо препятствий ... Если противник отказывается спуститься, чтобы [встретить его на ровной местности] ... какой цели может служить фаланга? ... [Кроме того] солдат-фаланга не может действовать ни меньшими отрядами, ни поодиночке, тогда как римский строй очень гибок. Каждый римский солдат ... может одинаково хорошо приспособиться к любому месту времени и встретить атаку с любой стороны ... Соответственно, поскольку эффективное использование частей римской армии настолько превосходит их, то их планы гораздо более вероятны добиться успеха. [ 41 ]

Против Пирра

[ редактировать ]Фаланговая система греческого царя Пирра оказалась для римлян тяжелым испытанием. Несмотря на несколько поражений, римляне нанесли армии Эпирота такие потери , что фраза « Пиррова победа » стала синонимом победы, одержанной страшной ценой. Умелый и опытный полководец, Пирр для поддержки своей пехоты развернул типично смешанную фаланговую систему, включавшую ударные отряды боевых слонов и соединения легкой пехоты ( пельтастов ), элитные части и кавалерию. Используя их, он смог дважды победить римлян, причем третье сражение многие ученые сочли безрезультатным или ограниченным тактическим успехом римлян. Приведенные ниже сражения (подробные описания см. В отдельных статьях) иллюстрируют трудности борьбы с силами фаланги. При хорошем руководстве и развертывании (сравните Пирра с бегущим Персеем в Пидне ниже) они представляли собой надежную пехотную альтернативу тяжелому легиону. Однако римлянам предстояло учиться на своих ошибках. В последующих сражениях после Пирровых войн они показали себя хозяевами эллинской фаланги.

Заметные триумфы

[ редактировать ]Битва при Киносцефалах

[ редактировать ]В этом сражении македонская фаланга первоначально удерживала высоту, но все ее части не были правильно расположены из-за более ранних стычек. Тем не менее, наступление его левого крыла отбросило римлян, которые контратаковали на правом фланге и добились некоторого прогресса против несколько дезорганизованного левого фланга Македонии. Однако вопрос все еще оставался под вопросом, пока неизвестный трибун (офицер) не отделил двадцать манипул от римской линии и не предпринял окружную атаку на македонский тыл. Это привело к обрушению вражеской фаланги, обеспечив римлянам путь. Более гибкая и упорядоченная организация воспользовалась слабостями плотно упакованной фаланги. Такие триумфы обеспечили римской гегемонии в Греции и прилегающих землях.

Битва при Пидне

[ редактировать ]У Пидны соперники расположились на относительно плоской равнине, а македонцы пополнили пехоту значительным кавалерийским контингентом. В решающий час вражеская фаланга двинулась грозным строем против римской линии и добилась некоторого прогресса. Однако почва, по которой ему предстояло продвигаться, была неровной, и мощное фаланговое соединение потеряло свою плотную сплоченность. Римляне смягчили первоначальный шок и вступили в бой, где их более просторный строй и постоянное давление оказались решающими в рукопашном бою на пересеченной местности. Щит и меч на близком расстоянии на такой местности нейтрализовали сариссу , а дополнительное македонское оружие (более легкие доспехи и короткий меч, похожий на кинжал) выглядело равнодушным против умелой и агрессивной атаки тяжелых римских пехотинцев. Оппозиция также не смогла эффективно развернуть силы поддержки, чтобы помочь фаланге в момент острой нужды. Действительно, македонский полководец Персей, видя ухудшение ситуации, похоже, бежал, даже не введя в бой свою конницу. Дело было решено менее чем за два часа с полным поражением македонцев.

Другая тактика борьбы с фалангами

[ редактировать ]Разрушение фаланг иллюстрирует большую гибкость римской армии. Когда римляне сталкивались с армиями фалангитов , легионы часто выставляли велитов перед противником с приказом отразить вестра спонте (атаку), предположительно с помощью своих копий, чтобы вызвать замешательство и панику в сплошных блоках фаланг. Тем временем были развернуты лучники-вспомогательные силы на флангах легиона перед кавалерией , чтобы защитить их отход. Этим лучникам было приказано стрелять огнем , выпускать зажигательные стрелы во врага . Затем когорты двинулись клином , поддерживаемые огнем велитов и вспомогательных войск, и ворвались в фалангу в одном месте, сломав ее, а затем окружив ее кавалерией с фланга, чтобы закрепить победу. См . Битву при Беневентуме, чтобы увидеть свидетельства использования огненных стрел.

Против Карфагена Ганнибала

[ редактировать ]Тактическое превосходство сил Ганнибала . Хотя армия Ганнибала не была классической фалангой, она состояла из «смешанных» контингентов и элементов, общих для эллинских формирований, и говорят, что ближе к концу своей жизни Ганнибал, как сообщается, назвал Пирра полководцем прошлого, которым он больше всего восхищался. [ 43 ] Рим, однако, ослабил войско Пирра до прихода к власти Ганнибала, и, учитывая их преимущества в организации, дисциплине и мобилизации ресурсов, почему они не показали лучших результатов в поле боя против карфагенянина, который на протяжении большей части своей кампании в Италии страдал от численного превосходства и отсутствия поддержки со стороны своей родины?

Индивидуальный гений Ганнибала, стойкость его основных войск (сформированных за несколько лет совместных сражений в Испании, а затем в Италии) и его кавалерийская армия, кажется, являются решающими факторами. Раз за разом Ганнибал эксплуатировал тенденции римлян, особенно их стремление сблизиться и добиться решающей победы. Замерзшие, усталые, мокрые легионеры, вышедшие из реки Требия и выстроившиеся на берегу реки, являются лишь одним из примеров того, как Ганнибал вынуждал или манипулировал римлянами, заставляя их сражаться на своих условиях и на основе своего собственного выбора. Более поздние поражения у Тразименского озера и Канн вынудили гордых римлян избегать сражения, следя за карфагенянами с возвышенностей Апеннин, не желая рисковать вступать в серьезное сражение на равнинах, где господствовала вражеская кавалерия. [ 31 ]

Растущая тактическая изощренность римлян и способность адаптироваться позволили преодолеть предыдущие бедствия. Но хотя случай с Ганнибалом подчеркнул, что римляне были далеко не непобедимы, он также продемонстрировал их долгосрочную силу. У Рима был огромный избыток рабочей силы, намного превосходивший Ганнибала, что давало им больше возможностей и гибкости. Они изолировали и, в конце концов, закупорили карфагенян и постоянными маневрами ускорили их вывод из Италии. Что еще более важно, они использовали свои людские ресурсы для начала наступления на Испанию и Африку. Они были готовы смириться с унижением в Италии и продолжать занимать стратегическую оборону, но с типичной неустанной настойчивостью они нанесли удар в другом месте, чтобы окончательно сокрушить своих врагов. [ 31 ]

Они также учились у этих врагов. Операции Сципиона были улучшением по сравнению с некоторыми из тех, кто ранее сражался с Ганнибалом, демонстрируя более высокий уровень предварительного мышления, подготовки и организации. с Семпронием в битве на реке Требии (Сравните , например, ). Частично вклад Сципиона заключался в реализации более гибкого маневра тактических подразделений вместо прямолинейного трехлинейного движения, предпочитаемого некоторыми современниками. Он также лучше использовал кавалерию, традиционно отсутствовавшую у римлян. Его операции также включали в себя клешневые движения, консолидированную боевую линию, построение «обратных Канн» и кавалерийские движения. Его победы в Испании и африканская кампания продемонстрировали новую изощренность римской войны и подтвердили способность римлян адаптироваться, упорствовать и побеждать. [ 15 ] Смотрите подробные бои:

Римская пехота против галлов и германских племен

[ редактировать ]Варварские армии

[ редактировать ]Взгляды на галльских врагов Рима сильно различались. Некоторые старые исторические источники считают их отсталыми дикарями, безжалостно уничтожающими цивилизацию и «величие Рима». Некоторые модернистские взгляды видят их в протонационалистическом свете: древних борцов за свободу, сопротивляющихся железному сапогу империи. Часто их храбрость прославляют как достойных противников Рима. См. Умирающей Галлии» пример « . Галльская оппозиция также состояла из большого количества различных народов и племен, географически простирающихся от гор Швейцарии до низменностей Франции, и поэтому их нелегко классифицировать. Термин Галлия также использовался как синоним для описания кельтских народов, живущих дальше в Британии, что еще больше увеличивало разнообразие народов, объединенных под этим названием. Однако с военной точки зрения они, по-видимому, имели некоторые общие характеристики: племенное государство с относительно небольшой и менее развитой государственной структурой, легким вооружением, довольно простой тактикой и организацией, высокой степенью мобильности и неспособностью поддерживать боевую мощь в условиях войны. свои полевые силы в течение длительного периода. [ 44 ] Римские источники размышляют о предрассудках своего времени, но тем не менее свидетельствуют о свирепости и храбрости галлов.

- Их главным оружием были длинные обоюдоострые мечи из мягкого железа. Для защиты они носили с собой небольшие плетеные щиты. Их армии представляли собой недисциплинированную толпу, жаждущую грабежа ... Храбрые до безрассудства, они были грозными воинами, и свирепость их первого нападения вселяла ужас даже в ряды армий-ветеранов. [ 45 ]

Ранние галльские победы

[ редактировать ]Хотя популярные источники прославляют легионы и ряд харизматичных полководцев, быстро побеждающих огромные армии «диких варваров», [ 46 ] Рим потерпел ряд первых поражений от таких племенных армий. Еще в республиканский период (около 390–387 гг. до н.э.) они разграбили Рим под Бреннусом и одержали несколько других побед, таких как битва при Норейе и битва при Араузио . Самым главным галльским триумфом в этот ранний период стал «День Аллии» (18 июля), когда римские войска были разбиты и отброшены в реку Аллия. Отныне 18 июля считалось несчастливой датой по римскому календарю . [ 47 ]

Некоторые авторы предполагают, что в результате таких неудач расширяющаяся римская держава начала приспосабливаться к этому энергичному и быстрому новому врагу. [ 48 ] Римляне начали постепенно отказываться от монолитной фаланги, в которой они раньше сражались, и переняли более гибкую манипулярную формацию. Круглый щит гоплита также был увеличен и в конечном итоге заменен прямоугольным скутумом для лучшей защиты. Тяжелое фаланговое копье сменилось пилой , пригодной для метания. Только ветераны триариев сохранили длинное копье – пережиток прежней фаланги. Такие ранние реформы также помогли римлянам в завоевании остальной части Италии над такими врагами, как самниты, латиняне и греки. [ 49 ] С течением времени римское оружие одерживало все большую победу над галлами, особенно в кампаниях Цезаря. Однако в ранний имперский период германские отряды нанесли Риму одно из величайших военных поражений ( битву в Тевтобургском лесу ), в результате которой были уничтожены три имперских легиона и которые должны были ограничить римскую экспансию на Западе. И именно эти германские племена частично (большинство из них были в некоторой степени знакомы с Римом и его культурой и сами стали более романизированными) в конечном итоге привели к окончательному упадку римской армии на Западе. По иронии судьбы, в последние дни основная часть боевых действий велась между силами, состоящими в основном из варваров с обеих сторон. [ 50 ]

Тактические действия против галльских и германских противников

[ редактировать ]Галльские и германские силы

[ редактировать ]Какой бы ни была их конкретная культура, галльские и германские племена в целом проявили себя как жесткие противники, одержав несколько побед над своими врагами. Некоторые историки показывают, что они иногда использовали массированные бои в плотно упакованных построениях типа фаланги с перекрывающимися щитами, а также использовали прикрытие щитами во время осад. В открытом бою они иногда использовали в атаке треугольный «клин». Их самая большая надежда на успех заключалась в четырех факторах: (а) численное превосходство, (б) неожиданность для римлян (например, с помощью засады), или (в) быстрое продвижение в бой, или (г) вступление в бой с римлянами над сильно прикрытыми территориями. или труднопроходимая местность, где подразделения сражающейся орды могут укрыться на расстоянии удара до момента принятия решения или, если возможно, отойти и перегруппироваться между последовательными атаками. [ 51 ]

Наиболее значительные галльские и германские победы демонстрируют две или более из этих характеристик. Битва в Тевтобургском лесу включает в себя все четыре: численное превосходство, внезапность, быстрые атаки для быстрого сближения, а также благоприятную местность и условия окружающей среды (густой лес и проливные дожди), которые препятствовали движению римлян и давали воинам достаточно укрытия, чтобы скрыть свои движения и скакать. последовательные атаки на римскую линию. Еще одним фактором поражения римлян стало вероломное бегство Арминия и его отряда. [ 52 ]

Галльские и германские слабости

[ редактировать ]Слабые стороны организации и оборудования. Однако против бойцов легиона галлам, иберийцам и германским войскам предстояла непростая задача. Зачаточная организация и тактика варваров плохо справлялись с хорошо отлаженным механизмом, каким был римский легион . Некоторые авторы часто отмечают жестокость галльских и германских нападений, и при определенных обстоятельствах они могли сокрушить римские линии. Тем не менее, глубокое формирование римлян позволило внести коррективы, а постоянное давление на переправу сделало долгосрочные бои опасным предложением для галлов.

Фланговые атаки всегда были возможны, но легион был достаточно гибок, чтобы развернуться, чтобы противостоять этому, либо посредством маневра подразделений, либо путем развертывания линий дальше назад. Кавалерийская завеса на флангах также добавляла дополнительный уровень безопасности, как и ночная перегруппировка в укрепленных лагерях. Галлы и германцы также сражались практически без доспехов и с более слабыми щитами, что ставило их в невыгодное положение перед легионом. Другие предметы римского снаряжения, от сандалий с шипами до бронежилетов и металлических шлемов, добавляли римлянам преимуществ. Вообще говоря, галлам и германцам нужно было занять хорошую исходную позицию против римлян и сокрушить их на ранних этапах битвы. Длительный стандартный поединок между легковооруженными соплеменниками и хорошо организованными тяжелыми легионерами обычно означал гибель воинов племени. [ 51 ] Убийство Цезарем гельветов у реки Соны — лишь один из примеров невыгодного положения племен по отношению к хорошо организованным римлянам. [ 53 ] как и победа Германика на реке Везер и Агриколы над кельтскими племенами Каледонии (Шотландия) около 84 г. н.э. [ 54 ]

Слабые стороны логистики. Римская логистика также стала козырной картой против германских врагов, как и против многих предыдущих противников. Тацит в своих «Анналах» сообщает, что римский полководец Германик осознавал, что для продолжения операций в Галлии потребуются длинные эшелоны людей и техники, которые будут доставляться по суше, где они будут подвергаться нападениям, пересекая леса и болота. Поэтому он открыл морские и речные пути, перемещая большие количества припасов и подкреплений относительно близко к зоне боя, минуя опасные сухопутные пути. Кроме того, римские укрепленные лагеря служили безопасными плацдармами для наступательных, оборонительных и логистических операций после развертывания их войск. Штурмовые дороги и дамбы были построены на болотистой местности для облегчения маневра, иногда при прямом нападении галлов. Эти римские методы неоднократно побеждали своих германских противников. [ 55 ] Хотя германские лидеры и воины под влиянием римских методов иногда адаптировали их, большинство племен не имели такой сильной организации, как римляне. Как отмечает немецкий ученый Ганс Дельбрюк в своей «Истории военного искусства»:

- ... Превосходство римского военного искусства было основано на организации армии ... системе, которая позволяла очень большим массам людей концентрироваться в определенной точке, упорядоченно перемещаться, кормиться, быть держались вместе. Галлы не могли сделать ничего из этого. [ 56 ]

Галльские и германские колесницы

[ редактировать ]Галлы также продемонстрировали высокий уровень тактического мастерства в некоторых областях. Галльская война на колесницах , например, демонстрировала высокую степень интеграции и координации с пехотой, а нападения галлов на конях и колесницах иногда угрожали уничтожением римским войскам на поле боя. в битве при Сентинуме Например, , ок. В 295 г. до н. э. римская и кампанская кавалерия столкнулись с галльскими боевыми колесницами и были в замешательстве разбиты – отброшены от римской пехоты неожиданным появлением быстро движущейся галльской атаки. Однако дисциплина римской пехоты восстановила линию обороны, и контратака в конечном итоге привела к разгрому галльских войск и их союзников. [ 57 ]

В отчетах Полибия , предшествовавших битве при Теламоне (ок. 225 г. до н. э.), упоминается война на колесницах, но в конечном итоге она оказалась безуспешной. Галлы потерпели полное поражение от римских легионов под командованием Папуса и Регула . Силы колесниц также атаковали легионы, когда они высаживались с кораблей во время вторжения Цезаря в Британию , но римский полководец отогнал быстродвижущихся нападавших, используя прикрывающий огонь (пращи, стрелы и боевые машины) со своих кораблей и усиливая свой береговой отряд пехота атаковала и отбила атаку. В открытом поле против Цезаря галлы/кельты, по-видимому, выставили колесницы с возницей и пехотинцем, вооруженным дротиками. Во время столкновения колесницы высаживали своих воинов, чтобы атаковать врага, и отступали на небольшое расстояние, сосредотачиваясь в резерве. С этой позиции они могли отвести десантные войска, если бой будет идти плохо, или, по-видимому, подобрать их и развернуть в другом месте. Войска Цезаря были сбиты с толку одной такой атакой, и он отразил ее, отступив в свой укрепленный редут. Более позднее нападение галлов на римский лагерь было отражено. [ 58 ]

Какими бы превосходными ни были галльские воины, колесницы как эффективное оружие войны в древнем мире уже пришли в упадок с появлением конной кавалерии. [ 59 ] В битве при Монс-Граупиусе в Каледонии (около 84 г. н. э.) появились кельтские колесницы. Однако их больше не использовали в наступательной роли, а в основном для предбоевого шоу – катались туда-сюда и оскорбляли. Главный бой решили пехота и конная кавалерия. [ 54 ]

Превосходная тактическая организация: победа Цезаря на реке Самбре

[ редактировать ]Превосходная мобильность и численность галлов часто беспокоили римское оружие, независимо от того, использовалось ли оно в многолетней мобильной или партизанской войне или в решающих полевых сражениях. Почти поражение Цезаря в его галльской кампании подтверждает эту последнюю модель, но также показывает силу римской тактической организации и дисциплины. В битве на реке Сабис отряды племен нервиев , атребатов, веромандуев и адуатуци тайно сосредоточились в окружающих лесах, в то время как основные римские силы были заняты разбивкой лагеря на противоположной стороне реки. На некотором расстоянии позади них медленно двигались два легиона с обозом. Занимаясь добычей пищи и строительством лагерей, римские войска были несколько рассеяны. Когда началось строительство лагеря, варварские силы предприняли яростную атаку, промчавшись по мелководью и быстро напав на отвлеченных римлян. Цезаря Этот инцидент обсуждается в «Комментариях Белло Галлико» . [ 60 ]

Пока что ситуация выглядела многообещающе для воинского воинства. [ 44 ] Четыре вышеуказанных условия были в их пользу: (а) численное превосходство, (б) элемент внезапности, (в) быстрое наступление/нападение и (г) благоприятная местность, которая маскировала их движения до последней минуты. Ранний прогресс был впечатляющим, поскольку первоначальные позиции римлян были отброшены. Разгром казался возможным. Сам Цезарь сплотил части своей находящейся под угрозой исчезновения армии, внушив войскам решимость. Затем, со своей обычной дисциплиной и сплоченностью, римляне начали отражать нападение варваров . Однако атака племени Нерви через брешь между легионами почти снова переломила ситуацию, поскольку наступающие воины захватили римский лагерь и попытались обойти с фланга другие армейские части, сражавшиеся с остальной частью племенного войска. Начальная фаза столкновения прошла, и последовал изнурительный поединок. Прибытие двух арьергардных легионов, охранявших обоз, усилило позиции римлян. Под предводительством 10-го легиона эти подкрепления предприняли контратаку, которая сломала хребет варварам и заставила соплеменников отступить. Это была схватка, демонстрирующая как боевую доблесть племенных сил, так и устойчивую, дисциплинированную сплоченность римлян. В конечном итоге последнее должно было оказаться решающим в долгом завоевании Римом Галлии.

Настойчивая логистическая стратегия: галльская победа при Герговии