Идолопоклонство

Идолопоклонство – это поклонение культовому образу или «идолу», как если бы это было божество . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] В авраамических религиях (а именно иудаизме , самаритянстве , христианстве , вере бахаи и исламе ) идолопоклонство означает поклонение чему-то или кому-то, кроме авраамического Бога , как если бы это был Бог. [ 4 ] [ 5 ] В этих монотеистических религиях идолопоклонство рассматривается как «поклонение ложным богам » и запрещено такими текстами, как Десять заповедей . [ 4 ] Другие монотеистические религии могут применять аналогичные правила. [ 6 ]

Например, фраза «ложный бог» — это уничижительный термин, используемый в авраамических религиях для обозначения культовых изображений или божеств неавраамических языческих религий , а также других конкурирующих сущностей или объектов, которым придается особое значение. [ 7 ] И наоборот, последователи анимистических и политеистических религий могут считать богов различных монотеистических религий «ложными богами», поскольку они не верят, что какое-либо реальное божество обладает свойствами, приписываемыми монотеистами их единственному божеству. Атеисты , которые не верят ни в какие божества, обычно не используют термин « ложный бог» , хотя с атеистической точки зрения он охватывает все божества. Использование этого термина обычно ограничивается теистами , которые предпочитают поклоняться некоторым божествам или божествам, но не другим. [4]

In many Indian religions, which include Hinduism, Buddhism, and Jainism, idols (murti) are considered as symbolism for the absolute but not the Absolute,[8] or icons of spiritual ideas,[8][9] or the embodiment of the divine.[10] It is a means to focus one's religious pursuits and worship (bhakti).[8][11][9] In the traditional religions of Ancient Egypt, Greece, Rome, Africa, Asia, the Americas and elsewhere, the reverence of cult images or statues has been a common practice since antiquity, and cult images have carried different meanings and significance in the history of religion.[7][1][12] Moreover, the material depiction of a deity or more deities has always played an eminent role in all cultures of the world.[7]

The opposition to the use of any icon or image to represent ideas of reverence or worship is called aniconism.[13] The destruction of images as icons of veneration is called iconoclasm,[14] and this has long been accompanied with violence between religious groups that forbid idol worship and those who have accepted icons, images and statues for veneration.[15][16] The definition of idolatry has been a contested topic within Abrahamic religions, with many Muslims and most Protestant Christians condemning the Catholic and Eastern Orthodox practice of venerating the Virgin Mary in many churches as a form of idolatry.[17][18]

The history of religions has been marked with accusations and denials of idolatry. These accusations have considered statues and images to be devoid of symbolism. Alternatively, the topic of idolatry has been a source of disagreements between many religions, or within denominations of various religions, with the presumption that icons of one's own religious practices have meaningful symbolism, while another person's different religious practices do not.[19][20]

Etymology and nomenclature

[edit]

The term idolatry comes from the Ancient Greek word eidololatria (εἰδωλολατρία), which itself is a compound of two words: eidolon (εἴδωλον "image/idol") and latreia (λατρεία "worship", related to λάτρις).[21] The word eidololatria thus means "worship of idols", which in Latin appears first as idololatria, then in Vulgar Latin as idolatria, therefrom it appears in 12th century Old French as idolatrie, which for the first time in mid 13th century English appears as "idolatry".[22][23]

Although the Greek appears to be a loan translation of the Hebrew phrase avodat elilim, (עבודת אלילים) which is attested in rabbinic literature (e.g., bChul., 13b, Bar.), the Greek term itself is not found in the Septuagint, Philo, Josephus, or in other Hellenistic Jewish writings.[citation needed] The original term used in early rabbinic writings is oved avodah zarah (AAZ, worship in strange service, or "pagan"), while avodat kochavim umazalot (AKUM, worship of planets and constellations) is not found in its early manuscripts.[24] The later Jews used the term עֲבוֹדָה זָרָה, avodah zarah, meaning "foreign worship".[25]

Idolatry has also been called idolism,[26] iconolatry[27] or idolodulia in historic literature.[28]

Prehistoric and ancient civilizations

[edit]The earliest so-called Venus figurines have been dated to the prehistoric Upper Paleolithic era (35–40 ka onwards).[29] Archaeological evidence from the islands of the Aegean Sea have yielded Neolithic era Cycladic figures from 4th and 3rd millennium BC, idols in namaste [which?] posture from Indus Valley civilization sites from the 3rd millennium BC, and much older petroglyphs around the world show humans began producing sophisticated images.[30][31] However, because of a lack of historic texts describing these, it is unclear what, if any connection with religious beliefs, these figures had,[32] or whether they had other meaning and uses, even as toys.[33][34][35]

The earliest historic records confirming cult images are from the ancient Egyptian civilization, thereafter related to the Greek civilization.[36] By the 2nd millennium BC two broad forms of cult image appear, in one images are zoomorphic (god in the image of animal or animal-human fusion) and in another anthropomorphic (god in the image of man).[32] The former is more commonly found in ancient Egypt influenced beliefs, while the anthropomorphic images are more commonly found in Indo-European cultures.[36][37] Symbols of nature, useful animals or feared animals may also be included by both. The stelae from 4,000 to 2,500 BC period discovered in France, Ireland through Ukraine, and in Central Asia through South Asia, suggest that the ancient anthropomorphic figures included zoomorphic motifs.[37] In Nordic and Indian subcontinent, bovine (cow, ox, -*gwdus, -*g'ou) motifs or statues, for example, were common.[38][39] In Ireland, iconic images included pigs.[40]

The Ancient Egyptian religion was polytheistic, with large cult images that were either animals or included animal parts. Ancient Greek civilization preferred human forms, with idealized proportions, for divine representation.[36] The Canaanites of West Asia incorporated a golden calf into their pantheon.[41]

The ancient philosophy and practices of the Greeks, thereafter Romans, were imbued with polytheistic idolatry.[42][43] They debate what is an image and if the use of image is appropriate. To Plato, images can be a remedy or poison to the human experience.[44] To Aristotle, states Paul Kugler, an image is an appropriate mental intermediary that "bridges between the inner world of the mind and the outer world of material reality", the image is a vehicle between sensation and reason. Idols are useful psychological catalysts, they reflect sense data and pre-existing inner feelings. They are neither the origins nor the destinations of thought but the intermediary in the human inner journey.[44][45] Fervid opposition to the idolatry of the Greeks and Romans was of Early Christianity and later Islam, as evidenced by the widespread desecration and defacement of ancient Greek and Roman sculptures that have survived into the modern era.[46][47][48]

Abrahamic religions

[edit]Judaism

[edit]

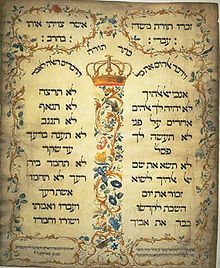

Judaism prohibits any form of idolatry[50] even if they are used to worship the one God of Judaism as occurred during the sin of the golden calf. According to the second word of the decalogue, Thou shalt not make unto thee any graven image. The worship of foreign gods in any form or through icons is not allowed.[50][51]

Many Jewish scholars such as Rabbi Saadia Gaon, Rabbi Bahya ibn Paquda, and Rabbi Yehuda Halevi have elaborated on the issues of idolatry. One of the oft-cited discussions is the commentary of Rabbi Moshe ben Maimon (Maimonides) on idolatry.[51] According to the Maimonidean interpretation, idolatry in itself is not a fundamental sin, but the grave sin is the denial of God's omnipresence that occurs with the belief that God can be corporeal. In the Jewish belief, the only image of God is man, one who lives and thinks; God has no visible shape, and it is absurd to make or worship images; instead man must worship the invisible God alone.[51][52]

The commandments in the Hebrew Bible against idolatry forbade the practices and gods of ancient Akkad, Mesopotamia, and Egypt.[53][54] The Hebrew Bible states that God has no shape or form, is utterly incomparable, is everywhere and cannot be represented in a physical form of an idol.[55]

Biblical scholars have historically focused on the textual evidence to construct the history of idolatry in Judaism, a scholarship that post-modern scholars have increasingly begun deconstructing.[19] This biblical polemics, states Naomi Janowitz, a professor of Religious Studies, has distorted the reality of Israelite religious practices and the historic use of images in Judaism. The direct material evidence is more reliable, such as that from the archaeological sites, and this suggests that the Jewish religious practices have been far more complex than what biblical polemics suggest. Judaism included images and cultic statues in the First Temple period, the Second Temple period, Late Antiquity (2nd to 8th century CE), and thereafter.[19][56] Nonetheless, these sorts of evidence may be simply descriptive of Ancient Israelite practices in some—possibly deviant—circles, but cannot tell us anything about the mainstream religion of the Bible which proscribes idolatry.[57]

The history of Jewish religious practice has included cult images and figurines made of ivory, terracotta, faience and seals.[19][58] As more material evidence emerged, one proposal has been that Judaism oscillated between idolatry and iconoclasm. However, the dating of the objects and texts suggest that the two theologies and liturgical practices existed simultaneously. The claimed rejection of idolatry because of monotheism found in Jewish literature and therefrom in biblical Christian literature, states Janowitz, has been unreal abstraction and flawed construction of the actual history.[19] The material evidence of images, statues and figurines taken together with the textual description of cherub and "wine standing for blood", for example, suggests that symbolism, making religious images, icon and index has been integral part of Judaism.[19][59][60] Every religion has some objects that represent the divine and stand for something in the mind of the faithful, and Judaism too has had its holy objects and symbols such as the Menorah.[19]

Christianity

[edit]

Ideas on idolatry in Christianity are based on the first of Ten Commandments.

You shall have no other gods before me.[61]

This is expressed in the Bible in Exodus 20:3, Matthew 4:10, Luke 4:8 and elsewhere, e.g.:[61]

Ye shall make you no idols nor graven image, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land, to bow down unto it: for I am the Lord your God. Ye shall keep my sabbaths, and reverence my sanctuary.

The Christian view of idolatry may generally be divided into two general categories: the Catholic and Eastern Orthodox view which accepts the use of religious images,[63] and the views of many Protestant churches that considerably restrict their use. However, many Protestants have used the image of the cross as a symbol.[64][65]

Catholicism

[edit]The Catholic Church and the Orthodox Church have traditionally defended the use of icons. The debate on what images signify and whether reverence with the help of icons in church is equivalent to idolatry has lasted for many centuries, particularly from the 7th century until the Reformation in the 16th century.[66] These debates have supported the inclusion of icons of Jesus Christ, the Virgin Mary, and the Apostles, the iconography expressed in stained glass, regional saints and other symbols of Christian faith. It has also supported the practices such as the Catholic mass, burning of candles before pictures, Christmas decorations and celebrations, and festive or memorial processions with statues of religious significance to Christianity.[66][67][68]

St. John of Damascus, in his "On the Divine Image", defended the use of icons and images, in direct response to the Byzantine iconoclasm that began widespread destruction of religious images in the 8th century, with support from emperor Leo III and continued by his successor Constantine V during a period of religious war with the invading Umayyads.[69] John of Damascus wrote, "I venture to draw an image of the invisible God, not as invisible, but as having become visible for our sakes through flesh and blood", adding that images are expressions "for remembrance either of wonder, or an honor, or dishonor, or good, or evil" and that a book is also a written image in another form.[70][71] He defended the religious use of images based on the Christian doctrine of Jesus as an incarnation.[72]

St. John the Evangelist cited John 1:14, stating that "the Word became flesh" indicates that the invisible God became visible, that God's glory manifested in God's one and only Son as Jesus Christ, and therefore God chose to make the invisible into a visible form, the spiritual incarnated into the material form.[73][74]

The early defense of images included exegesis of Old and New Testament. Evidence for the use of religious images is found in Early Christian art and documentary records. For example, the veneration of the tombs and statues of martyrs was common among early Christian communities. In 397 St. Augustine of Hippo, in his Confessions 6.2.2, tells the story of his mother making offerings for the tombs of martyrs and the oratories built in the memory of the saints.[75]

Images function as the Bible

for the illiterate, and

incite people to piety and virtue.

— Pope Gregory I, 7th century[76]

The Catholic defense mentions textual evidence of external acts of honor towards icons, arguing that there are a difference between adoration and veneration and that the veneration shown to icons differs entirely from the adoration of God. Citing the Old Testament, these arguments present examples of forms of "veneration" such as in Genesis 33:3, with the argument that "adoration is one thing, and that which is offered in order to venerate something of great excellence is another". These arguments assert, "the honor given to the image is transferred to its prototype", and that venerating an image of Christ does not terminate at the image itself – the material of the image is not the object of worship – rather it goes beyond the image, to the prototype.[77][76][78]

According to the Catechism of the Catholic Church:

The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which proscribes idols. Indeed, "the honor rendered to an image passes to its prototype," and "whoever venerates an image venerates the person portrayed in it." The honor paid to sacred images is a "respectful veneration," not the adoration due to God alone:

Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us on to God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is.[79]

It also points out the following:

Idolatry not only refers to false pagan worship. It remains a constant temptation to faith. Idolatry consists in divinizing what is not God. Man commits idolatry whenever he honors and reveres a creature in place of God, whether this be gods or demons (for example, satanism), power, pleasure, race, ancestors, the state, money, etc.[80]

The manufacture of images of Jesus, the Virgin Mary and Christian saints, along with prayers directed to these has been widespread among the Catholic faithful.[81]

Orthodox Church

[edit]The Eastern Orthodox Church has differentiated between latria and dulia. A latria is the worship due God, and latria to anyone or anything other than God is doctrinally forbidden by the Orthodox Church; however dulia has been defined as veneration of religious images, statues or icons which is not only allowed but obligatory.[82] This distinction was discussed by Thomas Aquinas in section 3.25 of Summa Theologiae.[83]

In Orthodox apologetic literature, the proper and improper use of images is extensively discussed. Exegetical Orthodox literature points to icons and the manufacture by Moses (under God's commandment) of the Bronze Snake in Numbers 21:9, which had the grace and power of God to heal those bitten by real snakes. Similarly, the Ark of the Covenant was cited as evidence of the ritual object above which Yahweh was present.[86][87]

Veneration of icons through proskynesis was codified in 787 AD by the Seventh Ecumenical Council.[88][89] This was triggered by the Byzantine Iconoclasm controversy that followed raging Christian-Muslim wars and a period of iconoclasm in West Asia.[88][90] The defense of images and the role of the Syrian scholar John of Damascus was pivotal during this period. The Eastern Orthodox Church has ever since celebrated the use of icons and images. Eastern Rite Catholics also accepts icons in their Divine Liturgy.[91]

Protestantism

[edit]The idolatry debate has been one of the defining differences between papal Catholicism and anti-papal Protestantism.[92] The anti-papal writers have prominently questioned the worship practices and images supported by Catholics, with many Protestant scholars listing it as the "one religious error larger than all others". The sub-list of erring practices have included among other things the veneration of Virgin Mary, the Catholic mass, the invocation of saints, and the reverence expected for and expressed to pope himself.[92] The charges of supposed idolatry against the Roman Catholics were leveled by a diverse group of Protestants, from Anglicans to Calvinists in Geneva.[92][93]

Protestants did not abandon all icons and symbols of Christianity. They typically avoid the use of images, except the cross, in any context suggestive of veneration. The cross remained their central icon.[64][65] Technically both major branches of Christianity have had their icons, states Carlos Eire, a professor of religious studies and history, but its meaning has been different to each and "one man's devotion was another man's idolatry".[94] This was particularly true not only in the intra-Christian debate, states Eire, but also when soldiers of Catholic kings replaced "horrible Aztec idols" in the American colonies with "beautiful crosses and images of Mary and the saints".[94]

Protestants often accuse Catholics of idolatry, iconolatry, and even paganism; in the Protestant Reformation such language was common to all Protestants. In some cases, such as the Puritan groups denounced all forms of religious objects, regardless of whether it was a statue or sculpture, or image, including the Christian cross.[95] The Waldensians were accused of idolatry by inquisitors.[96]

The body of Christ on the cross is an ancient symbol used within the Catholic, Eastern Orthodox, Anglican, and Lutheran Churches, in contrast with some Protestant groups, which use only a simple cross. In Judaism, the reverence to the icon of Christ in the form of cross has been seen as idolatry.[97] However, some Jewish scholars disagree and consider Christianity to be based on Jewish belief and not truly idolatrous.[98]

Islam

[edit]In Islamic sources, the concept of shirk (triliteral root: sh-r-k) can refer to "idolatry", though it is most widely used to denote "association of partners with God".[99] The concept of Kufr (k-f-r) can also include idolatry (among other forms of disbelief).[100][101] The one who practices shirk is called mushrik (plural mushrikun) in the Islamic scriptures.[102] The Quran forbids idolatry.[102] Over 500 mentions of kufr and shirk are found in the Quran,[100][103] and both concepts are strongly forbidden.[99]

The Islamic concept of idolatry extends beyond polytheism, and includes some Christians and Jews as muširkūn (idolaters) and kafirun (infidels).[104][105] For example:

Those who say, “Allah is the Messiah, son of Mary,” have certainly fallen into disbelief. The Messiah ˹himself˺ said, “O Children of Israel! Worship Allah—my Lord and your Lord.” Whoever associates others with Allah ˹in worship˺ will surely be forbidden Paradise by Allah. Their home will be the Fire. And the wrongdoers will have no helpers.

Shia classical theology differs in the concept of Shirk. According to Twelver theologians, the attributes and names of God have no independent and hypostatic existence apart from the being and essence of God. Any suggestion of these attributes and names being conceived of as separate is thought to entail polytheism. It would be even incorrect to say God knows by his knowledge which is in his essence but God knows by his knowledge which is his essence. Also God has no physical form and he is insensible.[106] The border between theoretical Tawhid and Shirk is to know that every reality and being in its essence, attributes and action are from him (from Him-ness), it is Tawhid. Every supernatural action of the prophets is by God's permission as Quran points to it. The border between the Tawhid and Shirk in practice is to assume something as an end in itself, independent from God, not as a road to God (to Him-ness).[107] Ismailis go deeper into the definition of Shirk, declaring they don't recognize any sort of ground of being by the esoteric potential to have intuitive knowledge of the human being. Hence, most Shias have no problem with religious symbols and artworks, and with reverence for Walis, Rasūls and Imams.

Islam strongly prohibits all form of idolatry, which is part of the sin of shirk (Arabic: شرك); širk comes from the Arabic root Š-R-K (ش ر ك), with the general meaning of "to share". In the context of the Qur'an, the particular sense of "sharing as an equal partner" is usually understood as "attributing a partner to Allah". Shirk is often translated as idolatry and polytheism.[99] In the Qur'an, shirk and the related word (plural Stem IV active participle) mušrikūn (مشركون) "those who commit shirk" refers to the enemies of Islam (as in verse 9.1–15).

Within Islam, shirk is sin that can only be forgiven if the person who commits it asks God for forgiveness; if the person who committed it dies without repenting God may forgive any sin except for committing shirk. [citation needed] In practice, especially among strict conservative interpretations of Islam, the term has been greatly extended and means deification of anyone or anything other than the singular God. [citation needed] In Salafi-Wahhabi interpretation, it may be used very widely to describe behaviour that does not literally constitute worship, including use of images of sentient beings, building a structure over a grave, associating partners with God, giving his characteristics to others beside him, or not believing in his characteristics.[citation needed] 19th century Wahhabis regarded idolatry punishable with the death penalty, a practice that was "hitherto unknown" in Islam.[108][109] However, Classical Orthodox Sunni thought used to be rich in Relics and Saint veneration, as well as pilgrimage to their shrines. Ibn Taymiyya, a medieval theologian that influenced modern days Salafists, was put in prison for his negation of veneration of relics and Saints, as well as pilgrimage to Shrines, which was considered unorthodox by his contemporary theologians.

According to Islamic tradition, over the millennia after Ishmael's death, his progeny and the local tribes who settled around the oasis of Zam-Zam gradually turned to polytheism and idolatry. Several idols were placed within the Kaaba representing deities of different aspects of nature and different tribes. Several heretical rituals were adopted in the Pilgrimage (Hajj) including doing naked circumambulation.[110]

In her book, Islam: A Short History, Karen Armstrong asserts that the Kaaba was officially dedicated to Hubal, a Nabatean deity, and contained 360 idols that probably represented the days of the year.[111] But by Muhammad's day, it seems that the Kaaba was venerated as the shrine of Allah, the High God. Allah was never represented by an idol.[112] Once a year, tribes from all around the Arabian peninsula, whether Christian or pagan, would converge on Mecca to perform the Hajj, marking the widespread conviction that Allah was the same deity worshipped by monotheists.[111] Guillaume in his translation of Ibn Ishaq, an early biographer of Muhammad, says the Ka'aba might have been itself addressed using a feminine grammatical form by the Quraysh.[113] Circumambulation was often performed naked by men and almost naked by women.[110] It is disputed whether al-Lat and Hubal were the same deity or different. Per a hypothesis by Uri Rubin and Christian Robin, Hubal was only venerated by Quraysh and the Kaaba was first dedicated to al-Lat , a supreme god of individuals belonging to different tribes, while the pantheon of the gods of Quraysh was installed in Kaaba after they conquered Mecca a century before Muhammad's time.[114]

Indian religions

[edit]Provenance

[edit]The first attested date in peer-reviewed academic literature for the worship of murti (Sanskrit) or vigraha (Sanskrit) in India is not clear, as different sources have different opinions and interpretations. However, the Indus Valley Civilization (circa 2500 - 1500 BCE) may have produced some of the earliest murtis or vigrahas in India, as evidenced by various terracotta and bronze figurines found in the archaeological sites. Some of these figurines have been interpreted as representations of deities, such as the so-called Pashupati seal, which depicts a horned figure surrounded by animals and possibly identified with Shiva. Another example is the bronze statuette of a Dancing Girl, which some scholars have associated with Parvati or Shakti. However, these interpretations are not universally accepted, and some scholars have argued that the Indus Valley Civilization did not practice murti or vigraha worship, but rather used symbols and signs to express their religious beliefs.[115]

The Vedic period (circa 1500 - 500 BCE) is traditionally considered as the origin of Hinduism proper, but it also did not emphasize murti or vigraha worship, as the Vedic religion was mainly focused on fire sacrifices and hymns to various gods and goddesses. However, some Vedic texts do mention the use of clay or wooden images for ritual purposes, such as the Shatapatha Brahmana (circa 8th - 6th century BCE), which describes how a clay image of Prajapati (the creator god) was made and consecrated for the agnicayana ritual. Another example, is the Aitareya Brahmana (circa 8th - 6th century BCE), which mentions how a wooden image of Varuna (the god of water and law) was installed in a temple and worshipped by the king. These examples suggest that murti or vigraha worship was not unknown in the Vedic period, but it was not widespread nor dominant.[115]

The post-Vedic period (circa 500 BCE - 300 CE) witnessed the emergence and development of various religious movements and schools, such as Buddhism, Jainism, Shaivism, Vaishnavism, Shaktism and others. This period also saw the rise of murti or vigraha worship as a prominent feature of Hinduism, as evidenced by various literary and archaeological sources. For instance, the Ramayana (circa 5th - 4th century BCE) and the Mahabharata (circa 4th - 3rd century BCE) contain several references to murti or vigraha worship, such as Rama worshipping a Shiva linga at Rameshwaram, or Krishna installing an image of Vishnu at Dwarka. Another example, is the Buddhist text Lalitavistara Sutra (circa 3rd century BCE - 3rd century CE), which mentions how Buddha's mother Maya dreamt of a white elephant entering her womb, and how King Suddhodana made an image of this elephant and worshipped it. Moreover, many stone and metal sculptures of various deities and saints have been found from this period onwards, such as the famous Pancha Rathas at Mahabalipuram (circa 7th century CE), which depict five chariots dedicated to different gods and goddesses.[115]

General

[edit]The oldest forms of the ancient religions of India apparently made no use of cult images. While the Vedic literature leading up to Hinduism is extensive, in the form of Samhitas, Brahmanas, Aranyakas and Upanishads, and has been dated to have been composed over a period of centuries (1200 BC to 200 BC),[116] historical Vedic religion appears not to have used cult images up to around 500 BC at least. The early Buddhist and Jain (pre-200 BC) traditions suggest no evidence of idolatry. The Vedic literature mentions many gods and goddesses, as well as the use of Homa (votive ritual using fire), but it does not mention images or their worship.[116][117] The ancient Buddhist, Hindu and Jaina texts discuss the nature of existence, whether there is or is not a creator deity such as in the Nasadiya Sukta of the Rigveda, they describe meditation, they recommend the pursuit of simple monastic life and self-knowledge, they debate the nature of absolute reality as Brahman or Śūnyatā, yet the ancient Indian texts mention no use of images. Indologists such as the Max Muller, Jan Gonda, Pandurang Vaman Kane, Ramchandra Narayan Dandekar, Horace Hayman Wilson, Stephanie Jamison and other scholars state that "there is no evidence for icons or images representing god(s)" in the ancient religions of India. Use of cult images developed among the Indian religions later,[116][118] perhaps first in Buddhism, where large images of the Buddha appear by the 1st century AD.

According to John Grimes, a professor of Indian philosophy, Indian thought denied even dogmatic idolatry of its scriptures. Everything has been left to challenge, arguments and enquiry, with the medieval Indian scholar Vācaspati Miśra stating that not all scripture is authoritative, only scripture which "reveals the identity of the individual self and the supreme self as the non-dual Absolute".[119]

Buddhism

[edit]According to Eric Reinders, icons and idolatry have been an integral part of Buddhism throughout its later history.[120] Buddhists, from Korea to Vietnam, Thailand to Tibet, Central Asia to South Asia, have long produced temples and idols, altars and malas, relics to amulets, images to ritual implements.[120][121][122] The images or relics of Buddha are found in all Buddhist traditions, but they also feature gods and goddesses such as those in Tibetan Buddhism.[120][123]

Bhakti (called Bhatti in Pali) has been a common practice in Theravada Buddhism, where offerings and group prayers are made to Cetiya and particularly images of Buddha.[124][125] Karel Werner notes that Bhakti has been a significant practice in Theravada Buddhism, and states, "there can be no doubt that deep devotion or bhakti / bhatti does exist in Buddhism and that it had its beginnings in the earliest days".[126]

According to Peter Harvey – a professor of Buddhist Studies, Buddha idols and idolatry spread into northwest Indian subcontinent (now Pakistan and Afghanistan) and into Central Asia with Buddhist Silk Road merchants.[127] The Hindu rulers of different Indian dynasties patronized both Buddhism and Hinduism from 4th to 9th century, building Buddhist icons and cave temples such as the Ajanta Caves and Ellora Caves which featured Buddha idols.[128][129][130] From the 10th century, states Harvey, the raids into northwestern parts of South Asia by Muslim Turks destroyed Buddhist idols, given their religious dislike for idolatry. The iconoclasm was so linked to Buddhism, that the Islamic texts of this era in India called all idols as Budd.[127] The desecration of idols in cave temples continued through the 17th century, states Geri Malandra, from the offense of "the graphic, anthropomorphic imagery of Hindu and Buddhist shrines".[130][131]

In East Asia and Southeast Asia, worship in Buddhist temples with the aid of icons and sacred objects has been historic.[132] In Japanese Buddhism, for example, Butsugu (sacred objects) have been integral to the worship of the Buddha (kuyo), and such idolatry considered a part of the process of realizing one's Buddha nature. This process is more than meditation, it has traditionally included devotional rituals (butsudo) aided by the Buddhist clergy.[132] These practices are also found in Korea and China.[122][132]

Hinduism

[edit]In Hinduism, an icon, image or statue is called murti or pratima.[8][133] Major Hindu traditions such as Vaishnavism, Shaivism, Shaktism, and Smartism favor the use of a murti (idol). These traditions suggest that it is easier to dedicate time and focus on spirituality through anthropomorphic or non-anthropomorphic icons. The Bhagavad Gita – a Hindu scripture, in verse 12.5, states that only a few have the time and mind to ponder and fix on the unmanifested Absolute (abstract formless Brahman), and it is much easier to focus on qualities, virtues, aspects of a manifested representation of god, through one's senses, emotions and heart, because the way human beings naturally are.[134][135]

A murti in Hinduism, states Jeaneane Fowler – a professor of Religious Studies specializing on Indian Religions, is itself not god, it is an "image of god" and thus a symbol and representation.[8] A murti is a form and manifestation, states Fowler, of the formless Absolute.[8] Thus a literal translation of murti as idol is incorrect, when idol is understood as superstitious end in itself. Just like the photograph of a person is not the real person, a murti is an image in Hinduism but not the real thing, but in both cases the image reminds of something of emotional and real value to the viewer.[8] When a person worships a murti, it is assumed to be a manifestation of the essence or spirit of the deity, the worshipper's spiritual ideas and needs are meditated through it, yet the idea of ultimate reality – called Brahman in Hinduism – is not confined in it.[8]

Devotional (bhakti movement) practices centered on cultivating a deep and personal bond of love with God, often expressed and facilitated with one or more murti, and includes individual or community hymns, japa or singing (bhajan, kirtana, or arati). Acts of devotion, in major temples particularly, are structured on treating the murti as the manifestation of a revered guest,[11] and the daily routine can include awakening the murti in the morning and making sure that it "is washed, dressed, and garlanded."[136][137][Note 1]

In Vaishnavism, the building of a temple for the murti is considered an act of devotion, but non-murti symbolism is also common wherein the aromatic tulasi plant or shaligrama is an aniconic reminder of the spiritualism in Vishnu.[136] In the Shaivism tradition of Hinduism, Shiva may be represented as a masculine idol, or half-man half woman Ardhanarishvara form, in an anicon linga-yoni form. The worship rituals associated with the murti, correspond to ancient cultural practices for a beloved guest, and the murti is welcomed, taken care of, and then requested to retire.[138][139]

Christopher John Fuller states that an image in Hinduism cannot be equated with a deity and the object of worship is the divine whose power is inside the image, and the image is not the object of worship itself, Hindus believe everything is worthy of worship as it contains divine energy.[140] The idols are neither random nor intended as superstitious objects, rather they are designed with embedded symbolism and iconographic rules which sets the style, proportions, the colors, the nature of items the images carry, their mudra and the legends associated with the deity.[140][141][142] The Vāstusūtra Upaniṣad states that the aim of the murti art is to inspire a devotee towards contemplating the Ultimate Supreme Principle (Brahman).[142] This text adds (abridged):

From the contemplation of images grows delight, from delight faith, from faith steadfast devotion, through such devotion arises that higher understanding (parāvidyā) that is the royal road to moksha. Without the guidance of images, the mind of the devotee may go ashtray and form wrong imaginations. Images dispel false imaginations. (... ) It is in the mind of Rishis (sages), who see and have the power of discerning the essence of all created things of manifested forms. They see their different characters, the divine and the demoniac, the creative and the destructive forces, in their eternal interplay. It is this vision of Rishis, of gigantic drama of cosmic powers in eternal conflict, which the Sthapakas (Silpins, murti and temple artists) drew the subject-matter for their work.

— Pippalada, Vāstusūtra Upaniṣad, Introduction by Alice Boner et al.[143]

Some Hindu movements founded during the colonial era, such as the Arya Samaj and Satya Mahima Dharma reject idolatry.[144][145][146]

Jainism

[edit]

Devotional idolatry has been a prevalent ancient practice in various Jaina sects, wherein learned Tirthankara (Jina) and human gurus have been venerated with offerings, songs and Āratī prayers.[147] Like other major Indian religions, Jainism has premised its spiritual practices on the belief that "all knowledge is inevitably mediated by images" and human beings discover, learn and know what is to be known through "names, images and representations". Thus, idolatry has been a part of the major sects of Jainism such as Digambara and Shvetambara.[148] The earliest archaeological evidence of the idols and images in Jainism is from Mathura, and has been dated to be from the first half of the 1st millennium AD.[149]

The creation of idols, their consecration, the inclusion of Jaina layperson in idols and temples of Jainism by the Jaina monks has been a historic practice.[148] However, during the iconoclastic era of Islamic rule, between the 15th and 17th century, a Lonka sect of Jainism emerged that continued pursuing their traditional spirituality but without the Jaina arts, images and idols.[150]

Sikhism

[edit]Sikhism is a monotheistic Indian religion, and Sikh temples are devoid of idols and icons for God.[151][152] Yet, Sikhism strongly encourages devotion to God.[153][154] Some scholars call Sikhism a Bhakti sect of Indian traditions.[155][156]

In Sikhism, "Nirguni Bhakti" is emphasised – devotion to a divine without Gunas (qualities or form),[156][157][158] but its scripture also accepts representations of God with formless (nirguni) and with form (saguni), as stated in Adi Granth 287.[159][160] Sikhism condemns worshipping images or statues as if it were God,[161] but have historically challenged the iconoclastic policies and Hindu temple destruction activities of Islamic rulers in India.[162] Sikhs house their scripture and revere the Guru Granth Sahib as the final Guru of Sikhism.[163] It is installed in Sikh Gurdwara (temple), many Sikhs bow or prostrate before it on entering the gurdwara.[Note 1] Guru Granth Sahib is ritually installed every morning, and put to bed at night in many Gurdwaras.[170][171][172] In the Dasam Bani, Guru Gobind Singh wrote "I am idol-breaker" on line 95 of his Zafarnamah.[173]

Chinese and Sinosphere Traditions

[edit]This section needs expansion. You can help by adding to it. (August 2022) |

Japan

[edit]In Japan, there are images of some kami (i.e. deities) such as those of Fūjin and Raijin at the Buddhist temple Sanjūsangen-dō.

North Korean Juche

[edit]Kim Il Sung instituted worship of himself amongst the citizens of North Korea, and this act is considered the only instance of a modern country deifying its ruler.[174][175][176] As many citizens frequently bow before statues and portraits of him, scholars have considered the Juche state religion to be a form of idolatry.[177][178][179]

Traditional religions

[edit]Африка

[ редактировать ]В Африке проживает множество этнических групп, и их разнообразные религиозные идеи сгруппированы как африканские традиционные религии, иногда сокращенно ATR. Эти религии обычно верят в Высшее Существо, которое носит разные региональные имена, а также в духовный мир, часто связанный с предками, и в мистические магические силы посредством гадания. [ 180 ] Идолы и поклонение им были связаны со всеми тремя компонентами традиционных африканских религий. [ 181 ]

По словам Дж. О. Аволалу, христиане и мусульмане, обращающиеся в свою веру, ошибочно называют идола ложным богом, тогда как в реальности большинства традиций Африки объект может быть куском дерева, железа или камня, однако он «символичен, является эмблемой и подразумевает духовная идея, которой поклоняются». [ 182 ] Материальные объекты могут разрушаться или разрушаться, эмблема может рассыпаться или заменяться, но духовная идея, которую она представляет для сердца и разума африканского традиционалиста, остается неизменной. [ 182 ] Сильвестр Джонсон - профессор афроамериканских и религиоведения, соглашается с Аволалу и заявляет, что миссионеры колониальной эпохи, прибывшие в Африку, не понимали ни региональных языков, ни африканской теологии и интерпретировали изображения и ритуализм как «воплощение идолопоклонства». , проецируя иконоборческие противоречия в Европе, в которой они выросли, на Африку. [ 183 ]

Сначала с приходом ислама в Африку, затем во время христианских колониальных усилий, религиозно оправданные войны, колониальное изображение идолопоклонства как доказательства дикости, уничтожение идолов и захват идолопоклонников в рабство ознаменовали длительный период религиозной нетерпимости. которые поддерживали религиозное насилие и унизительные карикатуры на африканских традиционных религиозников. [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] Насилие против идолопоклонников и идолопоклонства среди представителей традиционных религий Африки началось в средневековую эпоху и продолжалось до наших дней. [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] Обвинения в идолопоклонстве со стороны прозелитистов, штатов Майкла Уэйна Коула и Ребекки Зорах, служили для демонизации и дегуманизации местного африканского населения, а также для оправдания их порабощения и жестокого обращения на местах или вдали от плантаций, поселений или принудительного домашнего труда. [ 190 ] [ 191 ]

Америка

[ редактировать ]

Статуи, изображения и храмы были частью традиционных религий коренных народов Америки. [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] Цивилизации инков, майя и ацтеков разработали сложные религиозные практики, включавшие идолов и религиозное искусство. [ 195 ] Культура инков , например, верила в Виракочу (также называемого Пачакутеком ) как в божество-создатель и божества природы, такие как Инти ( божество солнца ) и Мама Коча , богиня моря, озер, рек и вод. [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ]

В культуре майя Кукулькан был верховным божеством-создателем , также почитавшимся как бог реинкарнации , воды, плодородия и ветра. [ 200 ] Люди майя строили храмы ступенчатых пирамид в честь Кукулькана , выравнивая их по положению Солнца в день весеннего равноденствия . [ 201 ] Другие божества, найденные на археологических памятниках майя, включают Ксиб Чак – доброжелательное мужское божество дождя и Икшель – доброжелательную женскую богиню земли, ткачества и беременности. [ 201 ] Божество с аспектами, подобными Кулкулькану в ацтекской культуре, называлось Кетцалькоатль . [ 200 ]

Миссионеры приехали в Америку с началом испанской колониальной эпохи, и католическая церковь не терпела никаких форм местного идолопоклонства, предпочитая, чтобы иконы и изображения Иисуса и Марии заменили местных идолов. [ 94 ] [ 202 ] [ 193 ] У ацтеков, например, была письменная история, которая включала в себя историю их традиционной религии, но испанские колонизаторы уничтожили эту письменную историю в своем рвении положить конец тому, что они считали идолопоклонством, и обратить ацтеков в католицизм. Однако ацтекские индейцы сохранили свою религию и религиозные обряды, хороня своих идолов под крестами, а затем продолжая свои ритуалы и практики идолопоклонства, чему способствовала, как и прежде, синкретическая композиция предсердных крестов и их идолов. [ 203 ]

Во время и после насаждения католического христианства во время испанского колониализма люди инков сохранили свои первоначальные верования в божеств через синкретизм , где они наложили христианского Бога и учения на свои первоначальные верования и практики. [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] Мужское божество Инти было признано христианским Богом, но андские ритуалы, сосредоточенные вокруг идолопоклонства божествам инков, были сохранены и продолжались после этого людьми инков в современную эпоху. [ 206 ] [ 207 ]

Полинезия

[ редактировать ]по У полинезийцев существует целый ряд политеистических теологий всему Тихому океану . Полинезийцы изготавливали идолов из дерева и собирались вокруг них для поклонения. [ 208 ] [ 209 ]

Христианские миссионеры, особенно из Лондонского миссионерского общества, такого как Джон Уильямс, и другие, такие как Методистское миссионерское общество, характеризовали это как идолопоклонство, в том смысле, что островитяне поклоняются ложным богам. Они прислали обратно отчеты, в которых основное внимание уделялось «ниспровержению языческого идолопоклонства» как свидетельству триумфа их христианских сект, с меньшим количеством упоминаний о реальных новообращенных и крещении. [ 210 ] [ 211 ]

Религиозная толерантность и нетерпимость

[ редактировать ]Термин «ложный бог» часто используется в авраамических писаниях ( Торе , Танахе , Библии и Коране ), чтобы выделить Яхве. [ 212 ] (в толковании иудеев , самаритян и христиан ) или Элохим / Аллах [ 213 ] (в интерпретации мусульман ) как единственного истинного Бога . [ 4 ] Тем не менее, сама еврейская Библия / Ветхий Завет признает и сообщает, что первоначально израильтяне не были монотеистами, а активно занимались идолопоклонством и поклонялись многим иностранным, нееврейским богам, помимо Яхве и/или вместо него. [ 214 ] такие как Ваал , Астарта , Ашера , Чемош , Дагон , Молох , Таммуз и другие, и продолжали делать это до их возвращения из вавилонского изгнания. [ 212 ] (см. Древнееврейская религия ). Иудаизм, древнейшая авраамическая религия, со временем перешел в строгий, исключительный монотеизм . [ 5 ] основанный на исключительном почитании Яхве, [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] предшественник авраамической концепции Бога. [ Примечание 2 ]

Подавляющее большинство религий в истории были и/или остаются политеистическими, поклоняясь множеству разнообразных божеств. [ 221 ] Более того, материальное изображение божества или нескольких божеств всегда играло выдающуюся роль во всех культурах мира. [ 7 ] Утверждение о поклонении «одному и единственному истинному Богу» пришло в большую часть мира с появлением авраамических религий и является отличительной чертой их монотеистического мировоззрения. [ 5 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] тогда как практически все другие религии в мире были и/или остаются анимистическими и политеистическими . [ 221 ] Некоторые неоязыческие религии, такие как Викка, используют статуи божеств в ходе поклонения. [ 224 ]

Обвинения и предположения о том, что все идолы и изображения лишены символизма или что иконы собственной религии являются «истинными, здоровыми, воодушевляющими, красивыми символами, знаками преданности, божественными», а иконы религии другого человека являются «ложными, болезнью». «Суеверное, гротескное безумие, пристрастие ко злу, сатанинское и причина всякой невежливости» — это скорее вопрос субъективной личной интерпретации, а не объективной безличной истины. [ 19 ] Регина Шварц и некоторые другие современные учёные заявляют, что утверждения о том, что идолы представляют собой лишь ложных богов, за которыми следует иконоборческое разрушение, — это не что иное, как религиозная нетерпимость. [ 225 ] [ 226 ] Шотландский эпохи Просвещения философ Дэвид Юм писал в своем эссе «Диалоги о естественной религии» (1779), что поклонение различным богам и культовым образам в языческих религиях основано на религиозном плюрализме , терпимости и принятии различных представлений о божественном, тогда как авраамические монотеистические религии нетерпимы, пытались уничтожить свободу выражения мнения и насильственно заставляли других принимать свою концепцию Бога и поклоняться ей . [ 20 ]

Галерея

[ редактировать ]-

Десять заповедей на памятнике на территории Капитолия штата Техас . Первая из перечисленных заповедей трактуется как запрещающая идолопоклонство, но природа значения идолопоклонства в библейском законе в христианстве оспаривается.

-

Бронзовая змея (ранее считавшаяся той, которую создал Моисей) в главном нефе базилики Сант-Амброджо в Милане, Италия, подарок византийского императора Василия II (1007 г.). Он стоит на древнеримском гранитном столбе. Фотография Джованни Далл'Орто , 25 апреля 2007 г.

-

Поклонение золотому тельцу Николя Пуссен

См. также

[ редактировать ]- Буддийская преданность - молитвенный ритуал в буддизме.

- святыня

- Кеметизм

- Божество

- Дядя

- Фетишизм

- Иезавель

- Восприятие религиозных образов в природных явлениях

- Пуджа (индуизм) – молитвенный ритуал в индуизме.

Примечания

[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б Подобные практики ухода за идолами встречаются и в других религиях. Например, Пражский Младенец Иисус почитается во многих странах католического мира. В пражской церкви его размещают, за ним ритуально ухаживают, чистят и одевают сестры церкви кармелиток, меняя одежду Младенца Иисуса на один из примерно сотни костюмов, подаренных верующими в качестве дара преданности. [ 164 ] [ 165 ] Верующие поклоняются идолу, веря, что он оказывает благосклонность тем, кто ему молится. [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] Подобная ритуальная забота об образе младенца Иисуса встречается в других церквях и домах Центральной Европы и Португалии/Испании, оказавших влияние на христианские общины с разными названиями, такие как Menino Deus . [ 166 ] [ 168 ] [ 169 ]

- ^ Хотя семитский бог Эль действительно является самым древним предшественником авраамического бога, [ 214 ] [ 215 ] [ 218 ] [ 219 ] это, в частности, относится к древним идеям, которые Яхве когда-то включал в древнееврейскую религию , например, быть богом бури и войны , жить в горах или управлять погодой. [ 214 ] [ 215 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] Таким образом, в контексте этой страницы «Яхве» используется для обозначения Бога в том виде, в котором он был задуман в древнееврейской религии, и на него не следует ссылаться при описании его более позднего поклонения в сегодняшних авраамических религиях.

Ссылки

[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б Моше Хальбертал; Авишай Маргалит; Наоми Голдблюм (1992). Идолопоклонство . Издательство Гарвардского университета. стр. 1–8 , 85–86, 146–148. ISBN 978-0-674-44313-6 .

- ^ ДиБернардо, Сабатино (2008). «Американский идол (атри): религиозная профанация». Журнал религии и популярной культуры . 19 (1): 1–2. дои : 10.3138/jrpc.19.1.001 . , Цитата: «Идолопоклонство (...) в первой заповеди обозначает понятие поклонения, обожания или почитания образа Божьего».

- ^ Поортуис, Марсель (2007). «6. Идолопоклонство и зеркало: иконоборчество как предпосылка межчеловеческих отношений». Иконоборчество и иконоборчество, Глава 6. Идолопоклонство и зеркало: иконоборчество как предпосылка межчеловеческих отношений . БРИЛЛ Академик. стр. 125–140. дои : 10.1163/ej.9789004161955.i-538.53 . ISBN 9789004161955 .

- ^ Перейти обратно: а б с д Анджелини, Анна (2021). «Чужие боги: между «демонами» и «идолами»». Воображение демонического в Септуагинте: сравнительный анализ понятия «демон» в Септуагинте и в еврейской Библии . Приложения к журналу изучения иудаизма (на французском языке). Полет. 197. Лейден и Бостон : Издательство Brill . стр. 184–224. дои : 10.1163/9789004468474_008 . ISBN 978-90-04-46847-4 .

- ^ Перейти обратно: а б с Леоне, Массимо (весна 2016 г.). Асиф, Ага (ред.). «Разбивая идолов: парадоксальная семиотика» (PDF) . Знаки и общество . 4 (1). Чикаго : Издательство Чикагского университета от имени Исследовательского центра семиозиса Университета иностранных языков Ханкук : 30–56. дои : 10.1086/684586 . eISSN 2326-4497 . hdl : 2318/1561609 . ISSN 2326-4489 . S2CID 53408911 . Архивировано (PDF) из оригинала 23 сентября 2017 года . Проверено 28 июля 2021 г.

- ^ Венди Донигер (1999). Энциклопедия мировых религий Мерриам-Вебстера . Мерриам-Вебстер. п. 497 . ISBN 978-0-87779-044-0 .

- ^ Перейти обратно: а б с д Фрон, Эльке Софи; Люценкирхен, Х.-Георг (2007). «Идол». Ин фон Штукрад, Коку (ред.). Религиозный словарь Брилла . Лейден и Бостон : Издательство Brill . дои : 10.1163/1872-5287_bdr_SIM_00041 . ISBN 9789004124332 . S2CID 240180055 .

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Джинин Д. Фаулер (1996), Индуизм: верования и практики, Sussex Academic Press, ISBN 978-1-898723-60-8 , страницы 41–45.

- ^ Перейти обратно: а б Карел Вернер (1995), Божественная любовь: исследования бхакти и религиозного мистицизма, Routledge, ISBN 978-0700702350 , страницы 45–46;

Джон Корт (2011), Джайны в мире, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-979664-9 , страницы 80–85. - ^ Клаус Клостермайер (2010), Обзор индуизма , State University of New York Press, ISBN 978-0-7914-7082-4 , страницы 264–267.

- ^ Перейти обратно: а б Линдси Джонс, изд. (2005). Гейл Энциклопедия религии . Том. 11. Томсон Гейл. стр. 7493–7495. ISBN 978-0-02-865980-0 .

- ^ Смарт, Ниниан (10 ноября 2020 г.) [26 июля 1999 г.]. «Политеизм» . Британская энциклопедия . Эдинбург : Британская энциклопедия, Inc. Архивировано из оригинала 11 ноября 2020 года . Проверено 28 июля 2021 г.

- ^ Аниконизм , Британская энциклопедия

- ^ Марина Прусак; Кристина Колруд (2014). Иконоборчество от древности до современности . Эшгейт. стр. 1–3. ISBN 978-1-4094-7033-5 .

- ^ Виллем Дж. ван Ассельт; Пол Ван Гест; Даниэла Мюллер (2007). Иконоборчество и иконоборчество: борьба за религиозную идентичность . БРИЛЛ Академик. стр. 8–9, 52–60. ISBN 978-90-04-16195-5 .

- ^ Андре Винк (1997). Аль-Хинд Создание индо-исламского мира . БРИЛЛ Академик. стр. 317–324. ISBN 978-90-04-10236-1 .

- ^ Барбара Роггема (2009). Легенда о Сергии Бахире: восточно-христианская апологетика и апокалиптика в ответ на ислам . БРИЛЛ Академик. стр. 100-1 204–205. ISBN 978-90-04-16730-8 .

- ^ Эрих Колиг (2012). Консервативный ислам: культурная антропология . Роуман и Литтлфилд. стр. 71 со сноской 2. ISBN. 978-0-7391-7424-1 .

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Яновиц, Наоми (2007). «Хорошие евреи этого не делают: исторические и философские конструкции идолопоклонства» . История религий . 47 (2/3): 239–252. дои : 10.1086/524212 . S2CID 170216039 .

- ^ Перейти обратно: а б Моше Хальбертал; Донниэль Хартман (2007). Монотеизм и насилие . Том. Иудаизм и вызовы современной жизни. Академик Блумсбери. стр. 105–112. ISBN 978-0-8264-9668-3 .

- ^ Джон Боукер (2005). «Идолопоклонство» . Краткий Оксфордский словарь мировых религий . Издательство Оксфордского университета. doi : 10.1093/acref/9780192800947.001.0001 . ISBN 978-0-19-861053-3 .

- ^ Дуглас Харпер (2015), Этимологический словарь, Идолопоклонство

- ^ Ной Вебстер (1841 г.). Американский словарь английского языка . БЛ Хамлен. п. 857.

- ^ Стерн, Саша (1994). Еврейская идентичность в ранних раввинистических сочинениях . БРИЛЛ. п. 9 со сносками 47–48. ISBN 978-9004100121 . Проверено 18 октября 2013 г.

- ^ Чисхолм, Хью , изд. (1911). . Британская энциклопедия . Том. 14 (11-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 288.

- ^ идолизм , Мерриам Вебстер;

Энтони Эфирим-Донкор (2012). Определение африканской религии: систематическое исследование поклонения предкам среди акан . Университетское издательство Америки. п. 4. ISBN 978-0-7618-6058-7 . - ^ иконопоклонство , Мерриам Вебстер;

Эльмар Вайбл (1997). Словарь философских терминов . Вальтер де Грюйтер. стр. 42 см. Изображение поклонения. ISBN 978-3-11-097454-6 . - ^ Джон Ф. Торнтон; Сьюзан Б. Варенн (2006). Управляющий заветом Божьим: Избранные сочинения . Случайный дом. п. 11. ISBN 978-1-4000-9648-0 . ;

См. Жан Кальвин (1537 г.) «Институты христианской религии» , цитата: «Поклонение, которое они воздают своим изображениям, они прикрывают именем εἰδωλοδυλεία (идолодулия) и отрицают, что это εἰδωλολατρεία (идолопоклонство). Так они говорят, утверждая, что поклонение, которое они называют дулия, можно без оскорбления Бога оказывать статуям и изображениям (...) Ибо греческое слово λατρεύειν, не имеющее другого значения, кроме поклонения, то, что они говорят, совершенно то же самое, как если бы они должны были поклоняться. сознайтесь, что они поклоняются их изображениям, не поклоняясь им. Они не могут возразить, что я придираюсь к словам (...) Но какими бы красноречивыми они ни были, они никогда не докажут своим красноречием, что одно и то же делает два. они показывают, как все изменится, если их будут считать отличными от древних идолопоклонников». - ^ «Дебаты о наскальном искусстве» . Смитсоновский журнал . Март 2012.

- ^ Ричард Г. Лежер (2011). Интерпретация древних фигурок: контекст, сравнение и доисторическое искусство . Издательство Кембриджского университета. стр. 11–12. ISBN 978-1-139-49615-5 .

- ^ Национальный музей, Сидящий мужчина в позе Намаскар , Нью-Дели, правительство Индии;

С. Кальянараман (2007), Шифр индийского письма: иероглифы индийской языковой области, Мотилал Банарсидасс, ISBN 978-0982897102 , страницы 234–236. - ^ Перейти обратно: а б Питер Роджер Стюарт Мури (2003). Народные идолы: миниатюрные изображения из глины на древнем Ближнем Востоке . Издательство Оксфордского университета. стр. 1–15. ISBN 978-0-19-726280-1 .

- ^ С. Диамант (1974), Доисторическая статуэтка из Микен , Ежегодник Британской школы в Афинах, Vol. 69 (1974), страницы 103–107.

- ^ ЮРГЕН ТИММЕ (1965), РЕЛИГИОЗНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КИКЛАДНЫХ ИДОЛОВ , Древнее искусство, 8-й год, H. 2. (1965), страницы 72–86 (на немецком языке)

- ^ Колин Бекли; Элспет Уотерс (2008). Кто занимает высокие моральные позиции? . Societas Выходные данные Академический. стр. 10–11. ISBN 978-1-84540-103-0 .

- ^ Перейти обратно: а б с Барбара Джонсон (2010). Моисей и мультикультурализм . Издательство Калифорнийского университета. стр. 50–52. ISBN 978-0-520-26254-6 .

- ^ Перейти обратно: а б Дуглас К. Адамс (1997). Энциклопедия индоевропейской культуры . Рутледж. стр. 44, 125–133, 544–545. ISBN 978-1-884964-98-5 .

- ^ Боря Сакс (2001). Мифический зоопарк: энциклопедия животных в мировых мифах, легендах и литературе . АВС-КЛИО. стр. 48–49. ISBN 978-1-57607-612-5 .

- ^ Дуглас К. Адамс (1997). Энциклопедия индоевропейской культуры . Рутледж. стр. 124, 129–130, 134, 137–138. ISBN 978-1-884964-98-5 .

- ^ Джеймс Бонвик (1894). Ирландские друиды и древние ирландские религии . Гриффит, Фарран. стр. 230–231 .

- ^ Барбара Джонсон (2010). Моисей и мультикультурализм . Издательство Калифорнийского университета. стр. 21–22, 50–51. ISBN 978-0-520-26254-6 .

- ^ Сильвия Эстьен (2015). Рубина Раджа и Йорг Рюпке (ред.). Спутник археологии религии в древнем мире . Джон Уайли и сыновья. стр. 379–384. ISBN 978-1-4443-5000-5 .

- ^ Артур П. Урбано (2013). Философская жизнь . Издательство Католического университета Америки. стр. 212–213 со сносками 25–26. ISBN 978-0-8132-2162-5 .

- ^ Перейти обратно: а б Пол Куглер (2008). Полли Янг-Айзендрат ; Теренс Доусон (ред.). Кембриджский компаньон Юнга . Издательство Кембриджского университета. стр. 78–79. ISBN 978-1-139-82798-0 .

- ^ Кристофер Норрис (1997). Новые идолы пещеры: на границах антиреализма . Издательство Манчестерского университета. стр. 106–110. ISBN 978-0-7190-5093-0 .

- ^ Дэвид Сансоне (2016). Древнегреческая цивилизация . Уайли. стр. 275–276. ISBN 978-1-119-09814-0 .

- ^ Сидни Х. Гриффит (2012). Церковь в тени мечети: христиане и мусульмане в мире ислама . Издательство Принстонского университета. стр. 143–145. ISBN 978-1-4008-3402-0 .

- ^ Кинг, GRD (1985). «Ислам, иконоборчество и декларация доктрины». Бюллетень Школы восточных и африканских исследований . 48 (2): 267. дои : 10.1017/s0041977x00033346 . S2CID 162882785 .

- ^ «UBA: Rosenthaliana 1768» [английский: 1768: Десять заповедей, скопировано в Амстердаме Джекутиэлем Софером ] (на голландском языке) . Проверено 26 апреля 2012 г.

- ^ Перейти обратно: а б Барри Коган (1992). Труды Академии еврейской философии . Университетское издательство Америки. стр. 169–170. ISBN 978-0-8191-7925-8 .

- ^ Перейти обратно: а б с Дэвид Новак (1996). Лео Штраус и иудаизм: критический взгляд на Иерусалим и Афины . Роуман и Литтлфилд. стр. 72–73. ISBN 978-0-8476-8147-1 .

- ^ Хава Тирош-Самуэльсон; Аарон В. Хьюз (2015). Артур Грин: Хасидизм завтрашнего дня . БРИЛЛ Академик. п. 231. ИСБН 978-90-04-30842-8 .

- ^ Шалом Гольдман (2012). Коварство женщин/Коварство мужчин: Иосиф и жена Потифара в древнем ближневосточном, еврейском и исламском фольклоре . Издательство Государственного университета Нью-Йорка. стр. 64–68. ISBN 978-1-4384-0431-8 .

- ^ Авраам Джошуа Хешель (2005). Небесная Тора: преломленная сквозь поколения . Академик Блумсбери. стр. 73–75. ISBN 978-0-8264-0802-0 .

- ^ Фрэнк Л. Киднер; Мария Букур; Ральф Матисен; и др. (2007). Создание Европы: люди, политика и культура, Том I: К 1790 году . Сенгаге. п. 40. ИСБН 978-0-618-00480-5 .

- ^ Тимоти Инсолл (2002). Археология и мировая религия . Рутледж. стр. 112–113. ISBN 978-1-134-59798-7 .

- ^ Реувен Хаим Кляйн (2018). Бог против богов: иудаизм в эпоху идолопоклонства . Мозаика Пресс. ISBN 978-1946351463 .

- ^ Аллен Шапиро (2011), Фигурки иудейских столбов: исследование , магистерская диссертация, консультант: Барри Гиттлен, Университет Таусона, США

- ^ Рэйчел Нейс (29 августа 2013 г.). Чувство зрения в раввинистической культуре . Издательство Кембриджского университета. стр. 99–100 со сносками. ISBN 978-1-107-03251-4 .

- ^ Кальман Бланд (2001). Лоуренс Файн (ред.). Иудаизм на практике: от средневековья до раннего Нового времени . Издательство Принстонского университета. стр. 290–291. ISBN 978-0-691-05787-3 .

- ^ Перейти обратно: а б Ти Джей Рэй (2011). Что на самом деле говорит нам Библия: Основное руководство по библейской грамотности . Издательство Rowman & Littlefield. стр. 164–165. ISBN 978-1-4422-1293-0 .

- ^ Терренс Шоу (2010). Пересмотренная Библия короля Иакова Шоу . Траффорд Паблишинг. п. 74. ИСБН 978-1-4251-1667-5 .

- ^ Фрэнк К. Флинн (2007). Энциклопедия католицизма . Информационная база. стр. 358–359. ISBN 978-0-8160-7565-2 .

- ^ Перейти обратно: а б Леора Батницки (2009). Идолопоклонство и репрезентация: новый взгляд на философию Франца Розенцвейга . Издательство Принстонского университета. стр. 147–156. ISBN 978-1-4008-2358-1 .

- ^ Перейти обратно: а б Райан К. Смит (2011). Готические арки, латинские кресты: антикатолицизм и проекты американских церквей в девятнадцатом веке . Издательство Университета Северной Каролины. стр. 79–81. ISBN 978-0-8078-7728-9 .

- ^ Перейти обратно: а б Моше Хальбертал; Авишай Маргалит; Наоми Голдблюм (1992). Идолопоклонство . Издательство Гарвардского университета. стр. 39–40 , 102–103, 116–119. ISBN 978-0-674-44313-6 .

- ^ Л. А. Крейген (1914). Практика идолопоклонства . Тейлор и Тейлор. стр. 21–26, 30–31.

- ^ Уильям Л. Вэнс (1989). Американский Рим: католический и современный Рим . Издательство Йельского университета. стр. 5–8 , 12, 17–18. ISBN 978-0-300-04453-9 .

- ^ Стивен Геро (1973). Византийское иконоборчество в эпоху Льва III: с особым вниманием к восточным источникам . Корпус восточнохристианских сочинений: Вклады. стр. 1–7, 44–45. ISBN 9789042903876 .

- ^ Святой Иоанн (Дамаскин) (1898 г.). Св. Иоанн Дамаскин о святых образах: (pros Tous Diaballontas Tas Agias Eikonas) . Т. Бейкер. стр. 5–6, 12–17.

- ^ Ханс Дж. Хиллербранд (2012). Новая история христианства . Абингдон. стр. 131–133, 367. ISBN. 978-1-4267-1914-1 .

- ^ Бенедикт Грошель (2010). Я всегда с тобой: исследование истории и значения личной преданности Иисусу Христу для католиков, православных и протестантов . Игнатий. стр. 58–60. ISBN 978-1-58617-257-2 .

- ^ Джеффри Ф. Гамбургер (2002). Святой Иоанн Богослов: обожествленный евангелист в средневековом искусстве и теологии . Издательство Калифорнийского университета. стр. 3, 18–24, 30–31. ISBN 978-0-520-22877-1 .

- ^ Рональд П. Байарс (2002). Будущее протестантского богослужения: за пределами религиозных войн . Вестминстер Джон Нокс Пресс. стр. 43–44. ISBN 978-0-664-22572-8 .

- ^ Кенелм Генри Дигби (1841 г.). Католические нравы: или века веры . Католическое общество. стр. 408–410.

- ^ Перейти обратно: а б Наташа Т. Симан; Хендрик Тербрюгген (2012). Религиозные картины Хендрика Тер Брюггена: новое изобретение христианской живописи после Реформации в Утрехте . Эшгейт. стр. 23–29. ISBN 978-1-4094-3495-5 .

- ^ Хорст Вольдемар Янсон; Энтони Ф. Янсон (2003). История искусства: западная традиция . Прентис Холл. п. 386. ИСБН 978-0-13-182895-7 .

- ^ Генри Эде Эз (2011). Образы в католицизме... идолопоклонство?: Беседа о Первой заповеди с библейскими цитатами . Сент-Пол Пресс. стр. 11–14. ISBN 978-0-9827966-9-6 .

- ^ Катехизис Католической Церкви - Параграф № 2132 . Проверено 26 мая 2021 г.

- ^ Катехизис Католической Церкви , отрывок 2113, с. 460, Джеффри Чепмен, 1999 г.

- ^ Томас В.Л. Джонс (1898). Царица Небесная: Мама Скьявона (Черная Мать), Мадонна Пиньясека: описание великого идолопоклонства . стр. 1–2.

- ^ Кэтлин М. Эшли; Роберт Л.А. Кларк (2001). Средневековое поведение . Университет Миннесоты Пресс. стр. 211–212. ISBN 978-0-8166-3576-4 .

- ^ Бернард Лонерган (2016). Воплощенное слово: Собрание сочинений Бернарда Лонергана, том 8 . Университет Торонто Пресс. стр. 310–314. ISBN 978-1-4426-3111-3 .

- ^ Преподобный Роберт Уильям Дибдин (1851 г.). Англия предупреждала и давала советы; 4 лекции о папстве и трактарианстве . Джеймс Нисбет. п. 20 .

- ^ Гэри Уоллер (2013). Уолсингем и английское воображение . Эшгейт. п. 153. ИСБН 978-1-4094-7860-7 .

- ^ Себастьян Дабович (1898). Святая Православная Церковь: Или Обряд, службы и таинства Восточной Апостольской (Греко-Русской) Церкви . Американский обзор восточного православия. стр. 21–22. ISBN 9780899810300 .

- ^ Ульрих Бройх; Тео Стеммлер; Герд Стратманн (1984). Функции литературы . Нимейер. стр. 120–121. ISBN 978-3-484-40106-8 .

- ^ Перейти обратно: а б Амбросиос Гиакалис (2005). Образы Божества: Богословие икон на Седьмом Вселенском Соборе . Брилл Академик. стр. VIII–IX, 1–3. ISBN 978-90-04-14328-9 .

- ^ Габриэль Балима (2008). Сатанинское христианство и создание седьмого дня . Дорранс. стр. 72–73. ISBN 978-1-4349-9280-2 .

- ^ Патрисия Крон (1980), Ислам, иудео-христианство и византийское иконоборчество, Иерусалимские исследования на арабском языке и исламе , Том 2, страницы 59–95

- ^ Джеймс Лесли Хоулден (2003). Иисус в истории, мысли и культуре: энциклопедия . АВС-КЛИО. стр. 369–370. ISBN 978-1-57607-856-3 .

- ^ Перейти обратно: а б с Энтони Милтон (2002). Католическая и реформатская: римская и протестантская церкви в английской протестантской мысли . Издательство Кембриджского университета. стр. 186–195. ISBN 978-0-521-89329-9 .

- ^ Джеймс Нойес (2013). Политика иконоборчества: религия, насилие и культура разрушения имиджа в христианстве и исламе . Таврида. стр. 31–37. ISBN 978-0-85772-288-1 .

- ^ Перейти обратно: а б с Карлос М.Н. Эйре (1989). Война против идолов: Реформация богослужения от Эразма до Кальвина . Издательство Кембриджского университета. стр. 5–7. ISBN 978-0-521-37984-7 .

- ^ Ричардсон, Р.К. (1972). Пуританство на северо-западе Англии: региональное исследование Честерской епархии до 1642 года . Манчестер, Англия: Издательство Манчестерского университета . п. 26 . ISBN 978-0-7190-0477-3 .

- ^ Мэнки, Дж. (2022). Шабаш ведьм: исследование истории, фольклора и современной практики . Ллевеллин Уорлдвайд, Лимитед. п. 24. ISBN 978-0-7387-6717-8 . Проверено 14 марта 2023 г.

- ^ Леора Фэй Батницки (2000). Идолопоклонство и репрезентация: новый взгляд на философию Франца Розенцвейга . Издательство Принстонского университета. п. 145. ИСБН 978-0-691-04850-5 .

- ^ Штейнзальц, раввин Адин. «Введение — Масехет Авода Зара» . Даф Йоми на предстоящей неделе . Проверено 31 мая 2013 г. , Цитата: «Однако со временем возникли новые религии, в основе которых лежит еврейская вера – такие как христианство и ислам – которые основаны на вере в Создателя и чьи приверженцы следуют заповедям, подобным некоторым законам Торы (см. Рамбам без цензуры). в его Мишне Тора, Хилхот Мелахим 11:4). Все ришоним согласны с тем, что приверженцы этих религий не являются идолопоклонниками и с ними не следует обращаться как с язычниками, описанными в Торе».

- ^ Перейти обратно: а б с Ширк , Британская энциклопедия, Цитата: «Ширк (по-арабски: «сделать партнёром [кого-то]»), в исламе, идолопоклонство , многобожие и объединение Бога с другими божествами. Определение ширка различается в исламских школах, от Шиизм и некоторый классический суннитский суфизм, принимающий иногда изображения, паломничество к святыням и почитание реликвий и святых, более пуританское салафитско-ваххабитское течение, осуждающее все вышеупомянутые практики. Коран во многих стихах подчеркивает, что Бог не разделяет. его силы с любым партнером (шариком). Оно предупреждает тех, кто верит, что их идолы будут заступаться за них, что они вместе с идолами станут топливом для адского огня в Судный день ( 21:98 )».

- ^ Перейти обратно: а б Уолдман, Мэрилин Робинсон (1968). «Развитие концепции куфра в Коране». Журнал Американского восточного общества . 88 (3): 442–455. дои : 10.2307/596869 . JSTOR 596869 .

- ^ Джон Эдвард Филд (2009). Энциклопедия ислама Информационная база. стр. 100-1 420–421. ISBN 978-1-4381-2696-8 . , Цитата: «[Кафиры] В их число входили те, кто практиковал идолопоклонство, не принимал абсолютного единства Бога, отрицал, что Мухаммед был пророком, игнорировал Божьи заповеди и знамения (единственное число айя ) и отвергал веру в воскресение и Страшный суд».

- ^ Перейти обратно: а б Г. Р. Хоутинг (1999). Идея идолопоклонства и возникновение ислама: от полемики к истории . Издательство Кембриджского университета. стр. 47–51, 67–70. ISBN 978-1-139-42635-0 .

- ^ Реувен Файерстоун (1999). Джихад: происхождение священной войны в исламе . Издательство Оксфордского университета. стр. 88–89. ISBN 978-0-19-535219-1 .

- ^ Хью Годдард (2000). История христианско-мусульманских отношений . Роуман и Литтлфилд. п. 28. ISBN 978-1-56663-340-6 . , Цитата: «В некоторых стихах действительно предполагается, что христиане виновны как в куфре, так и в ширке. Это особенно верно в 5:72 ... Таким образом, в дополнение к 9:29, который обсуждался выше и который относится как к евреям, так и к христианам, другие аяты крайне враждебны как к евреям, так и к христианам, другие аяты крайне враждебны, в частности, к христианам, предполагая, что они оба неверующие (кафара) и виновны в ширке».

- ^ Оливер Лиман (2006). Коран: Энциклопедия . Рутледж. стр. 144–146. ISBN 978-0-415-32639-1 .

- ^ Момент (1985), с. 176

- ^ Мотахари, Мортеза (1985). Основы исламской мысли: Бог, человек и Вселенная . Мизан Пресс. OCLC 909092922 .

- ^ Саймон Росс Валентайн (2014). Сила и фанатизм: ваххабизм в Саудовской Аравии и за ее пределами . Издательство Оксфордского университета. стр. 47–48. ISBN 978-1-84904-464-6 . , Цитата: "Ссылаясь на строгость ваххабитов в применении своего морального кодекса, Коранцес пишет, что отличительной чертой ваххабитов была их нетерпимость, которую они доводили до неведомых доселе крайностей, считая идолопоклонство преступлением, караемым смертью".

- ^ Г. Р. Хоутинг (1999). Идея идолопоклонства и возникновение ислама: от полемики к истории . Издательство Кембриджского университета. стр. 1–6, 80–86. ISBN 978-1-139-42635-0 .

- ^ Перейти обратно: а б Ибн Исхак, Мухаммад (1955). Сират Расул Аллах Ибн Исхака - Жизнь Мухаммеда в переводе А. Гийома . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. стр. 88–9. ISBN 9780196360331 .

- ^ Перейти обратно: а б Карен Армстронг (2002). Ислам: Краткая история . Издательство Random House. п. 11. ISBN 978-0-8129-6618-3 .

- ^ «Аллах - Оксфордские исламские исследования онлайн» . www.oxfordislamicstudies.com . Архивировано из оригинала 19 декабря 2015 года . Проверено 25 августа 2018 г.

Единственный бог в Мекке, не представленный идолом.

- ^ Ибн Исхак, Мухаммад (1955). Сират Расул Аллах Ибн Исхака - Жизнь Мухаммеда в переводе А. Гийома. Текст гласит: «О Боже, не бойся», вторая сноска гласит: «Женская форма указывает на то, что обращено к самой Каабе» . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. п. 85 сноска 2. ISBN 9780196360331 .

- ^ Кристиан Жюльен Робин (2012). Аравия и Эфиопия. В Оксфордском справочнике поздней античности . ОУП США. стр. 304–305. ISBN 9780195336931 .

- ^ Перейти обратно: а б с Источник: https://www.oneindia.com/india/why-india-is-a-land-of-murti-and-vigraha-and-not-idols-and-idolators-as-perceived-by-the- запад-3455405.html (дата обращения: среда, 27 сентября 2023 г.)

- ^ Перейти обратно: а б с Ноэль Салмонд (2006). Индуистские иконоборцы: Раммохун Рой, Даянанда Сарасвати и полемика девятнадцатого века против идолопоклонства . Издательство Университета Уилфрида Лорье. стр. 15–17. ISBN 978-1-55458-128-3 .

- ^ Ричард Пейн (2015). Майкл Витцель (ред.). Вариации хомы: исследование ритуальных изменений на протяжении Longue Durée . Издательство Оксфордского университета. стр. 1–5, 143–148. ISBN 978-0-19-935158-9 . ; Филлис Гранофф (2000), Чужие ритуалы: ритуальный эклектизм в индийской религии раннего средневековья , Журнал индийской философии, том 28, выпуск 4, страницы 399–424

- ^ Стефани В. Джеймисон (2011), Голодные гиены и раненое солнце: миф и ритуал в древней Индии, Cornell University Press, ISBN 978-0801477324 , страницы 15–17.

- ^ Джон Граймс (1994). Проблемы и перспективы религиозного дискурса . Издательство Государственного университета Нью-Йорка. стр. 60–61. ISBN 978-0-7914-1791-1 .

- ^ Перейти обратно: а б с Эрик Рейндерс (2005). Франческо Пеллицци (ред.). Антропология и эстетика, том 48: осень 2005 г. Издательство Гарвардского университета. стр. 61–63. ISBN 978-0-87365-766-2 .

- ^ Минору Киёта (1985), Мысль Татхагатагарбхи: основа буддийской преданности в Восточной Азии , Японский журнал религиоведения, Том. 12, № 2/3, стр. 207–231.

- ^ Перейти обратно: а б Пори Парк (2012), Возвращение преданности: новое отображение сакральной географии в современном корейском буддизме , Журнал корейских религий, Vol. 3, № 2, страницы 153–171.

- ^ Аллан Эндрюс (1993), Миряне и монашеские формы преданности чистой земле: типология и история , Numen, Vol. 40, № 1, стр. 16–37.

- ^ Дональд Свирер (2003), Буддизм в современном мире: адаптация древней традиции (редакторы: Гейне и Пребиш), Oxford University Press, ISBN 978-0195146981 , страницы 9–25.

- ^ Карен Печелис (2011), «Спутник Блумсбери по индуистским исследованиям» (редактор: Джессика Фрейзер), Bloomsbury, ISBN 978-1472511515 , страницы 109–112.

- ^ Карел Вернер (1995), Божественная любовь: исследования бхакти и религиозного мистицизма, Routledge, ISBN 978-0700702350 , страницы 45–46.

- ^ Перейти обратно: а б Питер Харви (2013). Введение в буддизм: учения, история и практики . Издательство Кембриджского университета. стр. 194–195. ISBN 978-0-521-85942-4 .

- ^ Ричард Коэн (2006). За пределами Просвещения: буддизм, религия, современность . Рутледж. стр. 83–84. ISBN 978-1-134-19205-2 . , Цитата: В своей политической истории династии Вакатака Ганс Баккер отметил, что пещеры Аджанты принадлежат буддийской, а не индуистской традиции. То, что это так, уже само по себе замечательно. Судя по всему, что мы знаем о Харисене, он был индусом; (...).

- ^ Спинк, Уолтер М. (2006). Аджанта: История и развитие, Том 5: Пещера за пещерой . Лейден: Брилл Академик. стр. 179–180. ISBN 978-90-04-15644-9 .

- ^ Перейти обратно: а б Джери Хокфилд Маландра (1993). Развертывание мандалы: буддийские пещерные храмы в Эллоре . Издательство Государственного университета Нью-Йорка. стр. 1–4 . ISBN 978-0-7914-1355-5 .

- ^ Труди Ринг; Ноэль Уотсон; Пол Шеллингер (2012). Азия и Океания: Международный словарь исторических мест . Рутледж. п. 256. ИСБН 978-1-136-63979-1 . , Цитата: «Некоторые из них были осквернены ревностными мусульманами во время оккупации Махараштры в пятнадцатом, шестнадцатом и семнадцатом веках».

- ^ Перейти обратно: а б с Фабио Рамбелли; Эрик Рейндерс (2012). Буддизм и иконоборчество в Восточной Азии: история . Академик Блумсбери. стр. 17–19, 23–24, 89–93. ISBN 978-1-4411-8168-8 .

- ^ «пратима (индуизм)» . Британская энциклопедия . Проверено 21 августа 2011 г.

- ^ Брант Кортрайт (2010). Интегральная психология: йога, рост и открытие сердца . Издательство Государственного университета Нью-Йорка. стр. 106–107. ISBN 978-0-7914-8013-7 .

- ^ «Бхагавад-Гита: Глава 12, стих 5» .

- ^ Перейти обратно: а б Клаус Клостермайер (2007) Индуизм: Руководство для начинающих, 2-е издание, Оксфорд: публикации OneWorld, ISBN 978-1-85168-163-1 , страницы 63–65.

- ^ Фуллер, CJ (2004), Камфорное пламя: популярный индуизм и общество в Индии , Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press, стр. 67–68, ISBN. 978-0-691-12048-5

- ^ Майкл Уиллис (2009), Археология индуистского ритуала, издательство Кембриджского университета, ISBN 978-0-521-51874-1 , страницы 96–112, 123–143, 168–172.

- ^ Пол Тиме (1984), «Индийские слова и обычаи», в Small Writers (Висбаден), Том 2, страницы 343–370.

- ^ Перейти обратно: а б Кристофер Джон Фуллер (2004). Камфорное пламя: популярный индуизм и общество в Индии . Издательство Принстонского университета. стр. 58–61. ISBN 978-0-691-12048-5 .

- ^ ПК Ачарья, Краткое изложение Мансары, трактата об архитектуре и родственных предметах, докторская диссертация, присужденная Rijksuniversiteit te Leiden, опубликованная BRILL, OCLC 898773783 , стр. 49–56, 63–65.

- ^ Перейти обратно: а б Элис Бонер, Садашива Рат Шарма и Беттина Боймер (2000), Вастусутра Упанишад, Мотилал Банарсидасс, ISBN 978-81-208-0090-8 , страницы 7–9, контекст см. 1–10.

- ^ Алиса Бонер, Садашива Рат Шарма и Беттина Боймер (2000), Вастусутра Упанишад, Мотилал Банарсидасс, ISBN 978-81-208-0090-8 , стр. 9

- ^ Найду, Тиллайвель (1982). Движение Арья Самадж в Южной Африке . Мотилал Банарсидасс . п. 158.ISBN 978-81-208-0769-3 .

- ^ Лата, Прем (1990). Свами Даянанда Сарасвати . Сумитские публикации. п. х. ISBN 978-81-7000-114-0 .

- ^ Бхагирати Непак. Махима Дхарма, Бхима Бхой и Бисванатбаба. Архивировано 10 апреля 2009 г. в Wayback Machine.