Charon's obol

Обол Харона — это намек на монету, помещенную в рот или во рту. [ 1 ] умершего перед погребением. Греческие и латинские литературные источники определяют монету как обол и объясняют ее как плату или взятку Харону , перевозчику , который переправлял души через реку, отделявшую мир живых от мира мертвых. Археологические образцы этих монет различного номинала на практике были названы «самым известным инвентарем древности погребальным ». [ 2 ]

Этот обычай в первую очередь связан с древними греками и римлянами , хотя он также встречается и на древнем Ближнем Востоке . В Западной Европе подобное использование монет в погребениях встречается в регионах, населенных кельтами галло -римской , испано-римской и романо-британской культур, а также среди германских народов поздней античности и ранней христианской эпохи, со спорадическими примерами в начало 20 века.

Хотя археология показывает, что миф отражает реальный обычай, помещение монет в тело умершего не было повсеместным и не ограничивалось единственной монетой во рту умершего. [ 3 ] Во многих захоронениях период заменяют металлические листовые таблички с надписями или экзонумии место монет или крестов из золотой фольги в раннехристианский . Присутствие монет или клада монет в германских корабельных захоронениях предполагает аналогичную концепцию. [ 4 ]

Фраза «обол Харона», используемая археологами, иногда может быть понята как относящаяся к определенному религиозному обряду, но часто служит своего рода сокращением для чеканки монет в качестве погребального инвентаря, предположительно способствующего переходу умершего в загробную жизнь . [ 5 ] На латыни обол Харона иногда называют viaticum , или «пропитание для путешествия»; размещение монеты на рту также объясняется как печать, защищающая душу умершего или предотвращающая ее возвращение.

Терминология

[ редактировать ]Монета Харона традиционно упоминается в греческой литературе как оболос ( ὀβολός ), один из основных номиналов древнегреческой чеканки , стоящий одну шестую драхмы . [ 7 ] У греков монеты в настоящих захоронениях иногда также представляют собой данаке ( δανάκη относительно небольшого номинала ) или другие золотые , серебряные , бронзовые или медные монеты , используемые в местном использовании. В римских литературных источниках монета обычно бронзовая или медная . [ 8 ] В Причерноморье с VI по IV века до нашей эры малоценные монеты с изображением наконечников стрел или дельфинов использовались главным образом с целью «местного обмена и служили «оболом Харона». [ 9 ] Оплата иногда обозначается термином «проезд на лодке» (по-гречески naulon ναῦλον , по-латыни naulum ); «плата за переправу» ( porthmeion πορθμήϊον или πορθμεῖον ); или «плата за водный путь» (лат. portorium ).

определяет Наулон христианской эпохи Лексикограф Исихий Александрийский как монету, вложенную в уста мертвеца; одно из значений данаке дано как «обол мертвых». Суда как монету , определяет данаке которую традиционно хоронили вместе с умершими в качестве оплаты перевозчику за переправу через реку Ахерон . [ 10 ] и поясняет определение портмейона как гонорара перевозчика цитатой поэта Каллимаха , который отмечает обычай носить портмейон в «пересохших ртах мертвецов». [ 11 ]

Обол Харона как виатикум

[ редактировать ]

На латыни обол Харона иногда называют viaticum . [ 12 ] что в повседневном использовании означает «обеспечение путешествия» (от via , «путь, дорога, путешествие»), включая еду, деньги и другие припасы. Это же слово может относиться и к пособию на жизнь, предоставляемому тем, кто был лишен имущества и приговорен к ссылке. [ 13 ] и в метафорическом расширении подготовки к смерти в конце жизненного пути. [ 14 ] Цицерон в своем философском диалоге «О старости » (44 г. до н. э.) предлагает собеседнику Катону Старшему объединить две метафоры — приближение конца путешествия и созревание плодов — говоря о приближении смерти:

Я не понимаю, чего должна желать себе жадность в старости; ибо может ли быть что-нибудь глупее, чем приобретать больше провизии ( viaticum ), поскольку путь остается меньшим? [ 15 ] ... Плоды, если они зеленые, едва ли можно сорвать с деревьев; если они созрели и размягчились, они опадают. Точно так же насилие уносит жизнь молодых людей; старики, полнота времени. Мне это настолько приятно, что чем ближе я приближаюсь к смерти, тем больше мне кажется, что я уже в пределах видимости выхода к берегу, как будто в незапланированное время я прихожу в гавань после долгого плавания. [ 16 ]

Опираясь на этот метафорический смысл «обеспечения пути в смерть», церковная латынь заимствовала термин viaticum для обозначения формы Евхаристии , которая вкладывается в уста умирающего человека как обеспечение перехода души в вечную жизнь. [ 17 ] Самое раннее литературное свидетельство христианского использования слова viaticum появляется в рассказе Паулина о смерти святого Амвросия в 397 году нашей эры. [ 18 ] 7-го века Synodus Hibernensis предлагает этимологическое объяснение: «Это слово «viaticum» — это название общения , то есть «охрана пути», ибо оно охраняет душу, пока она не предстанет перед престолом судным . Христа » . [ 19 ] Фома Аквинский объяснил этот термин как « прообраз плода Божьего, который будет в Земле Обетованной . И из-за этого он называется viaticum , поскольку он дает нам путь туда добраться»; представление о христианах как о «путешественниках в поисках спасения » находит раннее выражение в «Исповеди » св . Августина . [ 20 ]

Эквивалентное слово в греческом языке — эфодион ( ἐφόδιον ); как и viaticum , это слово использовалось в древности для обозначения «припасов для путешествия» (буквально «что-то для дороги», от префикса ἐπ- , «на» + ὁδός , «дорога, путь») [ 21 ] а позже в греческой святоотеческой литературе — Евхаристия, совершаемая перед смертью. [ 22 ]

В литературе

[ редактировать ]

Греческие и римские литературные источники с V века до нашей эры по II век нашей эры последовательно приписывают оболу Харона четыре характеристики:

- это одна монета небольшого номинала;

- его кладут в рот;

- размещение происходит в момент смерти;

- это представляет собой стоимость проезда на лодке. [ 24 ]

Греческие эпиграммы , являющиеся литературными версиями эпитафий, относятся к «оболу, оплачивающему проезд усопших». [ 25 ] с некоторыми эпиграммами, относящимися к этому убеждению, высмеивая или разоблачая его. Сатирик . Лукиан заставляет самого Харона в одноименном диалоге заявлять, что он собирает «обола от каждого, кто совершает путешествие вниз» [ 26 ] В утешающей элегии, произнесенной от лица умершей, августовец поэт- Проперций выражает окончательность смерти, уплатив ею бронзовую монету адскому сборщику пошлины ( портитору ). [ 27 ] Некоторые другие авторы упоминают плату. Часто автор использует низкую стоимость монеты, чтобы подчеркнуть, что смерть не делает различия между богатыми и бедными; все должны платить одинаково, потому что все должны умереть, и богатый человек не может взять в смерть большую сумму: [ 28 ]

Мой багаж — лишь фляга, кошелек, старый плащ и обол, оплачивающий проезд усопших. [ 29 ]

Несоответствие оплаты того, что, по сути, является пропуском в ад , способствовало комическому или сатирическому обращению, а Харон как перевозчик, которого нужно уговаривать, угрожать или подкупать, чтобы он выполнял свою работу, кажется литературной конструкцией, не отраженной в ранних произведениях. классическое искусство. Кристиан Сурвину-Инвуд показала, что в изображениях Харона в V веке до нашей эры, как и на погребальных вазах, называемых лекитои , он представляет собой не угрожающее, даже обнадеживающее присутствие, которое ведет женщин, подростков и детей в загробную жизнь. [ 30 ] Юмор, как в Аристофана комическом катабазисе «Лягушки» , «делает путешествие в Аид менее пугающим, четко формулируя его и упрощая». Аристофан шутит по поводу платы, а персонаж жалуется, что ее, должно быть, ввел Тесей , характеризуя афинского героя в роли городского устроителя как бюрократа . [ 31 ]

Лукиан высмеивает обола в своем эссе «О похоронах»:

Люди настолько увлечены всем этим, что, когда кто-то из членов семьи умирает, тотчас же приносят обол и кладут ему в рот, чтобы заплатить перевозчику за то, что тот его подсадил, не принимая во внимание, какие монеты обычны и ходят в ходу в нижний мир, и является ли афинский , или македонский , или эгинский обол там законным платежным средством , и даже то, что было бы гораздо лучше не платить за проезд, так как в этом случае перевозчик их не возьмет, и их будут сопровождать к жизнь снова. [ 32 ]

В другом сатирическом произведении Лукиана, «Диалогах мертвых», только что умер персонаж по имени Менипп и Харон просит обол, чтобы переправить его через реку в подземный мир , Менипп отказывается платить обол, и следовательно войти в мир мертвых, утверждая, что:

Вы не можете получить кровь из камня

Буквально: «Невозможно получить [оболов] от того, у кого их нет». [ 33 ]

Археологические свидетельства

[ редактировать ]Использование монет в качестве погребального инвентаря свидетельствует о разнообразной практике, которая ставит под сомнение точность термина «обол Харона» как интерпретационной категории . Однако эту фразу продолжают использовать, чтобы указать на ритуальное или религиозное значение чеканки монет в погребальном контексте.

Монеты обнаруживаются в греческих захоронениях к 5 веку до нашей эры, как только Греция была монетизирована , и появляются по всей Римской империи до 5 века нашей эры, причем примеры, соответствующие типу обола Харона, простираются на запад до Пиренейского полуострова и на север в Британию. и на восток до реки Висла в Польше . [ 34 ] Челюстные кости черепов, найденных в некоторых захоронениях в Римской Британии, окрашены в зеленоватый цвет от контакта с медной монетой; Римские монеты позже находят в англосаксонских могилах, но их часто прокалывают для ношения в качестве ожерелья или амулета . [ 35 ] Среди древних греков лишь от 5 до 10 процентов известных захоронений вообще содержат какие-либо монеты; Однако на некоторых римских кладбищах, где проводились кремации , до половины могил содержат монеты. Многие, если не большинство, из этих событий не соответствуют мифу об оболе Харона ни по количеству монет, ни по их расположению. Разнообразие размещения и количества, включая, помимо прочего, одну монету во рту, характерно для всех периодов и мест. [ 36 ]

Эллинизированный мир

[ редактировать ]

были найдены одни из самых старых монет из средиземноморских гробниц На Кипре . В 2001 году Дестропер-Георгиадес, специалист по Ахеменидов нумизматике , сообщил, что при исследовании 33 гробниц было обнаружено 77 монет. Хотя номинал варьируется, как и количество в каждом захоронении, преобладают мелкие монеты. Монеты начали класть в гробницы почти сразу после того, как они вошли в обращение на острове в VI веке, а некоторые появились еще до первого выпуска обола и каких-либо литературных упоминаний о гонораре Харона. [ 37 ]

Хотя лишь небольшой процент греческих захоронений содержит монеты, среди них широко распространены примеры одиночной монеты, помещенной в устье черепа или вместе с остатками кремации. В урнах для кремации монета иногда прилипает к челюстной кости черепа. [ 38 ] В Олинфе при погребениях найдено 136 монет (в основном бронзовых, но немного серебряных); В 1932 году археологи сообщили, что в каждой из 20 могил было по четыре бронзовые монеты, которые, по их мнению, предназначались для помещения в рот. [ 39 ] В нескольких гробницах Олинфа находились две монеты, но чаще всего одну бронзовую монету помещали во рту или в голове скелета. В гробницах эллинистической эпохи на одном кладбище в Афинах монеты, обычно бронзовые, чаще всего находили во рту умершего, хотя иногда и в руке, в могиле или в сосуде. [ 40 ] В Ханье , первоначально минойском поселении на Крите , в гробнице, датируемой второй половиной III века до нашей эры, хранилось богатое разнообразие погребального инвентаря, в том числе прекрасные золотые украшения, золотой поднос с изображением птицы, глиняный сосуд, бронзовое зеркало , бронзовый стригил и бронзовая «монета Харона» с изображением Зевса . [ 41 ] При раскопках 91 гробницы на кладбище в Амфиполисе в середине-конце 1990-х годов было обнаружено, что у большинства умерших во рту была монета. Захоронения датируются IV – концом II века до нашей эры. [ 42 ]

Заметное использование данаке произошло при погребении женщины в Фессалии в IV веке до нашей эры , вероятной посвященной в орфические или дионисийские мистерии . Ее религиозная атрибутика включала золотые таблички инструкциями по загробной жизни и терракотовую фигурку вакхического с поклонника. На ее губах была помещена золотая данаке с изображением головы Горгоны . [ 43 ] Монеты начинают чаще появляться в могилах в III веке до нашей эры вместе с золотыми венками и простыми унгуэнтариями (маленькими бутылочками для масла) вместо более ранних лекитой . Чернофигурные лекитои часто изображали дионисийские сцены; на более поздних сосудах с белым грунтом часто изображен Харон, обычно с шестом, [ 44 ] но редко (или с сомнением) принимает монету. [ 45 ]

В Черноморском регионе также были найдены образцы обола Харона. В Аполлонии Понтической этот обычай практиковался с середины IV века до нашей эры; на одном кладбище, например, в 17 процентах могил во рту или в руке умершего находились мелкие бронзовые местные монеты. [ 46 ] При раскопках 1998 года Пичвнари , на побережье современной Грузии , в семи захоронениях была найдена единственная монета, а в двух — по паре монет. Монеты, серебряные триоболы местной колхидской валюты, располагались возле устья, за исключением одной, которая находилась возле руки. Неясно, были ли погибшие колхами или греками. Археологи-исследователи не считали эту практику типичной для региона, но предполагают, что местная география позволяла адаптировать греческий миф, поскольку тела мертвых на самом деле приходилось переправлять через реку из города на кладбище. [ 47 ]

Ближний Восток

[ редактировать ]

Обол Харона обычно считают эллинским , а единственную монету в погребениях часто принимают за знак эллинизации . [ 48 ] но в некоторых регионах эта практика может быть независимой от греческого влияния. Помещение монеты в рот умершего встречается также в парфянские и сасанидские времена на территории современного Ирана . монетой была не данаке персидского Любопытно, что происхождения, как это иногда было у греков, а обычно греческая драхма . [ 49 ] В регионе Язди предметы, освященные в могилах, могут включать монету или кусок серебра; Считается, что этот обычай, возможно, так же стар, как эпоха Селевкидов , и может быть формой обола Харона. [ 50 ]

Находки единственной монеты рядом с черепом в гробницах Леванта позволяют предположить аналогичную практику среди финикийцев в персидский период. [ 51 ] Еврейские оссуарии иногда содержат одну монету; например, в оссуарии с надписью «Мириам, дочь Симеона» монета, отчеканенная во время правления Ирода Агриппы I , датированная 42/43 годом нашей эры. во рту черепа была найдена [ 52 ] Хотя помещение монеты в череп является редкостью в еврейской древности и потенциально было актом идолопоклонства , раввинская литература сохраняет намек на Харона в плаче по мертвым, «упавшим на борт парома и вынужденным занять его проезд». Лодки иногда изображаются на оссуариях или стенах еврейских склепов , а одна из монет, найденных в черепе, могла быть выбрана потому, что на ней был изображен корабль. [ 53 ]

Западная Европа

[ редактировать ]Кладбища в Западной Римской империи сильно различаются: в общине Цизальпийской Галлии I века до нашей эры монеты были включены в более чем 40 процентов могил, но ни одна из них не помещалась в рот умершего; эта цифра составляет всего 10 процентов для кремаций в Эмпуриесе в Испании и Йорке в Великобритании. На Пиренейском полуострове были найдены свидетельства, интерпретированные как обол Харона в Таррагоне . [ 54 ] В Бельгийской Галлии среди умерших I-III веков обнаружены различные залежи монет, но наиболее часто они встречаются в конце IV-начале V веков. В тридцати галло-римских захоронениях возле Пон-де-Пасли в Суассоне в каждом содержалась монета Харона. [ 55 ] Германские захоронения отдают предпочтение золотым монетам, но даже в пределах одного кладбища и в течение узкого периода времени их расположение различается. [ 56 ]

На одном кладбище Меровингов во Френувиле , Нормандия , которое использовалось в течение четырех столетий после Рождества Христова, монеты найдены в меньшинстве могил. Когда-то считалось, что кладбище представляет собой две отдельные фазы: более ранний галло-римский период, когда мертвых хоронили с сосудами, особенно стеклянными , и оболом Харона; и позже, когда им дали погребальную одежду и товары по франкскому обычаю. Однако оказалось, что такое четкое разделение вводит в заблуждение. На территории кладбища III-IV веков монеты клали рядом с черепами или руками, иногда защищая мешочком или сосудом, или находили в могиле, как будто брошенные туда. Бронзовые монеты обычно насчитывались одна или две. на каждую могилу, как и следовало ожидать, исходя из обычая обола Харона, но в одном захоронении было 23 бронзовые монеты, а в другом - золотой солид и семиссис . Последние примеры показывают, что монеты могли обозначать относительный социальный статус . В новой части кладбища, которая использовалась до VI века, схемы отложения монет были аналогичны, но сами монеты не были современны захоронениям, а некоторые из них были пробиты для ношения. Использование старых монет может отражать нехватку новой валюты или может указывать на то, что старые монеты имели традиционное символическое значение помимо своей номинальной стоимости. "Разнообразное размещение монет разного достоинства... демонстрирует, по крайней мере, частичную, если не полную утрату понимания первоначальной религиозной функции обола Харона", - отмечает Бонни Эффрос, специалист по погребальным обычаям Меровингов. «Эти факторы затрудняют определение значения обряда». [ 57 ]

Хотя обряд обола Харона практиковался в Северной Европе не более единообразно, чем в Греции, есть примеры индивидуальных захоронений или небольших групп, соответствующих этому образцу. В Бродстерсе в Кенте был похоронен молодой человек с золотым тремиссисом Меровингов ( ок. 575 г.) во рту. [ 58 ] Позолоченная монета была найдена во рту юноши, похороненного на острове Уайт в середине VI века; Среди других его погребальных принадлежностей были сосуды, рог для питья , нож и игровые прилавки. [ 59 ] из слоновой кости с одним кобальтово-синего стекла . кусочком [ 60 ]

Скандинавские и германские золотые брактеаты, найденные в захоронениях V и VI веков, особенно в Британии, также были интерпретированы в свете обола Харона. Эти золотые диски, похожие на монеты, хотя, как правило, односторонние, созданы под влиянием позднеримских имперских монет и медальонов, но содержат иконографию из скандинавских мифов и рунические надписи. В процессе штамповки был создан удлиненный обод, образующий рамку с петлей для продевания резьбы; брактеаты часто появляются в погребениях как женское ожерелье. О функции, сравнимой с функцией обола Харона, свидетельствуют такие примеры, как мужское захоронение в Монктоне в Кенте и группа из нескольких мужских могил на Готланде в Швеции, для которых брактеат был помещен в мешочек рядом с телом. В погребениях Готланда брактеаты лишены ободка и петли и не имеют следов ношения, что позволяет предположить, что они не предназначались для повседневного использования. [ 61 ]

Согласно одной из интерпретаций, кошелек в корабельном Саттон-Ху захоронении ( Саффолк , Восточная Англия ), в котором содержалось множество золотых монет Меровингов , объединяет традиционное германское путешествие в загробный мир с «необычайно великолепной формой обола Харона». В захоронении обнаружено 37 золотых тремиссов конца VI — начала VII веков, три непочеканенные заготовки монет и два небольших золотых слитка . Было высказано предположение, что монеты предназначались для оплаты гребцам, которые будут грести корабль в загробный мир, а слитки предназначались для рулевых. [ 62 ] Хотя Харон обычно является одинокой фигурой на изображениях как античности, так и современной эпохи, есть некоторые доказательства того, что его корабль мог быть оснащен гребцами. Фрагмент керамики VI века до нашей эры интерпретируется как Харон, сидящий на корме в роли рулевого лодки, оснащенной десятью парами весел и управляемой эйдолой (εἴδωλα), тенями мертвых. Упоминание в Лукиане, похоже, также подразумевает, что тени могут грести на лодке. [ 63 ]

В Скандинавии разрозненные образцы обола Харона были задокументированы в период римского железного века и периода миграции ; в эпоху викингов восточная Швеция дает наилучшие доказательства, Дания - редко, а Норвегия и Финляндия - безрезультатно. В 13-14 веках обол Харона появляется в могилах в Швеции, Скании и Норвегии. Шведский фольклор документирует этот обычай с 18 по 20 век. [ 64 ]

Среди христиан

[ редактировать ]Обычай обола Харона продолжался не только в христианскую эпоху, но и в христианскую эпоху. [ 65 ] захоронениях иногда клали в рот одну монету но был принят христианами, поскольку при христианских . [ 66 ] В Арси-Сент-Реститю в Пикардии в могиле Меровингов была обнаружена монета Константина I , первого христианского императора, использовавшаяся в качестве обола Харона. [ 67 ] В Британии такая практика была столь же распространена среди христиан, если не даже чаще, и сохранялась даже до конца XIX века. [ 68 ] Фольклорист, писавший в 1914 году, смог задокументировать очевидца в Британии, который видел пенни, помещенный в рот старика, когда он лежал в гробу. [ 69 ] В 1878 году Папа Пий IX был погребен вместе с монетой. [ 70 ] Эта практика была широко задокументирована на рубеже 19 и 20 веков в Греции, где монета иногда сопровождалась ключом . [ 71 ]

«Призрачные» монеты и кресты

[ редактировать ]

Вместе с мертвецами появляются и так называемые «монеты-призраки». Это оттиски настоящей монеты или нумизматической иконы, отчеканенные на небольшом кусочке золотой фольги. [ 72 ] В могиле 5-го или 4-го века до нашей эры в Сиракузах, Сицилия небольшой прямоугольный позолоченный лист с печатью двуликой фигуры, возможно, Деметры / Коры , во рту скелета был найден . В мраморном ящике для кремации середины II века до нашей эры «кусок Харона» принял форму кусочка золотой фольги с изображением совы; Помимо обугленных фрагментов костей, в ящике также находились золотые листья от венка, который иногда ассоциируется с мистериями религий . [ 73 ] На афинском семейном захоронении II века до н. э. в рот каждого мужчины помещался тонкий золотой диск с таким же изображением афинской совы. [ 74 ]

Эти образцы «частей Харона» по материалу и размеру напоминают крошечную табличку с надписями или погребальный амулет, называемый ламелью (на латыни лист металлической фольги) или Totenpass , «паспорт мертвого» с инструкциями по навигации в загробной жизни. традиционно рассматривается как форма орфического или дионисийского религиозного поклонения . [ 75 ] Некоторые из этих молитвенных листов были найдены в положениях, указывающих на их размещение во рту умершего или на нем. Функциональная эквивалентность куску Харона подтверждается также свидетельствами использования сплющенных монет, используемых в качестве прикрытий для рта ( эпистомии ), из могил на Крите. [ 76 ] Золотая филактерия с поврежденной надписью, призывающей синкретического бога Сараписа, была найдена внутри черепа в захоронении конца I века нашей эры на юге Рима. Золотая табличка, возможно, служила как защитным амулетом при жизни умершего, так и затем, при введении ее в рот, возможно, по образцу обола Харона, как Тотенпасс . [ 77 ]

В захоронении позднеримской эпохи в Дурисе , недалеко от Баальбека , Ливан , лоб, нос и рот умершего — женщины, насколько можно судить по остаткам скелета, — были покрыты листами сусального золота. На ней был венок из золотых дубовых листьев, а ее одежда была расшита овалами из сусального золота, украшенными женскими лицами. У ее ног было расставлено несколько стеклянных сосудов , а бронзовую монету рядом с ее головой ее первооткрыватели интерпретировали как образец обола Харона. [ 78 ]

Также существуют текстовые свидетельства покрытия частей тела умершего золотой фольгой. Одно из обвинений в ереси против фригийского христианского движения, известного как монтанисты, заключалось в том, что они запечатывали рты умерших золотыми пластинами, подобно посвященным в мистерии ; [ 79 ] независимо от фактов или нет, обвинение указывает на беспокойство по поводу того, чтобы христианская практика отличалась от практики других религий, и снова предполагает, что обол Харона и «орфические» золотые таблички могут выполнять аналогичную цель. [ 80 ] Раннехристианский , поэт Пруденций кажется, [ 81 ] в одном из своих осуждений мистических религий он имел в виду либо эти таблички с надписями из сусального золота, либо более крупные покрытия из золотой фольги. Пруденций говорит, что аури ламмина («листы золота») клали на тела посвященных в рамках погребального обряда. [ 82 ] Эта практика может отличаться, а может и не отличаться от погребального использования сусального золота с нанесенными фигурами и помещенными на глаза, рты и грудь воинов в македонских захоронениях в период поздней архаики (580–460 гг. До н.э.); В сентябре 2008 года археологи, работающие недалеко от Пеллы на севере Греции, объявили об открытии двадцати могил воинов, в которых умершие носили бронзовые шлемы и были снабжены железными мечами и ножами вместе с покрытиями из сусального золота. [ 83 ]

Кресты из сусального золота

[ редактировать ]

В Галлии и на территории Алеманны христианские могилы периода Меровингов обнаруживают аналогичную христианизированную практику в виде листьев из золота или золотого сплава в форме креста. [ 84 ] на них были напечатаны рисунки и, возможно, хранились в качестве обетов или амулетов для умерших. Эти тонкие, как бумага, хрупкие золотые кресты ученые иногда называют немецким термином Goldblattkreuze . Судя по всему, их пришивали к одежде умершего непосредственно перед погребением, а при жизни не носили. [ 85 ] и в этой практике они сравнимы с проколотыми римскими монетами, найденными в англосаксонских могилах, которые прикреплялись к одежде вместо или в дополнение к нанизыванию на ожерелье. [ 86 ]

Кресты характерны для Ломбардской Италии. [ 87 ] ( Цизальпийская Галлия эпохи Римской империи), где их прикрепляли к вуали и накладывали на рот умершего в продолжение византийской практики. По всей территории Ломбардии и на севере германской территории кресты постепенно заменили брактеаты в течение VII века. [ 88 ] О переходе сигнализируют скандинавские брактеаты, найденные в Кенте , с крестообразными мотивами, напоминающими ломбардские кресты. [ 89 ] Два простых креста из золотой фольги латинской формы , найденные в захоронении восточно-саксонского короля VII века , являются первыми известными образцами из Англии, о которых было объявлено в 2004 году. [ 90 ] Другой погребальный инвентарь короля включал стеклянные сосуды, сделанные в Англии, и две разные золотые монеты Меровингов, каждая из которых имела крест на реверсе. [ 91 ] Монеты того периода были адаптированы с учетом христианской иконографии, отчасти для того, чтобы облегчить их использование в качестве альтернативы амулетам традиционных религий. [ 92 ]

Скандинавские золотые мужчины

[ редактировать ]Скандинавия также производила небольшие и хрупкие изделия из золотой фольги, называемые «gullgubber» , которые были обработаны репуссе с человеческими фигурками. Они начинают появляться в конце железного века и продолжаются до эпохи викингов. По форме они напоминают изделия из золотой фольги, подобные тем, что были найдены в Дурисе, но чайкабберы не имели застегивающегося элемента и не связаны с погребениями. В археологических источниках они встречаются иногда поодиночке, но чаще всего в больших количествах. Некоторые ученые предполагают, что это форма «храмовых денег» или вотивных приношений. [ 93 ] но Шэрон Ратке предположила, что они могут представлять собой добрые пожелания путешественникам, возможно, как метафора умерших в их путешествии в потусторонний мир. [ 94 ] особенно те, которые изображают « призраков ». [ 95 ]

Религиозное значение

[ редактировать ]Корабли часто появляются в греческом и римском погребальном искусстве, представляя путешествие к Островам Блаженных II века , а саркофаг , найденный в Веллетри , недалеко от Рима, включал в себя лодку Харона среди своих предметов. [ 96 ] В современных греческих фольклорных пережитках Харона (как Хароса, демона смерти) морское путешествие и переправа через реку объединены , а в одном более позднем рассказе душа находится в заложниках у пиратов, возможно, представляющих гребцов, требующих выкуп за освобождение. . [ 97 ] Миф о переходе в загробную жизнь как о путешествии или переходе не уникален ни для греко-римских верований, ни для индоевропейской культуры в целом, поскольку он встречается и в древнеегипетской религии. [ 98 ] и другие системы убеждений, не связанные с культурой. [ 99 ] Сам лодочник мертвых появляется в разных культурах, не имеющих особого отношения ни к Греции, ни друг к другу. [ 100 ] Харона . Была предложена шумерская модель [ 101 ] и эта фигура, возможно, имеет предшественников среди египтян; Ученые расходятся во мнениях относительно того, повлияли ли они на традицию Харона, но историк I века до нашей эры Диодор Сицилийский так думал и упоминает гонорар. [ 102 ] Само собой разумеется, что идея платежа появляется только тогда, когда чеканка монет входит в общее употребление. [ 103 ] но монеты клали в могилы до появления в литературе мифа о Хароне. [ 104 ]

Из-за разнообразия религиозных верований в греко-римском мире, а также из-за того, что мистические религии , которые больше всего интересовались загробной жизнью и сотериологией, придавали большое значение тайне и тайным знаниям, ни одна богословская теория не существовала. [ 105 ] был реконструирован с учетом обола Харона. Франц Кюмон считал многочисленные образцы, найденные в римских гробницах, «не более чем свидетельством традиционного обряда, который люди совершали, не придавая ему определенного значения». [ 106 ] Использование монеты в обряде, похоже, зависит не только от мифа о Хароне, но и от других религиозных и мифических традиций, связывающих богатство и подземный мир. [ 107 ]

Смерть и богатство

[ редактировать ]

В культурах, практиковавших обряд обола Харона, адский перевозчик, требующий оплаты, является одним из множества божеств подземного мира, связанных с богатством. Для греков Плутон ( Plouton , Πλούτων), повелитель мертвых и супруг Персефоны , стал отождествляться с Плутосом ( Ploutos богатства , Πλοῦτος), олицетворением ; Платон указывает на содержательную двусмысленность этой этимологической пьесы в своем диалоге «Кратил» . [ 108 ] Гермес — бог границ, путешествий и пограничности и, таким образом, переносит души через границу, отделяющую живых от мёртвых, действуя как психопомп , но он также был богом обмена, коммерции и прибыли. [ 101 ] В древности считалось, что имя его римского коллеги Меркурия происходит от латинского слова merces , «товар, товар». [ 109 ]

Многочисленные хтонические божества у римлян также часто ассоциировались с богатством. В своем трактате «О природе богов » Цицерон отождествляет римского бога Дис Патер с греческим Плутоном. [ 110 ] объясняя, что богатства сокрыты в земле и возникают из нее. [ 111 ] Дис Патер иногда рассматривается как хтонический Сатурн , правитель Золотого Века , чья супруга Опс была богиней изобилия. [ 112 ] Неизвестная богиня Анджерона которой , иконография изображала тишину и тайну, [ 113 ] и чей фестиваль последовал за фестивалем Опса, по-видимому, регулировал связь между царством живых и подземным миром; [ 114 ] возможно, она была хранительницей тайных знаний и хранимого тайного богатства. [ 115 ] Когда умирал римлянин, сокровищница храма Венеры в священной роще погребальной богини Либитины собирала монету в качестве «налога на смерть». [ 116 ]

Поэт республиканец - Энний находит «сокровищницы смерти» по ту сторону Ахерона . [ 117 ] Римляне бросали ежегодное приношение монет в Лакус Курций , яму или пропасть посреди Римского форума. [ 118 ] это считалось мундусом или «портом сообщения» с подземным миром. [ 119 ]

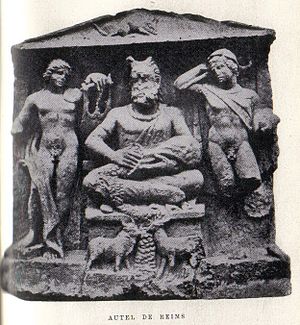

Хтоническое богатство иногда приписывают кельтскому рогатому богу типа Цернунноса . [ 120 ] одно из божеств, предложенных в качестве божественного прародителя галлов , которого Юлий Цезарь отождествлял с Дисом Патером . [ 121 ] На рельефе галльской civitas Реми с , [ 122 ] бог держит на коленях мешок или кошелек, содержимое которого ученые по-разному идентифицируют как монеты или еду (зерно, мелкие фрукты или орехи) [ 123 ] – может быть намеренно двусмысленным в выражении желаемого изобилия. Бог с рогами появляется на монетах Галлии и Британии в явной связи с богатством. [ 124 ] В его самом известном изображении на проблемном «Котеле Гундеструпа» он окружен животными, имеющими мифико-религиозное значение; В контексте сопровождающей сцены инициации рогатого бога можно интерпретировать как руководящего процессом метемпсихоза , циклом смерти и возрождения. [ 125 ] рассматривается в древних литературных источниках как один из важнейших принципов кельтской религии. [ 126 ] и характерно также для пифагорейства и орфических или дионисийских мистерий . [ 127 ]

в VII веке до нашей эры С момента своего возникновения в Западной Анатолии древние монеты рассматривались не как явно светские, а как форма общественного доверия, связанная узами, выраженными религией. Самый ранний известный клад монет древности был найден похороненным в горшке в фундаменте храма Артемиды в Эфесе , датируемом серединой VI века до нашей эры. Иконография богов и различных божественных существ регулярно появлялась на монетах, выпущенных греческими городами, а затем и Римом. [ 128 ] О влиянии монетизации на религиозную практику свидетельствуют записи в греческих календарях жертвоприношений, касающиеся гонораров священников и цен на подношения и жертвы. В одном фрагментарном тексте, кажется, упоминается один обол, который каждый посвященный Элевсинских мистерий должен заплатить жрице Деметры , символическое значение которого, возможно, следует интерпретировать в свете обола Харона как получение посвященным доступа к знаниям, необходимым для успешный переход в загробную жизнь. [ 129 ]

Эрвин Роде утверждал, основываясь на более поздних народных обычаях, что обол первоначально был платой самому умершему человеку, как способ компенсировать ему потерю имущества, перешедшего к живым, или как символическую замену более древняя практика отправлять свое имущество в могилу вместе с ним. По мнению Роде, обол позже был добавлен к мифу о перевозчике как объяснение ex post facto . [ 130 ]

По мнению Ричарда Сифорда , введение чеканки монет в Греции и вызванное ею теоретизирование о ценности было сопутствующим и даже способствовало созданию греческой метафизики . [ 131 ] Платон критикует общую валюту как «загрязняющую», но также говорит, что хранители его идеальной республики должны иметь божественные золотые и серебряные деньги богов, всегда присутствующие в их душах. [ 132 ] Эти платоновские «деньги в душе» обещают «божественность, однородность, неизменное постоянство, самодостаточность, невидимость». [ 133 ]

Монета как еда или печать

[ редактировать ]Попытки объяснить символику обряда также должны учитывать нелогичное размещение монеты во рту. Латинский термин viaticum означает обол Харона как «пропитание в путешествии», и было высказано предположение, что монеты заменяли подношения еды умершим в римской традиции. [ 134 ]

Эта дихотомия пищи для живых и золота для мертвых является темой мифа о царе Мидасе , версии которого основаны на элементах дионисийских мистерий . Знаменитое «золотое прикосновение» фригийского . царя было божественным даром Диониса, но его принятие отделяло его от человеческого мира питания и размножения: и его пища, и его дочь превращались при соприкосновении с ним в неизменное, невзаимное золото В некоторых вариантах мифа с трудом добытое Мидасом понимание смысла жизни и ограниченности земных богатств сопровождается обращением в культ Диониса . Изучив свои уроки в качестве посвященного в мистерии и после ритуального погружения в реку Пактол , Мидас оставляет «фальшивую вечность» золота ради духовного возрождения. [ 135 ]

Джон Катберт Лоусон, фольклорист начала 20-го века, чей подход находился под влиянием кембриджских ритуалистов , утверждал, что и метафора еды, и монета в качестве оплаты перевозчику были более поздними рационализаторами первоначального ритуала. Хотя отдельные монеты из погребений чаще всего появляются внутри черепа или вблизи него, их также можно найти в руке или мешочке, что является более логичным местом для ношения платежа. [ 136 ] Лоусон рассматривал монету как первоначально печать, которую использовали, поскольку керамические черепки иногда находились на губах мертвых, чтобы заблокировать возвращение души, которая, как считалось, выходит из тела с последним вздохом. Одним из первых шагов при подготовке трупа было запечатывание губ, иногда льняными или золотыми повязками, чтобы предотвратить возвращение души. [ 137 ] Затыкание рта оболом Харона использовалось для освещения погребальных обрядов, предназначенных, например, для предотвращения вампиров или других призраков . возвращения [ 138 ]

Помещение монеты ко рту можно сравнить с практикой захоронения умерших на Ближнем Востоке. На египетский обычай указывает захоронение в Абидосе , датируемое 22-й династией (945–720 гг. до н. э.) или позже, для которого рот умершей женщины закрывался фаянсовым уаджетом , или защитным амулетом для глаз. [ 139 ] Овальные ротовые покрытия, перфорированные для крепления, встречаются в захоронениях по всему Ближнему Востоку с I века до нашей эры по I век нашей эры, что свидетельствует об аналогичной практике запечатывания ртов мертвых в регионах, не находящихся под контролем Римской империи. в Бахрейне В ходе раскопок в некрополе Аль-Хаджар были обнаружены образцы этих покрытий из сусального золота, на одном из которых сохранились отпечатки губ . [ 140 ]

Монета может служить превосходной печатью из-за своей иконографии; фессалийском погребении посвященного в описанном выше , например, монета на губах изображала апотропный прибор головы Горгоны. Печать может также служить для регулирования речи мертвых, которую иногда искали в ритуалах из-за ее пророческой силы, но которая также строго регламентировалась как опасная; мистические религии, предлагающие тайные знания о загробной жизни, предписывали ритуальное молчание. [ 141 ] Золотой ключик (chrusea klês) клали на язык посвященных. [ 142 ] как символ откровения, которое они обязаны были хранить в тайне. [ 143 ] «Обол Харона» часто встречается в погребениях с предметами или надписями, указывающими на мистический культ, а монета фигурирует в латинском прозаическом повествовании, отсылающем к ритуалу инициации, в рассказе «Амур и Психея» из « Метаморфоз » Апулея.

Катабазис Психеи

[ редактировать ]В рассказе Апулея «Амур и Психея» II века Психея, чье имя в переводе с греческого означает «душа», отправляется в подземный мир на поиски шкатулки, содержащей тайную красоту Прозерпины , чтобы восстановить любовь. Купидона. Сказка допускает множество интерпретационных подходов, и ее часто анализировали как аллегорию платонизма, а также религиозного посвящения, повторяя в меньшем масштабе сюжет «Метаморфоз » в целом, который касается пути главного героя Люция к спасению через культ Исиды . [ 144 ] Ритуальные элементы были связаны с историей еще до версии Апулея, о чем свидетельствуют визуальные изображения; например, сардоникса камея I века до нашей эры , изображающая свадьбу Купидона и Психеи, показывает служителя, поднимающего ликнон (корзину), используемую при дионисийском посвящении. [ 145 ] К. Морескини считал, что «Метаморфозы» отходят от платонизма Апулея ранней Апологии к видению мистического спасения. [ 146 ]

Прежде чем приступить к спуску , Психея получает инструкции по навигации в подземном мире :

Воздушные пути Диса здесь, и сквозь зияющие врата открывается непроходимая дорога. Как только вы переступите порог, вы встанете на неуклонный курс, который приведет вас к Регии Оркуса самой . Но не стоит идти с пустыми руками по теням мимо этой точки, а лучше нести в обеих руках лепешки медовой перловки, [ 147 ] и пронести две монеты во рту. ...Пройдите молча, не произнеся ни слова. Без дальнейших промедлений вы прибудете к реке мертвых, где префект Харон потребует плату ( порториум ) заранее, прежде чем он переправит транзитных пассажиров на своей сшитой лодке. [ 148 ] на дальний берег. Вот видишь, даже среди мёртвой жадности живёт, [ 149 ] а Харон, этот агент Диса по сбору платежей, не из тех богов, которые делают что-либо без подсказки . Но даже когда он умирает, бедняк обязан идти своим путем ( viaticum...quaerere ), и если случится так, что у него не будет под рукой ни гроша ( aes ), никто не даст ему разрешения вытянуть последнее дыхание. Этому противному старику ты дашь одну из двух монет, которые ты несешь, — назовем ее лодочной платой ( наулум ), — но так, чтобы он сам вынул ее изо рта своей собственной рукой. [ 150 ]

Две монеты служат сюжету, обеспечивая Психею билетом на возвращение; аллегорически это обратное путешествие предполагает возрождение души, возможно, платоновскую реинкарнацию или божественную форму, подразумеваемую так называемыми орфическими золотыми табличками. Миф о Хароне редко интерпретировался в свете мистических религий, несмотря на ассоциацию с Апулеем и археологическими свидетельствами захоронений, которые включают как обол Харона, так и культовые атрибуты. И все же «образ парома», отмечает Хелен Кинг , «намекает на то, что смерть не окончательна, ее можно повернуть вспять, потому что паромщик может перевезти своих пассажиров в любую сторону». [ 151 ] Погребальный обряд сам по себе является своего рода инициацией, или переходом души в другой этап «жизни». [ 152 ]

Монеты на глазах?

[ редактировать ]Вопреки распространенной этиологии, существует мало свидетельств, связывающих миф о Хароне с обычаем класть пару монет на глаза умершего, хотя обсуждавшиеся выше более крупные покрытия из золотой фольги могли включать в себя кусочки, имеющие форму глаз. Пары монет иногда находят в захоронениях, в том числе в урнах для кремации; среди коллекций Британского музея есть урна из Афин, ок. 300 г. до н.э., в котором находились кремированные останки, два обола и терракотовая фигура траурной сирены . [ 153 ] Однако в древнегреческих и латинских литературных источниках пара монет упоминается только тогда, когда ожидается обратный путь, как в случае с катабазисом Психеи, и никогда в связи с запечатыванием глаз.

Лишь изредка размещение пары монет предполагает, что они могли закрыть глаза. В Иудее пара серебряных динариев в глазницах черепа найдена ; захоронение, датированное II веком нашей эры, происходит в пределах еврейской общины, однако религиозная принадлежность умершего неясна. Еврейский ритуал в древности не требовал, чтобы глаз был заклеен каким-либо предметом, и остается спорным вопрос о том, практиковался ли обычай класть монеты на глаза мертвым среди евреев до современной эпохи. [ 154 ] В 1980-х годах этот вопрос оказался втянутым в разногласия относительно Туринской плащаницы , когда утверждалось, что область глаз раскрывает очертания монет; поскольку размещение монет на глазах для захоронения в древности не подтверждено надежно, за исключением одного примера из Иудеи, упомянутого выше, такая интерпретация доказательств, полученных с помощью цифровой обработки изображений, не может считаться твердым подтверждением подлинности плащаницы. [ 155 ]

Монеты у ног

[ редактировать ]Монеты находят также у ног покойного. [ 156 ] хотя цель такого позиционирования неясна. Иоанн Златоуст упоминает и пренебрегает использованием монет с изображением Александра Македонского в качестве амулетов, прикрепляемых живыми к голове или ногам, и предлагает христианский крест как более мощную альтернативу как для спасения, так и для исцеления:

А что сказать о тех, которые пользуются оберегами и амулетами и обвивают свои головы и ноги золотыми монетами Александра Македонского? Таковы ли наши надежды, скажите мне, на то, что после креста и смерти нашего Учителя мы должны возложить свои надежды на спасение на образ греческого царя? Разве ты не знаешь, какого великого результата достиг крест? Оно упразднило смерть, уничтожило грех , сделало Гадеса бесполезным, уничтожило власть диавола , и не стоит ли доверять ему здоровье тела? [ 157 ]

Христианская трансформация

[ редактировать ]

С инструкциями, напоминающими инструкции, полученные Психеей за ее героическое нисхождение, или записанный Тотенпасс для посвященных, христианскому герою повествования о французском паломничестве XIV века советуют:

Этот хлеб ( боль , т.е. Евхаристия) наиболее необходим в пути, который вам предстоит совершить. Прежде чем ты сможешь прийти туда, где ты будешь иметь то, что желаешь, ты пройдешь через очень тяжелые трудности и найдешь плохое жилье, так что ты часто будешь в беде, если не возьмешь с собой этот хлеб. [ 158 ]

Англосаксонские и ирландские миссионеры раннего средневековья восприняли идею виатикума буквально , повсюду неся с собой евхаристический хлеб и масло. [ 159 ]

Необходимость виатикума фигурирует в окрашенном мифами короля рассказе о смерти английского Вильгельма II , рассказанном англо-нормандским летописцем Джеффри Геймаром : умирая от боевого ранения и в бреду, отчаявшийся король продолжал взывать к телу домини. (Тело Господа), пока охотник [ 160 ] исполнял обязанности священника и давал ему цветущие травы в качестве виатикума. [ 161 ] Согласно доминирующей традиции смерти Уильяма , его убивают во время охоты на второй день сезона оленей , который начался 1 августа, в день Лугнасада и Праздника цепей Святого Петра . [ 162 ]

Охота также связана с применением травяного виатикума в средневековых «chansons de geste» , в которых взаимопроникают традиционная героическая культура и христианские ценности. Шансон рыцарь предлагает множество примеров того, как трава или листва заменялись виатикумом, когда воин или встречает свой насильственный конец за пределами христианской общины. Сара Кей рассматривает этот замещающий обряд как общение с «примитивным священным» Жирара , предполагая, что «языческие» верования скрываются под христианской видимостью. [ 163 ] В « Рауле де Камбре» умирающий Бернье получает три травинки вместо тела Господня. [ 164 ] Два других шансона помещают это стремление к общению в мифотему жертвенной охоты на кабана . [ 165 ] В «Даурел и Бетон» Бове убивают рядом с кабаном только что убитым им ; он просит своего убийцу даровать ему причастие «листом», [ 166 ] и когда ему отказывают, он просит, чтобы вместо этого враг съел его сердце. Этот запрос удовлетворен; убийца причащается от тела жертвы в качестве альтернативного причастия . В «Гарин ле Лоэрен » Бегон аналогичным образом убивают рядом с трупом кабана и причащается тремя травинками. [ 167 ]

Гипотеза Кея о том, что использование листьев в качестве виатикума объясняется дохристианской традицией, подтверждается свидетельствами эллинистической магико-религиозной практики, продолжение которой документально подтверждено в Галлии и среди германских народов. [ 168 ] Заклинания из греческих магических папирусов часто требуют вставки листа — настоящего листа, обрывка папируса , изображения листа в металлической фольге или прямоугольной пластинки с надписью (как описано выше ) — в пасть трупа или черепа. как средство передачи сообщений в мир живых и мертвых и обратно. В одном заклинании, приписываемом Питису Фессалийцу, практикующему предлагается написать на льна листе магические слова и вставить его в рот мертвого человека. [ 169 ]

Помещение трав в рот мертвому с обещанием воскресения встречается также в ирландской сказке «Керн в узких полосках», самая ранняя письменная версия которой датируется 1800-ми годами, но считается, что она сохранила устную традицию. раннего ирландского мифа. [ 170 ] Керн названия - потусторонняя фигура- обманщик , совершающая серию чудес; побудив двадцать вооруженных людей убить друг друга, он достает травы из своей сумки и приказывает привратнику своего хозяина поместить их в пасть каждого мертвеца, чтобы вернуть его к жизни. В конце сказки таинственный гость раскрывается как Мананнан мак Лир , ирландский бог, известный в других историях своим стадом свиней, которые предлагают вечный пир из своей самообновляющейся плоти. [ 171 ]

Таинство и суеверия

[ редактировать ]Ученые предположили, что использование виатикума в христианском обряде умирания отражает существовавшую ранее религиозную практику, когда обол Харона был заменен более приемлемым христианским таинством. [ 172 ] В одной чудесной истории, рассказанной Папой Иннокентием III в письме, датированном 1213 годом, монеты в копилке буквально превратились в облатки для причастия . [ 173 ] Из-за предполагаемого дохристианского происхождения виатикума антикатолический историк религии на рубеже XVIII–XIX веков пропагандировал эту практику, заявляя, что « у язычников паписты заимствовали ее ». [ 174 ] Современные ученые скорее объясняют заимствования глубоко укоренившимся консерватизмом погребальных практик или формой религиозного синкретизма , мотивированной психологической потребностью в преемственности. [ 175 ]

Среди христиан практика захоронения трупа с монетой во рту никогда не была настолько распространена, чтобы заслуживать осуждения со стороны Церкви, но заменяющий ее обряд подвергся официальному контролю; [ 176 ] виатикум не следует, но часто его помещали в рот после смерти, очевидно, из-за суеверного стремления к его магической защите. [ 177 ] К тому времени, когда Августин написал свою «Исповедь» , «африканские епископы запретили совершать Евхаристию в присутствии трупа. Это было необходимо, чтобы прекратить случайную практику помещения евхаристического хлеба в уста умерших, виатикум, который заменил монета, необходимая для оплаты проезда Харона». [ 178 ] Папа Григорий I в своей биографии Бенедикта Нурсийского рассказывает историю монаха , тело которого дважды выбрасывали из гробницы; Бенедикт посоветовал семье вернуть умершего на место его упокоения, поместив ему на грудь виатикум. Расположение предполагает функциональную эквивалентность Goldblattkreuze и орфическим золотым табличкам; его цель — обеспечить успешный переход умершего в загробную жизнь — аналогична цели обола Харона и Totenpässe посвященных в мистерии, и в этом случае он также действует как печать, блокирующая возвращение мертвых в мир живых. [ 179 ]

В идеале путешествие в смерть должно было начаться сразу после принятия причастия. [ 180 ] Евсевий приводит пример пожилого христианина, которому удалось отсрочить смерть, пока его внук не положил ему в рот часть Евхаристии. [ 181 ] На общей аудиенции 24 октября 2007 года Папа Бенедикт XVI процитировал рассказ Паулина о смерти святого Амвросия , который получил и проглотил тело Домини и немедленно «испустил свой дух, забрав с собой добрый Виатикум. освеженный благодаря этой пище, теперь наслаждается обществом Ангелов ». [ 182 ] Возможно, апокрифическая история из цистерцианской хроники около 1200 года указывает на то, что виатикум считался апотропной печатью против демонов ( ad avertendos daemonas [ 183 ] ), который, тем не менее, побудил женщину попытаться вырвать Гостию ( viaticum ) изо рта трупа Папы Урбана III . [ 184 ] Подобно оболу Харона, виатикум может служить как пропитанием в путешествии, так и [ 185 ] и запечатать. [ 136 ]

В 19 веке немецкий ученый Георг Хейнрици предположил, что греческие и римские практики, относящиеся к уходу за умершими, в частности, в том числе обол Харона, проливают свет на заместительное крещение или крещение за умерших , о котором св. Павел упоминает в письме. к коринфянам . [ 186 ] Спустя столетие после Хейнрици Джеймс Дауни исследовал погребальную практику христиан-коринфян в историческом контексте и утверждал, что они предназначали заместительное крещение для защиты души умершего от вмешательства на пути в загробную жизнь. [ 187 ] И заместительное крещение, и помещение виатикума в рот уже умершего человека отражают христианскую реакцию на древние религиозные традиции, относящиеся к культу мертвых, а не прямое их отрицание. [ 188 ]

Искусство современной эпохи

[ редактировать ]

Хотя Харон был популярным предметом искусства, [ нужна ссылка ] особенно в XIX веке акт оплаты изображается реже. Исключением является « Харон и Психея» Джона Роддама Спенсера Стэнхоупа , выставленная ок. 1883. История об Амуре и Психее нашла несколько выражений среди художников -прерафаэлитов и их литературных коллег. [ 190 ] и Стэнхоуп, оплакивая смерть своего единственного ребенка, написал ряд работ, посвященных загробной жизни. Его картины «Психея», скорее всего, были основаны на повествовательной поэме Уильяма Морриса , которая была пересказом версии Апулея. [ 191 ] В представлении Стэнхоупа перевозчик — спокойная и патриархальная фигура, больше похожая на Харона из архаичных греческих лекитой, чем на грозного антагониста, часто встречающегося в искусстве и литературе христианской эпохи. [ 192 ]

Современная поэзия

[ редактировать ]Поэты современной эпохи продолжают использовать обола Харона как живую аллюзию. В «Don Juan aux enfers» («Дон Жуан в аду») французский -символист поэт Шарль Бодлер отмечает вход одноименного героя в подземный мир выплатой обола Харону. [ 193 ] А. Е. Хаусман говорит о человеке, «переправившемся в одиночку через ночной паром / С одной монетой за плату» в «справедливый город / И свободную землю могилы». Ирландский нобелевский лауреат Шеймус Хини делает менее прямой намек на сравнение — «слова, навязывающиеся мне на язык, как оболы» — в разделе «Воспитание» своего длинного стихотворения « Школа пения » : [ 194 ]

Говорящий ассоциирует себя с мертвыми, несущими плату за перевозчика Харона за переправу через реку Стикс . Здесь поэт придает большое значение языку поэзии — потенциально своему собственному языку — в силу духовной, магической ценности валюты, с которой он сравнивается. [ 195 ]

См. также

[ редактировать ]Ссылки

[ редактировать ]- ↑ Ни древние литературные источники, ни археологические находки не указывают на то, что ритуал обола Харона объясняет современный обычай класть пару монет на глаза умершему, и ни одна монета не кладется под язык. См. « Монеты на глазах? » ниже.

- ^ Ян Моррис, Ритуал смерти и социальная структура в классической древности (Cambridge University Press, 1992), стр. 106 онлайн.

- ^ Грегори Грабка, «Христианский виатикум : исследование его культурной основы», Traditio 9 (1953), 1–43, особенно стр. 8; Сьюзен Т. Стивенс, «Обол Харона и другие монеты в древней погребальной практике», Phoenix 45 (1991) 215–229.

- ^ Обсуждается в разделе « Археологические свидетельства ».

- ^ Моррис, Ритуал смерти и социальная структура в классической древности , с. 106, отмечая в своем скептическом обсуждении вопроса «Кто платит паромщику?» что «монеты, возможно, заплатили перевозчику, но это еще не все, что они сделали». См. также Келд Гриндер-Хансен, «Плата Харона в Древней Греции?» Acta Hyperborea 3 (1991), с. 215, который доходит до утверждения, что «существует очень мало свидетельств в пользу связи мифа о Хароне с практикой монет смерти», но дело прежде всего в том, что термин «обол Харона» принадлежит дискурсу миф и литература, а не дисциплина археология.

- ^ Драхма, середина-конец IV века до нашей эры, из Группы классической нумизматики.

- ^ В зависимости от того, ли медный или серебряный стандарт использовался ; см. Верн Б. Шуман, «Семиобольная драхма Римского Египта » , Classical Philology 47 (1952) 214–218; Майкл Викерс, «Золотая Греция: относительные ценности, Мины и инвентарь храмов», Американский журнал археологии 94 (1990), стр. 613, примечания 4 и 6, где на момент написания указывалось, что при цене золота в 368,75 доллара за унцию обол будет стоить 59 центов (валюта США).

- ^ Например, Проперций 4.11.7–8; Ювенал 3267; Апулей , Метаморфозы 6.18; Эрнест Бабелон , Трактат о греческих и римских монетах , т. 1 (Париж: Леру, 1901), с. 430.

- ^ Ситта фон Реден, «Деньги, право и обмен: чеканка монет в греческом полисе », Журнал эллинских исследований 117 (1997), стр. 159.

- ↑ Статья о Δανάκη, Suidae Lexicon , под редакцией А. Адлера (Лейпциг, 1931) II 5f., цитируется Грабкой, «Christian Viaticum», стр. 8.

- ^ Исихий, статья о Ναῦλον, Лексикон , под редакцией М. Шмидта (Йена 1858–68), III 142: τὸ εἰς τὸ στομα τῶν νερκριν ἐμάλας νισματιον; запись о Данакисе, Лексикон , I 549 (Шмидт): называли ли его также оболосом, отданным мертвым? Каллимах , Гекала , фрагмент 278 в издании Рудольфа Пфайффера (Оксфорд: Clarendon Press, 1949), vol. 1, стр. 262 (= Schneider frg. 110), с обширным примечанием (на латыни) о стоимости проезда и предполагаемых льготах для жителей Гермионы ; Suidae Lexicon , статья о Портемионе, под редакцией А. Адлера (Лейпциг, 1935) IV 176, все цитируются Грабкой, «Christian Viaticum», стр. 8–9.

- ^ Плавт , Поэнул 71 (конец III – начало II века до н.э.), где богатому человеку не хватает виатикума для путешествия из-за скупости его наследника; Апулей, Метаморфозы 6.18 (2 век нашей эры), обсуждаемые ниже .

- ^ Как у Сенеки , Гельвии, матери утешения 12.4; см. Мэри В. Брагинтон, «Изгнание при римских императорах», Classical Journal 39 (1944), стр. 397–398.

- ^ Статья о viaticum , Оксфордский латинский словарь (Оксфорд: Clarendon Press 1982, печать 1985 г.), стр. 2054; Льюис и Шорт, Латинский словарь (Оксфорд: Clarendon Press 1879, печать 1987 г.), стр. 1984.

- ^ Марк Туллий Цицерон , De senectute 18.66: Я не понимаю, что означает алчность старика; ибо может ли быть что-нибудь абсурднее, чем то, что чем меньше остается дороги, тем больше ее ищут путники? Сравните метафору смерти как путешествия также у Варрона , De re Rusica 1.1.1: «Мой 80-летний юбилей предупреждает меня собрать чемоданы, прежде чем я уйду из этой жизни».

- ^ Цицерон, De senectute 19.71: и как яблоки с деревьев, если они сырые, их едва можно сорвать, если они спелые и приготовленные, они падают, так сила отнимает жизнь у молодых, зрелость у старых; что мне действительно так приятно, что чем ближе я подхожу к смерти, тем мне кажется, что я вижу землю и что однажды я собираюсь прийти в порт после долгого плавания.

- ^ Грабка, «Христианский Виатикум», с. 27; Стивенс, «Обол Харона», стр. 220–221.

- ^ Паулин из Нолы , Vita Sancti Ambrosi 47.3, Patrologia Latina 14:43 ( Domini corpus, quo Accepto, Ubi Glutivity, излучает дух, bonum viaticum secum Ferens ). Евхаристия за умирающих была предписана Первым Никейским собором в 325 году, но без использования термина viaticum . Обсуждение в Фредерике С. Пакстоне, «Христианизация смерти: создание ритуального процесса в Европе раннего средневековья» (Cornell University Press, 1990), стр. 33 . Пакстон вместе с другими учеными, которых он цитирует, считает, что совершение Евхаристии умирающим уже было установившейся практикой в четвертом веке; Эрик Ребиллар утверждал, что случаи в III-IV веках были исключениями и что только в VI веке виатикум проводился на регулярной основе ( In hora mortis: Эволюция христианского пастырского ухода за смертью в IV и IV веках). V век и «Латинский Запад» , Французская школа Рима, 1994). См. также обзор этой работы, сделанный Пакстоном, American Historical Review 101 (1996) 1528. Те, кто считает эту практику более ранней, считают, что она использовалась как христианская альтернатива оболу Харона; для тех, кто считает, что это произошло позже, виатикум рассматривается как широко применяемый только после того, как он больше не считался просто замаскированной дохристианской традицией. Дальнейшее обсуждение ниже Христианская трансформация ниже.

- ↑ Хибернианский Синод (хранится в Собрании Хибернианских канонов 8-го века ), книга 2, глава 16 (стр. 20 в издании Вассершлебена), цитируется в Смите , «Словарь христианских древностей» , стр. 20. 2014 год

- ^ Фома Аквинский , Summa Theologica , часть 3, вопрос 73, статья V, обсуждаемая у Бенджамина Брэнда, « Viator ducens ad celestia : евхаристическое благочестие, папская политика и мотет начала пятнадцатого века», Journal of Musicology 20 (2003), стр. 261–262, особенно примечание 24; см. также Клод Кароцци, «Живые и мертвые от святого Августина до Юлиана Толедского », в книге «Путешествие души в потусторонний мир согласно латинской литературе (пятый – тринадцатый века) , собрание Французской школы Рима, 189 ( Дворец Фарнезе, 1994), стр. 13–34 об Августине .

- ^ Лидделл и Скотт, Греко-английский лексикон (Оксфорд: Clarendon Press 1843, печать 1985 г.), запись на ἐφοδεία, стр. 745–746.

- ^ Грабка, «Христианский Виатикум», с. 27.

- ^ Оригинальные лекиты, описанные Артуром Фэрбенксом, Афинские лекиты с контурным рисунком матовым цветом на белом фоне (Macmillan, 1914), стр. 85 онлайн.

- ^ Сьюзан Т. Стивенс, «Обол Харона», с. 216.

- ^ Палатинская антология 7.67.1–6; см. также 7.68, 11.168, 11.209.

- ^ Лукиан , Харон 11.

- ↑ Проперций , Книга 4, элегия 11, строки 7–8. преступного мира Образы в этом стихотворении см. в Лео К. Карране, «Проперций 4.11: Греческие героини и смерть», Classical Philology 63 (1968) 134–139.

- ^ Стивенс, «Обол Харона», стр. 216–223, для обсуждения и дополнительных примеров.

- ^ Палатинская антология 7.67.1–6.

- ^ Поскольку не представлены ни взрослые мужчины (которые, как ожидалось, будут готовы к неминуемой смерти во время военной службы), ни пожилые женщины, более мягкое поведение Харона может быть призвано облегчить переход для тех, кто столкнулся с неожиданной или преждевременной смертью. Полное обсуждение в Кристиане Сурвину-Инвуд, «Чтение» греческой смерти: к концу классического периода (Oxford University Press, 1996), стр. 316 и далее, ограниченный предварительный просмотр здесь.

- ^ Сурвину-Инвуд, «Чтение» греческой смерти , с. 316.

- ↑ Люциан , «На похоронах 10» (диалог, также известный как «О трауре »), у Стивенса, «Обол Харона», стр. 218.

- ^ Люциан , Диалоги мертвых, 22.1

- ^ У. Беар, « Тацит о немцах », Греция и Рим 11 (1964), стр. 11. 74.

- ^ Л. В. Гринселл, «Паромщик и его гонорар: исследование этнологии, археологии и традиций», Folklore 68 (1957), стр. 264–268; Дж. М. К. Тойнби, Смерть и погребение в римском мире (JHU Press, 1996), с. 49 ; о двусмысленности более поздних свидетельств, Барбара Дж. Литтл, Текстовая археология (CFC Press, 1991), с. 139 ; проколотые англосаксонские монеты и их возможная амулетическая или магическая функция в захоронениях, TSN Moorhead, «Римская бронзовая чеканка в субримской и ранней англосаксонской Англии», в книге « Чеканка и история в мире Северного моря », ок. 500–1250 гг. Н.э.: Очерки в честь Мэрион Арчибальд (Брилл, 2006), стр. 99–109.

- ↑ Сьюзен Т. Стивенс, «Обол Харона», с. 225.

- ^ А. Дестропер-Георгиадес, Свидетельства о монетах в погребальных культах на Кипре в период Ахеменидов (табл. I) (Париж: Габальда, 2001), с английским резюме в Cat.inist CNRS каталоге .

- ^ Описание примера из Афин см. в HB Walters, Каталог терракот в Отделе греческих и римских древностей ( Британский музей , 1903), стр. 186.

- ^ Дэвид М. Робинсон, «Жилые кварталы и кладбища в Олинфе», Американский журнал археологии 36 (1932), стр. 125.

- ^ Стивенс, «Обол Харона», стр. 224–225; Моррис, Ритуал смерти и социальная структура в классической древности , с. 106.

- ^ Дэвид Блэкман, «Археология в Греции 1999–2000», Archaeological Reports 46 (1999–2000), стр. 149.

- ^ Дэвид Блэкман, «Археология в Греции 1996–97», Archaeological Reports 43 (1996–1997), стр. 80–81.

- ^ К. Таснцаноглу и Джордж М. Парассоглу, «Две золотые ламели из Фессалии», Hellenica 38 (1987) 3–16.

- ^ The Reed Painter привел пример.

- ^ Л. В. Гринселл, «Паромщик и его гонорар», Folklore 68 (1957), стр. 261; Келд Гриндер-Хансен, «Плата Харона в Древней Греции?» Acta Hyperborea 3 (1991), с. 210; Карен Стирс, «Потеря картины: изменение и преемственность в афинских могильных памятниках в четвертом и третьем веках до нашей эры», в книге « Слово и образ в Древней Греции», под редакцией Н. К. Раттера и Брайана А. Спаркса (Edinburgh University Press, 2000), стр. . 222. Примеры лекитов с изображением Харона, описанных Артуром Фэрбенксом, Афинские лекиты с контурным рисунком матовым цветом на белом фоне (Нью-Йорк: Macmillan, 1914), стр. 13–18, 29, 39, 86–88, 136–138. , примеры с монетой описаны на стр. 173–174 и 235. Пример с монетой также отмечен Эдвард Т. Кук, Популярный справочник по греческим и римским древностям в Британском музее (Лондон, 1903 г.), стр. 370–371. Лекитос на белом фоне, изображающий паром Харона и Гермеса, ведущего душу, Метрополитен-музей , Хронология истории искусств Хайльбрунна, изображения и обсуждения в Интернете и в архиве. Картины в вазах из Theoi Project: Харон работы Тростникового художника ; Харон художника Тимбоса ; Харон и Гермес художника Сабурова ; Харон и Гермес Психопомп.

- ^ К. Панайотова, « Аполлония Понтическая : недавние открытия в некрополе », в книге «Греческая колонизация Черноморья » (Franz Steiner Verlag, 1998), стр. 103 ; информацию о монетах этого региона см. в Классической нумизматической группе «Чеканка Горгоны из Аполлонии Понтики».

- ^ М. Викерс и А. Кахидзе, «Британско-грузинские раскопки в Пичвнари , 1998 г.: «Греческие» и «Колхидские» кладбища», Anatolian Studies 51 (2001), стр. 66.

- ^ См. Тамила Мгалоблишвили, Древнее христианство на Кавказе (Routledge, 1998), стр. 35–36.

- ^ ADH Bivar, « Ахеменидские монеты, веса и меры», в Кембриджской истории Ирана (Cambridge University Press, 1985), том. 2, стр. 622–623, со ссылками на археологические свидетельства в примечании 5.

- ^ Энциклопедия Ираника , «Смерть среди зороастрийцев». Архивировано 18 марта 2005 г. в Wayback Machine . цитируя Мэри Бойс и Франца Грене, «История зороастризма: зороастризм под македонским и римским правлением» (Brill, 1991), стр. 66 и 191, и Мэри Бойс, «Персидская цитадель зороастризма» (Clarendon Press, 1977), стр. 155.

- ^ Сэмюэл Р. Вольф, «Погребальная практика в персидский период Леванта » , Ближневосточная археология 65 (2002), стр. 136, цитируется Э. Липинский, «Выражения финикийского культа в персидский период», в книге « Симбиоз, символизм и сила прошлого: Ханаан, Древний Израиль и их соседи от позднего бронзового века до римских Палестин» (Eisenbrauns, 2003) 297– 208. Задокументированные гробницы расположены в Камид-эль-Лозе, Атлите и Макмише ( Тель-Михал ) на территории современного Израиля .

- ^ Крейг А. Эванс, «Раскопки Каиафы , Пилата и Симона Киринеянина : оценка литературных и археологических свидетельств» в книге «Иисус и археология» (Eerdmans Publishing, 2006), стр. 329 онлайн , особенно примечание 13; Сет Шварц, Империализм и еврейское общество с 200 г. до н.э. по 640 г. н.э. (Princeton University Press, 2001), с. 156 онлайн , особенно примечание 97 и предостережения по его интерпретации.

- ^ Крейг А. Эванс, Иисус и оссуарии (Baylor University Press, 2003), стр. 106–107. Упоминание о Хароне цитируется как b. Моэд Катан 28б.

- ^ библиотека иберийских ресурсов Стивен МакКенна, «Язычество и языческие выживания в Испании в четвертом веке», Интернет- , дополнительные ссылки, примечание 39.

- ^ Блез Пишон, L'Aisne (Академия надписей и изящной словесности, 2002), с. 451.

- ^ Статистика, собранная Стивенсом из нескольких источников, «Обол Харона», стр. 223–226; статистика, предложенная также Келдом Гриндером-Хансеном, «Плата Харона в Древней Греции?», Acta Hyperborea 3 (1991), стр. 210–213; см. также Г. Халсолл, «Истоки рейхенгреберцивилизации : сорок лет спустя», в книге « Галлия пятого века: кризис идентичности?» (Издательство Кембриджского университета, 1992), с. 199 и след.

- ^ Бонни Эффрос, «Погребальный инвентарь и ритуальное выражение идентичности», в книге « От римских провинций к средневековым королевствам » , под редакцией Томаса Ф.К. Ноубла (Routledge, 2006), стр. 204–205 , со ссылкой на Бейли К. Янга, «Язычество, христианизация». et rites funéraires mérovingiens», « Археология ». médiévale 7 (1977) 46–49, ограниченный предварительный просмотр онлайн.

- ^ Мэрит Гаймстер, «Скандинавские золотые брактеаты в Британии: деньги и средства массовой информации в темные века», Medieval Archeology 36 (1992), стр. 7

- ^ Для настольной игры, такой как римская ludus latrunculorum , ирландская игра fidchell или германская tafl игра .

- ^ Дэвид А. Хинтон, Золото и позолота, горшки и булавки: имущество и люди в средневековой Британии (Oxford University Press, 2006), стр. 32–33.

- ^ Мэрит Гаймстер, «Скандинавские золотые брактеаты в Британии», Medieval Archeology 36 (1992), pdf здесь ; см. также Мортен Аксбо и Энн Кроманн, « DN ODINN PF AUC ? Германские «имперские портреты» на скандинавских золотых брактеатах», Acta Hyperborea 4 (1992).

- ^ Гарет Уильямс, «Обращение и функция чеканки монет в Англии периода конверсии», в книге « Чеканка и история в мире Северного моря», ок. 500–1250 гг. н.э. (Brill, 2006), стр. 147–179, особенно стр. 178 , со ссылкой на Филипа Грирсона, «Цель монет Саттон-Ху», Antiquity 44 (1970) 14–18; Филип Грирсон и Марк Блэкберн, Средневековая европейская чеканка: раннее средневековье (5–10 века) (Cambridge University Press, 2007), том. 1, стр. 124–125 , отмечая, что «не все ученые принимают эту точку зрения»; Британский музей, «Золотые монеты и слитки из корабельного захоронения в Саттон-Ху», изображение клада монет здесь ; дальнейшее обсуждение Алана М. Сталя «Природа посылки с монетами из Саттон-Ху» в книге « Путешествие в другой мир: наследие Саттон-Ху» (University of Minnesota Press, 1992), стр. 9 и далее.

- ^ Люциан, «Диалоги мертвых» 22 ; АЛМ Кэри, «Появление Харона у лягушек », Classical Review 51 (1937) 52–53, цитирует описание Фуртвенглера, Archiv für Religionswissenschaft 1905, p. 191.

- ^ Сигне Хорн Фуглесанг, «Викинги и средневековые амулеты в Скандинавии», Fornvännen 84 (1989), стр. 22, с цитатами, полный текст здесь.

- ^ Маркус Луи Раутман, Повседневная жизнь в Византийской империи (Greenwood Publishing Group, 2006), стр. 11.

- ^ Стивенс, «Обол Харона», с. 226; GJC Snoek, Средневековое благочестие от реликвий до Евхаристии: процесс взаимного взаимодействия (Leiden 1995), с. 103, с документацией в примечании 8; Рамзи МакМаллен , Христианство и язычество в четвертом-восьмом веках (Yale University Press, 1997), источники приведены на стр. 218, примечание 20 ; в христианских могилах Галлии 4-го века, Бонни Эффрос, Создание сообщества с едой и питьем в Меровингской Галлии (Macmillan, 2002), с. 82; о сложности отличить христианские захоронения от традиционных в Галлии IV века , Марк Дж. Джонсон, «Язычески-христианские погребальные практики четвертого века: общие гробницы?» Журнал ранних христианских исследований 5 (1997) 37–59.

- ^ Блез Пишон, L' Aisne (Академия надписей и изящной словесности, 2002), с. 95.

- ^ Л. В. Гринселл, «Паромщик и его гонорар» в Folklore 68 (1957), стр. 265 и 268.

- ^ Рональд Берн, «Фольклор из Ньюмаркета, Кембриджшир» в Folklore 25 (1914), стр. 365.

- ^ Томас Пекари, « Mors perpetua est. Zum Jenseitsglauben in Rom» в Laverna 5 (1994), стр. 96, цитируется Рамзи МакМалленом , Христианство и язычество в четвертом-восьмом веках (Yale University Press, 1997), стр. 218 (примечание 20) и 268. В ссылке Макмаллена неясно, каким образом монеты были включены в захоронение.

- ^ Грабка, "Христианский Виатикум", с. 13, с обширными ссылками; Реннелл Родд , Обычаи и предания современной Греции (Д. Стотт, 1892), 2-е издание, стр. 126.

- ^ Л. В. Гринселл, «Паромщик и его гонорар», Folklore 68 (1957), стр. 263.

- ^ Седрик Г. Боултер, «Могилы на улице Ленорман, Афины», Hesperia 32 (1963), стр. 115 и 126, с другими цитируемыми примерами. О золотых венках как характеристике погребения среди тех, кто исповедует традиционные религии, Минуций Феликс , Октавий 28.3–4, цитируется Марком Дж. Джонсоном, «Язычески-христианские погребальные практики четвертого века: общие гробницы?» Журнал ранних христианских исследований 5 (1997), с. 45.

- ^ Т. Дж. Данбабин, «Археология в Греции, 1939–45», Журнал эллинских исследований 64 (1944), стр. 80.

- ^ Рой Котански, «Заклинания и молитвы о спасении на греческих амулетах с надписями», в книге Magika Hiera: Древнегреческая магия и религия, под редакцией Кристофера А. Фараоне и Дирка Оббинка (Oxford University Press, 1991), стр. 116. Музею Гетти принадлежит выдающийся образец орфического молитвенного листа IV века до нашей эры из Фессалии, позолоченный прямоугольник размером примерно 1 на 1½ дюйма (2,54 на 3,81 см), который можно просмотреть в Интернете.

- ^ Фриц Граф и Сара Айлс Джонстон, Ритуальные тексты для загробной жизни: Орфей и вакхические золотые таблички (Routledge, 2007), с. 26 онлайн стр. 28 онлайн и стр. 32, 44, 46, 162, 214.

- ^ Д. Р. Джордан, «Золотая табличка с надписью из Винья Кодини», Американский журнал археологии 89 (1985) 162–167, особенно примечание 32; дополнительное описание Кэмпбелла Боннера , «Неясная надпись на золотой табличке», Hesperia 13 (1944) 30–35.

- ^ Немецкий археологический институт , Ливан, Баальбек-Дурис. Архивировано 8 августа 2008 г. в Wayback Machine .

- ^ Ж.-Б. Шабо, Chronique de Michel le Syrien , Patriarque jacobite d'Antioche (1166–99) , vol. 4 (Париж, 1910 г.), цитируется и обсуждается Сюзанной Элм, «Пронзенные бронзовыми иглами: антимонтанистские обвинения в ритуальной стигматизации в их контексте четвертого века», Журнал ранних христианских исследований 4 (1996), стр. 424.

- ↑ Эту точку зрения утверждала Мария Гуардуччи в книге Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia 15 (1939) 87ff, на которую ссылается Маркус Н. Тод, «Прогресс греческой эпиграфики , 1941–1945», Journal of Hellenic Studies 65 (1945). ), с. 89.

- ^ Текст проблематичен и поврежден; Морис П. Каннингем, «Стихи Аврелия Прудентия Клементиса», Corpus Christianorum 126 (Turnholt, 1966), с. 367

- ^ Пруденций , Перистефанон 10.1071–90; обсуждение в Сюзанне Элм, «Пронзённые бронзовыми иглами», Журнал ранних христианских исследований 4 (1996), стр. 423.

- ↑ Сообщения Reuters с фотографией: «Греция раскапывает сокровища на месте рождения Александра » и Associated Press : «Греческие археологи раскапывают драгоценности на кладбище», оба получены через Yahoo! Новости от 5 октября 2008 г. Репортаж AP через National Geographic заархивирован здесь с фотографией.

- ^ В Британском музее есть пример.

- ^ Бонни Эффрос, Забота о теле и душе: погребение и загробная жизнь в Меровингов мире (Penn State Press, 2002), стр. 48 и 158, с дополнительными ссылками в примечании 78.

- ^ TSN Moorhead, «Римская бронзовая чеканка в субримской и ранней англосаксонской Англии», в книге « Чеканка и история в мире Северного моря», ок. 500–1250 гг. н.э. (Брилл, 2006), стр. 100–101.

- ↑ См. «Могильную группу Беллуно», Британский музей , где представлен ломбардский пример , также в архиве.

- ^ Герберт Шютц , Инструменты, оружие и украшения: германская материальная культура в докаролингской Центральной Европе , 400–750 (Brill, 2001), с. 98 онлайн , с фотографическими примерами, рисунок 54 онлайн.

- ^ Мэрит Гаймстер, «Скандинавские золотые брактеаты в Британии», Medieval Archeology 36 (1992), стр. 20–21.

- ^ Лондонский музей , «Сокровища саксонского короля Эссекса : недавнее открытие в Саутенд-он-Си », с изображением золотых крестов здесь. Архивировано 19 апреля 2009 г. в Wayback Machine.

- ↑ Лондонский музей, «Сокровище саксонского короля Эссекса», английские стеклянные сосуды здесь. Архивировано 8 января 2009 г. в Wayback Machine и золотые монеты Меровингов здесь. Архивировано 19 апреля 2009 г. в Wayback Machine .

- ^ Гарет Уильямс, «Обращение и функция чеканки монет в Англии периода конверсии, ок. 580–675 гг. Н. Э.», в книге «Чеканка и история в мире Северного моря», ок. 500–1250 гг. н. э. (Brill, 2006), стр. 166–167 ; более полное обсуждение христианской практики Мэри Маргарет Фулгам, «Монеты, используемые в качестве амулетов в поздней античности», в книге « Между магией и религией: междисциплинарные исследования древней средиземноморской религии и общества » (Rowman & Littlefield, 2001), стр. 139–148 онлайн.

- ^ Сигне Хорн Фуглесанг, «Викинги и средневековые амулеты в Скандинавии», Fornvännen 84 (1989), стр. 18–19, рисунки с примерами, стр. 20–22.

- ^ Шарон Ратке, Гульдгуббе - Einblicke in die Völkerwanderungszeit (Диссертация, Боннский университет, 2009 г.), [1] Архивировано 3 марта 2012 г. в кратком изложении Wayback Machine на английском языке, стр. 229 и аннотация. Архивировано 3 марта 2012 г. в Wayback Machine.

- ^ Шэрон Радке и Рудольф Симек, «Галгуббер: реликвии дохристианских законных ритуалов?», в книге « Древнескандинавская религия в долгосрочных перспективах: происхождение, изменения и взаимодействия » (Nordic Academic Press, 2006), стр, 262–263 ( см. также «Интерпретации» в Интернете. Архивировано 19 июля 2011 г. на Wayback Machine.

- ^ Мэрион Лоуренс, «Корабли, монстры и Иона», Американский журнал археологии 66 (1962), стр. 291, примечание 9.

- ^ Джон Катберт Лоусон, Новогреческий фольклор и древнегреческая религия: исследование выживания (Cambridge University Press, 1910), стр. 108.

- ↑ См., например, статью о египетском боге Акене .

- ^ Грабка, «Христианский Виатикум», стр. 2–3. Влияние может быть трудно установить или опровергнуть; Раймонд А. Дарт, «Корабли смерти в Юго-Западной Африке и Юго-Восточной Азии», South African Archaeological Bulletin 17 (1962) 231–234, считал возможным, что африканские резные «корабли мертвых» находились под влиянием египетских верований или даже концепция парома Харона. Чтобы проиллюстрировать сложность установления влияния, можно привести обнаружение стелы VIII века до н.э. на территории современной Турции , о котором было объявлено в ноябре 2008 года. Считается, что это указывает на «динамику культурных контактов и обмена на пограничных территориях древности, где индоевропейские и Семитские люди взаимодействовали в железном веке», как сообщил Джон Ноубл Уилфорд, «Найдено: древний памятник душе», New York Times (18 ноября 2008 г.), онлайн.

- ^ Брюс Линкольн , «Паромщик мертвых», Журнал индоевропейских исследований 8 (1980), стр. 41; Целью Линкольна в то время было установить центум-сатемную развилку протоиндоевропейской о перевозчиках мифологии , и он не обсуждал оплату пошлины. Очень краткое изложение индоевропейской загробной жизни см. в книге Бенджамина В. Фортсона IV «Загробная жизнь» в книге «Индоевропейский язык и культура: введение» (Blackwell Publishing, 2004), стр. 25.

- ^ Jump up to: а б Сурвину-Инвуд, «Читая греческую смерть» , с. 313.

- ^ Диодор Сицилийский , 1.92.2 и 1.96.8; то же самое касается и Грабки, «Христианский Виатикум», стр. 2–3; скептицизм со стороны Брюса Линкольна , «Паромщик мертвых», Журнал индоевропейских исследований 8 (1980), стр. 41.

- ^ Л. В. Гринселл, «Паромщик и его гонорар», Folklore 68 (1957), стр. 258–261.

- ^ Стивенс, «Обол Харона», с. 227