германские народы

Германские народы — племенные группы, жившие на севере Европы в эпоху классической античности и раннего средневековья . римской эпохи В современной науке они обычно включают не только германцев , которые жили как в Германии, так и в некоторых частях Римской империи, но также и все германоязычные народы этой эпохи, независимо от того, где они жили, в первую очередь готов . Другой термин, «древние германцы» , многие ученые считают проблематичным, поскольку он предполагает идентичность с современными немцами . Хотя римские авторы впервые описали Германию к западу от Рейна, они описали свою родину Германию как простирающуюся от Рейна на западе до южной Скандинавии и Вислы на востоке, а также на юге до верхнего Дуная . [ 1 ] Другие говорящие на германском языке, такие как бастарны и готы, жили дальше на восток, на территории нынешней Молдовы и Украины . Термин «германцы» обычно используется только для обозначения исторических народов с 1 по 4 века нашей эры. [ 2 ]

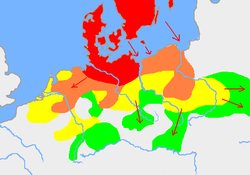

В разных академических дисциплинах есть свои определения того, что делает кого-то или что-то «германским». [ 3 ] Некоторые ученые призывают к полному отказу от этого термина как современной конструкции, поскольку объединение «германских народов» вместе подразумевает общую групповую идентичность, о которой имеется мало свидетельств. [ 4 ] Другие ученые защищают дальнейшее использование этого термина и утверждают, что общий германский язык позволяет говорить о «германских народах», независимо от того, считали ли эти древние и средневековые народы себя имеющими общую идентичность. [ 5 ] Ученые в целом согласны с тем, что можно относиться к германоязычным народам примерно с 500 г. до н.э. [ 6 ] Археологи обычно связывают самые ранние германоязычные народы с культурой Ясторф доримского железного века на юге Дании и северной Германии с VI по I века до нашей эры, примерно в то же время, когда, первый германский сдвиг согласных как предполагается, произошел , что привело к к узнаваемо германским языкам. [ 7 ] [ а ] Германские языки распространились на юг, восток и запад, вступая в контакт с кельтскими , иранскими , балтийскими и славянскими народами, прежде чем они были отмечены римлянами.

Римские авторы впервые описали германцев у Рейна в I веке до нашей эры, когда Римская империя устанавливала свое господство в этом регионе. При императоре Августе (27 г. до н. э. – 14 г. н. э.) римляне пытались завоевать большую часть Германии между Рейном и Эльбой , но отступили после шокирующего поражения в битве в Тевтобургском лесу в 9 г. н. э. Римляне продолжали тщательно управлять германской границей, вмешиваясь в приграничную политику и строя длинную укрепленную границу, Лимес Германикус . С 166 по 180 год нашей эры Рим был втянут в конфликт против германских маркоманов и квадов с их союзниками, который был известен как Маркоманские войны . После этого крупного разрушения впервые в исторических записях появляются новые германские народы, такие как франки , готы , саксы и алеманны . В период миграции (375–568 гг.) такие германские народы вошли в состав Римской империи и в конечном итоге основали свои собственные « варварские королевства » на территории самой Западной Римской империи. Со временем франки стали самыми могущественными из них, покорив многих остальных. В конце концов, франкский король Карл Великий потребовал для себя титул императора Священной Римской империи в 800 году.

Археологические находки позволяют предположить, что источники римской эпохи изображали германский образ жизни как более примитивный, чем он был на самом деле. Вместо этого археологи обнаружили свидетельства сложного общества и экономики по всей Германии. Германоязычные народы изначально разделяли схожие религиозные обряды. Обозначаемые термином германское язычество , они различались по всей территории, занимаемой германоязычными народами. В период поздней античности большинство континентальных германских народов и англосаксы Британии обратились в христианство, но саксы и скандинавы обратились в христианство гораздо позже. Германские народы имели родное письмо, известное как руны , примерно с первого века или ранее, которое постепенно было заменено латинским письмом , хотя и после этого руны продолжали использоваться для специализированных целей.

Традиционно считалось, что германские народы обладают правом, в котором доминируют концепции вражды и кровной компенсации . Точные детали, природа и происхождение того, что до сих пор обычно называют « германским правом », в настоящее время являются спорными. Римские источники утверждают, что германские народы принимали решения на народном собрании (вещь ) , но у них также были короли и военачальники. Древние германоязычные народы, вероятно, разделяли общую поэтическую традицию, аллитерационный стих , а более поздние германские народы также разделяли легенды, берущие начало в период миграции.

Публикация Тацита » « Германии учеными -гуманистами в 1400-х годах сильно повлияла на зарождающуюся идею «германских народов». Более поздние учёные периода романтизма , такие как Якоб и Вильгельм Гримм , разработали несколько теорий о природе германских народов, находившихся под сильным влиянием романтического национализма . Для этих ученых «германцы» и современные «немцы» были идентичны. Идеи о первых немцах также пользовались большим влиянием среди членов националистического и расистского движения völkisch , а затем были приняты нацистами . Во второй половине 20-го века спорное злоупотребление древней германской историей и археологией было дискредитировано и с тех пор привело к негативной реакции на многие аспекты более ранней науки.

Терминология

[ редактировать ]Этимология

[ редактировать ]Этимология латинского слова Germani , от которого произошли латинская Germania и английская Germanic, неизвестна, хотя было выдвинуто несколько предложений. Даже язык, из которого он произошел, является предметом споров, высказываются предположения о германском, кельтском , латинском и иллирийском происхождении. [ 10 ] Хервиг Вольфрам , например, считает, что германцы должны быть галльцами . [ 11 ] Историк Вольфганг Пфайфер более или менее согласен с Вольфрамом и предполагает, что имя Germani, вероятно, имеет кельтскую этимологию и связано со староирландским словом gair («соседи») или может быть связано с кельтским словом, обозначающим их боевые кличи, gairm . что упрощается до «соседей» или «крикунов». [ 12 ] Независимо от языка происхождения, это имя было передано римлянам через кельтских носителей. [ 13 ]

Неясно, называла ли себя когда-либо какая-либо этническая группа германцами . [ 14 ] К поздней античности только народы, живущие вблизи Рейна, особенно франки авторами назывались германцами или германцами , а иногда и алеманны, латинскими и греческими соответственно. [ 15 ] Впоследствии немецкий язык перестал использоваться как название какой-либо группы людей и был возрожден как таковой только гуманистами в 16 веке. [ 14 ] Ранее ученые периода Каролингов (8–11 вв.) уже начали использовать Германию и Германику в территориальном смысле для обозначения Восточной Франции . [ 16 ]

В современном английском языке прилагательное «германский» отличается от немецкого , которое обычно используется только в отношении современных немцев. Германский язык относится к древним германцам или к более широкой германской группе. [ 17 ] В современном немецком языке древние немцы называются Germanen , а Germania — Germanien , в отличие от современных немцев ( Deutsche ) и современной Германии ( Deutschland ). Однако прямыми эквивалентами на английском языке являются Germans для Germani и Germany для Germania. [ 18 ] латинская Германия хотя также используется . Чтобы избежать двусмысленности, германцев можно вместо этого называть «древними немцами» или германцами, используя латинский термин на английском языке. [ 19 ] [ 17 ]

Современные определения и противоречия

[ редактировать ]Современное определение германских народов сложилось в 19 веке, когда термин «германский» был связан с недавно выявленной германской языковой семьей . Лингвистика дала новый способ определения германских народов, который стал использоваться в историографии и археологии. [ 20 ] [ 3 ] Хотя римские авторы не исключали последовательно кельтскоязычных людей и не имели термина, соответствующего германоязычным народам, это новое определение, в котором германский язык использовался в качестве основного критерия, представляло германцев как народ или нацию ( Volk ) со стабильной групповая идентичность, связанная с языком. В результате некоторые ученые считают Germani (латинские) или Germanoi (греческие) источников римской эпохи негерманскими, если они, казалось бы, говорили на негерманских языках. [ 21 ] Для ясности германские народы, когда их определяют как «носителей германского языка», иногда называют «германоязычными народами». [ 3 ] Сегодня термин «германский» широко применяется к «феноменам, включая идентичности, социальные, культурные или политические группы, к материальным культурным артефактам, языкам и текстам и даже к конкретным химическим последовательностям, обнаруженным в ДНК человека». [ 22 ] Некоторые ученые продолжают использовать этот термин для обозначения культуры, существовавшей между I-IV веками нашей эры, но большинство историков и археологов, исследующих Позднюю Античность и Раннее Средневековье, больше не используют его. [ 23 ]

Помимо обозначения языковой семьи (т. е. «германских языков»), применение термина «германский» стало спорным в науке с 1990 года. [ 3 ] особенно среди археологов и историков. Ученые все чаще ставят под сомнение представление об этнически определенных группах людей ( Völker ) как стабильных основных субъектах истории. [ 24 ] Связь археологических комплексов с этнической принадлежностью также подвергается все большему сомнению. [ 25 ] Это привело к тому, что в разных дисциплинах были разработаны разные определения слова «германский язык». [ 3 ] Начиная с работы «Школы Торонто» вокруг Уолтера Гоффарта , различные ученые отрицали, что когда-либо существовало что-либо вроде общей германской этнической идентичности. Такие ученые утверждают, что большинство представлений о германской культуре взяты из гораздо более поздних эпох и перенесены в древность. [ 26 ] Историки Венской школы, такие как Вальтер Пол , также призвали избегать этого термина или использовать его с тщательным объяснением. [ 27 ] и утверждал, что существует мало свидетельств общей германской идентичности. [ 28 ] Англосаксонист Леонард Нейдорф пишет, что историки континентально-европейских германских народов V и VI веков «согласны» с тем, что не было пангерманской идентичности или солидарности. [ 29 ] Поддерживает ли ученый существование общей германской идентичности или нет, часто связано с его позицией относительно природы конца Римской империи . [ 30 ]

Защитники дальнейшего использования термина «германский» утверждают, что носителей германских языков можно идентифицировать как германских людей по языку, независимо от того, как они себя видели. [ 5 ] Лингвисты и филологи обычно скептически реагировали на утверждения об отсутствии германской идентичности или культурного единства. [ 31 ] и они могут рассматривать германский язык просто как давно устоявшийся и удобный термин. [ 32 ] Некоторые археологи также выступали за сохранение термина «Германский» из-за его широкой узнаваемости. [ 33 ] Археолог Хайко Штойер определяет свою работу о германцах в географических терминах (охватывая Германию ), а не в этнических терминах. [ 1 ] Тем не менее, он приводит доводы в пользу некоторого чувства общей идентичности между германцами , отмечая использование общего языка, общего рунического письма , различных общих объектов материальной культуры, таких как брактеаты и гульгубберы (маленькие золотые предметы), а также конфронтацию с Римом как вещи, которые могло вызвать ощущение общей «германской» культуры. [ 34 ] Несмотря на осторожность в использовании германского языка для обозначения народов, Себастьян Братер , Вильгельм Хейцманн и Штеффен Патцольд, тем не менее, ссылаются на дальнейшие общие черты, такие как широко засвидетельствованное поклонение божествам, таким как Один , Тор и Фригг , а также общая легендарная традиция . [ 32 ]

Классическая терминология

[ редактировать ]Первым автором, описавшим германцев как большую категорию народов, отличающихся от галлов и скифов, был Юлий Цезарь , писавший около 55 г. до н.э. во время своего правления Галлией. [ 35 ] По мнению Цезаря, самой яркой определяющей характеристикой германцев было то, что их родина находилась к востоку от Рейна . [ 36 ] напротив Галлии на западной стороне. Цезарь стремился объяснить, почему его легионы остановились на Рейне, а также почему германцы были более опасны, чем галлы, и представляли постоянную угрозу для империи. [ 37 ] Он также классифицировал кимвров и германцев , народы, ранее вторгшиеся в Италию, как германцев и примеры этой угрозы для Рима. [ 38 ] [ 39 ] Хотя Цезарь описал Рейн как границу между германцами и кельтами, он также описывает группу людей, которых он идентифицирует как германцев , живущих на западном берегу Рейна на северо-востоке Галлии, Germani cisrhenani . [ 40 ] Неясно, действительно ли эти немцы говорили на германском языке. [ 41 ] Согласно римскому историку Тациту в его «Германии» (ок. 98 г. н.э.), именно среди этой группы, особенно тунгри , впервые возникло название «германцы» , которое распространилось на другие группы. [ 42 ] Тацит продолжает упоминать германские племена на западном берегу Рейна в период ранней Империи. [ 43 ] Отделение Цезаря германцев от кельтов не было поддержано большинством греческих писателей. [ 44 ]

Цезарь и последовавшие за ним авторы считали Германию простирающейся к востоку от Рейна на неопределенное расстояние, ограниченной Балтийским морем и Герцинским лесом . [ 45 ] Плиний Старший и Тацит провели восточную границу по Висле . [ 46 ] Верхний Дунай служил южной границей. Между этим местом и Вислой Тацит нарисовал неясную границу, описав Германию как отделенную на юге и востоке от даков и сарматов взаимным страхом или горами. [ 47 ] Эта неопределенная восточная граница связана с отсутствием стабильных границ в этой области, которые поддерживали римские армии вдоль Рейна и Дуная. [ 44 ] Географ Птолемей (2 век н. э.) применил к этой области название Germania magna («Великая Германия», греческий : Γερμανία Μεγάλη ), противопоставляя ее римским провинциям Germania Prima и Germania Secunda (на западном берегу Рейна). [ 48 ] В современной науке Germania magna иногда также называют Germania libera («свободная Германия»). [ 49 ] имя, придуманное Якобом Гриммом около 1835 года. [ 50 ]

Цезарь, а вслед за ним Тацит изображали германцев как людей, разделяющих элементы общей культуры. [ 51 ] В небольшом количестве отрывков Тацита и других римских авторов (Цезаря, Светония) упоминаются германские племена или отдельные лица, говорящие на языке, отличном от галльского. Для Тацита ( Германия 43, 45, 46) язык был характерной, но не определяющей чертой германских народов. [ 52 ] Многие из приписываемых этнических характеристик германцев представляли их как типично «варваров», включая обладание стереотипными пороками, такими как «дикость», и такими добродетелями, как целомудрие. [ 53 ] Тацит временами не был уверен, были ли люди германскими или нет, выражая свою неуверенность в отношении бастарнов , которые, по его словам, выглядели как сарматы, но говорили как германцы , в отношении оси и котини , а также в отношении эстиев , которые были похожи на свевов, но говорили как германцы. другой язык. [ 52 ] При определении германцев древние авторы не проводили последовательного различия между территориальным определением («те, кто живет в Германии ») и этническим определением («имеющим германские этнические характеристики»), хотя эти два определения не всегда совпадали. [ 54 ]

Римляне не считали восточногерманских говорящих, таких как готы, гепиды и вандалы , , германцами а скорее связывали их с другими негерманоязычными народами, такими как гунны , сарматы и аланы . [ 44 ] Римляне описывали эти народы, в том числе и не говорившие на германском языке, как «готский народ» ( gentes Gothicae ) и чаще всего классифицировали их как «скифов». [ 55 ] Писатель Прокопий , описывая остготов, вестготов, вандалов, аланов и гепидов, вывел готские народы из древних гетов и описал их как людей, имеющих схожие обычаи, верования и общий язык. [ 56 ]

Подразделения

[ редактировать ]

В нескольких древних источниках перечислены подразделения германских племен. В первом веке нашей эры Плиний Старший перечисляет пять германских подгрупп: вандили, ингвеоны, истуэоны (живущие недалеко от Рейна), герминоны (внутри Германии) и пеуцини-бастерны (живущие в нижнем течении Дуная около даки). [ 57 ] Во второй главе « Германии» , написанной примерно полвека спустя, Тацит перечисляет только три подгруппы: ингвеоны (у моря), герминоны (во внутренних районах Германии) и истваоны (остальные племена); [ 58 ] Тацит говорит, что каждая из этих групп заявляла о своем происхождении от бога Маннуса , сына Туисто . [ 59 ] Тацит также упоминает вторую традицию, согласно которой было четыре сына Маннуса или Туисто, от которых заявляют о своем происхождении группы Марси, Гамбриви, Свебы и Вандили. [ 60 ] [ 61 ] Герминоны упоминаются также у Помпония Мелы , но в остальном эти подразделения не встречаются в других древних трудах о германцах . [ 60 ]

В перечислении германских подгрупп Тацитом и Плинием есть ряд несоответствий. Хотя и Тацит, и Плиний упоминают некоторые скандинавские племена, они не включены в подразделения. [ 57 ] В то время как Плиний относит свевов к Герминонам, Тацит рассматривает их как отдельную группу. [ 62 ] Кроме того, описание Тацитом группы племен, объединенных культом Нертуса ( Германия 40), а также культа Алкиса, контролируемого Наханарвали ( Германия 43 ), и рассказ Тацита о мифе о происхождении семнонов ( Германия 39 ) все они предполагают другие подразделения, чем три, упомянутые в главе 2 «Германии» . [ 63 ]

Подразделения, обнаруженные у Плиния и Тацита, до недавнего времени оказывали большое влияние на исследования германской истории и языка. [ 57 ] Однако, кроме Тацита и Плиния, нет никаких других текстовых указаний на важность этих групп. Подгруппы, упомянутые Тацитом, не используются им нигде в его творчестве, противоречат другим частям его творчества и не могут быть согласованы с Плинием, который столь же непоследователен. [ 62 ] [ 61 ] Кроме того, нет никаких лингвистических или археологических свидетельств существования этих подгрупп. [ 62 ] [ 64 ] Новые археологические находки, как правило, показывают, что границы между германскими народами были очень проницаемыми, и теперь ученые предполагают, что миграция, распад и формирование культурных единиц были постоянными явлениями в Германии. [ 65 ] Тем не менее, различные аспекты, такие как аллитерация многих племенных названий в рассказе Тацита и имя самого Маннуса, позволяют предположить, что происхождение от Маннуса было подлинной германской традицией. [ 66 ]

Языки

[ редактировать ]Протогерманский

[ редактировать ]Все германские языки происходят от протоиндоевропейского языка (PIE), на котором обычно говорили между 4500 и 2500 годами до нашей эры. [ 67 ] Прародителем германских языков называют прото- или общегерманский язык . [ 68 ] и, вероятно, представлял собой группу взаимопонятных диалектов . [ 69 ] Они имеют общие отличительные характеристики, которые отличают их от других индоевропейских подсемейств языков, такие как закон Гримма и Вернера , сохранение системы аблаута PIE в германской системе глаголов (особенно в сильных глаголах ) или слияние гласные качества a и o ( ə , a , o > a; ā , ō > ō ). [ 70 ] В догерманский лингвистический период (2500–500 гг. до н.э.) на протоязык почти наверняка находился под влиянием неизвестного неиндоевропейского языка , все еще заметного в германской фонологии и лексике . [ 71 ] [ б ]

Хотя протогерманский язык реконструируется без диалектов с помощью сравнительного метода , почти наверняка он никогда не был единым протоязыком. [ 74 ] Поздняя ясторфская культура занимала такую большую территорию, что маловероятно, чтобы германское население говорило на одном диалекте, и ученые выделили следы ранних языковых разновидностей. [ 75 ] Родственные диалекты самого протогерманского языка, безусловно, существовали, о чем свидетельствует отсутствие первого германского звукового сдвига (закона Гримма) в некоторых «парагерманских» записанных именах собственных, а реконструированный протогерманский язык был лишь одним из нескольких разговорных диалектов. в то время народами, идентифицированными как «германские» по римским источникам или археологическим данным. [ 76 ] Хотя римские источники называют различные германские племена, такие как свевы, алеманны, бауивари и т. д., маловероятно, что все члены этих племен говорили на одном и том же диалекте. [ 77 ]

Ранние аттестации

[ редактировать ]Определенные и исчерпывающие свидетельства существования германских лексических единиц появились только после Галлии завоевания Цезарем в I веке до нашей эры, после чего контакты с протогерманскими носителями начали активизироваться. Альки оленя , пара богов-братьев, которым поклонялись Наханарвали , даны Тацитом как латинизированная форма * alhiz (разновидность « » ), а слово sapo («краска для волос»), безусловно, заимствовано из протогерманского языка. * saipwōn- (английское мыло ) , о чем свидетельствует параллельное финское заимствование слова saipio . [ 78 ] Название фрейма , описанное Тацитом как короткое копье, которое носили германские воины, скорее всего, происходит от соединения * fram-ij-an- («идущий вперед»), о чем свидетельствуют сопоставимые семантические структуры, обнаруженные в ранних рунах. (например, raun-ij-az «испытатель», на наконечнике копья) и лингвистические родственные слова, засвидетельствованные в более поздних древнескандинавском , древнесаксонском и древневерхненемецком языках: fremja , fremmian и fremmen означают «выполнять». [ 79 ]

В отсутствие более ранних свидетельств следует предположить, что носители протогерманского языка, жившие в Германии, были членами дописьменных обществ. [ 81 ] Единственные доримские надписи, которые можно было интерпретировать как протогерманские, написанные этрусским алфавитом , были найдены не в Германии , а в Венетическом регионе. Надпись harikastiteiva \\\ip , выгравированная на шлеме Негау в III–II веках до нашей эры, возможно, германоязычным воином, участвовавшим в бою в северной Италии, интерпретируется некоторыми учеными как Харигасти Тейво ( * harja-gastiz ' армия-гость' + * teiwaz 'бог, божество'), что могло быть обращением к богу войны или знаком владения, выгравированным его владельцем. [ 80 ] Надпись Fariarix ( * farjōn- «паром» + * rīk- «правитель»), вырезанная на тетрадрахмах , найденных в Братиславе (середина I в. до н.э.), может указывать на германское имя кельтского правителя. [ 82 ]

Языковой распад

[ редактировать ]К тому времени, когда говорящие на германском языке вошли в письменную историю, их лингвистическая территория простиралась дальше на юг, поскольку существовал континуум германских диалектов (где соседние языковые разновидности лишь незначительно расходились между собой, но отдаленные диалекты не обязательно были взаимно понятны из-за накопленных различий на расстоянии). охватывал регион, примерно расположенный между Рейном , Вислой , Дунаем и южной Скандинавией в течение первых двух столетий нашей эры . [ 83 ] Носители восточногерманского языка жили на побережьях и островах Балтийского моря, в то время как носители северо-западных диалектов оккупировали территории современной Дании и приграничных частей Германии в самые ранние времена, когда их можно было идентифицировать. [ 84 ]

Во II и III веках нашей эры миграции восточногерманских родов с побережья Балтийского моря на юго-восток во внутренние районы привели к их отделению от диалектного континуума. [ 85 ] К концу III века нашей эры лингвистические расхождения, такие как потеря западногерманцами последней согласной -z, уже произошли в «остаточном» континууме северо-западных диалектов. [ 86 ] Последнее определенно закончилось после миграции англов , ютов и части саксонских племен в V и VI веках в современную Англию. [ 87 ]

Классификация

[ редактировать ]

Германские языки традиционно делятся на восточно- , северо- и западногерманские ветви. [ 88 ] В настоящее время преобладает мнение, что северо- и западногерманцы также были включены в более крупную подгруппу, называемую северо-западно-германцами. [ 89 ]

- Северо-западный германский язык : в основном характеризуется i- умлаутом и сдвигом долгой гласной *ē в сторону долгой *ā в ударных слогах; [ 90 ] он оставался диалектным континуумом после миграции восточногерманских носителей во 2-3 веках нашей эры; [ 85 ]

- Северогерманский или примитивно-скандинавский : первоначально характеризовался монофтонгизацией звука ai в ā ( засвидетельствовано примерно с 400 г. до н.э.); [ 91 ] единый северный диалект или койне, зафиксированный в рунических надписях, начиная со 2 века н.э., [ 92 ] он оставался практически неизменным до переходного периода, начавшегося в конце V века; [ 93 ] и древнескандинавский язык, о котором свидетельствуют рунические надписи, написанные в Младшем Футарке с начала эпохи викингов (8-9 вв. н.э.); [ 94 ]

- Западногерманский язык : включая древнесаксонский (засвидетельствовано с 5-го века н.э.), древнеанглийский (конец 5-го века), старофризский (6-й век), франкский (6-й век), древневерхненемецкий (6-й век) и возможно, лангобардский язык (6 в.), что почти не засвидетельствовано; [ 95 ] для них характерна главным образом потеря конечной согласной - з (засвидетельствовано с конца III в.), [ 96 ] и j удвоение согласного (засвидетельствовано примерно с 400 г. до н.э.); [ 97 ] ранние надписи из западногерманских территорий, найденные на алтарях, где приносились вотивные подношения Matronae Vacallinehae (Матронам Вакаллины) в Рейнской области, датируются ок. 160–260 гг. н.э.; Западногерманский язык оставался «остаточным» диалектным континуумом до миграции англосаксов в V – VI веках нашей эры; [ 87 ]

- Восточногерманский язык , из которого только готический язык засвидетельствован как руническими надписями (3 в. н.э.), так и текстовыми свидетельствами (в основном Библией Вульфилы ; ок. 350–380). Он вымер после падения Вестготского королевства в начале 8 века. [ 98 ] Включение бургундских и вандалийских языков в состав восточногерманской группы, хотя и правдоподобно, все еще остается неопределенным из-за их недостаточной аттестации. [ 99 ] Последний подтвержденный восточногерманский язык, крымский готский , был частично записан в 16 веке. [ 100 ]

Дальнейшие внутренние классификации все еще обсуждаются среди ученых, поскольку неясно, связаны ли внутренние особенности, общие для нескольких ветвей, с ранними общими нововведениями или с более поздним распространением местных диалектных инноваций. [ 101 ] [ с ]

История

[ редактировать ]Предыстория

[ редактировать ]

Германоязычные народы говорят на индоевропейском языке . Ведущая теория происхождения германских языков, основанная на археологических, лингвистических и генетических данных, [ 102 ] постулирует распространение индоевропейских языков из Понтийско-Каспийской степи в Северную Европу в третьем тысячелетии до нашей эры через лингвистические контакты и миграцию из культуры шнуровой керамики в современную Данию, что привело к культурному смешению с более ранней культурой воронкообразных стаканов . [ 103 ] [ д ] Последующая культура скандинавского бронзового века (ок. 2000/1750 – ок. 500 г. до н.э.) демонстрирует определенную культурную и демографическую преемственность с более поздними германскими народами. [ 8 ] и часто предполагается, что это была культура, в которой развился германский праязык , предшественник протогерманского языка. [ 104 ] Однако неясно, обладали ли эти ранние народы какой-либо этнической преемственностью с более поздними германскими народами. [ 9 ]

В целом ученые сходятся во мнении, что о германоязычных народах можно говорить после 500 г. до н. э., хотя первое упоминание названия «Германи» произошло лишь намного позже. [ 6 ] Примерно между 500 г. до н.э. и началом нашей эры археологические и лингвистические данные свидетельствуют о том, что Urheimat («изначальная родина») протогерманского языка , древней идиомы всех засвидетельствованных германских диалектов, в основном располагался на юге полуострова Ютландия. , из которого носители протогерманского языка мигрировали к приграничным частям Германии и вдоль побережий Балтийского и Северного морей, территория, соответствующая степени распространения поздней ясторфской культуры . [ 105 ] [ и ] Если культура Ясторфа является источником германских народов, то Скандинавский полуостров стал бы германским либо в результате миграции, либо ассимиляции в течение того же периода. [ 106 ] В качестве альтернативы Герман Амент подчеркнул, что две другие археологические группы, должно быть, принадлежали германцам : одна по обе стороны Нижнего Рейна и доходила до Везера , а другая в Ютландии и южной Скандинавии. Таким образом, эти группы продемонстрировали бы «полицентрическое происхождение» германских народов. [ 107 ] соседняя пшеворская культура Считается, что в современной Польше, возможно, отражает германский и славянский компоненты. [ 108 ] [ ж ] Отождествление ясторфской культуры с германской подверглось критике со стороны Себастьяна Братера , который отмечает, что, по-видимому, отсутствуют такие области, как южная Скандинавия и регион Рейн-Везер, которые, как утверждают лингвисты, были германскими, хотя и не соответствуют Определение германцев в римскую эпоху , которое включало кельтскоязычные народы дальше на юг и запад. [ 109 ]

Категория свидетельств, используемых для определения местонахождения протогерманской родины, основана на следах ранних языковых контактов с соседними языками. Германские заимствования в финском и саамском языках сохранили архаичные формы (например, финские kuningas от прагерманского * kuningaz «король»; rengas от * hringaz «кольцо» и т. д.), [ 111 ] причем более старые заимствованные слои, возможно, относятся к более раннему периоду интенсивных контактов между догерманскими и финно-пермскими (т.е. финно-саамскими ) носителями языка. [ 112 ] Общие лексические инновации между кельтскими и германскими языками, сконцентрированные в определенных семантических областях, таких как религия и война, указывают на интенсивные контакты между германцами и кельтскими народами , обычно отождествляемыми с археологической культурой Ла Тен , обнаруженной на юге Германии и в современной Чехии. [ 113 ] Ранние контакты, вероятно, имели место в догерманский и докельтский периоды, датированные 2-м тысячелетием до нашей эры. [ 114 ] [ г ] и кельты, по-видимому, имели большое влияние на германскую культуру вплоть до первого века нашей эры, что привело к высокой степени общей кельто-германской материальной культуры и социальной организации. [ 115 ] Ученые также выделили некоторые свидетельства лингвистической конвергенции между германскими и курсивными языками , урхеймат которых , как предполагается, располагался к северу от Альп до I тысячелетия до нашей эры. [ 116 ] Общие изменения в их грамматиках также предполагают ранние контакты между германскими и балто-славянскими языками ; однако некоторые из этих нововведений свойственны только балтийским языкам, что может указывать на лингвистические контакты в относительно поздний период, во всяком случае, после первоначального распада балто-славянского языка на балтийские и славянские языки , при этом сходство со славянским языком рассматривается как пережиток. индоевропейских архаизмов или результат вторичных контактов. [ 117 ] [ 118 ] [ ч ]

Самая ранняя зарегистрированная история

[ редактировать ]

По мнению некоторых авторов, бастарны или пеуцини были первыми германцами, встретившимися в греко-римском мире и поэтому упомянутыми в исторических записях. [ 120 ] Они появляются в исторических источниках, начиная с III века до нашей эры и заканчивая IV веком нашей эры. [ 121 ] Еще один восточный народ, известный примерно с 200 г. до н. э. и иногда считающийся говорящим по-германски, — это скири (греч. Скирои ), которые, как зафиксировано, угрожали городу Ольвия на Черном море. [ 122 ] В конце II века до нашей эры римские и греческие источники сообщают о миграциях кимвров, тевтонов и амбронов , которых Цезарь позже классифицировал как германцев. [ 123 ] Передвижение этих групп через части Галлии , Италии и Испании привело к Кимврской войне (113–101 гг. до н. э.) против римлян, в которой тевтоны и кимвры одержали победу над несколькими римскими армиями, но в конечном итоге потерпели поражение. [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ]

Первый век до нашей эры был временем экспансии германоязычных народов за счет кельтскоязычных государств на территории современной южной Германии и Чехии. [ 127 ] [ 128 ] До 60 г. до н.э. Ариовист , описанный Цезарем как король германцев , возглавил отряд, включавший свевов, через Рейн в Галлию недалеко от Безансона , успешно помогая секванам против их врагов эдуев в битве при Магетобриге. [ 129 ] [ 130 ] Первоначально Ариовист считался союзником Рима. [ 131 ] В 58 г. до н. э., когда число поселенцев, пересекающих Рейн, чтобы присоединиться к Ариовисту, увеличивалось, Юлий Цезарь вступил с ними в войну, победив их в битве при Вогезах . [ 130 ] [ 132 ] В последующие годы Цезарь проводил противоречивую кампанию по завоеванию всей Галлии от имени Рима, установив Рейн в качестве границы. В 55 г. до н.э. он переправился через Рейн в Германию недалеко от Кельна . Около современного Неймегена он также уничтожил большую мигрирующую группу тенктеров и узипетов, пересекших Рейн с востока. [ 133 ]

Период Римской империи до 375 г.

[ редактировать ]

Раннеримский имперский период (27 г. до н.э. – 166 г. н.э.)

[ редактировать ]На протяжении всего правления Августа — с 27 г. до н. э. по 14 г. н. э. — Римская империя расширилась до Галлии, границей которой был Рейн. Начиная с 13 г. до н.э., римские кампании через Рейн продолжались 28 лет. [ 134 ] Сначала произошло усмирение узипетов, сикамбров и фризов у Рейна, затем усилились нападения дальше от Рейна, на чауков , херусков , хаттов и свевов (включая маркоманов ). [ 135 ] Эти кампании в конечном итоге достигли и даже пересекли Эльбу, и в 5 году нашей эры Тиберий смог продемонстрировать силу, заставив римский флот войти в Эльбу и встретиться с легионами в самом сердце Германии . [ 136 ] Как только Тиберий подчинил себе германский народ между Рейном и Эльбой, регион, по крайней мере до Везера — а возможно, и до Эльбы — стал римской провинцией Германия и поставлял солдат в римскую армию. [ 137 ] [ 138 ]

Однако в этот период два германских короля сформировали более крупные союзы. Оба они провели часть своей юности в Риме; первым из них был Марободуй из Маркоманов, [ я ] который увел свой народ от римских действий в Богемию , защищенную лесами и горами, и заключил союзы с другими народами. В 6 году н.э. Рим планировал нападение на него, но кампания была прервана, когда потребовались силы для иллирийского восстания на Балканах. [ 137 ] [ 140 ] Всего три года спустя (9 г. н. э.) второй из этих германских деятелей, Арминий из херусков — первоначально союзник Рима — заманил большие римские силы в засаду в северной Германии и уничтожил три легиона Публия Квинктилия Вара при битве. Битва в Тевтобургском лесу . [ 141 ] Марбодуус и Арминий вступили в войну друг с другом в 17 г. н. э.; Арминий одержал победу, и Марбодуус был вынужден бежать к римлянам. [ 142 ]

После поражения римлян в Тевтобургском лесу Рим отказался от возможности полной интеграции этого региона в состав империи. [ 143 ] Рим начал успешные кампании через Рейн между 14 и 16 годами нашей эры при Тиберии и Германике, но усилия по интеграции Германии теперь, казалось, перевешивали его выгоды. [ 144 ] Во время правления преемника Августа, Тиберия, государственной политикой стало расширение империи не дальше границы, основанной примерно на Рейне и Дунае, - рекомендации, которые были указаны в завещании Августа и зачитаны вслух самим Тиберием. [ 145 ] Римское вмешательство в Германию привело к меняющейся и нестабильной политической ситуации, в которой про- и антиримские партии боролись за власть. Арминий был убит в 21 году нашей эры своими собратьями-германцами, отчасти из-за этой напряженности и из-за его попытки присвоить себе верховную царскую власть. [ 142 ]

После смерти Арминия римские дипломаты стремились сохранить разобщенность и раздробленность германских народов. [ 146 ] Рим установил отношения с отдельными германскими королями, которые часто рассматриваются как аналогичные государствам-клиентам ; однако ситуация на границе всегда была нестабильной: восстания фризов в 28 г. н.э. и нападения чаучи и чатти в 60-х гг. н.э. [ 147 ] Самой серьезной угрозой римскому порядку было восстание батавов в 69 году нашей эры во время гражданских войн после смерти Нерона , известных как Год четырех императоров . [ 148 ] Батави долгое время служили в качестве вспомогательных войск в римской армии, а также в качестве императорской телохранителя в качестве так называемого Numerus Batavorum , часто называемого германскими телохранителями. [ 149 ] Восстание возглавил Гай Юлий Цивилис , член батавской королевской семьи и римский военный офицер, и привлекло большую коалицию людей как внутри, так и за пределами римской территории. Восстание закончилось после нескольких поражений: Цивилис утверждал, что поддерживал только имперские притязания Веспасиана , победившего в гражданской войне. [ 150 ]

Спустя столетие после Батавского восстания между германскими народами и Римом в основном был мир. В 83 году н.э. император Домициан из династии Флавиев напал на Чатти к северу от Майнца (Могонтиакум). [ 152 ] Эта война продлится до 85 г. н.э. После окончания войны с Чаттами Домициан сократил количество римских солдат на верхнем Рейне и перевел римскую армию на охрану дунайской границы, начав строительство Липы , самой длинной укрепленной границы в империи. [ 153 ] Последующий период был достаточно мирным, и император Траян сократил количество солдат на границе. [ 154 ] По словам Эдварда Джеймса , римляне, похоже, сохранили за собой право выбирать правителей среди варваров на границе. [ 155 ]

Маркоманские войны до 375 г. н.э.

[ редактировать ]После шестидесяти лет затишья на границе в 166 году нашей эры произошло крупное вторжение народов с севера Дуная во время правления Марка Аврелия , положившее начало Маркоманским войнам . [ 156 ] К 168 году (во время чумы Антонинов ) варварские войска, состоящие из маркоманов, квадов и сарматских язигов, атаковали и продвинулись в Италию. [ 157 ] Они продвинулись до Верхней Италии, разрушили Опитергий/Одерцо и осадили Аквилею. [ 158 ] Римляне завершили войну к 180 г. благодаря сочетанию римских военных побед, переселения некоторых народов на римскую территорию и заключения союзов с другими. [ 159 ] Преемник Марка Аврелия Коммод усилилась решил не оккупировать на постоянной основе какую-либо территорию, завоеванную к северу от Дуная, и в последующие десятилетия оборона Лимса . [ 158 ] Римляне восстановили свое право выбирать королей маркоманов и квадов, и Коммод запретил им проводить собрания без присутствия римского центуриона. [ 160 ]

В период после Марконманских войн вдоль римских границ появились народы с новыми именами, которые, вероятно, образовались в результате слияния более мелких групп. [ 159 ] Эти новые конфедерации или народы, как правило, граничили с границей Римской империи. [ 161 ] Многие этнические названия более ранних периодов исчезают. [ 162 ] Аламанны появились в верховьях Рейна и упоминаются в римских источниках начиная с третьего века. [ 163 ] Готы . начинают упоминаться в нижнем течении Дуная, где они напали на город Истрию в 238 году [ 164 ] Франки впервые упоминаются как занимающие территорию между Рейном и Везером. [ 165 ] Лангобарды, похоже, переместили свой центр власти в центральную часть Эльбы. [ 61 ] Такие группы, как аламанны, готы и франки, не были единым государством; они образовали множество слабо связанных групп, которые часто воевали друг с другом, а некоторые из них искали дружбы с Римом. [ 166 ] Римляне также начинают упоминать нападения саксов с моря - термин, используемый на латыни в общем для обозначения германоязычных пиратов. Для отражения их набегов была создана система обороны по обе стороны Ла-Манша , Саксонского берега . [ 167 ] [ 168 ]

Начиная с 250 г., готские народы представляли собой «самую серьезную угрозу северной границе Рима». [ 165 ] В 250 году н. э. готский король Книва повел в империю готов с Бастарнами, Карпи, вандалами и Тайфали , осадив Филиппополь . За своей победой там последовала еще одна, на болотистой местности, при Абритте , битва, которая стоила жизни римскому императору Децию . [ 164 ] В 253/254 году произошли дальнейшие нападения, достигшие Салоников и, возможно, Фракии . [ 169 ] В 267/268 г. произошли крупные набеги герулов в 267/268 г. и смешанной группы готов и герулов в 269/270 г. Нападения готов внезапно прекратились после 270 года после победы римлян, в результате которой готский король Каннабауд . был убит [ 170 ]

Римские липы в значительной степени рухнули в 259/260 г. [ 171 ] во время кризиса третьего века (235–284 гг.), [ 61 ] и германские набеги проникли даже в северную Италию. [ 172 ] Липы . на Рейне и в верхнем течении Дуная снова были взяты под контроль в 270-х годах, а к 300 году римляне восстановили контроль над территориями, которые они покинули во время кризиса [ 172 ] Начиная с конца третьего века, римская армия все больше полагалась на войска варварского происхождения, часто набираемые из германских народов, причем некоторые из них выполняли функции старших командиров в римской армии. [ 173 ] В IV веке войны вдоль Рейнской границы между римлянами, франками и алеманами, по-видимому, в основном состояли из грабежей, во время которых крупных сражений удалось избежать. [ 174 ] Римляне обычно придерживались политики, направленной на предотвращение появления сильных лидеров среди варваров, используя предательство, похищения людей и убийства, подкупая конкурирующие племена за нападение на них или поддерживая внутренних соперников. [ 175 ]

Период миграции (ок. 375–568 гг.)

[ редактировать ]

The Migration Period is traditionally cited by historians as beginning in 375 CE, under the assumption that the appearance of the Huns prompted the Visigoths to seek shelter within the Roman Empire in 376.[176] The end of the migration period is usually set at 568 when the Lombards invaded Italy. During this time period, numerous barbarian groups invaded the Roman Empire and established new kingdoms within its boundaries.[177] These Germanic migrations traditionally mark the transition between antiquity and the beginning of the early Middle Ages.[178] The reasons for the migrations of the period are unclear, but scholars have proposed overpopulation, climate change, bad harvests, famines, and adventurousness as possible reasons.[179] Migrations were probably carried out by relatively small groups rather than entire peoples.[180]

Early Migration Period (before 375–420)

[edit]The Greuthungi, a Gothic group in modern Ukraine under the rule of Ermanaric, were among the first peoples attacked by the Huns, apparently facing Hunnic pressure for some years.[181] Following Ermanaric's death, the Greuthungi's resistance broke and they moved toward the Dniester river.[182] A second Gothic group, the Tervingi under King Athanaric, constructed a defensive earthwork against the Huns near the Dniester.[183] However, these measures did not stop the Huns and the majority of the Tervingi abandoned Athanaric; they subsequently fled—accompanied by a contingent of Greuthungi—to the Danube in 376, seeking asylum in the Roman Empire.[184] The emperor Valens chose only to admit the Tervingi, who were settled in the Roman provinces of Thrace and Moesia.[183][185]

Due to mistreatment by the Romans, the Tervingi revolted in 377, starting the Gothic War, joined by the Greuthungi.[186][183][j] The Goths and their allies defeated the Romans first at Marcianople, then defeated and killed emperor Valens in the Battle of Adrianople in 378, destroying two-thirds of Valens' army.[188][189] Following further fighting, peace was negotiated in 382, granting the Goths considerable autonomy within the Roman Empire.[190] However, these Goths—who would be known as the Visigoths—revolted several more times,[191] finally coming to be ruled by Alaric.[192] In 397, the disunited eastern Empire submitted to some of his demands, possibly giving him control over Epirus.[193] In the aftermath of the large-scale Gothic entries into the empire, the Franks and Alemanni became more secure in their positions in 395, when Stilicho, the barbarian generalissimo who held power in the western Empire, made agreements with them.[194]

In 401, Alaric invaded Italy, coming to an understanding with Stilicho in 404/5.[197] This agreement allowed Stilicho to fight against the force of Radagaisus, who had crossed the Middle Danube in 405/6 and invaded Italy, only to be defeated outside Florence.[198] That same year, a large force of Vandals, Suevi, Alans, and Burgundians crossed the Rhine, fighting the Franks but facing no Roman resistance.[199] In 409, the Suevi, Vandals, and Alans crossing the Pyrenees into Spain, where they took possession of the northern part of the peninsula.[200] The Burgundians seized the land around modern Speyer, Worms, and Strasbourg, territory that was recognized by the Roman Emperor Honorius.[201] When Stilicho fell from power in 408, Alaric invaded Italy again and eventually sacked Rome in 410; Alaric died shortly thereafter.[202] The Visigoths withdrew into Gaul where they faced a power struggle until the succession of Wallia in 415 and his son Theodoric I in 417/18.[203] Following successful campaigns against them by the Roman emperor Flavius Constantius, the Visigoths were settled as Roman allies in Gaul between modern Toulouse and Bourdeaux.[204][205]

Other Goths, including those of Athanaric, continued to live outside the empire, with three groups crossing into the Roman territory after the Tervingi.[206] The Huns gradually conquered Gothic groups north of the Danube, of which at least six are known, from 376 to 400. Those in Crimea may never have been conquered.[207] The Gepids also formed an important Germanic people under Hunnic rule; the Huns had largely conquered them by 406.[208] One Gothic group under Hunnic domination was ruled by the Amal dynasty, who would form the core of the Ostrogoths.[209] The situation outside the Roman empire in 410s and 420s is poorly attested, but it is clear that the Huns continued to spread their influence onto the middle Danube.[210]

The Hunnic Empire (c. 420–453)

[edit]In 428, the Vandal leader Geiseric moved his forces across the strait of Gibraltar into north Africa. Within two years, they had conquered most of north Africa.[211] By 434, following a renewed political crisis in Rome, the Rhine frontier had collapsed, and in order to restore it, the Roman magister militum Flavius Aetius engineered the destruction of the Burgundian kingdom in 435/436, possibly with Hunnic mercenaries, and launched several successful campaigns against the Visigoths.[212] In 439, the Vandals conquered Carthage, which served as an excellent base for further raids throughout the Mediterranean and became the basis for the Vandal Kingdom.[213] The loss of Carthage forced Aetius to make peace with the Visigoths in 442, effectively recognizing their independence within the boundaries of the empire.[214] During the resulting peace, Aetius resettled the Burgundians in Sapaudia in southern Gaul.[215] In the 430s, Aetius negotiated peace with the Suevi in Spain, leading to a practical loss of Roman control in the province.[216] Despite the peace, the Suevi expanded their territory by conquering Mérida in 439 and Seville in 441.[217]

By 440, Attila and the Huns had come to rule a multi-ethnic empire north of the Danube; two of the most important peoples within this empire were the Gepids and the Goths.[218] The Gepid king Ardaric came to power around 440 and participated in various Hunnic campaigns.[208] In 450, the Huns interfered in a Frankish succession dispute, leading in 451 to an invasion of Gaul. Aetius, by uniting a coalition of Visigoths, part of the Franks, and others, was able to defeat the Hunnic army at the Battle of the Catalaunian Plains.[219] In 453, Attila died unexpectedly, and an alliance led by Ardaric's Gepids rebelled against the rule of his sons, defeating them in the Battle of Nedao.[208] Either before or after Attila's death, Valamer, a Gothic ruler of the Amal dynasty, seems to have consolidated power over a large part of the Goths in the Hunnic domain.[220] For the next 20 years, the former subject peoples of the Huns would fight among each other for preeminence.[221]

The arrival of the Saxons in Britain is traditionally dated to 449, however, archaeology indicates they had begun arriving in Britain earlier.[222] Latin sources used Saxon generically for seaborne raiders, meaning that not all of the invaders belonged to the continental Saxons.[167] According to the British monk Gildas (c. 500 – c. 570), this group had been recruited to protect the Romano-British from the Picts, but had revolted.[223] They quickly established themselves as rulers on the eastern part of the island.[224]

After the death of Attila (453–568)

[edit]

In 455, in the aftermath of the death of Aetius in 453 and the murder of emperor Valentinian III in 455,[225] the Vandals invaded Italy and sacked Rome in 455.[226] In 456, the Romans persuaded the Visigoths to fight the Suevi, who had broken their treaty with Rome. The Visigoths and a force of Burgundians and Franks defeated the Suevi at the Battle of Campus Paramus, reducing Suevi control to northwestern Spain.[217] The Visigoths went on to conquer all of the Iberian Peninsula by 484 except a small part that remained under Suevian control.[227]

The Ostrogoths, led by Valamer's brother Thiudimer, invaded the Balkans in 473. Thiudimer's son Theodoric succeeded him in 476.[228] In that same year, a barbarian commander in the Roman Italian army, Odoacer, mutinied and removed the final western Roman emperor, Romulus Augustulus.[229] Odoacer ruled Italy for himself, largely continuing the policies of Roman imperial rule.[230] He destroyed the Kingdom of the Rugians, in modern Austria, in 487/488.[231] Theodoric, meanwhile, successfully extorted the Eastern Empire through a series of campaigns in the Balkans. The eastern emperor Zeno agreed to send Theodoric to Italy in 487/8.[232] After a successful invasion, Theodoric killed and replaced Odoacer in 493, founding a new Ostrogothic kingdom.[233] Theodoric died in 526, amid increasing tensions with the eastern empire.[234]

Toward the end of the migration period, in the early 500s, Roman sources portray a completely changed ethnic landscape outside of the empire: the Marcomanni and Quadi disappeared, as had the Vandals. Instead, the Thuringians, Rugians, Sciri, Herules, Goths, and Gepids are mentioned as occupying the Danube frontier.[235] From the mid-5th century onward, the Alamanni had greatly expanded their territory in all directions and launched numerous raids into Gaul.[236] The territory under the Frankish influence had grown to encompass northern Gaul and Germania to the Elbe.[237] The Frankish king Clovis I united the various Frankish groups in 490s,[238] and conquered the Alamanni by 506.[239] From the 490s onward, Clovis waged wars against the Visigoths, defeating them in 507 and taking control of most of Gaul.[238] Clovis's heirs conquered the Thuringians by 530 and the Burgundians by 532.[240] The continental Saxons, composed of many subgroups, were made tributary to the Franks, as were the Frisians, who faced an attack by the Danes under Hygelac in 533.[241]

The Vandal and Ostrogothic kingdoms were destroyed in 534 and 555 respectively by the Eastern Roman (Byzantine) empire under Justinian.[242] Around 500, a new ethnic identity appears in modern southern Germany, the Baiuvarii (Bavarians), under the patronage of Theodoric's Ostrogothic kingdom and then of the Franks.[231] The Lombards, moving out of Bohemia, destroyed the kingdom of the Heruli in Pannonia in 510. In 568, after destroying the Gepid kingdom, the last Germanic kingdom in the Carpathian basin,[231] the Lombards under Alboin invaded northern Italy, eventually conquering most of it.[243] This invasion has traditionally been regarded as the end of the migration period.[177] The eastern part of Germania, formerly inhabited by the Goths, Gepids, Vandals, and Rugians, was gradually Slavicized, a process enabled by the invasion of the nomadic Avars.[244]

Early Middle Ages to c. 800

[edit]

Merovingian Frankia became divided into three subkingdoms: Austrasia in the east around the Rhine and Meuse, Neustria in the west around Paris, and Burgundy in the southeast around Chalon-sur-Saône.[245] The Franks ruled a multilingual and multi-ethnic kingdom, divided between a mostly Romance-speaking West and a mostly Germanic-speaking east, that integrated former Roman elites but remained centered on a Frankish ethnic identity.[246] In 687, the Pippinids came to control the Merovingian rulers as mayors of the palace in Neustria. Under their direction, the subkingdoms of Frankia were reunited.[247] Following the mayoralty of Charles Martel, the Pippinids replaced the Merovingians as kings in 751, when Charles's son Pepin the Short became king and founded the Carolingian dynasty. His son, Charlemagne, would go on to conquer the Lombards, Saxons, and Bavarians.[248] Charlemagne was crowned Roman emperor in 800 and regarded his residence of Aachen as the new Rome.[249]

Following their invasion in 568, the Lombards quickly conquered larger parts of the Italian peninsula.[250] From 574 to 584, a period without a single Lombard ruler, the Lombards nearly collapsed,[251] until a more centralized Lombard polity emerged under King Agilulf in 590.[252] The invading Lombards only ever made up a very small percentage of the Italian population, however Lombard ethnic identity expanded to include people of both Roman and barbarian descent.[253] Lombard power reached its peak during the reign of King Liutprand (712–744).[254] After Liutprand's death, the Frankish King Pippin the Short invaded in 755, greatly weakening the kingdom.[254] The Lombard kingdom was finally annexed by Charlemagne in 773.[255]

After a period of weak central authority, the Visigothic kingdom came under the rule of Liuvigild, who conquered the Kingdom of the Suebi in 585.[256] A Visigothic identity that was distinct from the Romance-speaking population they ruled had disappeared by 700, with the removal of all legal differences between the two groups.[257] In 711, a Muslim army landed at Grenada; the entire Visigothic kingdom would be conquered by the Umayyad Caliphate by 725.[258]

In what would become England, the Anglo-Saxons were divided into several competing kingdoms, the most important of which were Northumbria, Mercia, and Wessex.[259] In the 7th century, Northumbria established overlordship over the other Anglo-Saxon Kingdoms, until Mercia revolted under Wulfhere in 658. Subsequently, Mercia would establish dominance until 825 with the death of King Cenwulf.[259] Few written sources report on Vendel period Scandinavia from 400 to 700, however this period saw profound societal changes and the formation of early states with connections to the Anglo-Saxon and Frankish kingdoms.[260] In 793, the first recorded Viking raid occurred at Lindisfarne, ushering in the Viking Age.[261]

Religion

[edit]Germanic paganism

[edit]

Germanic paganism refers to the traditional, culturally significant religion of the Germanic-speaking peoples.[263] It did not form a uniform religious system across Germanic-speaking Europe, but varied from place to place, people to people, and time to time. In many contact areas (e.g. Rhineland and eastern and northern Scandinavia), it was similar to neighboring religions such as those of the Slavs, Celts, and Finnic peoples.[264] The term is sometimes applied as early as the Stone Age, Bronze Age, or the earlier Iron Age, but it is more generally restricted to the time period after the Germanic languages had become distinct from other Indo-European languages. From the first reports in Roman sources to the final conversion to Christianity, Germanic paganism thus covers a period of around one thousand years.[265] Scholars are divided as to the degree of continuity between the religious practices of the earlier Germanic peoples and those attested in later Norse paganism and elsewhere: while some scholars argue that Tacitus, early medieval sources, and the Norse sources indicate religious continuity, other scholars are highly skeptical of such arguments.[266]

Like their neighbors and other historically related peoples, the ancient Germanic peoples venerated numerous indigenous deities. These deities are attested throughout literature authored by or written about Germanic-speaking peoples, including runic inscriptions, contemporary written accounts, and in folklore after Christianization. As an example, the second of the two Merseburg charms (two Old High German examples of alliterative verse from a manuscript dated to the ninth century) mentions six deities: Woden, Balder, Sinthgunt, Sunna, Frija, and Volla.[267]

With the exception of Sinthgunt, proposed cognates to these deities occur in other Germanic languages, such as Old English and Old Norse. By way of the comparative method, philologists are then able to reconstruct and propose early Germanic forms of these names from early Germanic mythology. Compare the following table:

| Old High German | Old Norse | Old English | Proto-Germanic reconstruction | Notes |

|---|---|---|---|---|

| Wuotan[268] | Óðinn[268] | Wōden[268] | *Wōđanaz[268] | A deity similarly associated with healing magic in the Old English Nine Herbs Charm and particular forms of magic throughout the Old Norse record. This deity is strongly associated with extensions of *Frijjō (see below). |

| Balder[269] | Baldr[269] | Bældæg[269] | *Balđraz[269] | In Old Norse texts, where the only description of the deity occurs, Baldr is a son of the god Odin and is associated with beauty and light. |

| Sunne[270] | Sól[270] | Sigel[270] | *Sowelō ~ *Sōel[271][272] | A theonym identical to the proper noun 'Sun'. A goddess and the personified Sun. |

| Volla[273] | Fulla[273] | Unattested | *Fullōn[273] | A goddess associated with extensions of the goddess *Frijjō (see below). The Old Norse record refers to Fulla as a servant of the goddess Frigg, while the second Merseburg Charm refers to Volla as Friia's sister. |

| Friia[274] | Frigg[274] | Frīg[274] | *Frijjō[274] | Associated with the goddess Volla/Fulla in both the Old High German and Old Norse records, this goddess is also strongly associated with the god Odin (see above) in both the Old Norse and Langobardic records. |

The structure of the magic formula in this charm has a long history prior to this attestation: it is first known to have occurred in Vedic India, where it occurs in the Atharvaveda, dated to around 500 BCE.[275] Numerous other beings common to various groups of ancient Germanic peoples receive mention throughout the ancient Germanic record. One such type of entity, a variety of supernatural women, is also mentioned in the first of the two Merseburg Charms:

| Old High German | Old Norse | Old English | Proto-Germanic reconstruction | Notes |

|---|---|---|---|---|

| itis[276] | dís[276] | ides[276] | *đīsō[276] | A type of goddess-like supernatural entity. The West Germanic forms present some linguistic difficulties but the North Germanic and West Germanic forms are used explicitly as cognates (compare Old English ides Scildinga and Old Norse dís Skjǫldunga).[277] |

Other widely attested entities from the North and West Germanic folklore include elves, dwarfs, and the mare. (For more discussion on these entities, see Proto-Germanic folklore.)

The great majority of material describing Germanic mythology stems from the North Germanic record. The body of myths among the North Germanic-speaking peoples is known today as Norse mythology and is attested in numerous works, the most expansive of which are the Poetic Edda and the Prose Edda. While these texts were composed in the 13th century, they frequently quote genres of traditional alliterative verse known today as eddic poetry and skaldic poetry dating to the pre-Christian period.[278]

West Germanic mythology (that of speakers of, e.g., Old English and Old High German) is comparatively poorly attested. Notable texts include the Old Saxon Baptismal Vow and the Old English Nine Herbs Charm. While most extant references are simply to deity names, some narratives do survive into the present, such as the Lombard origin myth, which details a tradition among the Lombards that features the deities Frea (cognate with Old Norse Frigg) and Godan (cognate with Old Norse Óðinn). Attested in the 7th-century Origo Gentis Langobardorum and the 8th-century Historia Langobardorum from the Italian Peninsula, the narrative strongly corresponds in numerous ways with the prose introduction to the eddic poem Grímnismál, recorded in 13th-century Iceland.[279][280]

Very few texts make up the corpus of Gothic and other East Germanic languages, and East Germanic paganism and its associated mythic body is especially poorly attested. Notable topics that provide insight into the matter of East Germanic paganism include the Ring of Pietroassa, which appears to be a cult object (see also Gothic runic inscriptions), and the mention of the Gothic Anses (cognate with Old Norse Æsir '(pagan) gods') by Jordanes.[281]

Practices associated with the religion of the ancient Germanic peoples see fewer attestations. However, elements of religious practices are discernable throughout the textual record associated with the ancient Germanic peoples, including a focus on sacred groves and trees, the presence of seeresses, and numerous vocabulary items. The archaeological record has yielded a variety of depictions of deities, a number of them associated with depictions of the ancient Germanic peoples (see Anthropomorphic wooden cult figurines of Central and Northern Europe). Notable from the Roman period are the Matres and Matronae, some having Germanic names, to whom devotional altars were set up in regions of Germania, Eastern Gaul, and Northern Italy (with a small distribution elsewhere) that were occupied by the Roman army from the first to the fifth century.[282]

Germanic mythology and religious practice is of particular interest to Indo-Europeanists, scholars who seek to identify aspects of ancient Germanic culture—both in terms of linguistic correspondence and by way of motifs—stemming from Proto-Indo-European culture, including Proto-Indo-European mythology. The primordial being Ymir, attested solely in Old Norse sources, makes for a commonly cited example. In Old Norse texts, the death of this entity results in creation of the cosmos, a complex of motifs that finds strong correspondence elsewhere in the Indo-European sphere, notably in Vedic mythology.[283]

Conversion to Christianity

[edit]

Germanic peoples began entering the Roman Empire in large numbers at the same time that Christianity was spreading there,[284] and this connection was a major factor encouraging conversion.[285] The East Germanic peoples, the Langobards, and the Suevi in Spain converted to Arian Christianity,[286] a form of Christianity that believed that God the Father was superior to God the Son.[287] The first Germanic people to convert to Arianism were the Visigoths, at the latest in 376 when they entered the Roman Empire. This followed a longer period of missionary work by both Orthodox Christians and Arians, such as the Arian Wulfila, who was made missionary bishop of the Goths in 341 and translated the Bible into Gothic.[288] The Arian Germanic peoples all eventually converted to Nicene Christianity, which had become the dominant form of Christianity within the Roman Empire; the last to convert were the Visigoths in Spain under their king Reccared in 587.[289]

The areas of the Roman Empire conquered by the Franks, Alemanni, and Baiuvarii were mostly Christian already, but it appears that Christianity declined there.[290] In 496, the Frankish king Clovis I converted to Nicene Christianity. This began a period of missionizing within Frankish territory.[291] The Anglo-Saxons gradually converted following a mission sent by Pope Gregory the Great in 595.[292] In the 7th century, Frankish-supported missionary activity spread out of Gaul, led by figures of the Anglo-Saxon mission such as Saint Boniface.[293] The Saxons initially rejected Christianization,[294] but were eventually forcibly converted by Charlemagne as a result of their conquest in the Saxon Wars in 776/777.[295]

While attempts to convert the Scandinavian peoples began in 831, they were mostly unsuccessful until the 10th and 11th centuries.[296] The last Germanic people to convert were the Swedes, although the Geats had converted earlier. The pagan Temple at Uppsala seems to have continued to exist into the early 1100s.[297]

Society and culture

[edit]Runic writing

[edit]

Germanic speakers developed a native script, the runes (or the fuþark), and the earliest known form of which consists of 24 characters. The runes are generally held to have been used exclusively by Germanic-speaking populations.[k] All known early runic inscriptions are found in Germanic contexts with the potential exception of one inscription, which may indicate cultural transfer between the Germanic speakers to Slavic speakers (and may potentially be the earliest known writing among Slavic speakers).[l]

Like other indigenous scripts of Europe, the runes ultimately developed from the Phoenician alphabet, but unlike similar scripts, the runes were not replaced by the Latin alphabet by the first century BCE. Runes remained in use among the Germanic peoples throughout their history despite the significant influence of Rome.[m]

The precise date that Germanic speakers developed the runic alphabet is unknown, with estimates varying from 100 BCE to 100 CE.[303] Generally accepted inscriptions in the oldest attested form of the script, called the Elder Futhark, date from 200 to 700 CE.[304] The word rune is widely attested among Germanic languages, where it developed from Proto-Germanic *rūna and held a primary meaning of 'secret',[305] but also other meanings such as 'whisper', 'mystery', 'closed deliberation', and 'council'.[306] In most cases, runes appear not to have been used for everyday communication and knowledge of them may have generally been limited to a small group,[303] for whom the term erilaR is attested from the sixth century onward.[307]

The letters of the Elder Futhark are arranged in an order called the futhark, so named after its first six characters.[308] The alphabet is supposed to have been extremely phonetic, and each letter could also represent a word or concept, so that, for instance, the f-rune also stood for *fehu ('cattle, property'). Such examples are known as Begriffsrunen ('concept runes').[309] Runic inscriptions are found on organic materials such as wood, bone, horn, ivory, and animal hides, as well as on stone and metal.[310] Inscriptions tend to be short,[303] and are difficult to interpret as profane or magical. They include names, inscriptions by the maker of an object, memorials to the dead, as well as inscriptions that are religious or magical in nature.[311]

Personal names

[edit]

Germanic personal names are commonly dithematic, consisting of two components that may be combined freely (such as the Old Norse female personal name Sigríðr, consisting of sigr 'victory' + fríðr 'beloved'). As summarized by Per Vikstrand, "The old Germanic personal names are, from a social and ideological point of view, characterized by three main features: religion, heroism, and family bonds. The religious aspect [of Germanic names] seems to be an inherited, Indo-European trace, which the Germanic languages share with Greek and other Indo-European languages."[312]

One point of debate surrounding Germanic name-giving practice is whether name elements were considered semantically meaningful when combined. [312] Whatever the case, an element of a name could be inherited by a male or female's offspring, leading to an alliterative lineage (related, see alliterative verse). The runestone D359 in Istaby, Sweden provides one such example, where three generations of men are connected by way of the element *wulfaz, meaning 'wolf' (the alliterative Haþuwulfaz, *Heruwulfaz, and Hariwulfaz).[312] Sacral components to Germanic personal names are also attested, including elements such as *hailaga- and *wīha- (both usually translated as 'holy, sacred', see for example Vé), and deity names (theonyms). Deity names as first components of personal names are attested primarily in Old Norse names, where they commonly reference in particular the god Thor (Old Norse Þórr).[313]

Poetry and legend

[edit]The ancient Germanic-speaking peoples were a largely oral culture. Written literature in Germanic languages is not recorded until the 6th century (Gothic Bible) or the 8th century in modern England and Germany.[314] The philologist Andreas Heusler proposed the existence of various genres of literature in the "Old Germanic" period, which were largely based on genres found in high medieval Old Norse poetry. These include ritual poetry, epigrammatic poetry (Spruchdichtung), memorial verses (Merkdichtung), lyric, narrative poetry, and praise poetry.[315] Heinrich Beck suggests that, on the basis of Latin mentions in late antiquity and the early Middle Ages, the following genres can be adduced: origo gentis (the origin of a people or their rulers), the fall of heroes (casus heroici), praise poetry, and laments for the dead.[316]

Some stylistic aspects of later Germanic poetry appear to have origins in the Indo-European period, as shown by comparison with ancient Greek and Sanskrit poetry.[317] Originally, the Germanic-speaking peoples shared a metrical and poetic form, alliterative verse, which is attested in very similar forms in Old Saxon, Old High German and Old English, and in a modified form in Old Norse.[318] Alliterative verse is not attested in the small extant Gothic corpus.[319] The poetic forms diverge among the different languages from the 9th century onward.[320]

Later Germanic peoples shared a common legendary tradition. These heroic legends mostly involve historical personages who lived during the migration period (4th–6th centuries AD), placing them in highly ahistorical and mythologized settings;[321][n] they originate and develop as part of an oral tradition.[323][324] Some early Gothic heroic legends are already found in Jordanes' Getica (c. 551).[325] The close link between Germanic heroic legend and Germanic language and possibly poetic devices is shown by the fact that the Germanic speakers in Francia who adopted a Romance language, do not preserve Germanic legends but rather developed their own heroic folklore—excepting the figure of Walter of Aquitaine.[326]

Germanic law

[edit]

Until the middle of the 20th century, the majority of scholars assumed the existence of a distinct Germanic legal culture and law.[327] Early ideas about Germanic law have come under intense scholarly scrutiny since the 1950s, and specific aspects of it such as the legal importance of Sippe, retinues, and loyalty, and the concept of outlawry can no longer be justified.[328][329] Besides the assumption of a common Germanic legal tradition and the use of sources of different types from different places and time periods,[328] there are no native sources for early Germanic law.[330][331] The earliest written legal sources, the Leges Barbarorum, were all written under Roman and Christian influence and often with the help of Roman jurists,[332] and contain large amounts of "Vulgar Latin Law", an unofficial legal system that functioned in the Roman provinces.[333]

As of 2023, scholarly consensus is that Germanic law is best understood in contrast with Roman law, in that whereas Roman law was "learned" and the same across regions, Germanic law was not learned and incorporated regional peculiarities.[334] Common elements include an emphasis on orality, gesture, formulaic language, legal symbolism, and ritual.[335] Some items in the "Leges", such as the use of vernacular words, may reveal aspects of originally Germanic, or at least non-Roman, law. Legal historian Ruth Schmidt-Wiegand writes that this vernacular, often in the form of Latinized words, belongs to "the oldest layers of a Germanic legal language" and shows some similarities to Gothic.[336][337]

Warfare

[edit]

Warfare seems to have been a constant in Germanic society,[338] including conflicts among and within Germanic peoples.[339] There is no common Germanic word for "war", and it was not necessarily differentiated from other forms of violence.[340] Historical information on Germanic warfare almost entirely depends on Greco-Roman sources,[341] however their accuracy has been questioned.[342] The core of the army was formed by the comitatus (retinue), a group of warriors following a chief.[343] As retinues grew larger, their names could become associated with entire peoples. Many retinues functioned as auxilia (mercenary units in the Roman army).[344]

Roman sources stress, perhaps partially as a literary topos, that the Germanic peoples fought without discipline.[345][346] Germanic warriors fought mostly on foot,[347] in tight formations in close combat.[348] Tacitus mentions a single formation as used by the Germani, the wedge (Latin: cuneus).[349] Cavalry was rare: in the Roman period, it mostly consisted of chiefs and their immediate retinues,[347] who may have dismounted to fight.[350] However, East Germanic peoples such as the Goths developed cavalry forces armed with lances due to contact with various nomadic peoples.[351] Archaeological finds, mostly in the form of grave goods, indicate that most warriors were armed with spear, shield, and often with swords.[348] Higher status individuals were often buried with spurs for riding.[350] The only archaeological evidence for helmets and chain mail shows them to be of Roman manufacture.[352]

Economy and material culture

[edit]Agriculture and population density

[edit]Unlike agriculture in the Roman provinces, which was organized around the large farms known as villae rusticae, Germanic agriculture was organized around villages. When Germanic peoples expanded into northern Gaul in the 4th and 5th centuries CE, they brought this village-based agriculture with them, which increased the agricultural productivity of the land; Heiko Steuer suggests this means that Germania was more agriculturally productive than is generally assumed.[353] Villages were not distant from each other but often within sight, revealing a fairly high population density, and contrary to the assertions of Roman sources, only about 30% of Germania was covered in forest, about the same percentage as today.[354]

Based on pollen samples and the finds of seeds and plant remains, the chief grains cultivated in Germania were barley, oats, and wheat (both Einkorn and emmer), while the most common vegetables were beans and peas. Flax was also grown.[355] Agriculture in Germania relied heavily on animal husbandry, primarily the raising of cattle, which were smaller than their Roman counterparts[356] Both cultivation and animal husbandry methods improved with time, with examples being the introduction of rye, which grew better in Germania, and the introduction of the three-field system.[357]

Crafts

[edit]It is unclear if there was a special class of craftsmen in Germania, however archaeological finds of tools are frequent.[358] Many everyday items such as dishes were made out of wood, and archaeology has found the remains of wooden well construction.[359] The 4th-century CE Nydam and Illerup ships show highly developed knowledge of ship construction, while elite graves have revealed wooden furniture with complex joinery.[360] Products made from ceramics included cooking, drinking, and storage, vessels, as well as lamps. While originally formed by hand, the period around 1 CE saw the introduction of the potter's wheel.[361] Some of the ceramics produced on potter's wheels seem to have been done in direct imitation of Roman wares,[362] and may have been produced by Romans in Germania or by Germani who had learned Roman techniques while serving in the Roman army.[363] The shape and decoration of Germanic ceramics vary by region and archaeologists have traditionally used these variations to determine larger cultural areas.[364] Many ceramics were probably produced locally in hearths, but large pottery kilns have also been discovered, and it seems clear that there were areas of specialized production.[362]

Metalworking

[edit]

Despite the claims of Roman writers such as Tacitus that the Germani had little iron and lacked expertise in working it, deposits of iron were commonly found in Germania and Germanic smiths were skillful metalworkers.[366] Smithies are known from multiple settlements, and smiths were often buried with their tools.[367] An iron mine discovered at Rudki, in the Łysogóry mountains of modern central Poland, operated from the 1st to the 4th centuries CE and included a substantial smelting workshop; similar facilities have been found in Bohemia.[368] The remains of large smelting operations have been discovered by Ribe in Jutland (4th to 6th century CE),[369] as well as at Glienick in northern Germany and at Heeten in the Netherlands (both 4th century CE).[370] Germanic smelting furnaces may have produced metal that was as high-quality as that produced by the Romans.[371] In addition to large-scale production, nearly every individual settlement seems to have produced some iron for local use.[369] Iron was used for agricultural tools, tools for various crafts, and for weapons.[372]

Lead was needed in order to make molds and for the production of jewelry, however it is unclear if the Germani were able to produce lead. While lead mining is known from within the Siegerland across the Rhine from the Roman Empire, it is sometimes theorized that this was the work of Roman miners.[373] Another mine within Germania was near modern Soest, where again it is theorized that lead was exported to Rome.[374] The neighboring Roman provinces of Germania superior and Germania inferior produced a great deal of lead, which has been found stamped as plumbum Germanicum ("Germanic lead") in Roman shipwrecks.[375]