Древнеегипетские божества

| Часть серии о |

| Древняя египетская религия |

|---|

|

Древнеегипетские божества — это боги и богини, которым поклонялись в Древнем Египте . Верования и ритуалы, окружающие этих богов, сформировали ядро древнеегипетской религии , возникшей где-то в доисторические времена . Божества представляли природные силы и явления , а египтяне поддерживали и умиротворяли их посредством подношений и ритуалов, чтобы эти силы продолжали функционировать в соответствии с маат , или божественным порядком. После основания египетского государства около 3100 г. до н. э. полномочия на выполнение этих задач контролировались фараоном , который утверждал, что является представителем богов и управлял храмами , где проводились ритуалы.

Сложные характеристики богов выражались в мифах и в сложных взаимоотношениях между божествами: семейных узах, разрозненных группах и иерархиях, соединениях отдельных богов в одного. Разнообразные проявления божеств в искусстве — в виде животных, людей, предметов и комбинаций различных форм — также через символизм намекали на их основные черты.

Говорят, что в разные эпохи высшую позицию в божественном обществе занимали различные боги, в том числе солнечное божество Ра , загадочный бог Амон и богиня-мать Исида . Высшему божеству обычно приписывали сотворение мира и часто связывали с живительной силой Солнца. Некоторые ученые утверждали, частично основываясь на египетских писаниях, что египтяне осознали единую божественную силу, которая стояла за всем сущим и присутствовала во всех других божествах. Тем не менее, они никогда не отказывались от своего первоначального политеистического взгляда на мир, за исключением, возможно, эпохи атенизма в 14 веке до нашей эры, когда официальная религия сосредоточилась исключительно на абстрактном солнечном божестве, Атоне .

Считалось, что боги присутствуют по всему миру и способны влиять на природные события и ход человеческой жизни. Люди взаимодействовали с ними в храмах и неофициальных святилищах как по личным причинам, так и ради более крупных целей государственных обрядов. Египтяне молились о божественной помощи, использовали ритуалы, чтобы заставить божеств действовать, и взывали к ним за советом. Отношения людей со своими богами были фундаментальной частью египетского общества.

Определение

[ редактировать ]| «Божество» в иероглифах | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

или

или

нр "бог" [1] | ||||||||||

нрт.т "богиня" [1] | ||||||||||

существ в древнеегипетской традиции, которых можно было бы назвать божествами Трудно сосчитать . Египетские тексты перечисляют имена многих божеств, природа которых неизвестна, и содержат расплывчатые, косвенные ссылки на других богов, имена которых даже не названы. [2] По оценкам египтолога Джеймса П. Аллена , в египетских текстах упоминается более 1400 божеств. [3] тогда как его коллега Кристиан Лейтц говорит, что существуют «тысячи и тысячи» богов. [4]

В египетском языке эти существа обозначались как nṯr , «бог», и его женская форма nṯrt , «богиня». [5] Ученые пытались распознать первоначальную природу богов, предлагая этимологию этих слов, но ни одно из этих предложений не получило признания, а происхождение этих терминов остается неясным. Иероглифы , которые использовались в качестве идеограмм и определителей при написании этих слов, демонстрируют некоторые черты, которые египтяне связывали с божественностью. [6] Самым распространенным из таких знаков является флаг, развевающийся на шесте. Подобные предметы размещались у входов в храмы , символизируя присутствие божества, на протяжении всей древнеегипетской истории . Среди других подобных иероглифов — сокол, напоминающий некоторых ранних богов, изображавшихся в виде соколов, а также сидящее мужское или женское божество. [7] Женская форма также могла быть написана с помощью яйца как определяющего, связывающего богинь с творением и рождением, или с коброй, что отражает использование кобры для изображения многих женских божеств. [6]

Египтяне отличали nṯrw , «боги», от rmṯ , «люди», но значения египетского и английского терминов не совпадают полностью. Термин nṯr мог относиться к любому существу, которое каким-то образом находилось за пределами сферы повседневной жизни. [8] Умерших людей называли нр, потому что их считали подобными богам. [9] тогда как этот термин редко применялся ко многим меньшим сверхъестественным существам Египта, которых современные ученые часто называют «демонами». [4] Египетское религиозное искусство также изображает места, предметы и концепции в человеческом облике. Эти персонифицированные идеи варьируются от божеств, которые играли важную роль в мифах и ритуалах, до непонятных существ, упоминаемых только один или два раза, которые могут быть не более чем метафорами. [10]

Столкнувшись с этими размытыми различиями между богами и другими существами, ученые предложили различные определения «божества». Одно широко распространенное определение, [4] предложенный Яном Ассманном , говорит, что божество имеет культ , вовлечено в какой-то аспект вселенной и описано в мифологии или других формах письменной традиции. [11] Согласно другому определению, предложенному Дмитрием Миксом, nṯr применялся к любому существу, которое было в центре ритуала. С этой точки зрения, «боги» включали в себя короля, которого называли богом после его обрядов коронации , и умершие души, которые входили в божественное царство посредством погребальных церемоний . Точно так же превосходство великих богов поддерживалось ритуальными поклонениями, которые совершались в их честь по всему Египту. [12]

Происхождение

[ редактировать ]

Первые письменные свидетельства о божествах в Египте относятся к раннединастическому периоду ( ок. 3100–2686 до н. э.). [13] Божества, должно быть, возникли где-то в предшествующий додинастический период (до 3100 г. до н. э.) и выросли из доисторических религиозных верований . Додинастические произведения искусства изображают разнообразные фигуры животных и людей. Некоторые из этих изображений, например звезды и крупный рогатый скот, напоминают важные черты египетской религии более поздних времен, но в большинстве случаев нет достаточных доказательств, чтобы сказать, связаны ли изображения с божествами. По мере того как египетское общество становилось более искушенным, появлялись более явные признаки религиозной деятельности. [14] Самые ранние известные храмы появились в последние века додинастической эпохи. [15] наряду с изображениями, напоминающими иконографии известных божеств: сокол, олицетворяющий Гора и нескольких других богов, скрещенные стрелы, обозначающие Нейт , [16] и загадочное « животное Сета », которое представляет Сета . [17]

Многие египтологи и антропологи выдвинули теории о том, как развивались боги в эти ранние времена. [18] Гюстав Жекье , например, считал, что египтяне сначала почитали примитивные фетиши , затем божества в форме животных и, наконец, божества в человеческой форме, тогда как Анри Франкфорт утверждал, что боги с самого начала должны были представляться в человеческой форме. [16] Некоторые из этих теорий сейчас считаются слишком упрощенными. [19] и более современные, такие как гипотеза Зигфрида Моренца о том, что божества возникли, когда люди начали отличать себя от окружающей среды и «персонифицировать» идеи, относящиеся к божествам. Такие теории трудно доказать. [16]

Додинастический Египет изначально состоял из небольших независимых деревень. [20] Поскольку многие божества в более поздние времена были тесно связаны с конкретными городами и регионами, многие ученые предполагают, что пантеон сформировался как разрозненные сообщества, объединившиеся в более крупные государства, распространяя и смешивая поклонение старым местным божествам. Другие утверждали, что наиболее важные додинастические боги, как и другие элементы египетской культуры, присутствовали по всей стране, несмотря на ее политические разногласия. [21]

Заключительным шагом в формировании египетской религии стало объединение Египта, в ходе которого правители Верхнего Египта сделали себя фараонами всей страны. [14] Эти священные цари и их подчиненные взяли на себя право взаимодействовать с богами. [22] и королевская власть стала объединяющим центром религии. [14]

После этой трансформации продолжали появляться новые божества. Известно, что некоторые важные божества, такие как Исида и Амон, не появлялись до Древнего царства ( ок. 2686–2181 до н.э.). [23] Места и концепции могут вдохновить на создание божества, которое будет их представлять. [24] а божества иногда создавались как противоположные аналоги признанных богов или богинь. [25] Считалось, что короли божественны, хотя лишь немногим из них продолжали поклоняться даже после их смерти. Говорят, что некоторые некоролевские люди пользовались благосклонностью богов и соответственно почитались. [26] Это почитание обычно длилось недолго, но придворные архитекторы Имхотеп и Аменхотеп, сын Хапу, считались богами спустя столетия после их жизни. [27] как и некоторые другие чиновники. [28]

Благодаря контактам с соседними цивилизациями египтяне также переняли иностранных божеств . [29] Богиня Микет , которая время от времени появлялась в египетских текстах, начиная со Среднего царства ( ок. 2055–1650 гг. до н.э.), возможно, была заимствована из религии Нубии на юге, а нубийское божество-баран , возможно, повлияло на иконографию Амона. [30] Во время Нового царства ( ок. 1550–1070 до н. э.) несколько божеств ханаанской религии были включены в религию Египта, в том числе Ваал , Решеф и Анат . [31] В греческие и римские времена, с 332 г. до н.э. до первых веков нашей эры, в Египте почитались божества со всего средиземноморского мира, но местные боги оставались, и они часто поглощали культы этих пришельцев в свое собственное поклонение. [32]

Характеристики

[ редактировать ]Современные знания о египетских верованиях о богах в основном почерпнуты из религиозных писаний, написанных национальными писцами и священниками . Эти люди составляли элиту египетского общества и сильно отличались от основного населения, большая часть которого была неграмотной. Мало что известно о том, насколько хорошо эти широкие слои населения знали или понимали сложные идеи, развиваемые элитой. [33] Восприятие простолюдинами божественного могло отличаться от представлений священников. Например, население могло относиться к символическим утверждениям религии о богах и их действиях как к буквальной истине. [34] Но в целом то немногое, что известно о популярных религиозных верованиях, соответствует элитной традиции. Эти две традиции образуют во многом связное видение богов и их природы. [35]

Роли

[ редактировать ]Большинство египетских божеств представляют собой природные или социальные явления . Обычно считалось, что боги имманентны этим явлениям — присутствуют в природе. [36] Типы явлений, которые они представляют, включают физические места и объекты, а также абстрактные концепции и силы. [37] Бог Шу был обожествлением всего воздуха мира; богиня Мерецегер курировала ограниченный участок земли, Фиванский некрополь ; а бог Сиа олицетворял абстрактное понятие восприятия . [38] Главные боги часто были вовлечены в несколько типов явлений. Например, Хнум был богом острова Элефантина посреди Нила , реки, которая была важна для египетской цивилизации. Ему приписывают создание ежегодного разлива Нила , который удобрял сельскохозяйственные угодья страны. Возможно, как результат этой животворящей функции, он, как говорят, создал все живые существа, вылепив их тела на гончарном круге . [39] Боги могли играть одну и ту же роль в природе; Ра , Атум , Хепри , Гор и другие божества выступали в роли богов солнца . [40] Несмотря на разнообразие функций, у большинства богов была общая роль: поддержание маат , универсального порядка, который был центральным принципом египетской религии и сам был персонифицирован в виде богини. [41] Однако некоторые божества представляли собой разрушение Маат . Наиболее заметно то, что Апеп был силой хаоса, постоянно угрожавшей уничтожить порядок во вселенной, а Сет был двойственным членом божественного общества, который мог как бороться с беспорядком, так и разжигать его. [42]

Не все аспекты существования рассматривались как божества. Хотя с Нилом было связано множество божеств, ни один бог не олицетворял его так, как Ра олицетворял солнце. [43] Кратковременные явления, такие как радуга или затмения, богами не изображались; [44] не было ни огня, ни воды, ни многих других составляющих мира. [45]

Роли каждого божества менялись, и каждый бог мог расширить свою природу, приобретая новые характеристики. В результате роли богов трудно классифицировать или определить. Несмотря на такую гибкость, боги имели ограниченные способности и сферы влияния. Даже бог-творец не мог выйти за пределы созданного им космоса, и даже Исида, хотя и считалась умнейшей из богов, не была всеведущей . [46] Ричард Х. Уилкинсон , однако, утверждает, что некоторые тексты позднего Нового царства предполагают, что по мере развития верований в бога Амона считалось, что он приближался к всеведению и вездесущности , а также превосходил пределы мира так, как этого не делали другие божества. . [47]

Божества с наиболее ограниченными и специализированными сферами деятельности в современной литературе часто называются «второстепенными божествами» или «демонами», хотя четкого определения этих терминов не существует. [48] Некоторые демоны были хранителями определенных мест, особенно в Дуате , царстве мертвых. Другие странствовали по человеческому миру и Дуату либо как слуги и посланники великих богов, либо как бродячие духи, вызывающие болезни или другие несчастья среди людей. [49] Положение демонов в божественной иерархии не было фиксированным. Божества-защитники Бес и Таверет изначально играли второстепенные демоноподобные роли, но со временем им стали приписывать большое влияние. [48] Самые страшные существа в Дуате считались одновременно отвратительными и опасными для людей. [50] На протяжении египетской истории их стали рассматривать как принципиально низших членов божественного общества. [51] и представлять противоположность благотворным, животворящим главным богам. [50] Тем не менее, даже самые почитаемые божества иногда могли отомстить людям или друг другу, демонстрируя демоническую сторону своего характера и стирая границы между демонами и богами. [52]

Поведение

[ редактировать ]Считалось, что божественное поведение управляет всей природой. [53] За исключением нескольких божеств, нарушивших божественный порядок, [42] действия богов поддерживали маат , создавали и поддерживали все живое. [41] Они проделали эту работу, используя силу, которую египтяне называли хека , термин, который обычно переводится как «магия». Гека была фундаментальной силой, которую бог-творец использовал для формирования мира и самих богов. [54]

Действия богов в настоящем описываются и восхваляются в гимнах и погребальных текстах . [55] Напротив, мифология в основном касается действий богов в смутно воображаемом прошлом, когда боги присутствовали на земле и напрямую взаимодействовали с людьми. События прошлого задали образец событий настоящего. Периодические явления были связаны с событиями мифического прошлого; например, преемственность каждого нового фараона воспроизводила восшествие Гора на трон его отца Осириса . [56]

Мифы — это метафоры действий богов, которые люди не могут до конца понять. Они содержат, казалось бы, противоречивые идеи, каждая из которых выражает особый взгляд на божественные события. Противоречия в мифах являются частью многогранного подхода египтян к религиозным верованиям — того, что Анри Франкфорт назвал «множественностью подходов» к пониманию богов. [57] В мифах боги ведут себя во многом как люди. Они чувствуют эмоции; они могут есть, пить, драться, плакать, болеть и умирать. [58] Некоторые обладают уникальными чертами характера. [59] Сет агрессивен и импульсивен, а Тот , покровитель письма и знаний, склонен к многословным речам. Однако в целом боги больше похожи на архетипы, чем на хорошо прорисованных персонажей. [60] В разных версиях мифа могли изображаться разные божества, играющие одну и ту же архетипическую роль, как в мифах об Оке Ра , женском аспекте бога Солнца, которого представляли многие богини. [61] Мифическое поведение божеств непоследовательно, а их мысли и мотивы редко излагаются. [62] В большинстве мифов отсутствуют хорошо развитые персонажи и сюжеты, поскольку их символическое значение было важнее тщательно продуманного повествования. [63]

Первым божественным актом является сотворение космоса, описанное в нескольких мифах о творении . Они сосредоточены на разных богах, каждый из которых может выступать в роли божеств-создателей. [64] Восемь богов Огдоады , олицетворяющие хаос, предшествующий творению, рождают бога Солнца, который устанавливает порядок во вновь образовавшемся мире; Птах , воплощающий мысль и творчество, придает форму всем вещам, представляя и называя их; [65] Атум производит все вещи как эманации самого себя; [3] и Амон, согласно богословию, пропагандируемому его жречеством, предшествовал и создал других богов-творцов. [66] Эти и другие версии событий творения не рассматривались как противоречивые. Каждый из них дает свой взгляд на сложный процесс, посредством которого организованная вселенная и ее многочисленные божества возникли из недифференцированного хаоса. [67] Период после сотворения мира, когда ряд богов правят божественным обществом как цари, является местом действия большинства мифов. Боги борются с силами хаоса и друг с другом, прежде чем уйти из человеческого мира и поставить на свое место исторических царей Египта. [68]

Постоянной темой в этих мифах является стремление богов защитить Маат от сил беспорядка. Они ведут жестокие битвы с силами хаоса в начале творения. Ра и Апеп, сражаясь друг с другом каждую ночь, продолжают эту борьбу и в настоящее время. [69] Другая важная тема — смерть и возрождение богов. Самый яркий пример смерти бога — это миф об убийстве Осириса , в котором этот бог воскресает как правитель Дуата. [70] [Примечание 1] Говорят также, что бог Солнца стареет во время своего ежедневного путешествия по небу, ночью погружается в Дуат и появляется на рассвете маленьким ребенком. При этом он соприкасается с омолаживающей водой Нун , первозданного хаоса. Погребальные тексты, изображающие путешествие Ра через Дуат, также показывают трупы богов, оживших вместе с ним. Вместо того чтобы быть неизменно бессмертными, боги периодически умирали и возрождались, повторяя события творения, обновляя таким образом весь мир. [71] Тем не менее, всегда существовала возможность разорвать этот цикл и вернуться в хаос. Некоторые плохо понимаемые египетские тексты даже предполагают, что этому бедствию суждено случиться — что однажды бог-творец разрушит мировой порядок, оставив только себя и Осириса среди первозданного хаоса. [72]

Локации

[ редактировать ]

Боги были связаны с определенными регионами вселенной. В египетской традиции мир включает в себя землю, небо и подземный мир. Их окружает темная бесформенность, существовавшая до творения. [73] Считалось, что боги обычно обитают на небе, хотя считалось, что боги, чьи роли были связаны с другими частями вселенной, вместо этого жили в этих местах. Большинство событий мифологии, происходящих во времена, предшествовавшие уходу богов из человеческого царства, происходят в земной обстановке. Божества там иногда взаимодействуют с теми, кто находится на небе. Подземный мир, напротив, рассматривается как отдаленное и недоступное место, и обитающие там боги испытывают трудности в общении с обитателями мира живых. [74] Говорят, что пространство за пределами космоса очень далеко. Он также населен божествами, некоторые враждебными, а некоторые благотворными для других богов и их упорядоченного мира. [75]

Говорили, что во времена, последовавшие за мифами, большинство богов либо находились на небе, либо невидимо присутствовали в мире. Храмы были их основным средством контакта с человечеством. Считалось, что каждый день боги перемещались из божественного царства в свои храмы, в свои дома в человеческом мире. Там они населяли культовые изображения , статуи, которые изображали божеств и позволяли человеку взаимодействовать с ними в храмовых ритуалах. Это движение между мирами иногда описывалось как путешествие между небом и землей. Поскольку храмы были центром египетских городов, бог в главном храме города был божеством- покровителем города и его окрестностей. [76] Сферы влияния божеств на земле были сосредоточены в городах и регионах, которыми они управляли. [73] Многие боги имели более одного культового центра, и их местные связи со временем менялись. Они могут утвердиться в новых городах, или же диапазон их влияния может сократиться. Следовательно, главный культовый центр данного божества в исторические времена не обязательно был местом его происхождения. [77] Политическое влияние города могло повлиять на важность его божества-покровителя. Когда цари Фив взяли под свой контроль страну в начале Среднего царства ( ок. 2055–1650 до н.э.), они возвысили богов-покровителей Фив — сначала бога войны Монту , а затем Амона — до национального значения. [78]

Имена и эпитеты

[ редактировать ]В египетской вере имена выражают фундаментальную природу вещей, к которым они относятся. В соответствии с этим убеждением, имена божеств часто связаны с их ролью или происхождением. Имя хищной богини Сехмет означает «могучая», имя загадочного бога Амона означает «скрытый», а имя Нехбет , которой поклонялись в городе Нехеб , означает «она из Нехеб». Многие другие имена не имеют определенного значения, даже если боги, носящие их, тесно связаны с одной ролью. Имена богини неба Нут и бога земли Геба не похожи на египетские названия неба и земли . [79]

Египтяне также изобрели ложную этимологию, придающую божественным именам больше значений. [79] В одном отрывке из « Текстов гробов» имя погребального бога Сокара переводится как skr , что означает «очищение рта», чтобы связать его имя с его ролью в ритуале открытия рта . [80] в то время как в одном из « Текстов пирамид» говорится, что это имя основано на словах, которые Осирис выкрикнул в момент бедствия, связывая Сокара с самым важным погребальным божеством. [81]

Считалось, что у богов много имен. Среди них были тайные имена, которые глубже других выражали их истинную природу. Знать истинное имя божества означало иметь над ним власть. Важность имен демонстрирует миф, в котором Исида отравляет верховного бога Ра и отказывается его вылечить, пока он не откроет ей свое тайное имя. Узнав это имя, она рассказывает его своему сыну Гору, и, узнав его, они обретают больше знаний и силы. [82]

В дополнение к именам богам давались эпитеты , такие как «обладатель великолепия», «правитель Абидоса » или «господин неба», которые описывают некоторые аспекты их роли или их поклонения. Из-за множества и перекрывающихся ролей богов у божеств может быть много эпитетов - причем более важные боги получают больше титулов - и один и тот же эпитет может применяться ко многим божествам. [83] Некоторые эпитеты со временем стали отдельными божествами, [84] как и в случае с Веретекау , эпитет, применяемый к нескольким богиням, означающий «великая волшебница», к которой стали относиться как к независимой богине. [85] Множество божественных имен и титулов выражает многообразную природу богов. [86]

Пол и сексуальность

[ редактировать ]

Египтяне считали разделение на мужчину и женщину фундаментальным для всех существ, включая божеств. [87] Боги-мужчины, как правило, имели более высокий статус, чем богини, и были более тесно связаны с творением и королевской властью, в то время как богини чаще считались помогающими и обеспечивающими людей. [88] [89] Некоторые божества были андрогинными , но большинство примеров можно найти в контексте мифов о творении, в которых андрогинное божество представляет собой недифференцированное состояние, существовавшее до создания мира. [87] Огдоада . , группа из восьми первобытных богов, имела женскую форму и супругу Атум был преимущественно мужчиной, но имел в себе женский аспект. [90] которую иногда считали богиней, известной как Иусаасет или Небететепет . [91] Творение началось, когда Атум создал пару божеств, различающихся по половому признаку: Шу и его супругу Тефнут . [87] Точно так же считалось, что Нейт, которую иногда считали богиней-создательницей, обладала мужскими чертами, но в основном считалась женщиной. [90]

Пол и гендер были тесно связаны с творением и, следовательно, с возрождением. [92] Считалось, что боги-мужчины играют активную роль в зачатии детей. Женским божествам часто отводилась вспомогательная роль, они стимулировали мужскую силу своих супругов-мужчин и воспитывали их детей, хотя в конце египетской истории богиням отводилась более значительная роль в деторождении. [93] Богини выступали в роли мифологических матерей и жен королей и, таким образом, были прототипами человеческой королевской власти. [94] Хатор , мать или супруга Гора и самая важная богиня на протяжении большей части египетской истории. [95] проиллюстрировал эту связь между божеством и царем. [94]

Женские божества также имели жестокий аспект, который можно было рассматривать либо положительно, как в случае с богинями Ваджет и Нехбет, защищавшими короля, либо отрицательно. [96] Миф об Оке Ра противопоставляет женскую агрессию сексуальности и заботе, поскольку богиня неистовствует в образе Сехмет или другого опасного божества, пока другие боги не умилостивляют ее, после чего она становится милосердной богиней, такой как Хатор, которая в некоторых версии, затем становится супругой бога-мужчины. [97] [98]

Египетская концепция сексуальности была в значительной степени сосредоточена на гетеросексуальном воспроизводстве, а гомосексуальные действия обычно рассматривались с неодобрением. Тем не менее, в некоторых текстах упоминается гомосексуальное поведение между божествами-мужчинами . [99] В некоторых случаях, особенно когда Сет подверг Гора сексуальному насилию, эти действия служили утверждению доминирования активного партнера и унижению покорного. Другие союзы между божествами-мужчинами можно рассматривать положительно и даже давать потомство, как в одном тексте, в котором Хнум рождается от союза Ра и Шу. [100]

Отношения

[ редактировать ]Египетские божества связаны сложными и изменчивыми отношениями. Связи и взаимодействие бога с другими божествами помогали определить его характер. Таким образом, Исида, как мать и защитница Гора, была великим целителем, а также покровительницей царей. [101] Такие отношения на самом деле были важнее мифов в выражении религиозного мировоззрения египтян. [102] хотя они также были основным материалом, из которого формировались мифы. [62]

Семейные отношения — распространенный тип связи между богами. Божества часто образуют пары мужского и женского пола. Семьи из трех божеств с отцом, матерью и ребенком олицетворяют создание новой жизни и преемственность отца ребенком, образец, который связывает божественные семьи с королевской преемственностью. [104] Осирис, Исида и Гор составляли типичную семью этого типа. Образец, который они установили, со временем стал более распространенным, так что многие божества в местных культовых центрах, такие как Птах, Сехмет и их ребенок Нефертум в Мемфисе и Фиванская триада в Фивах, были объединены в семейные триады. [105] [106] Подобные генеалогические связи варьируются в зависимости от обстоятельств. Хатор могла выступать в роли матери, супруги или дочери бога Солнца, а детская форма Гора выступала в роли третьего члена многих местных семейных триад. [107]

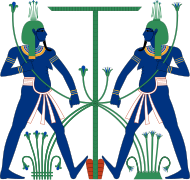

Другие божественные группы состояли из божеств, выполняющих взаимосвязанные роли или вместе представляющих регион египетского мифологического космоса. Существовали наборы богов для часов дня и ночи и для каждого нома (провинции) Египта. Некоторые из этих групп содержат определенное, символически важное количество божеств. [108] Парные боги иногда играют схожие роли, как Исида и ее сестра Нефтида, защищающие и поддерживающие Осириса. [109] Другие пары обозначают противоположные, но взаимосвязанные концепции, являющиеся частью большего единства. Ра, динамичный и излучающий свет, и Осирис, статичный и окутанный тьмой, каждую ночь сливаются в единого бога. [110] Группы из трех человек связаны с множественностью в древнеегипетской мысли, а группы из четырех человек означают завершенность. [108] Правители позднего Нового царства ставили выше всех остальных особенно важную группу из трёх богов: Амона, Ра и Птаха. Эти божества олицетворяли множественность всех богов, а также свои собственные культовые центры (крупные города Фивы, Гелиополь и Мемфис) и многие тройственные наборы понятий в египетской религиозной мысли. [111] Иногда Сет, бог-покровитель XIX династии. царей [112] и воплощение беспорядка внутри мира, было добавлено к этой группе, которая подчеркивала единое связное видение пантеона. [113]

Девять, произведение трёх и трёх, представляет собой множество, поэтому египтяне называли несколько больших групп « Эннеадами », или группами из девяти, даже если в них было более девяти членов. [Примечание 2] Самой известной эннеадой была Эннеада Гелиополя , обширная семья божеств, произошедшая от Атума, которая включает в себя множество важных богов. [108] Термин «эннеада» часто расширялся и включал в себя всех египетских божеств. [114]

Это божественное собрание имело расплывчатую и изменчивую иерархию. Боги, имевшие широкое влияние в космосе или мифологически старше других, занимали более высокие позиции в божественном обществе. На вершине этого общества находился царь богов , которого обычно отождествляли с божеством-творцом. [114] В разные периоды египетской истории чаще всего говорили, что разные боги занимали это возвышенное положение. Гор был самым важным богом в ранний династический период, Ра достиг превосходства в Старом царстве, Амон был верховным в Новом, а в периоды Птолемеев и Рима Исида была божественной царицей и богиней-создательницей. [115] Новые выдающиеся боги имели тенденцию перенимать характеристики своих предшественников. [116] Исида во время своего восхождения вобрала в себя черты многих других богинь, а когда Амон стал правителем пантеона, он соединился с Ра, чтобы стать солнечным божеством. [117]

Проявления и сочетания

[ редактировать ]

Считалось, что боги проявляются во многих формах. [120] У египтян было сложное представление о человеческой душе , состоящей из нескольких частей. Духи богов состояли из многих из этих же элементов. [121] Ба . была компонентом человеческой или божественной души, влиявшей на окружающий мир Любое видимое проявление силы бога можно было назвать его ба ; таким образом, солнце называлось ба Ра. [122] Изображение божества считалось ка , еще одним компонентом его существа, который служил сосудом для ба обитания этого божества. Считалось, что культовые изображения богов, которые были в центре внимания храмовых ритуалов, а также священные животные, которые олицетворяли определенные божества, содержали божественные основы таким образом. [123] Богам можно было приписать множество басов и ка , которым иногда давали имена, отражающие различные аспекты природы бога. [124] Считалось, что все существующее является одной из ка Атума, бога-творца, который изначально содержал все вещи внутри себя. [125] и одно божество можно было назвать ба другого, что означает, что первый бог является проявлением силы другого. [126] Части божественного тела могли действовать как отдельные божества, например Глаз Ра и Рука Атума, оба из которых были персонифицированы как богини. [127] Боги были настолько полны живительной силы, что даже их телесные жидкости могли превращаться в другие живые существа; [128] Говорят, что человечество возникло из слез бога-творца, а другие божества - из его пота. [129]

Национально важные божества породили местные проявления, которые иногда вобрали в себя характеристики более старых региональных богов. [130] У Гора было множество форм, привязанных к определенным местам, в том числе Гор из Нехена , Гор из Бухена и Гор из Эдфу . [131] К таким локальным проявлениям можно было бы относиться почти как к отдельным существам. Во времена Нового царства один человек был обвинен в краже одежды оракулом, который должен был передавать сообщения от Амона из Пе-Хенти. Он проконсультировался с двумя другими местными оракулами Амона, надеясь на другое решение. [132] Проявления богов также различались в зависимости от их роли. Гор мог быть могущественным богом неба или уязвимым ребенком, и эти формы иногда считались независимыми божествами. [133]

Боги соединялись друг с другом так же легко, как и разделялись. Бога можно было назвать ба другого, или два или более божества могли быть объединены в одного бога с объединенным именем и иконографией . [134] Местные боги были связаны с более великими, а божества со схожими функциями объединялись. Ра был связан с местным божеством Собеком, образуя Собек-Ра; со своим собратьем-правящим богом Амоном, чтобы сформировать Амона-Ра; с солнечной формой Гора образовать Ра-Хорахти; и с несколькими солнечными божествами, такими как Хоремахет-Хепри-Ра-Атум. [135] В редких случаях божества разного пола могли соединяться таким образом, образуя такие комбинации, как Осирис-Нейт. [136] Такое соединение божеств называется синкретизмом . В отличие от других ситуаций, в которых используется этот термин, египетская практика не предназначалась для объединения конкурирующих систем верований, хотя иностранные божества могли быть синкретизированы с местными. [135] Вместо этого синкретизм признал совпадение ролей божеств и расширил сферу влияния каждого из них. Синкретические комбинации не были постоянными; бог, участвовавший в одной комбинации, продолжал появляться отдельно и образовывать новые комбинации с другими божествами. [136] Тесно связанные божества иногда сливались. Гор поглотил несколько богов-соколов из разных регионов, таких как Хенти-ирти и Хенти-хети , которые стали не более чем местными его проявлениями; Хатор включила в себя аналогичную коровью богиню Бат ; а ранний погребальный бог Хенти-Аментиу был вытеснен Осирисом и Анубисом . [137]

Атон и возможный монотеизм

[ редактировать ]В период правления Эхнатона ( ок. 1353–1336 гг. до н.э.) в середине Нового царства единственное солнечное божество, Атон , стало единственным центром внимания государственной религии. Эхнатон прекратил финансировать храмы других божеств и стер имена и изображения богов с памятников, в частности, нацелившись на Амона. Эта новая религиозная система, иногда называемая атенизмом , резко отличалась от политеистического поклонения многим богам во все другие периоды. У Атона не было мифологии, и он изображался и описывался в более абстрактных терминах, чем традиционные божества. В то время как в прежние времена новые важные боги были интегрированы в существующие религиозные верования, атенизм настаивал на едином понимании божественного, исключающем традиционную множественность точек зрения. [138] Однако атенизм, возможно, не был полным монотеизмом , полностью исключающим веру в других божеств. Есть свидетельства того, что население в целом продолжало поклоняться другим богам в частном порядке. [139] Картина еще больше усложняется очевидной терпимостью атенистов к некоторым другим божествам, таким как Маат, Шу и Тефнут. По этим причинам египтологи Доминик Монтсеррат и Джон Бэйнс предположили, что Эхнатон, возможно, был монолатеральным , поклоняясь одному божеству, одновременно признавая существование других. [140] [141] В любом случае, ошибочная теология атенизма не прижилась среди египетского населения, и преемники Эхнатона вернулись к традиционным верованиям. [142]

Единство божественного в традиционной религии

[ редактировать ]

Ученые уже давно спорят о том, утверждала ли когда-либо традиционная египетская религия, что многочисленные боги на более глубоком уровне были едины. Причины этих дебатов включают практику синкретизма, которая может предполагать, что все отдельные боги могут в конечном итоге слиться в одного, а также тенденцию египетских текстов приписывать конкретному богу силу, превосходящую все другие божества. Еще одним предметом разногласий является появление слова «бог» в литературе мудрости , где этот термин не относится к конкретному божеству или группе божеств. [144] Например, в начале 20-го века Э.А. Уоллис Бадж считал, что египетские простолюдины были политеистами, но знание истинной монотеистической природы религии было доступно только элите, написавшей литературу мудрости. [145] Его современник Джеймс Генри Брестед считал, что египетская религия была пантеистической , а сила бога Солнца присутствовала во всех других богах, в то время как Герман Юнкер утверждал, что египетская цивилизация изначально была монотеистической и в ходе своей истории стала политеистической. [146]

В 1971 году Эрик Хорнунг опубликовал исследование. [Примечание 3] опровергая такие взгляды. Он указывает, что в тот или иной период многие божества, даже второстепенные, описывались как превосходящие всех остальных. Он также утверждает, что неуказанный «бог» в текстах мудрости является общим термином для обозначения любого божества, имеющего отношение к читателю в рассматриваемой ситуации. [147] Хотя комбинации, проявления и иконографии каждого бога постоянно менялись, они всегда ограничивались конечным числом форм и никогда не становились полностью взаимозаменяемыми в монотеистическом или пантеистическом смысле. Генотеизм , говорит Хорнунг, описывает египетскую религию лучше, чем другие ярлыки. Египтянин мог поклоняться любому божеству в определенное время и приписывать ему высшую власть в этот момент, не отрицая других богов и не объединяя их всех с богом, на котором он или она сосредоточили свое внимание. Хорнунг заключает, что боги были полностью едины только в мифе, во времена до творения, после чего множество божеств возникло из единого небытия. [148]

Аргументы Хорнунга оказали большое влияние на других исследователей египетской религии, но некоторые до сих пор полагают, что временами боги были более едины, чем он допускает. [57] Ян Ассманн утверждает, что представление о едином божестве в Новом царстве развивалось медленно, начиная с сосредоточения внимания на Амон-Ра как на важнейшем боге Солнца. [149] По его мнению, атенизм был крайним результатом этой тенденции. Оно приравнивало единое божество к солнцу и отвергало всех остальных богов. Затем, в ответ на атенизм, жреческие богословы описали универсального бога по-другому, сосуществуя с традиционным многобожием. Считалось, что один бог превосходит мир и всех других божеств, и в то же время несколько богов были аспектами одного. По мнению Ассмана, этот бог особенно приравнивался к Амону, доминирующему богу позднего Нового царства, тогда как на протяжении остальной египетской истории универсальное божество можно было отождествлять со многими другими богами. [150] Джеймс П. Аллен говорит, что сосуществующие представления об одном боге и множестве богов хорошо сочетаются с «множественностью подходов» египетской мысли, а также с генотеистической практикой обычных верующих. Он говорит, что египтяне, возможно, признавали единство божественного, «отождествляя свое единое понятие «бога» с конкретным богом, в зависимости от конкретной ситуации». [3]

Описания и изображения

[ редактировать ]Египетские писания подробно описывают тела богов. Они сделаны из драгоценных материалов; плоть их — золото, кости их — серебро, а волосы — лазурит . Они источают аромат, который египтяне сравнивали с благовониями, используемыми в ритуалах. Некоторые тексты дают точные описания конкретных божеств, включая их рост и цвет глаз. Однако эти характеристики не фиксированы; в мифах боги меняют свою внешность в соответствии со своими целями. [151] Египетские тексты часто называют истинные, лежащие в основе формы божеств «таинственными». Таким образом, визуальные изображения своих богов у египтян не являются буквальными. Они символизируют определенные аспекты характера каждого божества и действуют так же, как иероглифы в иероглифическом письме. [152] По этой причине погребальный бог Анубис обычно изображается в египетском искусстве в образе собаки или шакала , существа, чьи привычки собирать мусор угрожают сохранению захороненных мумий , в попытке противостоять этой угрозе и использовать ее для защиты. Его черный цвет напоминает цвет мумифицированной плоти и плодородную черную почву, которую египтяне считали символом воскресения. [153]

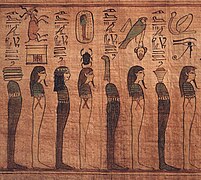

Большинство божеств изображались по-разному. Хатор могла быть коровой, коброй, львицей или женщиной с бычьими рогами или ушами. Изображая данного бога по-разному, египтяне выражали разные аспекты его сущности. [152] Боги изображаются в ограниченном числе этих символических форм, поэтому их часто можно отличить друг от друга по иконографии . К этим формам относятся мужчины и женщины ( антропоморфизм ), животные ( зооморфизм ) и, реже, неодушевленные предметы. Комбинации форм , например, божеств с человеческими телами и головами животных, являются обычным явлением. [7] В ходе истории возникали новые формы и все более сложные сочетания. [143] с самыми сюрреалистическими формами, часто встречающимися среди демонов подземного мира. [155] Некоторых богов можно отличить от других только в том случае, если они отмечены письменно, как, например, Исида и Хатор. [156] Из-за тесной связи между этими богинями они обе могли носить головной убор из коровьего рога, который изначально принадлежал только Хатор. [157]

Определенные особенности божественных изображений более полезны, чем другие, для определения личности бога. Особое значение имеет голова данного божественного образа. [158] В гибридном изображении голова представляет собой первоначальную форму изображаемого существа, так что, как выразился египтолог Генри Фишер, «львиноголовая богиня — это львинобогиня в человеческом обличии, тогда как царский сфинкс , наоборот, человек, принявший облик льва». [159] Еще одним важным показателем являются божественные головные уборы, которые варьируются от коронок тех же типов, которые использовались человеческими королями, до больших иероглифов, которые носили на головах богов. Напротив, предметы, находящиеся в руках богов, обычно носят общий характер. [158] Мужские божества держат посохи , богини держат стебли папируса , и оба пола носят знаки анкх , представляющие египетское слово «жизнь», чтобы символизировать их животворящую силу. [160]

Формы, в которых изображены боги, хотя и разнообразны, но во многом ограничены. Многие существа, широко распространенные в Египте, никогда не использовались в божественной иконографии. Другие могли представлять множество божеств, часто потому, что эти божества имели общие характеристики. [161] Быки и бараны ассоциировались с мужественностью, коровы и соколы — с небом, гиппопотамы — с материнской защитой, кошки — с богом Солнца, а змеи — с опасностью и обновлением. [162] [163] Животные, отсутствовавшие в Египте на ранних этапах его истории, не использовались в качестве божественных изображений. Например, лошадь, которая появилась только во втором промежуточном периоде ( ок. 1650–1550 до н. э.), никогда не представляла бога. Точно так же одежда, которую носили антропоморфные божества в большинство периодов, мало отличалась от стилей, использовавшихся в Старом царстве: килт, накладная борода и часто рубашка для богов-мужчин и длинное облегающее платье для богинь. [161] [Примечание 4]

Основная антропоморфная форма варьируется. Детские боги изображаются обнаженными, как и некоторые взрослые боги, когда подчеркиваются их детородные способности. [165] Некоторым божествам мужского пола даются тяжелые животы и груди, что означает либо андрогинность, либо процветание и изобилие. [166] В то время как большинство богов-мужчин имеют красную кожу, а большинство богинь желтые (те же цвета, которые используются для изображения египетских мужчин и женщин), некоторым даны необычные, символические цвета кожи. [167] Таким образом, синяя кожа и пузатая фигура бога Хапи намекают на разлив Нила, который он представляет, и на питательное плодородие, которое оно принесло. [168] Некоторые божества, такие как Осирис, Птах и Мин , имеют вид «мумиформы», их конечности плотно обмотаны тканью. [169] Хотя эти боги напоминают мумии, самые ранние примеры предшествовали стилю мумификации, завернутому в ткань, и вместо этого эта форма может отсылать к самым ранним изображениям божеств без конечностей. [170]

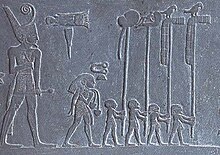

Некоторые неодушевленные объекты, олицетворяющие божеств, нарисованы с натуры, например, деревья или дискообразные эмблемы солнца и луны. [171] Некоторые объекты, связанные с конкретным богом, например, скрещенные луки, изображающие Нейт ( 𓋋 ) или эмблема Мина ( 𓋉 ), символизировали культы этих божеств в додинастические времена. [172] Во многих из этих случаев природа исходного объекта загадочна. [173] В додинастический и раннединастический периоды боги часто представлялись божественными стандартами: шестами, увенчанными эмблемами божеств, включая как формы животных, так и неодушевленные предметы. [174]

- Божества с разными головами животных, виньетка из свитка Папируса Каира JE 95658.

- Муммиобразные божества с разными головами из Литании Ре . Одиннадцатый век до нашей эры.

- Божественные стандарты, изображенные в храме Ком Омбо . Второй или первый век до нашей эры.

Взаимодействие с людьми

[ редактировать ]Отношения с фараоном

[ редактировать ]

В официальных писаниях фараоны называются божественными и постоянно изображаются в компании божеств пантеона. Каждый фараон и его предшественники считались преемниками богов, правивших Египтом в мифической предыстории. [176] Живых царей приравнивали к Гору и называли «сыном» многих божеств мужского пола, особенно Осириса и Ра; умершие цари приравнивались к этим старшим богам. [177] Жены и матери королей сравнивались со многими богинями. Немногие женщины, ставшие фараонами, такие как Хатшепсут , связали себя с этими же богинями, переняв при этом большую часть мужских образов королевской власти. [178] У фараонов были свои погребальные храмы , где для них совершались ритуалы при жизни и после смерти. [179] Но немногим фараонам поклонялись как богам даже после их жизни, а неофициальные тексты изображают королей в человеческом свете. По этим причинам ученые расходятся во мнениях относительно того, насколько искренне большинство египтян считали царя богом. Возможно, его считали божественным только тогда, когда он проводил церемонии. [180]

Как бы сильно ни верили, божественный статус царя был основанием для его роли представителя Египта перед богами, поскольку он формировал связь между божественным и человеческим царствами. [181] Египтяне считали, что богам нужны храмы для проживания, а также периодическое проведение ритуалов и принесение подношений для их питания. Все это обеспечивалось культами, которыми руководил король, с их жрецами и работниками. [182] Однако, согласно королевской идеологии, строительство храмов было исключительно делом фараона, как и ритуалы, которые священники обычно совершали вместо него. [183] Эти действия были частью фундаментальной роли короля: поддержание маат . [184] Король и нация, которую он представлял, предоставили богам маат , чтобы они могли продолжать выполнять свои функции, что поддерживало маат в космосе, чтобы люди могли продолжать жить. [185]

Присутствие в человеческом мире

[ редактировать ]Хотя египтяне верили, что их боги присутствуют в окружающем их мире, контакты между человеческим и божественным царствами в основном ограничивались конкретными обстоятельствами. [186] В литературе боги могут являться людям в физической форме, но в реальной жизни египтяне ограничивались более косвенными средствами общения. [187]

бога Говорят, что ба периодически покидал божественное царство, чтобы обитать в образах этого бога. [188] Поселившись в этих изображениях, боги вышли из своего скрытого состояния и приняли физическую форму. [76] Для египтян место или объект, который был ḏsr — «священным», — был изолированным и ритуально чистым и, следовательно, пригодным для обитания бога. [189] Храмовые статуи и рельефы, а также отдельные священные животные, такие как бык Апис , служили божественными посредниками. [190] Сны и транс предоставили совсем другую площадку для взаимодействия. Считалось, что в этих государствах люди могли приближаться к богам и иногда получать от них послания. [191] Наконец, согласно египетским верованиям в загробную жизнь , человеческие души после смерти переходят в божественное царство. Поэтому египтяне верили, что после смерти они будут существовать на одном уровне с богами и поймут их загадочную природу. [192]

Храмы, где проводились государственные обряды, были наполнены изображениями богов. Важнейшим храмовым изображением была культовая статуя во внутреннем святилище. Эти статуи обычно были меньше натурального размера и изготавливались из тех же драгоценных материалов, из которых, как говорили, формировались тела богов. [Примечание 5] Во многих храмах было несколько святилищ, в каждом из которых стояла культовая статуя, изображавшая одного из богов в группе, например семейной триаде. [194] Главный бог города считался его господином, нанимая многих жителей в качестве слуг в божественном доме, который представлял храм. Боги, проживающие в храмах Египта, в совокупности представляли весь пантеон. [195] Но многим божествам, включая некоторых важных богов, а также второстепенных или враждебных богов, никогда не были предоставлены собственные храмы, хотя некоторые из них были представлены в храмах других богов. [196]

Чтобы изолировать священную силу в святилище от нечистот внешнего мира, египтяне ограждали храмовые святилища и сильно ограничивали доступ к ним. Таким образом, людям, кроме королей и первосвященников, было отказано в контакте с культовыми статуями. [197] Исключением были праздничные шествия, когда статую выносили из храма, заключенного в переносную святыню. [198] который обычно скрывал это от всеобщего обозрения. [199] У людей было меньше прямых средств взаимодействия. В более общественных частях храмов часто располагались небольшие места для молитвы, от дверных проемов до отдельно стоящих часовен в задней части здания храма. [200] Общины также строили и управляли небольшими часовнями для собственных нужд, а у некоторых семей были святыни в домах. [201]

Вмешательство в жизнь человека

[ редактировать ]Египетские боги были вовлечены в жизнь людей, а также во всеобъемлющий порядок природы. Это божественное влияние распространялось главным образом на Египет, поскольку традиционно считалось, что иностранные народы находятся вне божественного порядка. В Новом царстве, когда другие страны находились под властью Египта, считалось, что иностранцы находились под милостивым правлением бога Солнца так же, как и египтяне. [202]

Говорят, что Тот , как смотритель времени, назначал фиксированную продолжительность жизни как людям, так и богам. [203] Говорят, что и другие боги управляют продолжительностью человеческой жизни, в том числе Месхенет и Рененутет , оба управляли рождением, и Шай , олицетворение судьбы . [204] Таким образом, время и способ смерти были основным смыслом египетской концепции судьбы, хотя в некоторой степени эти божества управляли и другими событиями жизни. В нескольких текстах говорится о богах, влияющих на человеческие решения или вдохновляющих их, действующих через «сердце» человека — вместилище эмоций и интеллекта в египетской вере. Считалось также, что божества отдают приказы, инструктируя короля по управлению его царством и регулируя управление своими храмами. В египетских текстах редко упоминаются прямые приказы, данные частным лицам, и эти приказы никогда не превращались в набор моральных кодексов, установленных Богом. [205] Мораль в Древнем Египте основывалась на концепции маат , которая применительно к человеческому обществу означала, что каждый должен жить упорядоченно, не мешая благополучию других людей. Поскольку божества были хранителями маат , с ними была связана мораль. Например, боги судили моральную праведность людей после смерти, и в Новом царстве вердикт о невиновности в этом суде считался необходимым для допуска в загробную жизнь . Однако в целом мораль основывалась на практических способах поддержания маат в повседневной жизни, а не на строгих правилах, установленных богами. [206]

У людей была свободная воля игнорировать божественное руководство и поведение, требуемое Маат , но, поступая так, они могли навлечь на себя божественное наказание. [207] Божество осуществляло это наказание, используя свою ба , силу, которая проявляла силу бога в человеческом мире. Стихийные бедствия и человеческие недуги рассматривались как дело рук разгневанных божественных сил . [208] И наоборот, боги могли излечить праведных людей от болезней или даже продлить их жизнь. [209] Оба эти типа вмешательства в конечном итоге были представлены божествами: Шед , который появился в Новом царстве, чтобы олицетворять божественное спасение от вреда, [210] и Петбе , апотропный бог из поздних эпох египетской истории, который, как полагали, мстил за проступки. [211]

Египетские тексты по-разному смотрят на то, несут ли боги ответственность за несправедливые страдания людей. Несчастье часто рассматривалось как продукт исфета , космического беспорядка, который был противоположностью маат , и поэтому боги не были виновны в возникновении злых событий. Некоторых божеств, которые были тесно связаны с исфетом , таких как Сет, можно было обвинить в беспорядках в мире, не возлагая вину на других богов. Некоторые писания обвиняют божеств в причинении человеческих страданий, в то время как другие приводят теодицеи в защиту богов. [212] Начиная со Среднего царства, в нескольких текстах проблема зла в мире связывалась с мифом, в котором бог-творец борется с восстанием людей против его правления, а затем уходит с земли. Из-за такого человеческого неправильного поведения творец отдаляется от своего творения, позволяя страданию существовать. В писаниях Нового царства справедливая природа богов не ставится под сомнение так сильно, как в писаниях Среднего царства. Они подчеркивают прямые, личные отношения людей с божествами и способность богов вмешиваться в человеческие события. Люди в эту эпоху верили в конкретных богов, которые, как они надеялись, помогут и защитят их на протяжении всей жизни. В результате поддержка идеалов Маат стала менее важной, чем завоевание благосклонности богов как способ гарантировать хорошую жизнь. [213] Даже фараоны считались зависимыми от божественной помощи, и после того, как Новое Царство подошло к концу, правительство все больше подвергалось влиянию оракулов, передающих волю богов. [214]

Поклонение

[ редактировать ]

Официальные религиозные обряды, которые поддерживали маат на благо всего Египта, были связаны с религиозными обрядами простых людей, но отличались от них. [217] которые искали помощи богов для решения своих личных проблем. [218] Официальная религия включала в себя множество ритуалов, проводимых в храмах. Некоторые обряды совершались каждый день, тогда как другие представляли собой фестивали, проходившие через более длительные промежутки времени и часто ограничивавшиеся конкретным храмом или божеством. [201] Боги получали свои подношения на ежедневных церемониях, во время которых их статуи одевали, умащали и преподносили пищу, а в их честь читали гимны. [219] Эти подношения, помимо сохранения маат для богов, прославляли животворящую щедрость божеств и побуждали их оставаться доброжелательными, а не мстительными. [220]

Фестивали часто включали церемониальное шествие, в ходе которого культовое изображение выносилось из храма в святилище в форме барки . Эти процессии служили различным целям. [221] В римские времена, когда считалось, что местные божества всех видов имеют власть над разливом Нила, процессии во многих общинах несли храмовые изображения на берега реки, чтобы боги могли вызвать большой и плодотворный наводнение. [222] Процессии также перемещались между храмами, как, например, когда образ Хатор из храма Дендеры посетил ее супруга Гора в храме Эдфу . [221] Ритуалы для бога часто основывались на мифологии этого божества. Такие ритуалы должны были быть повторением событий мифического прошлого, возобновляя благотворное воздействие первоначальных событий. [223] На празднике Хояк в честь Осириса его смерть и воскресение ритуально воспроизводились в то время, когда урожай начал прорастать. Возвратившаяся зелень символизировала обновление жизни самого бога. [224]

Личное взаимодействие с богами принимало множество форм. Люди, которым нужна была информация или совет, обращались к оракулам при храмах, которые должны были передавать ответы богов на вопросы. [225] Амулеты и другие изображения божеств-защитников использовались для отражения демонов, которые могли угрожать благополучию человека. [226] или передать положительные характеристики бога владельцу. [227] Частные ритуалы использовали силу богов для достижения личных целей: от исцеления болезней до проклятия врагов. [225] В этих практиках использовалась хека , та же сила магии, которую использовали боги, которую, как говорят, создатель дал людям, чтобы они могли отбиваться от несчастий. Исполнитель частного обряда часто брал на себя роль бога в мифе или даже угрожал божеству, чтобы привлечь богов к достижению цели. [228] Такие ритуалы сосуществовали с частными подношениями и молитвами, и все три считались средством получения божественной помощи. [229]

Молитву и частные подношения обычно называют «личным благочестием»: действия, отражающие тесные отношения между человеком и богом. До Нового царства свидетельств личного благочестия мало. Вотивные подношения и личные имена, многие из которых теофорны , позволяют предположить, что простолюдины чувствовали некую связь между собой и своими богами, но твердые доказательства преданности божествам стали видны только в Новом царстве, достигнув пика в конце той эпохи. [231] Ученые расходятся во мнениях относительно значения этого изменения — было ли прямое взаимодействие с богами новым развитием или результатом старых традиций. [232] Египтяне теперь выражали свою преданность посредством новых видов деятельности в храмах и вокруг них. [233] Свои молитвы и благодарности за божественную помощь они записывали на стелах . Они приносили в жертву статуэтки, которые представляли богов, которым они молились, или символизировали желаемый результат; таким образом, рельефное изображение Хатхор и статуэтка женщины могли представлять собой молитву о плодородии. Иногда человек брал покровителем определенного бога, посвящая свое имущество или труд культу бога. Эта практика продолжалась и в последние периоды египетской истории. [234] В эти более поздние эпохи наблюдалось больше религиозных нововведений, включая практику дарения мумий животных в качестве подношений божествам, изображенным в форме животных, например, кошачьи мумии, подаренные кошачьей богине Бастет . [235] Некоторые из главных божеств мифов и официальной религии редко использовались в народном поклонении, но многие из великих государственных богов играли важную роль в народных традициях. [35]

Поклонение некоторым египетским богам распространилось на соседние земли, особенно на Ханаан и Нубию во времена Нового царства, когда эти регионы находились под контролем фараонов. В Ханаане экспортированные божества, в том числе Хатор, Амон и Сет, часто были синкретизированы с местными богами, которые, в свою очередь, распространились на Египет. [236] У египетских божеств, возможно, не было постоянных храмов в Ханаане. [237] и их значение там уменьшилось после того, как Египет потерял контроль над регионом. [236] Напротив, в Нубии было построено множество храмов главным египетским богам и обожествленным фараонам. [238] После окончания египетского правления импортированные боги, особенно Амон и Исида, были синкретизированы с местными божествами и остались частью религии независимого Королевства Нубии Куш . [239] Эти боги были включены в нубийскую идеологию королевской власти так же, как и в Египте, так что Амон считался божественным отцом царя, а Исида и другие богини были связаны с нубийской царицей, кандаке . [240] Некоторые божества простирались дальше. Таверет стала богиней на минойском Крите . [241] а оракул Амона в оазисе Сива был известен и к нему обращались люди по всему Средиземноморскому региону. [242]

Во времена греческой династии Птолемеев , а затем римского правления , греки и римляне представили Египту своих собственных божеств. Эти новички приравнивали египетских богов к своим собственным, как часть греко-римской традиции интерпретации graeca . [243] Поклонение местным богам не было поглощено иноземными. Вместо этого греческие и римские боги были приняты как проявления египетских. Египетские культы иногда включали греческий язык , философию , иконографию, [244] и даже храмовая архитектура. [245] Между тем, культы нескольких египетских божеств — в частности, Исиды, Осириса, Анубиса, формы Гора по имени Гарпократ и слитого греко-египетского бога Сераписа — были приняты в римскую религию и распространились по всей Римской империи. [246] Римские императоры, как и до них цари Птолемеи, призывали Исиду и Сераписа поддержать свою власть внутри и за пределами Египта. [247] В сложной смеси религиозных традиций империи Тот превратился в легендарного эзотерического учителя Гермеса Трисмегиста . [248] и Исида, которую почитали от Британии до Месопотамии, [249] стал центром мистического культа в греческом стиле . [250] Исида и Гермес Трисмегист были выдающимися представителями западной эзотерической традиции , выросшей из римского религиозного мира. [251]

Храмы и культы в самом Египте пришли в упадок по мере ухудшения римской экономики в третьем веке нашей эры, а начиная с четвертого века христиане подавляли почитание египетских божеств. [244] Последние формальные культы в Филах вымерли в пятом или шестом веке. [252] [Примечание 6] Большинство верований, связанных с самими богами, исчезло в течение нескольких сотен лет, оставаясь в магических текстах до седьмого и восьмого веков. Напротив, многие из практик их поклонения, такие как процессии и оракулы, были адаптированы к христианской идеологии и сохранились как часть Коптской церкви . [244] Учитывая большие изменения и разнообразные влияния в египетской культуре с того времени, ученые расходятся во мнениях относительно того, произошли ли какие-либо современные коптские обычаи от религий фараонов. Но многие фестивали и другие традиции современных египтян, как христианских, так и мусульманских , напоминают поклонение богам их предков. [253] несколько новых религиозных групп, подпадающих под общий термин кеметизм . В конце 20-го века на основе различных реконструкций древнеегипетской религии сформировалось [254]

См. также

[ редактировать ]Примечания

[ редактировать ]- ^ В египетских текстах прямо не говорится, что Осирис умирает, и то же самое относится и к другим богам. Египтяне избегали прямых заявлений о неблагоприятных событиях, таких как смерть благотворного божества. Тем не менее, миф ясно дает понять, что Осирис убит, а другие свидетельства, такие как появление божественных трупов в Дуате, указывают на то, что другие боги также умирают. К позднему периоду ( ок. 664–323 гг. До н.э.) несколько мест по всему Египту считались местами захоронения определенных божеств. [71]

- ^ Египетское слово, обозначающее «группу из девяти человек», было psḏt . Для его перевода обычно используется греческий термин «эннеада» , имеющий то же значение. [108]

- ↑ Der Eine und die Vielen , несколько раз пересматриваемый с 1971 года. Его английский перевод « Концепции Бога в Египте: Один и Многие » указан в разделе «Цитируемые работы» этой статьи.

- ^ На божественную одежду иногда влияли изменения в человеческой одежде. В Новом царстве богинь изображали с тем же головным убором в форме стервятника, который использовался королевами того периода. [161] а в римские времена многие апотропные боги изображались в доспехах и верхом на конях, как солдаты. [164]

- ↑ Неизвестно, что ни одна из сохранившихся статуй божеств наверняка была культовыми изображениями, хотя некоторые из них имеют подходящие характеристики, чтобы служить этой цели. [193]

- ↑ Долгое время считалось, что Филы были закрыты армиями Юстиниана I между 535 и 537 годами нашей эры. Недавние исследования поставили под сомнение эту точку зрения и утверждали, что храмовый культ перестал функционировать в конце пятого века, где-то после последних датированных признаков активности. в 456 или 457 году. [252]

Ссылки

[ редактировать ]Цитаты

[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Аллен 2014 , с. 523.

- ^ Уилкинсон 2003 , с. 72.

- ^ Jump up to: а б с Аллен 1999 , стр. 44–54, 59.

- ^ Jump up to: а б с Лейтц 2004 , стр. 393–394.

- ^ Хорнунг 1982 , с. 42.

- ^ Jump up to: а б Дюнанд и Зиви-Кош, 2004 , стр. 8–11.

- ^ Jump up to: а б Уилкинсон 2003 , стр. 26–28.

- ^ Бейнс 2001 , с. 216.

- ^ Хорнунг 1982 , с. 62.

- ^ Бейнс 2001 , стр. 76–79.

- ^ Ассманн 2001 , стр. 7–8, 83.

- ^ Дюнанд и Зиви-Кош 2004 , стр. 11–12.

- ^ Уилкинсон 1999 , стр. 225–226.

- ^ Jump up to: а б с Уилкинсон 2003 , стр. 12–15.

- ^ Гундлах 2001 , с. 363.

- ^ Jump up to: а б с Траунекер 2001a , стр. 25–26.

- ^ Харт 2005 , с. 143.

- ^ Сильверман 1991 , стр. 10–13.

- ^ Дэвид 2002 , с. 57.

- ^ Дэвид 2002 , с. 50.

- ^ Уилкинсон 1999 , стр. 264–265.

- ^ Траунекер 2001a , с. 29.

- ^ Уилкинсон 2003 , стр. 92, 146.

- ^ Хорнунг 1982 , с. 74.

- ^ Уилкинсон 2003 , с. 74.

- ^ Вильдунг 1977 , стр. 1–3, 31.

- ^ Вильдунг 1977 , стр. 31, 83.

- ^ Бейнс 1991 , стр. 158–159.

- ^ Сильверман 1991 , с. 58.

- ^ Кукерц и Ловассер 2019 , стр. 26–27.

- ^ Тазава 2009 , с. 169.

- ^ Франкфуртер 2004 , с. 160.

- ^ Энглунд 1989a , стр. 9–10.

- ^ Тобин 1989 , с. 18.

- ^ Jump up to: а б Энглунд 1989a , стр. 19–20, 26–27.

- ^ Аллен 2014 , стр. 54–55.

- ^ Дюнанд и Зиви-Кош 2004 , с. 26.

- ^ Харт 2005 , стр. 91, 147.

- ^ Харт 2005 , стр. 85–86.

- ^ Дэвид 2002 , стр. 58, 227.

- ^ Jump up to: а б Тобин 1989 , стр. 197–200.

- ^ Jump up to: а б Траунекер 2001a , стр. 85–86.

- ^ Хорнунг 1982 , стр. 77–79.

- ^ Ассманн 2001 , с. 63.

- ^ Дэвид 2002 , стр. 57–58.

- ^ Хорнунг 1982 , стр. 98–99, 166–169.

- ^ Уилкинсон 2003 , с. 39.

- ^ Jump up to: а б Микс 2001 , с. 375.

- ^ Лукарелли 2010 , стр. 2–5.

- ^ Jump up to: а б Франдсен 2011 , стр. 59–62.

- ^ Роккати 2011 , стр. 93–96.

- ^ Ритнер 2011 , стр. 3–5.

- ^ Ассманн 2001 , с. 68.

- ^ Хорнунг 1982 , стр. 207–209.

- ^ Ассманн 2001 , стр. 57–64.

- ^ Пинч 2002 , стр. 57, 68, 84, 86.

- ^ Jump up to: а б Траунекер 2001a , стр. 10–12.

- ^ Микс и Фавард-Микс 1996 , стр. 63, 70–72, 80.

- ^ Уилкинсон 2003 , с. 31.

- ^ Микс и Фавард-Микс 1996 , стр. 101–102, 107.

- ^ Грейвс-Браун 2010 , стр. 161, 169.

- ^ Jump up to: а б Ассманн 2001 , с. 112.

- ^ Тобин 1989 , стр. 38–40.

- ^ Дэвид 2002 , стр. 81–83.

- ^ Леско 1991 , с. 91–96.

- ^ Леско 1991 , с. 104–106.

- ^ Тобин 1989 , стр. 58–59.

- ^ Пинч 2002 , стр. 76, 85.

- ^ Микс и Фавард-Микс 1996 , стр. 16–17, 19–22.

- ^ Микс и Фавард-Микс 1996 , стр. 21–22, 78–80.

- ^ Jump up to: а б Хорнунг 1982 , стр. 152–162.

- ^ Дюнанд и Зиви-Кош 2004 , стр. 66–70.

- ^ Jump up to: а б Хорнунг 1982 , стр. 166–169.

- ^ Микс и Фавард-Микс 1996 , стр. 81–82, 87–90.

- ^ Хорнунг 1982 , стр. 178–182.

- ^ Jump up to: а б Ассманн 2001 , стр. 17–19, 43–47.

- ^ Сильверман 1991 , стр. 38–41.

- ^ Дэвид 2002 , стр. 154–155.

- ^ Jump up to: а б Хорнунг 1982 , стр. 66–68, 72.

- ^ Грейндордж 2001 , с. 305–307.

- ^ Уилкинсон 2003 , с. 210.

- ^ Микс и Фавард-Микс 1996 , стр. 97–100.

- ^ Хорнунг 1982 , стр. 90–91.

- ^ Бадде 2011 , стр. 6–7.

- ^ Уилкинсон 2003 , с. 228.

- ^ Хорнунг 1982 , с. 86.

- ^ Jump up to: а б с Хорнунг 1982 , с. 171.

- ^ Бэйнс 2011 , с. 52.

- ^ Грейвс-Браун 2010 , стр. 129–130.

- ^ Jump up to: а б Грейвс-Браун 2010 , с. 164.

- ^ Уилкинсон 2003 , стр. 150, 156.

- ^ Трой 1986 , стр. 20, 25.

- ^ Грейвс-Браун 2010 , с. 105.

- ^ Jump up to: а б Трой 1986 , стр. 53–54.

- ^ Пинч 2002 , стр. 138–139.

- ^ Грейвс-Браун 2010 , стр. 36–37, 131.

- ^ Грейвс-Браун 2010 , стр. 169–170.

- ^ Пинч 2002 , с. 130.

- ^ Грейвс-Браун 2010 , стр. 99–100, 103.

- ^ Микс и Фавард-Микс 1996 , стр. 68–69.

- ^ Ассманн 2001 , стр. 101, 134.

- ^ Лортон 1999 , с. 123.

- ^ Уилкинсон 2003 , с. 75.

- ^ Траунекер 2001a , стр. 57–59.

- ^ Дюнанд и Зиви-Кош 2004 , стр. 29–31.

- ^ Микс и Фавард-Микс 1996 , с. 184.

- ^ Пинч 2002 , стр. 137, 146.

- ^ Jump up to: а б с д Уилкинсон 2003 , стр. 74–79, 83–85.

- ^ Уилкинсон 2003 , стр. 18, 74–75, 160.

- ^ Энглунд 1989b , стр. 77–79, 81.

- ^ Ассманн 2001 , стр. 238–239.

- ^ Дэвид 2002 , с. 247.

- ^ Бейнс 1991 , с. 188.

- ^ Jump up to: а б Микс и Фавард-Микс 1996 , стр. 34–36.

- ^ Уилкинсон 2003 , с. 67.

- ^ Леско 1999 , с. 84.

- ^ Уилкинсон 2003 , стр. 92–93, 146.

- ^ Траунекер 2001b , стр. 221–222.

- ^ Хорнунг 1982 , с. 126.

- ^ Микс и Фавард-Микс 1996 , стр. 53–54.

- ^ Траунекер 2001a , стр. 20–23, 33–34.

- ^ Аллен 2001 , стр. 161–162.

- ^ Воздух 2001 , с. 140.

- ^ Траунекер 2001a , с. 33.

- ^ Уилкинсон 2003 , с. 99.

- ^ Хорнунг 1982 , с. 93.

- ^ Пинч 2002 , стр. 111, 128.

- ^ Микс и Фавард-Микс 1996 , стр. 69–71.

- ^ Пинч 2002 , с. 66.

- ^ Хорнунг 1982 , стр. 73–74.

- ^ Харт 2005 , с. 75.

- ^ Франкфуртер 1998 , стр. 102, 145, 152.

- ^ Пинч 2002 , с. 143.

- ^ Дюнанд и Зиви-Кош 2004 , с. 27.

- ^ Jump up to: а б Уилкинсон 2003 , стр. 33–35.

- ^ Jump up to: а б Хорнунг 1982 , стр. 92, 96–97.

- ^ Уилкинсон 2003 , стр. 119, 172, 187, 203.

- ^ Титер 2011 , стр. 182–186.

- ^ Бэйнс 2011 , с. 62.

- ^ Монтсеррат 2000 , стр. 36–38.

- ^ Бейнс 2011 , стр. 64–65.

- ^ Бейнс 2011 , стр. 53–54, 63.

- ^ Jump up to: а б Дюнанд и Зиви-Кош, 2004 , стр. 17–20.

- ^ Уилкинсон 2003 , стр. 35–38.

- ^ Хорнунг 1982 , стр. 24–25.

- ^ Уилкинсон 2003 , стр. 32, 36.

- ^ Хорнунг 1982 , стр. 56–59, 234–235.

- ^ Хорнунг 1982 , стр. 235–237, 252.

- ^ Тобин 1989 , стр. 156–158.

- ^ Ассманн 2001 , стр. 198–201, 237–243.

- ^ Микс и Фавард-Микс 1996 , стр. 55–59.

- ^ Jump up to: а б Хорнунг 1982 , стр. 110–117.

- ^ Харт 2005 , с. 25.

- ^ Хорнунг 1982 , с. 113.

- ^ Хорнунг 1982 , стр. 117–121.

- ^ Bonhême 2001 , стр. 401–405.

- ^ Гриффитс 2001 , стр. 188–190.

- ^ Jump up to: а б Хорнунг 1982 , стр. 118–122.

- ^ Уилкинсон 2003 , с. 27.

- ^ Траунекер 2001a , стр. 50–51.

- ^ Jump up to: а б с Траунекер 2001a , стр. 46, 54.

- ^ Уилкинсон 2003 , стр. 170, 176, 183, 200.

- ^ Пинч 2002 , стр. 115, 198–200.

- ^ Франкфуртер 1998 , с. 3.

- ^ Микс и Фавард-Микс 1996 , с. 60.

- ^ Траунекер 2001a , с. 45.

- ^ Робинс 2001 , стр. 291–293.

- ^ Пинч 2002 , с. 136.

- ^ Траунекер 2001a , стр. 48–50.

- ^ Хорнунг 1982 , с. 107.

- ^ Уилкинсон 2003 , стр. 169, 236, 241.

- ^ Уилкинсон 1999 , стр. 251–252.

- ^ Сильверман 1991 , с. 22.

- ^ Уилкинсон 1999 , стр. 168–170.

- ^ Лортон 1999 , стр. 128–129.

- ^ Пинч 2002 , стр. 85–87, 156–157.

- ^ Уилкинсон 2003 , стр. 60–63, 75.

- ^ Трой 1986 , стр. 141–143.

- ^ Титер 2011 , с. 51.

- ^ Вильдунг 1977 , стр. 1–3.

- ^ Моренц 1973 , с. 40–41.

- ^ Teeter 2011 , стр. 28–30, 41–53.

- ^ Микс и Фавард-Микс 1996 , стр. 123–125.

- ^ Ассманн 2001 , стр. 4–5.

- ^ Франдсен 1989 , стр. 96, 100–105.

- ^ Уилкинсон 2003 , с. 42.

- ^ Дюнанд и Зиви-Кош 2004 , стр. 21–23.

- ^ Титер 2011 , стр. 39–45.

- ^ Траунекер 2001a , с. 30.

- ^ Микс и Фавард-Микс 1996 , стр. 125–126, 129.

- ^ Титер 2011 , с. 101.

- ^ Тобин 1989 , с. 54.

- ^ Козлов 2001 , стр. 242–243.

- ^ Титер 2011 , стр. 39–43.

- ^ Ассманн 2001 , стр. 27–30, 51–52.

- ^ Уилкинсон 2003 , стр. 42, 162, 223–224.

- ^ Дюнанд и Зиви-Кош 2004 , стр. 111.

- ^ Дюнанд и Зиви-Кош 2004 , стр. 116–118.

- ^ Лортон 1999 , с. 145.

- ^ Титер 2011 , стр. 77–83.

- ^ Jump up to: а б Томпсон 2001 , стр. 326–332.

- ^ Моренц 1973 , с. 49–52, 57.

- ^ Хорнунг 1982 , с. 155.

- ^ Харт 2005 , стр. 92, 136, 146.

- ^ Моренц 1973 , с. 60–67, 72.

- ^ Тобин 1989 , стр. 180–183, 190.

- ^ Бейнс 1991 , стр. 163–164.

- ^ Траунекер 2001a , стр. 33, 98.

- ^ Дюнанд и Зиви-Кош 2004 , стр. 138–139.

- ^ Окинга 2001 , стр. 44–46.

- ^ Франкфуртер 1998 , стр. 116–119.

- ^ Бейнс 1991 , стр. 163–164, 186–187.

- ^ Энмарт 2008 , стр. 1–3.

- ^ Ассманн 2001 , с. 242.

- ^ «Папирус | Британский музей» . www.britishmuseum.org . Проверено 7 апреля 2024 г.

- ^ Штернберг 2004 , стр. 455–456.

- ^ Бейнс 1991 , стр. 126–127.

- ^ Титер 2011 , с. 76.

- ^ Дюнанд и Зиви-Кош 2004 , стр. 90–91.

- ^ Хорнунг 1982 , стр. 203–206, 214.

- ^ Jump up to: а б Дюнанд и Зиви-Кош, 2004 , стр. 95–96.

- ^ Франкфуртер 1998 , с. 42.

- ^ Тобин 1989 , стр. 28–30.

- ^ Титер 2011 , стр. 58–63.

- ^ Jump up to: а б Бейнс 1991 , стр. 165–172.

- ^ Франкфуртер 1998 , стр. 119, 175.

- ^ Эндрюс 2001 , с. 81.

- ^ Ритнер 2001 , стр. 321–326.

- ^ Дэвид 2002 , стр. 270–272, 283–286.

- ^ Уилкинсон 2003 , с. 33.

- ^ Бейнс 1991 , стр. 173–179.

- ^ Луизелли 2008 , стр. 1–4.

- ^ Бейнс 1991 , стр. 180–184.

- ^ Титер 2011 , стр. 78–90, 102–103.

- ^ Дэвид 2002 , стр. 312–315.

- ^ Jump up to: а б Моренц 1973 , стр. 235–239.

- ^ Траунекер 2001a , стр. 108–110.

- ^ Моренц 1973 , с. 241–243.

- ^ Йеллин 2012 , стр. 126–129.

- ^ Моркот 2012 , с. 124.

- ^ Уилкинсон 2003 , с. 186.

- ^ Миллс 2001 , с. 500.

- ^ Боржо 2004 , стр. 392–393.

- ^ Jump up to: а б с Франкфуртер 2004 , стр. 160–163.

- ^ Наэребут 2007 , стр. 545–547.

- ^ Верслуйс 2007 , стр. 3–6.

- ^ Дюнанд и Зиви-Кош 2004 , стр. 218–221.

- ^ Struck 2004 , стр. 650–652.

- ^ Уилкинсон 2003 , с. 143.

- ^ Сфамени Гаспаро 2007 , с. 41.

- ^ Кадиш 2001 , с. 507–509.

- ^ Jump up to: а б Кокельманн 2012 , стр. 6–8.

- ^ Нагиб 2008 , стр. 2–5.

- ^ Мелтон 2009 , стр. 841, 847, 851, 855.

Цитируемые работы

[ редактировать ]- Аллен, Джеймс П. (июль – август 1999 г.). «Монотеизм: египетские корни». Археологическая Одиссея . 2 (3).

- Аллен, Джеймс П. (2014). Среднеегипетский: Введение в язык и культуру иероглифов, третье издание . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-107-05364-9 .

- Аллен, Джеймс П. (2001). «Ба». В Редфорде, Дональд Б. (ред.). Оксфордская энциклопедия Древнего Египта . Том. 1. Издательство Оксфордского университета. стр. 161–162. ISBN 978-0-19-510234-5 .

- Эндрюс, Кэрол А.Р. (2001). «Амулеты». В Редфорде, Дональд Б. (ред.). Оксфордская энциклопедия Древнего Египта . Том. 1. Издательство Оксфордского университета. стр. 75–82. ISBN 978-0-19-510234-5 .

- Ассманн, Ян (2001) [немецкое издание 1984 г.]. Поиски Бога в Древнем Египте . Перевод Дэвида Лортона. Издательство Корнелльского университета . ISBN 0-8014-3786-5 .

- Бейнс, Джон (2001) [первое издание, 1985 г.]. Фигуры плодовитости: египетская персонификация и иконология жанра . Институт Гриффита. ISBN 978-0-8014-3786-1 .

- Бейнс, Джон (1991). «Общество, мораль и религиозная практика». В Шафере, Байрон Э. (ред.). Религия в Древнем Египте: боги, мифы и личная практика . Издательство Корнельского университета. стр. 123–200. ISBN 978-0-8014-9786-5 .

- Бейнс, Джон (2011). «Представление и обсуждение божеств в Новом царстве и третьем промежуточном периоде Египта». В Понгратц-Лейстене, Беате (ред.). Пересмотр концепции революционного монотеизма . Айзенбрауны. стр. 41–89. ISBN 978-1-57506-199-3 .

- Бонэм, Мари-Анж (2001). «Божественность». В Редфорде, Дональд Б. (ред.). Оксфордская энциклопедия Древнего Египта . Том. 1. Издательство Оксфордского университета. стр. 401–406. ISBN 978-0-19-510234-5 .

- Боржо, Филипп (2004). «Божества и демоны: Введение». В Джонстоне, Сара Айлс (ред.). Религии Древнего мира: Путеводитель . Издательство Belknap Press издательства Гарвардского университета. стр. 392–393. ISBN 978-0-674-01517-3 .

- Бадде, Дагмар (2011). «Эпитеты, Божественные» . В Вендрихе, Виллеке (ред.). Энциклопедия египтологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе . Департамент ближневосточных языков и культур Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. ISBN 978-0615214030 . Проверено 4 апреля 2015 г.

- Дэвид, Розали (2002). Религия и магия в Древнем Египте . Пингвин. ISBN 978-0-14-026252-0 .

- Дюнан, Франсуаза ; Зиви-Кош, Кристиан (2004) [французское издание, 1991 г.]. Боги и люди в Египте: 3000 г. до н.э. – 395 г. н.э. Перевод Дэвида Лортона. Издательство Корнельского университета. ISBN 978-0-8014-8853-5 .

- Энглунд, Герти (1989a). «Боги как система координат: о мышлении и концепциях мышления в Древнем Египте». В Англии, Герти (ред.). Религия древних египтян: когнитивные структуры и популярные выражения . С. Academiae Ubsaliensis. стр. 7–27. ISBN 978-91-554-2433-6 .

- Энглунд, Герти (1989b). «Отношение к противоположностям в храмовом мышлении и литературе мудрости». В Англии, Герти (ред.). Религия древних египтян: когнитивные структуры и популярные выражения . С. Academiae Ubsaliensis. стр. 77–87. ISBN 978-91-554-2433-6 .

- Энмарч, Роланд (2008). «Теодицея» . В Вендрихе, Виллеке (ред.). Энциклопедия египтологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе . Департамент ближневосточных языков и культур Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. ISBN 978-0615214030 . Проверено 4 апреля 2015 г.

- Франдсен, Пол Джон (1989). «Торговля и культ». В Англии, Герти (ред.). Религия древних египтян: когнитивные структуры и популярные выражения . С. Academiae Ubsaliensis. стр. 95–108. ISBN 978-91-554-2433-6 .

- Франдсен, Пол Джон (2011). «Фекалии Творца или искушения мертвых». В Косулисе, Панайотис (ред.). Древнеегипетская демонология: исследования границы между демоническим и божественным в египетской магии . Питерс. стр. 25–62. ISBN 978-90-429-2040-8 .

- Франкфуртер, Дэвид (1998). Религия в римском Египте: ассимиляция и сопротивление . Издательство Принстонского университета. ISBN 978-0-691-07054-4 .

- Франкфуртер, Дэвид (2004). «История: Египет, более поздний период». В Джонстоне, Сара Айлс (ред.). Религии Древнего мира: Путеводитель . Издательство Belknap Press издательства Гарвардского университета. стр. 159–164. ISBN 978-0-674-01517-3 .

- Грейндордж, Кэтрин (2001). «Сокар». В Редфорде, Дональд Б. (ред.). Оксфордская энциклопедия Древнего Египта . Том. 3. Издательство Оксфордского университета. стр. 305–307. ISBN 978-0-19-510234-5 .