Или точка

| Часть серии о |

| История Японии |

|---|

|

Период Эдо ( Edo period , Edo jidai ) , также известный как период Токугава ( Tokugawa period , Tokugawa jidai ) , — период между 1603 и 1868 годами. [ 1 ] в истории Японии , когда Япония находилась под властью сёгуната Токугава страны и 300 региональных даймё . Возникший из хаоса периода Сэнгоку , период Эдо характеризовался экономическим ростом, строгим социальным порядком, изоляционистской внешней политикой, стабильным населением, общим миром и народным наслаждением искусством и культурой , в просторечии называемый Оэдо ( 大江戸 , Оо-Эдо , «Великий Эдо») .

Этот период получил свое название от Эдо (ныне Токио официально основал сёгунат ), где 24 марта 1603 года Токугава Иэясу . Этот период подошел к концу с Реставрацией Мэйдзи и войной Босин , которая восстановила имперское правление в Японии .

Объединение сёгуната

[ редактировать ]

A revolution took place from the time of the Kamakura shogunate, which existed with the Tennō's court, to the Tokugawa, when the samurai became the unchallenged rulers in what historian Edwin O. Reischauer called a "centralized feudal" form of the shogunate. Instrumental in the rise of the new bakufu was Tokugawa Ieyasu, the main beneficiary of the achievements of Oda Nobunaga and Toyotomi Hideyoshi.[2] Already a powerful daimyo (feudal lord), Ieyasu profited by his transfer to the rich Kantō area. He maintained two million koku of land,[clarification needed] a new headquarters at Edo, a strategically situated castle town (the future Tokyo), and also had an additional two million koku of land and thirty-eight vassals under his control. After Hideyoshi's death, Ieyasu moved quickly to seize control of the Toyotomi clan.[citation needed]

Ieyasu's victory over the western daimyo at the Battle of Sekigahara (October 21, 1600, or in the old Japanese calendar, on the 15th day of the ninth month of the fifth year of the Keichō era) gave him control of all Japan. He rapidly abolished numerous enemy daimyo houses, reduced others, such as that of the Toyotomi, and redistributed the spoils of war to his family and allies. Ieyasu still failed to achieve complete control of the western daimyo, but his assumption of the title of shōgun helped consolidate the alliance system. After further strengthening his power base, Ieyasu installed his son Hidetada (1579–1632) as shōgun and himself as retired shōgun in 1605. The Toyotomi were still a significant threat, and Ieyasu devoted the next decade to their eradication. In 1615, the Tokugawa army destroyed the Toyotomi stronghold at Osaka.

The Tokugawa (or Edo) period brought 250 years of stability to Japan. The political system evolved into what historians call bakuhan, a combination of the terms bakufu and han (domains) to describe the government and society of the period.[3] In the bakuhan, the shōgun had national authority, and the daimyo had regional authority. This represented a new unity in the feudal structure, which featured an increasingly large bureaucracy to administer the mixture of centralized and decentralized authorities. The Tokugawa became more powerful during their first century of rule: land redistribution gave them nearly seven million koku, control of the most important cities, and a land assessment system reaping great revenues.[citation needed]

The feudal hierarchy was completed by the various classes of daimyo. Closest to the Tokugawa house were the shinpan, or "related houses". There were twenty-three daimyo on the borders of Tokugawa lands, all directly related to Ieyasu. The shinpan held mostly honorary titles and advisory posts in the bakufu. The second class of the hierarchy was the fudai, or "house daimyo", rewarded with lands close to the Tokugawa holdings for their faithful service. By the 18th century, 145 fudai controlled much smaller han, the greatest assessed at 250,000 koku.

Members of the fudai class staffed most of the major bakufu offices. Ninety-seven han formed the third group, the tozama (outside vassals), former opponents or new allies. The tozama were located mostly on the peripheries of the archipelago and collectively controlled nearly ten million koku of productive land. Because the tozama were the least trusted of the daimyo, they were the most cautiously managed and generously treated, although they were excluded from central government positions.[citation needed]

The Tokugawa shogunate not only consolidated their control over a reunified Japan, but also had unprecedented power over the emperor, the court, all daimyo, and the religious orders. The emperor was held up as the ultimate source of political sanction for the shōgun, who ostensibly was the vassal of the imperial family. The Tokugawa helped the imperial family recapture its old glory by rebuilding its palaces and granting it new lands. To ensure a close tie between the imperial clan and the Tokugawa family, Ieyasu's granddaughter was made an imperial consort in 1619.[citation needed]

A code of laws was established to regulate the daimyo houses. The code encompassed private conduct, marriage, dress, types of weapons, and numbers of troops allowed; required feudal lords to reside in Edo every other year (the sankin-kōtai system); prohibited the construction of ocean-going ships; restricted castles to one per domain (han) and stipulated that bakufu regulations were the national law. Although the daimyo were not taxed per se, they were regularly levied for contributions to military and logistical support and for public works such as projects as castles, roads, bridges, and palaces.

The various regulations and levies not only strengthened the Tokugawa but also depleted the wealth of the daimyo, thus weakening their threat to the central administration. The han, once military-centered domains, became mere local administrative units. The daimyo had full administrative control over their territory and their complex systems of retainers, bureaucrats, and commoners. Loyalty was exacted from religious foundations, already greatly weakened by Nobunaga and Hideyoshi, through a variety of control mechanisms.[citation needed]

Foreign trade relations

[edit]

Like Hideyoshi, Ieyasu encouraged foreign trade but also was suspicious of outsiders. He wanted to make Edo a major port, but once he learned that the Europeans favoured ports in Kyūshū and that China had rejected his plans for official trade, he moved to control existing trade and allowed only certain ports to handle specific kinds of commodities.

The beginning of the Edo period coincides with the last decades of the Nanban trade period during which intense interaction with European powers, on the economic and religious plane, took place. It is at the beginning of the Edo period that Japan built its first ocean-going warships, such as the San Juan Bautista, a 500-ton galleon-type ship that transported a Japanese embassy headed by Hasekura Tsunenaga to the Americas and then to Europe. Also during that period, the bakufu commissioned around 720 Red Seal Ships, three-masted and armed trade ships, for intra-Asian commerce. Japanese adventurers, such as Yamada Nagamasa, used those ships throughout Asia.

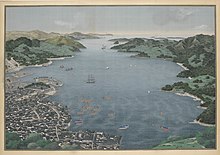

The "Christian problem" was, in effect, a problem of controlling both the Christian daimyo in Kyūshū and their trade with the Europeans. By 1612, the shōgun's retainers and residents of Tokugawa lands had been ordered to forswear Christianity. More restrictions came in 1616 (the restriction of foreign trade to Nagasaki and Hirado, an island northwest of Kyūshū), 1622 (the execution of 120 missionaries and converts), 1624 (the expulsion of the Spanish), and 1629 (the execution of thousands of Christians).

Finally, the Closed Country Edict of 1635 prohibited any Japanese from travelling outside Japan or, if someone left, from ever returning. In 1636, the Dutch were restricted to Dejima, a small artificial island—and thus, not true Japanese soil—in Nagasaki's harbor.

The shogunate perceived Christianity to be an extremely destabilizing factor, and so decided to target it. The Shimabara Rebellion of 1637–1638, in which discontented Catholic samurai and peasants rebelled against the bakufu—and Edo called in Dutch ships to bombard the rebel stronghold—marked the end of the Christian movement. During the Shimabara Rebellion an estimated 37,000 people (mostly Christians) were massacred.[4] In 50 years, the Tokugawa shoguns reduced the amount of Christians to near zero in Japan.[4]

Some Christians survived by going underground, the so-called Kakure Kirishitan. Soon thereafter, the Portuguese were permanently expelled. Members of the Portuguese diplomatic mission were executed. All Japanese subjects were ordered to register at a Buddhist or Shinto temple. The Dutch and Chinese were restricted, respectively, to Dejima and to a special quarter in Nagasaki. Besides small trade of some outer daimyo with Korea and the Ryukyu Islands, to the southwest of Japan's main islands, by 1641, foreign contacts were limited by the policy of sakoku to Nagasaki.

The last Jesuit was either killed or reconverted by 1644.[5] By the 1660s, Christianity was almost completely eradicated. Its external political, economic, and religious influence on Japan became quite limited.[6] Only China, the Dutch East India Company, and for a short period, the Portuguese, Spanish and English, enjoyed the right to visit Japan during this period, for commercial purposes only, and they were restricted to the Dejima port in Nagasaki. Other Europeans who landed on Japanese shores were put to death without trial.

Society

[edit]

During the Tokugawa period, the social order, based on inherited position rather than personal merits, was rigid and highly formalized. At the top were the emperor and court nobles (kuge), together with the shōgun and daimyo. Older scholars believed that there were Shi-nō-kō-shō (士農工商, four classes) of "samurai, peasants (hyakushō), craftsmen, and merchants (chōnin)" under the daimyo, with 80% of peasants under the 5% samurai class, followed by craftsmen and merchants.[7] However, various studies have revealed since about 1995 that the classes of peasants, craftsmen, and merchants under the samurai are equal, and the old hierarchy chart has been removed from Japanese history textbooks. In other words, peasants, craftsmen, and merchants are not a social pecking order, but a social classification.[8][9][10]

Only the peasants lived in rural areas. Samurai, craftsmen and merchants lived in the cities that were built around daimyo castles, each restricted to their own quarter. Edo society had an elaborate social structure, in which every family knew its place and level of prestige.[11]

At the top were the Emperor and the court nobility, invincible in prestige but weak in power. Next came the shōgun, daimyo and layers of feudal lords whose rank was indicated by their closeness to the Tokugawa. They had power. The daimyo comprised about 250 local lords of local "han" with annual outputs of 50,000 or more bushels of rice. The upper strata was much given to elaborate and expensive rituals, including elegant architecture, landscaped gardens, Noh drama, patronage of the arts, and the tea ceremony.[12]

Then came the 400,000 warriors, called "samurai", in numerous grades and degrees. A few upper samurai were eligible for high office; most were foot soldiers. Since there was very little fighting, they became civil servants paid by the daimyo, with minor duties. The samurai were affiliated with senior lords in a well-established chain of command. The shogun had 17,000 samurai retainers; the daimyo each had hundreds. Most lived in modest homes near their lord's headquarters, and lived off of hereditary rights and stipends. Together these high status groups comprised Japan's ruling class making up about 6% of the total population.

After a long period of inner conflict, the first goal of the newly established Tokugawa government was to pacify the country. It created a balance of power that remained (fairly) stable for the next 250 years, influenced by Confucian principles of social order. Most samurai lost their direct possession of the land: the daimyo took over their land. The samurai had a choice: give up their sword and become peasants, or move to the city of their feudal lord and become a paid retainer. Only a few land samurai remained in the border provinces of the north, or as direct vassals of the shōgun, the 5,000 so-called hatamoto. The daimyo were put under tight control of the shogunate. Their families had to reside in Edo; the daimyo themselves had to reside in Edo for one year and in their province (han) for the next. This system was called sankin-kōtai.[13]

Lower orders divided into two main segments—the peasants—80% of the population—whose high prestige as producers was undercut by their burden as the chief source of taxes. They were illiterate and lived in villages controlled by appointed officials who kept the peace and collected taxes. The family was the smallest legal entity, and the maintenance of family status and privileges was of great importance at all levels of society. The individual had no separate legal rights. The 1711 Gotōke reijō was compiled from over 600 statutes promulgated between 1597 and 1696.[14]

Outside the four classes were the so-called eta and hinin, those whose professions broke the taboos of Buddhism. Eta were butchers, tanners and undertakers. Hinin served as town guards, street cleaners, and executioners. Other outsiders included the beggars, entertainers, and prostitutes. The word eta literally translates to "filthy" and hinin to "non-humans", a thorough reflection of the attitude held by other classes that the eta and hinin were not even people.[15]

Hinin were only allowed inside a special quarter of the city. Other persecution of the hinin included disallowing them from wearing robes longer than knee-length and the wearing of hats.[15] Sometimes eta villages were not even printed on official maps. A sub-class of hinin who were born into their social class had no option of mobility to a different social class whereas the other class of hinin who had lost their previous class status could be reinstated in Japanese society.[15]

On the other hand, in practice, both eta and hinin were recognized as owners of fields, some with very large incomes (koku) and some economic power. Their chief held the title of Danzaemon (ja:弾左衛門) and had the authority to issue orders to eta and hinin throughout the country, as well as jurisdiction within the eta and hinin.[9][16]

In the 19th century the umbrella term burakumin was coined to name the eta and hinin because both classes were forced to live in separate village neighborhoods.[17] The eta, hinin and burakumin classes were officially abolished in 1871.[15] However, their cultural and societal impact, including some forms of discrimination, continues into modern times.[17]

Economic development

[edit]

The Edo period passed on a vital commercial sector to be in flourishing urban centers, a relatively well-educated elite, a sophisticated government bureaucracy, productive agriculture, a closely unified nation with highly developed financial and marketing systems, and a national infrastructure of roads. Economic development during the Tokugawa period included urbanization, increased shipping of commodities, a significant expansion of domestic and, initially, foreign commerce, and a diffusion of trade and handicraft industries. The construction trades flourished, along with banking facilities and merchant associations. Increasingly, han authorities oversaw the rising agricultural production and the spread of rural handicrafts.[18]

Population

[edit]

By the mid-18th century, Edo had a population of more than one million, likely the biggest city in the world at the time.[19] Osaka and Kyoto each had more than 400,000 inhabitants. Many other castle towns grew as well. Osaka and Kyoto became busy trading and handicraft production centers, while Edo was the center for the supply of food and essential urban consumer goods. Around the year 1700, Japan was perhaps the most urbanized country in the world, at a rate of around 10–12%.[19] Half of that figure would be samurai, while the other half, consisting of merchants and artisans, would be known as chōnin.[19]

In the first part of the Edo period, Japan experienced rapid demographic growth, before leveling off at around 30 million.[20] Between the 1720s and 1820s, Japan had almost zero population growth, often attributed to lower birth rates in response to widespread famine (Great Tenmei famine 1782–1788), but some historians have presented different theories, such as a high rate of infanticide artificially controlling population.[21]

At around 1721, the population of Japan was close to 30 million and the figure was only around 32 million around the Meiji Restoration around 150 years later.[22][19] From 1721, there were regular national surveys of the population until the end of the Tokugawa Shogunate.[20] In addition, regional surveys, as well as religious records initially compiled to eradicate Christianity, also provide valuable demographic data.[20]

Economy and financial services

[edit]

The Tokugawa era brought peace, and that brought prosperity to a nation of 31 million, 80% of them rice farmers. Rice production increased steadily, but population remained stable. Rice paddies grew from 1.6 million chō in 1600 to 3 million by 1720.[23] Improved technology helped farmers control the all-important flow of water to their paddies. The daimyos operated several hundred castle towns, which became loci of domestic trade.

The system of sankin kōtai meant that daimyos and their families often resided in Edo or travelled back to their domains, giving demand to an enormous consumer market in Edo and trade throughout the country.[22][24] Samurai and daimyos, after prolonged peace, were accustomed to more elaborate lifestyles.[25] To keep up with growing expenditures, the bakufu and daimyos often encouraged commercial crops and artifacts within their domains, from textiles to tea.[25] The concentration of wealth also led to the development of financial markets.[22]

As the shogunate only allowed daimyos to sell surplus rice in Edo and Osaka, large-scale rice markets developed there.[22] Each daimyo also had a capital city, located near the one castle they were allowed to maintain.[19] Daimyos would have agents in various commercial centers, selling rice and cash crops, often exchanged for paper credit to be redeemed elsewhere.[19] Merchants invented credit instruments to transfer money, and currency came into common use. In the cities and towns, guilds of merchants and artisans met the growing demand for goods and services.[26]

The merchants benefited enormously, especially those with official patronage. However, the Neo-Confucian ideology of the shogunate focused the virtues of frugality and hard work; it had a rigid class system, which emphasized agriculture and despised commerce and merchants.[19] A century after the Shogunate's establishment, problems began to emerge.[19] The samurai, forbidden to engage in farming or business but allowed to borrow money, borrowed too much, some taking up side jobs as bodyguards for merchants, debt collectors, or artisans.[19]

The bakufu and daimyos raised taxes on farmers, but did not tax business, so they too fell into debt, with some merchants specializing in loaning to daimyos.[25] Yet it was inconceivable to systematically tax commerce, as it would make money off "parasitic" activities, raise the prestige of merchants, and lower the status of government.[19] As they paid no regular taxes, the forced financial contributions to the daimyos were seen by some merchants as a cost of doing business.[25] The wealth of merchants gave them a degree of prestige and even power over the daimyos.[25][27]

By 1750, rising taxes incited peasant unrest and even revolt. The nation had to deal somehow with samurai impoverishment and treasury deficits. The financial troubles of the samurai undermined their loyalties to the system, and the empty treasury threatened the whole system of government. One solution was reactionary—cutting samurai salaries and prohibiting spending for luxuries.[19] Other solutions were modernizing, with the goal of increasing agrarian productivity.[19]

The eighth Tokugawa shogun, Yoshimune (in office 1716–1745) had considerable success, though much of his work had to be done again between 1787 and 1793 by the shogun's chief councilor Matsudaira Sadanobu (1759–1829).[25] Other shoguns debased the coinage to pay debts, which caused inflation.[25] Overall, while commerce (domestic and international) was vibrant and sophisticated financial services had developed in the Edo period, the shogunate remained ideologically focused on honest agricultural work as the basis of society and never sought to develop a mercantile or capitalistic country.[19]

By 1800, the commercialization of the economy grew rapidly, bringing more and more remote villages into the national economy. Rich farmers appeared who switched from rice to high-profit commercial crops and engaged in local money-lending, trade, and small-scale manufacturing. Wealthy merchants were often forced to "lend" money to the shogunate or daimyos (often never returned).[19] They often had to hide their wealth, and some sought higher social status by using money to marry into the samurai class.[19] There is some evidence that as merchants gained greater political influence in the late Edo period, the rigid class division between samurai and merchants began to break down.[19]

A few domains, notably Chōshū and Satsuma, used innovative methods to restore their finances, but most sunk further into debt. The financial crisis provoked a reactionary solution near the end of the "Tempo era" (1830–1843) promulgated by the chief counselor Mizuno Tadakuni. He raised taxes, denounced luxuries and tried to impede the growth of business; he failed and it appeared to many that the continued existence of the entire Tokugawa system was in jeopardy.[28]

Agriculture

[edit]Rice was the base of the economy. About 80% of the people were rice farmers.[29] Rice production increased steadily, but population remained stable, so prosperity increased. Rice paddies grew from 1.6 million chō in 1600 to 3 million by 1720.[23] Improved technology helped farmers control the all-important flow of irrigation to their paddies. The daimyo operated several hundred castle towns, which became loci of domestic trade.

Large-scale rice markets developed, centered on Edo and Ōsaka.[26] In the cities and towns, guilds of merchants and artisans met the growing demand for goods and services. The merchants, while low in status, prospered, especially those with official patronage.[25] Merchants invented credit instruments to transfer money, currency came into common use, and the strengthening credit market encouraged entrepreneurship.[30] The daimyo collected the taxes from the peasants in the form of rice. Taxes were high, often at around 40%-50% of the harvest.[25] The rice was sold at the fudasashi market in Edo. To raise money, the daimyo used forward contracts to sell rice that was not even harvested yet. These contracts were similar to modern futures trading.

It was during the Edo period that Japan developed an advanced forest management policy. Increased demand for timber resources for construction, shipbuilding and fuel had led to widespread deforestation, which resulted in forest fires, floods and soil erosion. In response the shōgun, beginning around 1666, instituted a policy to reduce logging and increase the planting of trees. The policy mandated that only the shōgun and daimyo could authorize the use of wood. By the 18th century, Japan had developed detailed scientific knowledge about silviculture and plantation forestry.[31]

Artistic and intellectual development

[edit]Education

[edit]

The first shogun Ieyasu set up Confucian academies in his shinpan domains and other daimyos followed suit in their own domains, establishing what's known as han schools (藩校, hankō).[19][25] Within a generation, almost all samurai were literate, as their careers often required knowledge of literary arts.[19] These academies were staffed mostly with other samurai, along with some buddhist and shinto clergymen who were also learned in Neo-Confucianism and the works of Zhu Xi.When the clergy of Shinto religion were alive, samurai, Buddhist monks were also there. [19] Beyond kanji (Chinese characters), the Confucian classics, calligraphy, basic arithmetics, and etiquette,[25] the samurai also learned various martial arts and military skills in schools.[19]

The chōnin (urban merchants and artisans) patronized neighborhood schools called terakoya (寺子屋, "temple schools").[19] Despite being located in temples, the terakoya curriculum consisted of basic literacy and arithmetic, instead of literary arts or philosophy.[19] High rates of urban literacy in Edo contributed to the prevalence of novels and other literary forms.[25] In urban areas, children were often taught by masterless samurai, while in rural areas priests from Buddhist temples or Shinto shrines often did the teaching.[25] Unlike in the cities, in rural Japan, only children of prominent farmers would receive education.[25]

In Edo, the shogunate set up several schools under its direct patronage, the most important being the neo-Confucian Shōheikō (昌平黌) acting as a de facto elite school for its bureaucracy but also creating a network of alumni from the whole country. Besides Shoheikō, other important directly run schools at the end of the shogunate included the Wagakukōdansho (和学講談所, "Institute of Lectures of Japanese classics"), specialized in Japanese domestic history and literature, influencing the rise of kokugaku, and the Igakukan (医学間, "Institute of medicine"), focusing on Chinese medicine.[32]

One estimate of literacy in Edo suggest that up to a fifth of males could read, along with a sixth of women.[19] Another estimate states that 40% of men and 10% of women by the end of the Edo period were literate.[33] According to another estimate, around 1800, almost 100% of the samurai class and about 50% to 60% of the chōnin (craftsmen and merchants) class and nōmin (peasants) class were literate.[34] Some historians partially credited Japan's relatively high literacy rates for its fast development after the Meiji Restoration.[25]

As the literacy rate was so high that many ordinary people could read books, books in various genres such as cooking, gardening, travel guides, art books, scripts of bunraku (puppet theatre), kibyōshi (satirical novels), sharebon (books on urban culture), kokkeibon (comical books), ninjōbon (romance novel), yomihon and kusazōshi were published. There were 600 to 800 rental bookstores in Edo, and people borrowed or bought these woodblock print books. The best-selling books in this period were Kōshoku Ichidai Otoko (Life of an Amorous Man) by Ihara Saikaku, Nansō Satomi Hakkenden by Takizawa Bakin and Tōkaidōchū Hizakurige by Jippensha Ikku and these books were reprinted many times.[35][34][36][37]

Philosophy and religion

[edit]

The flourishing of Neo-Confucianism was the major intellectual development of the Tokugawa period.[19] Confucian studies had long been kept active in Japan by Buddhist clerics, but during the Tokugawa period, Confucianism emerged from Buddhist religious control. This system of thought increased attention to a secular view of man and society. The ethical humanism, rationalism, and historical perspective of neo-Confucian doctrine appealed to the official class. By the mid-17th century, neo-Confucianism was Japan's dominant legal philosophy and contributed directly to the development of the kokugaku (national learning) school of thought.

Advanced studies and growing applications of neo-Confucianism contributed to the transition of the social and political order from feudal norms to class- and large-group-oriented practices. The rule of the people or Confucian man was gradually replaced by the rule of law. New laws were developed, and new administrative devices were instituted. A new theory of government and a new vision of society emerged as a means of justifying more comprehensive governance by the bakufu.

Each person had a distinct place in society and was expected to work to fulfill his or her mission in life. The people were to be ruled with benevolence by those whose assigned duty it was to rule. Government was all-powerful but responsible and humane. Although the class system was influenced by neo-Confucianism, it was not identical to it. Whereas soldiers and clergy were at the bottom of the hierarchy in the Chinese model, in Japan, some members of these classes constituted the ruling elite.

Members of the samurai class adhered to bushi traditions with a renewed interest in Japanese history and cultivation of the ways of Confucian scholar-administrators. A distinct culture known as chōnindō ("the way of the townspeople") emerged in cities such as Osaka, Kyoto, and Edo. It encouraged aspiration to bushido qualities—diligence, honesty, honor, loyalty, and frugality—while blending Shinto, neo-Confucian, and Buddhist beliefs. Study of mathematics, astronomy, cartography, engineering, and medicine were also encouraged. Emphasis was placed on quality of workmanship, especially in the arts.

Buddhism and Shinto were both still important in Tokugawa Japan. Buddhism, together with neo-Confucianism, provided standards of social behavior. Although Buddhism was not as politically powerful as it had been in the past, Buddhism continued to be espoused by the upper classes. Proscriptions against Christianity benefited Buddhism in 1640 when the bakufu ordered everyone to register at a temple. The rigid separation of Tokugawa society into han, villages, wards, and households helped reaffirm local Shinto attachments. Shinto provided spiritual support to the political order and was an important tie between the individual and the community. Shinto also helped preserve a sense of national identity.

Shinto eventually assumed an intellectual form as shaped by neo-Confucian rationalism and materialism. The kokugaku movement emerged from the interactions of these two belief systems. Kokugaku contributed to the emperor-centered nationalism of modern Japan and the revival of Shinto as a national creed in the 18th and 19th centuries. The Kojiki, Nihon Shoki, and Man'yōshū were all studied anew in the search for the Japanese spirit. Some purists in the kokugaku movement, such as Motoori Norinaga, even criticized the Confucian and Buddhist influences — in effect, foreign influences — for contaminating Japan's ancient ways. According to them, Japan was the land of the kami and, as such, had a special destiny.[38]

During the period, Japan studied Western sciences and techniques (called rangaku, "Dutch studies") through the information and books received through the Dutch traders in Dejima. The main areas that were studied included geography, medicine, natural sciences, astronomy, art, languages, physical sciences such as the study of electrical phenomena, and mechanical sciences as exemplified by the development of Japanese clockwatches, or wadokei, inspired by Western techniques. Among those who studied mechanical science at that time, Tanaka Hisashige, the founder of Toshiba, is worthy of special mention. Because of the technical originality and sophistication of his Myriad year clock and karakuri puppet, they are difficult to restore even today, and are considered to be a highly mechanical heritage prior to Japan's modernization.[39][40][41]

Art, culture and entertainment

[edit]

In the field of art, the Rinpa school became popular. The paintings and crafts of the Rinpa school are characterized by highly decorative and showy designs using gold and silver leaves, bold compositions with simplified objects to be drawn, repeated patterns, and a playful spirit. Important figures in the Rinpa school include Hon'ami Kōetsu, Tawaraya Sōtatsu, Ogata Kōrin, Sakai Hōitsu and Suzuki Kiitsu. Other than the Rinpa school, Maruyama Ōkyo and Itō Jakuchū are famous for their realistic painting techniques. They produced their works under the patronage of wealthy merchants newly emerging from the economic development of this period. Following the Azuchi-Momoyama period, the painters of the Kano school drew pictures on the walls and fusumas of castles and temples with the support of powerful people.[42]

Благодаря окончанию периода гражданской войны и развитию экономики было произведено множество поделок, имеющих высокую художественную ценность. Среди самураев к оружию стали относиться как к произведениям искусства, стали популярны японские крепления для мечей и японские доспехи, красиво украшенные лаком техники маки-э и резьбой по металлу. Каждый хан ( владение даймё ) поощрял производство ремесел для улучшения своего финансового положения, а такие ремесла, как изготовление мебели и инро, красиво украшенных лаком, металлом или слоновой костью, стали популярными среди богатых людей. Домен Кага , которым правил клан Маэда , с особым энтузиазмом относился к развитию ремесел, и этот район до сих пор может похвастаться репутацией, которая даже сегодня превосходит Киото в области ремесел. [ 43 ] [ 44 ]

Впервые у городского населения появились средства и свободное время для поддержки новой массовой культуры. Их поиски удовольствий стали известны как укиё (плавающий мир), идеальный мир моды, популярных развлечений и открытия эстетических качеств в предметах и действиях повседневной жизни. Этот растущий интерес к развлекательным мероприятиям помог развить множество новых отраслей, многие из которых можно было найти в районе, известном как Ёсивара . Этот район был известен как центр развития в Эдо чувства элегантности и утонченности. [ 45 ] Основанный в 1617 году как городской район проституции, санкционированный сёгунатом, он сохранял это название около 250 лет. В Ёсиваре проживали в основном женщины, которые из-за неудачных обстоятельств оказались вынуждены работать в этой уединенной среде.

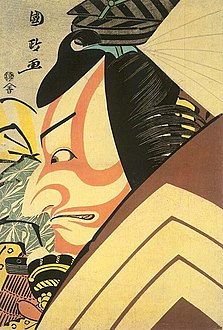

Профессиональные артистки-женщины ( гейши ), музыка, популярные истории, кабуки (театр) и бунраку (кукольный театр), поэзия, богатая литература и искусство, иллюстрируемое красивыми гравюрами на дереве (известными как укиё-э ), — все это было частью этого процесса. расцвет культуры. Литература также процветала благодаря талантливым примерам драматурга Чикамацу Монзаэмона (1653–1724) и поэта, эссеиста и писателя-путешественника Мацуо Басё (1644–1694).

Укиё-э — это жанр живописи и гравюры, который развился в конце 17 века и сначала изображал развлечения увеселительных районов Эдо, например, куртизанок и актеров кабуки. Харунобу создал первые полноцветные гравюры нишики-э в 1765 году, форма, которая стала для большинства синонимом укиё-э. Жанр достиг пика техники к концу века с работами таких художников, как Киёнага и Утамаро . Когда период Эдо подошел к концу, появилось большое разнообразие жанров: воины, природа, фольклор и пейзажи Хокусая и Хиросигэ . Жанр пришел в упадок на протяжении оставшейся части века перед лицом модернизации, которая считала укиё-э старомодным и трудоемким в производстве по сравнению с западными технологиями. Укиё-э было основной частью волны японизма , охватившей западное искусство в конце 19 века.

Период Эдо характеризовался беспрецедентной серией экономического развития (несмотря на прекращение контактов с внешним миром) и культурного развития, особенно с точки зрения театра, музыки и других развлечений. Например, в это время был изобретен поэтический размер музыки под названием кинсей коута-тё. [ 46 ] и до сих пор используется в народных песнях. Музыка и театр находились под влиянием социального разрыва между дворянством и простолюдинами, и по мере увеличения этого разрыва различные искусства становились более определенными. [ 47 ]

Появилось несколько различных типов кабуки. Некоторые, такие как шибараку , были доступны только в определенное время года, а некоторые труппы выступали только для знати. Модные тенденции, высмеивание местных новостей и реклама также часто были частью театра кабуки. [ 47 ] Наряду с кабуки среди простых людей были популярны развлечения, рассказывающие истории, и люди наслаждались ракуго , комическими историями, и кодан , историческими историями, в специальном театре под названием ёсэ . [ 48 ] Самым популярным видом спорта было сумо .

Рестораны вне дома стали популярными из-за урбанизации. Особой популярностью среди простых людей пользовались ларьки с фаст-фудом, таким как соба , суши , темпура и унаги , рестораны с тофу , чайные домики и идзакая (пабы в японском стиле). Также открылось несколько рётей , где подают высококлассную еду. Людям нравилось питаться в ресторанах, покупая книги, в которых перечислялись рейтинги ресторанов, имитирующие рейтинги сумо. [ 49 ] [ 50 ]

Садоводство было популярным занятием. В частности, в Эдо были собраны резиденции даймё (феодалов) каждого домена, и существовало множество садовников, управлявших этими садами, что привело к развитию методов садоводства. Среди людей вишни , ипомеи , японские ирисы и хризантемы особой популярностью пользовались бонсай , а также стали популярны с использованием глубоких горшков. Люди не только покупали растения и ценили цветы, но и с энтузиазмом занимались улучшением сортов цветов, поэтому одна за другой издавались специализированные книги. Например, Мацудайра Садатомо вырастил 300 сортов ириса и опубликовал техническую книгу. [ 51 ]

Путешествия стали популярны среди населения благодаря улучшению дорог и почтовых городов. Основными направлениями были знаменитые храмы и синтоистские святыни по всей стране, а еда и питье в гостиницах и проституция были одними из главных достопримечательностей. Больше всего люди восхищались посещением Великого храма Исэ и вершины горы Фудзи , которые считаются самыми священными местами в Японии. В частности, Великий храм Исэ посетило огромное количество посетителей. [ 52 ] [ 53 ]

В исторических документах зафиксировано, что в 1625 году храм посетили 3,62 миллиона человек за 50 дней. В 1829 году, когда грандиозный фестиваль, проводимый каждые 20 лет ( Сикинен Сенгу проводился ), его посетило 1,18 миллиона человек за три дня. Это было событие, которое случается раз в жизни для людей, живущих в отдаленных районах, поэтому они создали совместный фонд для каждого села, сэкономили на дорожных расходах и отправились в групповую поездку. Местные жители Великого храма Исэ и горы Фудзи отправляли специализированный рекламный персонал в различные части Японии, чтобы организовать поездки в местные районы и заработать деньги на туризме. [ 52 ] [ 53 ]

- Искусство, культура

-

Подставка для чтения с изображением горы Ёсино , декорированная лаком в технике маки-э . 18 век

-

Укиё-э, основанное на актерах кабуки, стало популярным Итикава Дандзюро V в популярной пьесе кабуки «Сибараку » Утагавы Кунимасы , 1796 год.

-

Укиё-э с изображением суши работы Хиросигэ.

-

Место посадки на паром на реке Мия , переполненной людьми, посещающими Великий храм Исэ. Хиросигэ

Мода

[ редактировать ]

Одежда приобрела большое разнообразие рисунков и декоративных приемов, особенно кимоно , которое носили женщины. [ 54 ] Основными потребителями кимоно были самураи, которые использовали роскошную одежду и другие материальные предметы роскоши, чтобы обозначить свое место на вершине социального порядка. [ 55 ] Движимая этим спросом , текстильная промышленность росла и использовала все более сложные методы ткачества, крашения и вышивки . [ 55 ] В этот период женщины переняли более яркие цвета и смелый дизайн, тогда как женские и мужские кимоно были очень похожи. [ 56 ] Рост класса купцов вызвал рост спроса на сложные костюмы. В то время как обычное кимоно обычно создавалось женщинами дома, роскошные шелковые кимоно разрабатывались и создавались профессиональными художниками, обычно мужчинами. [ 57 ]

Разновидностью кимоно, характерной для военной элиты, является госёдоки или «дворцовый стиль», который носили в резиденции военачальника ( сёгуна или даймё ). Это будут пейзажные сцены, среди которых есть и другие мотивы, обычно отсылающие к классической литературе. [ 58 ] Мужчины-самураи носили более сдержанный дизайн с геометрическими узорами, сосредоточенными вокруг талии. [ 59 ] Йог . , или спальное кимоно, представляет собой ватную форму пригодного для носки постельного белья, обычно с простым дизайном [ 60 ]

Стиль, называемый цума мойо, имел богатые украшения только ниже пояса и семейные эмблемы на шее и плечах. Их носили женщины купеческого сословия. [ 61 ] Кимоно женщин купеческого сословия было более сдержанным, чем у самураев, но все же имело смелые цвета и узоры, отражающие природу. [ 62 ]

Красный был популярным цветом среди богатых женщин, отчасти из-за его культурной ассоциации с молодостью и страстью, а отчасти потому, что краситель был получен из сафлора. [ 63 ] – было очень дорого, поэтому ярко-красная одежда была показным проявлением богатства. [ 64 ] Индийские ткани, привезенные в Японию голландскими импортерами, были приняты с энтузиазмом и нашли множество применений. [ 65 ] Японские дизайнеры начали печатать дизайны, вдохновленные индийскими узорами. [ 66 ] В некоторых предметах одежды использовались ткани, импортированные из Великобритании или Франции. Владение этими экзотическими тканями означало богатство и вкус, но их носили как нижнее белье, где узоры не были видны. [ 67 ]

Инро и нэцкэ стали популярны среди мужчин как аксессуары. Первоначально инро представлял собой переносной футляр, в который можно было поставить печать или лекарство, а нэцкэ — застежку, прикрепленную к футляру, и оба были практичными инструментами. Однако с середины периода Эдо появились изделия, обладающие высокой художественной ценностью и ставшие популярными в качестве мужских аксессуаров. Особенно самураи и богатые купцы соревновались за приобретение произведений высокой художественной ценности. В конце периода Эдо художественная ценность инро еще больше возросла, и его стали рассматривать как коллекцию произведений искусства. [ 68 ] [ 69 ]

Конец сёгуната

[ редактировать ]Упадок Токугавы

[ редактировать ]

Конец этого периода специально называют поздним сёгунатом Токугава . Причина окончания этого периода является спорной, но ее часто называют результатом насильственного открытия Японии миру коммодором Мэтью Перри из ВМС США , чья армада (известная японцам как « черные корабли ») открыла огонь по оружие из залива Эдо . Несколько искусственных земельных массивов были созданы, чтобы блокировать дальность действия армады, и эта земля остается на территории, которая сейчас называется районом Одайба .

Токугава в конечном итоге развалился не просто из-за внутренних неисправностей. Иностранное вторжение помогло ускорить сложную политическую борьбу между бакуфу и коалицией его критиков. Продолжение движения антибакуфу в середине 19-го века, наконец, привело к падению Токугавы. Историки считают, что основным фактором, способствовавшим упадку Токугавы, было «плохое управление центральным правительством со стороны сёгуна , что привело к распаду социальных классов в Японии». [ нужна указание авторства ] [ 70 ] С самого начала Токугава пытался ограничить семейное накопление богатства и продвигал политику «возврата к земле», согласно которой фермер, конечный производитель, был идеальным человеком в обществе.

Уровень жизни как городских, так и сельских жителей значительно вырос в период Токугава. Были доступны лучшие средства растениеводства, транспорта, жилья, еды и развлечений, а также больше свободного времени, по крайней мере, для городских жителей. Уровень грамотности был высоким для доиндустриального общества (по некоторым оценкам, уровень грамотности в городе Эдо составлял 80 процентов), а культурные ценности были переопределены и широко распространялись среди классов самураев и тёнинов .

Несмотря на повторное появление гильдий , экономическая деятельность вышла далеко за рамки ограничительного характера гильдий, распространилась торговля и развилась денежная экономика. Хотя правительство жестко ограничивало купцов и рассматривало их как непроизводительных и ростовщических членов общества, самураи, которые постепенно отделились от своих сельских связей, сильно зависели от торговцев и ремесленников в вопросах потребительских товаров, художественных интересов и кредитов . тонкая подрывная деятельность класса воинов со стороны тёнинов Таким образом, произошла .

Борьба возникла перед лицом политических ограничений, которые сёгун наложил на класс предпринимателей. Правительственный идеал аграрного общества не соответствовал реальности коммерческого распределения. Возникла огромная правительственная бюрократия, которая теперь находилась в застое из-за своего несоответствия новому и развивающемуся общественному порядку. Ситуацию усугубляло то, что население значительно увеличилось в первой половине периода Токугава. Хотя масштабы и темпы роста неясны, на момент проведения первой общенациональной переписи населения в 1721 году насчитывалось по меньшей мере 26 миллионов простолюдинов и около четырех миллионов членов самурайских семей и их сопровождающих. Засуха, сопровождавшаяся неурожаем и голодом, привела к двадцати великим голод между 1675 и 1837 годами. В период Токугава произошло 154 голода, из которых 21 был широкомасштабным и серьезным. [ 71 ]

Великий голод Тэммэй (1782–1788 гг.) был самым страшным голодом в период Эдо. [ 72 ] Многие посевы были повреждены из-за плохой погоды, сильных холодов и извержения горы Асама в 1783 году . [ 73 ] [ 72 ] Фактором, усугубляющим Великий голод Тенмей, стало падение глобальной температуры из-за извержения исландского вулкана Лаки в 1783 году. [ 72 ] Распространение голода во многом произошло из-за плохого управления сёгунатом и кланом. [ 72 ]

Крестьянские волнения росли, и к концу 18 века массовые протесты по поводу налогов и нехватки продовольствия стали обычным явлением. Новые безземельные семьи стали фермерами-арендаторами, а перемещенная сельская беднота перебралась в города. По мере того как состояние ранее зажиточных семей уменьшалось, другие переезжали сюда, чтобы накопить землю, и появился новый, богатый фермерский класс. Те люди, которые получили выгоду, смогли диверсифицировать производство и нанять рабочих, в то время как другие остались недовольны. Для многих самураев настали тяжелые времена, и они были вынуждены заняться ремесленным производством и наемной работой у торговцев.

Хотя Япония смогла приобрести и усовершенствовать широкий спектр научных знаний, быстрая индустриализация Запада в XVIII веке создала материальный разрыв с точки зрения технологий и вооружений между Японией и Западом, вынудив ее отказаться от своей политики изоляции. что способствовало падению режима Токугавы.

В начале 19 века западные вторжения усилились. Русские военные корабли и торговцы вторглись на Карафуто (называемый Сахалином под российским и советским контролем) и на Курильские острова , самые южные из которых японцы считают северными островами Хоккайдо . Британский военный корабль вошел в гавань Нагасаки в поисках вражеских голландских кораблей в 1808 году, а другие военные корабли и китобойные суда в 1810-х и 1820-х годах в японских водах все чаще появлялись . К берегам Японии также прибыли китобои и торговые суда из США. Хотя японцы пошли на некоторые незначительные уступки и разрешили некоторые высадки, они в основном пытались не допустить всех иностранцев, иногда применяя силу. Рангаку сыграл решающую роль не только в понимании иностранных « варваров », но и в использовании знаний, полученных с Запада, для отпора им.

К 1830-м годам возникло общее ощущение кризиса. Голод и стихийные бедствия сильно ударили, а волнения привели к крестьянскому восстанию против чиновников и торговцев в Осаке в 1837 году. Хотя оно длилось всего один день, восстание произвело драматическое впечатление. Средства правовой защиты пришли в форме традиционных решений, направленных на реформирование морального разложения, а не на решение институциональных проблем. сёгуна рангаку Советники настаивали на возвращении военного духа, дополнительных ограничениях на внешнюю торговлю и контакты, подавлении , цензуре литературы и устранении «роскоши» в правительстве и классе самураев.

Другие стремились к свержению Токугавы и поддерживали политическую доктрину соннодзёи (почитать императора, изгонять варваров), которая призывала к единству под имперским правлением и выступала против иностранного вторжения. Бакуфу Первой какое-то время упорствовало на фоне растущей обеспокоенности успехами Запада в создании колониальных анклавов в Китае после опиумной войны 1839–1842 годов. Было приказано провести дополнительные реформы, особенно в экономическом секторе, чтобы укрепить Японию перед лицом западной угрозы.

Япония отклонила требование США, значительно расширявших собственное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, об установлении дипломатических отношений, когда с двумя военными кораблями появился коммодор Джеймс Биддл в заливе Эдо в июле 1846 года .

Конец уединения

[ редактировать ]

Когда коммодора Мэтью К. Перри в июле 1853 года в заливе Эдо появилась эскадра из четырех кораблей председатель совета старших советников Абэ Масахиро , в бакуфу начались беспорядки. За отношения с американцами отвечал (1819–1857). Не имея прецедента, чтобы справиться с этой угрозой национальной безопасности , Абэ попытался сбалансировать желание старших советников пойти на компромисс с иностранцами, императора, который хотел не пускать иностранцев, и даймё , который хотел пойти на войну. Не имея консенсуса, Абэ решил пойти на компромисс, приняв требования Перри открыть Японию для внешней торговли, одновременно проводя военные приготовления. В марте 1854 года Договор о мире и дружбе (или Канагавский договор ) открыл два порта для американских кораблей, ищущих провизию, гарантировал хорошее обращение с американскими моряками, потерпевшими кораблекрушение, и позволил консулу Соединенных Штатов поселиться в Симода , морском порту на берегу моря. Полуостров Идзу , к юго-западу от Эдо. Договор о дружбе и торговле между США и Японией (англ. Соглашение Харриса ), открывающее еще больше территорий для американской торговли, было навязано бакуфу пять лет спустя.

был нанесен значительный ущерб В результате бакуфу . Девальвация цен на золото в Японии стала одним из немедленных и огромных последствий. [ 74 ] Европейские и американские торговцы покупали золото на мировом рынке по его первоначальной цене, а затем продавали его японцам за тройную цену. [ 74 ] Наряду с этим дешевые товары из этих развитых стран, такие как готовый хлопок, наводнили рынок, вынудив многих японцев покинуть бизнес. [ 74 ] Дебаты по поводу политики правительства были необычными и породили общественную критику бакуфу . В надежде заручиться поддержкой новых союзников Абэ, к ужасу фудай , проконсультировался с даймё синпан и тозама , еще больше подорвав и без того ослабленное бакуфу . В ходе реформы Ансея (1854–1856 гг.) Абэ затем попытался укрепить режим, заказав голландские военные корабли и вооружение из Нидерландов и построив новые оборонительные сооружения в портах. В 1855 г. в Нагасаки была открыта военно-морская школа с голландскими инструкторами, а в Эдо — военное училище западного образца; к следующему году правительство уже переводило западные книги. Оппозиция Абэ усилилась в фудай кругах , которые выступали против открытия советов бакуфу для даймё тодзама , и в 1855 году на посту председателя старших советников его сменил Хотта Масаёси (1810–1864).

Во главе диссидентской фракции стоял Токугава Нариаки , который долгое время придерживался воинственной лояльности императору наряду с антииностранными настроениями и которому в 1854 году было поручено отвечать за национальную оборону. Школа Мито, основанная на неоконфуцианстве. и принципы синтоизма — имели своей целью восстановление имперского института, поворот Запада назад и основание мировой империи под божественным императорским домом .

В последние годы правления Токугава иностранные контакты увеличились по мере предоставления новых концессий. Новый договор с Соединенными Штатами в 1859 году позволил открыть больше портов для дипломатических представителей, неконтролируемую торговлю в четырех дополнительных портах и иностранные резиденции в Осаке и Эдо. Он также воплощал концепцию экстерриториальности (иностранцы подчинялись законам своих стран, но не законам Японии). Хотта потерял поддержку ключевых даймё , и когда Токугава Нариаки выступил против нового договора, Хотта добивался имперской санкции. Придворные чиновники, видя слабость бакуфу , отклонили просьбу Хотты и таким образом внезапно втянули Киото и императора во внутреннюю политику Японии впервые за многие столетия. Когда сёгун умер, не оставив наследника , Нариаки обратился в суд с просьбой поддержать своего собственного сына Токугаву Ёсинобу (или Кейки) в качестве сёгуна , кандидата, которого поддерживали синпан и даймё тозама . Однако фудай выиграл борьбу за власть, приведя к власти Токугаву Ёситоми, арестовав Нариаки и Кейки, казнив Ёсида Сёин (1830–1859), ведущий интеллектуал сонно-дзёи , который выступал против американского договора и замышлял революцию против бакуфу, а также подписывал договоры с Соединенными Штатами и пятью другими странами, положив тем самым конец более чем 200-летнему исключению.

Недавно [ когда? ] некоторые ученые [ ВОЗ? ] предположили, что этому открытию Японии способствовали и другие события. Ёсимунэ, восьмой сёгун Токугава с 1716 по 1745 год, начал первые реформы Кёхо , пытаясь получить больше доходов для правительства. [ 75 ] В 1767–1786 годах Танума Окицугу также инициировал некоторые неортодоксальные экономические реформы для увеличения государственных доходов. [ 75 ] Это привело к тому, что его консервативные оппоненты напали на него и заняли его позицию, поскольку он был с позором изгнан из правительства. [ 75 ] Точно так же Мацудайра Саданобу начал реформы Кансэй в 1787–1793 годах, чтобы стабилизировать цены на рис, сократить государственные расходы и увеличить доходы. [ 75 ] Последняя экономическая реформа эпохи Тэмпо 1841–1843 годов преследовала аналогичные цели. Большинство из них были неэффективными и работали только в некоторых областях. Эти экономические неудачи также сыграли бы роль в открытии Японии, поскольку японские бизнесмены стремились к более крупным рынкам. Некоторые ученые также указывают на внутреннюю активность в поддержку политических перемен. Школа Мито долгое время была активной силой, требующей политических изменений, таких как восстановление власти Императора. Этот гнев также можно увидеть в стихах Мацуо Тасеко (женщины, которая выращивала тутового шелкопряда в долине Ина) из Школы национального обучения Хираты Ацутане:

«Это отвратительно

волнение из-за темы

В современном мире

С тех пор, как корабли

из зарубежных стран

пришел за драгоценностями

коконы тутового шелкопряда

в страну богов и императора

Сердца людей

хоть они и потрясающие,

разбираются

и охвачен яростью».- Мацуо Тасеко, Гордон 2008, с. 52

Это вдохновило многих активистов, выступающих против Токугавы, и они обвинили бакуфу в обнищании народа и позоре императора. [ 76 ]

Модернизация Бакумацу и конфликты

[ редактировать ]В последние годы бакуфу , или бакумацу , бакуфу приняло решительные меры, чтобы попытаться восстановить свое господство, хотя его участие в модернизации и иностранных державах сделало его объектом антизападных настроений по всей стране.

Были модернизированы армия и флот. В 1855 году в Нагасаки была основана военно-морская школа подготовки. Военно-морских студентов на несколько лет отправили учиться в западные военно-морские училища, положив начало традиции будущих лидеров, получивших образование за границей, таких как адмирал Эномото . Французские военно-морские инженеры были наняты для строительства военно-морских арсеналов, таких как Йокосука и Нагасаки. К концу сёгуната Токугава в 1868 году японский флот сёгуна уже располагал восемью паровыми боевыми кораблями западного образца вокруг флагманского корабля «Кайё Мару» , которые использовались против проимперских сил во время войны Босин под командованием адмирала Эномото . Французская военная миссия была создана для помощи в модернизации армий бакуфу .

Почитая императора как символ единства, экстремисты совершали насилие и смерть против властей Бакуфу и Хань, а также иностранцев. Возмездие иностранных военно-морских сил в англо-сацумской войне привело к заключению еще одного концессионного торгового договора в 1865 году, но Ёситоми не смог обеспечить соблюдение западных договоров. Армия бакуфу потерпела поражение, когда ее послали подавить инакомыслие в владениях Сацума и Тёсю в 1866 году. Наконец, в 1867 году император Комэй умер, и ему наследовал его несовершеннолетний сын император Мэйдзи .

Токугава Ёсинобу неохотно стал главой дома Токугава и сёгуном . Он попытался реорганизовать правительство при императоре, сохранив при этом роль сёгуна руководящую . Сацума и Тёсю Опасаясь растущей власти даймё , другие даймё призвали вернуть сёгуна политическую власть императору и создать совет даймё под председательством бывшего сёгуна Токугава . Ёсинобу принял этот план в конце 1867 года и подал в отставку, объявив о «восстановлении империи». Сацума, Тёсю и другие ханьские Однако лидеры и радикальные придворные восстали , захватили императорский дворец и 3 января 1868 года объявили о своем восстановлении.

После войны Босин (1868–1869) бакуфу было упразднено, а Ёсинобу низведен до ранга простого даймё . Сопротивление продолжалось на Севере в течение 1868 года, и бакуфу военно-морские силы под командованием адмирала Эномото Такеаки продолжали продерживаться ещё шесть месяцев на Хоккайдо , где они основали недолговечную Республику Эдзо .

Хотя период Эдо вскоре закончился, ценности Бусидо продолжали влиять на японское общество еще долго после того, как самураи прекратили свое существование.

Период Эдо также окажет длительное влияние на современное искусство и культуру. Период Эдо продолжает жить в пьесах, книгах, аниме и особенно в дзидайгэки (драмах исторического периода), таких как классические самурайские фильмы Акиры Куросавы . Фильмы Куросавы повлияли на спагетти-вестерны и даже на «Звездные войны». [ 77 ]

События

[ редактировать ]- 1600: Битва при Сэкигахаре . Токугава Иэясу побеждает коалицию даймё и устанавливает гегемонию над большей частью Японии.

- 1603: Император назначает Токугава Иэясу сёгуном , который переносит своё правительство в Эдо (Токио) и основывает династию сёгунов Токугава .

- 1605: Токугава Иэясу уходит с поста сёгуна , и ему наследует его сын Токугава Хидэтада .

- 1607: Корейская династия Чосон отправляет посольство в сёгунат Токугава .

- 1611: Острова Рюкю становятся вассальным государством домена Сацума .

- 1614: Токугава Иэясу запрещает христианство в Японии.

- 1615: Битва при Осаке. Токугава Иэясу осаждает замок Осака , вся оппозиция со стороны сил, верных семье Тоётоми . Власть Токугавы становится главенствующей по всей Японии.

- 1616: Токугава Иэясу умирает.

- крестьян и тёнинов увеличивается. 1620: После смерти Иэясу население

- 1623: Токугава Иэмицу становится третьим сёгуном .

- 1633: Иэмицу запрещает путешествовать за границу и читать иностранные книги.

- 1635: Иэмицу официально оформляет систему обязательного альтернативного проживания ( санкин-котай ) в Эдо.

- 1637: Восстание Симабара (1637–38), поднятое обремененными налогами крестьянами.

- 1638: Иэмицу запрещает строительство кораблей.

- указы, устанавливающие национальное уединение ( Сакоку 1639: Завершены Рей). Всем жителям Запада, кроме голландцев, запрещен въезд в Японию.

- 1641: Иэмицу запрещает въезд в Японию всем иностранцам, кроме китайцев, корейцев и голландцев.

- 1657: Великий пожар Мейреки уничтожает большую часть города Эдо.

- 1700: Кабуки и укиё-э становятся популярными. [ нужны разъяснения ]

- 1707: Извержение горы Фудзи .

- анатомический текст Кайтай Синсё публикуют 1774: Сугита Генпаку и Маэно Рётаку , первый полный японский перевод западного медицинского труда .

- 1787: Мацудайра Саданобу становится старшим советником сёгуната и проводит реформы Кансэй .

- 1792: Русский посланник Адам Лаксман прибывает в Нэмуро на востоке Эдзо (ныне Хоккайдо ).

- 1804: Русский посланник Николай Резанов достигает Нагасаки и безуспешно пытается установить торговые отношения с Японией.

- 1837: Восстание Осио Хэйхачиро .

- 1841: Реформы Тэнпо .

- коммодора ВМС США Мэтью Перри 1853: Эскадра из четырех кораблей появилась в заливе Эдо ( Токийский залив ).

- 1854: США вынуждают Японию подписать торговое соглашение (« Канагавский договор »), которое вновь открывает Японию для иностранцев спустя два столетия.

- 1855: Россия и Япония устанавливают дипломатические отношения.

- 1860: Инцидент в Сакурадамоне .

- 1864: Британские, французские, голландские и американские военные корабли бомбардируют Симоносеки и открывают новые японские порты для иностранцев.

- 1868: Токугава Ёсинобу уходит в отставку, династия Токугава заканчивается, и император (или «микадо») Мэйдзи восстанавливается, но со столицей в Эдо/Токио и божественными атрибутами.

Имена эпох

[ редактировать ]Императорские эпохи, провозглашенные в период Эдо, были: [ 78 ]

| Название эпохи | Японские кандзи | Приблизительные годы |

|---|---|---|

| Кейчо | Кейчо | 1596~1615 |

| Генна | Мотова | 1615~1624 |

| Не мочь | Канэй | 1624~1644 |

| Сёхо | Масаясу | 1644~1648 |

| Кейан | Кейан | 1648~1652 |

| Джо | Принятие | 1652~1655 |

| Мейреки | Мейреки | 1655~1658 |

| Меньший | Манджи | 1658~1661 |

| Канбун | Хиробуми | 1661~1673 |

| Ночь | Энпо | 1673~1681 |

| Он повторил | Тяньхэ | 1681~1684 |

| Джокё | Тейкё | 1684~1688 |

| Гэнроку | Гэнроку | 1688~1704 |

| Возвращаться | Хой | 1704~1711 |

| Сётоку | Масатоши | 1711~1716 |

| Кёхо | Кёхо | 1716~1736 |

| Генбун | Исходный текст | 1736~1741 |

| Канпо | Канпо | 1741~1744 |

| любознательный | Энкио | 1744~1748 |

| Банка | Хиронобу | 1748~1751 |

| Хореки | Хореки | 1751~1764 |

| Мейва | Мейва | 1764~1772 |

| Анъэй | Эрнст энд Янг | 1772~1781 |

| Тенмей | рассвет | 1781~1789 |

| Кансей | Кансей | 1789~1801 |

| Кёва | Кёва | 1801~1804 |

| Клетка | культура | 1804~1818 |

| Бунсей | Бунсей | 1818~1830 |

| Тенпо | Тенпо | 1830~1844 |

| Кока | Хирока | 1844~1848 |

| Пояс | Каэй | 1848~1854 |

| петля | Ансей | 1854~1860 |

| Тот человек | Маннобу | 1860~1861 |

| Бункюу | Бункю | 1861~1864 |

| Гэндзи | Гэндзи | 1864~1865 |

| Кейо | Кейо | 1865~1868 |

В популярной культуре

[ редактировать ]Период Эдо является местом действия многих произведений популярной культуры. К ним относятся романы, комиксы, спектакли, фильмы, телешоу, анимационные произведения и манга.

есть культурный тематический парк под названием « Страна чудес Эдо Никко Эдомура» В районе Кинугава-Онсэн в Никко, Тотиги , к северу от Токио, .

См. также

[ редактировать ]- Уголовное наказание в Японии периода Эдо

- Эдомодзи — японские стили письма, изобретенные в период Эдо.

- Ээ джа най ка , вспышка массовой истерии в конце периода Эдо.

- Гонин Гуми , группы из пяти семей, которые несли коллективную ответственность в период Эдо.

- Дзидайгэки , японские исторические драмы, действие которых обычно происходит в период Эдо.

- Джитте (оружие) , уникальное для того периода оружие правоохранительных органов.

- Каракури нингё , японские автоматы.

Цитаты

[ редактировать ]- ^ «Период Токугава (1603–1868)» . Японский модуль – Питтсбургский университет . Проверено 5 сентября 2023 г.

- ^ «Даймё | Значение, история и факты» . Британская энциклопедия . Проверено 3 октября 2022 г.

- ^ Холл и Макклейн 1991 , стр. 128–182.

- ^ Перейти обратно: а б «Япония, христианство и Запад в период Эдо» . Факты и детали . 26 августа 2014 г. Архивировано из оригинала 15 марта 2022 г.

- ^ Холл и Макклейн 1991 , стр. 369–370.

- ^ Холл и Макклейн 1991 , с. 370

- ^ Бисли 1972 , с. 22

- ^ Относительно неиспользования терминов «симин, сельское хозяйство, промышленность и торговля» и «равенство четырех людей». . Токио Сёсэки (на японском языке). Архивировано из оригинала 30 ноября 2023 года . Проверено 7 марта 2024 г.

- ^ Перейти обратно: а б 35-я «Сертифицированное сельское хозяйство, промышленность и торговля» исчезла из учебников - Часть 2 - Рейва 3 Связи с общественностью Уки «Укикара» августовский выпуск . Уки, Кумамото (на японском языке). Архивировано из оригинала 30 августа 2023 года . Проверено 7 марта 2024 г.

- ^ Обновленная информация об осведомленности о правах человека (PDF) . Симоносеки (на японском языке). Архивировано из оригинала (PDF) 6 июня 2023 года . Проверено 7 марта 2024 г.

- ^ Холл, Джон В. (осень 1974 г.). «Правление по статусу в Токугава, Япония». Журнал японоведов . 1 (1): 39–49. дои : 10.2307/133436 . JSTOR 133436 .

- ^ Тотман 2000 , стр. 225–230.

- ^ Майкл Верт, Самурай: Краткая история (2019).

- ^ Льюис 2003 , стр. 31–32.

- ^ Перейти обратно: а б с д Фредерик 2002 , с. 313

- ^ Данзаэмон . Котобанк (на японском языке). Архивировано из оригинала 7 марта 2024 года . Проверено 7 марта 2024 г.

- ^ Перейти обратно: а б Фредерик 2002 , с. 93

- ^ Кодзо Ямамура, «К переосмыслению экономической истории Токугава, Япония, 1600–1867». Журнал экономической истории 33.3 (1973): 509–546. онлайн

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х Перес, Луи Г. (2009). История Японии (2-е изд.). Вестпорт, Коннектикут: Greenwood Press. ISBN 978-0-313-36442-6 . ОСЛК 277040931 .

- ^ Перейти обратно: а б с Хэнли, С.Б. (1968). Демографические тенденции и экономическое развитие в Токугаве, Япония: на примере провинции Бидзэн в Окаяме. Дедал , 622–635.

- ^ Квартира 2000 г.

- ^ Перейти обратно: а б с д Хуанг, Рэй (2015). Капитализм и 21 век (Цзы бен чжу йи ю эр ши йи ши джи) (Ди 1 бан, ред.). Пекин: 生活·读书·新知三联书店. ISBN 978-7-108-05368-8 . OCLC 953227195 .

- ^ Перейти обратно: а б Один чо, или чобу, равен 2,45 акра.

- ^ Константин Номикос Вапорис, Дежурство: самураи, военная служба в Эдо и культура Японии раннего Нового времени (Гонолулу: University of Hawaii Press, 2008), 26.

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот Хане, Микисо. Домодернистская Япония: исторический обзор . Рутледж, 2018.

- ^ Перейти обратно: а б Тотман 2000 , глава 11.

- ^ Саката Ёсио, Мэйдзи Ишинси [История Реставрации Мэйдзи] (Токио: Мирайша, 1960), 19

- ^ Макклейн, Джеймс Л. (2002). Япония, современная история (1-е изд.). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: WW Norton & Co., стр. 5–108 . ISBN 0-393-04156-5 . ОСЛК 47013231 .

- ^ Сьюзан Б. Хэнли и Кодзо Ямамура (1977) Экономические и демографические изменения в доиндустриальной Японии, 1600–1868 , стр. 69–90.

- ^ Тецудзи Окадзаки (2005). «Роль торговой коалиции в досовременном экономическом развитии Японии: исторический институциональный анализ» (PDF) . Исследования по экономической истории . 42 (2): 184–201. дои : 10.1016/j.eeh.2004.06.005 . Архивировано из оригинала (PDF) 10 мая 2012 г.

- ^ Даймонд 2005 , стр. 297–304.

- ^ Кобаяши, Тецуя (1976). Общество, школы и прогресс в Японии . Пергамон. стр. 14–. ISBN 9781483136226 .

- ^ См. Марту Токко, «Нормы и тексты женского образования в юго-восточном Китае, Токугава, Япония». В Ко, Хабуш и Пигготт, Женщины и конфуцианские культуры, 193–218.

- ^ Перейти обратно: а б Часть 6: Как наслаждаться японскими книгами 4 Эдо-но Суши, стр.3. (2013) Университет Сэйкэй.

- ^ Книги с картинками Эдо и период Эдо. Национальная парламентская библиотека.

- ^ Нихонбаши .

- ^ Кейзабуро Сеймару (2017) Бестселлер Эдо . ISBN 978-4800312556

- ^ Льюис 2003 , стр. 45–47.

- ^ Хисасиге Танака (1799-1881) Музей Сейко в Гиндзе.

- ^ Механизм «Ман-нэн докей», исторического вечного хронометра Юдзи Кубота (2005)

- ^ Каракури Нагоя, Традиции современного робота. Шобей Тамайя

- ^ Что такое Ринпа? Мастера Ринпа и шедевры, о которых вам следует знать 15 января 2019 г.

- ^ Масаюки Мурата. Введение в ремесла Мэйдзи , стр. 104, стр. 120. ISBN 978-4907211110

- ^ Традиционные ремесла Канадзавы. Архивировано 17 января 2022 г. в Wayback Machine Kanazawa City .

- ^ Лонгстрит и Лонгстрит 1989 , с. 2

- ^ Хофф, Фрэнк (1 июня 1978 г.). Песня, танец, рассказывание историй: аспекты исполнительского искусства в Японии . Китайско-японская программа, Корнелльский университет. п. 130 .

- ^ Перейти обратно: а б Нисияма, Мацуносукэ (1997). Культура Эдо: повседневная жизнь и развлечения в городской Японии, 1600-1868 гг . Перевод Громера, Джеральда. Гонолулу, Гавайи: Издательство Гавайского университета. стр. 198 –227. ISBN 0-585-30952-3 . OCLC 45728301 .

- ^ Краткое руководство по водевилю (на японском языке). Совет искусств Японии. Архивировано из оригинала 19 октября 2022 года . Проверено 5 ноября 2022 г.

- ^ «Культура питания вне дома в Эдо | Создание культуры питания вне дома Эдо — 1 | Знакомство с соевым соусом в японской кулинарной культуре» . Архивировано из оригинала 19 декабря 2019 года . Проверено 15 июля 2020 года .

{{cite web}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка ) - ↑ Общий исторический журнал «Рекихаку» № 196 Национальный музей истории Японии.

- ^ Садоводство Эдо в полном цвету Музей Эдо, Токио.

- ^ Перейти обратно: а б Исэ-сама, мечта обычных людей хотя бы раз посетить Cleanup Corporation

- ^ Перейти обратно: а б Фудзи-ко и Оси Китагутихонгу Сенгенджиндзя

- ^ Ивао 2015 , стр. 8.

- ^ Перейти обратно: а б Джексон 2015 , с. 20.

- ^ Джексон 2015 , с. 22.

- ^ Джексон 2015 , с. 24.

- ^ Джексон 2015 , стр. 35–44.

- ^ Джексон 2015 , стр. 76–78.

- ^ Джексон 2015 , стр. 93–95.

- ^ Джексон 2015 , стр. 46–51.

- ^ Джексон 2015 , с. 54.

- ^ «Кимоно» . Музей Виктории и Альберта . Проверено 20 февраля 2020 г.

- ^ Джексон 2015 , с. 63.

- ^ Джексон 2015 , с. 80.

- ^ Джексон 2015 , стр. 80–84.

- ^ Джексон 2015 , с. 87.

- ^ Масаюки Мурата. Введение в ремесла Мэйдзи , стр. 104-106. ISBN 978-4907211110

- ^ Юдзи Ямасита. Ремесла Мэйдзи Мэйдзи , стр. 80-81. ISBN 978-4582922172

- ^ Янсен 2002 , стр. 289–292.

- ^ Тёркингтон, Дэвид , «Хронология японской истории» , период Эдо (1603–1868) , заархивировано из оригинала 25 июня 2012 г. , получено 5 мая 2012 г.

- ^ Перейти обратно: а б с д «Тень огромного извержения голода в Эдо: падение температуры, неурожай и техногенные катастрофы» оригинала Никкей , 30 апреля 2022 года. Архивировано из 5 мая 2022 года.

- ^ «Извержение горы Асама в 1783 году | Управление водной системы реки Тоне | Бюро регионального развития Канто, Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма» . www.ktr.mlit.go.jp Проверено 25 марта 2022 г.

- ^ Перейти обратно: а б с Гордон 2008 , с. 51

- ^ Перейти обратно: а б с д Гордон 2008 , с. 42

- ^ Гордон 2008 , с. 52

- ^ Фудзита, Джеймс (22 августа 2023 г.). «Обзор периода (эры) Эдо в Японии —» . JPbound .

- ^ «Хронология и названия периода Эдо» (на японском языке, июль 2019 г.) . Проверено 20 февраля 2020 г.

Общие и цитируемые источники

[ редактировать ]- Художественный музей Бирмингема (2010), Художественный музей Бирмингема: путеводитель по коллекции , Бирмингем, Алабама: Художественный музей Бирмингема, ISBN 978-1-904832-77-5

- Бизли, Уильям Г. (1972), Реставрация Мэйдзи , Стэнфорд, Калифорния: Издательство Стэнфордского университета , ISBN 0-8047-0815-0

- Даймонд, Джаред (2005), Крах: как общества решают потерпеть неудачу или добиться успеха , Нью-Йорк, Нью-Йорк: Penguin Books , ISBN 0-14-303655-6

- Фредерик, Луи (2002), Японская энциклопедия , Справочная библиотека издательства Гарвардского университета, Belknap, ISBN 9780674017535

- Флат, Дэвид (2000), Японская экономика , Нью-Йорк: Oxford University Press , ISBN 0-19-877504-0

- Гордон, Эндрю (2008), Современная история Японии: от времен Токугавы до наших дней (второе изд.), Нью-Йорк: Oxford University Press , ISBN 978-0-19-533922-2 , заархивировано из оригинала 6 февраля 2010 г.

- Холл, JW; Макклейн, JL (1991), Кембриджская история Японии , издательство Кембриджского университета, ISBN 9780521223553

- Ивао, Нагасаки (2015). «Одетые в эстетику традиций: от косодэ до кимоно». В Джексоне, Анна (ред.). Кимоно: искусство и эволюция японской моды . Лондон: Темза и Гудзон. стр. 8–11. ISBN 9780500518021 . OCLC 990574229 .

- Джексон, Анна (2015). «Платье в период Эдо: эволюция моды». В Джексоне, Анна (ред.). Кимоно: искусство и эволюция японской моды . Лондон: Темза и Гудзон. стр. 20–103. ISBN 9780500518021 . OCLC 990574229 .

- Янсен, Мариус Б. (2002), Создание современной Японии (изд. в мягкой обложке), Belknap Press of Harvard University Press, ISBN 0-674-00991-6

- Льюис, Джеймс Брайант (2003), Пограничный контакт между Чосон Корея и Токугава Япония , Лондон: Routledge , ISBN 0-7007-1301-8

- Лонгстрит, Стивен ; Лонгстрит, Этель (1989), Ёсивара: кварталы развлечений старого Токио , Yenbooks, Ратленд, Вермонт: Tuttle Publishing , ISBN 0-8048-1599-2

- Сейгл, Сесилия Сегава (1993), Ёсивара: Сверкающий мир японской куртизанки , Гонолулу, Гавайи: University of Hawaii Press , ISBN 0-8248-1488-6

- Тотман, Конрад (2000), История Японии (2-е изд.), Оксфорд: Блэквелл, ISBN 9780631214472

- Атрибуция

![]() В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе . Страноведение . Федеральный исследовательский отдел . Япония

В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе . Страноведение . Федеральный исследовательский отдел . Япония

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]- Гут, Кристина (1996), Искусство Эдо, Япония: художник и город 1615–1868 , Х. Н. Абрамс, ISBN 9780300164138

- Хага, Туру (2021), Пакс Токугавана: Культурный расцвет Японии, 1603–1853 (первое английское издание), Токио: Японский фонд издательской индустрии культуры, ISBN 978-4-86658-148-4 , заархивировано из оригинала 10 ноября 2021 г. , получено 29 апреля 2021 г.

- Янсен, Мариус Б. (1986), Япония в переходный период, от Токугавы до Мэйдзи , Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press , ISBN 0-691-05459-2

- Робертс, Люк С. (2012), Исполнение Великого мира: политическое пространство и открытые секреты в Токугаве, Япония , Гавайи: University of Hawaii Press, ISBN 978-0824835132

Внешние ссылки

[ редактировать ]- Японские карты эпохи Токугава - богатая подборка редких японских карт из цифровых коллекций библиотеки UBC.

- Хронология – Япония: Мемуары тайной империи