Хунну

Хунну | |||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| III век до н.э. – I век нашей эры. | |||||||||||||||||||||||||

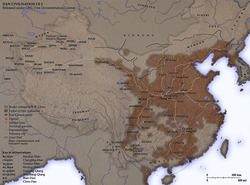

Территория хунну во 2 веке до нашей эры (до ханьско-хуннской войны 133 г. до н.э. – 89 г. н.э.): она включает Монголию , восточный Казахстан , восточный Кыргызстан , южную Сибирь и части северного Китая , такие как западная Маньчжурия , Синьцзян , Внутренняя Монголия и Ганьсу . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] | |||||||||||||||||||||||||

| Капитал | |||||||||||||||||||||||||

| Общие языки | различный | ||||||||||||||||||||||||

| Религия | Шаманизм , Тенгризм , Буддизм [ 9 ] | ||||||||||||||||||||||||

| Демон(ы) | Хунну | ||||||||||||||||||||||||

| Правительство | Племенная конфедерация | ||||||||||||||||||||||||

| Чаньюй | |||||||||||||||||||||||||

• 220–209 гг. до н. э. | Мучение | ||||||||||||||||||||||||

• 209–174 гг. до н. э. | способ | ||||||||||||||||||||||||

• 174–161 гг. до н. э. | Лаошанг | ||||||||||||||||||||||||

• 46 г. н. э. | Вудадихоу | ||||||||||||||||||||||||

| Историческая эпоха | Античность | ||||||||||||||||||||||||

• Учредил | 3 век до н.э. | ||||||||||||||||||||||||

• Упразднено | 1 век нашей эры | ||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| Хунну | |||

|---|---|---|---|

| китайский | Хунну | ||

| |||

| История Монголии |

|---|

|

Сюнну ( китайский : 匈奴 ; пиньинь : Xiōngnú , [ 12 ] [ɕjʊ́ŋ.nϔ] ) были племенной конфедерацией . [ 13 ] , кочевых народов населявших , согласно древнекитайским источникам , восточную Евразийскую степь с III века до нашей эры до конца I века нашей эры. Моду Чаньюй , верховный правитель после 209 г. до н. э., основал Империю хунну . [ 14 ]

После свержения своих предыдущих повелителей, [ 15 ] Юэчжи - хунну стали господствующей державой в степях Восточной Азии с центром на Монгольском нагорье . Хунну также действовали в районах, которые сейчас являются частью Сибири , Внутренней Монголии , Ганьсу и Синьцзяна . Их отношения с соседними китайскими династиями на юго-востоке были сложными: они чередовали различные периоды мира, войны и подчинения. В конечном итоге хунну потерпели поражение от династии Хань в многовековом конфликте , который привел к расколу конфедерации на две части и насильственному переселению большого количества сюнну в пределах границ Хань. В эпоху Шестнадцати королевств , как одни из « Пяти варваров », они основали династические государства Хань-Чжао , Северный Лян и Ху Ся на севере Китая.

Попытки связать хунну с близлежащими саками и сарматами когда-то вызывали споры. Однако археогенетика подтвердила их взаимодействие с хунну, а также родство с гуннами . Идентичность этнического ядра хунну была предметом разнообразных гипотез, поскольку в китайских источниках сохранилось лишь несколько слов, в основном титулы и личные имена. Имя хунну может быть родственным имени гуннов и/или хуна . [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] хотя это оспаривается. [ 19 ] [ 20 ] Другие лингвистические связи (все они также противоречивы), предложенные учеными, включают тюркский , [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] Иранский , [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] монгольский , [ 30 ] Уральский , [ 31 ] Енисейский , [ 19 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] или многонациональный. [ 35 ]

Имя

[ редактировать ]Произношение 匈奴 как сюнну [ɕjʊ́ŋnǔ] — это современное китайское произношение, происходящее от мандаринского диалекта, на котором сейчас говорят в Пекине, который возник менее 1000 лет назад. Древнекитайское произношение было реконструировано как * xiuoŋ-na или * qhoŋna . [ 36 ] Синолог Аксель Шюсслер (2014) реконструирует произношение匈奴 как * hoŋ-nâ в позднем древнекитайском языке (ок. 318 г. до н. э.) и как * hɨoŋ-nɑ в восточно-ханьском китайском ; Ссылаясь на другие китайские транскрипции, в которых велярная носовая медиальная -ŋ- после короткой гласной, по-видимому, играла роль общего носового звука, иногда эквивалентного n или m , Шюсслер предполагает, что 匈奴 Xiongnu < * hɨoŋ-nɑ < * hoŋ-nâ может быть китайской интерпретацией, ханьской или даже доханьской, иностранной * Hŏna или * Hŭna , которую Шюсслер сравнивает с гуннами и санскритской Hūṇā . [ 18 ] Однако тот же самый средний -ŋ- побуждает Кристофера П. Этвуда (2015) реконструировать * Xoŋai , которое он происходит от реки Онги ( монгольский : Онги гол ) в Монголии , и предполагает, что изначально это было династическое имя, а не этническое имя. . [ 37 ]

История

[ редактировать ]Предшественники

[ редактировать ]Территории, связанные с хунну в центральной/восточной Монголии, ранее были заселены культурой плитовых могил ( древнее северо-восточное азиатское происхождение), которая сохранялась до III века до нашей эры. [ 39 ] Генетические исследования показывают, что люди из Плитных могил были основными предками хунну и что хунну сформировались в результате существенного и сложного смешения с западноевразийцами. [ 40 ]

Во время Западного Чжоу (1045-771 гг. до н. э.) происходили многочисленные конфликты с кочевым племенами с севера и северо-запада, известными как Сяньюнь , Гуйфан или различные племена «Жун», такие как Сиронг , Шанжун или Цюаньжун . [ 41 ] Зарегистрировано, что эти племена преследовали территорию Чжоу, но в то время Чжоу расширялись на север, вторгаясь на свои традиционные земли, особенно в долину реки Вэй . Археологически Чжоу расширился на север и северо-запад за счет культуры Сива . [ 41 ] Цюаньжун положил конец Западному Чжоу в 771 г. до н. э., разграбив столицу Чжоу и убив последнего короля Западного Чжоу Ю. Хаоцзин [ 41 ] После этого задача борьбы с северными племенами была передана их вассалу, государству Цинь . [ 41 ]

На западе пазырыкская культура (6-3 вв. до н.э.) непосредственно предшествовала формированию хуннов. [ 42 ] Скифская , культура [ 43 ] он был идентифицирован по раскопанным артефактам и мумифицированным людям, таким как Сибирская Ледяная Принцесса , найденная в сибирской вечной мерзлоте , в Горном Алтае , Казахстане и близлежащей Монголии . [ 44 ] На юге культура Ордос , с VI по II века до нашей эры, развивалась в Ордосской петле (современная Внутренняя Монголия , Китай ) в эпоху бронзы и раннего железного века , имеющая неизвестное этнолингвистическое происхождение и предположительно представляющая собой самое восточное распространение индоевропейцев. [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] Юэчжи . были вытеснены экспансией хунну во 2 веке до нашей эры, и им пришлось мигрировать в Центральную и Южную Азию [ 48 ] [ 49 ]

Ранняя история

[ редактировать ]Западной Хань Историк Сыма Цянь составил раннее, но подробное изложение хунну в одном лэчжуане (комплексном отчете) своих «Записок великого историка» ( ок. 100 г. до н.э.), в котором хунну предположительно были потомками некоего Чунвэя , который в свою очередь, происходили из «родословной Лорда Ся», также известного как Юй Великий . [ 53 ] [ 54 ] Несмотря на это, Сыма Цянь также провел четкую линию между оседлым народом Хуася (Хань) и кочевниками-скотоводами (хунну), охарактеризовав их как две полярные группы в смысле цивилизации и нецивилизованного общества: различие Хуа-И . [ 55 ] Сыма Цянь также упомянул раннее появление сюнну к северу от Ворот Дикого гуся и командований Дай перед 265 годом до нашей эры, незадолго до войны Чжао-хунну ; [ 56 ] [ 57 ] однако китаевед Эдвин Пуллибланк (1994) утверждает, что упоминания о сюнну до 241 г. до н.э. являются анахронической заменой народа Ху . [ 58 ] [ 59 ] Иногда хунну отличали от других кочевых народов; а именно, народ Ху ; [ 60 ] однако в других случаях китайские источники часто просто классифицировали сюнну как Ху народ , что было общим термином для кочевых народов . [ 58 ] [ 61 ] Даже Сыма Цянь был непоследователен: в главе «Наследственный дом Чжао» он считал Дунху собственно Ху, [ 62 ] [ 63 ] однако в других местах он считал хунну также Ху. [ 64 ] [ 58 ]

Древний Китай часто контактировал с кочевым народами Сяньюнь и Сиронг . В более поздней китайской историографии некоторые группы этих народов считались возможными прародителями народа хунну. [ 65 ] Эти кочевые народы часто неоднократно вступали в военные столкновения с Шан и особенно с Чжоу , которые часто завоевывали и порабощали кочевников в процессе экспансии. [ 65 ] В период Воюющих царств армии государств Цинь , Чжао и Янь вторгались и захватывали различные кочевые территории, населенные сюнну и другими народами Ху. [ 66 ] Война Чжао-хунну является ярким примером этих кампаний.

Пуллибланк утверждал, что сюнну были частью группы сиронг под названием Ицюй , которая жила в Шэньбэе и находилась под влиянием Китая на протяжении веков, прежде чем они были изгнаны династией Цинь . [ 67 ] [ 68 ] Кампания Цинь против хунну расширила территорию Цинь за счет хунну. [ 69 ] После объединения династии Цинь сюнну представляли угрозу северному правлению Цинь. Они, вероятно, напали на династию Цинь, когда та пострадала от стихийных бедствий. [ 70 ]

Образование государства

[ редактировать ]Первым известным вождем хунну был Туман , правивший между 220-209 гг. до н. э. В 215 г. до н.э. китайский император Цинь Шихуан отправил генерала Мэн Тяня в военную кампанию против хунну. Мэн Тянь победил хунну и изгнал их из петли Ордоса , вынудив Тумана и хунну бежать на север, на Монгольское нагорье . [ 71 ] В 210 г. до н. э. умер Мэн Тянь, а в 209 г. до н. э. стал сын Тумана Моду сюнну Чаньюем .

Чтобы защитить хунну от угрозы династии Цинь , Моду Чаньюй объединил хунну в мощную конфедерацию . [ 69 ] Это превратило хунну в более грозное государство, способное формировать более крупные армии и осуществлять улучшенную стратегическую координацию. Два года спустя, в 207 г. до н.э., династия Цинь пала, и после периода внутренних конфликтов ее сменила династия Западная Хань в 202 г. до н.э. Этот период китайской нестабильности был временем процветания для сюнну, которые переняли многие ханьские методы ведения сельского хозяйства, такие как использование рабов для тяжелого труда и жили в домах в ханьском стиле. [ 72 ]

Создав внутреннее единство, Моду Чаньюй расширил империю хунну во всех направлениях. На севере он покорил ряд кочевых народов, в том числе динглингов южной Сибири. Он сокрушил власть народа дунху в восточной Монголии и Маньчжурии, а также юэчжи в коридоре Хэси в Ганьсу , где его сын Цзижу сделал чашу из черепа короля юэчжи. Моду также вернул себе первоначальную родину сюнну на Желтой реке , которая ранее была захвачена циньским генералом Мэн Тянем. [ 74 ] Под руководством Моду хунну стали настолько сильными, что стали угрожать династии Хань.

В 200 г. до н. э. Моду осадил первого императора династии Хань Гаозу (Гао-Ди) с его 320-тысячной армией в крепости Петенг в Байдэне (современный Датун, Шаньси). [ 75 ] Гаозу (Гао-Ди) после того, как согласился на все условия Моду, такие как передача северных провинций хунну и уплата ежегодных налогов, ему было разрешено выйти из осады. Хотя Гаозу смог вернуться в свою столицу Чанъань (современный Сиань), Моду иногда угрожал северной границе Хань, и, наконец, в 198 г. до н.э. был заключен мирный договор.

Сюнну в своей экспансии вытеснили своего западного соседа Юэчжи из коридора Хэси в 176 году до нашей эры, убив короля Юэчжи и заявив о своем присутствии в западных регионах . [ 16 ]

К моменту смерти Моду в 174 г. до н. э. хунну были признаны наиболее известными кочевниками, граничащими с китайской империей Хань. [ 75 ] Согласно « Книге Хань» , позже процитированной в Дуань Чэнши девятого века «Разных кусочках из Юяна» :

Кроме того, согласно Хань Шу , Ван У (王烏) и другие были отправлены в качестве послов с визитом к хунну. По обычаям хунну, если ханьские посланники не сняли свои полномочия и не позволили сделать татуировки на своих лицах, они не могли проникнуть в юрты. Ван Ву и его компания сняли свои счета, сделали татуировки и, таким образом, получили доступ. Шаньюй . относился к ним очень высоко [ 76 ]

Иерархия хунну

[ редактировать ]

Правителя хунну звали Чаньюй . [ 79 ] Под его началом находились короли Туки . [ 79 ] Левый король Туки обычно считался предполагаемым наследником. [ 79 ] Следующими ниже в иерархии шли чиновники, разделенные попарно слева и справа: гули , армейские командующие, великие правители, данху и гуду . Под ними шли командиры отрядов в тысячу, сто и десять человек. Эта нация кочевников, марширующий народ, была организована как армия. [ 80 ]

После Моду более поздние лидеры сформировали дуалистическую систему политической организации с левой и правой ветвями хунну, разделенными по региональному принципу. Чаньюй Китая или шаньюй , правитель, эквивалентный императору , осуществлял прямую власть над центральной территорией. Лунчэн (вокруг гор Хангай , Отукен ) [ 81 ] [ 82 ] ( Китайский : 龍城; монгольский : Луут; букв. «Город Дракона») стал местом ежегодных встреч и служил столицей сюнну. [ 8 ] Руины Лунчэна были найдены к югу от Ульзыитского района провинции Архангай в 2017 году. [ 83 ]

К северу от Шаньси король левых сил Туци удерживал территорию к северу от Пекина, а король правых Туци удерживал территорию петли Ордоса до Ганьсу . [ 84 ] Когда хунну были изгнаны на север, в нынешнюю Монголию.

Брачная дипломатия с династией Хань

[ редактировать ]Зимой 200 г. до н.э., после осады , хунну Тайюаня император Хань Гаозу лично возглавил военную кампанию против Моду Чаньюя . В битве при Байденге он попал в засаду, предположительно устроенную кавалерией сюнну. Император был отрезан от припасов и подкреплений на семь дней, едва избежав плена.

Династия Хань несколько раз посылала случайных, не связанных между собой простолюдинок, которых ложно называли «принцессами» и членами императорской семьи Хань, когда они практиковали брачные союзы Хэцинь с сюнну, чтобы избежать отправки дочерей императора. [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] Хань послал этих «принцесс» выйти замуж за лидеров хунну, пытаясь остановить пограничные набеги. Наряду с договорными браками ханьцы отправляли подарки, чтобы подкупить сюнну, чтобы они прекратили нападения. [ 75 ] После поражения при Пинчэне в 200 г. до н.э. ханьский император отказался от военного решения угрозы сюнну. Вместо этого в 198 г. до н.э. на переговоры был отправлен придворный Лю Цзин . Мирное соглашение, достигнутое в конечном итоге между сторонами, включало выдачу ханьской принцессы замуж за Чаньюя (называемого Хэцинь ) ( китайский : 和親 ; букв. «гармоничное родство»); периодические подарки хунну шелка , дистиллированных напитков и риса ; равный статус между государствами; и пограничная стена как общая граница.

Этот первый договор установил образец отношений между ханьцами и хунну на шестьдесят лет. Вплоть до 135 г. до н. э. договор продлевался девять раз, каждый раз с увеличением «подарков» империи хунну. В 192 году до нашей эры Модунь даже просил руки императора Гаозу у ханьской вдовы императрицы Люй Чжи . Его сын и преемник, энергичный Цзиюй, известный как Лаошан Чаньюй , продолжил экспансионистскую политику своего отца. Лаошану удалось договориться с императором Вэнем об условиях сохранения крупномасштабной рыночной системы, спонсируемой государством.

Хотя хунну получили от этого значительную выгоду, с китайской точки зрения брачные договоры были дорогостоящими, очень унизительными и неэффективными. Лаошан Чаньюй показал, что не воспринимает мирный договор всерьез. Однажды его разведчики проникли в точку недалеко от Чанъаня . В 166 г. до н. э. он лично возглавил 140 000 кавалеристов для вторжения в Аньдин , дойдя до императорского отступления в Юне. В 158 г. до н.э. его преемник послал 30 000 кавалеристов для атаки на Шандан и еще 30 000 на Юньчжун . [ нужна ссылка ]

Сюнну также практиковали брачные союзы с офицерами и чиновниками династии Хань , которые перешли на их сторону, выдав замуж сестер и дочерей Чаньюя ( правителя сюнну) за ханьских китайцев, которые присоединились к сюнну и сюнну на службе хань. Дочь Лаошана Чаньюя ( и старшая сестра Цзюньчэня Чаньюя и Ижиси Чаньюя) была замужем за сюннуским генералом Чжао Синем , маркизом Си, служившим династии Хань. Дочь Цедихоу Чаньюя вышла замуж за ханьского китайского генерала Ли Линя после того, как он сдался и дезертировал. [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] Другим ханьским китайским генералом, перешедшим на сторону хунну, был Ли Гуанли , генерал Войны Небесных Коней , который также женился на дочери Хулугу Чаньюя. [ 100 ] Ханьский китайский дипломат Су У женился на женщине-хунну, подаренной Ли Линем, когда он был арестован и взят в плен. [ 101 ] Ханьский китайский исследователь Чжан Цянь женился на женщине-хунну и родил от нее ребенка, когда был взят в плен сюнну. [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ]

Енисейские киргизские каганы Енисейского киргизского каганата заявляли о своем происхождении от китайского генерала Ли Лина , внука знаменитого династии Хань генерала Ли Гуана . [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] Ли Лин был захвачен хунну и дезертировал в первом веке до нашей эры. [ 113 ] [ 114 ] А поскольку танская царская семья Ли также заявляла о своем происхождении от Ли Гуана, киргизский каган был признан членом танской императорской семьи. Эти отношения смягчили отношения, когда киргизский хаган Аре (阿熱) вторгся в Уйгурский каганат и предал Касара-Кагана мечу. Эту новость в Чанъань принес посол Кыргызстана Чжуу Хэсу (註吾合素).

Ханьско-хуннуская война

[ редактировать ]

Династия Хань готовилась к войне, когда император Хань У отправил ханьского китайского исследователя Чжан Цяня исследовать таинственные королевства на западе и заключить союз с народом юэчжи для борьбы с сюнну. В это время Чжан женился на жене хунну, которая родила ему сына и завоевала доверие вождя хунну. [ 102 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 117 ] [ 108 ] Хотя Чжан Цянь не преуспел в этой миссии, [ 118 ] его сообщения о западе предоставили еще больший стимул противостоять захвату сюнну на западных маршрутах из Империи Хань, и ханьцы готовились организовать крупномасштабную атаку, используя Северный Шелковый путь для переброски людей и материалов.

В то время как династия Хань готовилась к военному противостоянию со времен правления императора Вэня , прорыв наступил только в 133 году до нашей эры, после неудачной ловушки с целью устроить засаду на шаньюй в Майи . К этому моменту империя была консолидирована в политическом, военном и экономическом отношении, и ее возглавляла авантюрная провоенная фракция при дворе. В том же году император У отменил принятое им годом ранее решение о продлении мирного договора.

Полномасштабная война разразилась осенью 129 г. до н. э., когда 40 000 ханьской конницы совершили внезапное нападение на хунну на приграничных рынках. В 127 г. до н.э. ханьский генерал Вэй Цин отвоевал Ордос. В 121 г. до н. э. сюнну потерпели еще одну неудачу, когда Хо Цюбин повел отряд легкой кавалерии на запад из Лунси и в течение шести дней пробился через пять королевств сюнну. Король сюнну Хунье был вынужден сдаться с 40 000 человек. и Хо, и Вэй, каждый из которых возглавлял 50 000 кавалеристов и 100 000 пеших солдат (чтобы не отставать от мобильности сюнну, многие из некавалерийских ханьских солдат были мобильными пехотинцами, которые путешествовали верхом, но сражались пешими), и продвигаясь разными путями, заставил шаньюя и его хуннуский двор бежать к северу от пустыни Гоби . [ 119 ]

Серьезные логистические трудности ограничили продолжительность и долгосрочное продолжение этих кампаний. Согласно анализу Янь Ю (嚴尤), трудности были двоякими. Во-первых, существовала проблема доставки продовольствия на большие расстояния. Во-вторых, погода на северных землях хунну была трудной для ханьских солдат, которые никогда не могли носить с собой достаточно топлива. [ а ] По официальным данным, хунну потеряли от 80 000 до 90 000 человек, а из 140 000 лошадей, уведенных ханьскими войсками в пустыню, менее 30 000 вернулись в империю Хань.

В 104 и 102 годах до нашей эры ханьцы сражались и выиграли Войну Небесных Коней против Королевства Даюань . В результате ханьцы приобрели много ферганских лошадей , которые еще больше помогли им в битве против хунну. В результате этих сражений империя Хань контролировала стратегический регион от коридора Ордос и Ганьсу до Лобнора . Им удалось отделить хунну от народов Цян на юге, а также получить прямой доступ к западным регионам . Из-за сильного ханьского контроля над сюнну сюнну стали нестабильными и больше не представляли угрозы для Империи Хань. [ 124 ]

Пан Чао , генеральный протектор (都護; Духу ) династии Хань, отправился с армией из 70 000 солдат в кампанию против остатков сюнну, которые преследовали торговый путь, ныне известный как Шелковый путь . Его успешная военная кампания привела к покорению одного племени хунну за другим. Пан Чао также отправил посланника по имени Гань Ин в Дацинь (Рим). Пан Чао был назначен маркизом Динъюань (定遠侯, т.е. «маркизом, стабилизировавшим отдаленные места») за свои заслуги перед Империей Хань, вернулся в столицу Лоян в возрасте 70 лет и умер там в 102 году. После его смерти власть хунну в западных регионах снова возросла, и императоры последующих династий не доходили так далеко на запад до династии Тан . [ 125 ]

Гражданская война сюнну (60–53 до н.э.)

[ редактировать ]Когда Чаньюй умирал, власть могла перейти к его младшему брату, если его сын не достиг совершеннолетия. Эта система, которую можно сравнить с гэльской танистрией , обычно удерживала на троне взрослого мужчину, но могла вызвать проблемы в последующих поколениях, когда на трон могло претендовать несколько родословных. Когда 12-й Чаньюй умер в 60 г. до н. э., власть перешёл к Воянкуди , внуку двоюродного брата 12-го Чаньюя. Будучи своего рода узурпатором, он пытался поставить у власти своих людей, что только увеличивало число его врагов. Сын 12-го Чаньюя бежал на восток и в 58 г. до н. э. поднял восстание. Мало кто поддержал Воянкуди, и он был доведен до самоубийства, оставив сына повстанца Хуханье 14-м Чаньюем. Затем фракция Воянкуди назначила его брата Туки Чаньюем (58 г. до н.э.). В 57 г. до н.э. еще трое мужчин объявили себя Чаньюем. Двое отказались от своих претензий в пользу третьего, который потерпел поражение от Туки в том же году и сдался Хуханье в следующем году. В 56 г. до н.э. Туки потерпел поражение от Хуханье и покончил жизнь самоубийством, но появились еще два претендента: Рунчжэнь и старший брат Хуханье. Жижи Чаньюй . Рунчжэнь был убит Жижи в 54 г. до н. э., остались только Жижи и Хуханье. Могущество Чжижи возросло, и в 53 г. до н. э. Хуханье двинулся на юг и подчинился китайцам. Хуханье использовал поддержку Китая, чтобы ослабить Чжижи, который постепенно двинулся на запад. В 49 г. до н. э. брат Туки выдал себя за Чаньюя и был убит Чжижи. В 36 году до нашей эры Жижи был убит китайской армией при попытке основать новое царство на крайнем западе возле озера Балхаш .

Данные отношения с Хань

[ редактировать ]

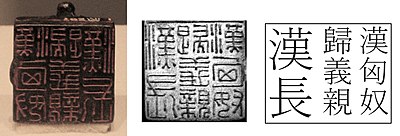

В 53 г. до н.э. Хуханье (呼韓邪) решил вступить в даннические отношения с ханьским Китаем . [ 127 ] Первоначальные условия, на которых настаивал ханьский двор, заключались в том, что, во-первых, Чаньюй или его представители должны приехать в столицу, чтобы отдать дань уважения; во-вторых, шаньюй должен послать принца-заложника; и в-третьих, шаньюй должен принести дань ханьскому императору. Политический статус хунну в китайском мировом порядке был понижен с «братского государства» до статуса «внешнего вассала» (外臣). Однако в этот период хунну сохранили политический суверенитет и полную территориальную целостность. Великая Китайская стена продолжала служить демаркационной линией между ханьцами и хунну. [ нужна ссылка ]

Хуханье отправил своего сына, «мудрого правого короля» Шулоудзютанга, ко двору Хань в качестве заложника. В 51 г. до н. э. он лично посетил Чанъань, чтобы отдать дань уважения императору на Лунный Новый год . В том же году другой посланник Цицзюшань (稽居狦) был принят во дворце Ганьцюань на северо-западе современного Шаньси . [ 128 ] Что касается финансовой стороны, Хуханье был щедро вознагражден за свое участие в большом количестве золота, денег, одежды, шелка, лошадей и зерна. Хуханье совершил еще два путешествия в знак почтения: в 49 г. до н.э. и 33 г. до н.э.; с каждым из них увеличивались императорские дары. Во время последней поездки Хуханье воспользовался возможностью и попросил разрешения стать зятем императора. В знак падения политического статуса хунну император Юань отказался, дав ему вместо этого пять фрейлин. Одной из них был Ван Чжаоцзюнь , известный в китайском фольклоре как одна из Четырех Красавиц .

Когда Чжижи узнал о подчинении своего брата, он также отправил сына ко двору Хань в качестве заложника в 53 г. до н. э. Затем дважды, в 51 г. до н. э. и 50 г. до н. э., он отправлял к ханьскому двору послов с данью. Но, так как он не смог лично отдать дань уважения, его так и не допустили в систему данников. В 36 г. до н.э. младший офицер по имени Чэнь Тан с помощью Ганя Яньшоу, генерал-протектора Западных областей, собрал экспедиционный корпус, разгромивший его в битве при Чжичжи , и отправил его голову в качестве трофея в Чанъань.

Отношения с данниками были прекращены во время правления Худуэрши (18–48 гг. Н.э.), что соответствует политическим потрясениям династии Синь . Сюнну воспользовались возможностью, чтобы восстановить контроль над западными регионами, а также над соседними народами, такими как ухуань . В 24 году нашей эры Худерши даже говорил об изменении притоковой системы.

Южные хунну и северные хунну

[ редактировать ]

Новая власть хунну была встречена императором Гуанву политикой умиротворения . На пике своего могущества Худуэрши даже сравнивал себя со своим прославленным предком Моду. Однако из-за растущего регионализма среди хунну Худуэрши так и не смог установить неоспоримую власть. В нарушение принципа братской преемственности, установленного Хуханье, Худуэрши назначил своего сына Пуну прямым наследником . Однако, как старший сын предыдущего Чаньюя , Би (Пи) — правый король Жичжу — имел более законные претензии. на ежегодном собрании при дворе шаньюя В результате Би отказался присутствовать . Тем не менее в 46 году нашей эры Пуну взошел на трон.

В 48 году нашей эры конфедерация восьми племен сюнну, находившаяся у опоры Би на юге, с военной силой общей численностью от 40 000 до 50 000 человек, вышла из королевства Пуну и провозгласила Би Чаньюем . Это королевство стало известно как Южные хунну .

Northern Xiongnu

[edit]The rump kingdom under Punu, around the Orkhon (modern north central Mongolia) became known as the Northern Xiongnu. Punu, who became known as the Northern Chanyu, began to put military pressure on the Southern Xiongnu.

In 49 AD, Tsi Yung, a Han governor of Liaodong, allied with the Wuhuan and Xianbei, attacked the Northern Xiongnu.[130] The Northern Xiongnu suffered two major defeats: one at the hands of the Xianbei in 85 AD, and by the Han during the Battle of Ikh Bayan, in 89 AD. The northern chanyu fled to the north-west with his subjects.

In about 155 AD, the Northern Xiongnu were decisively "crushed and subjugated" by the Xianbei.[131]

According to the fifth-century Book of Wei, the remnants of Northern Chanyu's tribe settled as Yueban (悅般), near Kucha and subjugated the Wusun; while the rest fled across the Altai mountains towards Kangju in Transoxania. It states that this group later became the Hephthalites.[132][133][134]

Southern Xiongnu

[edit]

Coincidentally, the Southern Xiongnu were plagued by natural disasters and misfortunes—in addition to the threat posed by Punu. Consequently, in 50 AD, the Southern Xiongnu submitted to tributary relations with Han China. The system of tribute was considerably tightened by the Han, to keep the Southern Xiongnu under control. The chanyu was ordered to establish his court in the Meiji district of Xihe Commandery and the Southern Xiongnu were resettled in eight frontier commanderies. At the same time, large numbers of Chinese were also resettled in these commanderies, in mixed Han-Xiongnu settlements. Economically, the Southern Xiongnu became reliant on trade with the Han.

Tensions were evident between Han settlers and practitioners of the nomadic way of life. Thus, in 94, Anguo Chanyu joined forces with newly subjugated Xiongnu from the north and started a large scale rebellion against the Han.

During the late 2nd century AD, the southern Xiongnu were drawn into the rebellions then plaguing the Han court. In 188, the chanyu was murdered by some of his own subjects for agreeing to send troops to help the Han suppress a rebellion in Hebei—many of the Xiongnu feared that it would set a precedent for unending military service to the Han court. The murdered chanyu's son Yufuluo, entitled Chizhisizhu (持至尸逐侯), succeeded him, but was then overthrown by the same rebellious faction in 189. He travelled to Luoyang (the Han capital) to seek aid from the Han court, but at this time the Han court was in disorder from the clash between Grand General He Jin and the eunuchs, and the intervention of the warlord Dong Zhuo. The chanyu had no choice but to settle down with his followers in Pingyang, a city in Shanxi. In 195, he died and was succeeded as chanyu by his brother Huchuquan Chanyu.

In 215–216 AD, the warlord-statesman Cao Cao detained Huchuquan Chanyu in the city of Ye, and divided his followers in Shanxi into five divisions: left, right, south, north and centre. They were placed under the supervision of Yufuluo's son, Liu Bao, and brother, Qubei. This was aimed at preventing the exiled Xiongnu in Shanxi from engaging in rebellion, and also allowed Cao Cao to use the Xiongnu as auxiliaries in his cavalry.

Later the Xiongnu aristocracy in Shanxi changed their surname from Luanti to Liu for prestige reasons, claiming that they were related to the Han imperial clan through the old intermarriage policy. After Huchuquan, the Southern Xiongnu were partitioned into five local tribes. Each local chief was under the "surveillance of a chinese resident", while the shanyu was in "semicaptivity at the imperial court."[135]

Later Xiongnu states in northern China

[edit]The Southern Xiongnu that settled in northern China during the Eastern Han dynasty retained their tribal affiliation and political organization and played an active role in Chinese politics. During the Sixteen Kingdoms (304–439 CE), the Southern Xiongnu founded the Han-Zhao (also known as Former Zhao) and Hu Xia dynasties. The Northern Liang, led by a family of Lushuihu ethnicity, is sometimes categorized as a Xiongnu state.

Fang Xuanling's Book of Jin lists nineteen Xiongnu tribes: Tuge (屠各), Xianzhi (鮮支), Koutou (寇頭), Wutan (烏譚), Chile (赤勒), Hanzhi (捍蛭), Heilang (黑狼), Chisha (赤沙), Yugang (鬱鞞), Weisuo (萎莎), Tutong (禿童), Bomie (勃蔑), Qiangqu (羌渠), Helai (賀賴), Zhongqin (鐘跂), Dalou (大樓), Yongqu (雍屈), Zhenshu (真樹) and Lijie (力羯).[136]

Han-Zhao dynasty (304–329)

[edit]Han (304–319)

[edit]

Despite Cao Cao's effort, the Southern Xiongnu in Shanxi eventually grew restless and attempted to restore themselves to power. The five divisions were briefly unified under Liu Bao during the mid-3rd century before the Cao Wei and Western Jin courts intervened and forced them back into five. During the early Jin period, the Xiongnu began staging revolts and leaving the Great Wall, but it would not be until 304, amidst the War of the Eight Princes that weakened the Jin power in northern China, that they made a crucial breakthrough.

Liu Yuan, the son of Liu Bao and a general serving under one of the Jin princes, was offered by the Xiongnu to become the leader of their rebellion. After deceiving his prince, Liu Yuan returned to the Xiongnu and was acclaimed as the Grand Chanyu. Later that year, he declared himself the King of Han. Although a Xiongnu, Liu Yuan depicted his state as a continuation of the Han dynasty, citing that his ancestors were married to Han princesses through heqin. He allowed the Han Chinese and non-Xiongnu tribes like the Xianbei and Di to serve under him, and in 308, he elevated his title to Emperor of Han.

The Western Jin, devastated by war and natural disasters, was unable to stop the growing threat of Han, even more so after the ascension of Liu Cong to the Han throne. In 311, the Jin imperial army was annihilated by Han forces, and shortly after, the Jin capital Luoyang was sacked and Emperor Huai was captured in an event known as the Disaster of Yongjia. In 316, the Jin restoration in Chang'an, headed by Emperor Min, was also crushed by Han. After the fall of Chang'an, the remnants of Jin survived in the south at Jiankang as the Eastern Jin dynasty.[137]

Although Han enjoyed military success, it also suffered from internal strife under Liu Cong. Throughout his reign, Liu Cong faced constant dissidence from his own ministers, and so he empowered his consort kins and eunuchs to counter them. The Han court fell into a power struggle which ended in a bloody purge of the government. Liu Cong also failed to constrain Shi Le, a general of Jie ethnicity who effectively held the eastern parts of the empire. After Liu Cong's death in 318, his consort kin, Jin Zhun massacred the emperor and a large portion of the aristocracy before being defeated by a combined force led by Liu Cong's cousin, Liu Yao, and Shi Le.

Former Zhao (319–329)

[edit]Amidst Jin Zhun's rebellion, the Han loyalists that escaped the massacre acclaimed Liu Yao as the new emperor. In 319, he moved the capital from Pingyang to Chang'an and renamed the dynasty as Zhao. Unlike his predecessors, Liu Yao appealed more to his Xiongnu ancestry by honouring Modu Chanyu and distancing himself from the state's initial positioning of restoring the Han dynasty. However, this was not a break from Liu Yuan, as he continued to honor Liu Yuan and Liu Cong posthumously; it is hence known to historians collectively as Han-Zhao. That same year, Shi Le proclaimed independence and formed his own state of Zhao, challenging Liu Yao for hegemony over northern China. For this reason, Han-Zhao is also known to historians as the Former Zhao to distinguish it from Shi Le's Later Zhao.

Liu Yao retained control over the Guanzhong region and expanded his domain westward by campaigning against remnants of the Jin, Former Liang and Chouchi. Eventually, Liu Yao led his army to fight Later Zhao for control over Luoyang but was captured by Shi Le's forces in battle and executed in 329. Chang'an soon fell to Later Zhao and the last of Former Zhao's forces were destroyed. Thus ended the Han-Zhao dynasty; northern China would be dominated by the Later Zhao for the next 20 years.[138]

Tiefu tribe and Hu Xia dynasty (309–431)

[edit]

The chieftains of the Tiefu tribe were descendants of Qubei and related to another branch of Xiongnu, the Dugu tribe. After his ascension in 309, the chieftain, Liu Hu gave the tribe its name and began a revolt against the Western Jin from Shanxi but was driven out to Shuofang Commandery in the Ordos Loop. The Tiefu resided there for most of their existence, often as a vassal to their stronger neighbours before their power was destroyed by the Northern Wei dynasty in 392.

Liu Bobo, a surviving member of the Tiefu, went into exile and eventually found himself offering his services to the Qiang-led Later Qin. He was assigned to guard Shuofang, but in 407, he rebelled and founded a state known as the Hu Xia dynasty (thus named because of the Xiongnu's supposed ancestry from the Xia dynasty), changing his surname to Helian (赫連). Helian Bobo's war contributed to the Later Qin's decline, and in 418, he conquered the Guanzhong region from the Eastern Jin dynasty after Jin destroyed Qin the previous year.

Following Helian Bobo's death in 425, the Xia quickly declined due to pressure from the Northern Wei. In 428, the emperor, Helian Chang and capital were both captured by Wei forces. His brother, Helian Ding succeeded him and conquered the Western Qin in 431, but that same year, he was ambushed and imprisoned by the Tuyuhun while attempting a campaign against Northern Liang. The Xia was at its end, and the following year, Helian Ding was sent to Wei where he was executed.

Tongwancheng (meaning "Unite All Nations"), was one of the capitals of the Hu Xia that was built during the reign of Helian Bobo. The ruined city was discovered in 1996[139] and the State Council designated it as a cultural relic under top state protection. The repair of the Yong'an Platform, where Helian Bobo reviewed parading troops, has been finished and restoration on the 31-meter-tall turret follows.[140][141]

Juqu clan and Northern Liang dynasty (401–460)

[edit]

Unlike the ruling clans of Han-Zhao and Hu Xia in Shanxi, the Juqu clan resided in Gansu and were of Lushuihu (盧水胡; "Lu River Barbarians") ethnicity. The Lushuihu was a complex ethnic group, believed to be a mix of Xiongnu, Yuezhi, Qiang and other ethnicities that lived along the Lu River (盧水) in present-day Zhangye, Gansu. The Juqu appears to be heavily influenced by the Xiongnu, as their family name derived from a Xiongnu title that their ancestors once held.[142] In 397, they backed a Han Chinese governor, Duan Ye, in rebelling against the Later Liang and established the Northern Liang. Their leader, Juqu Mengxun overthrew Duan Ye in 401, and for most of its existence, the Northern Liang was ruled by the Juqu.

After destroying the rival Western Liang in 421, the Northern Liang gained full control over the Hexi Corridor and access to trade with the Western Regions. However, as the Northern Wei dynasty approached their borders with the destruction of the Western Qin and Hu Xia states, Northern Liang submitted itself as a vassal to both the Wei and the Liu Song dynasty in the south. The Juqu power was eventually destroyed by Wei in 439, making their state the last of the so-called Sixteen Kingdoms to fall. Nevertheless, their remnants resettled in the oasis city of Gaochang in 442 before being destroyed by the Rouran in 460.

The Juqu had a strong interest in Buddhism, with Juqu Mengxun appointing a monk, Dharmakṣema, as a trusted political advisor and translator of Buddhist literature. It was under them that the first Buddhist cave shrines began appearing in Gansu, the most famous of them being Tiantishan (天梯山石窟; "Celestial Ladder Mountain") in Wuwei and Wenshushan (文殊山石窟; "Manjushri's Mountain") in Zhangye. The earliest decorated Mogao Caves, caves 268, 272 and 275, were also built and decorated by the Northern Liang between 419 and 439.[143][144]

Significance

[edit]The Xiongnu confederation was unusually long-lived for a steppe empire. The purpose of raiding the Central Plain was not simply for goods, but to force the Central Plain polity to pay regular tribute. The power of the Xiongnu ruler was based on his control of Han tribute which he used to reward his supporters. The Han and Xiongnu empires rose at the same time because the Xiongnu state depended on Han tribute. A major Xiongnu weakness was the custom of lateral succession. If a dead ruler's son was not old enough to take command, power passed to the late ruler's brother. This worked in the first generation but could lead to civil war in the second generation. The first time this happened, in 60 BC, the weaker party adopted what Barfield calls the 'inner frontier strategy.' They moved south and submitted to the dominant Central Plain regime and then used the resources obtained from their overlord to defeat the Northern Xiongnu and re-establish the empire. The second time this happened, about 47 AD, the strategy failed. The southern ruler was unable to defeat the northern ruler and the Xiongnu remained divided.[145]

Ethnolinguistic origins

[edit]The Xiongnu empire is widely thought to have been multiethnic.[146] There are several theories on the ethnolinguistic identity of the Xiongnu, though there is no consensus among scholars as to what language was spoken by the Xiongnu elite.[147]

Proposed link to the Huns

[edit]| Pronunciation of 匈奴 Source: Schuessler (2014:264)[59] & Zhengzhang Shangfang.[10][11] | |

|---|---|

| Old Chinese (318 BCE): | *hoŋ-nâ |

| Eastern Han Chinese: | *hɨoŋ-nɑ |

| Middle Chinese: | *hɨoŋ-nuo |

| Modern Mandarin: | [ɕjʊ́ŋ nǔ] |

The Xiongnu-Hun hypothesis was originally proposed by the 18th-century French historian Joseph de Guignes, who noticed that ancient Chinese scholars had referred to members of tribes which were associated with the Xiongnu by names which were similar to the name "Hun", albeit with varying Chinese characters. Étienne de la Vaissière has shown that, in the Sogdian script used in the so-called "Sogdian Ancient Letters", both the Xiongnu and the Huns were referred to as the γwn (xwn), which indicates that the two names were synonymous.[20] Although the theory that the Xiongnu were the precursors of the Huns as they were later known in Europe is now accepted by many scholars, it has yet to become a consensus view. The identification with the Huns may either be incorrect or it may be an oversimplification (as would appear to be the case with a proto-Mongol people, the Rouran, who have sometimes been linked to the Avars of Central Europe).

Iranian theories

[edit]

Most scholars agree that the Xiongnu elite may have been initially of Sogdian origin, while later switching to a Turkic language.[152] Harold Walter Bailey proposed an Iranian origin of the Xiongnu, recognizing all of the earliest Xiongnu names of the 2nd century BC as being of the Iranian type.[28] Central Asian scholar Christopher I. Beckwith notes that the Xiongnu name could be a cognate of Scythian, Saka and Sogdia, corresponding to a name for Eastern Iranian Scythians.[71][153] According to Beckwith the Xiongnu could have contained a leading Iranian component when they started out, but more likely they had earlier been subjects of an Iranian people and learned the Iranian nomadic model from them.[71]

In the 1994 UNESCO-published History of Civilizations of Central Asia, its editor János Harmatta claims that the royal tribes and kings of the Xiongnu bore Iranian names, that all Xiongnu words noted by the Chinese can be explained from a Scythian language, and that it is therefore clear that the majority of Xiongnu tribes spoke an Eastern Iranian language.[27]

According to a study by Alexander Savelyev and Choongwon Jeong, published in 2020 in the journal Evolutionary Human Sciences by Cambridge University Press, "The predominant part of the Xiongnu population is likely to have spoken Turkic". However, important cultural, technological and political elements may have been transmitted by Eastern Iranian-speaking Steppe nomads: "Arguably, these Iranian-speaking groups were assimilated over time by the predominant Turkic-speaking part of the Xiongnu population".[154]

Yeniseian theories

[edit]

Lajos Ligeti was the first to suggest that the Xiongnu spoke a Yeniseian language. In the early 1960s Edwin Pulleyblank was the first to expand upon this idea with credible evidence. The Yeniseian theory proposes that the Jie, a western Xiongnu people, spoke a Yeniseian language. Hyun Jin Kim notes that the 7th AD Chinese conpendium, Jin Shu, contains a transliterated song of Jie origin, which appears to be Yeniseian. This song has led researchers Pulleyblank and Vovin to argue for a Yeniseian Jie dominant minority, that ruled over the other Xiongnu ethnicities, like Iranian and Turkic people. Kim has stated that the dominant Xiongnu language was likely Turkic or Yeniseian, but has cautioned that the Xiongnu were definitely a multi-ethnic society.[157]

Pulleybank and D. N. Keightley asserted that the Xiongnu titles "were originally Siberian words but were later borrowed by the Turkic and Mongolic peoples".[158] Titles such as tarqan, tegin and kaghan were also inherited from the Xiongnu language and are possibly of Yeniseian origin. For example, the Xiongnu word for "heaven" is theorized to come from Proto-Yeniseian *tɨŋVr.[159][160]

Vocabulary from Xiongnu inscriptions sometimes appears to have Yeniseian cognates which were used by Vovin to support his theory that the Xiongnu has a large Yeniseian component, examples of proposed cognates include words such as Xiongnu kʷala 'son' and Ket qalek 'younger son', Xiongnu sakdak 'boot' and Ket sagdi 'boot', Xiongnu gʷawa "prince" and Ket gij "prince", Xiongnu "attij" 'wife' and proto-Yeniseian "alrit", Ket "alit" and Xiongnu dar "north" compared to Yugh tɨr "north".[159][161] Pulleyblank also argued that because Xiongnu words appear to have clusters with r and l, in the beginning of the word it is unlikely to be of Turkic origin, and instead believed that most vocabulary we have mostly resemble Yeniseian languages.[162]

Alexander Vovin also wrote, that some names of horses in the Xiongnu language appear to be Turkic words with Yeniseian prefixes.[159]

An analysis by Savelyev and Jeong (2020) has cast doubt on the Yeniseian theory. If assuming that the ancient Yeniseians were represented by modern Ket people, who are more genetically similar to Samoyedic speakers, the Xiongnu do not display a genetic affinity for Yeniseian peoples.[154] A review by Wilson (2023) argues that the presence of Yeniseian-speakers among the multi-ethnic Xiongnu should not be rejected, and that "Yeniseian-speaking peoples must have played a more prominent (than heretofore recognized) role in the history of Eurasia during the first millennium of the Common Era".[163]

Turkic theories

[edit]

According to a study by Alexander Savelyev and Choongwon Jeong, published in 2020 in the journal Evolutionary Human Sciences by Cambridge University Press, "The predominant part of the Xiongnu population is likely to have spoken Turkic". However, genetic studies found a mixture of haplogroups from western and eastern Eurasian origins that suggested a large genetic diversity within, and possibly multiple origins of Xiongnu elites. The Turkic-related component may be brought by eastern Eurasian genetic substratum.[154]

Other proponents of a Turkic language theory include E.H. Parker, Jean-Pierre Abel-Rémusat, Julius Klaproth, Gustaf John Ramstedt, Annemarie von Gabain,[154] and Charles Hucker.[21] André Wink states that the Xiongnu probably spoke an early form of Turkic; even if Xiongnu were not "Turks" nor Turkic-speaking, they were in close contact with Turkic-speakers very early on.[166] Craig Benjamin sees the Xiongnu as either proto-Turks or proto-Mongols who possibly spoke a language related to the Dingling.[167]

Chinese sources link several Turkic peoples to the Xiongnu:

- According to the Book of Zhou, History of Northern Dynasties, Tongdian, New Book of Tang, the Göktürks and the ruling Ashina clan was a component of the Xiongnu confederation,[168][169][170][171][172]

- Uyghur Khagans claimed descent from the Xiongnu (according to Chinese history Weishu, the founder of the Uyghur Khaganate was descended from a Xiongnu ruler).[176][177][178]

- Book of Wei states that the Yueban descended from remnants of the Northern Xiongnu chanyu's tribe and that Yueban's language and customs resembled Gaoche (高車),[179] another name of the Tiele.

- Book of Jin lists 19 southern Xiongnu tribes who entered Former Yan's borders, the 14th being the Alat (Ch. 賀賴 Helai ~ 賀蘭 Helan ~ 曷剌 Hela); Alat being glossed "piebald horse" (Ch. 駁馬 ~ 駮馬 Boma) in Old Turkic.[180][181][182]

However, Chinese sources also ascribe Xiongnu origins to the Para-Mongolic-speaking Kumo Xi and Khitans.[183]

Mongolic theories

[edit]

Mongolian and other scholars have suggested that the Xiongnu spoke a language related to the Mongolic languages.[187][188] Mongolian archaeologists proposed that the Slab Grave Culture people were the ancestors of the Xiongnu, and some scholars have suggested that the Xiongnu may have been the ancestors of the Mongols.[30] Nikita Bichurin considered Xiongnu and Xianbei to be two subgroups (or dynasties) of but one same ethnicity.[189]

According to the "Book of Song", the Rourans, whom Book of Wei identified as offspring of Proto-Mongolic[190] Donghu people,[191] possessed the alternative name(s) 大檀 Dàtán "Tatar" and/or 檀檀 Tántán "Tartar" and according to Book of Liang, "they also constituted a separate branch of the Xiongnu".[192][193] Old Book of Tang mentioned twenty Shiwei tribes,[194] whom other Chinese sources (Book of Sui, New Book of Tang) associated with the Khitans,[195] another people who in turn descended from the Xianbei[196] and were also associated with the Xiongnu.[197] While the Xianbei, Khitans, and Shiwei are generally believed to be predominantly Mongolic- and Para-Mongolic-speaking,[195][198][199] yet Xianbei were stated to descend from the Donghu, whom Sima Qian distinguished from the Xiongnu.[200][201][202] (notwithstanding Sima Qian's inconsistency[62][63][64][58]). Additionally, Chinese chroniclers routinely ascribed Xiongnu origins to various nomadic groups: for examples, Xiongnu ancestry was ascribed to Para-Mongolic-speaking Kumo Xi as well as Turkic-speaking Göktürks and Tiele;[183]

Genghis Khan refers to the time of Modu Chanyu as "the remote times of our Chanyu" in his letter to Daoist Qiu Chuji.[203] Sun and moon symbol of Xiongnu that discovered by archaeologists is similar to Mongolian Soyombo symbol.[204][205][206]

Multiple ethnicities

[edit]

Since the early 19th century, a number of Western scholars have proposed a connection between various language families or subfamilies and the language or languages of the Xiongnu. Albert Terrien de Lacouperie considered them to be multi-component groups.[35] Many scholars believe the Xiongnu confederation was a mixture of different ethno-linguistic groups, and that their main language (as represented in the Chinese sources) and its relationships have not yet been satisfactorily determined.[208] Kim rejects "old racial theories or even ethnic affiliations" in favour of the "historical reality of these extensive, multiethnic, polyglot steppe empires".[209]

Chinese sources link the Tiele people and Ashina to the Xiongnu, not all Turkic peoples. According to the Book of Zhou and the History of the Northern Dynasties, the Ashina clan was a component of the Xiongnu confederation,[210][211] but this connection is disputed,[212] and according to the Book of Sui and the Tongdian, they were "mixed nomads" (traditional Chinese: 雜胡; simplified Chinese: 杂胡; pinyin: zá hú) from Pingliang.[213][214] The Ashina and Tiele may have been separate ethnic groups who mixed with the Xiongnu.[215] Indeed, Chinese sources link many nomadic peoples (hu; see Wu Hu) on their northern borders to the Xiongnu, just as Greco-Roman historiographers called Avars and Huns "Scythians". The Greek cognate of Tourkia (Greek: Τουρκία) was used by the Byzantine emperor and scholar Constantine VII Porphyrogenitus in his book De Administrando Imperio,[216][217] though in his use, "Turks" always referred to Magyars.[218] Such archaizing was a common literary topos, and implied similar geographic origins and nomadic lifestyle but not direct filiation.[219]

Some Uyghurs claimed descent from the Xiongnu (according to Chinese history Weishu, the founder of the Uyghur Khaganate was descended from a Xiongnu ruler),[176] but many contemporary scholars do not consider the modern Uyghurs to be of direct linear descent from the old Uyghur Khaganate because modern Uyghur language and Old Uyghur languages are different.[220] Rather, they consider them to be descendants of a number of people, one of them the ancient Uyghurs.[221][222][223]

In various kinds of ancient inscriptions on monuments of Munmu of Silla, it is recorded that King Munmu had Xiongnu ancestry. According to several historians, it is possible that there were tribes of Koreanic origin. There are also some Korean researchers that point out that the grave goods of Silla and of the eastern Xiongnu are alike.[224][225][226][227][228]

Language isolate theories

[edit]Turkologist Gerhard Doerfer has denied any possibility of a relationship between the Xiongnu language and any other known language, even any connection with Turkic or Mongolian.[158]

Geographic origins

[edit]The original geographic location of the Xiongnu is disputed among steppe archaeologists. Since the 1960s, the geographic origin of the Xiongnu has attempted to be traced through an analysis of Early Iron Age burial constructions. No region has been proven to have mortuary practices that clearly match those of the Xiongnu.[229]

Archaeology

[edit]

In the 1920s, Pyotr Kozlov oversaw the excavation of royal tombs at the Noin-Ula burial site in northern Mongolia, dated to around the first century CE. Other Xiongnu sites have been unearthed in Inner Mongolia, such as the Ordos culture. Sinologist Otto Maenchen-Helfen has said that depictions of the Xiongnu of Transbaikalia and the Ordos commonly show individuals with West Eurasian features.[230] Iaroslav Lebedynsky said that West Eurasian depictions in the Ordos region should be attributed to a "Scythian affinity".[231]

Portraits found in the Noin-Ula excavations demonstrate other cultural evidences and influences, showing that Chinese and Xiongnu art have influenced each other mutually. Some of these embroidered portraits in the Noin-Ula kurgans also depict the Xiongnu with long braided hair with wide ribbons, which is seen to be identical with the Ashina clan hair-style.[232] Well-preserved bodies in Xiongnu and pre-Xiongnu tombs in the Mongolian Republic and southern Siberia show both East Asian and West Eurasian features.[233]

Analysis of cranial remains from some sites attributed to the Xiongnu have revealed that they had dolichocephalic skulls with East Asian craniometrical features, setting them apart from neighboring populations in present-day Mongolia.[234] Russian and Chinese anthropological and craniofacial studies show that the Xiongnu were physically very heterogenous, with six different population clusters showing different degrees of West Eurasian and East Asian physical traits.[30]

Presently, there exist four fully excavated and well documented cemeteries: Ivolga,[236] Dyrestui,[237] Burkhan Tolgoi,[238][239] and Daodunzi.[240][241] Additionally thousands of tombs have been recorded in Transbaikalia and Mongolia.

The archaeologists have chosen to, for the most part, refrain from positing anything about Han-Xiongnu relations based on the material excavated. However, they were willing to mention the following:

"There is no clear indication of the ethnicity of this tomb occupant, but in a similar brick-chambered tomb of the late Eastern Han period at the same cemetery, archaeologists discovered a bronze seal with the official title that the Han government bestowed upon the leader of the Xiongnu. The excavators suggested that these brick chamber tombs all belong to the Xiongnu (Qinghai 1993)."[242]

Classifications of these burial sites make distinction between two prevailing type of burials: "(1) monumental ramped terrace tombs which are often flanked by smaller "satellite" burials and (2) 'circular' or 'ring' burials."[243] Some scholars consider this a division between "elite" graves and "commoner" graves. Other scholars, find this division too simplistic and not evocative of a true distinction because it shows "ignorance of the nature of the mortuary investments and typically luxuriant burial assemblages [and does not account for] the discovery of other lesser interments that do not qualify as either of these types."[244]

Genetics

[edit]Maternal lineages

[edit]

A 2003 study found that 89% of Xiongnu maternal lineages are of East Asian origin, while 11% were of West Eurasian origin. However, a 2016 study found that 37.5% of Xiongnu maternal lineages were West Eurasian, in a central Mongolian sample.[245]

According to Rogers & Kaestle (2022), these studies make clear that the Xiongnu population is extremely similar to the preceding Slab Grave population, which had a similar frequency of Eastern and Western maternal haplogroups, supporting a hypothesis of continuity from the Slab Grave period to the Xiongnu. They wrote that the bulk of the genetics research indicates that roughly 27% of Xiongnu maternal haplogroups were of West Eurasian origin, while the rest were East Asian.[246]

Some examples of maternal haplogroups observed in Xiongnu specimens include D4b2b4, N9a2a, G3a3, D4a6 and D4b2b2b.[247] and U2e1.[248]

Paternal lineages

[edit]According to Rogers & Kaestle (2022), roughly 47% of Xiongnu period remains belonged to paternal haplogroups associated with modern West Eurasians, while the rest (53%) belonged to East Asian haplogroups. They observed that this contrasts strongly with the preceding Slab Grave period, which was dominated by East Asian patrilineages. They suggest that this may reflect an aggressive expansion of people with West Eurasian paternal haplogroups, or perhaps the practice of marriage alliances or cultural networks favoring people with Western patrilines.[249]

Some examples of paternal haplogroups in Xiongnu specimens include Q1b,[250][251] C3,[252] R1, R1b, O3a and O3a3b2,[253] R1a1a1b2a-Z94, R1a1a1b2a2-Z2124, Q1a, N1a,[254] J2a, J1a and E1b1b1a.[255]

According to Lee & Kuang, the main paternal lineages of 62 Xiongnu Elite remains in the Egiin Gol valley belonged to the paternal haplogroups N1c1, Q-M242, and C-M217. One sample from Duurlig Nars belongrd to R1a1 and another to C-M217. Xiongnu remains from Barkol belonged exclusively to haplogroup Q. They argue that the haplogroups C2, Q and N likely formed the major paternal haplogroups of the Xiongnu tribes, while R1a was the most common paternal haplogroup (44.5%) among neighbouring nomads from the Altai mountain, who were probably incorporated into the Xiongnu confederation and may be associated with the Jie people.[256]

Autosomal ancestry

[edit]A study published in the American Journal of Physical Anthropology in October 2006 detected significant genetic continuity between the examined individuals at Egyin Gol and modern Mongolians.[257]

A genetic study published in Nature in May 2018 examined the remains of five Xiongnu.[258] The study concluded that Xiongnu confederation was genetically heterogeneous, and Xiongnu individuals belonging to two distinct groups, one being of primarily East Asian origin (associated with the earlier Slab-grave culture) and the other presenting considerable admixture levels with West Eurasian (possibly from Central Saka) sources. The evidence suggested that the Huns probably emerged through minor male-driven geneflow into the Saka through westward migrations of the Xiongnu.[259]

A study published in November 2020 examined 60 early and late Xiongnu individuals from across of Mongolia. The study found that the Xiongnu resulted from the admixture of three different clusters from the Mongolian region. The two early genetic clusters are "early Xiongnu_west" from the Altai Mountains (formed at 92% by the hybrid Eurasian Chandman ancestry, and 8% BMAC ancestry), and "early Xiongnu_rest" from the Mongolian Plateau (individuals with primarily Ulaanzuukh-Slab Grave ancestry, or mixed with "early Xiongnu_west"). The later third cluster named "late Xiongnu" has even higher heterogenity, with the continued combination of Chandman and Ulaanzuukh-Slab Grave ancestry, and additional geneflow from Sarmatian and Han Chinese sources. Their uniparental haplogroup assignments also showed heterogenetic influence on their ethnogenesis as well as their connection with Huns.[207][260] In contrast, the later Mongols had a much higher eastern Eurasian ancestry as a whole, similar to that of modern-day Mongolic-speaking populations.[261]

A Xiongnu remain (GD1-4) analysed in a 2024 study was found to be entirely derived from Ancient Northeast Asians without any West Eurasian-associated ancestry. The sample clustered closely with a Göktürk remain (GD1-1) from the later Turkic period.[262]

Relationship between ethnicity and status among the Xiongnu

[edit]

Although the Xiongnu were ethnically heterogeneous as a whole, it appears that variability was highly related to social status. Genetic heterogeneity was highest among retainers of low status, as identified by their smaller and peripheral tombs. These retainers mainly displayed ancestry related to the Chandman/Uyuk culture (characterized by a hybrid Eurasian gene pool combining the genetic profile of the Sintashta culture and Baikal hunter-gatherers (Baikal EBA)), or various combinations of Chandman/Uyuk and Ancient Northeast Asian Ulaanzuukh/Slab Grave profiles.[146]

On the contrary, high status Xiongnu individuals tended to have less genetic diversity, and their ancestry was essentially derived from the Eastern Eurasian Ulaanzuukh/Slab Grave culture, or alternatively from the Xianbei, suggesting multiple sources for their Eastern ancestry. High Eastern ancestry was more common among high status female samples, while low status male samples tended to be more diverse and having higher Western ancestry.[146] A likely chanyu, a male ruler of the Empire identified by his prestigious tomb, was shown to have had similar ancestry as a high status female in the "western frontiers", deriving about 39.3% Slab Grave (or Ancient Northeast Asian) genetic ancestry, 51.9% Han (or Yellow River farmers) ancestry, with the rest (8.8%) being Saka (Chandman) ancestry.[146]

Culture

[edit]Art

[edit]

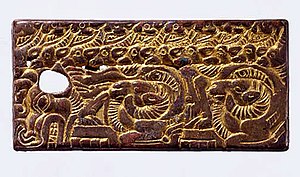

Within the Xiongnu culture more variety is visible from site to site than from "era" to "era," in terms of the Chinese chronology, yet all form a whole that is distinct from that of the Han and other peoples of the non-Chinese north.[268] In some instances, the iconography cannot be used as the main cultural identifier, because art depicting animal predation is common among the steppe peoples. An example of animal predation associated with Xiongnu culture is that of a tiger carrying dead prey.[268] A similar motif appears in work from Maoqinggou, a site which is presumed to have been under Xiongnu political control but is still clearly non-Xiongnu. In the Maoqinggou example, the prey is replaced with an extension of the tiger's foot. The work also depicts a cruder level of execution; Maoqinggou work was executed in a rounder, less detailed style.[268] In its broadest sense, Xiongnu iconography of animal predation includes examples such as the gold headdress from Aluchaideng and gold earrings with a turquoise and jade inlay discovered in Xigoupan, Inner Mongolia.[268]

Xiongnu art is harder to distinguish from Saka or Scythian art. There is a similarity present in stylistic execution, but Xiongnu art and Saka art often differ in terms of iconography. Saka art does not appear to have included predation scenes, especially with dead prey, or same-animal combat. Additionally, Saka art included elements not common to Xiongnu iconography, such as winged, horned horses.[268] The two cultures also used two different kinds of bird heads. Xiongnu depictions of birds tend to have a medium-sized eye and beak, and they are also depicted with ears, while Saka birds have a pronounced eye and beak, and no ears.[269] Some scholars[who?] claim these differences are indicative of cultural differences. Scholar Sophia-Karin Psarras suggests that Xiongnu images of animal predation, specifically tiger-and-prey, are spiritual, representative of death and rebirth, and that same-animal combat is representative of the acquisition or maintenance of power.[269]

Rock art and writing

[edit]

The rock art of the Yin and Helan Mountains is dated from the 9th millennium BC to the 19th century AD. It consists mainly of engraved signs (petroglyphs) and only minimally of painted images.[271]

Chinese sources indicate that the Xiongnu did not have an ideographic form of writing like Chinese, but in the 2nd century BC, a renegade Chinese dignitary Yue "taught the Shanyu to write official letters to the Chinese court on a wooden tablet 31 cm long, and to use a seal and large-sized folder." The same sources tell that when the Xiongnu noted down something or transmitted a message, they made cuts on a piece of wood ('ke-mu'), and they also mention a "Hu script" (vol. 110). At Noin-Ula and other Xiongnu burial sites in Mongolia and the region north of Lake Baikal, among the objects discovered during excavations conducted between 1924 and 1925 were over 20 carved characters. Most of these characters are either identical or very similar to letters of the Old Turkic alphabet of the Early Middle Ages found on the Eurasian steppes. From this, some specialists conclude that the Xiongnu used a script similar to the ancient Eurasian runiform, and that this alphabet was a basis for later Turkic writing.[272]

Religion and diet

[edit]According to the Book of Han, "the Xiongnu called Heaven (天) 'Chēnglí,' (撐犁) [273] a Chinese transcription of Tengri. The Xiongnu were a nomadic people. From their lifestyle of herding flocks and their horse-trade with China, it can be concluded that their diet consist mainly of mutton, horse meat and wild geese that were shot down. Historical evidence gives reason to believe that, from the 2nd century BC, proto-Mongol peoples (the Xiongnu, Xianbei, and Khitans) were familiar with Buddhism. On the territory of the Ivolginsk Settlement, remains of Buddhist prayer beads were found in a Xiongnu grave.[274]

See also

[edit]- List of Xiongnu rulers (Chanyus)

- Rulers family tree

- Nomadic empire

- Ethnic groups in Chinese history

- History of the Han Dynasty

- Ban Yong

- Zubu

- List of largest empires

- Ordos culture

Notes

[edit]References

[edit]Citations

[edit]- ^ Coatsworth, John; Cole, Juan; Hanagan, Michael P.; Perdue, Peter C.; Tilly, Charles; Tilly, Louise (16 March 2015). Global Connections: Volume 1, To 1500: Politics, Exchange, and Social Life in World History. Cambridge University Press. p. 138. ISBN 978-1-316-29777-3.

- ^ Atlas of World History. Oxford University Press. 2002. p. 51. ISBN 978-0-19-521921-0.

- ^ Fauve, Jeroen (2021). The European Handbook of Central Asian Studies. BoD – Books on Demand. p. 403. ISBN 978-3-8382-1518-1.

- ^ Hartley, Charles W.; Yazicioğlu, G. Bike; Smith, Adam T. (19 November 2012). The Archaeology of Power and Politics in Eurasia: Regimes and Revolutions. Cambridge University Press. p. 245, Fig 12.3. ISBN 978-1-139-78938-7.

- ^ "ASYA HUN DEVLETİ (BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU) (M.Ö. 220 – M.S.216 ) — Dijital Hoca".

- ^ "Türklerin tarihî başkenti: Ötüken - Avrasya'dan - Haber".

- ^ Feng, Li (30 December 2013). Early China: A Social and Cultural History. Cambridge University Press. p. 273. ISBN 978-0-521-89552-1.

- ^ Jump up to: a b Yü, Ying-shih (1986). "Han Foreign Relations". The Cambridge History of China, Volume 1: The Ch'in and Han Empires, 221 BC – AD 220. Cambridge: Cambridge University Press. p. 384. ISBN 978-0-521-24327-8.

- ^ Shufen, Liu (2002). "Ethnicity and the Suppression of Buddhism in Fifth-century North China: The Background and Significance of the Gaiwu Rebellion". Asia Major. 15 (1): 1–21. ISSN 0004-4482. JSTOR 41649858.

- ^ Jump up to: a b Zheng Zhang (Chinese: 鄭張), Shang-fang (Chinese: 尚芳). 匈 – 上古音系第一三千八百九十字 [匈 - The 13890th word of the Ancient Phonological System]. ytenx.org [韻典網] (in Chinese). Rearranged by BYVoid.

- ^ Jump up to: a b Zheng Zhang (Chinese: 鄭張), Shang-fang (Chinese: 尚芳). 奴 – 上古音系第九千六百字 [奴 – The 9600th word of the Ancient Phonological System]. ytenx.org [韻典網] (in Chinese). Rearranged by BYVoid.

- ^ Gökalp, Ziya (2020). Türk Medeniyeti Tarihi. ISBN 9786054369461 – via Google Books.

- ^ "Xiongnu People". britannica.com. Encyclopædia Britannica. Archived from the original on 2020-03-11. Retrieved 2015-07-25.

- ^ Di Cosmo 2004, p. 186.

- ^ Chase-Dunn, C.; Anderson, E. (18 February 2005). The Historical Evolution of World-Systems. Springer. p. 36-37. ISBN 978-1-4039-8052-6. "The primary focus of the new threat became the Xiongnu who emerged rather abruptly in the late 4th century B.C. initially subordinated to the Yuezhi, the Xiongnu overthrew the nomadic hierarchy while also escalating its attacks on Chinese areas."

- ^ Jump up to: a b Grousset 1970, pp. 19, 26–27.

- ^ Pulleyblank 2000, p. 17.

- ^ Jump up to: a b Schuessler 2014, pp. 257, 264.

- ^ Jump up to: a b Beckwith 2009, p. 404–405 notes 51–52.

- ^ Jump up to: a b Étienne de la Vaissière (15 November 2006). "Xiongnu". Encyclopedia Iranica online. Archived from the original on 2012-01-04.

- ^ Jump up to: a b Hucker 1975, p. 136.

- ^ Savelyev, Alexander; Jeong, Choongwon (10 May 2020). "Early nomads of the Eastern Steppe and their tentative connections in the West". Evolutionary Human Sciences. 2. doi:10.1017/ehs.2020.18. hdl:21.11116/0000-0007-772B-4. PMC 7612788. PMID 35663512. S2CID 218935871.

The predominant part of the Xiongnu population is likely to have spoken Turkic (Late Proto-Turkic, to be more precise)

- ^ Robbeets, Martine; Bouckaert, Remco (1 July 2018). "Bayesian phylolinguistics reveals the internal structure of the Transeurasian family". Journal of Language Evolution. 3 (2): 145–162. doi:10.1093/jole/lzy007. hdl:21.11116/0000-0001-E3E6-B. ISSN 2058-4571.

- ^ "Northern Dynasties and Southern Dynasties", Chinese Architecture, Princeton University Press, pp. 72–103, 14 May 2019, doi:10.2307/j.ctvc77f7s.11, S2CID 243720017, retrieved 2023-04-01Larousse, Éditions. "Turcs ou Turks - LAROUSSE". www.larousse.fr (in French). Retrieved 2023-04-01.

- ^ Book of Zhou, vol. 50.Henning 1948.

- ^ Sims-Williams 2004.Pritsak 1959.Hucker 1975, p. 136.Jinshu vol. 97 Four Barbarians - Xiongnu".Weishu, "vol. 102 Wusun, Shule, & Yueban" quote: "悅般國,…… 其先,匈奴北單于之部落也。…… 其風俗言語與高車同".Yuanhe Maps and Records of Prefectures and Counties vol. 4 quote: "北人呼駮馬為賀蘭.Kim, Hyun Jin (18 April 2013). The Huns, Rome and the Birth of Europe. Cambridge University Press. doi:10.1017/cbo9780511920493. ISBN 978-0-511-92049-3.Du You. Tongdian. Vol. 200. "突厥謂駮馬為曷剌,亦名曷剌國。".Wink 2002, pp. 60–61.

- ^ Jump up to: a b Harmatta 1994, p. 488: "Their royal tribes and kings (shan-yü) bore Iranian names and all the Hsiung-nu words noted by the Chinese can be explained from an Iranian language of Saka type. It is therefore clear that the majority of Hsiung-nu tribes spoke an Eastern Iranian language."

- ^ Jump up to: a b Bailey 1985, pp. 21–45.

- ^ Jankowski 2006, pp. 26–27.

- ^ Jump up to: a b c Tumen D (February 2011). "Anthropology of Archaeological Populations from Northeast Asia" (PDF). Oriental Studies. 49. Dankook University Institute of Oriental Studies: 25, 27. Archived from the original (PDF) on 2013-07-29.

- ^ Di Cosmo 2004, p. 166.

- ^ Adas 2001, p. 88.

- ^ Vovin, Alexander (2000). "Did the Xiongnu speak a Yeniseian language?". Central Asiatic Journal. 44 (1): 87–104. JSTOR 41928223.

- ^ 高晶一, Jingyi Gao (2017). "Quèdìng xià guó jí kǎitè rén de yǔyán wéi shǔyú hànyǔ zú hé yè ní sāi yǔxì gòngtóng cí yuán" 確定夏國及凱特人的語言為屬於漢語族和葉尼塞語系共同詞源 [Xia and Ket Identified by Sinitic and Yeniseian Shared Etymologies]. Central Asiatic Journal. 60 (1–2): 51–58. doi:10.13173/centasiaj.60.1-2.0051. JSTOR 10.13173/centasiaj.60.1-2.0051. S2CID 165893686.

- ^ Jump up to: a b Geng 2005.

- ^ Gao, Jingyi (高晶一) (2013). "Huns and Xiongnu Identified by Hungarian and Yeniseian Shared Etymologies" (PDF). Central Asiatic Journal. 56: 41. ISSN 0008-9192. JSTOR 10.13173/centasiaj.56.2013.0041.

- ^ Atwood, Christopher P. (2015). "The Kai, the Khongai, and the Names of the Xiōngnú". International Journal of Eurasian Studies. 2: p of 45–47 of 35–63.

- ^ Narasimhan, Vagheesh M.; Patterson, Nick; Moorjani, Priya; Rohland, Nadin; Bernardos, Rebecca (6 September 2019). "The formation of human populations in South and Central Asia". Science. 365 (6457). doi:10.1126/science.aat7487. ISSN 0036-8075. PMC 6822619. PMID 31488661.

- ^ Khenzykhenova, Fedora I.; Kradin, Nikolai N.; Danukalova, Guzel A.; Shchetnikov, Alexander A.; Osipova, Eugenia M.; Matveev, Arkady N.; Yuriev, Anatoly L.; Namzalova, Oyuna D. -Ts; Prokopets, Stanislav D.; Lyashchevskaya, Marina A.; Schepina, Natalia A.; Namsaraeva, Solonga B.; Martynovich, Nikolai V. (30 April 2020). "The human environment of the Xiongnu Ivolga Fortress (West Trans-Baikal area, Russia): Initial data". Quaternary International. 546: 216–228. Bibcode:2020QuInt.546..216K. doi:10.1016/j.quaint.2019.09.041. ISSN 1040-6182. S2CID 210787385. "The slab graves culture existed in this territory prior to the Xiongnu empire. Sites of this culture dating back to approximately 1100-400/300 BC are common in Mongolia and the Trans-Baikal area. The earliest calibrated dates are prior to 1500 BC (Miyamoto et al., 2016). Later dates are usually 100–200 years earlier than the Xiongnu culture. Therefore, it is customarily considered that the slab grave culture preceded the Xiongnu culture. There is only one case, reported by Miyamoto et al. (2016), in which the date of the slab grave corresponds to the time of the making of the Xiongnu Empire."

- ^ Rogers & Kaestle 2022

- ^ Jump up to: a b c d Tse, Wicky W. K. (27 June 2018). The Collapse of China's Later Han Dynasty, 25-220 CE: The Northwest Borderlands and the Edge of Empire. Routledge. p. 45-46, 63 note 40. ISBN 978-1-315-53231-8.

- ^ Linduff, Katheryn M.; Rubinson, Karen S. (2021). Pazyryk Culture Up in the Altai. Routledge. p. 69. ISBN 978-0-429-85153-7.

The rise of the confederation of the Xiongnu, in addition, clearly affected this region as it did most regions of the Altai

- ^ "Pazyryk | archaeological site, Kazakhstan". Britannica.com. 11 September 2001. Retrieved 2019-03-05.

- ^ State Hermitage Museum 2007

- ^ Whitehouse 2016, p. 369: "From that time until the HAN dynasty the Ordos steppe was the home of semi-nomadic Indo-European peoples whose culture can be regarded as an eastern province of a vast Eurasian continuum of Scytho-Siberian cultures."

- ^ Harmatta 1992, p. 348: "From the first millennium b.c., we have abundant historical, archaeological and linguistic sources for the location of the territory inhabited by the Iranian peoples. In this period the territory of the northern Iranians, they being equestrian nomads, extended over the whole zone of the steppes and the wooded steppes and even the semi-deserts from the Great Hungarian Plain to the Ordos in northern China."

- ^ Unterländer, Martina; Palstra, Friso; Lazaridis, Iosif; Pilipenko, Aleksandr; Hofmanová, Zuzana; Groß, Melanie; Sell, Christian; Blöcher, Jens; Kirsanow, Karola; Rohland, Nadin; Rieger, Benjamin (3 March 2017). "Ancestry and demography and descendants of Iron Age nomads of the Eurasian Steppe". Nature Communications. 8: 14615. Bibcode:2017NatCo...814615U. doi:10.1038/ncomms14615. ISSN 2041-1723. PMC 5337992. PMID 28256537.

- ^ Benjamin, Craig (29 March 2017). "The Yuezhi". Oxford Research Encyclopedia of Asian History. doi:10.1093/acrefore/9780190277727.013.49. ISBN 978-0-19-027772-7.

- ^ Bang, Peter Fibiger; Bayly, C. A.; Scheidel, Walter (2 December 2020). The Oxford World History of Empire: Volume Two: The History of Empires. Oxford University Press. p. 330. ISBN 978-0-19-753278-2 – via Google Books.

- ^ Marshak, Boris Ilʹich (1 January 2002). Peerless Images: Persian Painting and Its Sources. Yale University Press. p. 9. ISBN 978-0-300-09038-3.

- ^ Ilyasov, Jangar. "A Study on the Bone Plates from Orlat // Silk Road Art and Archaeology. Vol. 5. Kamakura, 1997/98, 107-159": 127.

{{cite journal}}: Cite journal requires|journal=(help) - ^ Francfort, Henri-Paul (2020). "Sur quelques vestiges et indices nouveaux de l'hellénisme dans les arts entre la Bactriane et le Gandhāra (130 av. J.-C.-100 apr. J.-C. environ)" [On some vestiges and new indications of Hellenism in the arts between Bactria and Gandhāra (130 BC-100 AD approximately)]. Journal des Savants: 35–39.

Page 36: "A renowned openwork gold plate found on the surface of the site depicts a wild boar hunt at the spear by a rider in steppe dress, in a frame of ovals arranged in cells intended to receive inlays (fig. 14). We can today attribute it to a local craft whose intention was to satisfy a horserider patron originating from the distant steppes and related to the Xiongnu" (French: "On peut aujourd'hui l'attribuer à un art local dont l'intention était de satisfaire un patron cavalier originaire des steppes lointaines et apparenté aux Xiongnu.")

Page 36: "We can also clearly distinguish the crupper adorned with three rings forming a chain, as well as, on the shoulder of the mount, a very recognizable clip-shaped pendant, suspended from a chain passing in front of the chest and going up to the pommel of the saddle, whose known parallels are not to be found among the Scythians but in the realm of the Xiongnu, on bronze plaques from Mongolia and China" (French: "les parallèles connus ne se trouvent pas chez les Scythes mais dans le domaine des Xiongnu").

Page 38: "The hairstyle of the hunter, with long hair pulled back and gathered in a bun, is also found at Takht-i Sangin; it is that of the eastern steppes, which can be seen on the wild boar hunting plaque "des Iyrques" (fig. 15)" (French: La coiffure du chasseur, aux longs cheveux tirés en arrière et rassemblés en chignon, se retrouve à Takht-i Sangin; C'est celle des steppes orientales, que l'on remarque sur les plaques de la chasse au sanglier «des Iyrques» (fig. 15)) - ^ "The Account of the Xiongnu, Records of the Grand Historian",Sima Qian.DOI: https://doi.org/10.1163/9789004216358_00

- ^ Shiji Ch. 110: Xiongnu liezhuan quote: "匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳維。"

- ^ Di Cosmo 2002, p. 2.

- ^ Shiji Vol. 81 "Stories about Lian Po and Lin Xiangru - Addendum: Li Mu" text: "李牧者,趙之北邊良將也。常居代鴈門,備匈奴。" translation: "About Li Mu, he was a good general at Zhao's northern borders. He often stationed at Dai and Wild Goose Gate, prepared [against] the Xiongnu."

- ^ Theobald, Ulrich (2019) "Li Mu 李牧" in ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

- ^ Jump up to: a b c d Pulleyblank 1994, p. 518-520.

- ^ Jump up to: a b Schuessler 2014, p. 264.

- ^ Bunker 2002, pp. 27–28.

- ^ Di Cosmo 2002, p. 129.

- ^ Jump up to: a b Shiji, "Hereditary House of Zhao" quote: "今中山在我腹心,北有燕,東有胡,西有林胡、樓煩、秦、韓之邊,而無彊兵之救,是亡社稷,柰何?" translation: "(King Wuling of Zhao to Lou Huan:) Now Zhongshan is at our heart and belly [note: Zhao surrounded Zhongshan, except on Zhongshan's north-eastern side], Yan to the north, Hu to the east, Forest Hu, Loufan, Qin, Han at our borders to the west. Yet we have no strong army to help us, surely we will lose our country. What is to be done?"