Межвоенный период

- Baltic States War of Independence and Russian Civil War

- White Army of Yudenich

- North Russia intervention

- White Army of Kolchak: Siberia

- Denikin: White Army

- Petliura: Ukrainian directorate

- Polish–Soviet War

- Silesia tension between the Poles and Germans.

- Romanian occupation of Hungary

- Gabriele D'Annunzio seizes Fiume, creates the Italian Regency of Carnaro

- Promiscuous fighting in Albania

- Turkish War of Independence

В истории XX века межвоенный период (или межвоенный период ) длился с 11 ноября 1918 года по 1 сентября 1939 года (20 лет, 9 месяцев, 21 день) — от конца Первой мировой войны (ПМВ) до начала Мировой войны. Вторая война (ВОВ). Он был относительно коротким, но в нем было отмечено множество социальных, политических, военных и экономических изменений по всему миру. Производство энергии на основе нефти и связанная с ней механизация привели к процветанию « ревущих двадцатых» , времени социальной и экономической мобильности среднего класса . Автомобили , электрическое освещение , радио и многое другое стали обычным явлением среди населения стран первого мира . За потворством той эпохи последовала Великая депрессия , беспрецедентный мировой экономический спад, который серьезно повредил многие из крупнейших экономик мира.

Politically, the era coincided with the rise of communism, starting in Russia with the October Revolution and Russian Civil War, at the end of WWI, and ended with the rise of fascism, particularly in Germany and Italy. China was in the midst of a half-century of instability and the Chinese Civil War between the Kuomintang and the Chinese Communist Party. The empires of Britain, France, and others faced challenges as imperialism was increasingly viewed negatively and independence movements emerged in many colonies; in Europe, after protracted low-level fighting most of Ireland became independent.

The Russian, Ottoman, Austro-Hungarian, and German Empires were dismantled, with the Ottoman territories and German colonies redistributed among the Allies, chiefly Britain and France. The western parts of the Russian Empire, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, and Poland became independent nations in their own right, and Bessarabia (now Moldova and parts of Ukraine) chose to reunify with Romania.

In Russia, the Bolsheviks managed to regain control of Belarus and Ukraine, Central Asia, and the Caucasus, forming the Soviet Union. In the Near East, Egypt and Iraq gained independence. During the Great Depression, countries in Latin America nationalised many foreign companies (most of which belonged to the United States) in a bid to strengthen their own economies. The territorial ambitions of the Soviets,[2] Japanese, Italians, and Germans led to the expansion of their domains.

Militarily, the period would see a markedly rapid advance in technology which, alongside lessons learned from WWI, would catalyze new strategic and tactical innovations.[3] While the period would largely see a continuation of the development of the technologies pioneered in WWI, debates emerged as to the most effective use of these advancements.[4] On land, discussions focused on how armoured, mechanized, and motorized forces should be employed, particularly in-relation to the 'traditional' branches of the regular infantry, horse cavalry, and artillery.[5][6] In the air, the question of allocating air forces to strategic bombing versus dedicating such forces to frontline close air support was the primary contention, with some arguing that interceptor development was outpacing bombers, and others maintaining that "the bomber will always get through." In the naval sphere, the primary question was whether battleships would maintain their dominance of the seas or be rendered virtually obsolete by naval aviation.[7][8] The military deliberations and controversies characteristic of the interwar period would ultimately find resolution via the events of WWII, [9] which served as a foundation for many of the tenets, doctrines, and strategies of modern warfare.[10] Overall, the innovations of WWI and the interwar period would see a shift away from 'traditional' line- and front-based warfare and towards a significantly more mobile, mechanized, and asymmetric form of combat.

Turmoil in Europe

[edit]

Following the Armistice of Compiègne on 11 November 1918 that ended World War I, the years 1918–1924 were marked by turmoil as the Russian Civil War continued to rage on, and Eastern Europe struggled to recover from the devastation of the First World War and the destabilising effects of not just the collapse of the Russian Empire, but the destruction of the German, Austro-Hungarian, and Ottoman Empires, as well. There were numerous new or restored countries in Southern, Central, and Eastern Europe, some small in size, such as Lithuania and Latvia, and some larger, such as Poland and the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes. The United States gained dominance in world finance. Thus, when Germany could no longer afford war reparations to Britain, France and other former members of the Entente, the Americans came up with the Dawes Plan and Wall Street invested heavily in Germany, which repaid its reparations to nations that, in turn, used the dollars to pay off their war debts to Washington. By the middle of the decade, prosperity was widespread, with the second half of the decade known as the Roaring Twenties.[11]

International relations

[edit]The important stages of interwar diplomacy and international relations included resolutions of wartime issues, such as reparations owed by Germany and boundaries; American involvement in European finances and disarmament projects; the expectations and failures of the League of Nations;[12] the relationships of the new countries to the old; the distrustful relations of the Soviet Union to the capitalist world; peace and disarmament efforts; responses to the Great Depression starting in 1929; the collapse of world trade; the collapse of democratic regimes one by one; the growth of efforts at economic autarky; Japanese aggressiveness toward China, occupying large amounts of Chinese land, as well as border disputes between the Soviet Union and Japan, leading to multiple clashes along the Soviet and Japanese occupied Manchurian border; fascist diplomacy, including the aggressive moves by Mussolini's Italy and Hitler's Germany; the Spanish Civil War; Italy's invasion and occupation of Abyssinia (Ethiopia) in the Horn of Africa; the appeasement of Germany's expansionist moves against the German-speaking nation of Austria, the region inhabited by ethnic Germans called the Sudetenland in Czechoslovakia, the remilitarisation of the League of Nations demilitarised zone of the German Rhineland region, and the last, desperate stages of rearmament as the Second World War increasingly loomed.[13]

Disarmament was a very popular public policy. However, the League of Nations played little role in this effort, with the United States and Britain taking the lead. U.S. Secretary of State Charles Evans Hughes sponsored the Washington Naval Conference of 1921 in determining how many capital ships each major country was allowed. The new allocations were actually followed and there were no naval races in the 1920s. Britain played a leading role in the 1927 Geneva Naval Conference and the 1930 London Conference that led to the London Naval Treaty, which added cruisers and submarines to the list of ship allocations. However the refusal of Japan, Germany, Italy and the USSR to go along with this led to the meaningless Second London Naval Treaty of 1936. Naval disarmament had collapsed and the issue became rearming for a war against Germany and Japan.[14][15]

Roaring Twenties

[edit]

The Roaring Twenties highlighted novel and highly visible social and cultural trends and innovations. These trends, made possible by sustained economic prosperity, were most visible in major cities like New York City, Chicago, Paris, Berlin, and London. The Jazz Age began and Art Deco peaked.[16][17] For women, knee-length skirts and dresses became socially acceptable, as did bobbed hair with a Marcel wave. The young women who pioneered these trends were called "flappers".[18] Not all was new: "normalcy" returned to politics in the wake of hyper-emotional wartime passions in the United States, France, and Germany.[19] The leftist revolutions in Finland, Poland, Germany, Austria, Hungary, and Spain were defeated by conservatives, but succeeded in Russia, which became the base for Soviet communism and Marxism–Leninism.[20] In Italy, the National Fascist Party came to power under Benito Mussolini after threatening a March on Rome in 1922.[21]

Most independent countries enacted women's suffrage in the interwar era, including Canada in 1917 (though Quebec held out longer), Britain in 1918, and the United States in 1920. There were a few major countries that held out until after the Second World War (such as France, Switzerland, and Portugal).[22] Leslie Hume argues:

The women's contribution to the war effort combined with failures of the previous systems' of Government made it more difficult than hitherto to maintain that women were, both by constitution and temperament, unfit to vote. If women could work in munitions factories, it seemed both ungrateful and illogical to deny them a place in the polling booth. But the vote was much more than simply a reward for war work; the point was that women's participation in the war helped to dispel the fears that surrounded women's entry into the public arena.[23]

In Europe, according to Derek Aldcroft and Steven Morewood, "Nearly all countries registered some economic progress in the 1920s and most of them managed to regain or surpass their pre-war income and production levels by the end of the decade." The Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, and Greece did especially well, while Eastern Europe did poorly, due to the First World War and Russian Civil War.[24] In advanced economies the prosperity reached middle class households and many in the working class with radio, automobiles, telephones, and electric lighting and appliances. There was unprecedented industrial growth, accelerated consumer demand and aspirations, and significant changes in lifestyle and culture. The media began to focus on celebrities, especially sports heroes and movie stars. Major cities built large sports stadiums for the fans, in addition to palatial cinemas. The mechanisation of agriculture continued apace, producing an expansion of output that lowered prices, and made many farm workers redundant. Often they moved to nearby industrial towns and cities.

Great Depression

[edit]

The Great Depression was a severe worldwide economic depression that took place after 1929. The timing varied across nations; in most countries it started in 1929 and lasted until the late 1930s.[25] It was the longest, deepest, and most widespread depression of the 20th century.[26] The depression originated in the United States and became worldwide news with the stock market crash of 29 October 1929 (known as Black Tuesday). Between 1929 and 1932, worldwide GDP fell by an estimated 15%. By comparison, worldwide GDP fell by less than 1% from 2008 to 2009 during the Great Recession.[27] Some economies started to recover by the mid-1930s. However, in many countries, the negative effects of the Great Depression lasted until the beginning of World War II.[25]: ch 1

The Great Depression had devastating effects in countries both rich and poor. Personal income, tax revenue, profits, and prices dropped, while international trade plunged by more than 50%. Unemployment in the United States rose to 25% and in some countries rose as high as 33%.[28] Prices fell sharply, especially for mining and agricultural commodities. Business profits fell sharply as well, with a sharp reduction in new business starts.

Cities all around the world were hit hard, especially those dependent on heavy industry. Construction was virtually halted in many countries. Farming communities and rural areas suffered as crop prices fell by about 60%.[29][30][31] Facing plummeting demand with few alternative sources of jobs, areas dependent on primary sector industries such as mining and logging suffered the most.[32]

The Weimar Republic in Germany gave way to two episodes of political and economic turmoil, the first culminated in the German hyperinflation of 1923 and the failed Beer Hall Putsch of that same year. The second convulsion, brought on by the worldwide depression and Germany's disastrous monetary policies, resulted in the further rise of Nazism.[33] In Asia, Japan became an ever more assertive power, especially with regard to China.[34]

The rise of fascism

[edit]

Democracy and prosperity largely went together in the 1920s. Economic disaster led to a distrust in the effectiveness of democracy and its collapse in much of Europe and Latin America, including the Baltic and Balkan countries, Poland, Spain, and Portugal. Powerful expansionary anti-democratic regimes emerged in Italy, Japan, and Germany.[35]

Fascism took control of the Kingdom of Italy in 1922; as the Great Depression worsened, Nazism emerged victorious in Germany, fascism spread to many other countries in Europe, and also played a major role in several countries in Latin America.[36] Fascist parties sprang up, attuned to local right-wing traditions, but also possessing common features that typically included extreme militaristic nationalism, a desire for economic self-containment, threats and aggression toward neighbouring countries, oppression of minorities, a ridicule of democracy while using its techniques to mobilise an angry middle-class base, and a disgust with cultural liberalism. Fascists believed in power, violence, male superiority, and a "natural" hierarchy, often led by dictators such as Benito Mussolini or Adolf Hitler. Fascism in power meant that liberalism and human rights were discarded, and individual pursuits and values were subordinated to what the party decided was best.[37]

Empire of Japan

[edit]

The Japanese modelled their industrial economy closely on the most advanced Western European models. They started with textiles, railways, and shipping, expanding to electricity and machinery. The most serious weakness was a shortage of raw materials. Industry ran short of copper, and coal became a net importer. A deep flaw in the aggressive military strategy was a heavy dependence on imports including 100 per cent of the aluminium, 85 per cent of the iron ore, and especially 79 per cent of the oil supplies. It was one thing to go to war with China or Russia, but quite another to be in conflict with the key suppliers, especially the United States, Britain, and the Netherlands, of oil and iron.[38]

Japan joined the Allies of the First World War to make territorial gains. Together with the British Empire, it divided up Germany's territories scattered in the Pacific and on the Chinese coast; they did not amount to very much. The other Allies pushed back hard against Japan's efforts to dominate China through the Twenty-One Demands of 1915. Its occupation of Siberia proved unproductive. Japan's wartime diplomacy and limited military action had produced few results, and at the Paris Versailles peace conference at the end of the war, Japan was frustrated in its ambitions. At the Paris Peace Conference in 1919, its Racial Equality Proposal led to increasing diplomatic isolation. The 1902 alliance with Britain was not renewed in 1922 because of heavy pressure on Britain from Canada and the United States. In the 1920s Japanese diplomacy was rooted in a largely liberal democratic political system, and favoured internationalism. By 1930, however, Japan was rapidly reversing itself, rejecting democracy at home, as the Army seized more and more power, and rejecting internationalism and liberalism. By the late 1930s it had joined the Axis military alliance with Nazi Germany and Fascist Italy.[38]: 563–612, 666

In 1930, the London disarmament conference angered the Imperial Japanese Armed Forces. The Imperial Japanese Navy demanded parity with the United States, Britain and France, but was rejected and the conference kept the 1921 ratios. Japan was required to scrap a capital ship. Extremists assassinated Japanese Prime Minister Inukai Tsuyoshi in the May 15 Incident and the military took more power, leading to rapid democratic backsliding.[39]

Japan seizes Manchuria

[edit]In September 1931, the Japanese Kwantung Army—acting on its own without government approval—seized control of Manchuria, an anarchic area that China had not controlled in decades. It created the puppet government of Manchukuo. Britain and France effectively controlled the League of Nations, which issued the Lytton Report in 1932, saying that Japan had genuine grievances, but it acted illegally in seizing the entire province. Japan quit the League, and Britain and France took no action. US Secretary of State Henry L. Stimson announced that the United States would also not recognise Japan's conquest as legitimate. Germany welcomed Japan's actions.[40][41]

Towards the conquest of China

[edit]

The civilian government in Tokyo tried to minimise the Army's aggression in Manchuria, and announced it was withdrawing. On the contrary, the Army completed the conquest of Manchuria, and the civilian cabinet resigned. The political parties were divided on the issue of military expansion. Prime Minister Tsuyoshi tried to negotiate with China but was assassinated in the May 15 Incident in 1932, which ushered in an era of nationalism and militarism led by the Imperial Japanese Army and supported by other right-wing societies. The IJA's nationalism ended civilian rule in Japan until after 1945.[42]

The Army, however, was itself divided into cliques and factions with different strategic viewpoints. One faction viewed the Soviet Union as the main enemy; the other sought to build a mighty empire based in Manchuria and northern China. The Navy, while smaller and less influential, was also factionalised. Large-scale warfare, known as the Second Sino-Japanese War, began in August 1937, with naval and infantry attacks focused on Shanghai, which quickly spread to other major cities. There were numerous large-scale atrocities against Chinese civilians, such as the Nanjing massacre in December 1937, with mass murder and mass rape. By 1939 military lines had stabilised, with Japan in control of almost all of the major Chinese cities and industrial areas. A puppet government was set up.[38]: 589–613 In the U.S., government and public opinion—even including those who were isolationist regarding Europe—was resolutely opposed to Japan and gave strong support to China. Meanwhile, the Japanese Army fared badly in large battles with the Soviet Red Army in Mongolia at the Battles of Khalkhin Gol in summer 1939. The USSR was too powerful. Tokyo and Moscow signed a nonaggression treaty in April 1941, as the militarists turned their attention to the European colonies to the south which had urgently-needed oil fields.[43]

Spain

[edit]Spanish Civil War (1936–1939)

[edit]To one degree or another, Spain had been unstable politically for centuries, and in 1936–1939 was wracked by one of the bloodiest civil wars of the 20th century. The real importance comes from outside countries. In Spain the conservative and Catholic elements and the army revolted against the newly elected government of the Second Spanish Republic, and full-scale civil war erupted. Fascist Italy and Nazi Germany gave munitions and strong military units to the rebel Nationalist faction, led by General Francisco Franco. The Republican (or "Loyalist") government, was on the defensive, but it received significant help from the Soviet Union and Mexico. Led by Great Britain and France, and including the United States, most countries remained neutral and refused to provide armaments to either side. The powerful fear was that this localised conflict would escalate into a European conflagration that no one wanted.[44][45]

The Spanish Civil War was marked by numerous small battles and sieges, and many atrocities, until the Nationalists won in 1939 by overwhelming the Republican forces. The Soviet Union provided armaments but never enough to equip the heterogeneous government militias and the "International Brigades" of outside far-left volunteers. The civil war did not escalate into a larger conflict, but did become a worldwide ideological battleground that pitted all the Communists and many socialists and liberals against Catholics, conservatives and fascists. Worldwide there was a decline in pacifism and a growing sense that another world war was imminent, and that it would be worth fighting for.[46][47]

Great Britain and British Empire

[edit]

Изменение мирового порядка, вызванное войной, в частности рост военно-морских держав США и Японии, а также рост движений за независимость в Индии и Ирландии, вызвали серьезную переоценку британской имперской политики. [48] Вынужденная выбирать между союзом с Соединенными Штатами или Японией, Великобритания решила не продлевать англо-японский союз и вместо этого подписала Вашингтонский военно-морской договор 1922 года , в котором Великобритания приняла военно-морской паритет с Соединенными Штатами. Вопрос безопасности империи вызывал серьезную озабоченность в Британии, поскольку он был жизненно важен для британской гордости, ее финансов и ее торговой экономики. [49] [50]

Индия решительно поддержала Империю в Первой мировой войне. Он ожидал награды, но не смог получить самоуправления , поскольку правительство все еще контролировалось британцами и опасалось нового восстания, подобного восстанию 1857 года . Закон о правительстве Индии 1919 года не смог удовлетворить требование самоуправления. Растущая напряженность, особенно в регионе Пенджаба , достигла кульминации в резне в Амритсаре в 1919 году. Индийский национализм резко вырос и сосредоточился в Партии Конгресса во главе с Мохандасом Ганди . [51] В Британии общественное мнение по поводу морали резни разделилось на тех, кто считал, что она спасла Индию от анархии, и тех, кто смотрел на нее с отвращением. [52] [53]

Египет находился под фактическим британским контролем с 1880-х годов, несмотря на то, что номинально им владела Османская империя . В 1922 году Королевство Египет получило формальную независимость , хотя оно продолжало оставаться государством-сателлитом, следуя указаниям Великобритании. Египет вступил в Лигу Наций. Король Египта Фуад , его сын король Фарук и их консервативные союзники остались у власти и вели расточительный образ жизни благодаря неформальному союзу с Великобританией, которая защитила их как от светского, так и от мусульманского радикализма. [54] Подмандатный Ирак , британский мандат с 1920 года, получил официальную независимость как Королевство Ирак в 1932 году, когда король Фейсал согласился на британские условия военного союза и гарантированного потока нефти. [55] [56]

В Палестине Британия столкнулась с проблемой посредничества между палестинскими арабами и растущим числом еврейских поселенцев . Декларация Бальфура , которая была включена в условия мандата, гласила, что национальный дом для еврейского народа будет создан в Палестине, а еврейская иммиграция будет разрешена до предела, который будет определен мандатной властью. Это привело к усилению конфликта с арабским населением, которое открыто восстало в 1936 году . Поскольку угроза войны с Германией возросла в 1930-е годы, Великобритания сочла поддержку арабов более важной, чем создание еврейской родины, и перешла на проарабскую позицию, ограничив еврейскую иммиграцию и, в свою очередь, спровоцировав еврейское восстание . [53] : 269–96

Доминионы (Канада, Ньюфаундленд, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка и Ирландское свободное государство) обладали самоуправлением и получили полунезависимость во время мировой войны, в то время как Великобритания по-прежнему контролировала внешнюю политику и оборону во всех странах, кроме Ирландии. Право доминионов определять собственную внешнюю политику было признано в 1923 году и официально закреплено Вестминстерским статутом 1931 года . Ирландское Свободное Государство фактически разорвало все связи с Великобританией в 1937 году, выйдя из Содружества и став независимой республикой . [53] : 373–402

Французская империя

[ редактировать ]

Статистика французской переписи 1938 года показывает, что население империи во Франции составляет более 150 миллионов человек, за пределами самой Франции - 102,8 миллиона человек, живущих на территории 13,5 миллионов квадратных километров. Из общей численности населения 64,7 миллиона проживали в Африке и 31,2 миллиона — в Азии; 900 000 человек жили во Французской Вест-Индии или на островах в южной части Тихого океана. Крупнейшими колониями были Французский Индокитай с 26,8 миллионами жителей (в пяти отдельных колониях), Французский Алжир с 6,6 миллионами, французский протекторат в Марокко с 5,4 миллионами и Французская Западная Африка с 35,2 миллионами в девяти колониях. В это число входят 1,9 миллиона европейцев и 350 000 «ассимилированных» туземцев. [57] [58] [59]

Восстание в Северной Африке против Испании и Франции

[ редактировать ]Лидер берберской независимости Абд эль-Крим (1882–1963) организовал вооруженное сопротивление испанцам и французам за контроль над Марокко. Испанцы время от времени сталкивались с волнениями с 1890-х годов, но в 1921 году испанские войска были уничтожены в битве при Ежегодном . Эль-Крим основал независимую республику Риф , которая действовала до 1926 года, но не имела международного признания. В конце концов Франция и Испания согласились положить конец восстанию. Они послали 200 000 солдат, вынудив Эль-Крим сдаться в 1926 году; он был сослан в Тихий океан до 1947 года. Теперь Марокко было умиротворено и стало базой, с которой испанские националисты начали свое восстание против Испанской республики в 1936 году. [60]

Германия

[ редактировать ]Веймарская республика

[ редактировать ]

Унизительные условия мира в Версальском договоре вызвали горькое возмущение во всей Германии и серьезно ослабили новый демократический режим. Договор лишил Германию всех ее заморских колоний , Эльзаса-Лотарингии и преимущественно польских округов. Армии союзников оккупировали промышленные секторы западной Германии, включая Рейнскую область, и Германии не разрешили иметь настоящую армию, флот или военно-воздушные силы. Репарации требовали, особенно Франция, включая поставки сырья, а также ежегодные выплаты. [61]

Когда Германия не выплатила репарационные выплаты, французские и бельгийские войска оккупировали промышленно развитый Рурский округ (январь 1923 г.). Немецкое правительство поощряло население Рура к пассивному сопротивлению : магазины не продавали товары иностранным солдатам, угольные шахты не копали для иностранных войск, трамваи, в которых сидели члены оккупационной армии, оставались заброшенными в середина улицы. Правительство Германии напечатало огромное количество бумажных денег, что вызвало гиперинфляцию , которая также нанесла ущерб французской экономике . Пассивное сопротивление оказалось эффективным, поскольку оккупация стала убыточной сделкой для французского правительства. Но из-за гиперинфляции многие благоразумные вкладчики потеряли все сэкономленные деньги. В Веймаре каждый год появлялись новые внутренние враги, поскольку антидемократические нацисты , националисты и коммунисты сражались друг с другом на улицах. [62]

Германия была первым государством, установившим дипломатические отношения с новым Советским Союзом . В соответствии с Рапалльским договором Германия предоставила Советскому Союзу признание де-юре , и две подписавшие стороны взаимно согласились аннулировать все довоенные долги и отказаться от военных претензий. В октябре 1925 г. Локарнский договор был подписан Германией, Францией, Бельгией, Великобританией и Италией; он признал границы Германии с Францией и Бельгией. Более того, Великобритания, Италия и Бельгия обязались оказать помощь Франции в случае, если немецкие войска войдут в демилитаризованную Рейнскую область. Локарно проложил путь к приему Германии в Лигу Наций в 1926 году. [63]

Нацистская эпоха, 1933–1939 гг.

[ редактировать ]Гитлер пришел к власти в январе 1933 года и положил начало агрессивной державе, призванной дать Германии экономическое и политическое господство в Центральной Европе. Он не пытался вернуть утраченные колонии. До августа 1939 года нацисты называли коммунистов и Советский Союз злейшими врагами наряду с евреями. [64]

Дипломатическая стратегия Гитлера в 1930-х годах заключалась в том, чтобы выдвигать, казалось бы, разумные требования, угрожая войной, если они не будут выполнены. Когда противники пытались его задобрить, он принимал предложенные выгоды, а затем переходил к следующей цели. Эта агрессивная стратегия сработала, когда Германия вышла из Лиги Наций , отвергла Версальский договор и начала перевооружение. Отвоевав территорию Саарского бассейна после плебисцита , который выступал за возвращение Германии, гитлеровская Германия ремилитаризовала Рейнскую область , заключила союз «Стальной пакт» с Италией Муссолини и направила огромную военную помощь Франко во время гражданской войны в Испании. Германия захватила Австрию , считавшуюся немецким государством, в 1938 году и захватила Чехословакию после Мюнхенского соглашения с Великобританией и Францией. Заключив пакт о ненападении с Советским Союзом в августе 1939 года, Германия вторглась в Польшу после отказа Польши уступить Вольный город Данциг в сентябре 1939 года. Великобритания и Франция объявили войну и Вторую мировую войну. началось – несколько раньше, чем нацисты ожидали или были к этому готовы. [65]

После создания « оси Рим-Берлин » с Бенито Муссолини и подписания Антикоминтерновского пакта с Японией, к которому год спустя, в 1937 году, присоединилась Италия, Гитлер почувствовал себя способным перейти в наступление во внешней политике. 12 марта 1938 года немецкие войска вошли в Австрию, где попытка нацистского переворота в 1934 году не увенчалась успехом. Когда уроженец Австрии Гитлер вошел в Вену , его встретили громкими аплодисментами. Четыре недели спустя 99% австрийцев проголосовали за присоединение ( аншлюс ) своей страны Австрии к Германскому Рейху . После Австрии Гитлер обратился к Чехословакии , где 3,5-миллионное меньшинство судетских немцев требовало равных прав и самоуправления. [66] [67]

На Мюнхенской конференции в сентябре 1938 года Гитлер, итальянский лидер Бенито Муссолини, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен и премьер-министр Франции Эдуард Даладье договорились о передаче Чехословакией территории Судет Германскому рейху . После этого Гитлер заявил, что все территориальные претензии Германского рейха удовлетворены. Однако спустя всего шесть месяцев после Мюнхенского соглашения, в марте 1939 года, Гитлер использовал тлеющую ссору между словаками и чехами как предлог для захвата остальной части Чехословакии в качестве протектората Богемии и Моравии . В том же месяце он добился возвращения Мемеля из Литвы в Германию. Чемберлен был вынужден признать, что его политика умиротворения Гитлера провалилась. [66] [67]

Италия

[ редактировать ]

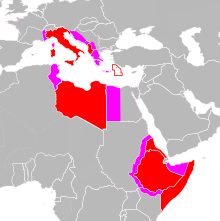

Легенда:

В 1922 году лидер итальянского фашистского движения Бенито Муссолини был назначен премьер-министром Италии после Марша на Рим . Муссолини решил вопрос суверенитета над Додеканесом в Лозаннском договоре 1923 года , который официально закрепил итальянское управление как Ливией, так и островами Додеканес , в обмен на платеж Турции , государству-правопреемнику Османской империи, хотя его попытка потерпела неудачу. получить мандат на часть Ирака от Великобритании.

Через месяц после ратификации Лозаннского договора Муссолини приказал вторгнуться на греческий остров Корфу после инцидента на Корфу . Итальянская пресса поддержала этот шаг, отметив, что Корфу был владением Венеции на протяжении четырехсот лет. передала этот вопрос Греция в Лигу Наций , где Муссолини убедил Великобританию эвакуировать войска Королевской итальянской армии в обмен на репарации со стороны Греции. Конфронтация привела к тому, что Великобритания и Италия решили в 1924 году вопрос о Джубаленде , который был объединен с Итальянским Сомалилендом . [68]

В конце 1920-х годов имперская экспансия становилась все более излюбленной темой в речах Муссолини. [69] Среди целей Муссолини было то, что Италия должна была стать доминирующей державой в Средиземноморье, которая была бы в состоянии бросить вызов Франции или Великобритании, а также получить доступ к Атлантическому и Индийскому океанам . [69] Муссолини утверждал, что Италии необходим неоспоримый доступ к мировым океанам и морским путям для обеспечения своего национального суверенитета. [70] Это было развито в документе, который он позже составил в 1939 году, под названием «Марш к океанам» и был включен в официальные протоколы заседания Большого совета фашизма . [70] В этом тексте утверждалось, что морское положение определяет независимость нации: страны, имеющие свободный доступ к открытому морю, являются независимыми; а те, кому этого не хватало, не были. Италия, которая имела доступ только к внутреннему морю без согласия Франции и Великобритании, была всего лишь «полунезависимой страной» и считалась «узником Средиземноморья»: [70]

Решетками этой тюрьмы являются Корсика , Тунис , Мальта и Кипр . Охранниками этой тюрьмы являются Гибралтар и Суэц . Корсика — это пистолет, направленный в сердце Италии; Тунис на Сицилии. Мальта и Кипр представляют собой угрозу всем нашим позициям в восточном и западном Средиземноморье. Греция, Турция и Египет были готовы образовать цепь с Великобританией и завершить военно-политическое окружение Италии. Таким образом, Грецию, Турцию и Египет следует считать важнейшими врагами экспансии Италии... Целью итальянской политики, которая не может иметь и не имеет континентальных целей европейского территориального характера, за исключением Албании, является прежде всего разрушение барьеров. этой тюрьмы... Как только решётка будет сломана, итальянская политика сможет иметь только один девиз — идти к океанам.

- Бенито Муссолини, Марш к океанам [70]

На Балканах фашистский режим претендовал на Далмацию и имел амбиции в отношении Албании , Словении , Хорватии , Боснии и Герцеговины , Македонии и Греции , основываясь на прецеденте предыдущего римского доминирования в этих регионах. [71] Далмация и Словения должны были быть напрямую присоединены к Италии, а остальная часть Балкан должна была быть преобразована в итальянские государства-сателлиты. [72] Режим также стремился установить покровительско-клиентские отношения с Австрией , Венгрией , Румынией и Болгарией . [71]

И в 1932, и в 1935 году Италия требовала мандата Лиги Наций для бывшего Германского Камеруна и свободы действий в Эфиопской империи от Франции в обмен на итальянскую поддержку против Германии на фронте Стрезы . [73] В этом отказался премьер-министр Франции Эдуард Эррио , который еще недостаточно беспокоился о перспективе возрождения Германии. [73] Неудачное разрешение Абиссинского кризиса привело ко Второй итало-эфиопской войне , в ходе которой Италия присоединила Эфиопию к своей империи. [ нужна ссылка ]

Позиция Италии по отношению к Испании изменилась между 1920-ми и 1930-ми годами. Фашистский режим в 1920-е годы испытывал глубокий антагонизм по отношению к Испании из-за Мигеля Примо де Риверы профранцузской внешней политики . В 1926 году Муссолини начал помогать каталонскому сепаратистскому движению , которое возглавлял Франческ Масиа , против испанского правительства. [74] С приходом к власти левого республиканского правительства, заменившего испанскую монархию , испанские монархисты и фашисты неоднократно обращались к Италии за помощью в свержении республиканского правительства, и Италия согласилась поддержать их в создании проитальянского правительства в Испании. [74] В июле 1936 года Франсиско Франко, представитель националистической фракции во время гражданской войны в Испании , запросил у Италии поддержку против правящей республиканской фракции и гарантировал, что, если Италия поддержит националистов, «будущие отношения будут более чем дружескими» и что итальянская поддержка «будет иметь позволил влиянию Рима преобладать над влиянием Берлина в будущей политике Испании». [75] Италия вмешалась в гражданскую войну с намерением оккупировать Балеарские острова и создать государство-сателлит в Испании. [76] Италия стремилась получить контроль над Балеарскими островами из-за своего стратегического положения — Италия могла использовать острова в качестве базы для нарушения путей сообщения между Францией и ее североафриканскими колониями , а также между британским Гибралтаром и Мальтой . [77] После победы Франко и националистов в войне разведка союзников получила информацию, что Италия оказывает давление на Испанию, чтобы она разрешила итальянскую оккупацию Балеарских островов . [78]

После того, как Великобритания подписала англо-итальянские Пасхальные соглашения в 1938 году, Муссолини и министр иностранных дел Галеаццо Чиано потребовали от Франции уступок в Средиземноморье, особенно в отношении французского Сомалиленда , Туниса и управляемого французами Суэцкого канала . [79] Три недели спустя Муссолини сказал Чиано, что намеревается захватить Албанию итальянцами. [79] Муссолини заявлял, что Италия сможет «вздохнуть легко», только если она приобретет прилегающие колониальные владения в Африке от Атлантики до Индийского океана и когда там поселятся десять миллионов итальянцев. [69] В 1938 году Италия потребовала сферы влияния в Суэцком канале в Египте в которой доминировала Франция, , в частности, потребовав, чтобы компания Суэцкого канала, приняла итальянского представителя в свой совет директоров. [80] Италия выступала против французской монополии на Суэцкий канал , потому что под управлением компании Суэцкого канала, в которой доминировали французы, все торговые перевозки в итальянскую колонию в Восточной Африке были вынуждены платить пошлину при входе в канал. [80]

Премьер-министр и президент Албании Ахмет Зогу , провозгласивший себя в 1928 году королем Албании , не смог создать стабильное государство. [81] Албанское общество было глубоко разделено по религии и языку, имело пограничный спор с Грецией и неразвитую сельскую экономику. В 1939 году Италия вторглась в Албанию и аннексировала ее как отдельное королевство в личном союзе с итальянской короной. Италия уже давно установила прочные связи с руководством Албании и твердо считала его частью своей сферы влияния. Муссолини хотел добиться впечатляющего успеха над меньшим соседом, который мог бы сравниться с аннексией Германией Австрии и Чехословакии . Итальянский король Виктор Эммануил III принял албанскую корону , и было создано фашистское правительство под руководством Шефкета Верлачи . [82]

Региональные закономерности

[ редактировать ]Балканы

[ редактировать ]Великая депрессия дестабилизировала Королевство Румыния . Начало 1930-х годов было отмечено социальными волнениями, высоким уровнем безработицы и забастовками. В нескольких случаях румынское правительство жестоко подавляло забастовки и беспорядки, в частности, забастовку шахтеров 1929 года в Валя-Жиулуй и забастовку в железнодорожных мастерских Гривица . В середине 1930-х годов румынская экономика восстановилась, и промышленность значительно выросла, хотя около 80% румын все еще были заняты в сельском хозяйстве . Экономическое и политическое влияние Франции было преобладающим в начале 1920-х годов, но затем Германия стала более доминирующей, особенно в 1930-е годы. [83]

В Королевстве Албанском Зог I ввел новые гражданские кодексы, внес изменения в конституцию и предпринял попытку земельной реформы , последняя оказалась в значительной степени неудачной из-за неадекватности банковской системы страны , которая не могла справиться с передовыми реформистскими операциями. Зависимость Албании от Италии также росла, поскольку итальянцы осуществляли контроль почти над каждым албанским чиновником посредством денег и покровительства, порождая менталитет, подобный колониальному. [84]

Этническая интеграция и ассимиляция были серьезной проблемой, с которой столкнулись недавно образовавшиеся после Первой мировой войны балканские государства, которые усугублялись историческими различиями. Например, в Королевстве Югославия его наиболее влиятельным элементом было довоенное Королевство Сербия , а также интегрированные государства, такие как Словения и Хорватия, которые были частью Австро-Венгрии . С появлением новых территорий появились различные правовые системы, социальные и политические структуры. Темпы социального и экономического развития также различались, например, Словения и Хорватия были гораздо более развиты в экономическом отношении, чем Косово и Македония, где проживало значительное количество албанцев, подвергавшихся преследованиям . Перераспределение земли привело к социальной нестабильности, а конфискация поместий в целом принесла пользу христианам-славянам. [84]

Китай

[ редактировать ]Этот раздел пуст. Вы можете помочь, добавив к нему . ( май 2022 г. ) |

Латинская Америка

[ редактировать ]Соединенные Штаты предприняли незначительные интервенции в Латинскую Америку. В их число входило военное присутствие на Кубе , в Панаме с зоной Панамского канала , на Гаити (1915–1935), Доминиканской Республике (1916–1924) и Никарагуа (1912–1933). Корпус морской пехоты США стал специализироваться на долгосрочной военной оккупации этих стран. [85]

Великая депрессия стала серьезным испытанием для региона. Крах мировой экономики означал, что спрос на сырье резко упал, что подорвало экономику многих стран Латинской Америки. Интеллигенция и правительственные лидеры в Латинской Америке отвернулись от старой экономической политики и обратились к индустриализации замещения импорта . Целью было создание самодостаточной экономики, которая имела бы собственный промышленный сектор и крупный средний класс и была бы невосприимчива к колебаниям глобальной экономики. Несмотря на потенциальные угрозы коммерческим интересам США, администрация Рузвельта (1933–1945) понимала, что Соединенные Штаты не могут полностью противостоять импортозамещению. Рузвельт реализовал политику добрососедства и разрешил национализацию некоторых американских компаний в Латинской Америке. Президент Мексики Ласаро Карденас национализировал американские нефтяные компании , на базе которых он создал Pemex . Карденас также курировал перераспределение части земли. , оправдав надежды многих людей с начала Мексиканской революции . Поправка Платта также была отменена, освободив Кубу от юридического и официального вмешательства Соединенных Штатов в ее политику. Вторая мировая война также объединила Соединенные Штаты и большинство латиноамериканских стран, причем основным противником была Аргентина. [86]

В межвоенный период политики США продолжали беспокоиться по поводу влияния Германии в Латинской Америке. [87] [88] Некоторые аналитики сильно преувеличивали влияние немцев в Южной Америке даже после Первой мировой войны, когда влияние Германии несколько снизилось. [88] [89] По мере того как влияние Соединенных Штатов росло по всей Америке, Германия сосредоточила свои внешнеполитические усилия в странах Южного Конуса , где влияние США было слабее и существовали более крупные немецкие общины. [87]

Противоположные идеалы коренных народов и испанцев господствовали среди интеллектуалов испаноязычной Америки в межвоенный период. В Аргентине процветал жанр гаучо . Отказ от «западных универсалистских» влияний был в моде в Латинской Америке. [87] Эта последняя тенденция была частично вдохновлена переводом на испанский язык книги « Упадок Запада» в 1923 году. [87]

Спорт

[ редактировать ]Спорт становился все более популярным, привлекая восторженных болельщиков на большие стадионы. [90] Международный олимпийский комитет (МОК) работал над поощрением олимпийских идеалов и участия. После Латиноамериканских игр 1922 года в Рио-де-Жанейро МОК помог создать национальные олимпийские комитеты и подготовиться к будущим соревнованиям. Однако в Бразилии спортивное и политическое соперничество замедлило прогресс, поскольку противостоящие фракции боролись за контроль над международным спортом . в Летние Олимпийские игры 1924 года Париже и Летние Олимпийские игры 1928 года в Амстердаме значительно увеличили участие латиноамериканских спортсменов. [91]

Английские и шотландские инженеры привезли футбол в Бразилию в конце 19 века. Международный комитет YMCA Северной Америки и Американская ассоциация игровых площадок сыграли важную роль в подготовке тренеров. [92] (ФИФА) по всему миру После 1912 года Международная федерация футбольных ассоциаций сыграла главную роль в превращении футбольных ассоциаций в глобальную игру, работая с национальными и региональными организациями, устанавливая правила и обычаи, а также учреждая такие чемпионаты, как чемпионат мира. [93]

Конец эпохи

[ редактировать ]Межвоенный период закончился в сентябре 1939 года вторжением Германии и СССР в Польшу и началом Второй мировой войны . [94]

См. также

[ редактировать ]- Международные отношения великих держав (1814–1919)

- Последствия Первой мировой войны

- 1920-е годы

- Возраст джаза

- Ревущие двадцатые

- 1930-е годы

- Международные отношения (1919–1939)

- Дипломатическая история Первой мировой войны

- Дипломатическая история Второй мировой войны.

- Причины Второй мировой войны

- Межвоенная Британия

- Европейская гражданская война

- Европейские межвоенные диктатуры

- Межвоенные Соединенные Штаты

- Потерянное поколение

- Межвоенное поколение

- Величайшее поколение

- Межвоенная Польша

- Межвоенная Бельгия

- Вторая Тридцатилетняя война

- 1920-е годы в западной моде

- Великая депрессия

- Политическая история мира

- Апокалипсис: бесконечная война 1918–1926 гг.

Сроки

[ редактировать ]Примечания

[ редактировать ]- Справочник по надежным источникам см. в Jacobson (1983). [95]

Ссылки

[ редактировать ]- ^ Саймондс, Фрэнк Х. (9 ноября 1919 г.). «Год после перемирия — неурегулированные споры» . Нью-Йорк Трибьюн . п. 26. Архивировано из оригинала 9 ноября 2019 года . Проверено 10 ноября 2019 г. .

- ^ «Вторжение в Польшу, сентябрь 1939 года» . Национальный музей Второй мировой войны. Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 15 июня 2024 г.

Результатом стал пакт Молотова-Риббентропа от 23 августа [1939 года]… решающая часть соглашения… изменила карту Центральной Европы… Бессарабия, Финляндия, Эстония, Латвия и восточная Польша стали частью сферы влияния Сталина…

- ^ https://www.britanica.com/technology/military-aircraft/Interwar-developments

- ^ https://thestrategybridge.org/the-bridge/2018/2/28/interwar-airpower-grand-strategy-and-military-innovation-germany-vs-great-britain

- ^ https://www.cambridge.org/core/books/abs/military-innovation-in-the-interwar- period/armored-warfare-the-british-french- and-german-experiences/03DE45DCEB84DDD97B199F782B94A04C

- ^ https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/33688/64634986-MIT.pdf?sequence=2

- ^ https://www.usni.org/magazines/naval-history-magazine/2019/december/incubate-innovation-aviation-lessons-interwar- period

- ^ https://www.usni.org/magazines/proceedings/1998/february/innovation-interwar-years .

- ^ https://www.nationalww2museum.org/war/articles/great-debate

- ^ https://today.usc.edu/impact-of-world-war-i-shaping-the-modern-world/

- ^ Шредер, Бербель; Шебера, Юрген (1988). «Золотые» двадцатые годы: искусство и литература Веймарской республики . Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета. ISBN 0-300-04144-6 .

- ^ Тодд, Аллан (2001). Современный мир . Издательство Оксфордского университета. стр. 52–58. ISBN 0-19-913425-1 . Архивировано из оригинала 22 ноября 2019 года . Проверено 19 мая 2018 г.

- ^ Рич, Норман (2003). Дипломатия великих держав с 1914 года . Бостон: МакГроу-Хилл. стр. 70–248. ISBN 0-07-052266-9 .

- ^ О'Коннор, Раймонд Г. (1958). «Аршин» и военно-морское разоружение в 1920-е годы. Исторический обзор долины Миссисипи . 45 (3): 441–463. дои : 10.2307/1889320 . JSTOR 1889320 .

- ^ МакКерчер, BJC (1993). «Политика ограничения военно-морских вооружений в Великобритании в 1920-е годы». Дипломатия и государственное управление . 4 (3): 35–59. дои : 10.1080/09592299308405895 .

- ^ Блейк, Джоди (1999). Le Tumulte Noir: модернистское искусство и популярные развлечения в Париже эпохи джаза, 1900–1930 гг . Пенн Стейт Пресс. ISBN 0-271-02339-2 .

- ^ Дункан, Аластер (2009). Art Deco Complete: Полное руководство по декоративному искусству 1920-х и 1930-х годов . Темза и Гудзон. ISBN 978-0-500-23855-4 .

- ^ Прайс, С (1999). «Что заставило реветь двадцатые?». Учебное обновление . 131 (10): 3–18.

- ^ Майер, Чарльз Д. (1975). Перестройка буржуазной Европы: стабилизация во Франции, Германии и Италии в десятилетие после Первой мировой войны . Издательство Принстонского университета. ISBN 0-691-05220-4 .

- ^ Гордон Мартел, изд. (2011). Спутник Европы 1900–1945 гг . Джон Уайли и сыновья. стр. 449–50. ISBN 9781444391671 . Архивировано из оригинала 19 февраля 2017 года . Проверено 19 февраля 2017 г.

- ^ Хэмиш Макдональд (1998). Муссолини и итальянский фашизм . Нельсон Торнс. п. 20. ISBN 9780748733866 . Архивировано из оригинала 15 декабря 2019 года . Проверено 12 мая 2018 г.

- ^ Гаррик Бэйли; Джеймс Пиплс (2013). Основы культурной антропологии . Cengage Обучение. п. 208. ИСБН 978-1285415550 . Архивировано из оригинала 19 февраля 2017 года . Проверено 19 февраля 2017 г.

- ^ Лесли Хьюм (2016). Национальный союз обществ женского избирательного права 1897–1914 гг . Рутледж. п. 281. ИСБН 9781317213260 . Архивировано из оригинала 19 февраля 2017 года . Проверено 19 февраля 2017 г.

- ^ Дерек Ховард Олдкрофт; Стивен Морвуд (2013). Европейская экономика с 1914 года . Рутледж. стр. 44, 46. ISBN. 9780415438896 . Архивировано из оригинала 19 февраля 2017 года . Проверено 19 февраля 2017 г.

- ^ Перейти обратно: а б Гаррати, Джон А. (1986). Великая Депрессия . Сан-Диего: Харкорт Брейс Йованович. ISBN 0-15-136903-8 .

- ^ Духигг, Чарльз (23 марта 2008 г.). «Вы говорите, депрессия? Проверьте эти системы безопасности» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 1 марта 2021 года . Проверено 20 сентября 2020 г.

- ^ Ловенштейн, Роджер (14 января 2015 г.). «Повторение экономической истории» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 19 января 2018 года . Проверено 7 марта 2017 г.

- ^ Фрэнк, Роберт Х.; Бернанке, Бен С. (2007). Принципы макроэкономики (3-е изд.). Бостон: МакГроу-Хилл/Ирвин. п. 98. ИСБН 978-0-07-319397-7 .

- ^ «Товарные данные» . Бюро статистики труда США. Архивировано из оригинала 3 июня 2019 года . Проверено 30 ноября 2008 г.

- ^ Кокрейн, Уиллард В. (1958). Цены на фермы, миф и реальность . Университет Миннесоты Пресс. п. 15.

- ^ «Обзор мировой экономики 1932–33». Лига Наций : 43.

- ^ Митчелл, Бродус (1947). Десятилетие депрессии . Нью-Йорк: Райнхарт. OCLC 179092 .

- ^ Маркс, Салли (1976). Иллюзия мира: международные отношения в Европе, 1918–1933 гг . Нью-Йорк: Пресса Святого Мартина. ISBN 0-312-40635-5 .

- ^ Моват, CL , изд. (1968). Новая Кембриджская современная история . Том. 12: Изменение баланса мировых сил, 1898–1945 гг.

- ^ Матера, Марк; Кент, Сьюзен Кингсли (2017). Глобальные 1930-е годы: Международное десятилетие . Рутледж. п. 192. ИСБН 978-0-415-73830-9 .

- ^ Пейн, Стэнли Г. (1995). История фашизма, 1914–1945 гг . Мэдисон: Издательство Университета Висконсина. ISBN 0-299-14870-Х .

- ^ Суси, Роберт (2015). «Фашизм» . Британская энциклопедия . Архивировано из оригинала 25 октября 2018 года . Проверено 2 декабря 2017 г.

- ^ Перейти обратно: а б с Фэрбанк, Джон К.; Райшауэр, Эдвин О.; Крейг, Альберт М. (1965). Восточная Азия: современная трансформация . Бостон: Хоутон Миффлин. стр. 501–4. OCLC 13613258 .

- ^ Пол В. Дорр (1998). Британская внешняя политика, 1919–1939 гг . Издательство Манчестерского университета. п. 120. ИСБН 9780719046728 . Архивировано из оригинала 17 ноября 2019 года . Проверено 16 марта 2018 г.

- ^ Чанг, Дэвид Вэнь-вэй (2003). «Западные державы и агрессия Японии в Китае: Лига Наций и «Отчет Литтона» ». Американский журнал китаеведения . 10 (1): 43–63. JSTOR 44288722 .

- ^ Ямамуро, Синъити (2006). Маньчжурия под японским владычеством . Университет Пенсильвании Пресс; онлайн "Обзор". Журнал японоведов . 34 (1): 109–114. 2007. doi : 10.1353/jjs.2008.0027 . S2CID 146638943 .

- ^ Хаффман, Джеймс Л. (2013). Современная Япония: Энциклопедия истории, культуры и национализма . Рутледж. п. 143. ИСБН 978-1-135-63490-2 . Архивировано из оригинала 13 декабря 2019 года . Проверено 16 марта 2018 г.

- ^ Фейс, Герберт (1960). Дорога в Перл-Харбор: начало войны между Соединенными Штатами и Японией . Издательство Принстонского университета. стр. 8–150. ОСЛК 394264 .

- ^ Пейн, Стэнли Г. (1970). Испанская революция . Издательство Университета Джонса Хопкинса. стр. 262–76. ISBN 0-297-00124-8 .

- ^ Томас, Хью (2001). Гражданская война в Испании (2-е изд.). Нью-Йорк: Современная библиотека. ISBN 0-375-75515-2 .

- ^ Карр, Э.Х. (1984). Коминтерн и гражданская война в Испании . Лондон: Макмиллан. ISBN 0-394-53550-2 .

- ^ Уили, Роберт Х. (2005). Гитлер и Испания: роль нацистов в гражданской войне в Испании, 1936-1939 гг . Университетское издательство Кентукки. ISBN 0-8131-9139-4 .

- ^ Браун, Джудит; Луи, У. Роджер, ред. (1999). Оксфордская история Британской империи: Том IV: Двадцатый век . стр. 1–46.

- ^ Ли, Стивен Дж. (1996). Аспекты британской политической истории, 1914–1995 гг . Психология Пресс. п. 305. ИСБН 0-415-13102-2 .

- ^ Луи, Уильям Роджер (2006). Конец британского империализма: борьба за империю, Суэц и деколонизация . Пэлгрейв Макмиллан Лимитед. стр. 294–305. ISBN 1-84511-347-0 .

- ^ Лоу, Дональд Энтони; Рэй, Раджат Канта (2006). Конгресс и Радж: аспекты индийской борьбы, 1917–47 . Оксфорд УП. ISBN 0-19-568367-6 .

- ^ Сэйер, Дерек (1991). «Британская реакция на резню в Амритсаре 1919–1920 гг.». Прошлое и настоящее . 131 (1): 130–64. дои : 10.1093/прошлое/131.1.130 .

- ^ Перейти обратно: а б с Моват, CL (1968). Новая Кембриджская современная история, Vol. 12: Изменение баланса мировых сил, 1898–1945 (2-е изд.). – 25 глав; 845 стр.

- ^ МакЛив, Хью (1970). Последний фараон: Фарук Египетский . Нью-Йорк: МакКолл. ISBN 0-8415-0020-7 .

- ^ Де Гори, Джеральд (1961). Три короля в Багдаде, 1921–1958 гг . Лондон: Хатчинсон. OCLC 399044 .

- ^ Буллиет, Ричард (2010). Земля и ее народы: глобальная история. Том. 2: С 1500 года . и др. (5-е изд. Cengage Learning, изд.). Cengage Обучение. ISBN 978-1439084755 . отрывок, стр. 774–845.

- ^ Герберт Ингрэм Пристли, Франция за рубежом: исследование современного империализма (1938), стр. 440–41.

- ^ ИНСЭ . «Таблица 1 – общая динамика демографической ситуации» (на французском языке) . Проверено 3 ноября 2010 г.

- ^ Общая статистика Франции. «Официальный географический кодекс – Третья республика (1919–1940)» (на французском языке) . Проверено 3 ноября 2010 г.

- ^ Александр Микаберидзе (2011). Конфликт и завоевания в исламском мире: Историческая энциклопедия . АВС-КЛИО. п. 15. ISBN 9781598843361 . Архивировано из оригинала 22 июня 2016 года . Проверено 13 апреля 2018 г.

- ^ Кершоу, Ян, изд. (1990). Веймар: почему немецкая демократия потерпела крах? . Нью-Йорк: Пресса Святого Мартина. ISBN 0-312-04470-4 .

- ^ Вайц, Эрик Д. (2013). Веймарская Германия: обещания и трагедия . Издательство Принстонского университета. ISBN 978-0-691-15796-2 .

- ^ Эльц, Вольфганг (2009). «Внешняя политика». В Макэллиготте, Энтони (ред.). Веймарская Германия . Издательство Оксфордского университета. стр. 50–77. ISBN 978-0-19-928007-0 .

- ^ Ричард Дж. Эванс, Приход Третьего Рейха (2005) и Эванс, Третий Рейх у власти (2006).

- ^ Герхард Л. Вайнберг, внешняя политика Гитлера 1933–1939: путь ко Второй мировой войне. (2013), Первоначально опубликовано в двух томах.

- ^ Перейти обратно: а б Дональд Кэмерон Уотт, Как пришла война: непосредственные истоки Второй мировой войны, 1938–1939 (1989).

- ^ Перейти обратно: а б Р. Дж. Овери, Истоки Второй мировой войны (2014).

- ^ Лоу, стр. 191–199. [ нужна полная цитата ]

- ^ Перейти обратно: а б с Смит, Деннис Мак (1981). Муссолини . Лондон: Вайденфельд и Николсон. п. 170. ИСБН 0-297-78005-0 .

- ^ Перейти обратно: а б с д Салерно, Рейнольдс Мэтьюсон (2002). Жизненно важный перекресток: средиземноморские истоки Второй мировой войны, 1935–1940 гг . Издательство Корнельского университета. стр. 105–106. ISBN 0-8014-3772-5 .

- ^ Перейти обратно: а б Биделе, Робер; Джеффрис, Ян (1998). История Восточной Европы: кризис и перемены . Лондон: Рутледж. п. 467. ИСБН 0-415-16111-8 .

- ^ Миллетт, Аллан Р.; Мюррей, Уильямсон (2010). Военная эффективность . Том. 2 (Новая ред.). Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. п. 184.

- ^ Перейти обратно: а б Бургвин, Джеймс Х. (1997). Внешняя политика Италии в межвоенный период, 1918–1940 гг . Прегер. п. 68. ИСБН 978-0-275-94877-1 . Архивировано из оригинала 9 декабря 2019 года . Проверено 24 мая 2017 г.

- ^ Перейти обратно: а б Уили, Роберт Х. (2005). Гитлер и Испания: роль нацистов в гражданской войне в Испании, 1936–1939 (изд. В мягкой обложке). Лексингтон: Университетское издательство Кентукки. п. 11. ISBN 0-8131-9139-4 .

- ^ Бальфур, Себастьян; Престон, Пол (1999). Испания и великие державы в двадцатом веке . Лондон: Рутледж. п. 152. ИСБН 0-415-18078-3 .

- ^ Босворт, RJB (2009). Оксфордский справочник по фашизму . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. п. 246.

- ^ Миршаймер, Джон Дж. (2003). Трагедия политики великих держав . WW Нортон и компания. ISBN 0-393-32396-Х .

- ^ Дорога на Оран: англо-французские военно-морские отношения, сентябрь 1939 г. - июль 1940 г. п. 24.

- ^ Перейти обратно: а б Салерно, Рейнольдс Мэтьюсон (2002). Жизненно важный перекресток: средиземноморские истоки Второй мировой войны, 1935–1940 гг . Корнелльский университет. стр. 82–83. ISBN 0-8014-3772-5 .

- ^ Перейти обратно: а б «Французская армия прекращает однодневную забастовку и стоит на страже жаждущей земли Италии». Жизнь . 19 декабря 1938 г. с. 23.

- ^ Томес, Джейсон (2001). «Трон Зога». История сегодня . 51 (9): 45–51.

- ^ Фишер, Бернд Дж. (1999). Албания в войне, 1939–1945 гг . Пердью УП. ISBN 1-55753-141-2 .

- ^ Хойсингтон, Уильям А. младший (1971). «Борьба за экономическое влияние в Юго-Восточной Европе: провал Франции в Румынии, 1940 год». Журнал современной истории . 43 (3): 468–482. дои : 10.1086/240652 . JSTOR 1878564 . S2CID 144182598 .

- ^ Перейти обратно: а б Герварт, Роберт (2007). Извилистые пути: Европа 1914–1945 гг . Издательство Оксфордского университета. стр. 242–261. ISBN 978-0-1992-8185-5 . Архивировано из оригинала 17 апреля 2021 года . Проверено 14 октября 2020 г.

- ^ Лестер Д. Лэнгли, Банановые войны: вмешательство США в Карибский бассейн, 1898–1934 (2001)

- ^ Балмер-Томас, Виктор (2003). Экономическая история Латинской Америки с момента обретения независимости (2-е изд.). Издательство Кембриджского университета. стр. 189–231. ISBN 0-521-53274-4 .

- ^ Перейти обратно: а б с д Гебель, Майкл (2009). «Децентрация немецкого духа: культурные связи Веймарской республики с Латинской Америкой». Журнал современной истории . 44 (2): 221–245. дои : 10.1177/0022009408101249 . S2CID 145309305 .

- ^ Перейти обратно: а б Пенни, Х. Гленн (2017). «Материальные связи: немецкие школы, вещи и мягкая сила в Аргентине и Чили с 1880-х годов до межвоенного периода». Сравнительные исследования в обществе и истории . 59 (3): 519–549. дои : 10.1017/S0010417517000159 . S2CID 149372568 .

- ^ Сануэса, Карлос (2011). «Дебаты о «немецком колдовстве» и роли немецкой науки в Чили в конце XIX века» (PDF) . Идеи путешествий и их объекты. Научный обмен между Германией и Южной Америкой. Мадрид – Франкфурт-на-Майне: Iberoamericana – Vervuert (на испанском языке). стр. 29–40.

- ^ Шейнин, Давид М.К., изд. (2015). Спортивная культура в истории Латинской Америки . Издательство Питтсбургского университета. ISBN 978-0-8229-6337-0 .

- ^ Торрес, Сезар Р. (2006). «Латиноамериканский «олимпийский взрыв» 1920-х годов: причины и последствия». Международный журнал истории спорта . 23 (7): 1088–111. дои : 10.1080/09523360600832320 . S2CID 144085742 .

- ^ Гедес, Клаудия (2011). « Изменение культурного ландшафта: английские инженеры, американские миссионеры и YMCA приносят спорт в Бразилию - с 1870-х по 1930-е годы». Международный журнал истории спорта . 28 (17): 2594–608. дои : 10.1080/09523367.2011.627200 . S2CID 161584922 .

- ^ Дитши, Пол (2013). «Сделать футбол глобальным? ФИФА, Европа и неевропейский футбольный мир, 1912–74». Журнал глобальной истории . 8 (2): 279–298. дои : 10.1017/S1740022813000223 . S2CID 162747279 .

- ^ Овери, Р.Дж. (2015) [1-й паб. 2010: Лонгман]. Межвоенный кризис, 1919–1939 (2-е исправленное изд.). Лондон, Нью-Йорк: Рутледж. ISBN 978-1-1381-379-36 . OCLC 949747872 . Проверено 11 августа 2017 г.

- ^ Джон Джейкобсон, «Есть ли новая международная история 1920-х годов?». American Historical Review 88.3 (1983): 617–645 онлайн. Архивировано 3 ноября 2020 года в Wayback Machine .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]- Моррис, Ричард Б. и Грэм В. Ирвин, ред. Энциклопедия Харпера современного мира: краткая справочная история с 1760 года по настоящее время (1970) онлайн

- Альбрехт-Карри, Рене. Дипломатическая история Европы со времени Венского конгресса (1958 г.), 736 стр.; базовое введение, 1815–1955 гг. , онлайн, можно бесплатно взять напрокат

- Берг-Шлоссер, Дирк и Джереми Митчелл, ред. Авторитаризм и демократия в Европе, 1919–39: сравнительный анализ (Springer, 2002).

- Берман, Шери . Социал-демократический момент: идеи и политика в создании межвоенной Европы (Harvard UP, 2009).

- Боуман, Исайя. «Новый мир: проблемы политической географии» (4-е изд. 1928 г.), сложный глобальный охват; 215 карт; онлайн

- Брендон, Пирс. Темная долина: Панорама 1930-х годов (2000) - всеобъемлющая глобальная политическая история; 816 стр. отрывок

- Камбон, Жюль, изд. Внешняя политика держав (1935). Очерки экспертов, охватывающие Францию, Германию, Великобританию, Италию, Японию, Россию и США. Интернет бесплатно.

- Кларк, Линда Дарус, изд. Межвоенная Америка: 1920–1940: Основные источники по истории США (2001).

- Корс, Патрик О. «Первые« настоящие » мирные соглашения после Первой мировой войны: Великобритания, Соединенные Штаты и Лондонские и Локарнские соглашения, 1923–1925». Современная европейская история 12.1 (2003): 1-31.

- Костильола, Фрэнк К. Неуклюжее господство: американские политические, экономические и культурные отношения с Европой, 1919–1933 (Cornell University Press, 2018).

- Дейли, Энди и Дэвид Г. Уильямсон. (2012) Миротворчество, Поддержание мира: международные отношения 1918–36 (2012) 244 стр; учебник, богато иллюстрированный диаграммами, современными фотографиями и цветными плакатами.

- Думанис, Николас, изд. Оксфордский справочник по европейской истории, 1914–1945 гг. (Oxford UP, 2016).

- Дуус, Питер, изд., Кембриджская история Японии, том. 6, Двадцатый век (1989), стр. 53–153, 217–340. онлайн

- Файнштейн, Чарльз Х., Питер Темин и Джанни Тониоло. Мировая экономика между мировыми войнами (Oxford UP, 2008), стандартный научный обзор.

- Фриман, Роберт. Межвоенные годы (1919–1939) (2014), краткий обзор

- Фриден, Джефф. «Отраслевой конфликт и внешнеэкономическая политика, 1914–1940». Международная организация 42.1 (1988): 59-90; сосредоточиться на политике США. DOI: https://doi.org/10.1017/S002081830000713X.

- Гаррати, Джон А. Великая депрессия: исследование причин, хода и последствий всемирной депрессии 1930-х годов, глазами современников (1986). онлайн

- Гаторн-Харди, Джеффри Малкольм. Краткая история международных отношений, 1920–1934 гг. (Оксфордский университет, 1952 г.).

- Гренвилл, JAS (2000). История мира в двадцатом веке . стр. 77–254. Онлайн бесплатно взять взаймы

- Грифт, Лисбет ван де и Амалия Риби Форклаз, ред. Управление сельскими районами в межвоенной Европе (2017 г.)

- Гроссман, Марк изд. Энциклопедия межвоенных лет: с 1919 по 1939 год (2000).

- Хаслак, Эл. Иностранные дела с 1919 по 1937 год (издательство Кембриджского университета, 1938).

- Хикс, Джон Д. Республиканское господство, 1921–1933 (1960) для США онлайн

- Хобсбаум, Эрик Дж. (1994). Эпоха крайностей: мировая история, 1914–1991 гг . – вид слева.

- Касер, М.К. и Э.А. Радиче, ред. Экономическая история Восточной Европы 1919–1975: Том II: Межвоенная политика, война и реконструкция (1987)

- Кейлор, Уильям Р. (2001). Мир двадцатого века: международная история (4-е изд.).

- Кошар, Руди. Расколотые классы: политика и низшие средние классы в межвоенной Европе (1990).

- Кинастон, Дэвид (2017). До последнего песка времени: история Банка Англии, 1694–2013 гг . Нью-Йорк: Блумсбери . стр. 290–376. ISBN 978-1408868560 .

- Любберт, Грегори М. Либерализм, фашизм или социал-демократия: социальные классы и политические истоки режимов в межвоенной Европе (Oxford UP, 1991).

- Маркс, Салли (2002). Спад европейского господства: международная история мира 1914–1945 гг . Оксфорд УП. стр. 121–342.

- Матера, Марк и Сьюзен Кингсли Кент. Глобальные 1930-е годы: Международное десятилетие (Routledge, 2017) , отрывок

- Мазовер, Марк (1997), «Меньшинства и Лига Наций в межвоенной Европе», Дедал , 126 (2): 47–63, JSTOR 20027428

- Мельцер, Аллан Х. (2003). История Федеральной резервной системы – Том 1: 1913–1951 гг . Чикаго: Издательство Чикагского университета . стр. 90–545. ISBN 978-0226520001 .

- Моват, CL изд. (1968). Новая Кембриджская современная история, Vol. 12: Изменение баланса мировых сил, 1898–1945 (2-е изд.). – 25 глав от экспертов; 845 стр.; первое издание (1960 г.) под редакцией Дэвида Томпсона имеет то же название, но множество разных глав.

- Моват, Чарльз Лох. Британия между войнами, 1918–1940 (1955), 690 стр; тщательное научное освещение; упор на политику. онлайн

- Мюррей, Уильямсон и Аллан Р. Миллетт, ред. Военные инновации в межвоенный период (1998)

- Ньюман, Сара и Мэтт Хоулбрук, ред. Пресса и популярная культура в межвоенной Европе (2015)

- Овери, Р. Дж. Межвоенный кризис 1919–1939 гг. (2-е изд. 2007 г.)

- Ротшильд, Джозеф. Восточно-Центральная Европа между двумя мировыми войнами (Университет Вашингтона, 2017).

- Сетон-Уотсон, Хью. (1945) Восточная Европа между войнами 1918–1941 (1945) онлайн

- Сомервелл, округ Колумбия (1936). Правление короля Георга V. – 550 стр.; широкое политическое, социальное и экономическое освещение Великобритании, 1910–35 гг.

- Зонтаг, Рэймонд Джеймс. Разбитый мир, 1919–1939 (1972) онлайн ; широкий обзор европейской истории

- Штайнер, Зара. Погасший свет: Европейская международная история 1919–1933 гг . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 2008.

- Штайнер, Зара. Триумф тьмы: Европейская международная история 1933–1939 гг . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 2011.

- Тойнби, AJ Обзор международных отношений 1920–1923 (1924) онлайн ; обзор международных отношений Ежегодный за 1920–1937 гг. Онлайн ; Обзор международных отношений 1924 г. (1925 г.); Обзор международных отношений 1925 (1926) онлайн ; Обзор международных отношений 1924 (1925) онлайн ; Обзор международных отношений 1927 (1928) онлайн ; Обзор международных отношений 1928 (1929) онлайн ; Обзор международных отношений 1929 (1930) онлайн ; Обзор международных отношений 1932 (1933) онлайн ; Обзор международных отношений 1934 (1935), основное внимание уделяется Европе, Ближнему Востоку и Дальнему Востоку; Обзор международных отношений 1936 (1937) онлайн

- Ватт, округ Колумбия и др., История мира в двадцатом веке (1968), стр. 301–530.

- Уилер-Беннетт, Джон. Мюнхен: Пролог к трагедии, (1948) широкое освещение дипломатии 1930-х годов.

- Захманн, Урс Матиас. Азия после Версаля: азиатские взгляды на Парижскую мирную конференцию и межвоенный порядок, 1919–33 (2017)

Историография

[ редактировать ]- Корнелиссен, Кристоф и Арндт Вайнрих, ред. Написание Великой войны - Историография Первой мировой войны с 1918 года по настоящее время (2020) скачать бесплатно; полное покрытие крупнейших стран.

- Джейкобсон, Джон. «Существует ли новая международная история 1920-х годов?». American Historical Review 88.3 (1983): 617–645 онлайн.

- Зонтаг, Рэймонд Джеймс. «Между войнами». Pacific Historical Review 29.1 (1960): 1–17 онлайн .

Первоисточники

[ редактировать ]- Кейт, Артур Берридейл, изд. Речи и документы по международным делам, том I (1938) онлайн бесплатно, том 1, том 2, онлайн бесплатно; все в английском переводе

Внешние ссылки

[ редактировать ]- широкий спектр дипломатических документов из многих стран . Архивировано 7 марта 2021 года в Wayback Machine . Издание колледжа Маунт-Холиок.

- «Британия с 1919 года по настоящее время» Несколько больших коллекций первоисточников и иллюстраций.

- Первоисточники