арамейский

| арамейский | |

|---|---|

| арамейский Арамаит | |

| Область | Плодородный полумесяц ( Левант , Месопотамия , Синай и Юго-Восточная Анатолия ), Восточная Аравия [1] |

Афро-азиатский

| |

Ранние формы | |

| Dialects | |

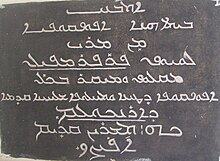

| Syriac alphabet (Christian) Mandaic (Mandaean) Hebrew alphabet (Jewish) Historically Phoenician alphabet, Aramaic alphabet | |

| Language codes | |

| ISO 639-3 | Variously:arc – Imperial Aramaicsyc – Classical Syriacmyz – Classical Mandaicxrm – Armazic languagebjf – Barzani Neo-Aramaicbhn – Bohtan Neo-Aramaichrt – Hertevin Neo-Aramaicaij – Inter-Zab Neo-Aramaictmr – Jewish Babylonian Aramaicjpa – Jewish Palestinian Aramaickqd – Koy Sanjaq Neo-Aramaiclhs – Mlaḥsô languagemid – Modern Mandaicoar – Old Aramaicsam – Samaritan Aramaic languagesyn – Senaya Neo-Aramaicsyr – Suret languagehuy – Trans-Zab Neo-Aramaictru – Turoyo languagetrg – Urmia Neo-Aramaicamw – Western Neo-Aramaic |

| Glottolog | aram1259 |

| Linguasphere | 12-AAA |

Арамейский ( еврейский вавилонский арамейский : ארמית , латинизированный: ˀərāmiṯ ; классический сирийский : rought , латинизированный: arāmāiṯ [а] ) — северо-западный семитский язык , зародившийся в древнем регионе Сирии и быстро распространившийся в Месопотамии , южном Леванте , юго-восточной Анатолии , Восточной Аравии. [3] [4] и Синайский полуостров , где на нем постоянно писали и говорили в разных вариантах. [5] уже более трех тысяч лет. [ нужна ссылка ]

Арамейский язык служил языком общественной жизни и управления древних королевств и империй, а также языком богослужения и религиозного изучения. На нескольких современных разновидностях, неоарамейских языках , до сих пор говорят ассирийцы , мандеи , евреи-мизрахи. [6] [7] [8] [9] и арамейцами (сирийцами) в городах Маалула и близлежащий Джуббадин в Сирии . [10] Классические разновидности используются в качестве литургических и литературных языков в нескольких церквях Западной Азии. [11][12] as well as in Judaism,[13][14] Samaritanism,[15] and Mandaeism.[16]

Aramaic belongs to the Northwest group of the Semitic language family, which also includes the mutually intelligible Canaanite languages such as Hebrew, Edomite, Moabite, Ekronite, Sutean, and Phoenician, as well as Amorite and Ugaritic.[17][18] Aramaic languages are written in the Aramaic alphabet, a descendant of the Phoenician alphabet, and the most prominent alphabet variant is the Syriac alphabet.[19] The Aramaic alphabet also became a base for the creation and adaptation of specific writing systems in some other Semitic languages of West Asia, such as the Hebrew alphabet and the Arabic alphabet.[20]

The Aramaic languages are now considered endangered, with several varieties used mainly by the older generations.[21] Researchers are working to record and analyze all of the remaining varieties of Neo-Aramaic languages before or in case they become extinct.[22][23] Aramaic dialects today form the mother tongues of the Arameans (Syriacs) in the Qalamoun mountains, Assyrians and Mandaeans, as well as some Mizrahi Jews.

Early Aramaic inscriptions date from 11th century BC, placing it among the earliest languages to be written down.[5] Aramaicist Holger Gzella notes, "The linguistic history of Aramaic prior to the appearance of the first textual sources in the ninth century BC remains unknown."[24] Aramaic is also believed by most historians and scholars to have been the primary language spoken by Jesus of Nazareth both for preaching and in everyday life.[25][26]

History

[edit]

Historically and originally, Aramaic was the language of the Arameans, a Semitic-speaking people of the region between the northern Levant and the northern Tigris valley. By around 1000 BC, the Arameans had a string of kingdoms in what is now part of Syria, Lebanon, Jordan, Turkey, and the fringes of southern Mesopotamia (Iraq). Aramaic rose to prominence under the Neo-Assyrian Empire (911–605 BC), under whose influence Aramaic became a prestige language after being adopted as a lingua franca of the empire by Assyrian kings, and its use was spread throughout Mesopotamia, the Levant and parts of Asia Minor, Arabian Peninsula, and Ancient Iran under Assyrian rule. At its height, Aramaic was spoken in what is now Iraq, Syria, Lebanon, Israel, Jordan, Kuwait, parts of southeast and south central Turkey, northern parts of the Arabian Peninsula and parts of northwest Iran, as well as the southern Caucasus, having gradually replaced several other related Semitic languages.[27][28][29]

According to the Babylonian Talmud (Sanhedrin 38b), the language spoken by Adam – the Bible's first human – was Aramaic.[30]

Aramaic was the language of Jesus,[31][32][33] who spoke the Galilean dialect during his public ministry, as well as the language of several sections of the Hebrew Bible, including parts of the books of Daniel and Ezra, and also the language of the Targum, the Aramaic translation of the Hebrew Bible.[34][35][36] It is also the language of the Jerusalem Talmud, Babylonian Talmud, and Zohar.

The scribes of the Neo-Assyrian bureaucracy also used Aramaic, and this practice was subsequently inherited by the succeeding Neo-Babylonian Empire (605–539 BC) and later by the Achaemenid Empire (539–330 BC).[37] Mediated by scribes that had been trained in the language, highly standardized written Aramaic, named by scholars Imperial Aramaic, progressively also became the lingua franca of public life, trade and commerce throughout Achaemenid territories.[38] Wide use of written Aramaic subsequently led to the adoption of the Aramaic alphabet and, as logograms, some Aramaic vocabulary in the Pahlavi scripts, which were used by several Middle Iranian languages, including Parthian, Middle Persian, Sogdian, and Khwarezmian.[39]

Some variants of Aramaic are also retained as sacred languages by certain religious communities. Most notable among them is Classical Syriac, the liturgical language of Syriac Christianity. It is used by several communities, including the Assyrian Church of the East, the Ancient Church of the East, the Chaldean Catholic Church, the Syriac Orthodox Church, the Syriac Catholic Church, the Maronite Church, and also the Saint Thomas Christians, Syriac Christians of Kerala, India.[40][41][42] One of the liturgical dialects was Mandaic,[16] which besides becoming a vernacular, Neo-Mandaic, also remained the liturgical language of Mandaeism.[43] Syriac was also the liturgical language of several now-extinct gnostic faiths, such as Manichaeism.

Neo-Aramaic languages are still spoken in the 21st century as a first language by many communities of Assyrians, Mizrahi Jews (in particular, the Jews of Kurdistan/Iraqi Jews), and Mandaeans of the Near East,[44][45] with the main Neo-Aramaic languages being Suret (~240,000 speakers) and Turoyo (~250,000 speakers).[46] Western Neo-Aramaic (~3,000)[47] persists in only two villages in the Anti-Lebanon Mountains in western Syria.[48] They have retained use of the once-dominant lingua franca despite subsequent language shifts experienced throughout the Middle East.

Name

[edit]

The connection between Chaldean, Syriac, and Samaritan as "Aramaic" was first identified in 1679 by German theologian Johann Wilhelm Hilliger.[51][52] In 1819–21 Ulrich Friedrich Kopp published his Bilder und Schriften der Vorzeit ("Images and Inscriptions of the Past"), in which he established the basis of the paleographical development of the Northwest Semitic scripts.[53] Kopp criticised Jean-Jacques Barthélemy and other scholars who had characterized all the then-known inscriptions and coins as Phoenician, with "everything left to the Phoenicians and nothing to the Arameans, as if they could not have written at all".[54] Kopp noted that some of the words on the Carpentras Stele corresponded to the Aramaic in the Book of Daniel, and in the Book of Ruth.[55]

Josephus and Strabo (the latter citing Posidonius) both stated that the "Syrians" called themselves "Arameans".[56][57][58][59] The Septuagint, the earliest extant full copy of the Hebrew Bible, a Greek translation, used the terms Syria and Syrian where the Masoretic Text, the earliest extant Hebrew copy of the Bible, uses the terms Aramean and Aramaic;[60][61][62] numerous later bibles followed the Septuagint's usage, including the King James Version.[63] This connection between the names Syrian and Aramaic was discussed in 1835 by Étienne Marc Quatremère.[64][65]

In historical sources, Aramaic language is designated by two distinctive groups of terms, first of them represented by endonymic (native) names, and the other one represented by various exonymic (foreign in origin) names. Native (endonymic) terms for Aramaic language were derived from the same word root as the name of its original speakers, the ancient Arameans. Endonymic forms were also adopted in some other languages, like ancient Hebrew. In the Torah (Hebrew Bible), "Aram" is used as a proper name of several people including descendants of Shem,[66] Nahor,[67] and Jacob.[68][69] Ancient Aram, bordering northern Israel and what is now called Syria, is considered the linguistic center of Aramaic, the language of the Arameans who settled the area during the Bronze Age c. 3500 BC. The language is often mistakenly considered to have originated within Assyria (Iraq). In fact, Arameans carried their language and writing into Mesopotamia by voluntary migration, by forced exile of conquering armies, and by nomadic Chaldean invasions of Babylonia during the period from 1200 to 1000 BC.[70]

Unlike in Hebrew, designations for Aramaic language in some other ancient languages were mostly exonymic. In ancient Greek, Aramaic language was most commonly known as the "Syrian language",[64] in relation to the native (non-Greek) inhabitants of the historical region of Syria. Since the name of Syria itself emerged as a variant of Assyria,[71][72] the biblical Ashur,[73] and Akkadian Ashuru,[74] a complex set of semantic phenomena was created, becoming a subject of interest both among ancient writers and modern scholars.

The Koine Greek word Ἑβραϊστί (Hebraïstí) has been translated as "Aramaic" in some versions of the Christian New Testament, as Aramaic was at that time the language commonly spoken by the Jews.[75][76] However, Ἑβραϊστί is consistently used in Koine Greek at this time to mean Hebrew and Συριστί (Syristi) is used to mean Aramaic.[77] In Biblical scholarship, the term "Chaldean" was for many years used as a synonym of Aramaic, due to its use in the book of Daniel and subsequent interpretation by Jerome.[78]

Geographic distribution

[edit]

During the Neo-Assyrian and Neo-Babylonian Empires, Arameans, the native speakers of Aramaic, began to settle in greater numbers in Babylonia, and later in the heartland of Assyria, also known as the "Arbela triangle" (Assur, Nineveh, and Arbela).[79] The influx eventually resulted in the Neo-Assyrian Empire (911–605 BC) adopting an Akkadian-influenced Imperial Aramaic as the lingua franca of its empire.[38] This policy was continued by the short-lived Neo-Babylonian Empire and the Medes, and all three empires became operationally bilingual in written sources, with Aramaic used alongside Akkadian.[80] The Achaemenid Empire (539–323 BC) continued this tradition, and the extensive influence of these empires led to Aramaic gradually becoming the lingua franca of most of western Asia, Anatolia, the Caucasus, and Egypt.[27][29]

Beginning with the rise of the Rashidun Caliphate and the early Muslim conquests in the late seventh century, Arabic gradually replaced Aramaic as the lingua franca of the Near East.[81] However, Aramaic remains a spoken, literary, and liturgical language for local Christians and also some Jews. Aramaic also continues to be spoken by the Assyrians of northern Iraq, northeastern Syria, southeastern Turkey, and northwest Iran, with diaspora communities in Armenia, Georgia, Azerbaijan, and southern Russia. The Mandaeans also continue to use Classical Mandaic as a liturgical language, although most now speak Arabic as their first language.[43] There are still also a small number of first-language speakers of Western Aramaic varieties in isolated villages in western Syria.

Being in contact with other regional languages, some Neo-Aramaic dialects were often engaged in the mutual exchange of influences, particularly with Arabic,[81] Iranian,[82] and Kurdish.[83]

The turbulence of the last two centuries (particularly the Assyrian genocide, also known as Seyfo "Sword" in Syriac, has seen speakers of first-language and literary Aramaic dispersed throughout the world. However, there are several sizable Assyrian towns in northern Iraq, such as Alqosh, Bakhdida, Bartella, Tesqopa, and Tel Keppe, and numerous small villages, where Aramaic is still the main spoken language, and many large cities in this region also have Suret-speaking communities, particularly Mosul, Erbil, Kirkuk, Dohuk, and al-Hasakah. In modern Israel, the only native Aramaic-speaking population are the Jews of Kurdistan, although the language is dying out.[84] However, Aramaic is also experiencing a revival among Maronites in Israel in Jish.[85]

Aramaic languages and dialects

[edit]Aramaic is often spoken of as a single language but is actually a group of related languages.[86] Some languages differ more from each other than the Romance languages do among themselves. Its long history, extensive literature, and use by different religious communities are all factors in the diversification of the language. Some Aramaic dialects are mutually intelligible, whereas others are not, similar to the situation with modern varieties of Arabic.

Some Aramaic languages are known under different names; for example, Syriac is particularly used to describe the Eastern Aramaic variety spoken by Syriac Christian communities in northern Iraq, southeastern Turkey, northeastern Syria, and northwestern Iran, and the Saint Thomas Christians in Kerala, India. Most dialects can be described as either "Eastern" or "Western", the dividing line being roughly the Euphrates, or slightly west of it.

It is also helpful to distinguish modern living languages, or Neo-Aramaics, and those that are still in use as literary or liturgical languages or are only of interest to scholars. Although there are some exceptions to this rule, this classification gives "Old", "Middle", and "Modern" periods alongside "Eastern" and "Western" areas to distinguish between the various languages and dialects that are Aramaic.

Writing system

[edit]

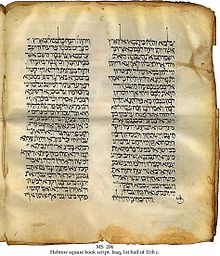

The earliest Aramaic alphabet was based on the Phoenician alphabet. In time, Aramaic developed its distinctive "square" style. The ancient Israelites and other peoples of Canaan adopted this alphabet for writing their own languages. Thus, it is better known as the Hebrew alphabet. This is the writing system used in Biblical Aramaic and other Jewish writing in Aramaic. The other main writing system used for Aramaic was developed by Christian communities: a cursive form known as the Syriac alphabet. A highly modified form of the Aramaic alphabet, the Mandaic alphabet, is used by the Mandaeans.[43]

In addition to these writing systems, certain derivatives of the Aramaic alphabet were used in ancient times by particular groups: the Nabataean alphabet in Petra and the Palmyrene alphabet in Palmyra. In modern times, Turoyo (see below) has sometimes been written in a Latin script.

Periodization

[edit] |

Periodization of historical development of Aramaic language has been the subject of particular interest for scholars, who proposed several types of periodization, based on linguistic, chronological and territorial criteria. Overlapping terminology, used in different periodizations, led to the creation of several polysemic terms, that are used differently among scholars. Terms like: Old Aramaic, Ancient Aramaic, Early Aramaic, Middle Aramaic, Late Aramaic (and some others, like Paleo-Aramaic), were used in various meanings, thus referring (in scope or substance) to different stages in historical development of Aramaic language.[87][88][89]

Most commonly used types of periodization are those of Klaus Beyer and Joseph Fitzmyer.

Periodization of Klaus Beyer (1929–2014):[90]

- Old Aramaic, from the earliest records, to c. 200 AD

- Middle Aramaic, from c. 200 AD, to c. 1200 AD

- Modern Aramaic, from c. 1200 AD, up to the modern times

Periodization of Joseph Fitzmyer (1920–2016):[91]

- Old Aramaic, from the earliest records, to regional prominence c. 700 BC

- Official Aramaic, from c. 700 BC, to c. 200 BC

- Middle Aramaic, from c. 200 BC, to c. 200 AD

- Late Aramaic, from c. 200 AD, to c. 700 AD

- Modern Aramaic, from c. 700 AD, up to the modern times

Recent periodization of Aaron Butts:[92]

- Old Aramaic, from the earliest records, to c. 538 BC

- Achaemenid Aramaic, from c. 538 BC, to c. 333 BC

- Middle Aramaic, from c. 333 BC, to c. 200 AD

- Late Aramaic, from c. 200 AD, to c. 1200 AD

- Neo-Aramaic, from c. 1200 AD, up to the modern times

Old Aramaic

[edit]

Aramaic's long history and diverse and widespread use has led to the development of many divergent varieties, which are sometimes considered dialects, though they have become distinct enough over time that they are now sometimes considered separate languages. Therefore, there is not one singular, static Aramaic language; each time and place rather has had its own variation. The more widely spoken Eastern Aramaic languages are largely restricted to Assyrian, Mandean and Mizrahi Jewish communities in Iraq, northeastern Syria, northwestern Iran, and southeastern Turkey, whilst the severely endangered Western Neo-Aramaic language is spoken by small Christian and Muslim communities in the Anti-Lebanon mountains, and closely related western varieties of Aramaic[94] persisted in Mount Lebanon until as late as the 17th century.[95]The term "Old Aramaic" is used to describe the varieties of the language from its first known use, until the point roughly marked by the rise of the Sasanian Empire (224 AD), dominating the influential, eastern dialect region. As such, the term covers over thirteen centuries of the development of Aramaic. This vast time span includes all Aramaic that is now effectively extinct. Regarding the earliest forms, Beyer suggests that written Aramaic probably dates from the 11th century BCE,[96] as it is established by the 10th century, to which he dates the oldest inscriptions of northern Syria. Heinrichs uses the less controversial date of the 9th century,[97] for which there is clear and widespread attestation.

The central phase in the development of Old Aramaic was its official use by the Neo-Assyrian Empire (911–608 BC), Neo-Babylonian Empire (620–539 BC), and Achaemenid Empire (500–330 BC). The period before this, dubbed "Ancient Aramaic", saw the development of the language from being spoken in Aramaean city-states to become a major means of communication in diplomacy and trade throughout Mesopotamia, the Levant, and Egypt. After the fall of the Achaemenid Empire, local vernaculars became increasingly prominent, fanning the divergence of an Aramaic dialect continuum and the development of differing written standards.

Ancient Aramaic

[edit]"Ancient Aramaic" refers to the earliest known period of the language, from its origin until it becomes the lingua franca of the Fertile Crescent. It was the language of the Aramean city-states of Damascus, Hamath, and Arpad.[98]

There are inscriptions that evidence the earliest use of the language, dating from the 10th century BC. These inscriptions are mostly diplomatic documents between Aramaean city-states. The alphabet of Aramaic at this early period seems to be based on the Phoenician alphabet, and there is a unity in the written language. It seems that, in time, a more refined alphabet, suited to the needs of the language, began to develop from this in the eastern regions of Aram. Due to increasing Aramean migration eastward, the Western periphery of Assyria became bilingual in Akkadian and Aramean at least as early as the mid-9th century BC. As the Neo-Assyrian Empire conquered Aramean lands west of the Euphrates, Tiglath-Pileser III made Aramaic the Empire's second official language, and it eventually supplanted Akkadian completely.

From 700 BC, the language began to spread in all directions, but lost much of its unity. Different dialects emerged in Assyria, Babylonia, the Levant and Egypt. Around 600 BC, Adon, a Canaanite king, used Aramaic to write to an Egyptian Pharaoh.[99]

Imperial Aramaic

[edit]| Arameans |

|---|

| Syro-Hittite states |

| Aramean kings |

| Aramean cities |

| Sources |

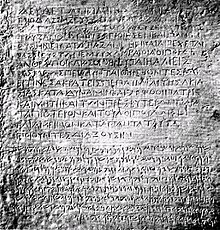

Around 500 BC, following the Achaemenid (Persian) conquest of Mesopotamia under Darius I, Aramaic (as had been used in that region) was adopted by the conquerors as the "vehicle for written communication between the different regions of the vast empire with its different peoples and languages. The use of a single official language, which modern scholarship has dubbed Official Aramaic or Imperial Aramaic,[100][37][101] can be assumed to have greatly contributed to the astonishing success of the Achaemenids in holding their far-flung empire together for as long as they did".[102] In 1955, Richard Frye questioned the classification of Imperial Aramaic as an "official language", noting that no surviving edict expressly and unambiguously accorded that status to any particular language.[103] Frye reclassifies Imperial Aramaic as the lingua franca of the Achaemenid territories, suggesting then that the Achaemenid-era use of Aramaic was more pervasive than generally thought.

Imperial Aramaic was highly standardised; its orthography was based more on historical roots than any spoken dialect, and the inevitable influence of Persian gave the language a new clarity and robust flexibility. For centuries after the fall of the Achaemenid Empire (in 330 BC), Imperial Aramaic – or a version thereof near enough for it to be recognisable – would remain an influence on the various native Iranian languages. Aramaic script and – as ideograms – Aramaic vocabulary would survive as the essential characteristics of the Pahlavi scripts.[104]

One of the largest collections of Imperial Aramaic texts is that of the Persepolis Administrative Archives, found at Persepolis, which number about five hundred.[105] Many of the extant documents witnessing to this form of Aramaic come from Egypt, and Elephantine in particular (see Elephantine papyri). Of them, the best known is the Story of Ahikar, a book of instructive aphorisms quite similar in style to the biblical Book of Proverbs. Consensus as of 2022[update] regards the Aramaic portion of the Biblical book of Daniel (i.e., 2:4b–7:28) as an example of Imperial (Official) Aramaic.[106]

Achaemenid Aramaic is sufficiently uniform that it is often difficult to know where any particular example of the language was written. Only careful examination reveals the occasional loan word from a local language.

A group of thirty Aramaic documents from Bactria have been discovered, and an analysis was published in November 2006. The texts, which were rendered on leather, reflect the use of Aramaic in the 4th century BC Achaemenid administration of Bactria and Sogdia.[107]

Biblical Aramaic

[edit]Biblical Aramaic is the Aramaic found in four discrete sections of the Bible:

- Ezra[108] – documents from the Achaemenid period (5th century BC) concerning the restoration of the temple in Jerusalem.

- Daniel[109] – five tales and an apocalyptic vision.[110]

- Jeremiah 10:11 – a single sentence in the middle of a Hebrew text denouncing idolatry.

- Genesis[111] – translation of a Hebrew place-name.

Biblical Aramaic is a somewhat hybrid dialect. It is theorized that some Biblical Aramaic material originated in both Babylonia and Judaea before the fall of the Achaemenid dynasty.

Biblical Aramaic presented various challenges for writers who were engaged in early Biblical studies. Since the time of Jerome of Stridon (d. 420), Aramaic of the Bible was named as "Chaldean" (Chaldaic, Chaldee).[112] That label remained common in early Aramaic studies, and persisted up into the nineteenth century. The "Chaldean misnomer" was eventually abandoned, when modern scholarly analyses showed that Aramaic dialect used in Hebrew Bible was not related to ancient Chaldeans and their language.[113][114][115]

Post-Achaemenid Aramaic

[edit]

The fall of the Achaemenid Empire (c. 334–330 BC), and its replacement with the newly created political order, imposed by Alexander the Great (d. 323 BC) and his Hellenistic successors, marked an important turning point in the history of Aramaic language. During the early stages of the post-Achaemenid era, public use of Aramaic language was continued, but shared with the newly introduced Greek language. By the year 300 BC, all of the main Aramaic-speaking regions came under political rule of the newly created Seleucid Empire that promoted Hellenistic culture, and favored Greek language as the main language of public life and administration. During the 3rd century BCE, Greek overtook Aramaic in many spheres of public communication, particularly in highly Hellenized cities throughout the Seleucid domains. However, Aramaic continued to be used, in its post-Achaemenid form, among upper and literate classes of native Aramaic-speaking communities, and also by local authorities (along with the newly introduced Greek). Post-Achaemenid Aramaic, that bears a relatively close resemblance to that of the Achaemenid period, continued to be used up to the 2nd century BCE.[116]

By the end of the 2nd century BC, several variants of Post-Achaemenid Aramaic emerged, bearing regional characteristics. One of them was Hasmonaean Aramaic, the official administrative language of Hasmonaean Judaea (142–37 BC), alongside Hebrew, which was the language preferred in religious and some other public uses (coinage). It influenced the Biblical Aramaic of the Qumran texts, and was the main language of non-biblical theological texts of that community. The major Targums, translations of the Hebrew Bible into Aramaic, were originally composed in Hasmonaean Aramaic. It also appears in quotations in the Mishnah and Tosefta, although smoothed into its later context. It is written quite differently from Achaemenid Aramaic; there is an emphasis on writing as words are pronounced rather than using etymological forms.

The use of written Aramaic in the Achaemenid bureaucracy also precipitated the adoption of Aramaic(-derived) scripts to render a number of Middle Iranian languages. Moreover, many common words, including even pronouns, particles, numerals, and auxiliaries, continued to written as Aramaic "words" even when writing Middle Iranian languages. In time, in Iranian usage, these Aramaic "words" became disassociated from the Aramaic language and came to be understood as signs (i.e. logograms), much like the symbol '&' is read as "and" in English and the original Latin et is now no longer obvious. Under the early 3rd-century BC Parthian Arsacids, whose government used Greek but whose native language was Parthian, the Parthian language and its Aramaic-derived writing system both gained prestige. This in turn also led to the adoption of the name 'pahlavi' (< parthawi, "of the Parthians") for that writing system. The Persian Sassanids, who succeeded the Parthian Arsacids in the mid-3rd century AD, subsequently inherited/adopted the Parthian-mediated Aramaic-derived writing system for their own Middle Iranian ethnolect as well.[117][118] That particular Middle Iranian dialect, Middle Persian, i.e. the language of Persia proper, subsequently also became a prestige language. Following the conquest of the Sassanids by the Arabs in the 7th-century, the Aramaic-derived writing system was replaced by the Arabic alphabet in all but Zoroastrian usage, which continued to use the name 'pahlavi' for the Aramaic-derived writing system and went on to create the bulk of all Middle Iranian literature in that writing system.

Other regional dialects continued to exist alongside these, often as simple, spoken variants of Aramaic. Early evidence for these vernacular dialects is known only through their influence on words and names in a more standard dialect. However, some of those regional dialects became written languages by the 2nd century BC. These dialects reflect a stream of Aramaic that is not directly dependent on Achaemenid Aramaic, and they also show a clear linguistic diversity between eastern and western regions.

Targumic

[edit]Babylonian Targumic is the later post-Achaemenid dialect found in the Targum Onqelos and Targum Jonathan, the "official" targums. The original, Hasmonaean targums had reached Babylon sometime in the 2nd or 3rd century AD. They were then reworked according to the contemporary dialect of Babylon to create the language of the standard targums. This combination formed the basis of Babylonian Jewish literature for centuries to follow.

Galilean Targumic is similar to Babylonian Targumic. It is the mixing of literary Hasmonaean with the dialect of Galilee. The Hasmonaean targums reached Galilee in the 2nd century AD, and were reworked into this Galilean dialect for local use. The Galilean Targum was not considered an authoritative work by other communities, and documentary evidence shows that its text was amended. From the 11th century AD onwards, once the Babylonian Targum had become normative, the Galilean version became heavily influenced by it.

Babylonian Documentary Aramaic

[edit]Babylonian Documentary Aramaic is a dialect in use from the 3rd century AD onwards. It is the dialect of Babylonian private documents, and, from the 12th century, all Jewish private documents are in Aramaic. It is based on Hasmonaean with very few changes. This was perhaps because many of the documents in BDA are legal documents, the language in them had to be sensible throughout the Jewish community from the start, and Hasmonaean was the old standard.

Nabataean

[edit]Nabataean Aramaic was the written language of the Arab kingdom of Nabataea, whose capital was Petra. The kingdom (c. 200 BC – 106 AD) controlled the region to the east of the Jordan River, the Negev, the Sinai Peninsula, and the northern Hijaz, and supported a wide-ranging trade network. The Nabataeans used imperial Aramaic for written communications, rather than their native Arabic. Nabataean Aramaic developed from Imperial Aramaic, with some influence from Arabic: "l" is often turned into "n", and there are some Arabic loanwords. Arabic influence on Nabataean Aramaic increased over time. Some Nabataean Aramaic inscriptions date from the early days of the kingdom, but most datable inscriptions are from the first four centuries AD. The language is written in a cursive script that was the precursor to the Arabic alphabet. After annexation by the Romans in 106 AD, most of Nabataea was subsumed into the province of Arabia Petraea, the Nabataeans turned to Greek for written communications, and the use of Aramaic declined.

Palmyrene

[edit]Palmyrene Aramaic is the dialect that was in use in the multicultural[119] city state of Palmyra in the Syrian Desert from 44 BC to 274 AD. It was written in a rounded script, which later gave way to cursive Estrangela. Like Nabataean, Palmyrene was influenced by Arabic, but to a much lesser degree.

Eastern dialects

[edit]

In the eastern regions (from Mesopotamia to Persia), dialects like Palmyrene Aramaic and Arsacid Aramaic gradually merged with the regional vernacular dialects, thus creating languages with a foot in Achaemenid and a foot in regional Aramaic.

In the Kingdom of Osroene, founded in 132 BCE and centred in Edessa (Urhay), the regional dialect became the official language: Edessan Aramaic (Urhaya), that later came to be known as Classical Syriac. On the upper reaches of the Tigris, East Mesopotamian Aramaic flourished, with evidence from the regions of Hatra and Assur.[120]

Tatian the Assyrian (or Syrian), the author of the gospel harmony the Diatessaron came from Adiabene (Syr. Beth-Hadiab),[121] and perhaps wrote his work (172 AD) in East Mesopotamian rather than Classical Syriac or Greek. In Babylonia, the regional dialect was used by the Jewish community, Jewish Old Babylonian (from c. 70 AD). This everyday language increasingly came under the influence of Biblical Aramaic and Babylonian Targumic.

The written form of Mandaic, the language of Mandaeism, was descended from the Arsacid chancery script.[122]

Western dialects

[edit]The western regional dialects of Aramaic followed a similar course to those of the east. They are quite distinct from the eastern dialects and Imperial Aramaic. Aramaic came to coexist with Canaanite dialects, eventually completely displacing Phoenician in the first century BC and Hebrew around the turn of the fourth century AD.

The form of Late Old Western Aramaic used by the Jewish community is best attested, and is usually referred to as Jewish Old Palestinian. Its oldest form is Old East Jordanian, which probably comes from the region of Caesarea Philippi. This is the dialect of the oldest manuscript of the Book of Enoch (c. 170 BC). The next distinct phase of the language is called Old Judaean lasting into the second century AD. Old Judean literature can be found in various inscriptions and personal letters, preserved quotations in the Talmud and receipts from Qumran. Josephus' first, non-extant edition of his The Jewish War was written in Old Judean.

The Old East Jordanian dialect continued to be used into the first century AD by pagan communities living to the east of the Jordan. Their dialect is often then called Pagan Old Palestinian, and it was written in a cursive script somewhat similar to that used for Old Syriac. A Christian Old Palestinian dialect may have arisen from the pagan one, and this dialect may be behind some of the Western Aramaic tendencies found in the otherwise eastern Old Syriac gospels (see Peshitta).

Languages during Jesus' lifetime

[edit]It is generally believed by Christian scholars that in the first century, Jews in Judea primarily spoke Aramaic with a decreasing number using Hebrew as their first language, though many learned Hebrew as a liturgical language. Additionally, Koine Greek was the lingua franca of the Near East in trade, among the Hellenized classes (much like French in the 18th, 19th, and 20th centuries in Europe), and in the Roman administration. Latin, the language of the Roman army and higher levels of administration, had almost no impact on the linguistic landscape.

In addition to the formal, literary dialects of Aramaic based on Hasmonean and Babylonian, there were a number of colloquial Aramaic dialects. Seven Western Aramaic varieties were spoken in the vicinity of Judea in Jesus' time. They were probably distinctive yet mutually intelligible. Old Judean was the prominent dialect of Jerusalem and Judaea. The region of Ein Gedi spoke the Southeast Judaean dialect. Samaria had its distinctive Samaritan Aramaic, where the consonants "he", "heth", and "'ayin" all became pronounced as "aleph". Galilean Aramaic, the dialect of Jesus' home region, is only known from a few place names, the influences on Galilean Targumic, some rabbinic literature and a few private letters. It seems to have a number of distinctive features: diphthongs are never simplified into monophthongs. East of the Jordan, the various dialects of East Jordanian were spoken. In the region of Damascus and the Anti-Lebanon Mountains, Damascene Aramaic was spoken (deduced mostly from Modern Western Aramaic). Finally, as far north as Aleppo, the western dialect of Orontes Aramaic was spoken.

The three languages, especially Hebrew and Aramaic, influenced one another through loanwords and semantic loans. Hebrew words entered Jewish Aramaic. Most were mostly technical religious words, but a few were everyday words like עץ ʿēṣ "wood". Conversely, Aramaic words, such as māmmôn "wealth", were borrowed into Hebrew, and Hebrew words acquired additional senses from Aramaic. For instance, Hebrew ראוי rā'ûi "seen" borrowed the sense "worthy, seemly" from the Aramaic ḥzî meaning "seen" and "worthy".

The Greek of the New Testament preserves some semiticisms, including transliterations of Semitic words. Some are Aramaic,[123] like talitha (ταλιθα), which represents the noun טליתא ṭalīṯā,[124] and others may be either Hebrew or Aramaic like רבוני Rabbounei (Ραββουνει), which means "my master/great one/teacher" in both languages.[125] Other examples:

- "Talitha kumi" (טליתא קומי)[124]

- "Ephphatha" (אתפתח)[126]

- "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" (?אלי, אלי, למה שבקתני)[127]

The 2004 film The Passion of the Christ used Aramaic for much of its dialogue, specially reconstructed by a scholar, William Fulco, S.J. Where the appropriate words (in first-century Aramaic) were no longer known, he used the Aramaic of Daniel and fourth-century Syriac and Hebrew as the basis for his work.[128]

Middle Aramaic

[edit]During the Late Middle Aramaic period, spanning from 300 B.C.E. to 200 C.E., Aramaic diverged into its eastern and western branches. During this time, the nature of various Aramaic dialects began to change. The descendants of Imperial Aramaic ceased to be living languages, and the eastern and western regional dialects started to develop significant new literatures. Unlike many dialects of Old Aramaic, much is known about the vocabulary and grammar of Middle Aramaic.[129]

Eastern Middle Aramaic

[edit]The dialects of Old Eastern Aramaic continued in ancient Assyria, Babylon, and the Achaemenid Empire as written languages using various Aramaic scripts. Eastern Middle Aramaic comprises Classical Mandaic, Hatran, Jewish Babylonian Aramaic dialects, and Classical Syriac[130]

Syriac Aramaic

[edit]

Syriac Aramaic (also "Classical Syriac") is the literary, liturgical and often spoken language of Syriac Christianity. It originated by the first century AD in the region of Osroene, centered in Edessa, but its golden age was the fourth to eight centuries. This period began with the translation of the Bible into the language: the Peshitta, and the masterful prose and poetry of Ephrem the Syrian. Classical Syriac became the language of the Assyrian Church of the East, and the Syriac Orthodox Church and later the Nestorian Church. Missionary activity led to the spread of Syriac from Mesopotamia and Persia, into Central Asia, India, and China.[131][132]

Jewish Babylonian Aramaic

[edit]Jewish Middle Babylonian is the language employed by Jewish writers in Babylonia between the fourth and the eleventh century. It is most commonly identified with the language of the Babylonian Talmud (which was completed in the seventh century) and of post-Talmudic Geonic literature, which are the most important cultural products of Babylonian Judaism. The most important epigraphic sources for the dialect are the hundreds of incantation bowls written in Jewish Babylonian Aramaic.[133]

Mandaic Aramaic

[edit]Classical Mandaic, used as a liturgical language by the Mandaeans of Iraq and Iran, is a sister dialect to Jewish Babylonian Aramaic, though it is both linguistically and culturally distinct. It is the language in which the Mandaeans' gnostic religious literature was composed. It is characterized by a highly phonetic orthography and does not make use of vowel diacritics.[16]

Western Middle Aramaic

[edit]The dialects of Old Western Aramaic continued with Nabataean, Jewish Palestinian (in Hebrew "square script"), Samaritan Aramaic (in the Old Hebrew script), and Christian Palestinian (in Syriac Estrangela script).[134] Of these four, only Jewish Palestinian continued as a written language.[clarification needed]

Samaritan Aramaic

[edit]The Samaritan Aramaic is earliest attested by the documentary tradition of the Samaritans that can be dated back to the fourth century. Its modern pronunciation is based on the form used in the tenth century.[15]

Jewish Palestinian Aramaic

[edit]

In 135, after the Bar Kokhba revolt, many Jewish leaders, expelled from Jerusalem, moved to Galilee. The Galilean dialect thus rose from obscurity to become the standard among Jews in the west. This dialect was spoken not only in Galilee, but also in the surrounding parts. It is the linguistic setting for the Jerusalem Talmud (completed in the 5th century), Palestinian targumim (Jewish Aramaic versions of scripture), and midrashim (biblical commentaries and teaching). The standard vowel pointing for the Hebrew Bible, the Tiberian system (7th century), was developed by speakers of the Galilean dialect of Jewish Middle Palestinian. Classical Hebrew vocalisation, therefore, in representing the Hebrew of this period, probably reflects the contemporary pronunciation of this Aramaic dialect.[135]

Middle Judaean Aramaic, the descendant of Old Judaean Aramaic, was no longer the dominant dialect, and was used only in southern Judaea (the variant Engedi dialect continued throughout this period). Likewise, Middle East Jordanian Aramaic continued as a minor dialect from Old East Jordanian Aramaic. The inscriptions in the synagogue at Dura-Europos are either in Middle East Jordanian or Middle Judaean.

Christian Palestinian Aramaic

[edit]This was the language of the Christian Melkite (Chalcedonian) community, predominantly of Jewish descent, in Palestine, Transjordan and Sinai[136] from the 5th to the 8th century.[137] As a liturgical language, it was used up to the 13th century. It is also been called "Melkite Aramaic", "Syro-Palestinian" and "Palestinian Syriac".[138] The language itself comes from Old Western Aramaic, but its writing conventions were based on the Aramaic dialect of Edessa, and it was heavily influenced by Greek. For example, the name Jesus, Syriac īšū‘, is written īsūs, a transliteration of the Greek form, in Christian Palestinian.[139]

Modern Aramaic

[edit]

As the Western Aramaic dialects of the Levant have become nearly extinct in non-liturgical usage, the most prolific speakers of Neo-Aramaic languages in the 21st century are Eastern Aramaic speakers, the most numerous being the Central Neo-Aramaic and Northeastern Neo-Aramaic (NENA) speakers of Mesopotamia. This includes speakers of the Assyrian (235,000 speakers) and Chaldean (216,000 speakers) varieties of Suret, and Turoyo (112,000 to 450,000 speakers). Having largely lived in remote areas as insulated communities for over a millennium, the remaining speakers of modern Aramaic dialects, such as the Arameans of the Qalamoun Mountains, Assyrians, Mandaeans and Mizrahi Jews, escaped the linguistic pressures experienced by others during the large-scale language shifts that saw the proliferation of other tongues among those who previously did not speak them, most recently the Arabization of the Middle East and North Africa by Arabs beginning with the early Muslim conquests of the seventh century.[81]

Modern Eastern Aramaic

[edit]

Modern Eastern Aramaic exists in a wide variety of dialects and languages.[140] There is significant difference between the Aramaic spoken by Assyrians, Mizrahi Jews, and Mandaeans, with mutually unintelligible variations within each of these groups.

Христианские разновидности северо-восточного неоарамейского языка (NENA) часто называют «ассирийскими», «халдейскими» или «восточно-сирийскими», и на них говорят ассирийцы в северном Ираке, северо-восточной Сирии, юго-восточной Турции, северо-западном Иране и в диаспоре. . Однако они также имеют корни в многочисленных ранее неписаных местных арамейских разновидностях, а в некоторых случаях даже содержат аккадское влияние. Эти разновидности не являются прямыми потомками языка Ефрема Сирина , который был классическим сирийским языком . [141]

На иудео-арамейских языках сейчас в основном говорят в Израиле , и большинству из них грозит исчезновение. Еврейские разновидности, происходящие из общин, когда-то живших между озером Урмия и Мосулом, не все взаимно понятны. В некоторых местах, например в Урмии , ассирийцы-христиане и евреи-мизрахи говорят в одном и том же месте на непонятных друг другу вариантах северо-восточного неоарамейского языка. В других странах, например, на Ниневийских равнинах вокруг Мосула, разновидности этих двух этнических групп достаточно схожи, чтобы можно было вести диалог.

Современный центральный неоарамейский язык , находящийся между западным неоарамейским и северо-восточным неоарамейским языком, обычно представлен туройо, языком ассирийцев/сирийцев Тур Абдина . Родственный неоарамейский язык, Млахсо , недавно вымер. [142]

Мандеи, живущие в провинции Хузестан в Иране и разбросанные по всему Ираку, говорят на нео-мандайском языке . Он совершенно отличается от любого другого арамейского варианта. Мандеи насчитывают около 50 000–75 000 человек, но считается, что на нео-мандейском языке теперь могут свободно говорить всего лишь 5 000 человек, при этом другие мандеи имеют разную степень знаний. [43]

Современный западный арамейский язык

[ редактировать ]От западноарамейского языка осталось очень мало. Единственный оставшийся разговорный язык — это западный неоарамейский язык , на котором до сих пор говорят в арамейских деревнях Маалюла и Джуббадин на сирийской стороне Антиливанских гор , а также некоторые люди, мигрировавшие из этих деревень в Дамаск. и другие крупные города Сирии. Баха был полностью разрушен во время гражданской войны в Сирии , и все оставшиеся в живых бежали в другие части Сирии или в Ливан. [143] Все эти носители современного западно-арамейского языка также свободно владеют арабским языком. [95] Другие западно-арамейские языки, такие как еврейский палестинский арамейский и самаритянский арамейский , сохранились только в литургическом и литературном использовании.

Примеры текстов

[ редактировать ]Матфея 2 , стихи 1–4, на классическом сирийском языке (восточный акцент), христианском палестинском арамейском языке и сурете (свадая): [144] [145] [146]

| Английский ( KJV ): | [1] Когда же родился Иисус в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, вот, пришли волхвы с востока в Иерусалим, [2] Говоря: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. (3) Когда Ирод царь услышал это, он встревожился, и весь Иерусалим с ним. [4] И когда он собрал всех первосвященников и книжников народных, он спросил у них, где должен родиться Христос. |

|---|---|

| Классический сирийский (восточный акцент): | [1] Исав б-Дилхем д-Джухуа б-йавмай Ирод Малка эу Моше мин манха ль-Орешлем. [2] В-Амрин: Айкау Малка д-Ихудайе д-Эйль? Дизайн Гер Кавкзе Б-Манха В-Эйн Л-Месгад Лех. [3] Смаах Дейн в огне Ирода в-етцив в-Хулла Орешлем Амма. [4] W-Даннес Волхон Раббай Кане w-Сапри Д-Вхамма ва-Мшаэль-Валхон Д-Айка Мейледе Мшиха. |

| Христианский палестинский арамейский : | [1] . [2] Омрин: Хон ху дейн д-этилек? Хмайнан между Кавке б-Мандхо и Эхайнан д Несгуд Лех. [3] W-ḵaḏ šmaʕ малко Ирод eṯʕabaḇ w-ḵuloh Irušlem ʕameh. [4] У-Ханеш Хулхун ришай кохноя в-соправи д-кахло ва-хво мшайел лхун хон мшихо меилед. |

| Сурет (Самопомощь): | [1] Мин бадар д-пишлех илиде Ишо го Бэилхам д-Ихуда б-день Малки Ирода Телон мёше мин махнха л-Орешлим. [2] W-букрехон: Эйкеле хау д-пишлех илиде малка д-ихудайе? Потому что они хзелан ль-кауххе б-манкха в-телан д-садах элех. [3] Вера в царство Ирода была разрушена смертью Орешлима Амме. [4] W-qraeleh kuleh gurane d-kahne w-sapre d-'amma w-buqrehmennay eyka bit paiš va iliḏe mshikha. |

Матфея 28 , стих 16, на классическом сирийском языке (восточный акцент), западном неоарамейском языке, туройо и сурет (свадая):

| Английский ( KJV ): | [16] Тогда одиннадцать учеников пошли в Галилею, на гору, куда назначил их Иисус. |

|---|---|

| Классический сирийский (восточный акцент) | [16] Талмид дейн Хдаасре азалу ль-Глила ль-тур айка д-ва'ад эннун ишо'. |

| Западный неоарамейский : | [16] Вот что произошло дальше. |

| Туройо : | [16] Ва-Хахсар Талмиде, переработанный в свете моадле Йешух. |

| Сурет (Самопомощь): | [16] Ина талмиде хадиссар аззиллун л-Глила л-тура эйка д-бит хвада Амме Ишо. |

Фонология

[ редактировать ]Каждый диалект арамейского языка имеет свое своеобразное произношение, и вдаваться во все эти свойства здесь не представляется возможным. Фонологическая палитра арамейского языка включает от 25 до 40 различных фонем. В некоторых современных арамейских произношениях отсутствуют ряды «решительных» согласных, а некоторые заимствованы из описей окружающих языков, особенно арабского , азербайджанского , курдского , персидского и турецкого .

гласные

[ редактировать ]| Передний | Назад | |

|---|---|---|

| Закрывать | я | в |

| Близко-средне | и | тот |

| Открытая середина | е | ( или ) |

| Открыть | а | ( ɑ ) |

Как и в большинстве семитских языков, в арамейском языке можно рассматривать три основных набора гласных:

- Откройте -гласные

- Близкие передние i -гласные

- Закройте заднюю часть u - гласные

Эти группы гласных относительно стабильны, но точная артикуляция любого человека больше всего зависит от его установки согласных.

Открытая гласная — это открытая неокругленная гласная ближнего переднего ряда («короткая» a , что-то вроде первой гласной в английском «batter», [ a ] ). Обычно у него есть задний аналог («длинный» a , как a в «отце», [ ɑ ] или даже склоняющийся к гласной в «caught», [ ɔ ] ) и передний аналог («короткий» e , как гласная в слове «голова», [ ɛ ] ). Между этими гласными между диалектами существует большое соответствие. Есть некоторые свидетельства того, что в средневавилонских диалектах не делалось различия между кратким а и кратким е . В западно-сирийских диалектах и, возможно, среднегалилейском долгий а стал звуком о . Открытая е и задняя часть а часто обозначаются на письме буквами א «алаф» ( гортанная остановка ) или ה «хе» (как в английском h ).

Гласная переднего ряда — это «долгая» i (как и гласная в слове «need», [i] ). У него есть немного более открытый аналог, «длинное» e , как в последней гласной слова «café» ( [e] ). У обоих из них есть более короткие аналоги, которые, как правило, произносятся немного более открыто. короткое закрытое e соответствует открытому e Таким образом, в некоторых диалектах . Гласные переднего ряда обычно используют согласную י y в качестве mater lectionis .

Близкая гласная заднего ряда — это «долгая» u (как гласная в слове «school», [u] ). У него есть более открытый аналог, «длинный» o , как и гласный в «show» ( [o] ). У каждого из них есть более короткие и, следовательно, более открытые аналоги, причем короткое закрытие o иногда соответствует длинному открытию a . Гласные заднего ряда часто используют согласную ו w для обозначения их качества.

Существуют два основных дифтонга : открытая гласная, за которой следует י y ( ay ), и открытая гласная, за которой следует ו w ( aw ). Первоначально это были полные дифтонги, но во многих диалектах они были преобразованы в е и о соответственно.

Так называемые «эмфатические» согласные (см. следующий раздел) приводят к тому, что все гласные становятся среднецентрализованными.

Согласные

[ редактировать ]| губной | Стоматологический | Альвеолярный | Пост-альв. / Палатальный | Велар | Увулярный / глоточный | Глоттальный | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| простой | жирный шрифт | ||||||||

| носовой | м | н | |||||||

| Останавливаться | глухой | п | т | тˤ | к | д | ʔ | ||

| озвученный | б | д | ɡ | ||||||

| Фрикативный | глухой | ж | я | с | sˤ | ʃ | х | час | час |

| озвученный | v | д | С | ɣ | ʕ | ||||

| аппроксимант | л | дж | В | ||||||

| Трель | р | ||||||||

Различные алфавиты, используемые для написания арамейских языков, состоят из двадцати двух букв (все согласные). Однако некоторые из этих букв могут обозначать два или три разных звука (обычно стоп и фрикативный звук в одной и той же точке артикуляции). В арамейском языке классически используется серия слегка контрастирующих взрывных и фрикативных звуков:

- набор п / ф /f и б \, / Лабиальный в :

- набор Стоматологический ת t/θ and דּ\ד d/ð:

- Велярный набор: כּ \ ככ k / x и גּ \ ג ɡ / ɣ .

Каждый член определенной пары в большинстве систем письменности пишется одной и той же буквой алфавита (то есть р и f пишутся одной и той же буквой) и находятся рядом с аллофонами .

Отличительной чертой фонологии арамейского языка (и семитских языков в целом) является наличие «эмфатических» согласных. Это согласные, произносимые при втянутом корне языка, с различной степенью глотания и веляризации . Используя их буквенные названия, эти выразительные средства выглядят следующим образом:

- ח Ḥêṯ, глухой глоточный фрикативный звук , /ħ/ ,

- ט Ṭêṯ, глоточный т , /tˤ/ ,

- ע ʽAyin (или ʽE в некоторых диалектах), глоточная гортанная остановка (иногда считается звонким глоточным аппроксимантом ), [ʕ] или [ʔˤ] ,

- צ Ṣāḏê, глоточное s , /sˤ/ ,

- ק Qôp, глухая увулярная остановка , /q/ .

В древнем арамейском языке, возможно, был более широкий набор эмфатических знаков, и в некоторых неоарамейских языках они определенно есть. Не все диалекты арамейского языка придают этим согласным историческую ценность.

С набором эмфатических знаков перекрываются «гортанные» согласные. Они включают ח Ḥêṯ и ע ʽAyn из эмфатического набора, а также добавляют א ʼĀlap̄ ( гортанная остановка ) и ה Hê (как английское «h»).

В арамейском языке классически имеется набор из четырех шипящих звуков (в древнем арамейском языке их могло быть шесть):

- ס, שׂ /s/ (как в английском «море»),

- ז /z/ (как в английском «ноль»),

- שׁ / ʃ/ (как в английском «корабль»),

- צ / sˤ / (ударное Ṣāḏê, указанное выше).

Помимо этих наборов, в арамейском языке есть носовые согласные מ m и נ n , а также аппроксиманты ר r (обычно альвеолярная трель ), ל l , י y и ו w .

Исторические изменения звука

[ редактировать ]Шесть основных особенностей изменения звука можно рассматривать как диалектные различия:

- Изменение гласных происходит слишком часто, чтобы его можно было полностью документировать, но это главная отличительная черта разных диалектов.

- Редукция пары взрывных/фрикативных движений . Первоначально арамейский язык, как и тиберийский иврит , имел фрикативные звуки в качестве условных аллофонов для каждого взрывного звука. После изменения гласных различие в конечном итоге стало фонематическим; еще позже оно часто терялось в некоторых диалектах. Например, Туройо в основном потерял /p/ , вместо этого используя /f/ , как и в арабском языке; другие диалекты (например, стандартный ассирийский неоарамейский ) утратили /θ/ и /ð/ и заменили их на /t/ и /d/ , как и в современном иврите. В большинстве диалектов современного сирийского языка /f/ и /v/ реализуются как [w] после гласной.

- Потеря выразительности . В некоторых диалектах эмфатические согласные заменены неэмфатическими аналогами, в то время как в кавказских диалектах часто используются глоттализованные, а не фарингеальные эмфатические звуки.

- Гортанная ассимиляция — главная отличительная особенность самаритянского произношения, встречающаяся также в самаритянском иврите : все гортанные звуки редуцируются до простой гортанной смычки. не произносится В некоторых современных арамейских диалектах h во всех словах (местоимение третьего лица мужского рода hu становится ow ).

- Протосемитские */θ/ */ð/ отражаются на арамейском языке как */t/, */d/, тогда как на иврите они стали шипящими (число три — שלוש šālôš на иврите, но תלת tlāṯ на арамейском языке — слово золото это זהב захав [147] на иврите, но דהב дехав [148] на арамейском языке). В современных диалектах все еще происходят зубные/свистящие сдвиги.

- Новый фонетический инвентарь . Современные диалекты заимствовали звуки из доминирующих окружающих языков. Наиболее частыми заимствованиями являются [ʒ] (как первая согласная в слове «лазурь»), [d͡ʒ] (как в слове «варенье») и [t͡ʃ] (как в слове «церковь»). Сирийский алфавит был адаптирован для написания этих новых звуков.

Грамматика

[ редактировать ]Как и в других семитских языках, арамейская морфология (способ образования слов) основана на согласном корне . Корень обычно состоит из двух или трех согласных и имеет основное значение, например, כת״ב ktb имеет значение «письмо». Затем это модифицируется добавлением гласных и других согласных, чтобы создать различные нюансы основного значения:

- kṯāḇâ . , почерк, надпись, письмо, книга

- kṯāḇê , книги, Священные Писания .

- письменное kāṯûḇâ , секретарь, писец.

- Вы написали kiṯḇeṯ , я написал.

- אכתב' eḵtûḇ , я напишу.

Существительные и прилагательные

[ редактировать ]Арамейские существительные и прилагательные склоняются, чтобы указать род , число и состояние .

В арамейском языке два грамматических рода: мужской и женский. Абсолютное женское начало единственного числа часто обозначается окончанием ה- -â .

Существительные могут быть как в единственном, так и во множественном числе, но для существительных, которые обычно встречаются парами, существует дополнительное «двойное» число. Двойное число постепенно исчезло из арамейского языка и не имеет большого влияния в средне- и современном арамейском языке.

Арамейские существительные и прилагательные могут существовать в одном из трех состояний. В определенной степени эти состояния соответствуют роли артиклей и падежей в индоевропейских языках :

- Абсолютное состояние – это основная форма существительного. В ранних формах арамейского языка абсолютное состояние выражает неопределенность, сравнимую с английским неопределенным артиклем a(n) (например, כתבה kṯāḇâ , « почерк »), и может использоваться в большинстве синтаксических ролей. Однако к среднеарамейскому периоду его использование для существительных (но не прилагательных) было широко заменено эмфатическим состоянием.

- Состояние конструкции — это форма существительного, используемого для создания притяжательных конструкций (например, כתבת מלכתא kṯāḇat malkṯâ , «почерк королевы»). В единственном числе мужского рода форма конструкции часто совпадает с абсолютной, но в более длинных словах она может подвергаться редукции гласных. Женская конструкция и мужская конструкция множественного числа отмечаются суффиксами. В отличие от родительного падежа , обозначающего обладателя, состояние конструкции отмечается на одержимом. В основном это связано с порядком слов в арамейском языке: одержимый [конст.] обладатель [абс./выделение] рассматриваются как речевая единица, при этом первая единица (одержимый) использует состояние конструкции, чтобы связать ее со следующим словом. В среднеарамейском языке использование конструкции состояния для всех, кроме стандартных фраз (например, בר נשא bar našâ , «сын человеческий») начинает исчезать.

- Эмфатическое определенному или определенное состояние — это расширенная форма существительного, которая функционирует аналогично артиклю . Он отмечается суффиксом (например, כתבת א kṯāḇtâ , « почерк »). Хотя его первоначальная грамматическая функция, по-видимому, заключалась в обозначении определенности, он уже используется в императорском арамейском языке для обозначения всех важных существительных, даже если их следует считать технически неопределенными. Эта практика развилась до такой степени, что абсолютное состояние стало чрезвычайно редким в более поздних разновидностях арамейского языка.

В то время как другие северо-западные семитские языки , такие как иврит, имеют состояния абсолютного и конструктивного, эмфатическое/определенное состояние является уникальной особенностью арамейского языка. Падежные окончания , как в угаритском языке , вероятно, существовали на очень ранней стадии развития языка, и их отблески можно увидеть в некоторых составных именах собственных. Однако, поскольку большинство этих случаев выражалось короткими заключительными гласными, они никогда не записывались, а несколько характерных долгих гласных винительного и родительного падежа множественного числа мужского рода нечетко отражены в надписях. Часто прямой объект обозначается приставкой -ל l- ( предлог «к»), если он определен.

Прилагательные согласуются со своими существительными по числу и роду, но согласуются по состоянию только в том случае, если они используются атрибутивно. Предикативные прилагательные находятся в абсолютном состоянии независимо от состояния существительного ( связка может писаться, а может и не писаться). Так, определительное прилагательное к эмфатическому существительному, как и в словосочетании «добрый царь», пишется и в эмфатическом состоянии מלכא טבא малкя ṭāḇâ – царь[выделено] добро[выделено]. Для сравнения, предикативное прилагательное, как и во словосочетании «царь добрый», пишется в абсолютном состоянии מלכא טב малкя ṭāḇ – царь[выделено] добро[абс.].

| "хороший" | маска. сг. | пять. с.г. | маска. пл. | фем. пл. |

|---|---|---|---|---|

| абс. | Таб Тах | Тба Таха | Табин Тадин | Табан Тахан |

| константа | Табет Тадан | Тби Тахане | Тебат Тадан | |

| это./выдел. | Таба Таха | Табата Тахта | Табиа Тадайя | Табата Тадана |

Конечная א-- â в некоторых из этих суффиксов пишется буквой алеф . Однако в некоторых еврейских арамейских текстах буква «хе» используется для обозначения женского рода абсолютного единственного числа. Аналогичным образом, в некоторых еврейских арамейских текстах используется еврейский суффикс абсолютного единственного числа мужского рода ים- -im вместо ין- -in . Суффикс множественного числа мужского рода, יא- -ayyâ , имеет альтернативную версию -ê . Альтернативу иногда называют «языческим множественным числом» из-за ее частого использования в этнонимах (например, יהודיא yəhûḏāyê , «евреи»). Это альтернативное множественное число пишется буквой алеф и стало единственным множественным числом для существительных и прилагательных этого типа в сирийском и некоторых других вариантах арамейского языка. Конструкция мужского рода множественного числа -ê пишется с помощью yodh . В сирийском и некоторых других вариантах это окончание дифтонгируется до -ai .

Притяжательные фразы на арамейском языке могут образовываться либо с помощью конструкции состояния, либо путем соединения двух существительных с помощью относительной частицы -[ד[י d[î]- . Поскольку использование конструкции состояния почти исчезло со среднеарамейского периода, последний метод стал основным способом образования притяжательных фраз.

Например, различные формы притяжательных фраз (означающие «почерк королевы»):

- Malkta kṯāḇaṯ malkṯâ – древнейшая конструкция, известная также как близость səmîḵûṯ: одержимый объект (kṯābâ, «почерк») находится в состоянии конструкции (kṯāḇaṯ); обладатель (малка малка, «королева») находится в выразительном состоянии (малкта малкта)

- כתבתא דמלכתא kṯāḇtâ d(î)-malkṯâ – оба слова находятся в эмфатическом состоянии, а относительная частица -[ד[י d[î]] – используется для обозначения родства

- כתבתה דמלכתא kṯāḇtāh d(î)-malkṯâ – оба слова стоят в эмфатическом состоянии, и используется относительная частица, но одержимому дается упреждающее, местоименное окончание (כתבתה kṯāḇtā-h, «почерк-ее»; буквально: « ее письмо, что (о) королеве»).

В современном арамейском языке последняя форма является наиболее распространенной. В библейском арамейском языке последняя форма практически отсутствует.

Глаголы

[ редактировать ]Арамейский глагол постепенно менялся во времени и месте, меняясь в зависимости от разновидности языка. Формы глаголов обозначаются по лицу (первое, второе или третье), числу (единственное или множественное число), роду (мужской или женский), времени (перфектное или несовершенное), наклонению (изъявительное, повелительное, повелительное или инфинитивное) и залогу ( активный, рефлексивный или пассивный). В арамейском языке также используется система спряжений или глагольных основ, чтобы отметить интенсивное и обширное развитие лексического значения глаголов.

Видовое время

[ редактировать ]В арамейском языке есть два собственных времени : совершенное и несовершенное . Первоначально они были аспектуальными , но развились в нечто большее, похожее на претерит и будущее . Перфект не имеет маркировки , тогда как несовершенный использует различные преформивы , которые различаются в зависимости от лица, числа и пола. В обоих временах мужской род третьего лица единственного числа представляет собой немаркированную форму, от которой другие образуются путем добавления утвердительных слов (и преформативов в несовершенном виде). В приведенной ниже таблице (от корня כת״ב KTB, что означает «писать») первая форма является обычной формой императорского арамейского языка, а вторая — классическим сирийским .

| Человек и пол | Идеальный | Несовершенный | ||

|---|---|---|---|---|

| Единственное число | Множественное число | Единственное число | Множественное число | |

| 3-й м. | Он написал kəṯaḇ ↔ kəṯaḇ | его письмо ↔ письмо(w)/письмо | напишем ↔ напишем yiḵtuḇ ↔ neḵtoḇ | Яктабон ↔ Нактабон йихтəḇûn ↔ неḵtəḇûn |

| 3-й ф. | Вы написали kiṯbaṯ ↔ keṯbaṯ | репортер ↔ писатель(и)/писатель kəṯaḇâ ↔ kəṯaḇ(y)/kəṯabbên | Напишите tiḵtuḇ ↔ teḵtoḇ | Yiḵtəḇān ↔ neḵtəḇān ↔ neḵtəḇān |

| 2-й м. | Вы написали kəṯaḇt ↔ kəṯaḇt | Индекс kəṯaḇtûn ↔ kəṯaḇton | Напишите tiḵtuḇ ↔ teḵtoḇ | Переписка tiḵtəḇûn ↔ teḵtəḇûn |

| 2-й ф. | (Я написал ↔ вы написали(y kəṯaḇtî ↔ kəṯaḇt(y) | כתבתן kəṯaḇtēn ↔ kəṯaḇtên | Напишите tiḵtuḇîn ↔ teḵtuḇîn | Напишите tiḵtəḇān ↔ teḵtəḇān |

| 1-й м./ж. | Вы написали kiṯḇēṯ ↔ keṯḇeṯ | Катбана ↔ Катбана кəṯaḇnâ ↔ kəṯaḇn | Я напишу eḵtuḇ ↔ eḵtoḇ | письменное niḵtuḇ ↔ neḵtoḇ |

Спряжения или глагольные основы

[ редактировать ]Как и другие семитские языки, арамейский использует ряд производных глагольных основ , чтобы расширить лексический охват глаголов. Основная форма глагола называется основной основой , или G-основой . Следуя традиции средневековых арабских грамматистов, его чаще называют Pə'al פעל (также пишется Pe'al), используя форму семитского корня פע״ל P-'-L, что означает «делать». Эта основа несет в себе основное лексическое значение глагола.

Путем удвоения второго радикала, или корневой буквы, образуется основа D или פעל Паэль. Зачастую это интенсивное освоение основного лексического значения. Например, qəṭal означает «он убил», тогда как qaṭṭel означает «он убил». Точные отношения значения между двумя основами различаются для каждого глагола.

Преформатив אפעל , который может быть -ה ha- , -א a- или -ש ša- , создает C-основу или, по-разному, Hap̄'el, Ap̄'el или Šap̄'el (также пишется הפעל Haph'el, Афел и שפעל Шафаэль). Часто это экстенсивное или причинное развитие основного лексического значения. Например, טעה ṭə'â означает «он сбился с пути», тогда как אטעי aṭ'î означает «он обманул». Шапэль שפעל — наименее распространенный вариант С-основы. Поскольку этот вариант является стандартным в аккадском языке, возможно, что его использование в арамейском языке представляет собой заимствования из этого языка. Разница между вариантами הפעל Hap̄'el и אפעל Ap̄'el, по-видимому, заключается в постепенном исключении начального звука ה h в более позднем древнеарамейском языке. Это отмечается изменением написания старшего преформива he на א алеф .

Эти три спряжения дополняются тремя дальнейшими производными основами, образованными преформативом -הת hiṯ- или -את eṯ- . Утрата начального звука ה h происходит аналогично тому, как в приведенной выше форме. Эти три производные основы — это основа Gt, התפעל Hiṯpə'el или אתפעל Eṯpə'el (также пишется Hithpe'el или Ethpe'el), основа Dt, התפעּל Hiṯpa''al или אתפעּל Eṯpa''al (также написано Hithpa''al или Ethpa''al), и основа Ct, התהפעל Hiṯhap̄'al, אתּפעל Ettap̄'al, השתפעל Hištap̄'al или אשתפעל Eštap̄'al (также пишется Hithhaph'al, E ттаф'ал, Хиштаф'ал или Эштафал). Их значение обычно рефлексивно , но позже стало пассивным . Однако, как и в случае с другими основами, фактическое значение варьируется от глагола к глаголу.

Не все глаголы используют все эти спряжения, а в некоторых не используется основа G. В приведенной ниже таблице (от корня כת״ב KTB, что означает «писать») первая форма является обычной формой императорского арамейского языка, а вторая — классическим сирийским .

| Корень | Идеальный активный | Несовершенный активный | Идеальный пассив | Несовершенный пассивный залог |

|---|---|---|---|---|

| Глагол Pə'al (G-основа) | Он написал kəṯaḇ ↔ kəṯaḇ | напишу ↔ письменно yiḵtuḇ ↔ neḵtoḇ | Пишется kəṯîḇ | |

| Восхищаться/Я буду поражен Hiṯpə'ēl/Eṯpə'el (Gt-stem) | Переписка ↔ Я буду переписываться hiṯkəṯēḇ ↔ eṯkəṯeḇ | Будет написано ↔ напишем yiṯkəṯēḇ ↔ neṯkəṯeḇ | ||

| פעּל Па''Эль/Па''эль (D-основа) | Напишите kattēḇ ↔ katteḇ | Написать ↔ написать yəḵattēḇ ↔ nəkatteḇ | письменный куттах | |

| Восхищаться/Я буду поражен Hiṯpa''al/Eṯpa''al (Dt-stem) | Заклинание ↔ Заклинание hiṯkəttēḇ ↔ eṯkətteḇ | Yiṯkəttēḇ ↔ neṯkətteḇ | ||

| Hap̄'ēl/Ap̄'el (C-стержень) | Сценарий ↔ напишу haḵtēḇ ↔ aḵteḇ | Будет написано ↔ написано yəhaḵtēḇ ↔ naḵteḇ | Было написано хутах | |

| Hiṯhap̄'al/Ettap̄'al (Ct-основа) | Оно писалось ↔ אתפתב hiṯhaḵtaḇ ↔ ettaḵtaḇ. | Будет написано ↔ Nettaḵtaḇ yiṯhaḵtaḇ ↔ nettaḵtaḇ |

В императорском арамейском языке причастие стало использоваться для обозначения исторического настоящего . Возможно, под влиянием других языков, среднеарамейский язык разработал систему сложных времен (сочетаний форм глагола с местоимениями или вспомогательным глаголом ), позволяющую сделать повествование более ярким. Арамейский синтаксис обычно следует порядку глагол-субъект-объект (VSO). Имперский (персидский) арамейский, однако, имел тенденцию следовать образцу SOV (похожем на аккадский), что было результатом персидского синтаксического влияния.

См. также

[ редактировать ]Ссылки

[ редактировать ]- ^ Марио Коза; Абдулрахим Абу-Хусейн ; Саиф Шахин аль-Мурихи; Хая Аль Тани (9 декабря 2014 г.). Сирийские писатели Катара в седьмом веке . Горгиас Пресс. п. 298. ИСБН 9781463236649 .

Сирийские писатели Катара сами создали одни из лучших и наиболее сложных произведений, которые можно найти во всей сирийской литературе седьмого века, но они не получили того научного внимания, которого они заслуживают, за последние полвека. Целью данного тома является исправление этой отсталости, устанавливая стандарты для дальнейших исследований в области исследований Бет Катрей.

- ^ Хюнергард, Дж., «Что такое арамейский язык?». Арам 7 (1995): 281

- ^ Томпсон, Эндрю Дэвид (31 октября 2019 г.). Христианство в Омане . Спрингер. п. 49. ИСБН 9783030303983 .

Персидское местоположение и характер митрополита оказались источником разногласий между сирийскоязычными христианами Бет Катрайе, которые, естественно, обращались к своим коллегам-лингвистам в Месопотамии.

- ^ Рахеб, Митри; Лэмпорт, Марк А. (15 декабря 2020 г.). Справочник Роумана и Литтлфилда по христианству на Ближнем Востоке . Роуман и Литтлфилд. п. 134. ИСБН 9781538124185 .

Он родился в районе Бет-Катрайе в Восточной Аравии, смешанном сирийско-арабоязычном регионе…

- ^ Перейти обратно: а б Брок 1989 , стр. 11–23.

- ^ Хюнергард, Джон ; Рубин, Аарон Д. (2011). «Фила и волны: модели классификации семитских языков». Венингер, Стефан (ред.). Семитские языки: Международный справочник . Берлин: Де Грюйтер Мутон. стр. 259–278. ISBN 978-3-11-018613-0 .

- ^ Gzella 2021 , стр. 4–5: «Всеобъемлющая концепция арамейского языка, строго историко-лингвистическая абстракция, становится более конкретной с помощью различных терминов для различных арамейских языков (или диалектов, где мы в основном имеем дело с региональными диалектами без привязки к ним). письменная традиция; нейтральный термин включает в себя обе категории).[…] Или ученые используют одни и те же термины для обозначения разных исторических периодов, как, например, «староарамейский» или «имперский арамейский». Другие, например, «современный арамейский», просто вводят в заблуждение. Сирийский» для современных разговорных языков, которые не происходят напрямую от сирийского. При обсуждении того, что такое определенное слово или фраза «на арамейском», нам всегда приходится уточнять, какой период, регион или культура имеется в виду, в отличие от классической латыни, поскольку Например, […] По большей части арамейский язык, таким образом, изучается как важнейший, но вспомогательный элемент в нескольких устоявшихся, в основном филологических и исторических дисциплинах и социальных науках. Даже в академическом мире лишь немногие люди видят какую-либо внутреннюю ценность, выходящую за рамки. дисциплинарные границы в этой языковой семье».

- ^ Ван Ромпей, Лукас (2011). «Арамейский» . В Броке, Себастьян П.; Баттс, Аарон М.; Кираз, Джордж А.; Ван Ромпей, Лукас (ред.). Энциклопедический словарь сирийского наследия Горгия (электронное издание, Бет Мардуто, изд. 2018 г.). Горгиас Пресс. ISBN 978-1-59333-714-8 .

Сам арамейский язык состоит из огромного количества языковых форм (и даже языков), на которых говорили и писали множество различных письменностей на протяжении 3000 лет.

- ^ Ауфрехт 2001 , с. 145: «Арамейский язык зародился в древней Сирии в конце позднего бронзового века (ок. 1500–1200 до н. э.) и является одним из старейших постоянно используемых языков в мире».

- ^

- Рафик Шами (25 июля 2011 г.). Сказки Малулы (на немецком языке). Карл Хансер Верлаг ГмбХ и Компания КГ. п. 151. ИСБН 9783446239005 .

Деревню не знаю, но слышал о ней. А как насчет Малулы? — спросил задержанный дервиш. «Последнее селение арамейцев», — засмеялся один из...

- Ярон Матрас; Жанетт Сакель (2007). Грамматическое заимствование в межлингвистической перспективе . Де Грюйтер. п. 185. дои : 10.1515/9783110199192 . ISBN 9783110199192 .

Тот факт, что почти все арабские заимствования в Малуле происходят из периода, предшествовавшего переходу от сельского диалекта к городскому диалекту Дамаска, показывает, что контакт между арамейцами и арабами был тесным…

- Доктор Эмна Лабиди (2022). Исследования по овладению языком двуязычными детьми в арамейской деревне Джубадин (Сирия) (на немецком языке). ЛИТ. п. 133. ИСБН 9783643152619 .

Арамейцы из Губбададина

- Проф. Др. Вернер Арнольд; П. Бенстедт (1993). Арабо-арамейские языковые отношения в Каламуне (Сирия) (на немецком языке). Харасовиц. п. 42. ИСБН 9783447033268 .

Арабские диалекты арамейцев

- Проф. Др. Вернер Арнольд; П. Бенстедт (1993). Арабо-арамейские языковые отношения в Каламуне (Сирия) (на немецком языке). Харасовиц. п. 5. ISBN 9783447033268 .

Контакты между тремя арамейскими деревнями не особенно сильны.

- Проф. Др. Вернер Арнольд (2006). Учебник новозападного арамейского языка (на немецком языке). Харрасовиц. п. 133. ИСБН 9783447053136 .

Арамэрн в Малуле

- Проф. Др. Вернер Арнольд (2006). Учебник новозападного арамейского языка (на немецком языке). Харрасовиц. п. 15. ISBN 9783447053136 .

Многие арамейцы сейчас работают в Дамаске, Бейруте или странах Персидского залива и проводят в деревне только летние месяцы.

- Рафик Шами (25 июля 2011 г.). Сказки Малулы (на немецком языке). Карл Хансер Верлаг ГмбХ и Компания КГ. п. 151. ИСБН 9783446239005 .

- ^

- Соколов 1983 г.

- Бейер 1986 г.

- Липинский 2000 г.

- Creason 2008 , стр. 108–44.

- Гзелла 2015

- ^ Гзелла 2021 , с. 222: «Несмотря на различия в вероисповедании и конфессиональной принадлежности, они сохранили свои собственные западно- или восточно-сирийские ритуальные молитвы и литургические формулы; с одной стороны, есть западносирийские православные и сирийские католики... а также, в меньшей степени, аналогичные им Католические марониты (где арабский язык все больше берет на себя функцию сирийского); с другой стороны, существует ассирийская «Церковь Востока», берущая свое начало в восточно-сирийской традиции, и… халдейская католическая церковь. некоторые из многих христианских церквей Индии принадлежат к сирийской традиции».

- ^ Гринфилд 1995 .

- ^ Берлин 2011 .

- ^ Перейти обратно: а б Таль 2012 , с. 619–28.

- ^ Перейти обратно: а б с Белтеа, 2012 , стр. 670–85.

- ^ Липинский 2001 , стр. 64.

- ^ Гзелла 2015 , стр. 17–22.

- ^ Дэниэлс 1996 , стр. 499–514.

- ^ Бейер 1986 , с. 56.

- ^ Около 2004 г. , стр. 197–203.

- ^ Macuch 1990 , стр. 214–23.

- ^ Когхилл 2007 , стр. 115–22.

- ^ Хольгер Гзелла (8 января 2015 г.). Культурная история арамейского языка: от истоков до появления ислама . БРИЛЛ. стр. 56–. ISBN 978-90-04-28510-1 . OCLC 1018201352 .

- ^ Аллен С. Майерс, изд. (1987). "Арамейский". Библейский словарь Эрдмана . Гранд-Рапидс, Мичиган: Уильям Б. Эрдманс. п. 72. ИСБН 0-8028-2402-1 .

Принято считать, что арамейский язык был общим языком Израиля в первом веке нашей эры. Иисус и его ученики говорили на галилейском диалекте, который отличался от диалекта Иерусалима (Мф. 26:73).

- ^ «Арамейский язык» . Британская энциклопедия . 10 апреля 2024 г. Проверено 10 мая 2024 г.

- ^ Перейти обратно: а б Липинский 2000 .

- ^ Хан 2007 , стр. 95–114.

- ^ Перейти обратно: а б Гзелла 2015 .

- ^ «Синедрион 38б» . www.sefaria.org .

- ^ Рузер 2014 , стр. 182–205.

- ^ Бут 2014 , стр. 395–421.

- ^ Гзелла 2015 , с. 237.

- ^ Кухня 1965 , стр. 31–79.

- ^ Розенталь 2006 .

- ^ Гзелла 2015 , стр. 304–10.

- ^ Перейти обратно: а б Фолмер 2012 , стр. 587–98.

- ^ Перейти обратно: а б Бэ 2004 , стр. 1–20.

- ^ Грин 1992 , с. 45.

- ^ Бейер 1986 , стр. 38–43.

- ^ Кейси 1999 , стр. 83–93.

- ^ Турек, Пшемыслав (5 ноября 2011 г.). «Сирийское наследие христиан Святого Фомы: язык и литургическая традиция Христиане Святого Фомы - происхождение, язык и литургия» . Ориенталиа Христиана Краковьенсия . 3 : 115–130. дои : 10.15633/ochc.1038 . ISSN 2081-1330 .

- ^ Перейти обратно: а б с д Häberl 2012 , стр. 725–37.

- ^ Генрихс 1990 , стр. xi–xv.

- ^ Бейер 1986 , с. 53.

- ^ "Вы знали" . Сурайт-арамейский онлайн-проект . Свободный университет Берлина.

- ^ Дунцов Алексей; Хеберль, Чарльз; Лоесов, Сергей (2022). «Современный западно-арамейский отчет о гражданской войне в Сирии». СЛОВО . 68 (4): 359–394. дои : 10.1080/00437956.2022.2084663 .

- ^ Брок, Введение в сирийские исследования. Архивировано 18 мая 2013 г. в Wayback Machine.

- ^ Копп, Ульрих Фридрих [на немецком языке] (1821). «Семитская палеография: древнее арамейское письмо». Образы и письмена из прошлого . стр. 226–27.

- ^ Капуто, К.; Луговая, Ж. (2020). Использование остраки в древнем мире: новые открытия и методологии . Материалы Тексткультурен. Де Грюйтер. п. 147. ИСБН 978-3-11-071290-2 .

Самая ранняя из известных нам арамейских находок — это так называемая «стела Карпентра»...