Династия Цин

Великий Цин

| |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1644 [ 1 ] [ 2 ] –1912 | |||||||||||||||||||||

|

Флаг (1889–1912) | |||||||||||||||||||||

Гимн:

| |||||||||||||||||||||

| Imperial seal: 大清帝國之璽  | |||||||||||||||||||||

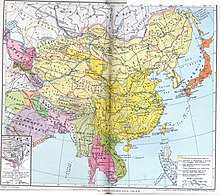

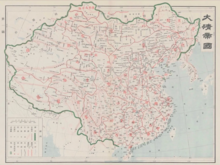

The Qing dynasty at its greatest extent in 1760, with modern borders shown for the rest of the world. Claimed territory that was not under its control is shown in light green. | |||||||||||||||||||||

| Capital | |||||||||||||||||||||

| Largest city | Beijing | ||||||||||||||||||||

| Official languages | |||||||||||||||||||||

| Ethnic groups | |||||||||||||||||||||

| Religion | |||||||||||||||||||||

| Demonym(s) | Chinese | ||||||||||||||||||||

| Government | Absolute monarchy[c] | ||||||||||||||||||||

| Emperor | |||||||||||||||||||||

• 1636–1643 (proclaimed in Shenyang) | Chongde Emperor | ||||||||||||||||||||

• 1644–1661 (first in Beijing) | Shunzhi Emperor | ||||||||||||||||||||

• 1908–1912 (last) | Xuantong Emperor | ||||||||||||||||||||

| Regent | |||||||||||||||||||||

• 1643–1650 | Dorgon, Prince Rui | ||||||||||||||||||||

• 1908–1911 | Zaifeng, Prince Chun | ||||||||||||||||||||

| Prime Minister | |||||||||||||||||||||

• 1911 | Yikuang, Prince Qing | ||||||||||||||||||||

• 1911–1912 | Yuan Shikai | ||||||||||||||||||||

| Legislature |

| ||||||||||||||||||||

| Historical era | Late modern | ||||||||||||||||||||

| 1636 | |||||||||||||||||||||

| 1644–1662 | |||||||||||||||||||||

| 1687–1758 | |||||||||||||||||||||

| 1747–1792 | |||||||||||||||||||||

| 1839–1842 | |||||||||||||||||||||

| 1850–1864 | |||||||||||||||||||||

| 1856–1860 | |||||||||||||||||||||

| 1861–1895 | |||||||||||||||||||||

| 1894–1895 | |||||||||||||||||||||

| 1898 | |||||||||||||||||||||

| 1900–1901 | |||||||||||||||||||||

| 1901–1911 | |||||||||||||||||||||

| 1911–1912 | |||||||||||||||||||||

| 12 February 1912 | |||||||||||||||||||||

| Area | |||||||||||||||||||||

| 1700[5] | 8,800,000 km2 (3,400,000 sq mi) | ||||||||||||||||||||

| 1790[5] | 14,700,000 km2 (5,700,000 sq mi) | ||||||||||||||||||||

| 1860[5] | 13,400,000 km2 (5,200,000 sq mi) | ||||||||||||||||||||

| 1908[6] | 11,350,000 km2 (4,380,000 sq mi) | ||||||||||||||||||||

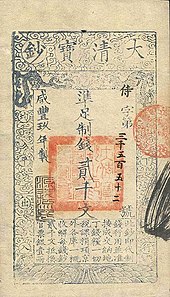

| Currency | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| Qing dynasty | |||

|---|---|---|---|

| Chinese name | |||

| Chinese | 清朝 | ||

| |||

| Dynastic name | |||

| Chinese | 大清 | ||

| |||

| Mongolian name | |||

| Mongolian Cyrillic | Дайчин Улс | ||

| Mongolian script |

| ||

| |||

| Manchu name | |||

| Manchu script |

| ||

| Abkai | Daiqing gurun | ||

| Möllendorff | Daicing gurun | ||

| Part of a series on the |

| History of China |

|---|

| History of Manchuria |

|---|

|

Династия Цин ( / tʃ ɪ ŋ / ching ), официально Великая Цин , [ д ] была маньчжурами возглавляемой императорской династией Китая, , и последней императорской династией в китайской истории . [ и ] Династия, провозглашенная в Шэньяне в 1636 г. [ 7 ] захватили контроль над Пекином в 1644 году, что считается началом правления династии. [ 2 ] [ 8 ] [ 1 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] Династия просуществовала до 1912 года, когда была свергнута в результате Синьхайской революции . В китайской историографии династии Цин предшествовала династия Мин , а на смену ей пришла Китайская Республика . Многонациональная династия Цин сформировала территориальную базу современного Китая . Это была крупнейшая императорская династия в истории Китая , а в 1790 году — четвертая по величине империя в мировой истории по территориальным размерам. Имея более 426 миллионов граждан в 1907 году , [ 13 ] это была самая густонаселенная страна в мире В то время .

Nurhaci, leader of the House of Aisin-Gioro and vassal of the Ming dynasty,[14][15] unified Jurchen clans (known later as Manchus) and founded the Later Jin dynasty in 1616, renouncing the Ming overlordship. His son Hong Taiji was declared Emperor of the Great Qing in 1636. As Ming control disintegrated, peasant rebels captured the Ming capital Beijing, but a Ming general opened the Shanhai Pass to the Qing army, which defeated the rebels, seized the capital, and took over the government in 1644 under the Shunzhi Emperor and his prince regent. Resistance from Ming rump regimes and the Revolt of the Three Feudatories delayed the complete conquest until 1683. As a Manchu emperor, the Kangxi Emperor (1661–1722) consolidated control, relished the role of a Confucian ruler, patronised Buddhism (including Tibetan Buddhism), encouraged scholarship, population and economic growth.[16][17] Ханьские чиновники работали под руководством маньчжурских чиновников или параллельно с ними. Династия также адаптировала идеалы системы данников Китая, утверждая превосходство над периферийными странами, такими как Корея и Вьетнам , одновременно расширяя контроль над Внутренней Азией, включая Тибет , Монголию и Синьцзян .

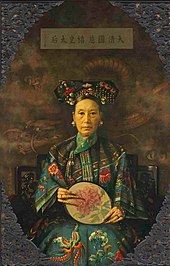

The High Qing era was reached in the reign of the Qianlong Emperor (1735–1796). He led Ten Great Campaigns of conquest, and personally supervised Confucian cultural projects. After his death, the dynasty faced internal revolts, economic disruption, official corruption, foreign intrusion, and the reluctance of Confucian elites to change their mindset. With peace and prosperity, the population rose to 400 million, but taxes and government revenues were fixed at a low rate, soon leading to fiscal crisis. Following China's defeat in the Opium Wars, Western colonial powers forced the Qing government to sign unequal treaties, granting them trading privileges, extraterritoriality and treaty ports under their control. The Taiping Rebellion (1850–1864) and the Dungan Revolt (1862–1877) in western China led to the deaths of over 20 million people, from famine, disease, and war. The Tongzhi Restoration in the 1860s brought vigorous reforms and the introduction of foreign military technology in the Self-Strengthening Movement. Defeat in the First Sino-Japanese War in 1895 led to loss of suzerainty over Korea and cession of Taiwan to Japan. The ambitious Hundred Days' Reform in 1898 proposed fundamental change, but the Empress Dowager Cixi (1835–1908) turned it back in a coup.

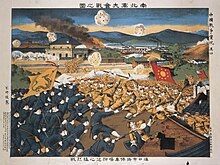

In 1900 anti-foreign "Boxers" killed many Chinese Christians and foreign missionaries; in retaliation, the foreign powers invaded China and imposed a punitive indemnity. In response, the government initiated unprecedented fiscal and administrative reforms, including elections, a new legal code, and the abolition of the examination system. Sun Yat-sen and revolutionaries debated reform officials and constitutional monarchists such as Kang Youwei and Liang Qichao over how to transform the Manchu-ruled empire into a modernised Han state. After the deaths of the Guangxu Emperor and Cixi in 1908, Manchu conservatives at court blocked reforms and alienated reformers and local elites alike. The Wuchang Uprising on 10 October 1911 led to the Xinhai Revolution. The abdication of the Xuantong Emperor on 12 February 1912 brought the dynasty to an end. In 1917, it was briefly restored in an episode known as the Manchu Restoration, but this was neither recognized by the Beiyang government (1912–1928) of the Republic of China nor the international community.

Names

Hong Taiji proclaimed the Great Qing dynasty in 1636.[18] There are competing explanations as to the meaning of the Chinese character Qīng (清; 'clear', 'pure') in this context. One theory posits a purposeful contrast with the Ming: the character Míng (明; 'bright') is associated with fire within the Chinese zodiacal system, while Qīng (清) is associated with water, illustrating the triumph of the Qing as the conquest of fire by water. The name possibly also possessed Buddhist implications of perspicacity and enlightenment, as well as connection with the bodhisattva Manjusri.[19] Early European writers used the term "Tartar" indiscriminately for all the peoples of Northern Eurasia but in the 17th century Catholic missionary writings established "Tartar" to refer only to the Manchus and "Tartary" for the lands they ruled—i.e. Manchuria and the adjacent parts of Inner Asia,[20][21] as ruled by the Qing before the Ming-Qing transition.

After conquering China proper, the Manchus identified their state as "China", equivalently as Zhōngguó (中國; 'middle kingdom') in Chinese and Dulimbai Gurun in Manchu.[f] The emperors equated the lands of the Qing state (including, among other areas, present-day Northeast China, Xinjiang, Mongolia, and Tibet) as "China" in both the Chinese and Manchu languages, defining China as a multi-ethnic state, and rejecting the idea that only Han areas were properly part of "China". The government used "China" and "Qing" interchangeably to refer to their state in official documents,[22] including the Chinese-language versions of treaties and maps of the world.[23] The term 'Chinese people' (中國人; Zhōngguórén; Manchu: ᡩᡠᠯᡳᠮᠪᠠᡳ

ᡤᡠᡵᡠᠨ ᡳ

ᠨᡳᠶᠠᠯᠮᠠ Dulimbai gurun-i niyalma) referred to all the Han, Manchu, and Mongol subjects of the Qing Empire.[24] When the Qing conquered Dzungaria in 1759, it proclaimed within a Manchu-language memorial that the new land had been absorbed into "China".[25]: 77 The Qing government expounded an ideology that it was bringing the "outer" non-Han peoples—such as various populations of Mongolians, as well as the Tibetans—together with the "inner" Han Chinese into "one family", united within the Qing state. Phraseology like Zhōngwài yījiā (中外一家) and nèiwài yījiā (內外一家)—both translatable as 'home and abroad as one family'—was employed to convey this idea of Qing-mediated trans-cultural unity.[25]: 76–77

In English, the Qing dynasty is sometimes known as the Manchu dynasty,[26] or transliterated as the Ch'ing dynasty using the Wade–Giles system.

History

Formation

The Qing dynasty was founded not by the Han people, who constitute the majority of the Chinese population, but by the Manchus, descendants of a sedentary farming people known as the Jurchens, a Tungusic people who lived around the region now comprising the Chinese provinces of Jilin and Heilongjiang.[27] The Manchus are sometimes mistaken for a nomadic people,[28] which they were not.[29][30]

Nurhaci

The early form of the Manchu state was founded by Nurhaci, the chieftain of a minor Jurchen tribe – the Aisin-Gioro – in Jianzhou in the early 17th century. Nurhaci may have spent time in a Han household in his youth, and became fluent in Chinese and Mongolian languages and read the Chinese novels Romance of the Three Kingdoms and Water Margin.[31][32] As a vassal of the Ming emperors, he officially considered himself a guardian of the Ming border and a local representative of the Ming dynasty.[14] Nurhaci embarked on an intertribal feud in 1582 that escalated into a campaign to unify the nearby tribes. By 1616, however, he had sufficiently consolidated Jianzhou so as to be able to proclaim himself Khan of the Later Jin dynasty in reference to the previous Jurchen-ruled Jin dynasty.[33]

Two years later, Nurhaci announced the "Seven Grievances" and openly renounced the sovereignty of Ming overlordship in order to complete the unification of those Jurchen tribes still allied with the Ming emperor. After a series of successful battles, he relocated his capital from Hetu Ala to successively bigger captured Ming cities in Liaodong: first Liaoyang in 1621, then Mukden (Shenyang) in 1625.[33] Furthermore, the Khorchin proved a useful ally in the war, lending the Jurchens their expertise as cavalry archers. To guarantee this new alliance, Nurhaci initiated a policy of inter-marriages between the Jurchen and Khorchin nobilities, while those who resisted were met with military action. This is a typical example of Nurhaci's initiatives that eventually became official Qing government policy. During most of the Qing period, the Mongols gave military assistance to the Manchus.[34]

Hong Taiji

Nurhaci died in 1626, and was succeeded by his eighth son, Hong Taiji. Although Hong Taiji was an experienced leader and the commander of two Banners, the Jurchens suffered defeat in 1627, in part due to the Ming's newly acquired Portuguese cannons. To redress the technological and numerical disparity, Hong Taiji in 1634 created his own artillery corps, who cast their own cannons in the European design with the help of defector Chinese metallurgists. One of the defining events of Hong Taiji's reign was the official adoption of the name "Manchu" for the united Jurchen people in November 1635. In 1635, the Manchus' Mongol allies were fully incorporated into a separate Banner hierarchy under direct Manchu command. In April 1636, Mongol nobility of Inner Mongolia, Manchu nobility and the Han mandarin recommended that Hong as the khan of Later Jin should be the emperor of the Great Qing.[35][36] When he was presented with the imperial seal of the Yuan dynasty after the defeat of the last Khagan of the Mongols, Hong Taiji renamed his state from "Great Jin" to "Great Qing" and elevated his position from Khan to Emperor, suggesting imperial ambitions beyond unifying the Manchu territories. Hong Taiji then proceeded to invade Korea again in 1636.

Meanwhile, Hong Taiji set up a rudimentary bureaucratic system based on the Ming model. He established six boards or executive level ministries in 1631 to oversee finance, personnel, rites, military, punishments, and public works. However, these administrative organs had very little role initially, and it was not until the eve of completing the conquest ten years later that they fulfilled their government roles.[37]

Hong Taiji staffed his bureaucracy with many Han Chinese, including newly surrendered Ming officials, but ensured Manchu dominance by an ethnic quota for top appointments. Hong Taiji's reign also saw a fundamental change of policy towards his Han Chinese subjects. Nurhaci had treated Han in Liaodong according to how much grain they had: those with less than 5 to 7 sin were treated badly, while those with more were rewarded with property. Due to a Han revolt in 1623, Nurhaci turned against them and enacted discriminatory policies and killings against them. He ordered that Han who assimilated to the Jurchen (in Jilin) before 1619 be treated equally with Jurchens, not like the conquered Han in Liaodong. Hong Taiji recognized the need to attract Han Chinese, explaining to reluctant Manchus why he needed to treat the Ming defector General Hong Chengchou leniently.[38] Hong Taiji incorporated Han into the Jurchen "nation" as full (if not first-class) citizens, obligated to provide military service. By 1648, less than one-sixth of the bannermen were of Manchu ancestry.[39]

Claiming the Mandate of Heaven

Hong Taiji died suddenly in September 1643. As the Jurchens had traditionally "elected" their leader through a council of nobles, the Qing state did not have a clear succession system. The leading contenders for power were Hong Taiji's oldest son Hooge and Hong Taiji's half brother Dorgon. A compromise installed Hong Taiji's five-year-old son, Fulin, as the Shunzhi Emperor, with Dorgon as regent and de facto leader of the Manchu nation.

Meanwhile, Ming government officials fought against each other, against fiscal collapse, and against a series of peasant rebellions. They were unable to capitalise on the Manchu succession dispute and the presence of a minor as emperor. In April 1644, the capital, Beijing, was sacked by a coalition of rebel forces led by Li Zicheng, a former minor Ming official, who established a short-lived Shun dynasty. The last Ming ruler, the Chongzhen Emperor, committed suicide when the city fell to the rebels, marking the official end of the dynasty.

Li Zicheng then led rebel forces numbering some 200,000[40] to confront Wu Sangui, at Shanhai Pass, a key pass of the Great Wall, which defended the capital. Wu Sangui, caught between a Chinese rebel army twice his size and a foreign enemy he had fought for years, cast his lot with the familiar Manchus. Wu Sangui may have been influenced by Li Zicheng's mistreatment of wealthy and cultured officials, including Li's own family; it was said that Li took Wu's concubine Chen Yuanyuan for himself. Wu and Dorgon allied in the name of avenging the death of the Chongzhen Emperor. Together, the two former enemies met and defeated Li Zicheng's rebel forces in battle on May 27, 1644.[41]

The newly allied armies captured Beijing on 6 June. The Shunzhi Emperor was invested as the "Son of Heaven" on 30 October. The Manchus, who had positioned themselves as political heirs to the Ming emperor by defeating Li Zicheng, completed the symbolic transition by holding a formal funeral for the Chongzhen Emperor. However, conquering the rest of China Proper took another seventeen years of battling Ming loyalists, pretenders and rebels. The last Ming pretender, Prince Gui, sought refuge with the King of Burma, Pindale Min, but was turned over to a Qing expeditionary army commanded by Wu Sangui, who had him brought back to Yunnan province and executed in early 1662.

The Qing had taken shrewd advantage of Ming civilian government discrimination against the military and encouraged the Ming military to defect by spreading the message that the Manchus valued their skills.[42] Banners made up of Han Chinese who defected before 1644 were classed among the Eight Banners, giving them social and legal privileges. Han defectors swelled the ranks of the Eight Banners so greatly that ethnic Manchus became a minority – only 16% in 1648, with Han Bannermen dominating at 75% and Mongol Bannermen making up the rest.[43] Gunpowder weapons like muskets and artillery were wielded by the Chinese Banners.[44] Normally, Han Chinese defector troops were deployed as the vanguard, while Manchu Bannermen were used predominantly for quick strikes with maximum impact, so as to minimize ethnic Manchu losses.[45]

This multi-ethnic force conquered Ming China for the Qing.[46] The three Liaodong Han Bannermen officers who played key roles in the conquest of southern China were Shang Kexi, Geng Zhongming, and Kong Youde, who governed southern China autonomously as viceroys for the Qing after the conquest.[47] Han Chinese Bannermen made up the majority of governors in the early Qing, stabilizing Qing rule.[48] To promote ethnic harmony, a 1648 decree allowed Han Chinese civilian men to marry Manchu women from the Banners with the permission of the Board of Revenue if they were registered daughters of officials or commoners, or with the permission of their banner company captain if they were unregistered commoners. Later in the dynasty the policies allowing intermarriage were done away with.[49]

The first seven years of the young Shunzhi Emperor's reign were dominated by Dorgon's regency. Because of his own political insecurity, Dorgon followed Hong Taiji's example by ruling in the name of the emperor at the expense of rival Manchu princes, many of whom he demoted or imprisoned. Dorgon's precedents and example cast a long shadow. First, the Manchus had entered "South of the Wall" because Dorgon had responded decisively to Wu Sangui's appeal, then, instead of sacking Beijing as the rebels had done, Dorgon insisted, over the protests of other Manchu princes, on making it the dynastic capital and reappointing most Ming officials. No major Chinese dynasty had directly taken over its immediate predecessor's capital, but keeping the Ming capital and bureaucracy intact helped quickly stabilize the regime and sped up the conquest of the rest of the country. Dorgon then drastically reduced the influence of the eunuchs and directed Manchu women not to bind their feet in the Chinese style.[50]

However, not all of Dorgon's policies were equally popular or as easy to implement. The controversial July 1645 edict (the "haircutting order") forced adult Han Chinese men to shave the front of their heads and comb the remaining hair into the queue hairstyle which was worn by Manchu men, on pain of death.[51] The popular description of the order was: "To keep the hair, you lose the head; To keep your head, you cut the hair."[50] To the Manchus, this policy was a test of loyalty and an aid in distinguishing friend from foe. For the Han Chinese, however, it was a humiliating reminder of Qing authority that challenged traditional Confucian values.[52] The order triggered strong resistance in Jiangnan.[53] In the ensuing unrest, some 100,000 Han were slaughtered.[54][55][56]

On 31 December 1650, Dorgon died suddenly, marking the start of the Shunzhi Emperor's personal rule. Because the emperor was only 12 years old at that time, most decisions were made on his behalf by his mother, Empress Dowager Xiaozhuang, who turned out to be a skilled political operator. Although his support had been essential to Shunzhi's ascent, Dorgon had centralised so much power in his hands as to become a direct threat to the throne. So much so that upon his death he was bestowed the extraordinary posthumous title of Emperor Yi (義皇帝), the only instance in Qing history in which a Manchu "prince of the blood" (親王) was so honored. Two months into Shunzhi's personal rule, however, Dorgon was not only stripped of his titles, but his corpse was disinterred and mutilated.[57] Dorgon's fall from grace also led to the purge of his family and associates at court. Shunzhi's promising start was cut short by his early death in 1661 at the age of 24 from smallpox. He was succeeded by his third son Xuanye, who reigned as the Kangxi Emperor.

The Manchus sent Han Bannermen to fight against Koxinga's Ming loyalists in Fujian.[58] They removed the population from coastal areas in order to deprive Koxinga's Ming loyalists of resources. This led to a misunderstanding that Manchus were "afraid of water". Han Bannermen carried out the fighting and killing, casting doubt on the claim that fear of the water led to the coastal evacuation and ban on maritime activities.[59] Even though a poem refers to the soldiers carrying out massacres in Fujian as "barbarians", both Han Green Standard Army and Han Bannermen were involved and carried out the worst slaughter.[60] 400,000 Green Standard Army soldiers were used against the Three Feudatories in addition to the 200,000 Bannermen.[61]

Kangxi Emperor's reign and consolidation

The sixty-one year reign of the Kangxi Emperor was the longest of any emperor of China and marked the beginning of the "High Qing" era, the zenith of the dynasty's social, economic and military power. The early Manchu rulers established two foundations of legitimacy that help to explain the stability of their dynasty. The first was the bureaucratic institutions and the neo-Confucian culture that they adopted from earlier dynasties.[62] Manchu rulers and Han Chinese scholar-official elites gradually came to terms with each other. The examination system offered a path for ethnic Han to become officials. Imperial patronage of Kangxi Dictionary demonstrated respect for Confucian learning, while the Sacred Edict of 1670 effectively extolled Confucian family values. His attempts to discourage Chinese women from foot binding, however, were unsuccessful.

The second major source of stability was the Inner Asian aspect of their Manchu identity, which allowed them to appeal to the Mongol, Tibetan and Muslim subjects.[63] The Qing used the title of Emperor (Huangdi or hūwangdi) in Chinese and Manchu (along with titles like the Son of Heaven and Ejen), and among Tibetans the Qing emperor was referred to as the "Emperor of China" (or "Chinese Emperor") and "the Great Emperor" (or "Great Emperor Manjushri"), such as in the 1856 Treaty of Thapathali,[64][65][66] while among Mongols the Qing monarch was referred to as Bogda Khan[67] or "(Manchu) Emperor", and among Muslim subjects in Inner Asia the Qing ruler was referred to as the "Khagan of China" (or "Chinese khagan").[68] The Qianlong Emperor portrayed the image of himself as a Buddhist sage ruler, a patron of Tibetan Buddhism[69] in the hope to appease the Mongols and Tibetans.[70] The Kangxi Emperor also welcomed to his court Jesuit missionaries, who had first come to China under the Ming.

Kangxi's reign started when he was seven years old. To prevent a repeat of Dorgon's monopolizing of power, on his deathbed his father hastily appointed four regents who were not closely related to the imperial family and had no claim to the throne. However, through chance and machination, Oboi, the most junior of the four, gradually achieved such dominance as to be a potential threat. In 1669 Kangxi, through trickery, disarmed and imprisoned Oboi – a significant victory for a fifteen-year-old emperor.

The young emperor faced challenges in maintaining control of his kingdom, as well. Three Ming generals singled out for their contributions to the establishment of the dynasty had been granted governorships in Southern China. They became increasingly autonomous, leading to the Revolt of the Three Feudatories, which lasted for eight years. Kangxi was able to unify his forces for a counterattack led by a new generation of Manchu generals. By 1681, the Qing government had established control over a ravaged southern China, which took several decades to recover.[71]

To extend and consolidate the dynasty's control in Central Asia, the Kangxi Emperor personally led a series of military campaigns against the Dzungars in Outer Mongolia. The Kangxi Emperor expelled Galdan's invading forces from these regions, which were then incorporated into the empire. Galdan was eventually killed in the Dzungar–Qing War.[72] In 1683, Qing forces received the surrender of Formosa (Taiwan) from Zheng Keshuang, grandson of Koxinga, who had conquered Taiwan from the Dutch colonists as a base against the Qing. Winning Taiwan freed Kangxi's forces for a series of battles over Albazin, the far eastern outpost of the Tsardom of Russia. The 1689 Treaty of Nerchinsk was China's first formal treaty with a European power and kept the border peaceful for the better part of two centuries. After Galdan's death, his followers, as adherents to Tibetan Buddhism, attempted to control the choice of the next Dalai Lama. Kangxi dispatched two armies to Lhasa, the capital of Tibet, and installed a Dalai Lama sympathetic to the Qing.[73]

Reigns of the Yongzheng and Qianlong emperors

The reigns of the Yongzheng Emperor (r. 1723–1735) and his son, the Qianlong Emperor (r. 1735–1796), marked the height of Qing power. Yet, as the historian Jonathan Spence puts it, the empire by the end of the Qianlong reign was "like the sun at midday". In the midst of "many glories", he writes, "signs of decay and even collapse were becoming apparent".[74]

After the death of the Kangxi Emperor in the winter of 1722, his fourth son, Prince Yong (雍親王), became the Yongzheng Emperor. He felt a sense of urgency about the problems that had accumulated in his father's later years.[75] In the words of one recent historian, he was "severe, suspicious, and jealous, but extremely capable and resourceful",[76] and in the words of another, he turned out to be an "early modern state-maker of the first order".[77] First, he promoted Confucian orthodoxy and cracked down on unorthodox sects. In 1723 he outlawed Christianity and expelled most Christian missionaries.[78] He expanded his father's system of Palace Memorials, which brought frank and detailed reports on local conditions directly to the throne without being intercepted by the bureaucracy, and he created a small Grand Council of personal advisors, which eventually grew into the emperor's de facto cabinet for the rest of the dynasty. He shrewdly filled key positions with Manchu and Han Chinese officials who depended on his patronage. When he began to realize the extent of the financial crisis, Yongzheng rejected his father's lenient approach to local elites and enforced collection of the land tax. The increased revenues were to be used for "money to nourish honesty" among local officials and for local irrigation, schools, roads, and charity. Although these reforms were effective in the north, in the south and lower Yangzi valley there were long-established networks of officials and landowners. Yongzheng dispatched experienced Manchu commissioners to penetrate the thickets of falsified land registers and coded account books, but they were met with tricks, passivity, and even violence. The fiscal crisis persisted.[79]

Yongzheng also inherited diplomatic and strategic problems. A team made up entirely of Manchus drew up the Treaty of Kyakhta (1727) to solidify the diplomatic understanding with Russia. In exchange for territory and trading rights, the Qing would have a free hand in dealing with the situation in Mongolia. Yongzheng then turned to that situation, where the Zunghars threatened to re-emerge, and to the southwest, where local Miao chieftains resisted Qing expansion. These campaigns drained the treasury but established the emperor's control of the military and military finance.[80]

When Yongzheng Emperor died in 1735 his son Prince Bao (寶親王) became the Qianlong Emperor. Qianlong personally led the Ten Great Campaigns to expand military control into present-day Xinjiang and Mongolia, putting down revolts and uprisings in Sichuan and southern China while expanding control over Tibet. The Qianlong Emperor launched several ambitious cultural projects, including the compilation of the Complete Library of the Four Treasuries (or Siku Quanshu), the largest collection of books in Chinese history. Nevertheless, Qianlong used the literary inquisition to silence opposition.[81] Beneath outward prosperity and imperial confidence, the later years of Qianlong's reign were marked by rampant corruption and neglect. Heshen, the emperor's handsome young favorite, took advantage of the emperor's indulgence to become one of the most corrupt officials in the history of the dynasty.[82] Qianlong's son, the Jiaqing Emperor (r. 1796–1820), eventually forced Heshen to commit suicide.

Population was stagnant for the first half of the 17th century due to civil wars and epidemics, but prosperity and internal stability gradually reversed this trend. The Qianlong Emperor bemoaned the situation by remarking, "The population continues to grow, but the land does not." The introduction of new crops from the Americas such as the potato and peanut allowed an improved food supply as well, so that the total population of China during the 18th century ballooned from 100 million to 300 million people. Soon farmers were forced to work ever-smaller holdings more intensely. The only remaining part of the empire that had arable farmland was Manchuria, where the provinces of Jilin and Heilongjiang had been walled off as a Manchu homeland. Despite prohibitions, by the 18th century Han Chinese streamed into Manchuria, both illegally and legally, over the Great Wall and Willow Palisade.

In 1796, open rebellion broke out among followers of the White Lotus Society, who blamed Qing officials, saying "the officials have forced the people to rebel." Officials in other parts of the country were also blamed for corruption, failing to keep the famine relief granaries full, poor maintenance of roads and waterworks, and bureaucratic factionalism. There soon followed uprisings of "new sect" Muslims against local Muslim officials, and Miao tribesmen in southwest China. The White Lotus Rebellion continued for eight years, until 1804, when badly run, corrupt, and brutal campaigns finally ended it.[83]

Rebellion, unrest, and external pressure

At the start of the dynasty, the Chinese empire continued to be the hegemonic power in East Asia. Although there was no formal ministry of foreign relations, the Lifan Yuan was responsible for relations with the Mongols and Tibetans in Inner Asia, while the tributary system, a loose set of institutions and customs taken over from the Ming, in theory governed relations with East and Southeast Asian countries. The Treaty of Nerchinsk, signed in 1689, stabilized relations with Tsarist Russia.

However, during the 18th century European empires gradually expanded across the world, as European states developed economies built on maritime trade, colonial extraction, and advances in technology. The dynasty was confronted with newly developing concepts of the international system and state-to-state relations. European trading posts expanded into territorial control in nearby India and on the islands that are now Indonesia. The Qing response, successful for a time, was to establish the Canton System in 1756, which restricted maritime trade to that city (present-day Guangzhou) and gave monopoly trading rights to private Chinese merchants. The British East India Company and the Dutch East India Company had long before been granted similar monopoly rights by their governments.

In 1793, the British East India Company, with the support of the British government, sent a diplomatic mission to China led by Lord George Macartney in order to open trade and put relations on a basis of equality. The imperial court viewed trade as of secondary interest, whereas the British saw maritime trade as the key to their economy. The Qianlong Emperor told Macartney "the kings of the myriad nations come by land and sea with all sorts of precious things", and "consequently there is nothing we lack..."[84]

Since China had little demand for European goods, Europe paid in silver for Chinese goods, an imbalance that worried the mercantilist governments of Britain and France. The growing Chinese demand for opium provided the remedy. The British East India Company greatly expanded its production in Bengal. The Daoguang Emperor, concerned both over the outflow of silver and the damage that opium smoking was causing to his subjects, ordered Lin Zexu to end the opium trade. Lin confiscated the stocks of opium without compensation in 1839, leading Britain to send a military expedition the following year. The First Opium War revealed the outdated state of the Chinese military. The Qing navy, composed entirely of wooden sailing junks, was severely outclassed by the modern tactics and firepower of the British Royal Navy. British soldiers, using advanced muskets and artillery, easily outmaneuvered and outgunned Qing forces in ground battles. The Qing surrender in 1842 marked a decisive, humiliating blow. The Treaty of Nanjing, the first of the "unequal treaties", demanded war reparations, forced China to open up the Treaty Ports of Canton, Amoy, Fuzhou, Ningbo and Shanghai to Western trade and missionaries, and to cede Hong Kong Island to Britain. It revealed weaknesses in the Qing government and provoked rebellions against the regime.

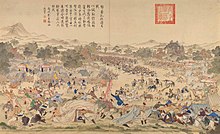

The Taiping Rebellion in the mid-19th century was the first major instance of anti-Manchu sentiment. The rebellion began under the leadership of Hong Xiuquan (1814–64), a disappointed civil service examination candidate who, influenced by Christian teachings, had a series of visions and believed himself to be the son of God, the younger brother of Jesus Christ, sent to reform China. A friend of Hong's, Feng Yunshan, utilized Hong's ideas to organize a new religious group, the God Worshippers' Society (Bai Shangdi Hui), which he formed among the impoverished peasants of Guangxi province.[85] Amid widespread social unrest and worsening famine, the rebellion not only posed the most serious threat towards Qing rulers, it has also been called the "bloodiest civil war of all time"; during its fourteen-year course from 1850 to 1864 between 20 and 30 million people died.[86] Hong Xiuquan, a failed civil service candidate, in 1851 launched an uprising in Guizhou province, and established the Taiping Heavenly Kingdom with Hong himself as king. Hong announced that he had visions of God and that he was the brother of Jesus Christ. Slavery, concubinage, arranged marriage, opium smoking, footbinding, judicial torture, and the worship of idols were all banned. However, success led to internal feuds, defections and corruption. In addition, British and French troops, equipped with modern weapons, had come to the assistance of the Qing imperial army. Nonetheless, it was not until 1864 that Qing armies under Zeng Guofan succeeded in crushing the revolt. After the outbreak of this rebellion, there were also revolts by the Muslims and Miao people of China against the Qing dynasty, most notably in the Miao Rebellion (1854–1873) in Guizhou, the Panthay Rebellion (1856–1873) in Yunnan and the Dungan Revolt (1862–1877) in the northwest.

The Western powers, largely unsatisfied with the Treaty of Nanjing, gave grudging support to the Qing government during the Taiping and Nian Rebellions. China's income fell sharply during the wars as vast areas of farmland were destroyed, millions of lives were lost, and countless armies were raised and equipped to fight the rebels. In 1854, Britain tried to re-negotiate the Treaty of Nanjing, inserting clauses allowing British commercial access to Chinese rivers and the creation of a permanent British embassy at Beijing.

In 1856, Qing authorities, in searching for a pirate, boarded a ship, the Arrow, which the British claimed had been flying the British flag, an incident which led to the Second Opium War. In 1858, facing no other options, the Xianfeng Emperor agreed to the Treaty of Tientsin, which contained clauses deeply insulting to the Chinese, such as a demand that all official Chinese documents be written in English and a proviso granting British warships unlimited access to all navigable Chinese rivers.

Ratification of the treaty in the following year led to a resumption of hostilities. In 1860, with Anglo-French forces marching on Beijing, the emperor and his court fled the capital for the imperial hunting lodge at Rehe. Once in Beijing, the Anglo-French forces looted and burned the Old Summer Palace and, in an act of revenge for the arrest, torture, and execution of the English diplomatic mission.[87] Prince Gong, a younger half-brother of the emperor, who had been left as his brother's proxy in the capital, was forced to sign the Convention of Beijing. The humiliated emperor died the following year at Rehe.

Self-strengthening and the frustration of reforms

Yet the dynasty rallied. Chinese generals and officials such as Zuo Zongtang led the suppression of rebellions and stood behind the Manchus. When the Tongzhi Emperor came to the throne at the age of five in 1861, these officials rallied around him in what was called the Tongzhi Restoration. Their aim was to adopt Western military technology in order to preserve Confucian values. Zeng Guofan, in alliance with Prince Gong, sponsored the rise of younger officials such as Li Hongzhang, who put the dynasty back on its feet financially and instituted the Self-Strengthening Movement. The reformers then proceeded with institutional reforms, including China's first unified ministry of foreign affairs, the Zongli Yamen; allowing foreign diplomats to reside in the capital; establishment of the Imperial Maritime Customs Service; the formation of modernized armies, such as the Beiyang Army, as well as a navy; and the purchase from Europeans of armament factories.[88]

The dynasty lost control of peripheral territories bit by bit. In return for promises of support against the British and the French, the Russian Empire took large chunks of territory in the Northeast in 1860. The period of cooperation between the reformers and the European powers ended with the Tientsin Massacre of 1870, which was incited by the murder of French nuns set off by the belligerence of local French diplomats. Starting with the Cochinchina Campaign in 1858, France expanded control of Indochina. By 1883, France was in full control of the region and had reached the Chinese border. The Sino-French War began with a surprise attack by the French on the Chinese southern fleet at Fuzhou. After that the Chinese declared war on the French. A French invasion of Taiwan was halted and the French were defeated on land in Tonkin at the Battle of Bang Bo. However Japan threatened to enter the war against China due to the Gapsin Coup and China chose to end the war with negotiations. The war ended in 1885 with the Treaty of Tientsin (1885) and the Chinese recognition of the French protectorate in Vietnam.[89] Some Russian and Chinese gold miners also established a short-lived proto-state known as the Zheltuga Republic (1883–1886) in the Amur river basin, which was however soon crushed by the Qing forces.[90]

In 1884, Qing China obtained concessions in Korea, such as the Chinese concession of Incheon,[91] but the pro-Japanese Koreans in Seoul led the Gapsin Coup. Tensions between China and Japan rose after China intervened to suppress the uprising. Japanese Prime Minister Itō Hirobumi and Li Hongzhang signed the Convention of Tientsin, an agreement to withdraw troops simultaneously, but the First Sino-Japanese War of 1895 was a military humiliation. The Treaty of Shimonoseki recognized Korean independence and ceded Taiwan and the Pescadores to Japan. The terms might have been harsher, but when a Japanese citizen attacked and wounded Li Hongzhang, an international outcry shamed the Japanese into revising them. The original agreement stipulated the cession of Liaodong Peninsula to Japan, but Russia, with its own designs on the territory, along with Germany and France, in the Triple Intervention, successfully put pressure on the Japanese to abandon the peninsula.

These years saw an evolution in the participation of Empress Dowager Cixi (Wade–Giles: Tz'u-Hsi) in state affairs. She entered the imperial palace in the 1850s as a concubine to the Xianfeng Emperor (r. 1850–1861) and came to power in 1861 after her five-year-old son, the Tongzhi Emperor ascended the throne. She, the Empress Dowager Ci'an (who had been Xianfeng's empress), and Prince Gong (a son of the Daoguang Emperor), staged a coup that ousted several regents for the boy emperor. Between 1861 and 1873, she and Ci'an served as regents, choosing the reign title "Tongzhi" (ruling together). Following the emperor's death in 1875, Cixi's nephew, the Guangxu Emperor, took the throne, in violation of the dynastic custom that the new emperor be of the next generation, and another regency began. In the spring of 1881, Ci'an suddenly died, aged only forty-three, leaving Cixi as sole regent.[92]

From 1889, when Guangxu began to rule in his own right, to 1898, the Empress Dowager lived in semi-retirement, spending the majority of the year at the Summer Palace. In 1897, two German Roman Catholic missionaries were murdered in southern Shandong province (the Juye Incident). Germany used the murders as a pretext for a naval occupation of Jiaozhou Bay. The occupation prompted a "scramble for concessions" in 1898, which included the German lease of Jiaozhou Bay, the Russian lease of Liaodong, the British lease of the New Territories of Hong Kong, and the French lease of Guangzhouwan.

In the wake of these external defeats, the Guangxu Emperor initiated the Hundred Days' Reform of 1898. Newer, more radical advisers such as Kang Youwei were given positions of influence. The emperor issued a series of edicts and plans were made to reorganize the bureaucracy, restructure the school system, and appoint new officials. Opposition from the bureaucracy was immediate and intense. Although she had been involved in the initial reforms, the Empress Dowager stepped in to call them off, arrested and executed several reformers, and took over day-to-day control of policy. Yet many of the plans stayed in place, and the goals of reform were implanted.[93]

Drought in North China, combined with the imperialist designs of European powers and the instability of the Qing government, created background conditions for the Boxers. In 1900, local groups of Boxers proclaiming support for the Qing dynasty murdered foreign missionaries and large numbers of Chinese Christians, then converged on Beijing to besiege the Foreign Legation Quarter. A coalition of European, Japanese, and Russian armies (the Eight-Nation Alliance) then entered China without diplomatic notice, much less permission. Cixi declared war on all of these nations, only to lose control of Beijing after a short, but hard-fought campaign. She fled to Xi'an. The victorious allies then enforced their demands on the Qing government, including compensation for their expenses in invading China and execution of complicit officials, via the Boxer Protocol.[94]

Reform, revolution, collapse

The defeat by Japan in 1895 created a sense of crisis which the failure of the 1898 reforms and the disasters of 1900 only exacerbated. Cixi in 1901 moved to mollify the foreign community, called for reform proposals, and initiated a set of "New Policies", also known as the Late Qing reforms. Over the next few years the reforms included the restructuring of the national education, judicial, and fiscal systems, the most dramatic of which was the abolition of the imperial examinations in 1905.[95] The court directed a constitution to be drafted, and provincial elections were held, the first in China's history.[96] Sun Yat-sen and revolutionaries debated reform officials and constitutional monarchists such as Kang Youwei and Liang Qichao over how to transform the Manchu-ruled empire into a modernised Han Chinese state.[97]

The Guangxu Emperor died on 14 November 1908 and Cixi died the following day. Puyi, the oldest son of Zaifeng, Prince Chun, and nephew to the childless Guangxu Emperor, was appointed successor at the age of two, leaving Zaifeng with the regency. Zaifeng forced Yuan Shikai to resign. The Qing dynasty became a constitutional monarchy on 8 May 1911, when Zaifeng created a "responsible cabinet" led by Yikuang, Prince Qing. However, the cabinet became known as the "royal cabinet" because among the thirteen cabinet members, five were members of the imperial family or Aisin-Gioro relatives.[98]

The Wuchang Uprising of 10 October 1911 set off a series of uprisings. By November, 14 of the 22 provinces had rejected Qing rule. This led to the creation of the Republic of China, in Nanjing on 1 January 1912, with Sun Yat-sen as its provisional head. Seeing a desperate situation, the Qing court brought Yuan Shikai back to power. His Beiyang Army crushed the revolutionaries in Wuhan at the Battle of Yangxia. After taking the position of Prime Minister he created his own cabinet, with the support of Empress Dowager Longyu. However, Yuan Shikai decided to cooperate with Sun Yat-sen's revolutionaries to overthrow the Qing dynasty.

On 12 February 1912, Longyu issued the abdication of the child emperor Puyi leading to the fall of the Qing dynasty under the pressure of Yuan Shikai's Beiyang army despite objections from conservatives and royalist reformers.[99] This brought an end to over 2,000 years of Imperial China and began a period of instability. In July 1917, there was an abortive attempt to restore the Qing dynasty led by Zhang Xun. Puyi was allowed to live in the Forbidden City after his abdication until 1924, when he moved to the Japanese concession in Tianjin. The Empire of Japan invaded Northeast China and founded Manchukuo there in 1932, with Puyi as its emperor. After the invasion of Northeast China to fight Japan by the Soviet Union, Manchukuo fell in 1945.

Government

The early Qing emperors adopted the bureaucratic structures and institutions from the preceding Ming dynasty but split rule between Han Chinese and Manchus, with some positions also given to Mongols.[100] Like previous dynasties, the Qing recruited officials via the imperial examination system, until the system was abolished in 1905. The Qing divided the positions into civil and military positions, each having nine grades or ranks, each subdivided into a and b categories. Civil appointments ranged from an attendant to the emperor or a Grand Secretary in the Forbidden City (highest) to being a prefectural tax collector, deputy jail warden, deputy police commissioner, or tax examiner. Military appointments ranged from being a field marshal or chamberlain of the imperial bodyguard to a third class sergeant, corporal or a first or second class private.[101]

While the Qing dynasty tried to maintain the traditional tributary system of China, by the 19th century Qing China had become part of a European-style community of sovereign states[102] and established official diplomatic relations with more than twenty countries around the world before its downfall, and since the 1870s it established legations and consulates known as the "Chinese Legation", "Imperial Consulate of China", "Imperial Chinese Consulate (General)" or similar names in seventeen countries, namely the Austria-Hungary, Belgium, Brazil, Cuba, France, Germany, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Panama, Peru, Portugal, Russia, Spain, United Kingdom (or the British Empire) and the United States.

Центральные правительственные учреждения

Формальная структура правительства Цин основывалась на императоре как абсолютном правителе, который возглавлял шесть советов (министерств). [ г ] ), каждый возглавляется двумя президентами [ ч ] и ему помогали четыре вице-президента. [ я ] Однако, в отличие от системы Мин, этническая политика Цин требовала, чтобы назначения были разделены между маньчжурскими дворянами и ханьскими чиновниками, сдавшими высшие государственные экзамены . Большой Секретариат , [ Дж ] который был важным органом, определяющим политику при Мин, потерял свое значение во время Цин и превратился в имперскую канцелярию . Учреждения, унаследованные от Мин, сформировали ядро Цинского « Внешнего двора », который занимался повседневными делами и располагался в южной части Запретного города . [ 103 ]

Чтобы не позволить рутинной администрации взять на себя управление империей, цинские императоры следили за тем, чтобы все важные вопросы решались во « Внутреннем дворе », в котором доминировали императорская семья и маньчжурская знать и который располагался в северная часть Запретного города. Основным институтом внутреннего двора был Большой совет . [ к ] Он возник в 1720-х годах во время правления императора Юнчжэна как орган, отвечавший за управление военными кампаниями Цин против монголов, но вскоре взял на себя другие военные и административные обязанности, централизовав власть под короной. [ 104 ] Великие советники [ л ] служил своего рода тайным советом императора.

С раннего периода Цин центральное правительство характеризовалось системой двойных назначений, согласно которой на каждую должность в центральном правительстве назначались маньчжуры и ханьцы. Ханьский китайский назначенец должен был выполнять основную работу, а маньчжурский - обеспечивать лояльность ханьцев к правлению Цин. [ 105 ] Хотя правительство Цин было установлено как абсолютная монархия, как и предыдущие династии в Китае, однако к началу 20 века двор Цин начал двигаться в сторону конституционной монархии . [ 106 ] правительственных органов, таких как Консультативный совет с созданием , и парламентскими выборами для подготовки конституционного правительства . [ 107 ] [ 108 ]

Было также еще одно правительственное учреждение, называвшееся Департаментом императорского двора , которое было уникальным для династии Цин. Оно было создано еще до падения Мин, но достигло зрелости лишь после 1661 года, после смерти императора Шуньчжи и воцарения на престоле его сына, императора Канси . [ 109 ] Первоначальной целью отдела было управление внутренними делами императорской семьи и деятельностью внутреннего дворца (в этих задачах он во многом заменял евнухов ), но он также играл важную роль в отношениях Цин с Тибетом и Монголией , занимался торговой деятельностью. (нефрит, женьшень , соль, меха и т. д.), управлял текстильными фабриками в районе Цзяннань и даже издавал книги. [ 110 ] Отношения с суперинтендантами соли и торговцами солью , например, в Янчжоу, были особенно прибыльными, особенно потому, что они были прямыми и не проходили через поглощающие слои бюрократии. В отделе работали буи , [ м ] или «рабы», от Верхних Трех Знамен . [ 111 ] К XIX веку оно управляло деятельностью как минимум 56 субагентств. [ 109 ] [ 112 ]

Административное деление

Цинский Китай достиг своей наибольшей протяженности в 18 веке, когда он правил собственно Китаем (восемнадцатью провинциями), а также территориями современного Северо-Восточного Китая , Внутренней Монголии , Внешней Монголии , Синьцзяна и Тибета , на территории примерно 13 миллионов км2. 2 по размеру. Первоначально было 18 провинций, все из которых находились в самом Китае, но позже это число было увеличено до 22, при этом Маньчжурия и Синьцзян были разделены или превращены в провинции. Тайвань , первоначально входивший в состав провинции Фуцзянь , стал отдельной провинцией в 19 веке. [ 113 ] но был передан Японской империи после Первой китайско-японской войны в 1895 году. [ 114 ]

Территориальное управление

Этот раздел нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( Март 2022 г. ) |

Организация провинций Цин была основана на пятнадцати административных единицах, созданных династией Мин, которые позже были преобразованы в восемнадцать провинций путем разделения, например, Хугуана на провинции Хубэй и Хунань. Провинциальная бюрократия продолжала практику Юань и Мин трех параллельных линий: гражданской, военной и цензуры или наблюдения. Каждой провинцией управляли губернатор ( 巡撫 , сюньфу ) и провинциальный военачальник ( 提督 , тиду ). Ниже провинции располагались префектуры ( 府 , фу ), действовавшие под руководством префекта ( 知府 , чжифу ), за которыми следовали субпрефектуры под руководством субпрефекта. Самой низкой единицей было графство , которым руководил магистрат графства . Восемнадцать провинций также известны как «собственный Китай». Должность наместника или генерал-губернатора ( 總督 , цзунду ) была высшим рангом в администрации провинции. В самом Китае было восемь региональных наместников, каждый из которых обычно руководил двумя или тремя провинциями. Вице -король Чжили , отвечавший за территорию вокруг столицы Пекина. , обычно считается самым почетным и могущественным наместником среди восьми.

К середине 18 века Цин успешно взял под свой контроль внешние регионы, такие как Внутренняя и Внешняя Монголия , Тибет и Синьцзян . Имперские комиссары и гарнизоны были отправлены в Монголию и Тибет для наблюдения за их делами. Эти территории также находились под контролем центрального правительственного учреждения под названием Лифан Юань . Цинхай также находился под прямым контролем двора Цин. Синьцзян, также известный как Китайский Туркестан, был разделен на регионы к северу и югу от гор Тянь-Шаня , также известные сегодня как Джунгария и Таримский бассейн соответственно, но пост Илийского генерала был учрежден в 1762 году для осуществления единой военной и административной юрисдикции над оба региона. Джунгария с самого начала была полностью открыта для миграции хань императором Цяньлуном. Ханьским мигрантам сначала было запрещено постоянно селиться в Таримской котловине, но этот запрет был снят после вторжения Джахангира Ходжи в 1820-х годах. Точно так же Маньчжурия также управлялась военными генералами до ее разделения на провинции, хотя некоторые районы Синьцзяна и Северо-Восточного Китая были потеряны для Российская империя в середине 19 века. Первоначально Маньчжурия была отделена от собственно Китая Внутренним частоколом ив , рвом и насыпью, засаженной ивами, предназначенными для ограничения передвижения ханьских китайцев, поскольку эта территория была закрыта для гражданских ханьских китайцев, пока правительство не начало колонизировать эту территорию, особенно с 1860-х годов.

Что касается этих внешних регионов, Цин сохранял имперский контроль, при этом император выступал в роли монгольского хана, покровителя тибетского буддизма и защитника мусульман . Однако политика Цин изменилась с созданием провинции Синьцзян в 1884 году. В эпоху «Большой игры» , воспользовавшись дунганским восстанием на северо-западе Китая, Якуб-бек вторгся в Синьцзян из Центральной Азии при поддержке Британской империи и стал правителем Синьцзяна. царство Кашгария . Двор Цин послал войска, чтобы победить Якуб-бека, и Синьцзян был отвоеван, а затем политическая система собственно Китая была формально применена к Синьцзяну. Кумульское ханство , которое было включено в состав династии Цин в качестве вассала после того, как помогло Цин победить Зунгаров в 1757 году, сохраняло свой статус после того, как Синьцзян превратился в провинцию до конца династии в Синьхайской революции вплоть до 1930 года. [ 115 ] В начале 20 века Великобритания отправила экспедиционный корпус в Тибет и заставила тибетцев подписать договор. В ответ цинский двор заявил о суверенитете Китая над Тибетом. [ 116 ] в результате была подписана англо-китайская конвенция 1906 года между Великобританией и Китаем. Британцы согласились не аннексировать территорию Тибета и не вмешиваться в управление Тибетом, в то время как Китай обязался не позволять любому другому иностранному государству вмешиваться в территорию или внутреннее управление Тибета. [ 117 ] Правительство Цин также превратило Маньчжурию в три провинции в начале 20 века, официально известных как « Три северо-восточные провинции », и учредило пост вице-короля трех северо-восточных провинций для надзора за этими провинциями.

Общество

Рост населения и мобильность

Численность, плотность и мобильность населения росли. Население выросло с примерно 150 миллионов в 1700 году, примерно столько же, сколько столетием ранее, затем удвоилось в течение следующего столетия и достигло 450 миллионов накануне Тайпинского восстания в 1850 году. [ 118 ] Распространение культур Нового Света, таких как кукуруза, арахис, сладкий картофель и картофель, снизило количество смертей от недоедания. Такие болезни, как оспа, удалось взять под контроль за счет увеличения количества прививок. Кроме того, детская смертность снизилась благодаря совершенствованию методов родовспоможения, выполняемых врачами и акушерками, а также увеличению количества медицинских книг, доступных населению. [ 119 ] Правительственные кампании снизили уровень детоубийств . В Европе прирост населения в этот период был наибольшим в городах, но в Китае прирост населения в городах и нижней части Янцзы был низким. Наибольший рост наблюдался в приграничных и высокогорных районах, где фермеры могли расчистить большие участки болот и лесов. [ 120 ]

Население также было удивительно мобильным, возможно, более мобильным, чем когда-либо в истории Китая. Действительно, правительство Цин сделало гораздо больше для поощрения мобильности, чем для ее предотвращения. Миллионы ханьских китайцев мигрировали в Юньнань и Гуйчжоу в 18 веке, а также на Тайвань. После завоеваний 1750-х и 1760-х годов двор организовал в Синьцзяне сельскохозяйственные колонии. Эта мобильность также включала организованное перемещение подданных Цин за границу, в основном в Юго-Восточную Азию , в поисках торговых и других экономических возможностей. [ 120 ]

Маньчжурия, однако, была формально закрыта для ханьского поселения Ивовым частоколом , за исключением некоторых знаменосцев. [ 121 ] Тем не менее, к 1780 году ханьцы составили 80% населения. [ 122 ] Относительно малонаселенная территория была уязвима, поскольку Российская империя требовала присоединения Амура и аннексии Внешней Маньчжурии . В ответ цинские чиновники, такие как Тепуцинь ( 特普欽 ), военный губернатор Хэйлунцзяна в 1859–1867 гг., внесли предложения (1860 г.) открыть части Гуандуна для китайских гражданских фермеров-поселенцев, чтобы противостоять дальнейшим возможным аннексиям. [ 123 ] В конце 19 века Маньчжурия была открыта для ханьских поселенцев, что привело к более обширной миграции. [ 124 ] который назывался Чуан Гуандун ( упрощенный китайский : 闯关东 ; традиционный китайский : 闖關東 ), буквально «Врезающийся в Гуандун», причем Гуандун был старым названием Маньчжурии . [ 125 ] В конце 19-го и начале 20-го веков, чтобы противодействовать растущему российскому влиянию, династия Цин отменила существовавшую административную систему в Маньчжурии и переклассифицировала всех иммигрантов в регион как ханьцев (китайцев) вместо минжэней (民人, мирных жителей). , незнаменосцы), при этом заменяя провинциальных генералов провинциальными губернаторами. С 1902 по 1911 год в связи с ростом населения Маньчжурии было создано семьдесят гражданских администраций. [ 126 ]

Статусы в обществе

Согласно статуту, общество Цин было разделено на относительно закрытые сословия, которых в самом общем плане было пять. Помимо сословий чиновников, сравнительно незначительной аристократии и образованных литераторов , среди простых китайцев также существовало серьезное разделение на простолюдинов и людей с более низким статусом. [ 127 ] Они были разделены на две категории: одна из них - хорошие «простолюдины», другая - «подлые» люди, которых считали униженными и рабскими. Большинство населения принадлежало к первой категории и описывалось как «лянминь» , юридический термин, означающий хороших людей, в отличие от «цзяньминь» , означающего подлых (или неблагородных) людей. В законе Цин прямо говорилось, что традиционные четыре профессиональные группы ученых, фермеров, ремесленников и торговцев были «хорошими» или имели статус простолюдинов. С другой стороны, рабы или слуги, артисты (включая проституток и актеров), татуированные преступники и низкоуровневые служащие государственных чиновников были «подлыми людьми». Подлые люди юридически уступали простолюдинам и подвергались неравному обращению, например, им запрещали сдавать императорский экзамен . [ 128 ] Более того, таким людям обычно не разрешалось вступать в брак со свободными простолюдинами, и их даже часто требовали признать свое унижение в обществе посредством таких действий, как поклон. Однако на протяжении всей династии Цин император и его двор, а также бюрократия работали над сокращением различий между униженными и свободными, но не смогли полностью объединить эти две классификации вместе даже в конце своей эпохи. [ 129 ]

Цинское дворянство

не было мощной потомственной аристократии Хотя со времен династии Сун , дворянство ( шэньши ), как и их британские коллеги, пользовалось императорскими привилегиями и управляло местными делами. Статус этого ученого-чиновника определялся путем сдачи по крайней мере первого уровня экзаменов на государственную службу и получения степени, которая давала ему право занимать императорский пост, хотя на самом деле он мог и не занимать этого. Дворянин мог на законных основаниях носить дворянское одеяние и разговаривать с чиновниками на равных. Неофициально дворяне тогда возглавляли местное общество и могли использовать свои связи для влияния на магистрата, приобретения земли и содержания больших домашних хозяйств. Таким образом, в число дворян входили не только мужчины, имеющие ученые степени, но также их жены и некоторые из их родственников. [ 130 ]

Дворянский класс делился на группы. Не все, кто занимал государственные должности, были грамотными, поскольку купеческие семьи могли покупать ученые степени, и не все, кто сдал экзамены, находили работу в качестве чиновников, поскольку количество обладателей ученых степеней превышало количество вакансий. Сословие дворян также различалось по источнику и размеру своих доходов. Семьи литераторов получали доход от землевладения, а также от ссуд. Чиновники получали зарплату, которая с течением времени становилась все менее и менее адекватной, что привело к повсеместному использованию «выдавливания», нерегулярных выплат. Те, кто готовился к экзаменам, но проваливал их, как и те, кто сдал экзамены, но не был назначен на должность, могли стать репетиторами или учителями, личными секретарями действующих чиновников, администраторами гильдий или храмов или занимать другие должности, требующие грамотности. Другие обратились к таким областям, как инженерия, медицина или право, которые к девятнадцатому веку требовали специального обучения. К девятнадцатому веку стать автором или издателем художественной литературы уже не было зазорно. [ 131 ]

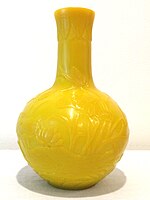

Цинская знать отличалась не только своим правовым статусом, но и стремлением к культурному образу жизни. Они жили более изысканной и комфортной жизнью, чем простолюдины, и использовали носилки, чтобы путешествовать на значительные расстояния. Они часто хвастались своей образованностью, собирая такие предметы, как камни ученых , фарфор или произведения искусства из-за их красоты, которая отличала их от менее образованных простолюдинов. [ 132 ]

Цинская знать

Семья и родство

При Цин строительным блоком общества было патрилинейное родство , то есть местное семейное происхождение с происхождением по мужской линии, часто переводимое как «клан». Изменение брачных практик, идентичности и лояльности началось во времена династии Сун, когда экзамены на государственную службу начали заменять дворянство и наследование как средство получения статуса. Вместо того, чтобы вступать в браки с представителями аристократической элиты одного и того же социального статуса, они были склонны заключать брачные союзы с близлежащими семьями с таким же или более высоким богатством и ставили интересы местного населения на первое место, что помогало формировать поселения, состоящие из смешанных браков. [ 133 ] Неоконфуцианская идеология, особенно мышление Чэн-Чжу, поддерживаемое социальной мыслью Цин, подчеркивало патрилинейные семьи и генеалогию в обществе. [ 134 ]

Императоры и местные чиновники призывали семьи составлять генеалогии, чтобы стабилизировать местное общество. [ 135 ] Генеалогия была помещена в зал предков, который служил штаб-квартирой рода и местом ежегодных жертвоприношений предков. Особый китайский иероглиф появлялся в имени каждого мужчины каждого поколения, часто в далеком будущем. Эти линии преемственности утверждали, что они основаны на биологическом происхождении, но когда член линии получал должность или становился богатым, он мог проявить творческий подход в выборе престижной фигуры в качестве «предка-основателя». [ 136 ] Такое поклонение было призвано гарантировать, что предки останутся довольными и доброжелательными духами ( шен ), которые будут присматривать за семьей и защищать ее. Более поздние наблюдатели почувствовали, что культ предков сосредоточен на семье и родословной, а не на более общественных вопросах, таких как сообщество и нация. [ 137 ]

Внутренние монголы и халха-монголы в Цин редко знали своих предков за пределами четырех поколений, а монгольское племенное общество не было организовано среди патрилинейных кланов, вопреки общепринятому мнению, но включало в базовую единицу организации неродственных людей. [ 138 ] Цин пытался, но безуспешно, продвигать китайскую неоконфуцианскую идеологию организации общества на основе родовых кланов среди монголов. [ 139 ]

Религия

Маньчжурские правители возглавляли многоэтническую империю, а император, который нес ответственность за « Все под небом » или Тянь Ся , покровительствовал и брал на себя ответственность за все религии и системы верований. «Духовным центром тяжести» империи было «религиозно-политическое государство». [ 140 ] Поскольку империя была частью космического порядка, который даровал Мандат Неба , Император как «Сын Неба» был одновременно главой политической системы и главным жрецом Государственного Культа . Император и его чиновники, которые были его личными представителями, взяли на себя ответственность за все аспекты империи, особенно за духовную жизнь, религиозные институты и практики. [ 141 ] Уездный магистрат , как политический и духовный представитель императора, делал подношения в официально признанных храмах. Императора, Мировой судья читал лекции по Священному указу направленному на развитие гражданской морали; он внимательно следил за религиозными организациями, действия которых могли поставить под угрозу суверенитет и религиозные прерогативы государства. [ 142 ]

Маньчжурия и имперская религия

Маньчжурскую императорскую семью особенно привлекала Желтая секта или буддизм гелуг , распространившаяся из Тибета в Монголию. Пятый Далай-лама , пришедший к власти в 1642 году, незадолго до того, как маньчжуры захватили Пекин, обратился за поддержкой к двору Цин. Императоры Канси и Цяньлун практиковали эту форму тибетского буддизма как одну из своих домашних религий и построили храмы, которые сделали Пекин одним из его центров, а также построили копию дворца Потала в Лхасе в своем летнем уединении в Рехе . [ 143 ]

Шаманизм , наиболее распространенная религия среди маньчжур, был духовным наследием от их тунгусских предков, которое отличало их от ханьских китайцев. [ 144 ] Государственный шаманизм был важен для императорской семьи как для сохранения своей маньчжурской культурной самобытности, так и для продвижения своей имперской легитимности среди племен на северо-востоке. [ 145 ] Императорские обязательства включали проведение ритуалов в первый день китайского Нового года в шаманском святилище (тангсе). [ 146 ] Практика в маньчжурских семьях включала жертвоприношения предкам и использование шаманов, часто женщин, которые входили в транс в поисках исцеления или изгнания нечистой силы. [ 147 ]

Популярная религия

Систему верований, наиболее широко практикуемую среди ханьских китайцев, часто называют местной, народной или народной религией , и она была сосредоточена вокруг патриархальной семьи, поддержания мужской семейной линии и шэнь , или духов. Общие практики включали почитание предков , сыновнюю почтительность , местных богов и духов . Обряды включали траур, похороны, погребение, обряды . [ 148 ] Поскольку они не требовали исключительной преданности, формы и ветви конфуцианства , буддизма и даосизма переплетались, например, в синкретических Трех учениях . [ 149 ] Китайская народная религия сочетала в себе элементы этих трех с местными вариациями. [ 150 ] Окружные магистраты, которых оценивали и продвигали по службе за их способность поддерживать местный порядок, терпимо относились к местным сектам и даже покровительствовали местным храмам, пока они поддерживали порядок, но с подозрением относились к неортодоксальным сектам , которые бросали вызов государственной власти и отвергали имперские доктрины. Некоторые из этих сект действительно имели долгую историю восстаний, например, « Путь прежних небес », основанный на даосизме, и общество Белого Лотоса , основанное на тысячелетнем буддизме. Восстание Белого Лотоса (1796–1804 гг.) подтвердило официальные подозрения, как и Восстание Тайпинов , опиравшееся на тысячелетнее христианство.

Христианство, иудаизм и ислам

Авраамические религии пришли из Западной Азии еще во времена династии Тан, но их настойчивое требование практиковать их, исключая другие религии, сделало их менее адаптируемыми, чем буддизм, который быстро был принят как родной. Ислам преобладал в центральноазиатских районах империи, в то время как иудаизм и христианство практиковались в устоявшихся, но автономных общинах. [ 151 ]

Несколько сотен католических миссионеров прибыли в период с позднего периода Мин до запрета христианства в 1724 году. Иезуиты адаптировались к ожиданиям китайцев, евангелизировали сверху вниз, переняли одежды и образ жизни литераторов, овладев конфуцианской классикой и не бросая вызов Китайские моральные ценности. Они доказали свою ценность для первых маньчжурских императоров своей работой в области артиллерийского дела, картографии и астрономии, но на какое-то время впали в немилость до указа императора Канси 1692 года о терпимости. [ 152 ] В сельской местности вновь прибывшие доминиканские и францисканские священнослужители основали сельские общины, которые адаптировались к местным народным религиозным практикам, делая упор на исцеление, фестивали и святые дни, а не на таинства и доктрины. К началу восемнадцатого века целый ряд верующих христиан основали общины. [ 153 ] В 1724 году император Юнчжэн (1678–1735) объявил христианство «неортодоксальным учением» и, следовательно, было запрещено. [ 154 ] Однако, поскольку европейские католические миссионеры держали контроль в своих руках и не допускали создания местного духовенства, после 1724 года число католиков будет расти быстрее, и местные общины смогут устанавливать свои собственные правила и стандарты. дополнительно объявил христианскую религиозную деятельность преступлением . В 1811 году император Цзяцин (1760–1820) [ 155 ] Имперский запрет был снят договором 1846 года. [ 156 ]

Первым протестантским миссионером в Китае был Роберт Моррисон (1782–1834) из Лондонского миссионерского общества (LMS). [ 157 ] который прибыл в Кантон 6 сентября 1807 года. Он завершил перевод всей Библии в 1819 году. [ 158 ] Лян Афа (1789–1855), новообращенный из Китая, получивший образование Моррисона, развернул миссию евангелизации во внутреннем Китае. [ 159 ] [ 160 ] Две опиумные войны (1839–1860 гг.) стали переломным моментом в развитии протестантских христианских миссий. [ 154 ] 1842 Нанкинский мирный договор г. [ 161 ] Американский договор и французский договор, подписанные в 1844 году, [ 162 ] и Тяньцзиньский договор 1858 г. [ 154 ] выделил христианство среди местных религий и предоставил ему защищенный статус. [ 163 ] Китайские популярные культы, такие как Белый Лотос и Восьмая Триграмма, представляли себя христианскими, чтобы разделить эту защиту. [ 164 ]

В конце 1840-х годов Хун Сюцюань прочитал китайскую Библию Моррисона, а также евангелизационный памфлет Лян Афа и объявил своим последователям, что христианство на самом деле было религией древнего Китая до того, как Конфуций и его последователи изгнали его. [ 165 ] Он сформировал движение тайпинов , которое возникло в Южном Китае как «сговор китайской традиции милленаристского восстания и христианского мессианизма», «апокалиптической революции, христианства и «коммунистического утопизма » ». [ 166 ]

После 1860 года соблюдение договоров позволило миссионерам распространить свои усилия по евангелизации за пределы договорных портов. Их присутствие создало культурную и политическую оппозицию. Историк Джон К. Фэрбенк заметил, что «[для учёных-дворян христианские миссионеры были иностранными подрывниками, чье аморальное поведение и учение поддерживались канонерскими лодками». [ 167 ] В последующие десятилетия произошло около 800 конфликтов между деревенскими христианами и нехристианами ( цзяоань ), в основном по нерелигиозным вопросам, таким как права на землю или местные налоги, но за такими случаями часто стояли религиозные конфликты. [ 168 ] Летом 1900 года, когда иностранные державы задумали раздел Китая, деревенская молодежь, известная как боксеры, практиковавшая китайские боевые искусства и духовные практики, выступила против западной власти и церквей, напала и убила китайских христиан и иностранных миссионеров в ходе Боксерского восстания. . Империалистические державы снова вторглись и наложили значительную контрибуцию . Правительство Пекина отреагировало проведением существенных финансовых и административных реформ, но это поражение убедило многих представителей образованной элиты в том, что народная религия является препятствием на пути развития Китая как современной нации, а некоторые обратились к христианству как к духовному инструменту для ее построения. [ 169 ]

К 1900 году в Китае насчитывалось около 1400 католических священников и монахинь, обслуживающих почти 1 миллион католиков. Среди 250 000 христиан-протестантов в Китае действовало более 3000 протестантских миссионеров. [ 170 ] Западные медицинские миссионеры открыли клиники и больницы и провели медицинскую подготовку в Китае. [ 171 ] Миссионеры начали создавать школы подготовки медсестер в конце 1880-х годов, но уход за больными мужчинами женщинами был отвергнут местной традицией, поэтому количество студентов было небольшим до 1930-х годов. [ 172 ]

Экономика

К концу 17 века китайская экономика оправилась от опустошения, вызванного войнами, в которых была свергнута династия Мин . [ 173 ] В следующем столетии рынки продолжали расширяться, но с увеличением торговли между регионами, большей зависимостью от зарубежных рынков и значительным увеличением населения. [ 174 ] К концу 18 века население выросло до 300 миллионов с примерно 150 миллионов во времена поздней династии Мин. Резкий рост населения был вызван несколькими причинами, в том числе длительным периодом мира и стабильности в 18 веке и импортом новых культур, полученных Китаем из Америки, включая арахис, сладкий картофель и кукурузу. Новые виды риса из Юго-Восточной Азии привели к огромному увеличению производства. Торговые гильдии распространялись во всех растущих китайских городах и часто приобретали большое социальное и даже политическое влияние. Богатые купцы с официальными связями сколотили огромные состояния и покровительствовали литературе, театру и искусству. Процветало текстильное и ремесленное производство. [ 175 ]

Правительство расширило землевладение, вернув землю, которая была продана крупным землевладельцам в конце периода Мин семьями, неспособными платить земельный налог. [ 176 ] Чтобы дать людям больше стимулов для участия в рынке, они снизили налоговое бремя по сравнению с эпохой позднего Мин и заменили барщинную систему подушным налогом, используемым для найма рабочих. [ 177 ] Управление Большим каналом стало более эффективным, и транспорт открылся для частных торговцев. [ 178 ] Система мониторинга цен на зерно устранила серьезный дефицит и позволила ценам на рис медленно и плавно расти на протяжении всего XVIII века. [ 179 ] Опасаясь власти богатых торговцев, правители Цин ограничивали их торговые лицензии и обычно отказывали им в разрешении на открытие новых рудников, за исключением бедных районов. [ 180 ] Эти ограничения на разведку внутренних ресурсов, а также на внешнюю торговлю, критикуются некоторыми учеными как причина Великого расхождения , благодаря которому западный мир обогнал Китай в экономическом отношении. [ 181 ] [ 182 ]

В период Мин-Цин (1368–1911) самым большим событием в китайской экономике стал переход от командной к рыночной экономике, причем последняя становилась все более распространенной на протяжении всего правления Цин. [ 137 ] Примерно с 1550 по 1800 год в самом Китае произошла вторая коммерческая революция, естественным образом развившаяся из первой торговой революции периода Сун , которая привела к возникновению междугородной межрегиональной торговли предметами роскоши. Во время второй коммерческой революции впервые большой процент фермерских домохозяйств начал производить урожай для продажи на местных и национальных рынках, а не для собственного потребления или бартера в традиционной экономике. Излишки урожая были выставлены на продажу на национальном рынке, что с нуля интегрировало фермеров в коммерческую экономику. Это, естественно, привело к тому, что регионы стали специализироваться на определенных товарных культурах на экспорт, поскольку экономика Китая стала все больше зависеть от межрегиональной торговли основными товарами, такими как хлопок, зерно, бобы, растительные масла, лесные продукты, продукты животного происхождения и удобрения. [ 129 ]

Серебро