Македония (древнее царство)

Македония Македония | |

|---|---|

| |

Королевство Македония в 336 г. до н.э. (оранжевый) | |

| Капитал | |

| Общие языки | Древнемакедонский , аттический , греческий койне |

| Религия | Греческий политеизм , эллинистическая религия. |

| Демон(ы) | македонский |

| Правительство | Наследственная монархия |

| Базилевс | |

• 359–336 гг. до н.э. | Филипп II |

• 336–323 гг. до н.э. | Александр Великий |

• 179–168 гг. до н.э. | Персей (последний) |

• 149–148 гг. до н.э. | Андрискус (заявление повстанцев) |

| Законодательная власть | Синедрион |

| Историческая эпоха | Классическая античность |

| 7 век до н.э. | |

| 512/511–493 до н.э. | |

| 492–479 до н.э. | |

| 359–336 гг. до н.э. | |

| 338–337 до н.э. | |

| 335–323 гг. до н.э. | |

| 323 г. до н.э. | |

| 322–275 до н.э. | |

| 168 г. до н.э. | |

| Область | |

| 323 г. до н.э. [ 4 ] [ 5 ] | 5 200 000 км 2 (2 000 000 квадратных миль) |

| Валюта | Tetradrachm |

Македония ( / ˌ m æ s ɪ ˈ d oʊ n i ə / MASS -ih- DOH -nee-ə ; Греческий : Μακεδονία ), также называемый Македонией ( / ˈm æ s ɪ d ɒ n ) / MASS -ih-don , было древним царством на периферии Архаической и Классической Греции , [ 6 ] которое впоследствии стало доминирующим государством эллинистической Греции . [ 7 ] Королевство было основано и первоначально управлялось царской династией Аргеадов , за которой последовали династии Антипатридов и Антигонидов . Родиной древних македонцев , самое раннее царство было сосредоточено в северо-восточной части греческого полуострова . [ 8 ] и граничит с Эпиром на юго-западе, Иллирией на северо-западе, Пеонией на севере, Фракией на востоке и Фессалией на юге.

До 4-го века до нашей эры Македония была небольшим царством за пределами территории, в которой доминировали великие -государства Афины города , Спарта и Фивы , и на короткое время подчинялась Ахеменидской Персии . [ 3 ] Во время правления царя Аргеадов Филиппа II (359–336 до н. э.) Македония подчинила материковую Грецию и фракийское Одрисское царство посредством завоеваний и дипломатии. С реформированной армией , состоящей из фаланг, вооруженных пикой сарисса , Филипп II победил старые державы Афин и Фив в битве при Херонее в 338 году до нашей эры. Сын Филиппа II Александр Великий , возглавивший федерацию греческих государств , выполнил цель своего отца - командовать всей Грецией, когда он разрушил Фивы после восстания города. Александра Во время последующей завоевательной кампании он сверг империю Ахеменидов и завоевал территорию, простиравшуюся до реки Инд . В течение короткого периода его Македонская империя была самой могущественной в мире – окончательным эллинистическим государством, положившим начало переходу к новому периоду древнегреческой цивилизации . Греческое искусство и литература процветали на новых завоеванных землях, а достижения в области философии , техники и науки распространялись по всей империи и за ее пределами. Особое значение имели вклады Аристотель , наставник Александра, чьи сочинения стали краеугольным камнем западной философии .

После смерти Александра в 323 г. до н.э., последовавших за этим войн диадохов и разделения недолговечной империи Александра Македония оставалась греческим культурным и политическим центром в Средиземноморском регионе наряду с Птолемеевским Египтом , Империей Селевкидов и царством Атталидов . Важные города, такие как Пелла , Пидна и Амфиполь, были вовлечены в борьбу за контроль над территорией. Были основаны новые города, такие как Фессалоника узурпатором Кассандром (названным в честь его жены Фессалоники Македонской ). [ 9 ] Упадок Македонии начался с Македонских войн и возвышения Рима . как ведущей средиземноморской державы В конце Третьей македонской войны в 168 г. до н.э. македонская монархия была упразднена и заменена римскими государствами-сателлитами . Недолговечное возрождение монархии во время Четвертой Македонской войны в 150–148 . закончилось основанием римской провинции Македония гг. до н. э .

Македонские цари, которые обладали абсолютной властью и распоряжались государственными ресурсами, такими как золото и серебро, способствовали добыче полезных ископаемых для чеканки валюты , финансирования своих армий и, во время правления Филиппа II, македонского флота. В отличие от других диадохов государств-преемников , имперский культ , взращиваемый Александром, никогда не был принят в Македонии, однако македонские правители, тем не менее, взяли на себя роль первосвященников царства и ведущих покровителей внутренних и международных культов эллинистической религии . Власть македонских царей теоретически была ограничена институтом армии, в то время как несколько муниципалитетов в составе Македонского государства пользовались высокой степенью автономии и даже имели демократические правительства с народными собраниями .

Этимология

Название Македония ( греч . Μακεδονία , Македония ) происходит от этнонима Μακεδόνες ( Makedónes ), который сам по себе происходит от древнегреческого прилагательного μακεδνός ( madenós ), означающего «высокий, стройный», а также названия народа, родственного дорийцам . ( Геродот ), и, возможно, описательный для древних македонцев . [ 10 ] Скорее всего, оно родственно прилагательному μακρός ( макрос ), означающему «длинный» или «высокий» на древнегреческом языке . [ 10 ] Считается, что первоначально это имя означало либо «горцы», «высокие», либо «высокие взрослые мужчины». [ примечание 1 ] Лингвист Роберт С. П. Бикс утверждает, что оба термина имеют догреческое происхождение и не могут быть объяснены с точки зрения индоевропейской морфологии. [ 11 ] однако Филип Де Декер отвергает аргументы Бикса как недостаточные. [ 12 ]

История

Ранняя история и легенда

Классические , и поэтому могли греческие историки Геродот и Фукидид сообщили легенду о том, что македонские цари из династии Аргеадов были потомками Темена , царя Аргоса претендовать на мифического Геракла как на одного из своих предков , а также на прямую линию от Зевса , главного бога. греческого пантеона . [ 13 ] Противоречивые легенды утверждают, что либо Пердикка I Македонский , либо Каран Македонский были основателями династии Аргеадов, у которой до Аминта I было пять или восемь царей. [ 14 ] Утверждение о том, что Аргеады произошли от Темена, было принято властями Элланодикай , проводившими Древние Олимпийские игры , что позволило Александру I Македонскому ( годы правления 498–454 до н. э. ) участвовать в соревнованиях из-за его предполагаемого греческого происхождения. [ 15 ] Мало что известно о царстве до правления отца Александра I Аминты I Македонского ( годы правления 547–498 до н. э. ) в архаический период . [ 16 ]

Царство Македонии располагалось вдоль рек Галиакмон и Аксий в Нижней Македонии , к северу от горы Олимп . Историк Роберт Малкольм Эррингтон предполагает, что один из первых царей Аргеадов основал Эгай (современная Вергина ) в качестве своей столицы в середине 7 века до нашей эры. [ 17 ] До 4 века до нашей эры царство охватывало регион, примерно соответствующий западной и центральной частям региона Македония в современной Греции . [ 18 ] Постепенно оно распространилось на регион Верхней Македонии , населенный греческими племенами линцестов и элимиотов , а также на регионы Эматия , Эордая , Боттиея , Мигдония , Крестония и Альмопия , населенные различными народами, такими как фракийцы и фригийцы . [ примечание 2 ] Негреческими соседями Македонии были фракийцы, населявшие территории на северо-востоке, иллирийцы на северо-западе и пеонийцы на севере, в то время как земли Фессалии на юге и Эпира на западе были населены греками с культурой, сходной с македонской. . [ 19 ]

Через год после того, как Дарий I Персидский ( годы правления 522–486 до н. э. ) начал вторжение в Европу против скифов , пеонов , фракийцев и нескольких греческих городов-государств на Балканах , персидский полководец Мегабаз использовал дипломатию, чтобы убедить Аминта I подчиниться. как вассал империи Ахеменидов , открывая период Ахеменидской Македонии . [ примечание 3 ] Ахеменидов Персидская гегемония над Македонией была ненадолго прервана Ионическим восстанием (499–493 до н. э.), однако персидский полководец Мардоний вернул ее под сюзеренитет Ахеменидов . [ 22 ]

Хотя Македония пользовалась значительной степенью автономии и никогда не была сатрапией ( т.е. провинцией) Империи Ахеменидов, ожидалось, что она предоставит войска для армии Ахеменидов . [ 23 ] Александр I оказывал македонскую военную поддержку Ксерксу I ( годы правления 486–465 до н. э. ) во время Второго персидского вторжения в Грецию в 480–479 до н. э., а македонские солдаты сражались на стороне персов в 479 до н. э битве при Платее в . [ 24 ] После победы Греции при Саламине в 480 г. до н. э. Александр I был нанят в качестве дипломата Ахеменидов, чтобы предложить мирный договор и союз с Афинами , но это предложение было отклонено. [ 25 ] Вскоре после этого силы Ахеменидов были вынуждены уйти из материковой Европы , что ознаменовало конец персидского контроля над Македонией. [ 26 ]

Участие в классическом греческом мире

был вассалом Персии, Хотя изначально Александр I Македонский он установил дружественные дипломатические отношения со своими бывшими греческими врагами, возглавляемой Афинами и Спартой коалицией греческих городов-государств. [ 27 ] Его преемник Пердикка II ( годы правления 454–413 до н. э. ) повел македонцев на войну в четырех отдельных конфликтах против Афин, лидера Делосской лиги , в то время как вторжения фракийского правителя Ситалка Одрисийского царства Македонии угрожали территориальной целостности на северо-востоке. [ 28 ] Афинский государственный деятель Перикл способствовал колонизации реки Стримон недалеко от Королевства Македония, где колониальный город Амфиполь в 437/436 г. до н. э. был основан , чтобы он мог обеспечить Афины постоянными поставками серебра и золота, а также древесины и смолы . поддержать афинский флот . [ 29 ] Первоначально Пердикка II не предпринял никаких действий и, возможно, даже приветствовал афинян, поскольку фракийцы были врагами для них обоих. [ 30 ] братом и двоюродным братом Пердикки II. Ситуация изменилась из-за союза Афин с восставшим против него [ 30 ] Таким образом, между 433 и 431 годами до нашей эры против Афин велись две отдельные войны . [ 30 ] Македонский царь в ответ поддержал восстание союзников Афин в Халкидиках и впоследствии завоевал стратегический город Потидею . [ 31 ] Захватив македонские города Терму и Берою , Афины осадили Потидею, но не смогли ее одолеть; Терма была возвращена Македонии, а большая часть Халкидики — Афинам по мирному договору, заключенному при посредничестве Ситалка, который предоставил Афинам военную помощь в обмен на приобретение новых фракийских союзников. [ 32 ]

Пердикка II встал на сторону Спарты в Пелопоннесской войне (431–404 гг. До н. э.) между Афинами и Спартой, а в 429 г. до н. э. Афины приняли ответные меры, убедив Ситалкеса вторгнуться в Македонию, но он был вынужден отступить из-за нехватки продовольствия зимой. [ 33 ] В 424 году до нашей эры Аррабей , местный правитель Линкестиса в Верхней Македонии, восстал против своего повелителя Пердикки, и спартанцы согласились помочь в подавлении восстания. [ 34 ] В битве при Линкестиде македонцы запаниковали и бежали еще до начала боевых действий, что привело в ярость спартанского генерала Брасида , солдаты которого разграбили оставленный без присмотра македонский обоз . [ 35 ] Затем Пердикка перешел на другую сторону и поддержал Афины, и ему удалось подавить восстание Аррабея. [ 36 ]

Брасид умер в 422 г. до н.э., в год, когда Афины и Спарта заключили соглашение, Никийский мир , который освободил Македонию от ее обязательств как афинского союзника. [ 37 ] После в 418 году до нашей эры битвы при Мантинее победившие спартанцы заключили союз с Аргосом , военный пакт, к которому Пердикка II стремился присоединиться, учитывая угрозу того, что спартанские союзники остались в Халкидиках. [ 38 ] Когда Аргос внезапно перешел на сторону проафинской демократии , афинский флот смог организовать блокаду Македонии морских портов и вторгнуться в Халкидики в 417 г. до н.э. [ 39 ] Пердикка II потребовал мира в 414 г. до н. э., заключив союз с Афинами, который продолжил его сын и преемник Архелай I ( годы правления 413–399 до н. э. ). [ 40 ] Затем Афины оказали военно-морскую поддержку Архелаю в 410 I во время осады Македонией Пидны г. до н.э. в обмен на древесину и военно-морское оборудование. [ 41 ]

Хотя Архелай I столкнулся с некоторыми внутренними восстаниями и был вынужден отражать вторжение иллирийцев во главе с Сиррасом из Линкестиса, он смог проецировать македонскую власть на Фессалию, где он послал военную помощь своим союзникам. [ 42 ] Хотя он сохранил Эгай как церемониальный и религиозный центр, Архелай I перенес столицу королевства на север, в Пеллу , которая тогда располагалась у озера с рекой, соединяющей ее с Эгейским морем . [ 43 ] Македонии Он улучшил валюту , чеканив монеты с более высоким содержанием серебра , а также выпустив отдельные медные монеты . [ 44 ] Его королевский двор привлекал присутствие известных интеллектуалов, таких как афинский драматург Еврипид . [ 45 ] Когда Архелай I был убит (вероятно, после гомосексуального романа с царскими пажами при его дворе), королевство погрузилось в хаос, в эпоху, длившуюся с 399 по 393 год до нашей эры и включавшую правление четырех разных монархов: Ореста , сына Архелая. Я; Аэроп II , дядя, регент и убийца Ореста; Павсаний , сын Аэропа II; и Аминта II , который был женат на младшей дочери Архелая I. [ 46 ] Об этом неспокойном периоде известно очень мало; ему пришел конец, когда Аминта III ( годы правления 393–370 до н. э. ), сын Арридея и внук Аминты I, убил Павсания и претендовал на македонский трон. [ 47 ]

Аминтас III был вынужден бежать из своего королевства либо в 393, либо в 383 году до нашей эры (на основании противоречивых данных) из-за массового вторжения иллирийцев во главе с Бардилисом . [ примечание 4 ] Претендент Аргей на престол правил в его отсутствие, однако Аминта III в конце концов вернулся в свое царство с помощью фессалийских союзников. [ 48 ] Аминта III также был почти свергнут силами халкидийского города Олинфа , но с помощью Телеутия , брата спартанского царя Агесилая II , македонцы вынудили Олинф сдаться и распустить свой Халкидский союз в 379 г. до н.э. [ 49 ]

Александр II ( годы правления 370–368 до н. э. ), сын Эвридики I и Аминты III, стал преемником своего отца и немедленно вторгся в Фессалию, чтобы вести войну против тага (верховного фессалийского военачальника) Александра Ферского , захватив город Лариссу . [ 50 ] Фессалийцы, желая сместить Александра II и Александра Ферского со своих повелителей , обратились Пелопиду Фивскому к за помощью ; ему удалось отбить Ларису и по мирному соглашению, заключенному с Македонией, принять аристократических заложников , в том числе брата Александра II и будущего царя Филиппа II ( годы правления 359–336 до н. э. ). [ 51 ] Когда Александр был убит своим зятем Птолемеем Алорским , последний выступал властным регентом Пердикки III ( годы правления 368–359 до н.э. ), младшего брата Александра II, который в конечном итоге казнил Птолемея, когда он достиг возраста большинство в 365 г. до н. э. [ 52 ] Оставшаяся часть правления Пердикки III была отмечена политической стабильностью и финансовым восстановлением. [ 53 ] Однако афинскому вторжению под предводительством Тимофея , сына Конона , удалось захватить Мефону и Пидну, а иллирийскому вторжению под предводительством Бардилиса удалось убить в бою Пердикку III и 4000 македонских солдат. [ 54 ]

Возвышение Македонии

Филиппу II было двадцать четыре года, когда он взошел на престол в 359 г. до н. э. [ 55 ] Используя ловкую дипломатию, он смог убедить фракийцев под предводительством Берисада прекратить поддержку Павсания , претендента на престол, а афинян прекратить поддержку другого претендента . [ 56 ] Он добился этого, подкупив фракийцев и их союзников -пеонов и заключив договор с Афинами, по которому он отказался от претензий на Амфиполь. [ 57 ] Он также смог заключить мир с иллирийцами, угрожавшими его границам . [ 58 ]

Филипп II провел свои первые годы, радикально преобразовав македонскую армию . Реформа его организации, оснащения и обучения, включая введение македонской фаланги, вооруженной длинными пиками (т. е. сариссами ), сразу же оказалась успешной при испытании против его иллирийских и пеонских врагов. [ 59 ] Запутанные сведения в древних источниках заставили современных ученых спорить о том, насколько царственные предшественники Филиппа II могли способствовать этим реформам и в какой степени на его идеи повлияли его юношеские годы плена в Фивах в качестве политического заложника во время фиванской гегемонии , особенно после встречи с генералом Эпаминондом . [ 60 ]

Македонцы, как и другие греки, традиционно практиковали моногамию , но Филипп II практиковал многоженство и женился на семи женах, возможно, только с одной , что не предполагало лояльности его аристократических подданных или новых союзников. [ примечание 5 ] Его первые браки были с Филой Элимейской из аристократии Верхней Македонии, а также с иллирийской принцессой Аудатой, чтобы обеспечить брачный союз. [ 61 ] Чтобы установить союз с Ларисой в Фессалии, он женился г. до н. э. на фессалийской дворянке Филинне в 358 , которая родила ему сына, который впоследствии правил как Филипп III Арридей ( годы правления 323–317 до н. э. ). [ 62 ] В 357 году до нашей эры он женился на Олимпиаде , чтобы заключить союз с Ариббасом , царем Эпира и молоссами . В этом браке родится сын, который позже будет править как Александр III (более известный как Александр Великий ) и заявит о своем происхождении от легендарного Ахилла по причине его династического наследия из Эпира . [ 63 ] Неясно, повлияли ли персидские цари Ахеменидов на практику многоженства Филиппа II, хотя у его предшественника Аминта III было три сына от возможной второй жены Гигеи: Архелай, Арридей и Менелай . [ 64 ] Филипп II приказал казнить Архелая в 359 г. до н. э., в то время как два других сводных брата Филиппа II бежали в Олинф, что послужило поводом для войны в Олинфской войне (349–348 до н. э.) против Халкидийского союза. [ 65 ]

Пока Афины были заняты Социальной войной (357–355 гг. до н. э.) , Филипп II отвоевал у них Амфиполь в 357 г. до н. э., а в следующем году отбил Пидну и Потидею, последнюю из которых он передал Халкидскому союзу, как было обещано в договоре. [ 66 ] В 356 году до нашей эры он взял Кренид , повторно основав его как Филиппы , в то время как его полководец Парменион победил иллирийского царя Грабоса II из грабеев . [ 67 ] 355–354 Во время осады Мефоны в гг. До н. э. Филипп II потерял правый глаз из-за ранения стрелой, но сумел захватить город и сердечно отнесся к его жителям, в отличие от потидейцев, которые были порабощены. [ примечание 6 ]

Затем Филипп II вовлек Македонию в Третью священную войну (356–346 до н. э.). Все началось с того, что Фокида захватил и разграбил храм Аполлона в Дельфах вместо того, чтобы выплатить неоплаченные штрафы, в результате чего Амфиктионическая лига объявила войну Фокиде и гражданскую войну между членами Фессалийской лиги , поддерживающими либо Фокиду, либо Фивы. [ 68 ] Первоначальная кампания Филиппа II против Фер в Фессалии в 353 г. до н.э. по велению Ларисы закончилась двумя катастрофическими поражениями от фокейского полководца Ономарха . [ примечание 7 ] Филипп II, в свою очередь, победил Ономарха в 352 г. до н. э. в битве на Крокус-Филд , что привело к избранию Филиппа II лидером ( архонтом ) Фессалийской лиги, предоставило ему место в Амфиктионическом совете и позволило заключить брачный союз с Ферами путем свадьба Никесиполя , племянницы тирана Ясона Ферского . [ 69 ]

Филипп II на раннем этапе принимал участие в деятельности Империи Ахеменидов, особенно поддерживая сатрапов и наемников, восставших против центральной власти царя Ахеменидов. Сатрап Геллеспонтинской Фригии Артабаз II , восставший против Артаксеркса III , смог укрыться в изгнании при македонском дворе с 352 по 342 год до нашей эры. В изгнании его сопровождала его семья и наемный генерал Мемнон Родосский . [ 70 ] [ 71 ] Барсина , дочь Артабаза и будущая жена Александра Македонского, выросла при македонском дворе. [ 71 ]

После кампании против фракийского правителя Керсоблепта в 349 г. до н.э. Филипп II начал войну против Халкидийского союза, который был восстановлен в 375 г. до н.э. после временного расформирования. [ 72 ] Несмотря на афинское вмешательство Харидема , [ 73 ] Олинф был захвачен Филиппом II в 348 году до нашей эры, а его жители были проданы в рабство , в том числе часть афинских граждан . [ 74 ] Афинянам, особенно в серии речей Демосфена, известных как олинфийцы , не удалось убедить своих союзников контратаковать, и в 346 г. до н. э. они заключили договор с Македонией, мир как Филократов известный . [ 75 ] Договор предусматривал, что Афины откажутся от претензий на прибрежные территории Македонии, Халкидики и Амфиполь в обмен на освобождение порабощенных афинян, а также гарантии того, что Филипп II не будет атаковать афинские поселения во фракийском Херсонесе . [ 76 ] Тем временем Фокида и Фермопилы были захвачены македонскими войсками, грабители дельфийских храмов были казнены, а Филипп II получил два фокейских места в Амфиктионическом совете и должность церемониймейстера Пифийских игр . [ 77 ] Афины первоначально выступили против его членства в совете и в знак протеста отказались присутствовать на играх, но в конце концов приняли эти условия, возможно, после некоторых уговоров Демосфена в его речи « О мире» . [ 78 ]

В течение следующих нескольких лет Филипп II реформировал местные органы власти в Фессалии, провел кампанию против иллирийского правителя Плеврата I , свергнул Ариббаса в Эпире в пользу своего зятя Александра I (через женитьбу Филиппа II на Олимпиаде) и победил Церсеблепта в Фракия. Это позволило ему расширить македонский контроль над Геллеспонтом в ожидании вторжения в Ахеменидскую Анатолию . [ 80 ] В 342 году до нашей эры Филипп II завоевал фракийский город на территории современной Болгарии и переименовал его в Филиппополь (современный Пловдив ). [ 81 ] Война вспыхнула с Афинами в 340 г. до н.э., когда Филипп II участвовал в двух в конечном итоге безуспешных осадах Перинфа и Византии , за которыми последовала успешная кампания против скифов вдоль Дуная и участие Македонии в Четвертой Священной войне против Амфисы в 339 г. до н.э. [ 82 ] Фивы изгнали македонский гарнизон из Никеи (недалеко от Фермопил) , что привело к тому, что Фивы присоединились к Афинам, Мегаре , Коринфу, Ахее и Эвбее в финальном противостоянии против Македонии в битве при Херонее в 338 г. до н.э. [ 83 ] После победы Македонии при Херонее Филипп II установил олигархию в Фивах, но был снисходителен к Афинам, желая использовать их флот для запланированного вторжения в империю Ахеменидов. [ 84 ] Тогда он был главным ответственным за формирование Коринфской лиги , в которую вошли основные греческие города-государства, за исключением Спарты. Несмотря на официальное исключение Королевства Македонии из союза, в 337 г. до н. э. Филипп II был избран лидером ( гегемоном ) его совета ( синедриона ) и главнокомандующим ( strategos autokrator ) предстоящей кампании по вторжению в Ахеменидов. Империя. [ 85 ] План Филиппа наказать персов за страдания греков и освободить греческие города Малой Азии. [ 86 ] а также, возможно, всегреческий страх перед новым персидским вторжением в Грецию способствовал его решению вторгнуться в империю Ахеменидов. [ 87 ] Персы предложили помощь Перинфу и Византии в 341–340 гг. до н. э., подчеркнув стратегическую необходимость Македонии защитить Фракию и Эгейское море от растущего вторжения Ахеменидов, поскольку персидский царь Артаксеркс III еще больше укрепил свой контроль над сатрапиями в западной Анатолии . [ 88 ] Последний регион, дающий гораздо больше богатства и ценных ресурсов, чем Балканы, также пользовался успехом у македонского царя из-за своего огромного экономического потенциала. [ 89 ]

Когда Филипп II женился на Клеопатре Эвридике , племяннице полководца Аттала , разговоры о предоставлении новых потенциальных наследников на свадебном пиру привели в ярость сына Филиппа II Александра, ветерана битвы при Херонее, и его мать Олимпиаду. [ 90 ] Они вместе бежали в Эпир, прежде чем Филипп II отозвал Александра в Пеллу . [ 90 ] Когда Филипп II устроил брак между своим сыном Арридеем и Адой Карийской , дочерью Пиксодара , персидского сатрапа Карии , Александр вмешался и предложил вместо этого жениться на Аде. Затем Филипп II вообще отменил свадьбу и сослал советников Александра Птолемея , Неарха и Гарпала . [ 91 ] Чтобы примириться с Олимпиадой, Филипп II заставил свою дочь Клеопатру выйти замуж за брата Олимпиады (и дядю Клеопатры) Александра I Эпирского, но Филипп II был убит своим телохранителем Павсанием из Орестиса во время их свадебного пира, и ему наследовал Александр в 336 г. до н.э. [ 92 ]

Империя

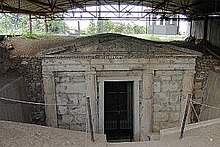

Современные ученые спорят о возможной роли Александра III «Великого» и его матери Олимпиады в убийстве Филиппа II, отмечая решение последнего исключить Александра из запланированного вторжения в Азию, решив вместо этого действовать в качестве регента Греции. и заместитель гегемона Коринфской лиги, а также потенциальное рождение еще одного наследника мужского пола между Филиппом II и его новой женой Клеопатрой Эвридикой. [ примечание 8 ] Александр III ( годы правления 336–323 до н.э. ) был немедленно провозглашен царем собранием армии и ведущих аристократов, главными из которых были Антипатр и Парменион. [ 93 ] К концу своего правления и военной карьеры в 323 году до нашей эры Александр правил империей, состоящей из материковой Греции , Малой Азии , Леванта , древнего Египта , Месопотамии , Персии и большей части Центральной и Южной Азии (т.е. современного Пакистана ). [ 94 ] Среди его первых действий было захоронение отца в Эгае. [ 95 ] Члены Коринфской лиги восстали при известии о смерти Филиппа II, но вскоре были подавлены военной силой наряду с убедительной дипломатией, избрав Александра гегемоном лиги для осуществления запланированного вторжения в Ахеменидскую Персию. [ 96 ]

335 году до нашей эры Александр сражался против фракийского племени трибалли В у Хемуса Монса и вдоль Дуная , вынудив их сдаться на острове Пеуце . [ 97 ] Вскоре после этого иллирийский вождь Клит , сын Бардилиса , угрожал напасть на Македонию с помощью Главкия , царя тавлантиев , но Александр взял на себя инициативу и осадил иллирийцев в Пелионе (в современной Албании ). [ 98 ] Когда Фивы в очередной раз восстали из Коринфской лиги и осаждали македонский гарнизон в Кадмее , Александр оставил иллирийский фронт и двинулся на Фивы, которые он осадил . [ 99 ] Проломив стены, войска Александра убили 6000 фиванцев, взяли 30 000 жителей в качестве военнопленных и сожгли город дотла в качестве предупреждения, которое убедило все другие греческие государства, кроме Спарты, не бросать вызов Александру снова. [ 100 ]

На протяжении всей своей военной карьеры Александр выигрывал все сражения, которыми лично командовал. [ 101 ] Его первая победа над персами в Малой Азии в битве при Гранике в 334 г. до н. э. использовала небольшой кавалерийский контингент в качестве отвлечения, чтобы позволить его пехоте пересечь реку, после чего последовала кавалерийская атака его кавалерии-компаньона . [ 102 ] Александр возглавил кавалерийскую атаку в битве при Иссе в 333 г. до н.э., вынудив персидского царя Дария III и его армию бежать. [ 102 ] Дарий III, несмотря на численное превосходство, снова был вынужден бежать в битве при Гавгамелах в 331 г. до н.э. [ 102 ] Позже персидский царь был схвачен и казнен своим сатрапом Бактрии и родственником Бессом в 330 году до нашей эры. Впоследствии македонский царь выследил и казнил Бесса на территории нынешнего Афганистана регион Согдия . , захватив при этом [ 103 ] В ) в 326 г. до н. э. битве при Гидаспе (современный Пенджаб , когда боевые слоны короля Пора из Пауравов угрожали войскам Александра, он приказал им сформировать открытые ряды, чтобы окружить слонов и выбить их дрессировщиков, используя пики сариссы . [ 104 ] Когда его македонские войска угрожали мятежом в 324 г. до н.э. в Описе , Вавилония (недалеко от современного Багдада , Ирак ), Александр вместо этого предложил македонские военные звания и более высокие обязанности персидским офицерам и частям, заставив свои войска искать прощения на организованном банкете примирения между персами. и македонцы. [ 105 ]

Александр, возможно, подорвал свое правление, продемонстрировав признаки мании величия . [ 106 ] Используя эффективную пропаганду, такую как разрезание гордиева узла , он также пытался изобразить себя живым богом и сыном Зевса после своего посещения оракула в Сиве в Ливийской пустыне (на территории современного Египта) в 331 году до нашей эры. [ 107 ] Его попытка в 327 г. до н.э. заставить своих людей пасть ниц перед ним в Бактре в акте проскинезиса, заимствованном у персидских царей, была отвергнута его македонскими и греческими подданными как религиозное богохульство после того, как его придворный историк Каллисфен отказался провести этот ритуал. [ 106 ] По словам Эррингтона , когда Александр приказал убить Пармениона в Экбатане (недалеко от современного Хамадана , Иран ) в 330 г. до н. э., это было «симптомом растущей пропасти между интересами царя и интересами его страны и народа». [ 108 ] Его убийство Клита Черного в 328 г. до н.э. Доун Л. Гилли и Ян Уортингтон описывают как «мстительное и безрассудное». [ 109 ] Продолжая полигамные привычки своего отца, Александр поощрял своих людей жениться на местных женщинах в Азии, подавая им пример, когда он женился на Роксане , согдийской принцессе из Бактрии. [ 110 ] Затем он женился на Статире II , старшей дочери Дария III, и Парисатиде II , младшей дочери Артаксеркса III , на свадьбах в Сузах в 324 году до нашей эры. [ 111 ]

Тем временем в Греции спартанский царь Агис III попытался возглавить восстание греков против Македонии. [ 112 ] Он потерпел поражение в 331 г. до н.э. в битве при Мегаполисе от Антипатра, который был регентом Македонии и заместителем гегемона Коринфской лиги вместо Александра. [ примечание 9 ] Прежде чем Антипатр предпринял свой поход на Пелопоннес , Мемнона, губернатора Фракии, отговорили от восстания с помощью дипломатии. [ 113 ] Антипатр отложил наказание Спарты Коринфскому союзу во главе с Александром, который в конечном итоге помиловал спартанцев при условии, что они представят пятьдесят дворян в качестве заложников. [ 114 ] Гегемония Антипатра была несколько непопулярна в Греции из-за его практики (возможно, по приказу Александра) изгонять недовольных и снабжать города гарнизонами македонских войск, однако в 330 г. до н.э. Александр заявил, что тирании, установленные в Греции, должны быть отменены и греческая свобода должна быть отменена. быть восстановлено. [ 115 ]

Когда Александр Великий умер в Вавилоне в 323 г. до н. э., его мать Олимпиада немедленно обвинила Антипатра и его сторонников в его отравлении, хотя никаких доказательств этого нет. [ 116 ] Не имея официального наследника , македонское военное командование раскололось: одна сторона провозгласила царем сводного брата Александра Филиппа III Арридея ( годы правления 323–317 до н.э. ), а другая встала на сторону маленького сына Александра и Роксаны, Александра IV ( годы правления). 323–309 до н.э. ). [ 117 ] За исключением эвбейцев и беотийцев, греки также немедленно подняли восстание против Антипатра, известное как Ламийская война (323–322 до н. э.). [ 118 ] Когда Антипатр потерпел поражение в в 323 г. до н.э. битве при Фермопилах , он бежал в Ламию , где был осажден афинским полководцем Леосфеном . Македонская армия под предводительством Леонната спасла Антипатра, сняв осаду. [ 119 ] Антипатр победил восстание, однако его смерть в 319 г. до н.э. оставила вакуум власти, в котором два провозглашенных царя Македонии стали пешками в борьбе за власть между диадохами , бывшими генералами армии Александра. [ 120 ]

, в Вавилоне собрался военный совет Сразу после смерти Александра назначивший Филиппа III царем, а хилиарха Пердикку - его регентом. [ 121 ] Антипатр, Антигон Монофтальм , Кратер и Птолемей сформировали коалицию против Пердикки в гражданской войне, начатой захватом Птолемеем катафалка Александра Великого . [ 122 ] Пердикка был убит в 321 г. до н.э. своими офицерами во время неудавшейся кампании в Египте против Птолемея, где его марш вдоль реки Нил привел к утоплению 2000 его людей. [ 123 ] Хотя Евмену Кардийскому удалось убить Кратера в бою, это практически не повлияло на исход в 321 г. до н.э. раздела Трипарадиса в Сирии , где победившая коалиция урегулировала вопрос о новом регентстве и территориальных правах. [ 124 ] Антипатр был назначен регентом двух царей. Перед смертью в 319 г. до н. э. Антипатр назначил своим преемником стойкого сторонника Аргеадов Полиперхона , отдав предпочтение собственному сыну Кассандру и проигнорировав право короля выбирать нового регента (поскольку Филипп III считался психически неуравновешенным), фактически в обход также армейский совет. [ 125 ]

Заключив союз с Птолемеем, Антигоном и Лисимахом , Кассандр приказал своему офицеру Никанору захватить мюнхенскую крепость афинского портового города Пирей вопреки указу Полиперхона о том, что греческие города должны быть свободны от македонских гарнизонов, что спровоцировало Вторую войну диадохов (319 г.). –315 г. до н. э.). [ 126 ] Учитывая череду военных неудач Полиперхона, в 317 г. до н. э. Филипп III через свою политически активную жену Эвридику II Македонскую официально заменил его на посту регента Кассандра. [ 127 ] После этого Полиперхон отчаянно обратился за помощью к Олимпиаде в Эпире. [ 127 ] Объединенные силы Эпирота, Этолийцев и войск Полиперхона вторглись в Македонию и вынудили сдаться Филиппа III и армию Эвридики, позволив Олимпиаде казнить царя и заставить его царицу покончить жизнь самоубийством. [ 128 ] Затем Олимпиада приказала убить Никанора и десятки других македонских дворян, но к весне 316 г. до н. э. Кассандр разбил ее силы, схватил ее и предал суду за убийство, прежде чем приговорить ее к смертной казни. [ 129 ]

Кассандр женился на дочери Филиппа II Фессалонике и ненадолго распространил контроль над Македонией на Иллирию до Эпидамноса (современный Дуррес , Албания). К 313 г. до н.э. он был отвоеван иллирийским царем Главкием Таулантийским . [ 130 ] К 316 г. до н. э. Антигон захватил территорию Эвмена и сумел изгнать Селевка Никатора из его вавилонской сатрапии, что побудило Кассандра, Птолемея и Лисимаха предъявить Антигону совместный ультиматум в 315 г. до н. э., требуя от него сдачи различных территорий в Азии. [ 9 ] Антигон сразу же вступил в союз с Полиперхоном, ныне базирующимся в Коринфе, и предъявил Кассандру собственный ультиматум, обвинив его в убийстве за казнь Олимпиады и потребовав выдать царскую семью, короля Александра IV и царицу-мать Роксану. [ 131 ] Последовавший за этим конфликт длился до зимы 312/311 г. до н.э., когда новое мирное соглашение признало Кассандра полководцем Европы, Антигона - «первым в Азии», Птолемея - полководцем Египта, а Лисимаха - полководцем Фракии. [ 132 ] Кассандр приказал казнить Александра IV и Роксану зимой 311/310 г. до н.э., а между 306 и 305 гг. до н.э. диадохи были объявлены королями своих территорий. [ 133 ]

Эллинистическая эпоха

Начало эллинистической Греции было определено борьбой между династией Антипатридов , возглавляемой сначала Кассандером ( годы правления 305–297 до н. э. ), сыном Антипатра, и династией Антигонидов , возглавляемой македонским полководцем Антигоном I Монофтальмом ( годы правления 306–306–297 до н. э.), сыном Антипатра. 301 г. до н. э. ) и его сын, будущий царь Деметрий I ( годы правления 294–288 до н. э. ). Кассандр осадил Афины в 303 г. до н.э., но был вынужден отступить в Македонию, когда Деметрий вторгся в Беотию ему в тыл, пытаясь отрезать ему путь к отступлению. [ 134 ] В то время как Антигон и Деметрий пытались воссоздать Филиппа II эллинский союз с собой в качестве двойных гегемонов, возродилась коалиция Кассандра, Птолемея I Сотера ( годы правления 305–283 до н. э. ) из египетской династии Птолемеев , Селевка I Никатора ( годы правления 305–281 до н. э. ) империи Селевкидов , а Лисимах ( годы правления 306–281 до н.э. ), царь Фракии , разгромил Антигонидов в битве при Ипсе в 301 году до нашей эры, убив Антигона и заставив Деметрия бежать. [ 135 ]

Кассандр умер в 297 г. до н. э., и в том же году умер его болезненный сын Филипп IV , которому наследовали другие сыновья Кассандра Александр V Македонский ( годы правления 297–294 до н. э. ) и Антипатр II Македонский ( годы правления 297–294 до н. э. ) со своими мать Фессалоника Македонская исполняла обязанности регента. [ 136 ] Пока Деметрий сражался против сил Антипатридов в Греции, Антипатр II убил свою мать, чтобы получить власть. [ 136 ] Его отчаявшийся брат Александр V затем попросил помощи у Пирра Эпирского ( годы правления 297–272 до н. э. ). [ 136 ] который сражался вместе с Деметрием в битве при Ипсе, но был отправлен в Египет в качестве заложника в рамках соглашения между Деметрием и Птолемеем I. [ 137 ] В обмен на поражение войск Антипатра II и принуждение его бежать ко двору Лисимаха во Фракии Пирр получил самые западные части Македонского царства. [ 138 ] Деметрий приказал убить своего племянника Александра V, а затем был провозглашен царем Македонии, но его подданные протестовали против его отчужденного самодержавия в восточном стиле . [ 136 ]

Война вспыхнула между Пирром и Деметрием в 290 когда Ланасса, жена Пирра , дочь Агафокла Сиракузского , ушла от него ради Деметрия и предложила ему свое приданое Коркиру г. до н.э. , . [ 139 ] Война затянулась до 288 г. до н.э., когда Деметрий потерял поддержку македонцев и бежал из страны. Затем Македония была разделена между Пирром и Лисимахом: первый взял западную Македонию , а второй - восточную. [ 139 ] К 286 г. до н.э. Лисимах изгнал Пирра и его войска из Македонии. [ примечание 10 ] В 282 г. до н. э. разразилась новая война между Селевком I и Лисимахом; последний был убит в битве при Корупедионе , что позволило Селевку I взять под свой контроль Фракию и Македонию. [ 140 ] В результате двух драматических поворотов судьбы Селевк I был убит в 281 г. до н.э. своим офицером Птолемеем Керавном , сыном Птолемея I и внуком Антипатра, который затем был провозглашен царем Македонии, а затем был убит в битве в 279 г. до н.э. кельтскими захватчиками в Галлии. вторжение в Грецию . [ 141 ] генерала Сосфена Македонского , хотя он, очевидно, отказался от этого титула. Македонская армия провозгласила царем [ 142 ] Разгромив галльского правителя Болгиоса и изгнав набеговый отряд Бренна , Сосфен погиб, оставив в Македонии хаос. [ 143 ] Галльские захватчики опустошали Македонию до тех пор, пока сын , не разбил их во Фракии в г. битве при Лисимахии в Антигон 277 Деметрия Гонат , [ 144 ]

В 280 году до нашей эры Пирр начал кампанию в Великой Греции (то есть на юге Италии ) против Римской республики , известную как Пиррова война , за которой последовало вторжение на Сицилию . [ 145 ] Птолемей Керавн закрепил свое положение на македонском троне, дав Пирру пять тысяч солдат и двадцать боевых слонов . для этого предприятия [ 137 ] Пирр вернулся в Эпир в 275 г. до н.э. после окончательного провала обеих кампаний, что способствовало возвышению Рима , поскольку греческие города на юге Италии, такие как Тарент, теперь стали союзниками Рима. [ 145 ] Пирр вторгся в Македонию в 274 г. до н. э., разгромив преимущественно наемную армию Антигона в 274 г. до н. э. II в битве при Аусе и изгнав его из Македонии, вынудив его искать убежища со своим военно-морским флотом в Эгейском море. [ 146 ]

Пирр потерял большую часть своей поддержки среди македонян в 273 г. до н. э., когда его неуправляемые галльские наемники разграбили царское кладбище Эгай. [ 147 ] Пирр преследовал Антигона II на Пелопоннесе, но Антигону II в конечном итоге удалось отбить Македонию. [ 148 ] Пирр был убит во время осады Аргоса в 272 г. до н.э., что позволило Антигону II вернуть себе остальную часть Греции. [ 149 ] Затем он восстановил династические могилы Аргеадов в Эгае и присоединил Королевство Пеония . [ 150 ]

Этолийский союз препятствовал контролю Антигона II над центральной Грецией , а формирование Ахейского союза в 251 г. до н.э. вытеснило македонские войска из большей части Пелопоннеса и иногда включало Афины и Спарту. [ 151 ] В то время как Империя Селевкидов объединилась с Антигонидами Македонией против Птолемеевского Египта во время сирийских войн , флот Птолемеев сильно помешал усилиям Антигона II по контролю над материковой Грецией. [ 152 ] С помощью флота Птолемеев афинский государственный деятель Хремонид возглавил восстание против власти Македонии, известное как Хремонидская война (267–261 до н.э.). [ 153 ] К 265 году до нашей эры Афины были окружены и осаждены войсками Антигона II, а флот Птолемеев потерпел поражение в битве при Косе . Афины окончательно сдались в 261 г. до н.э. [ 154 ] После того, как Македония заключила союз с правителем Селевкидов Антиохом II , мирное соглашение между Антигоном II и Птолемеем II Филадельфом из Египта было окончательно заключено в 255 г. до н. э. [ 155 ]

В 251 г. до н. э. Арат Сикионский возглавил восстание против Антигона II, а в 250 г. до н. э. Птолемей II заявил о своей поддержке самопровозглашенного короля Коринфа Александра . [ 157 ] Хотя Александр умер в 246 г. до н. э., а Антигон смог одержать морскую победу над Птолемеями при Андросе , македоняне уступили Акрокоринф силам Арата в 243 г. до н. э., после чего Коринф был включен в Ахейский союз. [ 158 ] Антигон II заключил мир с Ахейским союзом в 240 г. до н.э., уступив утраченные им территории в Греции. [ 159 ] Антигон II умер в 239 г. до н. э., и ему наследовал его сын Деметрий II Македонский ( годы правления 239–229 до н. э. ). Стремясь к союзу с Македонией для защиты от этолийцев, царица-мать и регент Эпира Олимпиада II предложила свою дочь Ффию Македонскую за Деметрия замуж II. Деметрий II принял ее предложение, но испортил отношения с Селевкидами, разведясь со Стратоникой Македонской . [ 160 ] Хотя в результате этолийцы заключили союз с Ахейским союзом, Деметрий II смог вторгнуться в Беотию и захватить ее у этолийцев к 236 году до нашей эры. [ 156 ]

Ахейскому союзу удалось захватить Мегалополь в 235 г. до н. э., а к концу правления Деметрия II большая часть Пелопоннеса, за исключением Аргоса, была отнята у македонян. [ 161 ] Деметрий II также потерял союзника в Эпире , когда монархия была свергнута в результате республиканской революции . [ 162 ] Деметрий II заручился помощью иллирийского царя Агрона, чтобы защитить Акарнанию от Этолии, и в 229 г. до н. э. им удалось разгромить объединенные флоты Этолийской и Ахейской лиг в битве при Паксосе . [ 162 ] Другой иллирийский правитель, Лонгар из Дарданского царства , вторгся в Македонию и разбил армию Деметрия II незадолго до его смерти в 229 году до нашей эры. [ 163 ] Хотя его юный сын Филипп сразу же унаследовал трон, его регент Антигон III Досон ( годы правления 229–221 до н. э. ), племянник Антигона II, был провозглашен армией королем, а Филипп стал его наследником после ряда военных побед над Иллирийцы на севере и этолийцы в Фессалии. [ 164 ]

Арат отправил посольство к Антигону III в 226 г. до н. э. в поисках неожиданного союза теперь, когда реформистский царь Спарты Клеомен III угрожал остальной Греции во время Клеоменской войны (229–222 до н. э.). [ 165 ] В обмен на военную помощь Антигон III потребовал вернуть Коринф под контроль Македонии, на что Арат наконец согласился в 225 г. до н.э. [ 166 ] В 224 г. до н. э. войска Антигона III отобрали Аркадию у Спарты. После формирования эллинской лиги в том же духе, что и Коринфская лига Филиппа II, ему удалось победить Спарту в битве при Селласии в 222 г. до н. э. [ 167 ] Спарта была оккупирована иностранной державой впервые в своей истории, восстановив положение Македонии как ведущей державы в Греции. [ 168 ] Антигон умер год спустя, возможно, от туберкулеза , оставив после себя сильное эллинистическое царство своему преемнику Филиппу V. [ 169 ]

Филипп V Македонский ( годы правления 221–179 до н.э. ) столкнулся с немедленным вызовом его власти со стороны иллирийского Дардана и Этолийской лиги. [ 170 ] Филипп V и его союзники добились успеха против этолийцев и их союзников в Социальной войне (220–217 до н. э.) , однако он заключил мир с этолийцами, когда услышал о вторжениях дарданов на север и победе карфагенян над римлянами при Битва при Тразименском озере в 217 г. до н.э. [ 171 ] Утверждается, что Деметрий Фаросский убедил Филиппа V сначала обезопасить Иллирию перед вторжением на итальянский полуостров . [ примечание 11 ] В 216 г. до н.э. Филипп V послал сотню легких военных кораблей в Адриатическое море , чтобы атаковать Иллирию, и этот шаг побудил Скердилайдаса из Ардиийского королевства обратиться за помощью к римлянам. [ 172 ] В ответ Рим отправил десять тяжелых квинкерем из римской Сицилии для патрулирования иллирийского побережья, в результате чего Филипп V изменил курс и приказал своему флоту отступить, предотвратив на время открытый конфликт. [ 173 ]

Конфликт с Римом

В 215 году до нашей эры, в разгар Второй Пунической войны с Карфагенской империей , римские корабль, власти перехватили у побережья Калабрии на котором находились македонский посланник и карфагенский посол, у которого был договор, составленный Ганнибалом, объявляющий союз с Филиппом V. [ 174 ] Договор предусматривал, что Карфаген имел исключительное право вести переговоры об условиях гипотетической капитуляции Рима, и обещал взаимную помощь, если возрождающийся Рим попытается отомстить Македонии или Карфагену. [ 175 ] Хотя македонцы, возможно, были заинтересованы только в защите своих недавно завоеванных территорий в Иллирии, [ 176 ] Тем не менее римляне смогли помешать любым грандиозным амбициям Филиппа V в отношении Адриатического региона во время Первой Македонской войны (214–205 до н.э.). В 214 г. до н.э. Рим разместил военно-морской флот в Орике подвергся нападению , который вместе с Аполлонией македонских войск. [ 177 ] Когда македоняне захватили Лисс в 212 г. до н. э., римский сенат в ответ побудил Этолийский союз, Спарту, Элиду , Мессению и Аттала I ( годы правления 241–197 до н. э. ) Пергама вести войну против Филиппа V, удерживая его занятым и отстраненным. из Италии. [ 178 ]

Этолийский союз заключил мирное соглашение с Филиппом V в 206 г. до н. э., а Римская республика заключила Финикийский договор в 205 г. до н. э., положив конец войне и позволив македонцам сохранить некоторые захваченные поселения в Иллирии. [ 179 ] Хотя римляне отклонили просьбу Этолийцев в 202 г. до н.э. о том, чтобы Рим снова объявил войну Македонии, римский сенат серьезно рассмотрел аналогичное предложение, сделанное Пергамом и его союзником Родосом в 201 г. до н.э. [ 180 ] Эти государства были обеспокоены союзом Филиппа V с Антиохом III Великим из Империи Селевкидов, который вторгся в утомленную войной и финансово истощенную Империю Птолемеев во время Пятой сирийской войны (202–195 до н.э.), когда Филипп V захватил поселения Птолемеев в Эгейском море. . [ 181 ] Хотя посланники Рима сыграли решающую роль в убеждении Афин присоединиться к антимакедонскому союзу с Пергамом и Родосом в 200 г. до н. э., центуриатные комиции (народное собрание) отклонили предложение римского сената об объявлении войны Македонии. [ 182 ] Тем временем Филипп V завоевал территории в Геллеспонте и Босфоре , а также Птолемеевский Самос , что побудило Родос заключить союз с Пергамом , Византией , Кизиком и Хиосом против Македонии. [ 183 ] Несмотря на номинальный союз Филиппа V с царем Селевкидов, он проиграл морскую битву при Хиосе в 201 г. до н.э. и был блокирован в Баргилии флотами Родоса и Пергамены. [ 184 ]

Пока Филипп V был занят борьбой с греческими союзниками Рима, Рим рассматривал это как возможность наказать бывшего союзника Ганнибала войной, которая, как они надеялись, принесет победу и потребует мало ресурсов. [ примечание 12 ] Римский сенат потребовал, чтобы Филипп V прекратил военные действия против соседних греческих держав и обратился в международный арбитражный комитет для урегулирования жалоб. [ 185 ] Когда центуриатные комиции наконец проголосовали за одобрение объявления войны римским сенатом в 200 г. до н.э. и вручили V свой ультиматум Филиппу , требуя, чтобы трибунал оценил ущерб, причитающийся Родосу и Пергаму, македонский царь отклонил его. Это ознаменовало начало Второй Македонской войны (200–197 до н. э.), когда Публий Сульпиций Гальба Максим возглавил военные операции в Аполлонии. [ 186 ]

Македонцы успешно защищали свою территорию около двух лет. [ 187 ] но римскому консулу Титу Квинкцию Фламинину удалось изгнать Филиппа V из Македонии в 198 г. до н.э., вынудив его людей укрыться в Фессалии. [ 188 ] Когда Ахейский союз переключил свою лояльность с Македонии на Рим, македонский царь потребовал мира, но предложенные условия были сочтены слишком жесткими, и поэтому война продолжилась. [ 188 ] В июне 197 г. до н.э. македонцы потерпели поражение в битве при Киноскефалах . [ 189 ] Затем Рим ратифицировал договор, который вынудил Македонию отказаться от контроля над большей частью своих греческих владений за пределами самой Македонии, хотя бы для того, чтобы действовать в качестве буфера против иллирийских и фракийских вторжений в Грецию. [ 190 ] Хотя некоторые греки подозревали намерения римлян вытеснить Македонию в качестве новой гегемонистской державы в Греции, Фламиний объявил на Истмийских играх 196 г. до н. э., что Рим намеревается сохранить греческую свободу , не оставляя после себя гарнизонов и не взимая дани . никакой [ 191 ] Его обещание было отложено из-за переговоров со спартанским царем Набисом , который тем временем захватил Аргос, однако римские войска эвакуировали Грецию в 194 г. до н.э. [192]

Encouraged by the Aetolian League and their calls to liberate Greece from the Romans, the Seleucid king Antiochus III landed with his army at Demetrias, Thessaly, in 192 BC, and was elected strategos by the Aetolians.[193] Macedonia, the Achaean League, and other Greek city-states maintained their alliance with Rome.[194] The Romans defeated the Seleucids in the 191 BC Battle of Thermopylae as well as the Battle of Magnesia in 190 BC, forcing the Seleucids to pay a war indemnity, dismantle most of its navy, and abandon its claims to any territories north or west of the Taurus Mountains in the 188 BC Treaty of Apamea.[195] With Rome's acceptance, Philip V was able to capture some cities in central Greece in 191–189 BC that had been allied to Antiochus III, while Rhodes and Eumenes II (r. 197–159 BC) of Pergamon gained territories in Asia Minor.[196]

Failing to please all sides in various territorial disputes, the Roman Senate decided in 184/183 BC to force Philip V to abandon Aenus and Maronea, since these had been declared free cities in the Treaty of Apamea.[note 13] This assuaged the fear of Eumenes II that Macedonia could pose a threat to his lands in the Hellespont.[197] Perseus of Macedon (r. 179–168 BC) succeeded Philip V and executed his brother Demetrius, who had been favored by the Romans but was charged by Perseus with high treason.[198] Perseus then attempted to form marriage alliances with Prusias II of Bithynia and Seleucus IV Philopator of the Seleucid Empire, along with renewed relations with Rhodes that greatly unsettled Eumenes II.[199] Although Eumenes II attempted to undermine these diplomatic relationships, Perseus fostered an alliance with the Boeotian League, extended his authority into Illyria and Thrace, and in 174 BC, won the role of managing the Temple of Apollo at Delphi as a member of the Amphictyonic Council.[200]

Eumenes II came to Rome in 172 BC and delivered a speech to the Senate denouncing the alleged crimes and transgressions of Perseus.[201] This convinced the Roman Senate to declare the Third Macedonian War (171–168 BC).[note 14] Although Perseus's forces were victorious against the Romans at the Battle of Callinicus in 171 BC, the Macedonian army was defeated at the Battle of Pydna in June 168 BC.[202] Perseus fled to Samothrace but surrendered shortly afterwards, was brought to Rome for the triumph of Lucius Aemilius Paullus Macedonicus, and was placed under house arrest at Alba Fucens, where he died in 166 BC.[203] The Romans abolished the Macedonian monarchy by installing four separate allied republics in its stead, their capitals located at Amphipolis, Thessalonica, Pella, and Pelagonia.[204] The Romans imposed severe laws inhibiting many social and economic interactions between the inhabitants of these republics, including the banning of marriages between them and the (temporary) prohibition on gold and silver mining.[204] A certain Andriscus, claiming Antigonid descent, rebelled against the Romans and was pronounced king of Macedonia, defeating the army of the Roman praetor Publius Juventius Thalna during the Fourth Macedonian War (150–148 BC).[205] Despite this, Andriscus was defeated in 148 BC at the second Battle of Pydna by Quintus Caecilius Metellus Macedonicus, whose forces occupied the kingdom.[206] This was followed in 146 BC by the Roman destruction of Carthage and victory over the Achaean League at the Battle of Corinth, ushering in the era of Roman Greece and the gradual establishment of the Roman province of Macedonia.[207]

Institutions

Division of power

At the head of Macedonia's government was the king (basileus).[note 15] From at least the reign of Philip II, the king was assisted by the royal pages (basilikoi paides), bodyguards (somatophylakes), companions (hetairoi), friends (philoi), an assembly that included members of the military, and (during the Hellenistic period) magistrates.[208] Evidence is lacking regarding the extent to which each of these groups shared authority with the king or if their existence had a basis in a formal constitutional framework.[note 16] Before the reign of Philip II, the only institution supported by textual evidence is the monarchy.[note 17]

Kingship and the royal court

The earliest known government of ancient Macedonia was that of its monarchy, lasting until 167 BC when it was abolished by the Romans.[209] The Macedonian hereditary monarchy existed since at least the time of Archaic Greece, with Homeric aristocratic roots in Mycenaean Greece.[210] Thucydides wrote that in previous ages, Macedonia was divided into small tribal regions, each having its own petty king, the tribes of Lower Macedonia eventually coalescing under one great king who exercised power as an overlord over the lesser kings of Upper Macedonia.[16] The direct line of father-to-son succession was broken after the assassination of Orestes of Macedon in 396 BC (allegedly by his regent and successor Aeropus II of Macedon), clouding the issue of whether primogeniture was the established custom or if there was a constitutional right for an assembly of the army or of the people to choose another king.[211] It is unclear if the male offspring of Macedonian queens or consorts were always preferred over others given the accession of Archelaus I of Macedon, son of Perdiccas II of Macedon and a slave woman, although Archelaus succeeded the throne after murdering his father's designated heir apparent.[212]

It is known that Macedonian kings before Philip II upheld the privileges and carried out the responsibilities of hosting foreign diplomats, determining the kingdom's foreign policies, and negotiating alliances with foreign powers.[213] After the Greek victory at Salamis in 480 BC, the Persian commander Mardonius had Alexander I of Macedon sent to Athens as a chief envoy to orchestrate an alliance between the Achaemenid Empire and Athens. The decision to send Alexander was based on his marriage alliance with a noble Persian house and his previous formal relationship with the city-state of Athens.[213] With their ownership of natural resources including gold, silver, timber, and royal land, the early Macedonian kings were also capable of bribing foreign and domestic parties with impressive gifts.[214]

Little is known about the judicial system of ancient Macedonia except that the king acted as the chief judge of the kingdom.[215] The Macedonian kings were also supreme commanders of the military.[note 18] Philip II was also highly regarded for his acts of piety in serving as the high priest of the nation. He performed daily ritual sacrifices and led religious festivals.[216] Alexander imitated various aspects of his father's reign, such as granting land and gifts to loyal aristocratic followers,[216] but lost some core support among them for adopting some of the trappings of an Eastern, Persian monarch, a "lord and master" as Carol J. King suggests, instead of a "comrade-in-arms" as was the traditional relationship of Macedonian kings with their companions.[217] Alexander's father, Philip II, was perhaps influenced by Persian traditions when he adopted institutions similar to those found in the Achaemenid realm, such as having a royal secretary, royal archive, royal pages, and a seated throne.[218]

Royal pages

The royal pages were adolescent boys and young men conscripted from aristocratic households and serving the kings of Macedonia perhaps from the reign of Philip II onward, although more solid evidence dates to the reign of Alexander the Great.[note 19] Royal pages played no direct role in high politics and were conscripted as a means to introduce them to political life.[219] After a period of training and service, pages were expected to become members of the king's companions and personal retinue.[220] During their training, pages were expected to guard the king as he slept, supply him with horses, aid him in mounting his horse, accompany him on royal hunts, and serve him during symposia (i.e. formal drinking parties).[221] Although there is little evidence for royal pages in the Antigonid period, it is known that some of them fled with Perseus of Macedon to Samothrace following his defeat by the Romans in 168 BC.[222]

Bodyguards

Royal bodyguards served as the closest members to the king at court and on the battlefield.[219] They were split into two categories: the agema of the hypaspistai, a type of ancient special forces usually numbering in the hundreds, and a smaller group of men handpicked by the king either for their individual merits or to honor the noble families to which they belonged.[219] Therefore, the bodyguards, limited in number and forming the king's inner circle, were not always responsible for protecting the king's life on and off the battlefield; their title and office was more a mark of distinction, perhaps used to quell rivalries between aristocratic houses.[219]

Companions, friends, councils, and assemblies

The companions, including the elite companion cavalry and pezhetairoi infantry, represented a substantially larger group than the king's bodyguards.[note 20] The most trusted or highest ranking companions formed a council that served as an advisory body to the king.[223] A small amount of evidence suggests the existence of an assembly of the army during times of war and a people's assembly during times of peace.[note 21]

Members of the council had the right to speak freely, and although there is no direct evidence that they voted on affairs of state, it is clear that the king was at least occasionally pressured to agree to their demands.[224] The assembly was apparently given the right to judge cases of high treason and assign punishments for them, such as when Alexander the Great acted as prosecutor in the trial and conviction of three alleged conspirators in his father's assassination plot (while many others were acquitted).[225] However, there is perhaps insufficient evidence to allow a conclusion that councils and assemblies were regularly upheld or constitutionally grounded, or that their decisions were always heeded by the king.[226] At the death of Alexander the Great, the companions immediately formed a council to assume control of his empire, but it was soon destabilized by open rivalry and conflict between its members.[227] The army also used mutiny as a tool to achieve political ends.[note 22]

Magistrates, the commonwealth, local government, and allied states

Antigonid Macedonian kings relied on various regional officials to conduct affairs of state.[228] This included high-ranking municipal officials, such as the military strategos and the politarch, i.e. the elected governor (archon) of a large city (polis), as well as the politico-religious office of the epistates.[note 23] No evidence exists about the personal backgrounds of these officials, although they may have been chosen among the same group of aristocratic philoi and hetairoi who filled vacancies for army officers.[215]

In ancient Athens, the Athenian democracy was restored on three separate occasions following the initial conquest of the city by Antipater in 322 BC.[229] When it fell repeatedly under Macedonian rule it was governed by a Macedonian-imposed oligarchy composed of the wealthiest members of the city-state.[note 24] Other city-states were handled quite differently and were allowed a greater degree of autonomy.[230] After Philip II conquered Amphipolis in 357 BC, the city was allowed to retain its democracy, including its constitution, popular assembly, city council (boule), and yearly elections for new officials, but a Macedonian garrison was housed within the city walls along with a Macedonian royal commissioner (epistates) to monitor the city's political affairs.[231] Philippi, the city founded by Philip II, was the only other city in the Macedonian commonwealth that had a democratic government with popular assemblies, since the assembly (ecclesia) of Thessaloniki seems to have had only a passive function in practice.[232] Some cities also maintained their own municipal revenues.[230] The Macedonian king and central government administered the revenues generated by temples and priesthoods.[233]

Within the Macedonian commonwealth, some evidence from the 3rd century BC indicates that foreign relations were handled by the central government. Although individual Macedonian cities nominally participated in Panhellenic events as independent entities, in reality, the granting of asylia (inviolability, diplomatic immunity, and the right of asylum at sanctuaries) to certain cities was handled directly by the king.[234] Likewise, the city-states within contemporary Greek koina (i.e., federations of city-states, the sympoliteia) obeyed the federal decrees voted on collectively by the members of their league.[note 25] In city-states belonging to a league or commonwealth, the granting of proxenia (i.e. the hosting of foreign ambassadors) was usually a right shared by local and central authorities.[235] Abundant evidence exists for the granting of proxenia as being the sole prerogative of central authorities in the neighboring Epirote League, and some evidence suggests the same arrangement in the Macedonian commonwealth.[236] City-states that were allied with Macedonia issued their own decrees regarding proxenia.[237] Foreign leagues also formed alliances with the Macedonian kings, such as when the Cretan League signed treaties with Demetrius II Aetolicus and Antigonus III Doson ensuring enlistment of Cretan mercenaries into the Macedonian army, and elected Philip V of Macedon as honorary protector (prostates) of the league.[238]

Military

Early Macedonian army

The basic structure of the Ancient Macedonian army was the division between the companion cavalry (hetairoi) and the foot companions (pezhetairoi), augmented by various allied troops, foreign levied soldiers, and mercenaries.[239] The foot companions existed perhaps since the reign of Alexander I of Macedon.[240] Macedonian cavalry, wearing muscled cuirasses, became renowned in Greece during and after their involvement in the Peloponnesian War, at times siding with either Athens or Sparta.[241] Macedonian infantry in this period consisted of poorly trained shepherds and farmers, while the cavalry was composed of noblemen.[242] As evidenced by early 4th century BC artwork, there was a pronounced Spartan influence on the Macedonian army before Philip II.[243] Nicholas Viktor Sekunda states that at the beginning of Philip II's reign in 359 BC, the Macedonian army consisted of 10,000 infantry and 600 cavalry,[244] yet Malcolm Errington cautions that these figures cited by ancient authors should be treated with some skepticism.[245]

Philip II and Alexander the Great

After spending years as a political hostage in Thebes, Philip II sought to imitate the Greek example of martial exercises and the issuing of standard equipment for citizen soldiery, and succeeded in transforming the Macedonian army from a levied force of unprofessional farmers into a well-trained, professional army.[246] Philip II adopted some of the military tactics of his enemies, such as the embolon (flying wedge) cavalry formation of the Scythians.[247] His infantry wielded peltai shields that replaced the earlier aspis-style shields, were equipped with protective helmets, greaves, and either cuirasses breastplates or kotthybos stomach bands, and armed with sarissa pikes and daggers as secondary weapons.[note 26] The elite hypaspistai infantry, composed of handpicked men from the ranks of the pezhetairoi, were formed during the reign of Philip II and saw continued use during the reign of Alexander the Great.[248] Philip II was also responsible for the establishment of the royal bodyguards (somatophylakes).[249]

For his lighter missile troops, Philip II employed mercenary Cretan archers as well as Thracian, Paeonian, and Illyrian javelin throwers, slingers, and archers.[250] He hired engineers such as Polyidus of Thessaly and Diades of Pella, who were capable of building state of the art siege engines and artillery that fired large bolts.[247] Following the acquisition of the lucrative mines at Krinides (renamed Philippi), the royal treasury could afford to field a permanent, professional standing army.[251] The increase in state revenues under Philip II allowed the Macedonians to build a small navy for the first time, which included triremes.[252]

The only Macedonian cavalry units attested under Alexander were the companion cavalry,[249] yet he formed a hipparchia (i.e. unit of a few hundred horsemen) of companion cavalry composed entirely of ethnic Persians while campaigning in Asia.[253] When marching his forces into Asia, Alexander brought 1,800 cavalrymen from Macedonia, 1,800 cavalrymen from Thessaly, 600 cavalrymen from the rest of Greece, and 900 prodromoi cavalry from Thrace.[254] Antipater was able to quickly raise a force of 600 native Macedonian cavalry to fight in the Lamian War when it began in 323 BC.[254] The most elite members of Alexander's hypaspistai were designated as the agema, and a new term for hypaspistai emerged after the Battle of Gaugamela in 331 BC: the argyraspides (silver shields).[255] The latter continued to serve after the reign of Alexander the Great and may have been of Asian origin.[note 27] Overall, his pike-wielding phalanx infantry numbered some 12,000 men, 3,000 of which were elite hypaspistai and 9,000 of which were pezhetairoi.[note 28] Alexander continued the use of Cretan archers and introduced native Macedonian archers into the army.[256] After the Battle of Gaugamela, archers of West Asian backgrounds became commonplace.[256]

Antigonid period military

The Macedonian army continued to evolve under the Antigonid dynasty. It is uncertain how many men were appointed as somatophylakes, which numbered eight men at the end of Alexander the Great's reign, while the hypaspistai seem to have morphed into assistants of the somatophylakes.[note 29] At the Battle of Cynoscephalae in 197 BC, the Macedonians commanded some 16,000 phalanx pikemen.[257] Alexander the Great's royal squadron of companion cavalry contained 800 men, the same number of cavalrymen in the sacred squadron (Latin: sacra ala; Greek: hiera ile) commanded by Philip V of Macedon during the Social War of 219 BC.[258] The regular Macedonian cavalry numbered 3,000 at Callinicus, which was separate from the sacred squadron and royal cavalry.[258] While Macedonian cavalry of the 4th century BC had fought without shields, the use of shields by cavalry was adopted from the Celtic invaders of the 270s BC who settled in Galatia, central Anatolia.[259]

Thanks to contemporary inscriptions from Amphipolis and Greia dated 218 and 181 BC, respectively, historians have been able to partially piece together the organization of the Antigonid army under Philip V.[note 30] From at least the time of Antigonus III Doson, the most elite Antigonid-period infantry were the peltasts, lighter and more maneuverable soldiers wielding peltai javelins, swords, and a smaller bronze shield than Macedonian phalanx pikemen, although they sometimes served in that capacity.[note 31] Among the peltasts, roughly 2,000 men were selected to serve in the elite agema vanguard, with other peltasts numbering roughly 3,000.[260] The number of peltasts varied over time, perhaps never more than 5,000 men.[note 32] They fought alongside the phalanx pikemen, divided now into chalkaspides (bronze shield) and leukaspides (white shield) regiments.[261]

The Antigonid Macedonian kings continued to expand and equip the navy.[262] Cassander maintained a small fleet at Pydna, Demetrius I of Macedon had one at Pella, and Antigonus II Gonatas, while serving as a general for Demetrius in Greece, used the navy to secure the Macedonian holdings in Demetrias, Chalkis, Piraeus, and Corinth.[263] The navy was considerably expanded during the Chremonidean War (267–261 BC), allowing the Macedonian navy to defeat the Ptolemaic Egyptian navy at the 255 BC Battle of Cos and 245 BC Battle of Andros, and enabling Macedonian influence to spread over the Cyclades.[263] Antigonus III Doson used the Macedonian navy to invade Caria, while Philip V sent 200 ships to fight in the Battle of Chios in 201 BC.[263] The Macedonian navy was reduced to a mere six vessels as agreed in the 197 BC peace treaty that concluded the Second Macedonian War with the Roman Republic, although Perseus of Macedon quickly assembled some lemboi at the outbreak of the Third Macedonian War in 171 BC.[263]

Society and culture

Language and dialects

Following its adoption as the court language of Philip II of Macedon's regime, authors of ancient Macedonia wrote their works in Koine Greek, the lingua franca of late Classical and Hellenistic Greece.[note 33] Rare textual evidence indicates that the native Macedonian language was either a dialect of Greek similar to Thessalian Greek and Northwestern Greek,[note 34] or a language closely related to Greek.[note 35] The vast majority of surviving inscriptions from ancient Macedonia were written in Attic Greek and its successor Koine.[264] Attic (and later Koine) Greek was the preferred language of the Ancient Macedonian army, although it is known that Alexander the Great once shouted an emergency order in Macedonian to his royal guards during the drinking party where he killed Cleitus the Black.[265] Macedonian became extinct in either the Hellenistic or the Roman period, and entirely replaced by Koine Greek.[266][note 36]

Religious beliefs and funerary practices

By the 5th century BC, the Macedonians and the southern Greeks worshiped more or less the same deities of the Greek pantheon.[268] In Macedonia, political and religious offices were often intertwined. For instance, the head of state for the city of Amphipolis also served as the priest of Asklepios, Greek god of medicine; a similar arrangement existed at Cassandreia, where a cult priest honoring the city's founder Cassander was the nominal head of the city.[269] The main sanctuary of Zeus was maintained at Dion, while another at Veria was dedicated to Herakles and was patronized by Demetrius II Aetolicus (r. 239–229 BC).[270] Meanwhile, foreign cults from Egypt were fostered by the royal court, such as the temple of Sarapis at Thessaloniki.[271] The Macedonians also had relations with "international" cults; for example, Macedonian kings Philip III of Macedon and Alexander IV of Macedon made votive offerings to the internationally esteemed Samothrace temple complex of the Cabeiri mystery cult.[271]

In the three royal tombs at Vergina, professional painters decorated the walls with a mythological scene of Hades abducting Persephone and royal hunting scenes, while lavish grave goods including weapons, armor, drinking vessels, and personal items were housed with the dead, whose bones were burned before burial in golden coffins.[272] Some grave goods and decorations were common in other Macedonian tombs, yet some items found at Vergina were distinctly tied to royalty, including a diadem, luxurious goods, and arms and armor.[273] Scholars have debated about the identity of the tomb occupants since the discovery of their remains in 1977–1978,[274] and recent research and forensic examination have concluded that at least one of the persons buried was Philip II.[note 37] Located near Tomb 1 are the above-ground ruins of a heroon, a shrine for cult worship of the dead.[275] In 2014, the ancient Macedonian Kasta Tomb was discovered outside of Amphipolis and is the largest ancient tomb found in Greece (as of 2017).[276]

Economics and social class

Young Macedonian men were typically expected to engage in hunting and martial combat as a by-product of their transhumance lifestyle of herding livestock such as goats and sheep, while horse breeding and raising cattle were other common pursuits.[277] Some Macedonians engaged in farming, often with irrigation, land reclamation, and horticulture activities supported by the Macedonian state.[note 38] The Macedonian economy and state finances were mainly supported by logging and by mining valuable minerals such as copper, iron, gold, and silver.[278] The conversion of these raw materials into finished products and the sale of those products encouraged the growth of urban centers and a gradual shift away from the traditional rustic Macedonian lifestyle during the course of the 5th century BC.[279]

The Macedonian king was an autocratic figure at the head of both government and society, with arguably unlimited authority to handle affairs of state and public policy, but he was also the leader of a very personal regime with close relationships or connections to his hetairoi, the core of the Macedonian aristocracy.[280] These aristocrats were second only to the king in terms of power and privilege, filling the ranks of his administration and serving as commanding officers in the military.[281] It was in the more bureaucratic regimes of the Hellenistic kingdoms that succeeded Alexander the Great's empire where greater social mobility for members of society seeking to join the aristocracy could be found, especially in Ptolemaic Egypt.[282] Although governed by a king and martial aristocracy, Macedonia seems to have lacked the widespread use of slaves seen in contemporaneous Greek states.[283]

Visual arts

By the reign of Archelaus I in the 5th century BC, the ancient Macedonian elite was importing customs and artistic traditions from other regions of Greece while retaining more archaic, perhaps Homeric, funerary rites connected with the symposium that were typified by items such as the decorative metal kraters that held the ashes of deceased Macedonian nobility in their tombs.[284] Among these is the large bronze Derveni Krater from a 4th-century BC tomb of Thessaloniki, decorated with scenes of the Greek god Dionysus and his entourage and belonging to an aristocrat who had had a military career.[285] Macedonian metalwork usually followed Athenian styles of vase shapes from the 6th century BC onward, with drinking vessels, jewellery, containers, crowns, diadems, and coins among the many metal objects found in Macedonian tombs.[286]

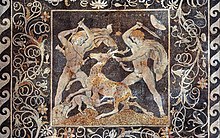

Surviving Macedonian painted artwork includes frescoes and murals, but also decoration on sculpted artwork such as statues and reliefs. For instance, trace colors still exist on the bas-reliefs of the late 4th-century BC Alexander Sarcophagus.[288] Macedonian paintings have allowed historians to investigate the clothing fashions as well as military gear worn by the ancient Macedonians.[289] Aside from metalwork and painting, mosaics are another significant form of surviving Macedonian artwork.[286] The Stag Hunt Mosaic of Pella, with its three-dimensional qualities and illusionist style, show clear influence from painted artwork and wider Hellenistic art trends, although the rustic theme of hunting was tailored to Macedonian tastes.[290] The similar Lion Hunt Mosaic of Pella illustrates either a scene of Alexander the Great with his companion Craterus, or simply a conventional illustration of the royal diversion of hunting.[290] Mosaics with mythological themes include scenes of Dionysus riding a panther and Helen of Troy being abducted by Theseus, the latter of which employs illusionist qualities and realistic shading similar to Macedonian paintings.[290] Common themes of Macedonian paintings and mosaics include warfare, hunting, and aggressive masculine sexuality (i.e. abduction of women for rape or marriage); these subjects are at times combined within a single work and perhaps indicate a metaphorical connection.[note 39]

Theatre, music and performing arts

Philip II was assassinated in 336 BC at the theatre of Aigai, amid games and spectacles celebrating the marriage of his daughter Cleopatra.[291] Alexander the Great was allegedly a great admirer of both theatre and music.[292] He was especially fond of the plays by Classical Athenian tragedians Aeschylus, Sophocles, and Euripides, whose works formed part of a proper Greek education for his new eastern subjects alongside studies in the Greek language, including the epics of Homer.[293] While he and his army were stationed at Tyre (in modern-day Lebanon), Alexander had his generals act as judges not only for athletic contests but also for stage performances of Greek tragedies.[294] The contemporaneous famous actors Thessalus and Athenodorus performed at the event.[note 40]

Music was also appreciated in Macedonia. In addition to the agora, the gymnasium, the theatre, and religious sanctuaries and temples dedicated to Greek gods and goddesses, one of the main markers of a true Greek city in the empire of Alexander the Great was the presence of an odeon for musical performances.[295] This was the case not only for Alexandria in Egypt, but also for cities as distant as Ai-Khanoum in what is now modern-day Afghanistan.[295]

Literature, education, philosophy, and patronage