Наследование Римской империи

Продолжение, преемственность и возрождение Римской империи — постоянная тема истории Европы и Средиземноморского бассейна . Он отражает неизгладимые воспоминания о власти, престиже и единстве, связанных с Римской империей.

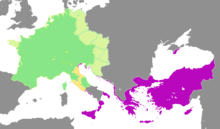

Некоторые государства заявляли о своей непосредственной преемственности с Римской империей, используя ее название или его вариацию в качестве своего исключительного или неисключительного самоописания. Шли столетия и происходило все больше политических расколов, идея институциональной преемственности становилась все более спорной. Наиболее устойчивыми и значительными претендентами на продолжение Римской империи на Востоке были Османская империя и Российская империя , которые обе претендовали на правопреемство Византийской империи после 1453 года; а на Западе — Священная Римская империя с 800 по 1806 год.

Помимо заявлений о продолжении существования, мнение о том, что Империя закончилась, привело к различным попыткам возродить ее или присвоить ее наследие, особенно в случае с православной Россией . Словарь « Третьего Рима », где «Первый Рим» — это Рим в Италии , а «Второй Рим» — это Константинополь в Византийской империи, использовался для передачи таких утверждений о законном преемственности.

Historiography and nomenclature

[edit]In Western Europe, the view of the deposition of Romulus Augustulus in 476 AD as a historic watershed, marking the fall of the Western Roman Empire and thus the beginning of the Middle Ages, was introduced by Leonardo Bruni in the early 15th century, strengthened by Christoph Cellarius in the late 17th century, and cemented by Edward Gibbon in the late 18th century. In practice, it is little more than a historiographic convention, since the Imperial idea long survived the Western Roman Empire in most of Western Europe, and reached territories that had never been under Roman rule during classical antiquity.

The fall of Constantinople in 1453 is historically and broadly accepted as the end of the Eastern Roman/Byzantine Empire and the end of the Middle Ages.[1] Nonetheless, two notable claims to succession of the Eastern Roman Empire arose in the centuries after the fall of Constantinople: the Ottoman Empire and the Russian Empire; notably, Mehmed II, the Ottoman sultan who captured Constantinople, justified his assumption of the title of Emperor of the Romans (Kayser-i Rum) by right of conquest,[2] which was consistent with Byzantine imperial ideology which believed that control of Constantinople constituted the key legitimizing factor for an emperor[3] and also was supported by contemporary historiographer George of Trebizond.[4][5] Mehmed II's claim was also recognized by Gennadius Scholarius after Mehmed II installed him as ecumenical patriarch of Constantinople in 1454, the year after the fall of Constantinople.[6][7] Mehmed II's claims were not accepted by the Roman Catholic Church or the Christian states of Europe at the time, and though Mehmed II intended to follow through on his claims by launching a conquest of Italy, his death in 1481 signaled the last time the Ottoman state attempted to conquer Italy or Rome itself; rather subsequent Ottoman emperors instead fought rival claimants to the Roman title (the Holy Roman Empire and the Russian Empire). As the Ottoman Empire continued its break with Greco-Roman legitimacy in favor of strengthening its Islamic legitimacy, Ottoman claims to the Roman Empire faded; the last official use of the title Kayser-i Rum was in the 18th century.

Names

[edit]This section needs additional citations for verification. (April 2023) |

The empire that modern historiography calls the "Byzantine Empire" never used that expression, and kept calling itself the Roman Empire, Empire of the Romans, or Romania until the fall of Constantinople.[citation needed] Following the establishment of the Holy Roman Empire in 800, Christian Western Europeans were reluctant to apply the "Roman" epithet to the Eastern Empire and frequently called it "Empire of the Greeks" or "Greek Empire", even though they also used Romania – the latter also for the Latin Empire of the 13th century.[citation needed] By contrast, Muslims in the Levant and farther east typically referred to the people of the Eastern Empire as "Romans" (Rum), and to Western Europeans, including those from the Holy Roman Empire, as "Franks" (Farang).[citation needed]

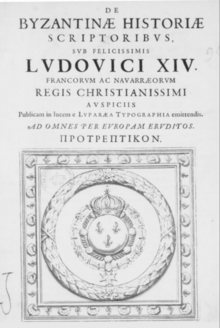

The name Byzantium refers to the ancient city on the Bosporus, now called Istanbul, which Constantine renamed Constantinople in 330. It was not used thereafter, except in rare historical or poetic contexts, until it first took its new meaning in 1557 when the German scholar Hieronymus Wolf published his Corpus Historiæ Byzantinæ, a collection of historical sources about the Eastern Empire. Then from 1648 onwards, Philippe Labbe and fellow French Jesuits published the 24-volume De Byzantinæ historiæ scriptoribus,[8] and in 1680 Du Cange produced his own Historia Byzantina. These endeavors further entrenched the use of the "Byzantine" label among French authors, including Montesquieu in the 18th century.[9] Outside France in the Western world, it only came into general use around the mid-19th century, after Barthold Georg Niebuhr and his continuators published the 50-volume Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae.[10]

Similarly, what historians call the "Carolingian Empire" and "Holy Roman Empire" – in French and Spanish, "Holy Roman Germanic Empire" (Saint Empire romain germanique, Sacro Imperio Romano Germánico) was the Roman Empire, Empire of the Romans or simply Empire to their own subjects and rulers, with "Frankish" or "of the Franks" sometimes added depending on context. Only in 1157 did the twists and turns of the Investiture Controversy lead to the practice of calling the Empire, though not the Emperor himself, "holy" (sacrum).[11][12] The reference to Germany (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicæ), which first appeared in the late 15th century, was never much used in official Imperial documents,[13] and even then was a misnomer since the Empire's jurisdiction in Italy had not entirely disappeared. Other colloquial designations in the early Modern era included "German Empire" (Deutsches Reich) or "Roman-German Empire" (Römisch-Deutsches Reich).[14]

In 1773, a few decades before the Holy Roman Empire's demise, Voltaire made the famous quip that it "was in no way holy, nor Roman, nor an empire."[15]

Roman imperial legitimacy

[edit]In the early decades of the Roman Empire, legitimacy was largely defined by the institutions inherited from the Roman Republic, initially together with a form of hereditary succession within the Julio-Claudian dynasty. As the old Republican institutions gradually lost relevance, many later Emperors derived their legitimacy from acclamation by the army, and during the Nerva–Antonine dynasty, adoption by their predecessor. The Roman Empire itself was long defined by its eponymous capital, but this equation became blurred after the crisis of the Third Century as the administrative center was moved to Mediolanum (Milan), then further fragmented into various locations (e.g. Nicomedia, Sirmium, Augusta Treverorum, Serdica) before being reconsolidated by Constantine the Great in Byzantium, renamed and dedicated as Constantinople in 330 - while Ravenna replaced Milan as Western political capital in 402. Meanwhile, the Empire was Christianized in the course of the 4th century, which partly redefined the authority of the Emperor as he became the protector of the new state religion.

Thus, the Imperial identity, and therefore the question of which polity could rightfully claim to be the Roman Empire, rested not on a single criterion but on a variety of factors: dominant territorial power and the related attributes of peace and order; rule over Rome and/or Constantinople; protection of justice and of the Christian faith (against paganism, heresy, and later Islam); as well as, albeit only intermittently, considerations of dynastic succession or of ethnic nationalism.

Conflicting claims

[edit]The multidimensionality of the imperial claim, together with the unique prestige of the imperial title, explains the recurrence of often intractable conflicts about which polities and rulers could rightfully assume them. These conflicts lost their potency in the course of the Early modern period, however, as improved communications and literacy increasingly undermined any claim of universal supremacy.

A letter of Carolingian Emperor Louis II to Byzantine Emperor Basil I, probably drafted in Roman circles close to the Papacy in response to a lost original and surviving in 13th-century copy kept at the Vatican Library, articulates how the debate was framed in its time (ca. 871). The following quotes are from a full translation by scholar Charles West.[16]

Territorial rule over Constantinople is not the exclusive criterion for a rightful Imperial claim:

Over here with us, in truth, many books have been read, and many are tirelessly being read, yet never have we found that boundaries were set out, or that forms or precepts were issued, so that no-one is to be called Emperor (Basileus) except whoever happens to hold the helm of rule (imperium) in the city of Constantinople.

While the Empire as an idea is unitary, there is no established doctrine that there should be only one Emperor at any time, especially if the two Emperors are on friendly terms. Whether on purpose or not, Louis's description of two Emperors of a single Empire matches the doctrine underlying the Tetrarchy or the division between Eastern and Western Empire between 395 and 476:

You say also that the four patriarchal sees [of Constantinople, Alexandria, Antioch and Jerusalem] have a tradition handed down from the God-bearing Apostles to commemorate a single empire (imperium) during mass, and you advise us that we should persuade them that they should call us emperors. But neither does reason demand this, nor does it need to be done. Firstly, since it is not fitting for us to instruct others on how we should be called. Secondly, because we know that, without any persuasion on our part, both patriarchs and all other people under this heaven, except Your Fraternity, both office-holders and private citizens, do call us by this name, as often as we receive letters and writings from them. And we find that our uncles, glorious kings [i.e. Charles the Bald and Louis the German], call us emperor without any envy and say without any doubt that we are the emperor, not taking age into account – for they are older than us – but considering instead unction and the blessing by which, through the laying on of hands and prayer of the highest pontiff, we are divinely raised to this height and to the rulership of the Roman principality (romani principatus imperium), which we hold by heavenly permission. But however this may be, if the patriarchs do make mention of a single empire during the holy sacraments, they should be praised as acting entirely appropriately. For there is indeed one empire of the Father, the Son and the Holy Ghost, of which the church on earth is a part. But God has not granted this church to be steered (gubernari) either by me or you alone, but so that we should be bound to each other with such love that we cannot be divided, but should seem to exist as one.

Louis's claim is ancient enough to be justified by tradition since it has already held for several generations:

We are justified in feeling some astonishment that your Serenity believes we are aspiring for a new or recent title (appellatio). For as much as it pertains to the lineage of our descent (genus), it is neither new nor recent, for it comes from our great-grandfather of glorious memory [i.e. Charlemagne]. He did not usurp it, as you maintain, but received the imposition and the unction of his hands by the will of God, and by the judgement of the church and of the highest pontiff, as you will easily find written in your books. (...) Indeed none doubts that the dignity of our empire (imperium) is ancient, who is aware that we are the successor of ancient emperors, and who knows the wealth of divine piety.

Louis defends the Carolingian principle of dynastic succession as validated by tradition. Furthermore, Louis thinks that there should be no exclusive ethnic criterion for the Imperial dignity. Here Louis apparently refers to a claim by Basil that the Emperor should be a Roman and not from a non-Roman ethnicity (gens):

It is only right to laugh at what you said about the imperial name being neither hereditary (paternum) nor appropriate for a people (neque genti convenire). How is it not hereditary, since it was hereditary for our grandfather? In what way is it inappropriate for a people (gens), since we know – mentioning only a few for the sake of brevity – that Roman emperors were created from the people (gens) of Hispania [e.g. Theodosius I], Isauria [e.g. Leo III], and Khazaria [e.g. Leo IV]? And though you will not truthfully assert that these nations (nationes) are more outstanding in religion or virtues than the people (gens) of the Franks, yet you do not refuse to accept them nor disdain to talk of emperors coming from them. (...) Your beloved Fraternity moreover indicates you are surprised that we are called emperor of the Romans, not of the Franks. But you should know that if we were not emperor of the Romans, we should not be emperor of the Franks either. We derive this title and dignity from the Romans, amongst whom the first summit of glory and exaltation shone out, whose people (gens) and whose city we divinely received to govern, and whose church, the mother of all the churches of God, we received to defend and raise up. (...) Since things are so, why do you take such effort to criticise us, because we come from the Franks and have charge of the reins of the Roman empire (imperium), since in every people (gens) anyone who fears God is acceptable to Him? For certainly the elder Theodosius and his sons Arcadius and Honorius, and Theodosius the younger, the son of Arcadius, were raised from Spaniards to the summit of the Roman empire.

Using a modern vocabulary, Louis thought that those populations (gens) he cited (e.g. Spaniards, Isaurian etc.) were not Romans and that only the inhabitants of the city of Rome were Romans, not recognizing that those populations would have been seen as Romans, being citizens of the empire. While for Basil, the population (gens) of the Franks would not make good emperors because they were not citizens of the empire.

Empire and Christianity

[edit]Since the 4th century and particularly since the Edict of Thessalonica in 380, the defense and promotion of Christianity has been a key driver of Imperial identity. After that date, the territorial scope of the Empire or any of its continuating entities has never exactly coincided with that of Christendom, and the discrepancies led to enduring conflicts of legitimacy. The most consequential of these was the East-West Schism, which crystallized in 1054 as a consequence of longstanding fights over governance and jurisdiction (known as ecclesiastical differences) and over doctrine (theological differences), and can be fairly viewed as a delayed effect of the problem of two emperors arising from the creation of the Carolingian Empire in 800.

Earlier examples include the preference of several barbarian kingdoms during the Migration Period for Arianism after the competing Nicene Creed had regained dominance in Constantinople: the Burgundians until 516, Vandals until 534, Ostrogoths until 553, Suebi until the 560s, Visigoths until 587, and Lombards intermittently until 652. The adoption of Arianism protected these kingdoms' rulers from the religious disputes and policy initiatives of Constantinople, while being more acceptable to their majority-Catholic subjects than paganism.[citation needed]

On two occasions, the Eastern (Byzantine) Emperors reunited their church with its Western (Roman Catholic) counterpart, on political motivations and without durable effect. At the Second Council of Lyon in 1274, Emperor Michael VIII aimed to appease the Papacy to keep his Frankish adversaries in check, particularly Charles I of Anjou's plans to re-invade the Empire; the union was never widely accepted in Constantinople, and was reversed at the Council of Blachernae in 1285 after both Michael and Charles had died. At the Council of Ferrara/Florence in 1438–39, Emperor John VIII negotiated under the threat of Ottoman conquest, but the union agreement was again resisted in Constantinople and only proclaimed by Isidore of Kiev in December 1452, four years after John's death and too late to prevent the fall of Constantinople a few months later.

Conversely, the Ottoman Sultans' policies as self-proclaimed Emperors of the Romans (i.e. in the language of the time, of the Eastern Orthodox Christians) supported the independence of the Orthodox Church from Rome and occasionally favored reforms to keep religiously inspired separatism in check, e.g. the revival of the Serbian Patriarchate of Peć in 1557. The initial instrument of that policy, Gennadius Scholarius, had been a prominent opponent of the union of the Eastern and Western churches in the 1440s and early 1450s.

The link between Empire and Christianity has a durable legacy: to this day, Rome remains the seat of the Catholic Church, and Constantinople (Istanbul) that of the Ecumenical Patriarchate with a widely recognized status of primus inter pares within the Eastern Orthodox Church. In 2018, the negotiations over autocephaly of the Orthodox Church of Ukraine led to a schism between Moscow and Constantinople as the Russian Orthodox Church unilaterally severed full communion with the Ecumenical Patriarchate. A similar schism had occurred in 1996 over the Estonian Apostolic Orthodox Church, but unlike in 2018 it was resolved after a few months.

The Imperial connection extends, through the legacy of the Ottoman Empire, to Islam as well. Istanbul was also until 1924 the seat of the only widely recognized Caliphate of the last half-millennium, and keeps most of the surviving Relics of Muhammad as the Sacred Trust in Topkapı Palace, close to the location of the former Roman Imperial palace.

Continuation in the East

[edit]Roman/Byzantine Empire until 1204

[edit]

There is seamless continuity between the Roman and Byzantine Empires, to the extent that the date at which the former ends and the latter begins is essentially a matter of historiographical convention. The Byzantines consistently and near-exclusively called themselves Romans, before and after they adopted Greek as principal state language in the 7th century. Traditional Western European historiography retains 395 as the date of beginning of the Byzantine Empire, when Theodosius I was succeeded by Arcadius in the East and Honorius in the West.[citation needed] Alternative conventions date the transition from Rome to Byzantium at the translation of the imperial capital from Rome to Constantinople in 330, or at the reign of Heraclius marking the end of late antiquity.[citation needed]

Even though the Byzantine Empire went through numerous political upheavals, and faced periods of dramatic contraction in the 7th and late 11th centuries, it exhibited unquestionable institutional continuity until 1204, not least because its central and defining seat of power, Constantinople, was never conquered during this period. Conversely, in the Eastern Mediterranean territories that ceased being part of the Empire during that period, there emerged almost no competing claim of Imperial legitimacy. In their different ways, the Avars and Slavs in Southeastern Europe, and the Sasanians and Muslims in the Levant and Northern Africa, had different models of governance and no appetite for posing as Romans. This may also be linked to their inability to conquer the Imperial capital despite numerous attempts, as is suggested by the counter-example of the Ottoman Sultans claiming the Imperial title after 1453.

Bulgarian Empire

[edit]In the period before 1204, the only significant competing Imperial claim in the East appeared in 913, when Simeon I the Great, ruler of Bulgaria, was crowned "Emperor and Autocrat of all Bulgarians and Romans" (Car i samodǎržec na vsički bǎlgari i gǎrci in the modern vernacular) by the Patriarch of Constantinople and imperial regent Nicholas Mystikos outside of the Byzantine capital. The decade 914–927 was then spent in a destructive Byzantine–Bulgarian war over the Imperial claim and other matters of conflict. The Bulgarian monarch was eventually recognized as "Emperor of the Bulgarians" (basileus tōn Boulgarōn) by the Byzantine Emperor Romanos I Lakapenos in 924, following the convention also adopted with the Carolingian Empire that basileus (a Greek word that can translate as king or emperor depending on context) was not an equal title to that of the Emperor as long as it did not explicitly confer authority over the "Romans". Constantinople's recognition of the basileus dignity of the Bulgarian monarch and the patriarchal dignity of the Bulgarian patriarch was again confirmed at the conclusion of permanent peace and a Bulgarian–Byzantine dynastic marriage in 927. The Bulgarian title "tsar" (Caesar) was adopted by all Bulgarian monarchs up to the fall of Bulgaria under Ottoman rule.

During the Second Bulgarian Empire, 14th-century literary compositions portrayed the then capital of Tarnovo, now Veliko Tarnovo, as successor of both Rome and Constantinople.[17] Bulgarian contemporaries called the city "Tsarevgrad Tarnov", the Imperial city of Tarnovo, echoing the Bulgarian name then used for Constantinople, Tsarigrad.[18]

Fourth Crusade and its aftermath

[edit]

The Fourth Crusade and sack of Constantinople in 1204 marked a major rupture in the history of the Eastern Roman/Byzantine Empire, and opened a period of fragmentation and competing claims of Imperial legitimacy. The crusading (Latin) invaders divided most of the Empire among themselves by a formal treaty of partition, under which the Latin Empire of Constantinople's direct rule did not extend greatly further than the city itself. It included the Straits and their immediate hinterland, e.g. Adrianople and Nicomedia, but neither Salonica nor Nicaea. Other territories of the former Empire were not conquered by the Latin crusaders, and remained held by various holdovers of the former (Greek) Empire.

Several of the polities emerging from that fragmentation claimed to be the rightful successor of the prior Empire, on various motives: the Latin Empire held the Imperial capital; the rulers of the Empire of Trebizond stemmed from the formerly Imperial Komnenos family; those of the Despotate of Epirus (briefly the Empire of Thessalonica) were from the Angelos family, even though they renounced the imperial claim by accepting Nicaean overlordship in 1248; the Empire of Nicaea successfully claimed the patriarchate in 1206, and eventually prevailed through skillful management of alliances and its recapture of Constantinople in 1261.

Latin Empire of Constantinople

[edit]The Latin Empire had its own line of Imperial succession, initially dominated by the House of Flanders then by the French House of Courtenay. It was embattled almost from the start, as the city was never able to recover from the trauma of 1204. Despite its theoretical suzerainty, the Latin Empire was not even politically dominant among the crusader states, which were referred to as Latin or Frankish by Easterners.

After being expelled from Constantinople in 1261, its titular Emperors occasionally held territorial power in parts of modern Greece. Jacques des Baux was Prince of Achaea in 1381–1383, and the last recorded claimant to the Latin Imperial title.[citation needed]

Late Byzantine era

[edit]

The Palaiologos dynasty prolonged the Roman Imperial experience from its recovery of Constantinople in 1261 until the Ottoman conquest in 1453. The Empire shrunk considerably during that period, and at the end it was only the imperial city itself without any hinterland, plus most of the Peloponnese (then referred to as Morea) typically under the direct rule of one of the Emperor's sons with the title of Despot. This line of Imperial succession ceased in 1453; even though the Despotate of the Morea lingered on a few more years, until the Ottomans conquered it in 1460, its rulers at the time did not claim Imperial authority.

Serbian Empire

[edit]In 1345, the Serbian King Stefan Dušan proclaimed himself Emperor (Tsar) and was crowned as such at Skopje on Easter 1346 by the newly created Serbian Patriarch, as well as by the Patriarch of All Bulgaria and the Archbishop of Ohrid. His imperial title was recognized by, among others, the Bulgarian Empire, much diminished following the Battle of Velbazhd in 1330, albeit not by the Byzantine Empire. In Serbia, the title of "Emperor of Serbs and Romans" (in its final simplified form; цар Срба и Римљана / car Srba i Rimljana in modern Serbian) was only employed thereafter by Stefan Dušan's son Stefan Uroš V until his death in 1371. A half-brother of Dušan, Simeon Uroš, and then his son Jovan Uroš, used the same title until the latter's abdication in 1373, while ruling as dynasts in Thessaly.

Empire of Trebizond

[edit]The Empire of Trebizond, one of the entities that had emerged from the fragmentation of the early 13th century, survived until Ottoman conquest in 1461. Its Komnenos rulers claimed the Imperial title for themselves in competition to the ones in Constantinople, even though they did not receive any meaningful international recognition.

A separate polity on the Crimean coast of the Black Sea, the Principality of Theodoro, only fell to the Ottomans in 1475. There is no indication that its rulers made any claim of being Roman Emperors.

Andreas Palaiologos's cessions

[edit]

Andreas Palaiologos, a nephew of the last Byzantine Emperor Constantine XI Palaiologos and the head of what remained of the Palaiologos family, started calling himself Emperor of Constantinople in 1483 and, possibly childless, sold what he viewed as his imperial title to Charles VIII of France in 1494.[19] The following Kings of France kept the claim until Charles IX in 1566, when it went into disuse. Charles IX wrote that the imperial Byzantine title "is not more eminent than that of king, which sounds better and sweeter."[20]

In his last will in 1502, Andreas Palaiologos again ceded his self-awarded imperial title, this time to Ferdinand II of Aragon and Isabella I of Castile.[21] Other pretenders to the Byzantine throne have appeared following his death that year, with increasingly dubious claims as centuries went by. Charles I Gonzaga, Duke of Mantua, who also claimed descent from the Palaiologos family, declared in 1612 his intent to reclaim Constantinople but only succeeded in provoking an uprising in the Mani Peninsula, which lasted until 1619.

Ottoman Empire after 1453

[edit]

After the conquest of Constantinople in 1453, Mehmed II declared himself Roman Emperor: Kayser-i Rum, literally "Caesar of the Romans", the standard title for earlier Byzantine Emperors in Arab, Persian and Turkish lands.[22] In 1454, he ceremonially established Gennadius Scholarius, a staunch antagonist of Catholicism and of the Sultan's European enemies, as Ecumenical Patriarch of Constantinople and ethnarch (milletbashi) of the Rum Millet, namely Greek Orthodox Christians within the Empire. In turn, Gennadius endorsed Mehmed's claim of Imperial succession.[23][24]

Mehmed's claim rested principally with the idea that Constantinople was the rightful seat of the Roman Empire, as it had been for more than a millennium even if the 1204–1261 period is subtracted. Contemporary scholar George of Trebizond wrote that "the seat of the Roman Empire is Constantinople ... and he who is and remains Emperor of the Romans is also the Emperor of the whole world".[25] An additional though questionable claim of legitimacy referred to the past alliances between the Ottoman dynasty and Byzantine Imperial families. Byzantine Princess Theodora Kantakouzene had been one of the wives of Orhan I, and an unsupported but widespread story portrayed Mehmed as a descendant of John Tzelepes Komnenos.[19]

George of Trebizond addressed Mehmed in a poem:[26]

No one can doubt that he is emperor of the Romans. He who holds the seat of empire in his hand is emperor of right; and Constantinople is the centre of the Roman Empire.

Mehmed's imperial plans went further and aimed at conquering Rome itself, thus reuniting the Empire in a way it hadn't been for nearly eight centuries. His Italian campaign started in 1480 with the invasion of Otranto, but was cut short by Mehmed's sudden death on 3 May 1481.[27] None of his successors renewed that endeavor. Instead, they repeatedly (albeit never successfully) attempted to conquer the capital of the rival contenders to the Imperial Roman title, with a first siege of Vienna in 1529 and a second one in 1683.

Being the rightful heir of the Roman/Byzantine Empire became part of the identity of the Sultanate, along with its Turkish and Muslim heritage, even though that dimension was played down by Western observers. According to Turkish scholar F. Asli Ergul:[28]

Although this title was not recognized by either the Greeks or the Europeans, the Ottoman dynasty, by defining itself as Rum [Roman], internalized the hegemonic and multi-cultural structure of the Eastern Roman Empire (Byzantine Empire). Obviously it was a declaration of the Ottoman Sultan's seizure of the heritage of the Eastern Roman Empire.

Additionally, over the centuries, many Greeks abandoned Orthodoxy and embraced Islam, to the point that today, in part because of the intermingling of ethnic Greeks with Turks in the Ottoman Empire, genetic studies have found that modern Turks are closer, genetically, to Mediterranean and Middle Eastern people than to Central Asians.[28]

In diplomatic exchanges with the Holy Roman Empire, the Ottomans initially refused to acknowledge the latter's Imperial claim, because they saw themselves as the only rightful successors of Rome. In the Treaty of Constantinople (1533), the Austrian negotiators agreed not to make any mention of the Holy Roman Empire, only referring to Ferdinand I as King of Germany and Charles V as King of Spain. The Ottomans abandoned that requirement in the Treaty of Sitvatorok in 1606, and similarly to the Russian Empire in the Treaty of Küçük Kaynarca in 1774.

Chinese usage during the Ming dynasty referred to the Ottomans as Lumi (魯迷), derived from Rûmi, literally "Roman". It is important to emphasize that in China there is the concept of "conquest dynasty", with the Chinese considering dynasties of non-Han ethnic origin as the Yuan dynasty (Mongolian origin) and Qing dynasty (Manchu origin) as Chinese dynasties, this concept (when used for non-Chinese foreign people) may have influenced the Chinese to see the Ottomans as a Roman dynasty [29]

Continuation in the West

[edit]Политическая раздробленность и имперское господство

[ редактировать ]

К началу V века Западная Римская империя оставалась близкой к своей максимальной территориальной протяженности, несмотря на потерю Агр Декуматов во время кризиса третьего века , но римское правление стало хрупким, и многие территории обезлюдели. В первые годы века Империя вышла из состава Великобритании , оставив ее открытой для англосаксонского урегулирования . Увеличение иностранных вторжений вскоре привело к постоянному заселению германских и других этнических групп на территории, которые постепенно становились автономными, иногда признавались или даже поощрялись договором ( foedus ) Западной Империи и часто начинали экспансию путем дальнейших завоеваний.

Вандалы в 428 г. пересекли Рейн в 406 г., Пиренеи в 409 г., Гибралтарский пролив и основали Королевство вандалов к середине V века в Северной Африке и на островах Западного Средиземноморья; свевы Западно - , первоначально двигавшиеся вместе с вандалами, основали свое Иберийское королевство в 409 году; Вестготское королевство было первоначально основано договором в 418 году в долине Гаронны и вскоре распространилось на Пиренейский полуостров ; алеманны и за его пределы, начиная со своей первоначальной базы распространились на Эльзас в Агри Декуматах ; в 440-х годах было основано Королевство Бургундцев вокруг Роны ; автономное королевство Суассон было создано в 457 году римскими военачальниками между реками Сена и Сомма ; И последнее, но не менее важное: франки , которые были основаны к северу от Рейна в 358 году по договору с императором Юлианом , распространились на территорию нынешней Бельгии и Северной Франции. Как следствие, когда последний западный император Ромул Августул был свергнут военачальником Одоакра в 476 году, его прямое правление не распространялось далеко за пределы нынешних северных границ Италии. Другой военачальник, Юлий Непот , недолгое время предшественник Ромула Августула, владел территорией в Далмации и сохранял императорский титул до своего убийства в 480 году.

Совершив символический акт, который очарует более поздних историков, Одоакр отправил обратно императорские регалии или аксессуары Ромула Августула восточному императору Зенону в Константинополь. Это не означало конца имперского правления в Италии, а означало, что Одоакр признал власть Зенона и не претендовал на полный суверенитет. Как и предыдущие лидеры федератов , он принял титул короля ( Рекса ) и правил от имени оставшихся императоров, а именно Зенона, а также Юлия Непота, пока последний был еще жив. Эту договоренность соблюдал Теодорих Великий , который победил и убил Одоакра в 493 году и заменил его на посту короля Италии .

Политические границы продолжали меняться в конце V и VI веках. Хлодвиг I , король франков (ум. 511), завоевал Алеманию , Королевство Суассон и большую часть Вестготского королевства к северу от Пиренеев, а его сыновья завоевали Королевство Бургундцев в 534 году, создав таким образом обширное королевство Франкия. , который периодически делился между различными членами династии Меровингов . Тем временем восточный император Юстиниан I восстановил прямое имперское правление в Южной Испании , Северной Африке и особенно Италии , отвоеванных во время упорной Готской войны (535–554 гг.) . Позже, в VI веке, император Морис спонсировал Гундоальда , члена династии Хлодвига Меровингов , в его притязаниях на Франкское королевство, которые безуспешно закончились в 585 году в Сен-Бертран-де-Коменж .

находилась вне прямой военной досягаемости Империи, Несмотря на то, что Франция она продолжала признавать господство Константинополя на протяжении всего VI века. На церемонии в начале 508 года в Туре , Хлодвиг получил знак отличия , посланный императором Анастасием I который закрепил его службу Империи в качестве консула . Точно так же в начале VI века король Гундобад все еще независимых бургундцев , несмотря на то, что был арианцем , был Magister militum от имени императора. [ 30 ] Gesta pontificum Autissiodorensium , сборник сведений о епископах Осера, впервые составленный в конце 9-го века, продолжает ссылаться на правящего римского императора вплоть до Дезидерия (ум. 621), внесенного в список епископов «во времена правления Фокы и Ираклия ». ( имперантибус Фока, дворец Ираклиона ). [ 31 ] [ 32 ] такого уважения не существовало в Вестготском королевстве Похоже, в то же время . Крис Уикхэм изображает вестготского короля Эйрика (466–484) как «первого крупного правителя «варварского» государства в Галлии - второго в Империи после Гейзериха - который имел полностью автономную политическую практику, не подверженную влиянию каких-либо остаточных римских лояльностей. " [ 33 ] Полтора века спустя, в 620-х годах, Исидор Севильский сформулировал для Вестготского королевства, ставшего к тому времени католической монархией после обращения Реккареда I в 587 году, видение христианской монархии на равном статусе с Восточной Римской империей, которая должна была бы плодотворное влияние на более позднее политическое мышление Западной Европы. [ 34 ] : 236

Имперское правление на Западе еще больше ослабло с конца VI века. В Британии, насколько можно судить по скудным документам, римское правление было в лучшем случае далеким воспоминанием. Во Франции упоминания об имперском господстве исчезают во время обновления Меровингов в начале 7 века при Хлотаре II и Дагоберте I. На Пиренейском полуострове вестготский король Суинтила изгнал последние имперские силы из Южной Испании в 625 году. В Италию лангобарды вторглись в 568 году, и образовавшееся Королевство лангобардов стало враждебно Империи, чье территориальное присутствие постепенно сокращалось.

Папский стержень

[ редактировать ]Римское папство должно было стать инструментом возрождения имперской идеи на Западе. Рим все больше изолировался от Константинополя после опустошительных событий Готской войны (535–554 гг.) , последующего имперского решения отдать предпочтение Равенне Риму, [ 34 ] : 149 и лангобардское вторжение в Италию, начавшееся в 568 году, которое ограничило его сообщение с главными имперскими форпостами в Равенне и Сицилии . [ 34 ] : 141 Колонна Фокы на Римском форуме , посвященная в 608 году, считается одним из последних монументальных выражений (восточной) имперской власти в Риме. В 649 году, в нарушение традиции, папа Мартин I был избран и рукоположен, не дожидаясь императорского утверждения. [ 34 ] : 218 Констанс II был последним (восточным) императором, посетившим Рим на протяжении веков, в 663 году, и разграбил несколько оставшихся памятников, украшавших Константинополь. Тем временем, по разным причинам, католицизм наконец одержал победу над арианством в западных королевствах: на вестготском Пиренейском полуострове с обращением Реккареда I в 587 году и в контролируемой лангобардами Италии, после некоторых колебаний, после смерти Король Ротари в 652 году. Папа Григорий I (590–604) заложил основы зарождающейся роли папства как лидера христианства на Западе, хотя в то время не существовало концепции альтернативной имперской власти, которая могла бы быть установлена там в конкуренции с Константинополь. [ 34 ] : 182

Пропаганда иконоборчества императором Львом III Исаврийцем с 726 г. привела к углубляющемуся разрыву между Восточной империей и папством. Папа Григорий II считал иконоборчество последней из череды имперских ересей . В 731 году его преемник папа Григорий III организовал в Риме синод , который объявил иконоборчество наказуемым отлучением от церкви . Лев III ответил в 732/33 году конфискацией всех папских вотчин на юге Италии и Сицилии, а также исключил епископства Фессалоники , Коринфа , Сиракуз , Реджо , Никополя , Афин и Патр из-под папской юрисдикции. [ нужна ссылка ] вместо этого подчинив их Константинопольскому Патриарху. По сути, это был акт сортировки : он усилил имперскую власть в Южной Италии, но практически гарантировал окончательное разрушение Равеннского экзархата , которое вскоре произошло от рук лангобардов. По сути, папство было «изгнано из империи». [ 35 ] Папа Захарий в 741 году был последним папой, объявившим о своем избрании византийскому правителю или получившим его одобрение. [ 36 ]

Папам необходимо было быстро пересмотреть свои отношения со светской властью. Хотя соседние короли Ломбардии больше не были еретиками, они часто были враждебны. Альтернативным вариантом в качестве потенциальных защитников были более могущественные и отдаленные франки, которые в целом были союзниками Империи. В 739 году Григорий III отправил первое посольство к Карлу Мартелю в поисках защиты от Лиутпранда, короля лангобардов , но франкский властелин был союзником Лиутбранда в прошлом и в 737 году попросил его торжественно усыновить его сына. Папству больше повезло с последним, Пипином Коротким , который сменил Карла в октябре 741 года вместе со своим старшим братом Карломаном (который ушел из общественной жизни и стал монахом в 747 году). Папа Захарий был вынужден действовать в результате последней лангобардской кампании против Равеннского экзархата , падение которого в середине 751 года положило конец византийскому правлению в Центральной Италии. Он был в контакте с франкской правящей элитой через почтенного Бонифация. , архиепископ Майнца и другие священнослужители, такие как Бурхард Вюрцбургский и Фульрад . В марте 751 года он предпринял попытку свергнуть Хильдерика III , последнего короля Меровингов , после чего Пепин был посвящен королем Франции в Суассоне . В 754 году преемник Захария папа Стефан II предпринял первый в истории папский визит к северу от Альп, встретил Пипина в Понтионе и помазал его королем в Сен-Дени 28 июля, задав образец для последующих обрядов коронации французских королей . Стефан далее узаконил династию Каролингов , также помазав сыновей Пепина Карла и Карломана , запретив избрание королем любого человека, не являющегося потомком Пепина, и провозгласив, что «франкская нация выше всех наций». [ 37 ] Это, в свою очередь, привело к дарению Пипина в 756 году, что закрепило власть Папы над Папской областью на следующие одиннадцать столетий. Впоследствии, в 773–774 годах, сын и преемник Пипина Карл Великий завоевал Ломбардское королевство Италии.

Священная Римская империя

[ редактировать ]

Коронация Карла Великого Папой Львом III в Риме на Рождество 800 года была явно задумана как установление преемственности с Римской империей, которая все еще существовала на Востоке. В Константинополе Ирина Афинская ослепила и свергла своего сына, императора Константина VI несколькими годами ранее . Не имея прецедента, когда женщина была единственным обладателем императорского титула, ее критики на Западе (например, Алкуин ) считали императорский трон вакантным, а не признавали ее императрицей. Таким образом, как выразился Питер Х. Уилсон , «весьма вероятно, что Карл Великий считал, что его делают римским императором» во время его коронации; однако императорский титул Карла Великого основывался на иной основе, чем у любого из римских императоров до него, поскольку структурно он зависел от партнерства с папством, воплощенного в акте его коронации Папой. [ 11 ]

Между тем, восшествие на византийский престол Никифора I в 802 году подтвердило конфликт легитимности между франкским и византийским воплощениями Римской империи, известный в историографии как проблема двух императоров (по-немецки Zweikaiserproblem ). По словам Феофана Исповедника , Карл Великий пытался предотвратить этот конфликт с помощью проекта женитьбы на Ирине, но это не было завершено. Территориальные конфликты были решены в последующие годы посредством серии переговоров, известных как Pax Nicephori , но более широкий конфликт с Константинополем по поводу имперской легитимности оказался чрезвычайно длительным.

Политическая власть внутри Империи распалась после смерти Карла Великого. Конечным результатом стало объединение императорского достоинства с самыми восточными («немецкими») землями Каролингской географии, но это не было самоочевидным с самого начала, и потребовалось много времени, чтобы это произошло. С 843 по 875 годы обладатели императорского титула правили только Северной Италией и вначале «средним королевством» Лотарингии . В день Рождества 875 года, ровно через 75 лет после Карла Великого, Карл Лысый из Западной Франции был коронован императором в Риме Папой Иоанном VIII , приняв девиз renovatio imperii Romani et Francorum , который поднимал перспективу создания Империи, сосредоточенной на территории сегодняшней Франции . Карл умер вскоре после этого в 877 году, и его преемнику Карлу Толстому лишь ненадолго удалось воссоединить все Каролингские владения, а после его смерти в 888 году в западной части Франции доминировали некаролингские робертианцы , позднее династия Капетингов . На протяжении более семи десятилетий власть императоров в основном ограничивалась Северной Италией, пока Оттон I возродил имперскую идею и был коронован Папой Иоанном XII в Риме в 962 году. С тех пор все императоры имели династические корни в германоязычных землях (хотя Фридрих II родился в Италии, Генрих VII в Валансьене , Карл IV в Праге , Карл V в Генте , Фердинанд I в Испании, Карл VII в Брюсселе , Франциск I в Нанси и Франциск II во Флоренции ).

В течение тысячелетия Священной Римской империи было предпринято несколько конкретных попыток вспомнить классическое наследие Империи. Император Оттон III правил Римом с 998 года до своей смерти в 1002 году и предпринял недолгую попытку возродить древнеримские институты и традиции в сотрудничестве с Папой Сильвестром II , который выбрал свое папское имя как отголосок времен Константина Великого. . Фридрих II в римском стиле проявлял большой интерес к римской древности, спонсировал археологические раскопки, организовал триумф в Кремоне в 1238 году, чтобы отпраздновать свою победу в битве при Кортенуове , и изображал себя в классических образах. [ 38 ] Точно так же Максимилиан I очень внимательно относился к классическим отсылкам в своих «мемориальных» проектах 1510-х годов, которые включали три монументальные гравюры на дереве : «Триумфальная арка» , «Триумфальное шествие» и «Большая триумфальная карета» .

Папство и императорский титул

[ редактировать ]

По словам его биографа Эйнхарда , Карл Великий был недоволен своей коронацией, факт, который более поздние историки интерпретировали как недовольство принятием на себя Папой ключевой роли в легитимации имперского правления. Вместо традиционного признания народным одобрением Лев III короновал Карла Великого в начале церемонии, как раз перед тем, как толпа приветствовала его. В сентябре 813 года Карл Великий попытался преодолеть этот прецедент, короновав своего сына Людовика Благочестивого в Аахене , но принцип папской коронации сохранился и был возобновлен в 962 году, когда Оттон I восстановил Империю и ее ритуалы после десятилетий смуты и получил императорский титул. Корона от Папы Иоанна XII .

Взаимозависимость между Папой и Императором привела к конфликту после того, как папство начало отстаивать свою позицию с помощью григорианской реформы середины 11 века. Инвеститурный спор (1076–1122 гг.) включал в себя эпизоды драматического противостояния, в ходе которых папа пытался лишить императора его императорского достоинства. В «Dictatus papae» , папском документе, изданном в 1075 году, вскоре после избрания Григория VII , говорится, что Папа «только может использовать императорские знаки отличия», что «все князья должны целовать ноги только Папе» и что «он может ему будет разрешено свергать императоров». После похода императора Генриха IV в Каноссу в январе 1077 года Григорий VII провозгласил свое отпущение грехов, но назвал его rex Teutonicorum («король германцев»), таким образом опуская императорский титул и тот факт, что Генрих был королем ( rex ) несколько королевств, включая Бургундию и Италию . [ 39 ] Войны гвельфов и гибеллинов , сторонников Папы и Императора, продолжались до 15 века. В 1527 году участие Папы в итальянских войнах привело к травмирующему разграблению Рима имперскими войсками Карла V , после чего влияние папства в международной политике значительно снизилось.

Королевства и императорский титул

[ редактировать ]

В начале истории Империи Людовик Благочестивый официально установил верховенство Империи над католическими королевствами посредством документа, изданного в 817 году и позже известного как Ordinatio Imperii . В то время считалось, что Империя охватывала весь западный христианский мир под одной властью. (Британские острова, Бретань и Королевство Астурия не были включены в это видение.) По соглашению Людовика только его старший сын Лотарь будет носить титул императора, а младшие братья Лотаря Пепин и Людовик должны подчиняться ему, даже если они будут королями. соответственно Аквитании и Баварии . Этот документ с самого начала вызвал споры, не в последнюю очередь потому, что он не соответствовал франкскому праву и практике наследования. После смерти Людовика Благочестивого в июне 840 г. битва при Фонтенуа (841 г.) , Страсбургские клятвы (842 г.) и Верденский договор (843 г.) установили иную реальность, в которой императорский титул оставался неделимым, но его обладатель конкурировал с королями за территорию. , хотя в то время все еще были связаны семейными узами Династия Каролингов и границы католического христианства.

После постепенного упадка династии Каролингов в конце 9-го и 10-го веков на этих ранних прецедентах развилось соперничество между Империей и отдельными королевствами. Королевство Франция , возникшее на базе , Карла Лысого Западной Франции постоянно отказывалось признавать высший статус императора среди европейских монархов. По мере расширения латинско-христианского мира в средние века за пределами Империи появлялись новые королевства, которые аналогичным образом претендовали на территорию и господство. Сама Франция сыграла важную роль в событиях, которые привели к политическому упадку Империи с 16 по начало 19 веков.

Националистические возрождения современной эпохи

[ редактировать ]Ряд политических режимов заявляли о различных формах преемства Римской империи, хотя они и признавали значительный временной разрыв между тем, что они считали исчезновением Империи, и их собственными усилиями по ее возрождению. Эти попытки все чаще оформляются в националистических терминах, в соответствии со временем.

Несмотря на свое название, европейский империализм обычно не вызывает воспоминаний о Римской империи, за исключением Италии в течение нескольких десятилетий в конце 19-го и начале 20-го веков. Таким образом, европейские колониальные империи в этом разделе не упоминаются.

Императорская Россия

[ редактировать ]

Иван III России в 1472 году женился на Софье (Зое) Палеологине , племяннице последнего византийского императора Константина XI , и называл себя царем ( Царь , «Цезарь») или императором . В 1547 году Иван IV закрепил титул «Царь Всея Руси » . В 1589 году Московская митрополия получила автокефалию от Константинопольского Патриархата и, таким образом, стала Московским Патриархатом благодаря усилиям Бориса Годунова . Эта последовательность событий подкрепляла повествование, поощряемое сменявшими друг друга правителями, о том, что Московия была законной преемницей Византии как «Третьего Рима», основанной на смеси религиозных ( православных ), этнолингвистических ( восточнославянских ) и политических идей ( самодержавие царя). [ 40 ] [ 41 ] Сторонники этой точки зрения также утверждали, что топография семи холмов Москвы аналогична семи холмам Рима и семи холмам Константинополя .

В 1492 году Зосима, митрополит Московский , в предисловии к своему «Сретению Пасхалии » назвал Ивана III «новым царем Константином нового города Константина — Москвы». [ 42 ] В панегирическом письме великому князю Василию III, составленном в 1510 году, русский монах Филофей (Филофей) Псковский провозглашал: «Два Рима пали. Третий стоит. И четвертого не будет. Никто не заменит вашего христианского царства !» [ 40 ]

Императорская Испания

[ редактировать ]Испано -готическая монархия , признавшая себя политически и юридически наследницей и преемницей Римской империи в Испании , [ 43 ] используя римские символы монархии. [ 44 ] Кроме того, два римских узурпатора Вестготского королевства пытались претендовать на имперскую власть: Бурдунелл (496 г.) и Петр (506 г.). [ 45 ] [ 46 ]

В средние века в Испании некоторые иберийские монархи, в основном из королей Кастилии и королей Леона , использовали титул императора totius Hispaniae , [ 47 ] в котором были претензии не только на сюзеренитет над другими королями полуострова (как христианскими, так и мусульманскими), но и на равенство короля с правителями Византийской империи и Священной Римской империи .

Последний титулярный наследник звания восточно-римского императора Андреас Палеолог продал свой императорский титул вместе со своими владениями в Морее , [ 48 ] католическим монархам Испании ( Фердинанду II Арагонскому и Изабелле I Кастильской ) [ 49 ] [ 50 ] в его завещании, написанном 7 апреля 1502 г., [ 51 ] назначив их и их преемников (будущих испанских монархов ) своими универсальными наследниками. [ 52 ] Андреас утверждает, что испанские короли по арагонской линии владели герцогством Афинским и Неопатрией еще и потому, что в испанских дворянских кругах существовало убеждение, что семья Альваресов де Толедо (двоюродные братья Фердинанда Арагонского) происходила от древнего Византийская имперская родословная Комнинов . Он надеялся, что испанская армия начнет крестовый поход (во время османско-венецианских войн ) из своих южно-итальянских владений в Апулии , Калабрии и Сицилии , чтобы завоевать Пелопоннес , прежде чем двинуться дальше во Фракию , Македонию и Константинополь ; однако неизвестно, чтобы ни один испанский монарх не использовал византийские императорские титулы. [ 48 ] В 1510 году Папа Юлий II отменил дарование Александром VI титула короля Иерусалима Людовику XII Франции и передал его Фердинанду Католическому (который был включен в его титул короля Неаполя после Блуаского договора ). [ 53 ] [ 54 ] Это дало шаг к конфронтации с Османской империей в Средиземноморье в испано-османских войнах против претензий Турции на то, чтобы быть преемником Рима. [ 48 ]

В то время монархии католической Антонио де Небриха задумал Испанию после окончания Реконкисты и ее политического объединения Кастилии и Арагона как наследницу Римской империи, поскольку существовала прямая линия происхождения от римских императоров и вестготов. короли (считавшиеся их законными преемниками Испании) также обратились к литературной легитимации, в которой кастильский язык заменил латынь в качестве языка Империи. [ 55 ]

С наследованием Карла I Испанского на трон Кастилии и Арагона территории полуострова были включены в большее наследство, включавшее бургундцев ( Нидерланды , Люксембург , Бургундию , Франш-Конте ) и австрийцев ( Тироль , Австрия , Штирия) . , Каринтия , Карниола ), к которому в 1519 году был добавлен титул императора Священной Римской империи . Это был первый случай со времени коронации Карла Великого в 800 году и после падения Константинополя в 1453 году, когда романо-германская и византийская короны совпали в одном лице. [ 48 ] Последователи Империи Карла V (и его имперского идеала всемирного монарха христианского мира , Universitas Christiana ) [ 56 ] создал карты, такие как « Царская Европа» , на которой Испания является главой, увенчанной символом Священной Римской империи, ее каролингской короной (унаследованной от ее римских претензий). [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]

Во времена Бурбонской Испании , следуя традиции Возрождения , испанские Бурбоны , как и Филипп V , в своих попытках утвердить программу Просвещения , считали Испанскую империю равной Римской империи. Итак, они начали восстанавливать культурную гегемонию, утраченную при последних австрийских правителях, подражая политической власти, институтам и символам Рима. [ 55 ]

Учитывая всю эту историю испанской монархии, [ 60 ] Испанский национализм утверждает, что существует легитимная идейно-династическая (титулы императора Константинополя и короля Иерусалима в испанской короне , также в прошлом носили император Священной Римской империи ), геостратегическая ( Королевство Неаполя и Сицилии вместе, завоевания Северной Африканские площади в Барбарии, такие как Мелилья , Сеута , Мазалквивир , Оран , Бугия и Пеньон в Алжире ) и культурная основа (будучи латинской страной ) претендуют на принадлежность к Римской империи. Кроме того, потому что многие города и учреждения в Королевстве Испания до сих пор используют римского двуглавого орла, например, город Толедо , провинция Толедо и провинция Самора . [ 61 ] и руководство по истории редакционной статьи Эдебе ( консервативный националист ) устанавливает преемственность между иберийцами, Римом, вестготами и полуостровными христианскими королевствами как прямыми наследниками этой римской имперской традиции как испано-римляне. [ 62 ] Это утверждение также подкрепляется историей испанской колонизации Америки , которая, как утверждают многие латиноамериканцы , является окончательным доказательством того, что Испания является наиболее точной наследницей имперского наследия Рима, поскольку Испания была важна для культуры континента, Америки ( Новый Свет ), как Рим был для Европы ( Старый Свет ), некоторые даже утверждают, что Испания превзошла Рим, поскольку она также умела на протяжении веков объединять разнообразные народы и сохранять культурное единство, несмотря на имперский крах. [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] Даже сегодня существуют мнения, согласно которым Филипп VI Испанский считается ближайшим наследником Рима. [ 67 ] [ 68 ]

Рисорджименто и фашистская Италия.

[ редактировать ]Итальянский националистический провидец Джузеппе Мадзини продвигал идею «Третьего Рима» во время Рисорджименто . Говоря об объединении Италии и установлении Рима в качестве столицы, он сказал: «После Рима императоров, после Рима Пап наступит Рим народов». [ 69 ] После объединения Италии в Королевство Италия некоторые итальянские деятели называли это государство Третьим Римом. [ 70 ] После объединения Рим был выбран столицей, несмотря на его относительную отсталость, поскольку он вызывал престиж бывшей Империи. Мадзини говорил о необходимости Италии как Третьего Рима, имеющего имперские устремления, которые должны быть реализованы в Итальянской империи . [ 71 ] Мадзини сказал, что Италия должна «вторгнуться и колонизировать тунисские земли», поскольку это «ключ к Центральному Средиземноморью», и он считал, что Италия имеет право доминировать в Средиземном море , как это сделал древний Рим. [ 71 ]

В своих речах Бенито Муссолини повторял риторику Рисорджименто и называл свой режим «Третьим Римом» или Новой Римской империей . [ 72 ] Терца Рома (Третий Рим) также было названием плана Муссолини по расширению Рима в сторону Остии и моря. Соседство ЕВРО стало первым шагом в этом направлении. [ 73 ]

Неримские интерпретации

[ редактировать ]

Некоторые политические режимы XIX и начала XX веков определяли себя со ссылкой на продолжателей Римской империи, но не на саму (классическую) Римскую империю. Все они предполагали националистическую интерпретацию этих продолжателей и недооценивали степень, в которой последние изображали себя римлянами.

- Французский Наполеон I претендовал на наследие Франкской империи , как Меровинги , удобно забывая тот факт, что они признавали господство Константинополя, так и Каролинги , чье наследие было легко присвоить, поскольку он завоевал их центральные земли на территории нынешней Бельгии и Западной Германии. Таким образом, после своей императорской коронации в качестве императора Франции 2 декабря 1804 года он использовал как символику пчел из захоронения Хильдерика I (которое было раскопано в 1653 году в Турне ), так и псевдокаролингский стиль для своей коронационной короны. , которую он назвал Короной Карла Великого . Даже после своего первого поражения Наполеон снова позаимствовал пчел, вдохновленных Меровингами, для составления флага Эльбы .

- Австрийская империя , а после нее и Австрийская республика , заимствовали образы и символику Священной Римской империи после ее распада в 1806 году. По сей день императорский орел является символом австрийского правительства, как и в Германии. .

- В Греции идея Мегали («Великая идея») возникла вскоре после Войны за независимость с целью воссоздания Византийской империи , понимаемой как этнически-греческое государство со столицей в Константинополе. Идея впервые возникла во время дебатов премьер-министра Иоанниса Колеттиса с королем Отто , предшествовавших обнародованию конституции 1844 года. [ 74 ] Эти националистические устремления определяли международные отношения Греции и, в значительной степени, внутреннюю политику на протяжении большей части первого столетия после обретения независимости. Выражение было новым в 1844 году, но концепция имела корни в греческом народном сознании – «Греция двух континентов и пяти морей» (Европа и Азия, Ионическое, Эгейское, Мраморное, Черное и Ливийское моря соответственно). [ 74 ] Попытки реализовать эту идею после поражения Османской империи в Первой мировой войне закончились катастрофой в результате греко-турецкой войны (1919–1922) .

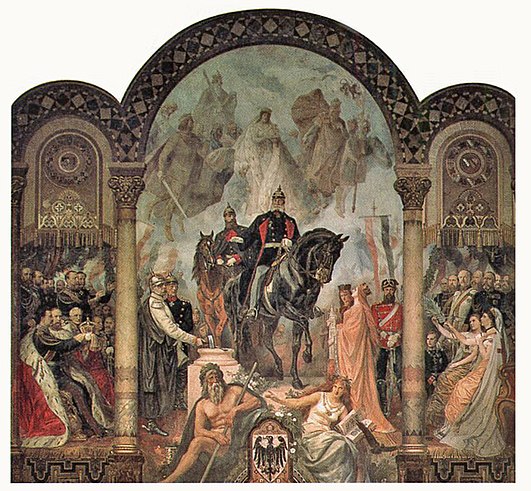

- Определенные связи между Германской империей 1871 года и наследием Священной Римской империи были показаны в пропаганде и действиях, таких как творческая реставрация Императорского дворца Гослара в 1870-х годах. [ 75 ] [ 76 ] Нацистскую Германию впоследствии некоторые деятели во время ее режима называли Третьим рейхом ( Drittes Reich ), пришедшим на смену Священной Римской империи и Германской империи. Ссылка на Священную Римскую империю была неуклюжей, поскольку не соответствовала нацистской идеологии. В 1939 году циркуляр, не предназначенный для публикации, запрещал дальнейшее использование выражения «Третий Рейх». [ 77 ]

- В Болгарии в 1908 году титула царя принятие Фердинандом I было прежде всего ссылкой на Первую и Вторую Болгарские империи ; [ 78 ] : 297 в отличие от России, на западные языки оно переводилось как «царь», а не как «император». [ 79 ]

Наднационализм и римская имперская идея

[ редактировать ]В XX веке несколько политических мыслителей и политиков связали многоуровневое управление и многоязычие Римской империи в различных ее последовательных воплощениях с современными правовыми концепциями федерализма и наднационализма . [ нужны разъяснения ]

Лига Наций

[ редактировать ]Французский историк Луи Эйзенман в статье 1926 года под названием « Имперская идея в истории Европы » изобразил недавно созданную Лигу Наций как современное выражение «имперской идеи», которая была деградирована националистическим дрейфом Германской Габсбургов империи . монархия и Российская империя . Он утверждал, что окончательный упадок трех империй и создание Лиги представляют собой обновление имперской идеи Pax Romana . [ 80 ]

Евросоюз

[ редактировать ]

Воспоминания о Римской империи сопровождали Европейский Союз с момента его создания в рамках Плана Шумана 1950 года . [ нужна ссылка ] Римская империя снабдила Европейский Союз, как и многие другие страны, римскими правовыми концепциями и их языком – латынью . Таким образом, латынь в некоторых случаях использовалась в качестве неофициального языка франка в Европейском Союзе . [ нужна ссылка ] например, институты ЕС используют латинские понятия в текстах и названиях.

Сравнение Европейского Союза со Священной Римской империей, в негативном или позитивном свете, является обычным приемом в политических комментариях. [ 81 ] [ 82 ] Европейский Союз рассматривается как реинкарнация иностранной и властной Римской империи в некоторых европейских странах, особенно в Соединенном Королевстве . Выход Великобритании из Союза или Брексит в 2020 году по-разному сравнивали с восстанием в Боудике. [ 83 ] [ 84 ] или с окончанием римского правления в Британии . [ 85 ] регулярно формулируется иной негативный взгляд на Европейский Союз как на новую Римскую империю В христианских фундаменталистских кругах, особенно в Соединенных Штатах, . Согласно этой точке зрения, ЕС, как и другие наднациональные организации, такие как Организация Объединенных Наций и Всемирный банк , пытаясь возродить Римскую империю, сигнализирует о приближающемся конце времени , восхищении или Втором пришествии . Иногда Европейский Союз изображают как «Четвертый Рейх», еще больше подчеркивая его демоническую природу. Эту критику часто изображают как маргинальную, несмотря на то, что она широко распространена среди американских евангелистов на протяжении нескольких десятилетий. [ 86 ]

См. также

[ редактировать ]- Цезарь (титул) - императорский титул в Римской империи.

- Август (титул) - древнеримский титул

- Базилевс - греческий титул, примерно означающий «монарх».

- Король римлян - титул, используемый немецкими монархами средневековья и раннего Нового времени.

- Империум - Тип власти в Древнем Риме.

- Римский император - правитель Римской империи в имперский период.

- Обновление Римской империи - Намерение восстановить Римскую империю.

- Translatio imperii - Линейная последовательность передачи власти

- Византия После Византии - книга Николае Йорги, 1935 г.

- Наследие Римской империи

- Нова Рома - организация римских возрожденцев и реконструкторов.

- Панлатинизм - Идеология, способствующая объединению романских народов.

- Союз Средиземноморья – Межправительственная организация

- Наследование Византийской империи - претензии на византийское наследие и наследство

- Последний римский император - легендарная фигура, которая появится на земле, чтобы восстановить Священную Римскую империю в качестве библейского катехона, останавливающего приход Антихриста, впервые упоминается в 7 веке в Апокалипсисе Псевдо-Мефодия.

Ссылки

[ редактировать ]- ^ Фостер, Чарльз (22 сентября 2006 г.). «Завоевание Константинополя и конец империи» . Современный обзор . Архивировано из оригинала 11 июня 2009 года.

Это конец средневековья.

- ^ «Миллиет Интернет – Пазар» . Milliyet.com.tr. 19 декабря 2004 г. Архивировано из оригинала 31 октября 2007 г. Проверено 9 апреля 2017 г.

- ^ Никол, Дональд М. (1967). «Византийский взгляд на Западную Европу». Греческие, римские и византийские исследования . 8 (4): 315–339.

- ^ «washingtonpost.com: Константинополь: город желаний всего мира, 1453–1924» . www.washingtonpost.com . Архивировано из оригинала 24 июля 2019 года . Проверено 9 апреля 2017 г.

- ^ Кроули, Роджер (2009). Константинополь: Последняя великая осада, 1453 год . Фабер и Фабер. ISBN 978-0571250790 .

- ^ «Геннадий II Схоларий | патриарх Константинопольский» . Британская энциклопедия . Архивировано из оригинала 31 октября 2017 года . Проверено 9 апреля 2017 г.

- ^ «Список Вселенских Патриархов – Вселенский Патриархат» . www.patriarchate.org . Архивировано из оригинала 2 июля 2017 года . Проверено 9 апреля 2017 г.

- ^ «Коллекция «Византийского Лувра»» . Кантара .

- ^ Фокс, Клинтон Р. (март 1996 г.). «Что такое византийское?» . Целатор . 10 (3).

- ^ Джон Х. Россер (2011). Исторический словарь Византии . Лэнхэм, Массачусетс: Пугало. п. 2. ISBN 978-0-8108-7567-8 .

- ^ Перейти обратно: а б Питер Х. Уилсон (2017). Священная Римская империя: тысяча лет истории Европы . Книги о пингвинах.

- ^ Питер Мороу , Священная Империя , в: Лексикон Средневековья , Мюнхен и Цюрих: Артемида 1977–1999, том. 4, столбцы 2025–2028 гг.

- ^ Питер Х. Уилсон, «Укрепление престижа Габсбургов: конец Священной Римской империи в 1806 году», в The International History Review , Vol. 28, № 4 (декабрь 2006 г.), с. 719.

- ^ Марко Хорио. «Священная Римская империя – Глава 1: Территория и институты» . Священная Римская империя . Исторический лексикон Швейцарии .

- ^ Вольтер (1773) [1756]. «Глава LXX» . Очерки о нравственности и духе наций . Полет. 3 (новое изд.). Невшатель. п. 338.

Это тело, которое называлось и которое до сих пор называется Священной Римской империей, никоим образом не было ни святым, ни римским, ни империей.

- ^ «Письмо итальянского императора Людовика II императору Византии Василию I, ок. 871 г.; перевод Чарльза Уэста» (PDF) . Май 2016.

- ^ Иван Дуйчев (1972). Болгарское средневековье (Болгарское средневековье) . София: Наука и искусство. п. 430.

- ^ Ivan Bozhilov (Иван Божилов); Vasil Gyuzelev (Васил Гюзелев) (1999), История на средновековна България VII–XIV век (History of Medieval Bulgaria VII–XIV centuries) , Sofia: Анубис, pp. 620–621, ISBN 954-426-204-0

- ^ Перейти обратно: а б Джон Джулиус Норвич (1995). Византия – упадок и падение . Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф. п. 446. ИСБН 0-679-41650-1 .

- ^ Дэвид Поттер, История Франции, 1460–1560: возникновение национального государства , 1995, стр. 33

- ^ Полихроны Киприаноса Энепекида, Винерское завещание Андреаса Палеолога, vom 7. Апрель 1502 г.

- ^ Ильбер Ортайлы (28 мая 2011 г.). «Константинополь Великий и Царьград» . Национальность .

- ^ «Геннадий II Схоларий» . Британская энциклопедия . Проверено 13 июля 2020 г.

- ^ Дмитрий Кицикис , Турецко-греческая империя. Взгляд на историю Османской империи в свете реальности Промежуточного региона – Стамбул, İletişim Yayınları, 1996.

- ^ Роджер Кроули (2009). Константинополь: Последняя великая осада, 1453 год . Фабер и Фабер. стр. 13–. ISBN 978-0-571-25079-0 .

- ^ Халил Иналджик (1973). Османская империя: классический век 1300-1600 гг . стр. 56–57.

- ^ Бансон, Мэтью. «Как 800 мучеников Отранто спасли Рим» . Католические ответы . Архивировано из оригинала 17 декабря 2013 года . Проверено 30 мая 2014 г.

- ^ Перейти обратно: а б Мэтью Нэми (20 июля 2020 г.). «Когда закончилась Римская империя: в 1917 или 1922 году?» . Православная история .

- ^ Вада, Хиронори (октябрь 1958 г.) «Миндай но тэппо денрай до Осумана тейкоку: синкифу до Сайики точи дзинбуцуряку [на японском языке]» . Кейогиджуку Университет 31 (1/2/3/4): 692–719.

- ^ Женевьева Бюрер-Тьерри; Шарль Мерио (2010). Франция до Франции (481–888) . Париж: Белин. п. 128.

- ^ «Геста епископов Осера» . ГитЛаб .

- ^ Жесты епископов Осера . Париж: Les Belles Lettres. 2002.

- ^ Крис Уикэм (2009). Наследие Рима: освещение темных веков 400–1000 гг . Книги о пингвинах. п. 86.

- ^ Перейти обратно: а б с д и Джудит Херрин (1987). Становление христианского мира . Пингвинская классика.

- ^ Имон Даффи (1997). Святые и грешники: История Пап . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета.

- ^ Фредерик Дж. Баумгартнер (2003). За запертыми дверями: история папских выборов . Пэлгрейв Макмиллан. ISBN 0-312-29463-8 .

- ^ Женевьева Бюрер-Тьерри; Шарль Мерио (2010). Франция до Франции (481–888) . Париж: Белин. п. 321.

- ^ Родерик Конвей Моррис (5 июля 2008 г.). «При Фридрихе II произошло первое возрождение римской культуры» . Нью-Йорк Таймс .

- ^ Рольф Гроссе (2014). От Франкского королевства к зарождению Франции и Германии 800-1214 гг . Прессы Universitaires du Nord. п. 83.

- ^ Перейти обратно: а б Mashkov, A.D. Moscow is the Third Rome (МОСКВА – ТРЕТІЙ РИМ) . Ukrainian Soviet Encyclopedia .

- ^ Парри, Кен; Меллинг, Дэвид, ред. (1999). Блэквеллский словарь восточного христианства . Молден, Массачусетс: Blackwell Publishing. п. 490. ИСБН 978-0-631-23203-2 .

- ^ "ЗОСИМА" . www.pravenc.ru . Retrieved 1 November 2019 .

В «Изложении пасхалии» митрополит провозглашает Москву новым К-полем, Московского вел. князя именует «государем и самодержцем всея Руси, новым царем Константином новому граду Константинову Москве, и всей Русской земле, и иным многим землям государем».

- ^ «Главная - Монархия в истории - Монархия в истории Испании» . www.casareal.es . Проверено 16 февраля 2023 г.

- ^ «Испания — Вестготское королевство | Британика» . www.britanica.com . Проверено 17 февраля 2023 г.

- ^ Коллинз, Роджер (2004). Вестготская Испания, 409-711 гг . Оксфорд, Оксана, Великобритания: Паб Blackwell. ISBN 0-631-18185-7 . OCLC 52814206 .

- ^ Томпсон, Э.А. (1982). Римляне и варвары: упадок Западной империи . Мэдисон: Издательство Университета Висконсина. ISBN 0-299-08700-Х . OCLC 7836251 .

- ^ Рейли 1988, 137.

- ^ Перейти обратно: а б с д Флористан, Хосе М. (1 января 2005 г.), «Арагонская корона и Византийская империя палеологов»

- ^ Сеттон, Кеннет М. (1976–1984). Папство и Левант, 1204–1571 гг . Филадельфия: Американское философское общество. ISBN 0-87169-114-0 . ОСЛК 2698253 .

- ^ Энепекид, Полихронис Киприану (1960). Венское завещание Андреаса Палеолога от 7 апреля 1502 г. [ Das Wiener Завещание Андреаса Палеолога от 7 апреля 1502 г. ] (на немецком языке). Мюнхен: CH Бек. OCLC 761003148 .

- ^ Норвич, Джон Джулиус. Византия — упадок и падение

- ^ Фрайберг, Джек (2014). Темпьетто Браманте, римский Ренессанс и испанская корона . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. ISBN 978-1-316-07315-5 . OCLC 894226999 .

{{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ) - ^ «Почему король Испании является королем Иерусалима?» . abc (на испанском языке). января 22 Получено 16 февраля.

- ^ ГЕРБ КОРОЛЯ ФЕРДИНАНА КАТОЛИЧЕСКОГО, Неаполитанское королевство (?), 1504-1512 гг. Хайме Эгигурен

- ^ Перейти обратно: а б Сервантес, Виртуальная библиотека Мигеля де. «Образ Рима в Испании: ученые, художники и архитекторы Италии XVI-XVIII веков». Виртуальная библиотека Мигеля де Сервантеса (на испанском языке) . Проверено 17 февраля 2023 г.

- ^ «Забытая история империи Карла V, Европейского Союза, исчезнувшего из-за националистов» . abc (на испанском языке). 6 декабря 2020 г. Проверено 17 февраля 2023 г.

- ^ Европейскость в латинской литературе раннего Нового времени , Изабелла Вальзер-Бюрглер, стр.60

- ^ Вендехорст и Вестфаль (2006), с. 63

- ^ Вернер (2009), с. 244-245

- ^ «Главная - Монархия в истории - Монархия в истории» . www.casareal.es . Проверено 17 февраля 2023 г.

- ^ Аюсо, Мигель (июнь 2018 г.). «ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПАНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА: Традиционная испанская мысль перед лицом национализма» . Журнал американской и аргентинской истории . 53 (1): 143–165. ISSN 2314-1549 .

- ^ Альваро Аргуэльес Сантовенья (2014). Испанский национализм: генеалогия, развитие и постоянство в учебниках истории для средней школы (магистерская диссертация) (на испанском языке). Университет Кантабрии.

- ^ «Так была выкована Испанская империя, Рим Америки перед лицом хищников» . abc (на испанском языке). 19 апреля 2018 года . Проверено 16 февраля 2023 г.

- ^ Ибаньес, Альберто Хиль (13 октября 2021 г.). «Существовала Священная Римская империя Испании» . Обзор прессы (на испанском языке) . Проверено 17 февраля 2023 г.

- ^ Феанар (13 сентября 2015 г.). «Политически неверно: Испания как наследница Рима: десять элементов, с помощью которых Испания цивилизовала Америку» . Политически некорректно . Проверено 16 февраля 2023 г.

- ^ Довале, Эктор Мануэль Васкес, Выживание древней и вестготской Испании в испанском национализме XIX века

- ^ Арндт, Гэри (7 октября 2020 г.). «Кто нынешний римский император?» . Всё Везде . Проверено 17 февраля 2023 г.

- ^ «Кто был последним римским императором?» . Кошачий флаг . 21 мая 2017 года . Проверено 17 февраля 2023 г.

- ^ «Римский семинар» . Архивировано из оригинала 4 декабря 2008 года . Проверено 17 марта 2023 г.

- ^ Кристофер Дагган. Сила судьбы: история Италии с 1796 года . Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: Houghton Mifflin Harcourt, 2008. с. 304.

- ^ Перейти обратно: а б Сильвана Патриарка, Люси Риалл. Возвращение к Рисорджименто: национализм и культура в Италии девятнадцатого века. п. 248.

- ^ Мартин Кларк, Муссолини: Профили у власти (Лондон: Pearson Longman, 2005), 136.

- ↑ Речь, произнесенная в Кампидольо на инаугурации первого губернатора Рима 31 декабря 1925 года , Интернет-архив, копия страницы с речью Муссолини.

- ^ Перейти обратно: а б История Греции Британская энциклопедия онлайн

- ^ Уорик Болл. Рим на Востоке: трансформация империи . Лондон, Англия, Великобритания: Routledge, 2000. с. 449.

- ^ Крейг М. Уайт. Великая немецкая нация: истоки и судьба . АвторДом, 2007. с. 169.

- ^ Рейнхард Боллмус: Офис Розенберга и его оппоненты. Исследования борьбы за власть в национал-социалистической системе правления. Штутгарт 1970, стр. 236.

- ^ Иржи Лоуда и Майкл Маклаган (1981), Линии преемственности , Лондон: Orbis Publishing Ltd.

- ^ «Фердинанд, царь Болгарии» , Британская энциклопедия , март 2024 г.

- ^ Луи Эйзенманн (декабрь 1926 г.), «Имперская идея в истории Европы» , «Славянское обозрение » , 5 (14), перевод RWSW: 242–257, JSTOR 4202072 Цитата: «Но на самом деле то, что исчезло в муках Великая война была не столько самой имперской идеей, сколько формами, в которых она утвердилась в истории на протяжении этих двух тысяч лет. Как это ни парадоксально, но то, что придает ей историческую ценность и силу, не является политической структурой. Империя или имя, достоинство и власть Императора; это концепция наднационального политического и морального организма, который возвышается над разнообразием наций, чтобы смягчить и смягчить его воздействие, который объединяет и примиряет народы и общества; Это идея о том, что человеческое общество, каким бы сложным и разделенным в интересах оно ни было, не может существовать без высшей власти, которая, хотя и высокая и далекая, олицетворяет для общественного сознания эти идеалы порядка, мир и братство, к которым стремится цивилизованное человечество, несмотря на все препятствия, часто не подозревая об этом, а иногда даже не желая этого. Эта идея не погибла в великом катаклизме империй. Напротив, он вышел из печи очищенным, расширенным и обновленным, более ясным и более сознательным, чем когда-либо прежде; и именно эта идея сегодня (...) реализуется на последовательных этапах Лиги Наций. Читатель может быть склонен рассматривать эту попытку соединить Империю с Лигой Наций как просто произвольную или безрассудную. (...) Лишенная своих бренных форм, Имперская Идея остается одной из исторических и моральных сил нового мира; освобожденная отныне от своего материализма, очищенная и одухотворенная, она, таким образом, была возвращена в ту промежуточную сферу между небом и землей, из которой амбиции государей низвели ее и в которую ее восстанавливают желания и надежды свободных наций. (...) Ибо, действительно, мы не насилуем историческую истину и не поддаемся чрезмерно воображению или энтузиазму, если видим в Лиге Наций законного наследника древней Империи, той Империи, которая оставалась единой на протяжении долгих столетий. Пакс Романа».

- ^ Питер Уилсон (20 января 2016 г.), «Священная Римская империя может помочь вдохновить новый Европейский Союз» , Financial Times , заархивировано из оригинала 10 декабря 2022 г.

- ^ Далибор Рогач (7 мая 2019 г.). «Священный Римский союз» . Американский интерес .

- ^ Клиффорд Лонгли (9 декабря 2019 г.). «Есть ли в Боудикке ключ к разгадке нашей загадки Брексита?» . Планшет .

- ^ Дейзи Данн (4 марта 2020 г.), «Боевой дух Боудики, королевы воинов, живет в Британии после Брексита» , The Telegraph

- ^ Том Холланд (9 апреля 2019 г.). «Первый Брексит в Британии был самым трудным» . УнХерд .

- ^ Орестис Линдермайер (1995), « Зверь из Откровения: американское фундаменталистское христианство и Европейский Союз» , Etnofoor , 8 (1): 27–46, JSTOR 25757855

- История Рима

- Римская империя

- История Римской империи

- Наследие Римской империи

- Падение Западной Римской империи

- христианские государства

- Византийская империя

- История восточного православия

- Константинополь

- Каролингская империя

- Священная Римская империя

- Раскол между Востоком и Западом

- Латинская империя

- Христианский мессианизм

- Немецкий национализм

- 16 век в Московском княжестве.

- Политика Российской Империи

- Русский национализм

- Итальянское объединение

- Итальянский фашизм

- Римская историография