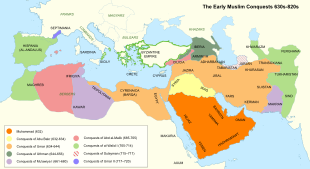

Ранние мусульманские завоевания

| Ранние мусульманские завоевания | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Расширение при Мухаммеде , 622–632 гг. Расширение под властью Рашидунского халифата , 632–661 гг. Расширение под властью Омейядского халифата , 661–750 гг. | |||||||||

| |||||||||

| Воюющие стороны | |||||||||

Посмотреть список | Посмотреть список | ||||||||

| Командиры и лидеры | |||||||||

Посмотреть список | Посмотреть список | ||||||||

Ранние мусульманские завоевания или ранние исламские завоевания ( арабский : исламские завоевания , латинизированный : аль-Футухат аль-Исламия ), [3] также известный как арабские завоевания , [4] были начаты в VII веке Мухаммедом , основателем ислама . Он основал новое единое государство в Аравии (известное сегодня как первое исламское государство ), которое быстро расширялось при Халифате Рашидун и Халифате Омейядов , кульминацией которого стало установление мусульманского правления на трех континентах ( Азия , Африка и Европа ) в течение следующего столетия. . По словам шотландского историка Джеймса Бьюкена : «По скорости и масштабам первые арабские завоевания могли сравниться только с завоеваниями Александра Великого , и они были более продолжительными». [5]

В период своего расцвета территория, завоеванная арабскими мусульманами, простиралась от Иберии (в Пиренеях ) на западе до Индии (в Синде ) на востоке; Мусульманский контроль охватывал Сицилию , большую часть Ближнего Востока и Северной Африки , а также Кавказ и Центральную Азию .

Среди других радикальных изменений ранние мусульманские завоевания привели к распаду Сасанидской империи и большим территориальным потерям Византийской империи . Причины, которые могли бы объяснить победы мусульман, было трудно восстановить задним числом, прежде всего потому, что от этого периода сохранились лишь фрагментарные источники. Американский ученый Фред МакГроу Доннер предполагает, что установление Мухаммедом исламского государства в Аравии в сочетании с идеологической (то есть религиозной) сплоченностью и мобилизацией стало основным фактором, который побудил первые мусульманские армии успешно создать в течение примерно столетия одну из крупнейшие империи в истории . По оценкам, общая площадь объединенной территории, принадлежавшей ранним мусульманским государствам на пике завоеваний, достигала 13 000 000 квадратных километров (5 000 000 квадратных миль). [6] Большинство историков также согласны с тем, что еще одним основным фактором, определявшим успех первых мусульманских завоеваний, является то, что сасаниды и византийцы были истощены в военном и экономическом отношении десятилетиями войн друг против друга . [7]

Было высказано предположение, что евреи и некоторые христиане на территории Сасанидов и Византии были недовольны и приветствовали вторжение мусульманских войск, в основном из-за религиозных конфликтов в обеих империях. [8] Однако конфедерации арабских христиан , в том числе Гассаниды , первоначально вступили в союз с византийцами. Были также случаи союзов между сасанидами и византийцами, например, когда они вместе сражались против армии Рашидуна во время битвы при Фиразе . [9] [10] Некоторые из земель, отданных Византией мусульманам (а именно Египет , Палестина и Сирия ), были отвоеваны у Сасанидов всего за несколько лет до мусульманских завоеваний.

Фон

[ редактировать ]

Pre-Islamic Arabia

[edit]Arabia was a region that hosted several cultures, some urban and others nomadic Bedouin.[11] Arabian society was divided along tribal and clan lines, with the most important divisions being between the "southern" and "northern" tribal associations.[12] Both the Roman and Persian empires competed for influence in Arabia by sponsoring clients, and in turn Arabian tribes sought the patronage of the two rival empires to bolster their own ambitions.[12] The Lakhmid kingdom which covered parts of what is now southern Iraq and northern Saudi Arabia was a client of Persia, and in 602 the Persians deposed the Lakhmids to take over the defense of the southern frontier.[13] This left the Persians exposed and over-extended, helping to set the stage for the collapse of Persia later that century.[14] Southern Arabia, especially what is now Yemen, had for thousands of years been a wealthy region that had been a center of the spice trade.[14] Yemen had been at the center of an international trading network linking Eurasia to Africa, and Yemen had been visited by merchants from East Africa, Europe, the Middle East, India and even from as far away as China.[14] In turn, the Yemeni were great sailors, travelling up the Red Sea to Egypt and across the Indian Ocean to India and down the east African coast.[14] Inland, the valleys of Yemen had been cultivated by a system of irrigation that had been set back when the Marib Dam was destroyed by an earthquake in about 450 AD.[14] Frankincense and myrrh had been greatly valued in the Mediterranean region, being used in religious ceremonies. However, the conversion of the Mediterranean world to Christianity had significantly reduced the demand for these commodities, causing a major economic slump in southern Arabia which helped to create the impression that Arabia was a backward region.[14]

Little is known of the pre-Islamic religions of Arabia, but it is known that the Arabs worshipped gods such as al-Lat, Manat, al-Uzza and Hubal, with the most important being Allah (God).[15] There were also Jewish and Christian communities in Arabia, and aspects of Arab religion reflected their influence.[15] Pilgrimage was a major part of Arabian paganism, and one of the most important pilgrimage sites was Mecca, which housed the Kaaba, considered an especially holy place to visit.[15] Muhammad, a merchant of Mecca, started to have visions in which he claimed that the archangel Gabriel had told him that he was the last of the prophets continuing the work of Jesus Christ and the prophets of Tanakh.[16] After coming into conflict with the elite of Mecca, Muhammad fled to the city of Yathrib, which was renamed Medina.[16] At Yathrib, Muhammad founded an Islamic state and by 630 conquered Mecca.[16]

Roman–Persian Wars

[edit]

The prolonged and escalating Byzantine–Sasanian wars of the 6th and 7th centuries and the recurring outbreaks of bubonic plague (Plague of Justinian) left both empires exhausted and weakened in the face of the sudden emergence and expansion of the Arabs. The last of these wars ended with victory for the Byzantines: Emperor Heraclius regained all lost territories and restored the True Cross to Jerusalem in 629.[17] The war against Zoroastrian Persia, whose people worshiped the fire god Ahura Mazda, had been portrayed by Heraclius as a holy war in defense of the Christian faith and the Wood of the Holy Cross, as splinters of wood said to be from the True Cross were known, had been used to inspire Christian fighting zeal.[18] The idea of a holy war against the "fire worshipers", as the Christians called the Zoroastrians, had aroused much enthusiasm, leading to an all-out effort to defeat the Persians.[18]

Nevertheless, neither empire was given any chance to recover, as within a few years they were overrun by the advances of the Arabs (newly united by Islam), which, according to James Howard-Johnston, "can only be likened to a human tsunami".[19][20] According to George Liska, the "unnecessarily prolonged Byzantine–Persian conflict opened the way for Islam".[21]

Arab invasion

[edit]In late 620s Muhammad had already managed to conquer and unify much of Arabia under Muslim rule, and it was under his leadership that the first Muslim-Byzantine skirmishes took place in response to Byzantine incursions. Just a few months after Heraclius and the Persian general Shahrbaraz agreed on terms for the withdrawal of Persian troops from occupied Byzantine eastern provinces in 629, Arab and Byzantine troops confronted each other at the Battle of Mu'tah as a result of Byzantine vassals murdering a Muslim emissary.[22] Muhammad died in 632 and was succeeded by Abu Bakr, the first caliph with undisputed control of the entire Arab peninsula after the successful Ridda Wars, which resulted in the consolidation of a powerful Muslim state throughout the peninsula.[23]

Byzantine sources, such as Short History written by Nikephoros, claim that the Arab invasion came about as a result of restrictions imposed on Arab traders curtailing their ability to trade within Byzantine territory, and to send the profits of their trade out of Byzantine territory. As a result, the Arabs murdered a Byzantine official named Sergius whom they held responsible for convincing the Emperor Heraclius to impose the trade restrictions. Nikephoros relates that:

The Saracens, having flayed a camel, enclosed him in the hide and sewed it up. As the skin hardened, the man who was left inside also withered and so perished in a painful manner. The charge against him was that he had persuaded Heraclius not to allow the Saracens to trade from the Roman country and send out of the Roman state the thirty pounds of gold which they normally received by way of commercial gain; and for this reason they began to lay waste the Roman land.[24]

Some scholars assert that this is the same Sergius, called "the Candidatus", who was "killed by the Saracens" as related in the 7th century Doctrina Jacobi document.[24]

Armies

[edit]Arab

[edit]In Arabia, swords from India were greatly esteemed as being made of the finest steel and were the favorite weapons of the Mujahideen.[25] The Arab sword known as the sayfy closely resembled the Roman gladius.[16] Swords and spears were the major weapons of the Muslims, and armour was either mail or leather.[25]

In northern Arabia, Roman influence predominated; in eastern Arabia, Persian influence predominated; and in Yemen, Indian influence was felt.[25] As the caliphate spread, the Muslims were influenced by the peoples they conquered—the Turkic peoples in Central Asia, the Persians, and the Romans in Syria.[26] The Bedouin tribes of Arabia favored archery, though contrary to popular belief Bedouin archers usually fought on foot instead of horseback.[27] The Arabs usually fought defensive battles with their archers placed on both flanks.[28]

By the Umayyad period, the caliphate had a standing army, including the elite Ahl al-Sham ("people of Syria"), raised from the Arabs who settled in Syria.[29] The caliphate was divided into jund, or regional armies, stationed in the provinces being made of mostly Arab tribes who were paid monthly by the Diwan al-Jaysh (War Ministry).[29]

Roman

[edit]

The infantry of the Byzantine army continued to be recruited from within the Byzantine Empire, but much of the cavalry were either recruited from "martial" peoples in the Balkans or in Asia Minor or alternatively were Germanic mercenaries.[30] Most of the Roman troops in Syria were indigenae (local), and it seems that at the time of the Muslim conquest, the Roman forces in Syria were Arabs.[31] In response to the loss of Syria, the Romans developed the phylarch system of using Armenian and Arab Christian auxiliaries living on the frontier to provide a "shield" to counter raiding by the Muslims into the empire.[32] Overall, the Roman army remained a small but professional force of foederati.[33] Unlike the foederati who were sent where they were needed, the stradioti lived in the frontier provinces.[34]

Persian

[edit]During the last decades of the Sasanian empire, the frequent use of royal titles by Persian governors in Central Asia, especially in what is now Afghanistan, indicates a weakening of the power of the Shahinshah (King of Kings), suggesting the empire was already breaking down at the time of the Muslim conquest.[35] Persian society was rigidly divided into castes with the nobility being of supposed "Aryan" descent, and this division of Persian society along caste lines was reflected in the military.[35] The azatan aristocracy provided the cavalry, the paighan infantry came from the peasantry and most of the greater Persian nobility had slave soldiers, this last being based on the Persian example.[35] Much of the Persian army consisted of tribal mercenaries recruited from the plains south of the Caspian Sea and from what is now Afghanistan.[36] The Persian tactics were cavalry based with the Persian forces usually divided into a center, based upon a hill, and two wings of cavalry on either side.[37]

Ethiopian

[edit]Little is known about the military forces of the Christian state of Ethiopia other than that they were divided into sarawit professional troops and the ehzab auxiliaries.[37] The Ethiopians made much use of camels and elephants.[37]

Berber

[edit]The Berber peoples of North Africa had often served as a federates (auxiliaries) to the Roman Army.[38] The Berber forces were based around the horse and camel but seemed to have been hampered by a lack of weapons or protection, with both Roman and Arab sources mentioning the Berbers lacked armour and helmets.[38] The Berbers went to war with their entire communities, and the presence of women and children both slowed down the Berber armies and tied down Berber tribesmen who tried to protect their families.[38]

Turkic

[edit]The British historian David Nicolle called the Turkic peoples of Central Asia the "most formidable foes" faced by the Muslims.[39] The Jewish Turkic Khazar khanate, based in what is now southern Russia and Ukraine, had a powerful heavy cavalry.[39] The Turkic heartland of Central Asia was divided into five khanates whose khans variously recognized the shahs of Iran or the emperors of China as their overlords.[40]

Turkic society was feudal with the khans only being pater primus among the aristocracy of dihquans who lived in castles in the countryside, with the rest of Turkic forces being divided into kadivar (farmers), khidmatgar (servants) and atbai (clients).[40] The heavily armored Turkic cavalry played a significant role in influencing subsequent Muslim tactics and weapons; the Turkic peoples, who were mostly Buddhists at the time of the Islamic conquest, later converted to Islam and ironically came to be regarded as the foremost Muslim warriors, to the extent of replacing the Arabs as the dominant peoples in the Dar al-Islam (House of Islam).[41]

Visigoth

[edit]During the migration period, the Germanic Visigoths had traveled from their homeland north of the Danube to settle in the Roman province of Hispania, creating a kingdom upon the wreckage of the Western Roman Empire.[42] The Visigothic state in Iberia was based around forces raised by the nobility whom the king could call out in the event of war.[43] The king had his gardingi and fideles loyal to himself, while the nobility had their bucellarii.[43] The Visigoths favored cavalry with their favorite tactics being to repeatedly charge a foe combined with feigned retreats.[43]

The Muslim conquest of most of Iberia in less than a decade does suggest serious deficiencies with the Visigothic kingdom, though the limited sources make it difficult to discern the precise reasons for the collapse of the Visigoths.[43]

Frankish

[edit]Another Germanic people who founded a state upon the ruins of the Western Roman Empire were the Franks who settled in Gaul.[43] Like the Visigoths, the Frankish cavalry played a "significant part" in their wars.[43] The Frankish kings expected all of their male subjects to perform three months of military service every year, and all serving under the king's banner were paid a regular salary.[43] Those called up for service had to provide their own weapons and horses, which contributed to the "militarisation of Frankish society".[43] At least part of the reason for the victories of Charles Martel was he could call up a force of experienced warriors when faced with Muslim raids.[43]

Campaigns

[edit]Conquest of the Levant: 634–641

[edit]The province of Syria was the first to be wrested from Byzantine control. Arab-Muslim raids that followed the Ridda Wars prompted the Byzantines to send a major expedition into southern Palestine, which was defeated by the Arab forces under command of Khalid ibn al-Walid at the Battle of Ajnadayn in 634.[44] Ibn al-Walid had converted to Islam around 627, becoming one of Muhammad's most successful generals.[45] Ibn al-Walid had been fighting in Iraq against the Persians when he led his force on a trek across the deserts to Syria to attack the Romans from the rear.[46] In the Battle of the Mud fought at or near Pella (Fahl) and nearby Scythopolis (Beisan) , both in the Jordan Valley, in December 634 or January 635, the Arabs scored another victory.[47] After a siege of six months the Arabs took Damascus, but Emperor Heraclius later retook it.[47] At the battle of Yarmuk (636), the Arabs were victorious, defeating Heraclius.[48] Ibn al-Walid appears to have been the "real military leader" at Yarmuk "under the nominal command of others".[46] Syria was ordered to be abandoned to the Muslims with Heraclius reportedly saying: "Peace be with you Syria; what a beautiful land you will be for your enemy".[48] On the heels of their victory, the Arab armies took Damascus again in 636, with Baalbek, Homs, and Hama to follow soon afterwards.[44] However, other fortified towns continued to resist despite the rout of the imperial army and had to be conquered individually.[44] Jerusalem fell in 638, Caesarea in 640, while others held out until 641.[44]

After a two-year siege, the garrison of Jerusalem surrendered rather than starve to death; under the terms of the surrender Caliph Umar promised to tolerate the Christians of Jerusalem and not to turn churches into mosques.[49] True to his word, Umar allowed the Church of the Holy Sepulchre to remain, with the caliph praying on a prayer rug outside of the church.[49] The loss to the Muslims of Jerusalem, the holiest city to Christians, proved to be the source of much resentment in Christendom. The city of Caesarea Maritima continued to withstand the Muslim siege—as it could be supplied by sea—until it was taken by assault in 640.[49]

In the mountains of Asia Minor, the Muslims enjoyed less success, with the Romans adopting the tactic of "shadowing warfare" — refusing to give battle to the Muslims, while the people retreated into castles and fortified towns when the Muslims invaded; instead, Roman forces ambushed Muslim raiders as they returned to Syria carrying plunder and people they had enslaved.[50] In the frontier area where Anatolia met Syria, the Roman state evacuated the entire population and laid waste to the countryside, creating a no man's land where any invading army would find no food.[50] For decades afterwards, a guerrilla war was waged by Christians in the hilly countryside of north-western Syria supported by the Romans.[51] At the same time, the Romans began a policy of launching raids via sea on the coast of the caliphate with the aim of forcing the Muslims to keep at least some of their forces to defend their coastlines, thus limiting the number of troops available for an invasion of Anatolia.[51] Unlike Syria with its plains and deserts — which favored the offensive — the mountainous terrain of Anatolia favored the defensive, and for centuries afterwards the line between Christian and Muslim lands ran along the border between Anatolia and Syria.[50]

Conquest of Egypt: 639–642

[edit]

The Byzantine province of Egypt held strategic importance for its grain production, naval yards, and as a base for further conquests in Africa.[44] The Muslim general Amr ibn al-As began the conquest of the province on his own initiative in 639.[52] The majority of the Roman forces in Egypt were locally raised Coptic forces, intended to serve more as a police force; since the vast majority of Egyptians lived in the Nile River valley, surrounded on both the eastern and western sides by desert, Egypt was felt to be a relatively secure province.[53] In December 639, Amr entered the Sinai with a large force and took Pelusium, on the edge of the Nile River valley, and then defeated a Roman counter-attack at Bibays.[54] Contrary to expectations, the Arabs did not head for Alexandria, the capital of Egypt, but instead for a major fortress known as Babylon located at what is now Cairo.[53] Amr was planning to divide the Nile River valley in two.[54] The Arab forces won a major victory at the Battle of Heliopolis in 640, but they found it difficult to advance further because major cities in the Nile Delta were protected by water and because Amr lacked the machinery to break down city fortifications.[55]

The Arabs laid siege to Babylon, and its starving garrison surrendered on 9 April 641.[54] Nevertheless, the province was scarcely urbanized and the defenders lost hope of receiving reinforcements from Constantinople when the emperor Heraclius died in 641.[56] Afterwards, the Arabs turned north into the Nile Delta and laid siege to Alexandria.[54] The last major center to fall into Arab hands was Alexandria, which capitulated in September 642.[57] According to Hugh Kennedy, "Of all the early Muslim conquests, that of Egypt was the swiftest and most complete. [...] Seldom in history can so massive a political change have happened so swiftly and been so long lasting."[58] In 644, the Arabs suffered a major defeat by the Caspian Sea when an invading Muslim army was almost wiped out by the cavalry of the Khazar Khanate, and, seeing a chance to take back Egypt, the Romans launched an amphibious attack which took back Alexandria for a short period of time.[54] Though most of Egypt is desert, the Nile Delta has some of the most productive and fertile farmland in the entire world, which had made Egypt the "granary" of the Roman empire.[54] Control of Egypt meant that the caliphate could weather droughts without the fear of famine, laying the basis for the future prosperity of the caliphate.[54]

Arab–Roman naval warfare

[edit]

The Roman Empire had traditionally dominated the Mediterranean and the Black Sea with major naval bases at Constantinople, Acre, Alexandria and Carthage.[54] In 652, the Arabs won their first victory at sea off Alexandria, which was followed by the temporary Muslim conquest of Cyprus.[54] As Yemen had been a center of maritime trade, Yemeni sailors were brought to Alexandria to start building an Islamic fleet for the Mediterranean.[59]

The Muslim fleet was based in Alexandria and used Acre, Tyre and Beirut as its forward bases.[59] The core of the fleet's sailors were Yemeni, but the shipwrights who built the ships were Iranian and Iraqi.[59] In the Battle of the Masts off Cape Chelidonia in Anatolia in 655, the Muslims defeated the Roman fleet in a series of boarding actions.[59] As a result, the Romans began a major expansion of their navy, which was matched by the Arabs, leading to a naval arms race.[59] From the early 8th century onward, the Muslim fleet would launch annual raids on the coastline on the Roman empire in Anatolia and Greece.[59]

As part of the arms race, both sides sought new technology to improve their warships. The Muslim warships had a larger forecastle, which was used to mount a stone-throwing engine.[59] The Romans invented Greek fire, an incendiary weapon that led the Muslims to cover their ships with water-soaked cotton.[60] A major problem for the Muslim fleet was the shortage of timber, which led the Muslims to seek qualitative instead of quantitative superiority by building bigger warships.[60] To save money, the Muslim shipwrights switched from the hull-first method of building ships to the frame-first method.[60]

Conquest of Mesopotamia and Persia: 633–651

[edit]

After an Arab incursion into Sasanian territories, the shah Yazdgerd III, who had just ascended the Persian throne, raised an army to resist the conquerors, [61] although many marzbans refused to help.[62] The Persians suffered a devastating defeat at the Battle of al-Qadisiyyah in 636.[61] Little is known about the Battle of al-Qadisiyyah other than it lasted for several days by the banks of the river Euphrates in what is now Iraq and ended with the Persian force being annihilated.[63] Abolishing the Lakhmid Arab buffer state had forced the Persians to take over the desert defense themselves, leaving them overextended.[62]

As a result of al-Qadisiyyah, the Arab-Muslims gained control over the whole of Iraq, including Ctesiphon, the capital city of the Sassanids.[61] The Persians lacked sufficient forces to make use of the Zagros Mountains to stop the Arabs, having lost the prime of their army at al-Qadisiyyah.[63] The Persian forces withdrew over the Zagros, and the Arab army pursued them across the Iranian plateau, where the fate of the Sasanian Empire was sealed at the Battle of Nahavand in 642.[61] The crushing Muslim victory at Nahavand is known in the Muslim world as the "Victory of Victories".[62]

After Nahavand, the Persian state collapsed with Yezdegird III fleeing further east and various marzbans surrendering to the Arabs.[63] As the conquerors slowly covered the vast distances of Iran punctuated by hostile towns and fortresses, Yazdgerd III retreated, finally taking refuge in Khorasan, where he was assassinated by a local satrap in 651.[61] In the aftermath of their victory over the imperial army, the Muslims still had to contend with a collection of militarily weak but geographically inaccessible principalities of Persia.[44] It took decades to bring them all under control of the caliphate.[44] In what is now Afghanistan—a region where the authority of the shah was always disputed—the Muslims met fierce guerrilla resistance from the militant Buddhist tribes of the region.[64] Ironically, despite the complete Muslim triumph over Iran as compared to the only partial defeat of the Roman Empire, the Muslims borrowed far more from the vanished Sassanian state than they ever did from the Romans.[65] However, for the Persians the defeat remained bitter. Some 400 years later, the Persian poet Ferdowsi wrote in his popular poem Shahnameh (Book of Kings):

Damn this world, damn this time, damn this fate,

That uncivilized Arabs have come to

Make me a Muslim

Where are your valiant warriors and priests

Where are your hunting parties and your feats?

Where is that warlike mien and where are those

Great armies that destroyed our county's foes?

Count Iran as a ruin, as the lair

Of lions and leopards.

Look now and despair[66]

First Fitna: Fall of the Rashidun Caliphate

[edit]Right from the start of the caliphate, it was realized that there was a need to write down the sayings and story of Muhammad, which had been memorized by his followers before they all died.[67] Most people in Arabia were illiterate, and the Arabs had a strong culture of remembering history orally.[67] To preserve the story of Muhammad and to prevent any corruptions from entering the oral history, Abu Bakr had ordered scribes to write down the story of Muhammad as told to them by his followers, which was the origin of the Quran.[68] Disputes had emerged over which version of the Quran was the correct one and, by 644 different versions of the Quran were accepted in Damascus, Basra, Hims, and Kufa.[68] To settle the dispute, the Caliph Uthman had proclaimed the version of the Quran possessed by one of Muhammad's widows, Hafsa, to be the definitive and correct version, which offended some Muslims who held to the rival versions.[68] This, together with the favoritism shown by 'Uthman to his own clan, the Banu Umayya, in government appointments, led to a mutiny in Medina in 656 and 'Uthman's murder.[68]

Founding of the Umayyad Caliphate

[edit]Uthman's successor Ali was faced with a civil war, known to Muslims as the fitna, when the governor of Syria Mu'awiya ibn Abi Sufyan revolted against him.[69] During this time, the first period of Muslim conquests stopped, as the armies of Islam turned against one another.[69] A group known as the Kharaji decided to end the civil war by assassinating the leaders of both sides.[69] However, the fitna ended in January 661 when Ali was killed by a kharaji assassin, allowing Mu'awiya to become caliph and found the Umayyad dynasty.[70] The fitna also marked the beginning of the split between Shia Muslims who supported Ali, and Sunni Muslims who opposed him.[69] Mu'awiya moved the capital of the caliphate from Medina to Damascus, which had a major effect on the politics and culture of the caliphate.[71] Mu'awiya followed the conquest of Iran by invading Central Asia and trying to finish off the Roman Empire by taking Constantinople.[72] In 670, a Muslim fleet seized Rhodes and then laid siege to Constantinople.[72] Nicolle wrote the siege of Constantinople from 670 to 677 was "more accurately" a blockade rather than a siege proper, which ended in failure as the "mighty" walls built by the Emperor Theodosius II in the 5th century proved their worth.[72]

The majority of the people in Syria remained Christian, and a substantial Jewish minority remained as well; both communities were to teach the Arabs much about science, trade and the arts.[72] The Umayyad caliphs are well-remembered for sponsoring a cultural "golden age" in Islamic history—for example, by building the Dome of the Rock in Jerusalem and for making Damascus into the capital of a "superpower" that stretched from Portugal to Central Asia, covering the vast territory from the Atlantic Ocean to the borders of China.[72]

Explanations for the Muslim armies' success

[edit]The rapidity of the early conquests has received various explanations.[73] Contemporary Christian writers conceived them as God's punishment visited on their fellow Christians for their sins.[74] Early Muslim historians viewed them as a reflection of the religious zeal of the conquerors and evidence of divine favor.[75] The theory that the conquests are explainable as an Arab migration triggered by economic pressures enjoyed popularity early in the 20th century but has largely fallen out of favor among historians, especially those who distinguish the migration from the conquests that preceded and enabled it.[76]

There are indications that the conquests started as initially disorganized pillaging raids launched partly by non-Muslim Arab tribes in the aftermath of the Ridda Wars and were soon extended into a war of conquest by the Rashidun caliphs,[77] although other scholars argue that the conquests were a planned military venture already underway during Muhammad's lifetime.[78] Fred Donner writes that the advent of Islam "revolutionized both the ideological bases and the political structures of the Arabian society, giving rise for the first time to a state capable of an expansionist movement."[79] According to Chase F. Robinson, it is likely that Muslim forces were often outnumbered, but unlike their opponents, they were fast, well coordinated and highly motivated.[80]

Другой ключевой причиной была слабость Византийской и Сасанидской империй, вызванная войнами, которые они вели друг против друга в предыдущие десятилетия с попеременным успехом. [81] It was aggravated by a plague that had struck densely populated areas and impeded conscription of new imperial troops, while the Arab armies could draw recruits from nomadic populations.[74] The Sasanian Empire, which had lost the latest round of hostilities with the Byzantines, was also affected by a crisis of confidence, and its elites suspected that the ruling dynasty had forfeited the favor of the gods.[74] The Arab military advantage was increased when Christianized Arab tribes who had served imperial armies as regular or auxiliary troops switched sides and joined the West Arabian coalition.[74] Арабские командиры также широко использовали соглашения о сохранении жизни и имущества жителей в случае капитуляции и расширили освобождение от уплаты дани группам, которые оказывали военные услуги завоевателям. [82] Кроме того, византийское преследование христиан, выступавших против халкидонского вероучения в Сирии и Египте, оттолкнуло элементы этих общин и сделало их более открытыми для соглашения с арабами, как только стало ясно, что последние позволят им беспрепятственно исповедовать свою веру, пока они будут платить. дань. [83]

Завоевания были закреплены последующим масштабным переселением арабских народов на завоеванные земли. [84] Роберт Хойланд утверждает, что неспособность Сасанидской империи восстановиться во многом объяснялась географически и политически разобщенной природой Персии, что затрудняло скоординированные действия после краха установленного Сасанидского правления. [85] Точно так же сложный рельеф Анатолии затруднял для византийцев проведение крупномасштабной атаки с целью вернуть утраченные земли, и их наступательные действия в основном ограничивались организацией партизанских операций против арабов в Леванте. [85]

Завоевание Синда: 711–714 гг.

[ редактировать ]Хотя в 660-х годах имели место спорадические вторжения арабских генералов в направлении Индии, а в 670-х годах в засушливом районе Макрана был основан небольшой арабский гарнизон . [86] Первая крупномасштабная арабская кампания в долине Инда произошла, когда генерал Мухаммад бин Касим вторгся в Синд в 711 году после прибрежного марша через Макран. [87] Три года спустя арабы контролировали всю долину нижнего Инда . [87] Большинство городов, похоже, подчинились арабскому правлению в соответствии с мирными договорами, хотя в других районах наблюдалось ожесточенное сопротивление, в том числе со стороны сил Раджи Дахира в столице Дебале . [87] [88] Вторжения арабов на юг от Синда были отражены армиями королевств Гурджара и Чалукья , а дальнейшая исламская экспансия была остановлена династией Раштракута , которая вскоре после этого получила контроль над регионом. [88]

Завоевание Магриба: 647–742 гг.

[ редактировать ]Арабские войска начали совершать спорадические рейды в Киренаику (современная северо-восток Ливии ) и за ее пределы вскоре после завоевания Египта. [89] Византийское правление на северо-западе Африки в то время в основном ограничивалось прибрежными равнинами, в то время как автономные берберские государства контролировали остальную часть. [90] В 670 году арабы основали поселение Кайраван , которое стало передовой базой для дальнейшей экспансии. [90] Мусульманские историки приписывают генералу Укбе ибн Нафи последующее завоевание земель, простирающихся до побережья Атлантического океана, хотя, похоже, это было временное вторжение. [90] [91] Вождь берберов Кусайла и загадочный лидер по имени Кахина (пророчица или жрица), похоже, организовали эффективное, хотя и недолговечное сопротивление мусульманскому правлению в конце VII века, но источники не дают четкого представления об этих событиях. события. [92] Арабским войскам удалось захватить Карфаген в 698 году и Танжер в 708 году. [92] После падения Танжера многие берберы присоединились к мусульманской армии. [91] В 740 году правление Омейядов в регионе было потрясено крупным берберским восстанием , в котором также участвовали мусульмане-берберы- хариджиты . [93] После серии поражений халифат наконец смог подавить восстание в 742 году, хотя местные берберские династии с этого времени продолжали отходить от имперского контроля. [93]

Завоевание Испании и Септимании: 711–721 гг.

[ редактировать ]

Мусульманское завоевание Иберии отличается краткостью и ненадежностью имеющихся источников. [94] [95] После смерти вестготского короля Испании Виттицы в 710 году королевство пережило период политического раскола. [95] Вестготская знать разделилась между последователями Виттицы и его преемником Родериком . [96] Ахила, сын Виттисы, бежал в Марокко после поражения в борьбе за престолонаследие, и мусульманская традиция гласит, что он попросил мусульман вторгнуться в Испанию. [96] Начиная с лета 710 года мусульманские войска в Марокко предприняли несколько успешных набегов на Испанию, что продемонстрировало слабость вестготского государства. [97]

Воспользовавшись ситуацией, берберский полководец-мусульманин Тарик ибн Зияд , находившийся в то время в Танжере, в 711 году пересек Гибралтарский пролив с армией арабов и берберов. [95] Большую часть сил вторжения численностью 15 000 человек составляли берберы, при этом арабы служили «элитной» силой. [97] Зияд высадился на Гибралтарской скале 29 апреля 711 года. [64] После победы над Родериком на реке Гвадалете 19 июля 711 года мусульманские войска продвигались вперед, захватывая города один за другим. [94] Столица Толедо сдалась мирно. [97] Некоторые города сдались с соглашением об уплате дани, а местная аристократия сохранила определенную степень прежнего влияния. [95] Испанская еврейская община приветствовала мусульман как освободителей от гнета католических королей-вестготов. [98]

В 712 году еще один более крупный отряд численностью 18 000 человек из Марокко во главе с Мусой ибн Нусайром пересек Гибралтарский пролив, чтобы соединиться с силами Зияда в Талавере . [98] Вторжение, похоже, произошло по инициативе Зияда: халиф аль-Валид в Дамаске отреагировал так, как будто был удивлен, увидев его. [99] К 713 году Иберия почти полностью находилась под контролем мусульман. [94] В 714 году аль-Валид вызвал Зияда в Дамаск, чтобы объяснить свою кампанию в Испании, но Зияд не торопился, путешествуя по Северной Африке и Палестине, и, наконец, был заключен в тюрьму, когда прибыл в Дамаск. [64] События последующих десяти лет, подробности которых неясны, включали захват Барселоны и Нарбонны , а также набег на Тулузу с последующей экспедицией в Бургундию в 725 году. [94]

Последний крупномасштабный набег на север закончился поражением мусульман в битве при Туре от франков в 732 году. [94] Победу франков под предводительством Шарля Мартелла над Абд ар-Рахманом ибн Абдаллахом аль-Гафики часто неверно истолковывали как решающую битву, остановившую мусульманское завоевание Франции, но силы Омейядов совершали набеги на Аквитанию с особый интерес к разграблению церквей и монастырей, а не к их завоеванию. [100] Сама битва представляет собой призрачное событие, и немногие источники описывают ее в поэтических терминах, что разочаровывает историка. [101] Битва произошла между 18 и 25 октября 732 года, кульминацией которой стало нападение на мусульманский лагерь под предводительством Мартела, которое закончилось убийством аль-Гафики и отступлением мусульман с наступлением ночи. [101] Победа Мартелла положила конец любым планам по завоеванию Франции, но серия берберских восстаний в Северной Африке и Испании против арабского правления, возможно, сыграла большую роль в исключении завоеваний к северу от Пиренеев. [101]

Завоевание Трансоксианы: 673–751 гг.

[ редактировать ]

Трансоксиана — это регион к северо-востоку от Ирана за пределами рек Амударья или Оксус, примерно соответствующий современным Узбекистану, Таджикистану и некоторым частям Казахстана. Первоначальные вторжения через реку Окс были направлены на Бухару (673 г.) и Самарканд (675 г.), а результаты ограничились обещаниями выплаты дани. [102] В 674 году мусульманские силы во главе с Убайдуллой ибн Зайядом напали на Бухару, столицу Согдианы , что закончилось тем, что согдийцы согласились признать халифа Омейядов Муавия своим повелителем и платить дань. [72]

В целом, кампании в Центральной Азии велись «жесткой борьбой» с тюркскими народами-буддистами, яростно сопротивлявшимися попыткам включить их в состав халифата. Китай, который рассматривал Центральную Азию как свою собственную сферу влияния, особенно из-за экономической важности Шелкового пути , поддержал тюркских защитников. [72] Дальнейшему продвижению на четверть века препятствовали политические потрясения внутри халифата Омейядов. [102] За этим последовало десятилетие быстрого военного прогресса под руководством нового правителя Хорасана , Кутайбы ибн Муслима включавшее завоевание Бухары и Самарканда в 706–712 годах. [103] Расширение потеряло свой импульс, когда Кутайба был убит во время армейского мятежа, а арабы были вынуждены перейти к обороне союзом согдийских и тюргешских сил при поддержке Танского Китая . [103] Однако подкрепление из Сирии помогло переломить ситуацию, и большая часть утраченных земель была отвоевана 741 г. [103] Мусульманское правление над Трансоксанией было закреплено в 751 году, когда возглавляемая Китаем армия потерпела поражение в битве при Таласе . [104]

Рейды в Афганистан

[ редактировать ]Средневековые исламские ученые разделили территорию современного Афганистана на два региона: провинции Хорасан и Систан . Хорасан был восточной сатрапией Сасанидской империи, включавшей Балх и Герат . Систан включал Газну , Заранг , Бост , Кандагар (также называемый ар-Руххадж или Заминдавар ), Кабул , Кабулистан и Забулистан . [105]

До правления мусульман регионы Балх ( Бактрия или Тохаристан ), Герат и Систан находились под властью Сасанидов. Южнее, в регионе Балха, в Бамиане , признаки сасанидской власти уменьшаются, при этом местная династия, по-видимому, правила с поздней античности , вероятно, эфталиты, подчинявшиеся Ябгу Западно - Тюркского каганата . В то время как Герат контролировался сасанидами, его внутренние районы контролировались северными гефталитами, которые продолжали править горами Гуридов и речными долинами вплоть до исламской эпохи. Систан находился под управлением Сасанидов, но Кандагар оставался вне рук арабов. В Кабуле и Забулистане проживали индийские религии, при этом зунбилы и кабульские шахи (по большей части) оказывали жесткое сопротивление мусульманскому правлению в течение двух столетий, вплоть до завоеваний Саффаридов и Газневидов . [106] Омейядский халифат регулярно претендовал на номинальную власть над зунбилами и кабульскими шахами, а в 711 году Кутайбе ибн Муслиму удалось заставить их платить дань. [107]

Другие экспедиции

[ редактировать ]Кипр, Армения и Грузия

[ редактировать ]В 646 году византийская военно-морская экспедиция смогла ненадолго отбить Александрию. [108] В том же году Муавия , правитель Сирии и будущий основатель династии Омейядов , приказал построить флот. [108] Три года спустя его использовали в грабительском набеге на Кипр , за которым последовал набег в 650 году, завершившийся договором, по которому киприоты отдали большую часть своих богатств и рабов. [108] В 688 году остров стал совместным владением Халифата и Византийской империи в соответствии с договором, который продлился почти 300 лет. [109]

В 639–640 годах арабские войска начали продвигаться в Армению, которая была разделена на византийскую и сасанидскую провинции . [110] Среди древних и современных историков существуют значительные разногласия относительно событий последующих лет, и номинальный контроль над регионом, возможно, несколько раз переходил между арабами и византийцами. [110] Хотя мусульманское владычество было окончательно установлено к моменту прихода к власти Омейядов в 661 году, оно не смогло прочно утвердиться в стране, и в течение следующего столетия Армения пережила национальный и литературный расцвет. [110] Как и в случае с Арменией, арабские наступления на другие земли Кавказского региона , включая Грузию , имели своей целью гарантии уплаты дани, и эти княжества сохраняли значительную степень автономии. [111] В этот период также произошла серия столкновений с Хазарским царством, центр власти которого находился в степях нижнего Поволжья и которое соперничало с халифатом за контроль над Кавказом. [111]

Неудачные вторжения в Грецию и Афганистан

[ редактировать ]

Другие военные предприятия мусульман потерпели полный провал. Несмотря на морскую победу над византийцами в 654 году в Мачтовой битве , последующая попытка осады Константинополя была сорвана штормом, который повредил арабский флот. [112] Более поздние осады Константинополя в 668–669 (674–678 по другим оценкам) и 717–718 годах были сорваны с помощью недавно изобретенного греческого огня . [113] На востоке, хотя арабы смогли установить контроль над большинством контролируемых Сасанидами территорий современного Афганистана после падения Персии, Кабулский регион сопротивлялся неоднократным попыткам вторжения и продолжал делать это до тех пор, пока три столетия спустя он не был завоеван Саффаридами. . [114]

Конец завоеваний

[ редактировать ]Ко времени революции Аббасидов в середине VIII века мусульманские армии столкнулись с сочетанием естественных барьеров и могущественных государств, которые препятствовали любому дальнейшему военному прогрессу. [115] Войны приносили уменьшающуюся отдачу от личных выгод, и боевики все чаще покидали армию ради гражданских занятий. [115] Приоритеты правителей также сместились с завоевания новых земель на управление приобретенной империей. [115] Хотя эпоха Аббасидов стала свидетелем некоторых новых территориальных завоеваний, таких как завоевание Сицилии и Крита , период быстрой централизованной экспансии теперь уступит место эпохе, когда дальнейшее распространение ислама будет медленным и будет осуществляться благодаря усилиям местных династий, миссионеров и торговцы. [115]

Последствия

[ редактировать ]

Значение

[ редактировать ]Николь пишет, что серия исламских завоеваний VII и VIII веков была «одним из самых значительных событий в мировой истории», приведшим к созданию «новой цивилизации» - исламизированного и арабизированного Ближнего Востока. [116] Ислам, который ранее был ограничен Аравией, стал основной мировой религией, а синтез арабских, римских и персидских элементов привел к появлению новых характерных стилей искусства и архитектуры на Ближнем Востоке. [117] Английский историк Эдвард Гиббон пишет в «Истории упадка и разрушения Римской империи» :

При последнем из Омейядов Аравийская империя простиралась на двести дней пути с востока на запад, от пределов Татарии и Индии до берегов Атлантического океана ... правительство Августа и Антонинов ; но прогресс ислама распространил на это обширное пространство общее сходство нравов и мнений. Язык и законы Корана с одинаковой преданностью изучались в Самарканде и Севилье : мавры и индейцы принимались как соотечественники и братья во время паломничества в Мекку ; и арабский язык стал популярным языком во всех провинциях к западу от Тигра .

Социально-политические события

[ редактировать ]Военные победы армий Аравийского полуострова ознаменовали расширение арабской культуры и религии. За завоеваниями последовала масштабная миграция семей и целых племен из Аравии в земли Ближнего Востока. [84] У арабов-завоевателей уже было сложное и развитое общество. [84] Эмигранты из Йемена принесли с собой сельскохозяйственные, городские и монархические традиции; члены племенных конфедераций Гасанидов и Лахмидов имели опыт сотрудничества с империями. [84] Рядовой состав армий набирался как из кочевых, так и из оседлых племен, а руководство исходило в основном из купеческого сословия Хиджаза . [84]

Во время правления второго халифа Умара ( годы правления 634–644 ) были реализованы две фундаментальные политики: бедуинам не разрешалось наносить ущерб сельскохозяйственному производству завоеванных земель, а руководство сотрудничало с местными элитами. [118] С этой целью арабо-мусульманские армии были расселены в отдельных кварталах или новых городах-гарнизонах, таких как Басра , Куфа и Фустат . [118] Последние два стали новыми административными центрами Ирака и Египта соответственно. [118] Солдатам выплачивали стипендию и запрещали захватывать земли. [118] Арабские правители контролировали сбор и распределение налогов, но в остальном оставляли нетронутыми старый религиозный и социальный порядок. [118] Поначалу многие провинции сохраняли значительную степень автономии в соответствии с условиями соглашений, заключенных с арабскими командирами. [118]

Со временем завоеватели стремились усилить свой контроль над местными делами и заставить существующий административный аппарат работать на новый режим. [119] Это включало в себя несколько типов реорганизаций. В Средиземноморском регионе города-государства, которые традиционно управляли собой и прилегающими территориями, были заменены территориальной бюрократией, разделяющей городскую и сельскую администрацию. [120] В Египте финансово независимые поместья и муниципалитеты были упразднены в пользу упрощенной административной системы. [121] В начале 8 века сирийские арабы начали заменять коптских функционеров, и общинные сборы уступили место индивидуальному налогообложению. [122] В Иране административная реорганизация и строительство защитных стен привели к объединению кварталов и деревень в крупные города, такие как Исфахан , Казвин и Кум . [123] Местная знать Ирана, которая сначала имела почти полную автономию, к периоду Аббасидов была включена в центральную бюрократию. [123] Сходство египетских и хорасанских официальных документов во времена халифа аль-Мансура ( годы правления 754–775 ) предполагает высокоцентрализованное управление всей империей. [123]

Новые арабские поселения

[ редактировать ]

Общество новых арабских поселений постепенно расслоилось на классы, основанные на богатстве и власти. [124] Он также был реорганизован в новые общинные единицы, которые сохранили клановые и племенные названия, но фактически лишь в общих чертах основывались на старых родственных узах. [124] Арабские поселенцы обратились к гражданским занятиям и в восточных регионах утвердились как земельная аристократия. [124] В то же время различия между завоевателями и местным населением начали стираться. [124] В Иране арабы в значительной степени ассимилировались с местной культурой, переняв персидский язык и обычаи и женившись на персидских женщинах. [124] В Ираке неарабские поселенцы стекались в гарнизонные города. [124] Солдаты и администраторы старого режима приехали искать счастья у новых хозяев, а рабы, рабочие и крестьяне бежали туда, спасаясь от суровых условий жизни в деревне. [124] Неарабские принявшие ислам были абсорбированы арабо-мусульманским обществом посредством адаптации племенного арабского института клиентства, в котором защита сильных мира сего обменивалась на лояльность подчиненных. [124] Клиенты ( мавали ) и их наследники считались виртуальными членами клана. [124] Кланы становились все более экономически и социально расслоенными. [124] Например, в то время как благородные кланы племени тамим приобретали персидские кавалерийские части в качестве своих мавали, другие кланы того же племени имели в качестве своих рабов. [124] Рабы часто становились мавали своих бывших хозяев после освобождения. [124]

Вопреки мнению более ранних историков, нет никаких свидетельств массового обращения в ислам сразу после завоеваний. [125] Первыми группами, обратившимися в ислам, были арабские христианские племена, хотя некоторые из них сохранили свою религию до эпохи Аббасидов, даже находясь в войсках халифата. [125] За ними последовали бывшие элиты Сасанидской империи, чье обращение подтвердило их старые привилегии. [125] Со временем ослабление немусульманских элит способствовало разрыву старых общинных связей и усилило стимулы к обращению в веру, сулившему экономические преимущества и социальную мобильность. [125] К началу VIII века обращение в другую веру стало политическим вопросом халифата. [126] Их поддерживали религиозные активисты, и многие арабы признали равенство арабов и неарабов. [126] Однако обращение было связано с экономическими и политическими преимуществами, и мусульманские элиты не хотели, чтобы их привилегии ослаблялись. [126] Государственная политика в отношении новообращенных различалась в зависимости от региона и менялась сменявшими друг друга халифами Омейядов. [126] Эти обстоятельства вызвали сопротивление со стороны новообращенных неарабов, в рядах которых было много действующих солдат, и помогли подготовить почву для гражданской войны, закончившейся падением династии Омейядов . [127]

Налоговая политика и переход в ислам

[ редактировать ]Арабо-мусульманские завоевания следовали общей схеме кочевых завоеваний оседлых регионов, в результате чего народы-завоеватели стали новой военной элитой и достигли компромисса со старыми элитами, позволив им сохранить местную политическую, религиозную и финансовую власть. [119] Крестьяне, рабочие и купцы платили налоги, а их собирали представители старой и новой элиты. [119] Уплата налогов, которые для крестьян часто достигали половины стоимости их продукции, была экономическим бременем, а также признаком социальной неполноценности. [119] Ученые расходятся в оценках относительного налогового бремени до и после завоеваний. Джон Эспозито утверждает, что по сути это означало снижение налогов. [128] По словам Бернарда Льюиса , имеющиеся данные свидетельствуют о том, что переход от византийского к арабскому правлению был «приветствован многими подчиненными народами, которые сочли новое иго намного легче старого, как в налогообложении, так и в других вопросах». [129] Напротив, Норман Стиллман пишет, что, хотя налоговое бремя евреев при раннем исламском правлении было сопоставимо с таковым при предыдущих правителях, христиане Византийской империи (но не христиане Персидской империи, чей статус был аналогичен статусу евреев) и зороастрийцы Ирана взяли на себя значительно более тяжелое бремя сразу после завоеваний. [130]

После первых завоеваний налоги могли взиматься с отдельных лиц, с земли или в виде коллективной дани. [131] В течение первого столетия исламской экспансии слова джизья и харадж использовались во всех трех смыслах, с различием в контексте индивидуальных налогов и земельных налогов. [132] Региональные различия в налогообложении поначалу отражали разнообразие предыдущих систем. [133] В Сасанидской империи существовал общий налог на землю и подушный налог, имеющий несколько ставок в зависимости от богатства, за исключением аристократии. [133] Этот подушный налог был адаптирован арабскими правителями, так что освобождение от налога аристократии взяла на себя новая арабо-мусульманская элита и разделяла местная аристократия, принявшая ислам. [134] Природа византийского налогообложения остается частично неясной, но, судя по всему, оно взималось как коллективная дань с населенных пунктов, и эта практика обычно применялась при арабском правлении в бывших византийских провинциях. [133] Сбор налогов был делегирован автономным местным сообществам при условии, что бремя будет разделено между их членами наиболее справедливым образом. [133] В большей части Ирана и Средней Азии местные правители платили фиксированную дань и сохраняли свою автономию в сборе налогов. [133]

Уклонение от налогов и реформы

[ редактировать ]Вскоре возникли трудности со сбором налогов. [133] Египетские копты, имевшие опыт уклонения от налогов еще со времен Римской империи, могли избежать уплаты налогов, входя в монастыри, которые изначально были освобождены от налогов, или просто покидая район, в котором они были зарегистрированы. [133] Это повлекло за собой введение налогов на монахов и введение контроля за передвижением. [133] В Ираке многие крестьяне, задержавшие уплату налогов, приняли ислам и покинули свои земли ради арабских гарнизонных городов в надежде избежать налогов. [135] Столкнувшись с упадком сельского хозяйства и нехваткой казны, губернатор Ирака аль-Хаджадж ибн Юсуф заставил обращенных крестьян вернуться на свои земли и снова обложил их налогами, фактически запретив им принимать ислам. [136] В Хорасане аналогичное явление вынудило местную аристократию компенсировать недостаток сбора налогов из собственного кармана, и они ответили преследованием новообращенных крестьян и введением более высоких налогов на бедных мусульман. [136]

Ситуация, когда обращение в ислам наказывалось в исламском государстве, не могла длиться долго, и халифу Омейядов Умару ибн Абд аль-Азизу ( годы правления 717–720 ) приписывают изменение системы налогообложения. [136] Современные историки сомневаются в этой версии, хотя детали перехода к системе налогообложения, разработанной юристами эпохи Аббасидов, неясны. [136] Умар II приказал губернаторам прекратить сбор налогов с новообращенных мусульман, но его преемники препятствовали этой политике, и некоторые губернаторы пытались остановить волну обращений, вводя дополнительные требования, такие как обрезание и возможность читать отрывки из Корана. [137] Жалобы мусульман неарабского происхождения, связанные с налогообложением, способствовали возникновению оппозиционных движений, которые привели к революции Аббасидов. [138] В соответствии с новой системой, которая в конечном итоге была создана, харадж стал рассматриваться как налог, взимаемый с земли, независимо от религии налогоплательщика. [136] Подушный налог больше не взимался с мусульман, но казна не обязательно страдала, и новообращенные в результате не получали выгоды, поскольку им приходилось платить закят , который, вероятно, был установлен в качестве обязательного налога для мусульман около 730 г. [139] Терминология стала специализированной в эпоху Аббасидов, так что харадж больше не означал ничего, кроме земельного налога, в то время как термин джизья ограничивался подушным налогом на зимми . [136]

Влияние джизьи на обращение было предметом научных дискуссий. [140] Юлиус Велльхаузен считает, что подушный налог был настолько мал, что освобождение от него не было достаточным экономическим мотивом для обращения. [141] Точно так же Томас Арнольд утверждает, что джизья была «слишком умеренной», чтобы составлять бремя, «поскольку она освобождала их от обязательной военной службы, которая возлагалась на их собратьев-мусульман. Далее он добавляет, что новообращенным, избегающим налогов, придется платить законную милостыню, закят, который ежегодно взимается с большинства видов движимого и недвижимого имущества. [142] Другие ученые начала 20-го века предполагают, что немусульмане массово приняли ислам , чтобы избежать подушного налога, но эта теория была оспорена более поздними исследованиями. [140] Дэниел Деннетт показал, что другие факторы, такие как желание сохранить социальный статус, имели большее влияние на этот выбор в ранний исламский период. [140]

Шариат и немусульмане

[ редактировать ]Арабские завоеватели не повторили ошибок, допущенных правительствами Византийской и Сасанидской империй, которые пытались, но не смогли навязать официальную религию подчиненному населению, что вызвало недовольство, которое сделало мусульманские завоевания более приемлемыми для них. [143] Вместо этого правители новой империи в целом уважали традиционную ближневосточную модель религиозного плюрализма, которая заключалась не в равенстве, а, скорее, в доминировании одной группы над другими. [143] После окончания военных операций, включавших разграбление некоторых монастырей и конфискацию зороастрийских храмов огня в Сирии и Ираке, ранний халифат характеризовался религиозной терпимостью и участием народов всех национальностей и религий в общественной жизни. [144] Прежде чем мусульмане были готовы строить мечети в Сирии, они считали христианские церкви святыми местами и делились ими с местными христианами. [125] В Ираке и Египте мусульманские власти сотрудничали с христианскими религиозными лидерами. [125] В эпоху Омейядов многочисленные церкви были отремонтированы и построены новые. [145]

Первый халиф Омейядов Муавия предпринял целенаправленные усилия, чтобы убедить тех, кого он завоевал, в том, что он не против их религии, и пытался заручиться поддержкой христианской арабской элиты. [146] Нет никаких свидетельств публичного проявления ислама государством до правления Абд аль-Малика (685–705), когда стихи Корана и ссылки на Мухаммеда внезапно стали заметными на монетах и официальных документах. [147] Это изменение было мотивировано желанием объединить мусульманское сообщество после второй гражданской войны и сплотить его против главного общего врага — Византийской империи. [147]

Дальнейшее изменение политики произошло во время правления Умара II (717–720). [148] Катастрофический провал осады Константинополя в 718 году, сопровождавшийся огромными жертвами среди арабов, привел к всплеску народной враждебности среди мусульман по отношению к Византии и христианам в целом. [148] В то же время многие арабские солдаты покинули армию и перешли на гражданские занятия, желая подчеркнуть свой высокий социальный статус среди покоренных народов. [148] Эти события побудили к введению ограничений для немусульман , которые, по мнению Хойланда, были созданы по образцу как византийских ограничений в отношении евреев, начиная с Кодекса Феодосия и более поздних кодексов, содержащих запреты на строительство новых синагог и дачу показаний против христиан, так и на Сасанидские правила, предписывавшие разным социальным классам носить различную одежду. [148]

В последующие десятилетия исламские юристы разработали правовую основу, в которой другие религии будут иметь защищенный, но подчиненный статус. [147] Исламское право следовало византийскому прецеденту классификации субъектов государства в соответствии с их религией, в отличие от сасанидской модели, которая придавала большее значение социальным, чем религиозным различиям. [148] Теоретически, как и в Византийской империи, халифат налагал строгие ограничения на язычество, но на практике большинство неавраамических общин бывших сасанидских территорий были классифицированы как обладатели Священного Писания ( ахль аль-китаб ) и получили защищенный ( зимми ) статус. [148]

Евреи и христиане

[ редактировать ]В исламе христиане и евреи рассматриваются как «народы Книги», поскольку мусульмане принимают как Иисуса Христа, так и еврейских пророков как своих собственных пророков, что оказывает им уважение, которое не было привилегировано «языческим» народам Ирана, Центральной Азии. Азия и Индия. [149] В таких местах, как Левант и Египет, как христианам, так и евреям разрешалось содержать свои церкви и синагоги, а также собственные религиозные организации в обмен на уплату налога джизья . [149] Время от времени халифы совершали триумфальные жесты, например, строительство знаменитой мечети Купол Скалы в Иерусалиме с 690 по 692 год на месте еврейского Второго Храма, разрушенного римлянами в 70 году нашей эры, хотя при этом использовались римские а сасанидские символы власти в мечети позволяют предположить, что ее целью отчасти было празднование арабских побед над двумя империями. [150]

Христиане, находившиеся в немилости у преобладающей в Римской империи ортодоксальности, часто предпочитали жить под властью мусульман, поскольку это означало конец преследований. [151] Поскольку и еврейская, и христианская общины Леванта и Северной Африки были лучше образованы, чем их завоеватели, в первые годы халифата их часто использовали в качестве государственных служащих. [72] Однако сообщение Мухаммеда о том, что «две религии не могут сосуществовать в Аравии», привело к тому, что в Аравии стала проводиться разная политика, при этом обращение в ислам навязывалось, а не просто поощрялось. [151] За примечательным исключением Йемена, где большая еврейская община существовала вплоть до середины ХХ века, все христианские и еврейские общины в Аравии «полностью исчезли». [151] Еврейская община Йемена, по-видимому, выжила, поскольку Йемен не считался частью собственно Аравии, в отличие от Хиджаза и Неджда. [151]

Марк Р. Коэн пишет, что джизья, выплачиваемая евреями при исламском правлении, обеспечивала «более надежную гарантию защиты от нееврейской враждебности», чем та, которой пользовались евреи на Латинском Западе, где евреи «платили многочисленные, часто неоправданно высокие и произвольные налоги». в обмен на официальную защиту, и где обращение с евреями регулировалось хартиями, которые новые правители могли изменить по своему желанию при присоединении или вообще отказаться от продления. [152] Пакт Умара , который предусматривал, что мусульмане должны «сражаться, чтобы охранять» зимми и «не возлагать на них бремени большего, чем они могут вынести», не всегда соблюдался, но он оставался «незыблемым краеугольным камнем исламской политики» в ранние годы. современные времена. [152]

См. также

[ редактировать ]Примечания

[ редактировать ]- ^ Аравийский полуостров , Левант , Месопотамия , Персия , Иберия , Галлия , Трансоксания , Синд , Кабулистан , Заминдавар , Забулистан , Хорасан , Тухаристан , Систан и Кавказ .

Ссылки

[ редактировать ]Цитаты

[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Нил Грин (12 декабря 2016 г.). Ислам Афганистана: от обращения к Талибану . Издательство Кембриджского университета . п. 47. ИСБН 9780520294134 .

- ^ Jump up to: а б М. А. Сабхан (8 марта 1979 г.). Аббасидская революция . Издательство Кембриджского университета . п. 11. ISBN 9780521295345 .

- ^ Каэги (1995) , Доннер (2014)

- ^ Хойланд (2014) , Кеннеди (2007)

- ^ Бьюкен, Джеймс (21 июля 2007 г.). «Дети империи» . Хранитель . Лондон. ISSN 0261-3077 . Проверено 27 сентября 2022 г.

- ^ Бланкиншип, Халид Яхья (1994). Конец государства джихада, правление Хишама ибн Абд-аль Малика и крах Омейядов . Издательство Государственного университета Нью-Йорка . п. 37. ИСБН 978-0-7914-1827-7 .

- ^ Гарднер, Холл; Кобцев, Олег, ред. (2012). «Эшгейтский научный спутник войны: истоки и предотвращение» . Издательство Эшгейт. стр. 208–209.

- ^ Розенвейн, Барбара Х. (2004). Краткая история средних веков . Онтарио: Broadview Press. стр. 71–72. ISBN 978-1-55111-290-9 .

- ^ Джандора, Джон В. (1985). «Битва при Ярмуке: реконструкция». Журнал истории Азии . 19 (1): 8–21. JSTOR 41930557 .

- ^ Грант, Рег Г. (2011). «Ярмук» . 1001 битва, изменившая ход мировой истории . Паб "Вселенная". п. 108. ИСБН 978-0-7893-2233-3 .

- ^ Николь (2009) , стр. 14–15.

- ^ Jump up to: а б Николь (2009) , с. 15.

- ^ Николь (2009) , стр. 17–18.

- ^ Jump up to: а б с д и ж Николь (2009) , с. 18.

- ^ Jump up to: а б с Николь (2009) , с. 19.

- ^ Jump up to: а б с д Николь (2009) , с. 22.

- ↑ Феофан, Летопись , 317–327.

* Грейтрекс-Лье (2002), II, 217–227; Хэлдон (1997), 46 лет; Бэйнс (1912), пассим ; Спек (1984), 178 - ^ Jump up to: а б Николь 2009 , с. 49.

- ^ Фосс, Клайв (1975). «Персы в Малой Азии и конец античности». Английский исторический обзор . 90 (357): 721–747. doi : 10.1093/ehr/XC.CCCLVII.721 . JSTOR 567292 .

- ^ Ховард-Джонстон, Джеймс (2006). Восточный Рим, Сасанидская Персия и конец античности: историографические и исторические исследования . Издательство Эшгейт. п. хв. ISBN 978-0-86078-992-5 .

- ^ Лиска, Джордж (1998). «Проекция против предсказания: альтернативные варианты будущего и варианты» . Расширяющийся реализм: историческое измерение мировой политики . Роуман и Литтлфилд. п. 170. ИСБН 978-0-8476-8680-3 .

- ^ Каэги (1995) , с. 66

- ^ Николь (1994) , с. 14

- ^ Jump up to: а б Хойланд 1997 , стр. 59–60.

- ^ Jump up to: а б с Николь (2009) , с. 26.

- ^ Николь (2009) , стр. 26–27.

- ^ Николь (2009) , с. 28.

- ^ Николь (2009) , стр. 28–29.

- ^ Jump up to: а б Николь (2009) , с. 30.

- ^ Николь (2009) , стр. 31–32.

- ^ Николь (2009) , с. 33.

- ^ Николь (2009) , стр. 34–35.

- ^ Николь (2009) , стр. 36–37.

- ^ Николь (2009) , с. 37.

- ^ Jump up to: а б с Николь (2009) , с. 38.

- ^ Николь (2009) , стр. 38–39.

- ^ Jump up to: а б с Николь (2009) , с. 41.

- ^ Jump up to: а б с Николь (2009) , с. 43.

- ^ Jump up to: а б Николь (2009) , с. 44.

- ^ Jump up to: а б Николь (2009) , с. 45.

- ^ Николь (2009) , стр. 46–47.

- ^ Николь (2009) , стр. 46.

- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Николь (2009) , с. 47.

- ^ Jump up to: а б с д и ж г Стоун (2014) , с. 49

- ^ Николь 2009 , стр. 63.

- ^ Jump up to: а б Николь 2009 , стр. 64.

- ^ Jump up to: а б Николь (2009) , с. 50.

- ^ Jump up to: а б Николь (2009) , с. 51.

- ^ Jump up to: а б с Николь (2009) , с. 54.

- ^ Jump up to: а б с Николь (2009) , с. 52.

- ^ Jump up to: а б Николь (2009) , с. 52

- ^ Хойланд (2014) , с. 70; в 641 году по Лапидусу (2014) , с. 49

- ^ Jump up to: а б Николь 2009 , с. 55.

- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Николь 2009 , с. 56.

- ^ Хойланд (2014) , стр. 70–72.

- ^ Хойланд (2014) , стр. 73–75, Лапидус (2014) , с. 49.

- ^ Хойланд (2014) , стр. 73–75; в 643 году по Лапидусу (2014) , с. 49

- ^ Кеннеди (2007) , с. 165

- ^ Jump up to: а б с д и ж г Николь 2009 , с. 57.

- ^ Jump up to: а б с Николь 2009 , с. 58.

- ^ Jump up to: а б с д и Валььери (1977) , стр. 60–61

- ^ Jump up to: а б с Николь (2009) , с. 58

- ^ Jump up to: а б с Николь (2009) , с. 59

- ^ Jump up to: а б с Николь (2009) , с. 66

- ^ Николь (2009) , с. 60

- ^ Пагден (2008) , с. 145–146

- ^ Jump up to: а б Николь (2009) , с. 60-61

- ^ Jump up to: а б с д Николь (2009) , с. 61

- ^ Jump up to: а б с д Николь (2009) , с. 62

- ^ Николь (2009) , с. 629

- ^ Николь (2009) , с. 66-68

- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Николь (2009) , с. 68

- ^ Доннер (2014) , стр. 3–7

- ^ Jump up to: а б с д Хойланд (2014) , стр. 93–95.

- ^ Доннер (2014) , с. 3, Хойланд (2014) , с. 93

- ^ Доннер (2014) , с. 5, Хойланд (2014) , с. 62

- ^ «Непосредственным результатом мусульманских побед [в войнах Ридда] стали беспорядки. Победы Медины побудили союзные племена атаковать неприсоединившиеся, чтобы компенсировать свои собственные потери. Давление вынудило племена [...] пересечь имперские границы. Племя Бакр, разгромившее персидский отряд в 606 году, объединило свои силы с мусульманами и повело их в набег на южный Ирак [...] Подобное распространение племенных набегов произошло на сирийских границах. Абу Бакр поощрял эти движения. [...] То, что началось как межплеменная стычка за консолидацию политической конфедерации в Аравии, закончилось полномасштабной войной против двух империй». Лапидус (2014) , с. 48 См. также Доннер (2014) , стр. 5–7.

- ^ Лапидус (2014) , стр. 48, Хойланд (2014) , стр. 38.

- ^ Доннер (2014) , с. 8

- ^ Робинсон, Чейз Ф. (2010). «Расцвет ислама, 600 705». В Робинсоне, Чейз Ф. (ред.). Новая Кембриджская история ислама, Том 1: Формирование исламского мира, с шестого по одиннадцатый века . Издательство Кембриджского университета. п. 197. ИСБН 9780521838238 .

вероятно, можно с уверенностью предположить, что мусульман часто было в меньшинстве. Однако, в отличие от своих противников, мусульманские армии были быстрыми, маневренными, хорошо скоординированными и высоко мотивированными.

- ^ Лапидус (2014) , стр. 50, Хойланд (2014) , стр. 93.

- ^ Хойланд (2014) , с. 97

- ^ Лапидус (2014) , стр. 50, Хойланд (2014) , стр. 97.

- ^ Jump up to: а б с д и Стоун (2014) , с. 50

- ^ Jump up to: а б Хойланд (2014) , с. 127

- ^ Хойланд (2014) , с. 190

- ^ Jump up to: а б с Т.В. Хейг, К.Э. Босворт . Энциклопедия ислама, 2-е изд., Brill. «Синд», вып. 9, с. 632

- ^ Jump up to: а б Хойланд (2014) , стр. 192–194.

- ^ Хойланд (2014) , с. 78

- ^ Jump up to: а б с Хойланд (2014) , стр. 124–126.

- ^ Jump up to: а б Г. Ивер. Энциклопедия ислама, 2-е изд., Brill. «Магриб», т. 5, с. 1189.

- ^ Jump up to: а б Хойланд (2014) , стр. 142–145.

- ^ Jump up to: а б Хойланд (2014) , с. 180

- ^ Jump up to: а б с д и Эварист Леви-Провансаль . Энциклопедия ислама, 2-е изд., Brill. «Аль-Андалус», т. 1, с. 492

- ^ Jump up to: а б с д Хойланд (2014) , стр. 146–147.

- ^ Jump up to: а б Николь 2009 , стр. 65.

- ^ Jump up to: а б с Николь (2009) , с. 71

- ^ Jump up to: а б Николь (2009) , с. 65

- ^ Николь (2009) , с. 71-72

- ^ Николь 2009 , с. 72-73.

- ^ Jump up to: а б с Николь 2009 , с. 75.

- ^ Jump up to: а б Дэниел (2010) , с. 456

- ^ Jump up to: а б с Дэниел (2010) , с. 457

- ^ Дэниел (2010) , с. 458

- ^ Нил Грин (12 декабря 2016 г.). Ислам Афганистана: от обращения к Талибану . Издательство Кембриджского университета . стр. 43, 44. ISBN. 9780520294134 .

- ^ Нил Грин (12 декабря 2016 г.). Ислам Афганистана: от обращения к Талибану . Издательство Кембриджского университета . стр. 44, 46–47. ISBN 9780520294134 .

- ^ Ли, Джонатан Л.; Симс Уильямс, Николас (2003). «Бактрийская надпись из Якавланга проливает новый свет на историю буддизма в Афганистане» . Искусство и археология Шелкового пути . 9 : 167.

- ^ Jump up to: а б с Хойланд (2014) , стр. 90–93.

- ^ «Кипр – Правительство и общество | Британника» . www.britanica.com .

- ^ Jump up to: а б с М. Канард . Энциклопедия ислама, 2-е изд., Brill. «Арминия», вып. 1, стр. 636–637.

- ^ Jump up to: а б CE Босворт . Энциклопедия ислама, 2-е изд., Brill. «Аль-Кабк», т. 4, стр. 343–344.

- ^ Хойланд (2014) , стр. 106–108.

- ^ Хойланд (2014) , стр. 108–109, 175–177.

- ^ М. Лонгворт Дэймс . Энциклопедия ислама, 2-е изд., Brill. «Афганистан», т. 1, с. 226.

- ^ Jump up to: а б с д Хойланд (2014) , с. 207

- ^ Николь 2009 , стр. 91.

- ^ Николь 2009 , стр. 80–84.

- ^ Jump up to: а б с д и ж Стоун (2014) , с. 52

- ^ Jump up to: а б с д Стоун (2014) , с. 53

- ^ Стоун (2014) , с. 56

- ^ Стоун (2014) , с. 57

- ^ Стоун (2014) , с. 79

- ^ Jump up to: а б с Стоун (2014) , с. 58

- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Лапидус (2014) , стр. 58–60

- ^ Jump up to: а б с д и ж Лапидус (2014) , стр. 60–61

- ^ Jump up to: а б с д Лапидус (2014) , стр. 61–62

- ^ Стоун (2014) , с. 71

- ^ Эспозито (1998) , с. 34. «Они заменили завоеванные страны, местных правителей и армии, но сохранили большую часть своего правительства, бюрократии и культуры. Для многих на завоеванных территориях это был не более чем обмен хозяевами, который принес мир деморализованным народам. и недовольные жертвами и тяжелыми налогами, возникшими в результате многолетней византийско-персидской войны, местные общины могли продолжать вести свой собственный образ жизни во внутренних делах. Во многих отношениях местное население находило мусульманское правление более гибким и гибким. Религиозные общины были более терпимы, чем в Византии и Персии. Религиозные общины могли свободно исповедовать свою веру, поклоняться и подчиняться своим религиозным лидерам и законам в таких областях, как брак, развод и наследование. Взамен они были обязаны платить дань, опрос. налог ( джизья ), который давал им право на мусульманскую защиту от внешней агрессии и освобождал их от военной службы. зимми ). По сути, это часто означало более низкие налоги, большую местную автономию, правление собратьев-семитов с более близкими языковыми и культурными связями, чем эллинизированная греко-римская элита Византии, а также большую религиозную свободу для евреев и местных христиан».

- ^ Льюис, Бернард (2002). Арабы в истории . ОУП Оксфорд. п. 57 . ISBN 978-0-19280-31-08 .

- ^ Стиллман (1979) , с. 28

- ^ Каэн (1965) , с. 559

- ^ Каэн (1965) , с. 560; Анвер М. Эмон, Религиозный плюрализм и исламское право: зимми и другие в империи закона , с. 98, примечание 3. Издательство Оксфордского университета , ISBN 978-0199661633 . Цитата: «Некоторые исследования ставят под сомнение почти синонимическое использование терминов харадж и джизья в исторических источниках. Общая точка зрения предполагает, что, хотя термины харадж и джизья, по-видимому, использовались как синонимы в ранних исторических источниках, то, что они обозначают в каждом конкретном случае, Случай зависел от языкового контекста. Можно встретить фразу «джизья на своей земле», которая относится к земельному налогу, несмотря на использование джизьи, которая позже стала относиться к подушному налогу, поэтому ранняя история показывает, что, хотя каждый термин сначала не имел определенного технического значения. концепции подушного налога и земельного налога существовали на заре исламской истории». Деннер, «Конверсия и подушный налог», 3–10; Аджиаз Хасан Куреши, «Термины Харадж и Джизья и их значение», Журнал Исторического общества Пенджабского университета 12 (1961): 27–38; Хосейн Модарресси Рабатаби, Харадж в исламском праве (Лондон: Anchor Press Ltd, 1983).

- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Каэн (1965) , с. 560

- ^ Каэн (1965) , с. 560; Хойланд (2014) , с. 99

- ^ Каэн (1965) , с. 560; Хойланд (2014) , с. 199

- ^ Jump up to: а б с д и ж Каэн (1965) , с. 561

- ^ Хойланд (2014) , с. 199

- ^ Хойланд (2014) , стр. 201–202.

- ^ Каэн (1965) , с. 561; Хойланд (2014) , с. 200

- ^ Jump up to: а б с Трамонтана, Феличита (2013). «Подушный налог и снижение христианского присутствия в палестинской деревне в 17 веке». Журнал экономической и социальной истории Востока . 56 (4–5): 631–652. дои : 10.1163/15685209-12341337 .

(Корреляция) между уплатой подушного налога и обращением в ислам уже давно является предметом научных дискуссий. В начале двадцатого века ученые предположили, что после мусульманского завоевания местное население массово приняло ислам , чтобы уклониться от уплаты подушного налога. Это предположение было оспорено последующими исследованиями. Действительно, исследование Деннета ясно показало, что уплата подушного налога не была достаточной причиной для обращения в христианство после мусульманского завоевания и что другие факторы, такие как желание сохранить социальный статус, имели большее влияние. По словам Инальчика, желание уклониться от уплаты джизьи было важным стимулом для обращения в ислам на Балканах, но Антон Минков недавно заявил, что налогообложение было лишь одним из ряда мотивов.

- ^ Деннетт (1950) , с. 10. «Велльхаузен делает предположение, что подушный налог был настолько мал, что освобождение от него не составляло достаточного экономического мотива для конверсии».

- ^ Уокер Арнольд, Томас (1913). Проповедь ислама: история распространения мусульманской веры . Констебль и Робинсон Лтд . стр. 59 .

... но эта джизья была слишком умеренной, чтобы составлять бремя, поскольку она освобождала их от обязательной военной службы, которая возлагалась на их собратьев-мусульман. Обращение в ислам, конечно, сопровождалось определенными денежными преимуществами, но его прежняя религия не могла иметь большого влияния на новообращенного, который отказался от нее только для того, чтобы получить освобождение от джизьи; и теперь вместо джизьи новообращенный должен был платить законную милостыню, закят, ежегодно взимаемый с большинства видов движимого и недвижимого имущества.

( онлайн ) - ^ Jump up to: а б Льюис, Бернард (2014). Евреи ислама . Издательство Принстонского университета. п. 19. ISBN 9781400820290 .

- ^ Лапидус (2014) , стр. 61, 153

- ^ Стоун (2014) , с. 156

- ^ Хойланд (2014) , с. 130

- ^ Jump up to: а б с Хойланд (2014) , с. 195

- ^ Jump up to: а б с д и ж Хойланд (2014) , стр. 196–198.

- ^ Jump up to: а б Николь (2009) , с. 84

- ^ Николь (2009) , с. 81-82

- ^ Jump up to: а б с д Николь (2009) , с. 85

- ^ Jump up to: а б Коэн (2008) , стр. 72–73.

Общие и цитируемые источники

[ редактировать ]- Каэн, Клод (1965). Льюис, Б .; Пеллат, Ч. и Шахт Дж. (ред.). Энциклопедия ислама, второе издание. Том II: C – G. Лейден: Э. Дж. Брилл. OCLC 495469475 .

- Коэн, Марк (2008). Под полумесяцем и крестом: евреи в средние века . Принстон: Издательство Принстонского университета. ISBN 978-0-691-13931-9 .