Перевод

| Часть серии о |

| Перевод |

|---|

|

| Типы |

| Теория |

| Технологии |

| Локализация |

| Институциональный |

| Связанные темы |

|

Перевод – это передача значения текста на исходном языке посредством эквивалентного текста на целевом языке . [1] В английском языке проводится терминологическое различие (которое существует не во всех языках) между переводом (письменного текста) и устным переводом (устное или жестовое общение между пользователями разных языков); согласно этому разграничению, перевод может начаться только после появления письменности в языковом сообществе.

Переводчик всегда рискует непреднамеренно ввести слова, грамматику или синтаксис исходного языка в перевод на целевой язык. С другой стороны, такие «переходы» иногда приводили к импорту полезных кальков и заимствований на исходном языке , которые обогащали целевые языки. Переводчики, в том числе первые переводчики священных текстов , помогли сформировать сами языки, на которые они переводили. [2]

Из-за трудоемкости процесса перевода с 1940-х годов с разной степенью успеха предпринимались попытки автоматизировать перевод или механически помочь переводчику-человеку . [3] Совсем недавно появление Интернета способствовало развитию мирового рынка услуг перевода и облегчило « языковую локализацию ». [4]

Этимология

[ редактировать ]

Английское латинского слово «перевод» происходит от » слова «translatio , [6] которое происходит от trans , «поперек» + ferre , «нести» или «приносить» ( -latio, в свою очередь, происходит от latus , причастия прошедшего времени от Ferre ). Таким образом, перевод — это «перенос» или «перенос» — в данном случае текста с одного языка на другой. [7]

Некоторые славянские языки и германские языки (кроме голландского и африкаанса ) калькировали свои слова для понятия «перевод» на translatio , заменяя латинские корни соответствующими славянскими или германскими корневыми словами. [7] [8] [а] [9] Остальные славянские языки вместо этого заимствовали свои слова для «перевода» из альтернативного латинского слова trāductiō , которое само происходит от trādūcō («вести через» или «переносить») — от trans («через») + dūcō , (« вести» или «приводить»). [7]

Западные образец и восточнославянские языки (кроме русского ) приняли образец перевода , тогда как русский и южнославянские языки приняли перевода . Романские языки , произошедшие непосредственно от латыни, не нуждались в кальке эквивалентных им слов для «перевода»; вместо этого они просто адаптировали второе из двух альтернативных латинских слов, trāductiō . [7]

термин Древнегреческий , обозначающий «перевод», μετάφρασις ( метафразис , «говорение поперек»), снабдил английский язык « метафразой » (« буквальным » или «дословным» переводом) — в отличие от « перефразирования ». («другими словами поговорка», от παράφρασις , парафраз ). [7] «Метафраза» соответствует, в одной из новейших терминов, « формальной эквивалентности »; и «перефраз» — « динамическая эквивалентность ». [10]

Строго говоря, понятие метафразы — «дословного перевода» — является несовершенным понятием, поскольку данное слово в данном языке часто несет в себе более одного значения; и потому, что одно и то же значение часто может быть представлено в данном языке более чем одним словом. Тем не менее, «метафраз» и «парафраз» могут быть полезны как идеальные понятия, обозначающие крайности в спектре возможных подходов к переводу. [б]

Теории

[ редактировать ]Западная теория

[ редактировать ]

Дискуссии о теории и практике перевода уходят корнями в древность и демонстрируют замечательную преемственность. Древние греки различали метафраз (дословный перевод) и парафраз . Это различие было принято английским поэтом и переводчиком Джоном Драйденом (1631–1700), который описал перевод как разумное сочетание этих двух способов фразировки при выборе на целевом языке «аналогов» или эквивалентов для выражений, используемых в переводе. исходный язык:

Когда [слова] кажутся... буквально изящными, то их изменение было бы оскорблением для автора. Но так как... то, что прекрасно в одном [языке], часто бывает варварским, а иногда и вздором, в другом, то было бы неразумно ограничивать переводчика узкими рамками авторских слов: достаточно, если он выберет какое-нибудь выражение что не умаляет смысла. [7]

Драйден, однако, предостерег от лицензии на «имитацию», то есть адаптированный перевод: «Когда художник копирует с натуры... он не имеет привилегии изменять черты и черты лица...» [10]

Эта общая формулировка центральной концепции перевода — эквивалентности — столь же адекватна, как и любая другая, предложенная со времен Цицерона и Горация , которые в I веке до нашей эры в Риме буквально предостерегали от перевода «дословно» ( verbum pro). вербо ). [10]

Несмотря на периодические теоретические различия, реальная практика перевода практически не изменилась со времен античности. За исключением некоторых крайних метафразистов в раннехристианский период и в средние века , а также адаптеров в различные периоды (особенно доклассического Рима и XVIII века), переводчики обычно проявляли осмотрительную гибкость в поиске эквивалентов — «буквальных», где это возможно, парафрастических. при необходимости — для исходного смысла и других решающих «ценностей» (например, стиля , формы стиха , созвучия с музыкальным сопровождением или, в фильмах, с речевыми артикуляционными движениями), определяемых из контекста. [10]

В целом переводчики стремились сохранить сам контекст , воспроизводя первоначальный порядок семем , а значит, и порядок слов. [12] — при необходимости переосмысление собственно грамматической конструкции, например, путем перехода от активного к залога пассивному или наоборот . с фиксированным порядком слов Грамматические различия между языками [13] (например, английский, французский , немецкий ) и языки со свободным порядком слов. [14] (например, греческий , латынь , польский , русский ) не были препятствием в этом отношении. [10] Конкретные характеристики синтаксиса (структуры предложений) исходного языка текста адаптируются к синтаксическим требованиям целевого языка.

Когда в целевом языке отсутствуют термины , встречающиеся в исходном языке, переводчики заимствуют эти термины, тем самым обогащая целевой язык. Во многом благодаря обмену кальками и заимствованиями между языками, а также их заимствованию из других языков, » понятий . мало « непереводимых среди современных европейских языков [10] Однако более серьезной проблемой является перевод терминов, относящихся к культурным концепциям, которые не имеют эквивалента на целевом языке. [15] Для полного понимания такие ситуации требуют пояснения .

Как правило, чем больше контактов и обменов существовало между двумя языками или между этими языками и третьим, тем больше соотношение метафраза и парафраза , которое может использоваться при переводе между ними. Однако из-за изменений в экологических нишах слов общая этимология иногда вводит в заблуждение и не позволяет определить текущее значение того или иного языка. Например, английское актуальное не следует путать с родственным французским actuel («настоящий», «текущий»), польским aktualny («настоящий», «текущий», «актуальный», «своевременный», «выполнимый»), [16] шведский aktuell («актуальный», «актуальный в данный момент»), русский актуальный («срочный», «актуальный») или голландский actueel («текущий»).

Роль переводчика как моста для «переноса» ценностей между культурами обсуждается, по крайней мере, со времен Теренция , римского адаптера греческих комедий во II веке до нашей эры. Однако роль переводчика ни в коем случае не является пассивной, механической, и поэтому ее также сравнивают с ролью художника . Основной основой, по-видимому, является концепция параллельного творения, встречающаяся у таких критиков, как Цицерон . Драйден заметил, что «Перевод — это своего рода рисование после жизни…» Сравнение переводчика с музыкантом или актёром восходит, по крайней мере, к Сэмюэля Джонсона замечанию об Александре Поупе, игравшем Гомера на флажоле , в то время как сам Гомер использовал фагот. . [16]

В 13 веке Роджер Бэкон писал, что для того, чтобы перевод был правдивым, переводчик должен знать оба языка , а также науку , которую он должен переводить; и, обнаружив, что это делают немногие переводчики, он хотел вообще покончить с переводом и переводчиками. [17]

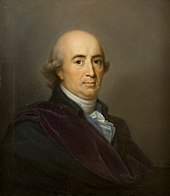

Переводчику Библии на немецкий язык Мартину Лютеру (1483–1546) приписывают то, что он был первым европейцем, который заявил, что можно удовлетворительно переводить только на свой собственный язык. Л.Г. Келли утверждает, что со времен Иоганна Готфрида Гердера в 18 веке «было аксиомой» то, что человек переводит только на свой собственный язык. [18]

Требования к переводчику усугубляются тем фактом, что ни один словарь или тезаурус никогда не сможет стать полностью адекватным руководством при переводе. Шотландский историк Александр Титлер в своем «Очерке о принципах перевода» (1790) подчеркивал, что усердное чтение является более полным руководством по языку, чем словари. То же самое, но также включающее слушание разговорной речи , ранее, в 1783 году, высказал польский поэт и грамматист Онуфрий Копчинский . [19]

Особая роль переводчика в обществе описана в посмертном эссе 1803 года «Польского Лафонтена », римско-католического примаса Польши , поэта, энциклопедиста , автора первого польского романа и переводчика с французского и греческого Игнация Красицкого :

[Т] перевод... на самом деле является искусством одновременно и достойным, и очень трудным, и поэтому не является трудом и уделом обычных умов; [это] следует [практиковать] тем, кто сам способен быть актером, когда они видят большую пользу в переводе произведений других, чем в своих собственных произведениях, и ставят выше своей славы службу, которую они оказывают своей стране. [20]

Другие традиции

[ редактировать ]Из-за западного колониализма и культурного доминирования в последние столетия западные традиции перевода в значительной степени вытеснили другие традиции. Западные традиции опираются как на древние, так и на средневековые традиции, а также на более поздние европейские инновации.

Хотя более ранние подходы к переводу сегодня используются реже, они сохраняют свою важность при работе с их продуктами, например, когда историки просматривают древние или средневековые записи, чтобы собрать воедино события, которые происходили в незападной или дозападной среде. Кроме того, несмотря на сильное влияние западных традиций и практику, которую практикуют переводчики, обучающиеся в образовательных системах западного типа, китайские и родственные традиции перевода сохраняют некоторые теории и философии, уникальные для китайской традиции.

Ближний Восток

[ редактировать ]Этот раздел нуждается в расширении . Вы можете помочь, добавив к нему . ( март 2012 г. ) |

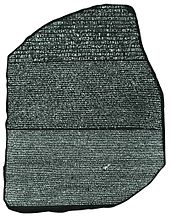

Традиции перевода материала между языками Древнего Египта , Месопотамии , Ассирии ( сирийский язык ), Анатолии и Израиля ( еврейский язык ) насчитывают несколько тысячелетий. Существуют частичные переводы шумерского эпоса о Гильгамеше ( ок. 2000 г. до н. э. ) на языки Юго-Западной Азии второго тысячелетия до н. э. [21]

Ранним примером двуязычного документа является Кадешский договор 1274 г. до н.э. между древнеегипетской и хеттской империями .

Вавилоняне были первыми , кто сделал перевод профессией. [22]

Первые переводы греческих и коптских текстов на арабский язык, возможно, косвенно из сирийских переводов. [23] по-видимому, были предприняты еще в конце седьмого века нашей эры. [24]

Второй халиф Аббасидов финансировал бюро переводов в Багдаде в восьмом веке. [25]

Бейт аль-Хикма, знаменитая библиотека в Багдаде, была щедро обеспечена, ее коллекция включала книги на многих языках, и она стала ведущим центром перевода произведений с древности на арабский язык со своим собственным отделом переводов. [26]

Переводы на европейские языки арабских версий утерянных греческих и римских текстов начались в середине одиннадцатого века, когда европейские ученые признали преимущества, которые можно было получить от знания арабами классических текстов, особенно после создания Escuela. де Традукторес де Толедо в Испании.

Уильяма Кэкстона ( «Диктесы или Сайенги философов» «Высказывания философов», 1477 г.) представляли собой перевод на английский язык египетского текста одиннадцатого века, который дошел до английского через перевод на латынь, а затем на французский язык.

Перевод иностранных произведений для публикации на арабский язык был возрожден с открытием в Египте в 1813 году Медресат аль-Альсун (Школы языков). [27]

Азия

[ редактировать ]

существует отдельная традиция перевода В Южной , Юго-Восточной и Восточной Азии (прежде всего текстов индийской и китайской цивилизаций ), связанная, в частности, с переводом религиозных, в частности буддийских , текстов и с управлением Китайской империей. Классический индийский перевод характеризуется свободной адаптацией, а не более близким переводом, который чаще встречается в Европе; а китайская теория перевода определяет различные критерии и ограничения в переводе.

В восточноазиатской сфере китайского культурного влияния более важным, чем перевод как таковой, было использование и чтение китайских текстов, которые также оказали существенное влияние на японский, корейский и вьетнамский языки, со значительными заимствованиями китайской лексики и письменности. Примечательна японская система канбун , система толкования китайских текстов для говорящих по-японски.

Хотя индийские государства Юго-Восточной Азии часто переводили санскритский материал на местные языки, грамотная элита и писцы чаще использовали санскрит в качестве основного языка культуры и управления.

Некоторые особенности перевода с китайского проиллюстрированы в обсуждении Перри Линком перевода произведений династии Тан поэта Ван Вэя (699–759 гг. Н. Э.). [28]

Некоторые произведения классической китайской поэзии [пишет Линк] следует просто отбросить как непереводимые . Внутренняя структура китайских иероглифов имеет свою собственную красоту, а каллиграфия , которой были написаны классические стихи, является еще одним важным, но непереводимым аспектом. Поскольку китайские иероглифы не различаются по длине и в стихотворении, подобном [тому, которое Элиот Вайнбергер обсуждает в книге «19 способов взглянуть на Ван Вэя (с другими способами) », в каждой строке ровно пять символов), еще одной непереводимой особенностью является то, что письменный результат, висящий на стене, представляет собой прямоугольник. Переводчики на языки с разной длиной слов могут воспроизвести такой эффект только с риском фатальной неловкости.Другая необъяснимая задача — как имитировать ритм 1-2, 1-2-3 , в котором пятисложные обычно читаются строки в классических китайских стихах. Китайские иероглифы произносятся по одному слогу, поэтому воспроизвести такие ритмы на китайском языке несложно, а результат ненавязчив; но любое подражание западному языку почти неизбежно неестественно и отвлекает. Еще менее переводимы модели тональная аранжировка в классической китайской поэзии. Каждый слог (символ) принадлежит к одной из двух категорий, определяемых контуром высоты тона , в котором он читается; В классической китайской поэме закономерности чередования двух категорий демонстрируют параллелизм и зеркальное отображение. [29]

Если отбросить непереводимое, перед переводчиком, особенно китайской поэзии, возникают две проблемы: что, по мнению переводчика, говорит поэтическая строка? И если он думает, что понимает это, как он сможет перевести это на целевой язык? Большинство трудностей, по мнению Линка, возникает при решении второй проблемы, «где невозможность идеальных ответов порождает бесконечные дебаты». Почти всегда в центре находится дилемма буквы и духа . В буквальном смысле предпринимаются попытки проанализировать каждую мыслимую деталь языка оригинального китайского стихотворения. «Однако вскрытие, — пишет Линк, — обычно делает с искусством стихотворения примерно то же, что скальпель преподавателя анатомии делает с жизнью лягушки». [29]

Китайские иероглифы, избегая грамматической специфики, предлагают поэтам преимущества (и одновременно проблемы переводчикам стихов), связанные прежде всего с отсутствием подлежащего , числа и времени . [30]

и даже в современной китайской прозе нормой является В классической китайской поэзии пропуск сюжетов; читатель или слушатель делает вывод о предмете. Однако грамматики некоторых западных языков требуют указания подлежащего (хотя этого часто избегают, используя пассивную или безличную конструкцию). Большинство переводчиков, упомянутых в книге Элиота Вайнбергера « 19 способов взглянуть на Ван Вэя» , задают тему. Вайнбергер, однако, указывает, что когда вставляется «Я» как субъект, входит «контролирующий индивидуальный разум поэта» и разрушает эффект китайской линии. Без субъекта, пишет он, «опыт становится для читателя одновременно универсальным и непосредственным». Другой подход к беспредметности — использовать пассивный залог целевого языка ; но это снова слишком конкретизирует опыт. [30]

Существительные в китайском языке не имеют числа . «Если, — пишет Линк, — вы хотите поговорить по-китайски об одной розе, вы можете это сделать, но тогда вы используете « мерное слово », чтобы сказать «один цветок-розовость». [30]

В китайских глаголах нет времени : есть несколько способов указать, когда что-то произошло или произойдет, но время глагола не входит в их число. Для поэтов это создает огромное преимущество двусмысленности . По мнению Линка, идея Вайнбергера о бессубъектности — что она производит эффект «одновременно универсальный и непосредственный» — применима и к безвременью. [30]

Линк предлагает своего рода принцип неопределенности, который может быть применим не только к переводу с китайского языка, но и ко всем переводам:

Дилеммы, связанные с переводом, не имеют однозначных правильных ответов (хотя могут быть и однозначно неправильные, если речь идет о неправильном прочтении оригинала). Любой перевод (кроме машинного перевода, другой случай) должен пройти через сознание переводчика, и это сознание неизбежно содержит свой собственный запас восприятий, воспоминаний и ценностей.Вайнбергер [...] развивает это понимание еще дальше, когда пишет, что «каждое чтение каждого стихотворения, независимо от языка, является актом перевода: переводом в интеллектуальную и эмоциональную жизнь читателя». Затем он идет еще дальше: поскольку мысленная жизнь читателя со временем меняется, в некотором смысле «одно и то же стихотворение нельзя прочитать дважды». [30]

Исламский мир

[ редактировать ]Перевод материалов на арабский язык расширился после создания арабской письменности в V веке и приобрел большое значение с появлением ислама и исламских империй. Первоначально арабский перевод был сосредоточен в первую очередь на политике, переводя персидские, греческие, даже китайские и индийские дипломатические материалы на арабский язык. Позже он сосредоточился на переводе классических греческих и персидских произведений, а также некоторых китайских и индийских текстов на арабский язык для научного изучения в крупных исламских учебных центрах, таких как Аль-Карауин ( Фес , Марокко ), Аль-Азхар ( Каир , Египет). ) и Аль-Низамия Багдада . С теоретической точки зрения арабский перевод во многом основывался на более ранних ближневосточных традициях, а также на более современных греческих и персидских традициях.

Усилия и методы перевода на арабский язык важны для западных переводческих традиций из-за столетий тесных контактов и обменов. Особенно после эпохи Возрождения европейцы начали более интенсивно изучать арабские и персидские переводы классических произведений, а также научных и философских произведений арабского и восточного происхождения. Арабский и, в меньшей степени, персидский язык стали важными источниками материалов и, возможно, техник для возрождения западных традиций, которые со временем вытеснили исламские и восточные традиции.

В XIX веке, после того, как Ближнего Востока исламские священнослужители и переписчики

признали поражение в многовековой борьбе за сдерживание разлагающего воздействия печатного станка , последовал взрыв в издательском деле... Наряду с расширением светского образования книгопечатание превратило подавляющее большинство неграмотного общества в частично грамотное.

В прошлом шейхи и правительство обладали монополией на знания. Теперь расширяющаяся элита извлекала выгоду из потока информации практически обо всем, что ее интересовало. В период с 1880 по 1908 год... только в Египте было основано более шестисот газет и периодических изданий.

Самым выдающимся среди них был аль-Муктатаф ... [Это] было популярное выражение движения за переводы , которое началось в начале века с военных и медицинских руководств и отрывков из канонов Просвещения . ( Рассуждения Монтескье « о римлянах» и Фенелона .) « Телемах» Излюбленными были [31]

Переводчиком, внесшим огромный вклад в развитие исламского Просвещения, был египетский священнослужитель Рифаа ат-Тахтави (1801–1873 гг.), который в конце 1820-х годов провел пять лет в Париже , обучая религии мусульманских студентов. Вернувшись в Каир при поддержке Мухаммеда Али (1769–1849), османского наместника Египта, ат-Тахтави стал главой новой языковой школы и начал интеллектуальную революцию, инициировав программу перевода около двух тысяч европейских и европейских языков. Турецкие тома, начиная от древних текстов по географии и геометрии и заканчивая Вольтера биографией Петра Великого , а также «Марсельезой» и всем «Кодексом Наполеона» . Это был самый крупный и значимый импорт иностранной мысли в арабский язык со времен Аббасидов (750–1258 гг.). [32]

Во Франции ат-Тахтави был поражен тем, как французский язык... постоянно обновлялся, чтобы соответствовать современному образу жизни. Тем не менее, арабский язык имеет свои собственные источники переосмысления. Корневая система, которую арабский язык разделяет с другими семитскими языками, такими как иврит, способна расширять значения слов, используя структурированные вариации согласных : например, слово «самолет» имеет тот же корень, что и слово «птица». [33]

Движение по переводу английских и европейских текстов изменило арабский и османско -турецкий языки, а новые слова, упрощенный синтаксис и прямота стали цениться по сравнению с предыдущими извилистыми идеями. Образованные арабы и турки, осваивающие новые профессии и модернизированную государственную службу, выражали скептицизм , пишет Кристофер де Беллег , «со свободой, которую сегодня редко можно увидеть… Законное знание больше не определялось текстами в религиозных школах, интерпретируемыми для большинства». часть с отупляющей буквальностью стала включать практически любое интеллектуальное произведение в любой точке мира». Одним из неологизмов , который в некотором смысле стал характеризовать внедрение новых идей посредством перевода, была «дарвиния» , или « дарвинизм ». [31]

Одним из самых влиятельных либеральных исламских мыслителей того времени был Мухаммад Абдо (1849–1905), высший судебный орган Египта — его главный муфтий — на рубеже 20-го века и поклонник Дарвина , который в 1903 году посетил сторонника Дарвина Герберта Спенсера в его дом в Брайтоне . Взгляд Спенсера на общество как на организм со своими собственными законами эволюции соответствовал идеям Абду. [34]

После Первой мировой войны , когда Великобритания и Франция разделили между собой страны Ближнего Востока, за исключением Турции, в соответствии с соглашением Сайкса-Пико — в нарушение торжественных военных обещаний послевоенной арабской автономии — последовала немедленная реакция: мусульмане «Братство» В Египте возникло , Дом Саудов захватил Хиджаз и Турции к власти пришли режимы, возглавляемые армейскими офицерами , а в Иране . «[Б]о всех нелиберальных течений современного Ближнего Востока, — пишет де Беллег , — исламизм и милитаризм получили главный импульс от западных строителей империй ». Как это часто бывает в странах, переживающих социальный кризис, стремлениям переводчиков и модернизаторов мусульманского мира, таких как Мухаммад Абдо , в значительной степени пришлось уступить ретроградным течениям. [35]

Верность и прозрачность

[ редактировать ]

Верность (или «верность») и счастье [36] (или прозрачность ), двойственные идеалы в переводе часто (хотя и не всегда) противоречат друг другу. Французский критик 17-го века придумал фразу « les belles infidèles », чтобы предположить, что переводы могут быть либо точными, либо красивыми, но не тем и другим одновременно. [с] Верность — это степень, в которой перевод точно передает смысл исходного текста без искажений. Прозрачность — это степень, в которой перевод кажется носителю целевого языка изначально написанным на этом языке и соответствует его грамматике, синтаксису и идиоме. Джон Драйден (1631–1700) писал в своем предисловии к антологии переводов «Сильва» :

Там, где я удалил некоторые из выражений [первоначальных авторов] и сократил их, возможно, это было связано с тем, что то, что было красиво на греческом или латыни, не выглядело бы таким блестящим на английском языке; и там, где я их расширил, мне бы хотелось, чтобы ложные критики не всегда думали, что эти мысли полностью мои, но что они либо тайно содержатся в Поэте, либо могут быть справедливо выведены из него; или, по крайней мере, если оба этих соображения не оправдаются, то мое собственное совпадает с его и что, если бы он был жив и был англичанином, они были бы такими, какими он, вероятно, написал бы. [38]

Перевод, отвечающий критерию верности (верности), называется «правдивым»; перевод, отвечающий критерию прозрачности, « идиоматический ». В зависимости от данного перевода эти два качества не могут быть взаимоисключающими. Критерии оценки точности перевода различаются в зависимости от предмета, типа и использования текста, его литературных качеств, социального или исторического контекста и т. д. Критерии оценки прозрачности перевода кажутся более простыми: унидиоматический перевод. «звучит неправильно» и, в крайних случаях дословного перевода, часто приводит к явной ерунде.

Тем не менее, в определенных контекстах переводчик может сознательно стремиться выполнить дословный перевод. Переводчики литературных, религиозных или исторических текстов часто максимально точно придерживаются исходного текста, расширяя границы целевого языка для создания унидиоматического текста. Также переводчик может заимствовать выражения из исходного языка, чтобы придать «местный колорит».

Хотя в современной западной переводческой практике доминируют двойственные понятия «верность» и «прозрачность», это не всегда так. Были периоды, особенно в доклассическом Риме и в XVIII веке, когда многие переводчики выходили за пределы собственно перевода в область адаптации . Адаптированный перевод сохраняет актуальность в некоторых незападных традициях. Индийский индийских эпос « Рамаяна » существует во многих версиях на разных языках , и истории в каждой из них разные. Подобные примеры можно найти в средневековой христианской литературе, текст которой адаптировался к местным обычаям и нравам.

Многие теории непрозрачного перевода основаны на концепциях немецкого романтизма , наиболее очевидное влияние которого оказал немецкий теолог и философ Фридрих Шлейермахер . В своей основополагающей лекции «О различных методах перевода» (1813 г.) он различал методы перевода, которые движут «писателя к [читателю]», то есть прозрачность, и те, которые движут «читателя к [автору]». т. е. крайняя верность чуждости исходного текста. Шлейермахер предпочитал последний подход; однако им двигало не столько желание охватить иностранцев, сколько националистическое желание противостоять культурному доминированию Франции и продвигать немецкую литературу. [ нужна ссылка ] .

В последние десятилетия среди видных сторонников такого «непрозрачного» перевода были французский ученый Антуан Берман , который выявил двенадцать деформирующих тенденций, присущих большинству прозаических переводов. [39] и американский теоретик Лоуренс Венути , который призвал переводчиков применять «иностранные» стратегии перевода, а не приручать их. [40]

Эквивалентность

[ редактировать ]Вопрос о верности и прозрачности также формулировался с точки зрения соответственно « формальной эквивалентности» и « динамической [или функциональной ] эквивалентности» — выражений, связанных с переводчиком Юджином Нидой и первоначально придуманных для описания способов перевода Библии ; но оба подхода применимы к любому переводу. «Формальная эквивалентность» соответствует «метафразу», а «динамическая эквивалентность» — «перефразу». «Формальная эквивалентность» (достигаемая посредством «буквального» перевода) пытается передать текст буквально или «дословно» (последнее выражение само по себе является дословным переводом классического латинского verbum pro verbo ) – при необходимости, за счет особенностей, естественных для целевого языка. Напротив, «динамическая эквивалентность» (или « функциональная эквивалентность») передает основные мысли, выраженные в исходном тексте, - при необходимости за счет буквальности, исходной семемы и порядка слов исходного текста , активного и пассивного залога и т. д.

Однако между формальной и функциональной эквивалентностью нет четкой границы. Напротив, они представляют собой спектр подходов к переводу. Каждый из них используется в разное время и в разных контекстах одним и тем же переводчиком и в разных местах одного и того же текста – иногда одновременно. Грамотный перевод предполагает разумное сочетание формальных и функциональных эквивалентов . [41]

Распространенные ошибки при переводе, особенно когда их практикуют неопытные переводчики, связаны с ложными эквивалентами, такими как « ложные друзья ». [42] и ложные родственники .

Исходный и целевой языки

[ редактировать ]В практике перевода исходным языком является язык, с которого осуществляется перевод, а целевым языком – также называемый языком-рецептором. [43] [44] – язык, на который осуществляется перевод. [45] Трудности при переводе могут возникнуть из-за лексических и синтаксических различий между исходным языком и целевым языком, причем эти различия, как правило, больше между двумя языками, принадлежащими к разным языковым семьям . [46]

переводчика Часто исходным языком является второй язык переводчика , а целевым языком — первый язык . [47] Однако в некоторых географических регионах исходным языком является первый язык переводчика, поскольку недостаточно людей говорят на исходном языке как втором языке. [48] Например, исследование 2005 года показало, что 89% профессиональных словенских переводчиков переводят на свой второй язык, обычно на английский. [48] В тех случаях, когда исходный язык является первым языком переводчика, процесс перевода обозначается различными терминами, включая «перевод на неродной язык», «перевод на второй язык», «обратный перевод», «обратный перевод». ", "услуга перевода" и "перевод от А до Б". [48] Процесс обычно начинается с полного и углубленного анализа исходного текста на исходном языке, обеспечивающего полное понимание и понимание, прежде чем приступить к фактическому переводу. [49]

Перевод для специализированных или профессиональных областей также требует практического знания соответствующей терминологии в этой области. Например, перевод юридического текста требует не только свободного владения соответствующими языками, но и знания терминологии, специфичной для правовой сферы на каждом языке. [50]

Хотя форма и стиль исходного языка часто не могут быть воспроизведены на целевом языке, смысл и содержание могут быть воспроизведены. Лингвист Роман Якобсон зашел так далеко, что заявил, что весь когнитивный опыт можно классифицировать и выразить на любом живом языке. [51] Лингвист Гилад Цукерманн предполагает, что ограничения заключаются не в переводе как таковом, а, скорее, в элегантном переводе. [52] : 219

Исходный и целевой тексты

[ редактировать ]В переводе исходный текст ( ST ) — это текст, написанный на данном исходном языке, который должен быть или был переведен на другой язык, а целевой текст ( TT ) — это переведенный текст, написанный на предполагаемом целевом языке. который является результатом перевода данного исходного текста. Согласно определению перевода Джереми Мандея , «процесс перевода между двумя разными письменными языками включает в себя изменение исходного письменного текста (исходного текста или ST) на исходном устном языке (исходном языке или SL) в письменный». текст (целевой текст или TT) на другом устном языке (целевой язык или TL)». [53] Термины «исходный текст» и «целевой текст» предпочтительнее «оригинала» и «перевода», поскольку они не имеют одинаковых положительных и отрицательных оценочных суждений.

Ученые-переводчики, в том числе Юджин Нида и Питер Ньюмарк, представили различные подходы к переводу как категории, ориентированные на исходный текст или ориентированные на целевой текст. [54]

Обратный перевод

[ редактировать ]«Обратный перевод» — это перевод переведенного текста обратно на язык исходного текста, выполненный без ссылки на исходный текст. Сравнение обратного перевода с исходным текстом иногда используется для проверки точности исходного перевода, так же как точность математической операции иногда проверяется путем ее изменения. [55] Но результаты таких операций обратного перевода, хотя и полезны в качестве приблизительных проверок, не всегда абсолютно надежны. [56] Обратный перевод, как правило, должен быть менее точным, чем обратный расчет, поскольку лингвистические символы ( слова ) часто неоднозначны , тогда как математические символы намеренно однозначны. В контексте машинного перевода обратный перевод также называется «переводом туда и обратно». Когда выполняются переводы материалов, используемых в медицинских клинических исследованиях , таких как формы информированного согласия часто требуют обратного перевода , комитет по этике или институциональный наблюдательный совет . [57]

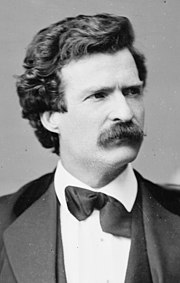

Марк Твен предоставил юмористическое свидетельство частой ненадежности обратного перевода, когда он выпустил собственный обратный перевод французского перевода своего рассказа « Знаменитая прыгающая лягушка из округа Калаверас ». Он опубликовал свой обратный перевод в томе 1903 года вместе со своим англоязычным оригиналом, французским переводом и «Частной историей истории о «прыгающей лягушке». Последний включал краткую адаптацию его рассказа, который, по утверждению Твена, появился без указания авторства Твена в « Сочинении греческой прозы» профессора Сиджвика (стр. 116) под названием «Афинянин и лягушка»; какое-то время адаптация рассматривалась как независимый древнегреческий предшественник рассказа Твена «Прыгающая лягушка». [58]

Когда документ сохраняется только в переводе, а оригинал утерян, исследователи иногда предпринимают обратный перевод, чтобы восстановить исходный текст. Примером может служить роман «Рукопись Сарагосы» польского аристократа Яна Потоцкого (1761–1815), написавшего роман на французском языке и анонимно опубликовавшего его фрагменты в 1804 и 1813–1814 годах. Части оригинальной рукописи на французском языке впоследствии были утеряны; однако недостающие фрагменты сохранились в польском переводе, сделанном Эдмундом Хойецким в 1847 году на основе полной французской копии, которая с тех пор была утеряна. С тех пор были созданы французские версии полной рукописи Сарагосы , основанные на сохранившихся французских фрагментах и французских версиях, которые были обратно переведены с польской версии Хойецкого. [59]

Многие работы влиятельного классического врача Галена сохранились только в средневековых арабских переводах. Некоторые из них сохранились только в латинских переводах эпохи Возрождения с арабского языка, что на секунду отличается от оригинала. Чтобы лучше понять Галена, ученые предприняли попытку обратного перевода таких работ, чтобы восстановить греческий оригинал . [ нужна ссылка ]

Когда историки подозревают, что документ на самом деле является переводом с другого языка, обратный перевод на этот гипотетический язык оригинала может предоставить подтверждающие доказательства, показав, что такие характеристики, как идиомы , игра слов , своеобразные грамматические структуры и т. д., на самом деле заимствованы из оригинала. язык. Например, известный текст народных сказок Тиля Уленшпигеля написан на верхненемецком языке, но содержит каламбуры, которые работают только при обратном переводе на нижненемецкий язык . Это кажется очевидным свидетельством того, что эти сказки (или, по крайней мере, большая часть их) изначально были написаны на нижненемецком языке и переведены на верхненемецкий переводчиком- переметафрастистом .

Сторонники главенства арамейского языка — мнения, что христианский Новый Завет или его источники изначально были написаны на арамейском языке — стремятся доказать свою правоту, показывая, что сложные отрывки в существующем греческом тексте Нового Завета имеют гораздо больше смысла при обратном переводе. на арамейский: что, например, некоторые непонятные упоминания на самом деле являются арамейскими каламбурами, которые не работают в греческом языке. Из-за подобных указаний считается, что гностическое Евангелие от Иуды II века , сохранившееся только на коптском языке , изначально было написано на греческом языке.

Джон Драйден (1631–1700), выдающийся англоязычный литературный деятель своего времени, с помощью обратного перевода иллюстрирует влияние переводчиков на эволюцию языков и литературных стилей. Считается, что Драйден был первым, кто предположил, что английские предложения не должны заканчиваться предлогами, поскольку латинские предложения не могут заканчиваться предлогами. [60] [61] Драйден ввел запрет на « застревание предлогов » в 1672 году, когда он возражал против фразы Бена Джонсона 1611 года «тела, от которых боялись эти души», хотя он не привел обоснования своего предпочтения. [62] Драйден часто переводил свои сочинения на латынь, чтобы проверить, было ли его письмо кратким и элегантным, поскольку латынь считалась элегантным и долговечным языком, с которым можно сравнивать; затем он перевел свое письмо обратно на английский в соответствии с употреблением латинской грамматики. Поскольку в латыни нет предложений, оканчивающихся предлогами, Драйден, возможно, применил латинскую грамматику к английскому языку, сформировав тем самым спорное правило отсутствия предлогов, заканчивающихся предложениями , которое впоследствии было принято другими авторами. [63] [д]

Переводчики

[ редактировать ]Компетентные переводчики обладают следующими качествами:

- очень хорошее знание языка, письменного и устного, с которого они переводят (исходный язык);

- отличное , владение языком на который переводят (целевой язык);

- знание тематики переводимого текста;

- глубокое понимание этимологических и идиоматических коррелятов между двумя языками, включая социолингвистический регистр , когда это необходимо; и

- точно настроенное чувство того, когда метафразировать («переводить буквально»), а когда перефразировать , чтобы обеспечить истинные, а не ложные эквиваленты между текстами на исходном и целевом языках. [64]

Компетентный переводчик не только двуязычен, но и двуязычен . Язык — это не просто набор слов и правил грамматики и синтаксиса для создания предложений , но также обширная взаимосвязанная система коннотаций и культурных отсылок, освоение которой, как пишет лингвист Марио Пей , «близко к тому, чтобы стать делом всей жизни». [65] Сложность задачи переводчика невозможно переоценить; один автор предполагает, что для того, чтобы стать опытным переводчиком - после того, как он уже приобрел хорошие базовые знания как языков, так и культур - может потребоваться как минимум десятилетний опыт работы. С этой точки зрения было бы серьезным заблуждением предполагать, что человек, достаточно свободно владеющий двумя языками, уже в силу одного этого факта будет постоянно компетентен переводить между ними. [19]

Майкл Вуд , почетный профессор Принстонского университета , пишет: «[Т]перевод, как и сам язык, включает в себя контексты, условности, класс, иронию, позу и многие другие области, в которых проявляются речевые акты . Вот почему он помогает сравнивать переводы [ данного произведения].» [66]

Эмили Уилсон , профессор классических исследований в Пенсильванском университете и сама переводчик, пишет: «[Мне] [трудно] сделать хороший литературный перевод. Это, конечно, верно в отношении переводов древнегреческих и римских текстов, но то же самое относится и к литературному переводу в целом: это очень сложно . Группа из одного человека . И большинство групп, состоящих из одного человека, звучат не очень хорошо». [67]

Когда в 1921 году, за три года до своей смерти, англоязычный писатель Джозеф Конрад , долгое время мало знакомый с повседневной разговорной польской речью, попытался перевести на английский Бруно Винавера короткую польскоязычную пьесу «Книга Иова ». предсказуемо упустил многие важные нюансы современного польского языка. [68]

Роль переводчика по отношению к оригинальному тексту сравнивают с ролями других художников-интерпретаторов, например, музыканта или актера, интерпретирующего произведение музыкального или драматического искусства. Перевод, особенно текста любой сложности (как и другая деятельность человека) [69] ), предполагает интерпретацию : необходимо сделать выбор, что подразумевает интерпретацию. [16] [и] [ф] Марк Полиццотти пишет: «Хороший перевод предлагает не воспроизведение произведения, а интерпретацию, новое представление, точно так же, как исполнение пьесы или сонаты является представлением сценария или партитуры , одним из многих возможных представлений. " [71] Перевод текста любой сложности, как и произведение искусства, уникален и неповторим.

Конрад, чьи произведения Здислав Найдер охарактеризовал как граничащие с «автопереводом» польских и французских лингвистических личностей Конрада, [72] посоветовал своей племяннице и польской переводчице Аниеле Загурской : «[D] не беспокойтесь о том, чтобы быть слишком скрупулезным ... Я могу сказать вам (по-французски), что, по моему мнению, лучше интерпретировать, чем переводить [лучше интерпретировать чем переводить] ... Следовательно, речь идет о поиске эквивалентов. И здесь, моя дорогая, я прошу вас руководствоваться скорее своим темпераментом, чем суровой совестью ... [Тогда речь идет о поиске эквивалентные выражения. И вот, моя дорогая, я прошу тебя позволить себе руководствоваться больше своим темпераментом, чем строгой совестью...]" [73] Конрад посоветовал другому переводчику, что главное условие хорошего перевода — это то, чтобы он был «идиоматическим». «Ибо в идиоме есть ясность языка, сила языка и его живописность — под последним я подразумеваю способность образовывать слова». [74] Конрад считал, что английский перевод « Марселя Пруста » A la recherche du temps perdu (« В поисках утраченного времени» — или, в переводе Скотта Монкриффа, «Воспоминания о прошлом ») предпочтительнее французского оригинала. [75] [г]

Эмили Уилсон пишет, что «перевод всегда включает в себя интерпретацию и [требует] от каждого переводчика… как можно глубже задуматься над каждым вербальным, поэтическим и интерпретативным выбором ». [76] Перевод не только самых простых кратких текстов требует кропотливого внимательного чтения исходного текста и чернового варианта перевода, чтобы устранить двусмысленности, присущие языку , и тем самым асимптотически приблизиться к наиболее точной передаче исходного текста. [77]

Для переводчика часть двусмысленности связана со структурой человеческого языка. Психолог и ученый-невролог Гэри Маркус отмечает, что «практически каждое предложение [которое генерируют люди] неоднозначно , часто во многих смыслах. Наш мозг настолько хорошо понимает язык, что мы обычно этого не замечаем». [78] Примером лингвистической двусмысленности является «проблема устранения неоднозначности местоимений» («PDP»): машина не имеет возможности определить, к кому или чему относится местоимение в предложении, например «он», «она» или «оно». . [79] Такое устранение неоднозначности не является непогрешимым и для человека.

Двусмысленность беспокоит как переводчиков, так и – как труды поэта и литературного критика Уильяма Эмпсона показали – литературных критиков . Двусмысленность может быть желательной, даже необходимой в поэзии и дипломатии ; в обычной прозе это может быть более проблематично . [80]

Отдельные выражения – слова , фразы , предложения – таят в себе коннотации . Как показывает Эмпсон, любая часть языка кажется подверженной «альтернативным реакциям», или, как однажды написал Джозеф Конрад: «Ни одно английское слово не имеет четких границ». Все выражения, по мнению Конрада, несли в себе столько коннотаций, что были не более чем «инструментами для возбуждения размытых эмоций». [81]

Кристофер Каспарек также предупреждает, что грамотный перевод – аналогично изложению в математике теорем Курта Гёделя о неполноте – обычно требует больше информации о предмете, чем присутствует в фактическом исходном тексте . Поэтому перевод текста любой сложности обычно требует определенных исследований со стороны переводчика. [77]

Перед переводчиком стоят две противоречивые задачи: при переводе стремиться к всезнанию текста; и, просматривая получившийся перевод, принять факт незнакомства читателя с ним. Аналогично, «[в] этом процессе переводчик также постоянно колеблется между соответствующими лингвистическими и культурными особенностями своих двух языков». [77]

Так, пишет Каспарек, «Перевод текста любой сложности, как и исполнение музыкального или драматического произведения, предполагает интерпретацию : необходимо сделать выбор, что влечет за собой интерпретацию». Бернард Шоу , стремясь к удачному пониманию литературных произведений, писал в предисловии к его книге 1901 года « Три пьесы для пуритан» : «Я бы отдал полдюжины пьес Шекспира за одно из предисловий, которые он должен был написать». [77]

Именно из-за неизбежной необходимости интерпретации – в контексте истории о переводах Септуагинты некоторых библейских Ветхого Завета книг в III веке до нашей эры с иврита на греческий койне – не бывает двух переводов литературного произведения, сделанных разными руками или одной рукой одновременно. в разное время, скорее всего, будут идентичными. Как заметил Леонардо да Винчи ? Пол Валери ? ЭМ Форстер ? Пабло Пикассо ? всеми ими? – «Произведение искусства никогда не бывает законченным, его можно только оставить». [77]

Translators may render only parts of the original text, provided that they inform readers of that action. But a translator should not assume the role of censor and surreptitiously delete or bowdlerize passages merely to please a political or moral interest.[82]

Translating has served as a school of writing for many an author, much as the copying of masterworks of painting has schooled many a novice painter.[83] A translator who can competently render an author's thoughts into the translator's own language, should certainly be able to adequately render, in his own language, any thoughts of his own. Translating (like analytic philosophy) compels precise analysis of language elements and of their usage. In 1946 the poet Ezra Pound, then at St. Elizabeth's Hospital, in Washington, D.C., advised a visitor, the 18-year-old beginning poet W.S. Merwin: "The work of translation is the best teacher you'll ever have."[84][h] Merwin, translator-poet who took Pound's advice to heart, writes of translation as an "impossible, unfinishable" art.[86]

Translators, including monks who spread Buddhist texts in East Asia, and the early modern European translators of the Bible, in the course of their work have shaped the very languages into which they have translated. They have acted as bridges for conveying knowledge between cultures; and along with ideas, they have imported from the source languages, into their own languages, loanwords and calques of grammatical structures, idioms, and vocabulary.

Interpreting

[edit]

Interpreting is the facilitation of oral or sign-language communication, either simultaneously or consecutively, between two, or among three or more, speakers who are not speaking, or signing, the same language. The term "interpreting," rather than "interpretation," is preferentially used for this activity by Anglophone interpreters and translators, to avoid confusion with other meanings of the word "interpretation."

Unlike English, many languages do not employ two separate words to denote the activities of written and live-communication (oral or sign-language) translators.[i] Even English does not always make the distinction, frequently using "translating" as a synonym for "interpreting."

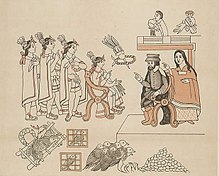

Interpreters have sometimes played crucial roles in human history. A prime example is La Malinche, also known as Malintzin, Malinalli and Doña Marina, an early-16th-century Nahua woman from the Mexican Gulf Coast. As a child she had been sold or given to Maya slave-traders from Xicalango, and thus had become bilingual. Subsequently, given along with other women to the invading Spaniards, she became instrumental in the Spanish conquest of Mexico, acting as interpreter, adviser, intermediary and lover to Hernán Cortés.[88]

Nearly three centuries later, in the United States, a comparable role as interpreter was played for the Lewis and Clark Expedition of 1804–6 by Sacagawea. As a child, the Lemhi Shoshone woman had been kidnapped by Hidatsa Indians and thus had become bilingual. Sacagawea facilitated the expedition's traverse of the North American continent to the Pacific Ocean.[89]

The famous Chinese man of letters Lin Shu (1852 – 1924), who knew no foreign languages, rendered Western literary classics into Chinese with the help of his friend Wang Shouchang (王壽昌), who had studied in France. Wang interpreted the texts for Lin, who rendered them into Chinese. Lin's first such translation, 巴黎茶花女遺事 (Past Stories of the Camellia-woman of Paris – Alexandre Dumas, fils's, La Dame aux Camélias), published in 1899, was an immediate success and was followed by many more translations from the French and the English.[90]

Sworn translation

[edit]Sworn translation, also called "certified translation," aims at legal equivalence between two documents written in different languages. It is performed by someone authorized to do so by local regulations, which vary widely from country to country. Some countries recognize self-declared competence. Others require the translator to be an official state appointee. In some countries, such as the United Kingdom, certain government institutions require that translators be accredited by certain translation institutes or associations in order to be able to carry out certified translations.

Telephone

[edit]Many commercial services exist that will interpret spoken language via telephone. There is also at least one custom-built mobile device that does the same thing. The device connects users to human interpreters who can translate between English and 180 other languages.[91]

Internet

[edit]Web-based human translation is generally favored by companies and individuals that wish to secure more accurate translations. In view of the frequent inaccuracy of machine translations, human translation remains the most reliable, most accurate form of translation available.[92] With the recent emergence of translation crowdsourcing,[93][94] translation memory techniques, and internet applications,[citation needed] translation agencies have been able to provide on-demand human-translation services to businesses, individuals, and enterprises.

While not instantaneous like its machine counterparts such as Google Translate and Babel Fish (now defunct), as of 2010 web-based human translation has been gaining popularity by providing relatively fast, accurate translation of business communications, legal documents, medical records, and software localization.[95] Web-based human translation also appeals to private website users and bloggers.[96] Contents of websites are translatable but URLs of websites are not translatable into other languages. Language tools on the internet provide help in understanding text.

Computer assist

[edit]Computer-assisted translation (CAT), also called "computer-aided translation," "machine-aided human translation" (MAHT) and "interactive translation," is a form of translation wherein a human translator creates a target text with the assistance of a computer program. The machine supports a human translator.

Computer-assisted translation can include standard dictionary and grammar software. The term, however, normally refers to a range of specialized programs available to the translator, including translation memory, terminology-management, concordance, and alignment programs.

These tools speed up and facilitate human translation, but they do not provide translation. The latter is a function of tools known broadly as machine translation. The tools speed up the translation process by assisting the human translator by memorizing or committing translations to a database (translation memory database) so that if the same sentence occurs in the same project or a future project, the content can be reused. This translation reuse leads to cost savings, better consistency and shorter project timelines.

Machine translation

[edit]Machine translation (MT) is a process whereby a computer program analyzes a source text and, in principle, produces a target text without human intervention. In reality, however, machine translation typically does involve human intervention, in the form of pre-editing and post-editing.[97] With proper terminology work, with preparation of the source text for machine translation (pre-editing), and with reworking of the machine translation by a human translator (post-editing), commercial machine-translation tools can produce useful results, especially if the machine-translation system is integrated with a translation memory or translation management system.[98]

Unedited machine translation is publicly available through tools on the Internet such as Google Translate, Almaany,[99] Babylon, DeepL Translator, and StarDict. These produce rough translations that, under favorable circumstances, "give the gist" of the source text. With the Internet, translation software can help non-native-speaking individuals understand web pages published in other languages. Whole-page-translation tools are of limited utility, however, since they offer only a limited potential understanding of the original author's intent and context; translated pages tend to be more erroneously humorous and confusing than enlightening.

Interactive translations with pop-up windows are becoming more popular. These tools show one or more possible equivalents for each word or phrase. Human operators merely need to select the likeliest equivalent as the mouse glides over the foreign-language text. Possible equivalents can be grouped by pronunciation. Also, companies such as Ectaco produce pocket devices that provide machine translations.

Relying exclusively on unedited machine translation, however, ignores the fact that communication in human language is context-embedded and that it takes a person to comprehend the context of the original text with a reasonable degree of probability. It is certainly true that even purely human-generated translations are prone to error; therefore, to ensure that a machine-generated translation will be useful to a human being and that publishable-quality translation is achieved, such translations must be reviewed and edited by a human.[j] Claude Piron writes that machine translation, at its best, automates the easier part of a translator's job; the harder and more time-consuming part usually involves doing extensive research to resolve ambiguities in the source text, which the grammatical and lexical exigencies of the target language require to be resolved.[101] Such research is a necessary prelude to the pre-editing necessary in order to provide input for machine-translation software, such that the output will not be meaningless.[97]

The weaknesses of pure machine translation, unaided by human expertise, are those of artificial intelligence itself.[102] As of 2018, professional translator Mark Polizzotti held that machine translation, by Google Translate and the like, was unlikely to threaten human translators anytime soon, because machines would never grasp nuance and connotation.[103] Writes Paul Taylor: "Perhaps there is a limit to what a computer can do without knowing that it is manipulating imperfect representations of an external reality."[104]

Literary translation

[edit]

Translation of literary works (novels, short stories, plays, poems, etc.) is considered a literary pursuit in its own right. Notable in Canadian literature specifically as translators are figures such as Sheila Fischman, Robert Dickson, and Linda Gaboriau; and the Canadian Governor General's Awards annually present prizes for the best English-to-French and French-to-English literary translations.

Other writers, among many who have made a name for themselves as literary translators, include Vasily Zhukovsky, Tadeusz Boy-Żeleński, Vladimir Nabokov, Jorge Luis Borges, Robert Stiller, Lydia Davis, Haruki Murakami, Achy Obejas, and Jhumpa Lahiri.

In the 2010s a substantial gender imbalance was noted in literary translation into English,[105] with far more male writers being translated than women writers. In 2014 Meytal Radzinski launched the Women in Translation campaign to address this.[106][107][108]

History

[edit]The first important translation in the West was that of the Septuagint, a collection of Jewish Scriptures translated into early Koine Greek in Alexandria between the 3rd and 1st centuries BCE. The dispersed Jews had forgotten their ancestral language and needed Greek versions (translations) of their Scriptures.[109]

Throughout the Middle Ages, Latin was the lingua franca of the western learned world. The 9th-century Alfred the Great, king of Wessex in England, was far ahead of his time in commissioning vernacular Anglo-Saxon translations of Bede's Ecclesiastical History and Boethius' Consolation of Philosophy. Meanwhile, the Christian Church frowned on even partial adaptations of St. Jerome's Vulgate of c. 384 CE,[110] the standard Latin Bible.

In Asia, the spread of Buddhism led to large-scale ongoing translation efforts spanning well over a thousand years. The Tangut Empire was especially efficient in such efforts; exploiting the then newly invented block printing, and with the full support of the government (contemporary sources describe the Emperor and his mother personally contributing to the translation effort, alongside sages of various nationalities), the Tanguts took mere decades to translate volumes that had taken the Chinese centuries to render.[citation needed]

The Arabs undertook large-scale efforts at translation. Having conquered the Greek world, they made Arabic versions of its philosophical and scientific works. During the Middle Ages, translations of some of these Arabic versions were made into Latin, chiefly at Córdoba in Spain.[111] King Alfonso X the Wise of Castile in the 13th century promoted this effort by founding a Schola Traductorum (School of Translation) in Toledo. There Arabic texts, Hebrew texts, and Latin texts were translated into the other tongues by Muslim, Jewish, and Christian scholars, who also argued the merits of their respective religions. Latin translations of Greek and original Arab works of scholarship and science helped advance European Scholasticism, and thus European science and culture.

The broad historic trends in Western translation practice may be illustrated on the example of translation into the English language.

The first fine translations into English were made in the 14th century by Geoffrey Chaucer, who adapted from the Italian of Giovanni Boccaccio in his own Knight's Tale and Troilus and Criseyde; began a translation of the French-language Roman de la Rose; and completed a translation of Boethius from the Latin. Chaucer founded an English poetic tradition on adaptations and translations from those earlier-established literary languages.[111]

The first great English translation was the Wycliffe Bible (c. 1382), which showed the weaknesses of an underdeveloped English prose. Only at the end of the 15th century did the great age of English prose translation begin with Thomas Malory's Le Morte d'Arthur—an adaptation of Arthurian romances so free that it can, in fact, hardly be called a true translation. The first great Tudor translations are, accordingly, the Tyndale New Testament (1525), which influenced the Authorized Version (1611), and Lord Berners' version of Jean Froissart's Chronicles (1523–25).[111]

Meanwhile, in Renaissance Italy, a new period in the history of translation had opened in Florence with the arrival, at the court of Cosimo de' Medici, of the Byzantine scholar Georgius Gemistus Pletho shortly before the fall of Constantinople to the Turks (1453). A Latin translation of Plato's works was undertaken by Marsilio Ficino. This and Erasmus' Latin edition of the New Testament led to a new attitude to translation. For the first time, readers demanded rigor of rendering, as philosophical and religious beliefs depended on the exact words of Plato, Aristotle and Jesus.[111]

Non-scholarly literature, however, continued to rely on adaptation. France's Pléiade, England's Tudor poets, and the Elizabethan translators adapted themes by Horace, Ovid, Petrarch and modern Latin writers, forming a new poetic style on those models. The English poets and translators sought to supply a new public, created by the rise of a middle class and the development of printing, with works such as the original authors would have written, had they been writing in England in that day.[111]

The Elizabethan period of translation saw considerable progress beyond mere paraphrase toward an ideal of stylistic equivalence, but even to the end of this period, which actually reached to the middle of the 17th century, there was no concern for verbal accuracy.[112]

In the second half of the 17th century, the poet John Dryden sought to make Virgil speak "in words such as he would probably have written if he were living and an Englishman". As great as Dryden's poem is, however, one is reading Dryden, and not experiencing the Roman poet's concision. Similarly, Homer arguably suffers from Alexander Pope's endeavor to reduce the Greek poet's "wild paradise" to order. Both works live on as worthy English epics, more than as a point of access to the Latin or Greek.[112]

Throughout the 18th century, the watchword of translators was ease of reading. Whatever they did not understand in a text, or thought might bore readers, they omitted. They cheerfully assumed that their own style of expression was the best, and that texts should be made to conform to it in translation. For scholarship they cared no more than had their predecessors, and they did not shrink from making translations from translations in third languages, or from languages that they hardly knew, or—as in the case of James Macpherson's "translations" of Ossian—from texts that were actually of the "translator's" own composition.[112]

The 19th century brought new standards of accuracy and style. In regard to accuracy, observes J.M. Cohen, the policy became "the text, the whole text, and nothing but the text", except for any bawdy passages and the addition of copious explanatory footnotes.[k] In regard to style, the Victorians' aim, achieved through far-reaching metaphrase (literality) or pseudo-metaphrase, was to constantly remind readers that they were reading a foreign classic. An exception was the outstanding translation in this period, Edward FitzGerald's Rubaiyat of Omar Khayyam (1859), which achieved its Oriental flavor largely by using Persian names and discreet Biblical echoes and actually drew little of its material from the Persian original.[112]

In advance of the 20th century, a new pattern was set in 1871 by Benjamin Jowett, who translated Plato into simple, straightforward language. Jowett's example was not followed, however, until well into the new century, when accuracy rather than style became the principal criterion.[112]

Modern translation

[edit]As a language evolves, texts in an earlier version of the language—original texts, or old translations—may become difficult for modern readers to understand. Such a text may therefore be translated into more modern language, producing a "modern translation" (e.g., a "modern English translation" or "modernized translation").

Such modern rendering is applied either to literature from classical languages such as Latin or Greek, notably to the Bible (see "Modern English Bible translations"), or to literature from an earlier stage of the same language, as with the works of William Shakespeare (which are largely understandable by a modern audience, though with some difficulty) or with Geoffrey Chaucer's Middle-English Canterbury Tales (which is understandable to most modern readers only through heavy dependence on footnotes). In 2015 the Oregon Shakespeare Festival commissioned professional translation of the entire Shakespeare canon, including disputed works such as Edward III,[113] into contemporary vernacular English; in 2019, off-off-Broadway, the canon was premiered in a month-long series of staged readings.[114]

Modern translation is applicable to any language with a long literary history. For example, in Japanese the 11th-century Tale of Genji is generally read in modern translation (see "Genji: modern readership").

Modern translation often involves literary scholarship and textual revision, as there is frequently not one single canonical text. This is particularly noteworthy in the case of the Bible and Shakespeare, where modern scholarship can result in substantive textual changes.

Anna North writes: "Translating the long-dead language Homer used — a variant of ancient Greek called Homeric Greek — into contemporary English is no easy task, and translators bring their own skills, opinions, and stylistic sensibilities to the text. The result is that every translation is different, almost a new poem in itself." An example is Emily Wilson's 2017 translation of Homer's Odyssey, where by conscious choice Wilson "lays bare the morals of its time and place, and invites us to consider how different they are from our own, and how similar."[115]

Modern translation meets with opposition from some traditionalists. In English, some readers prefer the Authorized King James Version of the Bible to modern translations, and Shakespeare in the original of c. 1600 to modern translations.

An opposite process involves translating modern literature into classical languages, for the purpose of extensive reading (for examples, see "List of Latin translations of modern literature").

Poetry

[edit]

Views on the possibility of satisfactorily translating poetry show a broad spectrum, depending partly on the degree of latitude desired by the translator in regard to a poem's formal features (rhythm, rhyme, verse form, etc.), but also relating to how much of the suggestiveness and imagery in the host poem can be recaptured or approximated in the target language. In his 1997 book Le Ton beau de Marot, Douglas Hofstadter argued that a good translation of a poem must convey as much as possible not only of its literal meaning but also of its form and structure (meter, rhyme or alliteration scheme, etc.).[116]

The Russian-born linguist and semiotician Roman Jakobson, however, had in his 1959 paper "On Linguistic Aspects of Translation", declared that "poetry by definition [is] untranslatable". Vladimir Nabokov, another Russian-born author, took a view similar to Jakobson's. He considered rhymed, metrical, versed poetry to be in principle untranslatable and therefore rendered his 1964 English translation of Alexander Pushkin's Eugene Onegin in prose.

Hofstadter, in Le Ton beau de Marot, criticized Nabokov's attitude toward verse translation. In 1999 Hofstadter published his own translation of Eugene Onegin, in verse form.

However, a number of more contemporary literary translators of poetry lean toward Alexander von Humboldt's notion of language as a "third universe" existing "midway between the phenomenal reality of the 'empirical world' and the internalized structures of consciousness."[117] Perhaps this is what poet Sholeh Wolpé, translator of the 12th-century Iranian epic poem The Conference of the Birds, means when she writes:

Twelfth-century Persian and contemporary English are as different as sky and sea. The best I can do as a poet is to reflect one into the other. The sea can reflect the sky with its moving stars, shifting clouds, gestations of the moon, and migrating birds—but ultimately the sea is not the sky. By nature, it is liquid. It ripples. There are waves. If you are a fish living in the sea, you can only understand the sky if its reflection becomes part of the water. Therefore, this translation of The Conference of the Birds, while faithful to the original text, aims at its re-creation into a still living and breathing work of literature.[118]

Poet Sherod Santos writes: "The task is not to reproduce the content, but with the flint and the steel of one's own language to spark what Robert Lowell has called 'the fire and finish of the original.'"[119]According to Walter Benjamin:

While a poet's words endure in his own language, even the greatest translation is destined to become part of the growth of its own language and eventually to perish with its renewal. Translation is so far removed from being the sterile equation of two dead languages that of all literary forms it is the one charged with the special mission of watching over the maturing process of the original language and the birth pangs of its own.[120]

Gregory Hays, in the course of discussing Roman adapted translations of ancient Greek literature, makes approving reference to some views on the translating of poetry expressed by David Bellos, an accomplished French-to-English translator. Hays writes:

Among the idées reçues [received ideas] skewered by David Bellos is the old saw that "poetry is what gets lost in translation." The saying is often attributed to Robert Frost, but as Bellos notes, the attribution is as dubious as the idea itself. A translation is an assemblage of words, and as such it can contain as much or as little poetry as any other such assemblage. The Japanese even have a word (chōyaku, roughly "hypertranslation") to designate a version that deliberately improves on the original.[121]

Book titles

[edit]Book-title translations can be either descriptive or symbolic. Descriptive book titles, for example Antoine de Saint-Exupéry's Le Petit Prince (The Little Prince), are meant to be informative, and can name the protagonist, and indicate the theme of the book. An example of a symbolic book title is Stieg Larsson's The Girl with the Dragon Tattoo, whose original Swedish title is Män som hatar kvinnor (Men Who Hate Women). Such symbolic book titles usually indicate the theme, issues, or atmosphere of the work.

When translators are working with long book titles, the translated titles are often shorter and indicate the theme of the book.[122]

Plays

[edit]The translation of plays poses many problems such as the added element of actors, speech duration, translation literalness, and the relationship between the arts of drama and acting. Successful play translators are able to create language that allows the actor and the playwright to work together effectively.[123] Play translators must also take into account several other aspects: the final performance, varying theatrical and acting traditions, characters' speaking styles, modern theatrical discourse, and even the acoustics of the auditorium, i.e., whether certain words will have the same effect on the new audience as they had on the original audience.[124]

Audiences in Shakespeare's time were more accustomed than modern playgoers to actors having longer stage time.[125] Modern translators tend to simplify the sentence structures of earlier dramas, which included compound sentences with intricate hierarchies of subordinate clauses.[126][127]

Chinese literature

[edit]In translating Chinese literature, translators struggle to find true fidelity in translating into the target language. In The Poem Behind the Poem, Barnstone argues that poetry "can't be made to sing through a mathematics that doesn't factor in the creativity of the translator".[128]

A notable piece of work translated into English is the Wen Xuan, an anthology representative of major works of Chinese literature. Translating this work requires a high knowledge of the genres presented in the book, such as poetic forms, various prose types including memorials, letters, proclamations, praise poems, edicts, and historical, philosophical and political disquisitions, threnodies and laments for the dead, and examination essays. Thus the literary translator must be familiar with the writings, lives, and thought of a large number of its 130 authors, making the Wen Xuan one of the most difficult literary works to translate.[129]

Sung texts

[edit]Translation of a text that is sung in vocal music for the purpose of singing in another language—sometimes called "singing translation"—is closely linked to translation of poetry because most vocal music, at least in the Western tradition, is set to verse, especially verse in regular patterns with rhyme. (Since the late 19th century, musical setting of prose and free verse has also been practiced in some art music, though popular music tends to remain conservative in its retention of stanzaic forms with or without refrains.) A rudimentary example of translating poetry for singing is church hymns, such as the German chorales translated into English by Catherine Winkworth.[l]

Translation of sung texts is generally much more restrictive than translation of poetry, because in the former there is little or no freedom to choose between a versified translation and a translation that dispenses with verse structure. One might modify or omit rhyme in a singing translation, but the assignment of syllables to specific notes in the original musical setting places great challenges on the translator. There is the option in prose sung texts, less so in verse, of adding or deleting a syllable here and there by subdividing or combining notes, respectively, but even with prose the process is almost like strict verse translation because of the need to stick as closely as possible to the original prosody of the sung melodic line.

Other considerations in writing a singing translation include repetition of words and phrases, the placement of rests and punctuation, the quality of vowels sung on high notes, and rhythmic features of the vocal line that may be more natural to the original language than to the target language. A sung translation may be considerably or completely different from the original, thus resulting in a contrafactum.

Translations of sung texts—whether of the above type meant to be sung or of a more or less literal type meant to be read—are also used as aids to audiences, singers and conductors, when a work is being sung in a language not known to them. The most familiar types are translations presented as subtitles or surtitles projected during opera performances, those inserted into concert programs, and those that accompany commercial audio CDs of vocal music. In addition, professional and amateur singers often sing works in languages they do not know (or do not know well), and translations are then used to enable them to understand the meaning of the words they are singing.

Religious texts

[edit]

An important role in history has been played by translation of religious texts. Such translations may be influenced by tension between the text and the religious values the translators wish to convey.[130] For example, Buddhist monks who translated the Indian sutras into Chinese occasionally adjusted their translations to better reflect China's distinct culture, emphasizing notions such as filial piety.

One of the first recorded instances of translation in the West was the 3rd century BCE rendering of some books of the biblical Old Testament from Hebrew into Koine Greek. The translation is known as the "Septuagint", a name that refers to the supposedly seventy translators (seventy-two, in some versions) who were commissioned to translate the Bible at Alexandria, Egypt. According to legend, each translator worked in solitary confinement in his own cell, and all seventy versions proved identical. The Septuagint became the source text for later translations into many languages, including Latin, Coptic, Armenian, and Georgian.

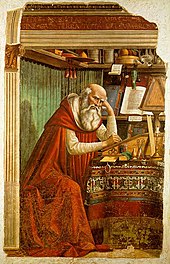

Still considered one of the greatest translators in history, for having rendered the Bible into Latin, is Jerome (347–420 CE), the patron saint of translators. For centuries the Roman Catholic Church used his translation (known as the Vulgate), though even this translation stirred controversy. By contrast with Jerome's contemporary, Augustine of Hippo (354–430 CE), who endorsed precise translation, Jerome believed in adaptation, and sometimes invention, in order to more effectively bring across the meaning. Jerome's colorful Vulgate translation of the Bible includes some crucial instances of "overdetermination". For example, Isaiah's prophecy announcing that the Savior will be born of a virgin, uses the word 'almah, which is also used to describe the dancing girls at Solomon's court, and simply means young and nubile. Jerome, writes Marina Warner, translates it as virgo, "adding divine authority to the virulent cult of sexual disgust that shaped Christian moral theology (the [Moslem] Quran, free from this linguistic trap, does not connect Mariam/Mary's miraculous nature with moral horror of sex)." The apple that Eve offered to Adam, according to Mark Polizzotti, could equally well have been an apricot, orange, or banana; but Jerome liked the pun malus/malum (apple/evil).[36]