Эллинистический период

| История Греции |

|---|

|

|

|

В классической античности эллинистический период охватывает время в истории Средиземноморья после классической Греции , между смертью Александра Великого в 323 г. до н. э. и смертью Клеопатры в 30 г. до н. э. [ 1 ] за которым последовало господство Римской империи , о чем свидетельствует битва при Акциуме в 31 г. до н.э. и римское завоевание Птолемеевского Египта в следующем году, в результате которого было уничтожено последнее крупное эллинистическое королевство. [ 2 ] [ 3 ] Его название происходит от древнегреческого слова «Эллада» ( Ἑλλάς , Hellás ), которое постепенно было признано названием Греции историографический термин начала XIX века «эллинистический» . , от которого произошел [ 4 ] Термин «эллинистический» следует отличать от термина «эллинский» тем, что последний относится к самой Греции, тогда как первый охватывает все древние территории того периода, которые попали под значительное греческое влияние, в частности, эллинизированный Ближний Восток, после завоевания Александра Македонского .

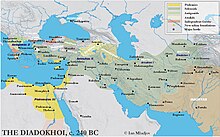

После македонского завоевания империи Ахеменидов в 330 г. до н. э. и ее распада вскоре после этого в результате раздела Вавилона и последующих войн диадохов эллинистические монархии были установлены по всей юго-западной Азии ( империя Селевкидов , Пергамское царство ), северо-восточной Африке. ( Птолемеевское царство ) и Южной Азии ( Греко-Бактрийское царство , Индо-Греческое царство ). [ 5 ] [ 6 ] Это привело к притоку греческих колонистов и экспорту греческой культуры и языка в эти новые сферы, простирающиеся до современной Индии. Эти новые греческие королевства также находились под влиянием местных культур, перенимая местные обычаи там, где это считалось полезным, необходимым или удобным. Таким образом, эллинистическая культура представляет собой слияние древнегреческого мира с миром Западной Азии , Северо-Восточной Африки и Юго-Западной Азии . [7] Результатом этой смеси стал общий аттический греческий диалект, известный как койне-греческий , который стал лингва-франка во всем древнем мире.

During the Hellenistic period, Greek cultural influence reached its peak in the Mediterranean and beyond. Prosperity and progress in the arts, literature, theatre, architecture, music, mathematics, philosophy, and science characterize the era. The Hellenistic period saw the rise of New Comedy, Alexandrian poetry, translation efforts such as the Septuagint, and the philosophies of Stoicism, Epicureanism, and Pyrrhonism. In science, the works of the mathematician Euclid and the polymath Archimedes are exemplary. Sculpture during this period was characterized by intense emotion and dynamic movement, as seen in sculptural works like the Dying Gaul and the Venus de Milo. A form of Hellenistic architecture arose which especially emphasized the building of grand monuments and ornate decorations, as exemplified by structures such as the Pergamon Altar. The religious sphere of Greek religion expanded through syncretic facets to include new gods such as the Greco-Egyptian Serapis, eastern deities such as Attis and Cybele, and a syncretism between Hellenistic culture and Buddhism in Bactria and Northwest India.

Scholars and historians are divided as to which event signals the end of the Hellenistic era. There is a wide chronological range of proposed dates that have included the final conquest of the Greek heartlands by the expansionist Roman Republic in 146 BC following the Achaean War, the final defeat of the Ptolemaic Kingdom at the Battle of Actium in 31 BC, the end of the reign of the emperor Hadrian in AD 138,[8] and the move by the emperor Constantine the Great of the capital of the Roman Empire to Constantinople in AD 330.[9][10] Though this scope of suggested dates demonstrates a range of academic opinion, a generally accepted date by most of scholarship has been that of 31/30 BC.[11][12][13]

Etymology

[edit]The word originated from ancient Greek Ἑλληνιστής (Hellēnistḗs, "one who uses the Greek language"), from Ἑλλάς (Hellás, "Greece"); as if "Hellenist" + "ic".[citation needed]

The idea of a Hellenistic period is a 19th-century concept, and did not exist in ancient Greece. Although words related in form or meaning, e.g. Hellenist (Ancient Greek: Ἑλληνιστής, Hellēnistēs), have been attested since ancient times,[14] it has been attributed to the 19th century German historian Johann Gustav Droysen, who in his classic work Geschichte des Hellenismus (History of Hellenism), coined the term Hellenistic to refer to and define the period when Greek culture spread in the non-Greek world after Alexander's conquest.[15] Following Droysen, Hellenistic and related terms, e.g. Hellenism, have been widely used in various contexts; a notable such use is in Culture and Anarchy by Matthew Arnold, where Hellenism is used in contrast with Hebraism.[16][17]

The major issue with the term Hellenistic lies in its convenience, as the spread of Greek culture was not the generalized phenomenon that the term implies. Some areas of the conquered world were more affected by Greek influences than others. The term Hellenistic also implies that the Greek populations were of majority in the areas in which they settled, but in many cases, the Greek settlers were actually the minority among the native populations. The Greek population and the native population did not always mix; the Greeks moved and brought their own culture, but interaction did not always occur.[citation needed]

Sources

[edit]

While a few fragments exist, there are no complete surviving historical works that date to the hundred years following Alexander's death. The works of the major Hellenistic historians Hieronymus of Cardia (who worked under Alexander, Antigonus I and other successors), Duris of Samos and Phylarchus, which were used by surviving sources, are all lost.[19] The earliest and most credible surviving source for the Hellenistic period is Polybius of Megalopolis (c. 200–118), a statesman of the Achaean League until 168 BC when he was forced to go to Rome as a hostage.[19] His Histories eventually grew to a length of forty books, covering the years 220 to 167 BC.

The most important source after Polybius is Diodorus Siculus who wrote his Bibliotheca historica between 60 and 30 BC and reproduced some important earlier sources such as Hieronymus, but his account of the Hellenistic period breaks off after the battle of Ipsus (301 BC). Another important source, Plutarch's (c. AD 50 – c. 120) Parallel Lives although more preoccupied with issues of personal character and morality, outlines the history of important Hellenistic figures. Appian of Alexandria (late 1st century AD–before 165) wrote a history of the Roman empire that includes information of some Hellenistic kingdoms.[citation needed]

Other sources include Justin's (2nd century AD) epitome of Pompeius Trogus' Historiae Philipicae and a summary of Arrian's Events after Alexander, by Photios I of Constantinople. Lesser supplementary sources include Curtius Rufus, Pausanias, Pliny, and the Byzantine encyclopedia the Suda. In the field of philosophy, Diogenes Laërtius' Lives and Opinions of Eminent Philosophers is the main source; works such as Cicero's De Natura Deorum also provide some further detail of philosophical schools in the Hellenistic period.[citation needed]

Background

[edit]

| ||

|---|---|---|

|

Early rule

Conquest of the Persian Empire

Expedition into India

Death and legacy

Cultural impact

|

||

Ancient Greece had traditionally been a fractious collection of fiercely independent city-states. After the Peloponnesian War (431–404 BC), Greece had fallen under a Spartan hegemony, in which Sparta was pre-eminent but not all-powerful. Spartan hegemony was succeeded by a Theban hegemony after the Battle of Leuctra (371 BC), but after the Battle of Mantinea (362 BC), all of Greece was so weakened that no one state could claim pre-eminence. It was against this backdrop that the ascendancy of Macedon began, under king Philip II. Macedon was located at the periphery of the Greek world, and although its royal family claimed Greek descent, the Macedonians themselves were looked down upon as semi-barbaric by the rest of the Greeks. However, Macedon controlled a large area and had a relatively strong centralized government, in comparison to most Greek states.[20]

Philip II was a strong and expansionist king who took every opportunity to expand Macedonian territory. In 352 BC he annexed Thessaly and Magnesia. In 338 BC, Philip defeated a combined Theban and Athenian army at the Battle of Chaeronea after a decade of desultory conflict. In the aftermath, Philip formed the League of Corinth, effectively bringing the majority of Greece under his direct sway. He was elected Hegemon of the league, and a campaign against the Achaemenid Empire of Persia was planned. However in 336 BC, while this campaign was in its early stages, he was assassinated.[21]

Succeeding his father, Alexander took over the Persian war himself. During a decade of campaigning, Alexander conquered the whole Persian Empire, overthrowing the Persian king Darius III. The conquered lands included Asia Minor, Assyria, the Levant, Egypt, Mesopotamia, Media, Persia, and parts of modern-day Afghanistan, Pakistan, and the steppes of central Asia. The years of constant campaigning had taken their toll, however, and Alexander died in 323 BC.

After his death, the huge territories Alexander had conquered became subject to a strong Greek influence (Hellenization) for the next two or three centuries, until the rise of Rome in the west, and of Parthia in the east. As the Greek and Levantine cultures mingled, the development of a hybrid Hellenistic culture began, and persisted even when isolated from the main centres of Greek culture (for instance, in the Greco-Bactrian kingdom).

It can be argued that some of the changes across the Macedonian Empire after Alexander's conquests and during the rule of the Diadochi would have occurred without the influence of Greek rule. As mentioned by Peter Green, numerous factors of conquest have been merged under the term Hellenistic period. Specific areas conquered by Alexander's invading army, including Egypt and areas of Asia Minor and Mesopotamia "fell" willingly to conquest and viewed Alexander as more of a liberator than a conqueror.[22]

In addition, much of the area conquered would continue to be ruled by the Diadochi, Alexander's generals and successors. Initially the whole empire was divided among them; however, some territories were lost relatively quickly, or only remained nominally under Macedonian rule. After 200 years, only much reduced and rather degenerate states remained,[10] until the conquest of Ptolemaic Egypt by Rome.

The Diadochi

[edit]This section needs additional citations for verification. (February 2021) |

When Alexander the Great died (10 June 323 BC), he left behind a sprawling empire which was composed of many essentially autonomous territories called satrapies. Without a chosen successor there were immediate disputes among his generals as to who should be king of Macedon. These generals became known as the Diadochi (Greek: Διάδοχοι, Diadokhoi, meaning "Successors").

Meleager and the infantry supported the candidacy of Alexander's half-brother, Philip Arrhidaeus, while Perdiccas, the leading cavalry commander, supported waiting until the birth of Alexander's child by Roxana. After the infantry stormed the palace of Babylon, a compromise was arranged – Arrhidaeus (as Philip III) should become king and should rule jointly with Roxana's child, assuming that it was a boy (as it was, becoming Alexander IV). Perdiccas himself would become regent (epimeletes) of the empire, and Meleager his lieutenant. Soon, however, Perdiccas had Meleager and the other infantry leaders murdered and assumed full control.[23] The generals who had supported Perdiccas were rewarded in the partition of Babylon by becoming satraps of the various parts of the empire, but Perdiccas' position was shaky, because, as Arrian writes, "everyone was suspicious of him, and he of them".[24]

The first of the Diadochi wars broke out when Perdiccas planned to marry Alexander's sister Cleopatra and began to question Antigonus I Monophthalmus' leadership in Asia Minor. Antigonus fled for Greece, and then, together with Antipater and Craterus (the satrap of Cilicia who had been in Greece fighting the Lamian war) invaded Anatolia. The rebels were supported by Lysimachus, the satrap of Thrace and Ptolemy, the satrap of Egypt. Although Eumenes, satrap of Cappadocia, defeated the rebels in Asia Minor, Perdiccas himself was murdered by his own generals Peithon, Seleucus, and Antigenes (possibly with Ptolemy's aid) during his invasion of Egypt (c. 21 May to 19 June, 320 BC).[25] Ptolemy came to terms with Perdiccas's murderers, making Peithon and Arrhidaeus regents in his place, but soon these came to a new agreement with Antipater at the Treaty of Triparadisus. Antipater was made regent of the Empire, and the two kings were moved to Macedon. Antigonus remained in charge of Asia Minor, Ptolemy retained Egypt, Lysimachus retained Thrace and Seleucus I controlled Babylon.

The second Diadochi war began following the death of Antipater in 319 BC. Passing over his own son, Cassander, Antipater had declared Polyperchon his successor as Regent.[26] Cassander rose in revolt against Polyperchon (who was joined by Eumenes) and was supported by Antigonus, Lysimachus and Ptolemy. In 317 BC, Cassander invaded Macedonia, attaining control of Macedon, sentencing Olympias to death and capturing the boy king Alexander IV, and his mother. In Asia, Eumenes was betrayed by his own men after years of campaign and was given up to Antigonus who had him executed.

The third war of the Diadochi broke out because of the growing power and ambition of Antigonus. He began removing and appointing satraps as if he were king and also raided the royal treasuries in Ecbatana, Persepolis and Susa, making off with 25,000 talents.[27] Seleucus was forced to flee to Egypt and Antigonus was soon at war with Ptolemy, Lysimachus, and Cassander. He then invaded Phoenicia, laid siege to Tyre, stormed Gaza and began building a fleet. Ptolemy invaded Syria and defeated Antigonus' son, Demetrius Poliorcetes, in the Battle of Gaza of 312 BC which allowed Seleucus to secure control of Babylonia, and the eastern satrapies. In 310 BC, Cassander had young King Alexander IV and his mother Roxana murdered, ending the Argead dynasty which had ruled Macedon for several centuries.

Antigonus then sent his son Demetrius to regain control of Greece. In 307 BC he took Athens, expelling Demetrius of Phaleron, Cassander's governor, and proclaiming the city free again. Demetrius now turned his attention to Ptolemy, defeating his fleet at the Battle of Salamis and taking control of Cyprus.[26] In the aftermath of this victory, Antigonus took the title of king (basileus) and bestowed it on his son Demetrius Poliorcetes, the rest of the Diadochi soon followed suit.[28] Demetrius continued his campaigns by laying siege to Rhodes and conquering most of Greece in 302 BC, creating a league against Cassander's Macedon.

The decisive engagement of the war came when Lysimachus invaded and overran much of western Anatolia, but was soon isolated by Antigonus and Demetrius near Ipsus in Phrygia. Seleucus arrived in time to save Lysimachus and utterly crushed Antigonus at the Battle of Ipsus in 301 BC. Seleucus' war elephants proved decisive, Antigonus was killed, and Demetrius fled back to Greece to attempt to preserve the remnants of his rule there by recapturing a rebellious Athens. Meanwhile, Lysimachus took over Ionia, Seleucus took Cilicia, and Ptolemy captured Cyprus.

After Cassander's death in c. 298 BC, however, Demetrius, who still maintained a sizable loyal army and fleet, invaded Macedon, seized the Macedonian throne (294 BC) and conquered Thessaly and most of central Greece (293–291 BC).[29] He was defeated in 288 BC when Lysimachus of Thrace and Pyrrhus of Epirus invaded Macedon on two fronts, and quickly carved up the kingdom for themselves. Demetrius fled to central Greece with his mercenaries and began to build support there and in the northern Peloponnese. He once again laid siege to Athens after they turned on him, but then struck a treaty with the Athenians and Ptolemy, which allowed him to cross over to Asia Minor and wage war on Lysimachus' holdings in Ionia, leaving his son Antigonus Gonatas in Greece. After initial successes, he was forced to surrender to Seleucus in 285 BC and later died in captivity.[30] Lysimachus, who had seized Macedon and Thessaly for himself, was forced into war when Seleucus invaded his territories in Asia Minor and was defeated and killed in 281 BC at the Battle of Corupedium, near Sardis. Seleucus then attempted to conquer Lysimachus' European territories in Thrace and Macedon, but he was assassinated by Ptolemy Ceraunus ("the thunderbolt"), who had taken refuge at the Seleucid court and then had himself acclaimed as king of Macedon. Ptolemy was killed when Macedon was invaded by Gauls in 279 BC—his head stuck on a spear—and the country fell into anarchy. Antigonus II Gonatas invaded Thrace in the summer of 277 and defeated a large force of 18,000 Gauls. He was quickly hailed as king of Macedon and went on to rule for 35 years.[31]

At this point the tripartite territorial division of the Hellenistic age was in place, with the main Hellenistic powers being Macedon under Demetrius's son Antigonus II Gonatas, the Ptolemaic kingdom under the aged Ptolemy I and the Seleucid empire under Seleucus' son Antiochus I Soter.

Southern Europe

[edit]This section needs additional citations for verification. (February 2021) |

Kingdom of Epirus

[edit]Epirus was a northwestern Greek kingdom in the western Balkans ruled by the Molossian Aeacidae dynasty. Epirus was an ally of Macedon during the reigns of Philip II and Alexander.

In 281 Pyrrhus (nicknamed "the eagle", aetos) invaded southern Italy to aid the city state of Tarentum. Pyrrhus defeated the Romans in the Battle of Heraclea and at the Battle of Asculum. Though victorious, he was forced to retreat due to heavy losses, hence the term "Pyrrhic victory". Pyrrhus then turned south and invaded Sicily but was unsuccessful and returned to Italy. After the Battle of Beneventum (275 BC) Pyrrhus lost all his Italian holdings and left for Epirus.

Pyrrhus then went to war with Macedonia in 275 BC, deposing Antigonus II Gonatas and briefly ruling over Macedonia and Thessaly until 272. Afterwards he invaded southern Greece, and was killed in battle against Argos in 272 BC. After the death of Pyrrhus, Epirus remained a minor power. In 233 BC the Aeacid royal family was deposed and a federal state was set up called the Epirote League. The league was conquered by Rome in the Third Macedonian War (171–168 BC).

Kingdom of Macedon

[edit]

Antigonus II, a student of Zeno of Citium, spent most of his rule defending Macedon against Epirus and cementing Macedonian power in Greece, first against the Athenians in the Chremonidean War, and then against the Achaean League of Aratus of Sicyon. Under the Antigonids, Macedonia was often short on funds, the Pangaeum mines were no longer as productive as under Philip II, the wealth from Alexander's campaigns had been used up and the countryside pillaged by the Gallic invasion.[32] A large number of the Macedonian population had also been resettled abroad by Alexander or had chosen to emigrate to the new eastern Greek cities. Up to two-thirds of the population emigrated, and the Macedonian army could only count on a levy of 25,000 men, a significantly smaller force than under Philip II.[33]

Antigonus II ruled until his death in 239 BC. His son Demetrius II soon died in 229 BC, leaving a child (Philip V) as king, with the general Antigonus Doson as regent. Doson led Macedon to victory in the war against the Spartan king Cleomenes III, and occupied Sparta.

Philip V, who came to power when Doson died in 221 BC, was the last Macedonian ruler with both the talent and the opportunity to unite Greece and preserve its independence against the "cloud rising in the west": the ever-increasing power of Rome. He was known as "the darling of Hellas". Under his auspices the Peace of Naupactus (217 BC) brought the latest war between Macedon and the Greek leagues (the Social War of 220–217 BC) to an end, and at this time he controlled all of Greece except Athens, Rhodes and Pergamum.

In 215 BC Philip, with his eye on Illyria, formed an alliance with Rome's enemy Hannibal of Carthage, which led to Roman alliances with the Achaean League, Rhodes and Pergamum. The First Macedonian War broke out in 212 BC, and ended inconclusively in 205 BC. Philip continued to wage war against Pergamum and Rhodes for control of the Aegean (204–200 BC) and ignored Roman demands for non-intervention in Greece by invading Attica. In 198 BC, during the Second Macedonian War Philip was decisively defeated at Cynoscephalae by the Roman proconsul Titus Quinctius Flamininus and Macedon lost all its territories in Greece proper. Southern Greece was now thoroughly brought into the Roman sphere of influence, though it retained nominal autonomy. The end of Antigonid Macedon came when Philip V's son, Perseus, was defeated and captured by the Romans in the Third Macedonian War (171–168 BC).

Rest of Greece

[edit]

During the Hellenistic period the importance of Greece proper within the Greek-speaking world declined sharply. The great centers of Hellenistic culture were Alexandria and Antioch, capitals of Ptolemaic Egypt and Seleucid Syria respectively. The conquests of Alexander greatly widened the horizons of the Greek world, making the endless conflicts between the cities which had marked the 5th and 4th centuries BC seem petty and unimportant. It led to a steady emigration, particularly of the young and ambitious, to the new Greek empires in the east. Many Greeks migrated to Alexandria, Antioch and the many other new Hellenistic cities founded in Alexander's wake, as far away as modern Afghanistan and Pakistan.

Independent city states were unable to compete with Hellenistic kingdoms and were usually forced to ally themselves to one of them for defense, giving honors to Hellenistic rulers in return for protection. One example is Athens, which had been decisively defeated by Antipater in the Lamian war (323–322 BC) and had its port in the Piraeus garrisoned by Macedonian troops who supported a conservative oligarchy.[34] After Demetrius Poliorcetes captured Athens in 307 BC and restored the democracy, the Athenians honored him and his father Antigonus by placing gold statues of them on the agora and granting them the title of king. Athens later allied itself to Ptolemaic Egypt to throw off Macedonian rule, eventually setting up a religious cult for the Ptolemaic kings and naming one of the city's phyles in honour of Ptolemy for his aid against Macedon. In spite of the Ptolemaic monies and fleets backing their endeavors, Athens and Sparta were defeated by Antigonus II during the Chremonidean War (267–261 BC). Athens was then occupied by Macedonian troops, and run by Macedonian officials.

Sparta remained independent, but it was no longer the leading military power in the Peloponnese. The Spartan king Cleomenes III (235–222 BC) staged a military coup against the conservative ephors and pushed through radical social and land reforms in order to increase the size of the shrinking Spartan citizenry able to provide military service and restore Spartan power. Sparta's bid for supremacy was crushed at the Battle of Sellasia (222 BC) by the Achaean league and Macedon, who restored the power of the ephors.

Other city states formed federated states in self-defense, such as the Aetolian League (est. 370 BC), the Achaean League (est. 280 BC), the Boeotian league, the "Northern League" (Byzantium, Chalcedon, Heraclea Pontica and Tium)[35] and the "Nesiotic League" of the Cyclades. These federations involved a central government which controlled foreign policy and military affairs, while leaving most of the local governing to the city states, a system termed sympoliteia. In states such as the Achaean league, this also involved the admission of other ethnic groups into the federation with equal rights, in this case, non-Achaeans.[36] The Achean league was able to drive out the Macedonians from the Peloponnese and free Corinth, which duly joined the league.

One of the few city states who managed to maintain full independence from the control of any Hellenistic kingdom was Rhodes. With a skilled navy to protect its trade fleets from pirates and an ideal strategic position covering the routes from the east into the Aegean, Rhodes prospered during the Hellenistic period. It became a center of culture and commerce, its coins were widely circulated and its philosophical schools became one of the best in the Mediterranean. After holding out for one year under siege by Demetrius Poliorcetes (305–304 BC), the Rhodians built the Colossus of Rhodes to commemorate their victory. They retained their independence by the maintenance of a powerful navy, by maintaining a carefully neutral posture and acting to preserve the balance of power between the major Hellenistic kingdoms.[37]

Initially Rhodes had very close ties with the Ptolemaic kingdom. Rhodes later became a Roman ally against the Seleucids, receiving some territory in Caria for their role in the Roman–Seleucid War (192–188 BC). Rome eventually turned on Rhodes and annexed the island as a Roman province.

Balkans

[edit]

The west Balkan coast was inhabited by various Illyrian tribes and kingdoms such as the kingdom of the Dalmatae and of the Ardiaei, who often engaged in piracy under Queen Teuta (reigned 231–227 BC). Further inland was the Illyrian Paeonian Kingdom and the tribe of the Agrianes. Illyrians on the coast of the Adriatic were under the effects and influence of Hellenisation and some tribes adopted Greek, becoming bilingual[38][39][40] due to their proximity to the Greek colonies in Illyria. Illyrians imported weapons and armor from the ancient Greeks (such as the Illyrian type helmet, originally a Greek type) and also adopted the ornamentation of ancient Macedon on their shields[41] and their war belts[42] (a single one has been found, dated 3rd century BC at modern Selcë e Poshtme, a part of Macedon at the time under Philip V of Macedon[43]).

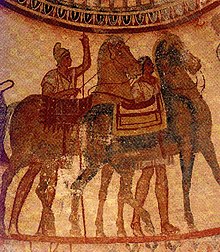

The Odrysian Kingdom was a union of Thracian tribes under the kings of the powerful Odrysian tribe. Various parts of Thrace were under Macedonian rule under Philip II of Macedon, Alexander the Great, Lysimachus, Ptolemy II, and Philip V but were also often ruled by their own kings. The Thracians and Agrianes were widely used by Alexander as peltasts and light cavalry, forming about one fifth of his army.[44] The Diadochi also used Thracian mercenaries in their armies and they were also used as colonists. The Odrysians used Greek as the language of administration[45] and of the nobility. The nobility also adopted Greek fashions in dress, ornament and military equipment, spreading it to the other tribes.[46] Thracian kings were among the first to be Hellenized.[47]

After 278 BC the Odrysians had a strong competitor in the Celtic Kingdom of Tylis ruled by the kings Comontorius and Cavarus, but in 212 BC they conquered their enemies and destroyed their capital.

Western Mediterranean

[edit]

Southern Italy (Magna Graecia) and south-eastern Sicily had been colonized by the Greeks during the 8th century BC. In 4th-century BC Sicily the leading Greek city and hegemon was Syracuse. During the Hellenistic period the leading figure in Sicily was Agathocles of Syracuse (361–289 BC) who seized the city with an army of mercenaries in 317 BC. Agathocles extended his power throughout most of the Greek cities in Sicily, fought a long war with the Carthaginians, at one point invading Tunisia in 310 BC and defeating a Carthaginian army there. This was the first time a European force had invaded the region. After this war he controlled most of south-east Sicily and had himself proclaimed king, in imitation of the Hellenistic monarchs of the east.[48] Agathocles then invaded Italy (c. 300 BC) in defense of Tarentum against the Bruttians and Romans, but was unsuccessful.

Greeks in pre-Roman Gaul were mostly limited to the Mediterranean coast of Provence, France. The first Greek colony in the region was Massalia, which became one of the largest trading ports of Mediterranean by the 4th century BC with 6,000 inhabitants. Massalia was also the local hegemon, controlling various coastal Greek cities like Nice and Agde. The coins minted in Massalia have been found in all parts of Liguro-Celtic Gaul. Celtic coinage was influenced by Greek designs,[49] and Greek letters can be found on various Celtic coins, especially those of Southern France.[50] Traders from Massalia ventured inland deep into France on the Rivers Durance and Rhône, and established overland trade routes deep into Gaul, and to Switzerland and Burgundy. The Hellenistic period saw the Greek alphabet spread into southern Gaul from Massalia (3rd and 2nd centuries BC) and according to Strabo, Massalia was also a center of education, where Celts went to learn Greek.[51] A staunch ally of Rome, Massalia retained its independence until it sided with Pompey in 49 BC and was then taken by Caesar's forces.

The city of Emporion (modern Empúries), originally founded by Archaic-period settlers from Phocaea and Massalia in the 6th century BC near the village of Sant Martí d'Empúries (located on an offshore island that forms part of L'Escala, Catalonia, Spain),[52] was reestablished in the 5th century BC with a new city (neapolis) on the Iberian mainland.[53] Emporion contained a mixed population of Greek colonists and Iberian natives, and although Livy and Strabo assert that they lived in different quarters, these two groups were eventually integrated.[54] The city became a dominant trading hub and center of Hellenistic civilization in Iberia, eventually siding with the Roman Republic against the Carthaginian Empire during the Second Punic War (218–201 BC).[55] However, Emporion lost its political independence around 195 BC with the establishment of the Roman province of Hispania Citerior and by the 1st century BC had become fully Romanized in culture.[56][57]

Hellenistic Near East

[edit]This section needs additional citations for verification. (February 2021) |

The Hellenistic states of Asia and Egypt were run by an occupying imperial elite of Greco-Macedonian administrators and governors propped up by a standing army of mercenaries and a small core of Greco-Macedonian settlers.[58] Promotion of immigration from Greece was important in the establishment of this system. Hellenistic monarchs ran their kingdoms as royal estates and most of the heavy tax revenues went into the military and paramilitary forces which preserved their rule from any kind of revolution. Macedonian and Hellenistic monarchs were expected to lead their armies on the field, along with a group of privileged aristocratic companions or friends (hetairoi, philoi) which dined and drank with the king and acted as his advisory council.[59] The monarch was also expected to serve as a charitable patron of the people; this public philanthropy could mean building projects and handing out gifts but also promotion of Greek culture and religion.

Ptolemaic Kingdom

[edit]Ptolemy, a somatophylax, one of the seven bodyguards who served as Alexander the Great's generals and deputies, was appointed satrap of Egypt after Alexander's death in 323 BC. In 305 BC, he declared himself King Ptolemy I, later known as "Soter" (saviour) for his role in helping the Rhodians during the siege of Rhodes. Ptolemy built new cities such as Ptolemais Hermiou in upper Egypt and settled his veterans throughout the country, especially in the region of the Faiyum. Alexandria, a major center of Greek culture and trade, became his capital city. As Egypt's first port city, it became the main grain exporter in the Mediterranean.

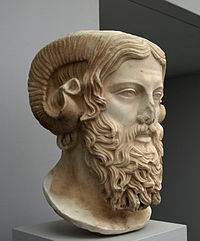

The Egyptians begrudgingly accepted the Ptolemies as the successors to the pharaohs of independent Egypt, though the kingdom went through several native revolts. Ptolemy I began to order monetary contributions from the people, and as a result rewarded cities with high contribution with royal benefaction. This often resulted in the formation of a royal cult within the city. Reservations about this activity slowly dissipated as this worship of mortals was justified by the precedent of the worshipping of Greek heroes.[60] The Ptolemies took on the traditions of the Egyptian Pharaohs, such as marrying their siblings (Ptolemy II was the first to adopt this custom), having themselves portrayed on public monuments in Egyptian style and dress, and participating in Egyptian religious life. The Ptolemaic ruler cult portrayed the Ptolemies as gods, and temples to the Ptolemies were erected throughout the kingdom. Ptolemy I even created a new god, Serapis, who was a combination of two Egyptian gods: Apis and Osiris, with attributes of Greek gods. Ptolemaic administration was, like the ancient Egyptian bureaucracy, highly centralized and focused on squeezing as much revenue out of the population as possible through tariffs, excise duties, fines, taxes, and so forth. A whole class of petty officials, tax farmers, clerks, and overseers made this possible. The Egyptian countryside was directly administered by this royal bureaucracy.[61] External possessions such as Cyprus and Cyrene were run by strategoi, military commanders appointed by the crown.

Under Ptolemy II, Callimachus, Apollonius of Rhodes, Theocritus, and a host of other poets including the Alexandrian Pleiad made the city a center of Hellenistic literature. Ptolemy himself was eager to patronise the library, scientific research and individual scholars who lived on the grounds of the library. He and his successors also fought a series of wars with the Seleucids, known as the Syrian wars, over the region of Coele-Syria. Ptolemy IV won the great battle of Raphia (217 BC) against the Seleucids, using native Egyptians trained as phalangites. However these Egyptian soldiers revolted, eventually setting up a native breakaway Egyptian state in the Thebaid between 205 and 186/185 BC, severely weakening the Ptolemaic state.[62]

Ptolemy's family ruled Egypt until the Roman conquest of 30 BC. All the male rulers of the dynasty took the name Ptolemy. Ptolemaic queens, some of whom were the sisters of their husbands, were usually called Cleopatra, Arsinoe, or Berenice. The most famous member of the line was the last queen, Cleopatra VII, known for her role in the Roman political battles between Julius Caesar and Pompey, and later between Octavian and Mark Antony. Her suicide at the conquest by Rome marked the end of Ptolemaic rule in Egypt, though Hellenistic culture continued to thrive in Egypt throughout the Roman and Byzantine periods until the Muslim conquest.

Seleucid Empire

[edit]

Following division of Alexander's empire, Seleucus I Nicator received Babylonia. From there, he created a new empire which expanded to include much of Alexander's near eastern territories.[63][64][65][66] At the height of its power, it included central Anatolia, the Levant, Mesopotamia, Persia, today's Turkmenistan, Pamir, and parts of Pakistan. It included a diverse population estimated at fifty to sixty million people.[67] Under Antiochus I (c. 324/323 – 261 BC), however, the unwieldy empire was already beginning to shed territories. Pergamum broke away under Eumenes I who defeated a Seleucid army sent against him. The kingdoms of Cappadocia, Bithynia and Pontus were all practically independent by this time as well. Like the Ptolemies, Antiochus I established a dynastic religious cult, deifying his father Seleucus I. Seleucus, officially said to be descended from Apollo, had his own priests and monthly sacrifices. The erosion of the empire continued under Seleucus II, who was forced to fight a civil war (239–236 BC) against his brother Antiochus Hierax and was unable to keep Bactria, Sogdiana and Parthia from breaking away. Hierax carved off most of Seleucid Anatolia for himself, but was defeated, along with his Galatian allies, by Attalus I of Pergamon who now also claimed kingship.

The vast Seleucid Empire was, like Egypt, mostly dominated by a Greco-Macedonian political elite.[66][68][69][70] The Greek population of the cities who formed the dominant elite were reinforced by emigration from Greece.[66][68] These cities included newly founded colonies such as Antioch, the other cities of the Syrian tetrapolis, Seleucia (north of Babylon) and Dura-Europos on the Euphrates. These cities retained traditional Greek city state institutions such as assemblies, councils and elected magistrates, but this was a facade for they were always controlled by the royal Seleucid officials. Apart from these cities, there were also a large number of Seleucid garrisons (choria), military colonies (katoikiai) and Greek villages (komai) which the Seleucids planted throughout the empire to cement their rule. This 'Greco-Macedonian' population (which also included the sons of settlers who had married local women) could make up a phalanx of 35,000 men (out of a total Seleucid army of 80,000) during the reign of Antiochus III. The rest of the army was made up of native troops.[71] Antiochus III ("the Great") conducted several vigorous campaigns to retake all the lost provinces of the empire since the death of Seleucus I. After being defeated by Ptolemy IV's forces at Raphia (217 BC), Antiochus III led a long campaign to the east to subdue the far eastern breakaway provinces (212–205 BC) including Bactria, Parthia, Ariana, Sogdiana, Gedrosia and Drangiana. He was successful, bringing back most of these provinces into at least nominal vassalage and receiving tribute from their rulers.[72] After the death of Ptolemy IV (204 BC), Antiochus took advantage of the weakness of Egypt to conquer Coele-Syria in the fifth Syrian war (202–195 BC).[73] He then began expanding his influence into Pergamene territory in Asia and crossed into Europe, fortifying Lysimachia on the Hellespont, but his expansion into Anatolia and Greece was abruptly halted after a decisive defeat at the Battle of Magnesia (190 BC). In the Treaty of Apamea which ended the war, Antiochus lost all of his territories in Anatolia west of the Taurus and was forced to pay a large indemnity of 15,000 talents.[74]

Much of the eastern part of the empire was then conquered by the Parthians under Mithridates I of Parthia in the mid-2nd century BC, yet the Seleucid kings continued to rule a rump state from Syria until the invasion by the Armenian king Tigranes the Great and their ultimate overthrow by the Roman general Pompey.

Attalid Pergamum

[edit]| External videos | |

|---|---|

| |

After the death of Lysimachus, one of his officers, Philetaerus, took control of the city of Pergamum in 282 BC along with Lysimachus' war chest of 9,000 talents and declared himself loyal to Seleucus I while remaining de facto independent. His descendant, Attalus I, defeated the invading Galatians and proclaimed himself an independent king. Attalus I (241–197 BC), was a staunch ally of Rome against Philip V of Macedon during the first and second Macedonian Wars. For his support against the Seleucids in 190 BC, Eumenes II was rewarded with all the former Seleucid domains in Asia Minor. Eumenes II turned Pergamon into a centre of culture and science by establishing the Library of Pergamum which was said to be second only to the Library of Alexandria[76] with 200,000 volumes according to Plutarch. It included a reading room and a collection of paintings. Eumenes II also constructed the Pergamum Altar with friezes depicting the Gigantomachy on the acropolis of the city. Pergamum was also a center of parchment (charta pergamena) production. The Attalids ruled Pergamon until Attalus III bequeathed the Kingdom of Pergamon to the Roman Republic in 133 BC[77] to avoid a likely succession crisis.

Galatia

[edit]The Celts who settled in Galatia came through Thrace under the leadership of Leotarios and Leonnorios c. 270 BC. They were defeated by Seleucus I in the 'battle of the Elephants', but were still able to establish a Celtic territory in central Anatolia. The Galatians were well respected as warriors and were widely used as mercenaries in the armies of the successor states. They continued to attack neighboring kingdoms such as Bithynia and Pergamon, plundering and extracting tribute. This came to an end when they sided with the renegade Seleucid prince Antiochus Hierax who tried to defeat Attalus, the ruler of Pergamon (241–197 BC). Attalus severely defeated the Gauls, forcing them to confine themselves to Galatia. The theme of the Dying Gaul (a famous statue displayed in Pergamon) remained a favorite in Hellenistic art for a generation signifying the victory of the Greeks over a noble enemy. In the early 2nd century BC, the Galatians became allies of Antiochus the Great, the last Seleucid king trying to regain suzerainty over Asia Minor. In 189 BC, Rome sent Gnaeus Manlius Vulso on an expedition against the Galatians. Galatia was henceforth dominated by Rome through regional rulers from 189 BC onward.

After their defeats by Pergamon and Rome the Galatians slowly became Hellenized and they were called "Gallo-Graeci" by the historian Justin[78] as well as Ἑλληνογαλάται (Hellēnogalátai) by Diodorus Siculus in his Bibliotheca historica v.32.5, who wrote that they were "called Helleno-Galatians because of their connection with the Greeks."[79]

Bithynia

[edit]

The Bithynians were a Thracian people living in northwest Anatolia. After Alexander's conquests the region of Bithynia came under the rule of the native king Bas, who defeated Calas, a general of Alexander the Great, and maintained the independence of Bithynia. His son, Zipoetes I of Bithynia maintained this autonomy against Lysimachus and Seleucus I, and assumed the title of king (basileus) in 297 BC. His son and successor, Nicomedes I, founded Nicomedia, which soon rose to great prosperity, and during his long reign (c. 278 – c. 255 BC), as well as those of his successors, the Kingdom of Bithynia held a considerable place among the minor monarchies of Anatolia. Nicomedes also invited the Celtic Galatians into Anatolia as mercenaries, and they later turned on his son Prusias I, who defeated them in battle. Their last king, Nicomedes IV, was unable to maintain himself against Mithridates VI of Pontus, and, after being restored to his throne by the Roman Senate, he bequeathed his kingdom by will to the Roman Republic (74 BC).

Nabatean Kingdom

[edit]

The Nabatean Kingdom was an Arab state located between the Sinai Peninsula and the Arabian Peninsula. Its capital was the city of Petra, an important trading city on the incense route. The Nabateans resisted the attacks of Antigonus and were allies of the Hasmoneans in their struggle against the Seleucids, but later fought against Herod the Great. The hellenization of the Nabateans occurred relatively late in comparison to the surrounding regions. Nabatean material culture does not show any Greek influence until the reign of Aretas III Philhellene in the 1st century BC.[80] Aretas captured Damascus and built the Petra pool complex and gardens in the Hellenistic style. Though the Nabateans originally worshipped their traditional gods in symbolic form such as stone blocks or pillars, during the Hellenistic period they began to identify their gods with Greek gods and depict them in figurative forms influenced by Greek sculpture.[81] Nabatean art shows Greek influences, and paintings have been found depicting Dionysian scenes.[82] They also slowly adopted Greek as a language of commerce along with Aramaic and Arabic.

Cappadocia

[edit]Cappadocia, a mountainous region situated between Pontus and the Taurus mountains, was ruled by a Persian dynasty. Ariarathes I (332–322 BC) was the satrap of Cappadocia under the Persians and after the conquests of Alexander he retained his post. After Alexander's death he was defeated by Eumenes and crucified in 322 BC, but his son, Ariarathes II managed to regain the throne and maintain his autonomy against the warring Diadochi.

In 255 BC, Ariarathes III took the title of king and married Stratonice, a daughter of Antiochus II, remaining an ally of the Seleucid kingdom. Under Ariarathes IV, Cappadocia came into relations with Rome, first as a foe espousing the cause of Antiochus the Great, then as an ally against Perseus of Macedon and finally in a war against the Seleucids. Ariarathes V also waged war with Rome against Aristonicus, a claimant to the throne of Pergamon, and their forces were annihilated in 130 BC. This defeat allowed Pontus to invade and conquer the kingdom.

Armenia

[edit]Orontid Armenia formally passed to the empire of Alexander the Great following his conquest of Persia. Alexander appointed an Orontid named Mithranes to govern Armenia. Armenia later became a vassal state of the Seleucid Empire, but it maintained a considerable degree of autonomy, retaining its native rulers. Towards the end 212 BC the country was divided into two kingdoms, Greater Armenia and Armenia Sophene, including Commagene or Armenia Minor. The kingdoms became so independent from Seleucid control that Antiochus III the Great waged war on them during his reign and replaced their rulers.

После поражения Селевкидов в битве при Магнезии в 190 г. до н.э. цари Софены и Великой Армении восстали и провозгласили свою независимость, а Арташес стал первым царем династии Арташесидов в Армении в 188 г. до н.э. Во времена правления Арташесидов Армения пережила период эллинизации . Нумизматические данные свидетельствуют о греческих художественных стилях и использовании греческого языка. На некоторых монетах армянские цари описаны как « филэллины ». Во время правления Тиграна Великого (95–55 до н.э.) Армянское царство достигло наибольшего размера, включив в себя множество греческих городов, включая весь сирийский тетраполис . Клеопатра , жена Тиграна Великого , пригласила к армянскому двору таких греков, как ритор Амфикрат и историк Метродор из Скепсиса , и, согласно Плутарху, когда римский полководец Лукулл захватил столицу Армении, Тиграноцерту, он нашел труппу Греческие актеры, прибывшие ставить пьесы для Тиграна. [ 83 ] Tigranes' successor Artavasdes II even composed Greek tragedies himself.

Парфия

[ редактировать ]

Парфия была северо-восточной иранской сатрапией империи Ахеменидов , которая позже перешла к империи Александра. При Селевкидах Парфией управляли различные греческие сатрапы, такие как Никанор и Филипп . В 247 г. до н.э., после смерти Антиоха II Теоса , Андрагор , селевкидский правитель Парфии, провозгласил свою независимость и начал чеканить монеты, изображая себя носящим царскую диадему и претендующим на царскую власть. Он правил до 238 г. до н. э., когда Арсак , вождь племени Парни , завоевал Парфию, убив Андрагора и положив начало династии Аршакидов . Антиох III отбил территорию, контролируемую Арсакидом, в 209 г. до н. э. у Арсака II . Арсак II потребовал мира и стал вассалом Селевкидов. Лишь во время правления Фраата I ( ок. 176–171 до н.э. ) Аршакиды снова начали отстаивать свою независимость. [ 84 ]

Во время правления Митридата I Парфянского контроль Аршакидов расширился и включил Герат (в 167 г. до н. э.), Вавилонию (в 144 г. до н. э.), Мидию (в 141 г. до н. э.), Персию (в 139 г. до н. э.) и большую часть Сирии (в 139 г. до н. э.). 110-е годы до нашей эры). Селевкиды -парфянские войны продолжались, когда Селевкиды вторглись в Месопотамию под предводительством Антиоха VII Сидета (правил в 138–129 гг. до н.э.), но в конце концов он был убит парфянской контратакой. После падения династии Селевкидов парфяне часто воевали против соседнего Рима в римско-парфянских войнах (66 г. до н.э. - 217 г. н.э.). Обильные следы эллинизма сохранялись и в Парфянской империи. Парфяне использовали греческий, а также свой собственный парфянский язык (хотя и меньший, чем греческий) в качестве языков управления, а также использовали греческие драхмы в качестве монет. Они наслаждались греческим театром , а греческое искусство оказало влияние на парфянское искусство . Парфяне продолжали поклоняться греческим богам, синкретизированным с иранскими божествами. Их правители установили культы правителей на манер эллинистических царей и часто использовали эллинистические королевские культы. эпитеты .

Эллинистическое влияние в Иране было значительным по размаху, но не по глубине и продолжительности - в отличие от Ближнего Востока, ирано- зороастрийские идеи и идеалы оставались основным источником вдохновения в материковом Иране и вскоре возродились в поздний парфянский и сасанидский периоды. . [ 85 ]

Иудея

[ редактировать ]

В эллинистический период Иудея стала пограничным регионом между Империей Селевкидов и Египтом Птолемеев и поэтому часто была линией фронта сирийских войн, несколько раз переходя из рук в руки во время этих конфликтов. [ 86 ] Во времена эллинистических царств Иудея управлялась наследственной должностью первосвященника Израиля как эллинистического вассала. В этот период также произошел подъем эллинистического иудаизма , который сначала развился в еврейской диаспоре Александрии и Антиохии, а затем распространился на Иудею. Основным литературным продуктом этого культурного синкретизма является Септуагинты перевод еврейской Библии с библейского иврита и библейского арамейского языка на греческий койне . Причиной создания этого перевода, по-видимому, является то, что многие александрийские евреи утратили способность говорить на иврите и арамейском языке. [ 87 ]

Между 301 и 219 годами до нашей эры Птолемеи правили Иудеей в относительном мире, и евреи часто работали в администрации и армии Птолемеев, что привело к возникновению эллинизированного еврейского элитного класса (например, Тобиады ). Войны Антиоха III привели этот регион в состав империи Селевкидов; Иерусалим попал под его контроль в 198 г. до н. э., Храм был отремонтирован и обеспечен деньгами и данью. [ 88 ] Антиох IV Эпифан разграбил Иерусалим и разграбил Храм в 169 г. до н. э. после волнений в Иудее во время его неудачного вторжения в Египет. Затем Антиох запретил ключевые еврейские религиозные обряды и традиции в Иудее. Возможно, он пытался эллинизировать регион и объединить свою империю, но еврейское сопротивление этому в конечном итоге привело к эскалации насилия. Как бы то ни было, напряженность между про- и антиселевкидскими еврейскими фракциями привела к Маккавейскому восстанию Иуды Маккавея в 174–135 гг. до н. э. (чья победа празднуется во время еврейского праздника Ханука ). [ нужна ссылка ]

Современные интерпретации рассматривают этот период как гражданскую войну между эллинизированными и ортодоксальными формами иудаизма. [ 89 ] [ 90 ] В результате этого восстания было сформировано независимое еврейское царство, известное как династия Хасмонеев , которое просуществовало с 165 по 63 год до нашей эры. Династия Хасмонеев в конечном итоге распалась в результате гражданской войны , которая совпала с гражданскими войнами в Риме . Последний правитель Хасмонеев, Антигон II Маттафий , был схвачен Иродом и казнен в 37 г. до н. э. Несмотря на то, что изначально это было восстание против греческого господства, Хасмонейское царство, а также Иродианское царство последовавшее за ним постепенно становились все более и более эллинизированными. С 37 г. до н. э. по 4 г. до н. э. Ирод Великий правил как еврейско-римский царь-клиент, назначенный римским сенатом . Он значительно расширил Храм (см. Храм Ирода ), сделав его одним из крупнейших религиозных сооружений в мире. Стиль увеличенного храма и другой архитектуры Ирода демонстрирует значительное влияние эллинистической архитектуры. Его сын, Ирод Архелай , правил с 4 г. до н. э. по 6 г. н. э., когда был свергнут за образование римской Иудеи . [ нужна ссылка ]

Понтийское королевство

[ редактировать ]

было Понтийское царство эллинистическим царством на южном побережье Черного моря . Он был основан Митридатом I в 291 г. до н.э. и просуществовал до его завоевания Римской республикой в 63 г. до н.э. Несмотря на то, что им управляла династия, которая была потомком Персидской империи Ахеменидов, она стала эллинизированной из-за влияния греческих городов на Черном море и соседних с ним царств. Понтийская культура представляла собой смесь греческих и иранских элементов; наиболее эллинизированные части королевства находились на побережье, населенном греческими колониями, такими как Трапез и Синопа , последняя из которых стала столицей королевства. Эпиграфические свидетельства также свидетельствуют о значительном эллинистическом влиянии внутри страны. Во время правления Митридата II Понт был в союзе с Селевкидами посредством династических браков. Ко времени Митридата VI Евпатора официальным языком королевства был греческий, хотя продолжали говорить на анатолийских языках.

В наибольшей степени царство разрослось при Митридате VI , который завоевал Колхиду , Каппадокию , Пафлагонию , Вифинию , Малую Армению, Боспорское царство Таврического , греческие колонии Херсонеса и на короткое время римскую провинцию Азию. Митридат, сам имеющий смешанное персидское и греческое происхождение, представил себя защитником греков от «варваров» Рима, называя себя «царем Митридатом Евпатором Дионисом». [ 91 ] и как «великий освободитель». Митридат также изобразил себя с анастолической прической Александра и использовал символику Геракла , от которого заявляли о своем происхождении македонские цари. После долгой борьбы с Римом в Митридатовых войнах Понт потерпел поражение; часть его была включена в состав Римской республики как провинция Вифиния, а восточная половина Понта сохранилась как клиентское королевство.

Другие сферы

[ редактировать ]Греко-бактрийцы

[ редактировать ]

Греческое царство Бактрия возникло как отколовшаяся сатрапия империи Селевкидов, которая из-за размера империи имела значительную свободу от центрального контроля. Между 255 и 246 годами до нашей эры правитель Бактрии, Согдианы и Маргианы (большая часть современного Афганистана ) некто Диодот довел этот процесс до логической крайности и объявил себя царем. Диодот II, сын Диодота, был свергнут примерно в 230 г. до н.э. Евтидемом , возможно, сатрапом Согдианы, который затем основал собственную династию. В ц. В 210 году до нашей эры Греко-Бактрийское царство было захвачено возрождающейся империей Селевкидов под предводительством Антиоха III Великого . Одержав победу на поле боя, Антиох, похоже, осознал, что в статус-кво есть преимущества (возможно, чувствуя, что Бактрией нельзя управлять из Сирии), и женил одну из своих дочерей на сыне Евтидема, тем самым узаконив греко-бактрийскую династию. . Вскоре после этого Греко-Бактрийское царство, по-видимому, расширилось, возможно, воспользовавшись поражением Парфянский царь Арсак II Антиохом.

По мнению Страбона , греко-бактрийцы, по-видимому, имели контакты с ханьским Китаем через торговые пути Шелкового пути (Страбон, XI.11.1). Примерно в это время есть свидетельства обмена технологиями между Бактрией и Китаем в виде металлических сплавов, таких как медь-никель , которые тогда были неизвестны Западу. [ 92 ] Индийские источники также поддерживают религиозные контакты между буддистскими монахами и греками, а некоторые греко-бактрийцы действительно обратились в буддизм . Деметрий , сын и преемник Евтидема, вторгся в северо-западную Индию около 180 г. до н.э., после разрушения империи Маурьев там ; Маурии, вероятно, были союзниками бактрийцев (и Селевкидов). Точное оправдание вторжения остается неясным, но после 180 г. до н.э. греки правили частями северо-западной Индии. Этот период также знаменует собой начало запутывания греко-бактрийской истории. Деметрий, возможно, умер примерно в 180 г. до н. э.; нумизматические данные свидетельствуют о существовании вскоре после этого нескольких других королей. Вполне вероятно, что в этот момент Греко-Бактрийское царство на несколько лет распалось на несколько полунезависимых регионов, часто воюющих между собой. Царь Гелиокл был последним греком, который четко правил Бактрией, его власть рухнула перед лицом вторжений среднеазиатских племен ( скифов и юэчжей ) примерно к 130 г. до н.э. Однако греческая городская цивилизация, похоже, продолжила свое существование в Бактрии после падения царства, оказав эллинизирующий эффект на племена, сместившие греческое правление. Последовавшая за этим Кушанская империя продолжала использовать греческий язык в своих монетах, и греки продолжали оказывать влияние в империи.

Индо-греческие царства

[ редактировать ]

Отделение Индо-Греческого царства от Греко-Бактрийского царства привело к еще более изолированному положению, и поэтому детали Индо-Греческого царства еще более неясны, чем для Бактрии. Многие предполагаемые короли Индии известны только благодаря монетам с их именем. Нумизматические данные вместе с археологическими находками и скудными историческими записями позволяют предположить, что слияние восточной и западной культур достигло своего пика в Индо-греческом царстве. [ нужна ссылка ]

После смерти Деметрия гражданские войны между бактрийскими царями в Индии позволили Аполлодоту I ( ок. 180/175 до н. э. ) стать независимым в качестве первого настоящего индо-греческого царя (который правил не из Бактрии). Большое количество его монет было найдено в Индии, и, судя по всему, он правил в Гандхаре, а также в западном Пенджабе . Аполлодот I сменил или правил вместе с Антимахом II , вероятно, сыном бактрийского царя Антимаха I. [ 93 ] Примерно в 155 (или 165) г. до н. э. ему, по-видимому, наследовал самый успешный из индо-греческих царей Менандр I. Менандр обратился в буддизм и, по-видимому, был великим покровителем этой религии; в некоторых буддийских текстах его помнят как «Милинда». Он также расширил королевство дальше на восток до Пенджаба, хотя эти завоевания были довольно эфемерными. [ нужна ссылка ]

После смерти Менандра ( ок. 130 г. до н. э. ) королевство, по-видимому, распалось, и одновременно в разных регионах засвидетельствовано существование нескольких «царей». Это неизбежно ослабило позиции Греции, и территория, похоже, постепенно терялась. Около 70 г. до н. э. западные регионы Арахосии и Паропамисад были потеряны в результате вторжений племен, предположительно тех племен, которые ответственны за конец Бактрийского царства. Образовавшееся Индо-Скифское царство, похоже, постепенно вытеснило оставшееся Индо-Греческое царство на восток. Индо-греческое царство, судя по всему, просуществовало в западном Пенджабе примерно до 10 г. н. э., когда оно было окончательно уничтожено индо-скифами. [ нужна ссылка ] Стратон III был последним представителем династии Диодота и независимым эллинистическим царем, правившим после его смерти в 10 году нашей эры. [ 94 ] [ 95 ]

После завоевания индо-греков Кушанская империя переняла греко-буддизм , греческий язык, греческую письменность , греческую чеканку монет и художественные стили. Греки продолжали оставаться важной частью культурного мира Индии на протяжении поколений. На изображения Будды, по-видимому, повлияла греческая культура: изображения Будды в период Гандары часто изображали Будду под защитой Геракла. [ 96 ]

Несколько упоминаний в индийской литературе восхваляют знания яванов или греков. Махабхарата sarvajñā восхваляет их как «всезнающих яванов» ( yavanā ); например: «Яваны, о царь, всезнающи; суры особенно таковы. Млекчхи преданы творениям своей собственной фантазии», [ 97 ] например, летательные аппараты, которые обычно называют виманами . В «Брихат-Самхите» математика Варахамихиры говорится: « Греков , хотя и нечистых, надо почитать, так как они обучались наукам и в этом превосходили других...». [ 98 ]

Возвышение Рима

[ редактировать ]

Широкое вмешательство Рима в греческий мир, вероятно, было неизбежным, учитывая общий характер господства Римской республики . Это римско-греческое взаимодействие началось вследствие того, что греческие города-государства располагались вдоль побережья южной Италии. Рим стал доминировать на итальянском полуострове и желал подчинить ему греческие города. Хотя первоначально они сопротивлялись, объединившись с Пирром Эпирским и победив римлян в нескольких сражениях, греческие города не смогли удержать эту позицию и были поглощены Римской республикой. Вскоре после этого Рим вмешался в Сицилию, сражаясь против карфагенян в Первой Пунической войне . Результатом стало полное завоевание Сицилии, включая ее ранее могущественные греческие города, римлянами. [ 99 ]

После Второй Пунической войны римляне стремились восстановить свое влияние на Балканах и сдержать экспансию Филиппа V Македонского . Поводом для войны послужил отказ Филиппа прекратить войну с Атталидом Пергамом и Родосом , обоими римскими союзниками. [ 100 ] Римляне, также вступившие в союз с Этолийской лигой греческих городов-государств (которая возмущалась властью Филиппа), объявили войну Македонии в 200 г. до н.э., начав Вторую македонскую войну . Это закончилось решающей победой римлян в битве при Киноскефалах (197 г. до н. э.). [ 101 ] Как и большинство римских мирных договоров того периода, заключенный в результате «Мир Фламиния» был полностью направлен на то, чтобы сокрушить власть побежденной стороны; была взимана огромная контрибуция, флот Филиппа был сдан Риму, а Македония фактически вернулась к своим древним границам, потеряв влияние на города-государства южной Греции и земли во Фракии и Малой Азии. Результатом стал конец Македонии как крупной державы в Средиземноморье. [ 102 ]

Менее чем за двадцать лет Рим уничтожил могущество одного из государств-преемников, нанес вред другому и прочно укрепил свое влияние в Греции. В первую очередь это было результатом чрезмерных амбиций македонских царей и их непреднамеренной провокации в отношении Рима, хотя Рим быстро воспользовался ситуацией. Еще через двадцать лет Македонского царства уже не было. Стремясь восстановить власть Македонии и независимость Греции, сын Филиппа V Персей навлек на себя гнев римлян, что привело к Третьей македонской войне (171–168 до н.э.). [ 102 ] [ 103 ] Победив, римляне упразднили Македонское царство, заменив его четырьмя марионеточными республиками, пока оно не было официально аннексировано как римская провинция после очередного восстания под предводительством Андриска . [ 104 ] Теперь Рим потребовал распустить Ахейский союз , последний оплот независимости Греции. Ахейцы отказались и объявили войну Риму. Большинство греческих городов перешло на сторону ахейцев, даже рабов освободили для борьбы за независимость Греции. [ 105 ] Римский консул Луций Муммий выступил из Македонии и разбил греков при Коринфе , который был сровнен с землей. В 146 г. до н. э. греческий полуостров, а не острова, стал римским протекторатом. Были введены римские налоги, за исключением Афин и Спарты, и все города должны были признать власть местных союзников Рима. [ 106 ]

Династия Атталидов в Пергаме просуществовала немного дольше; будучи римским союзником до конца, его последний король Аттал III умер в 133 г. до н.э., не оставив наследника, и, доведя союз до его естественного завершения, завещал Пергам Римской республике. [ 107 ] Последнее греческое сопротивление произошло в 88 г. до н.э., когда царь Митридат Понтийский . восстал против Рима, захватил Анатолию, удерживаемую римлянами, и уничтожил до 100 000 римлян и римских союзников по всей Малой Азии Многие греческие города, в том числе Афины, свергли своих римских марионеточных правителей и присоединились к нему в Митридатовых войнах . Когда он был изгнан из Греции римским полководцем Луцием Корнелием Суллой , последний осадил Афины и разрушил город. Митридат был окончательно побежден Гнеем Помпеем Великим (Помпеем Великим) в 65 г. до н.э. [ 108 ] [ 109 ] Дальнейшие разрушения были принесены в Грецию гражданскими войнами в Риме, которые частично велись в Греции. Наконец, в 27 г. до н.э. Август напрямую присоединил Грецию к новой Римской империи как провинцию Ахея . Борьба с Римом оставила Грецию обезлюдевшей и деморализованной. [ 110 ] Тем не менее, римское правление, по крайней мере, положило конец войнам, и такие города, как Афины, Коринф, Салоники и Патры, вскоре восстановили свое процветание. [ 111 ] [ 112 ]

В конце концов, нестабильность на Ближнем Востоке, возникшая из-за вакуума власти, образовавшегося в результате распада Империи Селевкидов, заставила римского проконсула Помпея Великого упразднить оставшееся государство Селевкидов, поглотив большую часть Сирии в состав Римской республики. [ 107 ] Как известно, конец птолемеевского Египта стал заключительным актом республиканской гражданской войны между римскими триумвирами Марком Антонием и Августом Цезарем . После поражения Антония и его возлюбленной, последнего монарха Птолемеев, Клеопатры VII , в битве при Акциуме , Август вторгся в Египет и сделал его своей личной вотчиной. [ 107 ] Тем самым он завершил разрушение эллинистических королевств и превратил Римскую республику в монархию, положив конец (оглядываясь назад) эллинистической эпохе. [ 113 ]

Эллинистическая культура

[ редактировать ]Этот раздел нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( февраль 2021 г. ) |

Распространение

[ редактировать ]

В эллинистический период греческая культура находилась на пике мирового влияния. Эллинизм или, по крайней мере, филэллинизм достиг большинства регионов на границах эллинистических королевств. Хотя некоторые из этих регионов не находились под властью греков или даже грекоязычной элиты, эллинистическое влияние можно увидеть в исторических записях и материальной культуре этих регионов. Другие регионы до этого периода установили контакты с греческими колониями и просто стали свидетелями продолжающегося процесса эллинизации и смешения. [ 114 ] [ 115 ]

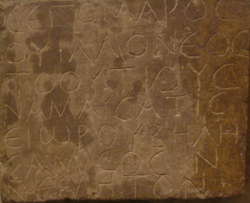

Распространение греческой культуры и языка на Ближнем Востоке и в Азии во многом было связано с развитием вновь основанных городов и целенаправленной колонизационной политикой государств-преемников, что, в свою очередь, было необходимо для поддержания их вооруженных сил. Такие поселения, как Ай-Ханум , расположенные на торговых путях, позволили греческой культуре смешиваться и распространяться. Язык двора и армии Филиппа II и Александра (которые состояли из различных греческих и негрекоязычных народов) был версией аттического греческого языка , и со временем этот язык превратился в койне , лингва-франка государств-преемников. Распространение греческого влияния и языка также показано в древнегреческих монетах . Портреты стали более реалистичными, а аверс монеты часто использовался для отображения пропагандистского изображения, посвященного событию или изображения любимого бога. Использование портретов в греческом стиле и греческого языка продолжалось во времена Римской, Парфянской и Кушанской империй , хотя использование греческого языка находилось в упадке. [ 116 ] [ 117 ]

Учреждения

[ редактировать ]В некоторых областях эллинистическая культура процветала, особенно в сохранении прошлого. Государства эллинистического периода были глубоко зациклены на прошлом и его, казалось бы, утраченной славе. [ 118 ] Сохранение многих классических и архаических произведений искусства и литературы (в том числе произведений трёх великих классических трагиков, Эсхила , Софокла и Еврипида ) произошло благодаря усилиям эллинистических греков. Александрийский музей и библиотека были центром этой природоохранной деятельности. При поддержке королевских стипендий александрийские ученые собирали, переводили, копировали, классифицировали и критиковали все книги, которые могли найти. Большинство великих деятелей литературы эллинистического периода учились в Александрии и проводили там исследования. Они были учеными-поэтами, писавшими не только стихи, но и трактаты о Гомере и другую архаичную и классическую греческую литературу. [ 119 ]

Афины сохранили свою позицию самого престижного центра высшего образования, особенно в области философии и риторики, со значительными библиотеками и философскими школами. [ 120 ] В Александрии был монументальный музей (исследовательский центр) и Александрийская библиотека , насчитывавшая, по оценкам, 700 000 томов. [ 120 ] Город Пергам также имел большую библиотеку и стал крупным центром книжного производства. [ 120 ] На острове Родос была библиотека, а также знаменитая школа политики и дипломатии. Библиотеки также присутствовали в Антиохии , Пелле и Косе . Цицерон получил образование в Афинах, а Марк Антоний — на Родосе. [ 120 ] Антиохия была основана как мегаполис и центр греческого образования , сохранивший свой статус и в эпоху христианства . [ 120 ] Селевкия заменила Вавилон в качестве метрополии нижнего Тигра .

Отождествление местных богов со схожими греческими божествами (практика, названная « Interpretatio graeca ») стимулировала строительство храмов в греческом стиле, а греческая культура в городах означала, что такие здания, как гимназии и театры, стали обычным явлением. Многие города сохраняли номинальную автономию, находясь под властью местного короля или сатрапа , и часто имели институты греческого типа. Были найдены греческие посвящения, статуи, архитектура и надписи. Однако местные культуры не были заменены, и в основном продолжалось, как и раньше, но теперь с новой греко-македонской или иным образом эллинизированной элитой. Примером, показывающим распространение греческого театра, является рассказ Плутарха о смерти Красса , в котором его голова была доставлена к парфянскому двору и использована в качестве реквизита в представлении «Вакханки» . Были найдены и театры: например, в Ай-Хануме на краю Бактрии театр имеет 35 рядов — больше, чем театр в Вавилоне .

Эллинизация и аккультурация

[ редактировать ]

Концепция эллинизации, означающая заимствование греческой культуры в негреческих регионах, долгое время вызывала споры. Несомненно, греческое влияние действительно распространилось по эллинистическим землям, но в какой степени и было ли это преднамеренной политикой или просто культурным распространением, горячо обсуждались.

Кажется вероятным, что сам Александр проводил политику, которая привела к эллинизации, например, основание новых городов и греческих колоний. Хотя это могла быть преднамеренная попытка распространить греческую культуру (или, как говорит Арриан, «цивилизовать туземцев»), более вероятно, что это была серия прагматических мер, призванных помочь в управлении его огромной империей. [ 27 ] Города и колонии были центрами административного контроля и власти Македонии в недавно завоеванном регионе. Александр, похоже, также пытался создать смешанный греко-персидский элитный класс, о чем свидетельствуют свадьбы в Сузах и принятие им некоторых форм персидской одежды и придворной культуры. Он также привлек персов и другие негреческие народы в свою армию и даже в элитные кавалерийские части сопутствующей кавалерии . Опять же, вероятно, лучше рассматривать эту политику как прагматичный ответ на требования управления большой империей. [ 27 ] чем любая идеализированная попытка принести греческую культуру « варварам ». Этот подход вызвал резкое негодование македонян и от него отказался большинство диадохов после смерти Александра. Эту политику также можно интерпретировать как результат возможной мании величия Александра. [ 121 ] в его последние годы.

После смерти Александра в 323 г. до н.э. приток греческих колонистов в новые владения продолжал распространять греческую культуру в Азию. Основание новых городов и военных колоний продолжало оставаться важной частью борьбы Преемников за контроль над каким-либо конкретным регионом, и они продолжали оставаться центрами культурного распространения. Распространение греческой культуры при преемниках, по-видимому, происходило в основном за счет распространения самих греков, а не в результате активной политики.

Во всем эллинистическом мире эти греко-македонские колонисты считали себя в целом выше местных «варваров» и исключали большинство негреков из высших эшелонов придворной и государственной жизни. Большая часть коренного населения не была эллинизирована, имела мало доступа к греческой культуре и часто подвергалась дискриминации со стороны своих эллинских повелителей. [ 122 ] гимназии Например, и их греческое образование были предназначены только для греков. Греческие города и колонии, возможно, экспортировали греческое искусство и архитектуру вплоть до Инда , но в основном это были анклавы греческой культуры для переселенной греческой элиты . Таким образом, степень влияния греческой культуры на эллинистические королевства была сильно локализована и базировалась в основном на нескольких крупных городах, таких как Александрия и Антиохия. Некоторые туземцы действительно выучили греческий язык и переняли греческий образ жизни, но в основном это ограничивалось несколькими местными элитами, которым диадохи разрешили сохранить свои посты, а также небольшим количеством администраторов среднего звена, которые действовали как посредники между грекоговорящими верхушками. класс и его предметы. В Империи Селевкидов, например, эта группа составляла лишь 2,5 процента официального класса. [ 123 ]

Тем не менее эллинистическое искусство оказало значительное влияние на культуры, пострадавшие от эллинистической экспансии. Что касается Индийского субконтинента, эллинистическое влияние на индийское искусство было широким и далеко идущим и имело последствия в течение нескольких столетий после набегов Александра Великого.

Несмотря на свое первоначальное сопротивление, Преемники, похоже, позже намеренно натурализовались в разных регионах, предположительно для того, чтобы помочь сохранить контроль над населением. [ 124 ] В царстве Птолемеев мы находим некоторых египетских греков начиная со II века. В Индо-Греческом царстве мы находим царей, принявших буддизм (например, Менандра ). Таким образом, греки в регионах постепенно становятся «локализованными», при необходимости перенимая местные обычаи. Таким образом, естественным образом возникли гибридные «эллинистические» культуры, по крайней мере, среди высших слоев общества.

Таким образом, тенденции эллинизации сопровождались тем, что греки со временем перенимали местные образы жизни, но это сильно варьировалось в зависимости от места и социального класса. Чем дальше от Средиземноморья и ниже был социальный статус, тем больше вероятность того, что колонист перенял местные обычаи, в то время как греко-македонская элита и королевские семьи обычно оставались полностью греческими и относились к большинству негреков с презрением. Лишь после Клеопатры VII правитель Птолемеев удосужился выучить египетский язык своих подданных.

Религия

[ редактировать ]

существовала большая преемственность В эллинистический период в греческой религии : греческим богам продолжали поклоняться и практиковались те же обряды, что и раньше. Однако социально-политические изменения, вызванные завоеванием Персидской империи и греческой эмиграцией за границу, означали, что изменения коснулись и религиозных обычаев. Это сильно варьировалось в зависимости от местоположения. Афины, Спарта и большинство городов материковой Греции не увидели особых религиозных изменений или новых богов (за исключением египетской Исиды в Афинах). [ 125 ] в то время как в многоэтнической Александрии существовала очень разнообразная группа богов и религиозных практик, включая египетских, еврейских и греческих. Греческие эмигранты приносили свою греческую религию повсюду, даже в Индию и Афганистан. Негреки также имели больше свободы путешествовать и торговать по всему Средиземноморью, и в этот период мы можем видеть египетских богов, таких как Серапис , и сирийских богов Атаргатиса и Хадада , а также еврейскую синагогу , все они сосуществовали на острове Делос рядом с классические греческие божества. [ 126 ] Обычной практикой было отождествление греческих богов с местными богами, которые имели схожие характеристики, и это создавало новые слияния, такие как Зевс-Аммон, Афродита Хагне (эллинизированная Атаргатида ) и Исида - Деметра . Греческие эмигранты столкнулись с индивидуальным религиозным выбором, с которым они не сталкивались в своих родных городах, где боги, которым они поклонялись, были продиктованы традицией.

Эллинистические монархии были тесно связаны с религиозной жизнью управляемых ими королевств. Это уже было особенностью македонского царства, имевшего священнические обязанности. [ 127 ] Эллинистические цари принимали божеств-покровителей в качестве защитников своего дома и иногда заявляли о своем происхождении от них. Селевкиды, например, взяли в качестве покровителя Аполлона , Антигониды - Геракла , а Птолемеи, среди прочих, претендовали на Диониса . [ 128 ]

Поклонение династическим культам правителей также было характерной чертой этого периода, особенно в Египте, где Птолемеи переняли более раннюю практику фараонов и утвердились в качестве царей-богов . Эти культы обычно были связаны с конкретным храмом в честь правителя, таким как Птолемея в Александрии, и имели свои собственные фестивали и театральные представления. Создание культов правителей было больше основано на систематизированных почестях, оказываемых царям (жертвоприношения, проскинезис , статуи, алтари, гимны), которые ставили их в один ряд с богами ( изотеизм ), чем на фактической вере в их божественную природу. По мнению Питера Грина, эти культы не породили у греков и македонцев подлинной веры в божественность правителей. [ 129 ] Поклонение Александру было также популярно, как и давний культ в Эритре и, конечно же, в Александрии, где находилась его могила.

В эпоху эллинизма также росло разочарование в традиционной религии. [ 130 ] Возникновение философии и науки лишило богов многих традиционных сфер деятельности, таких как их роль в движении небесных тел и стихийных бедствиях. Софисты агностицизма роль человечества и провозглашали центральную ; вера в эвгемеризм (представление о том, что боги были просто древними царями и героями) стала популярной. Популярный философ Эпикур продвигал точку зрения на бескорыстных богов, живущих вдали от человеческого царства в метакосмии . Апофеоз правителей также низвел на землю идею божественности. Хотя, по-видимому, действительно произошло существенное снижение религиозности, но оно коснулось в основном образованных классов. [ 131 ]

Магия широко практиковалась, и это тоже было продолжением прежних времен. Во всем эллинистическом мире люди советовались с оракулами и использовали амулеты и фигурки, чтобы отпугнуть несчастье или наложить заклинания. В эту эпоху также была развита сложная система астрологии , которая стремилась определить характер и будущее человека по движениям Солнца , Луны и планет . Астрология была широко связана с культом Тихе (удачи, удачи), популярность которого в этот период возросла.

Литература

[ редактировать ]