Философия разума

| Часть серии о |

| Философия |

|---|

Философия разума — это раздел философии , который занимается природой разума и его отношением к телу и внешнему миру .

Проблема разума и тела является парадигматической проблемой в философии сознания, хотя рассматривается ряд других вопросов, таких как сложная проблема сознания и природа определенных психических состояний. [1] [2] [3] Изучаемые аспекты разума включают психические события , психические функции , психические свойства , сознание и его нейронные корреляты , онтологию разума, природу познания и мысли , а также связь разума с телом.

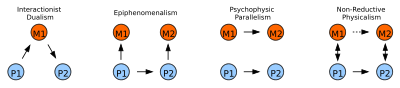

Дуализм и монизм — две центральные школы мысли по проблеме разума и тела, хотя возникли нюансы взглядов, которые не совсем подходят ни к одной, ни к другой категории.

- Дуализм проник в западную философию благодаря Рене Декарту в 17 веке . [4] Дуалисты субстанции, такие как Декарт, утверждают, что разум — это независимо существующая субстанция , тогда как дуалисты свойств утверждают, что разум — это группа независимых свойств, которые возникают из мозга и не могут быть сведены к нему, но что он не является отдельной субстанцией. [5]

- Monism is the position that mind and body are ontologically indiscernible entities, not dependent substances. This view was espoused by the 17th-century rationalist Baruch Spinoza.[6] Physicalists argue that only entities postulated by physical theory exist, and that mental processes will eventually be explained in terms of these entities as physical theory continues to evolve. Physicalists maintain various positions on the prospects of reducing mental properties to physical properties (many of whom adopt compatible forms of property dualism),[7][8][9][10][11][12] and the ontological status of such mental properties remains unclear.[11][13][14] Idealists maintain that the mind is all that exists and that the external world is either mental itself, or an illusion created by the mind. Neutral monists such as Ernst Mach and William James argue that events in the world can be thought of as either mental (psychological) or physical depending on the network of relationships into which they enter, and dual-aspect monists such as Spinoza adhere to the position that there is some other, neutral substance, and that both matter and mind are properties of this unknown substance. The most common monisms in the 20th and 21st centuries have all been variations of physicalism; these positions include behaviorism, the type identity theory, anomalous monism and functionalism.[15]

Most modern philosophers of mind adopt either a reductive physicalist or non-reductive physicalist position, maintaining in their different ways that the mind is not something separate from the body.[15] These approaches have been particularly influential in the sciences, especially in the fields of sociobiology, computer science (specifically, artificial intelligence), evolutionary psychology and the various neurosciences.[16][17][18][19] Reductive physicalists assert that all mental states and properties will eventually be explained by scientific accounts of physiological processes and states.[20][21][22] Non-reductive physicalists argue that although the mind is not a separate substance, mental properties supervene on physical properties, or that the predicates and vocabulary used in mental descriptions and explanations are indispensable, and cannot be reduced to the language and lower-level explanations of physical science.[23][24] Continued neuroscientific progress has helped to clarify some of these issues; however, they are far from being resolved. Modern philosophers of mind continue to ask how the subjective qualities and the intentionality of mental states and properties can be explained in naturalistic terms.[25][26]

The problems of physicalist theories of the mind have led some contemporary philosophers to assert that the traditional view of substance dualism should be defended. From this perspective, this theory is coherent, and problems such as "the interaction of mind and body" can be rationally resolved.[27]

Mind–body problem

[edit]

The mind–body problem concerns the explanation of the relationship that exists between minds, or mental processes, and bodily states or processes.[1] The main aim of philosophers working in this area is to determine the nature of the mind and mental states/processes, and how—or even if—minds are affected by and can affect the body.

Perceptual experiences depend on stimuli that arrive at our various sensory organs from the external world, and these stimuli cause changes in our mental states, ultimately causing us to feel a sensation, which may be pleasant or unpleasant. Someone's desire for a slice of pizza, for example, will tend to cause that person to move his or her body in a specific manner and in a specific direction to obtain what he or she wants. The question, then, is how it can be possible for conscious experiences to arise out of a lump of gray matter endowed with nothing but electrochemical properties.[15]

A related problem is how someone's propositional attitudes (e.g. beliefs and desires) cause that individual's neurons to fire and muscles to contract. These comprise some of the puzzles that have confronted epistemologists and philosophers of mind from the time of René Descartes.[4]

Dualist solutions to the mind–body problem

[edit]Dualism is a set of views about the relationship between mind and matter (or body). It begins with the claim that mental phenomena are, in some respects, non-physical.[5] One of the earliest known formulations of mind–body dualism was expressed in the eastern Samkhya and Yoga schools of Hindu philosophy (c. 650 BCE), which divided the world into purusha (mind/spirit) and prakriti (material substance).[28] Specifically, the Yoga Sutra of Patanjali presents an analytical approach to the nature of the mind.

In Western philosophy, the earliest discussions of dualist ideas are in the writings of Plato who suggested that humans' intelligence (a faculty of the mind or soul) could not be identified with, or explained in terms of, their physical body.[29][30] However, the best-known version of dualism is due to René Descartes (1641), and holds that the mind is a non-extended, non-physical substance, a "res cogitans".[4] Descartes was the first to clearly identify the mind with consciousness and self-awareness, and to distinguish this from the brain, which was the seat of intelligence. He was therefore the first to formulate the mind–body problem in the form in which it still exists today.[4]

Arguments for dualism

[edit]The most frequently used argument in favor of dualism appeals to the common-sense intuition that conscious experience is distinct from inanimate matter. If asked what the mind is, the average person would usually respond by identifying it with their self, their personality, their soul, or another related entity. They would almost certainly deny that the mind simply is the brain, or vice versa, finding the idea that there is just one ontological entity at play to be too mechanistic or unintelligible.[5] Modern philosophers of mind think that these intuitions are misleading, and that critical faculties, along with empirical evidence from the sciences, should be used to examine these assumptions and determine whether there is any real basis to them.[5]

According to some,[who?] the mental and the physical seem to have quite different, and perhaps irreconcilable, properties.[31] Mental events have a subjective quality, whereas physical events do not. So, for example, one can reasonably ask what a burnt finger feels like, or what a blue sky looks like, or what nice music sounds like to a person. But it is meaningless, or at least odd, to ask what a surge in the uptake of glutamate in the dorsolateral portion of the prefrontal cortex feels like.

Philosophers of mind call the subjective aspects of mental events "qualia" or "raw feels".[31] There are qualia involved in these mental events that seem particularly difficult to reduce to anything physical. David Chalmers explains this argument by stating that we could conceivably know all the objective information about something, such as the brain states and wavelengths of light involved with seeing the color red, but still not know something fundamental about the situation – what it is like to see the color red.[32]

If consciousness (the mind) can exist independently of physical reality (the brain), one must explain how physical memories are created concerning consciousness. Dualism must therefore explain how consciousness affects physical reality. One possible explanation is that of a miracle, proposed by Arnold Geulincx and Nicolas Malebranche, where all mind–body interactions require the direct intervention of God.

Another argument that has been proposed by C. S. Lewis[33] is the Argument from Reason: if, as monism implies, all of our thoughts are the effects of physical causes, then we have no reason for assuming that they are also the consequent of a reasonable ground. Knowledge, however, is apprehended by reasoning from ground to consequent. Therefore, if monism is correct, there would be no way of knowing this—or anything else—we could not even suppose it, except by a fluke.

The zombie argument is based on a thought experiment proposed by Todd Moody, and developed by David Chalmers in his book The Conscious Mind. The basic idea is that one can imagine one's body, and therefore conceive the existence of one's body, without any conscious states being associated with this body. Chalmers' argument is that it seems possible that such a being could exist because all that is needed is that all and only the things that the physical sciences describe about a zombie must be true of it. Since none of the concepts involved in these sciences make reference to consciousness or other mental phenomena, and any physical entity can be by definition described scientifically via physics, the move from conceivability to possibility is not such a large one.[34] Others such as Dennett have argued that the notion of a philosophical zombie is an incoherent,[35] or unlikely,[36] concept. It has been argued under physicalism that one must either believe that anyone including oneself might be a zombie, or that no one can be a zombie—following from the assertion that one's own conviction about being (or not being) a zombie is a product of the physical world and is therefore no different from anyone else's. This argument has been expressed by Dennett who argues that "Zombies think they are conscious, think they have qualia, think they suffer pains—they are just 'wrong' (according to this lamentable tradition) in ways that neither they nor we could ever discover!"[35]See also the problem of other minds.

Interactionist dualism

[edit]

Interactionist dualism, or simply interactionism, is the particular form of dualism first espoused by Descartes in the Meditations.[4] In the 20th century, its major defenders have been Karl Popper and John Carew Eccles.[37] It is the view that mental states, such as beliefs and desires, causally interact with physical states.[5]

Descartes's argument for this position can be summarized as follows: Seth has a clear and distinct idea of his mind as a thinking thing that has no spatial extension (i.e., it cannot be measured in terms of length, weight, height, and so on). He also has a clear and distinct idea of his body as something that is spatially extended, subject to quantification and not able to think. It follows that mind and body are not identical because they have radically different properties.[4]

Seth's mental states (desires, beliefs, etc.) have causal effects on his body and vice versa: A child touches a hot stove (physical event) which causes pain (mental event) and makes her yell (physical event), this in turn provokes a sense of fear and protectiveness in the caregiver (mental event), and so on.

Descartes' argument depends on the premise that what Seth believes to be "clear and distinct" ideas in his mind are necessarily true. Many contemporary philosophers doubt this.[38][39][40] For example, Joseph Agassi suggests that several scientific discoveries made since the early 20th century have undermined the idea of privileged access to one's own ideas. Freud claimed that a psychologically-trained observer can understand a person's unconscious motivations better than the person himself does. Duhem has shown that a philosopher of science can know a person's methods of discovery better than that person herself does, while Malinowski has shown that an anthropologist can know a person's customs and habits better than the person whose customs and habits they are. He also asserts that modern psychological experiments that cause people to see things that are not there provide grounds for rejecting Descartes' argument, because scientists can describe a person's perceptions better than the person herself can.[41][42]

Other forms of dualism

[edit]

Psychophysical parallelism

[edit]Psychophysical parallelism, or simply parallelism, is the view that mind and body, while having distinct ontological statuses, do not causally influence one another. Instead, they run along parallel paths (mind events causally interact with mind events and brain events causally interact with brain events) and only seem to influence each other.[43] This view was most prominently defended by Gottfried Leibniz. Although Leibniz was an ontological monist who believed that only one type of substance, the monad, exists in the universe, and that everything is reducible to it, he nonetheless maintained that there was an important distinction between "the mental" and "the physical" in terms of causation. He held that God had arranged things in advance so that minds and bodies would be in harmony with each other. This is known as the doctrine of pre-established harmony.[44]

Occasionalism

[edit]Occasionalism is the view espoused by Nicholas Malebranche as well as Islamic philosophers such as Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali that asserts all supposedly causal relations between physical events, or between physical and mental events, are not really causal at all. While body and mind are different substances, causes (whether mental or physical) are related to their effects by an act of God's intervention on each specific occasion.[45]

Property dualism

[edit]Property dualism is the view that the world is constituted of one kind of substance – the physical kind – and there exist two distinct kinds of properties: physical properties and mental properties. It is the view that non-physical, mental properties (such as beliefs, desires and emotions) inhere in some physical bodies (at least, brains). Sub-varieties of property dualism include:

- Emergent materialism asserts that when matter is organized in the appropriate way (i.e., in the way that living human bodies are organized), mental properties emerge in a way not fully accountable for by physical laws.[5] These emergent properties have an independent ontological status and cannot be reduced to, or explained in terms of, the physical substrate from which they emerge. They are dependent on the physical properties from which they emerge, but opinions vary as to the coherence of top–down causation, that is, the causal effectiveness of such properties. A form of emergent materialism has been espoused by David Chalmers and the concept has undergone something of a renaissance in recent years,[46] but it was already suggested in the 19th century by William James.

- Epiphenomenalism is a doctrine first formulated by Thomas Henry Huxley.[47] It consists of the view that mental phenomena are causally ineffectual, where one or more mental states do not have any influence on physical states or mental phenomena are the effects, but not the causes, of physical phenomena. Physical events can cause other physical and mental events, but mental events cannot cause anything since they are just causally inert by-products (i.e., epiphenomena) of the physical world.[43] This view has been defended by Frank Jackson.[48]

- Non-reductive physicalism is the view that mental properties form a separate ontological class to physical properties: mental states (such as qualia) are not reducible to physical states. The ontological stance towards qualia in the case of non-reductive physicalism does not imply that qualia are causally inert; this is what distinguishes it from epiphenomenalism.

- Panpsychism is the view that all matter has a mental aspect, or, alternatively, all objects have a unified center of experience or point of view. Superficially, it seems to be a form of property dualism, since it regards everything as having both mental and physical properties. However, some panpsychists say that mechanical behaviour is derived from the primitive mentality of atoms and molecules—as are sophisticated mentality and organic behaviour, the difference being attributed to the presence or absence of complex structure in a compound object. So long as the reduction of non-mental properties to mental ones is in place, panpsychism is not a (strong) form of property dualism; otherwise it is.

Dual aspect theory

[edit]Dual aspect theory or dual-aspect monism is the view that the mental and the physical are two aspects of, or perspectives on, the same substance. (Thus it is a mixed position, which is monistic in some respects). In modern philosophical writings, the theory's relationship to neutral monism has become somewhat ill-defined, but one proffered distinction says that whereas neutral monism allows the context of a given group of neutral elements and the relationships into which they enter to determine whether the group can be thought of as mental, physical, both, or neither, dual-aspect theory suggests that the mental and the physical are manifestations (or aspects) of some underlying substance, entity or process that is itself neither mental nor physical as normally understood. Various formulations of dual-aspect monism also require the mental and the physical to be complementary, mutually irreducible and perhaps inseparable (though distinct).[49][50][51]

Experiential dualism

[edit]This is a philosophy of mind that regards the degrees of freedom between mental and physical well-being as not synonymous thus implying an experiential dualism between body and mind. An example of these disparate degrees of freedom is given by Allan Wallace who notes that it is "experientially apparent that one may be physically uncomfortable—for instance, while engaging in a strenuous physical workout—while mentally cheerful; conversely, one may be mentally distraught while experiencing physical comfort".[52] Experiential dualism notes that our subjective experience of merely seeing something in the physical world seems qualitatively different from mental processes like grief that comes from losing a loved one. This philosophy is a proponent of causal dualism, which is defined as the dual ability for mental states and physical states to affect one another. Mental states can cause changes in physical states and vice versa.

However, unlike cartesian dualism or some other systems, experiential dualism does not posit two fundamental substances in reality: mind and matter. Rather, experiential dualism is to be understood as a conceptual framework that gives credence to the qualitative difference between the experience of mental and physical states. Experiential dualism is accepted as the conceptual framework of Madhyamaka Buddhism.

Madhayamaka Buddhism goes further, finding fault with the monist view of physicalist philosophies of mind as well in that these generally posit matter and energy as the fundamental substance of reality. Nonetheless, this does not imply that the cartesian dualist view is correct, rather Madhyamaka regards as error any affirming view of a fundamental substance to reality.

In denying the independent self-existence of all the phenomena that make up the world of our experience, the Madhyamaka view departs from both the substance dualism of Descartes and the substance monism—namely, physicalism—that is characteristic of modern science. The physicalism propounded by many contemporary scientists seems to assert that the real world is composed of physical things-in-themselves, while all mental phenomena are regarded as mere appearances, devoid of any reality in and of themselves. Much is made of this difference between appearances and reality.[52]

Indeed, physicalism, or the idea that matter is the only fundamental substance of reality, is explicitly rejected by Buddhism.

In the Madhyamaka view, mental events are no more or less real than physical events. In terms of our common-sense experience, differences of kind do exist between physical and mental phenomena. While the former commonly have mass, location, velocity, shape, size, and numerous other physical attributes, these are not generally characteristic of mental phenomena. For example, we do not commonly conceive of the feeling of affection for another person as having mass or location. These physical attributes are no more appropriate to other mental events such as sadness, a recalled image from one's childhood, the visual perception of a rose, or consciousness of any sort. Mental phenomena are, therefore, not regarded as being physical, for the simple reason that they lack many of the attributes that are uniquely characteristic of physical phenomena. Thus, Buddhism has never adopted the physicalist principle that regards only physical things as real.[52]

Monist solutions to the mind–body problem

[edit]In contrast to dualism, monism does not accept any fundamental divisions. The fundamentally disparate nature of reality has been central to forms of eastern philosophies for over two millennia. In Indian and Chinese philosophy, monism is integral to how experience is understood. Today, the most common forms of monism in Western philosophy are physicalist.[15] Physicalistic monism asserts that the only existing substance is physical, in some sense of that term to be clarified by our best science.[53] However, a variety of formulations (see below) are possible. Another form of monism, idealism, states that the only existing substance is mental. Although pure idealism, such as that of George Berkeley, is uncommon in contemporary Western philosophy, a more sophisticated variant called panpsychism, according to which mental experience and properties may be at the foundation of physical experience and properties, has been espoused by some philosophers such as Alfred North Whitehead[54] and David Ray Griffin.[46]

Phenomenalism is the theory that representations (or sense data) of external objects are all that exist. Such a view was briefly adopted by Bertrand Russell and many of the logical positivists during the early 20th century.[55] A third possibility is to accept the existence of a basic substance that is neither physical nor mental. The mental and physical would then both be properties of this neutral substance. Such a position was adopted by Baruch Spinoza[6] and was popularized by Ernst Mach[56] in the 19th century. This neutral monism, as it is called, resembles property dualism.

Physicalistic monisms

[edit]Behaviorism

[edit]Бихевиоризм доминировал в философии сознания на протяжении большей части 20-го века, особенно в первой половине. [15] В психологии бихевиоризм развился как реакция на недостатки интроспекционизма . [53] Интроспективные отчеты о собственной внутренней психической жизни не подлежат тщательной проверке на предмет точности и не могут быть использованы для формирования прогнозирующих обобщений. Бихевиористы утверждали, что без обобщения и возможности рассмотрения со стороны третьего лица психология не может быть научной. [53] Таким образом, выходом было полностью исключить идею внутренней психической жизни (и, следовательно, онтологически независимого разума) и вместо этого сосредоточиться на описании наблюдаемого поведения. [57]

Параллельно с этими разработками в психологии развивался философский бихевиоризм (иногда называемый логическим бихевиоризмом). [53] Для этого характерен сильный верификационизм , который обычно считает непроверяемые утверждения о внутренней психической жизни бессмысленными. Для бихевиориста ментальные состояния не являются внутренними состояниями, о которых можно делать интроспективные отчеты. Это просто описания поведения или склонности вести себя определенным образом, сделанные третьими лицами для объяснения и прогнозирования поведения другого человека. [58]

Философский бихевиоризм вышел из моды со второй половины 20-го века, что совпало с ростом когнитивизма . [1]

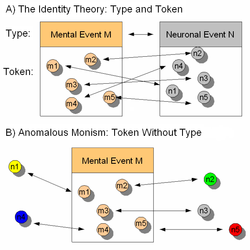

Теория идентичности

[ редактировать ]Типовой физикализм (или теория типовой идентичности) был разработан Джеком Смартом . [22] и Уллин Плейс [59] как прямая реакция на провал бихевиоризма. Эти философы рассуждали, что если ментальные состояния являются чем-то материальным, а не поведенческим, то ментальные состояния, вероятно, идентичны внутренним состояниям мозга. Если говорить очень упрощенно, то психическое состояние М это не что иное, как состояние мозга Б. — Психическое состояние «желание выпить чашку кофе», таким образом, будет не чем иным, как «активацией определенных нейронов в определенных областях мозга». [22]

С другой стороны, даже учитывая вышеизложенное, из этого не следует, что следует отказаться от всех типов теорий идентичности. Согласно теориям токенной идентичности, тот факт, что определенное состояние мозга связано только с одним психическим состоянием человека, не обязательно означает, что существует абсолютная корреляция между типами психического состояния и типами состояний мозга. Различие типа и лексемы можно проиллюстрировать простым примером: слово «зеленый» содержит четыре типа букв (g, r, e, n) с двумя лексемами (вхождениями) буквы е вместе с одним из остальных.Идея идентичности токенов состоит в том, что только отдельные случаи ментальных событий идентичны конкретным случаям или отметкам физических событий. [60] Аномальный монизм (см. ниже) и большинство других нередуктивных физикализмов представляют собой теории лексической идентичности. [61] Несмотря на эти проблемы, сегодня возобновился интерес к теории типовой идентичности, в первую очередь благодаря влиянию Джэгвона Кима . [22]

Функционализм

[ редактировать ]Функционализм был сформулирован Хилари Патнэм и Джерри Фодором как реакция на недостатки теории идентичности. [24] Патнэм и Фодор рассматривали психические состояния с точки зрения эмпирической вычислительной теории разума . [62] Примерно в то же время или немного позже Д. М. Армстронг и Дэвид Келлог Льюис сформулировали версию функционализма, которая анализировала ментальные концепции народной психологии с точки зрения функциональных ролей. [63] Наконец, идея Витгенштейна о значении как использовании привела к версии функционализма как теории значения, далее развитой Уилфридом Селларсом и Гилбертом Харманом . Другой, психофункционализм , представляет собой подход, принятый натуралистической философией разума, связанной с Джерри Фодором и Зеноном Пилишиным .

Психические состояния характеризуются причинно-следственными связями с другими психическими состояниями, а также с сенсорными входами и поведенческими выходами. Функционализм абстрагируется от деталей физической реализации психического состояния, характеризуя его с точки зрения нементальных функциональных свойств. Например, почка с научной точки зрения характеризуется своей функциональной ролью в фильтрации крови и поддержании определенного химического баланса. [62]

Нередуктивный физикализм

[ редактировать ]Философы-нередукционисты твердо придерживаются двух основных убеждений в отношении отношений разума и тела: 1) физикализм верен, и ментальные состояния должны быть физическими состояниями, но 2) все редукционистские предложения неудовлетворительны: ментальные состояния не могут быть сведены к поведению, состояниям мозга. или функциональные состояния. [53] Следовательно, возникает вопрос, может ли еще существовать нередуктивный физикализм. Дональда Дэвидсона Аномальный монизм [23] представляет собой попытку сформулировать такой физикализм. Он «считает, что когда кто-то сталкивается с тем, что традиционно рассматривается как абсурдность Разума, например, с акрасией или самообманом, рамки личной психологии не следует отказываться от структуры личной психологии в пользу субличностной, а, скорее, должны быть расширены или расширены таким образом. что разумность, установленная принципом благотворительности, может быть найдена в другом месте». [64]

Дэвидсон использует тезис супервентности : ментальные состояния супервентны над физическими состояниями, но не сводимы к ним. Таким образом, «супервентность» описывает функциональную зависимость: не может быть никаких изменений в ментальном без некоторого изменения физико-каузальной сводимости между ментальным и физическим без онтологической сводимости. [65]

Слабый эмерджентизм

[ редактировать ]Слабый эмерджентизм — это форма «нередуктивного физикализма», которая предполагает многоуровневый взгляд на природу, причем слои расположены с точки зрения возрастающей сложности и каждый соответствует своей особой науке. Некоторые философы [ ВОЗ? ] считают, что эмерджентные свойства причинно взаимодействуют с более фундаментальными уровнями, в то время как другие утверждают, что свойства более высокого порядка просто супервентны над более низкими уровнями без прямого причинного взаимодействия. Таким образом, последняя группа придерживается менее строгого или «более слабого» определения эмерджентизма, которое можно строго сформулировать следующим образом: свойство P составного объекта O является эмерджентным, если для другого объекта метафизически невозможно отсутствие свойства P, если этот объект состоит из частей с внутренними свойствами, идентичными свойствам O, и имеет эти части в идентичной конфигурации. [ нужна ссылка ]

Иногда эмерджентисты приводят пример воды, обладающей новым свойством, когда водород H и кислород O объединяются, образуя H 2 O (воду). В этом примере «возникает» новое свойство прозрачной жидкости, которое невозможно было бы предсказать, понимая водород и кислород как газы. Это аналогично физическим свойствам мозга, порождающим психическое состояние. Таким образом эмерджентисты пытаются решить пресловутый разрыв между разумом и телом. Одной из проблем эмерджентизма является идея причинной замкнутости мира, которая не допускает причинной связи между разумом и телом. [66]

Элиминативный материализм

[ редактировать ]Если человек материалист и верит, что все аспекты нашей здравой психологии найдут отражение в зрелой когнитивной нейронауке и что нередуктивный материализм ошибочен, то он может занять последнюю, более радикальную позицию: элиминативный материализм.

Существует несколько разновидностей элиминативного материализма, но все они утверждают, что наша здравая « народная психология » сильно искажает природу некоторых аспектов познания. Элиминативисты, такие как Патрисия и Пол Черчленд, утверждают, что, хотя народная психология рассматривает познание как фундаментальное предложение, нелингвистическая векторно-матричная модель теории нейронных сетей или коннекционизма окажется гораздо более точным объяснением того, как работает мозг. [20]

Черчленды часто ссылаются на судьбу других, ошибочных популярных теорий и онтологий , возникших в ходе истории. [20] [21] Например, астрономия Птолемея служила для объяснения и приблизительного предсказания движения планет на протяжении веков, но в конечном итоге эта модель Солнечной системы была заменена моделью Коперника. Черчленды полагают, что та же элиминативная судьба ожидает модель разума, «перерабатывающую предложения», в которой мышление и поведение являются результатом манипулирования состояниями, подобными предложениям, называемыми « пропозициональными установками ». Социолог Джейси Риз Антис выступает за элиминативный материализм для всех способностей разума, включая сознание, заявляя: «Самые глубокие тайны разума находятся в пределах нашей досягаемости». [67]

Мистерианство

[ редактировать ]Некоторые философы придерживаются эпистемического подхода и утверждают, что проблема разума и тела в настоящее время неразрешима и, возможно, всегда будет оставаться неразрешимой для людей. Обычно это называют новым мистерианством . Колин Макгинн считает, что люди когнитивно закрыты по отношению к своему собственному разуму. По мнению Макгинна, человеческому разуму не хватает процедур формирования концепций, чтобы полностью понять, как ментальные свойства, такие как сознание, возникают из их причинной основы. [68] Примером может служить то, что слон когнитивно закрыт в отношении физики элементарных частиц.

Более умеренная концепция была изложена Томасом Нагелем может потребоваться будущий сдвиг научной парадигмы , который считает, что проблема разума и тела в настоящее время неразрешима на современном этапе научного развития и что для преодоления объяснительного разрыва или революция . Нагель утверждает, что в будущем своего рода «объективная феноменология » сможет преодолеть разрыв между субъективным сознательным опытом и его физической основой. [69]

Лингвистическая критика проблемы разума и тела

[ редактировать ]Каждая попытка ответить на проблему разума и тела сталкивается с существенными проблемами. Некоторые философы утверждают, что это происходит потому, что в основе лежит концептуальная путаница. [70] Поэтому эти философы, такие как Людвиг Витгенштейн и его последователи в традиции лингвистической критики, отвергают эту проблему как иллюзорную. [71] Они утверждают, что ошибочно спрашивать, как ментальные и биологические состояния соотносятся друг с другом. Скорее, следует просто признать, что человеческий опыт можно описать по-разному — например, в ментальном и биологическом словаре. Иллюзорные проблемы возникают, если кто-то пытается описать одного с помощью словаря другого или если мысленный словарь используется в неправильном контексте. [71] Так обстоит дело, например, если искать психические состояния мозга. Мозг — это просто неправильный контекст для использования мысленного словаря — поэтому поиск ментальных состояний мозга является категориальной ошибкой или своего рода заблуждением рассуждения. [71]

Сегодня такую позицию часто занимают такие интерпретаторы Витгенштейна, как Питер Хакер . [70] Однако Хилари Патнэм , родоначальница функционализма, также заняла позицию, согласно которой проблема разума и тела является иллюзорной проблемой, которую следует разрешить в манере Витгенштейна. [72]

Натурализм и его проблемы

[ редактировать ]Тезис физикализма заключается в том, что разум является частью материального (или физического) мира. Такая позиция сталкивается с проблемой, заключающейся в том, что разум обладает определенными свойствами, которыми, по-видимому, не обладает ни одна другая материальная вещь. Поэтому физикализм должен объяснить, как возможно, что эти свойства, тем не менее, могут возникнуть из материальной вещи. Проект предоставления такого объяснения часто называют « натурализацией психического». [53] Некоторые из важнейших проблем, которые пытается решить этот проект, включают существование квалиа и природу интенциональности. [53]

Квалиа

[ редактировать ]Многие психические состояния, по-видимому, субъективно переживаются разными людьми по-разному. [32] И для психического состояния характерно то, что оно имеет какое-то эмпирическое качество , например боль, то, что оно причиняет боль. Однако ощущение боли у двух людей может не быть одинаковым, поскольку ни у кого нет идеального способа измерить, насколько сильно что-то болит, или точно описать, каково это — чувствовать боль. Поэтому философы и ученые задаются вопросом, откуда берется этот опыт. Существование мозговых событий само по себе не может объяснить, почему они сопровождаются соответствующими качественными переживаниями. Загадка того, почему многие мозговые процессы происходят с сопровождающим их эмпирическим аспектом в сознании, кажется невозможно объяснить. [31]

Тем не менее, многим также кажется, что науке в конечном итоге придется объяснить такой опыт. [53] Это следует из предположения о возможности редуктивного объяснения . Согласно этой точке зрения, если можно успешно попытаться объяснить явление редукционно (например, воду), то можно объяснить, почему это явление обладает всеми своими свойствами (например, текучестью, прозрачностью). [53] В случае психических состояний это означает, что необходимо объяснение того, почему они обладают свойством переживаться определенным образом.

Немецкий философ 20-го века Мартин Хайдеггер раскритиковал онтологические предположения, лежащие в основе такой редуктивной модели, и заявил, что невозможно осмыслить опыт в этих терминах. Это происходит потому, что, согласно Хайдеггеру, природу нашего субъективного опыта и его качеств невозможно понять в терминах картезианских «субстанций», обладающих «свойствами». Другими словами, сама концепция качественного опыта несовместима с концепцией субстанций, обладающих свойствами, или семантически несоизмерима с концепцией. [73]

Эта проблема объяснения интроспективных аспектов психических состояний и сознания от первого лица с точки зрения количественной нейробиологии от третьего лица называется объяснительным пробелом . [74] Среди современных философов сознания существует несколько различных взглядов на природу этого разрыва. Дэвид Чалмерс и ранний Фрэнк Джексон интерпретируют этот разрыв как онтологический по своей природе; то есть они утверждают, что квалиа никогда не могут быть объяснены наукой, поскольку физикализм ложен. Речь идет о двух отдельных категориях, и одну нельзя свести к другой. [75] Альтернативной точки зрения придерживаются такие философы, как Томас Нагель и Колин Макгинн . По их мнению, разрыв носит эпистемологический характер. По мнению Нагеля, наука еще не способна объяснить субъективный опыт, поскольку она еще не достигла необходимого уровня или вида знания. Мы даже не можем связно сформулировать проблему. [32] С другой стороны, для Макгинна проблема заключается в постоянных и присущих биологических ограничениях. Мы не можем устранить объяснительный пробел, потому что сфера субъективного опыта когнитивно закрыта для нас так же, как квантовая физика когнитивно закрыта для слонов. [76] Другие философы ликвидируют разрыв как чисто смысловую проблему. Эта семантическая проблема, конечно же, привела к знаменитому « вопросу квалиа », а именно: вызывает ли красный покраснение ?

Интенциональность

[ редактировать ]

Интенциональность — это способность психических состояний быть направленными ( около ) или находиться в связи с чем-то во внешнем мире. [26] Это свойство ментальных состояний означает, что они имеют содержание и семантические референты , и поэтому им могут быть присвоены истинностные значения . Когда кто-то пытается свести эти состояния к естественным процессам, возникает проблема: естественные процессы не являются истинными или ложными, они просто происходят. [77] Было бы бессмысленно говорить, что естественный процесс истинен или ложен. Но ментальные идеи или суждения истинны или ложны, так как же тогда ментальные состояния (идеи или суждения) могут быть естественными процессами? Возможность придания идеям семантической ценности должна означать, что такие идеи касаются фактов. Так, например, мысль о том, что Геродот был историком, относится к Геродоту и к тому факту, что он был историком. Если факт верен, то и идея верна; в противном случае это ложь. Но откуда берется это отношение? В мозгу происходят только электрохимические процессы и они, похоже, не имеют к Геродоту никакого отношения. [25]

Философия восприятия

[ редактировать ]Философия восприятия занимается природой перцептивного опыта и статусом перцептивных объектов, в частности тем, как перцептивный опыт соотносится с видимостью и представлениями о мире. К основным современным взглядам в философии восприятия относятся наивный реализм , энактивизм и репрезентативные взгляды. [2] [3] [78]

Философия разума и науки

[ редактировать ]Люди — материальные существа, и поэтому они подлежат изучению и описанию естественными науками. Поскольку психические процессы тесно связаны с телесными процессами (например, теория воплощенного познания разума), описания человеческих существ, которые дают естественные науки, играют важную роль в философии разума. [1] Существует множество научных дисциплин, изучающих процессы, связанные с психикой. В список таких наук входят: биология , информатика , когнитивистика , кибернетика , лингвистика , медицина , фармакология и психология . [79]

Нейробиология

[ редактировать ]Теоретическая основа биологии, как и современного естествознания в целом, в своей основе материалистична. Объектами изучения являются, в первую очередь, физические процессы, которые считаются основами психической деятельности и поведения. [80] О возрастающих успехах биологии в объяснении психических явлений можно судить по отсутствию какого-либо эмпирического опровержения ее основной предпосылки: «не может быть изменения психических состояний человека без изменения состояний мозга». [79]

В области нейробиологии существует множество субдисциплин, изучающих отношения между психическими и физическими состояниями и процессами: [80] Сенсорная нейрофизиология исследует связь между процессами восприятия и стимуляции . [81] Когнитивная нейробиология изучает корреляции между психическими и нервными процессами. [81] Нейропсихология описывает зависимость умственных способностей от определенных анатомических областей мозга. [81] Наконец, эволюционная биология изучает происхождение и развитие нервной системы человека и, поскольку она составляет основу разума, описывает также онтогенетическое и филогенетическое развитие психических явлений, начиная с самых примитивных их стадий. [79] Кроме того, эволюционная биология накладывает жесткие ограничения на любую философскую теорию разума, поскольку генах, , основанный на механизм естественного отбора не допускает каких-либо гигантских скачков в развитии сложности нейронов или нейронного программного обеспечения, а лишь постепенных шагов в течение длительных периодов времени. [82]

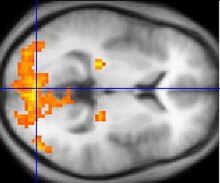

Методологические . прорывы нейробиологии, в частности внедрение высокотехнологичных процедур нейровизуализации, подтолкнули ученых к разработке все более амбициозных исследовательских программ: одна из главных целей — описать и понять нервные процессы, соответствующие психическим функциям (см : нейронный коррелят ). [80] Некоторые группы вдохновлены этими достижениями.

Информатика

[ редактировать ]Информатика занимается автоматической обработкой информации (или, по крайней мере, физическими системами символов, которым присвоена информация) с помощью таких вещей, как компьютеры . [83] С самого начала программисты могли разрабатывать программы, позволяющие компьютерам выполнять задачи, для которых органическим существам нужен разум. Простой пример — умножение. Неясно, можно ли сказать, что у компьютеров есть разум. Смогут ли они когда-нибудь обрести то, что мы называем разумом? Этот вопрос оказался на переднем крае многих философских дебатов из-за исследований в области искусственного интеллекта (ИИ).

В рамках ИИ принято различать скромную исследовательскую программу и более амбициозную: это различие было введено Джоном Сирлом в терминах слабого ИИ и сильного ИИ . Исключительной целью «слабого ИИ», по мнению Сирла, является успешное моделирование психических состояний без каких-либо попыток заставить компьютеры обрести сознание или осознание и т. д. Целью сильного ИИ, напротив, является компьютер с сознанием, подобным к человеку. [84] Программа сильного ИИ восходит к одному из пионеров вычислений Алану Тьюрингу . В качестве ответа на вопрос «Могут ли компьютеры думать?» он сформулировал знаменитый тест Тьюринга . [85] Тьюринг полагал, что можно сказать, что компьютер «думает», если его поместить в отдельную комнату рядом с другой комнатой, в которой находится человек, и когда сторонний человек задает одни и те же вопросы и компьютеру, и человеку. В результате реакции компьютера оказались неотличимы от ответов человека. По сути, взгляд Тьюринга на машинный интеллект следовал бихевиористской модели разума: интеллект такой же, как и интеллект. Тест Тьюринга вызвал множество критических замечаний, среди которых, пожалуй, наиболее известным является «Китайская комната» мысленный эксперимент , сформулированный Сёрлом. [84]

Вопрос о возможной чувствительности ( квалиа ) компьютеров или роботов до сих пор остается открытым. Некоторые ученые-компьютерщики полагают, что ИИ все еще может внести новый вклад в решение «проблемы разума и тела». Они предполагают, что на основе взаимных влияний между программным и аппаратным обеспечением, которые имеют место во всех компьютерах, возможно, что когда-нибудь могут быть открыты теории, которые помогут нам понять взаимные влияния между человеческим разумом и мозгом ( мокрое программное обеспечение ). [86]

Психология

[ редактировать ]Психология – это наука, которая непосредственно исследует психические состояния. Он использует в основном эмпирические методы для исследования конкретных психических состояний, таких как радость , страх или навязчивые идеи . Психология исследует законы, которые связывают эти психические состояния друг с другом или с входами и выходами человеческого организма. [87]

Примером этого является психология восприятия . Ученые, работающие в этой области, открыли общие принципы восприятия форм . Закон психологии форм гласит, что объекты, движущиеся в одном направлении, воспринимаются как связанные друг с другом. [79] Этот закон описывает связь между визуальными входными данными и состояниями психического восприятия. Однако это ничего не говорит о природе состояний восприятия. Законы, открытые психологией, совместимы со всеми ответами на уже описанную проблему разума и тела.

Когнитивная наука

[ редактировать ]Когнитивная наука — это междисциплинарное научное исследование разума и его процессов. В нем рассматривается, что такое познание , что оно делает и как оно работает. Оно включает исследования интеллекта и поведения, уделяя особое внимание тому, как информация представляется, обрабатывается и преобразуется (в таких способностях, как восприятие, язык, память, рассуждение и эмоции) в нервных системах (человека или других животных) и машинах (например, компьютерах). ). Когнитивная наука состоит из множества исследовательских дисциплин, включая психологию , искусственный интеллект , философию , нейробиологию , лингвистику , антропологию , социологию и образование . [88] Он охватывает множество уровней анализа: от низкоуровневого обучения и механизмов принятия решений до высокоуровневой логики и планирования; от нейронных цепей до модульной организации мозга. За прошедшие годы когнитивная наука превратилась из подхода к репрезентации и обработке информации к объяснению разума, чтобы охватить воплощенную его перспективу. Соответственно, телесные процессы играют значительную роль в приобретении, развитии и формировании познавательных способностей. [89] Например, Роулендс (2012) утверждает, что познание является активным, воплощенным , встроенным, аффективным и (потенциально) расширенным. Принимается позиция, что «классический сэндвич» познания, зажатый между восприятием и действием, является искусственным; познание следует рассматривать как продукт сильно связанного взаимодействия, которое нельзя разделить таким образом. [90] [91]

Околосмертные исследования

[ редактировать ]В области исследований клинической смерти встречается, среди прочего, следующее явление: например, во время некоторых операций на мозге мозг искусственно и измеримо деактивируется. Тем не менее, некоторые пациенты сообщают на этом этапе, что они воспринимают то, что происходит в их окружении, то есть что у них появилось сознание. Пациенты также сообщают о переживаниях во время остановки сердца. Существует следующая проблема: как только после остановки сердца мозг перестает снабжаться кровью и, следовательно, кислородом, мозг прекращает свою нормальную работу примерно через 15 секунд, то есть мозг впадает в бессознательное состояние. [92]

Философия разума в континентальной традиции

[ редактировать ]Большая часть обсуждения в этой статье сосредоточена на одном стиле или традиции философии в современной западной культуре , обычно называемой аналитической философией (иногда называемой англо-американской философией). [93] Однако существует множество других школ мысли, которые иногда подпадают под широкий (и расплывчатый) ярлык континентальной философии . [93] В любом случае, хотя темы и методы здесь многочисленны, в отношении философии сознания различные школы, подпадающие под этот ярлык ( феноменология , экзистенциализм и т. д.), в целом могут рассматриваться как отличающиеся от аналитической школы тем, что они меньше фокусируются на только на языке и логическом анализе, но также принимают другие формы понимания человеческого существования и опыта. Что касается конкретно обсуждения разума, это имеет тенденцию выражаться в попытках понять концепции мышления и перцептивного опыта в некотором смысле, который не включает в себя просто анализ языковых форм. [93]

Иммануила Канта «Критика чистого разума» , впервые опубликованная в 1781 году и вновь представленная с серьезными изменениями в 1787 году, представляет собой значительное вмешательство в то, что позже станет известно как философия разума. Канта Первая критика общепризнана как одна из наиболее значительных работ современной философии на Западе. Кант — фигура, влияние которой заметно как в континентальной , так и в аналитической/англо-американской философии. Работа Канта развивает углубленное исследование трансцендентального сознания или жизни разума, понимаемой через универсальные категории понимания.

В Георга Вильгельма Фридриха Гегеля ( «Философии разума» часто переводимой как «Философия духа» или «Гейст» ) [94] В третьей части своей «Энциклопедии философских наук » Гегель обсуждает три различных типа разума: «субъективный разум/дух», разум индивидуума; «объективный разум/дух», разум общества и государства; и «Абсолютный разум/дух», позиция религии, искусства и философии. Гегеля См. также «Феноменологию духа» . Тем не менее работы Гегеля радикально отличаются от стиля англо-американской философии разума.

В 1896 году Анри Бергсон в «Материи и памяти » «Очерк отношений тела и духа» представил убедительные аргументы в пользу онтологического различия тела и разума, сведя проблему к более определенной проблеме памяти, тем самым позволив найти решение, основанное на эмпирический пример афазии .

В наше время двумя основными школами, которые развились в ответ на эту гегелевскую традицию или в оппозицию ей, являются феноменология и экзистенциализм. Феноменология, основанная Эдмундом Гуссерлем , фокусируется на содержании человеческого разума (см. «Ноэма ») и на том, как процессы формируют наш опыт. [95] Экзистенциализм, школа мысли, основанная на работах Сёрена Кьеркегора , фокусируется на человеческих трудностях и на том, как люди справляются с ситуацией жизни. Экзистенциально-феноменология представляет собой крупную ветвь континентальной философии (они не противоречат друг другу), укорененную в творчестве Гуссерля, но выраженную в наиболее полных формах в творчестве Мартина Хайдеггера , Жана-Поля Сартра , Симоны де Бовуар и Мориса Мерло-Понти . Хайдеггера См . «Бытие и время» Мерло-Понти , «Феноменологию восприятия» Сартра , «Бытие и ничто» Симоны де Бовуар и «Второй пол» .

Темы, связанные с философией разума

[ редактировать ]Существует бесчисленное множество предметов, на которые влияют идеи, разработанные в философии сознания. Яркими примерами этого являются природа смерти и ее окончательный характер, природа эмоций , восприятия и памяти . Вопросы о том, что такое человек и какое отношение его или ее личность имеют к философии разума. Есть два предмета, которые в связи с философией разума привлекли особое внимание: свободная воля и личность . [1]

Свободная воля

[ редактировать ]В контексте философии сознания проблема свободы воли приобретает новую остроту. Так обстоит дело с материалистическими детерминистами . [1] Согласно этой позиции, законы природы полностью определяют ход материального мира. Ментальные состояния, а следовательно, и воля, будут материальными состояниями, а это означает, что человеческое поведение и решения будут полностью определяться законами природы. Некоторые идут еще дальше в этом рассуждении: люди не могут сами определять, чего они хотят и что они делают. Следовательно, они не бесплатны. [96]

Эта аргументация отвергается, с одной стороны, компатибилистами . Сторонники этой позиции полагают, что вопрос «Свободны ли мы?» на этот вопрос можно ответить только после того, как мы определим, что означает термин «свободный». Противоположность слову «свободный» — не «вызванный», а «вынужденный» или «принудительный». Неуместно отождествлять свободу с неопределенностью. Свободное действие – это действие, при котором агент мог бы поступить иначе, если бы он выбрал иное. В этом смысле человек может быть свободным, даже несмотря на то, что детерминизм верен. [96] Самым важным компатибилистом в истории философии был Дэвид Юм . [97] Совсем недавно, [ когда? ] эту позицию отстаивал, например, Дэниел Деннетт . [98]

С другой стороны, есть также много инкомпатибилистов , которые отвергают этот аргумент, потому что верят, что воля свободна в более сильном смысле, называемом либертарианством . [96] Эти философы утверждают, что ход мира либо а) не полностью определяется естественным законом, когда естественный закон перехватывается физически независимым фактором; [99] б) определяется только индетерминированным естественным законом, или в) определяется индетерминированным естественным законом в соответствии с субъективным усилием физически нередуцируемой силы. [100] В рамках либертарианства воля не обязательно должна быть детерминированной и, следовательно, потенциально свободной. Критики второго положения (б) обвиняют инкомпатибилистов в использовании бессвязной концепции свободы. Они рассуждают следующим образом: если наша воля ничем не определяется, то мы желаем желаемого по чистой случайности. А если то, чего мы желаем, является чисто случайным, мы не свободны. Итак, если наша воля ничем не определяется, мы не свободны. [96]

Себя

[ редактировать ]Философия разума также имеет важные последствия для концепции «я». Если под «я» или «я» подразумевают существенное, неизменное ядро личности , некоторые современные философы разума, такие как Дэниел Деннетт , полагают, что такой вещи не существует. По мнению Деннета и других современников, «я» считается иллюзией. [101] Идея «я» как неизменного сущностного ядра происходит от идеи нематериальной души . Такая идея неприемлема для современных философов физикалистской ориентации и их общего скептицизма по отношению к концепции «самости», постулируемой Дэвидом Юмом , который никогда не мог поймать себя на том, что ничего не делает, не думает и не чувствует. [102] Однако в свете эмпирических результатов психологии развития , биологии развития и нейробиологии идея существенного непостоянного материального ядра — интегрированной репрезентативной системы, распределенной по изменяющимся моделям синаптических связей — кажется разумной. [103]

См. также

[ редактировать ]- Искусственная философия

- Сознание животных

- Искусственное сознание

- Китайская комната

- Коллективная интенциональность

- Вычислительная теория разума

- Воплощенное познание

- Намерение

- Намерение

- Очерк человеческого интеллекта

- Краткое содержание мысли

- Философия искусственного интеллекта

- Теория разума у животных

Ссылки

[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Ким, Джэгван (1995). «Эмерджентные свойства» . В Хондерихе, Тед (ред.). Оксфордский компаньон по философии . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. п. 240. ИСБН 978-0-19-866132-0 .

- ^ Перейти обратно: а б Сигел, С.: Содержание визуального опыта . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. 2010.

- ^ Перейти обратно: а б Макферсон Ф. и Хэддок А., редакторы, «Дизъюнктивизм: восприятие, действие, знание» , Оксфорд: Oxford University Press, 2008.

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Декарт, Рене (1998). Рассуждение о методе и размышления о первой философии . Издательство Хакет. ISBN 978-0-87220-421-8 .

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Харт, WD (1996) «Дуализм», в книге Сэмюэля Гуттенплана (org) «Спутник философии разума» , Блэквелл, Оксфорд, 265–7.

- ^ Перейти обратно: а б Спиноза, Барух (1670) Tractatus Theologico-Politicus (Богословско-политический трактат).

- ^ Шнайдер, Сьюзен (2013). «Нередуктивный физикализм и проблема разума1». Нус . 47 (1): 135–153. дои : 10.1111/j.1468-0068.2011.00847.x . ISSN 0029-4624 .

- ^ ДеПол, Майкл; Балтимор, Джозеф А. (2013). «Тип физикализма и причинное исключение» . Журнал философских исследований . 38 : 405–418. дои : 10.5840/jpr20133821 . ISSN 1053-8364 .

- ^ СК Гибб; Э. Дж. Лоу; РД Ингторссон (21 марта 2013 г.). Ментальная причинность и онтология . ОУП Оксфорд. п. 58. ИСБН 978-0-19-165255-4 .

- ^ Демирджиоглу, Эрхан (2011). «Супервентность и редуктивный физикализм». Европейский журнал аналитической философии . 7 (1): 25–35.

- ^ Перейти обратно: а б Франческотти, Роберт. «Супервентность и разум» . Интернет-энциклопедия философии . ISSN 2161-0002 . Архивировано из оригинала 17 июля 2014 г. Проверено 10 августа 2014 г.

- ^ Гибб, Софи (2010). «Принципы замыкания и законы сохранения энергии и импульса». Диалектика . 64 (3): 363–384. дои : 10.1111/j.1746-8361.2010.01237.x . ISSN 0012-2017 . S2CID 55120533 . См. также Демпси, LP (2012). «Сознание, супервентность и идентичность: Маррас и Ким об эффективности сознательного опыта». Диалог . 51 (3): 373–395. дои : 10.1017/s0012217312000662 . S2CID 147060838 . См. также Балтимор, Дж.А. (2010). «Защита принципа контрейлерных перевозок от эмпирического подхода Шапиро и Собера» . Диалектика . 175 (2): 151–168. дои : 10.1007/s11229-009-9467-2 . S2CID 13314992 .

- ^ Маклафлин, Брайан; Беннетт, Карен (2014). Эдвард Н. Залта (ред.). «Супервентность» . Стэнфордская энциклопедия философии (весеннее издание 2014 г.) . Проверено 10 августа 2014 г.

- ^ Мегилл, Джейсон (2012). «Защита возникновения». Аксиоматика . 23 (4): 597–615. дои : 10.1007/s10516-012-9203-2 . ISSN 1122-1151 . S2CID 170226477 .

- ^ Перейти обратно: а б с д и Ким, Дж., «Проблема разума и тела», Oxford Companion to Philosophy . Тед Хондерих (ред.). Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. 1995.

- ^ Пинель, Дж. Психобиология , (1990) Prentice Hall, Inc. ISBN 88-15-07174-1

- ^ Леду, Дж. (2002) Синаптическая личность: как наш мозг становится тем, кем мы являемся , Нью-Йорк: Viking Penguin. ISBN 88-7078-795-8

- ^ Рассел, С. и Норвиг, П. Искусственный интеллект: современный подход , Нью-Джерси: Прентис Холл. ISBN 0-13-103805-2

- ^ Докинз, Р. Эгоистичный ген (1976) Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. ISBN

- ^ Перейти обратно: а б с Черчленд, Патрисия (1986). Нейрофилософия: к единой науке разума и мозга . МТИ Пресс. ISBN 978-0-262-03116-5 .

- ^ Перейти обратно: а б Черчленд, Пол (1981). «Элиминативный материализм и пропозициональные установки». Журнал философии . 78 (2): 67–90. дои : 10.2307/2025900 . JSTOR 2025900 .

- ^ Перейти обратно: а б с д Смарт, JJC (1956). «Ощущения и мозговые процессы». Философский обзор .

- ^ Перейти обратно: а б Дональд Дэвидсон (1980). Очерки действий и событий . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-924627-4 .

- ^ Перейти обратно: а б Патнэм, Хилари (1967). « Психологические предикаты », в WH Capitan и DD Merrill, ред., Art, Mind and Religion (Питтсбург: University of Pittsburgh Press.)

- ^ Перейти обратно: а б Деннетт, Дэниел (1998). Интенциональная позиция . Кембридж, Массачусетс: MIT Press. ISBN 978-0-262-54053-7 .

- ^ Перейти обратно: а б Сирл, Джон (2001). Интенциональность. Статья о философии разума . Франкфурт а. М.: Начдр. Зуркамп. ISBN 978-3-518-28556-5 .

- ^ Мусавирад, Сейед Джаабер (29 ноября 2023 г.). «Когерентность субстанционального дуализма» . Международный философский ежеквартальный журнал . 63 (1): 33–42. дои : 10.5840/ipq20231114214 .

- ^ Шри Свами Шивананда. «Санкхья: Индуистская философия: Санкхья» . Архивировано из оригинала 15 мая 2006 года.

- ^ Платон (1995). Э.А. Герцог; У. Ф. Хикен; ВСМ Николл; Д.Б. Робинсон; Дж.К.Г. Страчан (ред.). Федон . Кларендон Пресс. ISBN 978-1-4065-4150-2 .

- ^ Робинсон, Х. (1983): «Аристотелевский дуализм», Оксфордские исследования древней философии 1, 123–44.

- ^ Перейти обратно: а б с Джексон, Ф. (1982) «Эпифеноменальные квалиа». Перепечатано в Чалмерсе, изд. Дэвида. :2002. Философия разума: классические и современные чтения . Издательство Оксфордского университета.

- ^ Перейти обратно: а б с Нагель, Т. (1974). «Каково быть летучей мышью?» (PDF) . Философский обзор . 83 (4): 435–456. дои : 10.2307/2183914 . JSTOR 2183914 .

- ^ Льюис, CS (1947). Чудеса . W. Morrow & Co. Нью-Йорк: ISBN 978-0-688-17369-2 .

- ^ Чалмерс, Дэвид (1997). Сознательный разум . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-511789-9 .

- ^ Перейти обратно: а б Деннетт, Дэниел (1995). «Невообразимая нелепость зомби» . Журнал исследований сознания . 2 : 322–6. Архивировано из оригинала 15 мая 2017 г. Проверено 27 апреля 2017 г.

- ^ Деннетт, Дэниел (1991). Объяснение сознания . Литтл, Браун и Ко. р. 95 . ISBN 978-0-316-18065-8 .

- ^ Поппер, Карл и Экклс, Джон (2002). Самость и ее мозг . Спрингер Верлаг. ISBN 978-3-492-21096-6 .

- ^ Деннетт Д., (1991), Объяснение сознания , Бостон: Little, Brown & Company

- ^ Стич, С., (1983), От народной психологии к когнитивной науке . Кембридж, Массачусетс: MIT Press (Брэдфорд)

- ^ Райл, Г., 1949, Концепция разума, Нью-Йорк: Барнс и Ноубл.

- ^ Агасси, Дж. (1975). Привилегированный доступ; Наука в движении, Бостонские исследования философии науки , 80 . Дордрехт: Рейдель.

- ^ Агасси, Дж. (1997). Наука в процессе становления . Рим: Армандо.

- ^ Перейти обратно: а б Робинсон, Ховард (19 августа 2003 г.). «Дуализм» . Стэнфордская энциклопедия философии (выпуск осенью 2003 г.) . Центр изучения языка и информации Стэнфордского университета . Проверено 25 сентября 2006 г.

- ^ Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1714). Монадология . ISBN 978-0-87548-030-5 .

- ^ Шмальц, Тэд (2002). «Николя Мальбранш» . Стэнфордская энциклопедия философии (выпуск лета 2002 г.) . Центр изучения языка и информации Стэнфордского университета . Проверено 25 сентября 2006 г.

- ^ Перейти обратно: а б Чалмерс, Дэвид (1996). Сознательный разум . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-511789-9 .

- ^ Хаксли, TH [1874] «О гипотезе о том, что животные являются автоматами, и ее истории», The Fortnightly Review , ns16:555–580. Перепечатано в журнале «Метод и результаты: эссе» Томаса Х. Хаксли (Нью-Йорк: Д. Эпплтон и компания, 1898).

- ^ Джексон, Фрэнк (1986). «Чего Мэри не знала». Журнал философии . 83 (5): 291–295. дои : 10.2307/2026143 . JSTOR 2026143 . S2CID 19000667 .

- ^ Атманспехер, Х (2012). «Двуаспектный монизм а-ля Паули и Юнг» . Журнал исследований сознания . 19 (9–10): 96–120.

- ^ Велманс, М (2012). «Рефлексивный монизм: психофизические отношения между разумом, материей и сознанием» . Журнал исследований сознания . 19 (9–10): 143–165. Архивировано из оригинала 11 ноября 2017 г.

- ^ Леопольд Штубенберг. «Нейтральный монизм и теория двойственности» . Стэнфордская энциклопедия философии.

- ^ Перейти обратно: а б с Уоллес, Аллен (1999). Сознание на перепутье: беседы с Далай-ламой о науке о мозге и буддизме . Снежный лев. ISBN 978-0-545-22720-9 .

- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Столяр, Даниэль (2005). «Физикализм» . Стэнфордская энциклопедия философии (зимнее издание 2005 г.) . Центр изучения языка и информации Стэнфордского университета . Проверено 24 сентября 2006 г.

- ^ См. Мишель Вебер и Андерсон Уикс (ред.), «Процессуальные подходы к сознанию в психологии, неврологии и философии разума» (Уайтхедские исследования взаимосвязи психологии II). Архивировано 8 апреля 2015 г. в Wayback Machine , Олбани, Нью-Йорк, Государственный университет Нью-Йорка. Йорк Пресс, 2009.

- ^ Рассел, Бертран (1918) Мистика, логика и другие эссе , Лондон: Лонгманс, Грин.

- ^ Мах, Эрнст (1959) [1886]. и отношение физического к психическому ( Анализ ощущений Пятое изд.). Нью-Йорк: Дувр.

- ^ Скиннер, Б.Ф. (1972). За пределами свободы и достоинства . Нью-Йорк: Бантам/Винтажные книги. ISBN 978-0-553-14372-0 .

- ^ Райл, Гилберт (1949). Концепция разума . Чикаго: Издательство Чикагского университета. ISBN 978-0-226-73295-4 .

- ^ Плейс, Уллин (1956). «Является ли сознание мозговым процессом?». Британский журнал психологии . 47 (1): 44–50. дои : 10.1111/j.2044-8295.1956.tb00560.x . ПМИД 13304279 . S2CID 36940527 .

- ^ Смарт, JJC, «Теория идентичности» , Стэнфордская энциклопедия философии (выпуск лета 2002 г.), Эдвард Н. Залта (ред.)

- ^ Дэвидсон, Д. (2001). Субъективное, интерсубъективное, объективное . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-88-7078-832-7 .

- ^ Перейти обратно: а б Блок, Нед. «Что такое функционализм» в «Чтениях по философии психологии» , 2 тт. Том 1. (Кембридж: Гарвард, 1980).

- ^ Армстронг, Д., 1968, Материалистическая теория разума , Routledge.

- ^ Ди Франческо М. и Марраффа М. (2013). «Бессознательное, сознание и иллюзия Я» (PDF) . Диалоги в философии, ментальных и нейронауках . 6 (1): 10–22. Архивировано (PDF) из оригинала 3 марта 2017 г.

- ^ Стэнтон, WL (1983). «Супервентность и психологический закон в аномальном монизме». Тихоокеанский философский ежеквартальный журнал . 64 : 72–9. дои : 10.1111/j.1468-0114.1983.tb00185.x .

- ^ Джэгвон Ким, Философия разума, Westview Press; 2-е издание (8 июля 2005 г.) ISBN 0-8133-4269-4

- ^ Антис, Джейси (2022). «Семантизм сознания: точная элиминативистская теория сознания» . Биологически вдохновленные когнитивные архитектуры 2021 . Исследования в области вычислительного интеллекта. Том. 1032. стр. 20–41. дои : 10.1007/978-3-030-96993-6_3 . ISBN 978-3-030-96992-9 . Проверено 7 августа 2022 г.

- ^ Макгинн, Колин. «Можем ли мы решить проблему разума и тела?» Архивировано 26 декабря 2016 г. в Wayback Machine , Mind , New Series, Vol. 98, № 391, июль 1989 г. (стр. 349–366), с. 350.

- Перепечатано в издательстве О'Коннор, Тимоти и Робб, Дэвид. «Колин Макгинн, можем ли мы решить проблему разума и тела?» , Философия разума: Современные чтения . Рутледж, 2003, с. 438 и далее.

- ^ «Сложная проблема сознания». Архивировано 20 апреля 2015 г. в Wayback Machine , Интернет-энциклопедия философии , Джош Вайсберг.

- ^ Перейти обратно: а б Хакер, Питер (2003). Философские основы нейронауки . Паб Блэквел. ISBN 978-1-4051-0838-6 .

- ^ Перейти обратно: а б с Витгенштейн, Людвиг (1954). Философские исследования . Нью-Йорк: Макмиллан. ISBN 978-0-631-14660-5 .

- ^ Патнэм, Хилари (2000). Тройная нить: разум, тело и мир . Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета. ISBN 978-0-231-10286-5 .

- ↑ Хьюберт Дрейфус, «Критика Декарта I» (записанная лекция), Калифорнийский университет в Беркли, 18 сентября 2007 г.

- ^ Джозеф Левин , Материализм и квалиа: объяснительный пробел , в: Pacific Philosophical Quarterly , vol. 64, нет. 4 октября 1983 г., стр. 354–361.

- ^ Джексон, Ф. (1986) «Чего Мэри не знала», Журнал философии, 83, 5, стр. 291–295.

- ^ Макгинн, К. «Можно ли решить проблему разума и тела», Mind , New Series, том 98, выпуск 391, стр. 349–366. а (онлайн) Архивировано 28 сентября 2007 г. в Wayback Machine.

- ^ Фодор, Джерри (1993). Психосемантика. Проблема смысла в философии сознания . Кембридж: MIT Press. ISBN 978-0-262-06106-3 .

- ^ Сигел, С. (2011). «Содержание восприятия», Стэнфордская энциклопедия философии (зимнее издание 2011 г.), Эдвард Н. Залта (ред.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/ win2011/entries/perception-contents/ .

- ^ Перейти обратно: а б с д Пинкер, С. (1997) Как работает разум . тр. Ru: Как работает разум . Милан: Мондадори, 2000. ISBN 88-04-49908-7

- ^ Перейти обратно: а б с Медведь, М.Ф. и др. Ред. (1995). Нейронаука: исследование мозга . Балтимор, Мэриленд, Уильямс и Уилкинс. ISBN 0-7817-3944-6

- ^ Перейти обратно: а б с Пинель, JPJ (1997). Психобиология . Прентис Холл. ISBN 978-88-15-07174-3 .

- ^ Метцингер, Томас (2003). Быть никем – теория субъективности модели Я. Кембридж: MIT Press. стр. 349–366 . ISBN 978-0-262-13417-0 .

- ^ Сипсер, М. (1998). Введение в теорию вычислений . Бостон, Массачусетс: ISBN PWS Publishing Co. 978-0-534-94728-6 .

- ^ Перейти обратно: а б Сирл, Джон (1980). «Разум, мозг и программы» (PDF) . Поведенческие и мозговые науки . 3 (3): 417–424. дои : 10.1017/S0140525X00005756 . S2CID 55303721 .

- ^ Тьюринг, Алан (октябрь 1950 г.), «Вычислительная техника и интеллект», Mind , LIX (236): 433–460, doi : 10.1093/mind/LIX.236.433 , ISSN 0026-4423

- ^ Рассел С. и Норвиг Р. (1995). Искусственный интеллект: современный подход . Нью-Джерси: ISBN Prentice Hall, Inc. 978-0-13-103805-9 .

- ^ «Энциклопедия психологии» . 07.03.2019. Архивировано из оригинала 13 мая 2008 г.

- ^ Тагард, Пол, Когнитивная наука , Стэнфордская энциклопедия философии (выпуск осенью 2008 г.), Эдвард Н. Залта (ред.).

- ^ Кальво, Пако; Гомила, Тони (2008). Справочник по когнитивной науке: воплощенный подход . Эльзевир. ISBN 978-0-08-091487-9 .

- ^ Марк Роулендс (2010). «Глава 3: Вложенный разум» . Новая наука о разуме: от расширенного разума к воплощенной феноменологии . МТИ Пресс. стр. 51 и далее . ISBN 978-0-262-01455-7 .

- ^ Дэйв Уорд; Мог Стэплтон (2012). «Эс хороши. Познание как разыгрываемое, воплощенное, внедренное, аффективное и расширенное» . В Фабио Пальери (ред.). Сознание во взаимодействии: роль природного и социального контекста в формировании сознания . Издательство Джона Бенджамина. стр. 89 и далее . ISBN 978-90-272-1352-5 . Онлайн-версия здесь. Архивировано 10 апреля 2014 г. на Wayback Machine .

- ^ Дж. М. Люс: Хронические расстройства сознания после комы: Часть первая: медицинские проблемы. В: Сундук. Группа 144, номер 4, октябрь 2013 г., стр. 1381–1387, doi:10.1378/chest.13-0395 , PMID 24081351 (Обзор).

- ^ Перейти обратно: а б с Даммет, М. (2001). Истоки аналитической философии . Эйнауди. ISBN 978-88-06-15286-4 .

- ^ Гегель, GWF (1983). Феноменология духа . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-503169-0 . , перевод А.В. Миллера с анализом текста и предисловием Дж. Н. Финдли (Оксфорд: Clarendon Press, 1977). ISBN 0-19-824597-1 .

- ^ Гуссерль, Эдмунд (2008). Логические расследования . Издательство Академии в Берлине. ISBN 978-3-05-004391-3 . пер.: Джованни Пиана. Милан: EST. ISBN 88-428-0949-7

- ^ Перейти обратно: а б с д «Веб-ресурс детерминизма философа Теда Хондериха» . Архивировано из оригинала 16 мая 2008 г.

- ^ Рассел, Пол, Свобода и моральные чувства: путь Юма к натурализации ответственности Oxford University Press: Нью-Йорк и Оксфорд, 1995.

- ^ Деннетт, Дэниел (1984). Разновидности свободы воли, о которых стоит мечтать . Кембридж, Массачусетс: Bradford Books – MIT Press. ISBN 978-0-262-54042-1 .

- ^ Декарт, Рене (1649). Страсти души . Издательская компания Хакетт. ISBN 978-0-87220-035-7 .

- ^ Кейн, Роберт (2009). «Либертарианство». Философские исследования . 144 (1): 39. doi : 10.1007/s11098-009-9365-y . S2CID 262782420 .

- ^ Деннетт К. и Хофштадтер Д.Р. (1981). Разум — это Я. Бантамские книги. ISBN 978-0-553-01412-9 .

- ^ Сирл, Джон (1 ноября 2004 г.). Разум: краткое введение . Oxford University Press Inc, США. ISBN 978-0-19-515733-8 .

- ^ Леду, Джозеф (2002). Синаптическое Я. Нью-Йорк: Викинг Пингвин. ISBN 978-88-7078-795-5 .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]- Лондонское учебное пособие по философии , заархивированное 23 сентября 2009 г. в Wayback Machine, предлагает множество советов о том, что читать, в зависимости от знания студентом предмета: Философия разума. Архивировано 15 июня 2020 г. в Wayback Machine.

- Ричард Рорти , Философия и зеркало природы (Принстон, 1980), с. 120, 125.

- Педро Хесус Теруэль, Разум, мозг и антропология в Канте (Мадрид, 2008). ISBN 978-84-309-4688-4 .

- Дэвид Дж. Унгс, Лучше, чем один; что у каждого из нас есть два разума (Лондон, 2004). ISBN 978-1-78220-173-1

- Альфред Норт Уайтхед Наука и современный мир (1925; перепечатано в Лондоне, 1985), стр. 68–70.

- Эдвин Бертт Метафизические основы современной физической науки , 2-е изд. (Лондон, 1932), стр. 318–19.

- Феликс Дойч (ред.) О таинственном прыжке от разума к телу (Нью-Йорк, 1959).

- Герберт Фейгл «Ментальное» и «физическое»: эссе и постскриптум (1967) , в Х. Фейгле и др. (ред.), Миннесотские исследования в области философии науки (Миннеаполис, 1958), Vol. 2, стр. 370–497, на с. 373.

- Нап Мабакиао-младший, Разум, наука и вычисления (с предисловием Тима Крейна ). Манила: Издательство Университета Де Ла Саль, 2012.

- Селия Грин «Утраченное дело: причинно-следственная связь и проблема разума и тела» . (Оксфорд: Оксфордский форум, 2003). Применяет скептический взгляд на причинность к проблемам интеракционизма.

- Гьяцо, геше Келсанг Гьяцо , Понимание ума : природа и сила ума, Tharpa Publications (2-е изд., 1997) ISBN 978-0-948006-78-4

- Герхард Медикус. Быть человеком – преодоление разрыва между науками о теле и разуме. Берлин (2015): VWB

- Герхард Медикус (2017). Быть человеком: преодоление разрыва между науками о теле и разуме, Берлинский VWB

- Скотт Роберт Сехон, Телеологический реализм: разум, действие и объяснение . Кембридж: Издательство Массачусетского технологического университета, 2005.

Внешние ссылки

[ редактировать ]- Философия разума в PhilPapers

- Философия разума в проекте онтологии философии Индианы

- «Теория разума» . Интернет-энциклопедия философии .

- Руководство по философии разума , составленное Дэвидом Чалмерсом.

- MindPapers: Библиография философии разума и науки о сознании , составленная Дэвидом Чалмерсом (редактор) и Дэвидом Бурже (помощник редактора).

- Словарь философии разума под редакцией Криса Элиасмита.

- «Введение в философию разума » Пола Ньюолла, предназначенное для начинающих.

- Список онлайн-статей по сознанию и философии разума , составленный Дэвидом Чалмерсом.

- Поле разума: игровая площадка богов из серии «Индийская психология» Свами Веды Бхарати.

- [1] Герхард Медикус: Быть человеком – преодоление разрыва между науками о теле и разуме, Берлин, 2017 г., VWB