Религиозная толерантность

| Часть серии о |

| Дискриминация |

|---|

|

Религиозная толерантность или религиозная терпимость могут означать «не более чем терпимость и разрешение, данное приверженцами доминирующей религии на существование других религий, даже если на последние смотрят с неодобрением как на низшие, ошибочные или вредные». [1] Исторически сложилось так, что большинство случаев и писаний, касающихся толерантности, касаются статуса меньшинства и инакомыслящих точек зрения по отношению к доминирующей государственной религии . [2] Однако религия также социологична, а практика толерантности всегда имела и политический аспект. [3] : xiii

Обзор истории толерантности и различных культур, в которых она практиковалась, а также того, как такая парадоксальная концепция превратилась в руководящую, освещает ее современное использование в политических, социальных, религиозных и этнических целях применительно к ЛГБТ. отдельные лица и другие меньшинства, а также другие связанные концепции, такие как права человека .

In Antiquity

[ редактировать ]

Religious toleration has been described as a "remarkable feature" of the Achaemenid Empire of Persia.[4] Cyrus the Great assisted in the restoration of the sacred places of various cities.[4] In the Old Testament, Cyrus was said to have released the Jews from the Babylonian captivity in 539–530 BCE, and permitted their return to their homeland.[5]

The Hellenistic city of Alexandria, founded 331 BCE, contained a large Jewish community which lived in peace with equivalently sized Greek and Egyptian populations. According to Michael Walzer, the city provided "a useful example of what we might think of as the imperial version of multiculturalism."[6]

Before Christianity became the state church of the Roman Empire, it encouraged conquered peoples to continue worshipping their own gods. "An important part of Roman propaganda was its invitation to the gods of conquered territories to enjoy the benefits of worship within the imperium."[7] Christians were singled out for persecution because of their own rejection of Roman pantheism and refusal to honor the emperor as a god.[8] There were some other groups that found themselves to be exceptions to Roman tolerance, such as the Druids, the early followers of the cult of Isis, the Bacchanals, the Manichaens and the priests of Cybele, and Temple Judaism was also suppressed.

In the early 3rd century, Cassius Dio outlined the Roman imperial policy towards religious tolerance:

You should not only worship the divine everywhere and in every way in accordance with our ancestral traditions, but also force all others to honour it. Those who attempt to distort our religion with strange rites you should hate and punish, not only for the sake of the gods … but also because such people, by bringing in new divinities, persuade many folks to adopt foreign practices, which lead to conspiracies, revolts, and factions, which are entirely unsuitable for monarch".

— Dio Cassius, Hist. Rom. LII.36.1–2[9]

In 311 CE, Roman Emperor Galerius issued a general edict of toleration of Christianity, in his own name and in those of Licinius and Constantine I (who converted to Christianity the following year).[10]

Saint Catherine's Monastery of the Sinai region of Egypt claims to have once had possession of an original letter of protection from Mohammed, known as the Ashtiname of Muhammad and traditionally dated to 623 CE. The monastery's tradition holds that a Christian delegation from the Sinai requested for the continued activity of the monastery, and regional Christianity per se. The original no longer exists, but a claimed 16th century copy of it remains on display in the monastery.[11] While several twentieth century scholars accepted the document as a legitimate original, some modern scholars now the documentary's authenticity.[12]

Buddhism

[edit]Since the 19th century, Western intellectuals and spiritualists have viewed Buddhism as an unusually tolerant faith.[13] James Freeman Clarke said in Ten Great Religions (1871) that "Buddhists have founded no Inquisition; they have combined the zeal which converted kingdoms with a toleration almost inexplicable to our Western experience."[14] Bhikkhu Bodhi, an American-born Buddhist convert, stated:

Buddhist tolerance springs from the recognition that the dispositions and spiritual needs of human beings are too vastly diverse to be encompassed by any single teaching, and thus that these needs will naturally find expression in a wide variety of religious forms.[15]

The Edicts of Ashoka issued by King Ashoka the Great (269–231 BCE), a Buddhist, declared ethnic and religious tolerance. His Edict in the 12th main stone writing of Girnar on the third century BCE which state that "Kings accepted religious tolerance and that Emperor Ashoka maintained that no one would consider his / her is to be superior to other and rather would follow a path of unity by accuring the essence of other religions".[16]

However, Buddhism has also had controversies regarding toleration. In addition, the question of possible intolerance among Buddhists in Sri Lanka and Myanmar, primarily against Muslims, has been raised by Paul Fuller.[17]

Christianity

[edit]The books of Exodus, Leviticus and Deuteronomy make similar statements about the treatment of strangers. For example, Exodus 22:21 says: "Thou shalt neither vex a stranger, nor oppress him: for ye were strangers in the land of Egypt". These texts are frequently used in sermons to plead for compassion and tolerance of those who are different from us and less powerful.[18] Julia Kristeva elucidated a philosophy of political and religious toleration based on all of our mutual identities as strangers.[19]

The New Testament Parable of the Tares, which speaks of the difficulty of distinguishing wheat from weeds before harvest time, has also been invoked in support of religious toleration. In his "Letter to Bishop Roger of Chalons", Bishop Wazo of Liege (c. 985–1048) relied on the parable[20] to argue that "the church should let dissent grow with orthodoxy until the Lord comes to separate and judge them".[21]

Roger Williams used this parable to support government toleration of all of the "weeds" (heretics) in the world, because civil persecution often inadvertently hurts the "wheat" (believers) too. Instead, Williams believed it was God's duty to judge in the end, not man's. This parable lent further support to Williams' belief in a wall of separation between church and state as described in his 1644 book, The Bloody Tenent of Persecution.[22]

Middle Ages

[edit]In the Middle Ages, there were instances of toleration of particular groups. The Latin concept tolerantia was a "highly-developed political and judicial concept in medieval scholastic theology and canon law."[23] Tolerantia was used to "denote the self-restraint of a civil power in the face of" outsiders, like infidels, Muslims or Jews, but also in the face of social groups like prostitutes and lepers.[23] Heretics such as the Cathari, Waldensians, Jan Hus, and his followers, the Hussites, were persecuted.[24][25] Later theologians belonging or reacting to the Protestant Reformation began discussion of the circumstances under which dissenting religious thought should be permitted. Toleration "as a government-sanctioned practice" in Christian countries, "the sense on which most discussion of the phenomenon relies—is not attested before the sixteenth century".[26]

Unam sanctam and Extra Ecclesiam nulla salus

[edit]Centuries of Roman Catholic intoleration of other faiths was exemplified by Unam sanctam, a papal bull issued by Pope Boniface VIII on 18 November 1302. The bull laid down dogmatic propositions on the unity of the Catholic Church, the necessity of belonging to it for eternal salvation (Extra Ecclesiam nulla salus), the position of the Pope as supreme head of the Church, and the duty thence arising of submission to the Pope in order to belong to the Church and thus to attain salvation. The bull ends, "Furthermore, we declare, we proclaim, we define that it is absolutely necessary for salvation that every human creature be subject to the Roman Pontiff."

Tolerance of the Jews

[edit]In Poland in 1264, the Statute of Kalisz was issued, guaranteeing freedom of religion for the Jews in the country.

In 1348, Pope Clement VI (1291–1352) issued a bull pleading with Catholics not to murder Jews, whom they blamed for the Black Death. He noted that Jews died of the plague like anyone else, and that the disease also flourished in areas where there were no Jews. Christians who blamed and killed Jews had been "seduced by that liar, the Devil". He took Jews under his personal protection at Avignon, but his calls for other clergy to do so failed to be heeded.[27]

Johann Reuchlin (1455–1522) was a German humanist and a scholar of Greek and Hebrew who opposed efforts by Johannes Pfefferkorn, backed by the Dominicans of Cologne, to confiscate all religious texts from the Jews as a first step towards their forcible conversion to the Catholic religion.[28]

Despite occasional spontaneous episodes of pogroms and killings, as during the Black Death, Polish–Lithuanian Commonwealth was a relatively tolerant home for the Jews in the medieval period. In 1264, the Statute of Kalisz guaranteed safety, personal liberties, freedom of religion, trade, and travel to Jews. By the mid-16th century, the Polish–Lithuanian Commonwealth was home to 80% of the world's Jewish population. Jewish worship was officially recognized, with a Chief Rabbi originally appointed by the monarch. Jewish property ownership was also protected for much of the period, and Jews entered into business partnerships with members of the nobility.[29]

Vladimiri

[edit]Paulus Vladimiri (c. 1370–1435) was a Polish scholar and rector who at the Council of Constance in 1414, presented a thesis, Tractatus de potestate papae et respectu infidelium (Treatise on the Power of the Pope and the Emperor Respecting Infidels). In it he argued that pagan and Christian nations could coexist in peace and criticized the Teutonic Order for its wars of conquest of native non-Christian peoples in Prussia and Lithuania. Vladimiri strongly supported the idea of conciliarism and pioneered the notion of peaceful coexistence among nations—a forerunner of modern theories of human rights. Throughout his political, diplomatic and university career, he expressed the view that a world guided by the principles of peace and mutual respect among nations was possible and that pagan nations had a right to peace and to possession of their own lands.

Erasmus

[edit]

Desiderius Erasmus Roterodamus (1466–1536), was a Dutch Renaissance humanist and Catholic whose works laid a foundation for religious toleration. For example, in De libero arbitrio, opposing certain views of Martin Luther, Erasmus noted that religious disputants should be temperate in their language, "because in this way the truth, which is often lost amidst too much wrangling may be more surely perceived." Gary Remer writes, "Like Cicero, Erasmus concludes that truth is furthered by a more harmonious relationship between interlocutors."[30] Although Erasmus did not oppose the punishment of heretics, in individual cases he generally argued for moderation and against the death penalty. He wrote, "It is better to cure a sick man than to kill him."[31]

More

[edit]Saint Thomas More (1478–1535), Catholic Lord Chancellor of King Henry VIII and author, described a world of almost complete religious toleration in Utopia (1516), in which the Utopians "can hold various religious beliefs without persecution from the authorities."[32] However, More's work is subject to various interpretations, and it is not clear that he felt that earthly society should be conducted the same way as in Utopia. Thus, in his three years as Lord Chancellor, More actively approved of the persecution of those who sought to undermine the Catholic faith in England.[33]

Reformation

[edit]At the Diet of Worms (1521), Martin Luther refused to recant his beliefs citing freedom of conscience as his justification.[34] According to Historian Hermann August Winkler, the individual's freedom of conscience became the hallmark of Protestantism.[35] Luther was convinced that faith in Jesus Christ was the free gift of the Holy Spirit and could therefore not be forced on a person. Heresies could not be met with force, but with preaching the gospel revealed in the Bible. Luther: "Heretics should not be overcome with fire, but with written sermons." In Luther's view, the worldly authorities were entitled to expel heretics. Only if they undermine the public order, should they be executed.[36] Later proponents of tolerance such as Sebastian Franck and Sebastian Castellio cited Luther's position. He had overcome, at least for the Protestant territories and countries, the violent medieval criminal procedures of dealing with heretics. But Luther remained rooted in the Middle Ages insofar as he considered the Anabaptists' refusal to take oaths, do military service, and the rejection of private property by some Anabaptist groups to be a political threat to the public order which would inevitably lead to anarchy and chaos.[37] So Anabaptists were persecuted not only in Catholic but also in Lutheran and Reformed territories. However, a number of Protestant theologians such as John Calvin, Martin Bucer, Wolfgang Capito, and Johannes Brenz as well as Landgrave Philip of Hesse opposed the execution of Anabaptists.[38] Ulrich Zwingli demanded the expulsion of persons who did not accept the Reformed beliefs, in some cases the execution of Anabaptist leaders. The young Michael Servetus also defended tolerance since 1531, in his letters to Johannes Oecolampadius, but during those years some Protestant theologians such as Bucer and Capito publicly expressed they thought he should be persecuted.[39] The trial against Servetus, an Antitrinitarian, in Geneva was not a case of church discipline but a criminal procedure based on the legal code of the Holy Roman Empire. Denying the Trinity doctrine was long considered to be the same as atheism in all churches. The Anabaptists made a considerable contribution to the development of tolerance in the early-modern era by incessantly demanding freedom of conscience and standing up for it with their patient suffering.[40]

Castellio

[edit]

Sebastian Castellio (1515–1563) was a French Protestant theologian who in 1554 published under a pseudonym the pamphlet Whether heretics should be persecuted (De haereticis, an sint persequendi) criticizing John Calvin's execution of Michael Servetus: "When Servetus fought with reasons and writings, he should have been repulsed by reasons and writings." Castellio concluded: "We can live together peacefully only when we control our intolerance. Even though there will always be differences of opinion from time to time, we can at any rate come to general understandings, can love one another, and can enter the bonds of peace, pending the day when we shall attain unity of faith."[41] Castellio is remembered for the often quoted statement, "To kill a man is not to protect a doctrine, but it is to kill a man.[42]

Боден

[ редактировать ]Жан Боден (1530–1596) — французский католический юрист и политический философ. Его латинская работа Colloquium heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis («Коллоквиум семи») изображает разговор о природе истины между семью образованными людьми разного религиозного или философского происхождения: натурфилософом, кальвинистом, мусульманином, римлянином. Католик, лютеранин, еврей и скептик. Все согласны жить во взаимном уважении и терпимости.

Монтень

[ редактировать ]Мишель де Монтень (1533–1592), французский католический публицист и государственный деятель, был модератором между католической и протестантской сторонами в религиозных войнах . Теория скептицизма Монтеня привела к выводу, что мы не можем поспешно определить ошибочность взглядов других. Монтень писал в своем знаменитом «Опыте»: «Придавать очень большое значение своим догадкам, чтобы из-за них заживо зажарили человека... Чтобы убивать людей, нужна острая и блестящая ясность». [43]

Эдикт Торды

[ редактировать ]В 1568 году король Иоанн II Сигизмунд Венгрии , поощряемый своим министром-унитарием Франциском Давидом (Давид Ференц), издал Тордский эдикт, предписывающий религиозную терпимость ко всем христианским конфессиям, кроме румынского православия . Это не распространялось на евреев или мусульман, но, тем не менее, было выдающимся достижением религиозной терпимости по стандартам Европы XVI века.

Максимилиан II

[ редактировать ]В 1571 году император Священной Римской империи Максимилиан II предоставил религиозную терпимость дворянам Нижней Австрии, их семьям и рабочим. [44]

Варшавская конфедерация, 1573 г.

[ редактировать ]

Речь Посполитая имела давнюю традицию религиозной свободы. Право на свободное вероисповедание было основным правом, предоставленным всем жителям Речи Посполитой на протяжении XV и начала XVI веков, однако полная свобода вероисповедания была официально признана в Речи Посполитой в 1573 году в Варшавской Конфедерации . Содружество соблюдало законы о свободе вероисповедания в эпоху, когда религиозные преследования были повседневным явлением в остальной Европе. [45] [ нужна страница ]

Варшавская Конфедерация представляла собой частный договор, подписанный представителями всех основных религий в польском и литовском обществе, в котором они обещали друг другу взаимную поддержку и терпимость. Конфедерация была включена в Генриканские статьи , которые представляли собой фактическую польско-литовскую конституцию.

Нантский эдикт

[ редактировать ], Нантский эдикт изданный 13 апреля 1598 года французским Генрихом IV , предоставил протестантам, особенно кальвинистам- гугенотам, существенные права в стране, где католицизм был государственной религией. Главной заботой было гражданское единство [46] - указ отделил гражданское право от религиозных прав, впервые рассматривал некатоликов как нечто большее, чем просто раскольников и еретиков, и открыл путь секуляризму и толерантности. Предлагая людям общую свободу совести, указ предлагал протестантам множество конкретных уступок, таких как амнистия и восстановление их гражданских прав, включая право работать в любой области или на государство, а также подавать жалобы непосредственно в король. Указ положил конец религиозным войнам во Франции, раздиравшим население во второй половине XVI века.

Нантский эдикт был отменен в 1685 году королем Людовиком XIV Эдиктом Фонтенбло , что привело к возобновлению преследований протестантов во Франции. Хотя строгое соблюдение аннулирования было смягчено во время правления Людовика XV , только 102 года спустя, в 1787 году, когда Людовик XVI подписал Версальский эдикт , известный как Эдикт о терпимости , гражданский статус и права создавать конгрегации протестантами были восстановлены. [47]

Просвещение

[ редактировать ]Начиная с эпохи Просвещения, начавшейся в 1600-х годах, политики и комментаторы начали формулировать теории религиозной терпимости и основывать на этой концепции правовые кодексы. Стало развиваться различие между гражданской толерантностью , связанной с «политикой государства в отношении религиозного инакомыслия». [48] и церковная толерантность , связанная со степенью разнообразия, допускаемого внутри конкретной церкви. [49]

Милтон

[ редактировать ]

Джон Мильтон (1608–1674), английский протестантский поэт и эссеист, в «Ареопагитике» призывал к «свободе знать, высказывать и спорить свободно по совести, превыше всех свобод» (применимо, однако, только к конфликтующим протестантским конфессиям, а не атеистам, евреям, мусульманам или даже католикам). «Мильтон выступал за отмену как единственный эффективный способ достижения широкой терпимости. Вместо того, чтобы принуждать человека к совести, правительство должно признать убедительную силу Евангелия». [50]

Рудольф II

[ редактировать ]В 1609 году Рудольф II издал декрет о религиозной терпимости в Богемии . [51]

В американских колониях

[ редактировать ]

В 1636 году Роджер Уильямс и его товарищи по основанию Род-Айленда заключили договор, обязывающий себя «быть послушными большинству только в гражданских делах». Уильямс говорил о «демократии или народном правительстве». [52] Люциан Джонстон пишет: «Намерением Уильямса было предоставить бесконечно большую религиозную свободу, чем та, которая существовала где-либо в мире за пределами колонии Мэриленд». В 1663 году Карл II предоставил колонии хартию, гарантирующую полную религиозную терпимость. [53]

Также в 1636 году конгрегационалист Томас Хукер и группа его товарищей основали Коннектикут . Они сочетали демократическую форму правления, разработанную сепаратистами - конгрегационалистами в Плимутской колонии ( «отцами-пилигримами »), с неограниченной свободой совести. Как и Мартин Лютер, Хукер утверждал, что, поскольку вера в Иисуса Христа была свободным даром Святого Духа, ее нельзя навязать человеку. [54]

В 1649 году Мэриленд принял Закон о терпимости Мэриленда , также известный как Закон о религии, закон, предписывающий религиозную терпимость только для тринитарных христиан (исключая нетринитарные конфессии). Принятый 21 сентября 1649 года собранием колонии Мэриленд, это был первый закон, требующий религиозной терпимости в британских североамериканских колониях. Семья Калверт добивалась принятия закона для защиты католических поселенцев и некоторых других конфессий, которые не соответствовали доминирующему англиканству в Англии и ее колониях.

В 1657 году Новый Амстердам , управляемый голландскими кальвинистами , предоставил евреям религиозную терпимость. [55] Они бежали от преследований португальцев в Бразилии. [56]

В Пенсильвания провинции Уильям Пенн и его коллеги -квакеры в значительной степени привили правительству Пенсильвании свои религиозные ценности толерантности. Пенсильвании 1701 года Хартия привилегий расширила религиозную свободу для всех монотеистов, а правительство было открыто для всех христиан.

Спиноза

[ редактировать ]

Барух Спиноза (1632–1677) — голландский еврейский философ. Он анонимно опубликовал « Богословско-политический трактат» в 1670 году, утверждая (согласно Стэнфордской энциклопедии философии), что «свобода философствовать не только может быть предоставлена без ущерба для благочестия и мира Содружества, но и что мир Содружества и благочестие находятся под угрозой из-за подавления этой свободы» и защиты «как политического идеала толерантного, светского и демократического государства». После интерпретации некоторых библейских текстов Спиноза сделал выбор в пользу толерантности и свободы мысли в своем заключении, что «каждый человек обязан адаптировать эти религиозные догмы к своему собственному пониманию и интерпретировать их для себя так, как он чувствует, что он может с большей готовностью примите их с полной уверенностью и убежденностью». [57]

Локк

[ редактировать ]Английский философ Джон Локк (1632–1704) опубликовал «Письмо о терпимости» в 1689 году. Работа Локка появилась на фоне опасений, что католицизм может захватить Англию, и он отвечает на проблему религии и правительства, предлагая в качестве ответа религиозную терпимость.В отличие от Томаса Гоббса , который считал единообразие религии ключом к хорошо функционирующему гражданскому обществу, Локк утверждал, что большее количество религиозных групп фактически предотвращает гражданские беспорядки. По его мнению, гражданские беспорядки возникают в результате конфронтации, вызванной попыткой любого магистрата не допустить исповедания различных религий, а не допустить их распространения. Однако Локк отрицает религиозную терпимость к католикам по политическим причинам, а также к атеистам, потому что «обещания, заветы и клятвы, которые являются узами человеческого общества, не могут иметь никакого влияния на атеиста». Отрывок, который Локк позже добавил в «Опыт о человеческом понимании», ставит под сомнение обязательно ли атеизм враждебен политическому послушанию.

Бэйл

[ редактировать ]

Пьер Бейль (1647–1706) был французским протестантским ученым и философом, находившимся в изгнании в Голландии. В своих « Историческом и критическом словаре » и «Философских комментариях» он выдвигал аргументы в пользу религиозной терпимости (хотя, как и некоторые другие современники, он не стремился предоставить католикам такую же защиту, как и различным протестантским сектам). Среди его аргументов было то, что каждая церковь считает, что она правильная, поэтому «еретическая церковь будет в состоянии преследовать истинную церковь». Бэйль писал, что «ошибочная совесть обеспечивает заблуждению те же права и привилегии, которые ортодоксальная совесть обеспечивает истине». [58]

Бэйля отталкивало использование Священного Писания для оправдания принуждения и насилия: «Необходимо переписать почти весь Новый Завет, чтобы собрать все доказательства, которые он предоставляет нам о той кротости и долготерпении, которые составляют отличительный и существенный характер Евангелия. " Он не считал терпимость опасностью для государства, а наоборот: «Если множественность религий наносит вред государству, то это происходит от того, что они не относятся друг к другу, а, наоборот, стараются одна сокрушить и уничтожить другую методами Одним словом, все зло возникает не от терпимости, а от ее отсутствия». [59]

Закон об английской толерантности 1688 г.

[ редактировать ]После Славной революции голландский король Вильгельм , когда на английский престол взошел , Закон о терпимости 1688 года, принятый английским парламентом, разрешил свободу вероисповедания нонконформистам, присягнувшим на верность и превосходство и отвергшим пресуществление . Нонконформистами были протестанты, несогласные с англиканской церковью, такие как баптисты и конгрегационалисты. Им разрешалось иметь собственные места поклонения и своих учителей, если они принимали определенные присяги на верность. Закон, однако, не распространялся на католиков и нетринитаристов и продолжал существующие социальные и политические ограничения инакомыслящих, включая их исключение из политических должностей и из университетов Оксфорда и Кембриджа .

Вольтер

[ редактировать ]

Франсуа-Мари Аруэ, французский писатель, историк и философ, известный как Вольтер (1694–1778), опубликовал свой «Трактат о терпимости» в 1763 году. В нем он подверг критике религиозные взгляды, но также сказал: «Это не требует большого искусства или великолепной подготовки». красноречие, чтобы доказать, что христиане должны терпеть друг друга. Я, однако, иду дальше: я говорю, что мы должны считать всех людей своими братьями. Что? Китайец, мой брат? Несомненно, разве мы не дети одного отца и создания одного и того же Бога?» [60] С другой стороны, Вольтер в своих трудах о религии был злобным и нетерпимым к практике христианской религии. [ нужна ссылка ] а ортодоксальный раввин Иосиф Телушкин утверждал, что наиболее значительная враждебность Просвещения к иудаизму была обнаружена в Вольтере. [61]

Лессинг

[ редактировать ]Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781), немецкий драматург и философ, верил в «христианство разума», в котором человеческий разум (инициированный критикой и инакомыслием) будет развиваться даже без помощи божественного откровения. Его пьесы о еврейских персонажах и темах, такие как «Die Juden» и « Nathan der Weise », «обычно считались впечатляющими призывами к социальной и религиозной терпимости». [62] Последняя работа содержит знаменитую притчу о трех кольцах, в которой три сына представляют три авраамические религии: христианство, иудаизм и ислам. Каждый сын верит, что у него есть единственное настоящее кольцо, переданное им отцом, но решение о том, какое из них правильное, остается за Богом. [63]

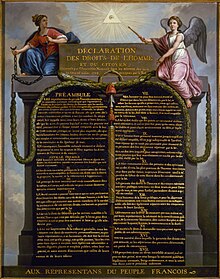

Французская декларация прав человека и гражданина

[ редактировать ]

Декларация прав человека и гражданина (1789 г.), принятая Национальным учредительным собранием во время Французской революции , в статье 10 гласит: «Никто не может подвергаться вмешательству в свои взгляды, даже религиозные, при условии, что их практика не нарушает установленный законом общественный порядок». («Nul ne doit être inquiété pour ses мнения, memes religieuses, pourvu que leur манифестация не проблема pas l'ordre public établi par la loi».) [64] Наполеон освободил евреев в странах, завоеванных его имперской армией, расширив влияние Французской Декларации прав человека.

Первая поправка к Конституции США

[ редактировать ]За свою долгую жизнь я пережил много случаев, когда был вынужден из-за лучшего информирования или более полного рассмотрения изменить мнения даже по важным предметам, которые я когда-то считал правильными, но находил иными. Поэтому чем старше я становлюсь, тем больше я склонен сомневаться в своем собственном суждении и больше уважать суждения других.

Первая поправка к Конституции Соединенных Штатов , ратифицированная вместе с остальной частью Билля о правах 15 декабря 1791 года, включала следующие слова: «Конгресс не должен издавать никаких законов, уважающих установление религии или запрещающих свободное ее исповедание. ."В 1802 году Томас Джефферсон написал письмо в Ассоциацию баптистов Дэнбери , в котором сказал:«...Я с величайшим почтением рассматриваю этот поступок всего американского народа, который заявил, что его законодательный орган не должен «издавать никаких законов, уважающих установление религии или запрещающих свободное ее исповедание», тем самым возводя стену разделения между Церковью и государством. ." [65]

В девятнадцатом веке

[ редактировать ]Процесс законодательного оформления религиозной терпимости продвигался неравномерно, в то время как философы продолжали обсуждать лежащие в ее основе причины.

Закон о помощи римско-католической церкви

[ редактировать ]Закон о помощи римско-католической церкви 1829 года, принятый парламентом в 1829 году, отменил последнее из гражданских ограничений, направленных на католических граждан Соединенного Королевства.

Мельница

[ редактировать ]Джона Стюарта Милля Аргументы в « О свободе » (1859 г.) в поддержку свободы слова были сформулированы таким образом, чтобы включать защиту религиозной терпимости:

Пусть оспариваемыми мнениями будут вера в Бога и в будущее состояние или любая из общепринятых доктрин морали... Но мне должно быть разрешено заметить, что это не чувство уверенности в доктрине (какой бы она ни была). ), что я называю предположением о непогрешимости. Это обязательство решить этот вопрос за других , не позволяя им слышать, что можно сказать противоположной стороне. И я осуждаю и порицаю это притязание тем не менее, если оно выдвигается в поддержку моих самых серьезных убеждений. [66]

Программа ошибок

[ редактировать ]Программа ошибок была издана Папой Пием IX в 1864 году. В ней осуждаются 80 ошибок или ересей , включая следующие положения, касающиеся религиозной терпимости:

77. В настоящее время уже нецелесообразно считать католическую религию единственной религией государства, исключая все другие формы богослужения. 78. Поэтому в некоторых католических странах законом было мудро решено, что лица, приезжающие в них, будут иметь возможность публично совершать свои особые богослужения. 79. Более того, неверно, что гражданская свобода любой формы вероисповедания и предоставленная всем полная власть открыто и публично выражать любые мнения и мысли способствуют более легкому развращению морали и умов людей. и распространять чуму индифферентизма.

Ренан

[ редактировать ]

В своем эссе 1882 года « Что такое нация? » французский историк и философ Эрнест Ренан предложил определение государственности, основанное на «духовном принципе», включающем общие воспоминания, а не общее религиозное, расовое или языковое наследие. Таким образом, члены любой религиозной группы могли в полной мере участвовать в жизни нации. «Вы можете быть французом, англичанином, немцем, но при этом католиком, протестантом, евреем или не исповедовать никакой религии». [67]

В двадцатом веке

[ редактировать ]В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла статью 18 Всеобщей декларации прав человека , которая гласит:

Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения, а также свободу единолично или совместно с другими, публично или в частном порядке демонстрировать свою религию или убеждения в преподавании, практике, поклонении и соблюдении обрядов. [68]

Несмотря на то, что Декларация не имеет формальной юридической силы, она была принята во многих национальных конституциях или повлияла на них с 1948 года. Она также служит основой для растущего числа международных договоров и национальных законов, а также международных, региональных, национальных и субнациональных институтов, защищающих и продвижение прав человека, включая свободу религии .

В 1965 году Католический II Ватиканский собор издал декрет Dignitatis humanae (Свобода религии), в котором говорится, что все люди должны иметь право на свободу вероисповедания. [69] Католический Кодекс канонического права 1983 года гласит:

Может. 748 §1. Все люди обязаны искать истину в том, что касается Бога и Его Церкви, и в силу божественного закона связаны обязанностью и обладают правом принимать и соблюдать истину, которую они познали. §2. Никому и никогда не разрешается принуждать людей принять католическую веру вопреки их совести.

первый Всемирный день молитвы за мир В 1986 году в Ассизи прошел . На молитву собрались представители ста двадцати разных религий. [70]

В 1988 году в духе гласности Михаил генеральный секретарь СССР Горбачев пообещал усилить религиозную терпимость. [71]

индуизм

[ редактировать ]В Ригведе говорится: «Экам Сат Випрах Бахудха Ваданти» , что переводится как «Истина одна, но мудрецы называют ее разными именами». [72] В соответствии с этой традицией Индия предпочла стать светской страной, хотя она была разделена по религиозному признаку. Какую бы нетерпимость ни проявляли индуистские ученые по отношению к другим религиям, она была тонкой и символичной и, скорее всего, делалась для того, чтобы представить более убедительный аргумент в защиту своей собственной веры. Традиционно индуисты демонстрировали свою нетерпимость, избегая контактов с теми, кого они презирали, вместо того, чтобы использовать насилие и агрессию, чтобы вселить страх в их сердца.Плюрализм и терпимость к разнообразию встроены в индуистскую теологию. Долгая история Индии является свидетельством ее терпимости к религиозному разнообразию. Христианство пришло в Индию со святым Фомой в первом веке нашей эры, задолго до того, как оно стало популярным на Западе. Иудаизм пришел в Индию после того, как еврейский храм был разрушен римлянами в 70 году н. э., а евреи были изгнаны со своей родины. В недавней книге под названием «Кто такие евреи Индии?» (Калифорнийский университет Press, 2000), автор Натан Кац отмечает, что Индия — единственная страна, где евреев не преследовали. Индийское отделение – одно из самых счастливых в еврейской диаспоре . И христиане, и евреи веками существовали в преобладающей индуистской Индии, не подвергаясь преследованиям. Зороастрийцы из Персии (современный Иран ) вошли в Индию в VII веке, спасаясь от исламского завоевания. они известны как парсы В Индии . Парсы — богатая община в городе Мумбаи . Когда-то к ним относились как к иностранцам, но они остаются меньшинством, но по-прежнему проживают в самых богатых деловых семьях Индии; например, семья Тата контролирует огромную промышленную империю в различных частях страны. Г-жа Индира Ганди , влиятельный премьер-министр Индии (1966–77; 1980–84), была замужем за Ферозом Ганди , парсом (не имеющим отношения к Махатме Ганди ). [73]

ислам

[ редактировать ]

Коран закон , хотя и придает большое значение своим «истинно верующим», повелевает своим последователям терпимо относиться к «людям всех вероисповеданий и сообществ» и позволять им распоряжаться своим достоинством, не нарушая при этом шариата .

Некоторые аяты Корана были истолкованы так, чтобы создать особо терпимый статус для Людей Книги , верующих евреев и христиан в Ветхом и Новом Заветах, которые считались основой исламской религии:

Воистину! Те, кто веруют, и те, кто являются иудеями, и христианами, и сабеянами, кто верует в Бога и Последний День и творит праведные добрые дела, получат награду от своего Господа, на них не будет страха, и они не будут печалиться. [74]

Согласно исламскому праву , евреи и христиане считались зимми , что имело правовой статус ниже статуса мусульманина, но выше статуса других немусульман.

Еврейские общины в Османской империи имели защищенный статус и продолжали исповедовать свою религию, как и христиане, хотя и те, и другие подвергались дополнительным ограничениям, таким как ограничения в отношении мест, где они могли жить или работать, или ограничений в одежде, [75] и обоим пришлось платить дополнительные налоги. [76] Ицхак Сарфати, родившийся в Германии, стал главным раввином Эдирне и написал письмо, приглашающее европейских евреев поселиться в Османской империи , в котором он спрашивал: «Не лучше ли вам жить под властью мусульман, чем под властью христиан?». [77] Султан Баязид II (1481–1512) направил официальное приглашение евреям, изгнанным из католической Испании и Португалии, что привело к волне еврейской иммиграции.

По словам Майкла Уолцера:

Установленной религией [Османской] империи был ислам, но трем другим религиозным общинам — греческой православной, армянской православной и еврейской — было разрешено создавать автономные организации. Эти трое были равны между собой, независимо от их относительной численности. На них распространялись те же ограничения, что и на мусульман, — например, в отношении одежды, обращения в свою веру и смешанных браков, — и им был предоставлен такой же юридический контроль над своими членами. [78]

иудаизм

[ редактировать ]Евреи были одной из наиболее преследуемых групп в мире и столкнулись с волнами дискриминации еще в 605 году до нашей эры, когда евреи, жившие в Нововавилонской империи, подвергались преследованиям и депортации. Во времена испанской инквизиции королевские указы о принудительном обращении в христианство привели к массовому изгнанию евреев из Испании. Основной мишенью португальской инквизиции были конверсос , евреи, которые обратились в христианство и были обвинены в практике крипто-иудаизма .

Евреев также использовали в качестве козлов отпущения за трагедии и недостатки, например, те, которые наблюдались в ходе преследований «черной смерти» , резни в Гранаде 1066 года , резни 1391 года в Испании, многочисленных погромов в Российской империи и догматов нацизма до и после войны. во время Второй мировой войны , которая привела к Холокосту и убийству шести миллионов евреев. В послевоенное время евреи стали объектом чисток в Советском Союзе при Иосифе Сталине , начиная с 1948 года. У Сталина были планы депортировать все еврейское население Советского Союза в Сибирь . [79]

Современный анализ и критика

[ редактировать ]Современные комментаторы подчеркивают ситуации, в которых толерантность вступает в противоречие с широко распространенными моральными стандартами, национальным законодательством, принципами национальной идентичности или другими твердо отстаиваемыми целями. Майкл Уолцер отмечает, что британцы в Индии терпели индуистскую практику сатти (ритуальное сожжение вдовы) до 1829 года. С другой стороны, Соединенные Штаты отказывались терпеть мормонскую практику многоженства . [80] Споры о французских платках представляют собой конфликт между религиозной практикой и французским светским идеалом. [81] Терпимость к цыганам в европейских странах остается постоянной проблемой. [82]

Современное определение

[ редактировать ]Историк Александра Уолшэм отмечает, что современное понимание слова « толерантность» может сильно отличаться от его исторического значения. [83] Толерантность, выражаясь современным языком, анализируется как компонент либерального или либертарианского взгляда на права человека . Ганс Обердик пишет: «Пока никому не причиняется вред или ничьи фундаментальные права не нарушаются, государство должно держать руки подальше, терпя то, что те, кто контролирует государство, считают отвратительным, прискорбным или даже унизительным. распространенная защита толерантности со стороны либералов... Ее можно найти, например, в трудах американских философов Джона Ролза , Роберта Нозика , Рональда Дворкина , Брайана Барри и канадца Уилла Кимлики и других». [84]

Исайя Берлин приписывает Герберту Баттерфилду идею о том, что «терпимость... подразумевает определенное неуважение. Я терплю ваши абсурдные убеждения и ваши глупые поступки, хотя я знаю, что они абсурдны и глупы. Я думаю, Милль согласился бы». [85]

Джон Грей утверждает: «Когда мы терпим какую-либо практику, убеждение или черту характера, мы позволяем чему-то быть, что мы считаем нежелательным, ложным или, по крайней мере, низшим; наша терпимость выражает убеждение, что, несмотря на это, объект терпимости следует оставить в покое». [86] Однако, по мнению Грея, «новый либерализм —либерализм Ролза, Дворкина, Акермана и им подобных», по-видимому, подразумевает, что «правительство неправильно проводит дискриминацию в пользу или против любой формы жизни, одушевленной определенной концепцией добра». [87]

Терпимость к нетерпимому

[ редактировать ]Уолцер, Карл Поппер [88] и Джон Ролз [89] обсудили парадокс терпимости к нетерпимости. Уолцер спрашивает: «Должны ли мы терпеть нетерпимых?» Он отмечает, что большинство групп религиозных меньшинств, пользующихся толерантностью, сами нетерпимы, по крайней мере, в некоторых отношениях. [90] Ролз утверждает, что в толерантном обществе к нетерпимой секте следует относиться терпимо, если только секта не угрожает напрямую безопасности других членов общества. Он связывает этот принцип со стабильностью толерантного общества, в котором члены нетерпимой секты в толерантном обществе со временем приобретут толерантность общества в целом.

Другая критика и проблемы

[ редактировать ]Толерантность описывалась как подрывающая сама себя через моральный релятивизм : «либо утверждение самореферентно подрывает само себя, либо не дает нам убедительных оснований верить в него. Если мы скептически относимся к знанию, то у нас нет возможности узнать, что толерантность хороша». ." [91]

Рональд Дворкин утверждает, что в обмен на толерантность меньшинства должны терпеть критику и оскорбления, которые являются частью свободы слова в толерантном обществе. [92] Дворкин также задался вопросом, являются ли Соединенные Штаты «толерантной светской» страной или переопределяют себя как «толерантную религиозную» нацию на основе все большего повторного введения религиозных тем в консервативную политику. Дворкин заключает, что «толерантная светская модель предпочтительнее, хотя он предлагает людям использовать концепцию личной ответственности для аргументации в пользу толерантной религиозной модели». [93]

В книге «Конец веры » Сэм Харрис утверждает, что общество не должно желать мириться с неоправданными религиозными убеждениями о морали, духовности, политике и происхождении человечества, особенно с убеждениями, пропагандирующими насилие.

См. также

[ редактировать ]- Анекантавада

- Критика чистой толерантности

- Фонд свободы от религии

- Свобода религии

- Свобода религии по странам

- История христианской мысли о гонениях и терпимости

- Ислам и другие религии

- Многоконфессиональное пространство

- Консультанты Онтарио по религиозной толерантности

- Религиозная дискриминация

- Религиозная нетерпимость

- Религиозное преследование

- Религиозный плюрализм

- Светское государство

- Отделение церкви от государства

Источники

[ редактировать ]![]() В эту статью включен текст из бесплатного контента . Лицензия CC-BY-SA IGO 3.0 ( лицензионное заявление/разрешение ). Текст взят из книги «Переосмысление образования: на пути к глобальному общему благу?» , 24 года, ЮНЕСКО.

В эту статью включен текст из бесплатного контента . Лицензия CC-BY-SA IGO 3.0 ( лицензионное заявление/разрешение ). Текст взят из книги «Переосмысление образования: на пути к глобальному общему благу?» , 24 года, ЮНЕСКО.

Ссылки

[ редактировать ]- ^ Перес Загорин, Как идея религиозной терпимости пришла на Запад (Принстон: Princeton University Press, 2003) ISBN 0691092702 , стр. 5–6, цитируя DD Raphael et al.

- ^ Иоахим Валанд, «Дискурс толерантности», Зенон нет. 37 (2017), с. 7–25

- ^ Герверс, Питер; Герверс, Майкл; Пауэлл, Джеймс М., ред. (2001). Толерантность и нетерпимость: социальный конфликт в эпоху крестовых походов . Издательство Сиракузского университета. ISBN 9780815628699 .

- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Фишер, Уильям Бейн; Гершевич, И. (1968). Кембриджская история Ирана . Издательство Кембриджского университета. п. 412. ИСБН 9780521200912 .

- ^ «Книга Ездры | Библия короля Иакова» . Kingjamesbibletrust.org. Архивировано из оригинала 10 мая 2011 года . Проверено 21 марта 2011 г.

- ^ Уолцер, Майкл (1997). О толерантности . Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета. п. 17 . ISBN 978-0300076004 .

- ^ Витте, Джон младший и Йохан Д. ван де Вивер, Религиозные права человека в глобальной перспективе (Гаага: Kluwer 1996), стр. 74 ISBN 9041101764

- ^ Логан, Дональд Ф., История церкви в средние века (Нью-Йорк: Routledge, 2002). ISBN 0415132894 , с. 8

- ^ Роу, CK Мир вверх тормашками: чтение Деяний в греко-римскую эпоху. Издательство Оксфордского университета, 2011, 165.

- ↑ «Валерий Максимиан Галерий». Архивировано 17 апреля 2021 г. в Wayback Machine , Карл Хобер, Католическая энциклопедия 1909 г., получено 1 июня 2007 г.

- ^ «Патент Мухаммеда, выданный Святому Синайскому монастырю» SinaiMonastery.com . Проверено 11 мая 2021 г.

- ^ Санни, Амиду Олалекан. (2015). Заветы Пророка Мухаммада с христианами мира. Журнал по делам мусульманских меньшинств, 35 (4), 589–592. doi:10.1080/13602004.2015.1112122

- ^ Коулман, Джеймс Уильям (2002). Новый буддизм: западная трансформация древней традиции . Издательство Оксфордского университета. п. 7. ISBN 9780190288228 .

- ^ Твид, Томас, Американская встреча с буддизмом, 1844–1912 (Чапел-Хилл: Университет Северной Каролины, 2000), с. 101 ISBN 0807849065

- ↑ Бхиккху Бодхи, «Толерантность и разнообразие». Архивировано 19 апреля 2021 г. в Wayback Machine . Доступ к Insight , 5 июня 2010 г. По состоянию на 6 марта 2011 г.

- ^ Кристин Шейбл, «На пути к буддийской политике толерантности: случай короля Ашоки» в книге Нойснер, Джейкоб, изд. Религиозная толерантность в мировых религиях (Вест Коншохокен, Пенсильвания, Фонд Темплтона, Prsss, 2008), с. 323

- ^ «Лицо буддийского террора» . Время . Июль 2013.

- ^ Сообщение раввина Дэвида Комински от 5 февраля 2008 г. ... Ибо вы были чужими в земле Египта. Архивировано 20 апреля 2021 г. в Wayback Machine . По состоянию на 25 января 2011 г.

- ^ Уолцер, Майкл о толерантности (Нью-Хейвен: издательство Йельского университета, 1997), стр. 80–81.

- ^ Ричард Ландес (2000). «Рождение ереси: тысячелетний феномен» . Журнал истории религии . 24 (1): 26–43. дои : 10.1111/1467-9809.00099 . Архивировано из оригинала 14 апреля 2010 г. Проверено 18 апреля 2021 г.

- ^ Джеффри Бертон Рассел, Инакомыслие и порядок в средние века: поиск законной власти (Нью-Йорк: Twayne Publishers 1992), стр. 23

- ^ Джеймс П. Берд (2002). Проблемы Роджера Уильямса: религиозная свобода, жестокие преследования и Библия . Издательство Университета Мерсера. ISBN 978-0865547711 . Проверено 15 июня 2011 г.

- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Уолшем 2006: 234.

- ^ Эллвуд, Роберт С. и Грегори Д. Аллес, ред. (2007), Энциклопедия мировых религий , Нью-Йорк, с. 431

- ^ Фадж, Томас А. (2013), Суд над Яном Гусом. Средневековая ересь и уголовный процесс , Oxford University Press, Нью-Йорк

- ^ Дрейк, ХА (ноябрь 1996 г.). «Ягнята во львов: объяснение раннехристианской нетерпимости». Прошлое и настоящее . 153 (153): 3–36. дои : 10.1093/прошлое/153.1.3 . JSTOR 651134 .

- ^ Тачман, Барбара, Далекое зеркало: катастрофический 14 век (Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф 1978), стр. 113

- ^ Раммель, Эрика, «Дело против Иоганна Рейхлина» (стр. iv – xv) University of Toronto Press, 2002 г. ISBN 0802084842 , 978-0802084842 .

- ^ Польша. Архивировано 8 марта 2021 г. в Wayback Machine . Еврейская виртуальная библиотека. Проверено 15 июня 2011 г.

- ^ Ремер, Гэри, Гуманизм и риторика толерантности (Университетский парк: University of Pennsylvania Press, 1996), с. 95 ISBN 0271028114

- ^ Джеймс Энтони Фруд; Дезидерий Эразм (1894). Жизнь и письма Эразма: лекции, прочитанные в Оксфорде 1893–94 гг . Лонгманс, Грин. стр. 359 – . Проверено 15 июня 2011 г.

- ^ Мариус, Ричард Томас Мор: биография (Кембридж, Массачусетс: издательство Гарвардского университета, 1999) с. 175 ISBN 0674885252

- ^ Мариус, Ричард Томас Мор: биография (Кембридж, Массачусетс: издательство Гарвардского университета, 1999) с. 386 ISBN 0674885252

- ^ Олмстед, Клифтон Э. (1960), История религии в Соединенных Штатах , Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси, стр. 5

- ^ Винклер, Герман Август (2012), История Запада. От истоков античности до XX века , Третье, исправленное издание, Мюнхен (Германия), с. 152

- ^ Ост, Мартин (2005), Толерантность/Нетерпимость , в книге «Религия в прошлом и настоящем» , четвертое издание, Тюбинген (Германия), Том 8, кол. 463

- ^ Генрих Борнкамм (1962), Толерантность. В истории христианства , в книге «Религия в прошлом и настоящем» , третье издание, Тюбинген (Германия), том VI, кол. 937-38

- ^ Карл Хойсси (1957), Сборник истории церкви , одиннадцатое издание, Тюбинген (Германия), стр. 316, 328.

- ^ Гонсалес Эчеверрия, Fco Javier (2012). Эль Амор а ля Вердад. Вида и Обра де Мигель Сервет с. 256. «Человеческому состоянию присуща болезнь веры в то, что остальные — самозванцы и язычники, а не мы сами, потому что никто не признает своих собственных ошибок [..] Если нужно осуждать каждого, кто промахивается в определенном пункте, тогда каждому смертному придется быть сожженными тысячу раз. Апостолы и сам Лютер ошибались [..] Если я поверил этому слову, то по какой-либо причине, то это потому, что я считаю, что убивать людей - это серьезно, под тем предлогом, что они ошибаются. интерпретация какого-либо пункта, ибо мы знаем, что даже избранные не застрахованы от того, чтобы иногда ошибаться» (Майкл Сервет)

- ^ Генрих Борнкамм (1962), полковник. 939

- ^ Цвейг, Стефан (1951). Эразм; Право на ересь: Кастеллио против Кальвина . Лондон: Касселл. п. 312. ОСЛК 24340377 .

- ^ Себастьян Кастеллио, Contra billum, № 77, Ватикан .

- ↑ Э. М. Керли, «Скептицизм и терпимость: случай Монтеня» , по состоянию на 27 февраля 2011 г.

- ^ Гроссман, Уолтер (1979). «Толерантность - частная практика религии». Журнал истории идей 40 (1): 129–34. дои : 10.2307/2709265 . JSTOR 2709265 .

- ^ Замойский, Адам. Польский путь . Нью-Йорк: Книги Гиппокрена, 1987. [ ISBN отсутствует ]

- ^ В 1898 году в честь трехсотлетия этого указа отмечалось начало наступающей Эпохи терпимости; годовщина 1998 года, напротив, была отмечена сборником эссе под вызывающим воспоминания двойственным названием « Сосуществование в нетерпимости» (Мишель Гранжан и Бернар Руссель, редакторы, Женева, 1998).

- ↑ Энциклопедия эпохи политических идеалов, Версальский эдикт (1787 г.). Архивировано 14 июля 2012 г. на Wayback Machine , загружено 29 января 2012 г.

- ^ Джон Коффи, Преследование и терпимость в протестантской Англии, 1558–1689 . Издательская группа Лонгман (2000). ISBN 0582304652 . п. 11

- ^ Коффи, с. 12

- ↑ Хантер, Уильям Бриджес , Энциклопедия Милтона, том 8 (Восточный Брансуик, Нью-Джерси: Associated University Press, 1980), стр. 71–72. ISBN 0838718418

- ↑ «Рудольф II». Архивировано 26 мая 2008 г. в Wayback Machine , Британская энциклопедия, 15-е издание, получено 1 июня 2007 г.

- ^ Генрих Август Винклер, История Запада. От истоков античности до XX века , Третье издание, 2012, Мюнхен (Германия), с. 262

- ^ Джонстон, Люциан, Религиозная свобода в Мэриленде и Род-Айленде (Бруклин: Международное католическое общество истины, 1903), стр. 30, 38

- ^ Клифтон Э. Олмстед, История религии в Соединенных Штатах , 1960, Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси, стр. 74–75.

- ^ Хасия Р. Дайнер , Евреи Соединенных Штатов, 1654–2000 гг ., 2004 г., University of California Press, ISBN 0520248481 , стр. 13–15.

- ^ Клифтон Э. Олмстед (1960) с. 124

- ^ «Баркух Спиноза». Архивировано 30 сентября 2012 г. в Wayback Machine , исправлено в июне 2008 г., Стэнфордская энциклопедия философии , по состоянию на 25 февраля 2011 г.

- ^ «Пьер Бэйл». Архивировано 30 апреля 2021 г. в Wayback Machine , Стэнфордская энциклопедия философии, обновлено 19 августа 2008 г. По состоянию на 6 марта 2011 г.

- ↑ Джозеф ЛоКонте, «Золотое правило толерантности». Архивировано 7 ноября 2015 г. в Wayback Machine . По состоянию на 6 марта 2011 г.

- ↑ Вольтер, «Трактат о терпимости». Архивировано 7 января 2006 г. в Wayback Machine (1763).

- ^ Прагер, Д ; Телушкин, Я. Почему евреи?: Причина антисемитизма . Нью-Йорк: Саймон и Шустер , 1983. стр. 128–29.

- ^ Р. Робертсон (1998). « ' Dies Hohe Lied der Toleration'? Двусмысленность терпимости в книге Лессинга «Евреи и Натан Мудрый». Обзор современного языка . 93 (1): 105–20. дои : 10.2307/3733627 . JSTOR 3733627 .

- ^ Дирк Мартин Грубе, «Притча Готхольда Эфраима Лессинга о кольце: Голос Просвещения о религиозной толерантности», в Боеве, Ливене, Вере в Просвещение? Возвращение к критике Просвещения (Нью-Йорк: Родопи, 2006), стр. 39 и далее. ISBN 978-90-420-2067-2

- ^ «Декларация прав человека и гражданина 1789 года». Архивировано 2 марта 2011 г. в Wayback Machine . По состоянию на 22 марта 2011 г.

- ^ Письмо Джефферсона баптистам Дэнбери (июнь 1998 г.) - Информационный бюллетень Библиотеки Конгресса. Архивировано 4 октября 2019 г. в Wayback Machine . Лок.gov. Проверено 15 июня 2011 г.

- ^ Джон Стюарт Милль (1806–1873) «О свободе» 1859. изд. Гертруда Химмельфарб, Великобритания: Penguin, 1985, стр. 83–84.

- ^ Эрнест Ренан, «Что такое нация?» Архивировано 17 апреля 2021 г. на конференции Wayback Machine в Сорбонне 11 марта 1882 г. По состоянию на 13 января 2011 г.

- ^ «Всеобщая декларация прав человека». Архивировано 8 декабря 2014 г. в Wayback Machine , Организация Объединенных Наций, 1948 г., получено 1 июня 2007 г.

- ↑ Dignitatis humanae . Архивировано 11 февраля 2012 г. в Wayback Machine , Указ о свободе вероисповедания, 1965 г., получено 1 июня 2007 г.

- ^ «Обращение Иоанна Павла II к представителям христианских церквей, церковных общин и мировых религий». Архивировано 27 декабря 2008 г. на Wayback Machine (1986), получено 1 июня 2007 г.

- ^ «Россия». Архивировано 22 июля 2008 г. в Wayback Machine , Британская энциклопедия. Проверено 15 июня 2011 г.

- ^ «Индуизм – общее введение» . Religioustolerance.org . Проверено 21 июня 2012 г.

- ^ «Религиозная толерантность и индуизм» (PDF) . Доктор М. Лал Гоэл/Аникет . Проверено 17 августа 2014 г.

- ^ Коран 2:62

- ^ Х. Инальчик; Османская империя: классическая эпоха 1300–1600, Phoenix Press, (2001)

- ^ Д. Катарт, Османская империя, 1700–1922, CUP, 2005 г.

- ^ Б. Льюис , «Евреи ислама», Нью-Йорк (1984), стр. 135–36.

- ^ Майкл Уолцер, О толерантности (Нью-Хейвен: издательство Йельского университета, 1997) ISBN 0300076002 с. 17

- ^ «Москоу Таймс» . Московская Таймс . Проверено 22 декабря 2022 г.

- ^ Майкл Уолцер, О толерантности , (Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета, 1997), с. 61 ISBN 0300076002

- ↑ Джон Боуэн, «Мусульмане и граждане». Архивировано 14 сентября 2011 г. в Wayback Machine , The Boston Review , февраль – март 2004 г. По состоянию на 25 января 2011 г.

- ^ «Цыгане: долгий путь». Архивировано 31 декабря 2017 г. в Wayback Machine , The Economist , 16 сентября 2010 г. По состоянию на 22 марта 2011 г.

- ^ Александра Уолшэм, Благотворительная ненависть: толерантность и нетерпимость в Англии, 1500–1700 гг . Издательство Манчестерского университета (2006) ISBN 0719052394 с. 233.

- ^ Обердик, Ганс, Толерантность: между терпимостью и принятием (Лэнхэм, Мэриленд: Роуман и Литтлфилд, 2001), с. ви ISBN 0847687856

- ^ Исайя Берлин, «Четыре эссе о свободе», Лондон, Оксфорд и Нью-Йорк: Oxford University Press, 1969, стр. 184.

- ^ Джон Грей, «Пробуждение Просвещения», Лондон и Нью-Йорк: Routledge, стр. 19.

- ^ Грей (1995), с. 20.

- ^ Карл Поппер, Открытое общество и его враги , Том. 1, Примечания к главам: Гл. 7, примечание 4.

- ^ Ролз, Джон (31 марта 2005 г.). Джон Роулз, Теория справедливости , издательство Гарвардского университета, 1971, стр. 216 . ISBN 9780674017726 . Архивировано из оригинала 06 декабря 2022 г. Проверено 18 апреля 2021 г.

- ^ Майкл Уолцер, О толерантности , (Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета, 1997), стр. 80–81. ISBN 0300076002

- ^ «Толерантность». Архивировано 19 апреля 2021 г. в Wayback Machine , Интернет-энциклопедия философии , по состоянию на 21 марта 2011 г.

- ↑ Рональд Дворкин, «Даже фанатики и отрицатели Холокоста должны сказать свое слово». Архивировано 18 апреля 2021 г. в Wayback Machine , The Guardian , 14 февраля 2006 г. Получено 21 марта 2011 г.

- ^ «Дворкин исследует светские, религиозные модели общества». Архивировано 3 марта 2016 г. в Wayback Machine , Новости и события юридической школы Вирджинии , 18 апреля 2008 г., по состоянию на 21 марта 2011 г.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]- Барзилай, Гад (2007). Закон и религия . Эшгейт. ISBN 978-0754624943 .

- Бенеке, Крис (2006). За пределами толерантности: религиозные истоки американского плюрализма . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0195305555 .

- Коффи, Джон (2000). Преследования и терпимость в протестантской Англии, 1558–1689 гг . Издательская группа Лонгман. ISBN 978-0582304659 .

- Коллинз, Джеффри Р. «Искупление просвещения: новые истории религиозной терпимости». Журнал современной истории 81.3 (2009): 607–36. Историография 1789-2009 гг.

- Карри, Томас Дж. (1989). Церковь и государство в Америке до принятия Первой поправки . Издательство Оксфордского университета; Репринтное издание. ISBN 978-0195051810 .

- Грелль, Оле Питер; Рой Портер, ред. (2000). Толерантность в Европе Просвещения . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0521651967 .

- Гамильтон, Марси А. (2005). Бог против молотка: религия и верховенство закона . Эдвард Р. Беккер (Предисловие). Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0521853040 .

- Хэнсон, Чарльз П. (1998). Необходимая добродетель: прагматические истоки религиозной свободы в Новой Англии . Университетское издательство Вирджинии. ISBN 978-0813917948 .

- Джордан, В.К. Развитие религиозной толерантности в Англии . 4 тома. Кембридж, Массачусетс, 1932–40.

- Каплан, Бенджамин Дж. (2007). Разделенные верой: религиозные конфликты и практика толерантности в Европе раннего Нового времени . Белнап Пресс. ISBN 978-0674024304 .

- Лаурсен, Джон Кристиан; Недерман, Кэри, ред. (1997). За пределами общества преследований: религиозная терпимость до эпохи Просвещения . Издательство Пенсильванского университета. ISBN 978-0812233315 .

- Леклер, Джозеф. Толерантность и Реформация, пер. ТЛ Вестоу. 2 тома. Лондон 1960.

- Мерфи, Эндрю Р. (2001). Совесть и сообщество: возвращение к терпимости и религиозному инакомыслию в Англии и Америке раннего Нового времени . Издательство Пенсильванского государственного университета. ISBN 978-0271021058 .

- Обердик, Ганс (2001). Толерантность: между терпимостью и принятием . Роуман и Литтлфилд. ISBN 978-0847687855 .

- Тауш, Арно. «Являются ли практикующие католики более терпимыми к другим религиям, чем остальной мир? Сравнительный анализ на основе данных мирового исследования ценностей» (21 ноября 2017 г.). Доступно по номеру SSRN 3075315 или два : 10.2139/ssrn.3075315

- Тондер, Ларс (2013). Толерантность: чувственная ориентация в политике . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0199315802 .

- Уолшем, Александра (2006). Благотворительная ненависть: толерантность и нетерпимость в Англии, 1500–1700 гг . Издательство Манчестерского университета. ISBN 978-0719052392 .

- Уолшем, Александра. (2017) «Толерантность, плюрализм и сосуществование: двойственное наследие Реформации». Archiv für Reformationsgeschichte - Архив истории реформации 108.1 (2017): 181–90. Онлайн

- Загорин, Перес (2003). Как идея религиозной толерантности пришла на Запад . Издательство Принстонского университета. ISBN 978-0691121420 .

Внешние ссылки

[ редактировать ]- Инициатива по религии и внешней политике , Совет по международным отношениям

- Предыстория Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций

- Текст Всеобщей декларации прав человека ООН.

- «Консультанты Онтарио по религиозной толерантности» . Различная информация на актуальные религиозные темы . Консультанты Онтарио по религиозной толерантности .

- Религиозная толерантность в Керли

- История религиозной толерантности

- План дискуссии о толерантности (Карен Барки). Архивировано 3 марта 2016 г. в Wayback Machine.

- «Толерантность» . Интернет-энциклопедия философии .

- Толерантность , дискуссия на BBC Radio 4 с Джастином Чемпионом, Дэвидом Вуттоном и Сарой Барбер ( В наше время , 20 мая 2004 г.)

- Обучение толерантности

- Проверьте себя на скрытую предвзятость