буддизм

| Часть серии на |

| буддизм |

|---|

|

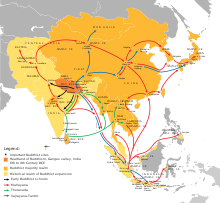

Буддизм ( ˈbʊdɪzəm/ BUUD-ih-zəm/ Нас также / ˈ b uː d - / bood - ), [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Также известен как Будда Дхарма и Дхармавиная , индийская религия [ А ] и философская традиция , основанная на учении, приписываемых Будде , блуждающему учителю, который жил в 6 или 5 веке до нашей эры . [ 7 ] Это четвертая по величине религия в мире , [ 8 ] [ 9 ] с более чем 520 миллионами подписчиков, известных как буддисты , которые составляют семь процентов населения мира. [ 10 ] [ 11 ] Буддизм возник на восточной гангской равнине как шрамана в 5 -м веке до нашей эры и постепенно распространяется на большую часть Азии. Впоследствии он сыграл главную роль в азиатской культуре и духовности, в конечном итоге распространившись на Запад в 20 -м веке. [ 12 ]

Согласно традиции, Будда учил, что привязанность или цепляние - это «причина» дуккхи (часто переводится как «страдание» или «беспокойство» [ Примечание 1 ] ), но что есть путь развития , который приводит к пробуждению и полному освобождению от дуккхи . [ 17 ] В этом пути используются методы медитации и этические заповедники, основанные на непондраивании , причем Будда относится к ней как среднему пути между крайностями, такими как аскетизм или чувственная снисходительность. [ 18 ] [ 19 ] Широко наблюдаемые учения включают четыре благородные истины , восьмикратный благородный путь и доктрины зависимого происхождения , кармы и три отметки существования . Другие обычно наблюдаемые элементы включают тройной драгоценный камень , принятие монашеских обетов и выращивание совершенств ( парамита ). [ 20 ]

Буддийские школы различаются в их интерпретации путей к освобождению ( Mārga ), а также относительной важности и «каноничности», назначенных различным буддийским текстам , а также их конкретные учения и практики. [ 21 ] [ 22 ] Два основных существующих ветви буддизма, как правило, признаются учеными: Thuravāda ( Lit. « School of the Edders » ) и Mahāyāna ( Lit. « Великое средство » ). Традиция Турвады подчеркивает достижение нирваны ( Lit. « погашение » ) как средство превышения индивидуального я и прекращения цикла смерти и возрождения ( Saṃsāra ), [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] В то время как традиция Махаяны подчеркивает идеал Бодхисаттвы , в котором человек работает для освобождения всех разумных существ. , Ваджрайна ( лит . Кроме того [ 26 ]

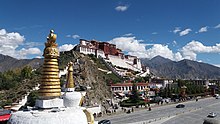

Буддийский канон огромный, со многими различными текстовыми коллекциями на разных языках (таких как санскрит , пали , тибетский и китайский ). [ 27 ] В филиале Thuravāda широко распространено последователи в Шри -Ланке , а также в Юго -Восточной Азии, а именно Мьянма , Таиланд , Лаос и Камбоджа . Филиал Махайаны, который включает в себя восточноазиатские традиции Тиантаи , Чана , Чистой земли , дзен , Ничирен и Тендай, преобладают в Непале , Бутане , Китае , Малайзии , Вьетнаме , Тайване , Корее и Японии . Тибетский буддизм , форма ваджраяны , практикуется как в Гималайских государствах, так и в Монголии [ 28 ] и русская кальмикия [ 29 ] Японский Shingon также сохраняет традицию Ваджраяна, передаваемую в Китай . Исторически, до начала 2 тысячелетия , буддизм широко практиковался на индийском субконтиненте, прежде чем он упал там ; [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] У него также была опора в некоторой степени в другом месте в Азии, а именно Афганистан , Туркменистан , Узбекистан и Таджикистан . [ 33 ]

Этимология

Будда Баддха Дхарма Имена дхарма и Дхарма дхарма . Дхармавина получает санскрит: буквально означает доктрины [и] дискорины.

Будда («Пробужденный один») был шраманой , который жил в Южной Азии в. 6 или 5 век до н.э. [ 34 ] [ 35 ] Последователи буддизма, называемые буддистами на английском языке, называли себя сакьян -и сакьябхиксу в древней Индии. [ 36 ] [ 37 ] Буддийский ученый Дональд С. Лопес утверждает, что они также использовали термин Bauddha , [ 38 ] Хотя ученый Ричард Коэн утверждает, что этот термин использовался только посторонними для описания буддистов. [ 39 ]

Будда

Детали жизни Будды упоминаются во многих ранних буддийских текстах, но непоследовательны. Его социальное происхождение и жизненные детали трудно доказать, и точные даты неопределенны, хотя 5 -й век до н.э., кажется, является лучшей оценкой. [ 40 ] [ Примечание 2 ]

В ранних текстах есть фамилия Будды как «Гаутама» (Пали: Готама), в то время как некоторые тексты дают Сиддхартху свою фамилию. Он родился в Лумбини , современный Непал и вырос в Капилавасту , [ Примечание 3 ] Город на равнине Ганг , недалеко от современной границы с Непал -Индии, и он провел свою жизнь в том, что сейчас является современным Бихаром [ Примечание 4 ] и Уттар -Прадеш . [ 48 ] [ 40 ] В некоторых хагиографических легендах говорится, что его отец был королем по имени Суддходана , его мать была королева Майя. [ 49 ] Ученые, такие как Ричард Гомбрих, считают это сомнительным утверждением, потому что сочетание доказательств предполагает, что он родился в общине Шакья , которая регулировалась небольшой олигархией или республиканским советом, где не было никаких рядов, но где вместо этого имело значение старшинство. [ 50 ] Некоторые из историй о Будде, его жизни, его учениях и утверждениях об обществе, которое он вырос в мае, были изобретены и интерполированы в более позднее время в буддийские тексты. [ 51 ] [ 52 ]

Различные подробности о прошлом Будды оспариваются в современной стипендии. Например, буддийские тексты утверждают, что Будда описал себя как кшатрию (класс воинов), но Гомбрих пишет, что мало что известно о его отце, и нет никаких доказательств того, что его отец даже знал термин Кшатрия . [ 53 ] ( Махавира , чьи учения помогли установить древнюю религию джайнизм , также утверждается, что его ранние последователи являются Ксатрией. [ 54 ] )

Согласно ранним текстам, таким как Пали Арияпариейесана-Сутта («Дискурс о благородном квесте», Миннесота 26) и его китайская параллель в Ма 204, Гаутама был тронут страданиями ( дукхой ) жизни и смертью, и ее бесконечным повторением из -за перерождения . [ 55 ] Таким образом, он отправился на поиски освобождения от страданий (также известных как « нирвана »). [ 56 ] Ранние тексты и биографии утверждают, что Гаутама впервые изучала у двух учителей медитации, а именно Ахарара -калама (санскрит: Арада Калама) и Уддака Рамапутта (Санскрит: Удрака Рамапутра), обучение медитации и философии, особенно медитативное привлечение «СПАДА» от первого, и «сфера ни восприятия, ни непредоценения» от последнего. [ 57 ] [ 58 ] [ Примечание 5 ]

Найдя эти учения, чтобы быть недостаточным для достижения своей цели, он обратился к практике тяжелого аскетизма , который включал строгий режим голодания и различные формы контроля дыхания . [ 61 ] Это тоже не достигло достижения его цели, а затем он обратился к медитативной практике Дхьяны . Он, как известно, сидел в медитации под деревом религионов фикуса - теперь называется деревом Бодхи - в городе Бодх Гая и достиг «пробуждения» ( Бодхи ). [ 62 ] [ Согласно кому? ]

Согласно различным ранним текстам, таким как Махасаккака-Сутта и Саманафала Сутта , в пробуждении, Будда получила представление о работе Карма и его прежней жизни, а также достижение окончания умственных дефексов ( Асавы ), окончание страдания и конец перерождения в Сашсаре . [ 61 ] Это событие также принесло уверенность в среднем пути как правильный путь духовной практики, чтобы положить конец страданиям. [ 18 ] [ 19 ] Как полностью просвещенный Будда , он привлек последователей и основал Сангху (монашеский порядок). [ 63 ] Он провел всю оставшуюся жизнь, обучая Дхарму, которую он обнаружил, а затем умер, достигая « финальной нирваны », в возрасте 80 лет в Кушинагаре , Индия. [ 64 ] [ 43 ] [ Согласно кому? ]

Учения Будды были распространены его последователями, которые в последние века 1 -го тысячелетия до н.э. стали различными буддийскими школами мыслей , каждая из которых имела свою корзину текстов, содержащую различные интерпретации и подлинные учения Будды; [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] Со временем они превратились во многие традиции, из которых более известными и широко распространенными в современную эпоху являются буддизм Thuravada , Mahayana и Vajrayana . [ 68 ] [ 69 ]

История

Исторические корни

Исторически, корни буддизма лежат в религиозной мысли о железном веке Индии в середине первого тысячелетия до н.э. [ 70 ] Это был период великих интеллектуальных ферментов и социокультурных изменений, известных как «вторая урбанизация» , отмеченная ростом городов и торговли, составом Упанишад и историческим появлением традиций Шраманы . [ 71 ] [ 72 ] [ Примечание 6 ]

Новые идеи развивались как в ведической традиции в форме Упанишад, так и за пределами ведической традиции через движения шраманы. [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] Термин Шрамана относится к нескольким индийским религиозным движениям, параллельно отдельному от исторической ведической религии , включая буддизм, джайнизм и другие, такие как Адживика . [ 78 ]

Известно, что несколько движений шраманы существовали в Индии до 6-го века до нашей эры (до-будда, до- махавира ), и они повлияли как на Астики и Настики традиции индийской философии . [ 79 ] Согласно Мартину Уилширу, традиция Шрамана развивалась в Индии в течение двух этапов, а именно фаз Паксекабуддхи и Савака , первые из них являются традицией отдельных аскетов и последних учеников, и что буддизм и джайнизм в конечном итоге появились из них. [ 80 ] Брахманические и небрахманические аскетические группы разделяли и использовали несколько подобных идей, [ 81 ] Но традиции Шраманы также опирались на уже устоявшиеся брахманические концепции и философские корни, утверждают Уилтшир, чтобы сформулировать свои собственные доктрины. [ 79 ] [ 82 ] Брахманические мотивы можно найти в самых старых буддийских текстах, используя их для представления и объяснения буддийских идей. [ 83 ] Например, до буддийских событий брахманическая традиция усвоила и по -разному переосмыслила три ведических жертвенных пожаров как концепции, такие как истина, обряд, спокойствие или сдержанность. [ 84 ] Буддийские тексты также относятся к трем ведическим жертвенным пожарам, переосмысливая и объясняя их как этическое поведение. [ 85 ]

Религии Шраманы бросили вызов и сломались с брахманической традицией по основным предположениям, таким как Атман (душа, я), Брахман , природа загробной жизни, и они отвергли власть Вед и Упанишад . [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] Буддизм был одним из нескольких индийских религий, которые сделали это. [ 88 ]

Ранние буддийские позиции в традиции Турвады не установили никаких божеств, но были эпистемологически осторожными, а не непосредственно атеистом . Более поздние буддийские традиции больше влияли критика божеств в индуизме и, следовательно, более приверженные сильно атеистической позиции. как задокументировано в стихах из , бодхикариаватары Шайнтидева Эти события были историческими и эпистемологическими , и дополняются ссылкой на сутты и ятаки из канона Пали . [ 89 ]

Индийский буддизм

История индийского буддизма может быть разделена на пять периодов: [ 90 ] Ранний буддизм (иногда называемый доэтарианским буддизмом ), буддизм Никайи или сектантский буддизм (период ранних буддийских школ), ранний буддизм Махаяны , покойная Махаяна и эра Ваджраяны или «тантрический век».

Пре-сетанский буддизм

Согласно Ламберту Шмитхаузену, предварительно оттарианский буддизм является «каноническим периодом до развития разных школ с их различными позициями». [ 91 ]

Ранние буддийские тексты включают четыре основных пали Никайас [ Примечание 7 ] (и их параллельные агамы, найденные в китайском каноне) вместе с основным составом монашеских правил, которые выживают в различных версиях патимокки . [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] Тем не менее, эти тексты были пересмотрены с течением времени, и неясно, что является самым ранним слоем буддийских учений. Одним из методов получения информации о самом старом ядре буддизма является сравнение самых старых существующих версий канона Пали и других текстов. [ Примечание 8 ] Надежность ранних источников и возможность извлечь ядро старых учений - это вопрос спора. [ 97 ] Согласно Веттеру, остаются несоответствия, и другие методы должны применяться для разрешения этих несоответствий. [ 95 ] [ Примечание 9 ]

По словам Шмитаузена, три должности, задержанные учеными буддизма, можно различить: [ 103 ]

- «Стресс на фундаментальную однородность и существенную подлинность, по крайней мере, значительную часть материалов Nikayic». Сторонники этой позиции включают AK Warder [ Примечание 10 ] и Ричард Гомбрих . [ 105 ] [ Примечание 11 ]

- «Скептицизм в отношении возможности извлечения доктрины самого раннего буддизма». Рональд Дэвидсон является сторонником этой позиции. [ Примечание 12 ]

- «Осторожный оптимизм в этом отношении». Сторонники этой позиции включают JW de Jong, [ 107 ] [ Примечание 13 ] Йоханнес Бронхорст [ Примечание 14 ] и Дональд Лопес. [ Примечание 15 ]

Основные учения

По словам Митчелла, некоторые основные учения появляются во многих местах в ранних текстах, что привело к выводу, что большинство ученых пришли к выводу, что Гаутама Будда, должно быть, научил что -то похожее на четыре благородные истины , благородный восьмикратный путь , Нирвана , три следа существования , Пять заполнителей , зависимое происхождение , карма и возрождение . [ 109 ]

По словам Н. Росса Рит, все эти доктрины разделяются текстами Theravada Pali и школьной школьной школой Махасамгики . [ 110 ] Недавнее исследование, проведенное Bhhhuhu Analayo, приходит к выводу, что Thuravada Majjhima Nikaya и Sarvastivada Madhyaama Agama содержат большинство тех же основных доктрин. [ 111 ] Ричард Саломон в своем исследовании Гандхарских текстов (которые являются самыми ранними рукописями, содержащими ранние дискурсы), подтвердили, что их учения «согласуются с буддизмом не махаяны, который сегодня выживает в школе Травады Шри-Ланки и юго-восточной Азии, но, но, но, но, носится который в древние времена была представлена восемнадцатью отдельными школами ». [ 112 ]

Тем не менее, некоторые ученые утверждают, что критический анализ показывает расхождения среди различных доктрин, обнаруженных в этих ранних текстах, которые указывают на альтернативные возможности для раннего буддизма. [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] Подлинность определенных учений и доктрин была поставлена под сомнение. Например, некоторые ученые считают, что карма не была центральной в обучении исторического Будды, в то время как другие не согласны с этой позицией. [ 116 ] [ 117 ] Аналогичным образом, существуют научные разногласия по поводу того, рассматривалось ли понимание как освобождение в раннем буддизме или было ли это более позднее дополнение к практике четырех джханов . [ 98 ] [ 118 ] [ 119 ] Ученые, такие как Бронхорст, также думают, что четыре благородные истины, возможно, не были сформулированы в самом раннем буддизме и не служили в самом раннем буддизме как описание «освобождающей от понимания». [ 120 ] Согласно Веттеру, описание буддийского пути изначально могло быть так же просто, как термин «средний путь». [ 99 ] Со временем это краткое описание было разработано, что привело к описанию восьмикратного пути. [ 99 ]

Эра Ашокана и ранние школы

Согласно многочисленным буддийским писаниям, вскоре после паринирваны (от санскрита: «Высшее погашение») Гаутама Будда, первый буддийский совет был проведен в совокупности учения, чтобы гарантировать, что никаких ошибок не произошло в оральной передаче. Многие современные ученые ставят под сомнение историчность этого события. [ 121 ] Тем не менее, Ричард Гомбрих утверждает, что монашеские концерты в обучении Будды, вероятно, начались в течение жизни Будды, и они сыграли аналогичную роль кодификации учений. [ 122 ]

Так называемый второй буддийский совет привел к первому расколу в Сангхе . Современные ученые считают, что это, вероятно, было вызвано, когда группа реформистов, называемых Ставирами («Старейшины»), стремилась изменить виная (монашеское правило), и это вызвало раскол с консерваторами, которые отвергли это изменение, их называли махасахгика . [ 123 ] [ 124 ] В то время как большинство ученых признают, что это произошло в какой -то момент, в знакомстве нет согласия, особенно если оно датируется до или после правления Ашоки. [ 125 ]

Буддизм, возможно, распространялся только медленно по всей Индии до времени Маурья императора Ашоки (304–232 гг. До н.э.), который был общественным сторонником религии. Поддержка Ашоки и его потомков привела к строительству большего количества Stūpas (таких как в Санчи и Бхархут ), храмов (таких как храм Махабодхи ) и к ее распространению по всей империи Маурья и в соседних землях, таких как Центральная Азия и на Остров Шри -Ланка .

Во время и после периода Маурьяна (322–180 гг. До н.э.) сообщество Стхавира породила несколько школ, одной из которых была школа Thuravada , которая, как правило, собиралась на юге, а другая - школа Sarvāstivāda , которая была в основном в Северной Индии Полем Аналогично, группы Махасахгики также в конечном итоге разделились на разные сангы. Первоначально эти расколы были вызваны спорами по поводу монашеских дисциплинарных кодексов различных братств, но в конечном итоге примерно на 100 лет, если не ранее, расколы были вызваны также доктринальными разногласиями. [ 126 ]

Следуя (или ведут к) расколам, каждый Saṅgha начал накапливать свою собственную версию Tripṭaka (тройная корзина текстов). [ 67 ] [ 127 ] В их трипинаке каждая школа включала в себя сутты Будды, корзина Виная (дисциплинарный кодекс), а некоторые школы также добавили корзину Абхидхармы , которая была текстами по подробной схоластической классификации, сводке и интерпретации сутт. [ 67 ] [ 128 ] Детали доктрины в Абхидхармах различных буддийских школ значительно различаются, и они были составлены, начиная с третьего века до нашей эры и до 1 -го тысячелетия. [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]

Пост-Ашоканское расширение

Согласно указаниям Ашоки , Император Маурьян послал эмиссаров в различные страны к западу от Индии, чтобы распространять «Дхарму», особенно в восточных провинциях соседней империи Селевцида , и даже дальше к эллинистическим царствам Средиземного моря. Это вопрос разногласий среди ученых, независимо от того, сопровождались ли эти эмиссары буддийские миссионеры. [ 132 ]

В Центральной и Западной Азии влияние буддийского влияния росло благодаря грекоязычным буддийским монархам и древним азиатским торговым путям, явлению, известного как греко-буддизм . Примером этого является свидетельство о китайских и пали-буддийских записях, таких как и греко -буддистское искусство Гандхары Милиндапанья . Милиндапанха после описывает разговор между буддийским монахом и греческим королем BCE 2-го века , чего Менандер Абдикат и сам входит в монашескую жизнь в погоне за Нирваной. [ 133 ] [ 134 ] Некоторые ученые подвергли сомнению версию Milindapanha , выразив сомнения, был ли Менандр буддистом или просто выгодно распорядился буддийскими монахами. [ 135 ]

Империя Кушан (30–375 гг. Н.э.) пришла, чтобы контролировать торговлю шелковой дорожкой через Центральную и Южную Азию, что привело их к взаимодействию с буддизмом Гандхарана и буддийскими институтами этих регионов. Кушанс покровительствовал буддизму на протяжении всего их земель, и многие буддийские центры были построены или отремонтированы (школа Сарвастивада была особенно любимой), особенно императором Канишка (128–151 гг. [ 136 ] [ 137 ] Поддержка Кушана помогла буддизму расширяться в мировую религию через их торговые пути. [ 138 ] Буддизм распространился на Хотан , бассейн Тарима и Китай, в конечном итоге в другие части Дальнего Востока. [ 137 ] Некоторые из самых ранних письменных документов буддийской веры - это гандхарские буддийские тексты , датируемые около 1 века н.э. и связаны с школой Дхармагуптака . [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]

Исламское завоевание иранского плато в 7-м веке, за которыми следуют мусульманские завоевания Афганистана и более позднее создание царства Газнавида с исламом как государственная религия в Центральной Азии между 10-м и 12 веком привело к делу Исчезновение буддизма из большинства этих регионов. [ 142 ]

Махаяна буддизм

Происхождение махайны («великого транспортного средства») буддизма не совсем понятно, и существуют различные конкурирующие теории о том, как и где возникло это движение. Теории включают в себя идею о том, что она начиналась как различные группы, почитаемые определенными текстами или что она возникла как строгое лесное аскетическое движение. [ 143 ]

Первые работы Махаяны были написаны где -то между 1 -м веком до нашей эры и 2 -го века н.э. [ 144 ] [ 143 ] Большая часть ранних существующих доказательств происхождения Махайны исходит из ранних китайских переводов текстов Махайны, в основном из Lokakṣema . (2 -й век н.э.). [ Примечание 16 ] Некоторые ученые традиционно считают самые ранние махаяна сутры , включающие первые версии серии Prajnaparamita , а также тексты, касающиеся Акшубхья , которые, вероятно, были составлены в 1 -м веке до нашей эры на юге Индии. [ 146 ] [ Примечание 17 ]

Нет никаких доказательств того, что Махайана когда -либо упоминал в отдельной формальной школе или секте буддизма, с отдельным монашеским кодексом (виная), а скорее, что она существовала как определенный набор идеалов, а затем доктрины, для бодхисаттв. [ 148 ] [ 149 ] Записи, написанные китайскими монахами, посещающими Индию, указывают на то, что в одних и тех же монастырях можно было найти как махаяны, так и не махайанские монахи, с разницей, что монахи Махайны поклонялись фигурам бодхисаттв, в то время как монахи не махаяна не делали. [ 150 ]

Первоначально Махаяна, по -видимому, оставался небольшим движением меньшинства, которое было напряженным с другими буддийскими группами, борясь за более широкое признание. [ 151 ] Однако в течение пятого и шестом веков, по -видимому, был быстрый рост буддизма Махайны, который демонстрируется значительным увеличением эпиграфических и рукописных доказательств в этот период. Тем не менее, это все еще оставалось меньшинством по сравнению с другими буддийскими школами. [ 152 ]

Махайана буддийские учреждения продолжали расти в влиянии в течение следующих веков, причем крупные монашеские университетские комплексы, такие как Наланда (созданные императором CE Gupta 5-го века, Кумарагупта I ) и Викрамашилой (созданный в рамках Дхармапалы с 783 до 820). и влиятельный. В этот период позднего Махайны развивались четыре основных типа мышления: Мадхьямака, Йогакара, Будда-природа ( Татхагатагарбха ), а также эпистемологическая традиция Dignaga и Dharmakirti . [ 153 ] По словам Дэна Лустхауса , Мадхьямака и Йогакара имеют много общего, а общность проистекает из раннего буддизма. [ 154 ]

Покойный индийский буддизм и тантра

В период Гупта (4–6 -й веки) и Империи Харшаварданы ( ок. 590–647 гг. Н.), буддизм продолжал оказывать влияние в Индии, и крупные буддийские учебные учреждения, такие как университеты Наланды и Валабахи, были на их пике. [ 155 ] Буддизм также процветал под поддержкой империи Пала (8–12 веков). Под Гуптами и Паласом тантрический буддизм или Ваджраяна развивались и поднялись до известности. Он продвигал новые практики, такие как использование мантр , дхарани , мудры , мандалы и визуализация божеств и будд, и разработал новый класс литературы, буддийские тантра . Эта новая эзотерическая форма буддизма можно проследить до группах странствующих магов йога, называемых Махасиддхами . [ 156 ] [ 157 ]

Вопрос о происхождении ранней Ваджраяны был поднят различными учеными. Дэвид Сейфорт Рюгг предположил, что буддийская тантра использовала различные элементы «пан-индийского религиозного субстрата», который конкретно не является буддийским, Шайва или Вайшнавой. [ 158 ]

По словам индолога Алексис Сандерсон , различные классы литературы Ваджраяна развивались в результате того, что королевские суды спонсируют как буддизм, так и сайвизм . Сандерсон утверждал, что можно показать, что буддийские тантра имеют заимствованные практики, термины, ритуалы и больше формировать тантра Шайва. Он утверждает, что буддийские тексты даже непосредственно скопировали различные тантра Шайва, особенно тантра Бхайрава Видьяпита. [ 159 ] [ 160 ] Тем временем Рональд М. Дэвидсон утверждает, что претензии Сандерсона о прямом влиянии текстов Шайвы Видьяпиты проблематичны, потому что «хронология видьяпиты тантра ни в коем случае не так хорошо установлена» [ 161 ] и что традиция Шайва также присваивала божества, тексты и традиции, не связанные с хинду. Таким образом, в то время как «не может быть никаких сомнений в том, что буддийские тантра находились под сильным влиянием Капалики и других движений Шайвы», утверждает Дэвидсон, - это, очевидно, было взаимным ». [ 162 ]

Уже в эту более позднюю эпоху буддизм терял государственную поддержку в других регионах Индии, включая земли Каркота , Пратихары , Раштракута , Пандйс и Паллавы . Эта потеря поддержки в пользу индуистских веений, таких как вайшнавизм и шейвизм , является началом долгого и сложного периода упадка буддизма на индийском субконтиненте . [ 163 ] Исламские вторжения и завоевание Индии (с 10 по 12 век), еще больше повредили и разрушили многие буддийские институты, что привело к тому, что к 1200 -м годам приводит к ее возможным исчезновению из Индии. [ 164 ]

Распространение на Восточную и Юго -Восточную Азию

Чаще всего считается, что передача буддизма в Шелковом дороге началась в конце 2 или 1 -го века н.э., хотя все литературные источники открыты для вопросов. [ 165 ] [ Примечание 18 ] Первые задокументированные усилия по переводу иностранных буддийских монахов в Китае были во втором веке нашей эры, вероятно, в результате расширения империи Кушан до китайской территории бассейна Тарима . [ 167 ]

Первые задокументированные буддийские тексты, переведенные на китайский, - это Parthian An Shigao (148–180 гг. Н.э.). [ 168 ] Первые известные тексты Священных Писаний Махаяны являются переводами на китайский монах Кушан Локакгема в Луаяне , между 178 и 189 г. н.э. [ 169 ] Из Китая буддизм был введен в его соседи Кореи (4 века), Японии (6–7 веков) и Вьетнам ( ок. 1 -й -2 -й века). [ 170 ] [ 171 ]

Во время китайской династии Тан (618–907) китайский эзотерический буддизм был введен из Индии, а буддизм Чана (дзен) стал основной религией. [ 172 ] [ 173 ] Чан продолжал расти в династии Сун (960–1279), и именно в эту эпоху он сильно повлиял на корейский буддизм и японский буддизм. [ 174 ] Буддизм чистой земли также стал популярным в этот период и часто практиковался вместе с Чан. [ 175 ] Также во время песни весь китайский канон был напечатан с использованием более 130 000 деревянных печать. [ 176 ]

В индийский период эзотерического буддизма (с 8 -го века) буддизм распространился из Индии до Тибета и Монголии . Йоханнес Бронхорст утверждает, что эзотерическая форма была привлекательной, потому что она позволила как уединенное монашеское сообщество, так и социальные обряды и ритуалы, важные для слоев, и королей для поддержания политического государства во время преемственности и войн, чтобы противостоять вторению. [ 177 ] В средние века буддизм медленно снизился в Индии, [ 178 ] В то время как он исчез из Персии и Центральной Азии, поскольку ислам стал государственной религией. [ 179 ] [ 180 ]

Школа Thuravada прибыла в Шри -Ланку где -то в 3 -м веке до нашей эры. Шри -Ланка стала базой для его более позднего распространения в Юго -Восточной Азии после 5 -го века н.э. ( Мьянма , Малайзия , Индонезия , Таиланд , Камбоджа и прибрежный Вьетнам ). [ 181 ] [ 182 ] Буддизм Thuravada был доминирующей религией в Бирме во время королевства Мон -Хантхавадди (1287–1552). [ 183 ] Он также стал доминирующим в Кхмерской империи в течение 13 -го и 14 -го веков и в королевстве Тайского Сукхотай во время правления Рам Хахамхаэна (1237/1247–1298). [ 184 ] [ 185 ]

Мировоззрение

Термин «буддизм» является западным неологизмом, обычно (и «довольно примерно», по словам С. Лопеса -младшего ), используемого в качестве перевода для дхармы Будды Дональда , Фоджияо на китайском языке, Букки японском на «Я чён в Тибетском, Буддхадхарма на санскрите, Буддхашана в Пали. [ 186 ]

Четыре благородные истины

Четыре благородные истины или истины благородных , [ 187 ] преподаются в буддизме:

- Dukkha («не чувствуя себя непринужденно», «страдание») является врожденной характеристикой вечного цикла ( Samsara , Lit. « Blandering » ) о том, чтобы понять вещи, идеи и привычки

- Самудая (происхождение, возникающее, комбинация; «причина»): дуккха вызвана танха («жажда», «желание» или «привязанность», буквально «жажда»)

- Ниродха (прекращение, окончание, заключение): dukkha может быть закончена или сдержана заключением или отпусканием танха

- Марга (Путь): Путь, ведущий к заключению танха и дуккхи , классически благородный восьмикратный путь , но иногда другие пути к освобождению

Три оценки существования

Большинство школ буддизма преподают три оценки существования : [ 188 ]

- Dukkha : беспокойство, страдания

- Аникка : непостоянство

- Анатта : несовместимость; Живые существа не имеют постоянной имманентной души или сущности [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ]

Буддизм учит, что идея о том, что все является постоянным, или что в любом существе есть личность, - это невежество или неправильное восприятие ( авиджа ), и что это основной источник цепляния и дуккхи. [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ]

Некоторые школы описывают четыре характеристики или «четыре печати дхармы», добавляя к вышеизложенному:

Цикл возрождения

Саа

Saṃsāra означает «блуждание» или «мир», с коннотацией циклических, окружных изменений. [ 197 ] [ 198 ] Это относится к теории возрождения и «цикличности всей жизни, материи, существования», фундаментального предположения о буддизме, как и во всех основных индийских религиях. [ 198 ] [ 199 ] Самсара в буддизме считается дуккой , неудовлетворительной и болезненной, [ 200 ] увековеченный желанием и авидьей (невежество) и полученной кармой . [ 198 ] [ 201 ] [ 202 ] Освобождение от этого цикла существования, Нирвана , было основой и самым важным историческим оправданием буддизма. [ 203 ] [ 204 ]

Буддийские тексты утверждают, что возрождение может произойти в шести царствах существования, а именно в трех добрых сферах (небесных, полубогах, человеке) и в трех злых царствах (животное, голодные призраки, адские). [ Примечание 19 ] Самсара заканчивается, если человек достигает нирваны , «выдув» от страданий посредством понимания непостоянства и « неспособности ». [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ]

Перерождение

Возрождение относится к процессу, посредством которого существа проходят последовательность жизни как одна из многих возможных форм разумной жизни , каждая из которых бежит от зачатия до смерти. [ 209 ] В буддийской мысли это возрождение не связано с душой или каким -либо фиксированным веществом. Это связано с тем, что буддийская доктрина Анатта (санскрит: Анатман , без самодовольства) отвергает концепции постоянного я или неизменной вечной души, найденной в других религиях. [ 210 ] [ 211 ]

Буддийские традиции традиционно не согласны с тем, что это у человека, который возрождается, а также о том, как быстро возникает возрождение после смерти. [ 212 ] [ 213 ] Некоторые буддийские традиции утверждают, что доктрина «нет» означает, что нет устойчивого я, но есть авасия (невыразимая) личность ( Пудгала ), которая мигрирует из одной жизни в другую. [ 212 ] Большинство буддийских традиций, напротив, утверждают, что Виджняна (сознание человека), хотя и развивается, существует как континуум и является механистической основой того, что подвергается процессу возрождения. [ 214 ] [ 212 ] Качество своего возрождения зависит от заслуг или демита, полученных кармой (т. Е. Действий), а также от этого члена семьи. [ Примечание 20 ] Буддизм также разработал сложную космологию , чтобы объяснить различные сферы или плоскости возрождения. [ 200 ]

Карма

В буддизме карма ( от санскрита : «Действие, работа») ведет сашсару - бесконечный цикл страданий и перерождения для каждого существа. Хорошие, умелые поступки (Пали: Кусала ) и плохие, невыражительные поступки (Пали: Акусала ) производят «семена» в бессознательном сосуде ( алайе ), которые созревают позже в этой жизни, либо в последующем возрождении . [ 216 ] [ 217 ] Существование кармы является основной верой в буддизм, как и во всех основных индийских религиях, и это подразумевает ни фатализм, ни то, что все, что происходит с человеком, вызвано кармой. [ 218 ] (Болезни и страдания, вызванные разрушительными действиями других людей, являются примерами некармы страданий. [ 218 ] )

Центральным аспектом буддийской теории кармы является то, что намерение ( Цетана ) имеет значение и имеет важное значение для получения последствий или результата « фрукта » или випаки . [ 219 ] Акцент на намерениях в буддизме знаменует собой разницу от кармической теории джайнизма, где карма накапливается с или без намерения. [ 220 ] [ 221 ] Акцент на намерениях также обнаруживается в индуизме, и буддизм мог повлиять на теории индуизма кармы. [ 222 ]

В буддизме накапливается хорошая или плохая карма, даже если нет физических действий, и просто иметь больные или хорошие мысли создают кармические семена; Таким образом, действия тела, речи или разума приводят к кармическим семенам. [ 218 ] В буддийских традициях жизненные аспекты, затронутые законом кармы, в прошлом и нынешних родах существования включают форму возрождения, сфера возрождения, социального класса, характера и серьезных обстоятельств на всю жизнь. [ 218 ] [ 223 ] [ 224 ] Согласно теории, он действует как законы физики, без внешнего вмешательства, на каждом существовании во всех шести сферах существования, включая людей и богов. [ 218 ] [ 225 ]

Примечательным аспектом теории кармы в современном буддизме является перенос заслуг. [ 226 ] [ 227 ] Человек накапливает заслуги не только посредством намерений и этической жизни, но также может получить заслуги от других, обменивая товары и услуги, например, через Дану (благотворительность перед монахами или монахинями). [ 228 ] Теория также заявляет, что человек может передать свою хорошую карму карме членам семьи и предкам. [ 227 ]

Эта буддийская идея может иметь корни в обменных убеждениях Quid-Pro-Quo индуистских ведических ритуалов. [ 229 ] Концепция «Передача за заслуги карты» была спорной, не принятой в более поздних традициях джаинизма и индуизма, в отличие от буддизма, где он был принят в древние времена и остается обычной практикой. [ 226 ] По словам Брюса Рейхенбаха, идея «переноса заслуг», как правило, отсутствовала в раннем буддизме и, возможно, появилась с ростом буддизма Махаяны; Он добавляет, что, хотя крупные индуистские школы, такие как йога, Адваита Веданта и другие не верят в передачу заслуг, некоторые индуистские традиции Бхакти позже приняли эту идею, как буддизм. [ 230 ]

Освобождение

Прекращение клеша и достижение нирваны ( ниббана ), с которой заканчивается цикл возрождения, был основной и сотериологической целью буддийского пути для монашеской жизни со времен Будды. [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] Термин «Путь» обычно считается, чтобы означать благородный восьмикратный путь , но другие версии «пути» также можно найти в Никайях. [ Примечание 21 ] В некоторых отрывках в каноне Пали проводится различие между правильным знанием или пониманием ( самма-инана ) и правым освобождением или освобождением ( Sammā-Vimutti ), как средство достижения прекращения и освобождения. [ 235 ] [ 236 ]

Нирвана буквально означает «вздутие, утомить, погасить». [ 237 ] [ 238 ] В ранних буддийских текстах именно состояние сдержанности и самоконтроля приводит к «выдувке» и окончанию циклов страданий, связанных с перерождениями и редакциями. [ 99 ] [ 239 ] [ 240 ] Многие более поздние буддийские тексты описывают Нирвану как идентичную Анатте с полной «пустотой, небытием». [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ Примечание 22 ] В некоторых текстах государство описывается с большей детализацией, такими как прохождение ворот пустоты ( sunyata ) - понимая, что в любом живом существе нет души или себя, а затем проходя через ворота бессветности ( анитта ) - понимая, что это Нирвана не может быть воспринят, и, наконец, проходит через ворота бессмысленности ( апренихита ) - понимая, что нирвана - это состояние даже не желать нирваны. [ 232 ] [ 245 ] [ Примечание 23 ]

Штат Нирвана был описан в буддийских текстах частично таким же, как и другие индийские религии, как состояние полного освобождения, просветления, высшего счастья, блаженства, бесстрашия, свободы, постоянства, неспособного происхождения, непостижимого и неописуемого. [ 247 ] [ 248 ] Это также было описано частично по-другому, как состояние духовного освобождения, отмеченное «пустотой» и реализацией неспособности . [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ Примечание 24 ]

В то время как буддизм рассматривает освобождение от Сашсары как конечную духовную цель, в традиционной практике основным направлением подавляющего большинства мирянских буддистов было искать и накапливать заслуги благодаря добрым делам, пожертвованиям монахам и различным буддийским ритуалам, чтобы получить лучше Возрождения, а не нирвана. [ 254 ] [ 255 ] [ Примечание 25 ]

Зависимость возникает

Пратитасамутпада , также называемая «зависимым возникающим или зависимым происхождением», является буддийской теорией, которая объясняет природу и отношения бытия, становления, существования и окончательной реальности. Буддизм утверждает, что нет ничего независимого, кроме состояния Нирваны. [ 258 ] Все физические и психические состояния зависят и возникают от других ранее существовавших состояний, и, в свою очередь, возникают другие зависимые состояния, пока они прекращаются. [ 259 ]

«Зависимые возникновения» имеют причинно -следственную связь, и, следовательно, Пратитасамутпада - это буддийская вера в то, что причинность является основой онтологии , а не Бога -Творца, ни онтологической ведической концепции, называемой универсальным «я» ( Брахман ), или любого другого «трансцендентного творческого принципа». [ 260 ] [ 261 ] Тем не менее, буддийская мысль не понимает причинности с точки зрения ньютоновской механики; скорее это понимает это как обусловленное возникающим. [ 262 ] [ 263 ] В буддизме зависимость, возникающее в зависимости от условий, создаваемых множеством причин, которые обязательно кооригируют явление внутри и в течение всей жизни, таких как карма в одной жизни, создавая условия, которые приводят к возрождению в одной из сферов существования в другую жизнь. [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ]

Буддизм применяет теорию иждивенца, возникающую для объяснения происхождения бесконечных циклов дуккхи и возрождения через двенадцать ниданов или «двенадцать звеньев». В нем говорится, что, поскольку существует авидия (невежество), существуют сашкары (кармические образования); Потому что сашкары существуют, поэтому существует видженьна (сознание); Аналогичным образом он связывает Намарупу (разумное тело), ṣaḍāyatana (наши шесть чувств), Спаршу (сенсорная стимуляция), Ведана (чувство), танха (жажда), Упадана (схватка), бхава (становится), джати (рождение) ) и джарамарана (старость, смерть, печаль и боль). [ 267 ] [ 268 ] Разбивая окружные связи двенадцати нидан, буддизм утверждает, что освобождение от этих бесконечных циклов возрождения и дуккхи может быть достигнуто. [ 269 ]

Не самостоятельно и пустота

| Пять заполнителей ( Pañca Khandha ) По словам Пали -канона . |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

→ ← ← |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Источник: MN 109 (Thanissaro, 2001) | Диаграмма детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Связанная доктрина в буддизме - это Анатта (Пали) или Анатман (санскрит). Это то, что в явлениях нет неизменного, постоянного я, души или сущности. [ 270 ] Будда и буддийские философы, которые следуют за ним, такие как Васубандху и Буддхагхоса, обычно утверждают об этой точке зрения, анализируя человека через схему пяти заполнителей , а затем пытаясь показать, что ни один из этих пяти компонентов личности не может быть постоянным или абсолютным. [ 271 ] Это можно увидеть в буддийских дискурсах, таких как Анатталакхана Сутта .

«Пустота» или «пустота» (Skt : śnyatā , pali: suññatā) , является связанной концепцией со многими различными интерпретациями во всех различных буддизмах. В раннем буддизме обычно было указано, что все пять агрегатов являются пустоты ( rittaka ), пустого ( Tucchaka ), Coreless ( Asāraka ), например, как в Pheṇapiḍḍpama Sutta (SN 22:95). [ 272 ] Точно так же в буддизме Thuravada это часто означает, что пять агрегатов пусты от себя. [ 273 ]

это центральная концепция в буддизме Махайны, особенно в Нагарджуны школе Мадхьямака Пустота - , а также в Праджняпарамита сутрах . В философии Мадхьямака пустота-это точка зрения, которая утверждает, что все явления не имеют каких-либо свабхавы (буквально «собственная природа» или «самообласть»), и, таким образом, без какой-либо основной сущности, и так же «пустые» независимых. [ Пример необходимо ] Эта доктрина стремилась опровергнуть гетеродоксальные теории Свабхавы в то время. [ 274 ]

Три драгоценности

Все формы буддизма почитают и одерживают духовное убежище в «Три драгоценности» ( триратна ): Будда, Дхарма и Сангха. [ 275 ]

Будда

В то время как все разновидности буддизма почитают «Будду» и «Буддахоуд», у них разные взгляды на то, что это такое. Независимо от их интерпретации, концепция Будды является центральной для всех форм буддизма.

В буддизме «Травада будда» - это тот, кто не бодрствовал свои собственные усилия и понимание. Они положили конец своему циклу возрождений и закончили все нездоровые психические состояния, которые приводят к плохим действиям и, таким образом, морально усовершенствованы. [ 276 ] В то время как в зависимости от ограничений человеческого тела определенным образом (например, в ранних текстах Будда страдает от боли), Говорят, что Будда является «глубоким, неизмеримым, труднодоступным, как и великий океан» , а также обладает огромными психическими способностями ( Абхиджень ). [ 277 ] Травада, как правило, видит Гаутаму Будду (исторический Будда Сакьямуни) как единственного Будды нынешней эпохи.

Тем временем буддизм Махайны имеет значительно расширенную космологию , с различными буддами и другими священными существами ( арьями ), находящимися в разных сферах. Махайана тексты не только почитают многочисленные будды , помимо Шакьямуни , таких как Амитабха и Вайрокана , но также рассматривают их как трансцендентные или супрандерские ( Локуттара ) существа. [ 278 ] Махайна буддизм считает, что с этими другими Буддами в других сферах можно связаться и способны приносить пользу существам в этом мире. [ 279 ] В Махайне Будда - это своего рода «духовный король», «защитник всех существ» со всей жизнью, которая имеет бесчисленное количество эонов, а не просто учительница человека, который превзошел мир после смерти. [ 280 ] Жизнь и смерть Шакьямуни на Земле тогда обычно понимают как «простое внешность» или «проявление, умело проецируемое в земную жизнь долгосрочным трансцендентным существом, которое все еще доступно для того, чтобы научить верующих через дальновидные переживания». [ 280 ] [ 281 ]

Дхарма

Второй из трех драгоценных камней - «Дхарма» (Пали: Дхамма), которая в буддизме относится к учению Будды, которое включает в себя все основные идеи, изложенные выше. В то время как это учение отражает истинную природу реальности, не является верой, чтобы привлечь себя, а прагматическое учение, которое нужно применить на практике. Это сравнивается с плотом, который «для пересечения» (с нирваной) не для держания. [ 282 ] Это также относится к универсальному закону и космическому порядку, на который это обучение раскрывает и полагается. [ 283 ] Это вечный принцип, который относится ко всем существам и мирам. В этом смысле это также конечная истина и реальность о вселенной, то «таким образом, как все на самом деле».

Сангха

Третья «драгоценность», в которой укрываются буддисты, - это «Сангха», которая относится к монашеской сообществу монахов и монахинь, которые следуют монашеской дисциплине Гаутамы Будды, которая была «разработана для формирования Сангы как идеального сообщества, с оптимальными условиями для для духовный рост ». [ 284 ] Сангха состоит из тех, кто решил следовать идеальному образу жизни Будды, который является одним из безбрачных монашеских отречений с минимальными материальными владениями (такими как чаша милостыни и халаты). [ 285 ]

Сангха считается важной, потому что они сохраняют и пропускают Будду Дхарму. Как заявляет Гетин, «Сангха живет преподавание, сохраняет учение как Священные Писания и преподает более широкое сообщество. Без Сангхи буддизм нет». [ 286 ] Сангха также выступает в качестве «поля заслуг» для Laypersons, позволяя им делать духовные заслуги или доброта, пожертвовав Сангху и поддерживая их. В свою очередь, они продолжают свои обязанности сохранять и распространять дхарму повсюду на благо мира. [ 287 ]

Существует также отдельное определение Сангхи, ссылаясь на тех, кто достиг какой -либо стадии пробуждения , независимо от того, являются ли они монатикой. Эта сангха называется « Ариаса» «Благородная Сангха». [ 288 ] Все формы буддизма, как правило, уважают эти ари (пали: ария , «благородные» или «святые»), которые духовно достигнуты. Арьяс достигла плодов буддийского пути. [ 289 ] Становление Арья является целью в большинстве форм буддизма. Ариасахха включает в себя святые существа , такие как бодхисаттвы , архаты и поток.

Другие ключевые взгляды Махаяны

Буддизм Махайны также отличается от трюки и других школ раннего буддизма в продвижении нескольких уникальных доктрин, которые содержатся в сутрах Махайны и философских трактатах.

Одним из них является уникальная интерпретация пустоты и зависимого происхождения, обнаруженного в школе Мадхьямака. Еще одна очень влиятельная доктрина для Махайны-это основной философский взгляд на школу Йогакары по-разному, называемую Видженьаптиматрата-вада («Учение о том, что есть только идеи« или «умственные впечатления») или Видженьнавада («доктрина сознания»). По словам Марка Шидерита, имели в виду классические мыслители йогакары, такие как Васубанду, - это то, что мы когда -либо осознаем ментальные образы или впечатления, которые могут показаться внешними объектами, но «на самом деле нет такого, за пределами ума». [ 290 ] Есть несколько интерпретаций этой основной теории, многие ученые считают ее типом идеализма, другие как своего рода феноменология. [ 291 ]

Another very influential concept unique to Mahāyāna is that of "Buddha-nature" (buddhadhātu) or "Tathagata-womb" (tathāgatagarbha). Buddha-nature is a concept found in some 1st-millennium CE Buddhist texts, such as the Tathāgatagarbha sūtras. According to Paul Williams these Sutras suggest that 'all sentient beings contain a Tathagata' as their 'essence, core inner nature, Self'.[292][note 26] According to Karl Brunnholzl "the earliest mahayana sutras that are based on and discuss the notion of tathāgatagarbha as the buddha potential that is innate in all sentient beings began to appear in written form in the late second and early third century."[294] For some, the doctrine seems to conflict with the Buddhist anatta doctrine (non-Self), leading scholars to posit that the Tathāgatagarbha Sutras were written to promote Buddhism to non-Buddhists.[295][296] This can be seen in texts like the Laṅkāvatāra Sūtra, which state that Buddha-nature is taught to help those who have fear when they listen to the teaching of anatta.[297] Buddhist texts like the Ratnagotravibhāga clarify that the "Self" implied in Tathagatagarbha doctrine is actually "not-self".[298][299] Различные интерпретации концепции были продвинуты буддийскими мыслителями на протяжении всей истории буддийской мысли, и большинство из них пытаются избежать чего -либо вроде доктрины индуистского атмана .

These Indian Buddhist ideas, in various synthetic ways, form the basis of subsequent Mahāyāna philosophy in Tibetan Buddhism and East Asian Buddhism.

Paths to liberation

The Bodhipakkhiyādhammā are seven lists of qualities or factors that promote spiritual awakening (bodhi). Each list is a short summary of the Buddhist path, and the seven lists substantially overlap. The best-known list in the West is the Noble Eightfold Path, but a wide variety of paths and models of progress have been used and described in the different Buddhist traditions. However, they generally share basic practices such as sila (ethics), samadhi (meditation, dhyana) and prajña (wisdom), which are known as the three trainings. An important additional practice is a kind and compassionate attitude toward every living being and the world. Devotion is also important in some Buddhist traditions, and in the Tibetan traditions visualisations of deities and mandalas are important. The value of textual study is regarded differently in the various Buddhist traditions. It is central to Theravada and highly important to Tibetan Buddhism, while the Zen tradition takes an ambiguous stance.

An important guiding principle of Buddhist practice is the Middle Way (madhyamapratipad). It was a part of Buddha's first sermon, where he presented the Noble Eightfold Path that was a 'middle way' between the extremes of asceticism and hedonistic sense pleasures.[300][301] In Buddhism, states Harvey, the doctrine of "dependent arising" (conditioned arising, pratītyasamutpāda) to explain rebirth is viewed as the 'middle way' between the doctrines that a being has a "permanent soul" involved in rebirth (eternalism) and "death is final and there is no rebirth" (annihilationism).[302][303]

Paths to liberation in the early texts

A common presentation style of the path (mārga) to liberation in the Early Buddhist Texts is the "graduated talk", in which the Buddha lays out a step-by-step training.[304]

In the early texts, numerous different sequences of the gradual path can be found.[305] One of the most important and widely used presentations among the various Buddhist schools is The Noble Eightfold Path, or "Eightfold Path of the Noble Ones" (Skt. 'āryāṣṭāṅgamārga'). This can be found in various discourses, most famously in the Dhammacakkappavattana Sutta (The discourse on the turning of the Dharma wheel).

Other suttas such as the Tevijja Sutta, and the Cula-Hatthipadopama-sutta give a different outline of the path, though with many similar elements such as ethics and meditation.[305]

According to Rupert Gethin, the path to awakening is also frequently summarized by another a short formula: "abandoning the hindrances, practice of the four establishings of mindfulness, and development of the awakening factors".[306]

Noble Eightfold Path

The Eightfold Path consists of a set of eight interconnected factors or conditions, that when developed together, lead to the cessation of dukkha.[307] These eight factors are: Right View (or Right Understanding), Right Intention (or Right Thought), Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness, and Right Concentration.

This Eightfold Path is the fourth of the Four Noble Truths and asserts the path to the cessation of dukkha (suffering, pain, unsatisfactoriness).[308][309] The path teaches that the way of the enlightened ones stopped their craving, clinging and karmic accumulations, and thus ended their endless cycles of rebirth and suffering.[310][311][312]

The Noble Eightfold Path is grouped into three basic divisions, as follows:[313][314][315]

| Division | Eightfold factor | Sanskrit, Pali | Description |

|---|---|---|---|

| Wisdom (Sanskrit: prajñā, Pāli: paññā) |

1. Right view | samyag dṛṣṭi, sammā ditthi |

The belief that there is an afterlife and not everything ends with death, that Buddha taught and followed a successful path to nirvana;[313] according to Peter Harvey, the right view is held in Buddhism as a belief in the Buddhist principles of karma and rebirth, and the importance of the Four Noble Truths and the True Realities.[316] |

| 2. Right intention | samyag saṃkalpa, sammā saṅkappa |

Giving up home and adopting the life of a religious mendicant in order to follow the path;[313] this concept, states Harvey, aims at peaceful renunciation, into an environment of non-sensuality, non-ill-will (to lovingkindness), away from cruelty (to compassion).[316] | |

| Moral virtues[314] (Sanskrit: śīla, Pāli: sīla) |

3. Right speech | samyag vāc, sammā vāca |

No lying, no rude speech, no telling one person what another says about him, speaking that which leads to salvation.[313] |

| 4. Right action | samyag karman, sammā kammanta |

No killing or injuring, no taking what is not given; no sexual acts in monastic pursuit,[313] for lay Buddhists no sensual misconduct such as sexual involvement with someone married, or with an unmarried woman protected by her parents or relatives.[317][318][319] | |

| 5. Right livelihood | samyag ājīvana, sammā ājīva |

For monks, beg to feed, only possessing what is essential to sustain life.[320] For lay Buddhists, the canonical texts state right livelihood as abstaining from wrong livelihood, explained as not becoming a source or means of suffering to sentient beings by cheating them, or harming or killing them in any way.[321][322] | |

| Meditation[314] (Sanskrit and Pāli: samādhi) |

6. Right effort | samyag vyāyāma, sammā vāyāma |

Guard against sensual thoughts; this concept, states Harvey, aims at preventing unwholesome states that disrupt meditation.[323] |

| 7. Right mindfulness | samyag smṛti, sammā sati |

Never be absent-minded, conscious of what one is doing; this, states Harvey, encourages mindfulness about impermanence of the body, feelings and mind, as well as to experience the five skandhas, the five hindrances, the four True Realities and seven factors of awakening.[323] | |

| 8. Right concentration | samyag samādhi, sammā samādhi |

Correct meditation or concentration (dhyana), explained as the four jhānas.[313][324] |

Common practices

Hearing and learning the Dharma

In various suttas which present the graduated path taught by the Buddha, such as the Samaññaphala Sutta and the Cula-Hatthipadopama Sutta, the first step on the path is hearing the Buddha teach the Dharma. This then said to lead to the acquiring of confidence or faith in the Buddha's teachings.[305]

Mahayana Buddhist teachers such as Yin Shun also state that hearing the Dharma and study of the Buddhist discourses is necessary "if one wants to learn and practice the Buddha Dharma."[325] Likewise, in Indo-Tibetan Buddhism, the "Stages of the Path" (Lamrim) texts generally place the activity of listening to the Buddhist teachings as an important early practice.[326]

Refuge

Traditionally, the first step in most Buddhist schools requires taking of the "Three Refuges", also called the Three Jewels (Sanskrit: triratna, Pali: tiratana) as the foundation of one's religious practice.[327] This practice may have been influenced by the Brahmanical motif of the triple refuge, found in the Rigveda 9.97.47, Rigveda 6.46.9 and Chandogya Upanishad 2.22.3–4.[328] Tibetan Buddhism sometimes adds a fourth refuge, in the lama. The three refuges are believed by Buddhists to be protective and a form of reverence.[327]

The ancient formula which is repeated for taking refuge affirms that "I go to the Buddha as refuge, I go to the Dhamma as refuge, I go to the Sangha as refuge."[329] Reciting the three refuges, according to Harvey, is considered not as a place to hide, rather a thought that "purifies, uplifts and strengthens the heart".[275]

Śīla – Buddhist ethics

Śīla (Sanskrit) or sīla (Pāli) is the concept of "moral virtues", that is the second group and an integral part of the Noble Eightfold Path.[316] It generally consists of right speech, right action and right livelihood.[316]

One of the most basic forms of ethics in Buddhism is the taking of "precepts". This includes the Five Precepts for laypeople, Eight or Ten Precepts for monastic life, as well as rules of Dhamma (Vinaya or Patimokkha) adopted by a monastery.[330][331]

Other important elements of Buddhist ethics include giving or charity (dāna), Mettā (Good-Will), Heedfulness (Appamada), 'self-respect' (Hri) and 'regard for consequences' (Apatrapya).

Precepts

Buddhist scriptures explain the five precepts (Pali: pañcasīla; Sanskrit: pañcaśīla) as the minimal standard of Buddhist morality.[317] It is the most important system of morality in Buddhism, together with the monastic rules.[332]

The five precepts are seen as a basic training applicable to all Buddhists. They are:[330][333][334]

- "I undertake the training-precept (sikkha-padam) to abstain from onslaught on breathing beings." This includes ordering or causing someone else to kill. The Pali suttas also say one should not "approve of others killing" and that one should be "scrupulous, compassionate, trembling for the welfare of all living beings".[335]

- "I undertake the training-precept to abstain from taking what is not given." According to Harvey, this also covers fraud, cheating, forgery as well as "falsely denying that one is in debt to someone".[336]

- "I undertake the training-precept to abstain from misconduct concerning sense-pleasures." This generally refers to adultery, as well as rape and incest. It also applies to sex with those who are legally under the protection of a guardian. It is also interpreted in different ways in the varying Buddhist cultures.[337]

- "I undertake the training-precept to abstain from false speech." According to Harvey this includes "any form of lying, deception or exaggeration...even non-verbal deception by gesture or other indication...or misleading statements."[338] The precept is often also seen as including other forms of wrong speech such as "divisive speech, harsh, abusive, angry words, and even idle chatter".[339]

- "I undertake the training-precept to abstain from alcoholic drink or drugs that are an opportunity for heedlessness." According to Harvey, intoxication is seen as a way to mask rather than face the sufferings of life. It is seen as damaging to one's mental clarity, mindfulness and ability to keep the other four precepts.[340]

Undertaking and upholding the five precepts is based on the principle of non-harming (Pāli and Sanskrit: ahiṃsa).[341] The Pali Canon recommends one to compare oneself with others, and on the basis of that, not to hurt others.[342] Compassion and a belief in karmic retribution form the foundation of the precepts.[343][344] Undertaking the five precepts is part of regular lay devotional practice, both at home and at the local temple.[345][346] However, the extent to which people keep them differs per region and time.[347][346] They are sometimes referred to as the śrāvakayāna precepts in the Mahāyāna tradition, contrasting them with the bodhisattva precepts.[348]

Vinaya

Vinaya is the specific code of conduct for a sangha of monks or nuns. It includes the Patimokkha, a set of 227 offences including 75 rules of decorum for monks, along with penalties for transgression, in the Theravadin tradition.[349] The precise content of the Vinaya Pitaka (scriptures on the Vinaya) differs in different schools and tradition, and different monasteries set their own standards on its implementation. The list of pattimokkha is recited every fortnight in a ritual gathering of all monks.[349] Buddhist text with vinaya rules for monasteries have been traced in all Buddhist traditions, with the oldest surviving being the ancient Chinese translations.[350]

Monastic communities in the Buddhist tradition cut normal social ties to family and community and live as "islands unto themselves".[351] Within a monastic fraternity, a sangha has its own rules.[351] A monk abides by these institutionalised rules, and living life as the vinaya prescribes it is not merely a means, but very nearly the end in itself.[351] Transgressions by a monk on Sangha vinaya rules invites enforcement, which can include temporary or permanent expulsion.[352]

Restraint and renunciation

Another important practice taught by the Buddha is the restraint of the senses (indriyasamvara). In the various graduated paths, this is usually presented as a practice which is taught prior to formal sitting meditation, and which supports meditation by weakening sense desires that are a hindrance to meditation.[353] According to Anālayo, sense restraint is when one "guards the sense doors in order to prevent sense impressions from leading to desires and discontent".[353] This is not an avoidance of sense impression, but a kind of mindful attention towards the sense impressions which does not dwell on their main features or signs (nimitta). This is said to prevent harmful influences from entering the mind.[354] This practice is said to give rise to an inner peace and happiness which forms a basis for concentration and insight.[354]

A related Buddhist virtue and practice is renunciation, or the intent for desirelessness (nekkhamma).[355] Generally, renunciation is the giving up of actions and desires that are seen as unwholesome on the path, such as lust for sensuality and worldly things.[356] Renunciation can be cultivated in different ways. The practice of giving for example, is one form of cultivating renunciation. Another one is the giving up of lay life and becoming a monastic (bhiksu or bhiksuni).[357] Practicing celibacy (whether for life as a monk, or temporarily) is also a form of renunciation.[358] Many Jataka stories focus on how the Buddha practiced renunciation in past lives.[359]

One way of cultivating renunciation taught by the Buddha is the contemplation (anupassana) of the "dangers" (or "negative consequences") of sensual pleasure (kāmānaṃ ādīnava). As part of the graduated discourse, this contemplation is taught after the practice of giving and morality.[360]

Another related practice to renunciation and sense restraint taught by the Buddha is "restraint in eating" or moderation with food, which for monks generally means not eating after noon. Devout laypersons also follow this rule during special days of religious observance (uposatha).[361] Observing the Uposatha also includes other practices dealing with renunciation, mainly the eight precepts.

For Buddhist monastics, renunciation can also be trained through several optional ascetic practices called dhutaṅga.

In different Buddhist traditions, other related practices which focus on fasting are followed.

Mindfulness and clear comprehension

The training of the faculty called "mindfulness" (Pali: sati, Sanskrit: smṛti, literally meaning "recollection, remembering") is central in Buddhism. According to Analayo, mindfulness is a full awareness of the present moment which enhances and strengthens memory.[362] The Indian Buddhist philosopher Asanga defined mindfulness thus: "It is non-forgetting by the mind with regard to the object experienced. Its function is non-distraction."[363] According to Rupert Gethin, sati is also "an awareness of things in relation to things, and hence an awareness of their relative value".[364]

There are different practices and exercises for training mindfulness in the early discourses, such as the four Satipaṭṭhānas (Sanskrit: smṛtyupasthāna, "establishments of mindfulness") and Ānāpānasati (Sanskrit: ānāpānasmṛti, "mindfulness of breathing").

A closely related mental faculty, which is often mentioned side by side with mindfulness, is sampajañña ("clear comprehension"). This faculty is the ability to comprehend what one is doing and is happening in the mind, and whether it is being influenced by unwholesome states or wholesome ones.[365]

Meditation – Sama-amādhi and dhyāna

A wide range of meditation practices has developed in the Buddhist traditions, but "meditation" primarily refers to the attainment of samādhi and the practice of dhyāna (Pali: jhāna). Samādhi is a calm, undistracted, unified and concentrated state of awareness. It is defined by Asanga as "one-pointedness of mind on the object to be investigated. Its function consists of giving a basis to knowledge (jñāna)."[363] Dhyāna is "state of perfect equanimity and awareness (upekkhā-sati-parisuddhi)," reached through focused mental training.[366]

The practice of dhyāna aids in maintaining a calm mind and avoiding disturbance of this calm mind by mindfulness of disturbing thoughts and feelings.[367][note 27]

Origins

The earliest evidence of yogis and their meditative tradition, states Karel Werner, is found in the Keśin hymn 10.136 of the Rigveda.[368] While evidence suggests meditation was practised in the centuries preceding the Buddha,[369] the meditative methodologies described in the Buddhist texts are some of the earliest among texts that have survived into the modern era.[370][371] These methodologies likely incorporate what existed before the Buddha as well as those first developed within Buddhism.[372][note 28]

There is no scholarly agreement on the origin and source of the practice of dhyāna. Some scholars, like Bronkhorst, see the four dhyānas as a Buddhist invention.[376] Alexander Wynne argues that the Buddha learned dhyāna from Brahmanical teachers.[377]

Whatever the case, the Buddha taught meditation with a new focus and interpretation, particularly through the four dhyānas methodology,[378] in which mindfulness is maintained.[379][380] Further, the focus of meditation and the underlying theory of liberation guiding the meditation has been different in Buddhism.[369][381][382] For example, states Bronkhorst, the verse 4.4.23 of the Brihadaranyaka Upanishad with its "become calm, subdued, quiet, patiently enduring, concentrated, one sees soul in oneself" is most probably a meditative state.[383] The Buddhist discussion of meditation is without the concept of soul and the discussion criticises both the ascetic meditation of Jainism and the "real self, soul" meditation of Hinduism.[384]

The formless attainments

Often grouped into the jhāna-scheme are four other meditative states, referred to in the early texts as arupa samāpattis (formless attainments). These are also referred to in commentarial literature as immaterial/formless jhānas (arūpajhānas). The first formless attainment is a place or realm of infinite space (ākāsānañcāyatana) without form or colour or shape. The second is termed the realm of infinite consciousness (viññāṇañcāyatana); the third is the realm of nothingness (ākiñcaññāyatana), while the fourth is the realm of "neither perception nor non-perception".[385] The four rupa-jhānas in Buddhist practice leads to rebirth in successfully better rupa Brahma heavenly realms, while arupa-jhānas leads into arupa heavens.[386][387]

Meditation and insight

In the Pali canon, the Buddha outlines two meditative qualities which are mutually supportive: samatha (Pāli; Sanskrit: śamatha; "calm") and vipassanā (Sanskrit: vipaśyanā, insight).[388] The Buddha compares these mental qualities to a "swift pair of messengers" who together help deliver the message of nibbana (SN 35.245).[389]

The various Buddhist traditions generally see Buddhist meditation as being divided into those two main types.[390][391] Samatha is also called "calming meditation", and focuses on stilling and concentrating the mind i.e. developing samadhi and the four dhyānas. According to Damien Keown, vipassanā meanwhile, focuses on "the generation of penetrating and critical insight (paññā)".[392]

There are numerous doctrinal positions and disagreements within the different Buddhist traditions regarding these qualities or forms of meditation. For example, in the Pali Four Ways to Arahantship Sutta (AN 4.170), it is said that one can develop calm and then insight, or insight and then calm, or both at the same time.[393] Meanwhile, in Vasubandhu's Abhidharmakośakārikā, vipaśyanā is said to be practiced once one has reached samadhi by cultivating the four foundations of mindfulness (smṛtyupasthānas).[394]

Beginning with comments by La Vallee Poussin, a series of scholars have argued that these two meditation types reflect a tension between two different ancient Buddhist traditions regarding the use of dhyāna, one which focused on insight based practice and the other which focused purely on dhyāna.[102][395] However, other scholars such as Analayo and Rupert Gethin have disagreed with this "two paths" thesis, instead seeing both of these practices as complementary.[395][396]

The Brahma-vihara

The four immeasurables or four abodes, also called Brahma-viharas, are virtues or directions for meditation in Buddhist traditions, which helps a person be reborn in the heavenly (Brahma) realm.[397][398][399] These are traditionally believed to be a characteristic of the deity Brahma and the heavenly abode he resides in.[400]

The four Brahma-vihara are:

- Loving-kindness (Pāli: mettā, Sanskrit: maitrī) is active good will towards all;[398][401]

- Compassion (Pāli and Sanskrit: karuṇā) results from metta; it is identifying the suffering of others as one's own;[398][401]

- Empathetic joy (Pāli and Sanskrit: muditā): is the feeling of joy because others are happy, even if one did not contribute to it; it is a form of sympathetic joy;[401]

- Equanimity (Pāli: upekkhā, Sanskrit: upekṣā): is even-mindedness and serenity, treating everyone impartially.[398][401]

Tantra, visualization and the subtle body

Some Buddhist traditions, especially those associated with Tantric Buddhism (also known as Vajrayana and Secret Mantra) use images and symbols of deities and Buddhas in meditation. This is generally done by mentally visualizing a Buddha image (or some other mental image, like a symbol, a mandala, a syllable, etc.), and using that image to cultivate calm and insight. One may also visualize and identify oneself with the imagined deity.[402][403] While visualization practices have been particularly popular in Vajrayana, they may also found in Mahayana and Theravada traditions.[404]

In Tibetan Buddhism, unique tantric techniques which include visualization (but also mantra recitation, mandalas, and other elements) are considered to be much more effective than non-tantric meditations and they are one of the most popular meditation methods.[405] The methods of Unsurpassable Yoga Tantra, (anuttarayogatantra) are in turn seen as the highest and most advanced. Anuttarayoga practice is divided into two stages, the Generation Stage and the Completion Stage. In the Generation Stage, one meditates on emptiness and visualizes oneself as a deity as well as visualizing its mandala. The focus is on developing clear appearance and divine pride (the understanding that oneself and the deity are one).[406] This method is also known as deity yoga (devata yoga). There are numerous meditation deities (yidam) used, each with a mandala, a circular symbolic map used in meditation.[407]

Insight and knowledge

Prajñā (Sanskrit) or paññā (Pāli) is wisdom, or knowledge of the true nature of existence. Another term which is associated with prajñā and sometimes is equivalent to it is vipassanā (Pāli) or vipaśyanā (Sanskrit), which is often translated as "insight". In Buddhist texts, the faculty of insight is often said to be cultivated through the four establishments of mindfulness.[408] In the early texts, Paññā is included as one of the "five faculties" (indriya) which are commonly listed as important spiritual elements to be cultivated (see for example: AN I 16). Paññā along with samadhi, is also listed as one of the "trainings in the higher states of mind" (adhicittasikkha).[408]

The Buddhist tradition regards ignorance (avidyā), a fundamental ignorance, misunderstanding or mis-perception of the nature of reality, as one of the basic causes of dukkha and samsara. Overcoming this ignorance is part of the path to awakening. This overcoming includes the contemplation of impermanence and the non-self nature of reality,[409][410] and this develops dispassion for the objects of clinging, and liberates a being from dukkha and saṃsāra.[411][412][413]

Prajñā is important in all Buddhist traditions. It is variously described as wisdom regarding the impermanent and not-self nature of dharmas (phenomena), the functioning of karma and rebirth, and knowledge of dependent origination.[414] Likewise, vipaśyanā is described in a similar way, such as in the Paṭisambhidāmagga, where it is said to be the contemplation of things as impermanent, unsatisfactory and not-self.[415]

Devotion

Most forms of Buddhism "consider saddhā (Sanskrit: śraddhā), 'trustful confidence' or 'faith', as a quality which must be balanced by wisdom, and as a preparation for, or accompaniment of, meditation."[416] Because of this devotion (Sanskrit: bhakti; Pali: bhatti) is an important part of the practice of most Buddhists.[417] Devotional practices include ritual prayer, prostration, offerings, pilgrimage, and chanting.[418] Buddhist devotion is usually focused on some object, image or location that is seen as holy or spiritually influential. Examples of objects of devotion include paintings or statues of Buddhas and bodhisattvas, stupas, and bodhi trees.[419] Public group chanting for devotional and ceremonial is common to all Buddhist traditions and goes back to ancient India where chanting aided in the memorization of the orally transmitted teachings.[420] Rosaries called malas are used in all Buddhist traditions to count repeated chanting of common formulas or mantras. Chanting is thus a type of devotional group meditation which leads to tranquility and communicates the Buddhist teachings.[421]

Vegetarianism and animal ethics

Based on the Indian principle of ahimsa (non-harming), the Buddha's ethics strongly condemn the harming of all sentient beings, including all animals. He thus condemned the animal sacrifice of the Brahmins as well hunting, and killing animals for food.[422] However, early Buddhist texts depict the Buddha as allowing monastics to eat meat. This seems to be because monastics begged for their food and thus were supposed to accept whatever food was offered to them.[423] This was tempered by the rule that meat had to be "three times clean": "they had not seen, had not heard, and had no reason to suspect that the animal had been killed so that the meat could be given to them".[424] Also, while the Buddha did not explicitly promote vegetarianism in his discourses, he did state that gaining one's livelihood from the meat trade was unethical.[425] In contrast to this, various Mahayana sutras and texts like the Mahaparinirvana sutra, Surangama sutra and the Lankavatara sutra state that the Buddha promoted vegetarianism out of compassion.[426] Indian Mahayana thinkers like Shantideva promoted the avoidance of meat.[427] Throughout history, the issue of whether Buddhists should be vegetarian has remained a much debated topic and there is a variety of opinions on this issue among modern Buddhists.

Texts

Buddhism, like all Indian religions, was initially an oral tradition in ancient times.[428] The Buddha's words, the early doctrines, concepts, and their traditional interpretations were orally transmitted from one generation to the next. The earliest oral texts were transmitted in Middle Indo-Aryan languages called Prakrits, such as Pali, through the use of communal recitation and other mnemonic techniques.[429] The first Buddhist canonical texts were likely written down in Sri Lanka, about 400 years after the Buddha died.[428] The texts were part of the Tripitakas, and many versions appeared thereafter claiming to be the words of the Buddha. Scholarly Buddhist commentary texts, with named authors, appeared in India, around the 2nd century CE.[428] These texts were written in Pali or Sanskrit, sometimes regional languages, as palm-leaf manuscripts, birch bark, painted scrolls, carved into temple walls, and later on paper.[428]

Unlike what the Bible is to Christianity and the Quran is to Islam, but like all major ancient Indian religions, there is no consensus among the different Buddhist traditions as to what constitutes the scriptures or a common canon in Buddhism.[428] The general belief among Buddhists is that the canonical corpus is vast.[430][431][432] This corpus includes the ancient Sutras organised into Nikayas or Agamas, itself the part of three basket of texts called the Tripitakas.[433] Each Buddhist tradition has its own collection of texts, much of which is translation of ancient Pali and Sanskrit Buddhist texts of India. The Chinese Buddhist canon, for example, includes 2184 texts in 55 volumes, while the Tibetan canon comprises 1108 texts – all claimed to have been spoken by the Buddha – and another 3461 texts composed by Indian scholars revered in the Tibetan tradition.[434] The Buddhist textual history is vast; over 40,000 manuscripts – mostly Buddhist, some non-Buddhist – were discovered in 1900 in the Dunhuang Chinese cave alone.[434]

Early texts

The Early Buddhist Texts refers to the literature which is considered by modern scholars to be the earliest Buddhist material. The first four Pali Nikayas, and the corresponding Chinese Āgamas are generally considered to be among the earliest material.[435][436][437] Apart from these, there are also fragmentary collections of EBT materials in other languages such as Sanskrit, Khotanese, Tibetan and Gāndhārī. The modern study of early Buddhism often relies on comparative scholarship using these various early Buddhist sources to identify parallel texts and common doctrinal content.[438] One feature of these early texts are literary structures which reflect oral transmission, such as widespread repetition.[439]

The Tripitakas

After the development of the different early Buddhist schools, these schools began to develop their own textual collections, which were termed Tripiṭakas (Triple Baskets).[440]

Many early Tripiṭakas, like the Pāli Tipitaka, were divided into three sections: Vinaya Pitaka (focuses on monastic rule), Sutta Pitaka (Buddhist discourses) and Abhidhamma Pitaka, which contain expositions and commentaries on the doctrine. The Pāli Tipitaka (also known as the Pali Canon) of the Theravada School constitutes the only complete collection of Buddhist texts in an Indic language which has survived until today.[441] However, many Sutras, Vinayas and Abhidharma works from other schools survive in Chinese translation, as part of the Chinese Buddhist Canon. According to some sources, some early schools of Buddhism had five or seven pitakas.[442]

Mahāyāna texts